扩展功能

文章信息

- 刘博, 周晨静, 林建新

- LIU Bo, ZHOU Chen-jing, LIN Jian-xin

- 无信号交叉口仿真模型参数标定优化与验证

- Optimization and Verification of Calibrating Parameters of Simulation Model of Unsignalized Intersection

- 公路交通科技, 2021, 38(10): 129-136

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(10): 129-136

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.10.017

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-04-20

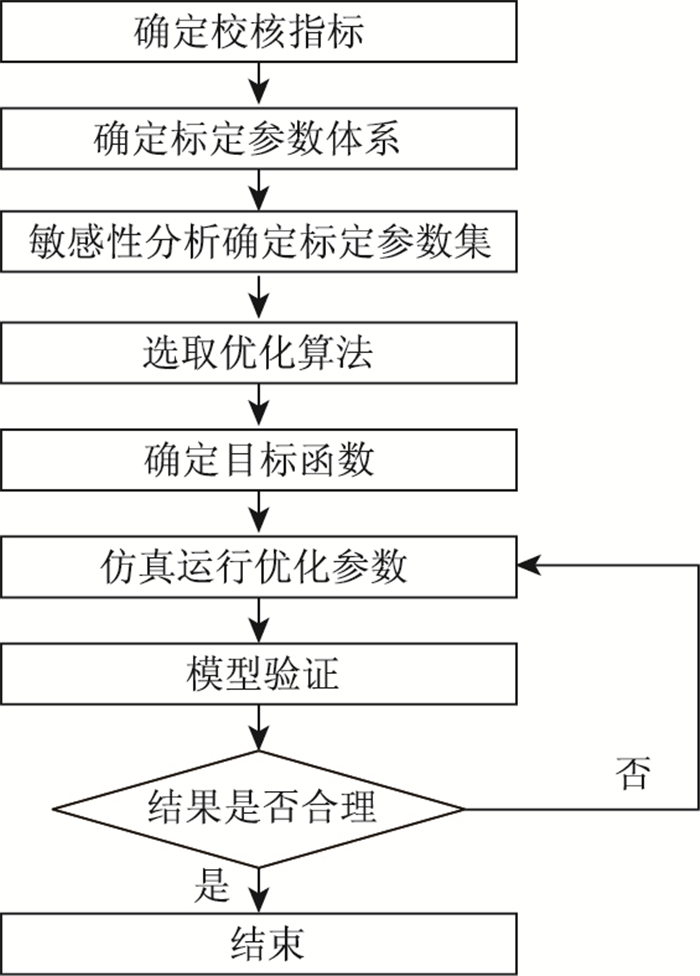

微观交通仿真技术能够量化分析车辆之间相互作用并由此推演整体交通流运行特性,得到了广泛的应用,尤其是面向无信号交叉口仿真模型参数标定更是合理开展冲突分析的关键。1991年,Benekohal[1]提出具体的微观仿真模型参数标定框架,在此基础之上国内外学者们针对参数标定方法[2-3]、校核指标选取[4-5]、优化算法[6-7]、标定结果取值[8]方面展开了更深入的研究,具体标定流程如图 1所示。随着计算能力的提升,运用智能优化算法进行全样本量的参数寻优成为目前微观参数标定的常见方法[8]。已有学者细分微观参数为全局与局部参数,工程实测全局参数、智能寻优局部参数[9-10]。已有研究[11-12]通过图 1所示流程标定微观仿真模型参数,结果表明智能算法会搜索到多组最优解,相对于传统的直接取参数标定结果数据的平均值,已有国内学者提出聚类递归的计算思路[8],通过数据均值聚类构建参数内部特性分析,根据收敛性优先的原则,按照分散度从小到大的顺序逐次计算参数值,成为另一种取值方法。但是两种参数获取方法与两种标定结果取值方法交叉组合形成的4种标定方法是否适用于无信号交叉口仿真模型参数标定尚未经过对比验证分析。为比较不同标定方法构建仿真模型的准确性,研究对既有微观仿真模型参数标定工作进行梳理,整理出不同标定流程的关键方法,并以此为基础设计面向无信号交叉口的对照仿真试验和交叉验证试验,给出最优参数标定方法。

|

| 图 1 微观仿真参数标定流程 Fig. 1 Process of calibrating micro simulation parameters |

| |

1 无信号交叉口车辆运行行为分析

无信号交叉口的类型众多,包括主次干道相交的交叉口、环形交叉口和四路停车控制的交叉口等。虽然这些交叉口具有不同的道路几何条件,但是驾驶员都会抱有侥幸心理,在无信号交叉口展现出不安全的驾驶行为[13]。国内外通过在交叉口处放置让行或者停车标志牌设置符合交叉口特性的不同优先级规则,以此确定不同车道的优先通行权。然而通过实地调研发现,在我国很多无信号交叉口让行规则标志牌设置不完善,而且普遍存在的问题是大部分驾驶员并未遵循规定的让行规则,导致即使在具有优先通行权车道的驾驶员为避免交通事故的发生也会选择减速观望, 即当车辆同时接近或者同时到达交叉口时,都会选择减速让行,形成等权现象。

在等权无信号交叉口,驾驶员不受停车或让行标志牌的限制,当不同行驶方向的车辆同时到达或接近交叉口时都选择减速观望以避免碰撞。等权通行是驾驶员依据车辆相互位置而相互博弈产生的运行结果,且国内无信号交叉口车辆运行普遍具有相等通行权的特征,因此本研究以等权无信号交叉口为仿真场景设计交叉组合试验,对到达或接近交叉口车辆的减速、停车、穿越等行为进行标定方法改善研究,以更好地模拟等权无信号交叉口车辆运行行为特性。

2 微观仿真模型参数标定验证试验设计微观交通仿真技术可以对交通流的时间和空间动态变化进行跟踪描述,但微观驾驶行为参数的取值决定了仿真模型的精确性,因此微观参数标定吸引了众多国内外学者的关注。梳理现有微观仿真参数标定研究,主要集中于全局参数取值方法与参数标定结果取值方法。全局参数取值方法为两类:一是采取系统默认值或者与局部参数一同进行智能寻优;二是工程实测获取全局参数值,仅对局部参数进行智能寻优。参数标定结果取值方法为两类:一是参数标定结果直接取均值;二是聚类递归取值。以上方法均建立在图 1所示参数校正流程基础之上开展参数标定工作。既有研究已验证在全局参数取系统默认值情况下,参数标定结果聚类递归取值优于直接取均值[8];在对标定结果聚类递归取值情况下,全局参数通过工程实测获取优于取系统默认值。但两种方法并不是独立存在,即两种方法进行组合时的相互作用还未经验证分析,因此本研究在吸收借鉴以往研究的基础之上,对不同全局参数取值方法与不同参数标定结果取值方法进行交叉组合试验,并验证标定方法对无信号交叉口的适用性,通过对比验证分析不同方法组合之间的相互作用关系,给出最优参数标定方法。

2.1 基础数据获取与设定以图 1所示流程为具体工作流程,首先选取数据采集点并确定参数标定体系。研究选取北京等权无信号交叉口为仿真场景,具体道路条件、交通流数据如表 1所示,选取交叉口实测通行能力作为校核指标。

| 进口方向 | 东 | 西 | 北 | 南 | ||||||||

| 道路条件 | 1条机动车道 | 1条机动车道 | 1条机动车道 | 1条机动车道 | ||||||||

| 尺寸/m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||

| 行驶方向 | 直 | 右 | 左 | 直 | 右 | 左 | 直 | 右 | 左 | 直 | 右 | 左 |

| 机动车流量/ (pcu·h-1) | 342 | 114 | 83 | 288 | 146 | 112 | 422 | 128 | 106 | 438 | 127 | 134 |

| 大车数/ (pcu·h-1) | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |

| 大车率/% | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | ||||||||

| 非机动车流量/(pcu·h-1) | 418 | 430 | 344 | 386 | ||||||||

在实际研究国内学者提出微观仿真模型参数可进一步分为全局参数与局部参数,不同参数作用区间和时机有所不同[9-10]。全局参数是指可以影响车辆行驶所有环节的驾驶行为参数,例如速度与加速度特征关系、最大加速度、最大减速度等, 无论是自由行驶,还是跟车或换道过程均会参与其中;而局部参数是指仅影响局部驾驶行为的特征参数,例如换道安全系数仅仅参与换道行为决策,对跟车行为没有必然影响。通常微观仿真软件中参数可分为8个种类:让行规则参数、跟驰模型、换道模型、期望速度、加减速度、黄灯反应、横向行为及其他参数。根据各个参数的作用范围将参数分为全局参数和局部参数。加减速度分布和期望速度作用于全局范围的车辆行驶状态,参数的影响范围更广,即为全局参数。已有研究中通常全局参数取系统默认值或与局部参数一同通过智能寻优进行标定[14-15]。对于无信号交叉口,本研究将横向行为、跟驰模型参数、换道模型参数、让行规则参数等针对具体交通事件产生影响的参数作为无信号交叉口仿真的局部参数。对于Vissim仿真平台,研究选用Wiedemann74跟车模型与让行规则参数,包括平均停车间距(Ax)、安全距离倍数部分(Bx_mult)、最大车速(MaxSpeed)、最小时间空挡(Gap Time)、安全距离附加部分(Bx_add)、最小空间空挡(Headway)、冲突标志位置(Pos,本研究设定交叉口4条进口道路段长度皆为150 m)。参数取值范围见表 2。

| 序号 | 参数 | 取值范围 |

| 1 | Ax/m | (1,3) |

| 2 | Bx_add | (0.5,3) |

| 3 | Bx_mult | (1,5) |

| 4 | Max Speed/(km·h-1) | (20,35) |

| 5 | Gap Time/s | (0.9,5) |

| 6 | Headway/m | (3,10) |

| 7 | Pos/m | (146,150) |

2.2 参数标定结果聚类递归取值

已有研究对参数标定结果的分布特性分析表明参数在逐步迭代过程中展现出不同的变化趋势,模型参数标定结果存在多组最优解。相对于以往的直接取均值作为取值结果,已有研究将分散度作为指标量化分析各个参数标定结果的聚集程度,并以分散度从小到大的顺序依次计算模型的参数取值[8]。本研究在其研究基础之上开展参数标定结果聚类递归取值试验。

研究为解决多组最优解的参数取值问题,再次量化分析参数标定结果的内部分布情况。在借鉴已有研究基础之上,选取‘分散度’以描述数据聚集程度,本研究核心是对无信号控制交叉口的运行规则进行标定,因此不再对具体量化分析指标的选取进行研究。标定结果极值小的参数具有较高的数据聚集性,因此应优先计算取值。针对参数标定结果的内部数据,应根据占比最大的子类数据计算取值。根据这一原则,以参数内部各子类所占的比例为权重系数,计算各类数据的极值,通过求和计算量化描述整体数据的聚集性。具体的计算流程如下:

(1) 归一化模型参数,K均值聚类分析标定结果;

(2) 计算各类数据的极值(δ)与占比(ρ);

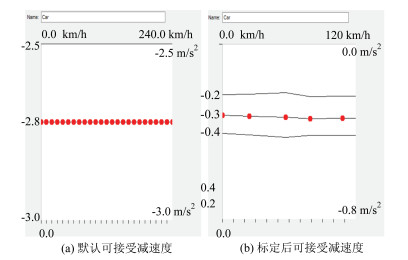

(3) 通过以下公式计算各个参数标定结果的分散度:

|

(1) |

由于收敛程度高的参数具有较小的分散度值,因此按照分散度从小到大的顺序逐步计算各个参数值,首先对当前分散度值最小参数的标定结果进行K均值聚类,保留所占比例最大的子类,并删除其他组合参数,计算该子类数据的平均值作为参数的最终标定值,按照此原则逐次计算其他参数的标定值。

3 参数标定方法验证全局参数取系统默认值且标定结果取均值, 全局参数取系统默认值且标定结果聚类递归取值,工程实测获取全局参数且标定结果取均值和工程实测获取全局参数且标定结果聚类递归取值,根据上述4种参数标定方法,以等权无信号交叉口为仿真场景,依托VISSIM仿真平台开展模型微观参数标定方法验证试验。

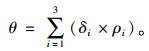

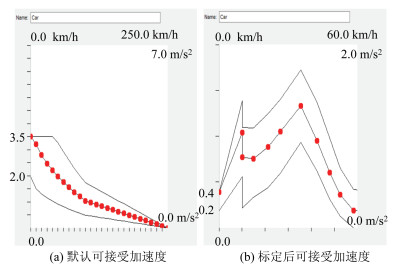

3.1 模型参数标定根据文献[9-10]实测值标定可接受加减速度和最大加减速度值,默认值与实测值如表 3、图 2和图 3所示。

| 系统默认值 | 实测获取值 | |

| 最大加速度/(m·s-2) | 0~3.28 | 0~2.40 |

| 最大减速度/(m·s-2) | -3.48~0 | -2.20~0 |

|

| 图 2 可接受加速度默认与标定值 Fig. 2 Default acceptable acceleration value and calibrated value |

| |

|

| 图 3 可接受减速度默认与标定值 Fig. 3 Default acceptable acceleration value and calibrated value |

| |

针对局部参数,应用敏感性分析[16]发现通行能力相比延误、排队长度受更多的参数影响,因此选取通行能力作为校核指标。同时,分析得出Ax,Bx_ add,Bx_ mult,Headway,Pos,Gap Time共6个局部参数对校核指标有影响,因此针对这6个参数进行标定。通过遗传算法[17-18]进行寻优,将每组参数视为染色体,各个参数视为基因。目标函数为通行能力仿真值与实测值间偏差,如式(2)所示:

|

(2) |

式中,Dr为实测通行能力值;Ds为仿真输出通行能力值。遗传算法具体标定流程如下:

(1) 生成初代种群,在各个参数的取值范围内随机生成等概率分布的100个基因值,并随机组成100个染色体。

(2) 进行仿真试验,每组参数设置5个不同的随机种子(20,60,100,140,180)分别试验5次,并取平均交叉口通行能力作为仿真结果。

(3) 适应度计算,计算仿真结果与实测结果的偏差,如果平均偏差变化平稳并小于4%则停止迭代,否则进行下一步。

(4) 变异和交叉,取偏差最小的前20个参数组进行变异和交叉。下一迭代中,变异和交叉形成新的染色体均为50条。变异方式为,考虑不同参数的取值范围不同,Pos值按照0.1%的幅度随机变动,其他参数值按照5%的幅度随机变动。交叉方式为随机选取基因值形成新的染色体。

(5) 转至(2)。随着迭代次数的增加,偏差逐渐减小并趋于平稳,全局参数取系统默认值情况下的局部参数经过3次迭代满足迭代终止条件,共计1 500次仿真试验;工程实测获取全局参数情况下的局部参数经过4次迭代满足迭代终止条件,共计2 000次仿真试验。

3.2 参数标定结果取值对照试验设计说明:两种方法均经过遗传算法进行寻优,选取偏差在4%以内的参数组合方案作为分析对象,对两种方法产生的组合方案分别通过取均值与聚类递归进行标定结果取值。

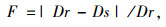

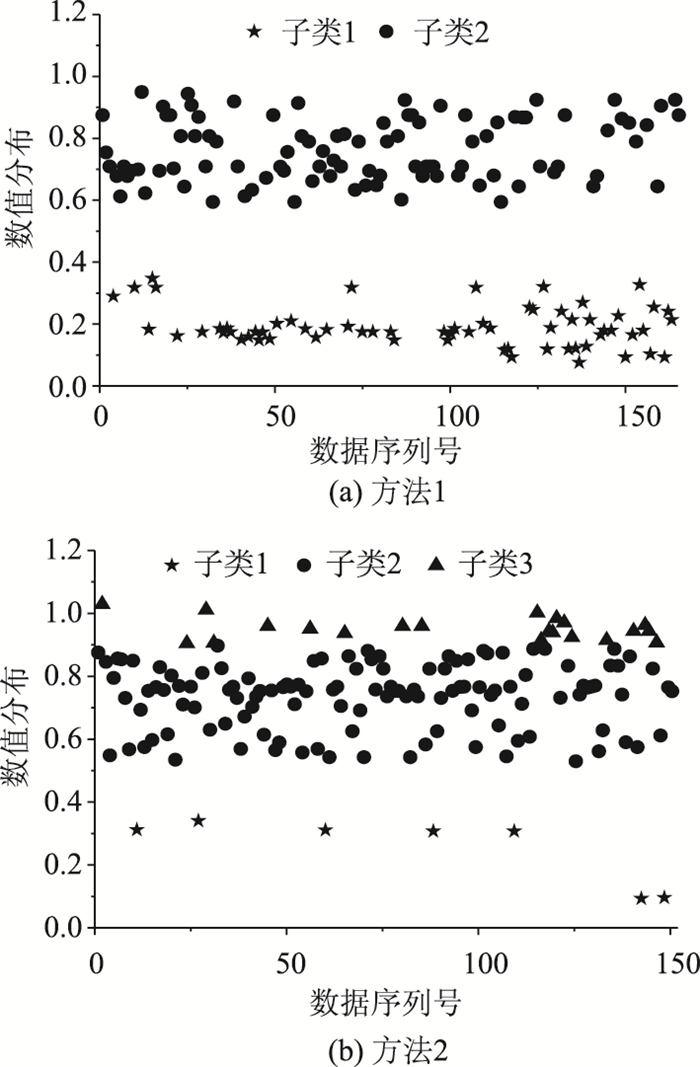

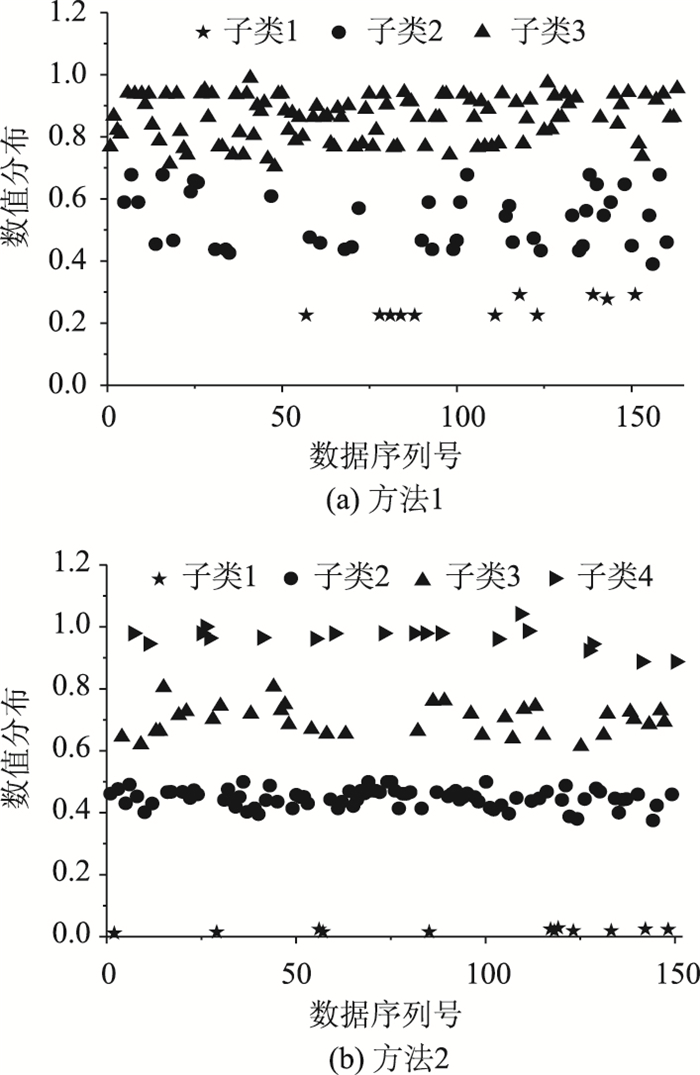

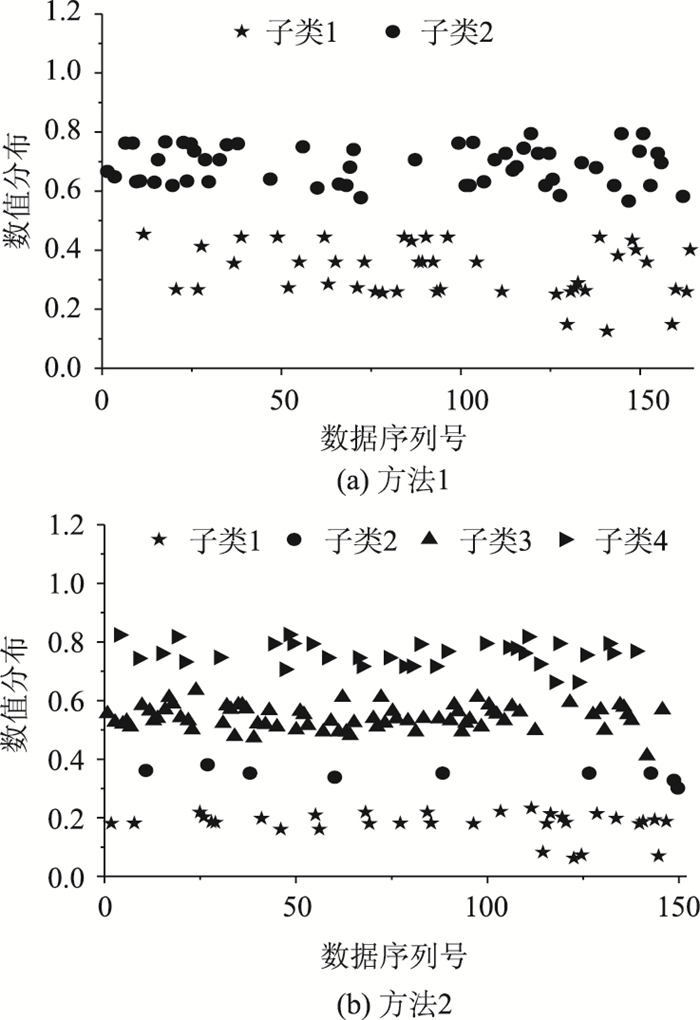

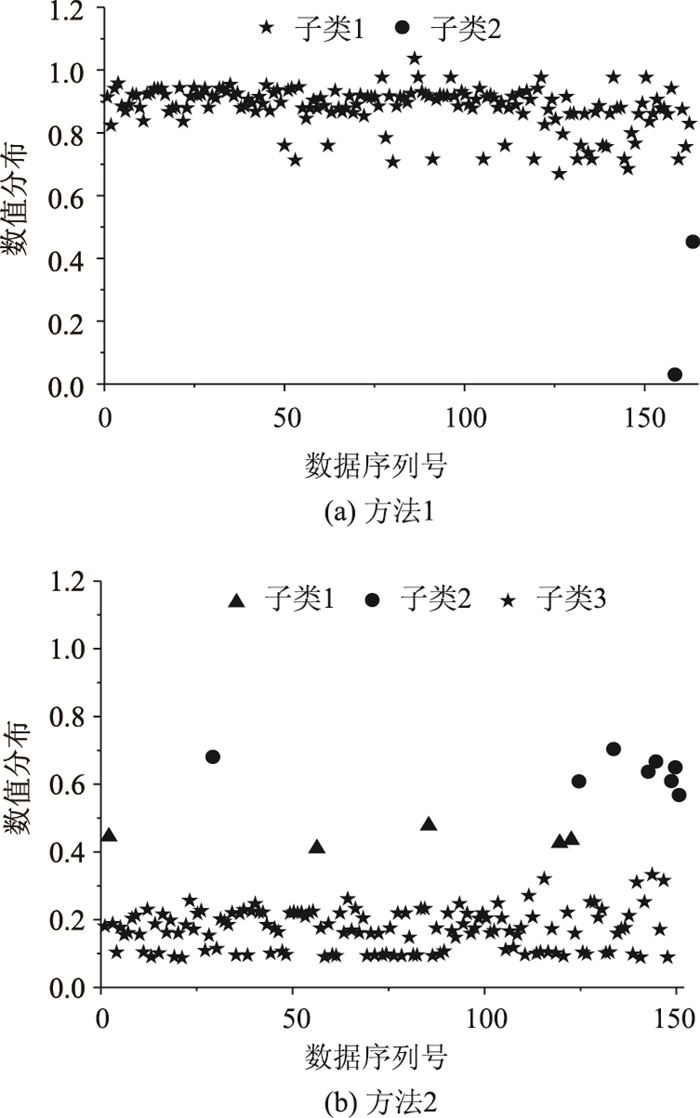

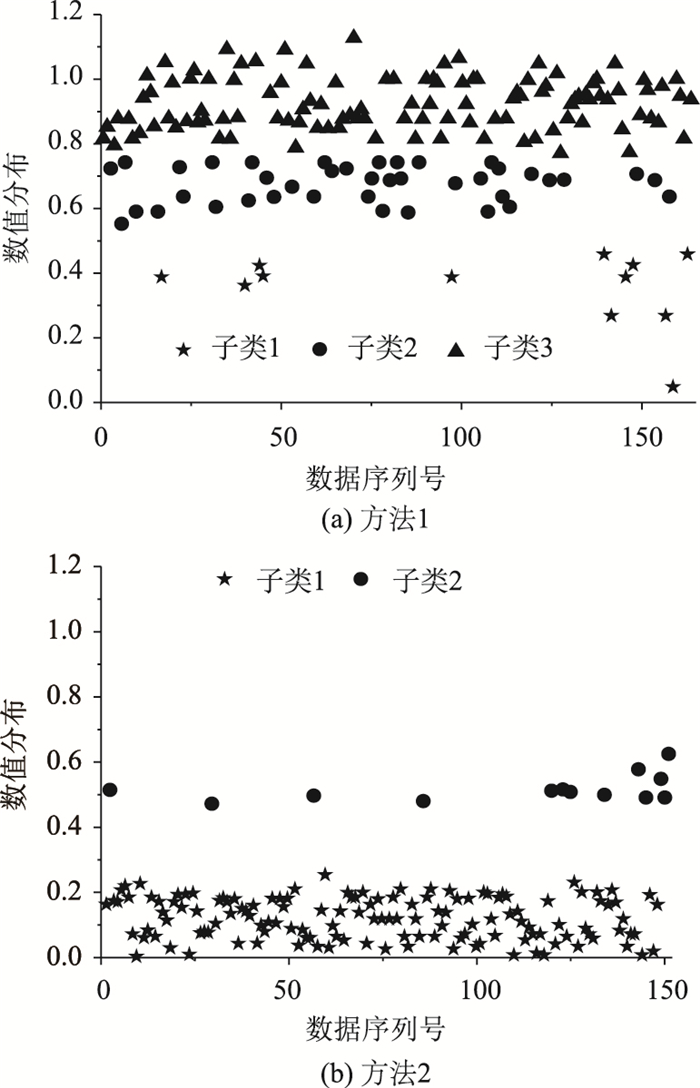

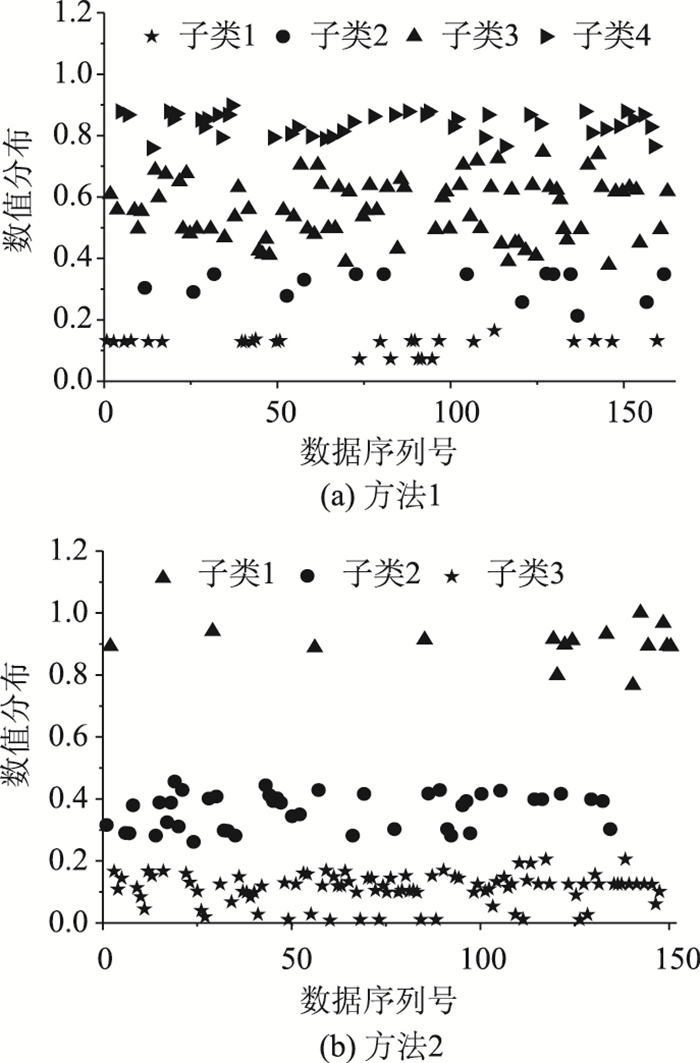

针对聚类递归取值,对每个参数的标定结果进行数据处理,按比例放缩保证在0~1之间分布,同时对各参数优化处理结果进行系统聚类,全局参数取系统默认值情况下的聚类结果共有163种参数组合方案;而工程实测获取全局参数情况下的聚类结果共有150种参数组合方案。两种方法聚类结果的各参数分布对比情况如图 4~9所示。

|

| 图 4 AX标定结果数据图 Fig. 4 Data charts of calibration result of AX |

| |

|

| 图 5 Bx_ add标定结果数据图 Fig. 5 Data charts of calibration result of Bx_ add |

| |

|

| 图 6 Bx_ mult标定结果数据图 Fig. 6 Data charts of calibration result of Bx_ mult |

| |

|

| 图 7 Gap Time标定结果数据图 Fig. 7 Data charts of calibration result of Gap Time |

| |

|

| 图 8 Headway标定结果数据图 Fig. 8 Data charts of calibration result of Headway |

| |

|

| 图 9 Pos标定结果数据图 Fig. 9 Data charts of calibration result of Pos |

| |

根据式(1)计算两种方法参数标定结果的分散度,计算值如表 4所示。

| 参数 | 分散度 | |

| 方法1 | 方法2 | |

| Ax | 0.318 | 0.327 |

| Bx_add | 0.272 | 0.135 |

| Bx_mult | 0.257 | 0.186 |

| Gap Time/s | 0.367 | 0.233 |

| Headway/m | 0.318 | 0.242 |

| Pos/m | 0.243 | 0.196 |

| 均值 | 0.295 | 0.219 |

以方法2为例,根据分散度从小到大的顺序逐次计算参数值,首先计算Bx_add参数的标定值,根据K均值聚类分析Bx_add,由于子类2占比最大,因此删除子类1,3,4的组合方案数据,并计算子类2的参数均值作为参数Bx_add的最终取值,然后重新计算参数Bx_ mult,Pos,Gap Time,Headway,Ax的分散度,再次根据取值原则与方法顺次确定各个参数最终取值。

标定结果取均值,即标定结果平均值。两种全局参数标定方法与两种取值方法交叉形成4种方法的最终参数值如表 5所示。

| 参数 | 方法1 | 方法2 | 方法3 | 方法4 |

| Ax/m | 2.52 | 2.46 | 2.07 | 2.49 |

| Bx_add | 2.65 | 1.60 | 2.32 | 1.82 |

| Bx_mult | 4.24 | 3.14 | 3.72 | 2.99 |

| Gap Time/s | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 1.8 |

| Headway/m | 8.9 | 3.5 | 8.7 | 3.6 |

| Pos/m | 148.236 | 146.442 | 148.139 | 147.047 |

| 注:方法1为全局参数系统默认值、标定结果聚类递归取值;方法2为工程实测全局参数、标定结果聚类递归取值;方法3为全局参数系统默认值、标定结果均值;方法4为工程实测全局参数、标定结果均值。 | ||||

3.3 标定结果验证与分析

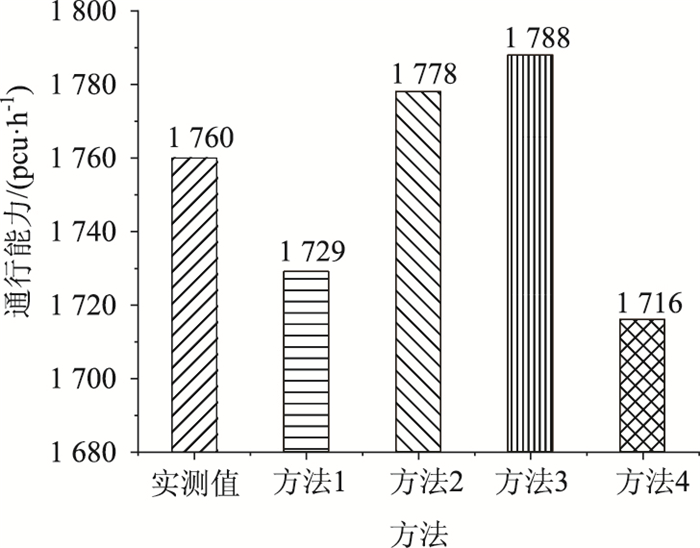

根据表 5中的参数值进行对照仿真试验,模拟得到无信号交叉口通行能力值如图 10所示。

|

| 图 10 不同方法的通行能力 Fig. 10 Capacities obtained by different methods |

| |

图 10显示出4种方法测得的通行能力仿真值与实际值之间的偏差都很小,但是由于全局参数标定方法、标定结果取值方法不同,导致最终结果在模拟通行能力时具有不同精度。而方法2相比实测通行能力具有最低的偏差水平,即工程实测获取全局参数并对局部参数标定结果进行聚类递归取值的方法所得到的仿真值与实际值最接近。

标定结果取值方法对最终标定结果有较大影响。从标定结果分布图来看,参数值在迭代过程中逐渐收敛集中,但集中方式不同。参数内部具有多个子类时,取均值有可能降低参数可移植性。例如参数Ax在全局参数取系统默认值时的标定结果取值分布,如图 4(左),图中显示参数Ax向两个取值水平集中,而两个子类占比较为接近,如果直接取均值将导致最终取值位于两个子类之间或者子类边缘,数据显示均值为2.08,归一化后0.52,最终取值介于两个子类之间。由此可见,标定结果取均值具有随机性,聚类递归取值稳定性更强。

方法1与方法2的标定结果都是聚类递归取值,但全局参数标定方法不同,从两种方法的标定结果分布图来看,方法2的多个参数取值分布显著低于方法1的取值分布,而这些参数取值越小越利于通行能力的增大。从两种方法的分散度均值来看,如表 4所示,方法2比方法1的分散度均值更小,证明方法2的标定结果集中性更强。由表 5中各个参数的标定结果可见,方法1、方法3相比方法2、方法4的参数取值更不利于通行能力的增大,反观VISSIM的车辆减速度和启动加速度的默认值,均远大于正常车辆的启动加减速度,并不符合实际。由此可以合理推断,全局参数采用系统默认值时仿真值大于实测通行能力值,为使仿真值趋近于实测值,只能通过局部参数的变化以降低通行能力,导致最终参数标定结果并不符合实际交通流运行特性。

相比对标定结果直接取均值的方法4,方法2中聚类递归的取值方法更加精细化、仿真结果更加精确。虽然方法2精度最高,但方法1与方法4的仿真结果在精度上低于方法3,由此可见,工程实测获取全局参数的方法应结合对标定结果聚类递归取值的方法才能有效减小偏差。

4 结论与展望交通仿真模型的微观参数标定是运用微观仿真技术的重要步骤,本研究在梳理已有微观参数标定方法的基础之上,整理出两种全局参数设置方法和两种标定结果取值方法,并交叉形成4种标定方法,以等权无信号交叉口为仿真场景设计交叉验证试验,以通行能力作为校核指标,对比4种组合方法下的仿真值,结果表明实测全局参数结合聚类递归取值的方法最精确,但仅通过工程实测标定全局参数而标定结果取均值或者全局参数取默认值而标定结果聚类递归取值,相比默认全局参数值结合标定结果取均值的方法,并未有效减小偏差。通过对试验过程以及试验结果的分析,发现工程实测获取的全局参数值更符合城市车辆实际运行特性,以及标定结果聚类递归取值相比直接取均值具有更好的稳定性。

本研究在梳理以往微观仿真模型参数标定的基础上,通过交叉验证试验给出了最优参数标定方法,并且对无信号交叉口参数标定进行了研究,验证了4种微观仿真参数标定方法对无信号交叉口的适用性,同时给出具体参数取值,但由于样本量较少,尚不能作为无信号交叉口通用参数,下一步将开展无信号交叉口微观参数取值研究,在增大样本量的情况下研究无信号交叉口通用参数取值。

| [1] |

BENEKOHAL R F. Procedure for Validation of Microscopic Traffic Flow Simulation Models[J]. Transportation Research Record, 1991, 1320: 190-202. |

| [2] |

唐少虎. VISSIM仿真参数自校正方法研究与实现[D]. 北京: 北方工业大学, 2013. TANG Shao-hu. Research and Implementation of VISSIM Simulation Parameters Self-calibration Method[D]. Beijing: North China University of Technology, 2013. |

| [3] |

孙剑, 杨晓光, 刘好德. 微观交通仿真系统参数校正研究[J]. 系统仿真学报, 2007, 19(1): 48-50, 159. SUN Jian, YANG Xiao-guang, LIU Hao-de. Study on Microscopic Traffic Simulation Model Systematic Parameter Calibration[J]. Journal of System Simulation, 2007, 19(1): 48-50, 159. |

| [4] |

DOWLING R, SKABARDONIS A, HALKIAS J, et al. Guidelines for Calibration of Microsimulation Models: Framework and Applications[J]. Transportation Research Record, 2004, 1876: 1-9. |

| [5] |

PARK B, WON J. Microscopic Simulation Model Calibration and Validation Handbook, VTRC 07-CR6[R]. Charlottesville: Virginia Transportation Research Council, 2006.

|

| [6] |

MA J, DONG H, ZHANG H. Calibration of Microsimulation with Heuristic Optimization Methods[J]. Transportation Research Record, 2007, 1999: 208-217. |

| [7] |

唐少虎, 刘小明. 基于IAGSO算法的VISSIM模型校正研究与实现[J]. 交通运输系统工程与信息, 2014, 14(5): 74-80. TANG Shao-hu, LIU Xiao-ming. VISSIM Model Calibration Based on IAGSO Algorithm[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2014, 14(5): 74-80. |

| [8] |

周晨静, 荣建, 郭琳科. 微观交通仿真模型参数标定结果取值方法研究[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(12): 2802-2809. ZHOU Chen-jing, RONG Jian, GUO Lin-ke. Research on the Value Accessing Method for Calibrating Micro Traffic Simulation Model Parameters[J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(12): 2802-2809. |

| [9] |

林子赫, 周晨静, 荣建, 等. 基于工程实测的加速度-速度参数阈值分析[J]. 交通信息与安全, 2019, 37(2): 107-113. LIN Zi-he, ZHOU Chen-jing, RONG Jian, et al. An Analysis of Acceleration-speed Parameter Threshold Based on Actual Engineering Measurement[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2019, 37(2): 107-113. |

| [10] |

常鑫, 荣建, 周晨静, 等. 基于驾驶感受的车辆运行特性研究[J]. 交通信息与安全, 2016, 34(1): 51-56. CHANG Xin, RONG Jian, ZHOU Chen-jing, et al. Research on Vehicle Running Characteristics Based on Driver's Perception[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2016, 34(1): 51-56. |

| [11] |

章玉, 于雷, 赵娜乐, 等. SPSA算法在微观交通仿真模型VISSIM参数标定中的应用[J]. 交通运输系统工程与信息, 2010, 10(4): 44-49. ZHANG Yu, YU Lei, ZHAO Na-le, et al. Application of Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation Algorithm in Parameter Calibration of VISSIM Microscope Simulation Model[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2010, 10(4): 44-49. |

| [12] |

努尔兰·木汉. 基于自适应正交遗传算法的道路交叉口VISSIM模型参数标定方法[D]. 北京: 北京交通大学, 2014. MUHAN Nu-er-lan. Parameter Calibration Method of VISSIM Model for Road Intersection Based on Self-adaptive Orthogonal Genetic Algorithm[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2014. |

| [13] |

SUMMALA H. American Drivers in Europe: Different Signing Policy May Cause Safety Problems at Uncontrolled Intersections[J]. Accident Analysis & Prevention, 1998, 30(2): 285-289. |

| [14] |

SANDRO C, ORAZIO G, ANNA G, et al. Traffic Simulation Models Calibration Using Speed-density Relationship: An Automated Procedure Based on Genetic Algorithm[J]. Expert Systems with Applications, 2016, 44(5): 147-155. |

| [15] |

胡婷. 面向快速路交织区的微观交通仿真模型标定研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010. HU Ting. Calibration of Microscopic Traffic Simulation Model for Weaving Sections of Expressway[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2010. |

| [16] |

周晨静, 荣建, 陈春安. 面向微观交通仿真实验的模型参数敏感性分析方法[J]. 北京工业大学学报, 2016, 42(11): 1728-1733. ZHOU Chen-jing, RONG Jian, CHEN Chun-an. Parameter Sensitivity Analysis Method for Microscopic Traffic Simulation Experiment[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2016, 42(11): 1728-1733. |

| [17] |

杨艳芳, 秦勇, 努尔兰·木汉. 基于SOGA的VISSIM仿真模型参数标定方法[J]. 交通运输系统工程与信息, 2017, 17(3): 91-97. YANG Yan-fang, QIN Yong, MUHAN Nu-er-lan. VISSIM Model Calibration Based on SOGA[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2017, 17(3): 91-97. |

| [18] |

CHEN R L, JIN X, NG K C, et al. Calibration of FRESIM for a Singapore's Expressway Using Genetic Algorithm[J]. Journal of Transportation Engineering, 1998, 24(6): 526-535. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38