扩展功能

文章信息

- 仰建岗, 张伟, 姚玉权, 郭泽文, 陆春霖

- YANG Jian-gang, ZHANG Wei, YAO Yu-quan, GUO Ze-wen, LU Chun-lin

- 就地热再生混合料性能影响关键因素的试验研究

- Experimental Study on Key Factors Affecting Performance of Hot In-place Recycling Mixture

- 公路交通科技, 2021, 38(10): 7-15

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(10): 7-15

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.10.002

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-02-24

2. 华东交通大学 道路工程研究所, 江西 南昌 330013;

3. 华东交通大学 交通运输与物流学院, 江西 南昌 330013;

4. 长安大学 公路学院, 陕西 西安 710064

2. Institute of Road Engineering, East China Jiaotong University, Nanchang Jiangxi 330013, China;

3. School of Transportation and Logistics, East China Jiaotong University, Nanchang Jiangxi 330013, China;

4. School of Highway, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China

沥青路面就地热再生技术具有施工速度快、交通影响小、完全利用原路面沥青混合料回收料(reclaimed asphalt pavements,RAP)的特点,具有良好的经济、环境效益,并在路面养护中被广泛应用[1-4]。然而,其施工容易受施工环境、路况条件等因素的影响,使得碾压后的沥青路面存在压实度不均匀以及水稳定性不足的风险。目前,关于材料组成及施工环境等因素对就地热再生沥青混合料性能影响的研究已经积累了较多的研究成果。M.Adnan等[5]研究发现RAP掺量与再生沥青混合料水稳定性呈负相关,且温拌再生沥青混合料的水稳定性更低。Ameri等[6]认为,再生剂可以增加再生沥青混合料的抗疲劳性能。Ali等[7]报道,再生剂可以增加再生沥青混合料抗水损以及疲劳性能,但会降低高温稳定性。Hassan等[8]研究发现,有机与油基再生剂均可以改善再生沥青混合料性能,但是有机再生剂的影响更明显。Zaumanis等[9]研究了9种类型的再生剂对老化沥青的影响,发现不同类型的再生剂对老化沥青性能影响程度具有差异,不同再生剂软化效率差异最大可达到12倍,且再生剂可以改善沥青混合料的低温性能。仰建岗等[10]、范鹏云等[11]研究表明,再生剂可以改善再生沥青混合料性能至新沥青混合料水平。然而,现有研究主要集中在再生剂以及温拌剂对再生沥青混合料性能的影响机理方面,关于就地热再生施工的气候环境、原路面状况和施工机械复杂多变等方面对再生沥青混合料性能影响程度关注较少。此外,就地热再生施工中如何根据外界条件的变化来动态调整材料组成来保障施工质量方面的研究也较少。

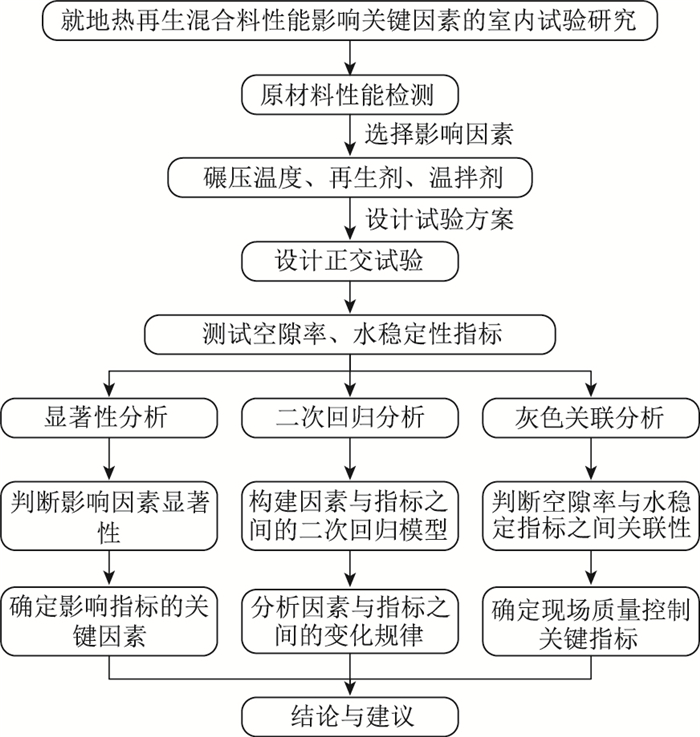

根据工程经验,就地热再生技术在施工过程中施工温度动态变化,为研究施工温度、材料组成对再生沥青混合料性能的影响,选择碾压温度、再生剂用量、温拌剂用量为研究因素,分别研究了其对再生沥青混合料空隙率及水稳定性的影响规律。首先,设计正交试验并采用极差分析法分析了3种因素对再生沥青混合料性能的影响程度;其次,构建二次回归方程分析了3种因素对再生沥青混合料性能的影响规律;最后,采用灰色关联法分析了空隙率与水稳定性之间的相关性,提出就地热再生施工中可作为参考标准的关键控制指标。在此基础上,提出了就地热再生施工过程质量控制方法。本研究技术路线如图 1所示。

|

| 图 1 技术路线 Fig. 1 Technical route |

| |

1 原材料与研究方法 1.1 原材料技术性能

设计再生沥青混合料的原材料包括玄武岩集料、再生剂、温拌剂、矿粉、SBS改性沥青、RAP,并根据规范[12-13]要求分别测定原材料的技术指标。玄武岩矿料的技术指标见表 1;再生剂的技术指标见表 2;温拌剂的技术指标见表 3;矿粉的技术指标见表 4;SBS改性沥青技术指标见表 5。

| 项目 | 试验结果 | 技术要求 | 试验方法 | |

| 压碎值/% | 10.4 | ≤26 | T 0316 | |

| 表观相对密度/ (g·cm-3) |

0~5 | 2.762 | ≥2.6 | T 0304 |

| 5~10 | 2.772 | |||

| 10~15 | 2.775 | |||

| 针片状/% | 5~10 | 11.2 | ≤18 | T 0312 |

| 10~15 | 8.7 | ≤12 | ||

| 黏附性 | 10~15 | 5级 | ≥4 | T 0616 |

| 项目 | 物理形态 | 25 ℃密度/(g·cm-3) | 20 ℃黏度/(Pa·s) |

| 试验结果 | 淡黄色液体 | 0.825 | 0.6~0.8 |

| 项目 | 试验结果 |

| pH值 | 9.5±1 |

| 胺值/(mg·g-1) | 400~560 |

| 固含量/% | ≥9.5 |

| 项目 | 试验结果 | 技术要求 | 试验方法 |

| 粒径(≤0.075)/% | 90 | 75~100 | T 0351 |

| 表观密度/(g·cm-3) | 2.732 | ≥2.5 | T 0352 |

| 亲水系数 | 0.4 | <1 | T 0353 |

| 加热安定性 | 无变质 | 实测记录 | T 0355 |

| 项目 | 试验结果 | 技术要求 | 试验方法 |

| 25 ℃针入度/(0.1 mm) | 45 | 40~60 | T 0604 |

| 5 ℃延度/cm | 34 | >30 | T 0605 |

| 软化点/℃ | 81 | >76 | T 0606 |

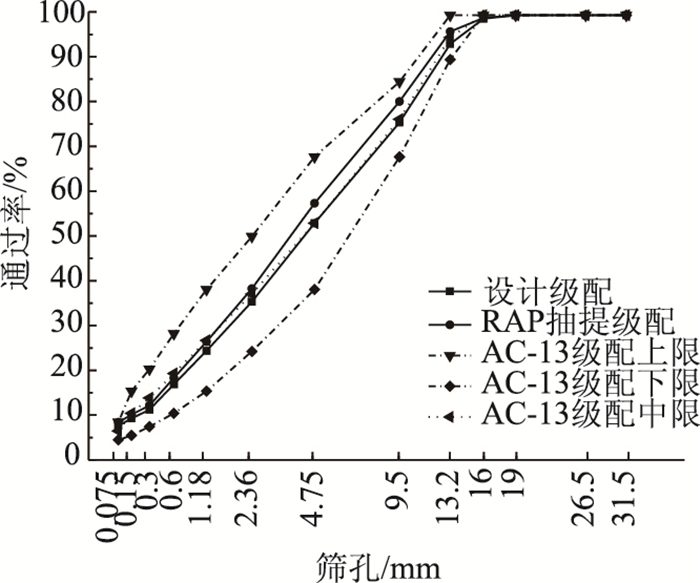

RAP取自泉南高速石吉段,采用就地热再生加热机组加热、铣刨方法获取RAP。此外,采用抽提法分离RAP中的沥青与集料,测定沥青含量为4.17%,矿料级配如图 2所示。采用阿布森法将沥青溶液中的老化沥青与溶剂分离,并测试老化沥青性能指标,当再生剂掺加为旧沥青质量3%(RAP质量的0.1%)时的再生沥青针入度指标与老化前一致。RAP技术性能指标见表 6。

|

| 图 2 设计级配 Fig. 2 Design gradation |

| |

| 材料类型 | 指标 | 试验结果 | 试验方法 |

| RAP中的沥青 | 25 ℃针入度/(0.1 mm) | 33.2 | T 0604 |

| 软化点/℃ | 68.7 | T 0606 | |

| 5 ℃延度/cm | 脆断 | T 0605 | |

| 60 ℃动力黏度/(Pa·s) | 1 980 | T 0620 | |

| RAP中粗集料 | 压碎值/% | 8.9 | T 0316 |

| 针片状含量/% | 12.5 | T 0312 | |

| RAP中细集料 | 棱角性 | 30.6 | T 0345 |

1.2 研究方案 1.2.1 设计试验方案

为研究碾压温度(A)、再生剂用量(B)以及温拌剂用量(C)对再生沥青混合料性能的影响规律,设计3因素3水平正交试验,因素水平见表 7。其中,碾压温度110,130,150 ℃分别表示原路面加热温度不足、适宜和较高的情况;再生剂和温拌剂的最大用量范围取自产品手册。

1.2.2 配合比设计

根据面层常用材料类型,本研究设计级配类型为AC-13型再生沥青混合料,级配曲线如图 2所示。其中,RAP掺量为90%,新集料掺量为10%,并通过马歇尔试验得到再生沥青混合料最佳沥青用量为4.9%。

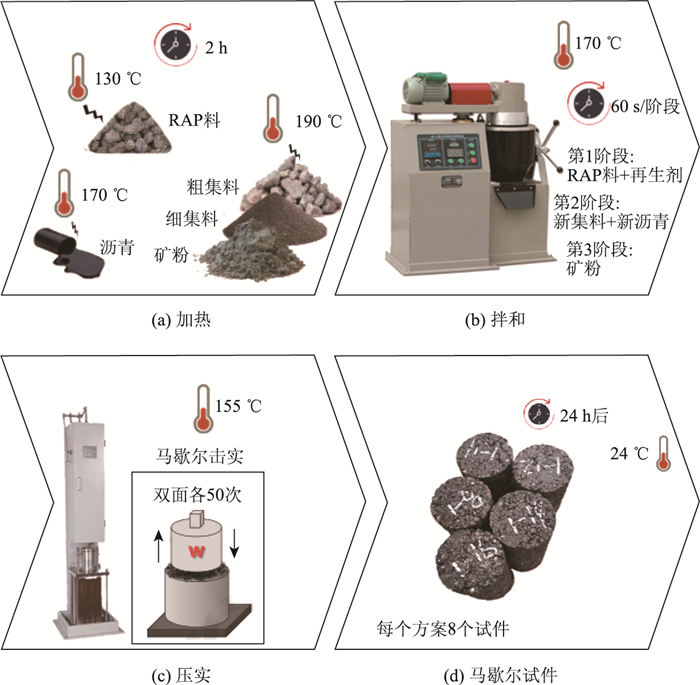

1.2.3 试件成型与试验方法研究主要考虑再生沥青混合料的压实度与水稳定性,分别采用空隙率、冻融劈裂抗拉强度比指标表示。因此,将各组正交试验方案按照规程要求进行马歇尔试验。再生沥青混合料在制备过程中,RAP加热温度为130 ℃,新集料加热温度为190 ℃,SBS改性沥青加热温度为170 ℃,拌和温度为150 ℃。为控制各组再生沥青混合料压实温度,分别将各组拌和后的再生沥青混合料置于110,130,150 ℃烘箱中保温1 h,待达到设计压实温度后开始试件的制备工作,具体试件制备流程如图 3所示。每组方案依据规程要求进行测试[13]。

|

| 图 3 试件制备流程 Fig. 3 Sample preparation process |

| |

1.2.4 研究方法

(1) 因素影响权重分析

采用极差分析法分析因素对空隙率指标以及冻融劈裂抗拉强度比指标的影响权重,确定因素影响程度。

(2) 回归分析

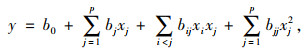

采用二次回归方程分析研究因素与空隙率、冻融劈裂抗拉强度比指标之间的变化关系[10]。方程可表示为:

|

(1) |

式中,b0, bj, bij, bjj为回归系数;P为自变量数量;xj为一次项;xixj为交叉项;xj2为二次项。

一般,二次回归拟合模型主要包括线性模型、交叉模型、纯二次模型以及完全二次模型,其中,完全二次模型需要的试验组数量最高。根据计算可知建立完全二次模型需要至少10组试验,而本研究设计试验组为9组,仅考虑线性模型、交叉模型、纯二次模型的回归分析,并以拟合优度(R2)与剩余标准差(S)评价模型的可靠性。剩余标准差S的计算公式为:

|

(2) |

式中,Q为残差平方和;fQ为残差自由度。

(3) 灰色关联分析

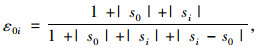

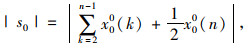

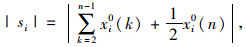

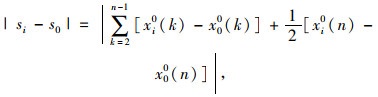

灰色关联包括灰色绝对关联、灰色相对关联、灰色综合关联。灰色绝对关联度表示两个数据集之间的几何相似程度,灰色相对关联度表示两个数据集相对各自起始点之间的变化速率的相似程度,灰色综合关联度可以综合表示两数据集之间的关联程度。其中,灰色绝对关联采用始点零化算子计算,灰色相对关联采用初值化算子计算,计算方法如式(3)~(6)所示,并采用式(7)计算灰色绝对关联度[14-17]。

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

式中,x00(n)为误差序列始点零化项/初值项;xi0(k)为测点i始点零化项/初值项;ε0i为灰色绝对关联度;r0i为灰色相对关联度;θ为参数,取值[0, 1],本研究取0.5;ρ0i为综合关联度。

2 试验结果分析与讨论 2.1 试验结果按照规范[13]分别计算空隙率(VV)、未冻融劈裂抗拉强度(RT1)、冻融劈裂抗拉强度(RT2)以及冻融劈裂抗拉强度比(TSR),结果见表 8。由表 8可知,碾压温度(A)、再生剂用量(B)以及温拌剂用量(C)对空隙率的影响均正相关,对水稳定性指标的影响规律不明显。

| 试验方案 | A/℃ | B/‰ | C/‰ | VV/% | RT2/MPa | RT1/MPa | TSR/% |

| 1 | 110 | 0 | 0 | 6.8 | 1.55 | 1.64 | 94.5 |

| 2 | 110 | 1 | 3 | 6.0 | 1.34 | 1.43 | 93.7 |

| 3 | 110 | 2 | 6 | 5.5 | 1.22 | 1.31 | 93.1 |

| 4 | 130 | 0 | 3 | 6.0 | 1.45 | 1.68 | 86.3 |

| 5 | 130 | 1 | 6 | 5.6 | 1.61 | 1.78 | 90.5 |

| 6 | 130 | 2 | 0 | 5.3 | 1.45 | 1.46 | 99.3 |

| 7 | 150 | 0 | 6 | 5.2 | 1.98 | 2.09 | 94.7 |

| 8 | 150 | 1 | 0 | 5.3 | 1.57 | 1.77 | 88.7 |

| 9 | 150 | 2 | 3 | 4.2 | 1.56 | 1.68 | 92.9 |

| 规范值 | 3~6 | — | — | ≥80 |

2.2 极差分析

采用极差分析法计算不同因素与指标之间的极差,分析因素对指标的影响程度大小,计算结果见表 9、表 10。由表 9、表 10可知,碾压温度、再生剂以及温拌剂对空隙率以及冻融劈裂抗拉强度比指标的影响程度具有差异性。此外,不同因素对空隙率的影响程度排序为:碾压温度>再生剂>温拌剂,而对冻融劈裂抗拉强度比的影响程度排序为:再生剂>温拌剂>碾压温度。

| 因素水平 | A/℃ | B/‰ | C/‰ |

| 1 | 6.086 7 | 6.006 7 | 5.820 0 |

| 2 | 5.646 7 | 5.643 3 | 5.403 3 |

| 3 | 4.923 3 | 5.006 7 | 5.433 3 |

| 极差 | 1.163 3 | 1.000 0 | 0.416 7 |

| 主次顺序 | A>B>C | ||

| 最优水平 | A3 | B3 | C2 |

| 因素水平 | A/℃ | B/‰ | C/‰ |

| 1 | 93.782 8 | 91.852 9 | 94.175 9 |

| 2 | 92.024 7 | 90.952 1 | 90.957 7 |

| 3 | 92.098 2 | 95.100 7 | 92.772 0 |

| 极差 | 1.758 1 | 4.148 6 | 3.218 3 |

| 主次顺序 | B>C>A | ||

| 最优水平 | A1 | B3 | C1 |

2.3 回归分析

建立二次回归模型分析不同因素对指标影响的变化趋势。此外,为减小碾压温度与再生剂用量、温拌剂用量之间的数据差异,采用对数函数对碾压温度数据进行预处理,计算公式为:

|

(8) |

式中,x1为处理后的碾压温度;T为实际碾压温度。

采用计算机建立3种因素与空隙率、冻融劈裂抗拉强度比指标之间的线性、纯二次、交叉模型,并分别计算拟合优度R2与剩余标准差S,结果见表 11。

| 回归模型 | VV | TSR | |||

| R2 | S | R2 | S | ||

| 线性 | 0.941 | 0.216 | 0.204 | 0.043 | |

| 纯二次 | 0.996 | 0.093 | 0.423 | 0.057 | |

| 交叉 | 0.953 | 0.306 | 0.978 | 0.011 | |

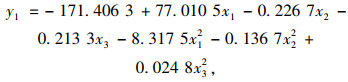

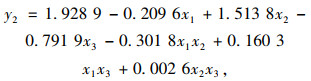

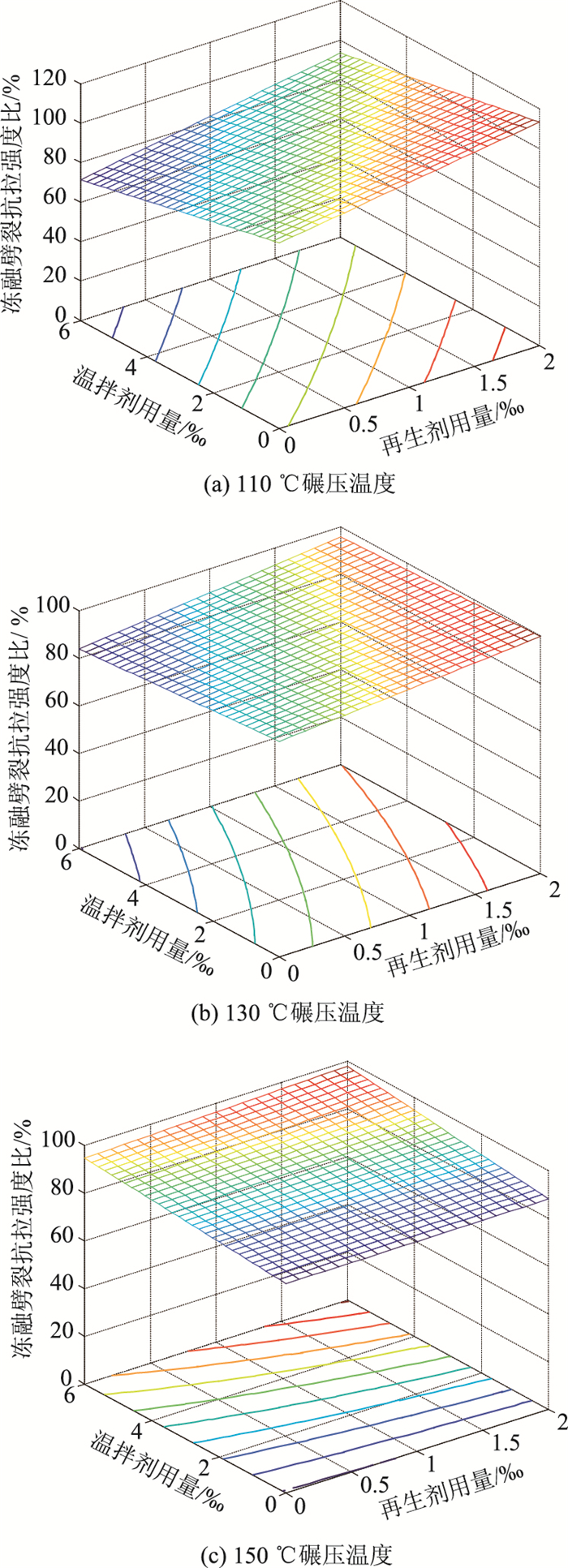

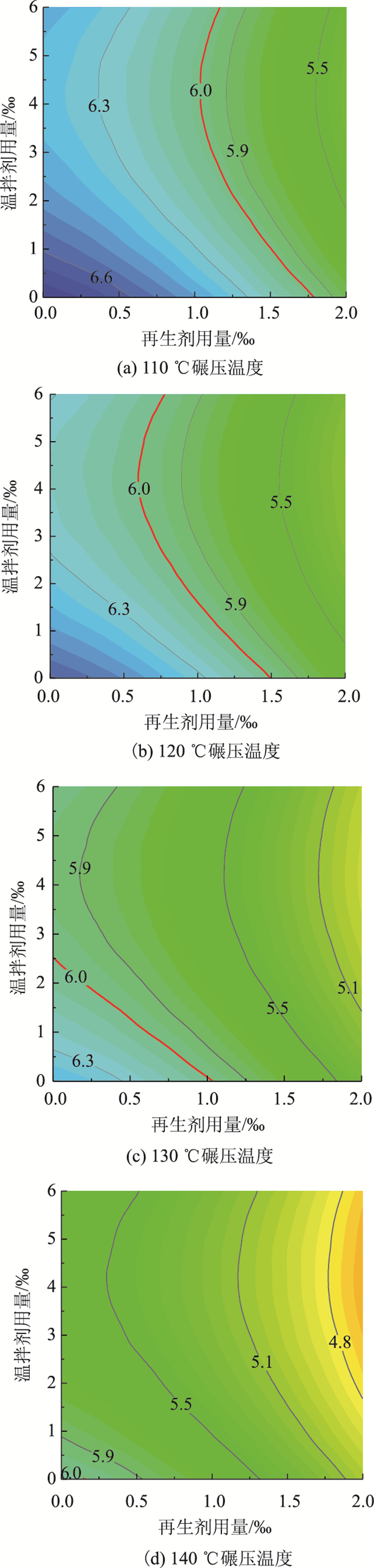

由表 11可知,纯二次模型拟合空隙率指标的拟合优度与剩余标准差最优,拟合模型见式(9);交叉模型拟合的冻融劈裂抗拉强度比指标的拟合优度与剩余标准差最优,拟合模型见式(10)。并根据公式(9)、式(10)分别分析空隙率、冻融劈裂抗拉强度比在不同碾压温度情况下随再生剂、温拌剂的变化趋势,结果如图 4、图 5所示。

|

(9) |

|

(10) |

|

| 图 4 不同碾压温度下的空隙率与再生剂以及温拌剂用量变化规律 Fig. 4 Variations of air voids, rejuvenator and warm mix agent dosage at different rolling temperatures |

| |

|

| 图 5 不同碾压温度下的冻融劈裂抗拉强度比与再生剂以及温拌剂用量变化规律 Fig. 5 Variations of freeze-thaw splitting tensile strength ratio, rejuvenator and warm mix agent dosage at different rolling temperatures |

| |

式中,y1为空隙率;y2为冻融劈裂抗拉强度比;x1为处理后的碾压温度;x2为再生剂用量;x3为温拌剂用量。

由图 4可见,再生沥青混合料空隙率随碾压温度的增加而减小。相同碾压温度情况下,再生沥青混合料空隙率随再生剂用量的增加而显著减小,而空隙率随温拌剂用量的增加而减小的趋势不显著。由图 5可见,再生沥青混合料的冻融劈裂抗拉强度比随碾压温度的增大以及再生剂用量的增加总体呈增大趋势。然而,碾压温度在110, 130 ℃时,再生沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比随温拌剂用量的增加呈降低趋势,而150 ℃时则反之。此外,碾压温度越低时,再生剂以及温拌剂对再生沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比的影响越显著。

2.4 灰色关联分析一般,就地热再生现场施工过程中不能及时测量再生沥青混合料水稳定性,而空隙率指标可以即时检测。采用灰色关联分析法分析再生沥青混合料空隙率与冻融劈裂抗拉强度比之间的相关性,计算得到灰色绝对关联度为0.818 2,相对关联度为0.669 8,综合关联度为0.744 0。可见,空隙率与冻融劈裂抗拉强度比之间相关性水平较高。因此,就地热再生施工过程中可通过控制空隙率指标保障水稳定性,可将空隙率指标作为施工中的关键控制指标。

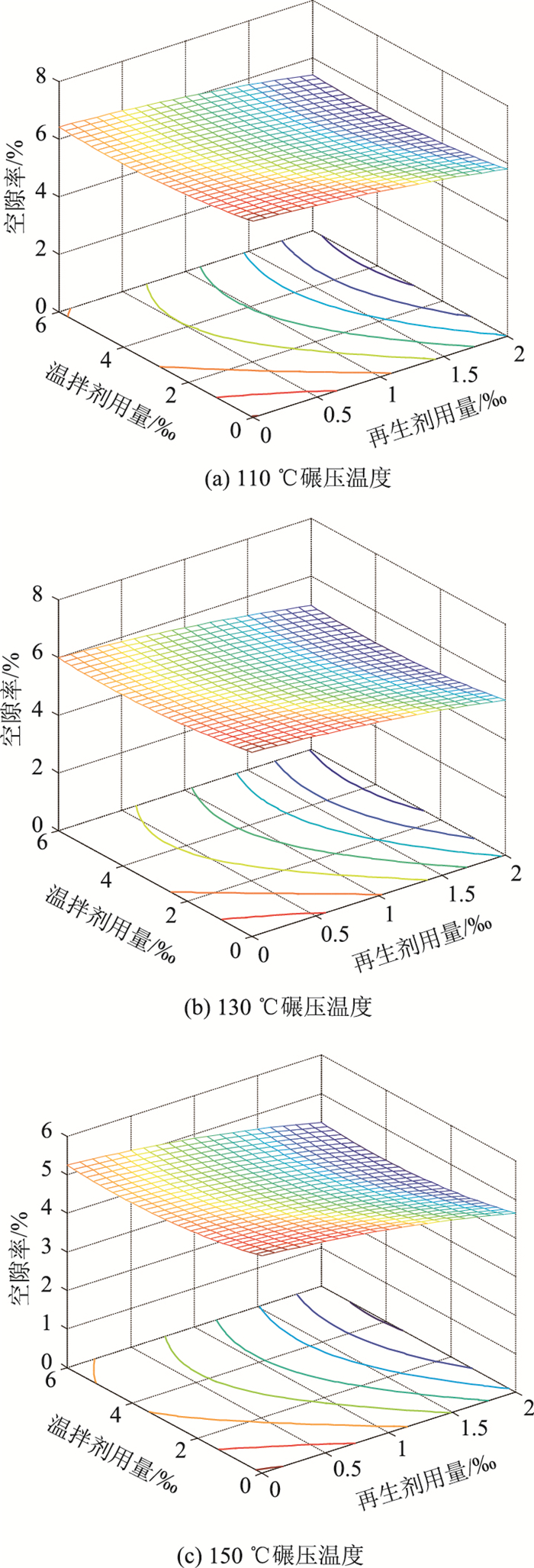

通过灰色关联分析可知空隙率可作为就地热再生现场施工关键控制指标。此外,通过对不同地区就地热再生养护工程调研,发现就地热再生施工期间的碾压温度基本分布在110~140 ℃,结合公式(9)得到不同碾压温度的再生沥青混合料空隙率分布,如图 6所示。

|

| 图 6 不同碾压温度再生沥青混合料空隙率的变化规律 Fig. 6 Variation of air voids of recycled asphalt mixture at different rolling temperatures |

| |

规范[18]要求再生沥青混合料空隙率控制范围为3%~6%。由图 6可知,碾压温度大于140 ℃时,空隙率基本满足规范要求;当碾压温度小于140 ℃,再生沥青混合料均有空隙率不合格的情况。此外,随着碾压温度的增加,不合格空隙率所占面积在逐渐降低。因此,鉴于就地热再生施工过程中现场施工温度受环境因素的影响发生动态变化,为控制就地热再生施工质量的均匀性,并保障施工进度,可根据施工过程中所需控制的目标空隙率/最低空隙率要求,动态调整再生剂/温拌剂添加量,从而保障不同施工温度条件下就地热再生沥青混合料的施工质量。

综上所述,就地热再生施工过程中,考虑到施工温度的不均匀性,为保障就地热再生施工质量以及施工均匀性,可通过动态控制再生剂/温拌剂添加量的方式保障施工质量。

3 结论(1) 碾压温度、再生剂用量分别对再生沥青混合料空隙率、冻融劈裂抗拉强度比指标影响程度最高。空隙率指标与冻融劈裂抗拉强度比指标之间的变化趋势相反,但两种指标之间的关联度较高,可采用空隙率指标作为现场就地热再生施工性能控制的关键指标。

(2) 碾压温度低于140 ℃时,不同再生剂以及温拌剂用量的就地热再生沥青混合料均存在空隙率不满足规范3%~6%的控制要求。因此,需要动态调整再生剂或温拌剂用量使再生沥青混合料压实质量满足控制范围要求。

(3) 为动态控制就地热再生施工质量,建议采用红外热成像设备采集就地热再生施工全过程路表、再生沥青混合料、摊铺、碾压温度分布,分析不同断面温度分布的均匀性以及温度差异,判断温度是否满足压实需求。同时,采用无核密度仪测定复压完成后的就地热再生路面空隙率/压实度,分析检测断面压实度分布均匀性并判断是否满足设计要求。否则,根据现场压实温度以及目标空隙率要求,结合回归模型计算合理的再生剂与温拌剂用量,动态调整就地热再生机组施工时的再生剂以及温拌剂添加量,以达到控制施工质量以及施工均匀性的目的。

| [1] |

LIU Y, WANG H, TIGHE S L, et al. Effects of Preheating Conditions on Performance and Workability of Hot In-place Recycled Asphalt Mixtures[J]. Construction and Building Materials, 2019, 226(30): 288-298. |

| [2] |

YAN C, HUANG W, LÜ Q. Study on Bond Properties Between RAP Aggregates and Virgin Asphalt Using Binder Bond Strength Test and Fourier Transform Infrared Spectroscopy[J]. Construction and Building Materials, 2016, 124(15): 1-10. |

| [3] |

FAKHRI M, AHMADI A. Recycling of RAP and Steel Slag Aggregates into the Warm Mix Asphalt: A Performance Evaluation[J]. Construction and Building Materials, 2017, 147(30): 630-638. |

| [4] |

祝谭雍, 程其瑜, 刘韬, 等. 基于环形加载试验的稳定型橡胶沥青热再生混合料抗裂性能研究[J]. 公路交通科技, 2020, 37(8): 7-14. ZHU Tan-yong, CHENG Qi-yu, LIU Tao, et al. Study on Crack Resistance of Stable Asphalt Rubber Hot-recycled Mixture Based on Annulus Loading Test[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2020, 37(8): 7-14. |

| [5] |

FAROOQ M A, MIR M S, SHARMA A. Laboratory Study on Use of RAP in WMA Pavements Using Rejuvenator[J]. Construction and Building Materials, 2018, 168(20): 61-72. |

| [6] |

AMERI M, MANSOURKHAKI A, DARYAEE D. Evaluation of Fatigue Behavior of High Reclaimed Asphalt Binder Mixes Modified with Rejuvenator and Softer Bitumen[J]. Construction and Building Materials, 2018, 191(10): 702-712. |

| [7] |

MIRHOSSEINI A F, TAHAMI S A, HOFF I, et al. Performance Evaluation of Asphalt Mixtures Containing High-RAP Binder Content and Bio-oil Rejuvenator[J]. Construction and Building Materials, 2019, 227: 116465. |

| [8] |

ZIARI H, MONIRI A, BAHRI P, et al. The Effect of Rejuvenators on the Aging Resistance of Recycled Asphalt Mixtures[J]. Construction and Building Materials, 2019, 224: 89-98. |

| [9] |

ZAUMANIS M, MALLICK R B, FRANK R. Evaluation of Rejuvenator's Effectiveness with Conventional Mix Testing for 100% Reclaimed Asphalt Pavement Mixtures[J]. Transportation Research Record, 2013, 2370: 17-25. |

| [10] |

仰建岗, 姚玉权, 孙晨. 不同工况对就地热再生沥青混合料性能的影响[J]. 公路交通科技, 2019, 36(10): 14-24. YANG Jian-gang, YAO Yu-quan, SUN Chen. Influence of Different Working Conditions on Hot In-place Recycled Asphalt Mixture Performance[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2019, 36(10): 14-24. |

| [11] |

范鹏云, 刘冰剑, 路再红, 等. 渗透剂对再生沥青混合料性能的影响[J]. 公路, 2019, 64(3): 43-46. FAN Peng-yun, LIU Bing-jian, LU Zai-hong, et al. Impact of Penetrant on the Performance of Recycled Asphalt Mixture[J]. Highway, 2019, 64(3): 43-46. |

| [12] |

JTG E42-2015, 公路工程集料试验规程[S]. JTG E42-2015, Test Methods of Aggregate for Highway Engineering[S]. |

| [13] |

JTG E20-2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. JTG E20-2011, Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous Mixtures for Highway Engineering[S]. |

| [14] |

BRESSI S, PITTET M, DUMONT A G, et al. A Framework for Characterizing RAP Clustering in Asphalt Concrete Mixtures[J]. Construction and Building Materials, 2016, 106(1): 564-574. |

| [15] |

张广泰, 易宝, 张晓旭, 等. 不同活化温度橡胶沥青微观结构特性与宏观性能联系研究[J]. 公路交通科技, 2020, 37(12): 1-8. ZHANG Guang-tai, YI Bao, ZHANG Xiao-xu, et al. Study on Relationship between Microstructure Properties and Macro-mechanical Characteristics of Rubber Asphalt at Different Activation Temperatures[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2020, 37(12): 1-8. |

| [16] |

DU J C, KUO M F. Grey Relational-regression Analysis for Hot Mix Asphalt Design[J]. Construction and Building Materials, 2011, 25(5): 2627-2634. |

| [17] |

SUN D, Y U, LI L, et al. Effect of Chemical Composition and Structure of Asphalt Binders on Self-healing[J]. Construction & Building Materials, 2017, 133(15): 495-501. |

| [18] |

JTG F40-2017, 公路沥青路面施工技术规范[S]. JTG F40-2017, Technical Specifications for Construction of Highway Asphalt Pavements[S]. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38