扩展功能

文章信息

- 林宣财, 曹骏驹, 周兴顺, 张江洪, 白浩晨

- LIN Xuan-cai, CAO Jun-ju, ZHOU Xing-shun, ZHANG Jiang-hong, BAI Hao-chen

- 互通式立交单车道匝道宽度取值与单出入口优化设计

- Value of Single Lane Ramp Width and Optimization Design of Single Entrance and Exit for Interchange

- 公路交通科技, 2021, 38(9): 123-131

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(9): 123-131

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.09.016

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-04-26

2. 江苏省交通工程建设局, 江苏 南京 210001;

3. 华设设计集团股份有限公司, 江苏 南京 210014

2. Jiangsu Traffic Engineering Construction Bureau, Nanjing Jiangsu 210004, China;

3. China Design Group Co., Ltd., Nanjing Jiangsu 210014, China

匝道作为高速公路与地方公路的连接枢纽,其横断面设计严重制约着高速公路功能的发挥,匝道横断面宽度的布置已经成为选型和设计时必须考虑的重要因素。但随着全国各地汽车保有量的迅速攀升,超宽、超长货车也越来越多,造成已建互通式立交单车道匝道经常出现车辆与防撞护栏剐蹭、碰撞等交通事故。随着交通量的不断增加,互通式立交范围内的交通拥堵现象越发突显。

国外匝道车道宽度的研究是从高速公路开始的,AASHTO出版的“绿皮书”认为圆曲线上的车道宽度应由车辆在曲线上的轨迹过渡、车体所需空间宽度及车道转弯时所需的宽裕值等要素构成[1]。匝道线形大多数以小半径曲线为主,为满足汽车在较小平曲线上行驶时后轮轨迹偏向曲线内侧的需要,平曲线内侧应增加相应路面、路基宽度,以确保圆曲线上行车的顺适。日本《道路构造令》[2]认为曲线部分应根据设计车辆和曲线半径,适当地进行加宽,其与美国关于加宽的计算理念差别不大,而日本《道路构造令》以设计车辆前端中点的轨迹半径为圆曲线半径。结合现在高速公路普遍的超载超速,交通车型增大,因加宽不足导致大型车撞击护栏、侧翻事故频发的交通现状,王慧[3]研究了环形匝道加宽方案、路面摩擦系数变化对行车安全的影响,提出了不同半径环形匝道的加宽值及加宽方案。Bauer等[4]发现出口匝道处车道较宽时对应的事故率较小,并使用所有匝道事故数据建立了匝道事故回归模型。慈玉生[5]从快速路匝道连接段通行能力与匝道设置进行了分析,针对现有的快速路匝道设置条件不合理的情况,提出了快速路车道的设置条件。《日本高速公路设计要领》[6]规定,当硬路肩宽度发生变化时,要得到较圆滑的过渡,其渐变率应小于1/30。高健强[7]从考虑左侧硬路肩过窄会增加驾驶人的心理紧张度和生理负担,导致驾驶人操作失误,影响行车安全的角度,考虑匝道行车道左侧安全余宽。王春红[8]从考虑超大、超长车辆在匝道上的行驶情况与在匝道上进行超车或错车时,一辆车停车,另一辆车能够安全通过这2种情况下,计算了匝道的加宽值。罗冬宇等[9]基于VISSIM仿真软件,对互通式立交环形匝道行车道宽度进行仿真研究,以实际的匝道工程为例,调整环形匝道的加宽值,以消除环形匝道的事故隐患。吴兵等[10]通过分析制约入口匝道通行能力的主要因素,根据高速道路匝道与干道结合部的交通流特性及我国交通的混合交通流特点,建立了高速道路匝道通行能力模型。李文权等[11]运用间隙接受理论分析了匝道车辆在高速公路合流区汇入主路的运行状态, 建立了高速公路上匝道合流区的通行能力模型。此外还有对于互通式立交之间的最小间距方面的一些研究[12-14]等,如李爱增等[15]在对互通立交组成要素进行分析的基础上,将互通立交间距分为加速车道长度、立交净距、减速车道长度3部分,得到了互通立交间距各组成部分的长度计算模型,进而得到互通立交最小间距计算模型。

综上所述,国内外在横断面及断面各组成部分宽度方面的研究多集中于匝道连接段及匝道设置,匝道横断面组成宽度的研究则相对较少。以往的研究对于不同交通量、匝道长度条件下的匝道宽度及断面组成有所涉及,但从实践来看仍存在不少问题,主要表现在:(1)单车道匝道圆曲线路段路面加宽所规定的通行条件不满足通行现状。(2)考虑匝道养护车辆停靠及养护人员作业安全较少。(3)匝道宽度应考虑超车之需规定与《道路交通安全法》[16]不统一,使匝道设计存在交通安全隐患。因此匝道宽度对行车安全的影响值得研究。本研究基于《公路路线设计规范》(JTG D20—2006)(以下简称06年版《路线规范》)[17]规定,结合现行路线规范相关规定,对已建单车道匝道宽度及考虑超车之需采用双车道匝道接单车道出入口的有关安全性问题展开调查研究,并提出改进方案,供同行设计时参考。

1 圆曲线路段单车道匝道宽度取值研究 1.1 既有高速公路互通式立交单车道匝道宽度存在的主要问题 1.1.1 不满足现行规范规定的要求根据现行《公路路线设计规范》(JTG D20—2017)[18](以下简称17年版《路线规范》规定),单车道匝道路基宽度为9.0 m,对向分隔式双车道匝道路基总宽度为16.5 m,其中车道宽度3.5 m,右侧硬路肩宽度3.0 m,左侧硬路肩宽度1.0 m(对向分离双车道路缘带宽度0.50 m),土路肩宽度0.75 m。《公路立体交叉设计细则》(JTG D21—2014)[19](以下简称《设计细则》)规定与现行17年版《路线规范》一致。但1994年版和2006年版《路线规范》单车道匝道路基宽度为8.5 m,对向分隔式双车道匝道路基总宽度为15.5 m,其中车道宽度3.5 m,右侧硬路肩宽度2.5 m,左侧硬路肩宽度1.0 m(对向分离双车道路缘带宽度0.50 m)。已建高速公路互通式立交单车道匝基本上都是执行1994年版或2006年版《路线规范》规定,所以单车道匝道宽度已不满足现行规范规定的要求。

1.1.2 没有考虑超长货车列车车型的通行根据现行17年版《路线规范》、《设计细则》中匝道路面加宽通行条件采用铰接列车,其车型标准是依据《道路车辆外轮廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB 1589—2004)[20]规定采用,该规定已修改。根据《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589—2016)(以下简称《车辆限值》)[21]规定,已增加中置轴车辆运输挂车及列车、中置轴货运挂车及列车、长头牵引铰接列车等车型,匝道路面加宽通行条件没有采用长度最长的货车列车车型,见表 1。

| 匝道横断面类型 | 通行条件 | |

| 一般通行条件 | 特殊通行条件 | |

| 单向单车道(Ⅰ型) | 当硬路肩停有载重汽车时,铰接列车能慢速通行 | 当硬路肩停有小客车时,铰接列车能慢速通行 |

| 对向分隔式双车道(Ⅳ型) | ||

1.1.3 超宽超长车辆剐蹭防撞护栏的交通事故越来越多

根据《车辆限值》)规定,允许上路的货车列车长度为22 m,而《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)(简称03年版《标准》)最长鞍式列车16 m,《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)(简称14年版《标准》)[22]最长铰接列车18.1 m。随着物流市场的迅速发展,越来越多符合现行《车辆限值》规定的超宽、超长半挂车辆在互通立交匝道上通行,由于匝道圆曲线半径较小,特别是环形匝道,因加宽不足,使超宽、超长的车辆在单车道上即使低速行驶,也易与防撞护栏发生碰擦、剐蹭、侧翻等事故,不仅增加了养护成本,而且引发重大交通事故。

1.1.4 规范对匝道养护停车或低速行驶对交通影响考虑较少随着近年来国家高速公路网建设步伐的加快,高速公路总里程不断增加,公路养护的需求与日俱增,对养护精细化的理念越来越重视。但规范对匝道养护期间对交通的影响缺少考虑。根据调查,在公路养护作业时,为了保证养护车辆停靠及工人作业安全,必须在匝道的一定长度范围内采取交通管制等措施,如设置隔离墩、限速标志牌等。在圆曲线半径较小的匝道路段,普遍存在由于匝道宽度不足,给养护人员及正常行驶的车辆带来安全风险,对匝道的通行能力产生了较大的影响。有些省从匝道养护角度考虑,将所有匝道宽度采用应考虑超车之需条件设置,包括环形匝道。

1.2 单车道匝道加宽取值的研究 1.2.1 匝道圆曲线路面加宽应考虑的通行条件匝道圆曲线路面加宽的通行条件,应在单车道匝道Ⅰ型基础上,根据不同的匝道圆曲线半径,充分考虑养护、救援时的通行需求及匝道两侧防撞护栏对侧向余宽的影响,并满足《车辆限值》中最长车型的通行要求,即货车列车车型,见表 2。

| 车辆类型 | 总长 | 总宽 | 总高 | 前悬 | 轴距 | 后悬 |

| 小客车 | 6 | 1.8 | 2 | 0.8 | 3.8 | 1.4 |

| 大型客车 | 13.7 | 2.55 | 4 | 2.6 | 6.5+1.5 | 3.1 |

| 铰接客车 | 18 | 2.55 | 4 | 1.7 | 5.8+6.7 | 3.8 |

| 载重汽车 | 12 | 2.55 | 4 | 1.5 | 6.5 | 4 |

| 铰接列车 | 18 | 2.55 | 4 | 1.5 | 3.3+11 | 2.3 |

| 货车列车 | 22.0 | 2.55 | 4 | 1.5 | 8.5+9.7 | 2.3 |

| 专用作业车 | 12 | 2.55 | 4 | 1.5 | 6.5 | 4 |

1.2.2 匝道圆曲线路面加宽取值的研究

(1) 在互通式立交单车道匝道的小半径圆曲线路段上,存在养护停车或养护车辆低速行驶时货车列车通行的可能,设计匝道路面宽度时,通行条件宜符合表 3的要求。

| 匝道横断面类型 | 通行条件 |

| 单向单车道(Ⅰ型) | 当利用匝道硬路肩在专用作业车低速行驶时,货车列车能正常通行 |

| 对向分隔式双车道(Ⅳ型) |

在上述通行条件下,低速采用车速V≤20 km/h,正常行驶采用V≥40 km/h。根据波良可夫公式计算,同向行车的横向安全距离D为:

|

(1) |

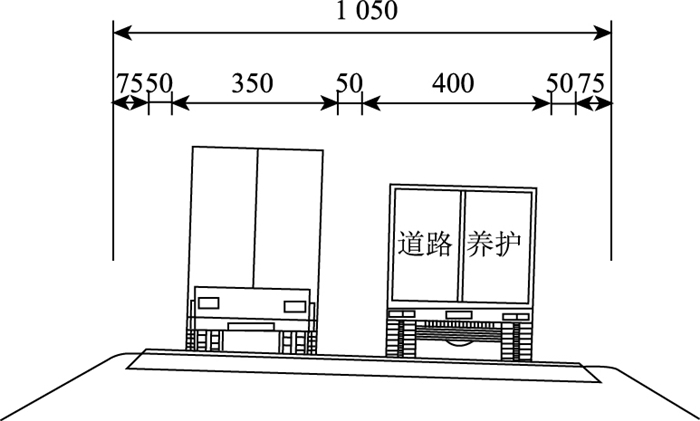

从而计算得出:货车列车正常通行时路面宽度为3.57 m,专用作业车在硬路肩低速行驶时路面宽度为3.44 m。根据计算结果,在该通行条件下,匝道路面宽度为0.75 m(土路肩)+0.50 m(路缘带)+3.57 m(货车列车行车道)+0.50 m(路缘带)+3.44 m(专用作业车行车道)+0.50 m(路缘带)+0.75 m(土路肩)=10.02 m,考虑匝道两侧受防撞护栏限制,货车容易剐蹭护栏,总宽度宜取10.50 m,采用与单向双车道匝道总宽度同宽,为将来提高通行能力留有余地。该宽度较2006年版《路线规范》宽2.0 m,较现行《路线规范》和《设计细则》中规定的单向单车道匝道标准宽度9.00 m宽1.5 m。单向单车道匝道养护期间匝道断面布置见图 1。

|

| 图 1 单向单车道匝道养护期间断面车辆布置(单位: cm) Fig. 1 Section vehicle layout of one-way single-lane ramp during maintenance (unit: cm) |

| |

(2) 当匝道硬路肩有车辆紧急停靠时,匝道路面宽度设计的通行条件应符合表 4规定。

| 匝道横断面类型 | 通行条件 | |

| 一般通行条件 | 特殊通行条件 | |

| 单向单车道(Ⅰ型) | 当硬路肩停有小客车时,货车列车能慢速通行 | 当硬路肩停有载重汽车时,货运列车能慢速通行 |

| 对向分隔式双车道(Ⅳ型) | ||

匝道圆曲线的路面加宽值应根据匝道类型、路面标准断面宽度、通行条件所需宽度和圆曲线半径等确定。当采用上述通行条件时,匝道圆曲线的路面加宽值如表 5所示,即在现行《路线规范》规定的基本宽度基础上的路面加宽值,较现行《路线规范》规定的加宽值约大0.50 m。

| 匝道圆曲线半径R/m | 路面加宽值/m | |

| 单向单车道(Ⅰ型) | 对向分隔式双车道(Ⅳ型) | |

| — | 25≤R < 26 | 3.50 |

| — | 26≤R < 28 | 3.25 |

| 25≤R < 26 | 28≤R < 30 | 3.00 |

| 26≤R < 28 | 30≤R < 33 | 2.75 |

| 28≤R < 30 | 33≤R < 36 | 2.50 |

| 30≤R < 33 | 36≤R < 40 | 2.25 |

| 33≤R < 36 | 40≤R < 44 | 2.00 |

| 36≤R < 40 | 44≤R < 50 | 1.75 |

| 40≤R < 44 | 50≤R < 57 | 1.50 |

| 44≤R < 50 | 57≤R < 67 | 1.25 |

| 50≤R < 57 | 67≤R < 81 | 1.00 |

| 57≤R < 67 | 81≤R < 102 | 0.75 |

| 67≤R < 81 | 102≤R < 139 | 0.50 |

| 81≤R < 102 | 139≤R < 215 | 0.25 |

| R≥102 | R≥215 | 0 |

1.3 单车道匝道横断面组成及宽度取值的研究 1.3.1 单车道匝道硬路肩过宽安全性分析

根据调查,为了满足公路养护需要,有些省采用较宽的硬路肩,有的项目硬路肩宽度采用4.0 m或4.5 m,比车道还宽,解决了匝道养护需求的问题。但由于路肩过宽,必然出现较多车辆在硬路肩上行驶,或成为超车道。硬路肩过宽,将会诱导车辆从左侧或右侧较宽的硬路肩上超车,超车过程需要加速,可能出现超速行驶,诱发交通事故的发生。为了避免有些车辆利用硬路肩作为行车道,硬路肩宽度不应大于3.0 m。

单车道匝道通行能力达1 200 pcu/h,基本能满足较大的交通需求。从有利于交通安全考虑,即使匝道交通量较大,只要不超过单车道匝道的通行能力,原则上匝道按单车道形式布置,避免给车辆提供在匝道上超车的条件。

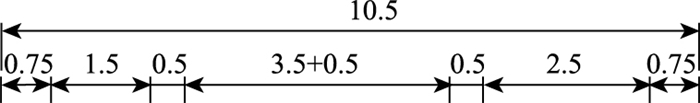

1.3.2 单车道匝道横断面组成及宽度值根据匝道圆曲线路面加宽研究,圆曲线半径大于50 m或60 m时,加宽值为1.0~1.25 m,加宽后匝道总宽度为10.0~10.25 m。从匝道养护考虑,匝道总宽度需要10.5 m。经综合分析,并考虑匝道总长度较短,单车道匝道可统一采用10.5 m的总宽度,对向分隔式双车道匝道可统一采用19.5 m的横断面,而不需再考虑路面加宽。单车道匝道横断面组成的布置及宽度值见图 2,车道宽度4.0 m已含圆曲线路面加宽值。

|

| 图 2 单车道匝道横断面组成及宽度值布置图(单位: cm) Fig. 2 Cross-section composition and width value layout of single-lane ramp(unit: cm) |

| |

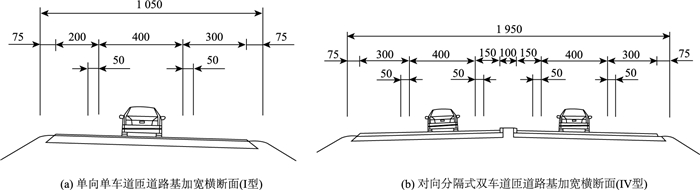

1.4 单车道匝道路面加宽不足路段分析

已建高速公路单车道匝道宽度,多数是按1994年版或2006年版《路线规范》规定的单车道匝道路基宽度为8.5 m和对向分隔式双车道匝道路基总宽度为15.5 m建成的。根据以上匝道通行条件及加宽取值的研究,圆曲线半径小于100 m的匝道存在总宽度不足的问题,如图 3所示,单喇叭型或苜蓿叶型互通式立交A,B,D,E 4个匝道圆曲线路段存在路面加宽不足的可能。圆曲线半径小于200 m时的对向双车道匝道也存在加宽不足,如单喇叭型C匝道。

|

| 图 3 互通匝道曲线加宽不足位置 Fig. 3 Locations of insufficient widening of interchange ramp curve |

| |

1.5 既有互通式立交单车道匝道路面加宽不足路段进行局部改建方案研究

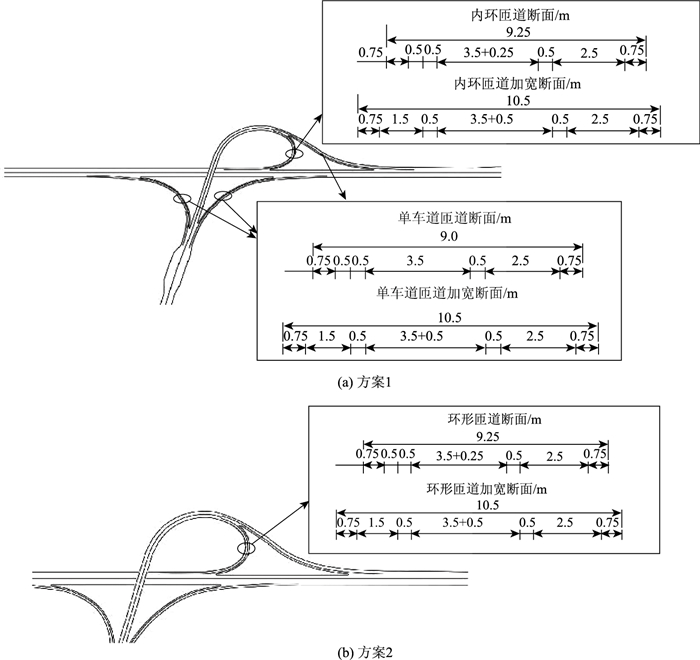

方案1:仅加宽4个单向单车道匝道宽度(见图 7),匝道宽度均采用10.5 m。横断面组成:左侧硬路肩由1.0 m加宽至2.0 m,行车道由3.5 m加宽至4.0 m,相当于路面加宽0.5 m。对向分隔式双车道匝道宽度维持(16.5 m)不变,对匝道上跨桥没有影响,解决了多数匝道圆曲线路段加宽不足问题。路基宽度断面组成如图 4(a)所示。

|

| 图 4 单喇叭互通匝道路面加宽不足改建方案(单位: m) Fig. 4 Reconstruction schemes for insufficient widening of single horn interchange ramp(unit: m) |

| |

方案2:仅环形匝道宽度加宽为10.5 m,新的横断面组成同方案1,其余匝道宽度不变。该方案仅解决了匝道加宽不足的最主要问题;路基宽度断面组成如图 4(b)所示。

1.6 新建互通式立交单车道匝道断面组成及宽度取值研究(1) 从匝道养护作业及超长货车通行考虑,单车道匝道总宽度统一采用10.5 m,横断面组成及宽度值见图 5,左侧硬路肩由1.0 m加宽至2.0 m,行车道宽度由3.5 m加宽至4.0 m,0.50 m为匝道路面加宽值。

|

| 图 5 单车道匝道路基宽度组成(单位: m) Fig. 5 Composition of subgrade width of single-lane ramp (unit: m) |

| |

(2) 对向分隔式双车道匝道宽度的横断面组成及宽度值,结合匝道的圆曲线半径大小考虑了3个方案。匝道圆曲线半径小于100 m时宜采用方案1,大于100 m时可采用方案2,大于200 m时可采用方案3。

方案1:对向分隔式双车道匝道宽度采用19.5 m,左侧增加1.0 m的硬路肩,行车道由3.5 m加宽至4.0 m;路基宽度断面组成见图 6(b)。方案2:对向分隔式双车道匝道宽度采用18.5 m,左侧增加1.0 m的硬路肩,行车道宽度仍为3.5 m;路基宽度断面组成见图 6(c)。方案3:对向分隔式双车道匝道宽度采用17.5 m,左侧增加0.5 m的硬路肩,行车道宽度仍为3.5 m;路基宽度断面组成见图 6(d)。

|

| 图 6 对向双车道匝道路基宽度组成(单位: m) Fig. 6 Composition of subgrade width of opposite two-lane ramp (unit: m) |

| |

2 双车道匝道接单出入口优化设计研究 2.1 已建双车道匝道接单出入口安全性分析 2.1.1 双车道匝道接单出入口设计的主要依据

(1) 基于应考虑超车之需的相关规定

2006年版《路线规范》[17]规定:交通量小于300 pcu/h,匝道长度不小于500 m时,或交通量不小于300 pcu/h,但小于1 200 pcu/h、匝道长度不小于300 m时,应考虑超车之需而采用双车道匝道,但此时采用单车道出入口。2017年版《路线规范》规定:交通量不小于100 pcu/h但小于1 200 pcu/h,匝道长度大于500 m时应考虑超车之需,即采用双车道匝道,但此时采用单车道出入口。2014年版《设计细则》规定与2017年版《路线规范》规定基本一致。

(2) 基于提高匝道通行能力的需要

《设计细则》条文说明:认为大型车速度慢影响匝道通行能力,即使交通量较小考虑超车条件是必要的。经济发达地区大交通量路段,基于提高匝道通行能力考虑采用双车道匝道,单车道出入口连接。

(3) 基于单车道匝道养护作业的需要

2006年版《路线规范》规定的单向双车道匝道的路基总宽度为10.5 m,满足单车道匝道养护作业所需要的宽度。所以,有些省份为了满足匝道养护作业的需要,互通式立交所有匝道统一采用单向双车道匝道替代单车道匝道,有些省份极端到服务区加减速车道及贯穿车道也采用双车道匝道。

2.1.2 双车道匝道接单车道出入口安全性分析(1) 已按超车之需建成的交通现状调查分析

通过对按超车之需规定建成通车的互通式立交匝道交通现状调查,匝道长度较长,平面半径较大时,车辆在匝道的各自车道上自由行驶,有利于提高车辆通行效率。但交通量较大时,在双车道匝道过渡到单车道匝道过程容易出现交通拥堵现象,即没有真正解决大交通量的交通问题。匝道较短时,往往平面半径也较小,这时车辆难以并行或超车,车辆在匝道一侧按正常顺序排队行驶,出现拥堵时有些车辆到超车道上,到合流口附近再插入。

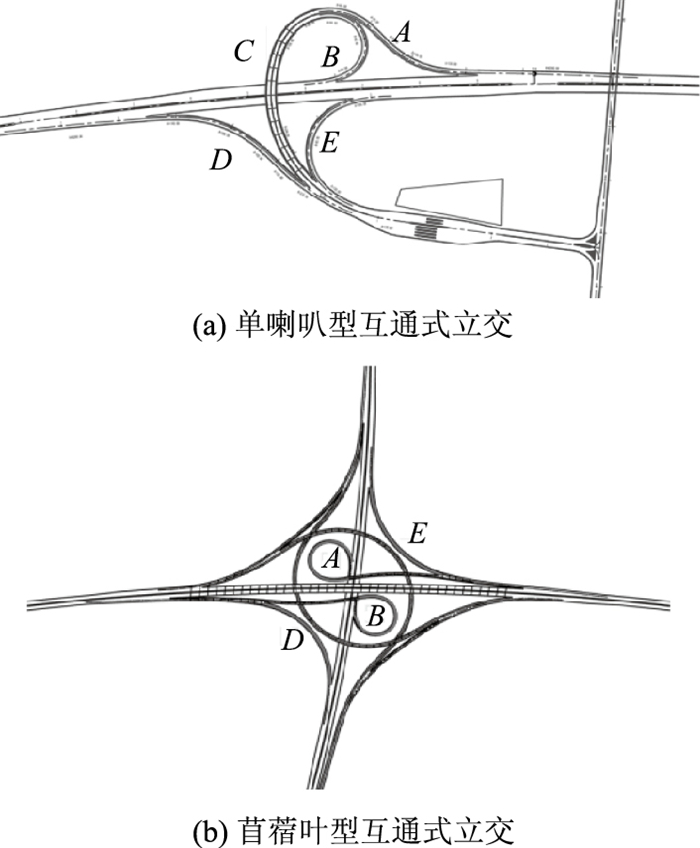

(2) 双车道匝道接单出入口安全性分析

根据超车之需对双车道匝道与单车道之间的过渡规定,单车道变为双车道行车安全风险较小。但在较短的距离再变为单车道,因匝道长度较短,超车往往难以完成,如果强行超车安全风险比较大。同时在双车道匝道过渡进入单车道过程,容易出现剐蹭、追尾等交通事故。

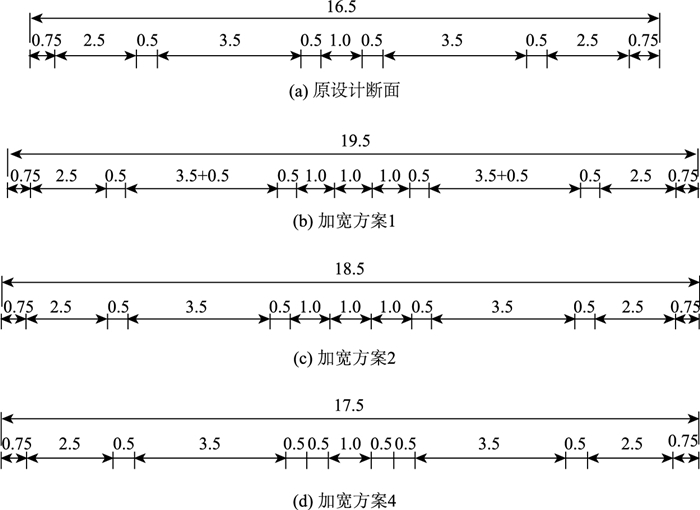

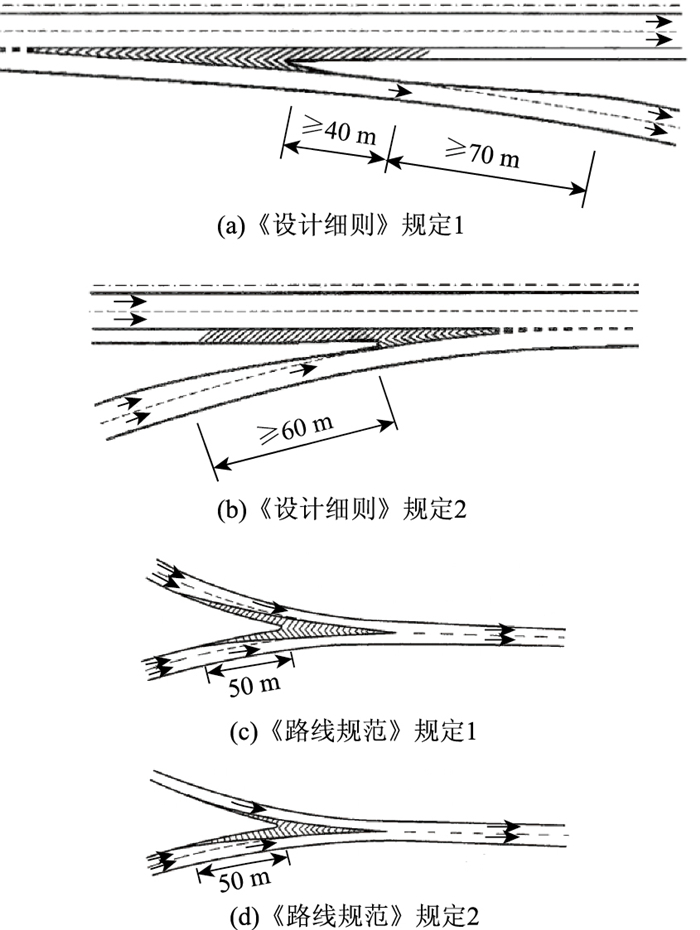

根据超车之需对双车道匝道与单车道之间的过渡规定,单车道变为双车道行车安全风险较小;但在较短的距离再变为单车道,因匝道长度较短,超车往往难以完成,如果强行超车安全风险比较大;同时在双车道匝道过渡进入单车道过程,见图 7(a)~(b),容易出现剐蹭、追尾等交通事故。《路线规范》[18]规定渐变段内的路面采用划并流标记,相对有利于交通安全,见图 7(c)~(d)。

|

| 图 7 双车道匝道接单车道出入口图 Fig. 7 Diagram of two-lane ramp connecting to single-lane entrance and exit |

| |

(3) 双车道匝道超车过程安全性分析

双车道匝道虽然提供了车辆各行其道的充分条件,但在各行其道时,容易出现在赶超另一车道的车辆时出现超速、并行或强行变道等情况。由于匝道长度较短,匝道曲线半径总体较小,匝道超高较大,且曲线路段视距不足,在匝道的弯道路段容易发生侧滑或侧翻,特别是阴雨天及冰冻积雪天气。

2.2 对匝道宽度取值应考虑超车之需规定的研究论证如果单车道匝道能满足交通需求,应尽量考虑采用单车道,匝道宽度取值应考虑超车之需的规定应慎重采用。本研究推荐的单车道匝道总宽度刚好与《路线规范》双车道匝道宽度相同,但并不支持通车初期就采用双车道匝道接单出入口的横断面设计方案。如果将来交通量确实比预测的大,单车道匝道通行能力难以满足交通需求,可在将来通过标线的重新设计改为双车道匝道,同时应改善单出入口连接路段安全性设计。

(1) 匝道多数为小半径的圆曲线,匝道应考虑超车之需,其规范用词不符合《道路交通安全法实施条例》第82条中关于“匝道不得超车”的规定。考虑匝道长度总体较短,原则上不应考虑超车条件。

(2) 左偏匝道正常行驶车道靠左侧,考虑超车之需的车道在右侧,根据《道路交通安全法实施条例》第47条规定:“后车应当在确认有充足的安全距离后,从前车的左侧超越,在与被超车辆拉开必要的安全距离后,开启右转向灯,驶回原车道”。显然与车辆必须从左侧超车的要求不符,存在较大安全风险。

(3) 调查表明,匝道长度较短时,往往匝道曲线半径也较小,超车视距不足,难以超车,车辆多偏于一侧按顺序行驶,造成匝道的桥梁、路面等工程长期处于偏压状态,对其使用寿命有较大不利影响。

(4) 互通式立交匝道长度一般为500~1 200 m,最长不超过2 km,按2 km计算,行驶速度为40 km/h时行驶时间为3 min,行驶速度为60 km/h时仅需2 min,考虑超车功能带来降低时间成本极低。

(5) 单车道匝道通行能力一般为1 000~1 200 pcu/h,环形匝道单车道通行能力为800~1 000 pcu/h。如果预测交通量较大,超过单车道匝道的通行能力,应按正常的双车道匝道规定设计。

(6) 在单车道通行能力能满足交通需求时,即使是枢纽互通或匝道长度较长,由于货车性能的提高,完全可以采用单车道匝道。

2.3 已建互通式立交双车道匝道接单车道出入口安全性优化设计建议(1) 已按超车之需规定建设的匝道,对不满足标准及规范规定的超车视距要求时,宜在养护大修期间通过修改标线改为单车道,提升交通安全性。

(2) 对半径较小的圆曲线匝道,应根据《道路交通安全法实施条例》对匝道设置严禁超速、超车标志。

(3) 匝道出入口连接宜改为直接与主线对接的方案,有利于提高通行能力和提升交通安全性。

(4) 增加300 m出口识别性预告标志牌,以便及时准确判别出口的具体位置,以利于行车安全。

3 结论互通式立交单车道匝道通行条件需进一步考虑2方面因素:一是随着经济及物流的飞速发展,越来越多符合《车辆限值》中大型车辆尺寸规定的超宽、超长半挂车辆在互通立交匝道上通行;二是设计时应考虑匝道养护车辆停靠与低速通行的需求。根据单车道匝道加宽通行条件的研究,结合匝道长度总体较短的特点,并从交通安全性与提高通行能力考虑,单车道匝道宽度建议统一取10.5 m,相应的对向双车道匝道总宽度可结合匝道圆曲线半径设置论证采用19.5,18.5,17.5 m的方案。对既有互通式立交单车道宽度不足路段是否需要加宽改建应结合项目交通特点确定,原则上仅对圆曲线路面加宽明显不足路段进行局部改建。

互通式立交匝道车道数应根据匝道的设计小时交通量确定,不建议再结合匝道长度考虑超车之需而增加车道数。只要单车道能满足交通需求,应尽量采用单车道匝道。确实需要采用双车道匝道时,应按双车道匝道出入口相关规定设计。既有双车道匝道接单车道出入口设计,可结合养护大修完善标志标线进行,减少单双车道过渡段交通拥堵现象,降低交通安全风险,必要时可考虑局部加宽改造变速车道的路基宽度。

| [1] |

American Association of State Freeway and Transportation Officials. A Policy on Geometric Design of Freeway and Street[S]. Washington, D.C. : AASHTO, 2011.

|

| [2] |

日本道路协会. 道路構造令の解説と運用[M]. 东京: 日本东京丸善株式出版社, 2004. Japan Road Association. Explanation and Application of Road Structure Order[M]. Tokyo: Maruzen Press Co., Ltd., 2004. |

| [3] |

王慧. 立交环形匝道线形参数组合应用及安全评价方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2017. WANG Hui. Study on Alignment Parameter Combined Application and Safety Evaluation of Interchange Loop Ramp[D]. Nanjing: Southeast University, 2017. |

| [4] |

BAUER K, HARWOOD D. Statistical Models of Accidents on Interchange Ramps and Speed-change Lanes, FHWA-RD-97-10[R]. Washington, D.C. : Federal Highway Administration, 1998.

|

| [5] |

慈玉生. 快速路匝道连接段通行能力与匝道设置研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2008. CI Yu-sheng. Ramp Junction Capacity and Ramp Setting on Urban Expressway[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2008. |

| [6] |

日本道路公团. 日本高速公路设计要领[M]. 西安: 陕西省旅游出版社, 1991. Japan Road Corporation. Essentials of Japanese Highway Design[M]. Xi'an: Shaanxi Tourism Publishing House, 1991. |

| [7] |

高健强. 客货分离高速公路互通式立交小客车专用匝道几何设计指标研究[D]. 西安: 长安大学, 2018. GAO Jian-qiang. Research on Geometrical Design Indicators of Passenger-only Interchange Ramps in Expressway with Separation of Passenger and Truck[D]. Xi'an: Chang'an University, 2018. |

| [8] |

王春红. 关于匝道加宽值计算方法的探讨[C]//华东公路发展研讨会. 合肥: 中国公路学会, 2012. WANG Chun-hong. Discussion on Calculation Method of Ramp Widening Value[C]//East China Highway Development Seminar. Hefei: China Highway Society, 2012. |

| [9] |

罗冬宇, 陈景雅, 王为义, 等. 基于VISSIM的互通立交环形匝道行车道宽度仿真研究[J]. 华东交通大学学报, 2017, 34(6): 33-37. LUO Dong-yu, CHEN Jing-ya, WANG Wei-yi, et al. Simulation Study on Lane Width of Interchange Ring Ramp Based on VISSIM[J]. Journal of East China Jiaotong University, 2017, 34(6): 33-37. |

| [10] |

吴兵, 杨佩昆. 高速公路入口匝道通行能力研究[J]. 同济大学学报, 1999, 27(4): 422-426. WU Bing, YANG Pei-kun. Research into Freeway On-ramp Capacity[J]. Journal of Tongji University, 1999, 27(4): 422-426. |

| [11] |

李文权, 王莉, 王炜. 高速公路上匝道合流区通行能力经验模型[J]. 交通运输工程学报, 2004, 4(2): 80-84. LI Wen-quan, WANG Li, WANG Wei. Empirical Highway Capacity Model of On-ramp Junction[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2004, 4(2): 80-84. |

| [12] |

韩皓, 谢天. 基于注意力Seq2Seq网络的高速公路交织区车辆变道轨迹预测[J]. 中国公路学报, 2020, 33(6): 106-118. HAN Hao, XIE Tian. Lane Change Trajectory Prediction of Vehicles in Highway Interweaving Area Using Seq2Seq-attention Network[J]. China Journal of Highway and Transport, 2020, 33(6): 106-118. |

| [13] |

潘兵宏, 余小龙. 高速公路主线同侧连续入口最小间距研究[J]. 公路, 2017, 62(6): 1-7. PAN Bing-hong, YU Xiao-long. Research on Minimum Distance of the Continuous Entrance on Highway Mainline at the Same Side[J]. Highway, 2017, 62(6): 1-7. |

| [14] |

吴江. 高速公路互通式立体交叉设计中的连续出口和入口间距设计[J]. 公路工程, 2018, 43(4): 242-247. WU Jiang. Design of Continuous Exit and Entrance Distance in Interchange Design of Interworking Freeway[J]. Highway Engineering, 2018, 43(4): 242-247. |

| [15] |

李爱增, 李文权, 王炜. 城市快速路互通立交最小间距[J]. 公路交通科技, 2008, 25(6): 104-110. LI ai-zeng, LI Wen-quan, WANG Wei. Minimum Interchange Spacing of Urban Expressway[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2008, 25(6): 104-110. |

| [16] |

王安, 魏建. 法律执行与道路交通事故: 对《道路交通安全法》实施效果的评价[J]. 浙江学刊, 2012(1): 130-137. WANG An, WEI Jian. Law Enforcement and Road Traffic Accidents: Evaluation of Implementation Effect of Road Traffic Safety Law[J]. Zhejiang Academic Journal, 2012(1): 130-137. |

| [17] |

JTG D20-2006, 公路路线设计规范[S]. JTG D20-2006, Design Specifications for Highway Alignment[S]. |

| [18] |

JTG D20-2017, 公路路线设计规范[S]. JTG D20-2017, Design Specifications for Highway Alignment[S]. |

| [19] |

JTG D21-2014, 公路立体交叉设计细则[S]. JTG/T D21-2014, Guidelines for Design of Highway Grade-separated Intersections[S]. |

| [20] |

GB 1589-2016, 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值[S]. GB 1589-2016, Limits of Dimensions, Axle Load and Masses for Motor Vehicles, Trailers and Combination Vehicles[S]. |

| [21] |

GB 1589-2004, 道路车辆外轮廓尺寸、轴荷及质量限值[S]. GB 1589-2004, Limits of Dimensions, Axle Load and Masses for Road Vehicles[S]. |

| [22] |

JTG B01-2014, 公路工程技术标准[S]. JTG B01-2014, Technical Standard of Highway Engineering[S]. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38