扩展功能

文章信息

- 吴明先, 周永涛, 李星, 潘兵宏, 李赞勇

- WU Ming-xian, ZHOU Yong-tao, LI Xing, PAN Bing-hong, LI Zan-yong

- 匝道横断面宽度及加宽位置研究

- Study on Ramp Cross-section Width and Widening Position

- 公路交通科技, 2021, 38(9): 114-122, 140

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(9): 114-122, 140

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.09.015

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-04-26

2. 长安大学 公路学院, 陕西 西安 710064

2. School of Highway, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China

随着高速公路里程规模的不断扩大、路网密集程度的逐步增加及全国各地汽车保有量的迅速攀升,互通式立体交叉(以下简称互通)的数量也不断增加,互通范围内的交通拥堵现象也越发突显。匝道作为互通交通转换连接通道,是供互通上、下相交道路转弯车辆行驶的连接道,其横断面设计制约着高速公路功能的发挥,各匝道横断面宽度的布置已经成为选型和设计时必须要考虑的重要因素。因此,匝道横断面宽度的设计备受关注,成为重要的研究内容之一。

国外匝道车道宽度的研究始于1940年,当时仅对合流中影响驾驶员行为的几个主要组成因素进行了分析,主要是间隙-接受/拒绝理论及其应用,如车辆延误与排队长度。美国AASHTO《公路与城市道路几何设计》认为圆曲线上车道宽度应由车辆在曲线上的轨迹过渡、车体所需空间宽度及车道转弯时所需的宽余值等要素构成[1]。加宽值由设计车辆在曲线上行驶时轮迹宽度、侧向净空、汽车前悬、后悬所需的加宽值、弯道额外宽余值、车道数、车道宽度决定。Baue等[2]发现出口匝道处车道较宽时对应的事故率较小,并使用所有匝道事故数据建立了匝道事故回归模型。国内对这方面的研究相对国外而言较少,慈玉生[3]分析了快速路匝道连接段的通行能力与匝道设置,利用车辆动力学理论、间隙接受理论建立了快速路车道宽度模型,给出了城市快速路主线不同设计车速下车道宽度的建议值。匝道硬路肩的核心功能是供故障车辆临时紧急停靠和提供侧向安全距离。《日本高速公路设计要领》规定[4],当硬路肩宽度发生变化时,圆滑过渡的渐变率应小于1/30。美国联邦公路局[5]研究表明双车道公路上硬路肩宽度一致时,交通事故数量随着交通量的增加而增加,随着硬路肩宽度增加而减少[6]。我国多车道高速公路未设置左侧硬路肩,缺乏设置左侧硬路肩的相关研究。高健强[7]从考虑左侧硬路肩过窄会增加驾驶人的心理紧张度和生理负担、影响行车安全的角度,并考虑匝道行车道左侧安全余宽,建立了小客车专用匝道左侧硬路肩的计算模型。王春红[8]考虑超大、超长车辆在匝道上的行驶情况与在匝道上进行超车或错车时,一辆车停车,另一辆车能够安全通过这2种情况,计算了匝道加宽值。罗冬宇等[9]基于VISSIM仿真软件,对互通环形匝道行车道宽度进行仿真研究,调整环形匝道加宽值,以消除环形匝道事故隐患。匝道线形大多数以小半径曲线为主,为满足汽车在较小平曲线上行驶时后轮轨迹偏向曲线内侧的需要,平曲线内侧应增加相应路面、路基宽度。日本《道路构造令》[10]认为曲线部分应根据设计车辆和曲线半径,适当地进行加宽,与美国加宽计算理念和计算方法类似。结合现在高速公路普遍的超载超速,交通车型增大,因加宽不足导致大型车撞击护栏、侧翻事故频发的交通现状,王慧[11]研究了环形匝道加宽方案、路面摩擦系数变化对行车安全的影响,提出了不同半径环形匝道的加宽值及加宽方案。

综上所述,国内外在匝道横断面及各组成部分宽度方面的研究多集中于匝道连接段及匝道设置,至于匝道横断面组成宽度的研究则相对较少。以往研究对于不同交通量、匝道长度条件下的匝道宽度及断面组成有所涉及,但从实践来看,仍存在不少问题,主要表现在:单车道匝道圆曲线路段路面加宽所规定的通行条件不满足通行现状,因此匝道宽度对行车安全的影响值得考究。

本研究首先在选定大、小型代表车型的基础上,根据斯特拉霍夫经验公式、波良可夫经验公式、波良可夫修正公式等计算出侧向余宽,提出匝道行车道宽度推荐值。继而考虑驾驶员心理负担,在考虑侧向余宽、车身宽度的基础上,建立左侧硬路肩宽度计算模型。依据匝道的左、右侧硬路肩的功能差异,分别建立对应计算模型,以此确定不同匝道功能下的硬路肩加宽值。最后基于车辆转向理论研究,对不同类型匝道的加宽位置和加宽值进行研究,提出总体宽度建议值。

1 匝道行车道宽度研究 1.1 设计车辆参数选择设计车辆是公路设计所采用的代表车型,其外廓尺寸、轴载质量和动力性能是确定匝道几何设计的主要依据。据统计,2017年1月至5月,我国高速公路总车流量为373 785万辆次,同比增长14.5%;高速公路客车流量292410万辆次,占比78.2%,同比增加13.6%[12]。国内学者研究发现,近年来我国2轴4胎、3轴6胎和4轴8胎货车比例在逐年减少,而铰接列车迅速增加,且已经成为我国中长途占比例最大、收益最高的车型。依照以上调研结果,可确定小客车和铰接列车分别作为匝道的代表车型[13]。参照《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)(以下简称《标准》)[14]中的代表车型车身尺寸的规定,本研究拟定了客、货车专用道路代表车型及外廓尺寸(表 1)。需要说明的是,本研究中拟定小客车的车身宽度为2.0 m,而《标准》中规定为1.8 m。通过相关调研结果显示[15],我国中大型轿车、SUV、MPV等车型的车身宽度已大于1.8 m且接近2 m,故本研究将代表车型中小客车的车身宽度修正为2 m。我国常见D+级超豪华车的轴距为3.1~3.8 m,仍不超过《标准》中轴距3.8 m的规定,故其余车身尺寸参数不变。另外,《标准》中大型客车的参数(总长、总宽、前悬、轴距)都大于载重汽车,因此将大型客车设置为大型车的代表车型。

| 代表车型 | 总长 | 总高 | 总宽 | 前悬 | 后悬 | 轴距 |

| 小客车 | 6 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 3.8 |

| 大型客车 | 13.7 | 4 | 2.55 | 2.6 | 3.1 | 6.5+1.5 |

1.2 匝道车道宽度研究

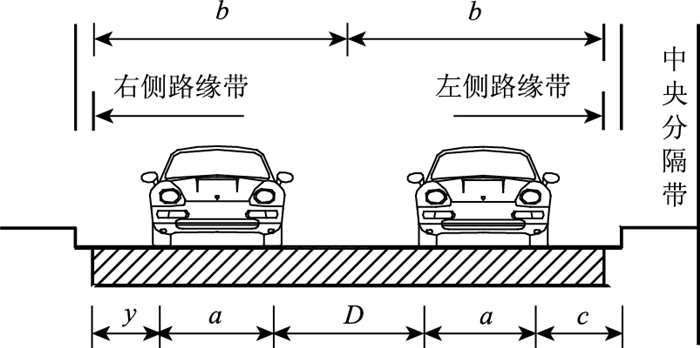

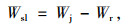

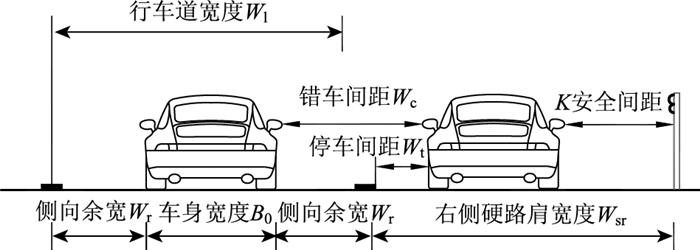

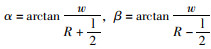

车道是供各种车辆纵向排列、安全顺适地行驶的公路带状部分。匝道车道宽度过窄增加驾驶人心理紧张度和生理负担,而车道过宽会误导驾驶人任意超车,增加交通事故的风险。因此,车道宽度的合理设置对保证车辆安全行驶起重要作用。车道宽度除去车辆宽度部分即为车道的侧向余宽。侧向余宽应该满足车辆正常行驶、超车的需求,但不宜过大。横断面宽度影响模型(图 1)中,使用数理统计方法回归得到各部分宽度的计算公式。其中斯特拉霍夫经验公式和波良可夫经验公式较为著名,其计算值被多国规范采纳。

|

| 图 1 横断面宽度影响模型 Fig. 1 Influence model of cross-section width |

| |

图 1中b为行车道宽度;y为车辆后轮外缘距路面边缘宽度;a为车身宽度;D为同向行车的横向安全距离;c为车轮外缘距路缘石距离。

(1) 斯特拉霍夫经验公式

|

(1) |

式中,A为车速接近于零时车辆最大允许间距,小客车取0.5 m,大货车取0.6 m;B为路面种类的系数,水泥混凝土和沥青混凝土路面取0.88;C交通组织影响系数,有专门车道C=0.9[16];V为车辆的行驶速度。

(2) 波良可夫经验公式

|

(2) |

由于该公式中的车型为大型车,而小客车车身宽度和驾驶人视点高度与大型车大不相同。所以波良可夫经验公式不适用于小客车专用匝道行车道宽的侧向余宽的计算,需要进行修正[17]。

(3) 波良可夫修正公式

元伟[18]通过采集城市道路相邻车道同向行驶的小客车间大量横向距离数据,对波良可夫模型进行了修正,见式(3)。城市道路以小客车为主,且行驶速度较低,与小客车专用匝道的交通环境相似,则基于城市道路观测数据的波良可夫修正公式具有一定的参考性。

|

(3) |

横断面宽度影响模型中,假设满足安全超车的行车道侧向余宽值Wr等于同向车辆间横向安全距离的一半,即:

|

(4) |

根据式(1)~(4)可计算得到不同设计速度对应小客车专用匝道行车道侧向余宽值(表 2)。

| 车型 | 匝道设计速度/(km·h-1) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

| 小客车 | 斯特拉霍夫经验公式计算值/m | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.65 |

| 波良可夫修正公式计算值/m | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | |

| 横向安全距离推荐值/m | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

| 车道侧向余宽值推荐值/m | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |

| 大型客车 | 斯特拉霍夫经验公式计算值/m | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.73 |

| 波良可夫经验公式计算值/m | 1.23 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.96 | |

| 横向安全距离推荐值/m | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | |

| 车道侧向余宽值推荐值/m | 0.63 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.5 |

单向单车道匝道仅有1条车道,不需要考虑同向车辆超车需求,其所需侧向余宽可以更窄一些。但考虑单向单车道横断面多用于出入口匝道路段,为保证匝道路容的美观和设计上的一致性,其行车道侧向余宽取值与单向双车道匝道行车道相同。根据横断面宽度影响模型,结合小客车和大型车标准车的车身宽度2 m及车道侧向余宽值(表 2),可得到基于2种标准车的匝道车道宽度值(表 3)。

| 车型 | 匝道设计速度/(km·h-1) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

| 小客车 | 车道宽度计算值/m | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

| 车道宽度推荐值/m | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |

| 货车 | 车道宽度计算值/m | 3.81 | 3.75 | 3.71 | 3.65 | 3.61 | 3.55 |

| 车道宽度推荐值/m | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |

由表 3结果所示,当设计速度不小于70 km/h时,小客车专用在匝道行驶的车道宽度最小需要3.25 m;当设计速度小于70 km/h时,车道宽度最少需要3.00 m;当设计速度大于70 km/h时,货车专用在匝道行驶的车道宽度应大于常规值3.85 m;当设计速度小于70 km/h时,货车专用匝道车道宽度最少需要3.75 m。

1.3 仿真验证为了验证匝道宽度的合理性,利用高仿真驾驶模拟试验平台展开试验研究。选取10名驾驶员,分别在3.00,3.25,3.75,3.85 m的匝道上以不同设计速度驾驶,并记录其驾驶过程中偏离匝道中线的距离,如果匝道宽度不够宽,则驾驶员有可能在过弯时冲出匝道路面宽度范围。试验中模拟道路场景为单一匝道路段,未来可考虑研究复杂场景下(存在线形组合、交通流)匝道宽度与驾驶行为的关系,匝道半径为在不同的设计速度下《公路路线设计规范》(JTG D20—2017)(以下简称《规范》)中所允许的最小半径。试验模拟平台使用日本Forum8公司开发的UC-win/Road控制软件。驾驶模拟器的有效性系统测试证明该模拟器的仿真度可满足研究需要。

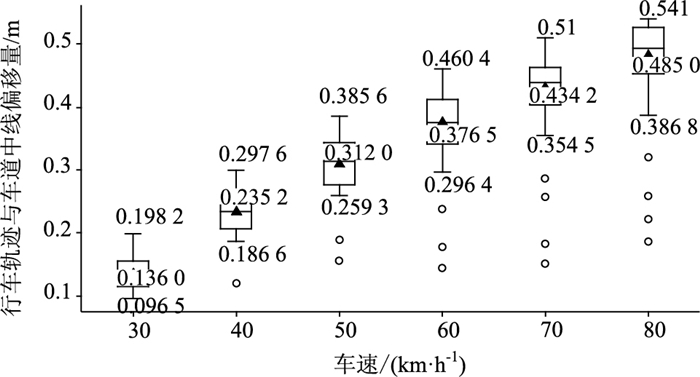

试验结果用箱型图(图 2、图 3)表示。当研究对象为小客车,匝道宽度为3.00 m时,允许范围内的最大行车轨迹与车道中线偏移量为0.50 m。当匝道宽度为3.25 m时,允许范围内的最大行车轨迹与车道中线偏移量为0.625 m。从图 2和表 4中可知,随着速度逐渐增大,行车轨迹与车道中线偏移量呈递增趋势,而且随着速度增大,增势逐渐变缓。试验结果中,偏移量的最大值均未超过允许范围内的最大偏移量,说明表 3中的结论合理。

|

| 图 2 小客车试验结果箱形图 Fig. 2 Box diagram of experimental result of passenger cars |

| |

|

| 图 3 大型车试验结果箱型图 Fig. 3 Box diagram of experimental result of large vehicles |

| |

| 速度/(km·h-1) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

| 偏移量均值 | 0.136 0 | 0.235 2 | 0.312 0 | 0.376 5 | 0.434 2 | 0.485 0 |

| 偏移量标准差 | 0.030 0 | 0.034 8 | 0.041 9 | 0.048 9 | 0.043 1 | 0.031 0 |

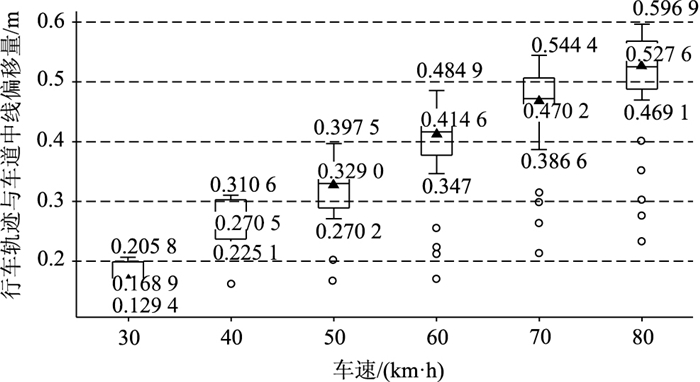

当研究对象为大型车,匝道宽度为3.75 m时,允许范围内的最大行车轨迹与车道中线偏移量为0.6 m。当匝道宽度为3.85 m时,允许范围内的最大行车轨迹与车道中线偏移量为0.65 m。从图 3和表 5中可知,随着速度逐渐增大,行车轨迹与车道中线偏移量呈递增的趋势,而且随着速度增大,增势逐渐变缓。试验结果中,偏移量的最大值均未超过允许范围内的最大偏移量,也说明表 3中的结论合理。

| 速度/(km·h-1) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

| 偏移量均值 | 0.168 9 | 0.270 5 | 0.329 0 | 0.414 6 | 0.470 2 | 0.527 6 |

| 偏移量标准差 | 0.029 4 | 0.033 7 | 0.042 3 | 0.045 3 | 0.046 7 | 0.045 3 |

2 匝道左侧和右侧硬路肩宽度研究 2.1 左侧硬路肩宽度值

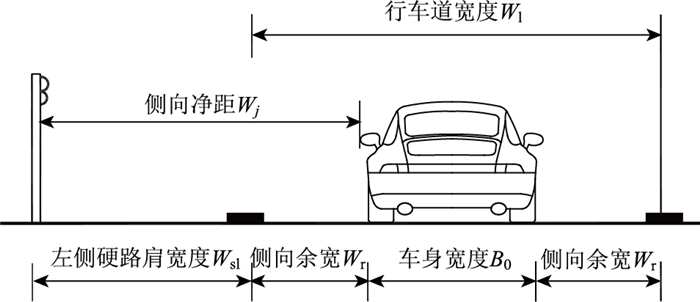

左侧硬路肩与右侧硬路肩区别在于左侧硬路肩不允许车辆临时停车,起诱导驾驶人视线和分担侧向安全宽度的作用,以利于车辆快速行驶[19]。根据车辆行驶特点,建立了匝道左侧硬路肩宽度计算模型(图 4)。

|

| 图 4 左侧硬路肩宽度计算模型示意图 Fig. 4 Schematic diagram of left hard shoulder width calculation model |

| |

如图 4所示,匝道左侧硬路肩宽度Wsl为:

|

(5) |

式中,Wj为匝道侧向安全净距;Wr为匝道行车道侧向余宽值。因匝道的行车道宽度取值较小,可认为车辆行驶在行车道中央,即车轮轨迹位置不横向偏移,所以匝道行车道侧向余宽值为:

|

(6) |

式中,Wl为匝道行车道宽度;B0车身宽度。

将表 3计算结果代入式(6),获得行车道侧向余宽的实际值(表 6)。

| 匝道设计速度/(km·h-1) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | |

| 小客车 | 车道宽度推荐值/m | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

| 侧向余宽实际值/m | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |

| 大型车 | 车道宽度推荐值/m | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |

| 侧向余宽实际值/m | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |

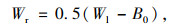

对于道路侧向净距的确定,可根据停车视距影响的侧向净距计算模型进行参考计算。如图 5(a)所示,在匝道圆曲线路段,因曲线内侧护栏对驾驶人的视线有遮挡作用,造成匝道圆曲线路段视距不良现象。先考虑通过增加硬路肩宽度来保证驾驶人停车视距的需求。一般驾驶人的视点轨迹并非与车道中心线重合,但是二者之间的差值远小于车道中心线圆曲线半径值,因此计算中认为二者重合。如图 5(b)所示,曲线路段车道中心至内侧护栏的最小横距简化计算模型可由式(8)描述。

|

| 图 5 曲线内侧车道视距计算示意图 Fig. 5 Schematic diagram of calculating visual distance of lane inside curve |

| |

图 5(b)中AA′为驾驶人视高,小客车取1.3 m,大型车取2.0 m,BB′为障碍物高取0.1 m,CC′为护栏高度取0.75 m(包括波纹板高度)。由几何关系可得:

|

(7) |

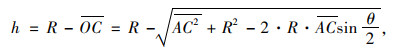

在△OAC中,已知AC,OA及∠OAB,由余弦定理可求出OC长度,从而得到为保证视距需要的车道中心至内侧障碍物的最小横距h:

|

(8) |

式中,R为内侧车道中心圆曲线半径;ST为停车视距。

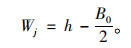

可认为车辆在行车道中央行驶,即不考虑车轮轨迹位置横向偏移,所以匝道侧向净距值为:

|

(9) |

由于小客车驾驶员视点位置比较低,因此作为最不利条件进行计算,由式(9)可计算出保证驾驶人停车视距需要的不同圆曲线半径对应的匝道侧向净距值,见表 7。

| 匝道设计速度/(km·h-1) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

| 圆曲线最小半径极限值/m | 215 | 160 | 115 | 85 | 50 | 25 |

| 停车视距/m | 130 | 110 | 85 | 65 | 50 | 35 |

| 最小横距/m | 9.68 | 9.29 | 7.71 | 6.09 | 6.08 | 5.83 |

| 侧向安全净距计算值/m | 8.68 | 8.29 | 6.71 | 5.09 | 5.08 | 4.83 |

表 7显示,保证驾驶人停车视距的侧向安全净距值较大,说明通过增加硬路肩宽度来改善匝道停车视距不良问题的方法不具有工程经济性,但可使用其他工程措施去保证匝道停车视距,如使用柔性缆索护栏、放缓曲线内侧边坡坡率(≥1∶4)不设置护栏、适当增加匝道曲线半径值等。根据表 2取值及式(5)计算实际侧向净距值,用式(7)~(8)可反算出无需考虑护栏对停车视距影响的圆曲线半径值,见表 8。

| 匝道设计速度/(km·h-1) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

| 停车视距/m | 130 | 110 | 85 | 65 | 50 | 35 |

| 侧向净距/m | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| 圆曲线半径计算值/m | 975.3 | 714.8 | 437.1 | 261.9 | 154.9 | 75.6 |

| 圆曲线半径推荐值/m | 975 | 715 | 435 | 260 | 155 | 75 |

根据式(5)和表 2,结合《标准》规定,同时考虑行车的安全性,当左侧硬路肩计算宽度大于0.5 m时,宽度推荐值取0.75 m;当左侧硬路肩计算宽度小于0.5 m时,宽度推荐值取0.5 m,计算结果见表 9。

| 匝道设计速度/(km·h-1) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

| 左侧硬路肩宽度推荐值/m | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

由表 9所示,当设计速度大于50 km/h时,匝道左侧硬路肩宽度需要0.75 m;当设计速度小于50 km/h时,匝道左侧硬路肩宽度需要0.5 m。

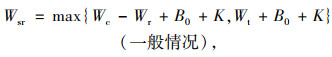

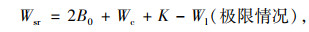

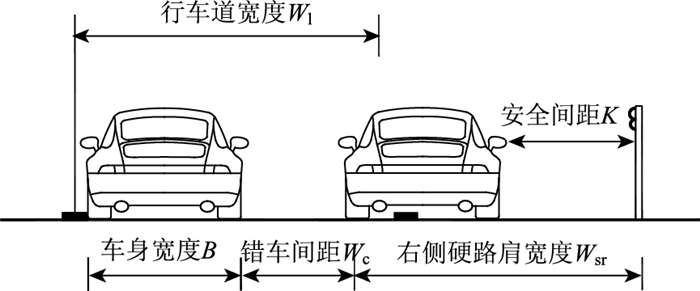

2.2 右侧硬路肩宽度值匝道右侧硬路肩可分为具有紧急停车功能和无紧急停车功能。无紧急停车功能的右侧硬路肩设置宽度与左侧硬路肩相同。具有紧急停车功能的硬路肩宽度除满足故障车辆停靠外,还必须与正常行驶车辆之间保持一定的安全错车间距。根据上述条件,建立满足右侧硬路肩紧急停车的宽度计算模型。

|

(10) |

|

(11) |

|

| 图 6 考虑停靠车辆的右侧硬路肩宽度一般值计算模型 Fig. 6 General calculation model of right hard shoulder width considering parking vehicles |

| |

|

| 图 7 考虑停靠车辆的右侧硬路肩宽度极限值计算模型 Fig. 7 Limit value calculation model of right hard shoulder width considering parking vehicles |

| |

式中, Wsr为匝道右侧硬路肩宽度值;Wc为匝道错车间距值;Wt停车间距,即车辆停止时距离标线的距离,借鉴我国规范[20]对路侧停车位尺寸的规定,停车间距可取0.25 m;K为停靠间隙,根据王佐[21]等研究当K=0.5 m时,可保证中等身材从车内顺利出来,驾驶人最小停靠间隙为0.50 m。

国内相关研究表明,安全错车间距取85%置信度时在0.50~0.65 m范围内波动,在0.58 m处累计频率曲线出现最大斜率,取0.58 m作为安全错车间距的建议值。利用式(10)~(11)计算取整可得到匝道右侧硬路肩宽度值,见表 10。

| 匝道设计速度/(km·h-1) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

| 右侧硬路肩宽度一般值/m | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |

| 右侧硬路肩宽度极限值/m | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |

由上述分析计算可确定具有紧急停车功能的匝道的右侧硬路肩宽度一般值为3.3 m,可供大型车较多的路段使用;极限值取2.5 m,可供小型车专用匝道使用;无紧急停车功能的右侧硬路肩宽度取与左侧硬路肩宽度值相同。右偏曲线护栏对驾驶人视线亦有遮蔽作用,通过增加右侧硬路肩宽度来改善匝道停车视距不良问题的方法不具有工程经济性,设计时须采取相应工程措施改善匝道停车视距问题。

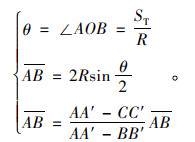

3 匝道加宽位置和加宽值研究由于车辆在圆曲线段行驶时占用的路面宽度较直线路段要宽,当按匝道标准横断面取用的路面宽度不能满足车辆通行需求时,圆曲线路面宽度应予以加宽。影响匝道加宽值的因素主要有圆曲线半径、交通组成、车辆的转弯性能、车身尺寸、匝道路面的通行条件等。本研究主要研究圆曲线半径对行车道加宽值的影响。

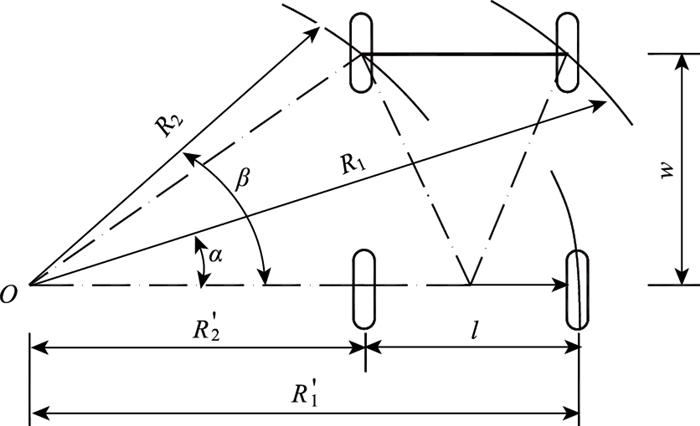

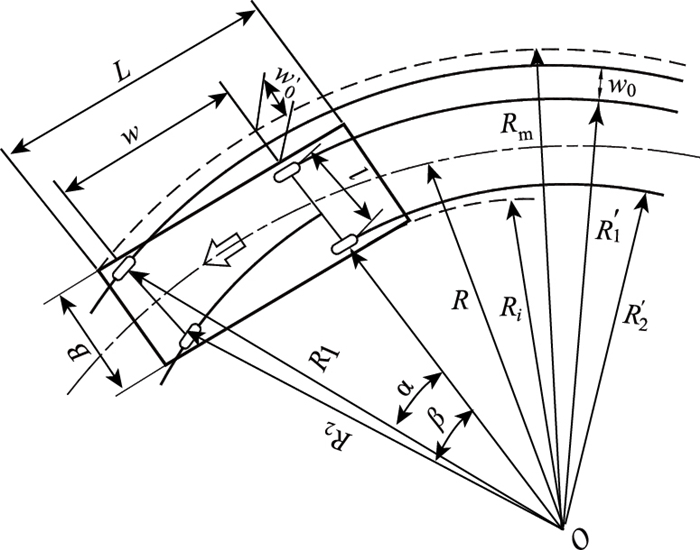

3.1 车辆转向理论研究 3.1.1 车辆转向和转动半径一般地车辆的后轮与后轴成直角安装,车辆在行驶中靠前轮来实现转向。车辆前轮的各轴中心线的延长线和后轴中心线的延长线交汇在车辆转动半径的圆心上,即前轮各轴将会以各自的不同的角度α和β转动。因此,车辆的转向架之间也不是相互平行的,形成一定的角度,这个方向的交点为O点(如图 8所示)。

|

| 图 8 车辆的转向与转动半径 Fig. 8 Turning radius and rotation radius of vehicle |

| |

图 8中l为车轮间距(假设前后轮间距相等),R为行车道中心半径,R1为前轴外侧轮的回转半径,R′1为后轴外侧轮的回转半径,w为轴距,R2为前轴内侧轮的回转半径,α为前轴外侧轮的转向角度,R′2为后轴内侧轮的回转半径,β为前轴内侧轮的转向角度。

R1,R′1,R2,R′2计算式分别为:

|

(12) |

式中,

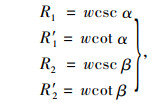

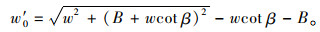

车辆在圆曲线部分行驶时,前轮与后轮的行驶轨迹不同(如图 9所示)。一般的车辆转向是靠前轮完成的,后轮跟随前轮行驶,前轮转向半径比后轮大。因此,在圆曲线段为了不使后轮脱离道路,应在直线段车轴的宽度基础上增加内外轮轨迹差值w0。

|

| 图 9 车轮及车体行驶轨迹 Fig. 9 Wheel and vehicle trajectory |

| |

图 9中B为车辆的宽度,L为车辆的长度,Rm为外侧圆曲线半径,Ri为内侧圆曲线半径,w′0为车体内移值。由图 9可知:

|

(13) |

式(13)是关于车轮内移值,但是对于道路的宽度必须考虑车体的轨迹,即曲线段车辆的幅度取B+w′0。所以有:

|

(14) |

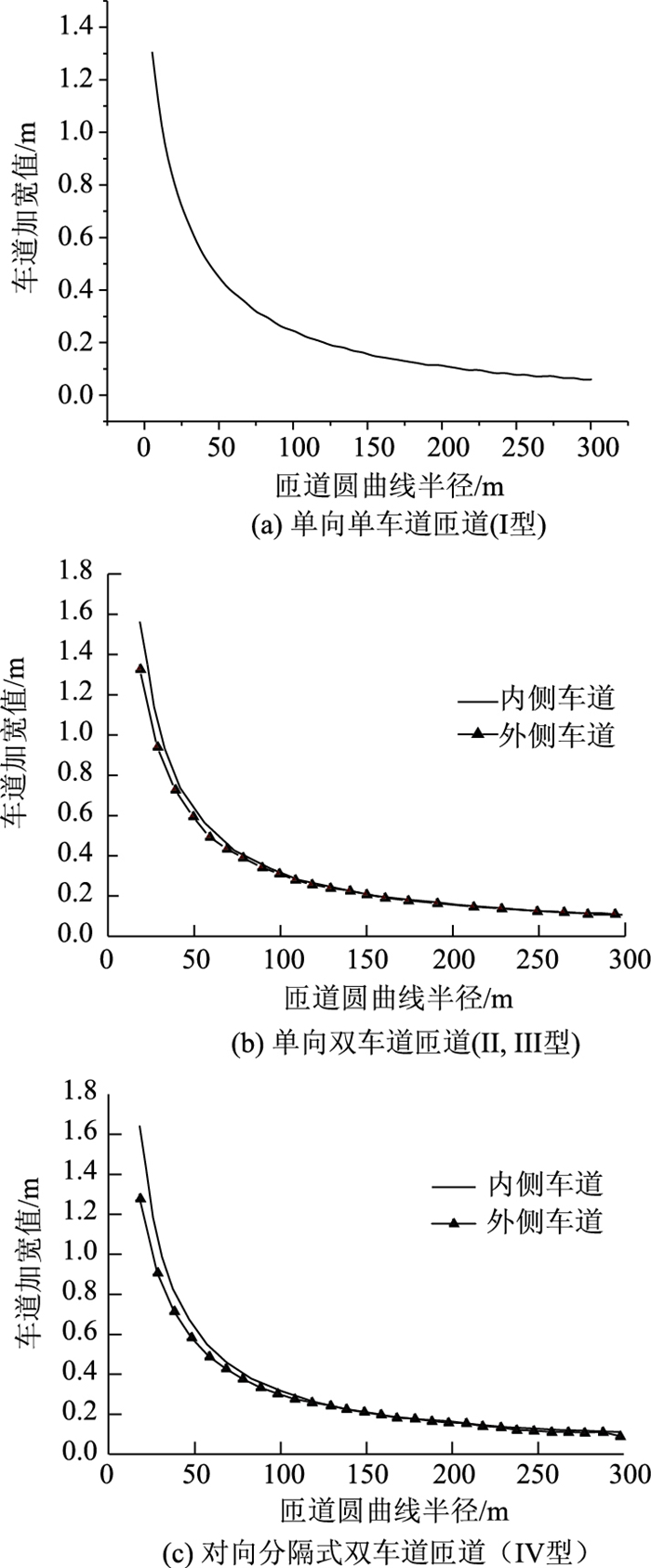

根据匝道的通行条件可知,匝道圆曲线路段需对各行车道分别进行加宽,匝道路面加宽值等于每个行车道加宽值之和。将大型车标准车车身尺寸代入式(14)可得到匝道行车道加宽值的计算公式:

|

(15) |

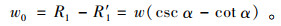

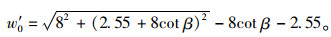

为计算方便,取B=l,根据式(15)可分别计算出单向单车道匝道(Ⅰ型)、单向双车道匝道(Ⅱ、Ⅲ型)、对向分隔式双车道匝道(Ⅳ型)圆曲线路段车道加宽值,如图 10及表 11所示。

|

| 图 10 圆曲线路段车道加宽值 Fig. 10 Lane widening values of ramp circular curve sections |

| |

| 行车道中心圆曲线半径 | 行车道加宽值/m | 行车道中心圆曲线半径 | 行车道加宽值/m |

| 25≤ R<30 | 1.2 | 50≤ R<60 | 0.6 |

| 30≤ R<35 | 1.0 | 60≤ R<75 | 0.5 |

| 35≤ R<40 | 0.9 | 75≤ R<100 | 0.4 |

| 40≤ R<45 | 0.8 | 100≤ R<150 | 0.3 |

| 45≤ R<50 | 0.7 | 150≤ R<300 | 0.2 |

| 注:圆曲线半径为行车道中心线半径。 | |||

图 10中,Ⅳ型匝道的圆曲线半径为中央分隔带中心线半径,其余为匝道外侧行车道中心线半径。通过计算,当圆曲线半径大于300 m时,所需要的宽度趋近于零,因此考虑不设加宽。车辆在圆曲线段行驶时后轮转弯半径小于前轮,车轮行驶轨迹向曲线内侧偏移,故匝道圆曲线上的行车道加宽应设置在靠近圆曲线内侧,对向分隔式匝道应在曲线内、外侧分别进行加宽,路面加宽后匝道路基也需相应加宽。

4 匝道总体断面宽度研究结合匝道行车道宽度和路肩宽度研究结果,综合考虑不同行驶速度下的车辆轨迹偏移,结合不同设计速度对应的不同半径圆曲线上的加宽推荐值,提出匝道总体断面宽度推荐值,如表 12所示。

| 匝道设计速度/(km·h-1) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |

| 小客车 | 7.30 | 7.50 | 7.45 | 7.20 | 7.40 | 8.00 |

| 货车 | 7.90 | 8.00 | 8.20 | 7.95 | 8.15 | 8.75 |

与《规范》对比可发现,小客车专用匝道的总体断面宽度大部分小于Ⅰ型单车道匝道,但Ⅰ型单车道匝道没有考虑加宽,因此在小客车较多时采用此断面可在保证行车安全的基础上节约用地;大型车专用匝道的总体断面宽度大于Ⅰ型单车道匝道,小于Ⅱ型双车道匝道,约等于Ⅰ型单车道匝道考虑加宽后的宽度,因此在保证行车安全的基础上大型车专用匝道并没有多占用地,兼具安全性和经济性。

5 结论(1) 当设计速度大于等于70 km/h时,小客车专用匝道的行车道宽度需要3.25 m;当设计速度小于70 km/h时,车道宽度需要3 m。当设计速度大于70 km/h时,大型车专用匝道的车道宽度应大于常规值3.85 m;当设计速度小于或等于70 km/h时,车道宽度需要3.75 m,具体匝道车道宽度见表 3。

(2) 当设计速度大于50 km/h时,匝道左侧硬路肩宽度需要0.75 m;当设计速度小于50 km/h时,匝道左侧硬路肩宽度需要0.5 m。具有紧急停车功能的匝道的右侧硬路肩宽度一般值为3.3 m,极限值取2.5 m。无紧急停车功能的左、右侧硬路肩宽度值相同。右偏曲线护栏会影响驾驶人视线,但增加右侧硬路肩宽度来改善匝道停车视距不良问题的方法不具有工程经济性,设计时须采取相应工程措施改善匝道停车视距问题。

(3) 当圆曲线半径大于300 m时,可不设加宽。匝道圆曲线上的车道加宽应设置在圆曲线内侧,对向分隔式匝道应在曲线内、外侧分别进行加宽,路面加宽后匝道路基也需相应加宽。

(4) 综合考虑匝道车道宽度和路肩宽度研究结果,提出匝道总体断面宽度推荐值。在小型车较多的路段采用本研究提出的总体断面宽度可节省用地,在大型车较多的路段也不会过多占用土地。

| [1] |

AASHTO. A Policy on Geometric Design of Freeway and Street[S]. Washington, D.C.: AASHTO, 2011.

|

| [2] |

BAUER K, HARWOOD D. Statistical Models of Accidents on Interchange Ramps and Speed-change Lanes, FHWA-RD-97-10[R]. Washington, D.C.: Federal Highway Administration, 1998.

|

| [3] |

慈玉生. 快速路匝道连接段通行能力与匝道设置研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2008. CI Yu-sheng. On-off Ramp Junction Capacity and Ramp Setting on Urban Expressway[D]. Harbin: Harbin Industrial University, 2008. |

| [4] |

日本道路公团. 日本高速公路设计要领[M]. 西安: 陕西省旅游出版社, 1991. Japan Highway Public Corporation. Essentials of Expressway Design in Japan[M]. Xi'an: Shaanxi Tourism Press, 1991. |

| [5] |

FHWA. Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD)[S]. Washington, D.C.: FHWA, 2003.

|

| [6] |

FHWA. Prediction of the Expected Safety Performance of Rural Two-lane Highways[R]. Washington, D.C.: FHWA, 2000.

|

| [7] |

高健强. 客货分离高速公路互通式立交小客车专用匝道几何设计指标研究[D]. 西安: 长安大学, 2018. GAO Jian-qiang. Research on Geometrical Design Indicators of Passenger-only Interchange Ramps in Expressway with Separation of Passenger and Truck[D]. Xi'an: Chang'an University, 2018. |

| [8] |

王春红. 关于匝道加宽值计算方法的探讨[C]//华东公路发展研讨会. 贵阳: 中国公路学会, 2012. WANG Chun-hong. Discussion on Calculation Method of Ramp Widening Value[C]//East China Highway Development Seminar. Guiyang: China Highway and Transportation Society, 2012. |

| [9] |

罗冬宇, 陈景雅, 王为义, 等. 基于VISSIM的互通立交环形匝道行车道宽度仿真研究[J]. 华东交通大学学报, 2017, 34(6): 33-37. LUO Dong-yu, CHEN Jing-ya, WANG Wei-yi, et al. Simulation Study on Lane Width of Interchange Ring Ramp Based on VISSIM[J]. Journal of East China Jiaotong University, 2017, 34(6): 33-37. |

| [10] |

日本道路協会. 道路构造令的解说与运用[M]. 东京: 日本東京丸善株式出版社, 2004. Japan Road Association. Explanation and Operation of Road Structure Ordinance[M]. Tokyo: Maruzen Press Co., Ltd., 2004. |

| [11] |

王慧. 立交环形匝道线形参数组合应用及安全评价方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2017. WANG Hui. A Study on Alignment Parameter Applicationn and Safety Evaluation of Interchange Loop Ramp[D]. Nanjing: Southeast University, 2017. |

| [12] |

交通运输部综合规划司. 2017年交通运输行业发展统计公报[EB/OL]. (2018-03-30)[2020-12-13]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/30/content_5278569.htm. Department of Comprehensive Planning of MOT. Statistical Bulletin on Development of Transportation Industry in 2017[EB/OL]. (2018-03-30)[2020-12-13]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/30/content_5278569.htm. |

| [13] |

郭腾峰, 张志伟, 刘冰, 等. 适应6轴铰接列车动力性的高速公路最大纵坡坡度和坡长[J]. 交通运输工程学报, 2018, 18(3): 38-47. GUO Teng-feng, ZHANG Zhi-wei, LIU Bing, et al. Maximum Grade and Length of Longitudinal Slope Adapted to Dynamic Performance of Six-axis Articulated Vehicle[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2018, 18(3): 38-47. |

| [14] |

JTG B01-2014, 公路工程技术标准[S]. JTG B01-2014, Technical Standard of Highway Engineering[S]. |

| [15] |

马捷, 李津, 程琳. 客货分离道路系统的车辆分类标准和评价方法[J]. 深圳大学学报: 理工版, 2015, 32(5): 524-531. MA Jie, LI Jin, CHENG Lin. Vehicle Classification and Evaluation Method of Separating Trucks from Passenger Vehicles[J]. Journal of Shenzhen University Science and Engineering, 2015, 32(5): 524-531. |

| [16] |

王冠森. 混合交通条件下非机动车左转交通组织优化方法研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2018. WANG Guan-sen. Research on Optimization Method of Left-turn Non-motor Vehicles Traffic Organization under Mixed Traffic Conditions[D]. Nanjing: Nanjing Forestry University, 2018. |

| [17] |

张翔, 杨海强. 城市道路宽度对交通安全影响分析[J]. 现代商贸工业, 2016, 37(20): 175-175. ZHANG Xiang, YANG Hai-qiang. Analysis of Influence of Urban Road Width on Traffic Safety[J]. Modern Trade Industry, 2016, 37(20): 175-175. |

| [18] |

元伟. 城市道路机动车道宽度研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2005. YUAN Wei. Study on Width of Motor Vehicle Lane in Urban Road[D]. Harbin: Harbin Industrial University, 2005. |

| [19] |

曾志刚. 高速公路硬路肩的功能与宽度值研究[D]. 西安: 长安大学, 2012. ZENG Zhi-gang. Study on Function and Width Values of Expressway Hard Shoulder[D]. Xi'an: Chang'an University, 2012. |

| [20] |

JTG D20-2017, 公路路线设计规范[S]. JTG D20-2017, Design Specifications for Highway Alignment[S]. |

| [21] |

王佐, 潘兵宏, 曾志刚, 等. 基于紧急停车功能的高速公路右侧硬路肩宽度研究[J]. 中外公路, 2013, 33(3): 311-315. WANG Zuo, PAN Bing-hong, ZENG Zhi-gang, et al. Research on Width of Hard Shoulder on Right Side of Expressway Based on Emergency Stop Function[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2013, 33(3): 311-315. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38