扩展功能

文章信息

- 林宣财, 张旭丰, 王佐, 吴善根, 李涛

- LIN Xuan-cai, ZHANG Xu-feng, WANG Zuo, WU Shan-gen, LI Tao

- 基于交通事故多发位置的区间平均纵坡控制指标研究

- Study on Control Indicator of Interval Average Longitudinal Slope Based on Location of Traffic Accidents

- 公路交通科技, 2021, 38(9): 105-113

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(9): 105-113

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.09.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-04-26

近40 a我国高速公路建设成就令世界瞩目,到2012年,我国高速公路通车总里程达到9.62×104 km,超过美国的9.2×104 km,居世界第一。到2019年底,通车总里程为14.96×104 km,形成了完善的全国高速公路网。但山区高速公路由于受到地形、工程造价限制,纵断面常会采用连续下坡进行设计。根据调查,连续长大纵坡路段交通事故率明显高于一般路段,《公路路线设计规范》(JTG D20—2017)(以下简称《路线规范》[1])指出,我国目前货运主导型车辆仍为6轴铰接列车,其功重比为5.2 kW/t,美国AASHTO[2]规范给出的货运主导车型功重比8.3 kW/t,相比明显偏低,也不符合以往研究中给定货车主导车型和功重比[3-4],显然这是连续长大纵坡路段交通事故多发的主要致因,但平均纵坡与交通事故也必然存在相关性。

国内外对连续下坡交通安全性问题开展了较多研究,主要有针对连续下坡路段的交通事故进行统计分析[5-7],建立相关的制动毂温度模型[8-10],并相应地提出改善措施,如避险车道[11-12]、交通管理[13-14]等。澳大利亚的Austroads[15]对货车驾驶员进行问卷调查并查阅文献,研究了连续下坡路段货车失控的严重事故,给出了刹车升温模型、辅助制动系统的原理与驾驶员培训内容,以确保货车驾驶员与其他道路使用者的安全。法国研究人员[16]认为,在长大下坡中设置缓坡,将造成行车速度回升,使得长大下坡更加危险。王博[17]分析货车在纵坡路段的运行特性,从理论上确定了主导车型加速上坡和减速冲坡的换挡速度,提出平均纵坡指标。曹杰[18]利用经验公式计算出不同海拔高度不限坡长的临界坡度值,并从无辅助制动和发动机制动2种情况分析计算相应的缓坡坡长值。潘兵宏[19]收集了大量相关资料和文献,通过路段试验、场地试验和理论分析,提出了山区高速公路平均纵坡和坡长限制的指标值。廖军洪[20]用运营安全风险因子分析连续长大下坡路段不利安全因素,基于驾驶感受、车辆操作行为特征与线形指标关系,建立长大下坡路段平纵线形指标与驾驶负荷定量关系模型,优化了连续长大下坡路段纵断面指标。

在2017年版《路线规范》颁布前,我国规范对高速公路连续长大纵坡路段平均纵坡没有规定。由于我国山区占比大,为克服高差,山区高速公路采用陡缓陡拉坡现象较为普遍,出现较多连续长大纵坡路段。2017年版《路线规范》对高速公路、一级公路连续长大陡坡路段的平均纵坡与连续坡长进行了规定,其中平均纵坡3.5%的连续坡长为9.3 km,平均纵坡3%的连续坡长为14.8 km,这些规定较严,但平均纵坡≥4%的连续坡长值规定相对较松。如果连续长大纵坡路段较长,即使全路段平均纵坡小于2.5%,在纵断面设计时中间任意区间容易出现平均纵坡≥4%,连续坡长≥3 km的陡坡路段,并可能成为交通事故多发区域。陡坡路段平均纵坡越大,连续坡长越长,交通安全风险越大。本研究通过对已建高速公路平均纵坡控制情况和连续长大纵坡路段交通事故多发区域区间平均纵坡的调查分析,提出高速公路连续长大纵坡路段中相对高差小于300 m的任意区间平均纵坡控制指标,为连续长大纵坡路段安全性优化设计提供参考依据。

1 高速公路平均纵坡控制指标相关规定合理性分析山区高速公路连续长大纵坡路段交通事故多发的诱因非常复杂,所以一直到2017年版《路线规范》对连续长大纵坡路段平均纵坡指标才有明确的规定。早期在《公路路线设计细则》(2009年总校稿)(以下简称《设计细则》)配套课题“山区高速公路平均纵坡研究”已有一些研究结论。该课题研究期间正是我国高速公路连续长大纵坡路段重大交通事故的高发期,所以平均纵坡指标取值偏于保守。课题研究从对山区高速公路连续长大纵坡交通事故特点、主要诱因进行调查分析,建立制动器外部温升预测模型,提出有无发动机辅助制动方式下平均纵坡与连续坡长的关系。相关结论为:相对高差大于300 m时平均纵坡宜控制在2.5%,区间相对高差小于300 m时对任意连续坡长的平均纵坡提出指标控制要求,见表 1,即组成平均纵坡双控指标。

| 分类 | 平均纵坡/% | ||||||

| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |

| 推荐值/km | 15 | 7.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |

| 一般值/km | 15 | 9.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |

| 极限值/km | — | 12.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |

相对高差大于300 m时,平均纵坡相差0.1%~0.3%,对路线里程及工程造价的影响都很大,特别是相对高差大于500 m时。但平均纵坡相差0.1%~0.3%对交通安全的影响有多大,至今仍缺少确定的结论,所以平均纵坡宜控制2.5%的掌握有较大争议。区间相对高差小于300 m时,对任意区间不同平均纵坡度的连续坡长提出要求,是基于当时连续长大纵坡重大交通事故多发的现状考虑,当时调查发现,平均纵坡3%连续坡长大于4 km,或平均纵坡4%连续坡长大于3 km,交通事故率开始明显增加,目前调查结论还是如此,所以纵坡设计应接近于平均纵坡,有利于交通安全,所以提出表 1的规定。该表对2%和2.5%的平均纵坡也限制连续坡长,较多专家认为没有必要;对3.0%和3.5%的平均纵坡所限制的连续坡长认为明显偏短。由于种种原因,《设计细则》没有出版,所以2017年版《路线规范》颁布之前,山区高速公路连续长大纵坡设计基本上仅参考《设计细则》中相对高差大于300 m时平均纵坡宜控制在2.5%的规定掌握。

2017年版《路线规范》规定了对高速公路、一级公路连续长、陡下坡路段的平均坡度与连续坡长,详见表 2。《路线规范》中平均纵坡小于2.5%的连续坡长不限,与《设计细则》中相对高差大于300 m时平均纵坡宜控制在2.5%的的规定相一致。《路线规范》中其他各级平均纵坡度对应的连续坡长是基于相对高差小于500 m的研究结果,所以相对高差小于300 m时的相关规定要求较松,执行规范时较容易满足要求,但造成拉坡随意性仍然较大。

| 平均纵坡/% | <2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |

| 连续坡长/km | 不限 | 20.0 | 14.8 | 9.3 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 3.3 |

| 相对高差/m | 不限 | 500 | 450 | 330 | 270 | 240 | 220 | 210 | 200 |

2 已建高速公路平均纵坡控制依据及现状调查分析 2.1 2008年以前建成通车的高速公路项目平均纵坡控制

1988年首条高速公路正式通车,到2008年底建成6.03×104 km,我国总里程3.5×104 km的“五纵七横”国道主干线已基本贯通。其中在1998年前约10 a建成通车的高速公路里程仅8 733 km。1998年至2008年的第2个10 a,年均通车里程5 157 km,是我国高速公路建设飞速发展时期,使我国“五纵七横”高速公路国道主骨架网比原规划提前13 a完成。也正是此期间,高速公路从东部迅速发展到西部,从平原、丘陵地带快速进入山区。山区地形地质条件复杂,高速公路建设延伸进入山区后,因地形起伏大,必然需要采用规范规定的最大纵坡值及最大限制坡长拉坡。此时期建成通车的高速公路主要设计依据是1997年和2003年版《公路工程技术标准》(以下简称《标准》)、1994年版《公路路线设计规范》、1995年版《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(以下简称《编制办法》)。那时的标准和规范仅规定“二级、三级、四级公路越岭路线连续上坡(或下坡)路段,相对高差为200~500 m时平均纵坡不应大于5.5%;相对高差大于500 m时平均纵坡不应大于5%,且任意连续3 km路段的平均纵坡不应大于5.5%”。由于我国山地、高原和丘陵占陆地面积约69%,盆地和平原仅占陆地面积31%,在缺乏规范相关规定的情况下,高速公路出现大量的连续长大纵坡段落。尽管2000年前后对北京八达岭高速公路交通事故多发与刹车失灵频发现象展开了研究,但在执行1994年版《路线规范》过程中,设计者对连续长大纵坡缺乏完整的概念,为了克服高差和降低工程造价,仍然采用最大纵坡+短缓坡段连续拉坡;最大纵坡为5%时,任意连续3 km平均纵坡较容易超过4.25%,任意连续5 km以上平均纵坡在3.5%左右的情况较多,但任意连续10 km平均纵坡超过4.0%的较少。表 3仅统计了一些较为代表性的项目,全国类似项目非常多。

| 高速公路段落名称 | 连续长大纵坡路段桩号 | 长度/m | 设计高差/m | 平均纵坡/% |

| 新原高速 | K97+000~K108+000 | 11 000 | 376.28 | 3.42 |

| K113+120~K125+980 | 12 860 | 396.03 | 3.08 | |

| 晋焦高速 | K30+350~K36+610 | 6 260 | 226.23 | 3.614 |

| 蓝田至商州 | K39+440~K44+220 | 4 780 | 160.14 | 3.35 |

| K59+020~K66+180 | 7 160 | 194.31 | 2.71 | |

| 京昆高速 | K76+500~K33+000 | 43 500 | 1 109.25 | 2.55 |

| 其中K58+600~K49+080 | 9 520 | 362.71 | 3.81 | |

| 原八达岭高速 | K10+400~K5+630 | 4 770 | 203.7 | 4.27 |

| 泉三高速 | K81+400~K91+180 | 9 780 | 306.6 | 3.13 |

| 梅邵高速 | K110+120~K119+920 | 9 800 | 273.42 | 2.79 |

| 玉元高速 | K130~K140 | 10 000 | 417 | 4.17 |

| K150+980~K161 | 10 020 | 340.83 | 3.40 | |

| K167+620~K176+220 | 8 600 | 268.83 | 3.13 | |

| K190~K201 | 11 000 | 413 | 3.82 |

2.2 2008年以后建成通车的高速公路项目平均纵坡控制

2008年至2019年新增总里程8.93×104 km,年均通车里程8 118 km,是我国高速公路建设跨越式发展时期。此时期建成通车的高速公路主要设计依据是2003年版《标准》、2006年版《路线规范》、2007年版《编制办法》。尽管当时在修订标准与规范时已对连续长大纵坡路段开展了较多的研究,但研究结果难以支撑在标准与规范层面提出较为明确的设计指标或具体规定。2007年版《编制办法》在公路总体设计图表示例中提出要统计连续长大纵坡路段的平均纵坡度,以供路线方案综合比选时参考。由于相对高差大于300 m时,平均纵坡对山区高速公路工程规模影响非常大,我国山区占比大,云贵川等西部省山区占比超过80%,相对高差大于300 m情况非常多。为了合理控制工程造价,各省对平均纵坡的掌握非常慎重。2008年之后,虽然全国交通事故发生总数及伤亡人数均趋于平稳,但高速公路因刹车失灵发生重大交通事故的现象仍然持续发生,迫使一些省参照《设计细则》规定执行,即平均纵坡控制在2.5%左右,有些省控制在3%以内,极少数省没有进行控制或通过论证后平均纵坡仍然采用大于3%的连续长大纵坡。

根据《路线规范》对最大纵坡、坡长限制的规定,如果采用极限指标拉坡,如设计速度为80 km/h时,采用最大纵坡4%及最小缓坡长度时最大平均纵坡达3.82%,最大纵坡为5%时最大平均纵坡达4.55%,最大纵坡为6%时最大平均纵坡达5.14%。显然,现行《路线规范》中平均纵坡2.5%时连续坡长不限、平均纵坡3.0%时连续坡长14.8 km与平均纵坡3.5%时连续坡长9.3 km的规定,对长大纵坡路段中相对高差小于300 m的任意区间平均纵坡没有控制。已建高速公路连续长大纵坡路段平均纵坡控制指标的现状调查分析表明,拉坡随意性仍然较大,连续长大纵坡路段局部区间较容易出现平均纵坡大于4%、连续坡长大于3.0 km的陡坡段落,可能成为交通事故多发位置。区间平均纵坡越大,连续坡长越长,交通事故多发的安全风险也越大。

2.3 高速公路连续长大纵坡路段交通现状调查分析(1) 根据调研,既有高速公路不同的连续长大纵坡路段交通事故率差异较大。平均纵坡较大,连续坡长较长,交通事故率一般较高,但也有一些路段交通事故率总体较低。有些路段平均纵坡较小,但连续坡长较长,所以交通事故率也较高。

(2) 由于高速公路连续长大纵坡路段交通事故多发的诱因众多,偶发机理非常复杂,到目前为止,尽管国内外相关研究成果较多,但至今尚未得出适用于全国不同地区的“不同的平均纵坡度所对应的安全坡长”的研究结论。

(3) 交通事故多发主因是超载、超速和人为因素造成的;加强车辆与交通管控能有效降低已建高速公路交通事故率。已建高速公路不符合现行《路线规范》规定的连续长大纵坡路段非常多,通过交通管控等综合措施的应用,我国从2010年之后,交通事故率得到了有效控制,已基本遏制了重大交通事故的发生。

3 高速公路连续长大纵坡路段交通事故多发位置的调查研究通过对事故多发段位置的调查,发现连续长大纵坡长度在15 km内,交通事故多发位置一般在靠近坡底位置。大于15 km,特别是大于30 km以上,事故多发位置一般在中间的较大纵坡路段,典型案例见表 4。

| 高速公路名称 | 连续长大纵坡全长/km | 平均纵坡/% | 事故多发位置 | 事故多发路段桩号 | 段落长度/ m | 平均纵坡/% |

| 京珠高速某段 | 13(第1段) | 2.97 | 靠坡底 | K49~K52 | 3 000 | 3.95 |

| 京昆高速某段 | 43.5 | 2.55 | 中间 | K58+600~K49+080 | 9 520 | 3.81 |

(1) 京珠高速公路某段案例

该高速公路通车当天就发生交通事故,之后的短短3 a,长109 km路段死亡500多人,且大货车失控追尾占80%。交通事故集中在3个点,占70%,事故最多路段不在北行最长的路段,也不在南行的最后一段,而在南行K49~K52路段,即在第1段13 km的连续下坡坡低附近,因为该段区间平均纵坡最大。通过对标志标线、减速带、加水站等的设置或改造,交通事故明显减少,采取综合交通安全保障措施效果显著。但治标不治本,因刹车失灵发生重大事故的风险仍然存在。

(2) 京昆高速公路某段案例

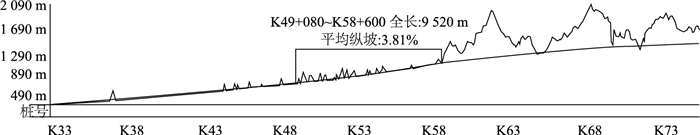

高速公路全长约85 km,全线地形条件复杂、工程规模大,桥隧占82%,其中桥梁占65%,隧道占17%,建设投资大。本段设计速度60 km/h,路基宽度20.0 m,最小平面半径175 m,最大纵坡5%,其中K76+500—K33+000路线长约43.5 km,平均纵坡2.55%。但交通事故多发路段在桩号K58+600—K49+080的9 520 m范围,见图 1。该段区间平均纵坡最大为3.81%,其中大于4.0%纵坡8段,总长5 693 m,占比约60%,最大纵坡5%/750 m。

|

| 图 1 京昆高速公路某段连续长大纵坡纵断面缩图 Fig. 1 Thumbnail of vertical section of continuous longitudinal slope section in Beijing-Kunming expressway |

| |

4 基于交通事故多发位置的任意区间平均纵坡控制指标研究 4.1 区间平均纵坡与交通事故相关性的研究

(1) 根据相关研究[18],交通事故多发生在区间平均纵坡大于3%的路段,约占69.12%。当平均坡度为3.0%~3.5%时,第1个事故多发段距离坡顶的距离为6~10 km。平均坡度越小,事故多发段距离坡顶的里程相对越长,即使平均纵坡相对较小,随着坡长的增长,也有事故集中发生点,且多发生在单坡4%以上的路段。当平均纵坡大于4.0%以上,尽管连续坡长较短,也极易发生交通事故。

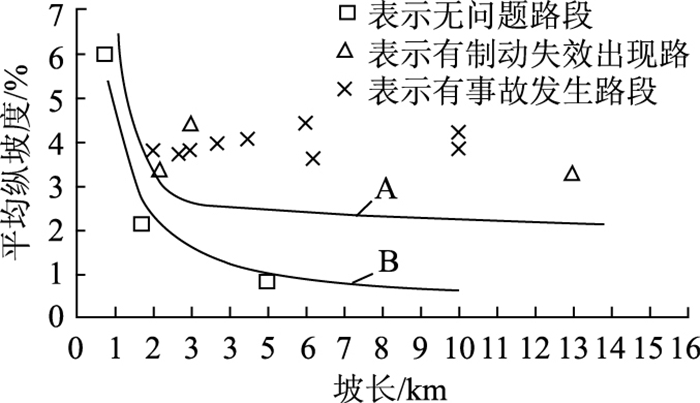

(2) 根据潘兵宏[19]的研究,平均纵坡与交通事故的关系如图 2所示,曲线A的纵坡拐点位于2%~3%之间,接近2.5%,坡长约7.5 km。曲线B的纵坡拐点位于1%~2%之间,接近1.3%。从图 2可知,当高速公路平均纵坡大于3%以上时,事故率迅速上升,且坡度越大,事故车辆所行驶的距离越短。当高速公路平均纵坡小于2%以下时,车辆发生事故的概率越来越小。连续长大纵坡路段交通事故多发位置的研究结论与该研究成果基本一致。

|

| 图 2 平均坡度与交通事故的相关性 Fig. 2 Correlation between average slope and traffic accident |

| |

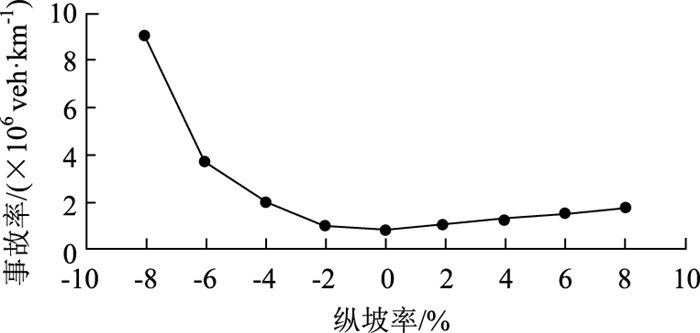

(3) 图 3为德国交通事故率与纵坡的关系曲线。可以看出,当纵坡小于2%时,上、下坡事故率基本相同,且事故率较低;当纵坡在2%~3%时,下坡事故率开始大于上坡;当纵坡大于3%时,上坡事故率上升缓慢,而下坡事故率明显上升,随着纵坡的增大,事故率迅速增加。

|

| 图 3 德国高速公路纵坡与事故率的关系 Fig. 3 Relationship between longitudinal slope and accident rate of expressways in Germany |

| |

4.2 不同平均纵坡度与安全坡长的相关研究

(1) 陈富坚等[21]以货车制动器制动效能下降的临界安全温度作为约束条件,建立了货车下坡过程制动器温升模型的功能函数,提出了纵坡可靠性计算模型的求解方法,并通过工程案例验证了可靠性设计方法的合理性。基于可靠性设计方法,目标可靠度设定为0. 999 8,即可靠度指标为3.5,计算得出高速公路连续下坡路段不同平均纵坡度所对应的最大安全坡长,见表 5。载质量均值μm=18 t,标准差σm=11.4 t,车速分布均值μm随着平均纵坡的增大而减小,标准差σm变化范围为7.62~5.67 km/h。不同平均纵坡度所对应的连续坡长均较现行《路线规范》规定值小。

| 平均坡度/% | 载质量分布/t | 车速分布/(km·h-1) | 抽样次数/次 | 最大安全坡长 | |

| 目标可靠度 | 坡长/km | ||||

| 3.0 |

μm=18 σm=11.4 |

μv=54.402 | 500 000 | 0.999 8 | 4.66 |

| σv=7.62 | |||||

| 3.5 | μv=51.991 | 500 000 | 0.999 8 | 4.11 | |

| σv=7.28 | |||||

| 4.0 | μv=48.865 | 500 000 | 0.999 8 | 3.72 | |

| σv=6.84 | |||||

| 4.5 | μv=45.045 | 500 000 | 0.999 8 | 3.53 | |

| σv=6.31 | |||||

| 5.0 | μv=40.525 | 500 000 | 0.999 8 | 3.45 | |

| σv=5.67 | |||||

| 注:μm为载质量中位数;σm为载质量方差;μv为车速分布中位数;σv为车速分布方差。 | |||||

(2) 杨宏志等[22]通过采用DHS-130XL红外观测仪测量车辆制动毂温度, 建立了货车制动毂温度预测模型,以制动毂温度200,220,260 ℃所对应的连续坡长分别作为安全坡长、一般最大安全坡长、极限最大安全坡长。以30 t货车为标准车型, 下坡路段的运行速度取60 km/h, 不同平均纵坡所对应的坡长(括号内数字为推荐坡长)见表 6,极限最大安全坡长除了平均纵坡为3.5%外,其余均较现行《路线规范》规定值大,但一般最大安全坡长与安全坡长的推荐值均小于现行《路线规范》规定值。

| 平均纵坡/% | 极限最大安全坡长/km | 一般最大安全坡长/km | 安全坡长/km |

| 3.5 | 7.56(8.0) | 3.65(4.0) | 2.53(3.0) |

| 4.0 | 6.74(7.0) | 3.25(3.0) | 2.26(2.0) |

| 4.5 | 6.10(6.0) | 2.94(3.0) | 2.04(2.0) |

| 5.0 | 5.57(6.0) | 2.69(3.0) | 1.87(2.0) |

| 5.5 | 5.13(5.0) | 2.48(3.0) | 1.72(2.0) |

(3) 苏波等[23]利用高速公路实地制动鼓测温试验的数据, 对美国GSRS中的制动鼓温度预测模型进行修正,以此模型为基础,当车辆总重为60 t的车辆以60 km/h的速度在长大下坡路段连续下坡时,计算得出连续坡长的限制长度,见表 7。该研究结论也较现行《路线规范》规定值小。

| 平均纵坡/% | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 |

| 连续坡长/km | 8.86 | 7.49 | 6.5 | 5.73 | 5.13 | 4.64 | 4.24 |

(4) 法国高速公路ICTAAL要求,下坡路段坡度大于3%,水平高差大于130 m,建议设置慢车专用道,即平均纵坡大于3%,连续坡长大于4 333 m,需要设置慢车专用道。该指标较《设计细则》和《路线规范》规定更严格,《设计细则》仅规定平均纵坡3%路段长度不宜大于4 km,没有要求设置慢车道。

4.3 避险车道设置位置及间距的研究《公路避险车道设计细则》(征求意见稿)对设置避险车道的平均纵坡和坡长进行了规定,见表 8,连续坡长大于表中的长度,且交通组成的货车构成比例达到20%~30%时,宜结合交通安全性评价结论考虑设置避险车道。同时对设置避险车道的设置位置及间距进行了规定,见表 9。设置避险车道的要求较现行《路线规范》规定值小。

| 平均纵坡/% | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |

| 连续坡长/km | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |

| 平均纵坡/% | 第一处避险车道距坡顶的距离/km | 增设避险车道的间距/km |

| >4 | 2.5~3.5 | 1.0~3.0 |

| 4 | 3.0~4.0 | |

| 3.5 | 4.0~5.0 | 2.0~4.0 |

| 3.0 | 5.0~7.0 | |

| ≤2.5 | 7.0~9.0 | 3.0~6.0 |

4.4 纵坡设计采用单一纵坡安全性的研究

廖军洪[21]根据四川、广东、云南等省长大下坡的调研,选取坡长分别为7.5,10,15,20,25,30,50 km的7个典型长大下坡作为研究对象,基于长大下坡货车制动器温升特性,采用单一坡度和设置缓坡2种展线形式对制动器温度影响的对比分析结果,提出长大下坡纵坡设计建议:(1)从降低货车下坡过程中制动器温度角度考虑,应尽可能采用单一纵坡坡度设计;(2)当长大下坡相邻坡段采用不同纵坡坡度时,坡差不宜过大,以减小对制动器温度的影响;(3)车辆总质量对货车制动器温度影响明显。

4.5 高速公路连续长大纵坡路段任意区间平均纵坡控制指标的确定 4.5.1 任意区间平均纵坡控制指标确定依据通过对高速公路连续长大纵坡路段交通事故多发位置的调研和对既有研究成果总结梳理后,确定任意区间平均纵坡控制指标的主要依据如下:

(1) 根据区间平均纵坡与交通事故相关性研究[19-20],平均纵坡在3.0%~3.5%时,连续坡长宜控制在6~10 km。

(2) 研究表明,纵坡设计采用单一纵坡有利于交通安全[21],为了控制纵坡设计接近全路段的平均纵坡度,应控制平均纵坡≥4%的路段连续坡长不宜≥3 km。采用最大纵坡及最大坡长与最大缓坡及最小长度组合设计时,连续拉坡宜控制在2次内。

(3) 根据制动鼓温升模型的相关研究[22-24],从降低连续长大纵坡路段安全风险考虑,有必要针对相对高差小于300 m的任意区间平均纵坡所对应的连续坡长进行限制。

4.5.2 任意区间平均纵坡控制指标综合以上研究,结合我国现行《路线规范》对最大纵坡与坡长限制及设置缓坡等规定,为了使连续长大纵坡路段区间纵坡设计控制更接近于平均纵坡,避免可能出现交通事故多发位置,提升交通安全性,减少特重大交通事故发生,本研究对连续长大纵坡路段中相对高差在300 m内的中间区间路段,提出任意区间的平均纵坡控制指标,见表 10,表中的推荐值可作为连续长大纵坡路段安全性优化设计的参考依据。相对高差大于300 m时,可参照采用;地形条件受限制且对工程造价影响较大时,宜按现行《路线规范》规定值执行,但应加强安全保障措施的设置。

| 平均纵坡/% | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |

| 任意连续长度推荐值/km | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |

| 相对高差/m | 270 | 210 | 120 | 110 | 100 |

| 任意连续长度规范值/km | 14.8 | 9.3 | 6.8 | 5.4 | 4.4 |

| 相对高差/m | 450 | 330 | 270 | 240 | 220 |

| 注:表中推荐的任意区间平均纵坡对应的连续坡长仅适用于相对高差小于300 m的路段。 | |||||

4.5.3 任意区间平均纵坡控制指标可行性测算

根据《路线规范》中规定设计速度80 km/h时最大纵坡为5%,受地形条件限制时,经技术经济论证,最大纵坡可增加1%。如果采用最大纵坡及最大坡长与最大缓坡及最小长度的组合拉坡,连续拉坡2次克服高差小于90 m,连续坡长小于2.5 km;连续拉坡3次克服高差小于130 m,连续坡长小于3.6 km;连续拉坡6次克服高差小于265 m,连续坡长小于7.5 km;平均纵坡3.62%~5.14%,见表 11。从连续长大纵坡路段纵坡设计控制应接近于平均纵坡考虑,平均纵坡≥4%的连续坡长限制以“陡+缓”连续拉坡2次控制为宜。如果连续拉坡不超过3次,平均纵坡3.0%的连续坡长9 km、平均纵坡3.5%的连续坡长6 km的要求较容易做到,对工程规模影响较小。如某高速公路,最长路段的连续下坡坡长51 km,平均纵坡2.97%,最大纵坡4%,经对连续长大纵坡路段的全段纵断面设计核查,平均纵坡大于3%的任意区间平均纵坡控制指标满足推荐值要求。

| 最大纵坡/% | 限制坡长/m | 最大缓坡/% | 最小坡长/m | 最大平均纵坡/% | 连续坡长/m | 连续坡长(km)/相对高差(m) | ||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||

| 4 | 900 | 3.0 | 200 | 3.82 | 1 100 | 2.2/84 | 3.3/126 | 4.4/168 | 5.5/210 | 6.6/252 |

| 4 | 900 | 2.5 | 300 | 3.62 | 1 200 | 2.4/87 | 3.6/130 | 4.8/174 | 6.0/217 | 7.2/261 |

| 5 | 700 | 3.0 | 200 | 4.55 | 900 | 1.8/82 | 2.7/123 | 3.6/164 | 4.5/205 | 5.4/246 |

| 5 | 700 | 2.5 | 300 | 4.25 | 1 000 | 2.0/85 | 3.0/128 | 4.0/170 | 5.0/212 | 6.0/255 |

| 6 | 500 | 3.0 | 200 | 5.14 | 700 | 1.4/72 | 2.1/108 | 2.8/144 | 3.5/180 | 4.2/216 |

| 6 | 500 | 2.5 | 300 | 4.69 | 800 | 1.6/75 | 2.4/112 | 3.2/150 | 4.0/187 | 4.8/225 |

| 注:2,3,4,5,6为连续拉坡次数。 | ||||||||||

5 结论

(1) 2008年前建成的山区高速公路,由于缺少平均纵坡控制指标的规定,为了克服高差和降低工程造价,设计采用最大纵坡+短缓坡段连续拉坡,最大纵坡为5%时,任意连续3 km平均纵坡容易超过4.25%,任意连续5 km以上平均纵坡在3.5%左右的情况较多。纵坡设计随意性大,对连续长大纵坡路段交通安全影响较大。

(2) 根据高速公路平均纵坡与交通事故关系及连续长大纵坡路段交通事故多发位置的调研,当高速公路平均纵坡大于3%以上时,事故率迅速上升,且坡度越大,事故车辆所行驶的距离越短。

(3)《路线规范》对各级平均纵坡对应的连续坡长进行了规定,但如果连续长大纵坡路段较长,在缺少对区间相对高差小于300 m的任意区间平均纵坡控制指标时,已建高速公路连续长大纵坡路段平均纵坡控制指标的现状调查分析表明,拉坡随意性仍然较大,连续长大纵坡路段中间的区间路段较容易出现较长的陡坡段落,可能成为交通事故多发位置,区间平均纵坡越陡,连续坡长越长,交通事故多发的安全风险就越大。

(4) 本研究仅补充研究了高速公路连续长大纵坡路段中相对高差在300 m内任意区间的平均纵坡控制指标,而高速公路连续长大纵坡路段设计影响因素众多,提升连续长大纵坡路段的安全性问题还需结合安全保障技术等多方面因素综合考虑。

| [1] |

JTG D20-2017, 公路路线设计规范[S]. JTG D20-2017, Design Specifications for Highway Alignment[S]. |

| [2] |

AASHTO. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets[R]. Washington, D.C., AASHTO, 2004.

|

| [3] |

雷斌, 许金良, 辛田, 等. 重载交通区连续下坡坡度危险度分级研究[J]. 中国公路学报, 2013, 26(6): 53-58. LEI Bin, XU Jin-liang, XIN Tian, et al. Study on Heavy Traffic Area Risk Levels Classification in Continuous Downhill Slope Section[J]. China Journal of Highway and Transportation, 2013, 26(6): 53-58. |

| [4] |

郭腾峰, 张志伟, 刘冰, 等. 适应6轴铰接列车动力性的高速公路最大纵坡坡度和坡长[J]. 交通运输工程学报, 2018, 18(3): 34-43. GUO Teng-feng, ZHANG Zhi-wei, LIU Bing, et al. Maximum Grade and Length of Longitudinal Slope Adapted to Dynamic Performance of Six-axis Articulated Vehicle[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2018, 18(3): 34-43. |

| [5] |

APRONTI D T, SAHA P, MOOMEN M, et al. Truck Safety Evaluation on Wyoming Mountain Passes[J]. Accident Analysis & Prevention, 2019, 122: 342-349. |

| [6] |

周维东, 邬洪波, 廖军洪. 基于事故预测的山区高速公路长下坡安全评价[J]. 重庆交通大学学报: 自然科学版, 2016, 35(5): 110-114. ZHOU Wei-dong, WU Hong-bo, LIAO Hong-jun. Safety Assessment for Long Downgrade of Expressway in Mountainous Area by Method of Accident-prediction[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University: Natural Science Edition, 2016, 35(5): 110-114. |

| [7] |

胡立伟, 李林育, 古含焱, 等. 山区长大下坡路段货车行车风险因素识别[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2019, 39(1): 116-126. HU Li-wei, LI Lin-yu, GU Han-yan, et al. Driving Risk Factors Identification in Long Downhill Sections of Mountain Area[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2019, 39(1): 116-126. |

| [8] |

RUHL R L, INENDINO L V, SOUTHCOMBE E J, et al. Usable Models for Free and Forced Cooling of Commercial Vehicle Drum Brakes[R]. Chicago: SAE International, 2006.

|

| [9] |

周磊. 连续下坡路段汽车行驶特性与制动器制动性能研究[D]. 西安: 长安大学, 2007. ZHOU Lei. Study on Automobile Operational Characteristics and Braking Performance in Continuous Downhill Section of Expressway[D]. Xi'an: Chang'an University, 2007. |

| [10] |

INFANTINI M B, PERONDI E A, FERREIRA N F, et al. Overheating of Drum Brakes in Downhills[R]. Sao Paulo: SAE International, 2006.

|

| [11] |

Department of Transport and Main Roads. Road Planning and Design Manual[M]. Queensland: Department of Transport and Main Roads, 2001.

|

| [12] |

Canadian Transportation Association. Geometric Design Guide for Canadian Roads[M]. [S. l.]: Canadian Transportation Association, 2008.

|

| [13] |

林煌. 连续长大下坡路段安全保障系统研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2012. LIN Huang. Security Systematic Research of Continuous Long and Steep Downgrade Sections[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2012. |

| [14] |

屈强. 基于运行速度的山区高速公路长大纵坡路段安全设计研究[D]. 西安: 长安大学, 2010. QU Qiang. Research on Safety Design of Long Steep Section of Mountain Expressway Based on Operating Speed[D]. Xi'an: Chang'an University, 2010. |

| [15] |

COLEMAN M. Use of Auxiliary Brakes in Heavy Vehicles[R]. Sydney: Austroads, 2014.

|

| [16] |

World Road Association. Road Safety Manual[M]. Paris: World Road Association, 2004.

|

| [17] |

王博. 山区高速公路平均纵坡的研究[D]. 西安: 长安大学, 2010. WANG Bo. Research on Average Longitudinal Slope of Mountain Expressway[D]. Xi'an: Chang'an University, 2010. |

| [18] |

曹杰. 山区高速公路缓坡设计参数研究[D]. 西安: 长安大学, 2011. CAO Jie. Research on Design Parameters of Gentle Slope of Mountain Expressway[D]. Xi'an: Chang'an University, 2011. |

| [19] |

潘兵宏. 山区高速公路平均纵坡研究[D]. 西安: 长安大学, 2008. PAN Bing-hong. Research on Average Longitudinal Slope of Mountainous Expressway[D]. Xi'an: Chang'an University, 2008. |

| [20] |

廖军洪. 高速公路连续长大下坡路段线形优化理论与方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2016. LIAO Jun-hong. Research on Theory and Method of Alignment Optimization of Continuous Long Downslope Section of Expressway[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2016. |

| [21] |

陈富坚, 郑峰, 徐培培. 基于货车制动安全的公路长大下坡可靠性设计方法[J]. 北京工业大学学报, 2017, 43(7): 1100-1107. CHEN Fu-jian, ZHENG Feng, XU Pei-pei. Reliability Design Method for Long Steep Downgrades Based on Trucks' Braking Safety[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2017, 43(7): 1100-1107. |

| [22] |

杨宏志, 胡庆谊, 许金良. 高速公路长大下坡路段安全设计与评价方法[J]. 交通运输工程学报, 2010, 10(3): 10-16. YANG Hong-zhi, HU Qing-yi, XU Jin-liang. Safety Design and Evaluation Method of Long-steep Downgrade Sections for Expressway[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2010, 10(3): 10-16. |

| [23] |

苏波, 方守恩, 王俊骅. 基于大货车制动性能的山区高速公路坡度坡长限制研究[J]. 重庆交通大学学报: 自然科学版, 2009, 28(2): 288-297. SU Bo, FANG Shou-en, WANG Jun-hua. Research on Longitudinal Slope and Slope Length Limit of Mountain-expressway Based on Heavy Vehicles' Braking Ability[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University: Natural Science Edition, 2009, 28(2): 288-297. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38