扩展功能

文章信息

- 苏晓智, 刘维维, 张江洪, 潘兵宏, 白浩晨

- SU Xiao-zhi, LIU Wei-wei, ZHANG Jiang-hong, PAN Bing-hong, BAI Hao-chen

- 基于关联规则的高速公路纵面线形事故风险概率研究

- Study on Risk Probability of Vertical Alignment Accident of Expressway Based on Association Rule

- 公路交通科技, 2021, 38(9): 1-8

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(9): 1-8

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.09.001

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-04-26

编者按

随着我国高速公路网的不断完善,至2020年底高速公路里程达到16.1万公里。多年高速公路发展速度举世瞩目,积累了丰富的公路设计经验。近年来,我国道路里程、机动车保有量、驾驶人数量迅猛增长,交通事故事故发生率和死亡率偏高,高速公路交通安全设计研究备受关注,而高速公路路线和互通式立交设计是高速公路设计的纲,是影响交通安全的核心因素。

为促进我国高速公路设计领域的学术交流与创新,倡导“以人为本,安全至上”的设计理念,《公路交通科技》杂志社邀请了中交第一公路勘察设计研究院有限公司牵头组织从事相关领域的设计专家和学者,系统总结国内高速公路路线和互通式立交设计领域的高水平、创新性研究成果,出版了本期交通安全专刊,以期探讨该领域未来研究方向和发展趋势,促进公路交通安全设计理论创新与新技术应用。

基于安全性的路线和互通式立交理论和应用技术的创新发展与工程实践,是建设交通强国的重要支撑。《公路交通科技》将继续关注行业内最新研究成果,为广大专家、学者及工程研究人员提供学习、交流的平台,促进中国公路交通行业安全、健康与可持续发展。

2. 中交第一公路勘察设计研究院有限公司, 陕西 西安 710075;

3. 长安大学 公路学院, 陕西 西安 710064

2. CCCC First Highway Consultants Co., Ltd., Xi'an Shaanxi 710075, China;

3. School of Highway, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China

随着我国高速公路网网络化的形成,全国范围内高速公路通车里程将不断增长,再加上我国机动车保有量以年均超过20%的速度快速增长,道路交通量将快速增加。在我国现阶段民众交通安全意识整体不高及道路交通事故预防措施不完备的条件下,发生道路交通事故概率将随着公路通车里程和机动车保有量的快速增长及人与汽车接触机会的增多而增大,在今后较长的一段时间内我国道路交通事故的绝对发生量、事故受伤总人数、事故死亡总人数都可能会增加。

韩国Seo等[1]在2015年根据纵坡和平曲线半径对研究段落的事故进行了划分, 研究了高速公路上坡和下坡路段的交通事故与纵坡的关系。紧接着Keese[2]通过交通事故数据的研究表明凸形竖曲线的下坡方向相对比较安全,凹形竖曲线的下坡方向事故率比较高。也有部分学者通过实际数据研究了坡度增加对于事故率的影响[3-4]。FU等[5]研究平面线形和纵断面线形与事故的关系,结果表明平曲线半径和纵坡坡度等与交通事故存在相关关系。AASHTO[6]研究结果表明在大长纵坡路段,上坡路段会导致大型货车与小汽车的车速离散度的增加,导致事故率较高。德国[7-8]在关于事故与纵坡长度关系的调查研究表明在单向行车的公路上,下坡方向的事故数要比上坡多,且当纵坡大于6%时,事故明显超出平均事故数。日本修订的《道路构造令》[9]对普通道路和小型道路的纵坡坡度分别作了规定,根据不同设计速度采用不同的公路纵坡坡度。日本《道路构造令的解说与运用》[10]中规定,采用标准最大纵坡以上的坡度时,其区间长度应限制在不致使交通受到显著妨碍的长度范围内。国内,王华荣等[11]通过研究双车道公路追尾事故分布规律,表明坡长对追尾事故影响显著。赵一飞等[12]基于道路线形与交通事故数据,建立事故率与道路纵面线形的关系模型,提出纵面相关指标建议值。孙明玲[13]等分析了长大下坡路段交通事故与道路线形关系,建立坡度与事故率的关系,研究结果表明不同车型间的车速差是造成事故的主要原因。山区路段受地形条件影响,纵断面线形对驾驶安全影响更为显著[14-16]。周维东[17]分析了山区路段事故数据及道路线形数据,建立了山区下坡路段事故预测模型和事故评价体系。许金良[18]等建立了载重汽车在不同海拔、坡度下的运行速度-距离曲线。

综上所述,国内外对公路纵断面线形指标与交通安全的研究,大多集中在考虑汽车性能时,公路纵断面线形指标的选取以及公路纵断面指标对交通安全的影响上,但由于汽车行业的发展进步,早期车辆性能指标早已不适用,且公路纵断面指标对交通安全的影响程度仍比较模糊,故有必要进一步系统地研究公路纵断面线形的具体指标与交通事故的关系。本研究以事故统计数据为基础,通过交通事故风险概率的分析研究高速公路纵断面线形指标的合理性。通过对不同分类竖曲线段和纵坡度、坡长不同组合段事故风险概率的分类统计,对各类线形事故风险概率变化趋势和组合关联规则进行分析,更加直观地表达道路纵面线形与交通事故之间的关系,并基于行车安全提出了推荐指标范围。

1 事故风险概率事故率是常用计算事故发生频率的参数,表示为某一定路段长度上的事故数。事故率可以理解为路段的平均事故密度,可以在一定程度上反映道路的交通安全水平。但是事故率只能反映某条道路或者某个路段上的宏观和中观事故特征,难以用来针对道路线形进行微观事故特征的研究。

|

(1) |

式中,ps为事故率;N为事故数;L为路段长度。

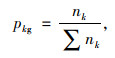

线形单元事故概率是指同一类型线形单元分类上发生事故的单元个数与该类单元个数之比。单元分类是将具有一定某种类似特点的线形单元划分为一类。采用线形单元事故概率概念便于分析同类平面线形单元上发生事故和未发生事故的情况,但又失去了道路事故的宏观特性。

|

(2) |

式中,pkg为第k个线形单位分类的事故概率;nk为第k个线形单位分类的发生事故的单元个数;∑nk为第k个线形单位分类的总个数。

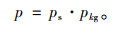

为了更好地从微观上分析某类线形单元与交通事故之间的关系,从宏观上了解某类线形的事故风险高低,本研究提出了事故风险概率的概念。事故风险概率定义为该线形单元分类的事故率与事故概率的积。

|

(3) |

事故风险概率可以综合地评价某一类线形单元的事故特征,但是无法分析各种线形单元耦合因素的影响,因此本研究进一步提出了基于事故风险概率改进的关联规则算法。

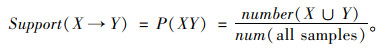

2.1 关联规则算法及评估标准Apriori算法是一种常用的数据挖掘关联规则的算法,其原理简单易懂。它被用来找出数据中频繁出现的数据集合,以便做出决策。关联规则可以表述为A→B,即若A则B,规则指标有支持度、置信度、提升度等,通过对指标进行限制,可以获得达到一定条件的规则输出。其中支持度、置信度的阈值根据具体情况设置,提升度的阈值一般设置为1。

关联规则X→Y的支持度(support):

|

(4) |

支持度表示项集X∪Y的出现频次在总数据集中的比重。频繁项集:满足最小支持度的所有项集,称作频繁项集。一般来说,支持度高的数据不一定构成频繁项集,但是支持度低的数据肯定不能构成频繁项集。频繁项集性质包括:

频繁项集的所有非空子集也为频繁项集;

若A项集不是频繁项集,则其他项集或事务与A项集的并集也不是频繁项集。

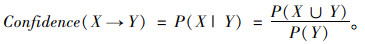

置信度(confidence)体现了一个数据出现后,另一个数据出现的概率,或者说数据的条件概率。X对Y的置信度定义如下:

|

(5) |

提升度表示含有Y的条件下,同时含有X的概率,与X总体发生的概率之比,即:

|

(6) |

提升度体现了X与Y的关联程度,当提升度大于1则表示(X⇐Y)是强关联规则,当提升度小于或者等于1,则表示X⇐Y是无效强关联规则。当X与Y独立时,有Lift (X⇐Y)=1,此时P(X|Y)=P (X)。

2.2 关联规则指标含义本研究将事故风险概率作为某项集的频数,设定关联规则。如i7→L1,Sup=30%,Conf=50%,Lift=200%,其含义代表:Sup=30%,在纵坡度为i7和纵坡长度为L1的道路上事故风险概率占所有事故风险概率总量的30%;Conf=50%,纵坡度为i7的事故风险概率中纵坡长度为L1的事故风险概率占比50%;Lift=200%,在纵坡度为i7的事故风险概率中纵坡长度为L1的占比,是所有纵坡长度为L1的路段事故风险概率占比的2倍。

2.3 特征挖掘最小支持度阈值和最小置信度阈值的设定会直接影响到最终试验结果。Sup_ min阈值设定较小,可能造成的结果就是产生大量的无用频繁项集,直接影响试验结果;Sup_ min阈值设定较大,就会漏掉许多对试验有用的频繁项集,从而得不出实际当中需要的关联规则。由于所使用的数据具有一定的特殊性,因此最小支持度阈值的设定应该适中,同时为了保证规则的有效性,最终将设置支持度阈值5%,置信度阈值30%、提升度阈值200%,从而可以得到适用的规则。

3 基于事故风险概率的单因素分析本研究根据西安至宝鸡、西安至潼关、西安至闫良、西安至咸阳机场高速公路近3年的交通事故调查资料进行统计分析,对事故风险概率进行研究。并通过筛选出事故原因相关的关键词,剔除掉与纵面线形无关的数据,例如由于不良气象条件或者由于驾驶员疲劳驾驶等原因引发的交通事故。

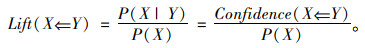

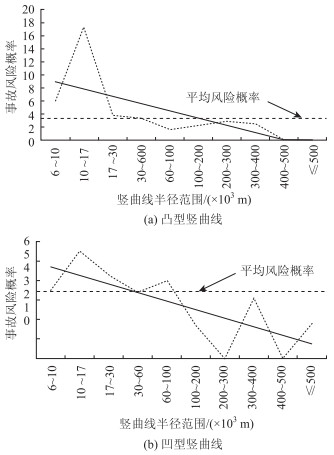

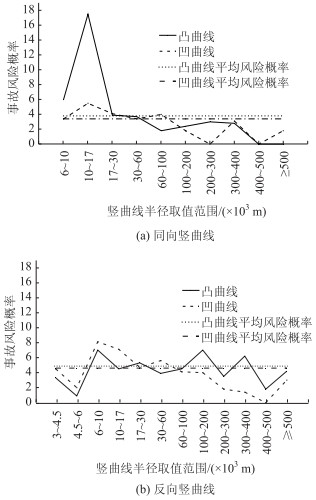

3.1 竖曲线半径与事故风险概率关系研究以竖曲线半径为横坐标,事故风险概率为纵坐标,建立事故风险概变化趋势图,如图 1~图 3所示。

|

| 图 1 不同直坡段长度分类的同向竖曲线事故风险概率趋势 Fig. 1 Trends of accident risk probability of vertical curve in same direction classified by different straight slope lengths |

| |

|

| 图 2 不同直坡段长度分类的反向竖曲线事故风险概率趋势 Fig. 2 Trends of accident risk probability of reverse vertical curve classified by different straight slope lengths |

| |

|

| 图 3 不同直坡段长度分类的竖曲线事故风险概率趋势 Fig. 3 Trends of accident risk probability of vertical curve classified by different straight slope lengths |

| |

为了更好地研究竖曲线半径与事故风险概率的关系,本研究将凹凸曲线以及同向反向曲线中不同情况下的事故风险概率展开深入研究对比分析,并绘制成图 4。

|

| 图 4 凹凸曲线事故风险概率研究对比 Fig. 4 Comparison of accident risk probabilities of concave and convex curves |

| |

根据图 1~图 4,可以得到如下结论:(1)对于同向竖曲线,当半径小于30 000时,凸曲线事故风险概率要远远大于凹曲线;对于反向竖曲线,当半径大于100 000时,凸曲线事故风险概率也要稍大于凹曲线,其他情况下凹凸曲线事故风险概率大小与变化规律大致相似。另外,凸曲线的平均风险概率略大于凹曲线。(2)在半径小于6 000 m时,事故风险概率略低,与样本有关。(3)除了反向凸曲线之外,其他组合中,在半径大于6 000 m后,事故风险概率随着竖曲线半径的增加呈现明显的下降趋势。(4)凸曲线的事故风险概率波动较大,总体上呈现中间大两边小的规律,所以半径宜取6 000 m以下或者较大值,与样本有关。

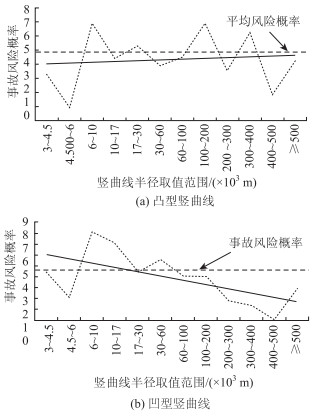

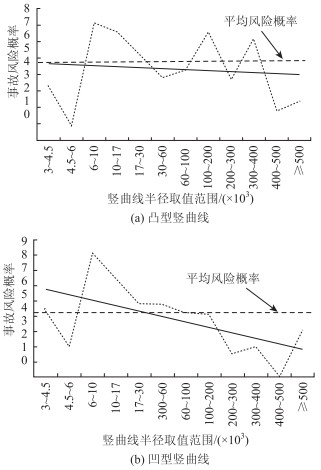

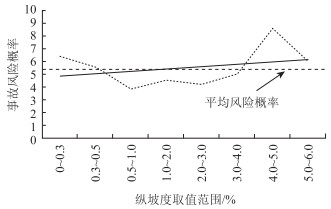

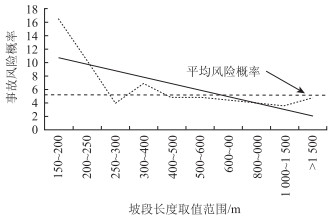

3.2 纵坡与事故风险概率关系研究分别按照纵坡度和坡段长度对事故风险概率进行统计,如图 5~图 6所示。

|

| 图 5 纵坡度事故风险概率变化趋势 Fig. 5 Trend of accident risk probability of longitudinal slope |

| |

|

| 图 6 坡段长度事故风险概率变化趋势 Fig. 6 Trend of accident risk probability of slope length |

| |

由图 5可以看出,随着纵坡度的增大,事故风险概率先减小后增大,当纵坡度大于4%之后增大较明显。当纵坡度小于0.5%时,事故风险概率较高。由图 6可以看出,当坡段长度小于400 m时,事故风险概率较高,尤其是坡长小于250 m时。当路线坡长大于1 500 m时,虽然事故风险概率较低(8.5%),但整体已经呈上升趋势。

4 基于改进关联规则的耦合因素分析 4.1 直坡长度与竖曲线半径关联规则分析对前述4条高速公路上的交通事故进行统计分析,按照前文所述的最小支持度阈值与最小置信度阈值筛选出符合条件的关联规则,并计算不同分类路段的事故风险概率,得到了不同直坡长度与竖曲线半径的频繁项集,如表 1所示。

| 竖曲线类型 | 直坡段长度取值/m | 竖曲线半径范围/ (×103 m) | Sup/ % | Conf/ % | Lift/ % |

| 凸曲线 | 100≤ T < 160 | 6≤ R < 10 | 13.9 | 61.6 | 445.0 |

| 160≤ T < 200 | 100≤ R < 200 | 7.7 | 44.7 | 285.6 | |

| 160≤ T < 200 | 17≤ R < 30 | 5.5 | 31.6 | 180.7 | |

| 200≤ T < 300 | 17≤ R < 30 | 7.7 | 41.7 | 238.7 | |

| 300≤ T < 400 | 30≤ R < 60 | 8.7 | 100.0 | 547.2 | |

| 400≤ T < 500 | 200≤ R < 300 | 6.7 | 53.2 | 793.7 | |

| T≥500 | 10≤ R < 17 | 19.6 | 96.1 | 489.4 | |

| 凹曲线 | 0 | 17≤ R < 30 | 8.2 | 100.0 | 335.0 |

| 0 < T < 50 | 17≤ R < 30 | 5.9 | 100.0 | 335.0 | |

| 100≤ T < 160 | 10≤ R < 17 | 7.8 | 41.6 | 192.7 | |

| 160≤ T < 200 | 17≤ R < 30 | 5.0 | 72.9 | 244.1 | |

| 200≤ T < 300 | 60≤ R < 100 | 5.1 | 29.1 | 245.7 | |

| 200≤ T < 300 | 300≤ R < 400 | 6.2 | 35.2 | 567.0 | |

| 300≤ T < 400 | 10≤ R < 17 | 2.5 | 32.1 | 148.6 | |

| 300≤ T < 400 | R≥500 | 2.5 | 32.1 | 879.2 | |

| 400≤ T < 500 | 30≤ R < 60 | 5.3 | 100.0 | 597.1 | |

| T≥500 | 10≤ R < 17 | 11.3 | 38.2 | 177.1 |

一般地,以支持度和置信度作为关联规则生成的筛选条件,提升度作为关联规则关联性的评判标准。由提升度大小将关联规则的关联性分为4个不同的区间:提升度小于等于1表示X⇐Y无明显关联性;当提升度在1~1.5之间时,X⇐Y具有微弱关联性;提升度在1.5~2之间,表明X⇐Y具有较明显的关联性;当提升度大于2时,X⇐Y具有显著关联性。

分析可知,所有关联规则中,提升度大部分大于2,具有显著关联性;少部分提升度在1.5~2之间,具有较明显的关联性。高关联性集中的关联规则是高速公路事故的主要致因。

根据表 1~3可以看出:当直坡长度较长且竖曲线半径较小,或直坡长度较长且竖曲线半径较大时,提升度较大,事故关联性显著;另外,具有显著或较明显关联性的频繁项集多在凸曲线的竖曲线半径大于17 000 m,或凹曲线竖曲线半径大于10 000 m时出现,表明这些情况下的事故率较高;当凸曲线间的直坡段长度在100~500 m之间,或凹曲线间的直坡段长度在100~400 m之间时,具有显著或较明显关联性的频繁项集较多。

| 竖曲线类型 | 直坡段长度取值/m | 竖曲线半径范围/ (×103 m) | Sup/ % | Conf/ % | Lift/ % |

| 凸曲线 | 0 | 100≤ R < 200 | 8.6 | 55.4 | 361.7 |

| 0 < T < 50 | 10≤ R < 17 | 0.9 | 100.0 | 887.4 | |

| 50≤ T < 80 | 17≤ R < 30 | 2.3 | 30.7 | 203.8 | |

| 50≤ T < 80 | R≥5 000 | 3.4 | 44.0 | 287.1 | |

| 80≤ T < 100 | 30≤ R < 60 | 1.5 | 45.2 | 410.2 | |

| 凹曲线 | 0 | 100≤ R < 200 | 1.6 | 31.5 | 278.6 |

| 50≤ T < 80 | 17≤ R < 30 | 1.6 | 31.0 | 221.5 | |

| 50≤ T < 80 | 30≤ R < 60 | 1.7 | 33.8 | 190.0 | |

| 80≤ T < 100 | 10≤ R < 17 | 3.5 | 54.6 | 308.9 | |

| 80≤ T < 100 | 30≤ R < 60 | 2.3 | 35.5 | 199.6 | |

| 300≤ T < 400 | 6≤ R < 10 | 6.9 | 34.4 | 241.6 | |

| 400≤ T < 500 | 30≤ R < 60 | 4.4 | 41.3 | 232.3 | |

| T≥500 | 10≤ R < 17 | 5.9 | 40.3 | 227.8 |

| 竖曲线类型 | 直坡段长度取值/m | 竖曲线半径范围/ (×103 m) | Sup/ % | Conf/ % | Lift/ % |

| 凸曲线 | 0 | 100≤ R < 200 | 8.2 | 55.4 | 396.5 |

| 0 < T < 50 | 10≤ R < 17 | 0.8 | 100.0 | 623.4 | |

| 50≤ T < 80 | 17≤ R < 30 | 2.2 | 30.7 | 216.8 | |

| 50≤ T < 80 | 6≤ R < 10 | 3.2 | 44.0 | 292.5 | |

| 80≤ T < 100 | 30≤ R < 60 | 1.4 | 45.2 | 432.0 | |

| 80≤ T < 100 | 17≤ R < 30 | 1.4 | 45.2 | 319.2 | |

| T≥500 | 10≤ R < 17 | 5.3 | 41.2 | 256.8 | |

| 0 < T < 50 | 17≤ R < 30 | 2.1 | 100.0 | 639.2 | |

| 50≤ T < 80 | 17≤ R < 30 | 1.5 | 31.0 | 198.1 | |

| 50≤ T < 80 | 30≤ R < 60 | 1.7 | 33.8 | 202.9 | |

| 80≤ T < 100 | 10≤ R < 17 | 3.5 | 54.6 | 315.4 | |

| 80≤ T < 100 | 30≤ R < 60 | 2.3 | 35.5 | 213.2 | |

| 300≤ T < 400 | 6≤ R < 10 | 6.9 | 37.0 | 265.6 | |

| 400≤ T < 500 | 30≤ R < 60 | 3.7 | 37.1 | 222.9 | |

| T≥500 | 10≤ R < 17 | 5.4 | 41.0 | 236.4 |

因此可以得到结论:(1) 所有的组合中,竖曲线半径的大小应与直坡长度大小相结合,同取较大值或者较小值,应避免出现大半径竖曲线接短坡或者长坡接小半径竖曲线的情况。(2)相邻竖曲线间无直线时,存在少量的频繁项集组合,应尽量避免此类组合。(3)凸曲线的事故多见于竖曲线半径大于17 000 m的情况,凹曲线的事故多见于竖曲线半径大于10 000 m以上。(4)总体来看,凸曲线间的直坡段长度在100~500 m之间时,事故风险概率略高;凹曲线间的直坡段长度在100~400 m之间时,事故风险概率略高。

4.2 纵坡度与坡长关联规则分析对纵坡度、坡长线形组合进行讨论,并计算不同分类路段的事故风险概率,得到了不同直坡长度与竖曲线半径的频繁项集,如表 4所示。

| 纵坡长度/m | 纵坡度/% | Sup/% | Conf/% | Lift/% |

| 150≤ L<200 | 0≤ I<0.3 | 6.23 | 100.00 | 582.63 |

| 200≤ L<250 | 3.0≤ I<4.0 | 3.10 | 39.32 | 230.12 |

| 200≤ L<250 | 5.0≤ I<6.0 | 4.78 | 60.68 | 664.18 |

| 250≤ L<300 | 3.0≤ I<4.0 | 1.45 | 100.00 | 585.23 |

| 300≤ L<400 | 0≤ I<0.3 | 5.62 | 30.18 | 201.95 |

| 300≤ L<400 | 4.0≤ I<5.0 | 5.31 | 28.54 | 288.29 |

从表 4可以看出:(1)纵坡度小于3%时,纵坡度与坡段长度频繁项集相对较少;当纵坡度较大时,采用较短的坡长对行车不利。(2)坡长在150~400 m之间时,纵坡度与坡段长度频繁项集相对较多。

5 纵面线形指标推荐(1) 竖曲线半径推荐

综合单因素分析和关联规则研究结论可以看出,相邻竖曲线间直坡段长度、竖曲线半径对竖曲线的事故风险概率有直接影响,但其影响的分界点不太明确,且有波动。其原因可能是所采用的数据设计速度有80,100,120 km/h的不同,平纵组合、纵坡大小等的影响。但仍可以得到以下结论:①竖曲线不宜直接相连;②在满足排水的条件下,竖曲线的半径可以取到60 000 m以上。

(2) 纵坡度、坡长推荐

综合上述分析,可以得到如下结论:①路线的纵坡一般应取0.5%~3%之间,特殊情况下最大值可以取到4.0%。对于山区高速公路,当纵坡大于4%时,必须采取相应的安全预警设施和紧急事故处理措施。②路线的坡长宜取400 m以上,特殊情况下坡长可缩短至400 m。

6 结论文章研究了纵面线形与交通事故概率之间的关系,在提出事故风险概率的基础上,通过交通事故数据统计与分析,进行事故风险变化趋势分析和多因素关联规则研究,分别就统计数据对竖曲线半径、坡度、坡长进行了单因素分析和耦合分析,主要结论如下:

(1) 竖曲线半径的大小应与直坡长度大小相结合,同取较大值或者较小值,应避免出现大半径竖曲线接短坡或者长坡接小半径平曲线的情况。

(2) 凸曲线的平均风险概率略大于凹曲线。凸竖曲线半径宜大于17 000 m的情况,凹竖曲线半径宜大于10 000 m以上。

(3) 路线的纵坡一般应取0.5%~3%之间,特殊情况下最大值可以取到4.0%。对于山区高速公路,当纵坡大于4%时,必须采取相应的安全预警设施和紧急事故处理措施。

(4) 凸曲线间的直坡段长度在100~500 m之间,凹曲线间的直坡段长度在100~400 m之间时,事故风险概率较高。路线的坡长宜取400 m以上,特殊情况下坡长可缩短至400 m。

因只收集了4条高速公路的巨头事故资料,样本数量有限,今后应增加样本数量,进一步分析高速公路纵面线形与交通事故概率之间的关系。

| [1] |

SEO I K, CHOI J T, PARK J J, et al. The Safety Evaluation of Expressway Geometries by Cross-sectional Analysis Techniques[J]. KSCE Journal of Civil and Environmetal Engineering Research, 2015, 35(2): 417-426. |

| [2] |

KEESE C J, MULLINS B F K. Freeway Traffic Accident Analysis and Safety Study[J]. Highway Research Board Bulletin, 1961, 291: 26-78. |

| [3] |

CAFISO S, GRAZIANO A D, SILVESTRO G D, et al. Development of Comprehensive Accident Models for Two-lane Rural Highways Using Exposure, Geometry, Consistency and Context Variables[J]. Accident Analysis & Prevention, 2010, 42(4): 1072-1079. |

| [4] |

NOWAKOWSKA M. Logistic Models in Crash Severity Classification Based on Road Characteristics[J]. Transportation Research Recor, 2018, 2148: 16-26. |

| [5] |

FU R, GUO Y S, YUAN W, et al. The Correlation between Gradients of Descending Roads and Accident Rates[J]. Safety Science, 2011, 49(3): 416-423. |

| [6] |

AASHTO. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets[R]. Washington, D.C. : AASHTO, 2003.

|

| [7] |

万国朝, 林正清. 德意志联邦共和国的公路线形设计规范[J]. 中外公路, 1988, 4(6): 4-13. WANG Guo-chao, LIN Zheng-qing. Code for Design of Highway Alignment in Federal Republic of Germany[J]. Journal of China & Foreign Highway, 1988, 4(6): 4-13. |

| [8] |

孙瑜, 程建川. 德国公路设计标准中的新理念[J]. 中外公路, 2007, 27(1): 1-4. SUN Yu, CHENG Jian-chuan. New Ideas in German Highway Design Standards[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2007, 27(1): 1-4. |

| [9] |

日本国土交通省. 道路构造令[M]. 东京: 日本道路协会, 2003. Japanese Transport and Infrastructure Ministry. Road Structure Order[M]. Tokyo: Japan Road Association, 2003. |

| [10] |

日本道路协会. 道路构造令的解说与运用[M]. 东京: 日本道路协会, 2003. Japan Road Association. Explanation and Application of Road Construction Order[M]. Tokyo: Japan Road Association, 2003. |

| [11] |

王华荣, 孙小端, 贺玉龙, 等. 山区双车道公路尾随相撞事故与道路线形的关系[J]. 北京工业大学学报, 2010, 36(9): 1236-1241. WANG Hua-rong, SUN Xiao-duan, HE Yu-long, et al. Effects of Geometric Features of Rear-end Crash Accidents on Mountainous Two-lane Highways[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2010, 36(9): 1236-1241. |

| [12] |

赵一飞, 刘明阳, 赵艳. 高速公路事故率与纵面线形的关系[J]. 交通科技, 2019(2): 100-103. ZHAO Yi-fei, LIU Ming-yang, ZHAO Yan. Relationship between Expressway Accident Rate and Vertical Alignment[J]. Transportation Science & Technology, 2019(2): 100-103. |

| [13] |

孙明玲, 赵妮娜, 刘莎. 高速公路连续长大下坡交通事故与线形特征分析[J]. 道路交通与安全, 2016, 16(4): 61-64. SUN Ming-ling, ZHAO Ni-na, LIU Sha. Analysis of Traffic Crashes and Alignment Features in the Continuous Long Downhill Section of Freeways[J]. Road Traffic & Safety, 2016, 16(4): 61-64. |

| [14] |

文聪. 山区高速公路事故风险因子识别与等级度量研究[D]. 西安: 长安大学, 2019. WEN Cong. Research on Identification and Grade Measurement of Accident Risk Factors of Mountainous Expressway[D]. Xi'an: Chang'an University, 2019. |

| [15] |

庞明宝, 蔡章辉. 一个山区高速公路下纵坡弯道可能事故的CAM[J]. 系统仿真学报, 2018, 30(4): 1414-1422. PANG Ming-bao, CAI Zhang-hui. CAM of Possible Accident for Longitudinal Slope Curve of Mountain Freeway[J]. Journal of System Simulation, 2018, 30(4): 1414-1422. |

| [16] |

庞林猛. 山区高速公路线形对行车安全的影响评价研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2017. PANG lin-meng. Study on Impact Evaluation of Expressway Alignment in Mountainous Areas on Driving Safety[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2017. |

| [17] |

周维东, 邬洪波, 廖军洪. 基于事故预测的山区高速公路长下坡安全评价[J]. 重庆交通大学学报: 自然科学版, 2016, 35(5): 110-114. ZHOU Wei-dong, WU Hong-bo, LIAO Jun-hong. Safety Assessment for Long Downgrade of Expressway in Mountainous Area by Method of Accident-prediction[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University: Natural Science Edition, 2016, 35(5): 110-114. |

| [18] |

许金良, 雷天, 贾兴利, 等. 基于典型汽车爬坡的高海拔地区公路最大纵坡[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2017, 45(6): 854-860. XU Jin-liang, LEI Tian, JIA Xing-li, et al. Maximal Gradient of Highway in High-altitude Area Based on Typical Truck's Climbing Performance[J]. Journal of Tongji University: Natural Science Edition, 2017, 45(6): 854-860. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38