扩展功能

文章信息

- 李薇, 杨华, 尹小涛, 张朔

- LI Wei, YANG Hua, YIN Xiao-tao, ZHANG Shuo

- 山区高速公路典型弃渣场稳定性综合评估

- Comprehensive Evaluation on Typical Spoil Ground of Mountainous Expressway

- 公路交通科技, 2021, 38(7): 38-44

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(7): 38-44

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.07.006

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-11-23

2. 中交铁道(武汉)建设科技有限公司, 湖北 武汉 430056;

3. 中国科学院武汉岩土力学研究所 岩土力学与工程国家重点试验室, 湖北 武汉 430071;

4. 安徽理工大学 土木建筑学院, 安徽 淮南 232001

2. China Railway (Wuhan) Construction Science and Technology Co., Ltd., Wuhan Hubei 430056, China;

3. State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Institute of Rock and Soil Mechanics of CAS, Wuhan Hubei 430071, China;

4. School of Civil Engineering and Architecture, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001, China

随着“长江经济带”和“一带一路”倡议等国家政策的颁布实施,我国西南地区高速公路和铁路项目建设逐渐增多。由于我国西南地区属于山地高原地形,江河纵横,地跨6大水系,这一独特的自然地形地貌特点决定了山区高速公路建设以桥隧为主。因此,在山区高速公路建设过程中产生土石方量巨大的弃渣。这些弃渣因其颗粒级配差、欠固结、非饱和等因素导致再利用率极低[1-5],若这些弃渣随意堆置或处置、防护不当,则会对生态环境造成极大破坏,导致水土流失,严重时极易形成滑坡、泥石流等安全问题,直接威胁高速公路沿线生产、生活安全。因此,在高速公路沿线需要建设大量的弃渣场来堆置这些弃渣。

目前,国内外学者对山区高速公路弃渣场的研究较少,蒋成海等[6]指出了山区高速公路弃渣场建设在技术及管理两方面存在的问题,并针对存在的问题,分别从规划设计阶段、工程实施阶段和运营管理阶段提出了建议。张家铭等[7]考虑多种影响弃渣边坡安全稳定的因素,基于改进的正交设计方法对其设计和防护提供指导。吴谦等[8]对某一弃渣场稳定性可靠度进行研究,发现边坡稳定系数对弃渣内摩擦角的变异最为敏感。刘建伟等[9]采集弃渣场不同坡位的弃渣样品,对多项物理指标进行测定,研究影响弃渣场稳定性的主要因素。刘浩等[10]结合典型弃渣场工程实例,通过正交试验设计和方差分析理论对弃渣场滑坡影响因素敏感性进行了分析。王光辉等[11]基于弃渣边坡地质模型利用数值计算方法分析了该弃渣场在降雨条件下的边坡稳定性。张朔等[12]归纳总结了山区高速公路弃渣场常见病害,并对其致害机理和相应的安全控制技术进行了深入探讨。从目前的研究现状来看,研究主要集中于影响弃渣场安全稳定因素的研判,且目前的弃渣场安全评估工作相对静态,忽视了弃渣体从堆积到稳定是一个动态过程,缺乏对其系统的综合安全控制技术研究。

1 当前山区高速公路弃渣场存在的问题及挑战 1.1 山区高速公路弃渣场存在的问题(1) 山区高速公路弃渣场设计施工管理等无章可循,作为高速公路建设的线外附属工程,在各个方面得不到重视[13]。当前相关工作主要参考其他行业排土场规范或水土保持类相关规范[14-15],不能真正反映弃渣自身特点和山区弃渣场既有特征。

(2) 工可阶段选址存在潜在隐患,由于山区高速公路沿线场地极为有限,前期选址过于理想化,缺乏系统可操作性的完备考虑,导致某些弃渣场地自然稳定性存在潜在隐患[16]。

(3) 弃渣本身性质较差,颗粒级配不良,分选性差,孔隙率高,结构松散,欠固结,施工过程中通常不进行严格压实处理,需要较长时间固结稳定,由此造成一定范围内的工后不均匀沉降。

(4) 弃渣过程缺乏严格管控,存在过多安全隐患,譬如弃渣方量超标、场地清表不到位、弃渣临空面过多、边坡坡率过陡、边坡台阶宽度不足等问题。

(5) 当前弃渣场稳定性评估多为一次性的终了评估,资料相对静止,缺乏多阶段定性调查,弃渣边坡属于人工松散堆积体,常见的破坏形式与传统的土质或岩质边坡不同,仅凭定性或定量手段以传统边坡稳定性评价的方式进行评估,往往导致结果失真。

1.2 山区高速公路弃渣场面临的挑战(1) 近期密集的法律法规的颁布实施。当前我国环保法规日趋严格,为了约束相关单位保护当地生态环境,相关部委在强制规定生产建设单位编制水土保持方案的基础上,相继下达的《生产建设项目水土保持监督管理办法》(办水保函[2019]172号)、《生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》(办水保[2020]160号)等文件均明确指出应当将弃渣场作为水土保持的重中之重,并细化弃渣堆置阶段的各单位主体责任。由此带来的改变,对原有稳定性评价内容和方法提出挑战。因此,如何准确、规范、合理地进行山区高速公路弃渣场综合安全评估值工作值得思考。

(2) 近期安全事故频发。深圳光明新区红坳弃渣场失稳事故,其主要原因是弃渣超载造成的地基承载失稳,事故带来的警示是不能没有论证地擅自增容扩容。云南云临高速某弃渣场的失稳问题,主要原因在于下卧层造成的地基失稳,那么这些事故提出的挑战是现有的选址方法是不完善的,目前工可调查的范围,多数局限于在google图上作业,包括现场看一下、圈一下,这样选址对于多数是可以的,可是出问题的往往是特殊案例,带来的危害也是巨大的。这些安全事故说明依托既有规范,如果是狭隘的理解评估是远远不够的,如果沿用传统的方式方法那么这类安全问题可能还会产生。

(3) 弃渣场评估流程逐渐严格化、科学化、合理化,相关单位需要正视弃渣场工作,针对山区高速公路建设和运营过程中弃渣场可能出现的安全问题和环境问题,开展相应的科学研究工作,摒弃以往的一次性终了验收性评估,通过定性与定量相结合的评估方式进行多阶段跟踪评估,提出安全经济且适用于山区高速公路弃渣场的综合安全控制技术。

因此,本研究在总结当前山区高速公路弃渣场存在的诸多问题和挑战的基础上,依托实际工程,利用前期、中期和整形后不同阶段的现场踏勘、多期测绘等技术资料,进行定性评价,采用地面调查方式,利用工程地质评价方法,重点解决不良地质和地基承载带来的整体失稳风险;定量评价,采用极限平衡法建模计算方式,利用不同工况弃渣边坡安全系数标准,判断弃渣边坡是否满足工程稳定性要求,把控弃渣边坡的安全风险。定性和定量相结合的弃渣场稳定性综合评估方法可以为山区类似弃渣场工程稳定性评价和安全控制提供借鉴。

2 山区交通工程弃渣场综合评估方法首先山区弃渣工程的实施具有阶段特征,不同阶段面临不同的安全挑战,规划设计阶段主要是定性方法;实施阶段主要是定量方法,两者共同组成了完整的符合实际的弃渣场稳定性专题评估。

2.1 定性评估定性评估,采用方法主要是地面调查,适用于初期规划阶段,采用工程地质评价方法,主要解决不良地质和地基承载安全带来的弃渣场整体失稳安全风险,控制指标主要是规划堆高造成的堆载不能超过地基承载力。

2.2 定量评估定量评估,采用方法主要是规范规定的极限平衡方法,适用于整形后阶段,采用数值建模计算的方式,主要解决弃渣边坡是否满足工程稳定性要求带来的安全风险,控制指标主要是自然、降雨、地震工况弃渣边坡是否满足规范规定安全系数标准。

定性和定量相结合有助于解决弃渣场的稳定性,符合实际工程的评估流程,做到风险的过程把控。

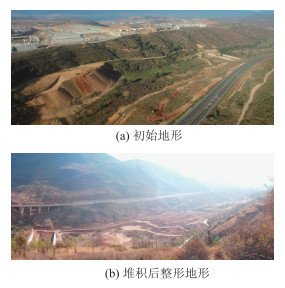

3 工程实例 3.1 工程概况该弃渣场位于大永高速公路主线K2+500的山间沟谷,边坡为斜坡,底部为缓坡,边坡为淤泥或淤泥质土,厚约1~2 m。该弃土场弃土高度最高约24 m,占地26.6×104 m2,设计弃方量达146.0×104 m3。

该弃土场恢复后分2级,第1级高10 m,坡比1∶1.7;第2级高10 m,坡比1∶1.7。坡脚设置两道拦砂坝,坡高8 m,长分别为156.5 m和132.1 m。该弃土场设置排水沟,0.6 m×0.6 m排水沟420 m,3 m×2 m排水沟1 121 m。弃土场在堆放弃前方,沿原沟槽设置1.5 m×1 m的盲沟1 010 m。3级弃渣场,如图 1所示。

|

| 图 1 不同时期K2+500弃渣场照片 Fig. 1 Photos of K2+ 500 spoil ground in different periods |

| |

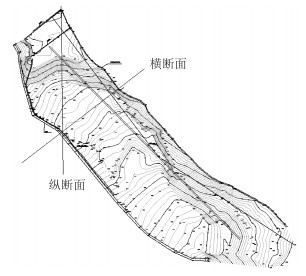

K2+500弃渣场整体1级填筑,坡体两侧设置排水沟,坡角约为40°,临近拦砂坝一侧底部可见明显底鼓,侧向挤出效应显著,前缘边坡处于欠稳定状态,饱和状态下存在局部稳定性问题。坡前设置拦渣墙,往下约30 m位置有一横跨输水渡槽,沟口右侧山坡顶部有一户人家。平面地形见图 2。

|

| 图 2 K2+500弃渣场平面 Fig. 2 Plane of K2 + 500 spoil ground |

| |

3.2 基于地面调查的定性评估 3.2.1 地面调查

根据规范要求,需要调查并评估拦渣墙和渠道等主体结构的外观、功能;坡面稳定状态。从现场调查和施工单位提供的基槽照片来看,拦渣墙直接坐落在基岩上,结构外观完好,背侧容量充足,拦渣墙当前状态稳定。弃渣场拦渣墙现状如图 3所示。

|

| 图 3 K2+500弃渣场拦渣墙现状 Fig. 3 Current situation of slag retaining wall in K2+500 spoil ground |

| |

已设置边沟,既有截排水措施整体结构完好,调查期间发现局部开裂破损现象,建议及时修补,防止坡面汇水通过裂缝进入坡体,如图 4所示。

|

| 图 4 部分截排水沟淤塞、破损 Fig. 4 Blockage and damage of part of drainage ditch |

| |

现场调查发现,该弃渣场采用1级坡堆积整形。调查期间发现坡体前缘有侧向挤出变形滑坡迹象,坡脚淤泥质土层隆起,前缘坡顶发现多条弧形裂缝,见图 5。从以上调查情况来看,弃渣边坡目前处于欠稳定状态。

|

| 图 5 K2+500弃渣场坡面调查 Fig. 5 Investigating slope surface of K2+500 spoil ground |

| |

3.2.2 调查评估

(1) 定性评价

当前坡脚不稳定,局部有脱坡迹象,底部隆起严重,推移底部淤泥质土平移约10 m左右,有多条弧形底鼓裂缝,目测淤泥质土层厚度不大,前缘边坡存在失稳风险,且靠近拦渣墙,继续堆积则可能威胁拦渣墙的整体安全。

(2) 潜在问题分析及处治措施建议

根据现场调查、弃渣场设计文件和堆填现状的综合分析,认为形成前缘坡体滑移的原因是:①初始选择场地的时候未发现表层淤泥质土层,或者这部分不良土体是清表后堆积期间外运堆积造成,这些都是过程管理不到位造成的;②表层1 m左右淤泥质土的侧向挤出效应是造成前缘边坡失稳的主要因素;③建议在前缘10 m范围清底至自然较好土层,利用弃渣压实形成一个压脚平台,在保证前缘坡体安全的基础上,也可以保障前缘坡体不会威胁到拦渣墙。

3.3 基于建模计算的定量评估根据勘察报告、水土保持文件、规范经验取值、现场试验和数值反分析[17],综合确定了K2+500弃渣场计算参数,统计列于表 1。

| 地层 | 状态 | 重度/(kN·m-3) | 黏聚力/kPa | 摩擦角/(°) |

| 弃渣 | 自然 | 18.5 | 15 | 28 |

| 饱水 | 19.7 | 10 | 26 | |

| 淤泥质土 | 自然 | 17.8 | 10 | 12 |

| 饱水 | 17.4 | 5 | 10 | |

| 残坡积土 | 自然 | 18.6 | 30 | 35 |

| 饱水 | 19.2 | 25 | 28 | |

| 强风化基岩 | 自然 | 22.8 | 200 | 35 |

| 饱水 | 23.5 | 150 | 32 |

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015)[18],测区地震动峰值加速度为0.20g,地震动反应谱特征周期0.40 s,地震基本烈度为Ⅷ度。根据设计提供的计算剖面,在slide软件平台建立其计算模型,采用自动搜索滑面的Bishop法计算稳定性系数,最不利滑面见图 6,不同工况稳定性系数统计列于表 2。

|

| 图 6 K2+500弃渣边坡的最不利滑面 Fig. 6 Worst sliding surface of K2+500 spoil slope |

| |

| 工况 | 稳定性系数 | 安全系数标准 | |

| 现状边坡 | 8 m高+10 m宽反压平台处理边坡 | ||

| 正常工况 | 1.091 | 1.617 | 1.25 |

| 非正常工况Ⅰ | 1.016 | 1.477 | 1.10 |

| 非正常工况Ⅱ | 0.799 | 1.126 | 1.10 |

由表 2和图 6可知,K2+500弃渣边坡,现状地形,正常工况稳定性系数1.09,小于1.25,不满足工程稳定性要求;非正常工况Ⅰ稳定性系数1.02,小于1.10,不满足工程稳定性要求;非正常工况Ⅱ稳定性系数0.80,小于1.10,不满足工程稳定性要求。在坡脚清除淤泥质土层后,按1∶2.0坡率设置8 m高10 m宽反压平台后,弃土边坡正常工况1.635,大于1.25,满足工程稳定性要求;非正常工况Ⅰ1.477,大于1.10,满足工程稳定性要求;非正常工况Ⅱ1.126,大于1.10,满足工程稳定性要求。因此,K2+500弃土场边坡,现状地形下,均不满足工程稳定性要求;表层淤泥质土层需要做清除处理,清除宽度不小于10 m,整形坡率按1∶2.0考虑,坡高8 m反压措施下,整治地形下,均满足工程稳定性要求。

4 现行规范作法和本研究方法对比分析(1) 现行规范做法下的评估效能分析

行业现在普遍的做法是在完成弃渣边坡的整形后,委托有资质的单位对弃渣场进行稳定性专题评估。对于前期和过程的评估没有做强制要求。

普遍做法是在现场调查的基础上,评估拦渣墙、渠道系统是否满足要求;在现场试验或室内试验或经验取值的基础上,建模计算分析,完成弃渣边坡的稳定性评价。验算弃渣边坡是否存在沿渣体内部、弃渣和原地面接触部位、沿自然地层不利位置产生滑移风险。这些是当前评估的重点。

静态评估,忽视了过程管控,对于带病上岗和后期劣化的控制效果几乎为0。国家近期密集出台了很多管理文件,无外乎强调主体责任,已经有多阶段全链条评估的趋势。

(2) 本研究综合评估方法的效能分析

定性和定量相结合的综合评估方法是单位该领域有效工作经验的总结,实践证明是行之有效的,将安全控制目标前移分解到工作的各环节,主要包括以下环节:①场地阶段解决选好地址,避免或者管控不良地质、特殊土体带来的不利影响,控制整体失稳风险。②堆积过程的全程管控和规划堆积,避免不良渣土堆积在底部和表面,尽可能好的土体包裹不好的土体。③整形后弃渣边坡稳定性评价,控制坡率,保障弃渣边坡整体稳定。④主体结构效能的定期管养,保证控水拦渣,保证弃渣场的中长期安全,弃渣工程本身是多环节动态过程,那么评估就要体现这些特点,否则脱离实际,则管控效果就会大打折扣。

5 结论在总结当前山区高速公路弃渣工程稳定性专题评估存在问题的基础上,根据作者对该领域的长期跟踪服务,提出了定性和定量相结合的综合评估方法,明确了两者的工作内容、方法和目标,利用工程实例检验了方法的科学性和合理性。

定性评估,采用多阶段地面调查方法,适用于初期规划阶段,采用工程地质评价方法,主要解决不良地质和地基承载安全带来的弃渣场整体失稳安全风险,控制指标主要是规划堆高造成的堆载不能超过地基承载力,解决带病上岗风险。

定量评估,采用建模计算方法,适用于整形后阶段,采用极限平衡法,主要解决弃渣边坡是否满足工程稳定性要求带来的安全风险,控制指标主要是自然、降雨、地震工况弃渣边坡是否满足规范规定安全系数标准,解决弃渣边坡是否存在沿渣体内部、弃渣和原地面接触部位、沿自然地层不利位置产生的滑移风险。

定性和定量相结合有助于解决弃渣场的稳定性,符合实际工程的评估流程,做到风险的过程把控,更符合山区弃渣工程的实际特点。

| [1] |

张华, 游宏, 黄晚清. 山区高速公路高填斜坡弃土场工后稳定性评估的实例分析[J]. 成都大学学报: 自然科学版, 2017, 36(3): 307-310. ZHANG Hua, YOU Hong, HUANG Wan-qing. Case Analysis of Post-construction Assessment for High-filled Spoil Ground on Slopes on Mountainous Expressway[J]. Journal of Chengdu University: Natural Science Edition, 2017, 36(3): 307-310. |

| [2] |

OGBONNAYA I, CHIDINMA C. Slope Stability Analysis of Mine Waste Dumps at a Mine Site in Southeastern Nigeria[J]. Springer Berlin Heidelberg, 2019, 78(4): 503-517. |

| [3] |

WANG J, CHEN C. Stability Analysis of Slope at a Disused Waste Dump by Two-wedge Model[J]. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2017, 31(8): 575-588. |

| [4] |

CHO Y C, SONG Y S. Deformation Measurements and a Stability Analysis of the Slope at a Coal Mine Waste Dump[J]. Ecological Engineering, 2014, 68: 189-199. |

| [5] |

周昌群. 山区高速公路弃渣场稳定性及关键技术控制研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2018: 4-5. ZHOU Chang-qun. Study on Stability and Key Technology Control of Waste Slag Field in Mountainous Expressway[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2018: 4-5. |

| [6] |

蒋成海, 彭立, 李宏泉, 等. 高速公路建设弃土场存在的问题及处治措施探讨[J]. 公路工程, 2011, 36(3): 47-50. JIANG Cheng-hai, PENG Li, LI Hong-quan, et al. Test Study on Spoil Ground in Mountainous Area High Way Engineering[J]. Highway Engineering, 2011, 36(3): 47-50. |

| [7] |

张家铭, 付金丹, 刘浩. 基于改进正交设计的山区弃土场边坡稳定性敏感分析[J]. 科技导报, 2012, 30(17): 38-42. ZHANG Jia-ming, FU Jin-dan, LIU Hao. Sensitivity Factors of Mountain Spoil Field Slopes Stability Based on Improved Orthogonal Method[J]. Science & Technology Review, 2012, 30(17): 38-42. |

| [8] |

吴谦, 毛雪松, 刘龙旗, 等. 某弃渣场边坡稳定性的可靠度分析[J]. 桂林: 桂林理工大学学报, 2017, 37(3): 475-480. WU Qian, MAO Xue-song, LIU Long-qi, et al. Stability Reliability Analysis of an Abandoned Dreg Site Slope[J]. Guilin: Journal of Guilin University of Technology, 2017, 37(3): 475-480. |

| [9] |

刘建伟, 史冬梅, 马晓刚, 等. 弃渣场边坡稳定性特征分析[J]. 水土保持学报, 2007, 21(5): 192-195. LIU Jian-wei, SHI Dong-mei, MA Xiao-gang, et al. Stability Characteristics Analysis on Sideslops of Excavation Waste Dump[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2007, 21(5): 192-195. |

| [10] |

刘浩, 张家铭, 付金丹, 等. 弃渣场滑坡影响因素敏感性计算分析[J]. 安全与环境工程, 2012, 19(6): 54-58. LIU Hao, ZHANG Jia-ming, FU Jin-dan, et al. Sensitivity Analysis of Influencing Factors of Discarded Soil Field Landslide[J]. Safety and Environmental Engineering, 2012, 19(6): 54-58. |

| [11] |

王光辉. 降雨入渗条件下弃渣场边坡稳定性分析[J]. 铁道建筑, 2017(6): 147-151. WANG Guang-hui. Slope Stability Analysis for Slag Dump under Rainfall Infiltration Condition[J]. Railway Engineering, 2017(6): 147-151. |

| [12] |

张朔, 但路昭, 尹小涛, 等. 山区交通工程弃渣场常见病害及安全控制研究[J]. 安徽理工大学学报: 自然科学版, 2020, 40(5): 13-19. ZHANG Shuo, DAN Lu-zhao, YIN Xiao-tao, et al. Study on Common Diseases and Safety Control of Waste Disposal Site of Traffic Engineering in Mountainous Area[J]. Journal of Anhui University of Science and Technology: Natural Science Edition, 2020, 40(5): 13-19. |

| [13] |

沈明祥, 罗红明, 刘志鹏, 等. 贵州省六盘水至威宁高速公路弃土场稳定性评估[J]. 中国岩溶, 2019, 38(4): 559-564. SHEN Ming-xiang, LUO Hong-ming, LIU Zhi-peng, et al. Stability Assessment of the Spoil Ground on the Liupanshui-Weining Expressway in Guizhou Province[J]. Carsolgica Sinica, 2019, 38(4): 559-564. |

| [14] |

GB51018-2014, 水土保持工程设计规范[S]. GB51018-2014, Code for Design of Soil and Water Conservation Engineering[S]. |

| [15] |

GB50433-2008, 开发建设项目水土保持技术规范[S]. GB50433-2008, Technical Code on Soil and Water Conservation of Development and Construction Projects[S]. |

| [16] |

王明慧, 蒋树平, 张桥, 等. 山区高速铁路弃渣场选址分析[J]. 铁道工程学报, 2013, 30(4): 18-20, 67. WANG Ming-hui, JIANG Shu-ping, ZHANG Qiao, et al. Analysis of Site Selection of Abandoned Dregs Field for Mountain High-speed Railway[J]. Journal of Railway Engineering Society, 2013, 30(4): 18-20, 67. |

| [17] |

JTG D30-2015, 公路路基设计规范[S]. JTG D30-2015, Specifications for Design of Highway Subgrades[S]. |

| [18] |

GB18306-2015, 中国地震动参数区划图[S]. GB18306-2015, Seismic Ground Motion Parameters Zonation Map of China[S]. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38