扩展功能

文章信息

- 高妍南, 郝晴

- GAO Yan-nan, HAO Qing

- 低碳经济下城市交通系统动力学模型及政策仿真

- A System Dynamics Model and Simulation of Policy for Urban Traffic System under Low Carbon Economy

- 公路交通科技, 2021, 38(3): 96-104

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(3): 96-104

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.03.013

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-01-03

2. 哈尔滨商业大学 工商管理博士后流动站,黑龙江 哈尔滨 150028;

3. 哈尔滨商业大学 管理学院,黑龙江 哈尔滨 150028

2. Administration Postdoctoral Station, Harbin University of Commerce, Harbin Heilongjiang 150028, China;

3. School of Management, Harbin University of Commerce, Harbin Heilongjiang 150028, China

随着社会经济迅猛发展, 环境污染问题日益加剧, 特别是近些年城市雾霾现象引起人们广泛关注, 人类的未来生存和可持续发展面临严峻挑战, 在此背景下低碳经济成为国内外最受关注的话题之一。发展低碳经济是降低环境污染的最佳方式, 而交通作为主要能源消耗方, 在低碳经济发展中占据不可或缺的地位。国外如英国、日本等发达国家针对低碳交通的发展都提出了各种规划及政策, 并取得了一些成效[1]。我国于2016年加入《巴黎气候变化协定》, 强调将生态文明建设交通运输发展的各方面相融合, 推进低碳城市交通运输发展。高强度的城市交通运输将导致道路碳排放量大幅上涨, 据统计, 仅2007年我国的城市交通CO2排放就达到了4.4亿t, 由碳排放造成的环境污染问题将阻碍经济社会实现可持续发展[2]。因此, 优化交通结构, 解决交通拥堵问题, 构建低碳、绿色、可持续发展的道路交通, 促进社会发展向低碳化转型具有至关重要的意义。

国外一些学者围绕城市交通污染及交通拥堵问题展开了大量研究。Suarez等[3]提出城市道路上机动车产生的尾气是引起城市空气污染问题的主要原因, 认为城市交通基础设施普遍被过度使用, 公共交通是缓解交通问题的有效手段[4]。Taylor[5]从经济学视角出发, 研究了城市交通拥堵的产生原因。McKnight[6]提出限制私家车的购买和使用可使城市交通问题得到解决。

国内一些学者利用定性或线性定量的方法, 在城市交通可持续发展的对策及评价方法方面展开了研究[7-8]。考虑到城市交通系统是一个受多种因素影响, 包含多个子系统和反馈结构的复杂系统, 使用常规线性定量方法常常无法准确描述城市交通系统的特点[9]。

系统动力学是一种模拟复杂系统动态过程的仿真方法, Wellar指出该方法可以用来评估城市交通可持续发展[10]。王继峰[11]采用系统动力学方法, 从人口、经济发展、机动车保有量、环境影响等方面出发, 建立了城市交通系统的SD模型。张建慧等[12]通过建立低碳交通系统动力学模型进行了仿真模拟, 发现机动车保有量和城市人口增加是城市交通碳排放增加的重要驱动因素。杨浩雄等[13]用系统动力学的方法建立治理城市交通拥堵的系统动力学模型, 进行了仿真分析并提出了对策建议。张毅等[14]构建了以机动车发展政策为调控因子的城市交通可持续发展系统动力学模型, 并指出政策干预对机动车保有量、GDP、总人口及NO2污染指数起到重要作用。另外, 随着城市环境污染问题的验证, 一些学者提出为实现物流与经济的协调发展, 应考虑建立低碳型物流发展模式[15-16]。

以上学者从多种角度出发研究了减少交通污染和道路拥堵的原因和影响因素。在此基础上, 本研究利用系统动力学方法, 分析城市人口数量与GDP、机动车保有量、交通基础设施建设、公共交通保有量、管理水平和交通政策等对城市低碳交通发展的影响, 建立含政策因素的城市低碳交通系统动力学模型。进一步以哈尔滨市为例, 围绕限行限号政策、新能源车补贴政策和交通供给侧改革政策这3个最为典型的政策措施, 进行仿真模拟, 研究各种交通管理政策作用产生的实际效果, 寻求实现城市低碳交通的合理建议。

1 政策影响下的城市低碳交通系统动力学模型 1.1 系统边界的确定城市交通系统是一个庞大的动态系统, 受环境、人口、经济、交通、政策等因素影响, 其内部结构复杂, 组织和要素之间存在繁复的因果反馈关系, 表现为复杂多反馈回路非线性系统。由于这种复杂性, 系统中的要素无法用精确的数学表达式表达, 只能通过半定性和半定量相结合的方法分析。系统动力学最初由Forrester教授在1956年提出, 专门用来模拟具有多反馈回路的交互网络和非线性关系的复杂系统, 因此可作为城市建设和城市交通管理等方面一个有效的政策分析工具[17]。

本研究建立系统动力学模型, 分析多种政策影响下城市低碳交通系统的发展, 并确定系统边界。影响城市交通低碳发展的因素众多, 本研究围绕城市低碳交通发展问题确定系统的边界。城市交通系统由城市居民出行和城市物流两部分构成, 其中产生碳排放的交通工具主要包括: 轨道交通、公共汽车、出租车、私家车、货运车辆。影响城市交通系统碳排放的主要因素包括: 城市人口数量、机动车保有量、城市GDP、交通基础设施建设、公共交通保有量、管理水平和交通政策等多种因素。

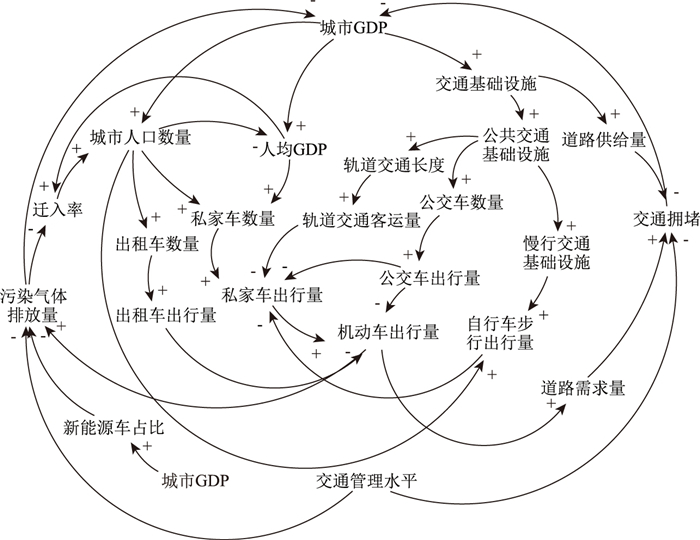

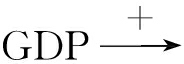

1.2 模型结构系统的总体结构和主要变量之间的影响关系如图 1所示。可以看出, 一方面, 随着城市GDP增长, 人们的收入水平提升, 对生活质量的追求日渐升高, 出于满足心理带来私家车数量的上升, 这导致道路上机动车数量上涨, 排放出大量的尾气影响碳排量。另一方面, 良好的城市发展也会给城市带来更多外来人口, 使得城市总人口数增加。由于道路供应量有限, 原本的城市道路容纳量已无法满足人们的交通需求量, 加剧交通拥堵现象, 影响污染气体扩散与排放。最终, 受交通压力和环境问题影响, 公共交通愈发得到重视, 而大力发展公共交通有利于减少碳排量、交通基础设施的完善和交通管理水平持续优化, 也都有益于缓解交通压力, 控制碳排量。

|

| 图 1 城市低碳交通系统结构图 Fig. 1 Structure chart of urban low carbon transport system |

| |

1.3 主要因果关系回路分析

模型中的主要因果关系回路如下:

(1) 城市 城市人口数量

城市人口数量 私家车数量

私家车数量 私家车出行量

私家车出行量 机动车保有量

机动车保有量 道路需求量

道路需求量 交通拥堵

交通拥堵 城市GDP(负反馈)

城市GDP(负反馈)

随着城市经济的增长, 城市人口大幅上涨, 居民的出行量增加, 同时人们为了追求更舒适的生活, 越来越多的人选择购买私家车, 导致机动车保有量增加, 对道路需求增加, 造成交通堵塞, 降低物流效率, 影响城市经济。

(2) 城市 交通基础设施

交通基础设施 道路供给量

道路供给量 交通拥堵

交通拥堵 城市GDP(正反馈)

城市GDP(正反馈)

城市经济水平升高, 道路交通基础设施建设逐渐优化, 拓宽路面可以提供更多的道路供给量, 缓解交通压力, 带动城市经济增长。

(3) 城市 城市人口数量

城市人口数量 出租车数量

出租车数量 机动车保有量

机动车保有量 道路需求量

道路需求量 交通拥堵

交通拥堵 城市GDP(负反馈)

城市GDP(负反馈)

随着人均收入水平的提高和人口的增加, 出租车变成了出行必不可少的工具, 造成机动车保有量增加, 形成交通拥堵, 阻碍城市经济发展。

(4) 城市人口数量 交通基础设施投资

交通基础设施投资 公共交通基础设施

公共交通基础设施 自行车和步行

自行车和步行 私家车出行量

私家车出行量 机动车出行量

机动车出行量 污染气体排放量

污染气体排放量 迁入率

迁入率 城市人口数量(正反馈)

城市人口数量(正反馈)

城市中外来游客和学生群体更喜欢选择自行车和步行, 这样不仅能减少机动车的使用, 降低机动车出行量, 减少废弃尾气排放量, 还可以更好地感受当地文化, 促进城市人口数量增加。

(5) 城市人口数量 私家车数量

私家车数量 私家车出行量

私家车出行量 机动车出行量

机动车出行量 污染气体排放量

污染气体排放量 迁入率

迁入率 城市人口数量(负反馈)

城市人口数量(负反馈)

随着城市人口数量的增加, 私家车数量增加, 造成环境污染严重, 从而影响城市人口迁入率, 限制城市人口规模化发展。

(6) 城市人口数量 人均

人均 私家车数量

私家车数量 私家车出行量

私家车出行量 机动车出行量量

机动车出行量量 道路需求量

道路需求量 交通拥堵

交通拥堵 城市

城市 城市人口数量(正反馈)

城市人口数量(正反馈)

城市人口数量的增加带来的另一方面的影响是使人均GDP降低, 从而减小机动车出行量, 缓解交通拥堵, 促进城市发展, 说明城市规模化发展的优势。

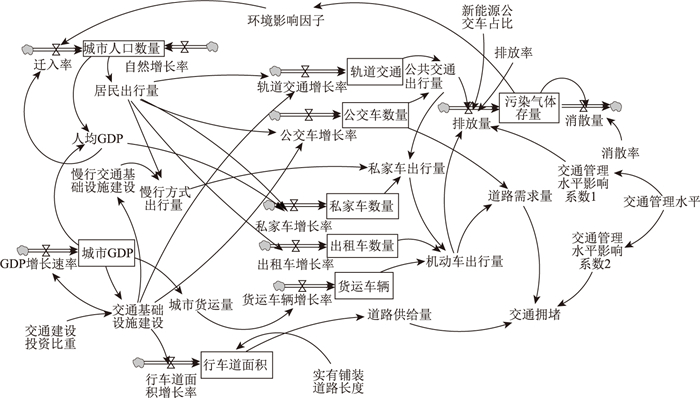

1.4 流程图在城市低碳交通主要变量因果回路图的基础上, 对各要素进行分析扩展, 得到政策影响下的城市低碳交通系统流图, 如图 2所示。

|

| 图 2 城市低碳交通系统流程图 Fig. 2 Flowchart of urban low carbon transport system |

| |

该系统动力学模型主要由微分方程构成, 相关变量的系统动力学方程如下。

2 参数预测与模型检验本研究以哈尔滨市实际数据为例, 利用VENSIM PLE软件对表 1中定义的模型进行仿真, 验证模型的有效性。哈尔滨市别称“冰城”, 是黑龙江省省会、副省级市, 我国东北地区重要的中心城市, 国家重要的制造业基地。近年来伴随着城市化进程的不断加快, 城市交通拥堵及环境污染问题也逐步凸显, 拥堵节点不断增加, 重点地区拥堵情况日益加剧, 据统计, 2019年哈尔滨市在全国拥堵地区排行榜上排名第2。因此, 对哈尔滨市低碳交通发展模式研究意义重大, 制订合理的交通管理政策对城市交通系统的发展和有害气体控制有重要价值。

| 方程 | 单位 |

| 起始年份=2014 | — |

| 终止年份=2025 | — |

| 城市GDP=INTEG(GDP增长率, 城市GDP)交通基础设施投资建设=交通基础设施投资比例×城市GDP | 亿元 |

| 城市人口数量=INTEG(自然增长率+迁入率-迁出率, 城市人口数量) | 亿元 |

| 人均GDP=城市GDP/城市人口数量 | 万人 |

| 居民出行量=城市人口数量×人均出行量 | 亿元/人 |

| 轨道交通=INTEG(轨道交通增长率, 轨道交通线路长度) | km |

| 公交车数量=INTEG(新能源公交车增长率, 公交车数量) | veh |

| 私家车数量=INTEG(私家车增长率, 私家车数量) | veh |

| 出租车数量=INTEG(出租车增长率, 出租车数量) | veh |

| 货运车辆= INTEG(货运车辆增长率, 货运车辆) | veh |

| 机动车出行量=私家车数量+出租车数辆+货车数辆 | veh |

| 公共交通出行量=轨道交通平均日客运量+公交车平均日客运量 | 万人次/d |

| 道路需求量=公交车数量+机动车出行量 | veh |

| 道路供给量=行车道面积×每m2容纳量 | veh |

| 污染气体存量=排放量-消散量 | 万t |

| 排放量=(排放率×机动车出行量+排放率×公共交通出行量) ×交通管理水平影响系数1 | 万t |

| 消散量=污染气体存量×消散率 | 万t |

| 交通拥堵=(道路需求量/道路供给量)×交通管理水平影响系数2 | — |

| 迁入率=人均GDP×环境影响因子 | — |

2.1 基于哈尔滨数据的模型参数估计

现阶段哈尔滨市总面积为5.31万km2, 区域面积10 198 km2。到2017年底, 常住人口1 092.9万人, 在籍人口955.0万人, 全市GDP总量为6 355.0亿元。综合来看, 哈尔滨市用地资源紧缺, 土地开发不够平均, 未能合理地规划土地使用, 会造成不必要的绕行, 且人口密度大, 在上下班高峰时段导致潮汐式交通, 造成交通拥堵, 降低交通安全指数。在城市低碳交通建设方面, 可选择的新能源公共汽车和轨道交通过少, 带来机动车保有量大范围增长, 从而导致较高的交通碳排放量。

本研究中交通系统相关数据源于哈尔滨市年鉴、哈尔滨市统计年鉴及相关公开发表的文献资料[18-19], 运用相关性分析估测相关变量及参数得到如表 2所示的模型仿真初始值(2014年)。

| 参数 | 取值 | 单位 |

| 城市GDP | 5 340.1 | 亿元 |

| GDP增长速率 | 6.34 | % |

| 交通基础设施投资比例 | 5.99 | % |

| 城市人口数量 | 987.29 | 万人 |

| 城市人口自然增长率 | 0.4 | % |

| 城市人口迁入率 | 0.78 | % |

| 城市人口迁出率 | 1.7 | % |

| 日人均出行量 | 2.02 | 人次 |

| 轨道交通线路长度 | 17 | km |

| 轨道交通增长率 | 2 | % |

| 轨道交通平均每日客运量 | 13.83 | 万人次 |

| 公交车数量 | 6 270 | veh |

| 公共车辆平均每日客运量 | 350 | 万人次 |

| 新能源公交车增长率 | 5.8 | % |

| 私家车数量 | 822 974 | veh |

| 私家车增长率 | 18.9 | % |

| 出租车数量 | 16 518 | veh |

| 出租车增长速率 | 4.8 | % |

| 货运车辆 | 97 626 | veh |

| 城市货运量 | 8 577 | 万t |

| 货车增长率 | 6.06 | % |

| 机动车年均排放量 | 20 | t/(veh·a) |

| 实有铺装道路长度 | 2 017 | km |

| 实有铺装道路面积 | 4 872 | 万m2 |

| 污染气体消散率 | 20 | % |

| 污染气体存量 | 23 000 | t |

2.2 基于哈尔滨数据的模型检验

利用2014—2017年的系列数据调试模型, 调试成功后, 运行模型, 输入2017年哈尔滨人口、GDP、机动车数量模拟结果。模拟结果与实际结果相比, 误差值均在5%以内, 证明模型描述的行为与实际表现基本符合, 具有较高的可信度, 可以使用该模型对哈尔滨市低碳交通系统的行为变化进行预测和分析, 结果见表 3。

| 参数 | 真实值 | 模拟值 | 误差/% |

| 城市人口数量/万人 | 954.99 | 996.095 6 | 4.3 |

| 城市GDP/亿元 | 6 257.2 | 439.76 | 2.9 |

| 公交车数量/veh | 7 519 | 7 443.2 | -1 |

| 私家车数量/veh | 1 361 644 | 1 414 750 | 3.9 |

| 出租车数量/veh | 18 193 | 19 608.7 | 4.7 |

3 仿真结果分析——以哈尔滨市为例

这里重点研究多种交通管理政策对城市低碳交通系统发展的影响。哈尔滨现行的交通管理政策主要包括3种: 限行限号政策、新能源车补贴政策、交通供给侧改革政策。由于政策的实行会导致某些变量数值发生变化, 通过改变某些关键因素的输入值, 利用系统动力学仿真软件VENSIMPLE模拟实行政策后城市低碳模型的变化趋势, 观察改变后的输出结果, 与原始模型结果进行比较, 分析不同政策对交通碳排量的影响是促进还是抑制, 探索合理的政策方案。

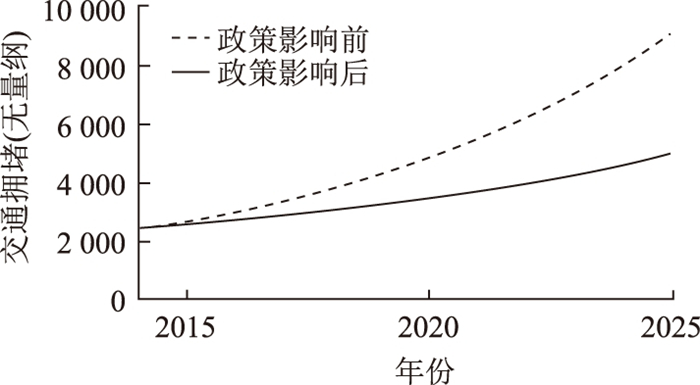

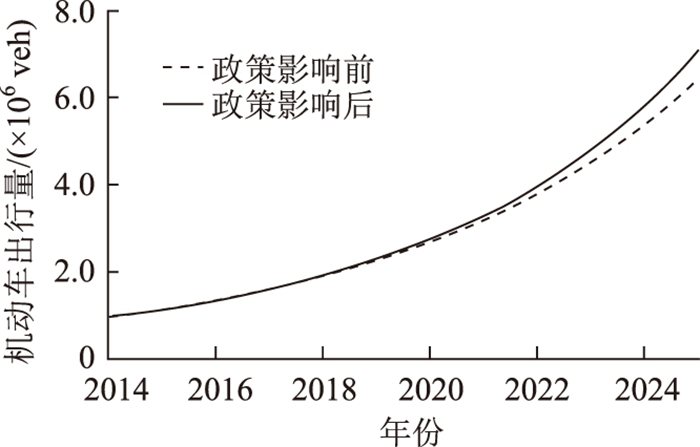

3.1 限行限号政策哈尔滨市限行限号政策是指单双号限行规则, 车牌号尾号为单数的车辆只能单日出行, 车牌号尾号为双数的车辆只能双日出行, 公交车、出租车及上下学期间学生的专业校车不限行, 外地车辆工作7:00—9:00和16:30—18:30在车流量巨大的几个路段全号禁行。实行限行限号政策, 减缓私家车增长速率为原来的2/3, 减少私家车出行量, 可在较大程度上减少机动车出行量。

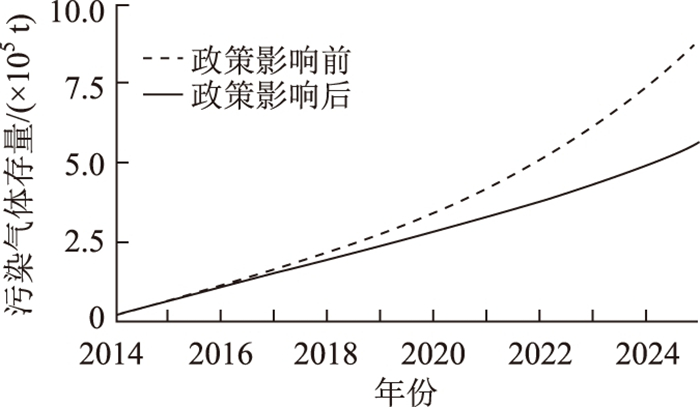

如图 3、图 4所示, 以限行限号政策对私家车数量进行限制, 进而降低机动车出行量。由于无法限制居民购车, 所以只能在有限水平上控制污染气体排放, 降低交通拥堵情况。

|

| 图 3 限行限号政策对交通拥堵的影响 Fig. 3 Influence of limiting vehicle number policy on traffic congestion |

| |

|

| 图 4 限行限号政策对污染气体存量的影响 Fig. 4 Influence of limiting vehicle number policy on polluting gas storage |

| |

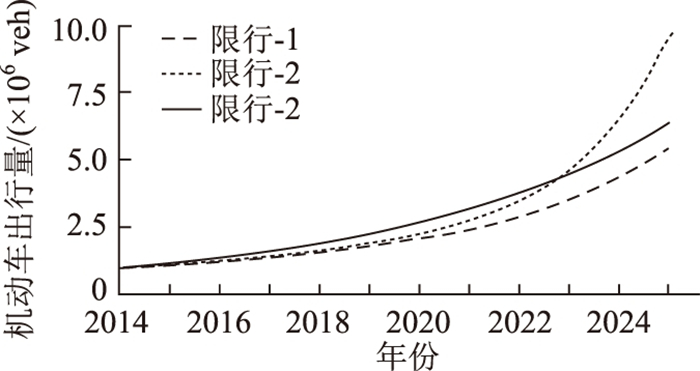

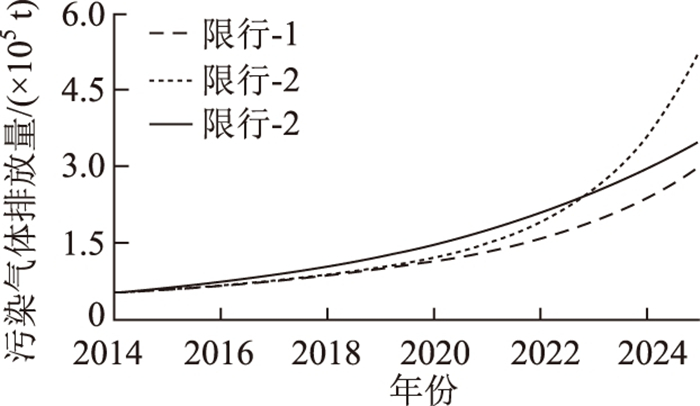

此外, 哈尔滨市属于高寒地区, 机动车是市民出行的主要交通工具。若公共交通系统没有改善, 无法提供方便快捷服务, 在限行政策刺激下, 部分人群会选择载客汽车(如滴滴等)或购买尾号不同的第2辆私家车作为出行替代方案, 这样会削弱限行政策的实施效果。如图 5所示, 由敏感性分析, 当小部分人群(3.5%)选择该替换方案时, 受限行政策影响, 机动出行量短期内受到限制, 长期来看反而有增加趋势(限行-1), 随着人群比例增加(7.3%), 限行政策的作用将逐渐较小甚至消失(限行-2)。此时, 由图 6可知, 由于机动车出行量的增加, 污染气体的排放也随之显著增加。

|

| 图 5 限行政策下机动车出行量对比 Fig. 5 Comparison of motor vehicle trips under traffic restriction policy |

| |

|

| 图 6 限行政策下污染气体排放量对比 Fig. 6 Comparison of pollutant gas emissions under traffic restriction policy |

| |

限行政策主要通过控制机动车增长速度实现对机动车相对数量的限制。理想情况下, 限行政策可以使更多人群选择公共交通方式出行, 但若公共交通系统不够完善, 该政策短期内有效, 而从长远角度来看, 会使交通拥堵及环境污染等问题更为加剧。

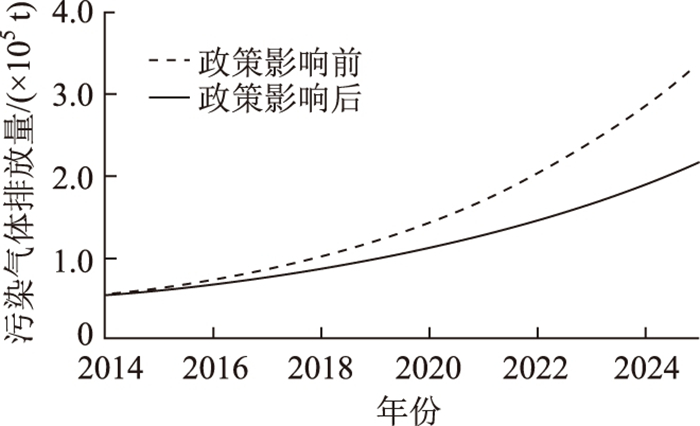

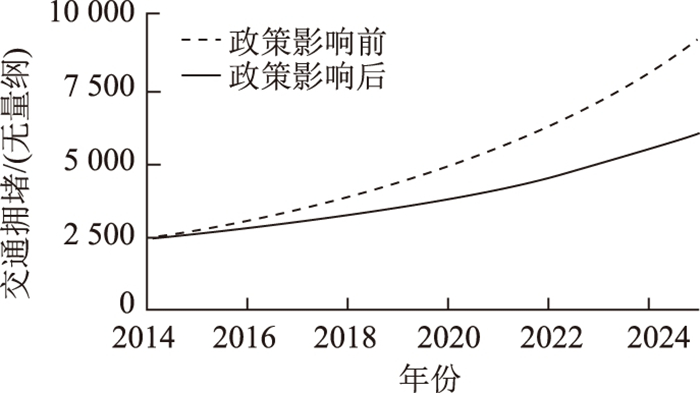

3.2 新能源车补贴政策哈尔滨市政府为鼓励新能源车的普及应用发布了1项补贴政策。按照国家补贴标准, 对新能源汽车按1∶0.5的比例给予地方财政补贴。新能源车具有低污染、噪声小、更稳定的优点, 但由于成本高、城市内充电站很少, 不能被广泛使用。假设新能源公交车和新能源私家车的使用率升高, 减少使用燃料汽车, 调整新能源公交车的增长速率为原来的1.5倍, 减缓燃料私家车增长速率为原来的3/4, 出租车增长速率为原来的2/3, 得到污染气体排放量变化如图 7所示, 政策影响下的机动车出行量变化如图 8所示。

|

| 图 7 新能源车补贴政策对排放量的影响 Fig. 7 Influence of subsidy policy for new energy vehicles on emissions |

| |

|

| 图 8 新能源车补贴政策对机动车出行量的影响 Fig. 8 Influence of subsidy policy for new energy vehicles on vehicle trips |

| |

由图 7可知, 新能源车补贴政策可有效地将老式公交车转换成新能源公交车, 加大居民购买汽车时选择新能源车的可能性。较少纯燃料私家车的使用, 将增加新能源车的使用量, 减少汽车尾气排放, 降低污染气体存量, 提高空气质量。由图 8可知, 在新能源补贴政策下, 机动车出行量基本无变化, 长期来看有缓慢增长趋势, 将加重交通负担, 这主要是由于绿色能源车在出行时不受限行限购等交通政策影响。结合哈尔滨目前拥堵严重的情况, 新能源车未来发展策略应以公交车及出租车为主, 对私家车的发展应由财政补贴购买政策转为普及充电桩、加强基础设施的引导购买政策。

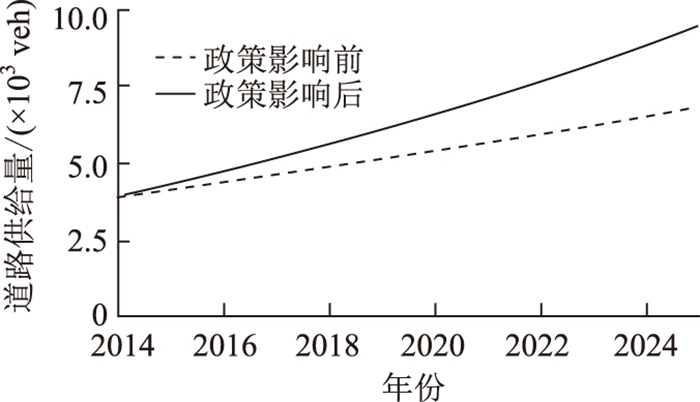

3.3 交通供给侧改革政策交通供给侧结构性改革是以满足居民交通需求为基本原则, 通过加大交通基础设施投资, 包括: 完善交通基础设施、优化交通基础设施服务水平, 从而提高交通供给量, 满足居民日益增加的交通个性化需求, 减少交通拥堵和交通事故。假设将加大交通建设投资比例增加到8.5%, 相应的行车道面积增长率增长为4.8%, 轨道交通增长率增长为3%, 实有装铺道路长度增加到3 000 km, 考虑到公共交通出行对机动车出行选择的影响, 出租车增长率减少1/6, 私家车出行率减少1/20。最终得到道路供给量变化如图 9所示, 交通拥挤变化如图 10所示。

|

| 图 9 交通供给侧改革政策对道路供给量的影响 Fig. 9 Influence of traffic supply side reform policy on road supply |

| |

|

| 图 10 交通供给侧改革政策对交通拥挤的影响 Fig. 10 Influence of traffic supply side reform policy on traffic congestion |

| |

可以看出, 交通供给改革政策会提高道路供给量, 这主要是由于加大交通建设投资比例, 修建道路增加原有道路长度及道路条数, 增大了城市行车路面积, 有效分担了原有路段的车流量。另外, 在实行交通供给侧改革的同时, 轨道交通建设也得到提升, 优化了公交车站等基础设施, 将间接增加公共交通分担率, 抑制出租车和私家车的出行量, 缓解交通拥堵情况。但应注意如果只单纯增加道路长度, 在一些道路交汇的路口还会造成交通拥挤现象, 所以还要适当拓宽道路, 升级交通基础设施, 才能有效缓解交通拥挤。

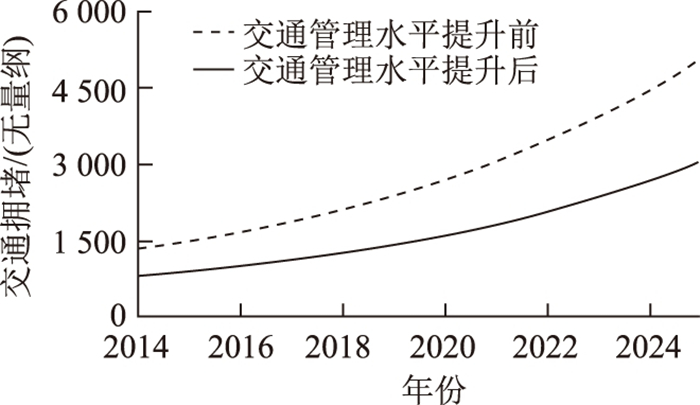

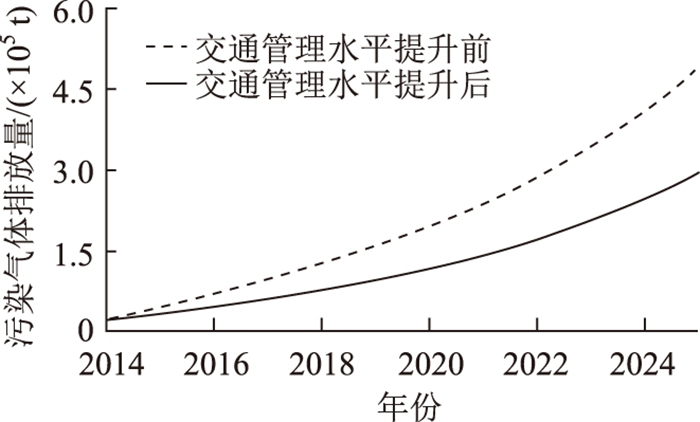

3.4 提高交通管理水平城市交通管理水平主要体现在交通管理的精细化程度、信息化程度及管理系统的协调性。设交通管理水平会逐步优化分为1, 2, 3, 4级, 数字越大代表交通管理水平越高[20]。应用表函数的形式表示交通管理水平的影响[21], 表函数取值范围为0.4~0.8。在其他变量不发生改变时, 随着交通管理等级的提高, 相应的影响系数减小, 此时交通拥堵缓解程度加大, 污染气体排放量排放量减小。对交通拥堵的影响如图 11所示, 对污染气体存量的影响如图 12所示。

|

| 图 11 交通管理水平对交通拥挤的影响 Fig. 11 Influence of traffic management level on traffic congestion |

| |

|

| 图 12 交通管理水平对污染气体存量的影响 Fig. 12 Influence of traffic management level on pollutant gas storage |

| |

可以看出, 提升交通管理水平(如合理划分人行道、小汽车道、公交车道、自行车道等)对治理城市交通拥堵和污染气体排放有着较大影响。有序地进行交通运输, 会提升交通的秩序和效率, 有效减缓交通堵塞, 减少污染气体存量。

4 结论本研究利用系统动力学方法构建交通管理政策下的城市低碳交通系统模型, 以哈尔滨市为研究案例, 考察了交通政策干预对交通拥挤、道路供给量、机动车出行量及污染气体排放等多方面的影响, 得出如下结论。

(1) 当前采取灵活有效的交通管理政策, 提高交通管理水平, 有助于减小交通拥堵现象, 降低污染气体的排放, 实现交通、人口、经济和环境的平衡。

(2) 限行政策仍是目前应对交通拥堵的有效措施之一。但从城市交通发展的长远角度来看, 应在满足消费者交通需求的前提下, 优先发展公共交通网络建设, 大力发展轨道交通, 提高公交分担率及居民公共交通满意度, 降低机动车的总数量和出行量。

(3) 在发展新能源汽车应对城市污染问题时, 政府补贴应主要用于加大新能源公交车及新能源出租车的投入比例, 解决公共充电桩配备不足的问题, 合理引导私家车的自主购买。同时结合哈尔滨实际情况, 可考虑在商场地下配备充电桩, 应对寒冷天气和等待时长的问题。

(4) 交通拥堵与城市环境污染问题联系紧密。较好的基础设施建设将增加交通供给量带来的交通周转率提升, 降低城市交通拥挤带来的资源消耗及温室气体排放。城市交通管理水平的提高不仅可维护居民秩序出行, 也可减少交通事故的发生, 保障城市道路顺畅, 营造良好的生活环境。

| [1] |

BELL M G H. Traffic Restraint and Urban Decay[C]//IEE Colloquium on Urban Congestion Management, London: IEE, 1995.

|

| [2] |

徐莹, 张雪梅, 曹柬. 雾霾背景下政府监管与交通企业低碳行为演化博弈[J]. 系统管理学报, 2018, 27(3): 462-469, 477. XU Ying, ZHANG Xue-mei, CAO Jian. Evolutionary Game Analysis of Government Regulation and Low-carbon Transportation Behavior under the Background of Smog[J]. Journal of Systems & Management, 2018, 27(3): 462-469, 477. |

| [3] |

SUAREZ P, ANDERSON W, MAHAL V, et al. Impacts of Flooding and Climate Change on Urban Transportation: A Systemwide Performance Assessment of the Boston Metro Area[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2005, 10(3): 231-244. |

| [4] |

PFLIEGER G, KAUFMANN V, PATTARONI L, et al. How Does Urban Public Transport Change Cities? Correlations between Past and Present Transport and Urban Planning Policies[J]. Urban Studies, 2009, 46(7): 1421-1437. |

| [5] |

TAYLOR J. Urban Congestion and Pollution: Is Road Pricing the Answer?[J]//Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer, 1992, 93(4): 227-228.

|

| [6] |

MCKNIGHT E J. Transportation 2020: Opportunities and Challenges[J]. Professional Engineering, 1993, 6(3): 29-31. |

| [7] |

张军. 城市交通系统可持续发展综合评价研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2007. ZHANG Jun. Study on Integrated Evaluation for Sustainable Development of Urban Traffic System[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2007. |

| [8] |

邢进元. 北京城市道路交通系统可持续发展能力研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2012. XING Jin-yuan. Research on Sustainable Development Capacity of Urban Road Traffic System in Beijing[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012. |

| [9] |

清华大学"城市可持续交通"课题组. 中国城市可持续交通: 问题、挑战与实现途径[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2007. Sustainable Urban Mobility Project Team of Tsinghua University. Urban Sustainable Mobility in China: Problems, Challenges and Realization[M]. Bejing: China Railway Publishing House, Beijing, 2007. |

| [10] |

WELLA R B. Sampler of Commentaries on Methods and Techniques That Could Be Used in Making Decisions about Identifying, Adopting, or Implementing Sustainable Transport Practices, Research Report 3[R]. Ottawa: Transport Canada, 2009.

|

| [11] |

王继峰, 陆化普, 彭唬. 城市交通系统的SD模型及其应用[J]. 交通运输系统工程与信息, 2008, 8(3): 83-89. WANG Ji-feng, LU Hua-pu, PENG Hu. System Dynamics Model of Transportation System and Its Application[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2008, 8(3): 83-89. |

| [12] |

张建慧, 雷星晖, 李金良. 基于系统动力学城市低碳交通发展模式研究: 以郑州市为例[J]. 软科学, 2012, 26(4): 77-81. ZHANG Jian-hui, LEI Xing-hui, LI Jin-liang. Research on Building Urban Low-carbon Transportation System Based on System Dynamics: Taking Zhengzhou as an Example[J]. Soft Science, 2012, 26(4): 77-81. |

| [13] |

杨浩雄, 李金丹, 张浩, 等. 基于系统动力学的城市交通拥堵治理问题研究[J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(8): 2135-2143. YANG Hao-xiong, LI Jin-dan, ZHANG Hao, et al. Research on the Governance of Urban Traffic Jam Based on System Dynamics[J]. System Engineering-Theory & Practice, 2014, 34(8): 2135-2143. |

| [14] |

张毅, 张丽, 万丽娟, 等. 基于机动车政策的城市交通可持续发展建模研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(6): 142-153. ZHANG Yi, ZHANG Li, WAN Li-juan, et al. Modelling of Sustainable Development of Urban Traffic Based on Vehicle Policy[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(6): 142-153. |

| [15] |

刘广海, 游力, 邹毅峰. 珠江三角洲铁路物流与区域经济协调发展研究[J]. 铁道运输与经济, 2015, 37(2): 12-15. LIU Guang-hai, YOU Li, ZOU Yi-feng, et al. Study on Coordinative Development between Railway Logistics and Regional Economy in Pear River Delta[J]. Railway Transport and Economy, 2015, 37(2): 12-15. |

| [16] |

王柏谊, 杨帆. 物流业发展与区域经济的空间溢出效应性研究[J]. 综合运输, 2016, 38(3): 133-135. WANG Bai-yi, YANG Fan. Study on the Logistics Industry and the Spatial Spillover Effect of Regional Economies[J]. Comprehensive Transportation, 2016, 38(3): 133-135. |

| [17] |

HAGHANI A, LEE S Y, BYUN J H. A System Dynamics Approach to Land Use Transportation System Performance Modeling Part I: Methodology and Part II: Application[J]. Journal of Advanced Transportation, 2003, 37(1): 1-82. |

| [18] |

于一. 哈尔滨市交通拥堵治理问题研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨商业大学, 2015. YU Yi. Study on Traffic Congestion Management in Harbin[D]. Harbin: Harbin University of Commerce, 2015. |

| [19] |

杨海强, 安实, 王健. 基于GPS数据的城市常发性拥堵区域识别方法[J]. 科学技术与工程, 2018, 18(13): 156-160. YANG Hai-qiang, AN Shi, WANG Jian. The Method of Identifying Urban Recurrent Congestion Area Based on GPS Data[J]. Science Technology and Engineering, 2018, 18(13): 156-160. |

| [20] |

郭秀芝, 杨新苗, 胡明伟, 等. 交通管理水平提高的时间效益评价研究[J]. 中南公路工程, 2004, 29(4): 31-34. GUO Xiu-zhi, YANG Xin-miao, HU Ming-wei, et al. Evaluation of Time Benefits by Improving Level of Traffic Management[J]. Journal of Central South Highway Engineering, 2004, 29(4): 31-34. |

| [21] |

WEN L, BAI L. System Dynamics Modeling and Policy Simulation for Urban Traffic: A Case Study in Beijing[J]. Environmental Modeling & Assessment, 2017(22): 363-378. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38