扩展功能

文章信息

- 孙盼盼, 余青

- SUN Pan-pan, YU Qing

- 基于政策文本量化分析的我国风景道政策演进特征研究

- Study on Evolution Characteristics of Chinese Scenic Byway Policies Based on Quantitative Analysis on Policy Texts

- 公路交通科技, 2021, 38(2): 146-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(2): 146-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.02.019

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-07-07

风景道指路旁或视域之内,拥有审美风景、自然、游憩、文化、历史和考古等价值的景观道路[1],可实现道路从单一交通功能向交通、景观、生态、游憩和保护等复合功能的转变,反映了工程技术与生态环境、历史文化、景观游憩的有机结合,是百余年来欧美国家注重生态环境及自然文化遗产保护与管理的延续和发展[2]。

近年来,风景道作为一种新型旅游功能区和线型旅游目的地,协同区域发展、优化空间布局[3],顺应“旅游+”、“交通+”、“生态+”等融合发展时代的迫切需求,兼具景观、生态、社会、经济、文化5大属性[4],逐步成为我国实施全域旅游发展、交通强国战略和美丽中国建设的重要抓手。

风景道源起于美国,在我国的实践发展与学术研究中出现了风景道、旅游风景道、旅游公路、生态公路、生态风景道、美丽公路、景观道路、风景道路、文化线路、遗产廊道、绿道、公园路等各种称谓和术语,学者们对此也进行过相关辨析与界定[1, 5-6],这些概念既互有重复, 有些含义又略有不同,但广义上都属于“泛风景道”范畴,因此,文中用“风景道”统一上述术语,并进行政策文本的搜集、整理与分析。

政策属于制度范畴,风景道政策是推进我国风景道走向规范化、规模化和可持续化发展的前提条件,是促进风景道建设的重要措施和手段,也是一个国家主导与管理风景道发展的重要依据和基本准则,具有引领与导向作用。随着风景道建设与发展得到各地积极响应和市场热捧,在国家层面开始高度重视风景道政策的制订与实施,实践的快速发展迫切需要理论予以支撑。

国外学者对风景道政策的研究主要集中在3个方面:一是风景道现有政策情况。Jones等[7]在对美国华盛顿风景和休闲公路进行研究时,回顾了其他州现有风景公路相关法案政策;Nishikawa[8]回顾了日本历史风景道路认定的相关政策,就现有认定标准加以剖析。二是风景道政策制订与使用。Smith[9]从政策角度出发,提出应建立美国全国性的风景道路系统,并给予联邦资助或特殊类别的资助,以发挥其推动经济发展的作用;Hoover等[10]从土地使用政策角度,描述了美国促进跨区域绿道政策协调的制度安排,提出应在民主参与背景下建立绿道政策;Yates等[11]研究得出为更好整合风景公路的旅游资源,加强社区参与,未来应更加关注政策实施过程中,政府管理人员与非政府参与人员(如社区志愿者)的差异性,以使政策实施更有效;Weiler等[12]认为未来风景驾车道市场营销时,应去标志化,考虑心理和人口统计学因素,以进一步具体分析政策运用案例。三是对完善风景道政策提出相关建议。Gobster等[13]、Antonson等[14]、Maltese等[15]在对绿道规划、旅游线路管理政策制订与实施和文化遗产廊道收益评估的研究中,分别提出了相应的政策完善建议;Cohen等[16]研究认为城际自驾旅游的兴起,使风景公路更关注景观的串联,对旅游业产生的社会和经济影响,政策决策者应予以重视。

国内学者针对风景道政策的专门性研究还十分缺乏,多是从对美国风景道管理[17]、风景道评估[18]、路侧游憩服务设施规划提升[19]、风景道规划设计[20]、旅游风景道系统规划设计方法[21]、风景道投融资[22]等研究中涉及的政策建议或得到的启示,呼吁应结合我国实际,借鉴国外先进经验,完善国家层面风景道相关政策,并尽快出台风景道专门性政策。还有一部分学者,针对我国风景道发展,对我国现有相关政策状况进行了简要阐述[23-24],提出了相关建议。学者们认为由于风景道涉及多个部门和行业,出现政出多门现象,政策协同性有待提升,政策内容宏观引导有余、微观支撑不足,政策规范不完善,难以落实[25-26],认为我国风景道发展中投资大、运营难、评估标准亟待建立等问题[27],为此,应在实践与操作层面,推动风景道建设、评估、投融资、运营等专门性政策的出台[3],积极推进将风景道体系相关内容列入《公路法》和《旅游法》,或通过国务院文件形式,对风景道相关制度内容加以规定[28],对原国省道提升改造为旅游风景道项目予以政策支持[29],加强区域风景道体系建设政策保障[30]。另有少量学者,对旅游公路、绿道等“泛风景道”建设与规划中政策的实施过程[31]、效率评价[32-33]、效果评估及优化[34]等进行了初步探索。

综上所述,国内外学者对风景道政策的研究还较为欠缺和薄弱,多是在对风景道规划、评估、管理、营销、投融资等研究中,对风景道政策的现有状况、制订与使用、政策完善等进行了分析与探索,提及应该给予风景道发展哪些政策支持,呼吁制订相关政策,提出的政策建议多涉及宏观指导方面,具体化还不足,难以进行实际操作。对政策的实施效果、优化路径等虽进行了初探,但深入性尚不够,专门针对风景道政策的研究几乎处于空白。

基于此,本研究以国家层面政策文件为研究样本,基于政策演进视角,从政策文本形式、政策制订主体、政策关注主题、政策使用工具4个方面展开量化分析,以期从本质上揭示我国风景道政策演进的逻辑嬗变规律与内在特征。一方面,从研究方法上弥补定量方法的欠缺;另一方面,从研究内容上,可全面了解国家层面风景道政策演进历经的阶段、政策文本形式、政策制订主体、政策关注主题、政策工具使用合理与否,并探索其内在嬗变规律,提出切实性建议,填补专门针对风景道政策研究的缺失,为国家层面风景道政策的制订、实施与优化等提供些许理论支撑。

1 样本选择与研究思路 1.1 样本选择本研究选取的政策文本主要来自“北大法宝”、“无讼”、国务院及其下属与风景道相关各部门的官方网站。为保证样本的代表性、准确性和有效性,样本选取中遵循如下原则:一是主要选取国家层面相关文本,政策制订主体是国家级行政部门、机构或政府组织,不包含地方政府部门或机构;二是在“北大法宝”、“无讼”上获取的政策文本通过全文搜索获得;三是政策文本如无风景道实际相关内容,则予以剔除。按照以上原则,截至2020年1月,共获得原始样本298份,经过剔除与筛选,最终获得有效文本212份。为进一步丰富研究样本量,对政策工具编码时,将212份有效文本中有关风景道政策的内容一句一单元打散,实现编码315条。为研究更加科学准确,同一条政策编码涉及多种政策工具时,进行重复统计,共计369次。

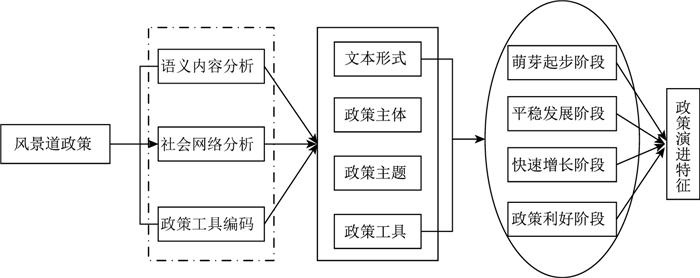

1.2 研究思路借助RostCM6、UCINET和NetDraw等数据提取与分析软件,通过语义内容分析、社会网络分析、政策工具编码,从政策文本形式、政策制订主体、政策关注主题、政策运用工具等方面,对我国风景道政策演进4大阶段展开量化研究,并基于实证研究结果,探寻与揭示我国风景道政策演进特征(见图 1)。

|

| 图 1 风景道政策演进量化分析框架 Fig. 1 Quantitative analysis framework of scenic byway policy evolution |

| |

2 不同演进阶段政策文本量化分析

根据风景道政策年发文量的分布特点和出台的标志性政策,将我国风景道政策演进划分为萌芽起步、平稳发展、快速增长和政策利好4个阶段(见图 2)。1997年首次在原交通部颁发的《公路、水运交通主要技术政策》的通知(1997修订)中,提出了加强旅游公路这一广义风景道的标志、标线设置,标志着风景道相关政策的出台。至2003年间,年度发文上间隔有相关政策出台,共发文6份。随着旅游公路、景观道路等风景道早期形态的建设与发展,促使相关政策的出台在国家层面逐步得到关注,风景道政策演进历程进入萌芽起步阶段。

|

| 图 2 风景道政策演进阶段划分 Fig. 2 Division of scenic byway policy evolution stages |

| |

2004年至2009年间,年度发文上每年持续发文,发文总量增加,共计27份,但年均发文数量相对还较少,每年平均4.5份,发展较为平缓,政策持续对旅游公路、景观道路加以关注,同时旅游道路、生态公路、风景道路、文化线路等引起关注,风景道政策处于平稳发展状态,由国务院2009年12月1日出台的《关于加快发展旅游业的意见》,促使风景道政策演进发生转折,标志着平稳发展阶段的结束。

2010年至2015年,相比于平稳发展阶段,年度发文数量明显增加,发文总量达到82份,年度最高发文19份,年均发文数量增加,每年达13余份。政策除继续关注旅游公路、景观道路、旅游道路、生态公路、风景道路、文化线路等外,还涉及绿道、美丽公路、遗产廊道、公园路(道)等,风景道政策演进步入快速增长阶段。

2016年《全国生态旅游发展规划》、《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》、《“十三五”旅游业发展规划》等风景道相关政策的出台,特别是“重点建设25条国家旅游风景道”的首次提出,标志着国家层面更加重视风景道发展,促使风景道政策演进再次发生转折,进入政策利好阶段。2016年—2019年,仅4 a时间,年度发文总量已达97份,年最高发文量达32份,国家对旅游风景道、生态风景道、旅游公路、绿道、景观道路、旅游道路、生态公路、美丽公路、文化线路、遗产廊道等各类泛风景道建设与发展予以政策支持,促使各省掀起风景道建设的浪潮,如,京津冀蒙打造“环京津冀千里草原旅游大道”、贵州赤水河旅游公路建成通车、广东省绿道网络形成、浙江省美丽公路建设、福建省生态公路打造等,同时社会资本积极热捧风景道市场,政策支持为风景道发展带来红利,风景道政策演进迎来政策利好机遇期。

2.1 政策文本形式政策文本形式呈现出多样化和广泛性,总体上涵盖了通知、意见、规划、计划、纲要、方案、办法、通报、函、批复、公告、指南、决定、报告、公示、准则、答复、导则、要点、公报、标准、法规及其他共23种形式,每个阶段文本形式又有所不同(见表 1)。

| 序号 | 文件形式 | 萌芽起步阶段 | 平稳发展阶段 | 快速增长阶段 | 政策利好阶段 | |||||||

| 数量/份 | 占比/% | 数量/份 | 占比/% | 数量/份 | 占比/% | 数量/份 | 占比/% | |||||

| 1 | 通知 | 2 | 33.2 | 9 | 33.3 | 22 | 26.8 | 23 | 23.7 | |||

| 2 | 意见 | 1 | 16.7 | 4 | 14.8 | 7 | 8.5 | 17 | 17.5 | |||

| 3 | 规划 | — | — | — | — | 12 | 14.6 | 16 | 16.5 | |||

| 4 | 计划 | 1 | 16.7 | 2 | 7.4 | 4 | 4.9 | 7 | 7.2 | |||

| 5 | 纲要 | 1 | 16.7 | 4 | 14.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.1 | |||

| 6 | 方案 | — | — | 1 | 3.7 | 1 | 1.2 | 7 | 7.2 | |||

| 7 | 办法 | — | — | 2 | 7.4 | 1 | 1.2 | — | — | |||

| 8 | 通报 | — | — | — | — | 6 | 7.3 | 1 | 1.0 | |||

| 9 | 函 | — | — | 1 | 3.7 | 5 | 6.1 | 4 | 4.1 | |||

| 10 | 批复 | — | — | — | — | 11 | 13.4 | 3 | 3.1 | |||

| 11 | 公告 | — | — | 2 | 7.4 | 3 | 3.7 | 6 | 6.2 | |||

| 12 | 指南 | — | — | — | — | 2 | 2.4 | — | — | |||

| 13 | 决定 | 1 | 16.7 | — | — | 1 | 1.2 | — | — | |||

| 14 | 报告 | — | — | — | — | 1 | 1.2 | — | — | |||

| 15 | 公示 | — | — | — | — | 1 | 1.2 | — | — | |||

| 16 | 准则 | — | — | — | — | 1 | 1.2 | — | — | |||

| 17 | 答复 | — | — | — | — | 1 | 1.2 | — | — | |||

| 18 | 导则 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |||

| 19 | 要点 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1.0 | |||

| 20 | 公报 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1.0 | |||

| 21 | 标准 | — | — | 1 | 3.7 | — | — | — | — | |||

| 22 | 法规 | — | — | — | — | 1 | 1.2 | 3 | 3.1 | |||

| 23 | 其他 | — | — | 1 | 3.7 | 1 | 1.2 | 4 | 4.1 | |||

| 总计 | 6 | 100 | 27 | 100 | 82 | 100 | 97 | 100 | ||||

在萌芽起步阶段,文本形式相对较少,主要以通知为主,占该阶段政策文本总量的33.2%,其次是意见、决定、计划、纲要。这一阶段政策文本多具有宏观指导与引领作用,反映出国家层面开始对风景道发展加以关注,并给予一定的政策支持,但支持力度还较小,主要源于我国风景道建设刚刚萌芽。

在平稳发展阶段,文本形式增多,已达到10种,通知、意见、纲要、计划等引导类政策仍是主要形式,占比约70.3%。该阶段国家层面在注重引导风景道发展的同时,开始逐步关注风景道建设的具体方面,公告、办法、方案、标准、函等问题解决类政策出现[35],在政策支持下,风景道建设逐步兴起。

在快速增长阶段,政策文本形式是各演进阶段中最丰富的,达到19种。其中,通知、规划、批复、意见、通报、函、计划等是主要形式,占比约81.7%。这一阶段引导类政策仍是重中之重,但解决问题类政策增多,公告、办法、方案、函外,批复、指南、决定、报告、公示、准则、答复等政策文本相继制订,风景道发展中的具体问题越来越被政策关注,法规首次出现,但还十分少。各地在国家层面逐渐多样化的政策保障下,风景道实践发展进一步加快。

在政策利好阶段,文本形式相对于快速增长阶段减少,但仍达到15种。在关注引导类政策和问题解决类政策的同时,文本形式相对集中,主要是通知、意见、规划、计划、方案、公告、批复、函等,共占该阶段政策文本总量的87.6%,每种形式数量均在4件以上,其中,通知达到23件。这一阶段,再次出现了法规,增加了导则、要点和公报,但指南、办法、标准、准则等更详细的文本形式缺乏,表明国家层面虽持续关注问题解决类政策,但仍需要加强此类政策的出台,以从实操性上更好地指导各省风景道建设,推动我国风景道事业蓬勃发展。

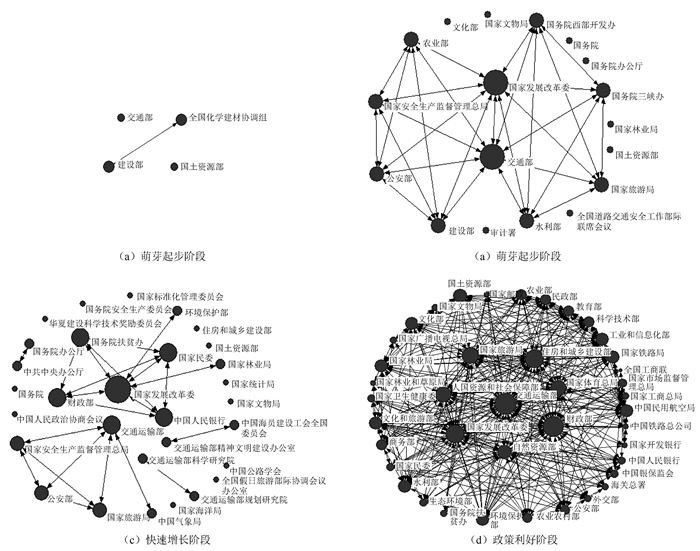

2.2 政策制订主体历经20余年演进变迁,风景道政策制订主体从权威性上来说主要包括3类:一是中共中央、全国人民代表大会、中国人民政治协商会议; 二是国务院,三是国务院各部委及其直属机构、办事机构等。从主导发文上来看,主要是交通运输部、文化和旅游部(原文化部、原国家旅游局)、国家发展改革委、住房和城乡建设部、自然资源部(原国土资源部、农业部、水利部、国家林业局等相关机构合并)、国务院及其办公厅等;从参与机构及合作广度来说,呈现出多部门跨部门联合,政策主体间合作逐步增强,参与主体向多元化发展,涉及机构已达70个以上(见表 2和图 3)。

| 阶段 | 排序 | 部门名称 | 单独发文/次 | 联合发文/次 | 总计/次 | 阶段 | 排序 | 部门名称 | 单独发文/次 | 联合发文/次 | 总计/次 | |

| 萌芽起步阶段 | 1 | 交通部 | 4 | 0 | 4 | 快速增长阶段 | 5 | 住房和城乡建设部 | 8 | 0 | 8 | |

| 2 | 国土资源部 | 1 | 0 | 1 | 6 | 国家旅游局 | 5 | 1 | 6 | |||

| 3 | 建设部 | 0 | 1 | 1 | 7 | 国务院 | 4 | 0 | 4 | |||

| 4 | 全国化学建材协调组 | 0 | 1 | 1 | 8 | 国务院办公厅 | 2 | 1 | 3 | |||

| 平稳发展阶段 | 1 | 交通部 | 11 | 2 | 13 | 9 | 国务院安全生产委员会 | 2 | 0 | 2 | ||

| 2 | 国家旅游局 | 2 | 1 | 3 | 10 | 中国公路学会 | 2 | 0 | 2 | |||

| 3 | 建设部 | 2 | 1 | 3 | … | … | … | … | … | |||

| 4 | 国家发展改革委 | 0 | 2 | 2 | 30 | 华夏建设科学技术奖励委员会 | 1 | 0 | 1 | |||

| 5 | 全国假日旅游部际协调会议办公室 | 2 | 0 | 2 | 政策利好阶段 | 1 | 交通运输部 | 23 | 10 | 33 | ||

| 6 | 国务院 | 1 | 0 | 1 | 2 | 国家发展改革委 | 6 | 14 | 20 | |||

| 7 | 国务院办公厅 | 1 | 0 | 1 | 3 | 住房和城乡建设部 | 8 | 10 | 18 | |||

| 8 | 国土资源部 | 1 | 0 | 1 | 4 | 国家旅游局 | 4 | 9 | 13 | |||

| 9 | 文化部 | 1 | 0 | 1 | 5 | 国务院 | 8 | 3 | 11 | |||

| 10 | 农业部 | 0 | 1 | 1 | 6 | 财政部 | 2 | 7 | 9 | |||

| … | … | … | … | … | 7 | 自然资源部 | 1 | 4 | 5 | |||

| 19 | 全国道路交通安全工作部际联席会议 | 1 | 0 | 1 | 8 | 文化和旅游部 | 0 | 5 | 5 | |||

| 快速增长阶段 | 1 | 交通运输部 | 13 | 2 | 15 | 9 | 国家文物局 | 3 | 2 | 5 | ||

| 2 | 国家发展改革委 | 9 | 3 | 12 | 10 | 国家林业局 | 2 | 3 | 5 | |||

| 3 | 环境保护部 | 11 | 1 | 12 | … | … | … | … | … | |||

| 4 | 国家文物局 | 11 | 0 | 11 | 55 | 中国人民银行 | 0 | 1 | 1 | |||

| 注:我国先后进行过8次国务院政府机构改革,为更清晰地表达政策主体的演进,对涉及部门改制的机构,表中同时采用政策文本当年签发机构原有名称,不予以合并处理。 | ||||||||||||

|

| 图 3 各演进阶段风景道政策主体可视化合作网络 Fig. 3 Visual cooperation network of scenic byway policy subjects in each evolution stage 注:我国先后进行过8次国务院政府机构改革,为更清晰地表达政策主体的演进,对涉及部门]改制的机构,图中同时采用政策文本当年签发机构原有名称,不予以合并处理。 |

| |

在萌芽起步阶段,政策制订主体较少,仅有原交通部、原国土资源部、原建设部、全国化学建材协调组4个部门或机构在出台的相关政策中涉及风景道。政策主体以单独发文为主,占比约85.7%,其中原交通部发文最多;联合发文还较少,政策主体间合作程度还相对较低,仅原建设部和全国化学建材协调组联合发文1次,从图 3(a)中可以看出,政策主体间合作还难以成网,呈零散分布状态。

在平稳发展阶段,政策制订主体明显增多,已涉及原交通部、原国家旅游局、原建设部、国家发展改革委、全国假日旅游部际协调会议办公室(已撤销)等19个风景道相关部门或机构。这一阶段仍以单独发文为主,但占比有所下降,约为67.6%,仍是原交通部发文最多,其次是原国家旅游局、原建设部;联合发文显著增加,已达12次,占比约32.4%,有10个部门或机构参与到联合发文中,政策主体间合作程度相比萌芽起步阶段有所增加。图 3(b)显示政策主体间合作密度虽还不高,但历经演变,已可以连线成网,主要是由原交通部、国家发展改革委、原国家旅游局等联合其他风景道相关部门或机构形成联合发文主体,促进政策制订主体间合作强度逐步提升。

在快速增长阶段,政策制订主体进一步增多,已有交通运输部、国家发展改革委、原环境保护部、国家文物局、住房和城乡建设部、原国家旅游局等30个部门或机构参与进来。这一阶段单独发文所占比例相对平稳发展阶段有所提升,占比约77.9%。交通运输部发文最多,其次是国家发展改革委、原环境保护部、国家文物局等,发文量均在10次以上;联合发文占比下降,但次数增加,共计21次,联合发文机构达到18个,其中既包括权威性较高的中共中央、国务院及其下属部委,也包括部委研究机构、相关委员会等,政策主体间合作程度进一步提升。

可视化分析结果表明,政策主体间已逐步形成2层主要合作网络体系,一层是由国家发展改革委联合财政部、国家民委、国务院扶贫办、中国人民银行、原环境保护部、原国家林业局等构成一级合作网络,国家发展改革委有相对较多的链条关系,处于一级合作网络核心位置,节点较大,该机构联合发文较多;另一层是由交通运输部联合原国家旅游局、国家安全生产监督管理总局、公安部、中国气象局等构成次级合作网络,交通运输部在二级合作网络中有相对较多链条关系,但与国家发展改革委相比次之,节点大小也次之。此外,中共中央办公厅与国务院办公厅、交通运输部规划研究院与科学研究院、交通运输部精神文明办公室与中国海员建设工会全国委员会等各自间联合发文1次,有所关联,可连点成线。政策主体间合作部门相对平稳发展阶段增多,合作强度增大,已逐步形成合作网络体系,但呈分布成网状态。

在政策利好阶段,政策制订主体继续增多,参与部门或机构达55个,主要是交通运输部、国家发展改革委、住房和城乡建设部、原国家旅游局、国务院、财政部、自然资源部等。该阶段单独发文占比相比于快速增长阶段明显下降,约为33.3%,仍以交通运输部为主,其次是国家发展改革委、住房和城乡建设部、原国家旅游局、国务院等;联合发文显著增加,合作发文次数累计达138次,占比约69.7%,52个部门或机构参与过联合发文,联合发文机构呈多元化发展。图 3(d)显示,这一阶段政策主体间连线成网密度显著提升,已逐步形成较为完整的网络合作体系,交通运输部、国家发展改革委、住房和城乡建设部、原国家旅游局等有相对较多的链条关系,说明与其他机构联合发文较多,合作强度较大,处于整个合作网络体系的内核区域。风景道已引起国家层面多个部门的关注和重视,政策主体间合作越来越紧密,在交通运输部、国家发展改革委、住房和城乡建设部、原国家旅游局等主导下,多部门跨部门共同推动政策出台。

2.3 政策关注主题通过高频词提取、语义内容和社会网络共现分析,全面揭示风景道政策关注要素和内容。从整体来看,历经20多年的演进,政策逐步聚焦于风景道建设、交通、旅游、生态、安全、保护、规划、设施、管理、技术、服务、研究、资源、示范、体系、标准、投资等各方面,从“建管养运”全过程来说,“建”是主要关注点,“管养运”虽有所涉及,但仍需加强,每个阶段具体关注主题又有所差异(见图 4)。

|

| 图 4 各演进阶段风景道政策主题高频词语义网络 Fig. 4 High frequency word semantic network of scenic byway policy theme in each evolution stage |

| |

在萌芽起步阶段,政策主要关注风景道早期形态旅游公路、景观道路等的交通标识设置、路侧管理、保护、开发等方面。其中,“旅游公路”、“交通”、“标志”、“标线”等内容要素共现次数最多,形成核心节点;“国家标准”、“两侧”、“保护”等共现次数次之,构成次级节点,这一阶段,内容要素间关联密度和强度还相对较弱。在政策支持下,通过新建、改造或提升,各省逐步打造了一批旅游公路,如京承旅游公路、西安环山旅游公路、重庆南山旅游公路、琼海山牛旅游公路等。

在平稳发展阶段,政策主要聚焦于旅游公路、旅游道路等泛风景道的交通安全、基础设施、工程、标志等建设、改造与设置;其次是前期设计,后期管理、服务与资金保障等也逐步引起关注。从内容要素的共现分析得知,该阶段各要素间共现次数增加、关联密度增大、关联强度增加,“旅游公路”、“交通”、“安全”、“设施”等成为较活跃的节点。随着国家层面对风景道政策关注的逐步增强,在政策保障下,较显著的成效为旅游公路进一步增多,如海南滨海旅游公路、云南昆明至攀枝花旅游公路、长白山旅游公路等,景区间和景区内旅游道路得到发展,景观大道建设与改造工程增多,如环巢湖旅游景观大道、武夷山旅游滨江景观大道等。

在快速增长阶段,政策主题主要聚焦于旅游公路、绿道、旅游道路、“文化线路”等泛风景道的道路工程与设施的规划、建设,交通安全问题,文化、环境、生态等资源的保护、开发与管理等;其次是理论研究、技术应用、服务提升、标准与投资、示范工程等方面。共现结果表明,各要素间共现次数、密度、强度相对平稳发展阶段稍显降低,但除“旅游公路”、“交通”是较为活跃的节点外,“绿道”、“建设”、“规划”、“环境”、“保护”逐步成为次之活跃的节点。该阶段政策成效表现为各省除继续加强旅游公路、景观道路、旅游道路、生态公路等发展外,绿道、遗产廊道、公园路(道)等也得到发展,各类泛风景道建设在我国大地兴起。

在政策利好阶段,政策主题主要聚焦在旅游公路、风景道、绿道、旅游道路、风景道路、美丽公路等各类风景道的建设、规划、交通、旅游、生态、示范工程、资源、保护、服务等方面;其次是理论研究、体系构建、技术应用、公共管理、精品开发、投资推广等关注增加。从共现分析结果看,内容要素间共现次数相较于快速增长阶段次数显著增加,密度明显增大,关联强度增强,“旅游公路”、“风景道”、“建设”等是最为活跃的核心节点;其次,“交通”、“旅游”、“生态”、“规划”、“资源”等构成次级节点,且节点间关联关系较为聚集。该阶段国家层面政策关注持续增强,为风景道在各省蓬勃发展带来政策机遇期,政策成效为各省逐步形成注重各类泛风景道建设的阵营,如海南、四川、云南、广西等较注重旅游公路、(旅游/生态)风景道;河北、安徽、湖北、山西等较专注打造(旅游/生态)风景道、旅游/景观大道;浙江省、陕西省致力于美丽公路、风景道(路)发展; 福建、江西和广东等较关注生态公路、旅游公路、绿道等。

2.4 政策工具分析政策工具是达成政策目标的手段[36],不同的学者依据不同的标准对其有多种划分,较有代表性的是Rothwell和Zegveld将政策工具划分为供给型、环境型和需求型3类[37]。风景道政策工具一级类目的划分借鉴了这一研究成果,并结合政策关注主题,对二级类目进一步细分。其中,供给型政策工具细分为人才培养、信息支持、基础设施、科技支持;环境型政策工具细分为法规管制、目标规划、金融支持、标准规范;需求型工具细分为财政政策、示范工程、宣传交流、市场完善(见表 3),在此基础上,展开对风景道政策工具的全面深入分析。

| 1级类目 | 2级类目 | 萌芽起步阶段 | 平稳发展阶段 | 快速增长阶段 | 政策利好阶段 | |||||||||||

| 数量/次 | 总计/次 | 占比/% | 数量/次 | 总计/次 | 占比/% | 数量/次 | 总计/次 | 占比/% | 数量/次 | 总计/次 | 占比/% | |||||

| 供给型工具 | 人才培养 | 0 | 3 | 37.5 | 2 | 17 | 38.6 | 4 | 53 | 45.3 | 7 | 95 | 47.5 | |||

| 信息支持 | 2 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||

| 基础设施 | 1 | 7 | 29 | 67 | ||||||||||||

| 科技支持 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||||||||||||

| 环境型工具 | 法规管制 | 3 | 5 | 62.5 | 15 | 24 | 54.6 | 44 | 56 | 47.9 | 30 | 67 | 33.5 | |||

| 目标规划 | 0 | 6 | 5 | 18 | ||||||||||||

| 金融支持 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||

| 标准规范 | 2 | 3 | 7 | 17 | ||||||||||||

| 需求型工具 | 财政政策 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.8 | 2 | 8 | 6.8 | 16 | 38 | 19.0 | |||

| 示范工程 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||

| 宣传交流 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||

| 市场完善 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||

通过政策工具编码和频数统计,对风景道政策工具展开量化研究。结果表明,我国风景道政策工具以供给型工具为主,使用次数累计达到168次。从演进历程上看,各演进阶段所占百分比呈上升趋势;其次是环境型工具,使用次数累计达到152次,演进进程整体所占百分比呈下降趋势;最后是需求型工具,使用次数累计达到49次,虽使用次数相对较少,但整体所占百分比呈上升趋势,且政策利好阶段上升幅度高于供给型工具,表明国家层面在注重供给侧调整的同时,风景道发展需求侧所需支持也越来越引起政策重视。从政策工具二级类目使用上看,多集中于基础设施和法规管制,2者被使用频次达90次以上;再者是目标规划、标准规范、科技支持、信息支持、财政政策,被使用频次在20~30次之间;而人才培养、宣传交流、示范工程、市场完善、金融支持等使用频次相对更少,内部均衡性不足,有待进一步调整与完善各类政策工具使用结构。

在国家层面风景道政策工具使用中,不同阶段不同类型工具间具有一定的协同性,参照张国兴等[38]、杨艳等[39]、张娜等[40]政策工具协同度测量模型,进行相关研究(见图 5)。研究发现,从各阶段演进历程上来看,在萌芽起步阶段,仅供给型与环境型政策工具间存在一定协同性;在平稳发展阶段,政策工具间协同性有所上升,虽仍以供给型与环境型政策工具间协同为主,但供给型与需求型、需求型与环境型政策工具间政策协同性显现;在快速增长阶段,不同类型政策工具间协同性进一步增强,特别是供给型与环境型政策工具间协同性增幅较为明显,但供给型、需求型与环境型3大政策工具协同运用的情况尚未出现;在政策利好阶段,政策工具间协同性进一步提升,虽供给型与环境型政策工具间协同性有所降低,但供给型与需求型、需求型与环境型政策工具间协同性进一步加强,且供给型、需求型与环境型3大政策工具协同运用情况出现,且表现较为显著。整体来说,我国风景道政策工具间协同性逐步增强,总体呈上升趋势,政策工具使用逐步由单一政策工具向综合性运用多种政策工具转变。

|

| 图 5 各演进阶段风景道政策工具协同性 Fig. 5 Coordination of scenic byway policy tools in each evolution stage |

| |

3 政策演进特征

我国风景道政策历经20多年变迁,政策年度发文数量不断增加,国家重视程度逐步提升,政策文本形式不断丰富,已涵盖23种类型,政策制订主体不断增多,合作程度趋向紧密,政策关注主题涉及领域和内容不断丰富,政策工具使用逐步呈多样化、协同性逐步上升,具体来说,呈现出以下特征:

(1) 风景道政策演进与国家社会、经济、生态、交通、旅游及风景道自身发展等紧密相关,具有一定的内在逻辑规律。量化分析研究表明,我国现有涉及风景道的政策多出自国家社会、经济、生态、交通、旅游等相关政策中,政策演进已历经“萌芽起步”、“平稳发展”、“快速增长”、“政策利好”4大阶段,符合事物发展与嬗变的内在逻辑规律,是社会经济发展、生态环境保护、交旅融合发展等共同推动与拉动的成果。但应看到,我国专门性风景道政策还尚待制订与完善,现涉及风景道的政策多是相关性的,变迁历程应尽快迈入专门性风景道政策演进生命周期。

(2) 政策文本形式已逐步覆盖多种政策类型,但问题解决类和法规性政策有待进一步加强。随着风景道政策的演进,文本形式已基本覆盖我国政策文本类型,以通知、意见、规划、计划、纲要等引导类政策为主,方案、办法、标准、指南等问题解决类政策还相对较少,法规性政策文本较为缺乏,主要原因是我国风景道发展起步相对欧美等国家较晚,近年来虽逐步得到国家层面政策鼓励与支持,但仍尚处于起步发展阶段,因而实操性较强的风景道相关政策还较少,风景道尚未纳入国家立法系统。为实现我国风景道长远、规范化、可持续发展,未来应进一步加强问题解决类和法规性政策的出台。

(3) 政策主体逐步多元,涉及部门不断增多,但尚未确立专门的主导或牵头机构。风景道政策制订主体已逐步涉及国家层面70多个相关部门和机构,不仅包括全国人民代表大会、中共中央、国务院及其下属部委和隶属机构,相关研究机构、学会、协会、委员会等也参与进来。随着政策演进,交通运输部、国家发展改革委、原国家旅游局、住房和城乡建设部等成为发文较多部门,国务院、自然资源部、生态环境部、国家文物局、原国家林业局等次之,政策主体间联合发文程度增大。但应注意的是,政策主体虽逐步增多,也在一定程度上发挥了部门联动作用,但尚无专门主导或牵头机构,不可避免出现多头领导、政出多门问题,因此,应尽快设立风景道政策制订、颁布与实施主导或牵头机构,以发挥政策的最大效用。

(4) 政策关注主题虽逐步涉及风景道“建管养运”各方面,但内容多聚焦于“建”,“管养运”多是呼吁,针对性尚不足。随着风景道政策的演进,现有相关政策关注内容主要聚焦于风景道道路工程建设、基础设施提升、标识标牌打造等“建”方面,在风景道前期规划、后期管理机构构建、沿线城镇居民参与、道路认定与示范、道路业态开发、投资与收益、宣传与市场完善、道路维修与养护、理论支撑与人才储备等方面,相关政策虽逐步有所涉及,并引起国家层面关注,但具体如何操作,现有相关政策还未予以详细规定,亟待制订一系列专门化、实操性强的政策。

(5) 政策工具使用符合一般规律,逐步从政府管制转向政府调控,政策工具间协同性逐步上升,但各类型工具使用结构均衡性不足。风景道政策工具以供给型和环境型工具为主,需求型工具不断增加,逐步从注重管制转向调控,政策工具间协同性逐步上升,由单一性向综合性转变,符合政策工具运用内在规律,这源于风景道本质是公路,属于准公共产品,在起步发展阶段,作用于供给方和为风景道发展提供良好环境的政策工具被较多运用,但随着风景道的建设与发展,作用于需求方的政策工具慢慢增多。政策工具运用较多的是基础设施、法规管制、目标规划、标准规范、科技支持、信息支持、财政政策等,主要是供给型和环境型政策工具,需求型工具使用相对较少,在工具间协调性上亦表现为供给型与环境型协调较强,政策工具使用结构均衡性、合理性有待进一步调整与完善。

总体来说,我国风景道政策演进符合生命周期一般内在规律,是一个动态演变的历史过程,政策文本形式逐步丰富,但以宏观引导为主,政策制订主体注重联合联动,逐步涉及与风景道发展相关的众多部门或机构,但政出多门,缺乏专门部门或机构牵头,政策主题较关注于“建”,体系化不足,“管养运”关注有待加强,政策工具使用逐步由以供给型政策工具为主向注重3者均衡化运用转变,政策工具间协同性逐步提升,但政策工具使用结构的合理性有待提升,整体有待通过政策文本、政策主体、政策主题和政策工具的再完善与优化,促使我国风景道政策演进尽早进入专门性风景道政策出台阶段,步入风景道政策演进的下一个生命周期。

4 结论基于政策演进视角,借助语义内容分析、社会网络分析、政策工具编码等量化手段,对我国风景道政策进行了全面且系统的研究,主要得出以下结论:

(1) 我国风景道政策演进已历经4个阶段,符合生命周期内在规律,但仍处于风景道专门性政策酝酿时期。自20世纪末至今,伴随着风景道在我国的发展,风景道政策演进已历经“萌芽起步”、“平稳发展”、“快速增长”、“政策利好”4大阶段,逐步得到国家层面高度重视,符合政策演进的生命周期内在逻辑规律,但应看到,我国专门性风景道政策仍亟待制订、颁布与实施,任务还很艰巨。

(2) 政策文本形式不断丰富,涵盖多种类型,以引导类政策为主,针对问题解决类和法规性尚不足。政策文本形式已基本覆盖我国政策类型,已逐步呈多样化发展态势,但政策文本多偏向于宏观引导,具体解决问题类政策相较于引导类政策显然不足,法规性政策还很缺乏。

(3) 政策主体已基本涵盖国家层面风景道相关部门,注重联合联动,但亟待成立专门机构。历经20多年变迁,全国人民代表大会、中共中央、国务院、交通、旅游、国土、环保、自然资源、文物、林业、农业、水利、财政、工商、工业和信息、科技、海事、航空、铁路、银行、质检、安全等相关部门或机构均单独或联合发布过风景道相关政策。近年来,风景道相关政府组织也逐步参与到风景道政策中来。但值得关注的是,国家层面尚未设立专门性风景道机构来具体主导或牵头负责风景道政策制订、颁布与实施。

(4) 政策主题较注重风景道“建”,“管养运”方面内容有待进一步加强,具体化有待提升。从政策演进中关注主题内容来看,虽逐步涉及风景道“建管养运”全过程、全要素,但因我国尚处于风景道起步发展阶段,“建”仍是主要任务之一,故现有相关政策多关注此方面,但量的积累,最终还是要回归到质的提升,未来“管养运”方面内容应在呼吁的基础上,更落地性、具体化和系列化。

(5) 政策工具以供给型和环境型为主,需求型有待增加,政策工具协同性逐步增强,但使用结构有待进一步调整。政策工具使用符合风景道政策演进的一般规律和风景道本质属性,以供给型和环境型工具为主,随着风景道发展,需求型工具使用频次增多,政策工具间协同性逐步提升,但政策工具使用内部结构存在一定失衡,有待进一步调控与优化,促使政策工具使用向合理化、科学化、均衡化转变。

政策是我国风景道发展的有力保障和制度支撑,推动风景道在各地建设,拉动风景道市场社会资本进入,保障我国风景道事业不断向规范化、法治化发展,基于量化分析和研究结论,我国风景道政策仍有需要进一步提升、完善之处。

| [1] |

余青, 吴必虎, 刘志敏, 等. 风景道研究与规划实践综述[J]. 地理研究, 2007, 26(6): 1274-1284. YU Qing, WU Bi-hu, LIU Zhi-min, et al. Literature Review on Scenic Byway Research and Planning Practice[J]. Geographical Research, 2007, 26(6): 1274-1284. |

| [2] |

余青, 樊欣, 刘志敏, 等. 国外风景道的理论与实践[J]. 旅游学刊, 2006, 21(5): 91-95. YU Qing, FAN Xin, LIU Zhi-min, et al. On the Principle and Applicaions of Scenic Byways Abroad[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(5): 91-95. |

| [3] |

余青, 魏宇. 对我国风景道发展的思考[N]. 中国旅游报, 2017-06-13(6). YU Qing, WEI Yu. Thoughts on Development of Scenic Byways in China[N]. China Tourism News, 2017-06-13(6). |

| [4] |

马勇, 董志威. 全域旅游风景道体系构建研究[J]. 武汉商学院学报, 2017, 31(4): 5-9. MA Yong, DONG Zhi-wei. A Study of Scenic Byway System Construction of All-for-one Tourism[J]. Journal of Wuhan Commercial Service College, 2017, 31(4): 5-9. |

| [5] |

秦晓春, 张肖宁. 旅游公路景观设计及美学研究[J]. 公路, 2007, 52(10): 212-217. QIN Xiao-chun, ZHANG Xiao-ning. Scenic Highway Landscape Design and Aesthetic Study[J]. Highway, 2007, 52(10): 212-217. |

| [6] |

贺敏, 何本方, 蔡志文, 等. 景区间公园式道路的景观设计[J]. 公路工程, 2008, 34(4): 99-102. |

| [7] |

JONES G R, ADY J, GRAY B A. Scenic and Recreational Highway Study for the State of Washington[J]. Landscape Planning, 1976, 3(3): 151-302. |

| [8] |

NISHIKAWA R. Study about the Historic Routes Policy by the Cultural Affair Agency in Japanese[C]//Research Collection of the Architectural Institute of Japan. Kinki: [s. n.], 2014.

|

| [9] |

SMITH B L. Scenic Byways Data Needs, Resources, and Issues[J]. Transportation Research Record, 1990, 1253: 53-55. |

| [10] |

HOOVER A P, SHANNON M A. Building Greenway Policies within a Participatory Democracy Framework[J]. Landscape & Urban Planning, 1995, 33(1/2/3): 433-459. |

| [11] |

YATES G E, STEIN T V, WYMAN M S. Factors for Collaboration in Florida's Tourism Resources: Shifting Gears from Participatory Planning to Community-based Management[J]. Landscape and Urban Planning, 2010, 97(4): 213-220. |

| [12] |

WEILER B, MOYLE B D, SCHERRER P, et al. Demarketing an Iconic National Park Experience: Receptiveness of Past, Current and Potential Visitors to Selected Strategies[J]. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2019, 25: 122-131. |

| [13] |

GOBSTER P H, WESTPHAL L M. The Human Dimensions of Urban Greenways: Planning for Recreation and Related Experiences[J]. Landscape & Urban Planning, 2004, 68(2/3): 147-165. |

| [14] |

ANTONSON H, JACOBSEN J K S. Tourism Development Strategy or Just Brown Signage? Comparing Road Administration Policies and Designation Procedures for Official Tourism Routes in Two Scandinavian Countries[J]. Land Use Policy, 2014, 36: 342-350. |

| [15] |

MALTESE I, MARIOTTI I, OPPIO A, et al. Assessing the Benefits of Slow Mobility Connecting a Cultural Heritage[J]. Journal of Cultural Heritage, 2017, 26: 153-159. |

| [16] |

COHEN S A, HOPKINS D. Autonomous Vehicles and the Future of Urban Tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 74: 33-42. |

| [17] |

刘志敏. 国外风景道的管理研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2007. LIU Zhi-min. Research on Management of Scenic Byway Abroad[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2007. |

| [18] |

莫雯静. 美国国家风景道评估体系变迁研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2011. MO Wei-jing. Research on National Scenic Byway Designation System in American[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2011. |

| [19] |

邱海莲. 风景道路侧游憩服务设施规划设计[D]. 北京: 北京交通大学, 2012. QIU Hai-lian. Planning and Design of Scenic Byway Roadside Recreation Service Facilities[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012. |

| [20] |

廉俊娇. 风景道规划设计理论、案例与实践应用[D]. 北京: 北京交通大学, 2015. LIAN Jun-jiao. Study on Scenic Byway Planning Theory, Case and Practice[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2015. |

| [21] |

张清. 旅游风景道系统规划设计方法研究[D]. 天津: 天津大学, 2016. ZHANG Qing. Research on Planning Methods of Tourism-based Scenic Byways[D]. Tianjin: Tianjin University, 2017. |

| [22] |

王乐. 美国国家风景道投融资体系研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2009. WANG Le. Research on American Scenic Byways Financing System[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2009. |

| [23] |

余青, 韩淼. 美国国家公园路百年发展历程及借鉴[J]. 自然资源学报, 2019, 34(9): 1850-1863. YU Qing, HAN Miao. Review and Enlightenment of the Centennial History of American National Park Roads and Parkways[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(9): 1850-1863. |

| [24] |

周武忠, 马佳燕. 论风景道在中国的发展道路[J]. 中国名城, 2016, 30(7): 12-18. ZHOU Wu-zhong, MA Jia-yan. Research on the Development of Scenic Byway in China[J]. China Ancient City, 2016, 30(7): 12-18. |

| [25] |

王萌萌, 孔亚平, 陈兵, 等. 旅游公路概念、属性及分类[J]. 公路, 2019, 64(3): 176-181. WANG Meng-meng, KONG Ya-ping, CHEN Bing, et al. Concept, Attributes and Classification of Tourism Highway in China[J]. Highway, 2019, 64(3): 176-181. |

| [26] |

孟强, 尚丽丽, 杨丹蕾, 等. 我国旅游公路的发展现状及问题[J]. 中国公路, 2020, 27(1): 51-54. MENG Qiang, SHANG Li-li, YANG Dan-lei, et al. Current Situation and Problems of Tourism Highway Development in China[J]. China Highway, 2020, 27(1): 51-54. |

| [27] |

余青. 将旅游风景道作为公共产品来建设[N]. 中国旅游报, 2017-05-19(5). YU Qing. Constructing Tourist Scenic Byway as Public Goods[N]. China Tourism News, 2017-05-19(5). |

| [28] |

朱高儒, 衷平, 徐洪磊, 等. 试论中国国家风景道体系的构建[J]. 公路, 2015, 60(9): 156-162. ZHU Gao-ru, ZHONG Ping, XU Hong-lei, et al. Construction of National Scenic Byway System in China[J]. Highway, 2015, 60(9): 156-162. |

| [29] |

燕海峰. 我国旅游风景道设计标准探讨与工程实践思考[J]. 山东交通科技, 2019, 41(2): 95-97, 105. YAN Hai-feng. Discussion on the Design Standards and Engineering Practice of Tourism Scenic Roads in China[J]. Shandong Transport Science and Technology, 2019, 41(2): 95-97, 105. |

| [30] |

侯怡爽. 区域风景道体系构建研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2019. HOU Yi-shuang. Study on Construction of Regional Scenic Byway System[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019. |

| [31] |

刘保锋. 海南国际旅游岛旅游公路规划研究[J]. 公路, 2013, 58(9): 174-179. LIU Bao-feng. Study on Tourism Highway Planning for Hainan International Tourism Island[J]. Highway, 2013, 58(9): 174-179. |

| [32] |

李莉. 上海城市河流绿道规划与实施政策的效率评价和发展策略研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2013. LI Li. Research on Efficiency Evaluation of Urban River Greenway Planning and Implementation of Policies and Development Strategies in Shanghai[D]. Shanghai: East China Normal University, 2013. |

| [33] |

苏小勤. 区域道路绿廊实施政策的效率评价和发展策略研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2013. SU Xiao-qin. Research on Efficiency Evaluation of Regional Road Corridor Policy and Development Strategy[D]. Shanghai: East China Normal University, 2013. |

| [34] |

杨成伟, 张建容, 封婕. 成都市绿道体育公共服务建设的政策效果评估及优化措施[J]. 湖北函授大学学报, 2015, 28(7): 66-68. YANG Cheng-wei, ZHANG Jian-rong, FENG Jie. Evaluation and Optimization Measures of Chengdu Greenway for the Construction of Sports Public Service Policy[J]. Journal of Hubei Correspondence University, 2015, 28(7): 66-68. |

| [35] |

黄凯丽, 赵频. "一带一路"倡议的政策文本量化研究: 基于政策工具视角[J]. 情报杂志, 2018, 37(1): 53-58, 46. HUANG Kai-li, ZHAO Pin. Policy Textual and Quantitative Research on "the Belt and Road Initiatives": From the Perspective of Policy Instruments[J]. Journal of Intelligence, 2018, 37(1): 53-58, 46. |

| [36] |

唐晓云. 中国旅游发展政策的历史演进(1949~2013): 一个量化研究的视角[J]. 旅游学刊, 2014, 29(8): 15-27. TANG Xiao-yun. The Evolution of Chinese Tourism Development Policies (1949-2013): A Quantitative Perspective[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(8): 15-27. |

| [37] |

ROTHWELL R, ZEGVELD W. Reindusdalization and Technology[M]. London: Logman Group Limited, 1985: 83-104.

|

| [38] |

张国兴, 高秀林, 汪应洛, 等. 中国节能减排政策的测量、协同与演变: 基于1978-2013年政策数据的研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(12): 62-73. ZHANG Guo-xing, GAO Xiu-lin, WANG Ying-luo, et al. Measurement, Coordination and Evolution of Energy Conservation and Emission Reduction Policies in China: Based on the Research of the Policy Data from 1978 to 2013[J]. China Population Resources and Environment, 2014, 24(12): 62-73. |

| [39] |

杨艳, 郭俊华, 余晓燕. 政策工具视角下的上海市人才政策协同研究[J]. 中国科技论坛, 2018, 31(4): 148-156. YANG Yan, GUO Jun-hua, YU Xiao-yan. Shanghai's Talent Policy Coordination from the Perspective of Policy Tools[J]. Forum on Science and Technology in China, 2018, 31(4): 148-156. |

| [40] |

张娜, 马续补, 张玉振, 等. 基于文本内容分析法的我国公共信息资源开放政策协同分析[J]. 情报理论与实践, 2020, 43(4): 115-122. ZHANG Na, MA Xu-bu, ZHANG Yu-zhen, et al. Policy Collaborative Analysis of Opening Public Information Resources in China Based on Text Content Analysis Method[J]. Information Studies: Theory & Application, 2020, 43(4): 115-122. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38