扩展功能

文章信息

- 杨星, 余青, 杨智生

- YANG Xing, YU Qing, YANG Zhi-sheng

- 风景道路网耦合性评价与系统优化研究

- Study on Coupling Evaluation and System Optimization of Scenic Byway Network

- 公路交通科技, 2020, 37(11): 150-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(11): 150-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.11.018

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-06-15

2. 交通运输部规划研究院, 北京 100028

2. Transport Planning and Research Institute, Ministry of Transport, Beijing 100028, China

风景道作为一种新型旅游功能区和线性旅游目的地,正在成为推进交旅融合发展的重要载体。但由于风景道路网发展水平评价方法还不完善,相关建设规划存在盲目性,导致在风景道路网建设过程中出现了一些新的问题。如部分风景道对沿线旅游资源开发支撑作用不强,风景道路网密度偏低、道路通行能力弱、服务水平不高;部分地区风景道建设超前于旅游资源开发,路网密度和服务设施规模偏大、投资效益不佳。从本质看,上述问题的出现是由于风景道路网线路系统与其所服务的旅游资源、经济社会节点系统之间发展不平衡、不同步造成的,是系统间“耦合度”[1]低的表现。

针对空间跨度大、社会关联性强的旅游交通网,目前已有学者尝试采用耦合性理论对路网与区域经济、城镇空间布局、旅游资源等进行相关性分析。如王新越[2]等分析了高铁通达性与旅游经济的耦合协调度及其空间特征;王峰[3]等对云南省交通优势度与旅游产业发展水平进行了耦合协调度研究;于茜[4]等分析了西安市路网通达性与城镇空间扩展的耦合关系;李一曼[5]等运用加权平均出行时间、旅游发展水平指数和耦合协调模型等方法,分析了浙江省1996—2016年路网演化对旅游空间结构与组织的影响。目前,利用耦合性理论对旅游交通的研究主要集中在路网与外部系统的相互关系方面,专门针对风景道路网,特别是风景道路网内部子系统(线路和节点)间耦合关系的研究较为鲜见。

本研究在对风景道路网概念及内部子系统进行分析的基础上,通过构建风景道路网评价指标体系,运用耦合性分析理论,提出了评价风景道路网整体发展水平及内部子系统发展协调性的方法,用以解决目前风景道路网评价方法不足及规划建设偏盲目等问题。

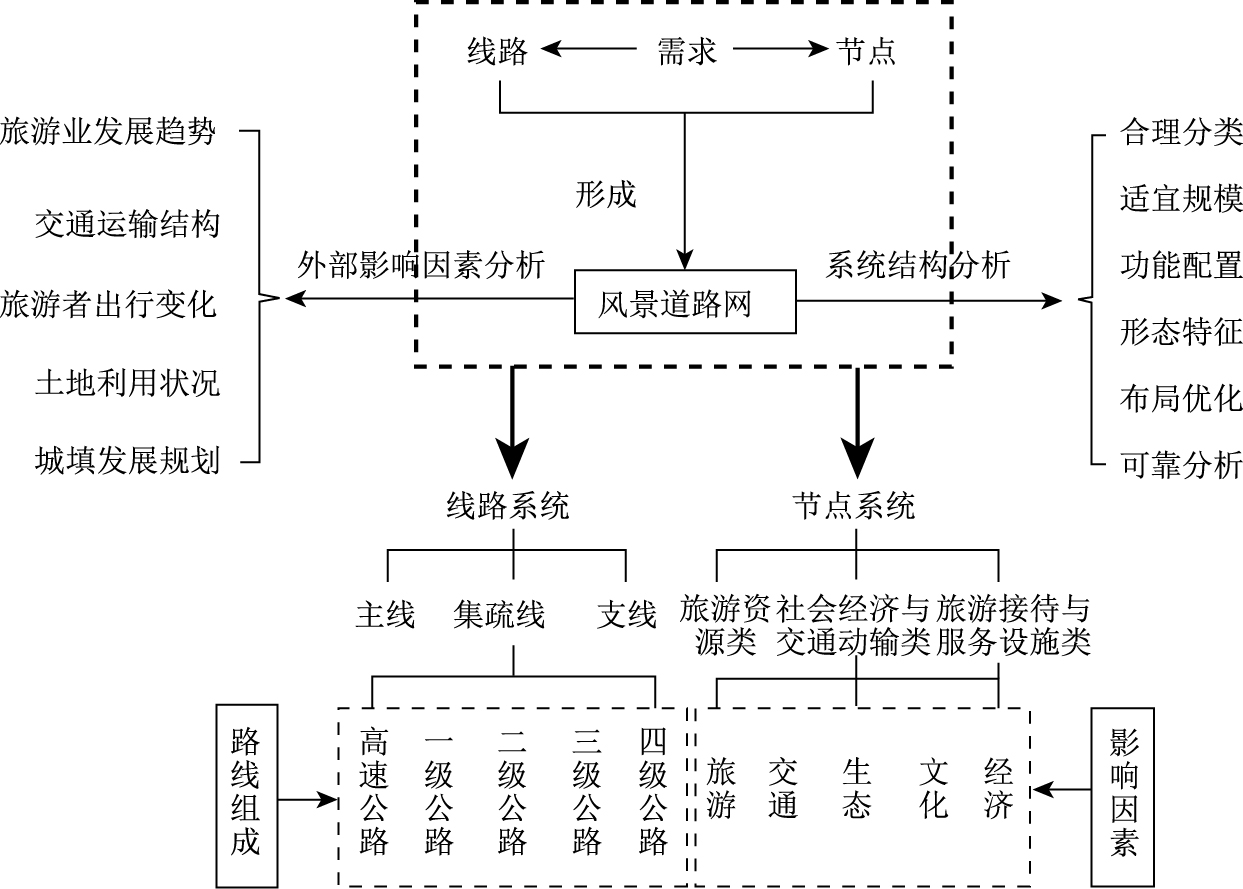

1 风景道路网概念及耦合性分析目标 1.1 风景道路网定义及结构风景道路网是指在传统路网的基础上,以旅游资源为先导,以道路廊道景观、文化、游憩、历史、考古等资源品质为依托,通过串联廊道内具有较大潜力的旅游资源点、特色旅游小镇及村寨、旅游交通枢纽及旅游接待与服务设施等重要运输点,以及这些运输点之间的连接道路,按照一定的旅游交通出行需求组成的具有旅游、交通、景观、文化、生态、游憩和经济等功能的网络系统有机集合体[6]。这些运输点被视为风景道路网节点,运输点之间的连线被称为风景道路网线路(简称风景道线路)。风景道路网结构及影响因子如图 1所示。

|

| 图 1 风景道路网结构及影响因子模型 Fig. 1 Scenic byway network structure and influencing factor model |

| |

风景道线路是风景道路网中旅游交通流的核心载体,是风景道路网的主骨架,根据功能可分为主线、集疏线和支线3种类型[6]。风景道节点是风景道路网规划的主要控制点,是区域内旅游交通的集散点,可分为旅游资源类、社会经济与交通运输类、旅游接待与服务设施类3种类型。

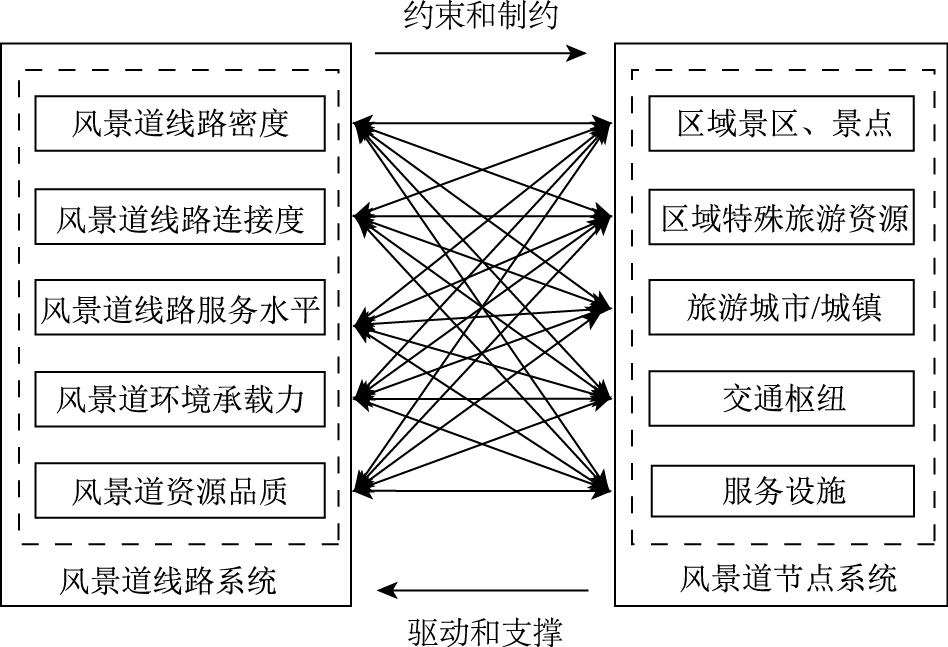

1.2 风景道路网耦合性内涵与分析目标风景道路网耦合性是指风景道线路与节点通过内部分工与协作,形成相互推动、相互配合的发展态势。通过风景道线路和节点之间相互作用、相互制约及相互影响,最终实现风景道路网由简单到复杂、由低级到高级、由无序到有序的进化。风景道路网耦合性分析就是对线路系统和节点系统彼此影响、相互作用的定量化评价。

在风景道路网中,风景道线路与节点始终处于相互“促进-抑制”的动态过程中,作为整体的风景道路网,并不是总能达到理想的耦合状态[7]。通过风景道路网耦合性分析,明确风景道路网的内部结构状态,了解其线路和节点系统当前所处的耦合阶段和发展水平,以及两系统之间的平衡关系,并对该路网提出针对性与可操作性强、见效快的优化提升措施,在风景道线路承载力限值范围内寻求线路和节点协调发展的平衡点,维持风景道线路与节点的动态平衡和良性循环,是实现风景道路网整体效益最大化的有效路径[8-9]。风景道路网耦合协调关系详见图 2。

|

| 图 2 风景道路网耦合协调关系 Fig. 2 Coupling coordination relationship of scenic byway network |

| |

2 风景道路网耦合性评价方法 2.1 耦合协调模型

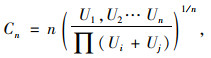

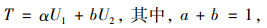

N维系统耦合度模型如式(1)所示:

|

(1) |

式中,C∈[0, 1],Un=f(x1, x2, …, xm), C为系统间的耦合度;n为系统个数;m为系统U的评价指标个数[6]。本研究对象为线路和节点系统,因此n=2,式(1)相应降维后如式(2)所示:

|

(2) |

式中,C∈[0, 1],

耦合度C介于0和1之间,当C趋向于0时,系统之间或内部要素之间处于松散或者无关状态,系统趋向无序;当C趋向于1时,系统之间或内部要素之间达到良性耦合,系统趋于有序结构。

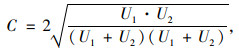

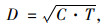

耦合度虽然可以表示系统间相互作用的趋势和程度,但不能完整反映系统间的整体功效和协同效应[10]。引入耦合度协调指数是用以度量系统或要素间彼此和谐共生的程度,以体现系统由无序走向有序的趋势[11],耦合协调指数D由式(3)、式(4)计算。

|

(3) |

|

(4) |

式中,T为系统间的综合调和指数;a、b为待定系数,表示两个子系统对于整体系统的贡献度,本研究建议a(代表风景道线路)取0.5,b(代表风景道节点)取0.5。耦合协调指数D值越大,表明风景道线路与节点两系统的发展水平越高,二者之间的耦合性越好。

2.2 评价指标体系风景道线路系统评价指标应重点反映路网的支撑能力、服务水平及主线旅游资源品质。本研究设置路网密度及连接度[12]、主线旅游资源及主线运输状况3个一级指标和12个二级指标,详见表 1。

| 序号 | 系统 | 一级指标 | 指标代码 | 二级指标 | 指标代码 |

| 1 | 风景道线路系统 | 区域普通路网密度及连接度 | A1 | 高速公路密度 | X1 |

| 2 | 普通国省干线密度 | X2 | |||

| 3 | 农村公路密度 | X3 | |||

| 4 | 路网连接度 | X4 | |||

| 5 | 主线旅游资源及旅游品质状况 | A2 | 每百km路侧20 km范围内3A级及以上景区数量 | X5 | |

| 6 | 每百km路侧20 km范围内2A级及以下景区数量 | X6 | |||

| 7 | 每百km路侧20 km范围内3级及以上旅游资源数量 | X7 | |||

| 8 | 每百km路侧20 km范围内2级及以下旅游资源数量 | X8 | |||

| 9 | 主线运输状况 | A3 | 主线行驶车辆 | X9 | |

| 10 | 主线旅游人数 | X10 | |||

| 11 | 主线通行能力(V/C) | X11 | |||

| 12 | 主线服务水平 | X12 | |||

| 13 | 风景道节点系统 | 区域旅游资源分布情况 | B1 | 区域内A级及以上景区景点数量 | X13 |

| 14 | 区域内3A级及以上景区景点数量 | X14 | |||

| 15 | 区域旅游产业发展总体情况 | B2 | 所在区域旅游总收入 | X15 | |

| 16 | 所在区域接待游客人数 | X16 | |||

| 17 | 区域社会经济及交通运输类指标 | B3 | 城市数量 | X17 | |

| 18 | 县城数量 | X18 | |||

| 19 | 主线沿线乡镇数量 | X19 | |||

| 20 | 主线沿线村寨数量 | X20 | |||

| 21 | 火车站数量 | X21 | |||

| 22 | 民用机场数量 | X22 | |||

| 23 | 高速收费站数量 | X23 | |||

| 24 | 所在区域餐饮设施数量 | X24 | |||

| 25 | 主线沿线旅游接待与服务设施数量 | B4 | 所在区域住宿设施数量 | X25 | |

| 26 | 所在区域游憩设施数量 | X26 | |||

| 27 | 所在区域购物设施数量 | X27 | |||

| 28 | 停车场 | X28 | |||

| 29 | 观景台 | X29 | |||

| 30 | 露营地 | X30 | |||

| 31 | 游客中心 | X31 |

风景道节点系统评价指标应重点反映区域旅游资源分布、经济社会和交通运输发展状况,以及旅游接待与服务设施需求等情况,本研究设置区域旅游资源分布情况、区域旅游产业发展总体情况、区域社会经济及交通运输状况、主线沿线旅游接待与服务设施数量4个一级指标和19个二级指标,详见表 1。

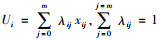

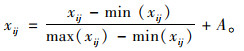

2.3 指标权重计算方法本研究采用熵值赋权法计算指标权重,以客观反映指标的相对重要性[13]。具体计算步骤为:

(1) 对评价指标进行无量纲化处理,消除不同类型、不同单位指标间的差异。本研究采用极差标准化法进行无量纲化处理[14],为避免处理后出现0值,对初步结果整体平移A,A=0.1,则:

|

(5) |

(2) 对经过标准化处理的指标值做比重变换,计算指标xij的比重Sij:

|

(6) |

(3) 计算第j项指标的熵值rj:

|

(7) |

(4) 第j项指标的差异度为:

|

(8) |

(5) 第j项指标的权重为:

|

(9) |

(1) 系统发展水平

U1、U2分别为风景道线路和节点系统的综合评价指数,数值越高表示发展水平越高,可分为4个等级:低级发展水平(0≤U < 0.3)、初级发展水平(0.3≤U < 0.5)、中级发展水平(0.5≤U < 0.7)和高级发展水平(0.7≤U < 1.0)。

根据U1、U2的相对关系,风景道线路与节点系统的发展状态可划分为3种:当U1>U2时,风景道线路发展超前于风景道节点;当U1 < U2时,风景道线路发展滞后于风景道节点;当U1=U2时,风景道线路和风景道节点同步发展。

(2) 耦合度

耦合度C反映了系统之间是否处于有序状态,采用中值分段法,将耦合度C划分为4个区间:当C∈(0, 0.3)时,系统处于低水平耦合阶段;C∈(0.3, 0.5),系统处于拮抗阶段;C∈(0.5, 0.8),系统处于磨合阶段;C∈(0.8, 1.0),系统处于高水平耦合阶段[15]。

(3) 耦合协调指数

根据耦合协调指数计算结果,可将风景道线路与节点间的协调发展类型分为失调发展、濒临失调、基本协调和高度协调4种[16], 具体详见表 2。

| 序号 | 取值范围 | 耦合协调类型 | 发展水平 | U1和U2的相对关系 |

| 1 | 0≤D≤0.1 | 极度失调 | 失调发展 | A: U1>U2时,表示风景道线路超前于风景道节点 B: U1=U2时,风景道线路与风景道节点同步发展 C: U1 < U2时,风景道线路滞后于风景道节点 |

| 2 | 0.1 < D≤0.2 | 严重失调 | ||

| 3 | 0.2 < D≤0.3 | 中度失调 | ||

| 4 | 0.3 < D≤0.4 | 轻度失调 | 濒临失调 | |

| 5 | 0.4 < D≤0.5 | 濒临失调 | ||

| 6 | 0.5 < D≤0.6 | 勉强协调 | ||

| 7 | 0.6 < D≤0.7 | 初级协调 | 基本协调 | |

| 8 | 0.7 < D≤0.8 | 中级协调 | ||

| 9 | 0.8 < D≤0.9 | 良好协调 | 高度协调 | |

| 10 | 0.9 < D≤1.0 | 优质协调 |

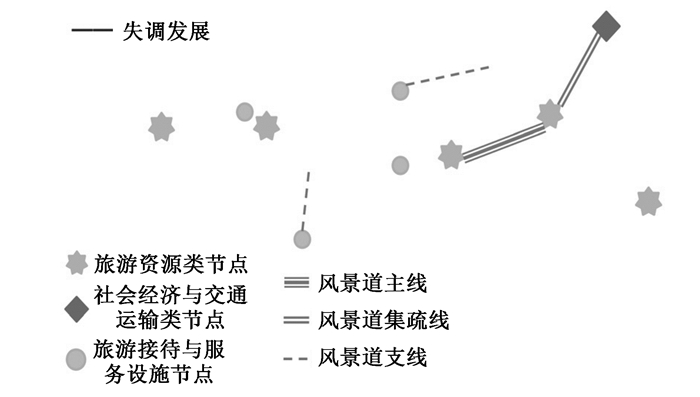

① 失调发展(0 < D≤0.3)。区域内具有开发潜力的旅游资源周边没有相应道路连接,旅游资源处于待开发或待识别状态,可达性近乎为零。风景道节点类型单一,一般仅有旅游资源类节点,其他两种类型节点欠缺,风景道线路也处于缺失状态, 具体见图 3。

|

| 图 3 风景道线路与节点“失调发展”状态 Fig. 3 "Maladjusted development" state of scenic byways' routes and nodes |

| |

② 濒临失调(0.3 < D≤0.6)。仅有少量的风景道线路与节点相连,道路技术等级低、通行能力较弱,通达风景道主线与核心节点的快速交通方式缺乏,风景道交通设施和服务设施节点基本处于缺失状态, 具体见图 4。

|

| 图 4 风景道线路与节点“濒临失调”状态 Fig. 4 "On the verge of maladjustment" state of scenic byways' routes and nodes |

| |

③ 基本协调(0.6 < D≤0.8)。区域内成熟旅游景区景点及高品质旅游资源基本上都有道路连接,但一些低等级的景区景点及潜在的旅游资源尚缺少道路衔接。区域内有高速公路及铁路等快捷交通方式,交通枢纽与风景道主线间能够通过若干条道路衔接。风景道线路周边有零星设置的服务设施,基本能够满足出行者沿途休憩等需求, 具体见图 5。

|

| 图 5 风景道线路与节点“基本协调”状态 Fig. 5 "Basic coordination" state of scenic byways' routes and nodes |

| |

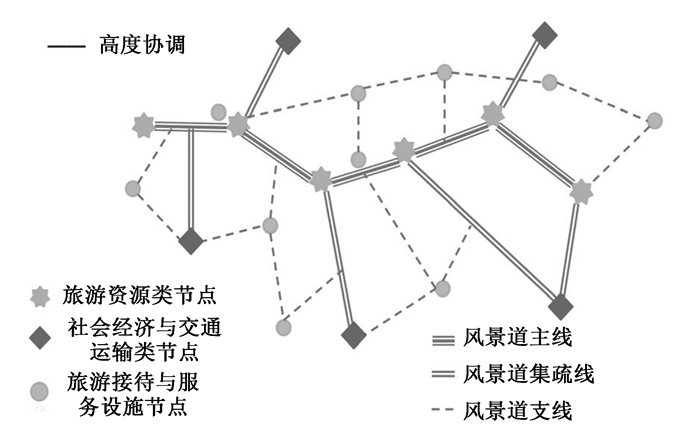

④ 高度协调(0.8 < D≤1.0)。风景道主线、集疏线与支线等较为齐全,匹配合理,对沿线景区景点及高品质旅游资源能够实现较好的连接,且道路本身通行能力较好,服务水平较高,建设品质优良。风景道路网周边分布有完善的高速公路、铁路等大容量、快捷交通方式,风景道主线上大量的旅游流能够通过集疏线和支线进行快速分流。风景道线路周边具有能力匹配、规模适当、功能合理的服务设施,可满足出行者观赏、游憩、休闲、购物、餐饮、住宿等各方面需求。风景道线路与节点总体处于均衡、匹配状态,对所在区域经济社会发展及道路沿线旅游、生态、文化等产业带动力较强,辐射效果明显[17], 具体见图 6。

|

| 图 6 风景道线路与节点“高度协调”状态 Fig. 6 "High degree coordination" state of scenic byways' routes and nodes |

| |

3 实证分析 3.1 草原天路耦合度指标分析

草原天路全长约323.9 km,2019年8月全线贯通,是连接崇礼滑雪区、赤城温泉区、张北草原风景区、白龙洞风景区及大青山风景区的一条重要公路运输通道,也是我国10大美丽公路之一。

(1) 草原天路风景道路网现状分析

对于由草原天路辐射形成的风景道路网而言,长约323.9 km的草原天路是风景道路网的主线;与该主线相连的张石高速、张承高速等属于路网中的集疏线;与草原天路周边散布的旅游资源点相连的道路,如X408、S242等则属于该路网中的支线。草原天路穿越的“四县两区”中的旅游资源点、县城、乡镇、村庄、张家口火车站、野狐岭收费站、战海收费站、游客服务中心、驿站、观景区及营地等构成了风景道路网中的节点系统。具体构成详见表 3。

| 线路系统 | 节点系统 | ||

| 主线 | 长约323.9 km的草原天路 | 旅游资源类 | 白龙洞景区、六代长城、大疙瘩石柱群、鸡冠山景点、张库古道、天堂草原、野狐岭要塞军事旅游区、橡皮岭原生态自然风景区、侯营坝烽火台、苏蒙联军烈士陵园、黄花滩、南泥河空中草原等 |

| 集疏线 | 张石高速、张承高速 | 社会经济与交通运输类 | 赤城县、张北县、崇礼区、沽源县、万全区、尚义县、张家口火车站、野狐岭收费站、战海收费站等 |

| 支线 | X408、S242、张沽线 | 旅游接待与服务设施类 | 黄花坪游客服务中心、驿站、哈巴庆停车区、刘家房停车区、观景区、孟良城营地、小南洼营地、柳条坝营地、大好河山观景台、布达拉观景台等 |

(2) 草原天路风景道路网评价指标权重

结合草原天路周边资源的实际分布情况,考虑数据来源,对表 1提出的评价指标体系微调后得到适合草原天路风景道路网线路与节点系统的评价指标体系。同时,收集到自2013—2019连续7年的各指标具体数据,经过无量纲化处理后,采用熵值法计算求得各指标权重如表 4所示。

| 系统名称 | 一级指标 | 指标代码 | 权重 | 二级指标 | 指标代码 | 权重 |

| 风景道路网线路系统 | 传统路网密度及连接度 | A1 | 0.295 1 | 高速公路密度 | X1 | 0.091 4 |

| 普通国省干线密度 | X2 | 0.085 2 | ||||

| 农村公路密度 | X3 | 0.072 3 | ||||

| 路网连接度 | X4 | 0.046 1 | ||||

| 主线旅游资源及旅游品质状况 | A2 | 0.297 2 | 每百km路侧20 km范围内2A级及以下景区数量 | X5 | 0.172 5 | |

| 每百km路侧20 km范围内3级及以上旅游资源数量 | X6 | 0.051 2 | ||||

| 每百km路侧20 km范围内2级及以下旅游资源数量 | X7 | 0.073 5 | ||||

| 主线运输状况 | A3 | 0.407 7 | 主线行驶车辆 | X8 | 0.082 4 | |

| 主线旅游人数 | X9 | 0.082 4 | ||||

| 主线通行能力(V/C) | X10 | 0.081 7 | ||||

| 主线服务水平 | X11 | 0.161 2 | ||||

| 风景道路网节点系统 | 所在区域旅游资源分布情况 | B1 | 0.139 5 | 区域内A级及以上景区景点数量 | X12 | 0.062 1 |

| 区域内3A级及以上景区景点数量 | X13 | 0.077 4 | ||||

| 所在区域旅游产业发展总体情况 | B2 | 0.199 0 | 所在区域旅游总收入 | X14 | 0.111 5 | |

| 所在区域接待游客人数 | X15 | 0.087 5 | ||||

| 所在区域社会经济与交通运输类指标 | B3 | 0.381 6 | 火车站 | X16 | 0.231 9 | |

| 民用机场 | X17 | 0.088 1 | ||||

| 高速收费站 | X18 | 0.061 6 | ||||

| 主线沿线旅游接待与服务设施数量 | B4 | 0.279 9 | 所在区域餐饮设施数量 | X19 | 0.032 6 | |

| 所在区域住宿设施数量 | X20 | 0.039 7 | ||||

| 停车场 | X21 | 0.032 7 | ||||

| 观景台 | X22 | 0.043 3 | ||||

| 露营地 | X23 | 0.029 1 | ||||

| 游客中心 | X24 | 0.102 5 |

(3) 草原天路风景道路网耦合度指标计算

根据评价指标权重,计算得到线路和节点系统历年的综合评价指数,即U1和U2。利用耦合度模型,得出草原天路风景道路网线路与节点系统的耦合度及耦合协调指数,结果见表 5。

| 年份 | 风景道路网线路与节点系统耦合度(C) | 风景道路网线路与节点系统耦合协调度(D) | 耦合发展水平 | U1-U2 | 整体发展状况 | 系统发展水平 |

| 2013 | 0.752 5 | 0.232 0 | 中度失调 | 0.192 9 | 低级发展水平 | 节点滞后型 |

| 2014 | 0.873 4 | 0.320 8 | 轻度失调 | 0.197 5 | 低级发展水平 | 节点滞后型 |

| 2015 | 0.996 4 | 0.512 3 | 勉强协调 | -0.063 4 | 低级发展水平 | 线路滞后型 |

| 2016 | 0.977 6 | 0.530 2 | 勉强协调 | -0.171 2 | 低级发展水平 | 线路滞后型 |

| 2017 | 0.974 9 | 0.714 3 | 中级协调 | -0.303 1 | 初级发展水平 | 线路滞后型 |

| 2018 | 0.981 7 | 0.782 3 | 中级协调 | -0.302 1 | 初级发展水平 | 线路滞后型 |

| 2019 | 0.990 1 | 0.831 9 | 良好协调 | -0.325 7 | 初级发展水平 | 线路滞后型 |

为更加准确反映不同系统之间的耦合程度,本研究分别计算出风景道路网线路系统(A)与节点4个子系统(B1, B2, B3, B4)之间历年的耦合度(C1,C2,C3,C4)及耦合协调指数(D1,D2,D3,D4)。具体详见表 6~表 9。

| 年份 | A与B1间的耦合度C1 | A与B1间的耦合协调指数D1 | UA-UB1 |

| 2013 | 0.752 3 | 0.332 0 | 0.192 9 |

| 2014 | 0.973 5 | 0.488 7 | 0.112 2 |

| 2015 | 0.997 4 | 0.608 5 | -0.053 3 |

| 2016 | 0.959 5 | 0.654 5 | -0.251 4 |

| 2017 | 0.964 6 | 0.832 3 | -0.378 9 |

| 2018 | 0.985 2 | 0.873 6 | -0.265 7 |

| 2019 | 0.990 1 | 0.920 6 | -0.245 7 |

| 年份 | A与B2间的耦合度C2 | A与B2间的耦合协调指数D2 | UA-UB2 |

| 2013 | 0.752 5 | 0.332 0 | 0.192 9 |

| 2014 | 0.854 8 | 0.411 9 | 0.206 0 |

| 2015 | 0.953 3 | 0.502 3 | 0.159 8 |

| 2016 | 0.997 5 | 0.546 6 | 0.042 4 |

| 2017 | 0.999 6 | 0.736 9 | -0.029 3 |

| 2018 | 0.995 1 | 0.842 1 | -0.141 4 |

| 2019 | 0.990 1 | 0.912 9 | -0.226 8 |

| 年份 | A与B3间的耦合度C3 | A与B3间的耦合协调指数D3 | UA-UB3 |

| 2013 | 0.752 5 | 0.332 0 | 0.192 9 |

| 2014 | 0.717 1 | 0.356 9 | 0.247 6 |

| 2015 | 0.995 5 | 0.559 6 | 0.059 9 |

| 2016 | 0.994 9 | 0.595 6 | -0.071 5 |

| 2017 | 0.951 3 | 0.852 7 | -0.471 3 |

| 2018 | 0.975 9 | 0.895 1 | -0.358 1 |

| 2019 | 0.990 1 | 0.903 5 | -0.245 7 |

| 年份 | A与B4间的耦合度C4 | A与B4间的耦合协调指数D4 | UA-UB4 |

| 2013 | 0.752 5 | 0.332 0 | 0.192 9 |

| 2014 | 0.925 7 | 0.449 9 | 0.165 5 |

| 2015 | 0.931 2 | 0.710 6 | -0.395 3 |

| 2016 | 0.918 6 | 0.698 0 | 0.419 1 |

| 2017 | H0.983 8 | 0.796 0 | 0.230 6 |

| 2018 | 0.975 9 | 0.895 1 | 0.326 4 |

| 2019 | 0.990 1 | 0.931 9 | 0.226 5 |

3.2 草原天路风景道路网耦合类型分析

(1) 草原天路风景道路网耦合性分析

分析结果表明,草原天路风景道路网线路与节点系统从2013年的中度失调状态逐渐发展至2019年的良好协调状态。

由线路系统综合评价指数U1和节点系统综合评价指数U2计算结果可以看出,2013—2016年,线路与节点系统均处于低级发展水平,自2017年起,线路与节点系统上升至初级发展水平。

根据U1与U2的相对值可以看出:2013年和2014年,草原天路风景道路网属于节点系统滞后型,即风景道路网中节点增长和发育程度滞后于路网中线路的增长和完善情况;2015—2019年,草原天路风景道路网属于线路系统滞后型,即风景道路网中线路的发育与形成滞后于路网中节点的发展。

(2) 风景道路网线路系统与节点子系统耦合情况分析

表 7~表 10反映了草原天路风景道路网线路与4个节点子系统之间的耦合关系,具体表现为:线路系统滞后于所在区域旅游资源分布、旅游产业发展、社会经济及交通运输业发展,但超前于主线沿线旅游接待与服务设施规模增长。

3.3 草原天路优化提升建议(1) 线路系统优化

分析结果表明,草原天路风景道路网线路系统综合评价指数较低,且线路系统近年来一直滞后于节点系统发展,说明线路数量和密度仍显不足,不能有效满足节点需求。建议将草原天路风景道与周边高速公路、普通干线公路、农村公路等进行统筹规划和布局,厘清风景道路网“快进”与“慢游”系统,优化路网结构;增大集疏线和支线规模,实现对旅游资源的有效衔接;通过拓宽路基、增加连接支线等方式提高通行能力和服务水平,及时疏散游客,避免造成拥堵。

(2) 节点系统优化

分析结果表明,草原天路风景道路网节点系统综合评价指数较低,说明节点在整体品质和部分数量上存在不足。建议加大旅游资源品牌打造与品质提升,增强吸引力;着力提升机场、火车站和互通式立交的集疏运能力,增强游客服务功能;增加主线沿线旅游接待与服务设施数量,因地制宜增加游憩服务、餐饮住宿及购物娱乐等设施[18],满足全方位需求。

4 结论以当前风景道路网发展存在的突出问题为导向,以优化风景道路网结构为目标,将耦合度分析模型首次应用于风景道路网,构建了风景道路网评价指标体系,并对风景道路网线路与节点系统进行了耦合性分析,提出了风景道路网耦合度评价的4个标准,即:失调发展、濒临失调、基本协调和高度协调。本研究以河北草原天路风景道为例,对草原天路风景道路网所处的发展阶段、存在的突出问题进行了研究,并提出了优化措施。研究结果表明,利用耦合性理论对风景道路网进行整体评价和子系统相关性分析是可行的,其分析结论可为风景道路网规划及子系统优化提升提供理论依据与技术支撑。针对风景道路网系统的复杂性与多元性,后续在构建科学、合理、准确的评价指标、优化提升措施及协调机制等方面仍需进一步研究和探讨。

| [1] |

白彩全, 黄芽保, 宋伟轩, 等. 省域金融集聚与生态效率耦合协调发展研究[J]. 干旱区资源与环境, 2014, 28(9): 1-7. BAI Cai-quan, HUANG Ya-bao, SONG Wei-xuan, et al. The Coupling Coordinated Development between China's Provincial Financial Agglomeration and Eco-efficiency[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2014, 28(9): 1-7. |

| [2] |

王新越, 赵文丽. 我国高铁通达性与区域旅游经济耦合关系及空间特征分析[J]. 中国海洋大学学报:社会科学版, 2017(1): 77-83. WANG Xin-yue, ZHAO Wen-li. Analysis of Coupling Relation between High-speed Railway Accessibility and Regional Tourism Economics and Its Spatial Characteristics[J]. Journal of Ocean University of China:Social Science Edition, 2017(1): 77-83. |

| [3] |

王峰, 刘安乐, 张斌丰, 等. 云南省交通优势度与旅游产业发展水平空间耦合态势研究[J]. 世界地理研究, 2014, 23(2): 166-175. WANG Feng, LIU An-le, ZHANG Bin-feng, et al. Analysis of Spatial Coupling Coordination between Transport Superiority and Tourism Industry in Yunnan[J]. World Regional Studies, 2014, 23(2): 166-175. |

| [4] |

于茜, 白建军, 张晶言, 等. 路网通达性与城镇空间扩展的耦合关系:以西安市为例[J]. 经济地理, 2016, 36(10): 69-75. YU Qian, BAI Jian-jun, ZHANG Jing-yan, et al. Coupling Relationship between Road Network Accessibility and Urban Spatial Expansion:A Case Study of Xi'an[J]. Economic Geography, 2016, 36(10): 69-75. |

| [5] |

李一曼, 陈斌, 孙平军, 等. 路网演化对旅游空间结构的影响及其耦合关系:以浙江省为例[J]. 地域研究与开发, 2019, 38(4): 80-84. LI Yi-man, CHEN Bin, SUN Ping-jun, et al. Influence of Road Network Evolution on Tourism Spatial Structure and Their Coupling Relationship:Case of Zhejiang Province[J]. Areal Research and Development, 2019, 38(4): 80-84. |

| [6] |

韩淼.基于节点重要度的风景道路网布局[D].北京: 北京交通大学, 2019. HAN Miao. Scenic Byway Network Layout Based on Node Importance[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019. |

| [7] |

唐建荣, 张鑫, 姜翠芸. 区域物流网路的纵向耦合研究:以江苏省为例[J]. 哈尔滨商业大学学报:社会科学版, 2016(4): 3-12. TANG Jian-rong, ZHANG Xin, JIANG Cui-yun. Study on Longitudinal Coupling of Regional Logistics Network:A Case Study on Jiangsu Province[J]. Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition, 2016(4): 3-12. |

| [8] |

孟庆松, 韩文秀. 复合系统协调度模型研究[J]. 天津大学学报, 2000, 33(4): 444-446. MENG Qing-song, HAN Wen-xiu. Study of the Coordinating Measurement Model with Respect to Composite System[J]. Journal of Tianjin University, 2000, 33(4): 444-446. |

| [9] |

王维国. 协调发展的理论与方法研究[M]. 北京: 中国财经出版社, 2000. WANG Wei-guo. Research on Theory and Method of Coordinated Development[M]. Beijing: China Financial and Economic Publishing House, 2000. |

| [10] |

刘承良, 段德忠, 余瑞林, 等. 武汉城市圈社会经济与资源环境系统耦合作用的时空结构[J]. 中国人口资源与环境, 2014, 24(5): 145-152. LIU Cheng-liang, DUAN De-zhong, YU Rui-lin, et al. Spatio-temporal Structure of Coupling of the Economy-resources-environment System in Wuhan Metropolitan Area[J]. China Population, Resources and Environment, 2014, 24(5): 145-152. |

| [11] |

武晓晖.城市道路网合理性研究[D].成都: 西南交通大学, 2008: 8-18. WU Xiao-hui. Study on Rationality of Urban Road Network[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2008: 8-18. |

| [12] |

张利国, 鲍丙飞. 我国农业系统可持续发展协调度分析[J]. 生态学报, 2019, 39(24): 9295-9303. ZHANG Li-guo, BAO Bing-fei. Coordination Degree of Sustainable Development of Agricultural System in China[J]. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(24): 9295-9303. |

| [13] |

苏屹, 安晓丽, 孙莹, 等. 区域创新系统耦合度测度模型构建与实证研究[J]. 系统工程学报, 2018, 33(3): 398-411. SU Yi, AN Xiao-li, SUN Ying, et al. Construction of Coupling Degree Measurement Model of Regional Innovation System and Empirical Research[J]. Journal of Systems Engineering, 2018, 33(3): 398-411. |

| [14] |

谭婧, 陶小马, 陈旭. 基于改进熵值法的城市"精明增长"综合测度:以长江三角洲16市为例[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(2): 129-136. TAN Jing, TAO Xiao-ma, CHEN Xu. Comprehensive Evaluation of Urban Smart Growth Based on Improved Entropy Method:A Case of 16 Cities of the Yangtze River Delta[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2012, 21(2): 129-136. |

| [15] |

倪广亚, 刘学录, 李沁汶, 等. 基于数据信息特征的土地资源评价客观赋权方法的研究[J]. 中国农学通报, 2014, 30(20): 255-262. NI Guang-ya, LIU Xue-lu, LI Qin-wen, et al. Study of the Objective Weighting Method Based on Data Information in Land Resource Evaluation[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2014, 30(20): 255-262. |

| [16] |

于洪雁. 中国旅游供需耦合协调发展研究[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2018. YU Hong-yan. Research on Coordinated Development of China's Tourism Supply and Demand[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2018. |

| [17] |

廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系:以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 1999, 19(2): 76-82. LIAO Zhong-bin. Quantitative Judgement and Classification System for Coordinated Development of Environment and Economy:A Case Study of the City Group in the Pearl River Delta[J]. Tropical Geography, 1999, 19(2): 76-82. |

| [18] |

余青, 魏宇, 王海凤. 美国主题型风景道规划设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018. YU Qing, WEI Yu, WANG Hai-feng. Planning and Design of American Theme Scenic Byway[M]. China Architecture & Building Press, 2018. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37