扩展功能

文章信息

- 邵长桥, 马森, 罗凯, 秦阳

- SHAO Chang-qiao, MA Sen, LUO Kai, QIN Yang

- 高速公路施工区中间带开口长度与交通运行特性研究

- Study on Median Opening Length and Traffic Operation Characteristics of Expressway Construction Area

- 公路交通科技, 2020, 37(10): 127-133

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(10): 127-133

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.10.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-04-18

2. 广西北部湾投资集团有限公司, 广西 钦州 535000

2. Guangxi Beibu Gulf Investment Group Co., Ltd., Qinzhou Guangxi 535000, China

随着我国经济的快速发展,一些早期建造的高速公路已逐渐不能满足日益增长的交通量及安全需求。相对于新建高速公路,改扩建工程具有工期短、投资少、对通车影响较小等特点,因此,高速公路改扩建已经成为我国高速公路建设的主要趋势。

在高速公路改扩建工程施工过程中,为了达到“边通车,边施工”的目的,往往采用“单幅通车、单幅通行”的方式进行施工交通组织[1]。车辆经由中间带开口驶入对向车道时,开口长度对交通运行效率影响较大。当开口长度较短时,出于安全的需要,车辆往往降低运行速度,造成开口处通行能力急剧下降,造成交通拥堵;并且,当车辆在开口处速度急剧变化时,容易引发交通事故。反之,当开口长度过长时,车辆的运行速度较快,容易与对向交通发生碰撞,造成交通事故[2];开口过长,还会造成建设成本增加。因此,有必要结合高速公路改扩建施工道路、交通条件,针对施工区中间带开口长度进行研究,提高运行效率和安全水平。

施工区中间带开口长度引起了众多研究人员及工程人员的关注。2012年,长安大学的潘兵宏从车辆转弯行驶特性受力分析的角度出发,建立了车辆在中间带开口处行驶轨迹模型,基于模型给出了在不同限制速度、中间带宽度、超高情况下的中间带开口长度建议值[3];同年,韦勇球等对高速公路改扩建交通组织进行仿真,得出了高速公路施工区中警告区、上游过渡区、缓冲区等不同区段的设计参数推荐值[4];2016年,彭余华等应用VISSIM仿真软件,基于京港澳高速公路改扩建工程研究了中间带开口长度与通行能力关系,研究认为中间带开口长度为100 m时通行能力达到最大,但未考虑行车安全性[5];美国《Manual on Uniform Traffic Control Devices》(MUTCD)中给出了中间带开口长度原则,开口长度至少为合流渐变区长度的一半,但未给出具体确定方法[6]。目前,我国已经针对高速公路改扩建施工路段制定了相应的规范:《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ074—2003)[7]、《道路交通标志和标线》(G5768—2009)[8]《公路沥青路面养护技术规范(JTJ073.2—2001)》[9],但规范中并未对改扩建施工区中间带开口长度做出说明。

在以往的研究及规范中,国外相关规范对中间带开口长度规定较为简单,且不适用于国内车辆运行特性;国外相关研究是基于统计数据以最小化损失函数为目标计算施工区不同控制段的长度,采用的车辆行驶速度等参数不适用于国内,计算结果偏大[10-13]。国内没有高速公路改扩建施工区交通组织的针对性规范,相关研究采用的仿真方法缺少验证,仿真结果对中间带开口处通行能力考虑较少,得到的结果偏差大,因此,对中间带开口长度及交通运行特性进行研究具有重要意义。

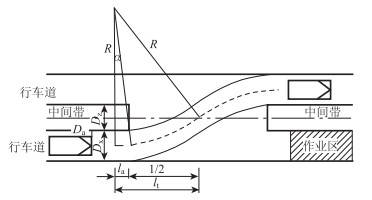

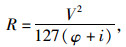

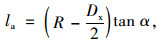

1 中间带开口长度及其影响因素中间带开口长度应能保证车辆以一定的运行速度安全通过开口处,且应满足相应规范中的要求[3]。根据车辆在中间带开口处行驶轨迹,可将其简化为图 1所示的模型。车辆通过开口处时行驶轨迹为S形,形成两个半径相同且反向连接的圆曲线。根据《道路勘测设计》车辆通过时的受力平衡方程式得[14]:

|

| 图 1 中间带开口长度计算模型示意图 Fig. 1 Schematic diagram of calculating model of median opening length |

| |

|

(1) |

式中,R为中间带开口处车辆行驶半径;V为中间带开口处车辆行驶速度;φ为摩阻系数;i为横向超高坡度。

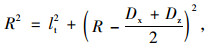

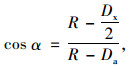

由图 1及三角函数关系知:

|

(2) |

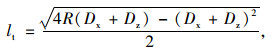

|

(3) |

式中,Dz为中间带宽度;Dx为内侧车道宽度;lt为车辆轨迹线的投影,根据三角函数有:

|

(4) |

|

(5) |

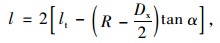

中间带开口长度计算模型为:

|

(6) |

式中,α为车辆行驶轨迹圆曲线对应的偏角;la为偏角对应轨迹投影;Da为车辆与中间带安全距离,取0.5 m。

根据调查,一般高速公路采用的中间带宽度为2,3,3.5,4.5 m。在施工区,车道宽度应根据通过开口处最不利车型进行加宽,《道路勘测设计》中给出圆曲线路面上的加宽值为0.4~0.6 m,车道宽度取4.25 m[14];车辆宽度采用最不利车型宽度为2.5 m。《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)规定“宜采用较大的路面横坡”[15],因此高速公路横向坡度采用2%~4%。摩阻系数采用《A Policy on Geometric Design of Highways and Streets》中推荐值为0.12~0.23[16],车速较高时取低值,车速较低时取高值。施工区车道数较少,路况复杂,限制速度较低,通常采用40~80 km/h。

根据式(6)可得到不同限制速度、中间带宽度以及横坡下中间带开口长度计算值(取整为5 m)如表 1所示。由计算结果可知,限制速度是对中间带开口长度影响最大的因素,在限制速度不变时,中间带宽度对开口长度的影响大于横坡。

| 横坡/% | -2.0 | -3.0 | -4.0 | ||||||||||||

| 中间带宽度/m | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | |||

| 限制速度/ (km·h-1) |

40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | ||

| 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 65 | 65 | |||

| 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 85 | |||

| 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | 90 | 95 | 100 | 105 | 95 | 100 | 105 | 110 | |||

| 80 | 105 | 110 | 115 | 120 | 105 | 115 | 120 | 125 | 110 | 120 | 125 | 130 | |||

模型从理论上给出了开口段长度计算值,在实际应用中运行速度与限速、驾驶员对限速的遵守率、施工区通行能力等因素对中间带开口长度影响显著,有必要结合运行特性进行研究。

2 基于实测数据的交通运行分析 2.1 数据调查与汇总基于兰海高速公路南钦防改扩建工程,针对40,70 m及104 m开口长度下不同区段,采用微波测速仪对自由流下车辆地点车速进行调查,对相应的自由流速度调查结果进行整理分析。表 2、表 3分别给出了调查点道路几何条件与自由流速度统计分析结果。

| 调查点编号 | 开口长度/m | 调查地点 | 车道数 | 对向车道数 | 车道宽度/m | 侧向净空/m | 中间带宽度/m | 侧向位移/m | 限速/(km·h-1) |

| 1 | 40 | 开口处 | 1 | 1 | 4.25 | 1.5 | 2 | 6 | 60 |

| 2 | 40 | 过渡区 | 2→1 | 2 | 3.75 | 1.5 | 2 | - | 60 |

| 3 | 70 | 开口处 | 1 | 1 | 4.25 | 1.5 | 2 | 6 | 60 |

| 4 | 70 | 过渡区 | 2→1 | 2 | 3.75 | 1.5 | 2 | - | 60 |

| 5 | 104 | 开口处 | 1 | 1 | 4.25 | 1.5 | 2 | 6 | 60 |

| 开口长度/m | 调查地点 | 平均速度/ (km·h-1) |

85%位速度/ (km·h-1) |

50%位速度/ (km·h-1) |

标准差/ (km·h-1) |

偏度 | 峰度 | 限速遵守率/% | 通行能力/ (pcu·h-1) |

| 40 | 过渡区 | 62.17 | 82 | 58 | 15.38 | 0.64 | 0.27 | 53.3 | - |

| 40 | 开口处 | 40.08 | 50 | 37 | 8.47 | 0.97 | 0.61 | 98.0 | 1 250 |

| 40 | 速度差 | 22.09 | 32 | 21 | — | — | — | — | — |

| 70 | 过渡区 | 59.48 | 70 | 58 | 11.24 | 1.05 | 2.06 | 68.2 | — |

| 70 | 开口段 | 53.47 | 61 | 54 | 7.80 | 0.16 | 0.31 | 82.3 | 1 360 |

| 70 | 速度差 | 6.01 | 9 | 4 | — | — | — | — | — |

| 104 | 开口处 | 58.67 | 69 | 58 | 9.32 | 0.17 | -0.6 | 59.5 | — |

2.2 调查数据分析

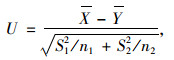

当两个正态分布方差不相等时,使用U检验,对于两个一般分布总体,只要满足期望和方差存在,由中心极限定理,也可以应用U检验方法检验两样本均值是否相等。假设检验问题为:H0:u1=u2;H1:u1≠u2,构造检验统计量:

|

(7) |

式中,X,Y分别为两个样本均值;S12,S22分别为两个样本方差;n1,n2分别为两个样本的样本量。

当n1,n2足够大以及原假设H0:u1=u2成立条件下,U近似的服从标准正态分布。

在高速公路中,通常以85%位速度作为高速公路限速标准,可视为车辆运行速度,记过渡区及开口段85%位速度分别为v185及v285。有x1~N(0, σ12),x2~N(0, σ22),所以85%位车速符合正态分布,亦可使用U检验。

2.3 分析结果应用速度差与公式(7),分别对不同情况下速度差与运行速度一致性进行分析。

施工区运行速度是否一致,对行车安全有着显著影响,当不同区段速度差小于10 km/h时,运行速度协调性好;当速度差为10~20 km/h时,行车安全性随速度差升高而下降;速度差大于20 km/h时,速度协调性不良,事故率高,条件允许的情况下,应保持速度差小于10 km/h。表 4~表 6分别给出了中间带开口长度分别为40,70 m时运行速度速度差、不同开口长度下运行速度与限速一致性、不同开口长度下开口长度对速度影响分析结果。

| 开口 长度/m |

调查 地点 |

v/ (km·h-1) |

速度差/ (km·h-1) |

v85/ (km·h-1) |

速度差/ (km·h-1) |

| 40 | 过渡区 | 62.17 | 22.09 | 82 | 32 |

| 开口处 | 40.08 | 50 | |||

| 70 | 过渡区 | 59.48 | 6.01 | 70 | 9 |

| 开口处 | 53.47 | 61 |

| 开口长度/m | 调查地点 | v85/ (km·h-1) |

U | 是否一致 | 速度差/ (km·h-1) |

| 40 | 过渡区 | 82 | 17.52 | 否 | 22 |

| 40 | 开口处 | 50 | 8.43 | 否 | 10 |

| 70 | 过渡区 | 70 | 7.22 | 否 | 10 |

| 70 | 开口处 | 61 | 1.10 | 是 | 1 |

| 104 | 开口处 | 69 | 8.12 | 否 | 9 |

| 开口长度/ m |

调查地点 | v/ (km·h-1) |

U | 是否 一致 |

速度差/ (km·h-1) |

开口长度/ m |

v85/ (km·h-1) |

U | 是否一致 | 速度差/ (km·h-1) |

|

| 40 | 开口处 | 40.08 | 8.97 | 否 | 13.39 | 40 | 50 | 8.04 | 否 | 11 | |

| 70 | 开口处 | 53.47 | 70 | 61 | |||||||

| 70 | 开口处 | 53.47 | 6.85 | 否 | 5.20 | 70 | 61 | 6.23 | >否 | >8 | |

| 104 | 开口处 | 58.67 | 104 | 69 |

(1) 开口长度70 m

开口长度为70 m时,车辆运行速度为61 km/h,与理论值(60 km/h)和限速值一致;过渡区与开口段速度差小于10 km/h,协调性好,较为安全,在当前限速及道路条件下开口长度为70 m较为合理。

(2) 开口长度40 m

开口长度为40 m时,车辆运行速度为50 km/h,与理论值(40 km/h)和限速值不一致;过渡区与开口段速度差皆大于20 km/h,速度协调性差,存在安全隐患;受限速及道路几何条件影响,车辆运行速度高于设计速度且低于限速,说明在当前限速及道路条件下开口长度偏低。

(3) 开口长度104 m

开口长度为104 m时,车辆运行速度为69 km/h,与理论值(80 km/h)和限速值不一致;运行速度高于限速,存在安全隐患;受限速及道路几何条件影响,车辆运行速度低于设计速度且高于限速,运行速度偏高,说明在当前限速及道路条件下开口长度偏高。

不同开口长度下车辆平均速度与运行速度皆不一致,中间带宽度与横坡一致情况下,开口长度对运行速度影响显著。

3 基于仿真的开口长度与交通运行分析利用VISSIM仿真软件对中间带开口进行仿真,模拟四车道高速公路,设计速度120 km/h,封闭半幅车道,对向车道双向通行;中间带宽度2 m、侧向净空2 m;警告区限速80 km/h、工作区限速60 km/h;正常路段车道宽度3.75 m,缓冲区车道宽度4.25 m,进行多组试验;输入交通量为100~2 000 veh/h,步长为100 veh/h,开口长度以10~30 m为变化步长,仿真时间3 600 s,设置多处数据检测点,对数据进行分析。

3.1 仿真模型标定交通仿真的有效性对仿真结果影响显著,车辆速度是反映仿真模型有效性的重要指标[17]。通过修改车辆的期望车速分布图,以校核仿真车速和实际车速的差值[18]。实际建模校核过程中,通常是将各调查点的实际车速与仿真车速进行比较,若二者之间的偏差小于10 km/h则认为合格。对于整个路网模型,则要求合格率在90%以上,否则应继续标定或者重新建立模型。

本次仿真对于开口长度为40,70,104 m时的自由流仿真车速与实际车速进行对比。各开口长度下实际速度与仿真速度对比如表 7所示。

| 开口长度/m | 平均速度/ (km·h-1) |

50%位速度/ (km·h-1) |

85%位速度/ (km·h-1) |

90%位速度/ (km·h-1) |

标准差 |

| 40(实际) | 43.1 | 41 | 53 | 56 | 8.39 |

| 40(仿真) | 42.0 | 39 | 53 | 55 | 9.49 |

| 70(实际) | 52.1 | 51 | 60 | 63 | 7.33 |

| 70(仿真) | 52.8 | 51 | 65 | 67 | 10.41 |

| 104(实际) | 58.7 | 58 | 69 | 72 | 9.32 |

| 104(仿真) | 60.8 | 59 | 75 | 78 | 12.01 |

3.2 仿真结果分析

表 8给出了各个开口长度下的车辆速度,自由流状态下,随着开口长度的增长,车辆平均速度、运行速度及标准差也随之增高。在开口长度为60 m时,运行速度已大于60 km/h;开口长度100 m时,运行速度大于75 km/h;自由流状态下,小型车与大型车运行速度差异较大,标准差大于10,速度快且分布不均匀。限速遵守率在开口长度60~80 m时下降速度增快,当开口长度为100 m时,限速遵守率仅为50%,存在较大安全隐患,当前限速60 km/h与开口长度100 m不匹配。

| 开口长度/ m | 平均速度/ (km·h-1) | 标准差 | 85%位度速度/ (km·h-1) | 小车平均车速/ (km·h-1) | 大车平均车速/ (km·h-1) | 限速遵守率/% |

| 30 | 38.2 | 9.2 | 49.0 | 38.9 | 35.9 | 97.0 |

| 40 | 41.7 | 9.5 | 52.9 | 42.2 | 40.0 | 95.2 |

| 50 | 45.2 | 9.1 | 55.1 | 45.7 | 43.2 | 94.0 |

| 60 | 48.7 | 10.5 | 61.2 | 49.5 | 46.1 | 81.9 |

| 70 | 52.8 | 10.4 | 64.8 | 53.8 | 49.1 | 72.3 |

| 80 | 54.8 | 11.5 | 68.4 | 56.1 | 50.6 | 65.7 |

| 100 | 60.8 | 12.5 | 75.6 | 62.4 | 55.1 | 50.0 |

| 120 | 62.9 | 12.5 | 77.4 | 64.7 | 57.1 | 46.7 |

| 150 | 64.4 | 12.5 | 78.5 | 66.2 | 58.3 | 42.5 |

| 180 | 65.6 | 12.9 | 81.0 | 67.4 | 59.4 | 39.5 |

| 200 | 66.1 | 13.2 | 81.7 | 67.9 | 59.9 | 37.7 |

开口长度为40~100 m时,车辆运行速度为52.9~75.6 km/h,与理论计算值及实测数值吻合。

4 开口长度与通行能力、运行速度关系研究实际应用中,开口长度的确定要考虑运行效率和安全因素;运行效率主要为通行能力,安全主要为车辆速度特征。为了便于指导实践,表 9给出了不同开口长度与设计速度和通行能力,车辆速度及流量与开口长度呈现正相关关系。因此,通行能力与开口长度呈现正相关关系,且在速度低时通行能力增长较快,速度高时通行能力增长较慢。开口长度为40 m及70 m时仿真得到通行能力与实测数据吻合,开口长度为200 m时,通行能力为1 630 pcu/h,此时通行能力趋于常数,开口处通行能力和施工区过渡区、缓冲区一致。

| 设计速度/(km·h-1) | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

| 开口长度/m | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |

| 通行能力/(pcu·h-1) | 1 230 | 1 280 | 1 300 | 1 320 | 1 350 | 1 380 | 1 460 | 1 520 | 1 570 | 1 610 | 1 630 |

5 结论

根据理论模型、实测数据分析和仿真对高速公路中间带开口长度及交通运行特性进行了研究,得到以下结论:

(1) 高速公路改扩建施工区开口长度理论计算结果与实测、仿真结果较吻合;

(2) 高速公路中间带开口长度是运行速度的重要影响因素,在实际应用中应结合设计速度和限速效果来确定开口长度;

(3) 开口长度是改扩建施工区通行能力的重要影响因素,在确定中间带开口长度时应综合运行速度、施工区通行能力。

高速公路改扩建施工区开口处车辆运行速度受开口长度影响,施工区限速值的确定应结合开口长度、实际运行速度及交通安全情况确定。论文只针对高速公路改扩建施工区中间带开口为单车道的情况下的开口长度进行了研究,对于中间带开口为两车道形式下开口长度需要进一步研究和论证。

| [1] |

KHATTAK A J, KHATTAK A J, COUNCIL F M. Effects of Work Zone Presence on Injury and Non-injury Crashes[J]. Accident Analysis & Prevention, 2002, 34(1): 19-29. |

| [2] |

PESTI G, JESSEN D, BYRD P, et al. Traffic Flow Characteristics of the Late Merge Work Zone Control Strategy[J]. Transportation Research Record, 1999, 1657(1): 1-9. |

| [3] |

潘兵宏, 吴明先, 王佐. 高速公路大修期间中央分隔带开口长度研究[J]. 公路, 2012(9): 214-217. PAN Bing-hong, WU Ming-xian, WANG Zuo. Calculation Model for Median Opening Length in Expressway Overhaul Engineering[J]. Highway, 2012(9): 214-217. |

| [4] |

韦勇球, 赵利苹, 袁春建, 等. 高速公路改扩建交通组织仿真[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2012, 32(4): 38-43. WEI Yong-qiu, ZHAO Li-ping, YUAN Chun-jian, et al. Traffic Organization Simulation of Expressway Rebuilding Project[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2012, 32(4): 38-43. |

| [5] |

彭余华, 王晓玉, 王玮, 等. 高速公路改扩建半幅封闭式交通组织方案参数设置方法[J]. 筑路机械与施工机械化, 2016, 33(6): 83-88. PENG Yu-hua, WANG Xiao-yu, WANG Wei, et al. Parameter Settings of Traffic Organization of Expressway Expansion Project with Half Lanes Closed[J]. Road Machinery & Construction Mechanization, 2016, 33(6): 83-88. |

| [6] |

Federal Highway Administration. Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways[M]. MUTCD 2009 ed. Washington, D. C.: Federal Highway Administration, 2009.

|

| [7] |

JTJ074-2003, 高速公路交通安全设施设计及施工技术规范[S]. JTJ074-2003, Technical Code for Design and Construction of Expressway Safety Appurtenances[S]. |

| [8] |

GB5786-2009, 道路交通标志和标线[S]. GB5786-2009, Road Traffic Signs and Markings[S]. |

| [9] |

JTJ073.2-2001, 公路沥青路面养护技术规范[S]. JTJ073.2-2001, Technical Specifications for Maintenance of Highway Asphalt Pavement[S]. |

| [10] |

MACOY P T, MENNENGA D J. Optimum Length of Single-lane Closures in Work Zones on Rural Four-lane Freeways[J]. Transportation Research Record, 1998, 1650: 55-61. |

| [11] |

CHIEN S L, TANG Y, SCHONFELD P. Optimizing Work Zones for Two-lane Highway Maintenance Projects[J]. Journal of Transportation Engineering, 2002, 128(2): 145-155. |

| [12] |

CHEN C H, SCHONFELD P. Work Zone Optimization for Two-lane Highway Maintenance Projects[J]. Transportation Research Record, 2004, 1877: 95-105. |

| [13] |

VON DER HEIDEN N, GEISTEFELDT J. Capacity of Freeway Work Zones in Germany[J]. Transportation Research Procedia, 2016, 15: 233-244. |

| [14] |

杨少伟. 道路勘测设计[M]. 北京: 人民交通出版社, 2004: 36-51. YANG Shao-wei. Road Survey and Design[M]. Beijing: China Communications Press, 2004: 36-51. |

| [15] |

JTG BO1-2014, 公路工程技术标准[S]. JTG BO1-2014, Technical Standard of Highway Engineering[S]. |

| [16] |

American Association of State Highway and Transportation Officials. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets[R]. Washington, D.C: US Department of Transportation, 2004.

|

| [17] |

程学庆, 田芳铭, 鞠蕾, 等. 基于VISSIM的交通事件检测仿真及数据处理[J]. 武汉理工大学学报:交通科学与工程版, 2012, 36(1): 69-73. CHENG Xue-qing, TIAN Fang-ming, JU Lei, et al. Simulation and Data Processing of Traffic Incident Detection System Based on VISSIM[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science & Engineering Edition, 2012, 36(1): 69-73. |

| [18] |

陈昊, 陆建. 基于VISSIM仿真的高速公路事故交通影响[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2015, 35(增1): 226-229. CHEN Hao, LU Jian. Traffic Impact of Highway Accident on Based on VISSIM Simulation[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2015, 35(S1): 226-229. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37