扩展功能

文章信息

- 王珺卓, 徐国庆, 张恒龙, 吴超凡

- WANG Jun-zhuo, XU Guo-qing, ZHANG Heng-long, WU Chao-fan

- 不同热氧强度作用下SBS改性沥青性能的演变规律

- Evolution Rule of SBS Modified Asphalt Performance under Different Thermal-oxidative Intensities

- 公路交通科技, 2020, 37(10): 35-45

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(10): 35-45

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.10.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-04-24

2. 湖南云中再生科技股份有限公司, 湖南 长沙 410205

2. Hunan Yunzhong Recycling Technology Co., Ltd., Changsha Hunan 410205, China

我国公路近十几年发展飞速,沥青路面应用尤为广泛。为使路面具有更好的耐久性和舒适性,研究者们致力于研究解决沥青路面存在的问题,老化是影响沥青路面性能最突出的问题之一。沥青路面的老化作用往往发生在生产、运输、施工及路面建成后的服役过程中,主要受车辆荷载、温度、水和光照辐射的影响[1]。已有研究证明沥青路面老化主要受沥青胶结料老化的影响,经过吸热放热、挥发聚合等一系列物理化学变化后,胶结料中树脂和沥青质变得松散、干燥、粗糙,轻组分减少,重组分增多,沥青发生硬化,导致沥青路面性能降低,出现车辙、松散、坑槽等病害[2-3]。

沥青老化后的性能发生变化,进而使老化后针入度、软化点等物理指标发生变化。尽管老化作用使不同沥青物理指标产生相似规律的变化,但其耐老化性能存在很大差别[4]。SBS改性沥青是聚合物改性沥青的一种,基质沥青在老化过程中发生氧化反应的同时,SBS改性剂发生降解。常用的物理测试方法对老化后SBS改性沥青的性能变化评价存在一定弊端,因此美国公路战略研究计划(SHRP)提出同时考虑材料所处环境温度和氧化老化条件的评价方法,以更接近地模拟道路使用过程中的实际情况,达到评价老化性能更准确的效果[5-6]。沥青性能易受环境温度影响,因此动态分析方法相比于经验指标更适于评价沥青耐老化性。已有研究证明物理流变测试和化学组分测试结果之间具有强相关性,这种强相关性表明沥青老化过程中化学组分的变化会影响沥青的物理流变性能。因此,可以使用物理流变性能指标变化来表征沥青的老化状态。老化动力学方程基于此规律被提出用于分析沥青胶结料老化性能的变化过程,进而可预测不同沥青在不同条件老化后的性能,为沥青路面材料的选择提供理论和技术支持[7-8]。另外,对比改性沥青黏度、低温弯曲梁流变试验(BBR)和动态剪切流变试验(DSR)等结果可发现动态流变试验能更准确地分析老化后SBS改性沥青的黏弹性能和流变性能[9-10]。

短期薄膜烘箱试验(TFOT)是目前应用最为广泛的沥青胶结料短期老化试验方法,但TFOT仅被用于模拟沥青在生产运输期间发生的老化,且老化程度较低。而沥青路面在实际服役过程中经历复杂长时间的老化作用,常规物理流变指标均不能动态描述沥青老化过程中的性能变化。

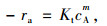

1995年国外学者提出了沥青一般老化非线性微分动力学模型,经过一系列的发展和改进,目前对于沥青的老化动力学研究,主要利用如费尔哈斯(Verhulst)模型、阿列纽斯(Arrhenius)模型等化学反应动力学模型来定量模拟和预估反应速率与各因变量之间的关系[11]。化学反应动力学是物理化学的一个分支学科,其研究对象是一个动态系统。反应速率是化学反应动力学中的一个重要指标,用来衡量化学反应的速度水平。用模型方程计算反应速率与浓度的关系[12],沥青的老化符合一级动力学模型的假设,满足Arrhenius方程:

|

(1) |

|

(2) |

式中,ra为化学反应速率;Kt为化学反应速率常数;cA为组分浓度,用反应物和总反应物体积比求得;m为组分反应级数,值为1;A为前指数因子或频率因子常数;Ea为反应物活化能;R为摩尔气体常数,其值取8.314 J/(mol·K);T为绝对温度。

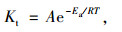

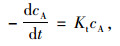

一级反应动力学方程微分形式为:

|

(3) |

式中,t为老化时间; cA为组分浓度,cA与表观黏度Vt成反比:

|

(4) |

式中a为系数。

将式(3)和式(4)进行整理,对式(3)积分得:

|

(5) |

式中,V0为初始反应物浓度;Vt为t时刻反应物浓度。在不同试验温度下以

|

(6) |

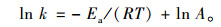

对式(6)作图,得到斜率为Ea/R的直线,当1/T为0时,截距为ln A。将式(5)与式(6)整理得到:

|

(7) |

选取不同老化时长和温度的TFOT模拟沥青的老化,进行物理指标、布氏黏度和DSR流变测试,再利用动力学模型进行老化前后沥青试验数据的拟合分析,评价和预估3种不同SBS改性沥青老化的等级变化,对比3种SBS改性沥青的耐老化性能,探究SBS沥青老化性能的演变规律,建立动力学模型。

1 原材料和试验方法 1.1 试验材料选用一种国产成品SBS改性沥青和两种由70#基质沥青制备的SBS改性沥青进行试验。两种自制SBS改性沥青掺量分别为4.0%和4.5%,在175 ℃温度下,由高速剪切搅拌后再经普通搅拌进行制备。SBS改性剂为YH-791线性改性剂,拉伸强度为15 MPa,断裂伸长率为750%,S/B约为30/70。70#基质沥青的物理性能指标见表 1,成品SBS改性沥青及自制的两种SBS改性沥青的基本性能指标见表 2。

| 指标 | 针入度(25 ℃)/(0.1 mm) | 软化点/℃ | 延度(15 ℃)/cm | 黏度(135 ℃)/(Pa·s) |

| 结果 | 65.1 | 45.1 | > 150 | 0.44 |

| 沥青种类 | 针入度(25 ℃)/(0.1 mm) | 软化点/℃ | 延度(5 ℃)/cm | 黏度(135 ℃)/(Pa·s) |

| 成品SBS改性沥青 | 52.4 | 89.7 | 33.6 | 2.79 |

| 4.5%掺量改性沥青 | 42 | 77.4 | 20.1 | 1.72 |

| 4.0%掺量改性沥青 | 46.5 | 62.7 | 18.4 | 1.49 |

1.2 老化方法

为研究3种SBS改性沥青在不同老化时长和温度条件下的性能变化规律,采用TFOT进行老化模拟,标准TFOT条件仅存在1种老化温度(163 ℃)和1种老化时长(5 h)。为模拟沥青不同老化强度的老化状态,在标准试验方法的基础上增加3种老化温度,选择的老化温度分别为150,163,170,180 ℃;老化时长选择4个老化梯度,分别为5,10,15,20 h。

1.3 物理指标测定沥青的针入度、延度和软化点按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052—2000)进行测试,表观黏度采用美国某公司生产的黏度计(Model DV-Ⅱ+)测试,测试结果满足误差要求。

1.4 动态剪切流变试验通过动态剪切流变试验,测定老化前后的3种SBS改性沥青的复数模量和相位角评价流变性能变化,具体操作依据ASTM D 7175进行。温度扫描区域为30~90 ℃,扫描频率为10 rad/s。

2 结果与讨论 2.1 物理性能分析用软化点增量(SPI)、残留针入度比(RPA)、延度保留率(DRR)和黏度老化指数(VAI)评价沥青老化性能,通过对比老化前后不同沥青软化点、针入度、延度和布氏黏度测试值变化来分析沥青老化程度和老化性能。软化点增量为老化前后软化点的差值,残留针入度比、延度保留率、黏度老化指数均为老化后所测得物理指标与老化前测试指标之比。

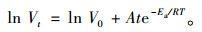

成品SBS改性沥青老化后的物理性能指标老化指数结果见图 1。分析SPI变化发现,沥青软化点老化后均增加。老化温度150 ℃和163 ℃时,老化时间5~15 h内SPI随老化时间延长而增大,老化时间20 h时SPI出现降低,170 ℃和180 ℃时无明显规律。老化时间为5 h与20 h时,SPI先增大后减小,而10 h单调减小,老化15 h时则先减小后增大。不同老化时间后SPI并不单调上升或下降,同一老化时间、不同老化温度的SPI值变化无规律,而基质沥青和SBR改性沥青软化点均随老化时间延长而增大[13],因此以软化点变化研究SBS沥青的老化动力学不再合适。SBS改性沥青包含基质沥青和改性剂两部分,有研究表明SBS改性沥青在老化后无新物质出现[14]。

|

| 图 1 不同老化温度和老化时间后成品SBS改性沥青的SPI,RPA,DRR Fig. 1 Values of SPI, RPA and DRR of commercial SBS modified asphalt under different aging temperatures after different aging time |

| |

分析DRR发现成品SBS改性沥青的延度保留率均随老化时间延长逐渐降低,这与预期相同。由于老化会使沥青硬化,延度减小,所以随着老化温度增高、时长加长、老化程度加深,DRR值变小。在180 ℃下老化时间为10 h时的DRR值已达到0.10,可以看出随着温度增高,DRR变化速率更快。另外,在170 ℃和180 ℃老化时,老化时长大于15 h的延度测试数据,计算而得的DRR值极小,说明在170 ℃以上温度老化15 h以后的成品SBS改性沥青延展性下降严重,这是沥青老化和改性剂分子降解综合作用结果[15]。SBS中聚丁二烯具有良好的低温变形能力,老化后聚丁二烯含量降低,宏观上表现为SBS改性沥青延度减小。

观察RPA可知,RPA值基本满足随老化温度升高,老化时长增长而降低的规律。在老化温度为150 ℃和163 ℃条件下可观察到,RPA值下降趋势随老化时长增长愈发明显,因此老化程度加深随老化时长增加明显加快。而在170 ℃和180 ℃条件下,老化时间为5 h和10 h时,成品SBS改性沥青的RPA差值分别为0.01和0.06,而老化达到15 h和20 h后的RPA值均在0.51~0.53的范围内,说明在170 ℃和180 ℃的老化条件下,老化时长的增长对成品SBS针入度值影响较小。

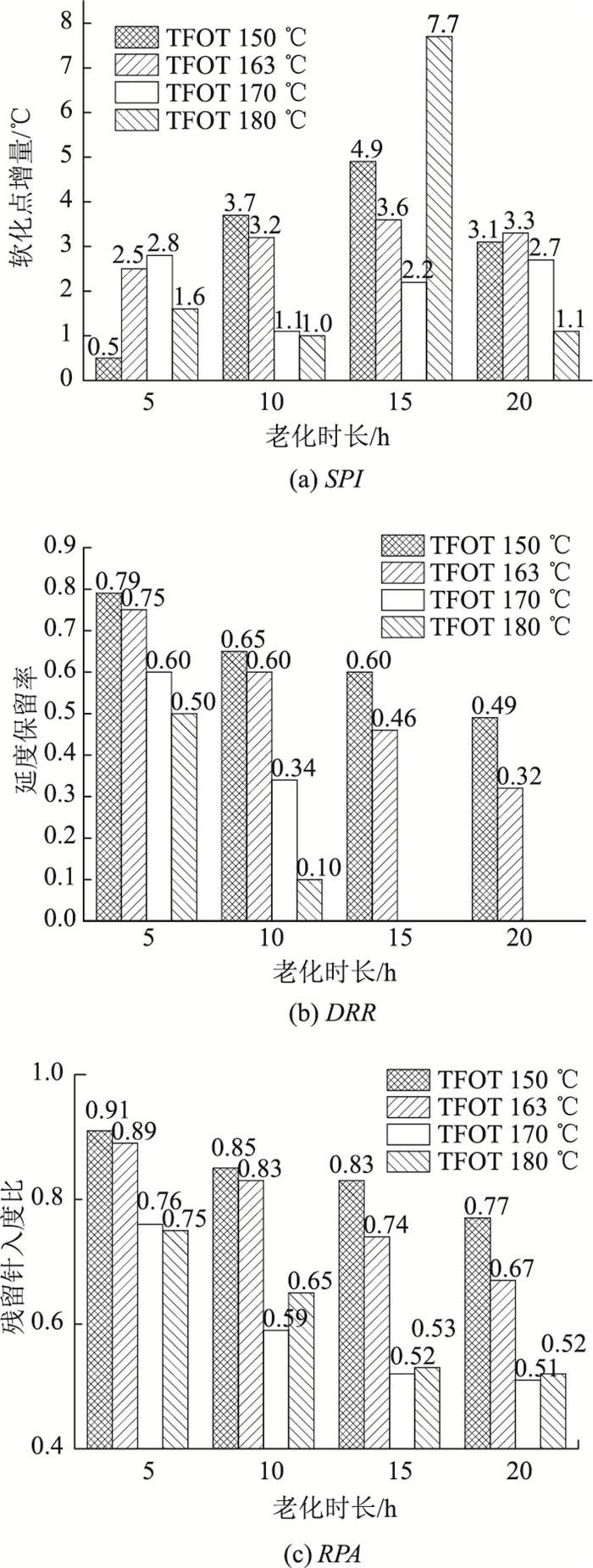

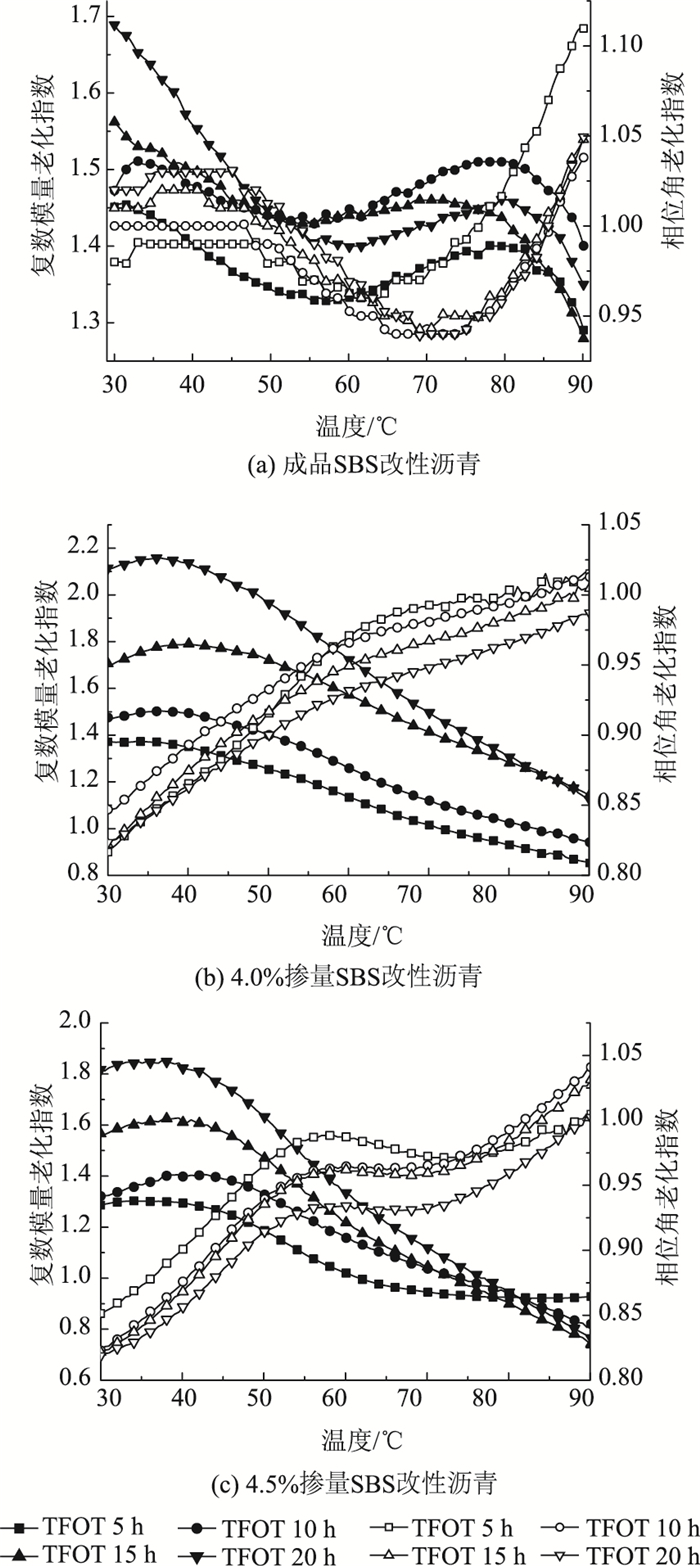

3种SBS改性沥青的VAI值见图 2。可以看出,沥青黏度在同一老化温度下随老化时间延长而增大。而同一老化时间下,随着老化温度的增高,VAI值呈增大趋势,且温度越高增大越显著。成品SBS改性沥青在180 ℃老化20 h后的表观黏度值约为14 000 MPa·s,无法满足施工和易性要求;掺量4.0%的SBS改性沥青的VAI在180 ℃老化15 h和20 h时有明显增高情况;对于4.5%掺量SBS改性沥青和成品SBS改性沥青,老化温度170 ℃和180 ℃的VAI增加规律表现显著。这是由于沥青在老化后,基质沥青中轻组分逐渐挥发或向重组分转化,SBS改性剂发生分解,结构破坏,原有的老化抑制作用消失,表现为改性沥青黏度增大,VAI值增高[16]。

|

| 图 2 不同老化温度和老化时间后SBS改性沥青的VAI Fig. 2 Values of VAI of SBS modified asphalt under different aging temperatures after different aging time |

| |

综上所述可以发现,软化点增量指标在不同温度和时间的变化无明显规律。在相同老化时间时观察到老化指标RPA随温度增高呈减小趋势,但规律性并不完全一致,而同一温度下的RPA降幅则先增大后减小。延度指标在老化时间较短条件下,随老化温度增大和老化时长增长,DRR降幅增大,但老化时间15 h以上、老化温度大于170 ℃时,老化程度加深致使材料发生脆断。相比于SPI,RPA,DRR,3种SBS改性沥青的黏度老化指数规律显著,与老化程度变化规律的相关性较好,均表现出随老化温度和时长增长老化强度加深的规律,是作为SBS改性沥青老化性能评价最佳指标。

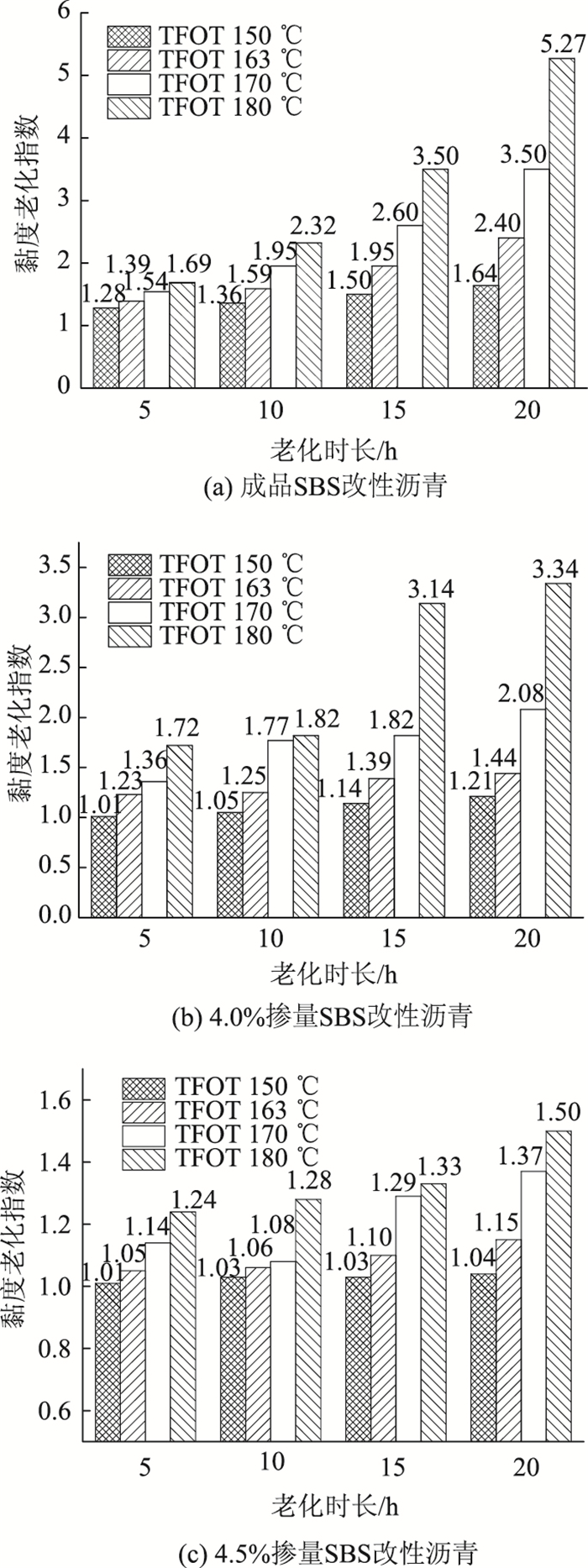

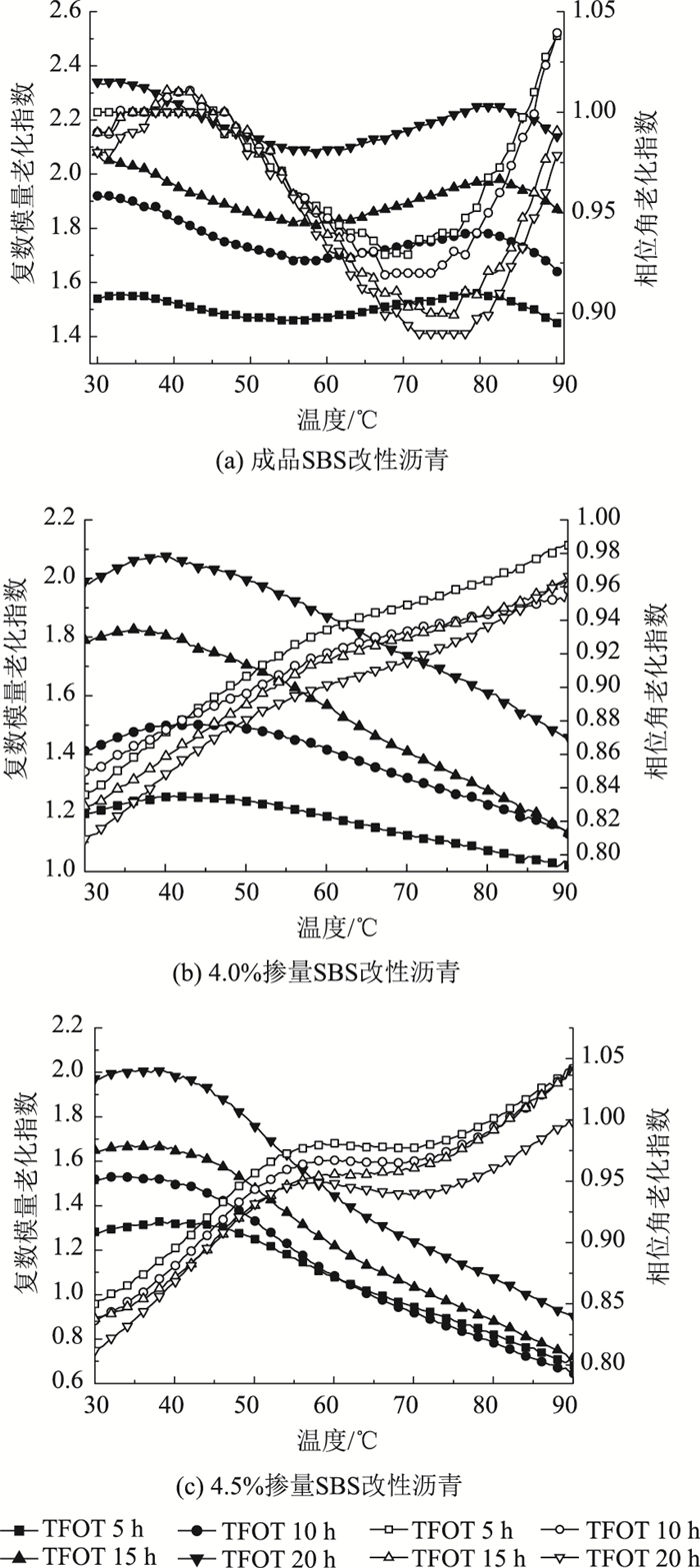

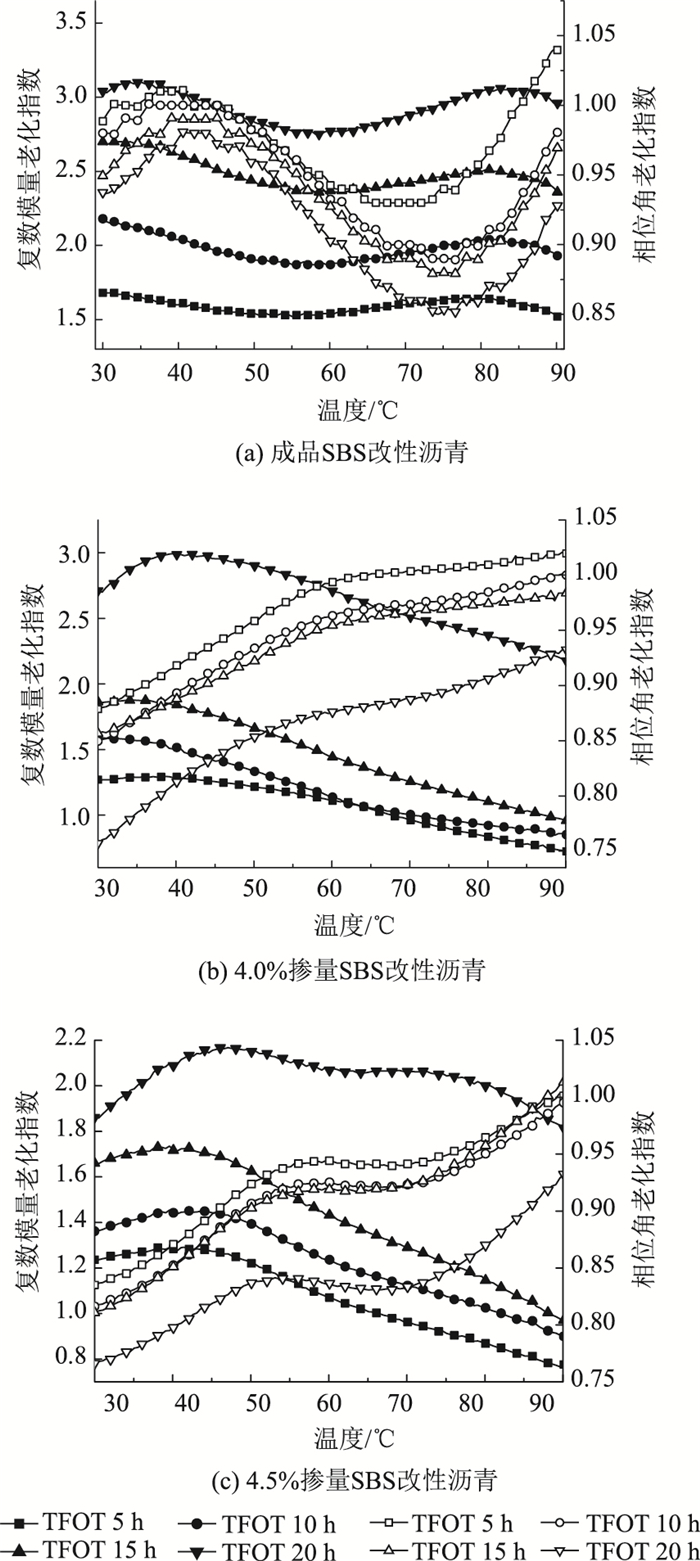

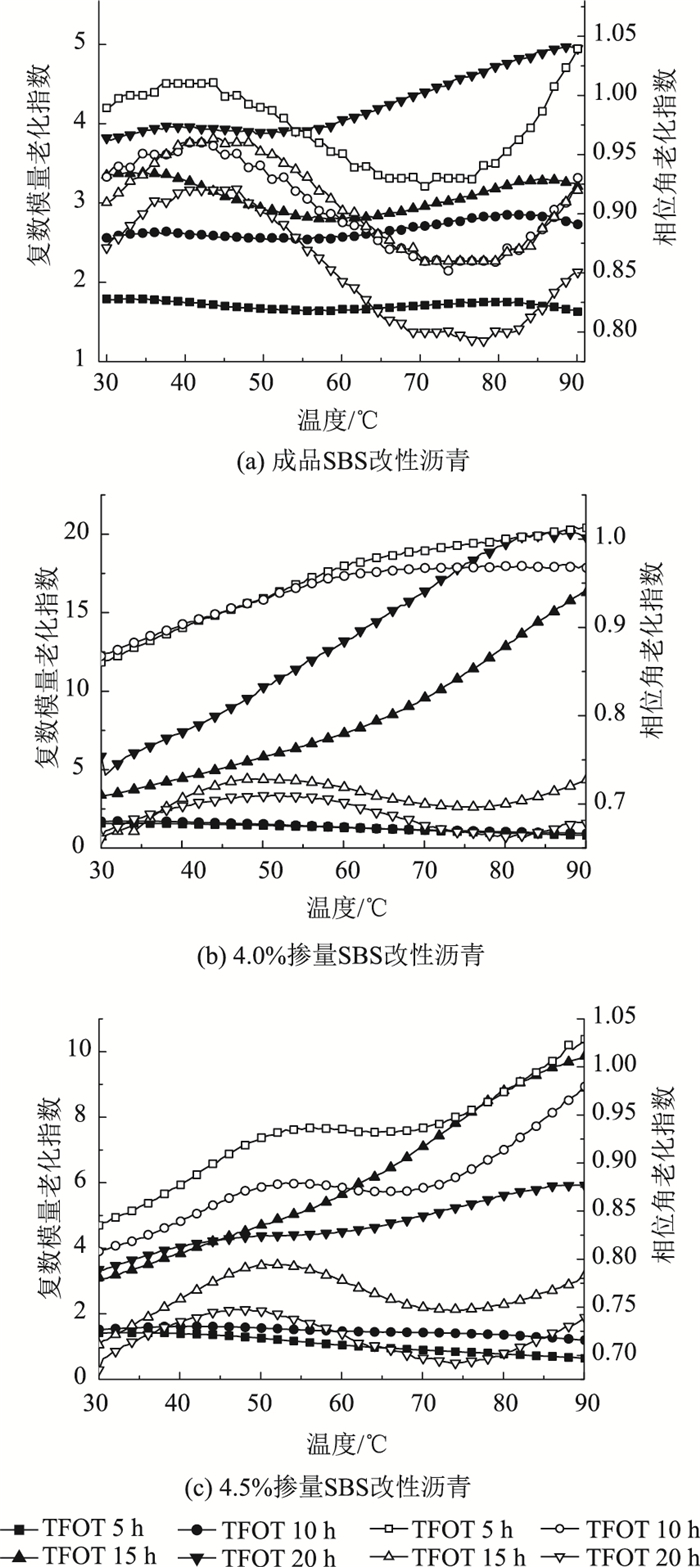

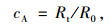

2.2 流变性能分析用复数模量(G*)和相位角(δ)来评价3种SBS改性沥青的流变性能。复数模量是正弦载荷下的应力与应变之比,由储能模量和损耗模量组成。相位角是用于测试材料黏弹性的指标,其值越小则表明在荷载作用下变形可恢复部分越大,抗永久变形能力越强。复数模量老化指数(CMAI)和相位角老化指数(PAAI)用于评价SBS改性沥青的老化性能,CMAI为老化前G*测试值与老化后G*值之比,PAAI为老化前δ与老化后δ之比。由于老化后沥青硬化使在相同应力条件下沥青所产生的变形变小,变形延迟效应减弱,G*即随老化程度加深变大,而δ逐渐变小,因此根据老化指数的定义,CMAI越大,PAAI越小,意味着老化程度越重[17-18]。图 3~图 6为老化温度为150,163,170,180 ℃时,3种SBS改性沥青的CMAI和PAAI测试结果。

|

| 图 3 150 ℃沥青的复数模量老化指数与相位角老化指数 Fig. 3 CMAI and PAAI of asphalt at aging temperature of 150 ℃ 注:数据点填充样式为实心和空白的曲线分别为复数模量老化指数曲线和相位角老化指数曲线,下同。 |

| |

|

| 图 4 163 ℃沥青复数模量老化指数与相位角老化指数 Fig. 4 CMAI and PAAI of asphalt at aging temperature of 163 ℃ |

| |

|

| 图 5 170 ℃沥青复数模量老化指数与相位角老化指数 Fig. 5 CMAI and PAAI of asphalt at aging temperature of 170 ℃ |

| |

|

| 图 6 180 ℃沥青复数模量老化指数与相位角老化指数 Fig. 6 CMAI and PAAI of asphalt at aging temperature of 180 ℃ |

| |

观察图 3(a)中150 ℃老化温度条件下的成品SBS改性沥青的CMAI和PAAI变化趋势可以发现,在50 ℃以下温度扫描范围内,随老化时间增长,CMAI值明显变大,但在接近50 ℃扫描温度时,不同老化时长的CMAI差距减小,50 ℃扫描温度时老化10,15,20 h的CMAI曲线几乎重合。扫描温度50 ℃以上时,15 h老化时长曲线下降明显,不满足随老化时长增大CMAI增大的趋势。这是由于SBS改性剂分解开始发生,其分子分解后会形成可包裹沥青的网络结构,这对沥青中轻组分挥发起到一定抑制作用,以至于SBS改性沥青老化被减缓[19]。图 3(b)~(c)表明,除掺量为4.5%的SBS改性沥青老化5 h样品在80 ℃以上时CMAI出现增大现象,其余样品的CMAI随老化时间增长在温度扫描的全阶段均增大,说明自制SBS改性沥青在150 ℃老化时均随老化时间增长而老化更严重。观察相位角曲线规律可发现,成品SBS改性沥青在60 ℃以下时,根据PAAI得出的老化规律性不明显,扫描温度高于60 ℃、老化时长为5 h时具有最大的PAAI值,证明老化时长越短沥青老化程度越低。掺量为4.0%的SBS改性沥青在60 ℃以上时,均为老化时间越长PAAI值越小。4.5%掺量SBS改性沥青除80 ℃以上扫描阶段,PAAI均随老化时间增长而减小。综合CMAI和PAAI发现,老化温度150 ℃,对于成品SBS改性沥青,扫描温度30~50 ℃时,流变指标规律不显著,对于自制的两种掺量的SBS改性沥青,相比于PAAI指标,通过CMAI说明随老化时间增长老化程度加深的规律更有说服力。

观察图 4可知,老化温度163 ℃时,成品SBS改性沥青的CMAI随老化时间延长增大明显。4.0%掺量SBS改性沥青的CMAI值随老化时间的增长而增大,并且随扫描温度的增高CMAI值减小。4.5%掺量SBS改性沥青在60 ℃温度以上扫描出现10 h样品CMAI值大于5 h样品现象,但差距不大,在163 ℃老化条件下,对于自制的两种SBS改性沥青,温度范围较低的扫描可以更明显地观察出材料老化程度的差距。观察PAAI指标,成品SBS改性沥青在65 ℃以下扫描范围的PAAI值非常接近,但在65 ℃以上扫描温度时,可观察到老化时间短的PAAI曲线在老化时间长的曲线上方,表明老化时间较短的样品老化程度更低。对于自制SBS改性沥青,均有部分扫描阶段PAAI值区别不明显,但在大部分温度扫描范围内仍表现出老化随时间增长而加深的规律。

观察图 5可知,老化温度170 ℃时成品SBS改性沥青与4.5%掺量的SBS改性沥青的CMAI均随老化时间延长而降低,4.0%掺量改性沥青在扫描温度为65 ℃以上时出现10 h样品CMAI值大于5 h样品现象,但二者差值不大,可认为老化时间增长对老化程度增加作用显著。成品SBS改性沥青在低于40 ℃和高于70 ℃扫描范围内时,CMAI值随老化时间增长而增大的规律明显,自制改性沥青在较低温度的扫描范围内CMAI增大更明显,且老化20 h样品的CMAI值远大于其余样品,说明在170 ℃老化条件下,10~20 h内老化加快。观察PAAI指标,在绝大部分扫描范围内,3种沥青的PAAI均表现出随老化时间增长,PAAI值越小老化程度越重的规律。成品SBS改性沥青在75 ℃扫描温度时,δ降低最显著,两种自制改性沥青老化20 h的PAAI值远小于其他样品,与预期一致。

图 6为180 ℃下3种SBS改性沥青的流变老化指数结果。观察其中规律可知,几种SBS改性沥青老化时间越长即具有更高的CMAI值。老化时间20 h后相较其余老化时间CMAI明显更大,且扫描温度越高时CMAI差值越明显,此时SBS改性沥青本身的抗剪切性能已非常差,抗车辙能力下降严重。成品SBS改性沥青在不同老化时长的PAAI值在75 ℃扫描温度出现最低值,与170 ℃老化温度流变指标结果图相似,对于自制的两种SBS改性沥青,基本符合老化时间愈长而PAAI愈小的规律。

综合分析图 3~图 6可以发现,在同一老化温度下的CMAI基本随老化时间增长而增大,而PAAI随时间增长而减小,这是由于随着老化时间的增长,基质沥青的老化反应与SBS的分解加重,这符合老化的一般规律,与以往研究结果规律相同。随着老化温度的增高,通过CMAI与PAAI观察到的老化性能差异越来越明显,老化温度为180 ℃,在30 ℃和90 ℃扫描温度时的成品SBS老化20 h后的G*增大,分别为老化前G*的约3.8倍和4.8倍。自制掺量4.5%的SBS改性沥青的CMAI最大值由150 ℃时的2.1增长到180 ℃时的9.8,4.0%掺量SBS改性沥青的最大值达到20.1,且3种材料的PAAI也有明显随老化温度升高而减小的趋势,这说明温度更高条件下的老化会导致老化程度更深,且老化时间越长越明显。对比3种材料发现,自制4.0%掺量的SBS改性沥青较其他两种沥青,在150,170,180 ℃老化条件下具有更高的CMAI和更小的PAAI值,说明其耐老化性能最差。另外,成品SBS改性沥青在扫描温度范围内PAAI均呈现先变大再减小再变大的规律。PAAI值均在75 ℃附近出现最小值。

沥青为温感性较强的材料,低温下接近弹性,随温度升高其黏弹特性逐渐表现出来,所以流变指标测试过程中的规律会随扫描温度的变化而变化。老化作用使SBS改性沥青中的轻组分挥发向重组分转化,聚合物改性剂分解溶胀,SBS改性沥青中弹性成分增加,复数模量随之增大,相位角减小[20-21]。

2.3 老化动力学性能分析SBS改性沥青软化点及针入度老化后试验结果规律性不明显,延度在较高温度(170,180 ℃)老化15 h和20 h后,试验时发生脆断。以上3种指标不适于SBS改性沥青老化动力学研究,因此选择用布氏黏度计测得的表观黏度作为老化动力学参数。

老化由于具有非可逆性可以被认为是一级反应,黏度随老化程度加深而增大,黏度变化被用于推断老化程度大小,即黏度作为影响因素,代入式(8):

|

(8) |

式中,Rt和R0分别为不同条件老化后表观黏度值和未老化的沥青表观黏度值; cA为组分浓度。整理可得:

|

(9) |

式中,Rt为老化时长t后的表观黏度值;k为线性回归方程的斜率[22]。

据此计算得出3种改性沥青动力学参数结果,列于表 3中。

| 沥青种类 | 老化温度/℃ | k | 相关系数 | Ea/(kJ·mol-1) | A |

| 成品SBS改性沥青 | 150 | 0.019 | 0.999 3 | 76.787 | 5.815×107 |

| 163 | 0.036 | 0.998 9 | |||

| 170 | 0.057 | 0.999 6 | |||

| 180 | 0.078 | 0.999 9 | |||

| 4.0%掺量SBS改性沥青 | 150 | 0.014 | 0.988 4 | 118.930 | 4.776 6×1012 |

| 163 | 0.015 | 0.942 3 | |||

| 170 | 0.044 | 0.959 5 | |||

| 180 | 0.124 | 0.934 5 | |||

| 4.5%掺量SBS改性沥青 | 150 | 0.002 | 0.935 5 | 117.806 | 8.383 8×1011 |

| 163 | 0.007 | 0.954 2 | |||

| 170 | 0.016 | 0.986 7 | |||

| 180 | 0.017 | 0.936 5 |

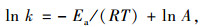

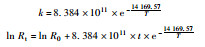

根据Arrhenius方程得:

|

(10) |

式中, T为沥青老化温度;R为摩尔气体常数,其值为8.314 J/(mol·K)。以-ln k为纵坐标,1/T为横坐标作图,如图 7所示。利用线性回归法计算出斜率Ea/R、截距ln A,再代入Arrhenius动力学方程,可得以布氏黏度为参数的沥青老化动力学模型,如表 4所示。

|

| 图 7 -ln k与1/T的关系曲线 Fig. 7 Relation curves of -ln k vs. 1/T |

| |

| 沥青种类 | 老化动力学模型 |

| 成品SBS改性沥青 |  |

| 4.0%掺量SBS改性沥青 |  |

| 4.5%掺量SBS改性沥青 |  |

表 5~表 7列出3种SBS改性沥青的老化动力学模型拟合值。对比测试结果与利用动力学方程计算得出的拟合结果可知,拟合结果与测试结果大多较为接近,仅掺量4.0%SBS改性沥青在180 ℃时拟合值与测试值有较大差距,可以认为利用黏度测试数据代入老化动力学模型可预估评价SBS改性沥青的老化性能和老化程度。沥青的老化反应包含的主要反应是轻质组向重质组的转化,伴随着的是芳香分与饱和酚及胶质的减少和沥青质的增加。老化还会使SBS聚合物发生降解,改性作用减少。k是相应温度下的老化反应速率,k值越大代表轻质组向重质组的转化速率和SBS降解的综合作用增加。观察图 6可以发现,温度越高老化时间越长,k值越大,证明SBS改性沥青的老化受温度和时间影响明显,老化程度随温度和老化时长的增长而增长。利用老化动力学模型可以预测不同老化模拟方式的SBS改性沥青黏度变化,并可以利用拟合出的动力学模型k值进行不同种改性沥青与基质沥青的耐老化性能比较。k值越大证明老化温度和时间对材料的影响越大,耐老化性能越差。观察表 3中3种SBS改性沥青k值可以看出,150 ℃和163 ℃成品SBS改性沥青的k值更大,但差值较小,而170 ℃和180 ℃则掺量4.0%的k值更大,相比于其他两种沥青,4.0%掺量SBS改性沥青的耐老化性能最差,这与流变性能分析得出的结论一致。

| 老化时间/h | 黏度/(Pa·s) | ||||||||||

| 150 ℃ | 163 ℃ | 170 ℃ | 180 ℃ | ||||||||

| 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | ||||

| 0 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |||

| 5 | 3.56 | 3.06 | 3.79 | 3.34 | 4.17 | 3.60 | 4.58 | 4.18 | |||

| 10 | 3.87 | 3.37 | 4.42 | 4.02 | 5.44 | 4.66 | 6.67 | 6.30 | |||

| 15 | 4.30 | 3.71 | 5.35 | 4.84 | 7.24 | 6.03 | 9.76 | 9.49 | |||

| 20 | 4.72 | 4.09 | 6.45 | 5.82 | 9.76 | 7.81 | 14.67 | 14.29 | |||

| 老化时间/h | 黏度/(Pa·s) | ||||||||||

| 150 ℃ | 163 ℃ | 170 ℃ | 180 ℃ | ||||||||

| 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | ||||

| 0 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||

| 5 | 1.50 | 1.56 | 1.83 | 1.70 | 2.02 | 1.87 | 2.56 | 2.37 | |||

| 10 | 1.56 | 1.64 | 1.86 | 1.95 | 2.62 | 2.35 | 2.70 | 3.77 | |||

| 15 | 1.69 | 1.72 | 2.06 | 2.23 | 2.70 | 2.95 | 4.67 | 6.01 | |||

| 20 | 1.80 | 1.81 | 2.14 | 2.56 | 3.09 | 3.71 | 4.97 | 9.58 | |||

| 老化时间/h | 黏度/(Pa·s) | ||||||||||

| 150 ℃ | 163 ℃ | 170 ℃ | 180 ℃ | ||||||||

| 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | 测试结果 | 模拟结果 | ||||

| 0 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |||

| 5 | 1.73 | 1.74 | 1.81 | 1.77 | 1.96 | 1.81 | 2.13 | 1.92 | |||

| 10 | 1.77 | 1.76 | 1.82 | 1.83 | 2.03 | 1.92 | 2.20 | 2.14 | |||

| 15 | 1.77 | 1.78 | 1.89 | 1.89 | 2.21 | 2.02 | 2.28 | 2.39 | |||

| 20 | 1.79 | 1.80 | 1.98 | 1.96 | 2.36 | 2.14 | 2.58 | 2.67 | |||

3 结论

(1) 软化点不适于作为SBS改性沥青老化动力学的研究指标。老化将导致SBS改性沥青低温延度下降,老化温度越高,下降越明显。老化温度170 ℃和180 ℃时,SBS改性沥青的VAI随老化程度加深增加显著。SBS改性沥青老化的主要影响因素包括基质沥青老化和SBS分解两方面。

(2) 除成品SBS改性沥青在150 ℃老化时不同老化时长的CMAI值变化规律不显著外,其他SBS改性沥青样品在相同老化温度条件下的CMAI基本随老化时长增加而增大,PAAI具有随老化时间增长而减小的趋势。老化温度越高,通过CMAI与PAAI观察到的老化性能差异越显著。

(3) 相比于其他指标,黏度老化指数随老化程度加深的变化规律最明显,可用不同老化条件测试所得的黏度值来预估SBS改性沥青的老化程度。利用黏度测试数据计算出相关系数、活化能和指数因子代入Arrhenius方程,得出以黏度为参数的沥青老化动力学模型。对比实测数据与动力学方程计算得出的拟合数据发现,拟合数据与实测数据较为接近,老化动力学模型与SBS改性沥青实际老化过程相符。

| [1] |

黄晓明, 吴少鹏, 赵永利. 沥青与沥青混合料[M]. 南京: 东南大学出版社, 2002. HUANG Xiao-ming, WU Shao-peng, ZHAO Yong-li. Asphalt and Asphalt Mixtures[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2002. |

| [2] |

ZHANG H L, ZHU C Z, KUANG D L. Physical, Rheological and Aging Properties of Bitumen Containing Organic Expanded Vermiculite and Nano-zinc Oxide[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2016, 28(5): 04015203. |

| [3] |

原健安, 周吉萍, 李玉珍. SBS与沥青的相互作用性分析[J]. 中国公路学报, 2005, 18(4): 21-26. YUAN Jian-an, ZHOU Ji-ping, LI Yu-zhen. Analysis of Interaction between SBS and Asphalt[J]. China Journal of Highway and Transport, 2005, 18(4): 21-26. |

| [4] |

RUAN Y, DAVISON R R, GLOVER C J. An Investigation of Asphalt Durability:Relationships between Ductility and Rheological Properties for Unmodified Asphalts[J]. Petroleum Science and Technology, 2003, 21(1/2): 231-254. |

| [5] |

刘芳, 夏洪山, 艾军, 等. 基于氧化动态模型的沥青热氧老化性能预测[J]. 湖南大学学报:自然科学版, 2018, 45(1): 136-141. LIU Fang, XIA Hong-shan, AI Jun, et al. Prediction of Asphalt Thermal Oxidative Aging Performance Based on Oxidation Dynamic Model[J]. Journal of Hunan University:Natural Sciences Edition, 2018, 45(1): 136-141. |

| [6] |

杨瑞成, 吴量, 牛绍蕊, 等. 纳米蒙脱土/聚丙烯复合材料热氧老化动力学[J]. 复合材料学报, 2010, 27(6): 70-75. YANG Rui-cheng, WU Liang, NIU Shao-rui, et al. Thermal-oxidative Aging Kinetics of Montmorillonite/Polypropylene Nanocomposites[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2010, 27(6): 70-75. |

| [7] |

徐明非, 郭平, 李俊. 蒙脱土/SBS复合改性沥青混合料路用性能研究[J]. 公路交通科技, 2019, 36(1): 1-7. XU Ming-fei, GUO Ping, LI Jun. Study on Road Performance of Asphalt Mixture Composite Modified with Montmorillonite and SBS[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2019, 36(1): 1-7. |

| [8] |

商文龙, 詹炳根. 硅灰改性沥青老化动力性能研究[J]. 合肥工业大学学报:自然科学版, 2015, 38(4): 534-537. SHANG Wen-long, ZHAN Bing-gen. Investigation of Aging Kinetics of Silica Fume Modified Asphalt[J]. Journal of Hefei University of Technology:Natural Sciences Edition, 2015, 38(4): 534-537. |

| [9] |

陈华鑫, 周燕, 王秉刚. SBS改性沥青老化后的动态力学性能[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2009, 29(1): 1-5. CHEN Hua-xin, ZHOU Yan, WANG Bing-gang. Dynamic Mechanics Performance of Aged SBS Modified-asphalt[J]. Journal of Chang'an University:Natural Sciences Edition, 2009, 29(1): 1-5. |

| [10] |

MILLS-BEALE J, YOU Z, FINI E H, et al. Aging Influence on Rheology Properties of Petroleum-based Asphalt Modified with Biobinder[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2014, 26(2): 358-366. |

| [11] |

WANG Y, SUN L, QIN Y, et al. Aging Mechanism of SBS Modified Asphalt Based on Chemical Reaction Kinetics[J]. Construction and Building Materials, 2015, 91: 47-56. |

| [12] |

郭锴, 唐小恒, 周绪美. 化学反应工程[M]. 北京: 化学工业出版社, 2008. GUO Kai, TANG Xiao-heng, ZHOU Xu-mei. Chemical Reaction Engineering[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2008. |

| [13] |

张敏江, 焦兴华, 陈刚. SBR改性沥青老化动力性能[J]. 沈阳建筑大学学报:自然科学版, 2009, 25(3): 478-481. ZHANG Min-jiang, JIAO Xing-hua, CHEN Gang. Study on Aging Kinetic Performance of SBR Modified Asphalt[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University:Natural Sciences Edition, 2009, 25(3): 478-481. |

| [14] |

FANG C Q, ZHANG M, HU J B, et al. Research Progress on Aging of Polymer Modified Asphalt[J]. Applied Mechanics & Materials, 2011, 71/72/73/74/75/76/77/78: 5038-5041. |

| [15] |

祁文洋, 李立寒, 汪于凯. 基于测力延度试验的SBS改性沥青老化特征评价指标[J]. 建筑材料学报, 2014, 17(3): 543-547. QI Wen-yang, LI Li-han, WANG Yu-kai. Evaluation Index of Aging Property of SBS Modified Asphalt Based on Force-ductility Test[J]. Journal of Building Materials, 2014, 17(3): 543-547. |

| [16] |

赵永利, 顾凡, 黄晓明. 基于FTIR的SBS改性沥青老化特性分析[J]. 建筑材料学报, 2011, 14(5): 620-623. ZHAO Yong-li, GU Fan, HUANG Xiao-ming. Analysis on SBS Modified Asphalt Aging Characterization Based on Fourier Transform Infrared Spectroscopy[J]. Journal of Building Materials, 2011, 14(5): 620-623. |

| [17] |

CHEN Z, ZHANG H, SHI C, et al. Rheological Performance Investigation and Sustainability Evaluation of Asphalt Binder with Thermochromic Powders under Solar Radiation[J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2019, 191: 175-182. |

| [18] |

ZHANG H L, CHEN Z H, XU G Q, et al. Evaluation of Aging Behaviors of Asphalt Binders through Different Rheological Indices[J]. Fuel, 2018, 221: 78-88. |

| [19] |

祁文洋, 李立寒, 张明杰, 等. SBS改性沥青的阶段性老化特征与机理[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2016, 44(1): 95-99. QI Wen-yang, LI Li-han, ZHANG Ming-jie, et al. Characteristics and Mechanism of SBS Modified Asphalt's Phased Aging[J]. Journal of Tongji University:Natural Sciences Edition, 2016, 44(1): 95-99. |

| [20] |

王岚, 王子豪, 李超. 多聚磷酸改性沥青老化前后高温流变性能[J]. 复合材料学报, 2017, 34(7): 1610-1616. WANG Lan, WANG Zi-hao, LI Chao. High Temperature Rheological Properties of Polyphosphoric Acid Modified Asphalt[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2017, 34(7): 1610-1616. |

| [21] |

谭华, 胡松山, 刘斌清, 等. 基于流变学的复合改性橡胶沥青黏弹特性研究[J]. 土木工程学报, 2017, 50(1): 115-122. TAN Hua, HU Song-shan, LIU Bin-qing, et al. Study on Viscoelastic Properties of Rubber Modified Asphalt Based on Rheology[J]. China Civil Engineering Journal, 2017, 50(1): 115-122. |

| [22] |

栗培龙, 马莉霞, 冯振刚, 等. 基于Arrhenius方程的老化沥青流变特性[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2017, 37(5): 1-7. LI Pei-long, MA Li-xia, FENG Zhen-gang, et al. Rheological Properties of Aged Asphalt Based on Arrhenius Equation[J]. Journal of Chang'an University:Natural Sciences Edition, 2017, 37(5): 1-7. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37