扩展功能

文章信息

- 祝文强, 曾梦澜, 吴国荣, 夏颖林

- ZHU Wen-qiang, ZENG Meng-lan, WU Guo-rong, XIA Ying-lin

- 生物沥青-岩沥青复合改性沥青混合料的使用性能

- Performance of Bio-asphalt and Rock-asphalt Co-modified Asphalt Mixture

- 公路交通科技, 2020, 37(9): 1-7

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(9): 1-7

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.09.001

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-11-12

2. 江西省交通设计研究院有限责任公司, 江西 南昌 330022

2. Jiangxi Transport Design&Research Institute Co., Ltd., Nanchang Jiangxi 330022, China

近年来,随着经济的高速发展,公路交通建设突飞猛进,新增的公路建设和后期养护等工作需耗费许多的石油沥青。鉴于石油资源属于不可更新资源且必将耗尽,故需探寻一种可再生黏结材料作为石油沥青的替代品[1-2]。

生物沥青作为一种由生物质能源经快速裂解技术得到的类似石油沥青的可再生材料,引起国内外专家的广泛重视。Wen等研究了HMA生物沥青混合料的路用性能。研究表明,生物沥青的掺入改善了沥青混合料的低温抗裂性,但同时对混合料的动态压缩模量、抗车辙性能和抗疲劳性能均产生不利影响[3]。Hajj等采用生物沥青为再生剂,制备了再生沥青混合料。为研究生物沥青的掺入对混合料路用性能产生的效应,分别在沥青混合料中掺入0%,15%,50%的RAP,利用动态模量和TSRST试验分析评价了混合料的使用性能。试验结果表明,生物沥青的掺入显著改善了RAP混合料的水稳定性和低温抗裂性[4]。石油沥青低温性能的提高得益于生物沥青的加入,但同时降低了高温稳定性和抗老化性能,限制了生物沥青加入的质量比例,难以达到大幅缩减使用石油沥青的目的[3-6]。因此研究如何提高生物沥青的高温稳定性等性能,将成为生物沥青得以运用的关键。

岩沥青是一种以固体形态存在于自然界中的沥青类物质,它形成于石油在岩石的缝隙中,历经温度、压力、氧化和细菌等因素长达亿万年的共同作用。Ameri等采用伊朗岩沥青为改性剂,掺入4%,8%,12%的伊朗岩沥青对PG64-22和PG58-22两种基质石油沥青进行改性,然后对其进行PG分级。试验结果显示,伊朗岩沥青的加入能明显提高石油沥青的高温性能,然而对低温性能产生不利影响[7]。岩沥青的路用性能优良,但仅采用岩沥青对沥青进行改性存在着一定局限性,岩沥青改性降低了沥青的低温性能[7-11]。

生物沥青作为一种生物质能源,在替代石油沥青方面具有很大的优势,但其在高温性能方面的缺陷制约生物沥青的进一步使用;岩沥青是一种高温稳定性良好的天然沥青,具有优良的路用性能,有望弥补生物沥青的缺陷。本研究拟选用两种改性效果互补的生物沥青和岩沥青作为改性剂对石油沥青进行复合改性,制备复合改性剂掺量为0~60%的复合改性沥青混合料,研究复合改性剂的掺入对沥青混合料路用性能的影响,确定复合改性剂适宜的掺量范围,对可再生铺筑材料的研究具有重要的意义。

1 试验材料 1.1 原材料(1) 基质沥青

| 技术指标 | 技术要求 | 试验结果 | |

| 针入度(25 ℃,5 s,100 g)/(0.1 mm) | 60~80 | 71.8 | |

| 针入度指数PI | -1.5~+1.0 | -1.3 | |

| 软化点/℃ | ≥46 | 46.3 | |

| 延度(15 ℃)/cm | ≥100 | >100 | |

| 闪点/℃ | ≥260 | 262 | |

| 溶解度/% | ≥99.5 | 99.9 | |

| 密度(15 ℃)/(g·m-3) | 实测 | 1.014 | |

| RTFOT后 | 质量损失/% | ≤±0.8 | 0.07 |

| 残留的针入度比值(25 ℃)/% | ≥61 | 62.6 | |

(2) 生物沥青

生物沥青选用蓖麻油植物沥青,是由蓖麻油经一系列的生产工艺制备而成,外观上与石油沥青十分相似,常温下是深色固体。

(3) 岩沥青

岩沥青采用欧洲岩沥青,由于国内暂无欧洲岩沥青技术标准,表 2中列出了青川岩沥青技术标准[13]。

| 技术指标 | 灰分质量分数/% | 含水率/% | 粒度范围/% | ||

| 4.75 mm | 2.36 mm | 1.18 mm | |||

| 试验结果 | 9.6 | 0.42 | 100 | 100 | 86 |

| 技术要求 | ≤15 | ≤2 | 100 | 95~100 | >80 |

本研究采用不同粒径的石灰岩作为粗细集料,粗、细集料依照《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2015)[14]进行试验检测,得到的主要指标均符合《公路沥青路面施工技术规范》 (JTG F40—2004)[12]的规定。

1.2 复合改性沥青的制备把岩沥青依照设定的质量百分比加入至石油沥青中,然后倒入搅拌机中,在搅拌机中设置好参数,时间为30 min,温度为155~165 ℃,转速为1 500 r/min,搅拌完成后停止。接下来采用高速剪切机进行剪切,时间为1 h,温度为155~165 ℃,转速为3 000 r/min,剪切完成后停止。静置一段时间,在沥青的温度下降至145 ℃时,掺入设定质量的生物沥青,时间为0.5 h,转速为1 500 r/min,搅拌完成后停止,至此制备完成。本研究的复合改性剂加入量分别占沥青总质量的0%,15%,30%,45%及60%。其中复合改性剂含量为0%的作为平行试验的对照组,制备过程完全相同。通过试验测得0%掺量的复合改性沥青25度针入度为62.1/0.1 mm,以此针入度作为生物沥青-岩沥青复合改性沥青制样成功的标准,最终得到不同掺量复合改性剂时岩沥青与生物沥青掺配比例及针入度值见表 3。

| 复合改性剂/% | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |

| 岩沥青:生物沥青 | — | 2.5:12.5 | 8:22 | 15:30 | 24:36 |

| 针入度(25 ℃)/(0.1 mm) | 62.1 | 64.5 | 63.2 | 64.8 | 62.5 |

2 混合料设计与使用性能试验 2.1 混合料设计

沥青混合料的配合比设计依据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)[12]进行。选择AC-20C的沥青混合料进行研究,表 4显示了该混合料的级配。在石油沥青中分别加入5种不同质量的复合改性剂制成复合改性沥青结合料,集配选取AC-20C,制备复合改性沥青混合料。

| 粒径/mm | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |

| 通过率/% | 100 | 96.5 | 87.0 | 77.5 | 66 | 38 | 23.5 | 17.3 | 12.6 | 8.6 | 5.9 | 4.5 |

为明确不同掺量复合改性沥青混合料的拌和及压实温度,分别测得不同掺量复合改性沥青135 ℃,150 ℃及175 ℃的黏度,并绘制了黏温曲线,通过黏温曲线得出了复合改性沥青混合料的拌和及压实温度。在明确的拌和及压实温度下制作不同掺量的复合改性沥青混合料相应沥青用量的马歇尔试件。通过Marshall配合比设计方法并参考相关文献确定了掺量为0%,15%,30%,45%和60%改性沥青混合料的最佳沥青用量依次为4.6%,4.7%,4.9%,5.1%和5.2%[15-16]。

2.2 混合料使用性能试验在Marshall设计方法得出的最佳沥青用量下,制备改性沥青混合料及研究其路用性能。主要包括:高温稳定性、低温抗裂性以及水稳定性,试验依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20—2011)[17]的相关规定进行。

3 试验结果与分析 3.1 高温稳定性在高温条件下,沥青混合料抵抗流动变形的能力称为高温稳定性,对于空气的温度达到25~30 ℃以上,沥青路表面的温度达到40~50 ℃以上,可以认定为“高温”[18]。夏季高温时间长,在汽车荷载作用下容易发生车辙变形等沥青路面病害。本研究采用实验室常用的车辙试验及Marshall稳定度试验评价沥青混合料的高温稳定性。

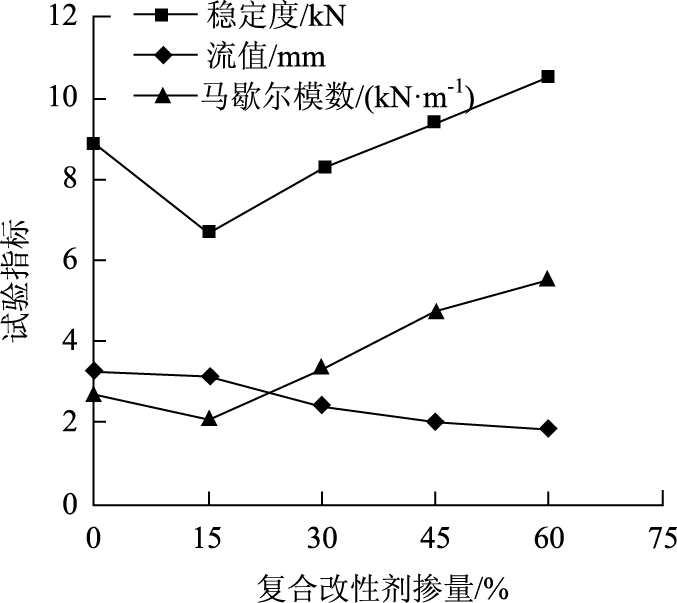

图 1显示,随着复合改性剂掺量的增大,复合改性沥青混合料的稳定度和Marshall模数先降低至谷值后逐渐增大,谷值对应的掺量为最不利掺量,复合改性沥青混合料的流值一直减小。复合改性剂掺量为15%,30%,45%和60%的复合改性沥青混合料稳定度分别是0%掺量沥青混合料的76%,94%,107%和119%,当掺量约为35%时,复合改性沥青混合料的稳定度与0%掺量沥青混合料的水平相当;复合改性剂掺量为15%,30%,45%和60%的复合改性沥青混合料Marshall模数分别是对照组基质沥青混合料的79%,125%,176%和206%,当掺量约为20%时,复合改性沥青混合料的Marshall模数与对照组基质沥青混合料的水平相当;掺量为15%,30%,45%和60%的复合改性沥青混合料的流值分别比对照组基质沥青混合料降低了3.3%,25%,39%和42%。所述表明:复合改性剂掺量不超过最不利掺量时,其掺入将会降低沥青混合料的高温稳定性,但下降幅度不大。然后随着复合改性剂掺量的继续增大,沥青混合料的高温稳定性逐渐得到提高。

|

| 图 1 不同掺量复合改性AC-20C的Marshall试验指标 Fig. 1 Marshall test indicators of co-modified AC-20C with different contents |

| |

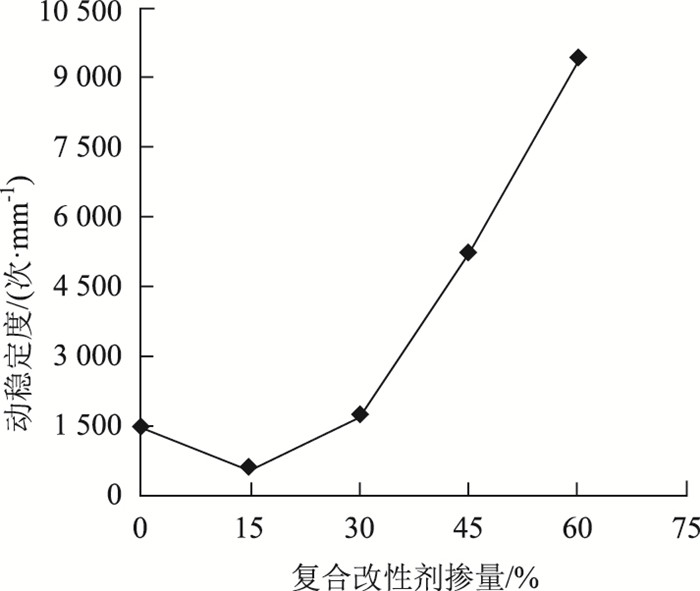

图 2显示,随着复合改性剂掺量的增大,复合改性沥青混合料的动稳定度先降低至谷值后逐渐提高,谷值对应的掺量为最不利掺量。复合改性剂掺量为15%,30%,45%和60%的复合改性沥青混合料的动稳定度分别是0%掺量沥青混合料的39%,112%,357%和640%,当掺量约为25%时,复合改性沥青混合料的动稳定度与0%掺量沥青混合料的水平相当,且掺量越多,动稳定度提高速率越快。这表明复合改性剂掺量约为25%时,改性沥青混合料的抗车辙能力与0%掺量沥青混合料的水平基本相当,当复合改性剂掺量的继续加大,混合料的抗车辙能力得到增强,且掺量越多,增强越显著。

|

| 图 2 不同掺量复合改性AC-20C的动稳定度 Fig. 2 Dynamic stabilities of co-modified AC-20C with different contents |

| |

综上所述,复合改性沥青混合料的Marshall稳定度、Marshall模数和动稳定度随着复合改性剂掺量的增加均先降低至谷值后逐渐增加,且掺量越多增速越快,谷值对应的掺量为最不利掺量。表明当复合改性剂掺量超过最不利掺量时,复合改性沥青混合料的高温稳定性得到提升,且掺量越大,提升效果越明显。这是由于生物沥青与岩沥青对沥青混合料产生的不同影响,复合改性剂在最不利掺量范围内,生物沥青降低了沥青混合料的高温稳定性,当复合改性剂占比提高,岩沥青的占比也逐步提高,复合改性沥青混合料的高温稳定性得到稳步提高。

3.2 水稳定性沥青混合料的水稳定性是指沥青结合料和集料形成黏附层后,在有水分侵蚀的情况下,混合料抵抗水分对沥青结合料进行置换而引起沥青剥离的能力。采用水稳定性不良的混合料铺筑的路面常常会出现松散、掉粒现象,最终引起沥青路面产生坑槽和推挤变形等病害[18]。拟进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验来研究混合料的水稳定性。

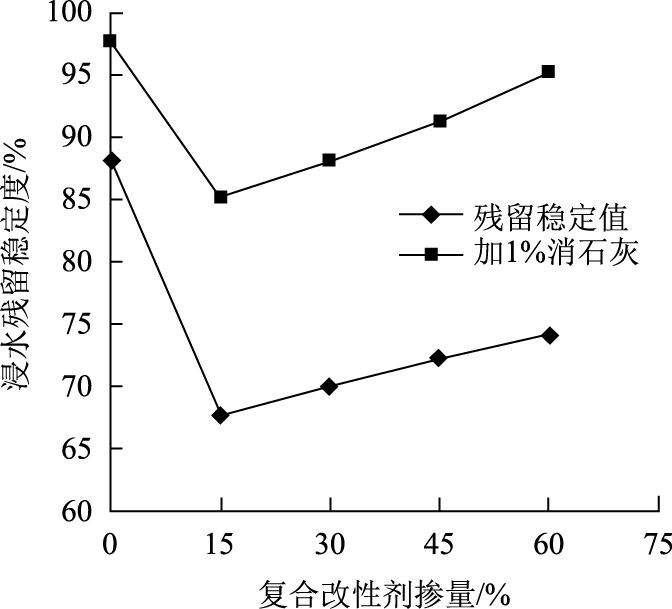

图 3显示,掺入复合改性剂后,复合改性沥青混合料的浸水残留稳定度明显下降。采用1%消石灰代替部分矿粉后再进行浸水Marshall试验,试验结果见图 3,对照组石油沥青混合料的浸水残留稳定度为97.7%,分别加入了15%,30%,45%和60%复合改性剂的混合料浸水残留稳定度依次为85.1%,88.2%,91.4%和95.2%。图中显示,消石灰的使用可使复合改性沥青混合料的浸水残留稳定度得到明显提高,且均满足沥青混合料水稳定性的检验技术要求[12]。

|

| 图 3 不同掺量复合改性AC-20C的浸水残留稳定度 Fig. 3 Immersion residual stabilities of co-modified AC-20C with different contents |

| |

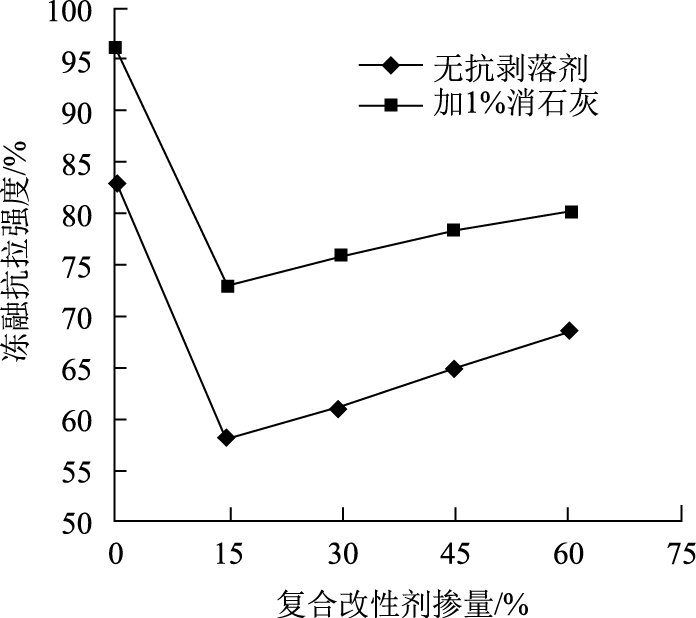

图 4显示,掺入复合改性剂后,复合改性沥青混合料的冻融劈裂残留强度比同样迅速下降。采用1%消石灰代替部分矿粉后再进行冻融劈裂试验,试验结果见图 4,加入了15%,30%,45%和60%复合改性剂的混合料冻融劈裂强度比从对照组石油沥青混合料的96.0%依次下降至73.0%,75.9%,78.3%和80.3%。图中显示,掺入1%消石灰后,复合改性沥青混合料的冻融劈裂残留强度比明显增强,复合改性剂掺量超过25%时,符合沥青混合料施工技术规范中关于水稳定性的规定[12]。

|

| 图 4 不同掺量复合改性AC-20C的冻融间接拉伸强度比 Fig. 4 Freeze-thaw indirect tensile strength ratios of co-modified AC-20C with different contents |

| |

综上所述,复合改性沥青混合料的浸水Marshall残留稳定度和冻融劈裂强度比相对于对照组基质沥青混合料的显著降低,表明复合改性剂的掺入降低了沥青混合料的水稳定性。这是由于生物沥青的水稳定性较差,即使复合改性剂中岩沥青对混合料的水稳定性有正面影响,也难以消除生物沥青对混合料的水稳定性产生的不利影响。以消石灰替代1%的矿粉,水稳定性得到显著提高,复合改性剂掺量超过25%时,符合沥青混合料施工技术规范关于水稳定性的规定[12]。

3.3 低温抗裂性路面的横向开裂多数是由于沥青路面的温度收缩裂缝引起的,在寒冷区域比较常见。沥青路面产生低温开裂的原因有两种:一种是因为温度急剧降低,混合料层的抗拉强度不足以承受面层温缩产生的应力,从而致使路面横向开裂;第二种是因为温度疲劳裂缝,混合料经历长期的温度循环作用,其应力松弛能力逐渐下降,极限拉伸应变变小,当温度应力超过沥青混合料容许拉应力时,沥青路面将产生温度收缩裂缝。本研究拟进行小梁低温弯曲试验对混合料的低温性能进行评价。

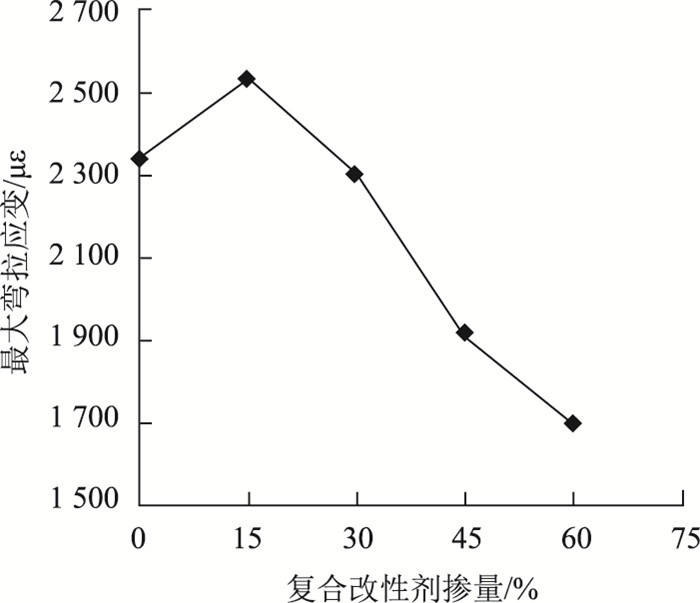

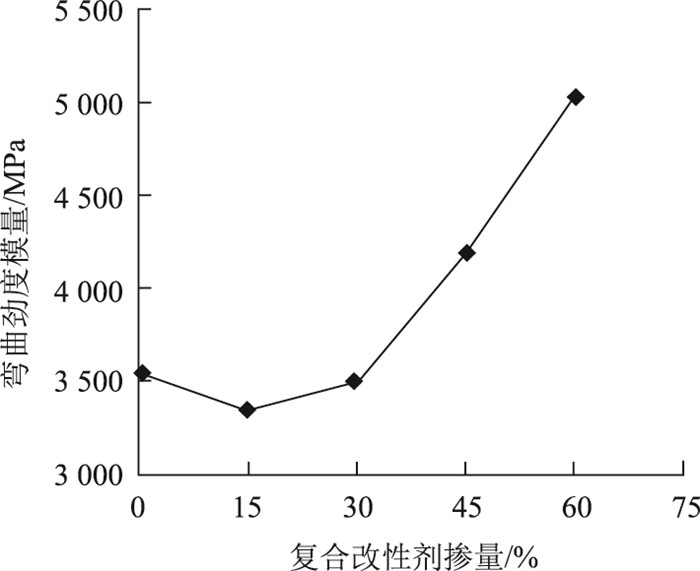

图 5显示,随着复合改性剂掺量的增大,复合改性沥青混合料的弯拉应变先增加至峰值后逐渐降低,峰值对应的为最佳掺量。掺量为15%,30%,45%和60%的复合改性沥青混合料破坏弯拉应变分别是对照组基质沥青混合料的108%,98%,81.6%和72.2%。图 6显示,复合改性沥青混合料的低温劲度模量随复合改性剂掺量的增加先降低后升高。掺量为15%,30%,45%和60%的复合改性沥青混合料的低温劲度模量分别是对照组基质沥青混合料的94%,98%,118%和142%。综上所述,复合改性剂的掺量在最佳掺量范围内,沥青混合料的低温抗裂性得到改善,反之,复合改性剂的掺入对沥青混合料的低温抗裂性产生不利影响,掺量不超过40%时满足冬温区的相应技术要求[12]。这是由于生物沥青与岩沥青对沥青混合料产生的不同影响,复合改性剂在最佳掺量范围内,生物沥青提高了沥青混合料的低温抗裂性,随着复合改性剂掺量的增加,岩沥青的占比也逐步提高,对复合改性沥青混合料的低温抗裂性产生不利影响。

|

| 图 5 不同掺量复合改性AC-20C的破坏弯拉应变 Fig. 5 Failure flexural strains of co-modified AC-20C with different contents |

| |

|

| 图 6 不同掺量复合改性AC-20C的破坏弯拉劲度模量 Fig. 6 Failure flexural stiffness moduli of co-modified AC-20C with different contents |

| |

3.4 复合改性剂推荐掺量范围

本研究探究的生物沥青-岩沥青复合改性沥青混合料不限定在某个区域,但需要确定复合改性剂的适宜掺量范围。假设生物沥青-岩沥青复合改性沥青混合料的应用所在地区是夏炎热冬温潮湿区,同时本次改性的目的是寻求一种可替代道路石油沥青的可再生铺筑材料,因此不必将提高石油沥青的各类性能作为改性的主要目的,将生物沥青-岩沥青复合改性沥青混合料以普通沥青混合料的技术标准推荐复合改性剂的适宜掺量范围更为凸显本次研究的意义。按照规范JTG F40—2004,普通沥青混合料的动稳定度宜大于或等于1 000次/mm,浸水马歇尔试验残留稳定度宜大于或等于80%,冻融劈裂试验残留强度比宜大于或等于75%,低温弯曲破坏应变宜大于或等于2 000 με[12]。故而,推荐复合改性剂的适宜掺量范围是25%~40%,且适应不同性能要求时,复合改性剂适宜掺量范围的可适当放宽。

4 结论本研究以70#石油沥青作为基质沥青,生物沥青和岩沥青为改性剂,在保持沥青的25 ℃针入度不变时,制备了复合改性剂掺量为0%,15%,30%,45%和60%的生物沥青-岩沥青复合改性沥青结合料,设计了级配为AC-20C的沥青混合料进行使用性能试验。研究得出的主要结论如下:

(1) 复合改性沥青混合料的Marshall稳定度、Marshall模数和动稳定度随着复合改性剂掺量的增大均先降低至谷值后逐渐增加,且掺量越多增速越快,谷值对应的掺量为最不利掺量,即当复合改性剂掺量超过最不利掺量时,复合改性沥青混合料的高温稳定性得到提升,且掺量越大,提升效果越明显。

(2) 复合改性沥青混合料的浸水Marshall残留稳定度和冻融劈裂强度比相对于对照组基质沥青混合料的显著降低,即复合改性剂的加入削弱了混合料的水稳定性。以消石灰替代1%的矿粉后,水稳定性得到显著提高,复合改性剂掺量超过25%时,符合沥青混合料施工技术规范中关于水稳定性的规定。

(3) 随着复合改性剂掺量的增大,复合改性沥青混合料的弯拉应变先增加至峰值后逐渐降低,峰值对应的掺量为最佳掺量,即复合改性剂的掺量在最佳掺量范围内,沥青混合料的低温抗裂性得到改善,反之,复合改性剂的掺入对沥青混合料的低温抗裂性产生不利影响,掺量不超过40%时满足冬温区的相应技术要求。

(4) 归纳总结生物沥青-岩沥青复合改性沥青混合料的路用性能,在夏炎热冬温潮湿区,确定复合改性剂的适宜掺量范围为25%~40%,且适应不同性能要求时,复合改性剂适宜掺量范围的可适当放宽。

| [1] |

曾梦澜, 田伟, 朱艳贵, 等. 蓖麻油生物调和沥青混合料使用性能研究[J]. 湖南大学学报:自然科学版, 2017, 44(11): 177-182. ZENG Meng-lan, TIAN Wei, ZHU Yan-gui, et al. Study on Performance of Castor Oil-based Bioasphalt Blended Asphalt Mixture[J]. Journal of Hunan University:Natural Science Edition, 2017, 44(11): 177-182. |

| [2] |

何敏, 曹东伟, 张海燕, 等. 改性生物沥青常规性能研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(2): 8-12. HE Min, CAO Dong-wei, ZHANG Hai-yan, et al. Study on Regular Performance of Modified Bio-asphalt[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(2): 8-12. |

| [3] |

WEN H, BHUSAL S, WEN B. Laboratory Evaluation of Waste Cooking Oil-based Bioasphalt as an Alternative Binder for Hot Mix Asphalt[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2013, 25(10): 1432-1437. |

| [4] |

HAJJ E Y, SOULIMAN M I, ALAVI M Z, et al. Influence of Hydrogreen Bioasphalt on Viscoelastic Properties of Reclaimed Asphalt Mixtures[J]. Transportation Research Record, 2013, 2371: 13-22. |

| [5] |

MOHAMMAD L N, ELSEIFI M A, COOPER I S B, et al.Laboratory Evaluation of Asphalt Mixtures Containing Bio-binder Technologies[C]//Proceedings of the 2013 Airfield and Highway Pavement Conference. Los Angeles: Sustainable and Efficient Pavements, 2013: 128-152.

|

| [6] |

曾梦澜, 潘浩志, 田振, 等. 老化对生物沥青改性沥青结合料使用性能的影响[J]. 公路工程, 2016, 41(2): 28-32. ZENG Meng-lan, PAN Hao-zhi, TIAN Zhen, et al. Aging Effects on Performance of Asphalt Binder Modified with Bioasphalt[J]. Highway Engineering, 2016, 41(2): 28-32. |

| [7] |

AMERI M, MANSOURIAN A, ASHANI S S, et al. Technical Study on the Iranian Gilsonite as an Additive for Modification of Asphalt Binders Used in Pavement Construction[J]. Construction and Building Materials, 2011, 25(3): 1379-1387. |

| [8] |

WILLIAMS R C, BROWN R C.Bio-oil Formulation as an Asphalt Substitute: US, 20110294927 A1[P]. 2011-12-01.

|

| [9] |

刘树堂, 杨永顺, 房建果, 等. 布敦岩沥青改性沥青混合料试验研究[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2007, 35(3): 351-355. LIU Shu-tang, YANG Yong-shun, FANG Jian-guo, et al. Experimental Research of Bituminous Mixtures Modified by Buton Rock Asphalt[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2007, 35(3): 351-355. |

| [10] |

李瑞霞, 郝培文, 王春, 等. 布敦岩沥青改性机理[J]. 公路交通科技, 2011, 28(12): 16-20, 38. LI Rui-xia, HAO Pei-wen, WANG Chun, et al. Modified Mechanism of Buton Rock Asphalt[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(12): 16-20, 38. |

| [11] |

杜少文. 岩沥青SBS复合改性沥青混合料的性能与机理[J]. 建筑材料学报, 2012, 15(6): 871-874. DU Shao-wen. Performance and Mechanism of BRA-SBS Polymer Composite Modified Asphalt Mixture[J]. Journal of Building Materials, 2012, 15(6): 871-874. |

| [12] |

JTG F40-2004, 公路沥青路面施工技术规范[S]. JTG F40-2004, Technical Specifications for Construction of Highway Asphalt Pavements[S]. |

| [13] |

JT/T 860.5-2014, 沥青混合料改性添加剂第5部分: 天然沥青[S]. JT/T 860.5-2014, Modifier for Asphalt Mixture-Part 5: Natural Asphalt[S]. |

| [14] |

JTG E42-2015, 公路工程集料试验规程[S]. JTG E42-2015, Test Methods of Aggregate for Highway Engineering[S]. |

| [15] |

曾梦澜, 祝文强, 夏颖林, 等. 生物沥青及岩沥青复合改性沥青使用性能[J]. 湖南大学学报:自然科学版, 2019, 46(5): 124-131. ZENG Meng-lan, ZHU Wen-qiang, XIA Ying-lin, et al. Performance of Bio-asphalt and Rock Asphalt Composite Modified Asphalt[J]. Journal of Hunan University:Natural Science Edition, 2019, 46(5): 124-131. |

| [16] |

李立寒, 耿韩, 孙艳娜. 高黏度沥青黏度的评价方法与评价指标[J]. 建筑材料报, 2010, 13(3): 352-356, 362. LI Li-han, GENG Han, SUN Yan-na. Evaluation Method and Indicator for Viscosity of High-viscosity Asphalt[J]. Journal of Building Materials, 2010, 13(3): 352-356, 362. |

| [17] |

JTG E20-2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. JTG E20-2011, Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous Mixtures for Highway Engineering[S]. |

| [18] |

沈金安. 沥青及沥青混合料路用性能[M]. 北京: 人民交通出版社, 2001. SHEN Jin-an. Road Performance of Asphalt and Asphalt Mixture[M]. Beijing: China Communications Press, 2001. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37