扩展功能

文章信息

- 马林, 罗志光, 李宝强, 陈搏, 冯元生

- MA Lin, LUO Zhi-guang, LI Bao-qiang, CHEN Bo, FENG Yuan-sheng

- 基于压力胶片技术的隧道纹理化路面抗滑性能研究

- Study on Skid-resistance Performance of Tunnel Textured Pavement Based on Pressure Film Technology

- 公路交通科技, 2020, 37(6): 22-28, 43

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(6): 22-28, 43

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.06.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-12-24

2. 广东省公路建设有限公司江罗分公司, 广东 广州 510699;

3. 广州肖宁道路工程技术研究事务所有限公司, 广东 广州 510641

2. Jiangmen-Luoding Branch of Guangdong Provincial Highway Construction Co., Ltd., Guangzhou Guangdong 510699, China;

3. Guangzhou Xiaoning Institute of Road Engineering, Guangzhou Guangdong 510641, China

由于隧道洞内空间狭小,施工前期通风困难,水泥混凝土以其施工工艺简单、造价低、污染小、防火性能优良等优点,成为国内特长隧道的主要路面铺装结构。由于隧道内部密闭环境的湿度较大,水泥混凝土路面的砂浆耐磨性能较弱,隧道渠化交通程度较高,使得隧道水泥路面摩擦系数及耐久性明显低于沥青路面[1-2]。为了改善水泥路面的抗滑能力,一般使用机械、物理、化学等方法增加路面粗糙度,传统的做法有拉毛、抛丸、铣刨、刻槽等,近年来也有金刚石研磨、金刚砂水泥浆、露石水泥混凝土等处理方法,但因为造价偏高、技术不成熟而难以大面积推广应用[3-5]。2012年国内引进了加拿大皇家空军(RCAF)温莎军用机场跑道高仿形纹理化处理机车工作原理,研发了一种新型的弧形纹理化工艺与设备。近几年在国内湖北,浙江,广东等省份完成了多项工程施工,包括张涿高速、增从高速、京珠北高速、广河高速、江罗高速、江肇高速等长大隧道或匝道水泥混凝土路面,取得良好的应用效果[6-7]。

为了保证高等级路面行车安全,2014版水泥路面施工细则在原单一构造深度指标基础上增加了横向力系数指标。横向力系数可以直接反映路面抗滑性能,但是该设备昂贵,且对检测路段长度要求较高,属于事后的评价,难以在设计阶段对路面抗滑纹理提供指导建议。诸多研究表明,路面抗滑性能是道路的表面构造、汽车轮胎、环境条件等多种因素综合作用的结果[8-10]。而归根到底,胎/路摩擦阻力来源于轮胎与路面的接触界面,因此,其接触特性是影响抗滑力的关键[11-12]。

因此,本研究采用近年来的高精度压力胶片技术,获取轮胎与新型纹理化路面的接触印痕,使用MATLAB矩阵实验室进行数据处理,提出基于胎/路接触特性的路面粗糙度评价指标,并基于接触力学角度验证路面纹理化构造的有效性,以期为优化水泥混凝土路面抗滑构造设计与抗滑性能评价提供参考借鉴。

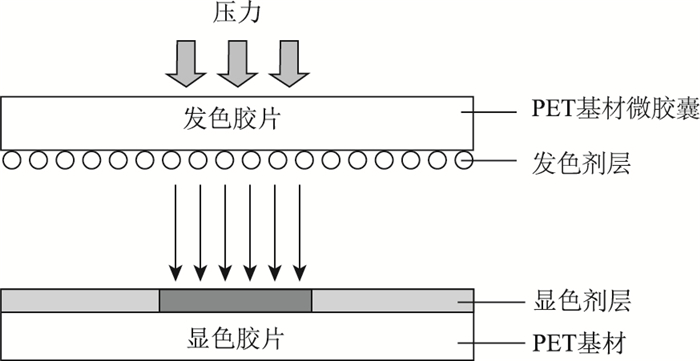

1 压力胶片测试技术 1.1 原理简介日本某公司在胶片产业有着很高的技术力量,研究采用其生产的Prescale压力胶片。Prescale胶片主要应用化学物质受压后的显色反应原理,通过在两张胶片上分别涂膜微囊剂,其中一种为发色物质,另一种为显色物质。不同压力作用下,微囊剂破损程度不同,导致不同剂量的化学物质参与显色反应,因而颜色密度有明显区别[12]。Prescale胶片厚度极薄,单张胶片不足0.1 mm;其测量能识别的最小单元为0.125 mm×0.125 mm,因而可以较好地分辨路表宏观与微细观纹理对轮胎橡胶的嵌挤作用。胶片显色反应如图 1所示。

|

| 图 1 压力胶片示意图 Fig. 1 Schematic diagram of pressure film |

| |

采用双片型胶片测试胎路的接触应力,轮胎接地印痕的颜色密度值经过专用软件处理后,形成数值量化的二维矩阵数据,如式(1)的形式表示。

|

(1) |

式中,F(X, Y)为总接触压力值;f (M, N)为单点接触区域内的接触应力均值。

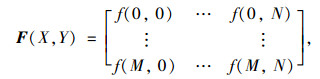

1.2 误差分析试验获得的3张压力胶片图像,每1张都在推荐的时间内分别重复扫描10次,每次扫描都必须重新标定颜色密度与压力的换算标准曲线,然后选择输出各个压力区间所对应的接触面积指标进行比对,从而进行系统测量数据的各类误差分析,误差结果如图 2所示。压力胶片可以较灵敏地采集到各个压力区间的数据,重复试验的稳定性较好,重复试验误差在±5%以内。

|

| 图 2 胶片试验误差 Fig. 2 Test error of pressure film |

| |

2 胎/路抗滑摩擦机理分析

随着对胎/路接触作用与抗滑机理的深入研究,发现轮胎抗滑力来源于胎/路接触界面,界面特性的变化是最直接的影响因素[12-13]。胎/路接触界面特性主要包括两个因素,一是有效接触面积,二是接触应力状态[14-15]。从整体的宏观界面来看,为了平衡车辆荷载作用,轮胎发生整体下沉变形已达到受力平衡状态,主要体现在印痕的宽度与长度变化。从界面内部特征分析,路面的宏观构造、细观尖锐棱角与破裂面的微观纹理,加上胎面纵横向交错的花纹,因而接触界面呈现严重的非均匀受力状态。路面的突起构造与胎面橡胶发生咬合作用,其产生的啮合作用力便决定了路面的抗滑力。

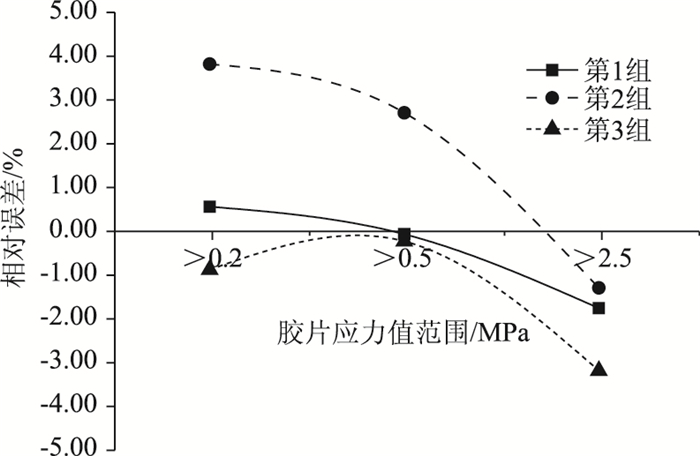

根据橡胶摩擦学理论,轮胎摩擦力主要由黏附力分量与阻滞力分量组成,如图 3所示[16]。其黏着摩擦因数与阻滞摩擦因数可表示为:

|

| 图 3 路面摩擦力组成 Fig. 3 Composition of pavement friction |

| |

|

(2) |

|

(3) |

式中,μa为胎/路的黏着摩擦因数;Fa为黏附摩擦力;μh为胎/路的阻滞摩擦因数;Fh为阻滞摩擦力;Ai为轮胎的实际接触面积。路面构造的微观纹理越丰富,则黏着摩擦因数越大,形成的黏附摩擦力越大。阻滞摩擦力伴随着轮胎与粗糙构造接触产生的胎面体积变形导致的能量损失而出现,主要与宏观构造丰富度和胎面橡胶硬度有关。高速与雨天行车环境下,微观纹理产生的黏附力较弱,路面抗滑性能主要由阻滞摩擦力产生。

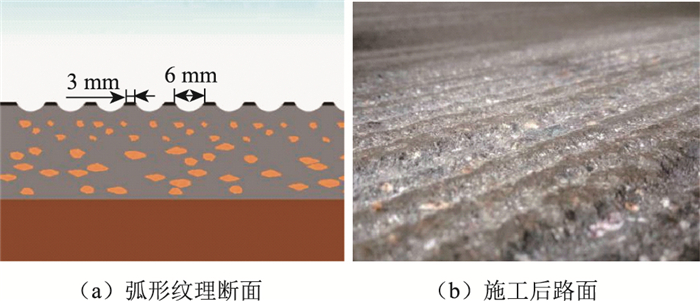

3 依托项目概况广东省江罗高速(江门至罗定)公路的两座特长隧道王北凹隧道(左幅3 751 m,右幅3 713 m)和三岔顶隧道(左幅3 191 m,右幅3 192 m)均采用水泥混凝土路面结构。隧道水泥混凝土路面建设时,引进了新型的弧形纹理化技术。该技术使用等压无切削的锥形刀头对硬化路面进行刻纹,纹理化处理后的水泥混凝土路面为连续的纵向条带槽纹,与传统刻槽不同的是该槽纹断面呈弧形,深度0.4~3 mm,纹理宽度5~9 mm。纹理化示意与施工后效果如图 4所示。

|

| 图 4 新型纹理化技术 Fig. 4 New textured technology |

| |

隧道出入口分别设置300 m沥青混凝土过渡段,沥青胶结料为壳牌SBS改性沥青,粗集料为广东河源辉绿岩碎石。混合料为改进型骨架密实GAC-16结构,油石比4.8%,生产配合百分比为:12~18 mm碎石: 6~12 mm碎石: 4~6 mm碎石: 0~4 mm机制砂:矿粉:水泥=40: 25: 6: 25: 3.0: 1.0。

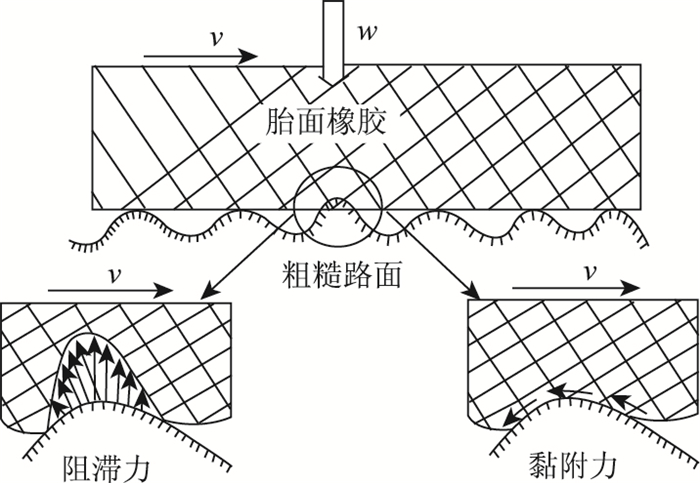

4 基于压力胶片技术的抗滑性能评价 4.1 试验流程 4.1.1 试验轮胎的选择采用代表性较好的轻型货车轮胎,具体轮胎结构参数为:断面宽度177.8 mm,轮辋直径406.4 mm,单轮标准荷载13.2 kN,额定气压770 kPa。根据前期已有试验研究,为了保证轮胎与路面的充分接触,同时考虑实际道路超载情况,本次试验采用超载20%工况(即单轮负荷为15.8 kN),轮胎气压采用标准胎压。为减少对试验轮胎的磨损,试验车辆在测试前进行轮胎更换工作,以保证试验的精确度。

4.1.2 压力胶片规格的选择由于单规格压力胶片量程的限制,单一规格胶片难以获取完整的轮胎接地应力。根据前期测试研究成果,载重汽车子午线轮胎与实际路面的接触应力值主要处于0~10 MPa区间。根据本研究的试验轮胎需要,需选择多种规格胶片,主要型号为:LLLW(0.2~0.6 MPa)、LLW(0.5~2.5 MPa)、LW(2.5~10 MPa)。

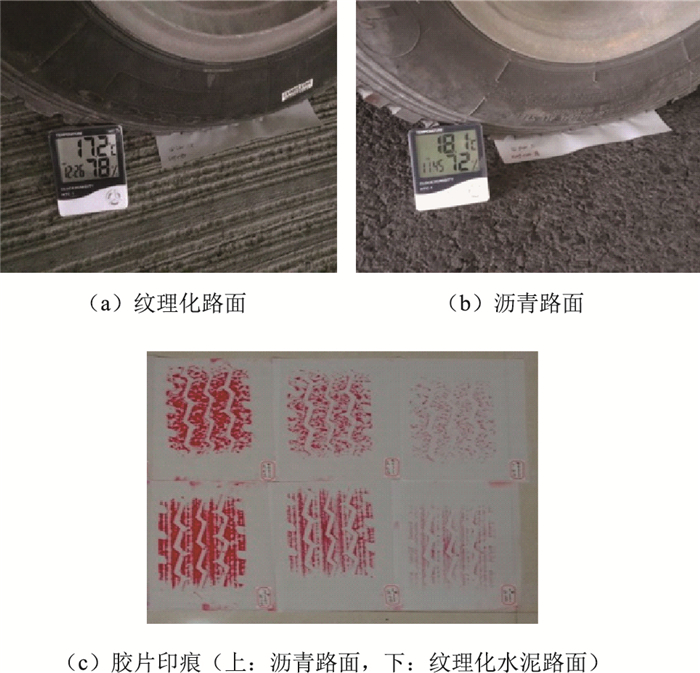

4.1.3 现场试验试验主要对隧道洞口沥青路面、隧洞内水泥混凝土一般段等位置进行压力胶片测试,并在同一测点进行构造深度的测定,如图 5所示。

|

| 图 5 压力胶片现场试验 Fig. 5 Field test of pressure film |

| |

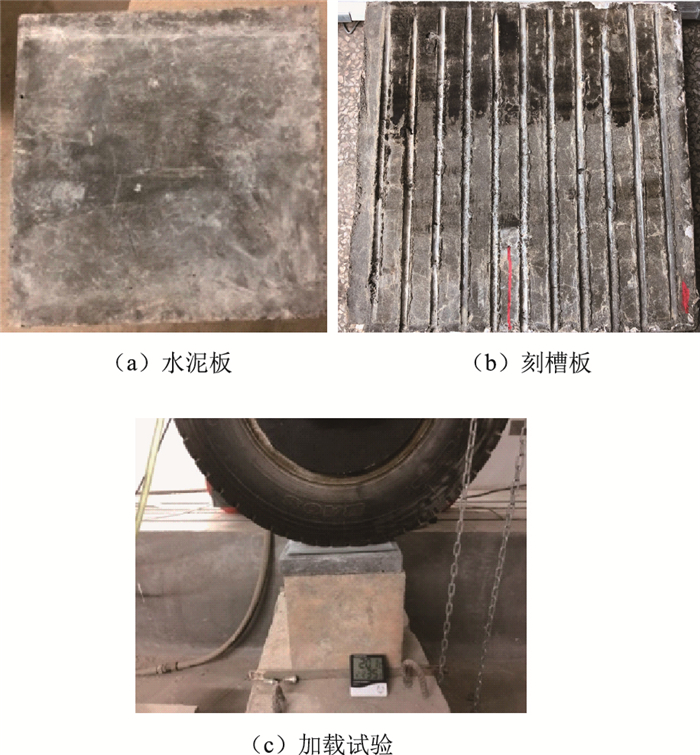

4.1.4 室内试验

为了验证隧道纹理化水泥混凝土路面的合理性,通过室内试验成型水泥混凝土车辙板试件,待养生成型后,采用PMW400-500电液式脉动疲劳试验系统对试验轮胎施加静载,获取未进行纹理化试件和刻槽(槽宽4 mm,间距25 mm,槽深4 mm)试件表面的轮胎接触应力,试验过程见图 6。

|

| 图 6 压力胶片室内试验 Fig. 6 Laboratory test of pressure film |

| |

4.2 测试结果分析

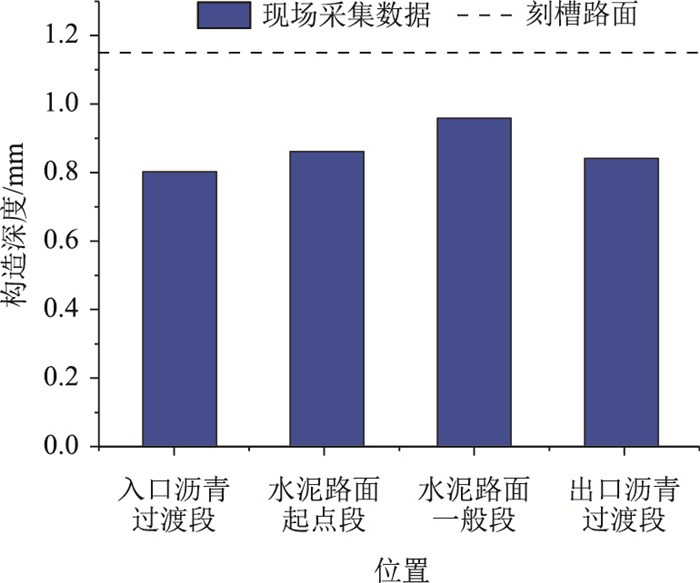

对超车道的入口沥青路面(K219+ 110)、纹理化水泥路面起点段(K219+950)、水泥路面一般段(K221+200)、出口沥青段(K222+200)的轮迹带位置取点检测,采用人工铺砂法采集路面构造深度指标,采用载重汽车加载获取试验轮胎与实际路面的接触应力分布。

4.2.1 纹理化路面构造深度根据实测的路面构造深度值,由图 7可见,出入口沥青路面过渡段构造深度略小于隧洞纹理化水泥路面,各点构造深度均处于0.8~1.0 mm范围,而刻槽路面构造深度最大,高于沥青路面与纹理化路面,但都满足设计与规范要求。

|

| 图 7 隧道路面构造深度 Fig. 7 Texture depth of tunnel pavement |

| |

4.2.2 压力胶片测试结果分析

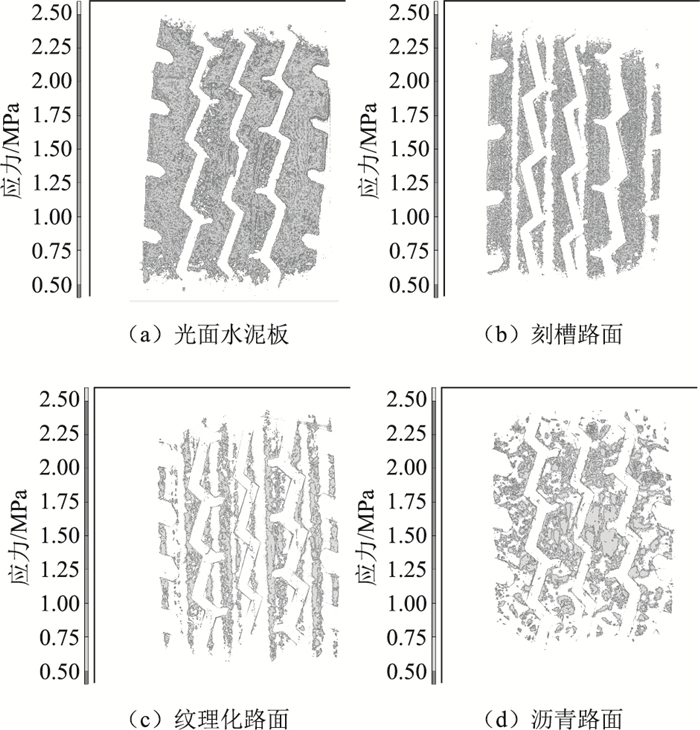

汽车轮胎橡胶为典型的黏弹性材料,其充气结构也会导致轮胎在荷载作用下发生竖向变形。而实际路面的粗糙构造与轮胎花纹表面接触,尖锐的构造峰对胎面橡胶产生嵌挤与咬合作用,因此其实际接触状态与传统认为的完全接触差异明显,轮胎接触印痕如图 8所示。分别计算不同路面的有效接触面积与平均接触压力,见表 1。

|

| 图 8 不同路面的轮胎接触印痕 Fig. 8 Tire contact prints on different pavements |

| |

| 桩号位置 | 印痕长度/mm | 印痕宽度/mm | 有效接触面积/mm2 | 平均接触压力/MPa |

| K219+110(入口沥青过渡段) | 199 | 145 | 15 020.1 | 1.052 |

| K219+950(水泥路面起点段) | 199.25 | 145 | 13 526.9 | 1.168 |

| K221+200(水泥路面一般段) | 199 | 145 | 13 981.8 | 1.130 |

| K222+200(出口沥青过渡段) | 199.5 | 145 | 14 101.2 | 1.120 |

| 刻槽水泥路面 | 199.75 | 145 | 17 144.3 | 0.921 |

| 光面水泥板 | 199.25 | 145 | 20 183 | 0.783 |

根据压力胶片测试结果(表 1),相同荷载与轮胎下,胎/路接触印痕的长度与宽度基本不变,而不同路面由于表面构造粗糙度的差别,导致轮胎有效接触面积各不相同。光面水泥板上的轮胎有效接触面积最大,刻槽路面次之,纹理化路面与沥青路面较接近,均为最小。根据单轮荷载计算有效接触面积内的平均接触压力,其规律与有效接触面积规律一致。其中光面水泥板的平均接触压力最小,略高于均布荷载0.7 MPa,主要是因为轮胎花纹块导致的接触应力集中的影响;纹理化路面与沥青路面最大,明显高于光面水泥板与刻槽路面,说明路面构造的粗糙度影响较大。

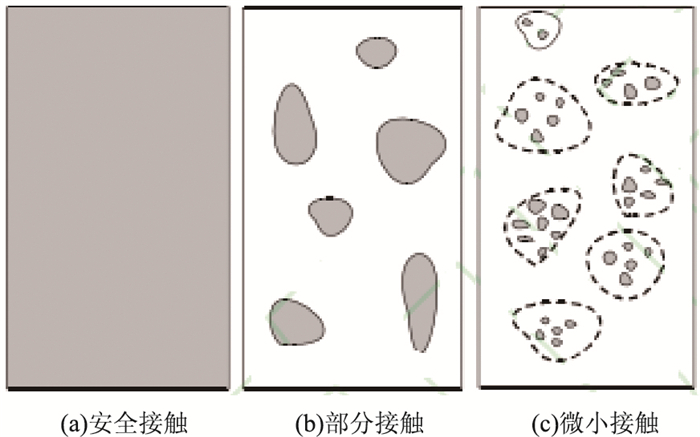

根据压力胶片测试结果,可以明显看到,当路面光滑平整时,轮胎与路面的有效接触区域为完全充分接触,印痕间隙主要取决于胎面花纹块的影响。而在粗糙路面上,由于突起构造的宏观、微观纹理的存在,导致轮胎印痕中出现很多空隙,与路面构造的开口空隙及构造深度有关。从试验的角度验证了Persson推演接触理论的准确性[17],轮胎与路面接触状态示意如图 9所示。为了评价路表粗糙构造对胎路接触程度的影响,排除轮胎花纹块的干扰,提出采用实际路面的有效接触面积与光面水泥板的轮胎接触面积的百分比值表征路表构造接触充分程度,其数学表达式如下:

|

| 图 9 轮胎与路面的接触状态 Fig. 9 Contact status between tire and pavement |

| |

|

(4) |

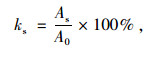

式中,ks为胎/路有效接触率;As为实际路面的有效接触面积;A0为光滑平面的轮胎接触面积。

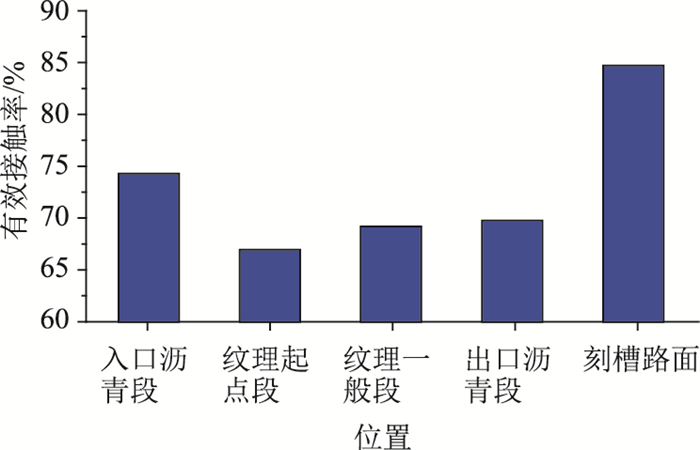

计算不同路面的有效接触率指标,如图 10所示。其中纹理化路面的有效接触率最小,沥青路面次之,刻槽路面最大,说明轮胎与纹理化路面的为较显著的非充分接触状态,与沥青路面的接触状态接近,有效接触率为70%左右;而刻槽路面上的有效接触率约为85%,说明刻槽路面构造粗糙度低于沥青路面与纹理化路面。

|

| 图 10 不同路面的有效接触率 Fig. 10 Effective contact rates of different pavements |

| |

4.2.3 基于接触力学的抗滑性能评价

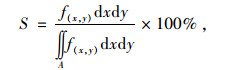

根据胎/路接触抗滑机理,潮湿路面上的抗滑摩擦力主要由阻滞力分量提供。而粗糙路面构造对轮胎的啮合作用产生较大的应力集中效应,文献[18]对沥青路面的应力集中效应进行了系统分析,并提出应力分布集中度指标量化表征胎/路接触应力集中现象,计算公式如下:

|

(5) |

式中,S为应力分布集中度;A′为应力集中区域,采用1.8 MPa以上的应力值计算应力集中;A为轮胎与路面的有效接触区域;f(x, y)为胎/路界面的单点接触应力。

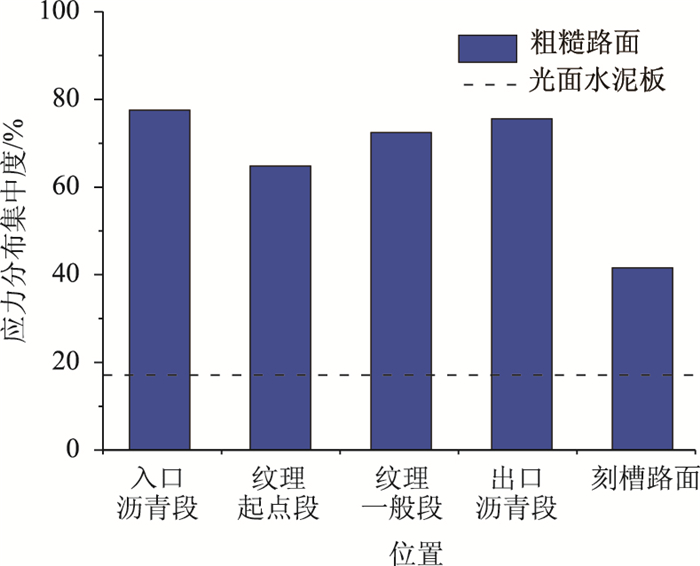

由图 11可见,出入口的沥青路面表面的应力分布集中度值最高,均约达70%以上;纹理化路面次之,约为60%~70%;刻槽路面最小,仅达到40%左右。而在无构造光面水泥板上,轮胎应力分布集中度为17.12%,主要由胎面花纹块边部的应力集中导致。这说明实际路面的粗糙构造对轮胎接触应力的集中效应不容忽视,而纹理化工艺明显提高了路面构造粗糙度,远高于传统刻槽路面,甚至接近沥青路面的纹理状态。

|

| 图 11 不同路面的应力分布集中度 Fig. 11 Stress concentrations of different pavements |

| |

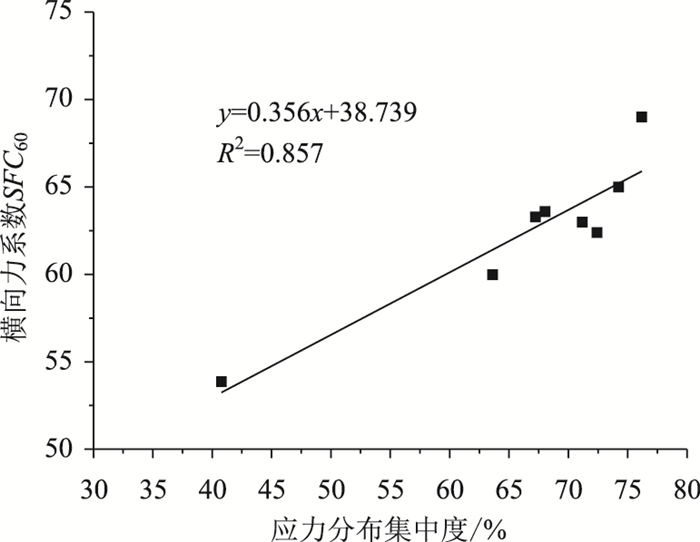

4.3 接触应力集中与横向力系数的相关性

对依托工程纹理化路段与进出口沥青路面过渡段采用横向力系数车进行测试,测试结果经过温度与速度修正,并与某项目C40矩形刻槽路面进行对比,试验结果如表 2所示。

| 路面类型 | SFC范围 | 平均值 | 标准差 | 代表值 | 合格率/% |

| 纹理化水泥路面 | 55~69 | 62 | 3.5 | 61.7 | 100 |

| 沥青路面 | 58~73 | 66 | 6.1 | 65.0 | 100 |

| C40矩形刻槽路面 | 48~61 | 54.5 | 5.4 | 53.9 | 47 |

由表 2可得,不同路面的横向力系数水平差异明显,其中纹理化路面横向力系数均处在优良水平,合格率100%,略小于沥青路面的3.3SFC,而刻槽路面的横向力系数最低,小于沥青路面11.1SFC。这说明相比传统刻槽工艺,纹理化工艺可以有效提升水泥路面的抗滑性能。

对现场采集的轮胎接触应力分布集中度指标与该路段横向力系数值进行相关性分析,如图 12所示。试验数据拟合相关系数为0.857,说明轮胎接触应力分布集中度与路面横向力系数具有良好的线性相关性。因此,基于接触力学提出的应力分布集中度可以作为表征纹理化水泥混凝土路面抗滑性能的指标。采用压力胶片试验方法,设备简单,试验操作便捷,可方便开展不同路面抗滑性能评价。

|

| 图 12 应力集中与SFC的关系 Fig. 12 Relationship between stress concentration and SFC |

| |

5 结论

(1) 基于轮胎的有效接触特性,提出的有效接触率指标可以很好地表征汽车轮胎与路表构造接触的充分程度,轮胎的有效接触率值越小,表明轮胎接触界面的路表构造越粗糙。

(2) 从接触力学的角度研究了胎/路接触应力集中现象,沥青路面与纹理化水泥路面的应力集中效应均比刻槽路面、光面水泥板更加显著,也验证了纹理化措施对路表粗糙构造塑造的可行性。

(3) 应力分布集中度指标与横向力系数之间具有良好的线性相关性,粗糙构造对轮胎橡胶的啮合作用产生的应力集中有助于提高路面的抗滑水平,可以采用应力分布集中度指标评价水泥混凝土路面的抗滑性能。压力胶片测试技术稳定可靠、操作简单,为水泥路面的抗滑性能评价与优化提供了新的思路。

| [1] |

杨良, 郭忠印, 丁志勇. 公路隧道路面工作环境调研与分析[J]. 交通科技, 2004, 202(1): 27-30. YANG Liang, GUO Zhong-yin, DING Zhi-yong. Field Survey and Analysis on Working Environments of Tunnel Pavement[J]. Transportation Science & Technology, 2004, 202(1): 27-30. |

| [2] |

许新权, 吴传海, 李善强. 湿热地区隧道路面抗滑性能衰减原因分析及对策研究[J]. 广东公路交通, 2016, 146(5): 1-6. XU Xin-quan, WU Chuan-hai, LI Shan-qiang. Cause Analysis and Countermeasure Research on Anti-slide Performance of Tunnel Pavement in Hot and Humid Area[J]. Guangdong Highway Communications, 2016, 146(5): 1-6. |

| [3] |

蔡正森, 何哲, 邱志雄, 等. 不同纹理混凝土路面的抗滑与降噪性能研究[J]. 混凝土, 2018, 342(4): 5-7, 12. CAI Zheng-sen, HE Zhe, QIU Zhi-xiong, et al. Study on Skid-resistance and Noise Reduction Performance of Different Texture Cement Concrete Pavement[J]. Concrete, 2018, 342(4): 5-7, 12. |

| [4] |

李晓辉, 李波, 杨小龙. 不同形式路面表面功能对比研究[J]. 南阳理工学院学报, 2014, 6(6): 95-98. LI Xiao-hui, LI Bo, YANG Xiao-long. Comparative Research on Different Forms of Pavement Skid and Noise Reduction Surface Features[J]. Journal of Nanyang Institute of Technology, 2014, 6(6): 95-98. |

| [5] |

宋永朝, 付波飞, 梁乃兴. 露石水泥混凝土路面表面功能综合评价研究[J]. 重庆交通大学学报:自然科学版, 2015, 34(6): 43-47. SONG Yong-chao, FU Bo-fei, LIANG Nai-xing. Comprehensive Evaluation of Surface Function of Exposed-Aggregate Cement Concrete Pavement[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science Edition, 2015, 34(6): 43-47. |

| [6] |

崔通. 水泥混凝土路面纹理化施工技术应用研究[J]. 公路交通技术, 2018, 34(1): 18-22. CUI Tong. Study on Application of Cement Concrete Pavement Texture Construction Technology[J]. Technology of Highway and Transport, 2018, 34(1): 18-22. |

| [7] |

周和鸣. HOG水泥路面纹理化技术在京珠北高速隧道路面处治的应用[J]. 中国公路, 2018, 34(9): 90-91. ZHOU He-ming. Application of HOG Cement Pavement Texturing Technology in Pavement Treatment of Beijing-Zhuhai North High Speed Tunnel[J]. China Highway, 2018, 34(9): 90-91. |

| [8] |

REZAEI A, MASAD E. Experimental-based Model for Predicting the Skid Resistance of Asphalt Pavements[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2013, 14(1): 24-35. |

| [9] |

张肖宁, 孙杨勇. 粗集料的表面微观纹理的激光测量方法及分形性质研究[J]. 公路交通科技, 2011, 28(1): 19-24. ZHANG Xiao-ning, SUN Yang-yong. Research on Measurement of Surface Micro-texture of Aggregate Using Laser and Its Fractal Character[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(1): 19-24. |

| [10] |

ANUPAM K, SRIRANGAM S K, SCARPAS A, et al. Study of Cornering Maneuvers of a Pneumatic Tire on Asphalt Pavement Surfaces Using the Finite Element Method[J]. Transportation Research Record, 2014(2457): 129-139. |

| [11] |

ZHANG X N, LIU T, LIU C L, et al. Research on Skid Resistance of Asphalt Pavement based on Three-dimensional Laser-scanning Technology and Pressure-sensitive Film[J]. Construction and Building Materials, 2014, 69: 49-59. |

| [12] |

DAN H C, HE L H, XU B. Experimental Investigation on Skid Resistance of Asphalt Pavement under Various Slippery Conditions[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2017, 18(6): 485-499. |

| [13] |

KOGBARA R B, MASAD E A, KASSEM E, et al. A State-of-the-art Review of Parameters Influencing Measurement and Modeling of Skid Resistance of Asphalt Pavements[J]. Construction & Building Materials, 2016, 114: 602-617. |

| [14] |

CHEN B, ZHANG X N, YU J M, et al. Impact of Contact Stress Distribution on Skid Resistance of Asphalt Pavements[J]. Construction and Building Materials, 2017, 133: 330-339. |

| [15] |

陈搏, 张肖宁, 虞将苗. 轮胎与路面接触应力的非均匀性分布试验研究[J]. 建筑材料学报, 2018, 21(3): 452-456, 464. CHEN Bo, ZHANG Xiao-ning, YU Jiang-miao. Experimental Research on Uniformity of Tire-pavement Contact Stress Distribution[J]. Journal of Building Materials, 2018, 21(3): 452-456, 464. |

| [16] |

赵方冉, 巩金海, 常媛媛. 基于表面构造的水泥混凝土道面抗滑模型[J]. 交通运输工程学报, 2012, 12(4): 17-24. ZHAO Fang-ran, GONG Jin-hai, CHANG Yuan-yuan. Anti-slide Model of Cement Concrete Pavement Based on Surface Texture[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2012, 12(4): 17-24. |

| [17] |

PERSSON B N J. Theory of Rubber Friction and Contact Mechanics[J]. The Journal of Chemical Physics, 2001, 115(8): 3840-3861. |

| [18] |

李伟雄, 张肖宁, 陈搏, 等. 基于接触应力集中的沥青路面抗滑性能评价[J]. 科学技术与工程, 2018, 18(16): 107-113. LI Wei-xiong, ZHANG Xiao-ning, CHEN Bo, et al. Evaluation on Asphalt Pavement Skid Resistance Based on Contact Stress Concentration[J]. Science Technology and Engineering, 2018, 18(16): 107-113. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37