扩展功能

文章信息

- 张兵, 黄娜娜, 徐伟硕, 折欣, 薛运强

- ZHANG Bing, HUANG Na-na, XU Wei-shuo, SHE Xin, XUE Yun-qiang

- 基于旅客出行特征的运输通道客运分担率预测模型——以昌吉赣通道为例

- A Passenger Transport Sharing Rate Prediction Model Based on Passenger Travel Characteristics—A Case Study of Nanchang-Ji'an-Ganzhou Corridor

- 公路交通科技, 2020, 37(5): 149-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(5): 149-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.05.018

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-08-20

2. 同济大学 道路与交通工程教育部重点实验室, 上海 201804;

3. 中国安全生产科学研究院, 北京 100012

2. Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of MOE, Shanghai 201804, China;

3. China Academy of Safety Science and Technology, Beijing 100012, China

昌吉赣客运通道为江西省南北向的重要运输通道,连接省会南昌市、吉安市和赣州市。目前南昌至赣州的高速铁路正在如火如荼地建设中,设计速度达350 km/h,预计于2020年建成通车。高铁的开通将会对客运通道内其余客运方式客流分担率有显著的影响,尤其对公路客运班线带来较大的冲击。

目前国内外关于高速铁路与其他运输方式客流分担率的研究比较成熟,其中以概率论为基础的Logit模型应用最为广泛,Park、陆化普、邓卫、张戎等学者[1-4]以RP/SP组合调查方法设计调查问卷方案,选用不同指标建立Logit模型,预测高铁或城铁开通后客运体系中各客运方式分担率的变化;王炜、王慈光、朱鸿国、朱顺应等学者[5-8]探讨了用不同方法与传统Logit模型进行组合预测交通方式结构及旅客出行方式选择行为;徐亚、王爽、陈喜春、栾琨等学者[9-12]对Logit模型中效用函数参数的标定方法做了较为详细的研究。还有很多学者[13-17]对运输通道尤其是客运通道进行了理论研究,目前的研究更侧重于客运通道内各客运方式的协调发展。

通过对上述研究成果进行分析,一些文献在进行效用函数中特性变量的选取时,未考虑这特性变量与实际问题的吻合情况,也较少考虑广义费用中随机项的标定。本研究以昌吉赣通道为例,根据旅客出行SP/RP调查数据分析该通道内的旅客出行行为和出行特征,采用MNL模型(Multinominal Logit Model)作为基础模型,分析了各影响因素作为模型特性变量的适用性,选取了效用函数中固定项的线性函数形式和对数函数形式来进行模型效用函数的标定,最终通过模型检验确定一种最优的分担率预测模型,该模型能够充分地解释和拟合调查样本数据。

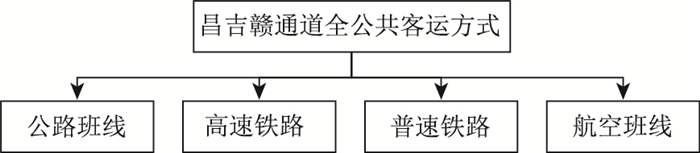

在昌吉赣高铁建成之后,该客运通道内旅客的主要出行方式有高速铁路、普速铁路、公路班线以及航空班线,水运承担的客运量很小,本研究将不再讨论。昌吉赣通道全公共客运方式分类如图 1所示。

|

| 图 1 昌吉赣客运通道客运全出行方式 Fig. 1 Travel modes in Nanchang-Ji'an-Ganzhou passenger transport corridor |

| |

1 旅客出行特征调查及分析 1.1 旅客出行特征调查

由于昌吉赣高铁尚未开通,因此采用旅客出行行为SP/RP调查,在昌吉赣客运通道沿线对旅客出行选择行为进行问卷调查以收集数据。调查地点包括沿线火车站、长途汽车站和昌北机场。共发放调查问卷450份,回收到调查问卷408份,回收率达到90.7%,并进行问卷整理,筛除掉漏填、错填等无效问卷,最终确认有效问卷366份,有效率为81.3%。调查问卷的特性变量及其取值如表 1所示。

| 特性变量类别 | 特性变量 | 取值 | 单位 |

| 旅客自身特征 | 年龄 | A:(0, 25];B:(26, 40];C:(41, 50];D:(51, +∞) | |

| 性别 | A:男;B:女 | ||

| 职业 | A:行政管理人员;B:企业管理人员;C:科技人员;D:工人;E:农民;F:学生;G:军人;H:个体;I:离退休人员;J:其他 | ||

| 收入 | A:(0, 3 000];B:(3 000, 4 000];C:(4 000, 5 000];D:(5 000, 6 000];E:(6 000, 7 000];F:(7 000, +∞) | 元/月 | |

| 家庭私家车数量 | A:0辆;B:1辆;C:2辆;D:3辆及以上 | ||

| 旅客出行特征 | 出行目的 | A:旅游;B:出差;C:商务;D:务工;E:上学;F:购物;G:探亲;H:回程;I:其他 | |

| 目的地 | 旅客实际出行的目的地 | ||

| 费用来源 | A:公费;B:自费 | ||

| 出行方式特征 | 出行费用 | 旅客实际出行的费用 | 元 |

| 出行时间 | 旅客实际出行的时间 | min | |

| 出行等候时间 | A:(0, 15];B:(15, 30];C:(30, 60];D:(60, 120];E:(120, +∞) | min | |

| 出行方式 | A:普速铁路;B:公路客运;C:航空 | ||

| 旅客感知特征 | 考虑的因素(多选) | A:安全;B:票价;C:速度;D:舒适与服务;E:候车时间;F:其他 | |

| 其中最主要因素(单选) | A:安全;B:票价;C:速度;D:舒适与服务;E:候车时间;F:其他 | ||

| 最不满意因素(单选) | A:不安全;B:票价高;C:速度慢;D:不舒适或服务差;E:候车时间长;F:其他 | ||

| 所有出行方式中最愿选择的方式 | A:高速铁路;B:普速铁路;C:公路客运;D:航空 | ||

| 其中最主要因素(单选) | A:安全;B:票价;C:速度;D:舒适与服务;E:候车时间;F:其他 |

1.2 调查数据分析

根据问卷调查数据,得到的旅客意向出行方式与特性变量类别交叉统计结果,如表 2所示。

| 特性变量 | 指标 | 高速铁路 | 普速铁路 | 公路客运 | 航空客运 | 合计 | |||||||||

| 频数 | 频率 | 频数 | 频率 | 频数 | 频率 | 频数 | 频率 | 频数 | 频率 | ||||||

| 年龄 | A | 32 | 19.5 | 24 | 23.5 | 18 | 20.5 | 2 | 16.7 | 76 | 20.8 | ||||

| B | 65 | 39.6 | 49 | 48.0 | 42 | 47.7 | 8 | 66.7 | 164 | 44.8 | |||||

| C | 48 | 19.3 | 23 | 22.5 | 19 | 21.6 | 2 | 16.7 | 92 | 25.1 | |||||

| D | 19 | 11.6 | 6 | 5.9 | 9 | 10.2 | 0 | 0 | 34 | 9.3 | |||||

| 性别 | A | 86 | 52.4 | 54 | 52.9 | 48 | 54.5 | 8 | 66.7 | 196 | 53.6 | ||||

| B | 78 | 47.6 | 48 | 47.1 | 40 | 55.5 | 4 | 33.3 | 170 | 46.4 | |||||

| 职业 | A | 11 | 6.7 | 8 | 7.8 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 23 | 6.3 | ||||

| B | 26 | 15.9 | 11 | 10.8 | 9 | 10.2 | 3 | 25.0 | 59 | 16.1 | |||||

| C | 14 | 8.5 | 4 | 3.9 | 5 | 5.7 | 0 | 0 | 23 | 6.3 | |||||

| D | 22 | 13.4 | 13 | 12.7 | 13 | 14.8 | 0 | 0 | 48 | 13.1 | |||||

| E | 10 | 6.1 | 17 | 16.7 | 14 | 15.9 | 0 | 0 | 41 | 11.2 | |||||

| F | 44 | 26.8 | 24 | 23.5 | 20 | 22.7 | 2 | 16.7 | 90 | 24.6 | |||||

| G | 2 | 1.2 | 3 | 2.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 1.6 | |||||

| H | 28 | 17.1 | 16 | 15.7 | 15 | 17.0 | 5 | 41.7 | 64 | 17.5 | |||||

| I | 5 | 3.0 | 3 | 2.9 | 4 | 4.5 | 2 | 16.7 | 14 | 3.8 | |||||

| J | 2 | 1.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 8 | 2.2 | |||||

| 收入 | A | 10 | 6.1 | 8 | 7.8 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 26 | 7.1 | ||||

| B | 22 | 13.4 | 14 | 13.7 | 14 | 15.9 | 0 | 0 | 50 | 13.7 | |||||

| C | 31 | 18.9 | 21 | 20.6 | 16 | 18.2 | 1 | 8.3 | 69 | 18.9 | |||||

| D | 44 | 26.8 | 30 | 29.4 | 26 | 29.5 | 3 | 25.0 | 103 | 28.4 | |||||

| E | 32 | 19.5 | 21 | 20.6 | 15 | 17.0 | 3 | 25.0 | 71 | 19.4 | |||||

| F | 25 | 15.2 | 8 | 7.8 | 9 | 10.2 | 5 | 41.7 | 47 | 4.6 | |||||

| 私家车数量 | A | 38 | 23.2 | 30 | 29.4 | 28 | 31.8 | 2 | 16.7 | 98 | 26.8 | ||||

| B | 66 | 40.2 | 42 | 41.2 | 36 | 40.9 | 6 | 50.0 | 150 | 41.0 | |||||

| C | 42 | 25.6 | 21 | 20.6 | 16 | 18.2 | 4 | 33.3 | 83 | 22.7 | |||||

| D | 18 | 11.0 | 9 | 8.8 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 35 | 9.6 | |||||

| 费用来源 | A | 38 | 23.2 | 12 | 11.8 | 4 | 4.5 | 4 | 33.3 | 58 | 15.8 | ||||

| B | 126 | 76.8 | 90 | 88.2 | 84 | 95.5 | 8 | 66.7 | 308 | 84.2 | |||||

(1) 旅客年龄分布

选择普速铁路和公路客运的旅客年龄分布与总体旅客的年龄分布相似,26岁~40岁的旅客占比较大,40岁~50岁的旅客占比其次。

(2) 旅客性别分布

在所有出行的旅客中,男性乘客数量较女性乘客多15%左右。

(3) 旅客职业分布

选择高速铁路、普速铁路和公路客运出行的旅客与总体旅客的职业分布具有明显的一致性,所占比例最大的4类旅客依次是学生、个体从业人员、企业管理人员和工人。

(4) 旅客收入分布

总体上,旅客的收入主要集中在4 000元/月~7 000元/月区间,选择普速铁路和公路客运出行的旅客其收入分布与总体旅客收入分布较为一致,而选择高铁出行的旅客中中高收入的比例较低。通过分析调查数据可知,由于调查时正处于寒假期间,旅客中学生和返乡工人占到了大多数,排除这一影响因素后,选择高铁出行旅客主要是中高收入人群,而且该人群所占比例远大于总体旅客和选择其他方式旅客所占比例。

(5) 私家车数量分布

总体上,家庭私家车数量为1辆,2辆和3辆及以上的旅客分别占比41%,23%和10%,而家庭无私家车的旅客占比也达到27%。

(6) 费用来源

选择不同出行方式的旅客费用来源情况大致相同,都是自费占较大比例,总体上自费的旅客大约占比84%,其中选择公路客运的旅客自费占比最大,达到96%,而选择航空客运出行的旅客自费占比最小,为67%。

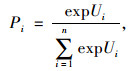

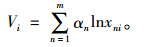

2 分担率预测模型 2.1 基础模型MNL模型,是非集计模型中较为常用的模型,其具体表达形式如下:

|

(1) |

式中,Pi为旅客选择第i种出行方式的概率;Ui为第i种出行方式的效用值;n为运输通道内可供旅客选择的出行方式种类。

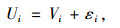

旅客选择某种出行方式的效用因旅客自身特性、旅客出行特性以及该出行方式特性等因素决定,因此,效用值又由固定项和随机项组成。

|

(2) |

式中,Ui为第i种出行方式的效用值;Vi为由可观测到的特性变量的固定项;εi为不能观测到的其他因素影响及已有变量的偏差引起的随机项。

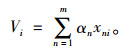

MNL模型的固定项有以下几种表示形式:

(1) 线性函数形式

|

(3) |

(2) 对数函数形式

|

(4) |

(3) CES(Constant Elasticity of Substitution)函数形式

|

(5) |

考虑到CES函数对参数的计算十分复杂,本研究只选取了固定项的线性函数形式和对数函数形式来进行模型效用函数的标定,最终通过模型检验确定一种最优的分担率预测模型,该模型能够充分地解释和拟合调查样本数据。

2.2 影响旅客出行方式选择的因素分析特性变量的选择直接影响到模型对实际问题的拟合精度以及分析实际问题的有效程度。因此,选出具有代表性的出行方式选择影响因素作为变量对模型具有重大意义。下面结合旅客出行特征以及其他学者[18]选取的各种运输方式的安全性、快速性、经济性、舒适性、方便性等指标对相关影响因素的模型适用性进行分析。

(1) 旅客年龄分布

选择普速铁路和公路客运的旅客年龄分布与总体旅客的年龄分布相似,26岁~40岁的旅客占比较大,40岁~50岁的旅客占比其次。因此,旅客的年龄分布应作为特性变量出现在效用函数中。

(2) 旅客性别分布

在所有出行的旅客中,男性乘客数量较女性乘客多15%左右,旅客性别分布情况对其出行方式选择的影响较小。

(3) 旅客职业分布

根据调查结果,选择高速铁路、普速铁路和公路客运出行的旅客与总体旅客的职业分布具有较为明显的一致性,该指标对旅客出行方式选择的影响较小。

(4) 旅客收入

根据调查结果,旅客收入作为衡量旅客自身特性的重要指标,选择普速铁路和公路客运出行的旅客其收入分布与总体旅客收入分布较为一致,而选择高铁出行的旅客中中高收入的比例较大,其与旅客的出行方式选择高度相关,因此,旅客收入应作为特性变量出现在效用函数中。

(5) 私家车数量

根据调查结果,旅客家庭私家车数量的多少对于旅客城际间出行方式选择的影响较小。

(6) 费用来源

根据调查结果,旅客出行费用的来源很大程度上决定了旅客出行方式的选择情况。费用来源应作为特性变量出现在效用函数中。

(7) 安全性

安全性指标表征的是不同客运方式发生安全事故的概率情况,人们在出行时首先希望自己的人身及财产安全可以得到充分的保障。但是安全性指标一般由客运方式的事故率[19]来表征,其标定值只与这种客运方式有关,不随起讫点而变化,因此安全性指标不宜出现在特性变量中。

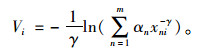

(8) 快速性

快速性指标以旅客选择出行方式出行的总时间来衡量,主要包括旅途耗时和市内交通周转耗时两部分。本研究将不同运输方式的快速性(出行时间)指标标定在效用函数中。

|

(6) |

式中,Ti为旅途耗时;T′i为市内交通周转耗时;Li为一种出行方式的旅行距离;Vi为一种出行方式的运行速度。

(9) 经济性

经济性指标表征的是旅客选择一种出行方式需要支付的费用,本研究采用票价来描述各出行方式的服务费用。本研究将不同运输方式的经济性(票价)指标标定在效用函数中。

|

(7) |

式中,pi为一种出行方式的单位运费;Li为一种出行方式的旅行里程。

(10) 舒适性

舒适性指标是旅客在选择出行方式并在交通工具中对车内环境、拥挤程度及客运服务等因素的综合性概念,故舒适性指标的衡量尺度较难确定。文献[9]采用旅客旅途后恢复疲劳所需时间来度量舒适性,其标定值不随起讫点的变化而变化,因此,舒适性指标不宜作为特性变量出现在效用函数中。

(11) 方便性

旅客的方便性感受很大程度上依赖于旅客等候时间及中转效率,而其大多都依赖于运输方式发车间隔的长短,因此本研究将不同运输方式的发车间隔时间标定在效用函数中。

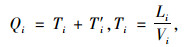

2.3 参数的估计与检验各特性变量的参数在一定程度上代表了旅客在选择各种出行方式的时候给予它们的权重,这些参数须在大量的社会调查基础上结合数学方法加以确定,常见的数学方法有层次分析法、回归分析法、极大似然估计法等,本研究运用极大似然法估计特性变量的参数,具体步骤如下所示。

(1) 设昌吉赣通道间旅客人数为N,则他们选择出行方式的行为可视为进行N次独立的贝努力试验。N个出行者选择第n种交通方式的人数分别为N1,N2,…,Nn,其概率可表示为:

|

(8) |

式中,Pi为选择出行方式i的概率;Ni为选择出行方式i的人数;α为参数向量。

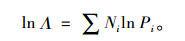

(2) 对似然函数Λ取对数,以便得到最大似然估计值,并对表达式进行化简,化简后的具体表达式为:

|

(9) |

(3) 对ln Λ分别求α1,α2,…,α4的偏导数,并令偏导数为0,解方程组(10)可确定各参数。

|

(10) |

模型估计的检验值由软件估计所得的效用函数参数的t检验值和优度比来表征。

(1) 当t检验值的绝对值大于1.96时,有95%的把握认为相应的变量是对选择概率造成影响的因素,否则,应当将变量从影响因素中排除后再进行参数估计。

(2) 优度比指标McFadden决定系数ρ2,其值位于0~1之间,越接近1表明模型的精度越高,一般情况下ρ2达到0.2~0.4之间就可以认为模型精度比较高了。

3 实例分析 3.1 特性变量的选取及分析考虑到旅客出行时间指标与票价指标均与出行距离有关,这两个指标可能会高度相关,因此,本研究在选择上述特性变量的基础上采取费用时间比(票价与出行时间的比值)来替代费用和出行时间这两个指标。模型特性变量的标定与取值如表 3所示。

| 特性变量类别 | 特性变量 | 取值 | |

| 旅客自身特征 | 年龄 | -3:(0, 25];-1:(26, 40];1:(41, 50];3:(51, +∞) | |

| 收入/(元·月) | -5:(0, 3 000];-3:(3 000, 4 000];-1:(4 000, 5 000];1:(5 000, 6 000];3:(6 000, 7 000];5:(7 000, +∞) | ||

| 旅客出行特征 | 费用来源 | -1:公费;1:自费 | |

| 出行方式特征 | 票价/元 | 旅客实际出行的费用 | |

| 出行时间/min | 旅客实际出行的时间 | ||

| 发车间隔/min | -3:(0, 15];-1:(15, 30];0:(30, 60];1:(60, 120];3:(120, +∞) | ||

| 其他特征 | 费用时间比 | 出行费用(票价)与出行时间的比值 |

根据以上旅客出行特征以及效用函数的线性和对数形式,确定了4种特性变量选取方案,最终通过模型检验确定一种最优的分担率预测模型。

(1) 选取年龄、收入、票价、费用来源、出行时间、发车间隔作为线性形式效用函数的特性变量,随即项与固定项的变量取值结果如表 4所示。

| 特性变量 | 随机项 | 固定项 | |||||||||

| 高速铁路 | 普速铁路 | 公路客运 | 航空客运 | 年龄 | 收入 | 费用来源 | 票价 | 出行时间 | 发车间隔 | ||

| 估计值 | 0.576 6 | -0.203 1 | -0.373 5 | -0.810 7 | -0.195 8 | 0.279 6 | -2.177 4 | -0.001 3 | -0.103 3 | -0.330 9 | |

| t检验值 | 0.586 8 | 0.351 6 | -0.518 5 | -0.921 1 | -2.201 3 | 3.605 4 | -2.429 4 | 3.620 5 | 2.814 0 | -2.215 9 | |

| 极大似然函数估计值 | -524.382 7 | ρ2 | 0.234 2 | ||||||||

各变量的估计值均与理论情况相符合;固定项的t检验值绝对值均大于1.96,可以认为各检验指标均满足精度要求;另外模型的整体优越程度指标McFadden决定系数ρ2的值为0.234 2,介于0.2与0.4之间,表明模型的精度可以接受。因此,可以选用上述变量作为线性形式效用函数的特性变量。

(2) 选取年龄、收入、票价、费用来源、出行时间、发车间隔作为对数形式效用函数的特性变量,随即项与固定项的变量取值结果如表 5所示。

| 特性变量 | 随机项 | 固定项 | |||||||||

| 高速铁路 | 普速铁路 | 公路客运 | 航空客运 | 年龄 | 收入 | 费用来源 | 票价 | 出行时间 | 发车间隔 | ||

| 估计值 | 0.276 3 | -0.032 9 | -0.243 4 | -0.585 3 | -0.197 9 | 0.280 5 | -2.180 8 | 0.132 7 | -0.383 6 | -0.360 3 | |

| t检验值 | -0.470 8 | -0.262 0 | 0.502 8 | 0.696 2 | 2.381 2 | 2.974 0 | -2.509 2 | 3.430 9 | -2.219 0 | 2.082 5 | |

| 极大似然函数估计值 | -532.831 4 | ρ2 | 0.184 9 | ||||||||

特性变量的参数估计值中,票价的参数估计值大于0,表示票价与出行方式的效用值呈正相关关系,这与理论情况相违背,因此,不可选用上述变量作为对数形式效用函数的特性变量。

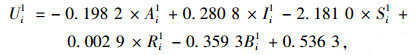

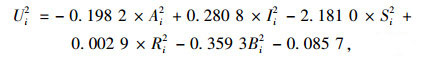

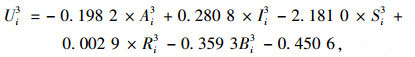

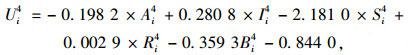

(3) 选取年龄、收入、费用来源、费用时间比、发车间隔作为线性形式效用函数的特性变量,随即项与固定项的变量取值结果如表 6所示。

| 特性变量 | 随机项 | 固定项 | ||||||||

| 高速铁路 | 普速铁路 | 公路客运 | 航空客运 | 年龄 | 收入 | 费用来源 | 费用时间比 | 发车间隔 | ||

| 估计值 | 0.536 3 | -0.085 7 | -0.450 6 | -0.844 0 | -0.198 2 | 0.280 8 | -2.181 0 | 0.002 9 | -0.359 3 | |

| t检验值 | 0.642 9 | 0.273 6 | -0.496 4 | -0.859 7 | -2.724 1 | 2.674 7 | -2.654 4 | 4.260 1 | -3.064 0 | |

| 极大似然函数估计值 | -510.603 9 | ρ2 | 0.284 7 | |||||||

各变量的估计值均与理论情况相符合;固定项t的检验值绝对值均大于1.96,可以认为各检验指标均满足精度要求;另外模型的McFadden决定系数ρ2的值为0.284 7,介于0.2与0.4之间,表明模型的精度可以接受。因此,可以选用上述变量作为线性形式效用函数的特性变量。

(4) 选取年龄、收入、费用来源、费用时间比、发车间隔作为对数形式效用函数的特性变量,随即项与固定项的变量取值结果如表 7所示。

| 特性变量 | 随机项 | 固定项 | |||||||||

| 高速铁路 | 普速铁路 | 公路客运 | 航空客运 | 年龄 | 收入 | 费用来源 | 费用时间比 | 发车间隔 | |||

| 估计值 | 0.249 1 | 0.078 6 | -0.327 6 | -0.506 3 | -0.198 5 | 0.281 2 | -2.180 9 | 0.282 0 | -0.399 7 | ||

| t检验值 | -0.562 1 | -0.343 9 | 0.417 2 | 0.672 8 | 2.531 9 | 2.335 1 | -2.402 6 | 3.433 7 | -1.803 8 | ||

| 极大似然函数估计值 | -492.152 8 | ρ2 | 0.267 2 | ||||||||

各变量的估计值均与理论情况相符合;固定项的t检验值中,发车间隔的t检验值绝对值小于1.96,认为该检验指标不满足精度要求。因此,不可选用上述变量作为对数形式效用函数的特性变量。

综上所述,各特性变量选取方案的对比如表 8所示。

| 方案 | 特性变量选取 | 效用函数形式 | 是否可行 | 极大似然函数估计值 |

| 1 | 年龄、收入、票价、费用来源、出行时间、发车间隔 | 线性 | 是 | -524.382 7 |

| 2 | 年龄、收入、票价、费用来源、出行时间、发车间隔 | 对数 | 否 | -532.831 4 |

| 3 | 年龄、收入、费用来源、费用时间比、发车间隔 | 线性 | 是 | -510.603 9 |

| 4 | 年龄、收入、费用来源、费用时间比、发车间隔 | 对数 | 否 | -492.152 8 |

可以看出,在可行的方案1和方案3中,方案1的极大似然函数估计值为-524.382 7,其值小于方案3的极大似然函数估计值-510.603 9,因此方案3较方案1更优。

本模型选取年龄、收入、费用来源、费用时间比、发车间隔作为线性形式效用函数的特性变量,因此,模型中效用函数表示为如下形式:

|

(11) |

|

(12) |

|

(13) |

|

(14) |

式中,Ui1, Ui2, Ui3, Ui4分别为高速铁路、普速铁路、公路客运和航空客运的效用函数;Ai, Ii, Si, Ri, Bi分别为旅客选择一种出行方式的旅客年龄、收入、费用来源、费用时间比以及发车间隔变量的标定值。

3.2 模型结果的计算及分析运用上述模型,以昌吉赣客运通道为例,对4种客运方式的客流分担率进行预测,首先应明确各特性变量的取值。

对通过问卷调查得到的旅客年龄、收入和费用来源数据计算加权平均值,得到昌-赣区间的旅客年龄指标中,4种出行方式取值分别为-0.34,-0.78,-0.57和-1.00;旅客收入指标中,4种出行方式取值分别为0.72,0.29,0.20和3.00;费用来源指标中,4种出行方式取值分别为0.54,0.76,0.91和0.33。

费用时间比指标由运输方式费用和出行时间的比值表示,其中高铁、普铁和公路班线客运的运价率分别取0.45元/km,0.16元/km和0.30元/km,南昌至赣州航空班线平均票价为200元;高铁的运行速度可达250 km/h,市内交通耗时为0.70 h,普铁平均运行速度为120 km/h,市内交通耗时为0.50 h,高速公路上客运班线的平均运行速度为80 km/h,市内交通耗时0.50 h,南昌至赣州航空班线的运行时间为1.00 h,市内交通耗时为1.00 h。

发车间隔指标可通过互联网数据统计得到,公路班线客运的平均发车间隔取值如下:地级市之间为1.00 h,地级市到县城为2.25 h,县城之间为3.00 h;高铁的平均发车间隔参考沪昆高铁江西段情况取值如下:地级市之间为0.25 h,地级市到县城为0.83 h,县城之间为2.25 h;普速铁路的平均发车间隔取值如下:地级市之间为0.50 h,地级市到县城为2.50 h,县城之间为4.00 h;另外航空客运班线的平均发班间隔取12.00 h。

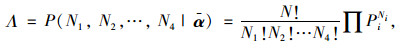

下面以昌吉赣通道中南昌至吉安、吉安至赣州和南昌至赣州区间为例,对4种运输方式的客流分担率进行计算,结果如表 9和图 2所示。

| 区间 | 高速铁路 | 普速铁路 | 公路班线 | 航空客运 | |

| 南昌—吉安 | 效用值 | -0.275 2 | -1.651 7 | -2.541 2 | — |

| 分担率 | 0.737 4 | 0.186 1 | 0.076 5 | — | |

| 吉安—赣州 | 效用值 | -0.277 9 | -1.652 0 | -2.541 8 | — |

| 分担率 | 0.736 9 | 0.186 5 | 0.076 6 | — | |

| 南昌—赣州 | 效用值 | -0.224 1 | -1.646 4 | -2.531 3 | -4.447 2 |

| 分担率 | 0.737 8 | 0.177 9 | 0.073 4 | 0.010 8 | |

|

| 图 2 高铁开通后客运通道内各出行方式分担率 Fig. 2 Share rate of each travel mode after opening of high-speed railway |

| |

据此计算结果,在昌吉赣高铁建成之后,该客运通道间将会有大量的旅客采用高速铁路作为主要运输方式,其中南昌至吉安、吉安至赣州和南昌至赣州区间内高速铁路分担率分别为73.74%,73.69%和73.78%,而公路班线客运的分担率分别为7.65%,7.66%和7.34%。

3.3 公路客运运营改进策略本研究主要根据固定项特性变量的参数估计结果和分担率的计算结果,分析变量参数的变化对分担率可能造成的影响,并结合不同客运方式的服务范围和自身运营特点,提出不同客运方式尤其是公路班线客运的运营改进策略。

(1) 固定项特性变量的取值中,公路客运的运行时间、发车间隔的均值明显高于高速铁路和普速铁路,仅票价指标略低于其他客运方式,表明高速铁路在快速性、方便性等方面均具有较强的竞争力和优势,且公路班线客运在票价方面也没有十分明显的比较优势。

(2) 费用时间比的变量参数α2=0.002 9,表明旅客更加青睐旅途时间更短的客运方式。狭义上的旅客总出行时间又包括市内交通耗时及选择的客运方式运行时间。因此,若要提高旅客选择某种客运方式的概率,就需要在缩短客运方式运行时间的基础上,不断提高旅客在市内交通的换乘效率,这也就需要不断完善客运场站与市内常规公交、轨道交通、出租车等交通方式之间的接驳设施。同时,公路客运企业需完善票价制度,合理调整票价结构,建议采用浮动票价体系,特别是针对学生、老年人等低收入群体制定差异化票价,并通过推行月票、年票等优惠票卡,以提高自身吸引力和竞争力。

(3) 发车间隔的变量参数α4=-0.359 3,表明一种客运方式的发车间隔越小,旅客越有可能选择这种客运方式出行,且发车间隔每减少1 h,旅客选择该客运方式的概率将会增加35.93%。因此,公路客运企业需根据高铁的到站时刻表,动态调整公路班线客运的发班时刻和发班班次,减少旅客换乘等待时间以提高公路班线客运的方便性。

(4) 考虑到各种客运方式的合作与竞争关系,高铁和普铁应继续发挥运输速度快、运力大的优势,在通道内的客运体系中发挥运输骨干的作用;而公路班线客运受自身运输速度慢、运力小等特点的影响,要适当放弃通道内与高铁竞争处于劣势的班线,而应将运力资源调配至高铁尚未覆盖的区域,诸如通道外围县城、乡镇及旅游景区,适时加开这些区域与新建高铁站之间的线路,并推动公路班线客运与其他交通方式间的接驳换乘,发挥公路班线客运机动灵活的特点和优势。

4 结论本研究基于旅客SP/RP调查数据分析昌吉赣通道内的旅客出行行为和出行特征,采用多项Logit模型作为基础模型,对比分析了在不同特性变量的选取方案和不同效用函数的选取形式下运用模型和模型拟合昌吉赣通道旅客出行特征调查数据的能力,最终通过模型检验确定一种最优的分担率预测模型,该模型能够充分地解释和拟合调查样本数据。

根据模型计算结果,高速铁路极大地缓解了昌吉赣通道中既有普速铁路和公路客运班线的客运压力,但也势必会对公路客运企业带来较大冲击,因此相关公路客运企业在制定经营策略时应着重考虑在保持公路客运班线经济性优势的基础上如何提高其快速性和舒适性等服务特性,建议在完善票价结构、合理安排班次以及调整线网布局等方面予以考虑。

| [1] |

PARK Y, HA H K. Analysis of the Impact of High-speed Railroad Transport Demand[J]. Transportation Research Part E:Logistics and Transportation Review, 2006, 42(2): 95-104. |

| [2] |

焦朋朋, 陆化普. 基于意向调查数据的非集计模型研究[J]. 公路交通科技, 2005, 22(6): 114-116. JIAO Peng-peng, LU Hua-pu. Study on Disaggregate Model Based on Stated Preference Data[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005, 22(6): 114-116. |

| [3] |

刘志明, 邓卫, 郭唐仪. 基于RP/SP调查的非集计模型在交通方式分担率预测的应用[J]. 交通运输工程与信息学报, 2008, 6(3): 59-64. LIU Zhi-ming, DENG Wei, GUO Tang-yi. Application of Disaggregate Model Based on RP/SP Survey to Transportation Planning[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2008, 6(3): 59-64. |

| [4] |

张戎, 吴晓磊, 张天然. 基于RP/SP融合数据的沪杭客运通道公铁客流分担率研究[J]. 铁道学报, 2008, 30(3): 7-13. ZHANG Rong, WU Xiao-lei, ZHANG Tian-ran. The Railway and Highway Mode Split Analysis in Huhang Corridor Based on RP/SP Combined Data[J]. Journal of the China Railway Society, 2008, 30(3): 7-13. |

| [5] |

李晓伟, 王炜. 高铁竞争下高速公路客运选择行为与发展策略[J]. 铁道科学与工程学报, 2018, 15(3): 574-580. LI Xiao-wei, WANG Wei. Choice Behavior of Highway Passenger Transport and Its Improvement Strategy under the Competition of High-speed Rail[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2018, 15(3): 574-580. |

| [6] |

曾曦, 王慈光. Logit模型的改进及其在客流分担率预测中的应用:以成渝城际铁路为例[J]. 长沙交通学院学报, 2007, 23(4): 50-53. ZENG Xi, WANG Ci-guang. Improvement of Logit Model and Its Application in Forecasting the Distribution Ratios of Passenger Flows on Cheng-Yu Intercity Railroad[J]. Journal of Changsha Jiaotong University, 2007, 23(4): 50-53. |

| [7] |

朱鸿国, 赵文静, 马壮林, 等. 广深运输通道内公共客流分担率预测模型研究[J]. 公路交通科技, 2017, 34(4): 146-153. ZHU Hong-guo, ZHAO Wen-jing, MA Zhuang-lin, et al. Study on Prediction Model of Share Rate of Passenger Flow in Guangzhou-Shenzhen Transport Corridor[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(4): 146-153. |

| [8] |

朱顺应, 邓爽, 王红, 等. 具有模糊特性变量的出行方式预测Logit模型[J]. 交通运输工程学报, 2013, 13(3): 71-78. ZHU Shun-ying, DENG Shuang, WANG Hong, et al. Predictive Logit Model of Trip Mode with Fuzzy Attribute Variables[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2013, 13(3): 71-78. |

| [9] |

徐亚.基于旅客出行行为分析的道路客运班线优化研究[D].武汉: 武汉理工大学, 2012. XU Ya. Research on Optimization of Road Passenger Transport Route Based on Passenger Travel Behavior Analysis[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10497-1012442297.htm |

| [10] |

王爽, 赵鹏. 基于Logit模型的客运专线旅客选择行为分析[J]. 铁道学报, 2009, 31(3): 6-10. WANG Shuang, ZHAO Peng. Analysis of Passengers' Choice Behavior for Dedicated Passenger Railway Lines Based on Logit Model[J]. Journal of the China Railway Society, 2009, 31(3): 6-10. |

| [11] |

陈喜春, 张浩玮. 基于出行目的的铁路旅客时间价值研究[J]. 计算机仿真, 2013, 30(12): 149-153. CHEN Xi-chun, ZHANG Hao-wei. Time Value of Railway Passengers Based on Travel Purpose[J]. Computer Simulation, 2013, 30(12): 149-153. |

| [12] |

栾琨, 隽志才, 宗芳. 通勤者出行方式与出行链选择行为研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(6): 107-111. LUAN Kun, JUAN Zhi-cai, ZONG Fang. Research on Commuter's Choice Behavior between Travel Mode and Trip Chain[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(6): 107-111. |

| [13] |

HENSHER D A. A Practical Approach to Identifying the Market Potential for High Speed Rail:A Case Study in the Sydney-Canberra Corridor[J]. Transportation Research A:Policy and Practice, 1997, 31(6): 431-446. |

| [14] |

黄承锋.运输通道合理运行及经济聚集作用研究[D].重庆: 重庆大学, 2001. HUANG Cheng-feng. Study on Rational Operation and Aggregation-function of Transport Corridor[D]. Chongqing: Chongqing University, 2001. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10611-2001014171.htm |

| [15] |

何南, 李季涛. 考虑运输方式间影响关系的公路客运交通需求预测[J]. 公路交通科技, 2017, 34(7): 153-158. HE Nan, LI Ji-tao. Highway Passenger Transport Demand Forecasting Considering Relationship among Transport Modes[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(7): 153-158. |

| [16] |

张迦南.综合运输通道客运供给结构规划理论[D].北京: 北京交通大学, 2012. ZHANG Jia-nan. Theory of Comprehensive Passenger Transport Corridor Supplying Structure Planning[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10004-1012357175.htm |

| [17] |

叶玉玲, 王艺诗. 沪杭运输通道内旅客出行方式选择行为研究[J]. 铁道学报, 2010, 32(4): 13-17. YE Yu-ling, WANG Yi-shi. Research on Travel Mode Choice Behavior in Shanghai-Hangzhou Transport Corridor[J]. Journal of the China Railway Society, 2010, 32(4): 13-17. |

| [18] |

冯妍, 李得伟. 基于Logit模型的城际运输通道客运量分担率计算研究[J]. 铁道运输与经济, 2016, 38(4): 47-51. FENG Yan, LI De-wei. Research on Passenger Traffic Volume Sharing Rate of Inter-city Transport Corridor Based on Logit Model[J]. Railway Transport and Economy, 2016, 38(4): 47-51. |

| [19] |

孙朝苑. 客运专线对沿线城市铁路客运量分流问题的研究[J]. 铁道经济研究, 2004(3): 44-46. SUN Chao-yuan. Researches on Diverting the Railway Passenger Traffic Volume from Passenger Transport Specific Line to the Cities Along the Lines[J]. Railway Economics Research, 2004(3): 44-46. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37