扩展功能

文章信息

- 张卫华, 刘冉冉, 颜鹏, 黄志鹏

- ZHANG Wei-hua, LIU Ran-ran, YAN Peng, HUANG Zhi-peng

- 考虑舒适度因素的出行价值模型

- A Travel Value Model Considering Comfort Factors

- 公路交通科技, 2020, 37(5): 116-122

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(5): 116-122

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.05.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-03-20

随着我国城市化水平的高速增长,人们生活水平不断提高,对衣、食、住、行也产生新要求。在交通方面,出行者除了考虑出行的时间和费用,对舒适度的要求也越来越高。更加符合当代出行者价值评判标准的出行价值模型,能更好地分析出行者的出行行为,以便对交通规划和管理提供理论支撑。

一般的出行价值分析方法主要考虑行程时间价值,在行程时间价值方面,目前国内外有较多研究。1965年Becker首次提出在出行行为分析中研究时间价值的思想,并提出基于微观经济学的时间配置理论[1]。20世纪70年代后,非集计模型和效用最大化理论成为计算时间价值的主要方法,90年代后又逐步拓展到对时间价值影响因素和政策评价等方面的研究。Bank应用二项Probit模型,计算出行时间价值分布[2]。我国学者对出行时间价值的研究始于20世纪80年代中期,较多采用生产法、收入法等传统计算方法。时间价值即指由于时间的推移而产生效益增值量和由于时间的非生产性消耗造成的效益损失量的货币表现[3]。通常认为:个人所节约的时间价值的大小,与他为了节约时间而愿意支付的费用相等[4]。

影响出行价值的因素很多,如时间、费用、安全、舒适、便捷等,以往关于出行价值的研究多主要考虑时间和费用两个因素[5-6],随着出行者对出行质量的要求不断提高,出行的舒适程度、行程时间可靠性等对出行行为的影响越发明显。在出行舒适度研究方面,主要是在研究出行方式选择时,将舒适度作为影响因素进行定性考虑[7-8]。由于舒适度是一种主观感受,难以直接测量,因此针对舒适度的量化研究较少[9-11]。在定量研究主观感受方面,韩艳等使用意愿调查法研究了景区游客拥挤感知,构建了基于排序logit的拥挤感知度模型,对研究出行舒适度价值有一定参考意义[12-13]。

本研究在研究出行价值模型中,在时间、费用两个因素的基础上,增加对舒适度的考量,构造考虑舒适度的出行价值模型,采用排序选择模型来分析出行舒适度,进而构造考虑行程时间、出行费用和舒适度的出行价值模型,从定量分析的角度讨论舒适度对出行行为的影响,对交通管理与交通规划有一定的参考意义[14]。

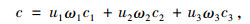

1 出行价值模型在分析出行者的一次出行行为时,通常考虑的价值因素包括行程时间和出行费用[15]。在进行出行价值模型的构建过程中,采用与时间价值等同的货币价值来表示总体费用,如王涛基于工资法提出了一种出行时间价值的计算模型[16]。这类方法与经济领域中广义成本的构建类似,其共性是把时间价值与出行费用相互转换,形成一种同单位量级的价值,从而进行统一计算。因此借鉴广义成本的概念,考虑行程时间价值、出行费用价值和舒适度价值3种因素,出行者一次出行的总价值c可表示为:

|

(1) |

式中,c1为行程时间价值;c2为出行费用价值;c3为舒适度价值;u1,u2,u3分别为行程时间、出行费用、舒适度3种因素的价值系数,且满足u1+u2+u3=1;ω1,ω2,ω3分别为每种因素对应的约束参数,用于单位变换。考虑到人们出行习惯,把出行时间价值换算为以min为尺度的量,这里取行程时间价值约束参数ω1=1/60(s-1);出行费用价值约束参数ω2=1;舒适度价值约束参数ω3=1。

行程时间价值采用预期行程时间vt0与实际行程时间t差值表示,即c1=t0-t;出行费用价值采用预期出行费用m0与实际出行费用m差值表示,即c2=m0-m;舒适度价值采用实际舒适度f与预期舒适度f0差值表示,即c3=f-f0。

出行者对于行程时间、出行费用和舒适度3种价值大小在很大程度上是一种主观的判断,因此采用主观赋权评估法,使用最常用的层次分析法(AHP)来确定3种出行感知价值的价值系数。AHP方法主要是通过专家打分的方法将各要素之间相互比较,根据两两之间的重要程度赋予分值(1~9分),重要的一方获得相应的分数,另一方获得相应分数的倒数。

根据表 1对3种价值的单位价值进行判断,从而构造判断矩阵,且当判断矩阵满足一致性检验指标时,可以得出每种因素的价值系数。

| 含义 | 量化值 |

| 两者相比,前者与后者同样重要 | 1 |

| 两者相比,前者比后者稍微重要 | 3 |

| 两者相比,前者比后者明显重要 | 5 |

| 两者相比,前者比后者强烈重要 | 7 |

| 两者相比,前者比后者极端重要 | 9 |

| 两相邻判断的中间值 | 2, 4, 6, 8 |

2 基于排序选择模型的舒适度价值分析 2.1 舒适度价值模型构建

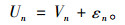

本研究参考已有研究,采用如下出行舒适度定义:由于舒适性、方便性、安全性、自由性以及体力消耗等因素的综合作用而使出行者在出行过程中感知到的舒适程度[17]。舒适度与行程时间和出行费用价值不同,出行舒适度难以直接测量,实际上是出行者对出行状态的感受,可以当作一种出行服务的服务水平,因此可以通过意愿调查法调查出行者对不同出行方式、不同行程时间的舒适度认知。当离散选择模型的主体的选择是具有排序特征的时候,用序列1,2,3…来表示,这种选择变量作为被解释变量的模型被称为排序选择模型。实际观察到样本n(n=1,2,…,N)所选择的选项(即被解释变量Yn)是离散数据,在随机效用理论中,通常将其效用Un分为随机变化部分(概率项)εn和非随机变化部分(固定项)Vn,并假设它们呈线性关系。

|

(2) |

通过舒适度分级,使舒适度具有排序特征,可以采用排序选择模型对舒适度进行建模。分析出行者对出行舒适度的感知过程,可以发现出行方式的选择结果并不是影响舒适度感知的唯一外因,如:出行者选择步行作为出行方式,然而步行时间的长短会影响其对出行舒适度的感知,步行时间过长,会严重降低出行者的出行体验。

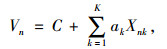

因此,选择性别、年龄、出行方式和行程时间4个因素作为舒适度选择的影响变量,则效用函数的固定项为:

|

(3) |

式中,Xnk(k=1,2,3,…,K)分别为性别、年龄、出行方式、行程时间等多种影响变量;ak(k=1,2,3,…,K)为各个影响变量的系数,属于待估参数。

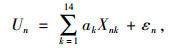

根据排序选择模型基本理论,当研究对象面临的多个选择结果(即被解释变量Yn)之间存在着一定的排序特征,研究对象会优先选择其中某一个,若用概率表示,即选择该结果的概率最大。以舒适程度作为被解释变量,将舒适度分为J个等级,当Yn=1时,表示出行者在该情况下出行感受到的舒适度最低;当Yn=J时,表示出行者面临该种状况出行其感受到的舒适度最高。众所周知,出行方式和行程时间会影响出行者对舒适度的感受程度,并且通常认为个体属性对主观感受有一定的影响,因此在考虑出行方式和行程时间的基础上,为简化分析,只加入个体属性中的性别、年龄两个影响较大的因素,将上述4个因素作为舒适度选择的影响变量,按照常用的舒适度分级方法,将舒适度定义为1-9个等级,1表示最不舒适,9表示最舒适,选取合肥市某小区及该小区附近居民为调查对象,共回收有效问卷197份。则解释变量Yn可表示为:

|

(4) |

将性别、年龄、出行方式和行程时间4种影响因素按照相应等级划分,分析小汽车、公交车、自行车和步行4种出行方式的舒适度特征,可以设置模型影响变量如表 2所示。

| 影响因素 | 变量名称 | 变量描述 | 变量赋值 |

| 性别 | Xn1 | 男性 | 是为1,否为0 |

| Xn2 | 女性 | 是为1,否为0 | |

| 年龄 | Xn3 | 18~25岁 | 是为1,否为0 |

| Xn4 | 26~40岁 | 是为1,否为0 | |

| Xn5 | 41~55岁 | 是为1,否为0 | |

| Xn6 | 55岁以上 | 是为1,否为0 | |

| 出行方式 | Xn7 | 小汽车 | 是为1,否为0 |

| Xn8 | 公交车 | 是为1,否为0 | |

| Xn9 | 自行车 | 是为1,否为0 | |

| Xn10 | 步行 | 是为1,否为0 | |

| 行程时间 | Xn11 | 0~15 min | 是为1,否为0 |

| Xn12 | 16~30 min | 是为1,否为0 | |

| Xn13 | 31~45 min | 是为1,否为0 | |

| Xn14 | 45 min以上 | 是为1,否为0 |

根据表 2潜变量(效用函数)表达式为:

|

(5) |

式中, Xnk(k=1,2,…,14)为样本n的第k个影响变量;ak(k=1,2,…,14)为样本n的第k个影响变量系数。

2.2 模型标定对排序选择模型进行参数标定时需要针对每种变量设置对照组,对照变量的系数为0,以各类变量最后一个作为对照组,则a2=a6=a10=a14=0。对数据进行排序Logistic回归(Ordered Logistic Regression),得到参数初步标定结果如表 3所示。

| 影响因素 | 变量描述 | 变量名称 | 估计系数 | z-统计量 | 相伴概率P |

| 性别 | 男性 | Xn1 | -0.195 | -1.395 | 0.163 2 |

| 女性 | Xn2 | 0.000 | — | — | |

| 年龄 | 18~25岁 | Xn3 | 0.100 | 0.430 | 0.667 0 |

| 26~40岁 | Xn4 | 0.093 | 0.422 | 0.672 7 | |

| 41~55岁 | Xn5 | 0.077 | 0.319 | 0.750 1 | |

| 55岁以上 | Xn6 | 0.000 | — | — | |

| 出行方式 | 小汽车 | Xn7 | 4.903 | 20.28 | 0.000 0 |

| 公交车 | Xn8 | 1.992 | 10.31 | 0.000 0 | |

| 自行车 | Xn9 | 0.371 | 2.091 | 0.036 5 | |

| 步行 | Xn10 | 0.000 | — | — | |

| 行程时间 | 0~15 min | Xn11 | 2.606 | 13.03 | 0.000 0 |

| 16~30 min | Xn12 | 1.756 | 9.293 | 0.000 0 | |

| 31~45 min | Xn13 | 1.289 | 7.071 | 0.000 0 | |

| 46 min以上 | Xn14 | 0.000 | — | — | |

| 阈值(分割点) | b1 | -0.121 6 | b5 | 3.353 1 | |

| b2 | 0.883 1 | b6 | 4.135 5 | ||

| b3 | 1.727 4 | b7 | 5.377 8 | ||

| b4 | 2.604 9 | b8 | 7.023 2 | ||

由表 3可知,性别、年龄因素的P值较高,为不显著因素,因此排除性别、年龄因素重新进行排序Logistic回归,得到参数标定结果如表 4所示。

| 影响因素 | 变量描述 | 变量名称 | 估计系数 | z-统计量 | 相伴概率P |

| 出行方式 | 小汽车 | Xn7 | 4.899 | 20.29 | 0.000 0 |

| 公交车 | Xn8 | 1.993 | 10.32 | 0.000 0 | |

| 自行车 | Xn9 | 0.372 | 2.092 | 0.036 4 | |

| 步行 | Xn10 | 0.000 | — | — | |

| 行程时间 | 0~15 min | Xn11 | 2.600 | 13.01 | 0.000 0 |

| 16~30 min | Xn12 | 1.752 | 9.272 | 0.000 0 | |

| 31~45 min | Xn13 | 1.287 | 7.054 | 0.000 0 | |

| 46 min以上 | Xn14 | 0.000 | — | — | |

| 阈值(分割点) | b1 | -0.077 8 | b5 | 3.387 1 | |

| b2 | 0.924 5 | b6 | 4.169 2 | ||

| b3 | 1.766 0 | b7 | 5.413 5 | ||

| b4 | 2.640 7 | b8 | 7.057 3 | ||

| McFadden R2=0.298 0 LR统计量=625.62 | |||||

由表 4可以看出,拟合优度McFadden R2为0.298 0,似然比统计量为625.62,说明模型精确度较高[18]。出行方式和行程时间类型变量的相伴概率均小于0.05,说明此类变量对舒适度选择结果具有显著影响。

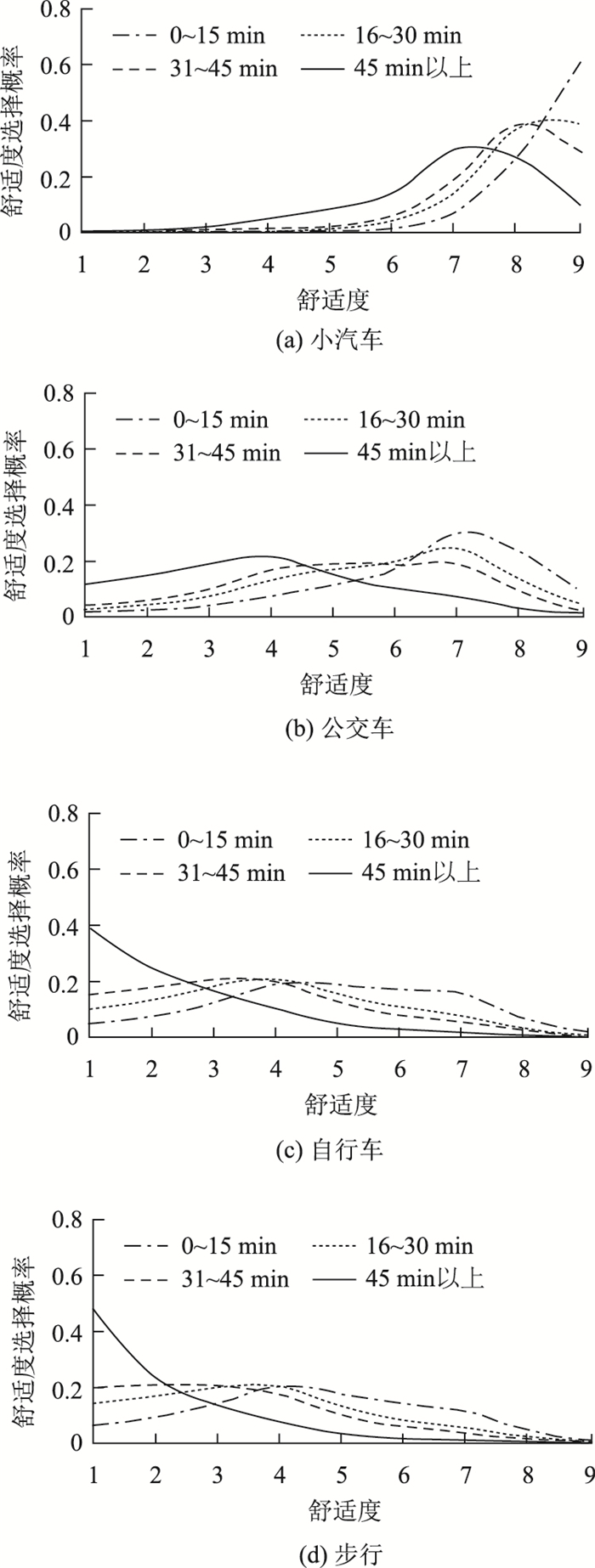

根据模型参数标定结果,可以计算出不同交通方式、不同行程时间对应的舒适度选择概率分布如图 1所示。

|

| 图 1 舒适度选择概率分布 Fig. 1 Probability distribution of comfort selection |

| |

图 1(a)为选择小汽车出行的舒适度分布,当行程时间为0~15 min时,小汽车出行的舒适度最高值为9,选择比例约为0.6,行程时间为16~30 min时,舒适度9的选择概率有所下降,其余舒适度选择比例有所提高,这表示相较行程时间为0~15 min,行程时间为16~30 min的平均舒适度等级有所下降。

分析图 1(b)~(d)可知,公交车、自行车和步行具有类似的变化趋势。这种变化趋势说明,出行者的出行舒适度随行程时间的增加有所降低,从舒适度的角度而言,出行者更倾向于短时间出行,因为这种出行所感受到的舒适度更高。

每种交通方式的4种行程时间区间对应的舒适度期望值如表 5所示,可以看出,出行者的出行舒适度随行程时间的增加有所降低,从出行舒适度的角度而言,出行者更倾向于短时间的出行,因为这种出行感受到的舒适度价值更高。

| 时间区间/min | 0~15 | 16~30 | 31~45 | >45 |

| 小汽车 | 8.43 | 8.03 | 7.76 | 6.81 |

| 公交车 | 6.54 | 5.73 | 5.25 | 3.87 |

| 自行车 | 4.92 | 4.01 | 3.53 | 2.34 |

| 步行 | 4.52 | 3.62 | 3.16 | 2.07 |

采用相应交通方式对应行程时间下的舒适度期望值表示舒适度,出行者舒适度价值c3如式(6)所示,代入式(1)即可得到对应的出行价值模型。

|

(6) |

式中,cf, i, j为出行者选择第i(i=1,2,3,4)种出行方式,第j(j=1,2,3,4)个行程时间对应的舒适度价值;Y为舒适度等级,取值为1,2,…,9;PY为舒适度等级为Y时的概率,由舒适度概率分布得到;f0为出行者预期的舒适度。

3 实例分析利用AHP层次分析法,根据表 1对行程时间、出行费用和舒适度3种因素的单位价值进行判断,构造的判断矩阵如表 6所示。

| 行程时间 | 出行费用 | 舒适度 | 权重 | |

| 行程时间 | 1 | 2 | 3 | 0.527 8 |

| 出行费用 | 1/2 | 1 | 3 | 0.332 5 |

| 舒适度 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0.139 7 |

根据计算,表 6所给出的判断矩阵一致性检验指标C.R.=0.046 2 < 0.1,满足一致性要求,则u1=0.527 8,u2=0.332 5,u3=0.139 7。

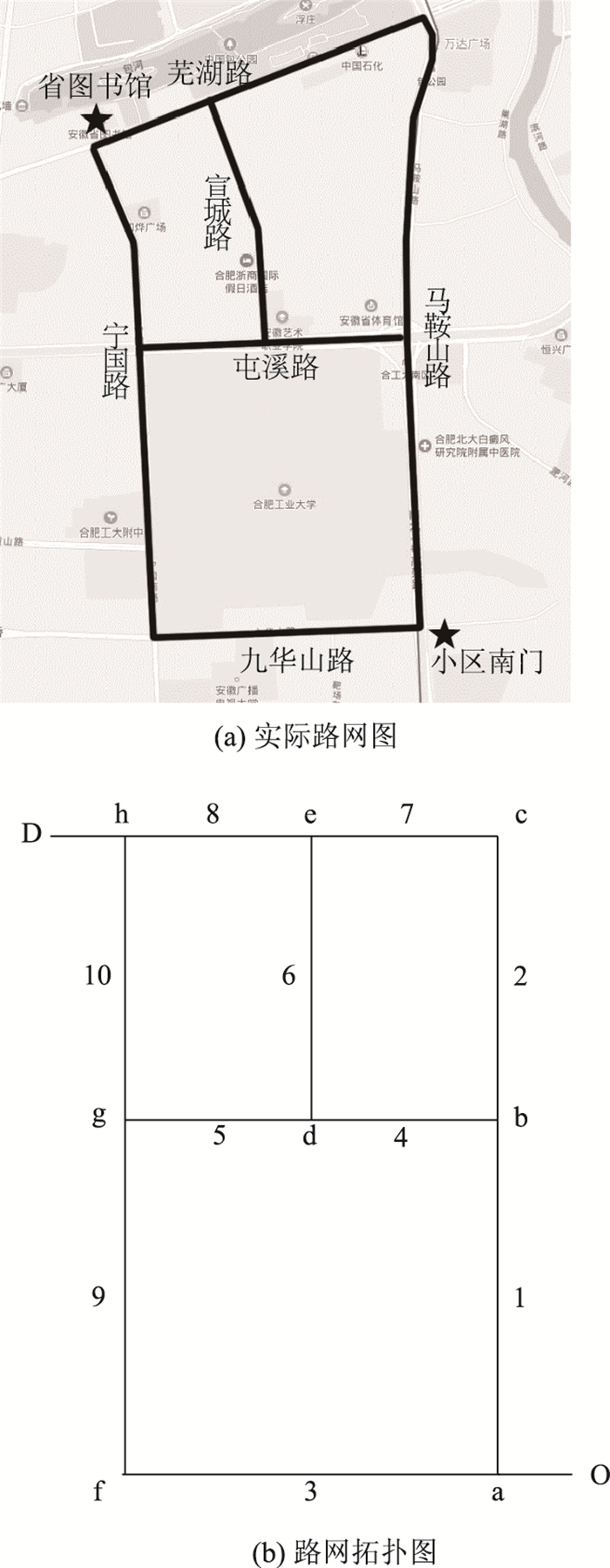

选取合肥市某小区及附近居民为出行主体,出行起点为小区南门,出行终点为省图书馆。根据实际路网特征,选取马鞍山路、九华山路、宁国路、芜湖路合围范围内的路网作为研究范围,如图 2所示。

|

| 图 2 研究范围路网 Fig. 2 Network of research scope |

| |

根据实际调查,OD点对之间不同交通方式的行程时间、出行费用和舒适度如表 7所示。

| 出行方式(路径) | 平均行程时间/s | 平均出行费用/元 | 舒适度 | |

| 等车时间 | 行驶时间 | |||

| 私家车(1-4-6-8) | 0 | 480 | 6.5 | 8.4 |

| 公交车(1-2-7-8) | 240 | 640 | 2 | 6.5 |

| 自行车(1-4-6-8) | 0 | 820 | 0 | 4.9 |

| 步行(1-4-6-8) | 0 | 2 100 | 0 | 3.6 |

以公交车出行为参考,预期行程时间为880 s,预期出行费用2元,预期舒适度6.5,此时公交车出行价值为0。根据式(6)和式(1)可以计算各交通方式的出行价值,私家车出行价值为2.29,自行车出行价值为0.97,步行出行价值为-10.47,可以看出,私家车和自行车相较公交车而言出行价值更高,而步行相较公交车则更低。而不考虑舒适度的出行价值时,所计算得到的私家车出行价值为2.35,自行车出行价值为1.39,步行出行价值为-11.30。前者与后者相比,私家车的出行价值降低了0.06,下降比例为2.6%,而自行车的出行价值降低了0.42,下降比例为30.2%。由于私家车的舒适度高于自行车,考虑舒适度价值后,出行者选择自行车的出行价值相比于选择私家车的出行价值下降更多,因此,考虑舒适度的出行价值模型能够反映各交通方式在舒适度方面带来的出行价值差异。

4 结论采用意愿调查法获取不同交通方式的出行舒适度,并基于排序选择模型对出行舒适度进行标定,从而构建性和考虑行程时间、出行费用和舒适度的出行价值模型,并进行算例分析,得出以下结论:

(1) 通过构建出行者舒适度排序选择模型可知,交通方式、行程时间变量对出行者的舒适度选择具有显著影响;

(2) 出行者感受到的出行舒适度表现为与行程时间成反比,即行程时间增加则舒适度降低;

(3) 基于对考虑与不考虑舒适度的出行价值模型的对比分析,以公交车出行价值为参考,当考虑舒适度因素时,自行车出行价值的下降幅度明显高于私家车,可见考虑舒适度的出行价值模型能够更好地反映不同出行方式的价值差异。

本研究在现有出行价值模型的基础上,增加了对舒适度因素的考量,对舒适度这一主观感受的量化过程,也为其他需要考虑主观感受的研究提供了思路。但影响出行价值的因素并非只有时间、费用和舒适度三者,还可以包括安全、便捷等其他相关因素,这些因素可以纳入后续研究的范围。

| [1] |

BECKER G S. A Theory of the Allocation of Time[J]. Economic Journal, 1965, 75(299): 493-517. |

| [2] |

BANKS J H. Effect of Time-value Distributions on Transit Headway Optimizations[J]. Journal of Advanced Transportation, 1991, 25: 161-186. |

| [3] |

周伟. 旅客时间价值[J]. 交通运输工程学报, 2003, 3(3): 110-116. ZHOU Wei. Time Value of Passengers[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2003, 3(3): 110-116. |

| [4] |

王海洋, 周伟, 王元庆. 旅客行为时间价值确定方法研究[J]. 公路交通科技, 2004, 21(8): 134-137. WANG Hai-yang, ZHOU Wei, WANG Yuan-qing. Research on Methods for Value of Time Determination for Passenger Behavior[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2004, 21(8): 134-137. |

| [5] |

米均, 张杨. 基于前景理论的出行方式选择研究[J]. 交通运输工程与信息学报, 2015(3): 81-87. MI Jun, ZHANG Yang. Research of Travel Mode Choice Based on Prospect Theory[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2015(3): 81-87. |

| [6] |

韩鹏, 王吉栋, 丰海宽, 等. 基于前景理论的大学生出行方式选择[J]. 交通运输工程与信息学报, 2017, 15(3): 146-153. HAN Peng, WANG Ji-dong, FENG Hai-kuan, et al. Selection of College Student Travel Modes Based on Prospect Theory[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2017, 15(3): 146-153. |

| [7] |

王悦明, 王新锐. 客车舒适度的评定[J]. 铁道机车车辆, 2000, 19(3): 1-4. WANG Yue-ming, WANG Xin-rui. Comfort Evaluation of the Passenger Car[J]. Railway Locomotive & Car, 2000, 19(3): 1-4. |

| [8] |

靳增鑫.人均出行舒适度评定研究[D].长沙: 长沙理工大学, 2011. JIN Zeng-xin. Study on Assessment of Per Capita Travel Comfort[D]. Changsha: Changsha University of Science & Technology, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10536-1012274213.htm |

| [9] |

高坤, 涂辉招, 李浩, 等. 出行者对不同交通方式行程时间可靠度和车内拥挤度的感知差异性[J]. 中国公路学报, 2017, 30(7): 126-133. GAO Kun, TU Hui-zhao, LI Hao, et al. Travelers' Perception Differences in Travel Time Reliability and Crowding of Mode-choice in Multimodal Networks[J]. China Journal of Highway and Transport, 2017, 30(7): 126-133. |

| [10] |

丁月明, 涂辉招, 高坤, 等. 组合出行行程时间可靠性感知差异性分析[J]. 武汉理工大学学报:交通科学与工程版, 2015(3): 585-590. DING Yue-ming, TU Hui-zhao, GAO Kun, et al. Analysis of Distinct Differences in Perceived Travel Time Reliability of Combined Modes[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science & Engineering Edition, 2015(3): 585-590. |

| [11] |

李田野, 邵敏华. 考虑舒适性的公交乘客出行时间价值对比[J]. 交通科学与工程, 2011, 27(3): 82-86. LI Tian-ye, SHAO Min-hua. Comparison of Value of Public Transport Time for Passengers Considering Congestion[J]. Journal of Transportation Science and Engineering, 2011, 27(3): 82-86. |

| [12] |

韩艳, 武鑫森, 杨光. 基于排序选择模型的游客拥挤感知分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2017, 17(4): 138-144. HAN Yan, WU Xin-sen, YANG Guang. Tourists' Congestion Perception Analysis Based on Ordered Choice Model[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2017, 17(4): 138-144. |

| [13] |

武鑫森.景区主客观拥挤感知研究[D].北京: 北京工业大学2017. WU Xin-sen. Study on Subjective and Objective Crowding Perception in Scenic Spots[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10005-1018704447.htm |

| [14] |

颜鹏.基于行程时间可靠性与价值感知的出行选择行为研究[D].合肥: 合肥工业大学, 2018. YAN Peng. Travel Choice Behavior Based on Travel Time Reliability and Perception of Value[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2018. |

| [15] |

刘俐, 杜豫川, 刘新. 上海典型停车换乘选择行为研究[J]. 交通信息与安全, 2014, 32(2): 11-16. LIU Li, DU Yu-chuan, LIU Xin. Typical Choice Behavior of Park and Ride in Shanghai[J]. Journal of Transportation Information and Safety, 2014, 32(2): 11-16. |

| [16] |

王涛, 杨孝宽, 刘小明. 出行时间成本的测算方法及其影响因素分析[J]. 道路交通与安全, 2006, 6(4): 19-22. WANG Tao, YANG Xiao-kuan, LIU Xiao-ming. The Measurement Method for the Travel Time Cost and the Analysis of Its Influencing Factors[J]. Road Traffic & Safety, 2006, 6(4): 19-22. |

| [17] |

马军来, 边扬, 王炜.城市交通方式间相对出行舒适度研究[C]//第六届交通运输领域国际学术会议论文集.大连: 大连理工大学, 2006. MA Jun-lai, BIAN Yang, WANG Wei. Study on Relative Travel Comfort among Urban Traffic Modes[C]//Proceedings of International Academic Conference on Transport. Dalian: Dalian University of Technology, 2006. |

| [18] |

阳锡光.居民出行方式排序选择模型研究[D].广州: 华南理工大学, 2012. YANG Xi-guang. Research on Ordered Choice Model of Residents' Travel Modes[D].Guangzhou: South China University of Technology, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1012451676.htm |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37