扩展功能

文章信息

- 李志强, 杨涛

- LI Zhi-qiang, YANG Tao

- 浅埋黏土层大跨度隧道施工技术与塌方风险分析

- Construction Technology of Large-span Tunnel in Shallow Clay Stratum and Collapse Risk Analysis

- 公路交通科技, 2020, 37(2): 116-122

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(2): 116-122

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.02.015

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-08-01

2. 潍坊永昌路桥工程有限公司, 山东 潍坊 261057

2. Weifang Yongchang Highway and Bridge Engineering Co., Ltd., Weifang Shandong 261057, China

塌方是隧道施工过程中常见的地质灾害之一,常常给隧道工程带来人员伤亡、器械损坏以及工期延误,给隧道施工带来一定的挑战性[1-2]。隧道建设过程中塌方频繁发生,严重危及到施工人员及财产安全,因此隧道塌方风险评估是一项迫不及待的研究课题。国内外学者对隧道塌方风险进行了一系列的研究。李术才等[3]选择隧道塌方典型因素建立了隧道塌方风险等级的属性识别模型,并通过工程验证了其具有较好的适用性。袁永才等[4]基于突变理论对塌方风险因素进行归一化处理,得到不同塌方的安全数值指标,形成塌方风险突变理论模型,并进行工程应用。模糊层次分析法作为兼具量化与定性描述的评估方法在隧道塌方风险评估中进行了广泛的应用[5-6]。

对于黏土层浅埋隧道段,围岩稳定性低,开挖扰动后常难具有自稳能力,拱顶沉降变化较快,降低隧道结构安全性,对衬砌施作工艺及强度具有较高的要求。对于大跨度隧道,需综合采用双侧壁导坑法与多台阶法进行分部开挖,避免隧道开挖断面过大而围岩变形不均匀,从而导致结构整体失稳[7-10]。因此对于黏土层大断面隧道进行独立的塌方风险评估颇有意义。

本研究以典型黏土层浅埋大断面隧道为例,分析双侧壁导坑法施工工艺及衬砌施工工艺,剖析该洞口段施工技术难点,并相应给出施工技术措施。对于该洞口段施工过程,进行地质雷达探测分析,选择合适的评估因素,建立塌方风险模糊层次评估模型,评估施工塌方风险等级,本文研究成果以期对黏土层大跨度隧道建设过程中塌方风险评估带来一定的参考意义。

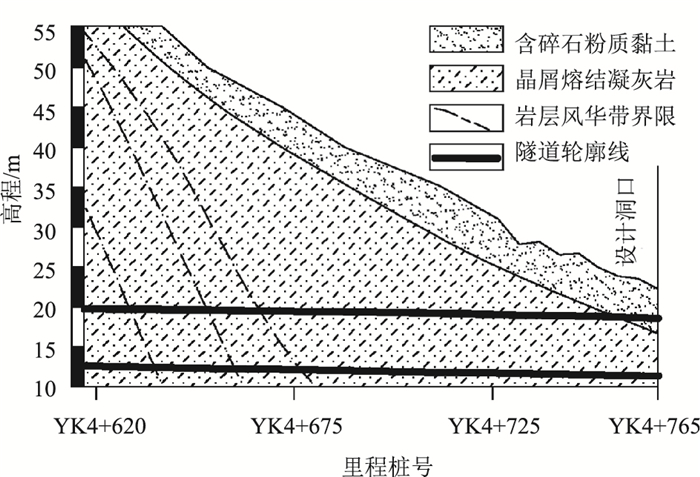

1 工程概况与施工技术 1.1 工程概况大罗山隧道是福建境内市政公路控制性工程,左线起讫桩号为ZK3+400~ZK4+760,长1 360 m,右线起讫桩号为YK3+335~YK4+765,长1 430 m,属于长隧道,隧道最大埋深达170 m。隧道采取双层上、下机非分离式结构,隧道开挖断面面积达180 m2,衬砌内轮廓线为14.52 m。右洞出口段为浅埋地段,坡度为8°~20°,岩性以第四系洪坡积含碎石粉质黏土、含黏性土碎石为主,松散可塑,天然状态尚可稳定,开挖易发生坍塌,属Ⅴ级围岩,无自稳能力。地表植被稀少,地表降雨容易下渗,隧道开挖过程中,围岩极不稳定,易发生塌方风险,隧道地质剖面图如图 1所示。

|

| 图 1 隧道右洞出口段地质剖面图 Fig. 1 Geological profile of right tunnel entrance |

| |

由于隧道设计扁平率小、开挖断面大以及隧道跨度较大,为保证隧道施工安全性,有效控制隧道开挖围岩应力、应变及沉降,保证衬砌结构的稳定性,洞口段软弱围岩设计采用双侧壁导坑法施工。

1.2 洞口段施工技术难点与工艺 1.2.1 施工技术难点根据隧道勘察技术资料与工程实际情况,洞口浅埋段不良地质情况、施工难点与施工技术措施总结如表 1所示。

| 序号 | 工程特点 | 难点描述 | 施工技术措施 |

| 1 | 上覆残坡积物(Qel+dl),主要由粉质黏土、含黏性土碎石组成,灰黄色,Kv < 0.15,[BQ] < 250,松软可塑,完整性差,属Ⅴ级围岩。 | 围岩开挖扰动性大,易产生大沉降、应力集中、局部塌方。 | 需采用超前支护措施,可选择超前小导管(注浆),沉降较大地段优先采用超前管棚或超前水平旋喷桩进行围岩加固。 |

| 2 | 洞口段埋深较浅,10~15 m,坡度8°~15°。 | 围岩自稳能力低,开挖断面过大或开挖速度过快,极易产生沉降或塌方。 | 需采用工序复杂的分部开挖方法(双侧壁导坑法),提高支护结构强度,二次衬砌及时跟进,保证工序的渐进性与时效性,加强超前地质预报探测,加密监控量测测点与监测频率。 |

| 3 | 隧道开挖断面达180 m2,衬砌内轮廓线为14.52 m,为双层上、下机非分离式结构。 | 开挖断面较大,围岩自稳能力低,易产生较大沉降或塌方。 | 需采用分部开挖方法(双侧壁导坑法),加强临时支撑,特别是锁脚锚杆,各部分支护结构需单独成环,拆除临时支撑时注意其他导洞衬砌闭合情况。 |

| 4 | 地表植被稀少,地表降雨下渗严重。 | 地表水下渗易造成黏土层软化,自稳能力进一步降低,同时渗水侵蚀隧道衬砌结构,隧道内部产生渗漏水,同时恶化施工环境。 | 进行地表注浆,做好地表水的排查、疏导工作,隧道内进行超前深孔注浆,加强排水措施,对渗水点进行观测,防止产生过大的突涌水灾害。 |

| 注:Kv为岩体完整性系数(也称“龟裂系数”);BQ为岩体的基本质量指标。 | |||

1.2.2 洞口段施工工艺

针对表 1中的施工技术难点,洞口段施工采取双侧壁导坑法以及S5JQ围岩衬砌类型,具体施工工艺如下。

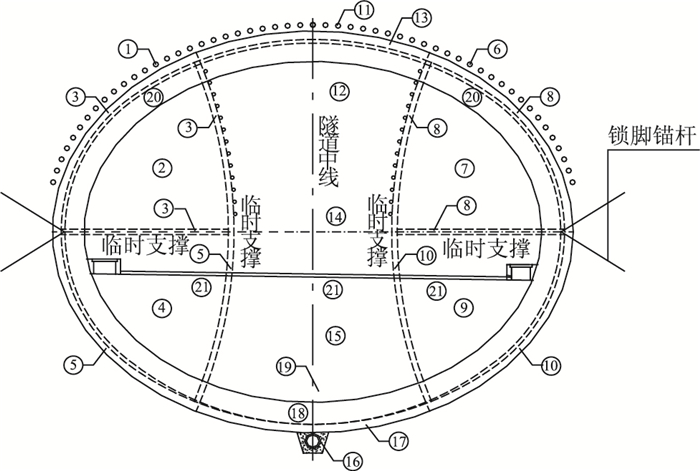

(1) 双侧壁导坑法工艺

基于洞口段埋深浅、上覆黏土层、开挖断面大等特点,易将隧道断面分成若干部分进行开挖,各部分采用临时支撑进行闭合成环,保证分部开挖的稳定和安全,双侧壁导坑法的导坑高度大于跨度,有利于承受更大的竖向荷载,避免应力集中现象。该隧道洞口段双侧壁导坑法示意图如图 2所示。

|

| 图 2 双侧壁导坑法施工工艺 Fig. 2 Construction technology of twin-side heading method |

| |

具体工艺流程为:(1)左侧上导坑超前支护施作;(2)左侧上导坑开挖;(3)左侧上导坑初期(临时)支护施作;(4)左侧下导坑开挖;(5)左侧下导坑初期(临时)支护施作;(6)右侧上导坑超前支护施作;(7)右侧上导坑开挖(比2滞后约15 m);(8)右侧上导坑初期(临时)支护施作;(9)右侧下导坑开挖;(10)右侧下导坑初期(临时)支护施作;(11)中心核心土超前支护施作;(12)上部核心土开挖(比9滞后约10 m);(13)中间拱顶初期支护施作;(14)中部核心土开挖;(15)下部核心土开挖;(16)中央管沟施工;(17)底部仰拱初期支护施作;(18)仰拱二次衬砌施作;(19)辅道路面施作;(20)拱部二次衬砌施作;(21)中隔层浇注及沟槽浇注。

(2) S5JQ围岩衬砌类型施工工艺

洞口段采取S5JQ型围岩衬砌结构,主要包含如下:

① 超前支护(ϕ108×6 mm管棚+注浆或ϕ42×4 mm超前小导管+注浆);

② ϕ25×5 mm中空注浆锚杆长4.5 m,纵环间距0.5 m×1.0 m;

③ 28 cm厚C25喷混凝土(双层E6定型钢筋焊接网+22a号工字钢拱架,纵向间距0.5 m);

④ 12 cm预留变形量;

⑤ 400 g/m2土工布;

⑥ 隧道专用防水卷材厚1.2 mm;

⑦ 60 cm厚模筑钢筋混凝土二次衬砌。

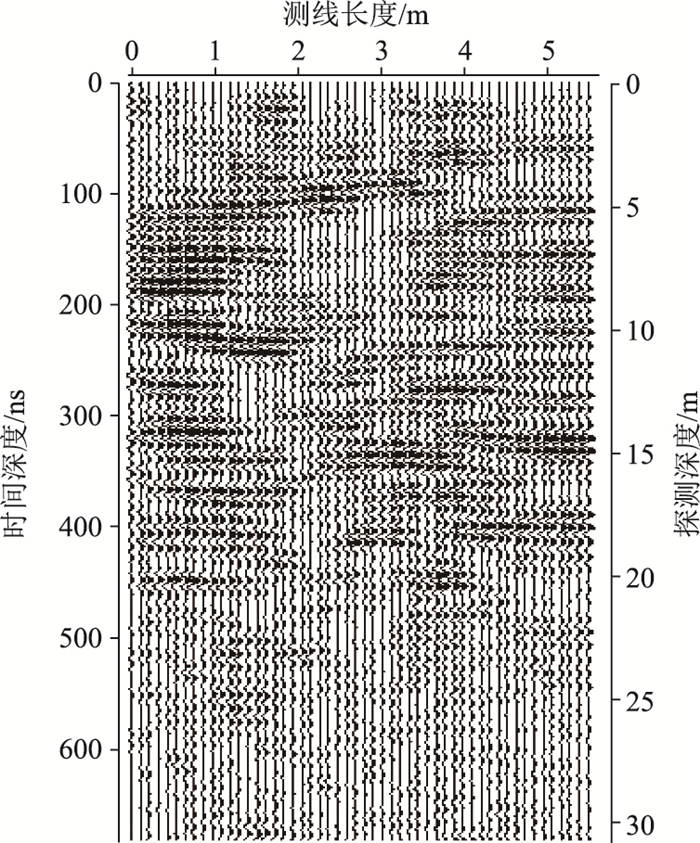

2 洞口段超前地质预报探测2015年12月3日,利用地质雷达SIR-3000对右洞洞出口段YK3+715~YK3+685进行超前地质预报。此次地质雷达选用100 MHz屏蔽天线,采集样本点为512,采集时窗为800 ns,采用点测采集方式。波形图如图 3所示。

|

| 图 3 地质雷达波形图 Fig. 3 Waveform figure of GPR |

| |

根据波形图可知:反射电磁波较为稳定,大部分反射强烈,振幅出现震荡现象,同相轴多处不连续,未出现明显物性分界面,电磁波能量衰减较慢。可推测围岩密实度差异性较大,掌子面(YK3+715)前方3~20 m(YK3+712~YK3+695)段围岩密实度差,松软破碎,含水量较大,存在涌水和坍塌风险。

建议施工单位切实及时施作初期支护,预留核心土,防止围岩变形过大,在开挖后及时进行清渣,二次衬砌需及时跟进,注意土质含水变化情况,防止渗漏水与塌方事故。严格按照设计工法施工,遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”的暗挖施工方法基本原则。

3 洞口段塌方风险分析根据地质雷达超前预报结果,针对掌子面前方YK3+712~YK3+695问题段展开塌方风险分析。

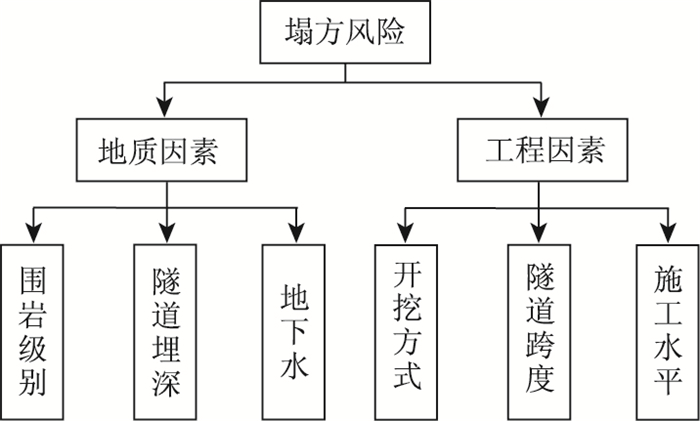

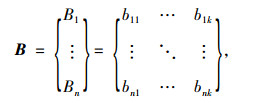

3.1 风险因素确定隧道工程多建于地质复杂的环境中,从勘察、设计、施工及运营阶段均有不同的因素对隧道结构稳定性形成动态影响,选择每个因素进行塌方风险评估是难以实现的。对于黏土地层大跨度隧道,应选择对其作用最大的因素进行风险评估,参考相关文献[11]及具体工程特点,本研究选择地质因素(围岩级别I1、隧道埋深I2、地下水I3)、工程因素(开挖方式I4、隧道跨度I5、施工水平I6)共6项因素进行塌方风险评估。

(1) 地质因素

隧道围岩强度及完整性对隧道结构稳定性和安全性起着至关重要的作用,围岩级别越大,围岩强度越低,稳定性越差,塌方的风险随之越大;隧道开挖后,隧道上方围岩形成自然拱,当隧道埋深越小,开挖扰动波及地表,破坏或削减隧道上方围岩的自稳能力,如果支护不当或不及时,发生塌方风险也越大;地下水是诱发隧道塌方的最广泛的因素,地下水对围岩造成软化、溶蚀等物理化学作用,同时地表水下渗补给地下水的过程,岩体节理裂隙、岩层界限、断层破碎带加剧演化贯通,形成渗水通道,破坏围岩完整性,降低围岩自稳能力,增大塌方风险。

(2) 工程因素

隧道施工中不同地层理应采取合适的施工方法,对于软弱地层,施工方法宜采用多台阶或双侧壁导坑法开挖,分部开挖工作面越少,塌方风险也越大;隧道跨度越大,对围岩自稳能力及支护强度的要求越大,发生的塌方风险也越大;施工水平涉及到隧道施工全过程中的技术与管理水平,一般从施工单位的信誉评价、施工单位的经验水平、技术力量来对施工水平做出评估。

根据以上因素建立塌方分析结构图,如图 4所示。

|

| 图 4 塌方风险分析结构 Fig. 4 Analysis structure of collapse risk |

| |

3.2 风险分析理论概述

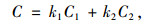

(1) 确定因素权重集

为了反映各个风险因素对塌方风险的影响程度,对每个因素赋予综合权重,如下所示。

|

(1) |

式中,C为综合权重集;c1~c6是各风险因素的综合权重值。

风险因素的权重来源有多种,通常分为主观权重和客观权重,在隧道工程现场信息充足的情况下,主观权重主要由现场专家基于层次分析法评估而得,而客观权重是采用频数统计法对收集的100多个隧道塌方案例确定而来[12],具体如下:

|

(2) |

式中,C1为客观权重集;C2为主观权重集;k1,k2为分配权重,由专家现场根据工程实际情况确定。

根据100多座隧道的塌方资料,采用频数统计法对围岩级别、隧道埋深、地下水、开挖方式、隧道跨度、施工水平进行统计分析,可得客观权重如下:

|

(2) 确定因素隶属度及模糊评估矩阵

将各因素按风险程度划分为5个等级,等级越高,风险程度越大,根据风险因素划分的等级,有利于因素的风险隶属度的确定。各因素的风险分级如表 2所示。

| 等级划分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |

| 很安全 | 安全 | 一般 | 危险 | 很危险 | |

| 围岩级别 | Ⅰ或Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |

| 隧道埋深/m | >60 | 40~60 | 20~40 | 10~20 | < 10 |

| 地下水 | 贫乏 | 较发育 | 发育 | 丰富 | 有大量涌水 |

| 开挖方式 | 很合适 | 合适 | 一般 | 不合适 | 极不合适 |

| 开挖跨度/m | < 7 | 7~10 | 10~12 | 12~15 | >15 |

| 施工水平 | 很好 | 好 | 一般 | 差 | 很差 |

遵循文献[12]中所确定隶属度函数的原则,对于隧道埋深及开挖跨度可以量化分级的因素,本研究选择梯形隶属度函数;而对于围岩级别、地下水、开挖方式以及施工水平不能量化分级的因素,采用工程中广泛使用的Karwowski[16-17]提出的隶属度函数,如表 3所示。

| 模糊语言变量 | 隶属度函数取值 | ||||||

| 很大 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |

| 大 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.00 |

| 中等 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.20 | 0.00 |

| 多少有些 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |

| 小 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |

每一个因素都分为k个风险等级,每个因素的每一个等级对该因素具有相应的影响,其影响程度用隶属度来表示。

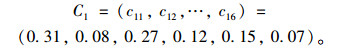

对于n个因素,各因素风险等级为k级,建立隶属度评价矩阵如下:

|

(3) |

式中,bik(i=1,2,…,n)为第i个因素第k风险等级对该因素的隶属度。

(3) 模糊综合评价

根据上述的权重集与隶属度评价矩阵,可以得到模糊综合评价集:

|

(4) |

式中,ai为所有因素综合对第i风险等级的隶属度。

根据最大隶属度原则,选择A集中的最大元素对应的等级即为塌方风险等级。

4 塌方风险分析与开挖验证 4.1 塌方风险分析基于地质雷达探测成果,本研究选择YK3+715~YK3+685段进行塌方风险分析,根据隧道地质勘查资料以及现场实际情况,可确定各风险因素取值情况,如表 4所示。

| 风险因素 | 围岩级别I1 | 隧道埋深I2/m | 地下水I3 | 开挖方式I4 | 隧道跨度I5/m | 施工水平I6 |

| 取值情况 | Ⅴ | 26.4 | 地下水发育 | 合理 | 14.52 | 信誉较好,经验丰富,技术力量较强 |

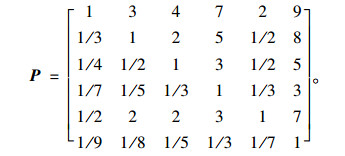

通过现场相关专家及技术人员对风险因素的实际评估,得到各风险两两比较的判断矩阵,如下所示。

|

通过构造该判断矩阵,计算出最大特征向量λmax=6.219,一致性指标CI=0.044 < 0.1,一致性系数CR=0.035 < 0.1,一致性检验合理,该判断矩阵可靠性较好。计算各因素的权重为C2=[0.40,0.18,0.12,0.05,0.22,0.03]。

根据专家及技术人员的经验,k1,k2分别取0.5,0.5,则可得综合权重集C=(0.36,0.13,0.19,0.09,0.18,0.05)。

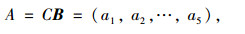

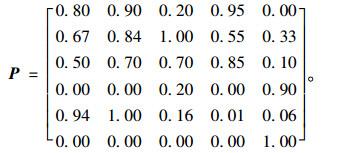

根据表 2因素风险分级与表 4的取值情况,再综合模糊计算理论及相关文献[12, 18],可以得到塌方风险隶属度评估矩阵:

|

故而可得模糊综合评价集A=(0.48,0.57,0.38,0.76,0.36)。根据最大隶属度原则,可知隧道右洞出口YK3+715~YK3+685段塌方风险等级为Ⅳ级,属于危险级别。

4.2 开挖验证2015年12月15日,隧道右洞出口段开挖至YK3+705,进行了喷射混凝土和初期支护后,洞内较为正常;随后连续多日降雨,2015年12月18日掌子面开挖至YK3+709时,在YK3+705~ YK3+708段发生小规模塌方,洞内围岩主要以粉质黏土为主,呈流塑状,含水量丰富,且衬砌存在滴漏、掌子面局部存在渗水现象;地表发生塌陷,形成直径约为5 m的塌腔,腔内土石松散湿润,具体如图 5、图 6所示。

|

| 图 5 地表塌腔 Fig. 5 Surface collapse cave |

| |

|

| 图 6 掌子面塌方 Fig. 6 Collapse of tunnel face |

| |

5 结论

(1) 以典型上覆黏土层浅埋大断面隧道的洞口段双侧壁导坑法进行分析,归纳该隧道洞口段的施工技术难点,并提出了相应的施工措施。

(2) 基于频数统计法和层次分析法,获得各风险因素的客观权重和主观权重,根据模糊数学理论方法及Karwowski函数,建立各因素的隶属度评估矩阵,从而构建塌方风险模糊层次评估模型,该方法基于历史数据的客观性以及专家现场考量的主观性,具有较好的可靠度和实用性。

(3) 运用塌方风险模糊层次评估模型进行了应用,得出评估段塌方风险级别为Ⅳ级,通过与现场开挖实际情况比较,一致性较好。

| [1] |

周宗青, 李术才, 李利平, 等. 浅埋隧道塌方地质灾害成因及风险控制[J]. 岩土力学, 2013, 34(5): 1375-1382. ZHOU Zong-qing, LI Shu-cai, LI Li-ping, et al. Causes of Geological Hazards and Risk Control of Collapse in Shallow Tunnels[J]. Rock and Soil Mechanics, 2013, 34(5): 1375-1382. |

| [2] |

王迎超.山岭隧道塌方机制及防灾方法[D].杭州: 浙江大学, 2010. WANG Ying-chao. Collapse Mechanism and Preventive Measures of Mountain Tunnel[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2010. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YSLX201111027.htm |

| [3] |

李术才, 石少帅, 李利平, 等. 山岭隧道塌方风险评价的属性识别模型与应用[J]. 应用基础与工程科学学报, 2013, 21(1): 147-158. LI Shu-cai, SHI Shao-shuai, LI Li-ping, et al. Attribute Recognition Model and Its Application of Mountain Tunnel Collapse Risk Assessment[J]. Journal of Basic Science and Engineering, 2013, 21(1): 147-158. |

| [4] |

袁永才, 李术才, 李利平, 等. 山岭隧道塌方风险评价理论与方法及工程应用[J]. 中南大学学报:自然科学版, 2016, 47(7): 2406-2414. YUAN Yong-cai, LI Shu-cai, LI Li-ping, et al. Risk Evaluation Theory and Method of Collapse in Mountain Tunnel and Its Engineering Applications[J]. Journal of Central South University:Science and Technology Edition, 2016, 47(7): 2406-2414. |

| [5] |

郭鹏, 李志强, 张凤爱, 等. 程家沟隧道施工阶段塌方风险辨识及评估技术研究[J]. 中外公路, 2012, 32(4): 218-222. GUO Peng, LI Zhi-qiang, ZHANG Feng-ai, et al. Collapse Risk Recognition and Assessment Study of Chengjiagou Tunnel during Construction[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2012, 32(4): 218-222. |

| [6] |

陈韶光. 青山岗隧道施工塌方的风险评价[J]. 公路工程, 2008, 33(5): 91-95. CHEN Shao-guang. Assessment of Collapse Disaster during Tunnel Construction[J]. Highway Engineering, 2008, 33(5): 91-95. |

| [7] |

邓伟, 师晓飞, 杨果林, 等. 大断面隧道双侧壁导坑法数值建模及力学特性分析[J]. 公路, 2018(3): 253-259. DENG Wei, SHI Xiao-fei, YANG Guo-lin, et al. Analysis of Numerical Modeling and Mechanical Characteristics of Large Section Tunnel[J]. Highway, 2018(3): 253-259. |

| [8] |

李浩, 韩立军, 孟庆彬, 等. Ⅴ级围岩二车道隧道双侧壁导坑法优化分析[J]. 现代隧道技术, 2015, 52(6): 118-125. LI Hao, HAN Li-jun, MENG Qing-bin, et al. Optimization of the Double-side-drift Method for a Two-lane Tunnel in Surrounding Rock of Grade Ⅴ[J]. Modern Tunnelling Technology, 2015, 52(6): 118-125. |

| [9] |

王春河, 张爱军, 樊祥福, 等. 上下台阶法和CRD法施工下超大断面隧道围岩控制机制数值试验研究[J]. 公路, 2018(5): 313-317. WANG Chun-he, ZHANG Ai-jun, FAN Xiang-fu, et al. Study of Numerical Test on Surrounding Rock of Super Large Section Tunnel under Excavation by Bench Cut Method and CRD Method[J]. Highway, 2018(5): 313-317. |

| [10] |

左清军, 吴友银, 闫天玺. 特大断面板岩隧道施工期围岩变形时空效应分析[J]. 防灾减灾工程学报, 2018, 38(2): 233-243. ZUO Qing-jun, WU You-yin, YAN Tian-xi. Analysis of Time-space Effect for Surrounding Rock Deformation in Super-large Cross Section Slate Tunnel during Construction Period[J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering, 2018, 38(2): 233-243. |

| [11] |

陈洁金, 周峰, 阳军生, 等. 山岭隧道塌方风险模糊层次分析[J]. 岩土力学, 2009, 30(8): 2365-2370. CHEN Jie-jin, ZHOU Feng, YANG Jun-sheng, et al. Fuzzy Analytic Hierarchy Process for Risk Evaluation of Collapse during Construction of Mountain Tunnel[J]. Rock and Soil Mechanics, 2009, 30(8): 2365-2370. |

| [12] |

周峰.山岭隧道塌方风险模糊层次评估研究[D].长沙: 中南大学, 2008. ZHOU Feng. Fuzzy Analytic Hierarchy Process Assessment of Collapse Risk in Mountain Tunnels[D]. Changsha: Central South University, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10533-2008167878.htm |

| [13] |

SAATY T L. Applications of Analytical Hierarchies[J]. Mathematics & Computers in Simulation, 1979, 21(1): 1-20. |

| [14] |

SAATY T L. How to Make a Decision:the Analytic Hierarchy Process[J]. European Journal of Operational Research, 1990, 48(1): 9-26. |

| [15] |

孙柏林, 雷霆, 罗勇, 等. 基于层次分析法的尚家湾隧道软弱地层围岩评价与处治研究[J]. 中外公路, 2015, 35(5): 222-226. SUN Bo-lin, LEI Ting, LUO Yong, et al. Research on Surrounding Rock Evaluation and Treatment of Weak Strata in Shangjiawan Tunnel Based on Analytic Hierarchy Process[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2015, 35(5): 222-226. |

| [16] |

WALDEMAR K, MITAL A. Applications of Approximate Reasoning in Risk Analysis[J]. Advances in Human Factors/Ergonomics, 1986, 6: 227-243. |

| [17] |

谢季坚. 模糊数学方法及其应用[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2006: 37-46. XIE Ji-jian. Fuzzy Mathematical Methods and Its Application[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2006: 37-46. |

| [18] |

李利平, 李术才, 陈军, 等. 基于岩溶突涌水风险评价的隧道施工许可机制及其应用研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(7): 1345-1355. LI Li-ping, LI Shu-cai, CHEN Jun, et al. Construction License Mechanism and Its Application Based on Karst Water Inrush Risk Evaluation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(7): 1345-1355. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37