扩展功能

文章信息

- 丁祖德, 计霞飞, 张博, 任志华

- DING Zu-de, JI Xia-fei, ZHANG Bo, REN Zhi-hua

- 基坑开挖对既有公路隧道的影响分析和保护措施

- Analysis on Influence of Foundation Pit Excavation on Existing Highway Tunnels and Protective Measures

- 公路交通科技, 2020, 37(2): 107-115

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(2): 107-115

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.02.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-08-08

2. 云南省公路科学技术研究院, 云南 昆明 650051

2. Yunnan Highway Science and Technology Research Institute, Kunming Yunnan 650051, China

随着城市轨道交通的快速发展,地铁车站深基坑工程日益增多,其对临近既有地下结构的影响已成为城市环境土工问题的重要研究内容。基坑开挖必然会引起近接既有隧道的附加内力和变形,若控制措施不合理,可能导致隧道结构变形破坏,从而危及隧道安全运营。

国内外学者运用实测分析[1-3]、模型试验[4]、理论计算[5-6]和数值模拟[7-11]等手段,广泛关注了基坑开挖对近接既有地下结构的影响问题。如刘庭金[1]实测分析了广州地铁上盖物业建筑群基坑施工对区间隧道的变形影响。郑刚等[2]通过对西青道下沉隧道下邻近既有箱体隧道的抗浮桩、三轴水泥搅拌桩施工和基坑开挖阶段的监测数据进行分析,研究了不同施工阶段的地铁箱体及轨道变形规律。魏纲等[3]实测分析了杭州某地下通道基坑工程对已运营地铁隧道的影响。Ng Charles等[4]开展了开挖对既有隧道影响的三维离心机模拟试验。张治国等[5]基于Winkler地基模型,提出了基坑开挖对临近地铁隧道纵向变形影响的两阶段分析方法。许有俊等[6]基于隧道开挖引起的卸荷附加应力解析解,建立了既有地铁隧道结构的弹性地基梁模型,建立了预测既有隧道结构隆起变形的计算公式。较多学者采用数值方法或数值解与实测相结合的方法,分析了基坑开挖对临近隧道的影响,其研究内容包括隧道变形规律及变形控制措施[7-11],研究对象涵盖地铁隧道[9, 11]、公路隧道[7, 10]和电力隧道[8]等。

然而,上述研究主要针对地铁隧道,较少涉及大跨公路隧道,相关的报道也是针对圆形盾构隧道,尚未有关于复合式衬砌结构的公路隧道工程案例。此外,对基坑上跨公路隧道及侧面为高陡边坡这种复杂环境下,采取不同隧道保护措施的对比分析也较少。本研究以昆明地铁车站深基坑工程的工程实践为基础,结合理论分析、数值模拟和现场实测,分析基坑开挖引起下方大跨公路隧道附加内力和变形,以及不同隧道保护措施对隧道结构受力变形大小及分布形态的影响,评价地层加固及抗拨桩的保护效果,分析方法及所得结论可为类似工程提供指导依据。

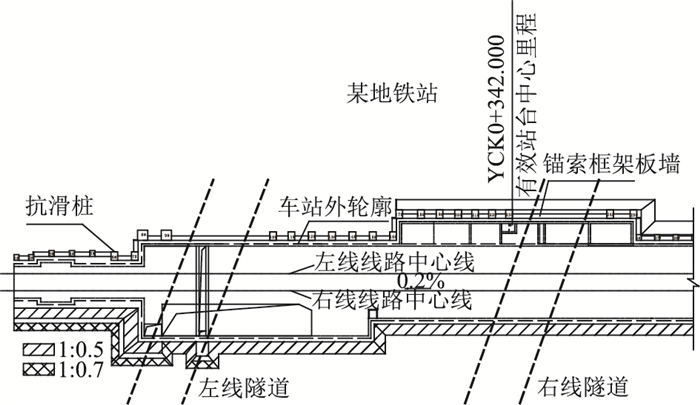

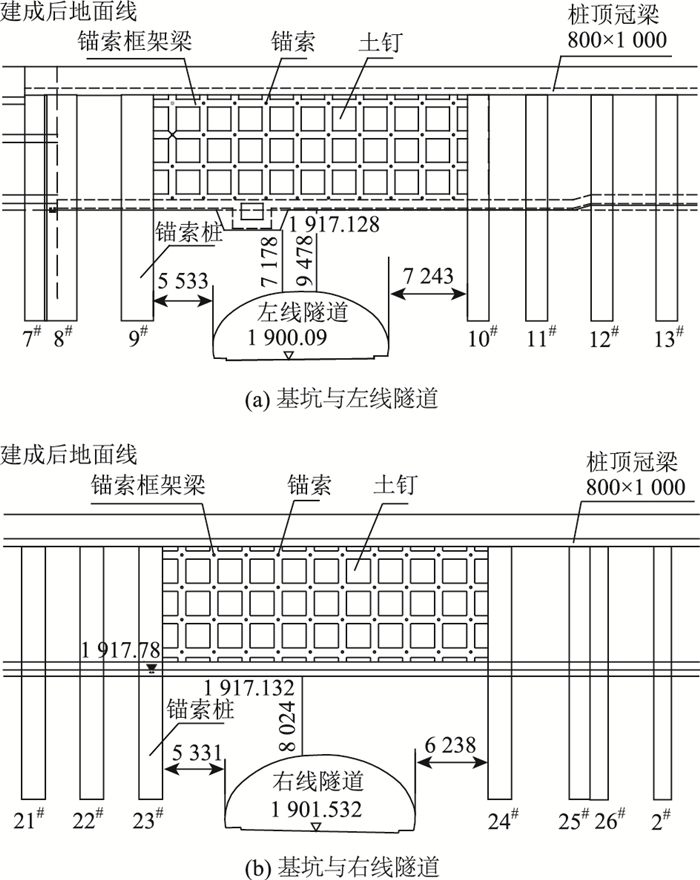

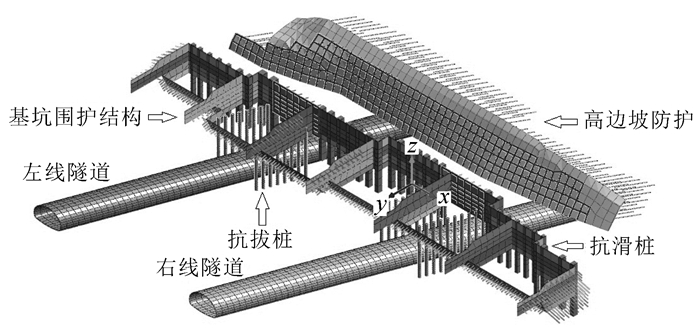

1 工程背景某地铁车站主体长250.45 m,标准段宽度22.8 m,为地下2层框架结构。某地铁站上跨高速公路隧道,与车站线路斜交,交角约为70°,车站底板距左、右线隧道拱顶距离分别为9.48 m和8.02 m。车站南侧为高差20~30 m的裸露边坡。

既有公路隧道为左、右幅分离的双洞单向三车道隧道,有效净宽14.5 m,最大开挖跨度17.6 m,采用复合式衬砌结构。受影响段主要为V级围岩,二次衬砌采用C25钢筋混凝土,衬砌厚度50 cm。车站与左右线隧道平面、剖面位置关系见图 1~图 2。

|

| 图 1 车站基坑与隧道平面位置 Fig. 1 Positions of station foundation pit and tunnel plane |

| |

|

| 图 2 车站基坑与隧道剖面位置(单位:mm) Fig. 2 Positions of station foundation pit and tunnel profile(unit:mm) |

| |

车站基坑开挖土体主要为素填土、全风化及强风化玄武岩。地下水主要为孔隙潜水和基岩裂隙水,孔隙水赋存于结构松散的人工填土层、第四系坡残积地层中,其含水性及透水性差,含水量小。基岩裂隙水赋存于二叠系上统峨眉山组玄武岩的风化裂隙及构造节理裂隙内,主要受大气降水渗入补给,对拟建工程影响小。水位埋深为地面下3.2~17 m。

2 基坑施工方案及隧道保护措施 2.1 基坑施工方案车站基坑开挖前,先对基坑南侧高陡边坡采用锚索框架梁+网喷结构支护进行防护。基坑开挖深度约16.5 m,按照“分层、分块、对称、限时”的原则进行施工。基坑支护结构采用抗滑桩+土钉墙+放坡的支护形式,车站西侧、南侧采用抗滑桩和土钉支护垂直开挖,北侧、东侧采用放坡和土钉支护。

2.2 隧道保护措施考虑到某隧道跨度大,又是出入昆明的咽喉要道,有关部门考虑了上海地铁线路保护变形控制标准中提出的变形曲率半径和相对弯曲要求,《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T 202—2013)提出的隧道水平位移和竖向位移10 mm的预警值和20 mm的控制值要求,以及《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB 50911—2013)提出的隧道结构上浮控制值5 mm的要求,综合确定本既有隧道保护标准,即:隧道结构累积隆起变形10 mm、变形曲率半径和相对弯曲参照上海地铁保护标准。为满足上述要求,采取的隧道保护措施如下:

(1) 从控制变形角度考虑,对受基坑影响范围内的岩土体进行注浆加固,加固宽度取至隧道两侧各1.0倍洞径,加固深度取至强风化层,在距离隧道顶部3~5 m处结束,施工期间加强对既有隧道的变形监测。

(2) 从运营安全及列车振动影响角度考虑,沿隧道轴线方向,在隧道两侧5 m处设置一排抗拔桩,桩径1.2 m,间距3.5 m,桩顶与车站底板锚接,与车站底板共同形成一道保护箍。

(3) 从施工角度考虑,优化基坑开挖方案,加强基坑降排水措施,采用非爆破开挖,减少基坑开挖对周边岩土体的扰动。基坑傍山而设,基坑两侧高差大,设置抗滑桩,加强对抗滑桩的位移监测,确保山体的稳定。

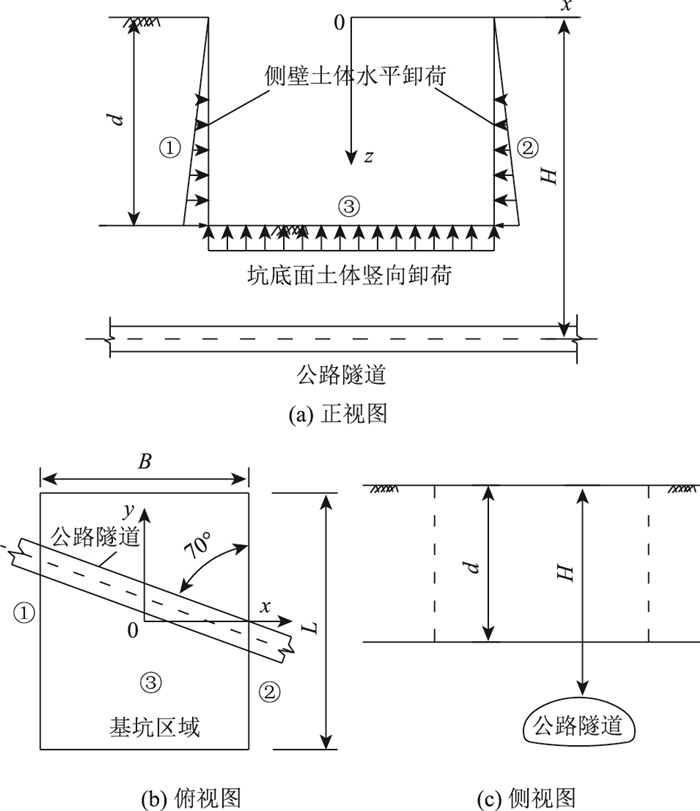

3 卸荷引起的下卧公路隧道附加应力设基坑开挖深度为d;基坑长短边分别为L和B;隧道埋深为H,以基坑平面中心点为坐标原点,建立三维坐标系,得到如图 3所示的某隧道上方基坑开挖卸荷所引起的附加应力计算模型。

|

| 图 3 附加应力分析模型 Fig. 3 Analysis model for additional stress |

| |

从图 3看出,基坑开挖卸荷可分为基坑底部开挖面的竖向卸荷与基坑四周坑壁的水平卸荷,会形成5个卸荷面。由于某地铁站基坑长边约250 m,隧道距离基坑y方向两个侧壁较远,其引起隧道轴线处附加应力小,因而不考虑y方向两个侧壁的影响。设x方向两个侧壁编号为①和②,基坑底面编号为③。计算时,假定土体为弹性半空间内的均匀体,不考虑隧道存在和地下水对土体附加应力的影响[12]。

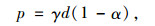

基坑开挖至基坑底面,基坑底及侧壁土体应力释放,计算时将其转化为作用在基坑底的均布荷载p和基坑侧壁三角形分布荷载q。对于坑底均布荷载p,考虑土中残余应力的影响[12],可表示为:

|

(1) |

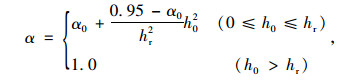

式中,γ为基坑深度范围内土层加权平均重度; d为基坑深度; α为残余应力系数,其表达式为[13]:

|

(2) |

式中,hr为残余应力影响深度;hr=d/(0.612d+0.19);h0为计算点上覆土层厚度;α0为初始残余应力系数,对于上海软土α0取为0.3,而昆明地区未有相应经验值。考虑到α和α0值的变化规律一致,其值越大,坑底附加应力越小,可推断出土层越好,α0取值应越大,文中通过试算其产生的坑底均布荷载大小,取α0为0.7。

对于侧壁三角形分布荷载q,考虑基坑支护结构的影响[14],可表示为:

|

(3) |

式中,β为折减系数,取为0.7;K0为静止土压力系数。

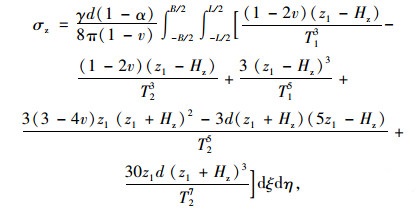

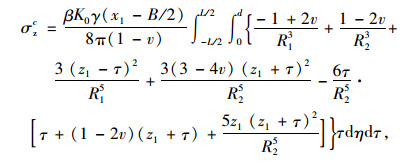

基坑底卸荷引起的隧道轴线上某点(x1,y1,z1)处竖向附加应力σz,可由Mindlin竖向荷载的基本应力解,通过对基坑底面处某点(ξ,η)的单位力σdξdη进行积分,得到隧道外侧某点(x1,y1,z1)的竖向附加应力可表示为下式:

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

式中,γ为土体加权平均重度; v为泊松比; Hz为基坑开挖面到隧道底部的距离;ξ,η为围护结构底面处水平面上某点的坐标值;T1,T2为基坑底面处某点到隧道外侧某点的距离。

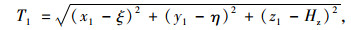

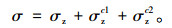

如图 3中编号为①和②的基坑侧壁水平卸荷,引起隧道轴线上某点(x1,y1,z1)处水平附加应力σzc,可表示为基坑侧壁范围内Mindlin基本应力解的积分:

|

(7) |

|

(8) |

|

(9) |

式中,R1,R2为基坑侧壁处某点到隧道轴线上某点的距离;B为基坑开挖宽度。

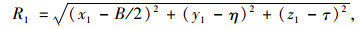

基坑底面卸荷引起的隧道附加应力为σz,在编号为①和②的两个侧壁三角形分布荷载作用下,隧道附加应力分别为σzc1、σzc2,根据叠加原理可得到总的隧道附加应力σ为:

|

(10) |

根据某地铁站车站基坑工程勘察报告,所涉及的土层参数见表 1。结合基坑尺寸及基坑与隧道的位置关系,利用式(4)、(7)、(10),计算得到隧道轴线上附加应力结果如图 4所示。

| 土层名称 | γ/(kN·m-3) | Es/MPa | K0/MPa | c/kPa | φ/(°) |

| 素填土 | 18 | 5.0 | 0.81 | 13 | 8 |

| 全风化玄武岩 | 18 | 13.0 | 0.59 | 18 | 21 |

| 强风化玄武岩 | 20 | 200 | 0.50 | 50 | 27 |

| 全风化加固层 | 18 | 26.0 | 0.52 | 21.6 | 25.2 |

| 强风化加固层 | 20 | 400 | 0.41 | 60 | 32.4 |

| 注:静止土压力系数采用经验公式K0=0.95-sinφ。 | |||||

|

| 图 4 隧道纵轴线附加应力分布 Fig. 4 Distribution of additional stress along tunnel longitudinal axis |

| |

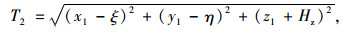

4 下卧公路隧道纵向隆起变形分析 4.1 解析计算方法

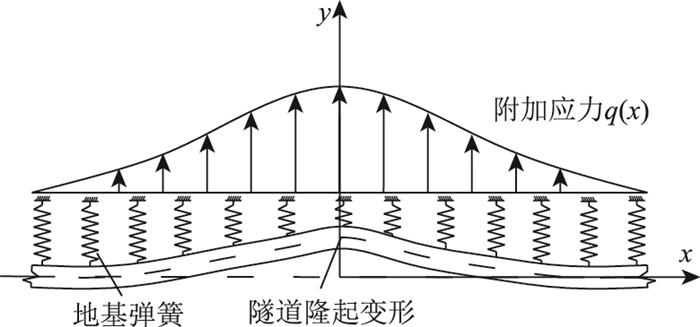

目前,分析基坑开挖引起临近隧道变形时,常将隧道视为弹性地基上的无限长梁,采用弹性地基梁理论来求解。最常用的是Winkler地基梁模型,它通过一系列弹簧来模拟隧道与周围土体的相互作用,如图 5所示。其挠曲微分方程可表示为:

|

(11) |

|

| 图 5 隧道竖向位移计算模型 Fig. 5 Calculation model of vertical displacement of tunnel |

| |

式中,EI为隧道结构梁的抗弯刚度; k为地基基床系数; y(x)为隧道竖向位移; q(x)为作用在隧道上的竖向附加应力。

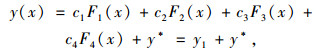

式(11)的解可以表示为[15]:

|

(12) |

式中,c1~c4均为待定系数;F1(x)~F4(x)为双曲函数表达式,详见文献[15];y1为初参数作用下的通解项;y*为外荷载作用下的特解项。

结合隧道与基坑相对位置关系,可列出隧道结构梁端的边界条件:x=0和x=200时,弯矩和剪力为0,从而得到通解项y1。对于分布荷载q(x),特解项可表示为:

|

(13) |

式中,α为特征系数,

由通解项和特解项即可得到挠度y(x)的解。进一步根据材料力学中转角θ、弯矩M和剪力Q与挠度y的微分关系,可求出基坑开挖引起隧道附加内力和变形值。

按照Winkler地基梁模型求解需要确定地基基床系数,为此,采用简化弹性空间法计算地基基床系数[16]:

|

(14) |

式中,Hs为地基厚度,此处取Hs=3D。

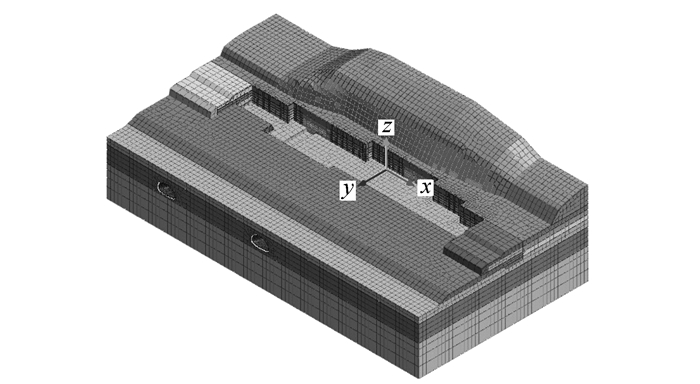

4.2 三维数值模拟方法在上述解析分析方法基础上,基于MIDAS软件进行三维数值模拟验证。计算模型横向宽度取为330 m,纵向取为178 m,竖向取至地表,隧道以下部分取至仰拱以下35 m。模型中基坑长度、标准段宽度和深度分别为250,22.8 m及16.5 m。整个模型约包含200 000个六面体单元。计算模型如图 6~图 7所示。模型底部施加竖向和水平约束,四周施加水平方向约束。

|

| 图 6 基坑开挖后的计算模型 Fig. 6 Calculation model after excavation |

| |

|

| 图 7 隧道、基坑和边坡支护结构模型 Fig. 7 model of tunnels, foundation pit and slope supporting structure |

| |

计算中,按照分区、分块、分层、对称开挖的原则,尽量模拟实际的施工过程,将整个基坑开挖分为4层,每层深度范围2.8~4.7 m,每层分为6块,每块长度30~40 m不等。具体模拟过程如下:先计算场地初始地应力场;接着进行隧道开挖及支护过程模拟,取开挖、初期支护和二次衬砌的应力释放率分别为20%,20%和60%;再施做边坡支护结构及抗滑桩;最后自上至下分层分块对称开挖基坑土体及施做基坑支护。

对于土体本构模型的选择,在综合比较Duncan-Chang模型、M-C模型、修正剑桥模型及硬化土模型等基础上,根据前人的研究成果[17-20],本研究选取硬化土模型(Harding Soil模型)。硬化土模型包含了剪切硬化和压缩硬化,适于硬土和软土等各种土性的土体,能考虑加卸载的区别,能反映应力历史和应力路径的影响,适合于敏感环境下的基坑开挖数值分析[17]。硬化土模型包括强度参数、刚度参数和高级参数3大类共11个参数,具体有:黏聚力c、内摩擦角φ、膨胀角ψ、参考应力pref、三轴压缩试验的割线模量E50ref、固结试验的切线模量Eoedref、加卸载回弹模量Eurref、与模量应力水平相关的幂指数m、卸载再加载泊松比μur、破坏比Rf和土体侧压力系数K0。μur一般取为0.2,pref一般取为100 kPa,m一般可取为0.5。对于Eoedref的取值,结合前人的经验,可参考式(15)~(17)估算[20]

|

(15) |

|

(16) |

|

(17) |

式中Es为土体的压缩模量。

本研究取E50ref=Eoedref=Es,取Eurref=3Es,不考虑膨胀角的影响。相关土层物理力学参数见表 1。计算中,素填土、全风化和强风化玄武岩采用硬化土模型模拟,中风化玄武岩采用弹性模型模拟。对于加固土,同样采用硬化土模型模拟,通过提高土体参数来实现。隧道衬砌结构、基坑围护结构以及边坡支护结构均采用线弹性模型,具体参数见表 2。其中,隧道衬砌、边坡及基坑喷层均采用板单元模拟,框架梁采用梁单元模拟,土钉及锚索采用植入式桁架模拟,抗滑桩采用实体单元模拟。

| 结构名称 | γ/(kN·m-3) | E/GPa | μ |

| 初期支护 | 22 | 23 | 0.2 |

| 二次衬砌 | 25 | 29.5 | 0.2 |

| 边坡基坑喷层 | 22 | 21 | 0.2 |

| 桩及框架梁 | 25 | 31.5 | 0.2 |

| 土钉 | 78.5 | 200 | 0.3 |

| 锚索 | 78.5 | 195 | 0.3 |

4.3 计算工况

根据隧道保护措施的不同,分别采用Winkler地基梁模型和三维数值计算模型,按无隧道保护措施、地层加固措施、抗拔桩措施建立了3种计算工况,见表 3。

4.4 计算结果对比分析

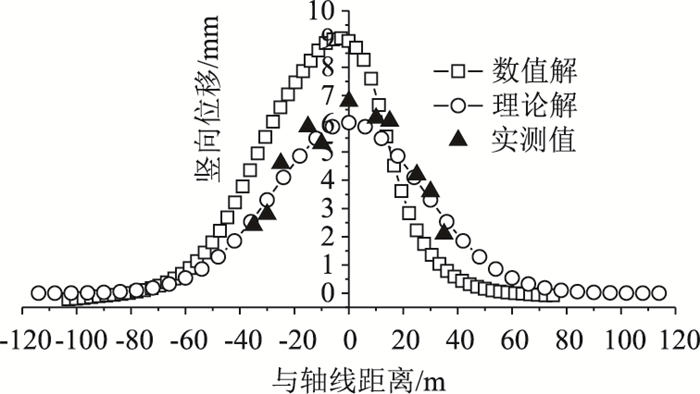

(1) 竖向隆起变形分析

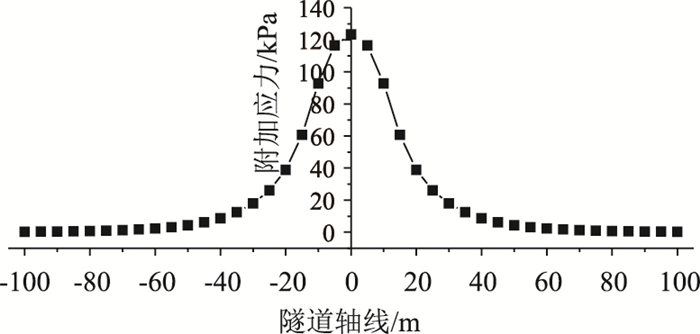

限于篇幅,选取隆起变形较大的右线隧道为研究对象,图 8为不同保护措施下隧道拱顶沿线隆起变形分布曲线。

|

| 图 8 不同保护措施下隧道纵向隆起分布曲线 Fig. 8 Tunnel longitudinal uplift distribution curves under different protective measures |

| |

图 8显示,3种工况下,采用Winkler模型和数值模拟得到的最大竖向变形值分别相差1.1,2.7,2.9 mm,约占最大变形量的9.2%,28.4%,32.2%,分布范围分别为120 m和100 m,约为4~5倍基坑开挖宽度。采用数值模拟得到的最大变形量稍大于弹性地基梁理论解,而变形影响范围则略小于理论解。总体而言,当参数选择合适,两者计算结果较为接近,均可用来分析基坑开挖对临近公路隧道结构的影响。理论解对地基模型的选择更为敏感,具体表现为隧道隆起变形受地层参数的影响更大。以数值计算结果为例,采取隧道保护措施后,工况2和工况3的隆起变形量分别为9.5 mm和9.0 mm,相比无保护措施的隧道分别减少了20%和24%。工况2和工况3的结果较为接近,说明设置抗拔桩对控制隧道隆起变形的效果不明显。3种工况下的隧道隆起范围基本相同,保护措施的改变对隧道纵向隆起变形分布形态的影响小,理论计算结果也有类似规律。

从隧道结构累积位移值看,采取注浆加固措施后,隧道结构累积位移值小于10 mm,满足提出的变形控制标准。根据《上海市地铁沿线建筑施工保护地铁技术管理暂行规定》,隧道受近邻施工影响时,隧道变形曲线的曲率半径必须大于15 000 m,相对弯曲不大于1/2 500。为分析隧道变形曲率情况,采用高斯函数对隧道隆起变形进行拟合,然后依据计算曲率半径的计算公式,即可得到隧道变形曲线的最小曲率半径R。拟合公式及曲率半径计算公式分别如下:

|

(18) |

|

(19) |

式中,a,b,c为拟合参数; y为隆起变形值; R为曲率半径;e为自然指数。

由此,得到3种工况下隧道结构隆起变形曲线的最小曲率半径见表 4。结果表明,从变形控制角度看,工况2和工况3满足了变形累积值控制要求,3种工况的变形曲率均能满足要求。因理论解变形曲线较数值解平缓,其得到的曲率半径明显大些。这主要是由于理论解较好地反映了结构整体性,其变形更小。

| 序号 | 隆起变形/mm | 最小曲率半径/m |

| 工况1(理论解) | 10.8 | 51 297 |

| 工况1(数值解) | 11.9 | 30 914 |

| 工况2(理论解) | 6.8 | 78 014 |

| 工况2(数值解) | 9.5 | 39 910 |

| 工况3(理论解) | 6.1 | 87 651 |

| 工况3(数值解) | 9.0 | 42 739 |

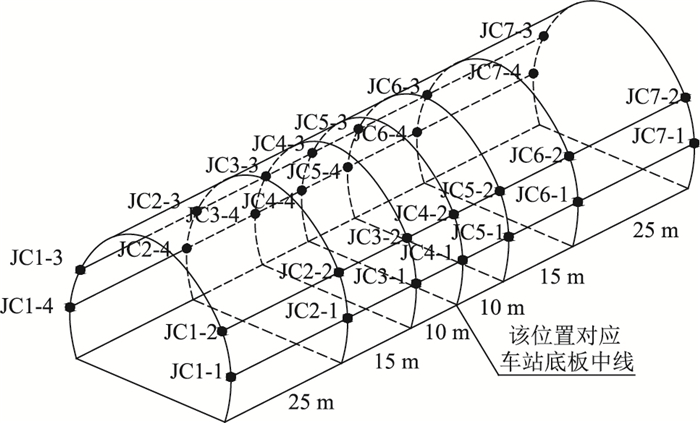

实际施工过程中,以车站底板中心对应其下隧道结构处为界,两边各取25 m,距离分别为±10,±15 m和±25 m,每个隧道各布设了7个监测断面,如图 9所示。为方便交通,测点主要布置在拱腰及边墙处。基坑开挖过程中,左、右线隧道测点处最大隆起量分别为5.7 mm和6.8 mm,相应理论计算结果右线隧道为6.1 mm,结果接近,实测值略大于计算值。实测与计算结果对比如图 10所示。

|

| 图 9 右线隧道监测点布置 Fig. 9 Layout of monitoring points in right tunnel |

| |

|

| 图 10 隧道纵向隆起变形对比 Fig. 10 Comparison of longitudinal uplift deformations of tunnel |

| |

从图 10可知:实测结果介于数值解和理论解之间,竖向隆起变形量及其分布较为接近。说明两种计算方法基本能反映结构的实际变形。

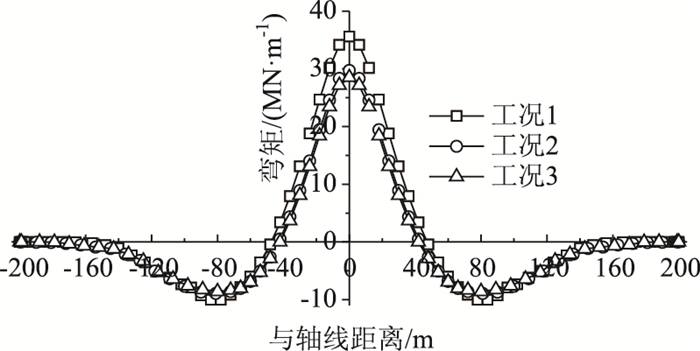

(2) 附加弯矩分析

采用Winkler模型能较方便地得到隧道结构附加内力,故以此为例,得到不同工况下隧道纵向附加弯矩分布曲线见图 11。

|

| 图 11 隧道纵向附加弯矩 Fig. 11 Longitudinal additional bending moment of tunnel |

| |

图 11可看出,不同工况下,基坑开挖引起隧道纵向附加弯矩分布范围基本一致,说明保护措施的改变对隧道内力分布形态影响小。无保护措施下,引起的隧道纵向最大正弯矩位于基坑中心正下方,为35.6 MN·m,引起的最大负弯矩出现在距离轴线约80 m处,为10.0 MN·m。相比工况1,工况2和工况3的最大正弯矩分别减少了17%和20%,可见采取的保护措施能有效控制隧道的附加弯矩,但工况2~3的结果较接近,说明设置抗拔桩对控制隧道附加弯矩的效果小。依据材料力学抗弯截面正应力计算公式,验算弯矩作用下衬砌结构的纵向抗弯性能,计算得到无保护措施下的最大弯拉应力为1.1 MPa,采取保护措施后的为0.8 MPa,减少27.3%,隧道抗弯性能满足要求。

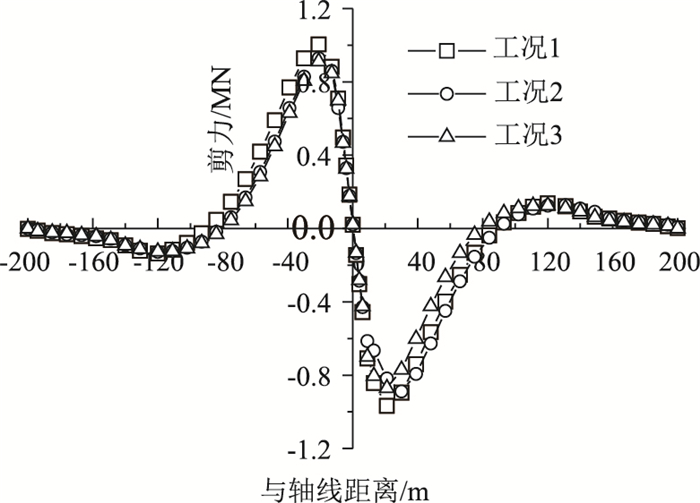

(3) 附加剪力分析

各工况下隧道纵向附加剪力分布见图 12。

|

| 图 12 隧道纵向附加剪力 Fig. 12 Longitudinal additional shear force of tunnel |

| |

图 12可知,无保护措施下,引起的隧道纵向附加剪力最大,其最大剪力位于距离隧道轴线20 m处,约为1.0 MN。与工况1相比,工况2和工况3的最大剪力值分别减少了8%和13%。不同工况下,基坑开挖引起隧道纵向附加剪力分布范围基本一致,保护措施的改变对隧道附加剪力分布形态的影响小。依据材料力学抗剪计算公式,验算剪力作用下衬砌结构的纵向抗剪性能,计算得到无保护措施下的最大剪应力为0.15 MPa,远小于混凝土抗剪强度,说明各工况下隧道抗剪性能均能满足要求。

5 结论(1) 因隧道上部基坑开挖,土压被解除,垂直荷载减少,侧压增大,隧道发生隆起变形;隧道埋深的减少,将损伤原有的卸荷拱作用,对隧道结构不利。

(2) 基坑开挖对下方公路隧道的影响大,导致隧道出现不均匀纵向隆起变形并明显改变隧道结构受力大小和分布形态,影响范围约4~5倍基坑开挖宽度。注浆加固措施对控制隧道隆起变形和附加内力的效果较为明显,但设置抗拔桩的效果不明显。保护措施的改变对隧道纵向隆起变形和附加内力分布形态的影响小。

(3) 文中建立的隧道隆起变形解析计算和三维数值计算模型,结果显示隧道附加变形的解析解和数值模拟结果接近,且与实测值吻合较好。采取隧道保护措施后,衬砌结构的附加内力及变形均能满足要求。车站基坑施做过程中,隧道未出现损坏或新增裂缝,采取的隧道保护措施起到了较好效果。

| [1] |

刘庭金. 基坑施工对盾构隧道变形影响的实测研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(增2): 3393-3340. LIU Ting-jin. Study on Shield Tunnel Deformation due to Foundation Pit Construction[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27(S2): 3393-3340. |

| [2] |

郑刚, 刘庆晨, 邓旭, 等. 基坑开挖对下卧运营地铁既有箱体影响的实测及分析[J]. 岩土力学, 2012, 33(4): 1109-1116, 1140. ZHENG Gang, LIU Qing-chen, DENG Xu, et al. Field Measurement and Analysis of Effect of Excavation on Existing Tunnel Boxes of Underlying Metro Tunnel in Operating[J]. Rock and Soil Mechanics, 2012, 33(4): 1109-1116, 1140. |

| [3] |

魏纲, 李钢, 苏勤卫. 基坑工程对运营地铁隧道影响的实测分析[J]. 现代隧道技术, 2014, 51(1): 179-185. WEI Gang, LI Gang, SU Qin-wei. Analysis of the Influence of Foundation Pit Construction on an Operating Metro Tunnel Based on Field Measurement[J]. Modern Tunnelling Technology, 2014, 51(1): 179-185. |

| [4] |

NG C W W, SHI J W, HONG Y. Three Dimensional Centrifuge Modeling of Basement Excavation Effects on an Existing Tunnel in Dry Sand[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2013, 50(8): 874-888. |

| [5] |

张治国, 张孟喜, 王卫东. 基坑开挖对临近地铁隧道影响的两阶段分析方法[J]. 岩土力学, 2011, 32(7): 2085-2092. ZHANG Zhi-guo, ZHANG Meng-xi, WANG Wei-dong. Two-stage Method for Analyzing Effects on Adjacent Metro Tunnels due to Foundation Pit Excavation[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(7): 2085-2092. |

| [6] |

许有俊, 陶连金, 文中坤, 等. 新建地铁隧道上穿既有隧道引起的结构隆起变形[J]. 中国铁道科学, 2014, 35(6): 48-54. XU You-jun, TAO Lian-jin, WEN Zhong-kun, et al. Upheaval Deformation Induced by Newly-Built Metro Tunnel Upcrossing Existing Tunnel[J]. China Railway Science, 2014, 35(6): 48-54. |

| [7] |

黄宏伟, 黄栩, HELMUTS F. 基坑开挖对下卧运营盾构隧道影响的数值模拟研究[J]. 土木工程学报, 2012, 45(3): 182-189. HUANG Hong-wei, HUANG Xu, HELMUT S F. Numerical Analysis of the Influence of Deep Excavation on Underneath Existing Road Tunnel[J]. China Civil Engineering Journal, 2012, 45(3): 182-189. |

| [8] |

谢雄耀, 郁宏杰, 王庆国, 等. 基坑开挖引起下卧既有电力隧道变形的控制技术研究[J]. 岩土工程学报, 2014, 36(1): 88-97. XIE Xiong-yao, YU Hong-jie, WANG Qing-guo, et al. Deformation Control of Operating Tunnels Induced by Deep Excavation of Overlying Metro[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2014, 36(1): 88-97. |

| [9] |

SHI J W, NG C W W, CHEN Y H. Three-dimensional Numerical Parametric Study of the Influence of Basement Excavation on Existing Tunnel[J]. Computers and Geotechnics, 2015, 63: 146-158. |

| [10] |

徐长节, 王伊丽, 徐芫蕾, 等. 新建工程基坑开挖及结构施工对既建下卧隧道的影响研究[J]. 岩土力学, 2015, 36(11): 3201-3209. XU Chang-jie, WANG Yi-li, XU Yuan-lei, et al. Effect of Foundation Pit Excavation and Structural Construction of New Engineering on Existing Underlying Tunnel[J]. Rock and Soil Mechanics, 2015, 36(11): 3201-3209. |

| [11] |

SHI J W, NG C W W, CHEN Y H. A Simplified Method to Estimate Three-dimensional Tunnel Responses to Basement Excavation[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2017, 62: 53-63. |

| [12] |

魏纲, 赵城丽. 基坑开挖引起临近地铁隧道的附加荷载计算方法[J]. 岩石力学与工程学报, 2016, 35(增1): 3408-3417. WEI Gang, ZHAO Cheng-li. Calculation Method of Additional Load of Adjacent Metro Tunnels due to Foundation Pit Excavation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2016, 35(S1): 3408-3417. |

| [13] |

刘国彬, 侯学渊. 软土基坑隆起变形的残余应力分析法[J]. 地下工程与隧道, 1996(2): 2-7. LIU Guo-bin, HOU Xue-yuan. A Method to Analyze Uplift Deformation of Foundation Pit Based on Residual Stress[J]. Underground Engineering and Tunnel, 1996(2): 2-7. |

| [14] |

姜兆华, 张永兴. 基坑开挖对邻近隧道纵向位移影响的计算方法[J]. 土木建筑与环境工程, 2013, 35(1): 7-11, 39. JIANG Zhao-hua, ZHANG Yong-xing. Calculation of Influence on Longitudinal Deformation of Adjacent Tunnels due to Excavation[J]. Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering, 2013, 35(1): 7-11, 39. |

| [15] |

黄义, 何芳社. 弹性地基上的梁、板、壳[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 24-36. HUANG Yi, HE Fang-she. Beam, Plate and Shell on Elastic Foundation[M]. Beijing: Science Press, 2005: 24-36. |

| [16] |

KERR A D. On the Determination of Foundation Model Parameters[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 2014, 111(11): 1334-1340. |

| [17] |

徐中华, 王卫东. 敏感环境下基坑数值分析中土体本构模型的选择[J]. 岩土力学, 2010, 31(1): 258-264, 326. XU Zhong-hua, WANG Wei-dong. Selection of Soil Constitutive Models for Numerical Analysis of Deep Excavations in Close Proximity to Sensitive Properties[J]. Rock and Soil Mechanics, 2010, 31(1): 258-264, 326. |

| [18] |

SURARAK C, LIKITLERSUANG S, WANATOWSKI D, et al. Stiffness and Strength Parameters for Hardening Soil Model of Soft and Stiff Bangkok Clays[J]. Soils and Foundations, 2012, 52(4): 682-697. |

| [19] |

王卫东, 王浩然, 徐中华. 基坑开挖数值分析中土体硬化模型参数的试验研究[J]. 岩土力学, 2012, 33(8): 2283-2290. WANG Wei-dong, WANG Hao-ran, XU Zhong-hua. Experimental Study of Parameters of Hardening Soil Model for Numerical Analysis of Excavations of Foundation Pits[J]. Rock and Soil Mechanics, 2012, 33(8): 2283-2290. |

| [20] |

谢建斌, 曾宪明, 胡井友, 等. 硬化土模型在桩锚与桩撑组合支护深基坑工程中的应用[J]. 岩土工程学报, 2014, 36(增2): 56-63. XIE Jian-bin, ZENG Xian-ming, HU Jing-you, et al. Application of Hardening Soil Model in Deep Excavations Supported by Pile-anchor and Pile-braced Composite Supporting Structures[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2014, 36(S2): 56-63. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37