扩展功能

文章信息

- 石钰锋, 彭斌, 祝志恒, 耿大新, 阳军生

- SHI Yu-feng, PENG Bin, ZHU Zhi-heng, GENG Da-xin, YANG Jun-sheng

- 隧道衬砌裂缝精细化识别及其评价

- Refined Identification of Tunnel Lining Cracks and Its Evaluation

- 公路交通科技, 2020, 37(2): 99-106, 145

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(2): 99-106, 145

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.02.013

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-07-03

2. 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司, 湖南 长沙 410007;

3. 中南大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410075

2. CEEC Hunan Electric Power Design Institute Co., Ltd., Changsha Hunan 410007, China;

3. School of Civil Engineering, Central South University, Changsha Hunan 410075, China

建设与运营过程中隧道衬砌由于干缩、温度、荷载和施工等原因可能产生各种不同程度、类型的裂缝[1]。衬砌裂缝对隧道稳定、耐久性及运营安全有不容忽视的影响,故此,如何进行有效的隧道裂缝现场调查与追踪对隧道正常使用有重要的意义[2]。针对衬砌裂缝图像处理国内外研究主要有:Y. Fujita和Y. Hamamoto用Hessian矩阵计算原理及方法,利用其特征值和特征向量来区分结构形状,将裂缝与非裂缝区分开来[3];S. K. Sinha和P. W. Fieguth基于统计过滤的识别分析原理,提出了裂缝提取识别算法[4];M. R. Jahanshahi和S.F.J.Masri根据图像灰度的深度信息原理,对衬砌裂缝图像进行表面重建和识别[5]。王平让提出一种基于局部网格的隧道衬砌裂缝自动识别方法[6],朱鑫建立了一种完整的隧道衬砌裂缝采集图像法与检测流程[7],成艳枝研究设计了一套隧道衬砌裂缝的检测系统,可在裂缝识别处理前对畸变图像进行矫正[8]。

然而,由于隧道为一环形空间结构物,以上研究只能对局部图像进行采集与检测分析,对整个隧道衬砌裂缝情况缺乏整体的准确判断,无法对裂缝物理特征信息(包括裂缝位置及长度)进行准确表达[9-10]。为此,本研究通过相机进行数字影像拍摄,运用自主开发的TLIM(Tunnel Layout Image Maker)软件[11],将所采集图片展开后重新拼接成隧道衬砌平面展开影像,并通过图像前处理、裂缝边缘提取、聚类分析及连接算法,实现全景图中裂缝描述的精确定位,实现对裂缝形态的精确描述与特征量化。

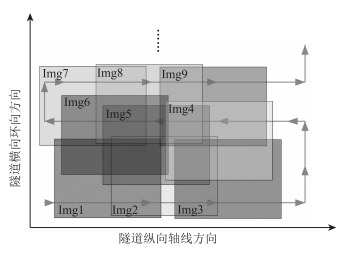

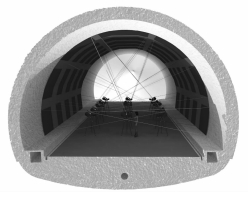

1 衬砌全景展开图像的采集与处理 1.1 衬砌裂缝图像采集隧道衬砌开裂后,结构的耐久性及外观会受一定影响,需对衬砌结构进行详细的检测评价,首先要对裂缝进行采集。现场可根据裂缝位置选取一定长度进行裂缝全覆盖图像采集,采集设备为佳能70D,图像分辨率为5 472×3 648,水平垂直分辨率均为72 dpi,拍摄距离为2~5 m。拍摄采用先纵向后环向的方法,沿S型路线进行(如图 1中指向线),纵向常设3条基线(如图 2中相机架设位置),环向拍摄点布置根据具体情况而定,双车道隧道宜布置7道,纵移动步距2~3 m,确保相邻采集图像重叠区域面积为1/3~1/2单张图面积,注意事项参见文献[12]。

|

| 图 1 图像采集重合度采集示意图 Fig. 1 Schematic diagram of coincidence degree of image acquisition |

| |

|

| 图 2 隧道衬砌图像采集示意图 Fig. 2 Schematic diagram of tunnel lining image acquisition |

| |

1.2 衬砌全景图像展开处理

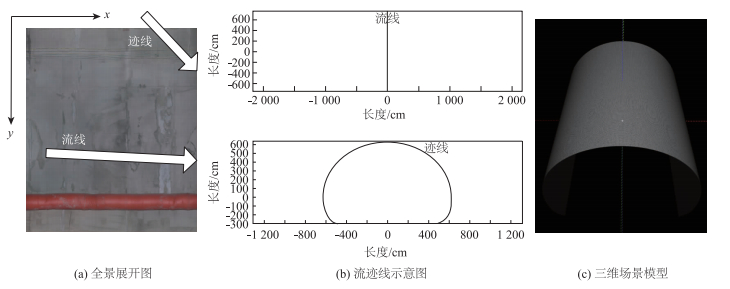

图像采集完成后,利用隧道衬砌展开影像生成器软件[11]进行图像处理,根据图像特征点【Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints】及匹配原理【Fast Approximate Nearest Neighbors with Automatic Algorithm Configuration】进行三维点云重建【Bundle Adjustment in the Large】,得到衬砌三维空间场景点云。使用隧道断面轮廓作为流线,将隧道平纵曲线复合成的导线迹线,使用流线沿迹线的三维扫略方法,可以构造出空间网格(见图 3)。通过空间点云位置鲁棒估计方法,可以求解出重建点云和模型网格的空间变换关系,使二者重叠。用三维重建得到的相机对模型网格进行投影,可以得到展开平面与像素的对应关系。利用该关系对照片进行重采样,则可以对单张进行矫正。将矫正后的照片集进行平面展开并进行完整拼接,得到隧道衬砌的全景展开图像[13],全景图像的x向为纵向迹线方向,y向为环向流线展开方向,如图 4所示。

|

| 图 3 空间曲面模型构建方法及其与展开图关系 Fig. 3 Construction method of space surface model and its relation with unfolded graph |

| |

|

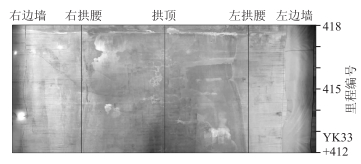

| 图 4 隧道衬砌全景展开图 Fig. 4 Tunnel lining panoramic unfolded image |

| |

2 图像边缘提取 2.1 裂缝图像前景色增强

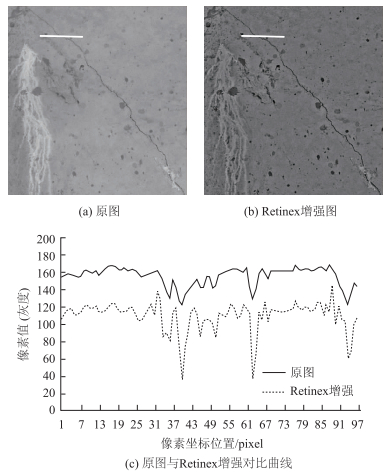

由于图像采集技术瑕疵或表面非裂缝污渍的干扰,裂缝信息可能不明显,难以直接提取确定,需采取一定的增强手段对图像进行调整,凸显裂缝信息。多尺度的Retinex(MSR)图象增强算法在保证图像高保真度的同时又能对图像的动态范围进行有效压缩。可实现色彩增强,局部、全局动态范围压缩等增强效果[14]。

MSR算法中的高斯核F(x, y)有两个参数,一个为核的尺度参数size,是计算某个R(x, y)的时候取该点周围区域的大小程度。另一个高斯分布的均方差sigma,影响的是对输入图像的加权方式,sigma越大周围像素的权值越大。即该点的R(x, y)的值仅与它周围size大小的区域有关。size过小则会导致区域内的点太单一。而信息熵是衡量图像所包含的信息量的参数,图像的信息熵越大,图像包含的信息就越丰富,细节就越丰富[14],本研究选取信息熵作为参数优选对象,见表 1,通过优选结果,本研究高斯函数参数中尺度C取161,均方差r2取为542,可得到相对较好的增强图像,见图 5。可见:图像经过Retinex算法处理后的图像中细节部位得到有效突出,裂缝低灰度值像素有效增多。

| r2 | C信息熵 | ||||||

| 100 | 120 | 140 | 161 | 180 | 200 | 220 | |

| 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 302 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

| 502 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.15 |

| 542 | 4.77 | 5.43 | 5.86 | 6.29 | 6.28 | 6.23 | 6.12 |

| 602 | 0.22 | 0.41 | 0.70 | 4.74 | 5.28 | 5.13 | 2.3 |

| 802 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.18 |

| 1002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.24 | 0.22 |

|

| 图 5 多尺度Retinex对比度增强图 Fig. 5 Multiscale Retinex contrast enhancement curve |

| |

2.2 基于裂缝宽度特征八方向Sobel算子边缘检测 2.2.1 基于八方向Sobel检测算子

基于八方向的Sobel算子在0°,22.5°,45°,67.5°,90°,112.5°,135°,157.5°这8个方向(X轴逆时针旋转方向)对图像进行边缘检测。通过各方向的算子模板与各像素作卷积运算,对运算值超过一定阈值的像素赋予前景特征颜色,最终将8个方向的特征像素汇聚到同一幅图像中,从而得到给予8方向Sobel检测算子检测图像。该算子模板按照方向依次为[8](见图 6)。

|

| 图 6 八方向Sobel检测模板 Fig. 6 Eight-directional Sobel detection template |

| |

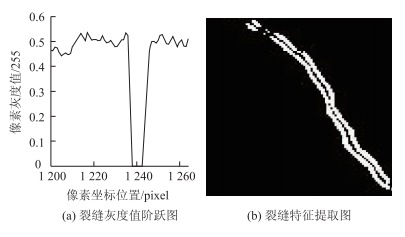

2.2.2 裂缝宽度特征

裂缝图像呈现沿裂缝宽度方向范围内的像素灰度值较低,之外像素值较高的特点,在边界两侧的灰度值会出现较大的跳跃性,整体会出现灰度值“双阶跃”现象。这种像素灰度值特征近似“沟壑”现象(见图 7)。将各方向内满足该现象条件的点提取为特征点,从而降低图中“伪裂缝”的干扰,提高“真裂缝”特征点占比。

|

| 图 7 裂缝边缘“双阶跃”现象图 Fig. 7 "Double jump" phenomenon of crack edge |

| |

在图 6模板检测基础上,提取各特征点时采用本研究宽度特征限定算子,算法如下:

(1) 将图像各像素与8个模板分别做卷积运算,得到数组mk,在各数组中寻找最大值作为该方向下的阈值[8]。

(2) 在各方向算子提取中,对于大于阈值的特征点,判断其在该方向下的裂缝宽度范围内(根据裂缝最大宽度选取,本研究选取10 mm宽度)是否具有两个及以上数量的特征点,满足条件则保留,否则舍弃。

(3) 对有两个及以上数量特征点的像素点,判断相邻点之间是否有间隔非特征点,有则保留,否则舍弃。

根据裂缝宽度特征,对于各方向内检测值大于阈值的像素点且满足裂缝宽度范围内含有间断特征点,可判定为特征点。将不含宽度信息和含宽度信息限定算子两种方法进行的提取结果对比如表 2所示。

| 算法 | 总提取数a (像素/个) |

裂缝识别数b (像素/个) |

裂缝真实总数c (像素/个) |

裂缝特征点 比率(b/a)/% |

| 不含宽度信息 | 15 816 | 6 459 | 8 054 | 40.84 |

| 含宽度信息 | 7 105 | 4 207 | 8 054 | 59.21 |

| 注:本研究宽度限定因子为10 mm, 通过换算在本图中即对应21 pixel。 | ||||

从表 2中可以看出,在经过宽度限定算子情况下,图像中提取的总特征点数大大减少,图中杂点数量大大减少,裂缝特征点的占比得到有效提高。此条件下的真实裂缝点虽然存在小部分丢失,但对于裂缝骨架的基本定位影响较小。

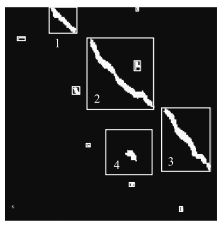

3 图像修正 3.1 基于最小外接矩形原理的裂缝孤立边缘去除最小外接矩形原理为利用某大小位置的矩形能恰好完全包含图像中的某对象边缘,该矩形通常指用图像对象区域中的最大、最小横坐标,最大、最小纵坐标定义的矩形作为其最小外接矩形[15],再判断各外接矩形邻域中是否含其他矩形的原理判断其是否为孤立边缘。

该算法的具体流程为:

(1) 对图像进行闭运算[16],目的为将近距离断开特征点区域进行连接,对图像中孔洞及微小邻接区域进行初步合并。(2)获取所有连通边缘区域的最小外接矩形。(3)以某个连通域的最小外接矩形为中心,该矩形大小为模板大小,判断其八邻域模板大小范围内是否存在其他外接矩形,如果有,则判断为非孤立点,否则为孤立点,对其进行舍弃。

如图 8中,序号4区域中的边缘连通区域,其八邻域中不含其他外接矩形,判定为孤立边缘,并进行舍弃;而序号为1,2,3区域在其邻域内含外接矩形,为非孤立点,算法对该边缘进行保留。

|

| 图 8 孤立点去除示意图 Fig. 8 Schematic diagram of isolated crack point removal |

| |

表 3中可以看出,经过最小外接矩形算子去除干扰点后,非特征像素点降低了约37%,而裂缝特征点数量最终占比将近90%,裂缝骨架基本得到凸显,图中的杂点数量愈加减少。

| 操作 | 总特征提取数 | 裂缝特征识别数 | 裂缝特征点比率/% |

| 算法作用前 | 7 105 | 4 207 | 59.21 |

| 算法作用后 | 4 521 | 3 985 | 88.14 |

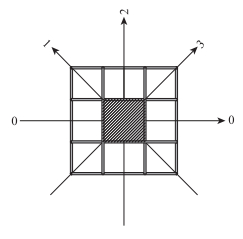

3.2 裂缝方向提取聚类分析

根据裂缝的不同方向,可将单条裂缝分为纵向、环向及斜向裂缝,不同类型的裂缝在其连接上具有相同的连接方向性,为避免各不同方向的裂缝产生交叉连接,可将裂缝通过最小外接矩形邻接关系分类而将裂缝特征图像进行分割。根据各边缘连通域的邻接关系,每二者间满足0°(0-0),45°(3-3),90°(2-2)及135°(1-1)方向(见图 9)中的任一方向关系则将其归入该方向下的分类图中。得到4个方向下的裂缝归类图。

|

| 图 9 裂缝方向分类示意图 Fig. 9 Schematic diagram of crack direction classification |

| |

对本示例中的裂缝特征图像进行聚类分析,得到的归类结果如图 10所示。对于本研究中的单条裂缝,1-1方向区域含64个邻接矩形区域,远超其他区域(0-0方向、2-2方向及3-3方向中分别含11,14及8个裂缝连通区域),可将该方向的图像定为裂缝骨架,而对于含多条裂缝,则分别对各方向下裂缝特征图像进行操作,最终再进行连接汇总。

|

| 图 10 1-1方向裂缝特征方向归类图 Fig. 10 1-1 direction crack characteristic category |

| |

3.3 基于裂缝方向矢量的连接及恢复

裂缝骨架往往为不连续区域,需在各方向图像内分别进行裂缝骨架的连接,主要从骨架间的连接点,连接区域的方向,连接段的长度3个方面考虑,对于满足条件的不连续段进行线性连接,其算法流程为:

(1) 获取各裂缝骨架的端点(始末位置),将其定义为连接种子点。(2)连接种子点在裂缝骨架的矢量方向区域范围内进行与其他种子的距离判断,寻找连接最小值。(3)连接后形成连接段,连接起始段,连接终止段,分别计算3段的方向角度(θ1, θ2, θ3),当满足连接段的方向位于其他二者中间(即min (θ2, θ3)≤θ1≤ max (θ2, θ3))时,则进行确认连接,否则舍弃该连接操作。(4)连接操作完成后,形成若干条骨架段,取最长的骨架为该方向下的裂缝代表段。

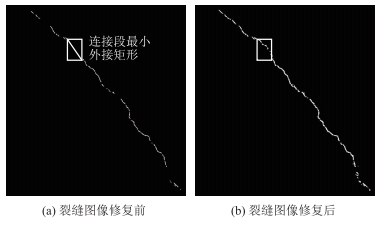

在干扰点剔除的操作中,不可避免地会剔除一些孤立的特征裂缝点。由于采用线性连接,部分较长的连接区域不能还原裂缝本来的形态,针对此,本研究从修正操作前的图中寻找补充像素点,对于位于连接段形成的最小外接矩形内的特征点(如图 11中矩形框所示)将其加入至连接前的裂缝特征图中,以此来进行修复。

|

| 图 11 裂缝特征修复效果 Fig. 11 Crack feature recovery effect |

| |

经修复后,部分缺失段的特征信息得到有效填补,且裂缝轮廓更为明显,形态信息更为准确。此时对断开段进行基于裂缝方向矢量的重新连接,裂缝特征连接效果如图 12所示。

|

| 图 12 裂缝特征连接效果 Fig. 12 Crack feature connection effect |

| |

4 裂缝特征信息统计

图像由单个像素点构成,对于全景隧道衬砌展开图,各像素为基于模型展开的像素点,并且在展开过程中已经进行像素几何形状的畸变修正[12],确保像素点完全为一平面二维的点,各像素点在图中代表的尺寸长度完全一样,在此基础上完全可通过基于像素点的统计来描述图像裂缝的特征。

4.1 骨架提取图像中包含一定的裂缝宽度信息,采用Matlab中YS算法[17]可将图像细化为单像素宽裂缝图像。其原理为在二值图像的基础上,在图像宽度方向上逐步去掉多余的像素点,而保证图像沿长度方向的整体形状不发生变化,最终使得原图像细化为由单像素连通的裂缝长度图像。

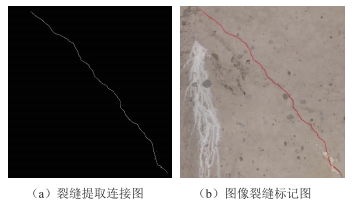

4.2 裂缝位置确定裂缝空间位置通过寻找其最大最小位置坐标确定,再与图像起始里程、单像素长度值确定实际里程信息。

裂缝纵向起始终止位置为:

|

(1) |

裂缝环向起始终止位置为:

|

(2) |

方向角度采用裂缝段两端点的坐标进行近似反算,大小为:

|

(3) |

式中, x为隧道纵向; y为衬砌环向展开方向; lpic_start为图像起始里程; lengthpixel为每单位像素代表的实际长度; 点(x1,y1)及点(x2,y2)为裂缝端点位置。

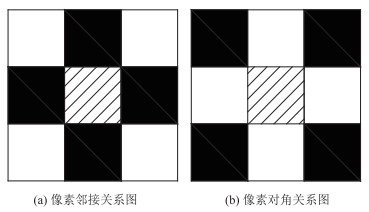

4.3 裂缝长度计算裂缝长度按照其内部像素之间的邻接关系进行换算(如图 13所示),满足四邻域关系则其长度为1个像素长度,满足对角关系则为2倍的单像素长度。

|

| 图 13 像素位置关系图 Fig. 13 Pixel position diagram |

| |

将所有的关系长度进行求和,得到整个裂缝的长度l。

|

(5) |

式中N为图像中所有满足相邻八邻域关系的像素对数。

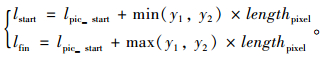

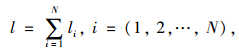

5 工程应用武冈至靖州高速公路青岩头隧道YK33+412~420里程段二衬右拱腰-右边墙位置在施工期间开裂,为分析其破损程度,采用全景图像拼接方法对其进行空间位置及长度分析,采用裂缝测宽仪对其进行宽度测量分析。

全景图像由于尺寸较大,像素数量多,直接对其进行裂缝提取效率慢,首先人工初步划定裂缝范围,选取该区域进行精确分析,然后通过图像的起止里程信息或像素展开参数选取值,换算得到像素长度值,将准确结果回归到全景图像中并进行整体参数计算,得到裂缝的长度、方向及空间分布信息如图 14所示。

|

| 图 14 隧道衬砌裂缝检测识别 Fig. 14 Tunnel lining crack detection |

| |

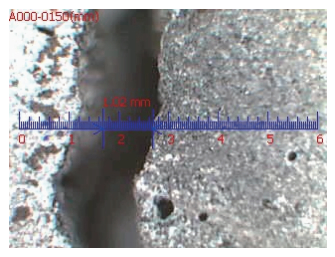

在该段裂缝长度内选取代表性测点,经裂缝测宽仪测试,裂缝宽度最大为1.54 mm,如图 15所示,按隧道养护规范裂缝分级标准[18]规定方法,测得该隧道二衬段裂缝长度6.38 m。将人工实测结果与本研究算法所得结果对比于表 4中可见:本研究算法的识别较为准确,仅在长度值上会稍微偏小,主要是由于本算法采取多次干扰去除和连接操作,对裂缝首末位置处的孤立裂缝点不能进行有效的找回与恢复,造成长度统计上局部的缺失。两种结果表明,裂缝分布位置为右拱腰~右边墙,缺陷的评定状况值均为1/2,评价结果一致。

|

| 图 15 测点裂缝宽度图(单位:mm) Fig. 15 Crack width of measuring point(unit:mm) |

| |

| 隧道名称 | 裂缝编号 | 起止里程 | 方式 | 位置 | 长度/m | 裂缝最大 宽度/mm |

裂缝类型 | 评定 状况值 |

| 青岩头隧道 | 1 | YK33+412-420 | 实测(图上绘制) | 右拱腰~右边墙 | 6.83 | 1.54 | 斜向(67.35°) | 1/2 |

| 算法识别 | 右拱腰~右边墙 | 6.38 | 1.54(实测) | 斜向(65.11°) | 1/2 |

6 结论

(1) 针对常规隧道衬砌裂缝识别的局部性及信息不全的局限,运用自主开发的TLIM软件,实现了将空间图像转为平面图像,具有很好的描述性及测量性,形成了一种科学快速的检测分析技术。

(2) 本研究提出一种基于裂缝宽度特征的分析方法,通过实践证明该方法大大降低了“伪裂缝”的干扰,提高了对裂缝识别的准确率。

(3) 应用这种新的检测分析技术实现了裂缝的有效连接与连接段裂缝种子的恢复,还原真实裂缝形态信息,从而可以得到详细完整的裂缝统计特征信息。

(4) 该技术方法实现了对缺陷的精细化描述定位,主要从其裂缝位置、长度、方向等方面进行量化分析,速度快。

(5) 该技术方法已经在具体工程施工中获得应用且效果良好。

| [1] |

叶飞, 何川, 夏永旭. 公路隧道衬砌裂缝的跟踪监测与分析研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(7): 97-104. YE Fei, HE Chuan, XIA Yong-xu. Post-construction Monitoring and Analysis for Highway Tunnel Lining Cracks[J]. Chinese Journal of Civil Engineering, 2010, 43(7): 97-104. |

| [2] |

张蕾, 惠新, 陈龙, 等. 基于图像技术的水泥稳定级配碎石加载损伤特征研究[J]. 公路交通科技, 2017, 34(6): 38-44. ZHANG Lei, HUI Xin, CHEN Long, et al. Study on Damage Characters of Graded Cement Stabilized Crushed Stone under Loading Based on Image Processing Technique[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(6): 38-44. |

| [3] |

FUJITA Y, HAMAMOTO Y. A Robust Automatic Crack Detection Method from Noisy Concrete Surfaces[J]. Machine Vision and Applications, 2011, 22(2): 245-254. |

| [4] |

SINHA S K, FIEGUTH P W. Automated Detection of Cracks in Buried Concrete Pipe Images[J]. Automation in Construction, 2006, 15(1): 58-72. |

| [5] |

JAHANSHAHI M R, MASRI S F J. Adaptive Vision-Based Crack Detection Using 3D Scene Reconstruction for Condition Assessment of Structures[J]. Automation in Construction, 2013, 24(2): 227-241. |

| [6] |

王平让, 黄宏伟, 薛亚东. 基于图像局部网格特征的隧道衬砌裂缝自动识别[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(5): 991-999. WANG Ping-rang, HUANG Hong-wei, XUE Ya-dong. Automatic Recognition of Cracks in Tunnel Lining Based on Characteristics of Local Grids in Images[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2012, 31(5): 991-999. |

| [7] |

朱鑫.隧道结构表面病害特征快速检测研究[D].成都: 西南交通大学, 2014. ZHU Xin. Rapid Detection of Surface Damage Characteristics of Tunnel Structures[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2014. |

| [8] |

成艳枝.基于图像处理的隧道衬砌裂缝检测系统设计与研究[D].太原: 太原理工大学, 2015. CHENG Yan-zhi. Design and Research of Tunnel Lining Crack Detection System Based on Image Processing[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2015. |

| [9] |

叶贵如, 周青松, 林晓威. 基于数字图像处理的表面裂缝宽度测量[J]. 公路交通科技, 2010, 27(2): 75-78, 84. YE Gui-ru, ZHOU Qing-song, LIN Xiao-wei. Measurement of Surface Crack Width Based on Digital Image Processing[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(2): 75-78, 84. |

| [10] |

李健超, 张翠兵, 柴雪松, 等. 基于图像识别技术的隧道衬砌裂缝检测系统研究[J]. 铁道建筑, 2018, 58(1): 20-24. LI Jian-chao, ZHANG Cui-bing, CHAI Xue-song, et al. Research on Crack Detection System of Tunnel Lining Based on Image Recognition Technology[J]. Railway Engineering, 2018, 58(1): 20-24. |

| [11] |

彭斌, 祝志恒, 阳军生, 等. 基于全景展开图像的隧道衬砌渗漏水数字化识别方法研究[J]. 现代隧道技术, 2019, 56(3): 31-37, 44. PENG Bin, ZHU Zhi-heng, YANG Jun-sheng, et al. On Digital Identification of Water Leakage at Tunnel Lining Based on the Panoramic Developed Image[J]. Modern Tunnel Technology, 2019, 56(3): 31-37, 44. |

| [12] |

祝志恒.基于多视几何的隧道展开全景影像构建方法及应用研究[D].长沙: 中南大学, 2017. ZHU Zhi-heng. Tunnel Panoramic Image Construction Method Based on Multi-view Geometry and Application[D]. Changsha: Central South University, 2017. |

| [13] |

ZHU Z H, FU J Y, YANG J S. Panoramic Image Stitching for Arbitrarily Shaped Tunnel Lining Inspection[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2016, 31(12): 936-953. |

| [14] |

何艳, 方帅. 一种局部多尺度retinex算法在雾天图像中的应用[J]. 合肥工业大学学报:自然科学版, 2015, 38(10): 1333-1338. HE Yan, FANG Shuai. A Local Multi-scale Retinex Algorithm for Foggy Image[J]. Journal of Hefei University of Technology:Natural Science Edition, 2015, 38(10): 1333-1338. |

| [15] |

卢蓉, 范勇, 陈念年, 等. 一种提取目标图像最小外接矩形的快速算法[J]. 计算机工程, 2010, 36(21): 178-180. LU Rong, FAN Yong, CHEN Nian-nian, et al. Fast Algorithm for Extracting Minimum Enclosing Rectangle of Target Image[J]. Computer Engineering, 2010, 36(21): 178-180. |

| [16] |

阮秋琦. 数字图像处理学[M]. 北京: 电子工业出版社, 2001. RUAN Qiu-qi. Digital Image Processing[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2001. |

| [17] |

ZHANG T Y, SUEN C Y. A Fast Parallel Algorithm for Thinning Digital Patterns[J]. Communications of the ACM, 1984, 27(3): 236-239. |

| [18] |

JTG H12—2015, 公路隧道养护技术规范[S]. JTG H12—2015, Technical Specification of Maintenance for Highway Tunnel[S]. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37

,

,