扩展功能

文章信息

- 裴玉龙, 蔡小溪, 刘颖慧

- PEI Yu-long, CAI Xiao-xi, LIU Ying-hui

- 长途客运驾驶员出车前疲劳状态便捷检测方法研究

- Study on Method for Convenient Detecting Long-distance Bus Driver's Fatigue State before Driving

- 公路交通科技, 2020, 37(1): 131-140

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(1): 131-140

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.01.016

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-05-16

长途客运驾驶员是指持有A1类型驾驶证,长距离及长时间驾驶客车进行旅客运输的一类驾驶者。从事长途客运的驾驶者一般具有较为稳定的情绪及丰富的驾驶经验,但受工作条件及工作性质影响,是疲劳驾驶的高发人群。疲劳状态是逐渐积累形成的,存在潜伏期,在驾驶过程中会对驾驶员的操作能力、反应判断能力等产生影响,导致动作迟误、操作不当等不安全驾驶行为,进而发生交通事故。因此,准确检测驾驶员的疲劳状态,判断其是否适宜执行驾驶任务,对保障交通安全具有重要的现实意义。

国内外学者围绕驾驶员疲劳状态的检测开展了较为广泛的研究,主要从生理及心理检测、外部特征检测、驾驶行为检测、主观评价5类方法着手。其中,李君羡[1]等从脑电波数据角度测量驾驶员的疲劳感;周展鹏[2]等利用心电信号对疲劳进行判定;李响[3]等运用语音样本数据衡量驾驶员疲劳状况;桑峣[4]等运用心理反应检测仪器鉴定驾驶员疲劳状态;Ki Wan Kim[5]、Mitesh Patel[6]等通过对眼睛睁闭的检测判定驾驶员疲劳状态;Liyan Zhang[7]等通过估计头部姿势来确定驾驶员疲劳度;施树明[8]等通过对嘴唇几何特征值的提取,实时监控并区分驾驶员不同精神状态;李洋[9]等借鉴不同国家睡眠、疲劳量表对疲劳状态进行划分;胥川[10]等分别在模拟及实际道路环境试验中对驾驶员进行驾驶行为等的检测。在既有研究的基础上,本研究拟围绕疲劳驾驶的高发人群——长途客运驾驶员开展疲劳状态检测方法的研究。考虑到长途客运驾驶员的工作属性,同时需在出车前进行检测,因此,其方法应具备准确、简单便捷、普适、经济及实用等特点,以及时掌握长途客运驾驶员疲劳状态,确定其是否可以出车,提升驾驶员行车安全,减小因疲劳驾驶造成客车交通事故的概率,为客运公司提供规避运营风险的有力参考。

既有检测方法中,生理检测法、外部特征检测法准确率高,但一般需使用接触式检测装置,操作过程繁复且成本高,主要被应用于试验阶段;驾驶行为检测法要求客车上配备车载传感器,不具有普适性及经济型,且检测结果易受路况等驾驶环境影响,准确率较低,因此初步排除以上3类方法。长途客运驾驶员疲劳状态对安全行车影响作用更大的主要是心理疲劳,且心理检测法是目前研究驾驶疲劳较常用的方法,深度知觉仪等心理学设备操作简单,准确性相对较好;主观评价检测法操作简单易行,对驾驶员行车无干扰,因此,确定本研究使用心理检测法和主观评价检测法。考虑到生理检测法及外部特征检测法准确率高,其中对于语音的检测具有成本低、不与驾驶员接触等优点,因此将语音检测法纳入本研究检测方法之一。据此,本研究设计了主观问题测试、心理反应检测及语音检测3种方法。

1 主观问题测试法 1.1 问题测试指标筛选驾驶员疲劳状态问题测试法以疲劳问卷为基础,通过问题测试得分对驾驶员疲劳状态进行断定。参考Stanford睡眠尺度表和北欧睡眠问卷(BNSQ),将疲劳状态划分成不疲劳和疲劳两种状态,其中,疲劳状态进一步划分为轻度疲劳、中度疲劳及重度疲劳3种疲劳程度。国内外学者通过相关研究得知焦虑等情绪状态及性格、肥胖及高血压等疾病、年龄等因素会影响并造成驾驶员产生疲劳状态,驾驶年限及经验与驾驶员对危险认知的程度有关。归纳驾驶员疲劳状态影响因素,并依此设计调查问卷问题,问题因子如表 1所示,此外,还包括性别及是否需要借助药物睡眠这2项指标,但通过对长途客运驾驶员开展问卷调查,收集的105份有效问卷中被调查的驾驶员均为男性,且均不需借助药物睡眠,因此将这2项指标去除,最终得到19项指标,共33个问题因子。

| 编号 | 问题测试指标 | 疲劳状态等级 | ||

| Pearson相关性 | 显著性 | 样本量 | ||

| 1 | 您的年龄多大? | -0.033 | 0.740 | 105 |

| 2 | 您的血型为A型 | -0.063 | 0.525 | 105 |

| 3 | 您的血型为B型 | -0.059 | 0.550 | 105 |

| 4 | 您的血型为O型 | 0.228* | 0.020 | 105 |

| 5 | 您的血型为AB型 | -0.079 | 0.422 | 105 |

| 6 | 您的血型为其他型 | -0.064 | 0.514 | 105 |

| 7 | 您的驾龄是多久? | 0.055 | 0.575 | 105 |

| 8 | 您的婚姻状况是什么? | 0.042 | 0.671 | 105 |

| 9 | 您的学历是什么? | -0.064 | 0.514 | 105 |

| 10 | 近一个月内是否发生过交通事故? | 0.505** | 0.000 | 105 |

| 11 | 您感到四肢酸痛吗? | 0.258** | 0.008 | 105 |

| 12 | 您觉得自己昏昏欲睡,十分困倦吗? | 0.280** | 0.004 | 105 |

| 13 | 您觉得驾驶车辆有些费力吗? | 0.473** | 0.000 | 105 |

| 14 | 您觉得体力不支吗? | 0.377** | 0.000 | 105 |

| 15 | 您觉得您的肌肉力量相较过去有所减小吗? | 0.235* | 0.016 | 105 |

| 16 | 您觉得您需要休息一会儿吗? | 0.315** | 0.001 | 105 |

| 17 | 您现在难以集中您的注意力吗? | 0.377** | 0.000 | 105 |

| 18 | 您还喜欢做过去喜欢做的那些事吗? | -0.135 | 0.169 | 105 |

| 19 | 您现在感觉讲话有些口吃含糊吗? | 0.505** | 0.000 | 105 |

| 20 | 您讲话时是否感觉难以找到合适的词语进行描述? | 0.258** | 0.008 | 105 |

| 21 | 您现在觉得您的记忆能力与往常一样吗? | -0.259** | 0.008 | 105 |

| 22 | 您觉得您的头脑在思考问题的时候与原来一样有逻辑吗? | -0.145 | 0.140 | 105 |

| 23 | 您的累计工作日是多少? | -0.024 | 0.805 | 105 |

| 24 | 您的驾驶差异如何? | 0.226* | 0.020 | 105 |

| 25 | 您夜间休息时是否起夜? | 0.043 | 0.667 | 105 |

| 26 | 您的睡眠差异如何? | -0.097 | 0.327 | 105 |

| 27 | 您平均每日睡眠时长? | -0.064 | 0.513 | 105 |

| 28 | 您的睡眠质量如何? | 0.115 | 0.241 | 105 |

| 29 | 1 h内是否饮过酒? | 0.207* | 0.034 | 105 |

| 30 | 1 h内是否服用过药物? | 0.325** | 0.001 | 105 |

| 31 | 1 h内是否喝过咖啡? | -0.052 | 0.600 | 105 |

| 32 | 1 h内是否吸过烟? | -0.037 | 0.705 | 105 |

| 33 | 驾驶前的情绪如何? | 0.136 | 0.165 | 105 |

| 注:① **表示通过了置信度为99%的显著性检验;②*表示通过了置信度为95%的显著性检验。 | ||||

分析33个问题因子与疲劳状态等级之间的相关性,结果如表 1所示。通过了置信度为99%的问题因子共11个,且这些问题因子均只需回答YES或者NO,具有简单、便捷等特点。根据问题因子与疲劳状态等级之间的显著程度,分别赋予1,2,3分,实现评判指标数量化。问题因子数量化原则如表 2所示,问题测试法问题因子及其分值如表 3所示。

| 显著度 | 分值 |

| x < 0.004 | 3 |

| 0.004≤x < 0.007 | 2 |

| 0.007≤x < 0.010 | 1 |

| 编号 | 问题因子 | 分值 | 得分答案 |

| 1 | 您觉得驾驶车辆有些费力吗? | 3 | 是 |

| 2 | 您觉得您需要休息一会儿吗? | 3 | 是 |

| 3 | 您觉得体力不支吗? | 3 | 是 |

| 4 | 您现在感觉讲话有些口吃含糊吗? | 3 | 是 |

| 5 | 您现在难以集中您的注意力吗? | 3 | 是 |

| 6 | 1 h内是否服用过药物? | 3 | 是 |

| 7 | 近一个月内是否发生过交通事故? | 3 | 是 |

| 8 | 您觉得自己昏昏欲睡,十分困倦吗? | 2 | 是 |

| 9 | 您感到四肢酸痛吗? | 1 | 是 |

| 10 | 您讲话时是否感觉难以找到合适的词语进行描述? | 1 | 是 |

| 11 | 您现在觉得您的记忆能力与往常一样吗? | 1 | 否 |

1.2 疲劳状态判定阈值

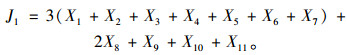

将问题因子记为X1~X11,将问题测试法总分数记为J1,根据各问题因子的分值,建立疲劳状态计算公式,如式(1)所示:

|

(1) |

确定问题测试法所得总分数与驾驶员疲劳状态等级的对应关系,如表 4所示。其中,认定分数达到10分及其以上时,驾驶员严重疲劳,继续驾驶存在一定风险。

| 问题测试法总分数 | 疲劳状态等级 |

| 0 | 不疲劳 |

| [1, 9] | 轻度疲劳 |

| [10, 17] | 中度疲劳 |

| [18, 26] | 重度疲劳 |

2 心理反应检测法 2.1 心理反应检测指标筛选

心理反应检测法是指通过人在受到外部环境刺激时所产生的反应来判断疲劳状态的一种方法,主要采用视觉、速度知觉及判断能力等测试仪获取相关数据,并据此判定驾驶员疲劳状态。本研究使用深视力测试仪对驾驶员进行深视力检测,使用速度估计检测仪对驾驶员进行速度知觉检测,使用复杂反应判断仪做判断能力检测。

依据既有样本量求算方法[11],确定本次试验最小样本量为20人。由于试验所用的复杂反应判断仪在检测反应时间的同时会采集动作误判次数,对反应时间指标的获取具有一定的影响,因此,为了校正该指标,提出反应时间指标校正公式,如式(2)所示:

|

(2) |

式中,AT为修正后的反应时长;t为仪器显示反应时长;e为仪器显示动作判断失误操作次数;b为不失误情况下平均反应时长。

为减小试验误差,选择身体健康,年龄在25~40岁之间,驾龄超过2 a,且视力在1.0以上的驾驶员20名作为被试者。在实际试验前,对被试者进行仪器使用方法培训,保证其能熟练操作仪器,以提高试验结果的准确性。同时,要求被试者在试验前一天不能饮用咖啡、酒等对人体机能产生影响的饮品。

为采集被试驾驶员在清醒和疲劳状态下的心理反应数据,以分析两组数据之间的差异性,本研究将传统驾驶员外部特征检测法进行简化,结合相关研究理论基础[12-14],提出一种由16个观测判定指标组成的外部特征检测法。其中,指标按照能否证明驾驶员处于疲劳状态、是否易产生误差等原则被分为A,B,C 3类,如表 5所示。

| 编号 | 观测判定指标 | 分类 | 答案 | |

| 是 | 否 | |||

| 1 | 较平时相对安静,没有过多交谈 | A | 1 | 0 |

| 2 | 身体僵硬,不自然 | |||

| 3 | 忍不住深呼吸 | |||

| 4 | 动作迟缓无力 | |||

| 5 | 眼神呆板 | |||

| 6 | 目光飘忽不定 | |||

| 1 | 交谈时回答缓慢 | B | 1 | 0 |

| 2 | 嘴角下垂,无表情 | |||

| 3 | 眉头下垂,无表情 | |||

| 4 | 频繁眨眼 | |||

| 5 | 略显心神不宁,心绪杂乱 | |||

| 1 | 努力抵抗困意,特意睁大眼睛 | C | 1 | 0 |

| 2 | 眼膜出现充血迹象 | |||

| 3 | 眼皮睁开角度小 | |||

| 4 | 无精打采 | |||

| 5 | 打哈欠频率较平时增多 | |||

选择5名观测者对20名驾驶员进行判定指标的观测,观察时长为10 min。根据被试驾驶员的疲劳状态对所得观测判定指标总得分数进行划分,最终确定观测结果判定阈值,如表 6所示。

| 问题测试得分 | 疲劳状态 |

| ∑A=∑B=∑C=0 | 清醒 |

| ∑A≥3或∑C≥2 | 疲劳 |

| 其他 | 辅助判断,视情况而定 |

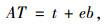

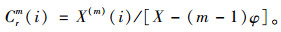

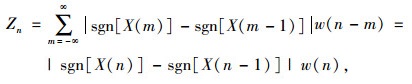

利用本研究所提出的外部特征检测法分别采集20名驾驶员在清醒和疲劳两种状态下的数据,结果见图 1。由图可知,深视力差异、速度估计差异、修正反应时长3项指标疲劳状态测试值均大于清醒状态。根据试验被试人情况,本研究b取0.1 s。

|

| 图 1 疲劳和清醒状态下各指标对比 Fig. 1 Comparison of indicators in fatigue and wakefulness |

| |

对各指标在疲劳及清醒状态下的差异显著性进行检验,结果见表 7。其中,深视力差异及修正反应时长两项指标差异显著,速度估计差异不显著,究其原因可能是由于被试驾驶员在试验过程中会无意识地记住速度,从而影响试验结果,因此,确定心理反应检测法的检测指标为深视力差异及修正反应时长两项指标。

| 检测指标 | 状态 | 显著性 | |

| 清醒 | 疲劳 | ||

| 深视力差异/mm | 8.95±5.00 | 15.34±7.13 | 0.002(< 0.01) |

| 速度估计差异/s | 0.46±0.27 | 0.63±0.32 | 0.071(> 0.01) |

| 修正反应时长/s | 0.77±0.14 | 1.02±0.19 | 0.000(< 0.01) |

2.2 疲劳状态判定因子

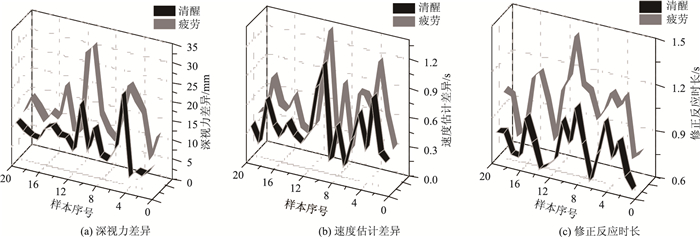

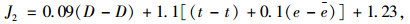

记J2为心理反应检测法进行评定驾驶员疲劳状态的因子,计算公式如下:

|

(3) |

式中,α, β, γ为评判系数;ΔD为清醒状态下的深视力差异值平均值与实际测量值之差;ΔAT为清醒状态下的修正反应时长平均值与实际测量值之差。

进行重复试验,要求被试驾驶员对应填写Stanford量表,将其得分与疲劳状态等级相对应,得J2=0.09ΔD+1.1ΔAT+1.23,将式(2)代入,得:

|

(4) |

式中,J2为驾驶员疲劳状态心理检测法评判因子;D为被试驾驶员试验时所获得的实际深视力差异值;D为驾驶员在清醒状态时所采集到的深视力差异值平均值;t为被试驾驶员试验时复杂反应判断检测仪实际显示的时长数值;t为驾驶员在清醒状态时复杂反应判断检测仪所显示的反应时长平均值;e为被试驾驶员试验时复杂反应判断检测仪显示的实际操作错误次数;e为驾驶员在清醒状态时复杂反应判断操作错误次数平均值。

通过式(4)求算驾驶员疲劳状态评判因子,进而划分评判因子阈值,如表 8所示。

| 评判因子阈值范围 | 疲劳状态等级 |

| 0≤J2 < 1.5 | 不疲劳/轻度疲劳 |

| 1.5≤J2 < 2.5 | 中度疲劳 |

| 2.5≤J2 | 重度疲劳 |

3 语音检测法 3.1 语音信号特征参数分析与计算

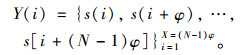

人在处于疲劳状态时,其言语发音器官在生理上会产生一定的变化,对语音信号的混沌特性直接造成影响[3],相关研究[15]表明言语发音器官的非线性动力学特性可以表达语音信号的混沌特性。相空间重构是混沌时间序列处理中非常重要的一个步骤,本研究采用延时相图法进行相空间重构,记X点采样的一维语音信号时间序列为{s(i)}i=1X,延迟时间为φ,将连续的N个延时采样点进行组合,得到N维欧式空间中的X-N+φ个向量点集Y(i),如式(5)所示。

|

(5) |

人体感觉到疲劳时,其语音信号特征参数的变化主要表现在:语音信号基音频率下降,语音信号基音周期延长;语音信号振幅降低;语音清晰度降低,清、浊音变化不明显[3]。基音频率受个人声带的长短、薄厚、韧性及性别、年龄等因素影响;人的发声习惯及心情会对清、浊音产生影响,故本研究对这两项参数不予考虑。基于以上特点,选择分形维数、近似熵、短时平均幅度、短时平均过零率、短时平均能量等传统语音特征参数作为表征指标。

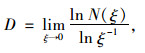

(1) 分形维数。分形维数可以度量复杂形体的不规则性,能够从几何学的视角表征语音信号的复杂性。分形维数的计算公式如式(6)所示。

|

(6) |

式中,ξ为用于覆盖被测形体以确定维数的立方体的边长;N(ξ)为立方体的数量。

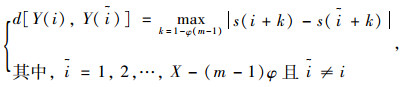

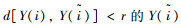

(2) 近似熵。近似熵是从统计学的角度表征语音信号动力学特性的指标,该值越大表明信号序列的复杂度越大。在重构的信号模型中计算对应元素间的最大差值为:

|

(7) |

式中, m为相空间维数;X为语音信号时间序列数量。

给定阈值r,通常取0.2~0.3,统计所有满足

|

(8) |

对所有i点取其对数平均值,记为μm:

|

(9) |

增加相空间的维数,使用上述方法重新计算μm+1。在有限个状态时间序列下,语音特征参数近似熵估计值表达公式见式(10):

|

(10) |

(3) 短时平均幅度。短时平均幅度是度量信号幅度值变化大小的指标,可以表征一帧语音信号的能量。计算公式如式(11)所示。

|

(11) |

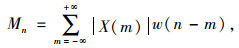

式中, n为帧数; w(n-m)为对信号的线性滤波运算。

(4) 短时平均过零率。短时过零率是用于描述语音信号时域的指标,可反映信号的频率信息,通过计算一段时间内的过零率可得到平均过零率。短时平均过零率的定义为:

|

(12) |

式中,sgn[·]为符号函数,其定义如下:

|

(13) |

(5) 短时平均能量。短时平均能量相当于语音信号的平方通过一个h(n)=w2(n)的线性滤波器输出值,其中w(n)为窗函数。

|

(14) |

本研究通过使用手机内置录音软件录取被试驾驶员的声音,利用Cool Edit Pro处理软件进行语音截取与降噪,并将语音格式由mp3转化为wav格式。通过一阶FIR高通数字滤波器对语音信号进行预加重处理,采用交叠分帧的方法引入汉明窗进行加窗分帧处理。

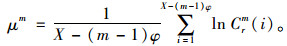

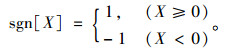

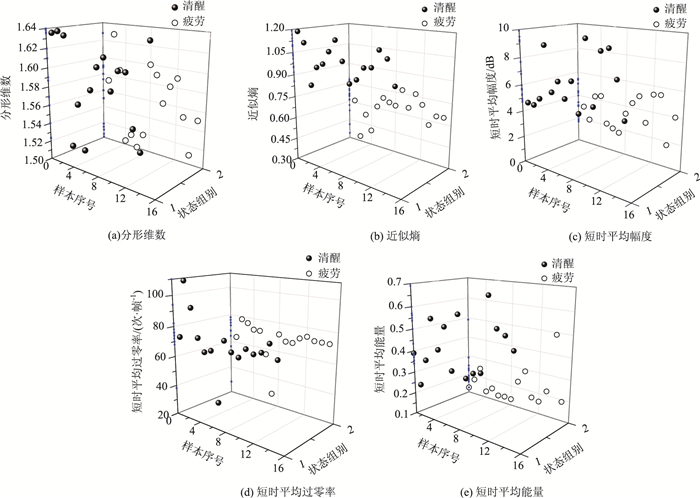

类比心理反应检测试验中被试对象选择标准,选择15名长途客运驾驶员作为本试验被试对象,分别在其处于“精神饱满”和“昏昏欲睡、动作迟缓、眼神呆板”两种状态时,利用手机内置录音软件录取“开始试验”4个字,手机麦克风需置于嘴部10 cm处,用时2 s左右。语音采集完成后,使用Cool Edit Pro处理软件及MATLAB数据分析软件等进行语音的处理与分析,获取清醒及疲劳状态下长途客运驾驶员语音信号特征指标数值,见图 2。

|

| 图 2 疲劳与清醒状态下各指标对比 Fig. 2 Comparison of indicators in fatigue and wakefulness |

| |

由图可知:近似熵在驾驶员处于疲劳和清醒状态时有明显的分界值;分形维数与短时平均能量分布较为离散,尤其分形维数离散程度大,且其在清醒状态下的数值均较疲劳状态大,清醒状态下的短时平均能量分布较疲劳状态更加离散,分别处于0.25~0.7及0.1~0.25范围内;短时平均幅度不同状态下差值较大;短时平均过零率分布较为集中,变化范围为60~80次/帧,但受语音信号转化的影响,可能会产生部分异常值,如图中的110,28等。运用SPSS软件对两组状态的差异性进行检验,结果如表 9所示。

| 编号 | 特征参数 | 状态 | 显著性 | |

| 清醒 | 疲劳 | |||

| 1 | 分形维数 | 1.59±0.04 | 1.56±0.04 | 0.023(>0.01) |

| 2 | 近似熵 | 1.04±0.10 | 0.62±0.12 | 0.000(< 0.01) |

| 3 | 短时平均幅度/dB | 6.77±1.88 | 3.45±1.33 | 0.000(< 0.01) |

| 4 | 短时平均过零率/(次·帧-1) | 75.73±14.83 | 67.47±12.11 | 0.106(>0.01) |

| 5 | 短时平均能量 | 0.46±0.12 | 0.20±0.09 | 0.000(< 0.01) |

结合指标差异性检验结果,选取呈显著差异的特征参数作为长途客运驾驶员语音检测指标,分别为近似熵、短时平均幅度及短时平均能量。

通过相关研究结果可知,近似熵、短时平均幅度及短时平均能量的变化率会随疲劳程度的提高而逐渐增大[16-17]。其中,短时平均能量及短时平均幅度的变化率通过对处于不同疲劳状态的驾驶员进行测试,以清醒状态为标准计算出由清醒到不同疲劳等级的变化率;语音信号近似熵在不同疲劳等级下的变化情况目前尚未见报道,本研究将“昏昏欲睡、动作迟缓、眼神呆板”状态时的测量结果作为重度疲劳近似熵的取值,考虑到短时平均能量及短时平均幅度变化率增长较为稳定,由此等比例换算轻度及中度疲劳的增长率,结果如表 10所示。

| 语音信号特征参数 | 疲劳/% | ||

| 轻度 | 中度 | 重度 | |

| 近似熵 | 20.27 | 29.71 | 40.10 |

| 短时平均幅度/dB | 15.86 | 22.92 | 32.80 |

| 短时平均能量 | 24.80 | 37.27 | 47.51 |

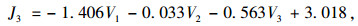

记清醒状态为1,疲劳状态为2,建立3项语音特征参数与驾驶员疲劳状态之间的关系函数,如式(15)所示;同时,对驾驶员所处状态及其疲劳等级进行阈值划分,见表 11。

| 评判因子阈值范围 | 驾驶员状态等级 |

| 0≤J3 < 1 | 清醒 |

| 1≤J3 < 1.5 | 轻度疲劳 |

| 1.5≤J3 < 2 | 中度疲劳 |

| 2≤J3 | 重度疲劳 |

|

(15) |

式中, J3为驾驶员疲劳状态语音检测法评判因子;V1为近似熵检测值;V2为短时平均幅度检测值;V3为短时平均能量检测值。

4 疲劳状态便捷检测法的验证与应用 4.1 验证性试验设计 4.1.1 验证指标筛选相关研究表明,Electroencephalogram(脑电波,EEG)是最适宜进行驾驶疲劳评价的生理指标[18]。综合现有研究成果,本研究选定(α+θ)/β(α,θ,β为脑电波信号特征值)为长途客运驾驶员疲劳状态便捷检测法的验证指标,作为被试驾驶员疲劳状态提供判定标准。

类比心理反应检测试验中被试对象选择标准,选择5名长途客运驾驶员作为本试验被试对象。试验前一天,确保驾驶员有充足的休息时间,没有饮酒及服用任何药物的行为;试验时,要求被试驾驶员佩戴Physio生理多导仪在实际道路上连续驾驶4 h。每15 min采集一组脑电数据,以中间5 min的(α+θ)/β值作为试验数据,以开始试验后的5 min脑电值作为0时刻数值。

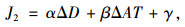

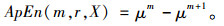

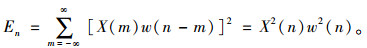

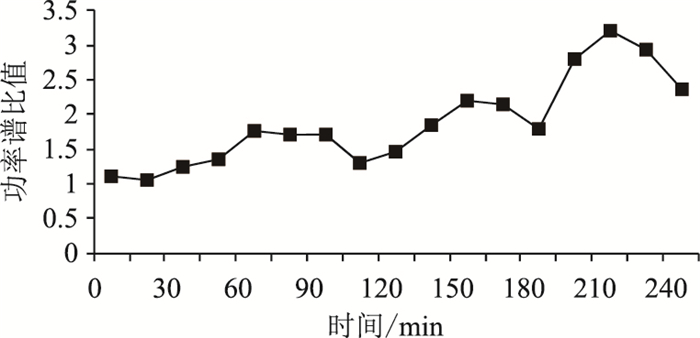

采用周期图法对5名驾驶员的脑电信号进行快速离散傅里叶变换,将信号的时域函数转化为功率谱函数,对脑电信号进行功率谱估计,提取(α+θ)/β,去掉显著差异值后取平均值,得到驾驶员连续驾驶4 h的(α+θ)/β变化情况,结果如图 3所示。

|

| 图 3 连续驾驶时(α+θ)/β变化情况 Fig. 3 Change of (α+θ)/β during continuous driving |

| |

通过图 3可知,驾驶员在连续驾驶过程中,会逐渐由清醒状态达到轻度、中度疲劳最后达到重度疲劳状态。在达到轻度疲劳状态后,通过自我控制和自我调节,缓慢地恢复清醒状态,但45 min左右再次达到中度疲劳状态,而后再次经过自我调节,疲劳状态逐渐减轻,但30 min左右迅速达到重度疲劳状态。观察各状态突变节点,对(α+θ)/β进行阈值划分,如表 12所示。

| 范围 | 疲劳状态 |

| 0≤(α+θ)/β < 1.7 | 清醒 |

| 1.7≤(α+θ)/β < 2.2 | 轻度疲劳 |

| 2.2≤(α+θ)/β < 2.5 | 中度疲劳 |

| 2.5≤(α+θ)/β | 重度疲劳 |

4.1.2 试验方案及流程

本次验证性试验旨在通过选定的脑电指标对本研究所提出的3种便捷检测方法进行检验。选择19名长途客运驾驶员作为被试对象,试验时,尽量要求每位被试驾驶员处于不同的疲劳状态,通过Physio生理多导仪及D-Lab软件对脑电指标进行采集与记录,在此过程中同时开展语音检测及主观问题检测,完成后再进行心理反应检测。

为确保试验数据的有效性,试验前一天,需组织被试驾驶员进行培训,详细讲解试验步骤及流程,要求被试驾驶员使用试验设备操作练习,其中,在培训心理反应检测仪时,为每位被试驾驶员采集若干组试验数据,筛除异常数据,将其平均值作为被试驾驶员正常状态下心理检测指标的基准。

4.2 验证性试验结果分析对各种方法的判定结论进行统一化处理,将本研究所提出的清醒、不疲劳和轻度疲劳归为A类疲劳状态,认为是可以执行驾驶任务的疲劳状态;中度和重度疲劳归为B类疲劳状态,认为是不建议执行驾驶任务的疲劳状态。

对试验采集得到的19名被试驾驶员脑电数据进行处理得到(α+θ)/β值,根据表 9进行疲劳等级及疲劳类型的判定,结果如表 13所示。

| 编号 | (α+θ)/β | 疲劳状态 | |

| 等级 | 类型 | ||

| 1 | 2.22 | 中度疲劳 | B |

| 2 | 1.87 | 轻度疲劳 | A |

| 3 | 1.67 | 清醒 | A |

| 4 | 2.58 | 重度疲劳 | B |

| 5 | 2.21 | 中度疲劳 | B |

| 6 | 2.02 | 轻度疲劳 | A |

| 7 | 2.36 | 中度疲劳 | B |

| 8 | 2.06 | 轻度疲劳 | A |

| 9 | 2.51 | 重度疲劳 | B |

| 10 | 1.98 | 轻度疲劳 | A |

| 11 | 2.24 | 中度疲劳 | B |

| 12 | 2.43 | 中度疲劳 | B |

| 13 | 1.96 | 轻度疲劳 | A |

| 14 | 1.73 | 轻度疲劳 | A |

| 15 | 2.28 | 中度疲劳 | B |

| 16 | 2.12 | 轻度疲劳 | A |

| 17 | 2.23 | 中度疲劳 | B |

| 18 | 2.26 | 中度疲劳 | B |

| 19 | 1.91 | 轻度疲劳 | A |

对19名被试驾驶员通过3种便捷检测法所采集到的试验数据分别进行疲劳状态量化计算,得到疲劳状态判断结果如表 14所示。

| 编号 | 问题测试得分 | 疲劳状态 | 编号 | 心理反应检测评判因子 | 疲劳状态 | 编号 | 语音检测评判因子 | 疲劳状态 | |||||

| 等级 | 类型 | 等级 | 类型 | 等级 | 类型 | ||||||||

| 1 | 12 | 中度疲劳 | B | 1 | 2.07 | 中度疲劳 | B | 1 | 1.88 | 中度疲劳 | B | ||

| 2 | 14 | 中度疲劳 | B | 2 | 1.92 | 中度疲劳 | B | 2 | 1.92 | 中度疲劳 | B | ||

| 3 | 4 | 轻度疲劳 | A | 3 | 0.62 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 3 | 0.78 | 轻度疲劳 | A | ||

| 4 | 15 | 中度疲劳 | B | 4 | 1.51 | 中度疲劳 | B | 4 | 1.92 | 中度疲劳 | B | ||

| 5 | 11 | 中度疲劳 | B | 5 | 1.4 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 5 | 0.98 | 清醒 | A | ||

| 6 | 6 | 轻度疲劳 | A | 6 | 1.37 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 6 | 1.56 | 中度疲劳 | B | ||

| 7 | 14 | 中度疲劳 | B | 7 | 2.36 | 中度疲劳 | B | 7 | 1.77 | 中度疲劳 | B | ||

| 8 | 5 | 轻度疲劳 | A | 8 | 1.43 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 8 | 1.75 | 中度疲劳 | B | ||

| 9 | 13 | 中度疲劳 | B | 9 | 2.12 | 中度疲劳 | B | 9 | 1.77 | 中度疲劳 | B | ||

| 10 | 0 | 不疲劳 | A | 10 | 0.64 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 10 | 0.87 | 清醒 | A | ||

| 11 | 18 | 重度疲劳 | B | 11 | 1.96 | 中度疲劳 | B | 11 | 1.58 | 中度疲劳 | B | ||

| 12 | 9 | 轻度疲劳 | A | 12 | 2.19 | 中度疲劳 | B | 12 | 1.61 | 中度疲劳 | B | ||

| 13 | 7 | 轻度疲劳 | A | 13 | 1.51 | 中度疲劳 | B | 13 | 1.22 | 轻度疲劳 | A | ||

| 14 | 5 | 轻度疲劳 | A | 14 | 0.73 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 14 | 0.82 | 清醒 | A | ||

| 15 | 9 | 轻度疲劳 | A | 15 | 2.07 | 中度疲劳 | B | 15 | 1.66 | 中度疲劳 | B | ||

| 16 | 1 | 轻度疲劳 | A | 16 | 1.46 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 16 | 1.38 | 轻度疲劳 | A | ||

| 17 | 12 | 中度疲劳 | B | 17 | 1.42 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 17 | 1.07 | 轻度疲劳 | A | ||

| 18 | 7 | 轻度疲劳 | A | 18 | 1.01 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 18 | 1.15 | 轻度疲劳 | A | ||

| 19 | 3 | 轻度疲劳 | A | 19 | 0.68 | 不疲劳/轻度疲劳 | A | 19 | 1.17 | 轻度疲劳 | A | ||

由以上结果可知,3种检测方法对驾驶员是否适宜执行驾驶任务的检测正确率较高,对驾驶员所处具体疲劳等级的检测正确率略低,由于本研究主要的目的是提出一种便捷式驾驶员出车前的疲劳状态检测方法,以判断其是否适宜执行驾驶任务,进而降低交通事故发生率,因此,对疲劳类型的检测满足本研究的需求,而疲劳等级的检测结果对疲劳状态的确定也具有一定的参考价值。

通过对比主观问题测试法的判定结果更倾向于不疲劳或轻度疲劳状态;心理反应检测法、语音检测法的判定结果则更倾向于中度或重度疲劳状态。方法组合检测中,由于组合规则,主观问题测试法与心理反应检测法、语音检测法的组合产生了修正效应,其判定正确率优于单一检测方法;而“心理反应检测法+语音检测法”和“问题测试法+心理反应检测法+语音检测法”的检测结果则更倾向于中度或重度疲劳状态,增加了疲劳程度判断失误的概率。考虑驾驶员行车安全,保持原定取值原则不变。

4.3 便捷检测方法的应用对3种检测方法进行优缺点比较,发现主观问题测试法虽然对疲劳类型的检测结果准确率高,但易受主观因素影响从而产生“假疲劳”现象,因此,不建议单独采用;心理反应检测法与问题测试法对疲劳类型及疲劳等级均具有较好的互补性,可以弥补问题测试法中存在的不足。根据验证结果,推荐客运公司同时采用主观问题检测法及心理反应检测法对长途客运驾驶员出车前的疲劳状态进行检测,不但能够保证检测的准确性,且操作简单、便捷、经济,普遍适合我国客运公司使用。

5 结论本研究分别通过问卷调查、心理反应检测、语音信号处理等途径对3种便捷检测方法的相关指标进行采集与计算;通过显著性检验,选取相关指标建立其与驾驶员疲劳状态的函数关系,并对各检测方法疲劳状态的判定范围进行划分,最后通过脑电指标进行验证,结合各检测方法的适用性,提出长途客运驾驶员出车前疲劳状态便捷检测方法。

目前,对于“疲劳驾驶”的相关研究已逐渐形成体系,但多停留在理论层面,实际应用层面的研究略显不足。未来随着我国交通运输量的持续增长、驾驶员老龄化及新驾驶员的激增,交通安全问题将逐渐得到重视。后续研究,可以本研究为基础,在驾驶员疲劳等级便捷性检测、疲劳状态自评问题因子扩充及量化、驾驶员疲劳状态表征指标及阈值划分、计算机软件开发等方面进一步探索论证。

| [1] |

李君羡, 潘晓东. 基于脑电分析的连续驾驶疲劳高发时间判断[J]. 交通科学与工程, 2012, 28(4): 72-79. LI Jun-xian, PAN Xiao-dong. High-risk Period of Fatigue in Long-time Driving Based on EEG[J]. Journal of Transport Science and Engineering, 2012, 28(4): 72-79. |

| [2] |

周展鹏, 孔万增, 王奕直, 等. 基于心电和脑电的驾驶疲劳检测研究[J]. 杭州电子科技大学学报, 2014, 34(3): 25-28. ZHOU Zhan-peng, KONG Wan-zeng, WANG Yi-zhi, et al. ECG and EEG Based Detection of Driver Fatigue[J]. Journal of Hangzhou Dianzi University, 2014, 34(3): 25-28. |

| [3] |

李响, 谭南林, 李国正, 等. 一种应用语音多特征检测驾驶疲劳的方法[J]. 仪器仪表学报, 2013, 34(10): 2231-2237. LI Xiang, TAN Nan-lin, LI Guo-zheng, et al. Method of Applying Speech Multi-features to Detect Driver Fatigue[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2013, 34(10): 2231-2237. |

| [4] |

桑峣.北京公交驾驶员心理疲劳测评研究[D].北京: 首都经济贸易大学, 2011. SANG Yao. Research for Beijing Bus Driver Psychology Fatigue Evaluation[D]. Beijing: Capital University of Economics and Business, 2011. |

| [5] |

KIM K W, LEE W O, KIM Y G, et al. Segmentation Method of Eye Region Based on Fuzzy Logic System for Classifying Open and Closed Eyes[J]. Optical Engineering, 2015, 54(3): 3103. |

| [6] |

PATEL M, LAL S, KAVANAGH D, et al. Fatigue Detection Using Computer Vision[J]. International Journal of Electronics & Telecommunications, 2010, 56(4): 457-461. |

| [7] |

ZHANG L, LIU F, TANG J. Real-Time System for Driver Fatigue Detection by RGB-D Camera[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems & Technology, 2015, 6(2): 1-17. |

| [8] |

施树明, 金立生, 王荣本, 等. 基于机器视觉的驾驶员嘴部状态检测方法[J]. 吉林大学学报:工学版, 2004, 34(2): 232-236. SHI Shu-ming, JIN Li-sheng, WANG Rong-ben, et al. Driver Mouth Monitoring Method Based on Machine Vision[J]. Journal of Jilin University:Engineering and Technology Edition, 2004, 34(2): 232-236. |

| [9] |

李洋.成都公交司机心理疲劳测评研究[D].成都: 西南交通大学, 2014. LI Yang. Mental Fatigue Evaluation of Chengdu Bus Driver[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2014. |

| [10] |

胥川, 裴赛君, 王雪松. 基于无侵入测量指标的个体差异化驾驶疲劳检测[J]. 中国公路学报, 2016, 29(10): 118-125. XU Chuan, PEI Sai-jun, WANG Xue-song. Driver Drowsiness Detection Based on Non-intrusive Metrics Considering Individual Difference[J]. China Journal of Highway and Transport, 2016, 29(10): 118-125. |

| [11] |

马艳丽.驾驶员驾驶特性与道路交通安全对策研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007. MA Yan-li. Study on Characteristics of Driver and Countermeasures to Road Safety[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2007. |

| [12] |

潘晓东, 李君羡. 基于眼部行为的驾驶疲劳监测方法[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2011, 39(2): 231-235. PAN Xiao-dong, LI Jun-xian. Eye State-based Fatigue Drive Monitoring Approach[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2011, 39(2): 231-235. |

| [13] |

杨晓龙.基于局部特征提取和深度学习的人脸表情识别研究[D].重庆: 重庆理工大学, 2018. YANG Xiao-long. Facial Expression Recognition Based on Local Feature Extraction and Deep Learning[D]. Chongqing: Chongqing University of Technology, 2018. |

| [14] |

马添翼, 成波. 基于面部表情特征的驾驶员疲劳状态识别[J]. 汽车安全与节能学报, 2010, 1(3): 200-204. MA Tian-yi, CHENG Bo. Detection of Driver's Drowsiness Using Facial Expression Features[J]. Automotive Safety and Energy, 2010, 1(3): 200-204. |

| [15] |

闫润强.语音信号动力学特性递归分析[D].上海: 上海交通大学, 2006. YAN Run-qiang. Recurrence Analysis of Dynamical Characteristics for Speech Signals[D]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2006. |

| [16] |

钱瑾.应用语音特征诊断疲劳驾驶的研究[D].北京: 北京交通大学, 2012. QIAN Jin. Research of Driving Fatigue Detection by Speech Features[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012. |

| [17] |

赵枢茜.基于语音分析的疲劳度检测研究[D].苏州: 苏州大学, 2017. ZHAO Shu-qian. Research of Fatigue Detection Based on Speech[D]. Suzhou: Suzhou University, 2017. |

| [18] |

张骏, 吴志敏, 潘雨帆, 等. 基于SVR模型的驾驶简单反应时间预测方法[J]. 中国公路学报, 2017, 30(4): 127-132. ZHANG Jun, WU Zhi-min, PAN Yu-fan, et al. Predicting Method of Simple Reaction Time of Driver Based on SVR Model[J]. China Journal of Highway and Transport, 2017, 30(4): 127-132. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37