扩展功能

文章信息

- 王萌, 毛琰, 狄胜德, 张巍汉

- WANG Meng, MAO Yan, DI Sheng-de, ZHANG Wei-han

- 城市地下道路分合流区变速车道长度研究

- Study on Length of Speed-change Lane in Diverging and Merging Areas of Urban Underground Road

- 公路交通科技, 2020, 37(1): 104-114

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(1): 104-114

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.01.013

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-09-11

随着我国城市居民车辆保有量的提升,城市路面交通逐渐面临发展极限,现有的城市平面道路交通已不能满足居民的基本出行需求。受土地使用面积的限制,城市道路建设逐渐向立体发展,越来越多的城市地下道路开始被建设并投入使用,随之产生的地下道路交通运行安全问题也越来越受到重视[1-2]。其中,城市地下道路的分合流区路段由于冲突点增加、车辆间速度差扩大常常成为安全事故多发路段,在地下道路设计阶段,分合流区的变速车道长度是设计者必须考虑的重要指标,合理的变速车道长度设计,对维持驾驶人在分合流区内速度的平稳过渡、保障城市地下道路车辆通行安全具有重要意义。

目前对于地下道路分合流区变速车道长度,国内外的研究相对较少[3-4],挪威地下道路设计手册[5]将地下道路分合流区划分为变速段、过渡段和变速车道3个部分,并根据不同的地下道路主线设计速度提出了3种路段相应的推荐设计长度。我国2015年11月开始实施的《城市地下道路工程设计规范》(CJJ 221—2015)[6]中,针对4种主线设计速度,给出了地下道路变速车道的最小设计长度(不包含渐变段)。李素艳[7]等将地下道路合流区分为加速段、等待合流段和过渡段,将分流区划分为过渡段和减速段,并根据驾驶人在不同路段上的行驶规律提出各个路段长度的计算公式,最终给出地下道路变速车道设计长度的建议值。

上述研究通常是通过假定驾驶人在变速车道上的行驶规律,并依据假定的行驶规律提出相应的变速车道长度计算模型,进而给出变速车道长度的推荐值。但通过类比高速公路分合流区驾驶行为的研究结果[8-11]不难发现,驾驶人实际的驾驶行为通常与标准假定的行车规律存在出入,而地下道路由于空间密闭、视野受限等特点[12-13],驾驶人的驾驶行为较地上道路更为复杂[14-17],因此依靠理论假定的方法确定地下道路变速车道长度存在一定的局限性。近年来飞速发展的驾驶模拟技术为交通从业者提供了新的研究方式,研究者通过驾驶模拟器,将驾驶人置于同真实道路环境高度仿真的行车场景中,同时采集车辆运行数据及驾驶人操作数据并进行分析,研究结论基于真实客观的驾驶行为数据,更加具有实用意义。

本次研究依托国内先进的8自由度驾驶模拟平台搭建地下道路分合流区的三维仿真场景,通过开展驾驶模拟试验,采集驾驶人的真实驾驶行为数据,并根据数据分析结果总结驾驶人在地下道路分合流区的行车特性,进而给出地下道路变速车道长度的推荐值。

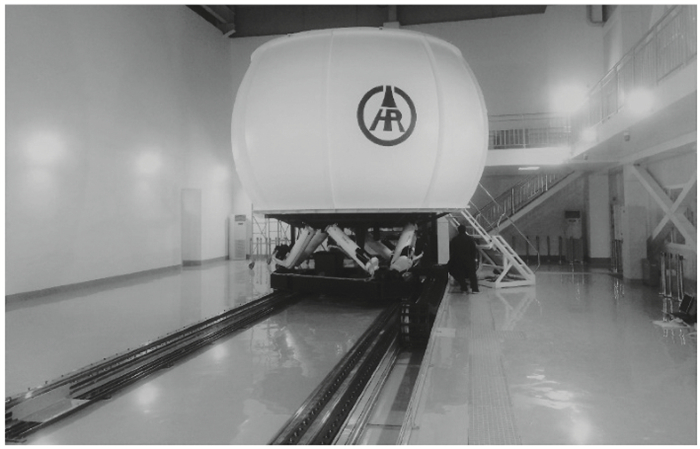

1 试验设计 1.1 试验设备研究采用的是交通运输部公路科学研究院所搭建的八自由度研究型交通安全驾驶模拟平台,该系统包括运动平台、球体模拟舱、投影系统、车辆仿真系统、场景生成系统、控制平台、数据记录系统、供电系统、音响系统和相关辅助系统。见图 1。

|

| 图 1 八自由度驾驶模拟平台 Fig. 1 8 DOF driving simulation platform |

| |

其中运动平台由六自由度运动平台(6DOF)、长行程单元(X-Table)、系统转台(Yaw-Table)和振动台(Vibration)共同组成八自由度运动系统,为驾驶人提供真实的驾乘感受;模拟舱使用的是直径约4 m,高约3.5 m的密闭球体,内置模拟车辆,并提供大小车(雅阁实车和简易货车车头)的更换功能;驾驶舱上方装有8台Sim5W型专业投影仪,提供上下40°、水平360°的全景投影;车辆仿真系统通过专业车辆性能仿真软件CarSim和TruckSim可模拟各种车辆的性能;场景生成和控制系统在Forum8公司Uc-winRoad软件基础上开发,可根据设计文件,在3D地球中真实构建道路模型,并可通过天气、温度、路面摩擦、边坡处理、交通流设置以及相关纹理、模型的修改来模拟各种情境下的道路环境;数据记录系统将驾驶人在模拟驾驶中方向盘、离合器、车辆速度、加速度、车道位置等近百项数据实时传输保存,并可同步FaceLab眼动仪等心生理设备采集的数据,供研究人员分析使用。

1.2 被试共计30名驾驶人参与试验,其中男性28人,女性2人,年龄26~58岁(平均年龄38岁),驾龄1~27 a(平均驾龄12.4 a)。试验样本中新手驾驶人(驾龄≤3 a)8人,熟练驾驶人(驾龄>3 a)22人。

1.3 试验场景试验所用场景的道路平面线形如图 2所示,主线总长3 km,采用双向六车道、车道宽度3.5 m的横断面结构,主线上依次设置出口和入口,并通过单车道匝道将出口和入口连接。出口渐变段起点设置在距主线起点850 m处,以保证被试在到达渐变段前有足够的距离将速度调整至稳定状态,入口设置在距主线起点2 km处,出入口变速车道均采用平行式。

|

| 图 2 试验场景 Fig. 2 Experiment scenario |

| |

1.4 方案设计及试验流程

本次试验选取了4种主线设计速度,作为地下道路变速车道长度研究的试验条件,并针对分流区和合流区设计了不同的试验方案。对于出口分流区,试验针对不同的主线速度预先设置了相应的减速车道预设长度,具体设计指标如表 1所示;对于入口合流区,试验不设置渐变段和加速车道,入口后的主线一直保持四车道的形式(见图 2),为了模拟加速车道的功能,试验时要求被试进入主线后,将车速提升至主线设计速度后向内变换一个车道。本次试验场景中减速车道渐变段长度统一采用50 m,匝道设计速度统一采用20 km/h。

| 主线速度/(km·h-1) | 40 | 50 | 60 | 80 |

| 减速车道长度/m | 60 | 80 | 100 | 120 |

根据试验设计方案,场景内搭建了4组试验道路,各试验道路除减速车道长度不同外,其他线形指标均保持一致。试验时,试验员随机为被试加载4种道路场景,并告知被试当前道路场景指定的主线速度及匝道速度,被试开始以主线设计速度在最外侧车道行驶,并通过减速车道进入匝道,被试由匝道再次驶入主线时,需加速到当前主线设计速度后,向内侧变换一个车道然后停车。

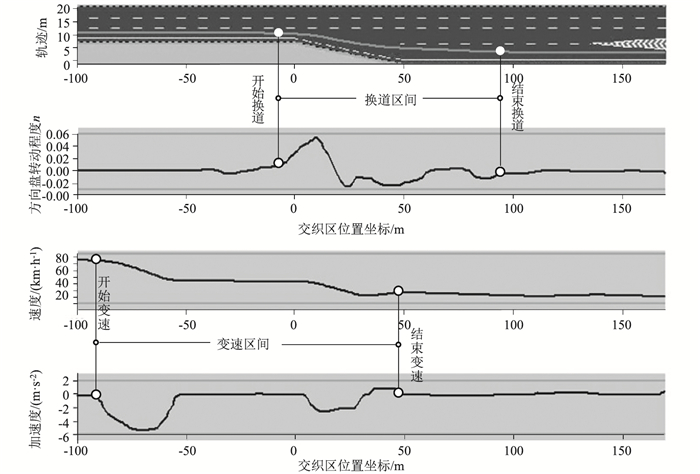

1.5 数据分析方法驾驶人在通过出入口分合流区时,其驾驶行为可以分解为车辆行驶方向上的速度调整行为和垂直行驶方向的车道变换行为,对于速度调整行为,本研究重点关注驾驶人在分合流区的变速特征点和变速区间,对于车道变换行为,则重点关注驾驶人的换道特征点和换道区间。上述特征点和区间可通过综合分析驾驶人的速度、加速度、车辆运行轨迹、方向盘转动程度4项指标获取,图 3以某被试通过出口减速车道时上述4项指标的变化曲线为例,阐述两种行为特征点及行为区间的获取方法。

|

| 图 3 数据提取方法 Fig. 3 Method of data collection |

| |

(1) 变速特征点和变速区间

变速特征点包括开始变速位置和结束变速位置两项,如图 3所示,本研究将加速度值出现显著变化的起点位置定义为开始变速位置,将加速度值趋于零且速度趋于稳定值的位置定义为结束变速位置,两变速位置之间的距离即为驾驶人完成速度调整所需的最小距离区间,定义为变速区间。

(2) 换道特征点和换道区间

换道特征点包括开始换道位置、结束换道位置和通过分界线位置3项,本研究将方向盘发生显著变化的起点位置定义为开始换道位置,将车辆完全进入变速车道后方向盘趋于稳定的终点位置定义为结束换道位置,将车道分界线的纵坐标与轨迹重合的位置定义为通过分界线位置,开始和结束换道位置之间的距离即为驾驶人完成车道变换所需的最小距离区间,定义为换道区间。

变速特征点和换道特征点能够反映出驾驶人在变速车道上的加减速时机和换道时机,是研究地下道路出入口变速车道长度的重要参考指标,合理的出入口变速车道长度应能够同时满足驾驶人调整速度及变换车道的需要。本研究通过综合分析驾驶人的两种行为特征点和行为区间在变速车道上的分布特点,总结其分布规律,最终提出4种速度水平下,能够同时满足驾驶人速度及换道需求的地下道路出入口变速车道适宜长度。

2 出口分流区对主线出口分流区的驾驶行为进行分析时,由出口渐变段起点向上游取150 m作为研究起点,向下游取200 m作为研究终点,研究范围包含了主线普通段、主线渐变段、减速车道段及匝道段,涵盖了驾驶人由主线通过分流区驶入匝道的全部过程。

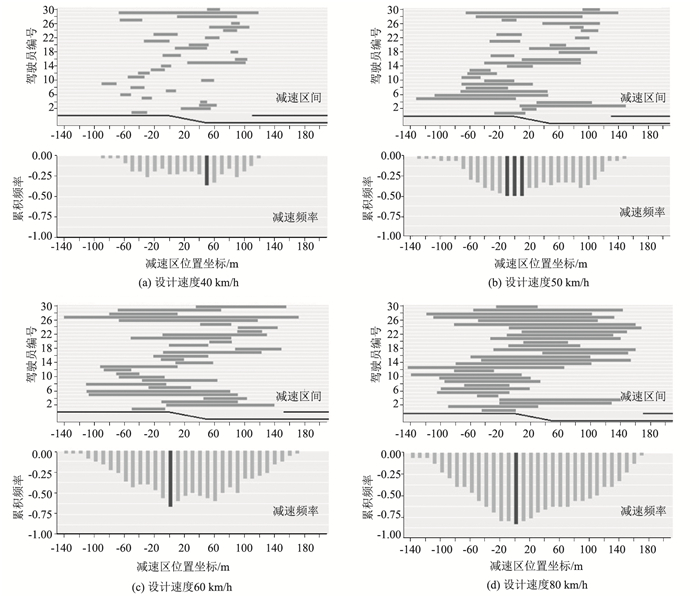

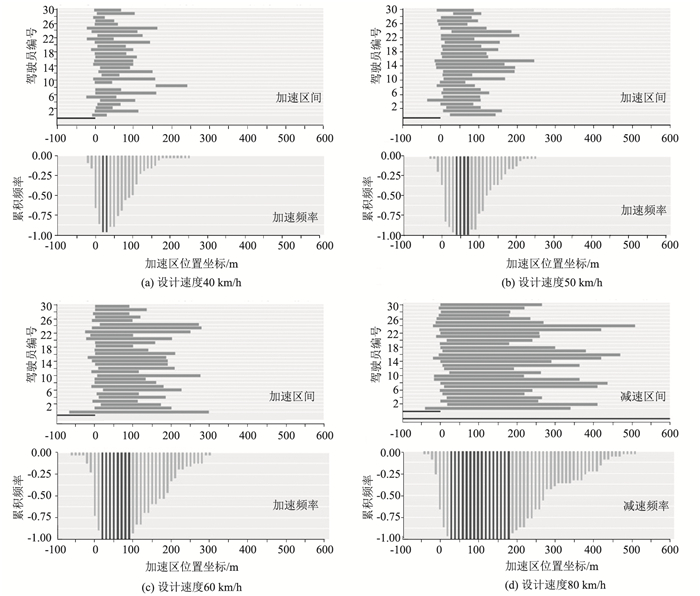

采用1.5节介绍的数据提取方法得到各被试在分流区内的减速区间及换道区间,为了统计减速/换道区间的分布特征,在研究范围内,每隔10 m统计一次当前正在进行减速/换道的被试人数,并换算为频率值,如图 4和图 5所示。驾驶人在分流区内的减速特征及换道特征分析如下。

|

| 图 4 分流区内驾驶人减速区间分布及减速频率 Fig. 4 Distribution of drivers' deceleration zones and deceleration frequencies in diverging area |

| |

|

| 图 5 分流区内驾驶人换道区间分布及换道频率 Fig. 5 Distribution of drivers' lane changing zones and lane changing frequencies in diverging area |

| |

2.1 减速特征

表 2统计了4种速度水平下30名驾驶人的减速特征点的平均值,图 4为30名驾驶人在出口分流区的减速区间分布图及相应的减速频率图。图中统一将主线出口渐变段的起点定义为横轴的0点,频率图中纵轴表示的是当前正在执行减速的人数占总被试人数(30人)的比值,图中深色柱形区表示减速频率值最高的区间。

| 主线速度/(km·h-1) | 开始减速位置/m | 结束减速位置/m | 减速区间长度/m |

| 40 | 1.53 | 32.77(110) | 31.23 |

| 50 | -13.97 | 52.97(130) | 66.93 |

| 60 | -27.20 | 69.73(150) | 96.93 |

| 80 | -57.97 | 81.97(170) | 139.93 |

| 注:渐变段起点坐标为0,括号内数值表示减速车道终点坐标值。 | |||

(1) 驾驶人在通过主线分流区时,减速区间的分布较为离散,主线设计速度较小时,驾驶人完成减速所需的减速区间明显较短,随着设计速度增加,驾驶人需要的减速区间越来越长。

(2) 无论主线采用何种设计速度,大部分驾驶人均在减速车道渐变段前即开始减速,主线设计速度越高,驾驶人开始减速的位置越早,甚至有驾驶人在渐变段前已结束减速。

(3) 对减速频率最高的区间进行分析后得出,主线设计速度为40 km/h时,驾驶人减速频率最高的位置在渐变段终点,而当主线设计速度大于50 km/h时,驾驶人减速频率最高的位置均出现在渐变段起点,这也表明随着设计速度的增加,驾驶人提前减速的概率越大。

(4) 表 3分别统计了新手驾驶人和熟练驾驶人在分流区内的减速区间平均值,可以看出各速度水平下,新手驾驶人的平均减速区间长度普遍低于熟练驾驶人,新手驾驶人在主线分流区采取了更为激烈的减速措施。

| 驾驶人驾龄/a | 速度/(km·h-1) | |||

| 40 | 50 | 60 | 80 | |

| ≤3 | 23.14 | 66.79 | 96.57 | 137.75 |

| >3 | 38.31 | 67.06 | 97.25 | 142.43 |

2.2 换道特征

4种速度水平下30名驾驶人的换道特征点的平均值如表 4所示,出口分流区内的换道区间分布图及相应的换道频率图如图 5所示。

| 主线速度/(km·h-1) | 开始换道位置/m | 结束换道位置/m | 通过分界线位置/m | 换道区间长度/m |

| 40 | -16.23 | 86.07(110) | 39.23 | 102.30 |

| 50 | -18.90 | 89.40(130) | 44.07 | 108.30 |

| 60 | -22.93 | 116.30(150) | 44.93 | 139.23 |

| 80 | -27.17 | 118.87(170) | 41.33 | 146.03 |

| 注:渐变段起点坐标为0。 | ||||

(1) 表 4数据显示,在匝道设计速度固定的情况下,主线设计速度越高,驾驶人越早开始换道,同时越晚结束换道,主线速度较高时驾驶人换道所需要的距离长度远高于主线速度低时驾驶人需要的换道区间长度,但4种速度水平下驾驶人换道时通过车道分界线的位置没有太大差别。

(2) 图 5显示,驾驶人在通过主线分流区时,换道区间的分布较为集中,4种速度水平下,各个驾驶人均在减速车道渐变段起点之前开始换道,在进入减速车道后结束换道。

(3) 对换道频率最高的区间(深色柱形图)进行分析后发现,4种速度水平下,驾驶人换道频率最高的区间起点均出现在渐变段起点位置,随着主线速度增加,驾驶人换道频率最高的区间范围略有延长,但幅度不大,可认为4种速度水平下驾驶人换道频率值最高的区间分布基本相同,均集中在减速车道的渐变段上。

(4) 表 5分别统计了新手驾驶人和熟练驾驶人在分流区内换道时通过车道分界线的位置,可以看出在各速度水平下两类驾驶人通过车道分界线的位置没有太大差别,均分布在渐变段终点附近。

| 驾驶人驾龄/a | 速度/(km·h-1) | |||

| 40 | 50 | 60 | 80 | |

| ≤3 | 39.21 | 44.71 | 46.07 | 44.14 |

| >3 | 39.25 | 43.50 | 43.94 | 45.81 |

| 注:渐变段起点坐标为0。 | ||||

2.3 减速车道长度

对主线出口分流区内减速区间和换道区间的分布特征进行分析后发现,驾驶人在驶出主线时,减速行为和换道行为的先后顺序并无明显规律,大部分驾驶人两种操作行为相互穿插进行,表现为驾驶人的减速区间与换道区间在部分路段上相互重合、甚至出现两区间相互包含的情况。合理的减速车道设计长度(含渐变段)应该至少满足减速区间或换道区间的最大值所需的距离。

对4种主线速度条件下驾驶人的平均减速区间和平均换道区间进行统计,并取两区间中的最大值对应的整数值作为减速车道长度(含渐变段)的推荐值,结果如表 6所示。将推荐的减速车道长度与公路及城市道路出入口减速车道规范长度进行对比,结果如表 7所示,由表中数据可以看出,本研究推荐的减速车道长度满足公路相关标准规范的规定值,略高于城市地下道路的标准规定值。

| 主线设计速度/(km·h-1) | 40 | 50 | 60 | 80 |

| 平均减速区间/m | 31.23 | 66.93 | 96.93 | 139.93 |

| 平均换道区间/m | 102.30 | 108.30 | 139.23 | 146.03 |

| 推荐减速车道长度/m | 105 | 110 | 140 | 150 |

3 入口合流区

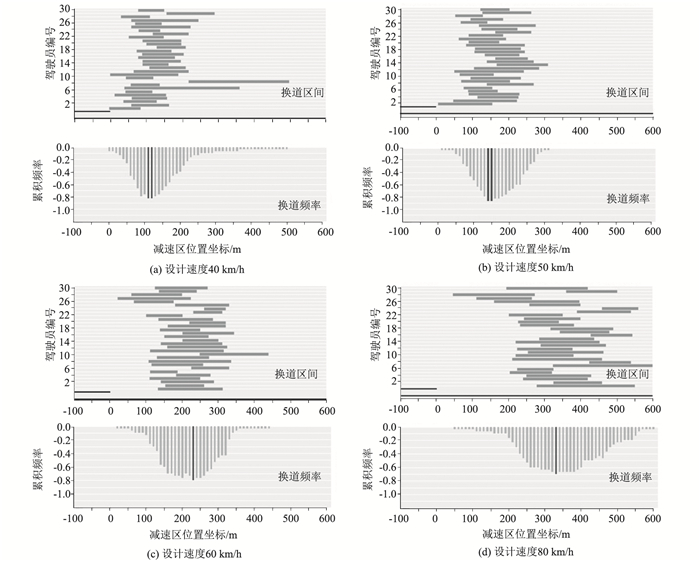

对主线入口合流区的驾驶行为进行分析时,选取主线入口前100 m作为研究起点,主线入口后600 m作为研究终点。研究范围包含了驾驶人由匝道通过合流区进入主线的全部过程。同样对驾驶人在各速度水平下的驾驶行为指标进行分析,得到驾驶人在入口合流区内的变速区间及换道区间,并每隔10 m统计一次驾驶人的加速频率及换道频率。

3.1 加速特征统计30名驾驶人在各个速度水平下加速特征点的平均值,结果如表 8所示。同时绘制驾驶人在入口合流区内的加速区间分布图及相应的加速频率图如图 6所示。图中统一将主线入口位置定义为横坐标轴的0点,频率图中纵轴表示的是加速人数占总被试人数(30人)的比值,图中深色柱形区表示加速频率值最高的区间。驾驶人加速特征点与加速区间的分布规律如下:

| 主线速度/(km·h-1) | 开始加速位置/m | 结束加速位置/m | 加速区间长度/m |

| 40 | 3.47 | 95.20 | 91.73 |

| 50 | 2.27 | 128.10 | 125.83 |

| 60 | -4.67 | 173.00 | 183.27 |

| 80 | -1.80 | 301.83 | 303.63 |

| 注:主线入口位置坐标为0。 | |||

|

| 图 6 合流区内驾驶人加速区间分布及加速频率 Fig. 6 Distribution of drivers' acceleration zones and acceleration frequencies in merging area |

| |

(1) 由于试验要求驾驶人进入主线后开始加速,因此各速度水平下驾驶人的开始加速位置没有太大差别,结束加速位置主要取决于驾驶人需要达到的主线速度。结合图 6与表 8可知,在匝道设计速度固定的情况下,主线设计速度越高,驾驶人越晚结束加速,驾驶人所需的加速区间越长。

(2) 对加速频率最高的区间进行分析后发现,在距主线入口50 m左右,驾驶人的加速频率达到最大值,且随着主线设计速度的增加,加速频率最高的区间范围越长。

(3) 表 9分别统计了新手驾驶人和熟练驾驶人在合流区内的加速区间的平均值,可以看出各速度水平下,新手驾驶人所需的加速区间长度普遍高于熟练驾驶人,新手驾驶人在主线合流区并线时加速操作更为谨慎。

| 驾驶人驾龄/a | 速度/(km·h-1) | |||

| 40 | 50 | 60 | 80 | |

| ≤3 | 105.29 | 151.50 | 186.50 | 357.86 |

| >3 | 79.88 | 103.38 | 169.94 | 256.19 |

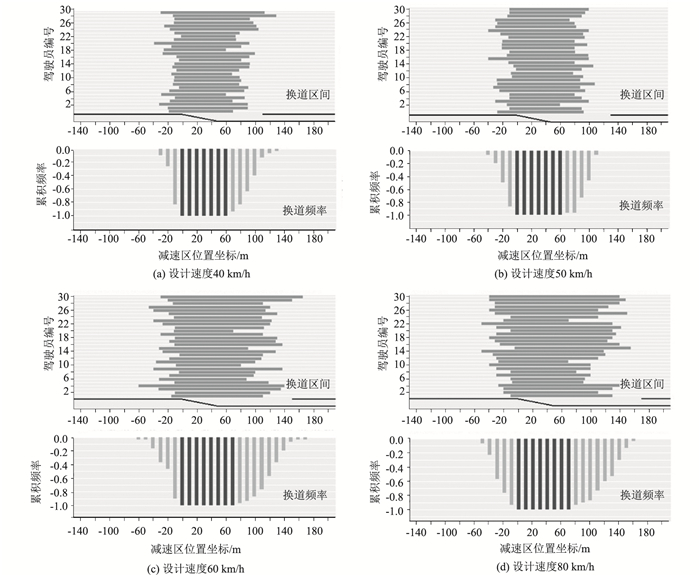

3.2 换道特征

4种速度水平下30名驾驶人的换道特征点的平均值如表 10所示,入口合流区内的换道区间分布图及相应的换道频率图如图 7所示。驾驶人在合流区内换道特征点与换道区间的分布规律如下:

| 主线速度/(km·h-1) | 开始换道位置/m | 结束换道位置/m | 通过分界线位置/m | 换道区间长度/m |

| 40 | 72.67 | 190.77 | 127.97 | 118.10 |

| 50 | 98.90 | 219.47 | 150.50 | 120.57 |

| 60 | 147.83 | 284.03 | 169.87 | 136.20 |

| 80 | 264.27 | 434.23 | 324.03 | 169.97 |

| 注:主线入口位置坐标为0。 | ||||

|

| 图 7 合流区内驾驶人换道区间分布及换道频率 Fig. 7 Distribution of drivers' lane changing zones and lane changing frequencies in merging area |

| |

(1) 由于试验要求驾驶人进入主线后需要加速至主线速度后再开始换道,根据3.1节分析结果可知,主线速度越高,加速区间越长,因此驾驶人开始换道的位置随着主线速度的增加距离入口越来越远,结合图 7和表 10明显可见,主线速度较高时驾驶人完成换道需要的区间长度大于主线速度低时的区间长度,因此驾驶人结束换道的位置随着主线速度的增加也越来越远。

(2) 结合加速特征点数据分析后发现,虽然试验要求驾驶人加速至主线速度后再进行换道,但试验中驾驶人均在即将完成加速时即开始换道,各级速度水平下的开始换道位置均早于结束加速位置。

(3) 表 11分别统计了新手驾驶人和熟练驾驶人在合流区内换道时通过车道分界线的位置,可以看出在各速度水平下新手驾驶人的平均换道位置普遍晚于熟练驾驶人,结合两类驾驶人在合流区内的平均加速区间分布规律,可知新手驾驶人需要更长的距离以寻找合适的车辆间隙汇入主线车流。

| 驾驶人驾龄/a | 速度/(km·h-1) | |||

| 40 | 50 | 60 | 80 | |

| ≤3 | 131.56 | 158.21 | 202.71 | 365.07 |

| >3 | 123.86 | 143.75 | 141.13 | 288.13 |

| 注:主线入口位置坐标为0。 | ||||

3.3 加速车道长度

主线入口合流区内加速区间和换道区间的分布特征显示,驾驶人在通过入口合流区时的动作顺序为:开始加速→开始换道→结束加速→通过车道分界线→结束换道。入口合流区加速车道的长度至少应该满足自驾驶人开始加速至其通过车道分界线的距离。本次试验中,驾驶人开始加速的位置统一设置在主线入口处,因此合流区加速车道长度的研究即转化为研究驾驶人通过车道分界线位置的分布规律。

对4种主线速度条件下驾驶人通过合流区车道分界线的位置进行统计,结果显示该特征点数据在各个速度条件下符合正态分布,因此绘制各个速度水平下驾驶人通过车道分界线位置的累积频率曲线,如图 8所示。在各个曲线上取频率为90%时对应的位置作为加速车道推荐长度(含渐变段),该长度能够满足90%的驾驶人的加速及需要,并将推荐长度与公路及城市道路入口合流区加速车道规范长度进行对比,结果如表 12所示。

|

| 图 8 合流区内驾驶人通过车道分界位置的累积频率曲线 Fig. 8 Cumulative frequency curve of position of driver passing through lane dividing line in merging area |

| |

| 主线设计速度/(km·h-1) | 40 | 50 | 60 | 80 |

| 推荐加速车道长度/m | 170 | 192 | 255 | 450 |

| 《公路立体交叉设计细则》规定长度/m | — | — | 215 | 250 |

| 《城市地下道路工程设计规范》规定长度/m | 110 | 140 | 185 | 270 |

表中数据显示,推荐的加速车道长度(含渐变段)均高于相关标准规范的规定值,原因是试验中匝道运行速度统一取值为20 km/h,该值小于设计规范规范中使用的匝道设计速度。这说明主线与匝道速度差异对加速车道长度有重要影响,当工程中匝道与主线速度差异过大时,最好进行针对性验证工作。

4 结论本研究利用国内先进的驾驶模拟试验平台开展驾模试验,对4种主线速度水平下,驾驶人在地下道路分合流区内的速度调整行为和车道变换行为进行研究。结果显示:在分流区内,驾驶人调整速度和变换车道通常交叉进行,减速区间和换道区间往往部分重合甚至相互包含;而在合流区内,驾驶人通常在结束加速操作前开始变换车道。与熟练驾驶人相比,新手驾驶人在分流区内采取了更为激烈的减速措施,而在合流区内新手驾驶人通常需要更长的加速距离以寻找合适的汇入间隙。

结合分合流区内变速区间和换道区间的分布特征,本研究相应提出了地下道路分合流区变速车道长度的计算方法,同时给出了4种主线速度水平下地下道路分合流区变速车道长度的推荐值。推荐值与当前公路及城市地下道路变速车道规范长度相比,略高于规范值。

由于试验条件所限,本研究仅针对匝道设计速度为20 km/h时,4种主线设计水平下的地下道路变速车道长度进行研究,未来将考虑针对更多主线-匝道速度组合条件下的地下道路变速车道长度进行进一步研究。

| [1] |

周一鸣, 连嘉. 城市地下道路交通安全研究[J]. 交通标准化, 2011, 36(17): 37-42. ZHOU Yi-ming, LIAN Jia. Traffic Safety of Urban Underground Road System[J]. Transportation Standardization, 2011, 36(17): 37-42. |

| [2] |

游克思. 城市地下道路交通安全评价与优化设计研究[J]. 中国市政工程, 2015, 40(1): 12-15. YOU Ke-si. A Study of Traffic Safety Evaluation and Optimized Design for Urban Underground Roads[J]. China Municipal Engineering, 2015, 40(1): 12-15. |

| [3] |

WORLD R A. Road Tunnel Manual[M]. Paris: World Road Association, 2001.

|

| [4] |

AUSTROADS. Guide to Road Tunnel[M]. Sydney: Austroads Ltd., 2011.

|

| [5] |

NORWEGIAN P R A. Road Tunnels[M]. Oslo: Statens Vegsen, 2004.

|

| [6] |

CJJ 221-2015, 城市地下道路工程设计规范[S]. CJJ 221-2015, Code for Design of Urban Underground Road Engineering[S]. |

| [7] |

李素艳, 杨东援, 俞明健. 城市地下道路出入口变速车道长度设计研究[J]. 交通与安全, 2006, 31(12): 22-25. LI Su-yan, YANG Dong-yuan, YU Ming-jian. Research on Length Design of Speed Change Lane for Urban Tunnel Entrance and Exit[J]. Communications Standardization, 2006, 31(12): 22-25. |

| [8] |

史静, 沈穗娜. 互通式立交变速车道长度研究[J]. 中外公路, 2011, 31(4): 309-314. SHI Jing, SHEN Sui-na. Study on Length of Speed-change Lane at Interchange[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2011, 31(4): 309-314. |

| [9] |

李铁柱, 李文权, 周荣贵, 等. 高速公路加减速车道合流分流特征分析[J]. 公路交通科技, 2001, 18(4): 89-91. LI Tie-zhu, LI Wen-quan, ZHOU Rong-gui. Traffic Characteristics Analysis for Merging and Diverging in Acceleration and Deceleration Lane of Expressway[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2001, 18(4): 89-91. |

| [10] |

刘伟铭, 邓如丰, 张阳, 等. 高速公路出匝分流区超车道车辆车道变换模型[J]. 公路交通科技, 2012, 29(8): 106-111. LIU Wei-ming, DENG Ru-feng, ZHANG Yang, et al. Vehicle Lane-changing Model for Overtaking Lane in Freeway Off-ramp Diverging Area[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(8): 106-111. |

| [11] |

王春娥. 高速公路立交变速车道长度研究[J]. 公路交通科技, 2013, 30(1): 120-125. WANG Chun-e. Length of Speed-change Lane at Highway Interchange[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(1): 120-125. |

| [12] |

路记红, 钟石泉, 马寿峰, 等. 地下道路分合流区驾驶员视认行为研究[J]. 交通信息与安全, 2013, 31(5): 10-18. LU Ji-hong, ZHONG Shi-quan, MA Shou-feng, et al. Driver's Visual Recognition in Diverging and Merging Area of Underground Roads[J]. Journal of Transportation Information and Safety, 2013, 31(5): 10-18. |

| [13] |

李素艳, 杨东援, 赵娅丽. 地下道路出入口交通组织研究[J]. 地下空间与工程学报, 2007, 3(4): 781-786. LI Su-yan, YANG Dong-yuan, ZHAO Ya-li. Research on Traffic Organization at the Entrance and Exit of Urban Tunnel[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2007, 3(4): 781-786. |

| [14] |

刘硕, 王俊骅, 张兰芳. 城市地下道路车速特征及运行车速模型[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2015, 43(11): 1677-1683. LIU Shuo, WANG Jun-hua, ZHANG Lan-fang. Characteristic and Prediction Model for Operating Speed Model in Urban Underground Road[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2015, 43(11): 1677-1683. |

| [15] |

王海燕, 王晓华, 娄中波. 城市地下道路设计关键技术问题探讨[J]. 中国市政工程, 2012, 37(6): 52-54, 60. WANG Hai-yan, WANG Xiao-hua, LOU Zhong-bo. A Discussion of Design Key Technology Problems of Urban Underground Road[J]. China Municipal Engineering, 2012, 37(6): 52-54, 60. |

| [16] |

杨扬, 李坤颖, 朱明轩. 城市地下道路速度分布特性分析[J]. 科学技术与工程, 2011, 11(8): 1863-1867. YANG Yang, LI Kun-ying, ZHU Ming-xuan. Speed Distribution Characteristic on Urban Underground Roads[J]. Science Technology and Engineering, 2011, 11(8): 1863-1867. |

| [17] |

刘硕, 王俊骅, 方守恩. 地下道路横断面对驾驶行为的影响[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2013, 41(8): 1191-1196. LIU Shuo, WANG Jun-hua, FANG Shou-en. Effect of Cross-sectional Design on Driving Behavior in Urban Underground Road[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2013, 41(8): 1191-1196. |

| [18] |

JTG/T D21-2014, 公路立体交叉设计细则[S]. JTG/T D21-2014, Guidelines for Design of Highway Grade-separated Intersections[S]. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37