扩展功能

文章信息

- 彭波, 尹志全, 李龙刚, 任自铭, 杜冰洁

- PENG Bo, YIN Zhi-quan, LI Long-gang, REN Zi-ming, DU Bing-jie

- 基于早期抗压强度的乳化沥青冷再生混合料配合比设计方法

- Study on Mix Design of Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture Based on Early Compression Strength

- 公路交通科技, 2020, 37(1): 1-9

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2020, 37(1): 1-9

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2020.01.001

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-07-11

2. 中国市政工程中南设计研究总院有限公司, 湖北 武汉 430010;

3. 黄河勘测规划设计有限公司, 河南 郑州 450003

2. Central and Southern China Municipal Engineering Design Research Institute Co., Ltd., Wuhan Hubei 430010, China;

3. Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd., Zhengzhou Henan 450003, China

国内外沥青混合料最佳沥青用量的确定方法一般分为试验法和经验公式法两大类[1]。而试验法又可分为密度法和强度法两种,二者最主要的区别在于评价指标不同。强度法以强度为评价指标,将规定空隙率范围内的试件达到最大强度时所对应的乳化沥青用量作为最佳乳化沥青用量[2],由于便于室内控制而被广泛应用,我国再生规范便推荐采用此种方法。密度法则以最大相对密度为评价指标来确定最佳乳化沥青用量,然而,何东坡等[3]分析研究了乳化沥青冷再生混合料空隙率与劈裂强度的关系,指出乳化沥青冷再生混合料空隙率最小并不代表混合料强度最大,进而空隙率的大小并不能真正反映冷再生混合料的性能。由此可见,在确定最佳乳化沥青用量时,与密度法相比,强度法更适合乳化沥青冷再生混合料。因此,本研究采用强度法确定最佳乳化沥青用量。

在确定乳化沥青冷再生混合料最佳乳化沥青用量时,我国再生规范规定采用干、湿劈裂试验或浸水马歇尔稳定度试验,以15 ℃干、湿劈裂强度或40 ℃浸水前后马歇尔稳定度为指标(优先推荐劈裂强度)[4],确定最佳乳化沥青用量。由试验方法可知,以上两种试验采用的试件均为经60 ℃高温养生至恒重的试件,此时试件内部水分完全蒸发,乳化沥青已完全破乳,所以强度试验结果只能代表冷再生料的最终强度,即后期强度,并不能直接反映冷再生混合料的早期强度。

与热拌沥青混合料性能相比,乳化沥青冷再生混合料性能较差,所以多被用于高等级公路的下面层、基层或底基层[5]。在实际施工过程中,我国再生规范规定乳化沥青冷再生混合料摊铺碾压完成后,在加铺上层结构前必须进行养生,而我国再生规范配合比设计结果不能直观反映冷再生料的早期强度,往往由于最佳乳化沥青用量偏大或偏小而造成冷再生结构层早期强度不足,导致在摊铺上面层结构时冷再生结构层难以承受施工机械、车辆等的荷载作用,影响施工进度,更严重时会在上面层铺筑过程中路面产生压密性车辙等一系列早期病害[6-8]。

综上所述,我国现行再生规范最佳乳化沥青用量(Optimum Emulsion Content,OEC)确定方法只注重了冷再生混合料的后期强度,并未涉及混合料早期强度。因此,在确定最佳乳化沥青用量时,本研究提出应同时兼顾乳化沥青冷再生混合料的早、后期强度,并寻找能够评价早期强度的指标来确定最佳乳化沥青用量。

1 混合料级配及击实试验 1.1 混合料级配拟定根据新旧集料筛分结果及AC-20级配范围要求,通过在RAP料中掺入10%,20%,30%,40%这4种不同比例的新集料,设计出了4种合成级配的冷再生混合料。为表述方便,将这4种不同新集料掺量的冷再生混合料简称为XL10,XL20,XL30,XL40。4种冷再生混合料的合成级配如表 1所示。

| 筛孔/mm | 质量通过率/% | |||||||||

| 合成级配 | AC-20级配范围 | 再生规范级配范围 | ||||||||

| XL10 | XL20 | XL30 | XL40 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||

| 26.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||

| 19.0 | 95.7 | 94.7 | 93.6 | 92.6 | 100 | 90 | 100 | 90 | ||

| 16.0 | 89.1 | 87.4 | 85.7 | 84.0 | 90 | 74 | — | — | ||

| 13.20 | 78.8 | 76.6 | 74.5 | 72.3 | 82 | 62 | — | — | ||

| 9.50 | 66.3 | 65.4 | 63.5 | 62.6 | 70 | 50 | 80 | 60 | ||

| 4.75 | 42.5 | 42.7 | 43.0 | 43.2 | 46 | 32 | 65 | 35 | ||

| 2.36 | 24.5 | 26.4 | 28.4 | 30.3 | 36 | 22 | 50 | 20 | ||

| 1.18 | 20.0 | 21.4 | 22.8 | 24.2 | 28 | 16 | — | — | ||

| 0.6 | 11.8 | 13.6 | 15.5 | 17.3 | 22 | 10 | — | — | ||

| 0.3 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 16 | 6 | 21 | 3 | ||

| 0.15 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 12 | 4 | — | — | ||

| 0.075 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 7 | 3 | 8 | 2 | ||

由表 1可知,4种冷再生混合料的合成级配均满足中粒式乳化沥青冷再生混合料级配及AC-20级配范围要求。

1.2 最佳含水率的确定乳化沥青冷再生混合料中的水分既可以分散沥青微粒,使乳化沥青均匀地裹附在集料表面,同时又可以起润滑作用,利于冷再生混合料的压实[9]。与无机结合料稳定材料相似,乳化沥青冷再生混合料中的外掺水应适量。外掺水量不足会造成乳化沥青难以均匀裹附集料表面、冷再生混合料拌和不充分、乳化沥青破乳速度过快,进而导致冷再生混合料难以压实;外掺水量过大会造成冷再生混合料产生流淌、离析、难以压实等现象,同时乳化沥青破乳时间也会延长,冷再生混合料早期强度形成速度减慢,且沥青乳液的流失还会影响冷再生混合料的最终强度[10]。

(1) 最佳外掺水量的确定方法

目前,乳化沥青冷再生混合料最佳外掺水量的确定方法主要有两种,一种是最佳含水率法,即对冷再生料进行重型击实试验[11],确定冷再生混合料的最佳含水率,我国再生技术规范便推荐采用此种方法;一种是最佳液体含量法,所谓最佳液体流量就是乳化沥青用量(包括乳液和基质沥青)与外加水量的总和,该方法认为冷再生料中起润滑作用的不只有水,乳化沥青中的基质沥青同样具有流动润滑作用[12]。两种方法的不同之处在于如何看待基质沥青在冷再生料中的润滑作用。钟荣华[13]通过室内试验研究发现,乳化沥青中的基质沥青对矿料的润滑作用远不如水对矿料的润滑作用明显。荣丽娟[14]对比研究了两种方法对冷再生料性能的影响,发现最佳含水率法优于最佳液体含量法,同时指出,最佳外掺水量的确定方法主要是根据乳化沥青的种类来确定,一般情况下,最佳液体含量法主要适用于慢裂型乳化沥青,而慢裂快凝型乳化沥青则适合采用最佳含水率法。

本研究试验用乳化沥青为慢裂快凝型乳化沥青,鉴于对以上已有研究成果的分析,采用最佳含水率法确定冷再生料的最佳外掺水量。

(2) 击实试验

按照《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)T0131的试验方法,针对XL10,XL20,XL30,XL40这4种冷再生混合料,在3%,4%,5%,6%,7%这5种乳化沥青用量下,分别添加0%,1%,1.5%,2%,2.5%水泥剂量,在不同外掺水量下进行重型击实试验。本研究以5%乳化沥青用量时,0%,1%,1.5%,2%,2.5%水泥剂量为例,列举部分击实试验结果,如表 2所示。

| 冷再生料类型 | 水泥剂量/% | 最佳含水率/% | 最大干密度/(g·cm-3) |

| XL10 | 0 | 3.77 | 2.004 |

| 1 | 4.25 | 2.019 | |

| 1.5 | 4.42 | 2.028 | |

| 2 | 4.71 | 2.042 | |

| 2.5 | 5.02 | 2.050 | |

| XL20 | 0 | 3.91 | 2.037 |

| 1 | 4.39 | 2.046 | |

| 1.5 | 4.53 | 2.061 | |

| 2 | 4.82 | 2.068 | |

| 2.5 | 5.13 | 2.075 | |

| XL30 | 0 | 4.03 | 2.067 |

| 1 | 4.48 | 2.079 | |

| 1.5 | 4.64 | 2.085 | |

| 2 | 4.97 | 2.092 | |

| 2.5 | 5.21 | 2.103 | |

| XL40 | 0 | 4.16 | 2.098 |

| 1 | 4.59 | 2.107 | |

| 1.5 | 4.78 | 2.118 | |

| 2 | 5.08 | 2.124 | |

| 2.5 | 5.29 | 2.135 |

2 早期强度评价指标的选取 2.1 早期强度评价指标选取的依据

与热拌沥青混合料性能相比,乳化沥青冷再生混合料性能较差,多被用于高等级公路的下面层或基层。所以在实际施工过程中,与无机结合料稳定材料相似,乳化沥青冷再生混合料摊铺完成后必须进行养生,养生结束后方能进行上面层的施工。因此,室内所选取的早期强度评价指标应能够较好地与施工现场养生标准相匹配,即在选取合适的早期强度指标前,首先应确定能够较好模拟施工现场的室内养生标准[15-16]。

我国再生规范规定乳化沥青冷再生混合料摊铺完成后必须进行养生,且养生不宜少于7 d,若经自然养生至能够完整取芯或者冷再生料内部含水率低于2%时可提前结束养生[4]。然而,施工现场的养生时间往往并不固定,而是根据气候、环境温度的变化而变化,通常情况下,施工现场将冷再生结构层能够完整取芯或含水率降至2%作为养生标准。由于室内模拟施工现场取芯难度较大,且目前对于取芯并没有具体的量化标准,所以室内取芯试验结果的准确性难以把握,而冷再生混合料含水率降至2%在室内容易控制。因此,本研究以冷再生混合料含水率降至2%作为选取早期强度评价指标的依据,将冷再生混合料室内养生至含水率降至2%来模拟施工现场养生标准。

2.2 早期强度评价指标的选取(1) 强度指标的选取

基于乳化沥青冷再生混合料早期强度的考虑,封晨辉等通过室内研究对比分析了乳化沥青冷再生混合料抗压强度试验与马歇尔试验,同时指出,养生结束后乳化沥青冷再生结构层为了能够承受交通车辆或施工机械荷载,此时路面更强调抗压强度,即抗压强度能够较好地代表摊铺上面层时施工机械对乳化沥青冷再生结构层的强度要求。因此,根据此研究结果,早期强度也拟选用抗压强度指标来表征。

在选取早期强度指标时,封晨辉等提出采用室内冷再生混合料试件的7 d无侧限抗压强度作为评价早期强度的指标。然而,室内的7 d养生期一方面会大大延长配合比设计时间,另一方面,施工现场具体的养生时间会随着气候、环境温度的变化而变化,故而施工现场养生时间并不固定在7 d,所以室内的7 d养生期并不能较好地代表施工现场的养生标准。

(2) 早期强度指标的选取

美国的研究结果普遍认为[14],试件在25 ℃的鼓风烘箱中养生24 h,相当于现场路面达到4~7 d的情况;试件在60 ℃的鼓风烘箱中养生48 h,相当于现场路面达到最终强度的情况。

在以上两种研究的基础上,本研究采用XL40冷再生混合料,固定水泥剂量为1.5%,在5%乳化沥青用量及最佳含水率条件下,采用静压法成型两组直径(100±2.0) mm、高(100±2.0) mm的圆柱体试件。在成型试件前,首先测定干燥试模的质量Ms。

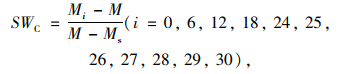

一组带模试件在25 ℃鼓风烘箱中养生,养生过程中每隔6 h(鉴于养生24 h后试件的剩余含水率较接近2%,所以24 h之后的时间间隔为1 h)测定带模试件的质量Mi,并按规范方法测定试件的无侧限抗压强度Pi,试验温度为25 ℃;另一组在60 ℃鼓风烘箱中养生48 h,测定带模试件的质量M,然后将带模试件放于室温下冷却不少于12 h后脱模,按照规范方法测定试件的最终抗压强度P,试验温度为25 ℃。试件剩余含水率可按式(1)计算:

|

(1) |

式中,SWC为冷再生混合料的剩余含水率;Ms为试模的质量;Mi为养生i个小时试件与试模的质量;M为养生至恒重时试件与试模的质量。

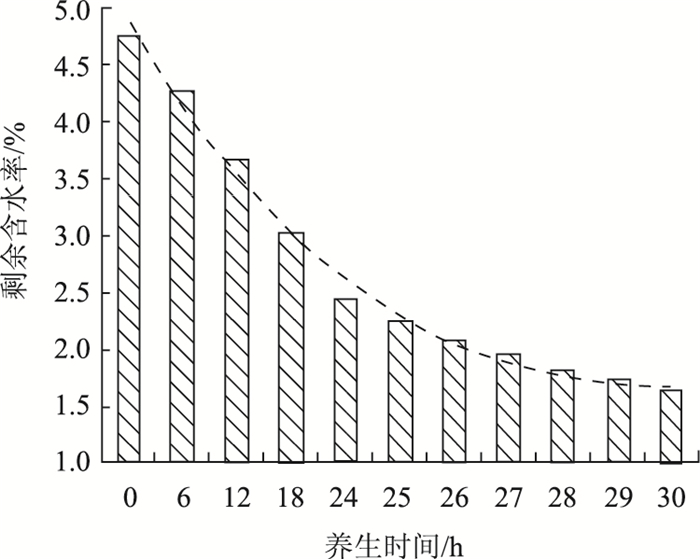

不同养生时间下试件的剩余含水率及抗压强度检测结果如表 3、图 1和图 2所示。

| 养生时间/h | 剩余含水率/% | 累计失水率/% | Pi/MPa | P/MPa | Pi/P/% |

| 0 | 4.77 | 0 | — | — | |

| 6 | 4.28 | 10.28 | — | — | |

| 12 | 3.67 | 23.10 | 0.692 | 31.71 | |

| 18 | 3.03 | 36.54 | 1.062 | 48.67 | |

| 24 | 2.43 | 49.15 | 1.395 | 63.93 | |

| 25 | 2.24 | 53.14 | 1.442 | 2.182 | 66.10 |

| 26 | 2.08 | 56.50 | 1.479 | 67.78 | |

| 27 | 1.96 | 59.02 | 1.511 | 69.25 | |

| 28 | 1.83 | 61.75 | 1.542 | 70.67 | |

| 29 | 1.73 | 64.06 | 1.570 | 71.95 | |

| 30 | 1.64 | 65.74 | 1.593 | 73.01 |

|

| 图 1 剩余含水率与养生时间关系 Fig. 1 Relationship between residual water content and curing time |

| |

|

| 图 2 抗压强度与养生时间关系 Fig. 2 Relationship between compressive strength and curing time |

| |

图 1表明,在25 ℃鼓风烘箱养生过程中,随着养生时间的延长,试件剩余含水率逐渐降低,而由曲线斜率可以看出,剩余含水率降低速率在逐渐减小。

图 2表明,随着养生时间的延长,试件抗压强度逐渐增加,而抗压强度在24 h前的增长速率较快,之后强度增长缓慢。在25 ℃鼓风烘箱中养生6 h,试件只有10.28%的水分蒸发,由于此时乳化沥青破乳程度降低,沥青黏结性较小,造成脱模后的试件并不完整,所以并未测定6 h试件的抗压强度。养生12 h,试件剩余含水率为3.67%,此时试件的抗压强度达到了最终强度的31.71%;养生18 h,试件剩余含水率为3.03%,此时试件的抗压强度增长到了1.062 MPa,与最终强度的比值为48.67%;养生24 h,试件的剩余含水率为2.43%,大于2%,此时试件的抗压强度为1.395 MPa,可以达到最终强度的63.93%;而当养生至27 h,试件的剩余含水率为1.96%,已经降至2%以下,此时的抗压强度达到了最终强度的69.25%。随着养生的继续进行,试件的强度仍在继续增加,但增长幅度较小,表明继续养生对提高试件的强度效果并不明显。因此,采用静压试件在25 ℃鼓风烘箱中养生27 h的无侧限抗压强度作为评价乳化沥青冷再生混合料早期强度的指标。

综上所述,本研究以冷再生混合料的剩余含水率降至2%作为选取早期强度评价指标的依据,并在已有研究基础上,通过室内相关试验结果,确定采用静压试件在25 ℃鼓风烘箱中养生27 h后的无侧限抗压强度作为评价乳化沥青冷再生混合料早期强度的指标。

3 基于早期抗压强度的配合比设计 3.1 不同强度指标下的OEC以上文所确定的早期抗压强度及规范推荐的干、湿劈裂强度为强度指标,结合我国再生规范的配合比设计方法,通过单轴压缩试验、干劈裂试验、湿劈裂试验,确定以上3种强度指标最大值对应的最佳乳化沥青用量[17]。

针对XL10,XL20,XL30,XL40这4种冷再生料,均采用3%,4%,5%,6%,7%共5种乳化沥青用量(均不添加水泥),在最佳含水率条件下成型马歇尔试件和圆柱体试件。养生结束后,按照规范方法进行单轴压缩试验和劈裂试验,分别测定试件25 ℃早期抗压强度及15 ℃干、湿劈裂强度。

上述4种冷再生料的配合比试验结果如图 3所示。

|

| 图 3 冷再生混合料的配合比试验结果 Fig. 3 Test result of mixing ratio of cold recycled mixture |

| |

根据配合比试验结果,由强度指标与乳化沥青用量的回归方程可以得到早期抗压强度和干、湿劈裂强度最大值所对应的最佳乳化沥青用量。为表述方便,将以上3种强度指标最大值对应的最佳乳化沥青用量分别简称为OECe,OECd,OECw。XL10,XL20,XL30,XL40这4种冷再生料配合比的设计结果如表 4所示。

| 再生料类型 | 最佳乳化沥青用量/% | ||

| OECe | OECw | OECd | |

| XL10 | 4.91 | 5.16 | 5.37 |

| XL20 | 5.05 | 5.28 | 5.48 |

| XL30 | 5.26 | 5.52 | 5.76 |

| XL40 | 5.57 | 5.78 | 5.97 |

由表 4可以看出,同一强度指标下,4种冷再生混合料的最佳沥青用量大小顺序为XL40>XL30>XL20>XL10。以早期抗压强度指标为例,4种冷再生料的OECe分别为4.91%,5.05%,5.26%,5.57%,表明随着新集料掺量的增加,冷再生混合料的最佳乳化沥青用量也逐渐增加。

同一冷再生混合料下,3种强度指标最大值对应的最佳乳化沥青用量大小顺序为OECd>OECw>OECe。以XL30冷再生混合料为例,OECe为5.26%,OECw为5.52%,OECd为5.76%。与OECd和OECw相比,OECe平均少了0.24%~0.5%的乳化沥青用量。

3.2 不同OEC下的早、后期强度为对比乳化沥青冷再生混合料在不同OEC下的早、后期强度,针对表 1中的配合比设计结果,采用上述4种冷再生混合料,分别在OECd,OECw,OECe 3种最佳乳化沥青用量、0%水泥剂量条件下成型马歇尔试件及圆柱体试件。养生结束后,按照规范方法进行单轴压缩试验和劈裂试验,分别测定试件25 ℃早期抗压强度及15 ℃干、湿劈裂强度。试验结果如表 5和图 4所示。

| OEC | XL10 | XL20 | XL30 | XL40 | |

| 早期抗压强度 | OECe | 0.740 | 0.758 | 0.805 | 0.850 |

| OECw | 0.709 | 0.734 | 0.787 | 0.836 | |

| OECd | 0.684 | 0.722 | 0.775 | 0.829 | |

| 干劈裂强度 | OECe | 0.477 | 0.514 | 0.533 | 0.559 |

| OECw | 0.481 | 0.518 | 0.537 | 0.562 | |

| OECd | 0.486 | 0.522 | 0.543 | 0.567 | |

| 湿劈裂强度 | OECe | 0.350 | 0.399 | 0.426 | 0.461 |

| OECw | 0.359 | 0.408 | 0.436 | 0.470 | |

| OECd | 0.347 | 0.397 | 0.425 | 0.462 | |

|

| 图 4 不同OEC下的早、后期强度 Fig. 4 Early and late strengths with different OECvalign="top" |

| |

由表 5及图 4可以看出,对于同一冷再生混合料(以XL30为例),干劈裂强度方面,采用OECd的冷再生混合料最大,采用OECw的冷再生混合料次之,采用OECe的冷再生混合料最小。与OECd和OECw相比,OECe下冷再生混合料的干劈裂强度分别降低1.84%,0.74%;湿劈裂强度方面,采用OECw的冷再生混合料最大,采用OECe和OECd的冷再生混合料大小基本相同。与OECw相比,OECe下冷再生料的湿劈裂强度降低2.30%。早期抗压强度方面,采用OECe的冷再生混合料最大,采用OECw的冷再生混合料次之,采用OECd的冷再生混合料最小。与OECd、OECw相比,OECe下冷再生混合料的早期抗压强度分别提高了3.73%和2.24%。

综上所述,与采用OECd和OECw的冷再生混合料相比,在兼顾后期强度的同时,采用OECe的冷再生混合料具有较高的早期强度。因此,基于乳化沥青冷再生混合料早期强度的考虑,在进行配合比设计时,提出以早期抗压强度为主要指标来确定最佳乳化沥青用量。

3.3 确定最佳乳化沥青用量由再生规范可知,当乳化沥青冷再生混合料用于下面层时,干劈裂强度应不小于0.5 MPa[3],表 5中XL10料干劈裂强度最大值为0.486 MPa,不满足规范要求,应舍去。

在不添加水泥情况下,由表 5可知,XL20,XL30,XL40这3种冷再生料的最大干劈裂强度分别为0.522,0.543,0.567 MPa,虽满足规范要求,但并未表现出较高的力学强度,因此,在接下来的研究中,拟在这3种冷再生料中添加少量水泥,以改善冷再生料的力学性能[18-20]。

针对这3种冷再生料,采用1%,1.5%,2%,2.5%水泥剂量,分别在3%,4%,5%,6%,7%这5种乳化沥青用量及相应的最佳含水率下成型圆柱体试件,然后按照规范方法测定试件的25 ℃无侧限抗压强度,以早期抗压强度为指标确定冷再生混合料的最佳乳化沥青用量。配合比试验结果如图 5所示。

|

| 图 5 不同水泥剂量下早期抗压强度与乳化沥青用量关系曲线 Fig. 5 Curves of relationship between early compression strength and emulsified asphalt content with various cement contents |

| |

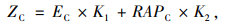

根据图 5试验结果,由回归方程可以得到不同水泥剂量下XL20,XL30,XL40料的最佳乳化沥青用量,并采用式(2)可计算出冷再生混合料的总沥青用量:

|

(2) |

式中,ZC为总沥青用量;EC为乳化沥青用量;RAPC为RAP料用量;K1为乳化沥青中的基质沥青含量,检测结果为67.3%;K2为RAP料中的旧沥青含量,检测结果为4.56%。

不同水泥剂量下XL20,XL30,XL40料的最佳乳化沥青用量及总沥青用量如表 6所示。

由表 6可以看出,同一新集料掺量下,随着水泥剂量的增加,冷再生混合料的最佳乳化沥青用量及总沥青用量均逐渐减少。同一水泥剂量下,新集料掺量越多,冷再生混合料的最佳乳化沥青用量越大,而总沥青用量却反而越小。因此,在工程应用中,应从冷再生料性能及工程经济两方面,综合考虑水泥和乳化沥青两者的掺量。

| 冷再生混合料类型 | 水泥剂量 | |||||

| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||

| OECe | XL20 | 5.05 | 4.82 | 4.69 | 4.58 | 4.45 |

| XL30 | 5.26 | 5.03 | 4.88 | 4.76 | 4.63 | |

| XL40 | 5.57 | 5.29 | 5.16 | 5.00 | 4.84 | |

| 冷再生混合料类型 | 水泥剂量 | |||||

| 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||

| 总沥青用量 | XL20 | 6.89 | 6.74 | 6.66 | 6.59 | 6.51 |

| XL30 | 6.56 | 6.41 | 6.32 | 6.24 | 6.16 | |

| XL40 | 6.28 | 6.11 | 6.03 | 5.92 | 5.83 | |

4 结论

(1) 针对乳化沥青冷再生混合料早期强度不足的缺点,建议在确定最佳乳化沥青用量时,应同时兼顾乳化沥青冷再生混合料的早、后期强度。

(2) 根据再生规范中冷再生结构层现场养生标准要求,提出以冷再生混合料含水率降至2%作为选取早期强度评价指标的依据。并根据室内试验结果,提出采用静压试件在25 ℃鼓风烘箱中养生27 h后的无侧限抗压强度作为评价乳化沥青冷再生混合料早期强度的指标。

(3) 配合比试验结果表明,早期抗压强度和干、湿劈裂强度最大值对应的最佳乳化沥青用量大小顺序为:OECd>OECw> OECe;与OECd和OECw相比,OECe少了0.24%~0.5%的乳化沥青用量。

(4) OECe下的冷再生混合料在兼顾后期强度的同时具有较高的早期强度。基于乳化沥青冷再生混合料早期强度的考虑,提出采用早期抗压强度作为主要指标来确定最佳乳化沥青用量。

| [1] |

严家汲. 道路建筑材料[M]. 北京: 人民交通出版社, 2001. YAN Jia-ji. Road Constructional Materials[M]. Beijing: China Communications Press, 2001. |

| [2] |

王之怡, 郝培文, 柳浩, 等. 乳化沥青冷再生混合料技术性能与设计参数研究[J]. 市政技术, 2013, 31(4): 147-150. WANG Zhi-yi, HAO Pei-wen, LIU Hao, et al. Study on Technical Performance and Design Parameters of Cold Recycling Mixture with Emulsified Asphalt[J]. Municipal Engineering Technology, 2013, 31(4): 147-150. |

| [3] |

何东坡, 金钊. 基于空隙率的水泥乳化沥青冷再生混合料配合比设计方法研究[J]. 中外公路, 2016, 36(4): 284-288. HE Dong-po, JIN Zhao. Study on Mix Design Method of Cement Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture Based on Void Ratio[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2016, 36(4): 284-288. |

| [4] |

JTG F41-2008, 公路沥青路面再生技术规范[S]. JTG F41-2008, Technical Specifications for Highway Asphalt Pavement Recycling[S]. |

| [5] |

杨进, 江涛, 孙立军, 等. 考虑第二次压密的乳化沥青冷再生混合料室内试验方法研究[J]. 公路工程, 2010, 35(1): 76-78, 133. YANG Jin, JIANG Tao, SUN Li-jun, et al. Study of the Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture Experiment Methods Considering the Secondary Compaction Process[J]. Highway Engineering, 2010, 35(1): 76-78, 133. |

| [6] |

李锋, 严金海, 韩鹏. 乳化沥青冷再生混合料早期强度评价[J]. 中外公路, 2016, 36(4): 273-275. LI Feng, YAN Jin-hai, HAN Peng. Evaluation of Early Strength of Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture[J]. Journal of China Foreign Highway, 2016, 36(4): 273-275. |

| [7] |

陈海民, 邹静蓉, 李胜强. 乳化沥青冷再生混合料的早期强度性能评价研究[J]. 路基工程, 2016, 5(8): 34-37, 49. CHEN Hai-min, ZOU Jing-rong, LI Sheng-qiang. Performance Evaluation on Early Strength of Emulsified Asphalt Cold Recycling Mixture[J]. Subgrade Engineering, 2016, 5(8): 34-37, 49. |

| [8] |

耿九光, 胡勇, 石发进. 乳化沥青冷再生混合料超早强技术研究[J]. 中外公路, 2016, 36(4): 261-264. GENG Jiu-guang, HU Yong, SHI Fa-jin. Study on Ultra-early Strength Technology of Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture[J]. Journal of China Foreign Highway, 2016, 36(4): 261-264. |

| [9] |

孙建秀, 刘黎萍, 孙立军. 早强剂对乳化沥青冷再生混合料早期强度的影响[J]. 武汉理工大学学报:交通科学与工程版, 2017, 41(6): 1037-1040. SUN Jian-xiu, LIU Li-ping, SUN Li-jun. Effect of Early Strength Agent on Early Strength of Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture[J]. Journal of Wuhan University of Technology; Transportation Science and Engineering Edition, 2017, 41(6): 1037-1040. |

| [10] |

徐东, 陈祥峰, 郑南翔. 乳化沥青冷再生混合料配合比设计及性能分析[J]. 广西大学学报:自然科学版, 2012, 37(1): 103-109. XU Dong, CHEN Xiang-feng, ZHENG Nan-xiang. Mix Proportion Design and Performance of the Cold Recycling Mixture of Emulsified Asphalt[J]. Journal of Guangxi University:Natural Science Edition, 2012, 37(1): 103-109. |

| [11] |

JTG E40-2007, 公路土工试验规程[S]. JTG E40-2007, Test Methods of Soils for Highway Engineering[S]. |

| [12] |

许严, 孙立军, 刘黎萍. 考虑热压实过程的乳化沥青冷再生混合料设计方法研究[J]. 公路工程, 2013, 38(3): 72-76, 89. XU Yan, SUN Li-jun, LIU Li-ping. Optimization of the Design Method of the Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture Considering the Hot Compaction Process[J]. Highway Engineering, 2013, 38(3): 72-76, 89. |

| [13] |

钟荣华.水泥-乳化沥青冷再生路面设计方法与性能研究[D].西安: 长安大学, 2011. ZHONG Rong-hua. Study on Design Method and Performance of Cold Recycling Pavement with Emulsified Asphalt and Cement[D]. Xi'an: Chang'an University, 2011. |

| [14] |

荣丽娟.改性乳化沥青冷再生混合料研究及应用[D].西安: 长安大学, 2013. RONG Li-juan. Study and Application of Modified Emulsified Asphalt Cold-recycling Mixture[D]. Xi'an: Chang'an University, 2013. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/D408656 |

| [15] |

王宏, 刘锋, 张葆永. 不同养生温度乳化沥青冷再生混合料空隙分布特征[J]. 武汉理工大学学报:交通科学与工程版, 2015, 39(2): 388-392. WANG Hong, LIU Feng, ZHANG Bao-yong. Void Distribution of Emulsified Asphalt Cold Mix With Different Curing Temperature[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science and Engineering Edition, 2015, 39(2): 388-392. |

| [16] |

王宏, 刘锋, 余建荣, 等. 乳化沥青冷再生混合料养生方式研究[J]. 武汉理工大学学报:交通科学与工程版, 2015, 39(3): 641-646. WANG Hong, LIU Feng, YU Jian-rong, et al. Research on Curing Methods of Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science and Engineering Edition, 2015, 39(3): 641-646. |

| [17] |

董泽蛟, 谭忆秋, 曹丽萍. 乳化沥青冷再生混合料的室内设计与性能评价研究[J]. 公路交通科技, 2006, 23(2): 43-47. DONG Ze-jiao, TAN Yi-qiu, CAO Li-ping. Research on Indoor Design and Performance Evaluation of Cold Recycled Mixture with Emulsified Asphalt[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(2): 43-47. |

| [18] |

郭银涛, 刘清泉, 刘振清. 考虑水泥作用的改性乳化沥青冷再生混合料性能研究[J]. 公路交通科技, 2012, 29(6): 6-10, 21. GUO Yin-tao, LIU Qing-quan, LIU Zhen-qing. Study on Performance of Modified Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixtures Considering Cement Effect[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(6): 6-10, 21. |

| [19] |

钟梦武, 吴超凡, 于永生, 等. 掺加水泥的乳化沥青冷再生沥青混合料设计方法研究[J]. 公路, 2008(1): 195-199. ZHONG Meng-wu, WU Chao-fan, YU Yong-sheng, et al. A Study on Design Method of Cold Reclaimed Mixture Using Emulsion Asphalt and Cement[J]. Highway, 2008(1): 195-199. |

| [20] |

孙岩松. 水泥掺量对乳化沥青冷再生混合料性能的影响[J]. 武汉理工大学学报, 2013, 35(4): 45-48. SUN Yan-song. Influence of Portland Cement on the Performance of Emulsified Asphalt Cold Regeneration[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2013, 35(4): 45-48. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37