扩展功能

文章信息

- 龚 䶮, 廖金花

- GONG Yan, LIAO Jin-hua

- 区块链技术的城市智能交通大数据平台及仿真案例分析

- Big Data Platform for Urban Intelligent Transport Based on Block Chain Technology and Simulation Case Analysis

- 公路交通科技, 2019, 36(12): 117-126

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(12): 117-126

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.12.015

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-02-08

区块链技术起源于比特币在电子现金系统中的应用。本质上, 与传统的金融货币体系相比, 基于比特币的电子现金系统具有5个突出特点:去中心化、点对点分布、集体化管理、安全信用和大数据运营。比特币的发展迅猛, 截至2019年7月19日, 单价为10 591.3美元, 市值接近189亿美元。比特币的成功意味着其核心思想迎合了金融市场发展需求。如果说比特币是区块链的最典型应用场景。区块链技术则是支撑更广泛应用场景的去中心化基础架构和分布式计算范式。

区块链技术不仅具有比特币电子现金系统的5个突出特点。其核心思想是通过对数据区块的验证后链接, 采用去中心化分布式计算方法, 利用共识规则及智能合约的构建, 以网络数据为对象的采集、存储、处理、分析功能, 以及更进一步的更新、计算、编程及应用。区块链技术的应用范围非常广泛, 涉及金融、科技、经济、政治、社会等各个领域。美国、澳大利亚、欧盟、德国等地相关机构先后开展了区块链技术在能源网络的应用, 包括电力交易、电力需求响应、能源网数据共享等领域[1-5]。在医疗数据共享方面, 区块链技术的研究主要集中在数据存储安全和体系构建上[6-8]。自比特币以来, 金融界对区块链技术的认知较深刻, 特别重视对金融安全监管和体系建设的研究[9-10]。针对知识产权问题, 区块链技术发挥去中心化的优势, 提高了数字出版、版权交易等应用的效率及可信度[11-12]。在物流领域, 区块链技术主要解决了溯源防伪、智能仓储和安全配送问题[13-15]。

区块链技术的这些研究对象的主要特点在于以大数据为基础构建网络。而大数据的实际需求和传统网络架构存在一定的冲突。比如, 传统网络架构导致的可编程性差; 数据计算、存储、提取的效率低下; 数据存储中心化导致安全隐患; 数据流定向导致流动性差; 数据源查询困难或标志性数据不全导致的数据鉴证问题; 数据结构、存储、处理的离散化增加了终端数据分析的复杂度, 同时导致数据源的数据共享动力不足。这些问题严重制约着大数据平台建设。而区块链技术恰好从技术层面解决了这些问题。

综上所述, 区块链技术适用于大数据平台, 但目前还未有智能交通领域的研究成果或实际应用案例。本研究提出并构建了区块链技术的城市智能交通大数据平台。采用区块链技术改变了传统交通数据网络架构, 去其中心化, 变集中式为分布式。并在此基础上, 重建数据模型和存储结构。提高系统内功能模块间的共识度, 激励系统各机构部门间的大数据共享, 构建基于数据的智能分析或决策算法, 扩展智能交通大数据平台的应用领域。

1 区块链技术简介 1.1 区块链概念区块链是一种去中心化、不可篡改、可追溯、多方共同维护的分布式数据库, 能够将传统单方维护的仅涉及自己业务的多个孤立数据整合在一起, 分布式的存储在多方共同维护的多个节点, 任何一方都无法完全控制这些数据, 只能按照严格的规则和共识进行更新, 从而实现了可信的多方间的信息共享和监督, 避免了繁琐的人工对账, 提高了业务处理效率, 降低了交易成本[16]。为了在各领域应用区块链技术, 行业建立的区块链平台分为公有链和联盟链。其中, 公有链的区块链节点未设置准入及退出门槛, 比较适合数字金融货币、数字化出版等应用领域。而联盟链却需要认证审核区块链节点的身份, 比较适合医疗数据共享、能源网络管理运营等应用领域。

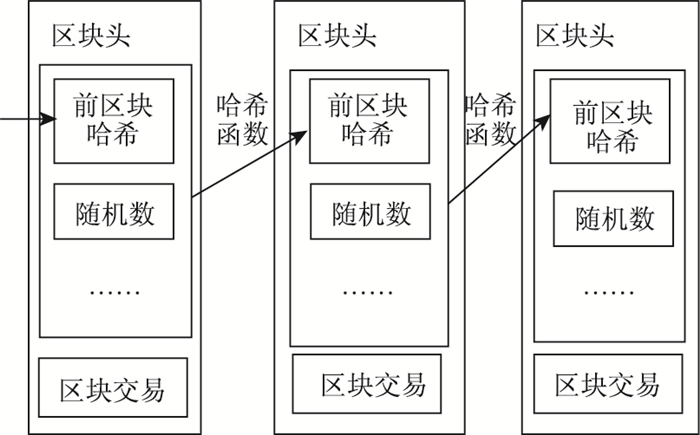

区块数据, 区块间的链接关系、分布式的共识机制保证了区块链的去中心化。而区块间的链接关系如图 1所示(引自参考文献[17]中图 2), 依据前一区块的区块头数据, 哈希函数计算出的哈希值又放在后一区块的区块头, 以此方式来链接前后两个区块。每个区块只有一个前区块, 最终形成区块链。这种链接方式, 是用明确的顺序性保证了数据不被修改, 增强了数据的可信度。各区块间的链接关系, 使每个区块能够独立地存储当前时间段内的区块交易(以比特币应用为例)等数据, 而不存在任何从属关系。

|

| 图 1 区块链示意图 Fig. 1 Schematic diagram of block chain |

| |

|

| 图 2 区块链架构模型 Fig. 2 Block chain architecture model |

| |

区块链各区块中包含了记录数据时对应时间的"时间戳", 有助于形成不可篡改和不可伪造的区块数据。这个属性, 从创世区块开始一直延续至今。换言之, 所有可以以时间为轴记录的数据应用场景, 都有运用区块链技术的潜能。而区块链的非对称加密技术、区块间的哈希函数技术、区块内的MerKel技术保证了系统的安全性, 间接提高了区块链数据被篡改的难度(数据被篡改的技术成本远超收益)。

区块链的可追溯性主要由其链式结构、区块底层数据结构、数据不可篡改的性质来保障。每个区块的数据, 均可借助区块链的链接结构及方向追本溯源, 以定位到其最初的来源。作为分布式数据库, 区块链需要共识机制及激励机制, 促使多方共享和监督来维护数据库。

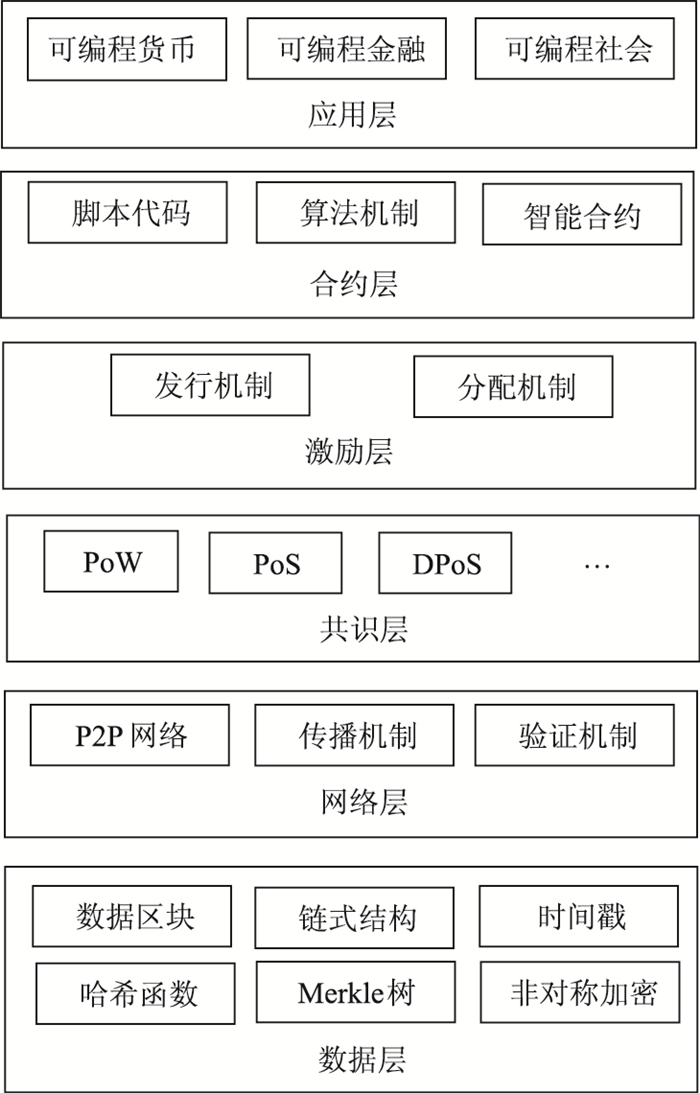

1.2 区块链体系架构及关键技术如图 2所示(引自参考文献[18]中图 2), 区块链技术包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层、应用层。

数据层即采用哈希函数构建基于时间戳的数据区块链式结构; 采用非对称加密技术确保数据安全; 采用Merkle树数据结构构造区块底层交易数据来完成区块数据的快速校验。

网络层的P2P组网方式不存在中心化节点和层级结构, 保证区块链的去中心化。网络各节点均可按照数字传播协议参与验证其他新生成的区块数据, 保证区块数据的可信度。数据验证机制则确保验证无效的数据被及时废止。

共识层的PoW, PoS, DPoS等共识机制的目标是在系统去中心化的前提下使各节点对区块数据有效性达成共识。这些共识机制不论是基于算力、权益或者推举的方法, 本质上都需要各节点共同合作。

激励层的存在体现了区块链起源的经济属性。但应用于不同领域, 可以延展为相关资源的激励手段, 以消除各节点的资源获取需求和区块链去中心化的矛盾。其中, 发行机制可以看做是相关资源的提供机制, 分配机制可以看做是相关资源的调节机制。

合约层除包含脚本代码和算法以外, 最主要的是包含了智能合约。区块链本身不分层级也没有任何中心节点。但必须构建智能合约(数字化承诺、协议), 来确保所有参与者的权义和交易的履行。

应用层包括实际的应用场景和案例。这些应用对象均具有可编程、可数字化的基本特征。应用区块链技术时, 通过分析应用对象的其他具体特征, 选择适合的版本、平台、编程语言、数据结构、共识协议等。

2 传统城市智能交通数据网络架构及问题传统的城市智能交通数据网络架构分为基础数据来源层、基础数据管理层、基础数据存储与计算层、综合数据管理层、数据分析与处理层、数据应用层、数据展示层和数据用户层。

其中, 基础数据来源层分为静态数据来源层和动态数据来源层。企业、政府部门、行业机构组织、相关科研机构出于自身业务需求, 采集静态数据并建设基础数据库。这些组织机构的数据采集途径有限, 且受自身数据管理能力所限, 导致基础数据库建设不完善, 数据采集率低。而动态数据由布局于城市智能交通系统内的各个设备采集获取。采集到的动态数据直接归属采集设备管理或使用机构。传统模式下, 数据分属各组织机构, 使数据难以互相验证及共享。

出于行业对大数据共享的实际需求, 大数据公司、相关科研机构、政府统计部门等组织机构搜集基础数据进行大数据分析或交易。这些综合数据管理层组织机构同样是组织上独立的, 之间也少有同层级的大数据共享, 而是积极扩展基础数据来源, 从下端的基础数据层采集数据。

综合数据管理层各组织机构的优劣, 通常由其基础数据来源分布和数量、数据分析与处理能力来决定。我国提出的大数据共享, 本质上就是期望未来在综合数据管理层上实现数据共享, 使各组织机构都能够取得"完整的"大数据, 而把更多的精力投入到数据分析与处理, 以发挥数据的最大效用。但由于受基础数据影响, 在综合数据管理层上实现数据共享的难度很大, 由于技术和管理原因, 在共享过程中, 可能造成部分数据的流失。且共享后, 各组织机构间的数据分析与处理差异, 使大数据分析质量难以界定。

数据应用层起到承上启下的作用, 一面连接大数据, 一面连接数据用户, 其数据应用率较低。

数据展示层是数据传输的终端窗口。随着智能交通行业发展, 在未来, 使数据用户及时准确地找到数据展示窗口, 提高数据使用效率将成为一个技术瓶颈。

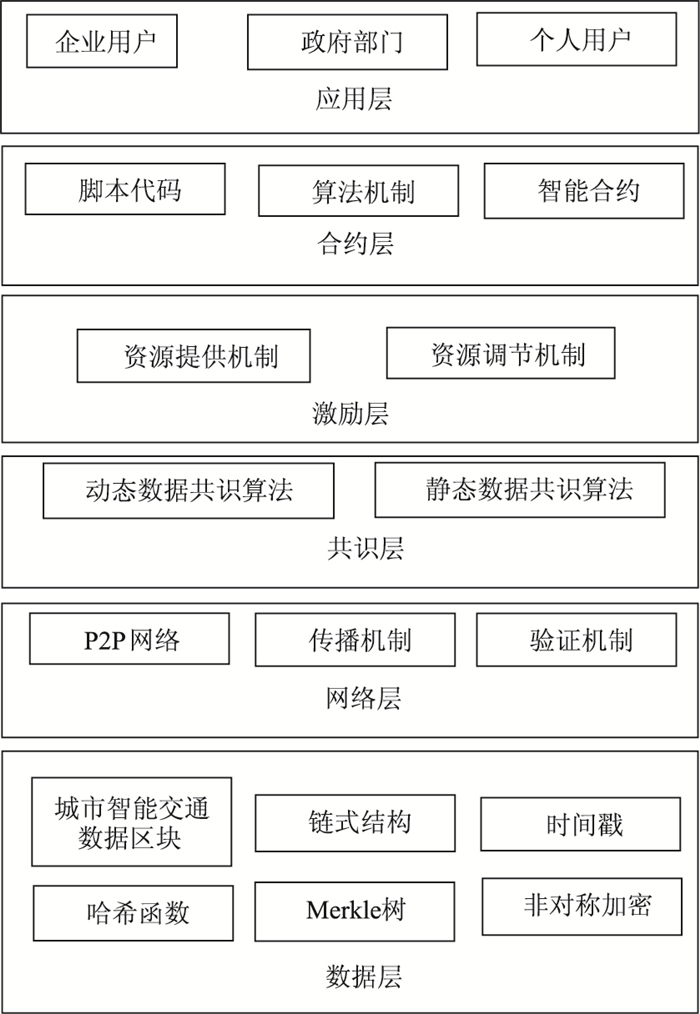

3 区块链技术的城市智能交通大数据平台 3.1 区块链技术的城市智能交通大数据平台架构区块链技术的城市智能交通大数据平台的基本架构如图 3所示, 和区块链基础架构(图 2)模型相似。

|

| 图 3 区块链技术的城市智能交通大数据平台的基本架构 Fig. 3 Basic architecture of urban intelligent transport big data platform based on block chain technology |

| |

区别在于, 在数据层的城市智能交通数据区块包含了静态数据区块和动态数据区块。这两类数据均具有时间戳特性, 静态数据的流动性相对较差, 动态数据的时变性更强。因此, 把这两个类数据在区块链数据层分别构建, 形成相互关联的区块链网络。相应的, 在共识层, 分别建立了动态数据共识算法和静态数据共识算法。而在激励层, 则通过资源提供机制和资源调节机制, 鼓励各节点数据共享, 实现网络的去中心化。需要说明的是, 相关资源可以包括部分数据查询权限、额外的数据提供、数据交换认证等功能。

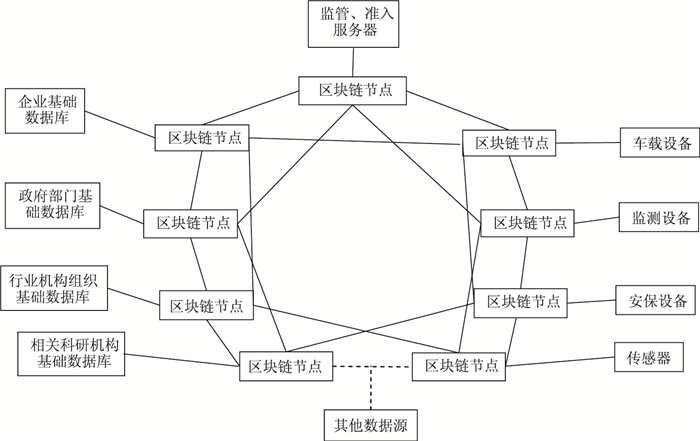

区块链技术的城市智能交通大数据平台的基本架构(图 3)重构了传统的城市智能交通数据网络架构的基础数据层至数据用户层, 未包含基础数据来源层。图 3中城市智能交通数据区块和数据源的关系图如图 4所示, 增加了对各区块链节点的监管准入服务器, 保障了信息的安全。

|

| 图 4 城市智能交通数据区块和数据源的关系 Fig. 4 Relation of urban intelligent transport data blocks with data source |

| |

比较传统的城市智能交通数据网络架构、图 3和图 4, 可以看出, 区块链技术的城市智能交通大数据平台, 以区块数据为核心, 去除了各组织机构的中心化数据管理, 充分实现了平台化大数据共享。尤其是通过共识层、激励层和合约层的作用, 使数据可验证、可信任、可交互、易分析; 通过网络层和数据层使数据易追溯、易存储、标准化、统一化、规范化, 使城市智能交通数据网络的数据更全、更真, 使数据平台更优化、智能化和全局化。

3.2 区块链技术的城市智能交通大数据平台优势在传统的智能交通数据网络架构下, 以城市道路交通动态信息为例:道路拥堵信息由交通部门的数据源终端设备采集, 或由导航软件的使用者上传; 管控信息由政府相关单位上传; 道路环境信息主要由气象部门监测设备采集; 车辆分布信息由导航平台、运营公司、交通监控设备提供或采集等。这些信息的数据来源不同, 基础数据管理层的各提供方分别对采集数据进行处理后, 再由综合数据管理层对数据进行二次处理。在整个过程中, 数据先分散采集, 由基础数据管理层的各组织机构部分集中处理后, 再由综合数据管理层进行二次数据采集和处理。由于基础数据管理层、综合数据管理层的各组织机构的独立性, 使数据无法在同一层级实现共享, 而是依据各组织机构业务及功能在不同层级间传输。

而在区块链技术的城市智能交通大数据平台架构下, 各数据源直接通过区块链节点链接入网, 数据的处理分析由网络本身而非各组织机构完成, 使数据由始至终"共享化"。且区块链的分布式计算和去中心化, 保证了各数据的"平级化", 避免了层级间数据传输的损失、失真、验证难等问题。

比较而言, 区块链技术的城市智能交通大数据平台架构从根本上改变了传统的智能交通数据网络架构, 彻底改变了数据采集、数据处理分析、数据存储模式及方法, 真正实现了大数据共享、去中心化和分布式计算。可以预见, 区块链技术的城市智能交通大数据平台可以带来包括大幅降低系统成本、大幅提高系统数据量和激励数据共享、去除行政化管理层级局限、提高计算效率和相关资源利用率、扩展应用领域和服务对象、提升数据专业化分析能力、提升系统数据可信度等优势。

3.3 大数据平台的区块链关键技术区块链技术的城市智能交通大数据平台要解决及面临的主要问题即不同数据源数据的统一, 数据的统一监管及运营, 以及与其他先进技术的技术兼容。为解决这些问题, 从技术的角度来探讨, 区块链技术在城市智能交通大数据平台上的发展方向为何。

3.3.1 各节点的统一技术不同数据源数据的统一包括数据格式、数据采集频率、数据存储结构、数据更新与修改等的统一。如图 3和图 4所示, 不同数据源数据的统一是在区块和数据源之间、数据层及网络层实现的。

如图 4所示, 城市智能交通数据区块的数据源不同。为实现数据的统一, 首先, 通过监管、准入服务器, 对入网的数据源进行入网技术认证和技术监管, 保证数据源在技术上能够达到入网的基本标准, 并保证数据源在运营过程中无故障、无冗余、无错漏的上传数据。之后, 需要深度分析, 不同数据源提供的数据间关系, 包括来源关系、逻辑关系、价值关系、关联度关系、精准度比较等。以此为基础, 确定统一数据的城市智能交通数据区块模式, 并构建数据区块。最后, 如图 3所示, 采用区块链的数据层和网络层技术, 以城市智能交通数据区块为基本单位, 实现数据的统一存储及传输功能。

3.3.2 多项技术共用的监管及运营实现如图 3所示, 区块链技术的城市智能交通大数据平台与传统的城市智能交通大数据平台不同。传统的城市智能交通大数据平台的数据分属不同的组织机构监管, 之后在平台上共享, 较难实现数据的统一监管及运营。而区块链技术的城市智能交通大数据平台的去中心化, 为数据去"所属化", 使数据入网后统一的进行智能化管理, 以实现统一的数据监管及自动运营。

具体的说, 数据的统一监管及运营是在区块链技术的城市智能交通大数据平台的共识层、激励层、合约层及应用层实现的, 是多项技术共用的结果。在数据监管及运营方面, 共识层、激励层、合约层及应用层分别构建了数据监管及运营的技术处理机制、资源分配机制、管理规则机制及应用机制。所有的数据区块, 按照这些机制自动化处理、传输、提供服务。

3.3.3 与车联网和车路协同的技术兼容众所周知, 车联网是以车与车、车与路、车与人、车与传感设备等交互, 实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统。从本质上讲, 也可以将车联网看成是一种围绕车、路、人的多源数据的网络化实现。车联网的关键问题是采集什么数据、用什么网络通信技术及提供什么数据应用。而区块链技术, 可以直接用于车联网的数据网络通信, 作为车联网数据网络的技术基础, 也可以在达到技术兼容要求时, 作为车联网的数据网络通信的外网链接, 辅助或补充完善车联网的各项功能。

车路协同除了要实现人、车、路的智能感知, 更重要的是实现系统协同, 优化利用系统资源, 达到提高道路交通安全、缓解交通拥堵等交通监管及运营目标。区块链技术除了能够实现基本的数据网络功能之外, 其共识层和合约层能够作为保证系统协同的基础, 而激励层则能够实现优化利用系统资源的目标。根据3.3.2节, 区块链技术中多项技术共用能够实现自动化的监管及运营。因此, 将区块链技术用于车路协同, 能够达到车路协同的各个目标。

如图 4所示, 区块链技术的城市智能交通大数据平台的区块链节点理论上可以连接不同数据源, 具有技术兼容性。只要数据源符合3.3.1节各节点的统一技术标准及要求, 该数据源即可通过生成新的区块链节点入网。因此, 区块链技术的城市智能交通大数据平台是开放式平台。实际上, 如果将区块链技术作为基础构建车联网、实现车路协同的功能, 即可以看作是区块链技术的城市智能交通大数据平台的两个典型应用案例。

4 应用仿真案例 4.1 仿真案例场景为了更直观地比较区块链技术的城市智能交通大数据平台架构和传统的智能交通数据网络架构, 选择雾霾情况下交通流数据缺失问题为仿真案例场景。原因是:

雾霾情况下, 路网能见度低, 对城市交通视频监测系统造成不良影响, 使交通流数据缺失。具体的说, 在交叉口处, 即便在视频监测设备的监测范围内, 由于能见度低, 采集的图像模糊, 不能监测到交叉口处所有排队等待车辆, 使交叉口数据缺失。同时, 由于道路能见度低, 驾驶员会根据能见度调整车速, 进而对车道车流量产生一定影响, 使车道数据缺失[19]。

需要说明的是, 虽然沙尘、雨雪等天气也会降低路网的能见度, 但这些天气在城市中通常不会局部发生, 研究时侧重其影响程度。而雾霾产生的原因(包括污染源、地形、道路及空气流通等)相对复杂。尤其是污染源包括点源、线源、面源等, 导致雾霾在城市中有可能在局部(包括某一点、某一路段、某一交叉口或某一部分)发生。因而雾霾问题的研究需考虑影响区域和影响程度, 问题更复杂, 也更具有研究的代表性。

4.2 区块链技术的应用针对雾霾情况下路网交通流数据缺失问题, 运用区块链技术, 用GPS数据补充雾霾时城市交通监测缺失的交通流数据。

如图 3所示, 在本案例中, 首先, 将城市交通监测系统和城市交通雾霾监测系统作为数据源。将城市交通监测系统的交通流数据和城市交通雾霾数据作为区块链数据, 将GPS数据作为激励层的资源。在数据层, 时间戳采用城市交通监测系统的交通流数据采集时间, 以取得数据更全的区块链。终端设备包括城市交通雾霾监测设备和城市交通监测设备。各数据组的数据包括:设备采集的详细数据、设备采集数据时间、设备位置数据和设备编号。城市交通监测设备采集的交通流数据包括路网车流量、车速和车队长度; 城市交通雾霾监测设备采集的数据包括交通能见度。区块体各数据组间的哈希函数为体现各数据组位置关系的空间维度函数, 即将位置上连续的各数据组链接, 构建了关联数据组群。

之后, 通过共识层的共识算法对区块链数据进行数据完整度认证。根据区块链数据组的路网位置, 判断数据组是车道单元数据组, 还是交叉口单元数据组, 进而判断数据组是否完整。如果完整, 不必进行数据补充; 如果不完整, 需要对其进行数据补充。通过完整度认证的区块被区块链保留, 未通过认证的区块则需要通过激励层按照路网位置相关原则建立的资源调节机制将GPS数据和不完整数据组对应, 并按照资源提供机制把GPS数据作为资源补充给不完整数据组。

最后, 在合约层, 数据源及激励资源按照智能合约自动化组网及协议合作, 提出交通数据补充算法。即城市交通监测系统、城市交通雾霾监测系统和GPS数据的自动化组网及协议合作。通过数据补充算法完成未通过认证的区块数据补充, 以生成新的区块。对新的区块进行数据完整度认证, 通过完整度认证的新区块被区块链保留, 未通过认证的新区块则被删除。

4.3 数据补充率为验证在雾霾时区块链技术对城市交通数据的补充作用, 建立了数据补充率指标。

根据文献[19]的雾霾情况下路网模型, 将路网模型分为车道模型和交叉口模型两部分。根据路网能见度和城市交通监测系统, 文献[19]分别针对这两部分模型统计交通流数据缺失率, 包括车道数据缺失率lol和交叉口数据缺失率loc。

根据交通流数据缺失率, 建立交通流数据补充率如下:

对于车道而言, 车道数据补充率与前文车道数据缺失率lol相关, 是补充前后车道数据缺失率之差。

|

(1) |

式中, lolb为补充前车道数据缺失率; lola为补充后车道数据缺失率。

对于交叉口而言, 交叉口数据补充率与前文交叉口数据缺失率loc相关, 是补充前后交叉口数据缺失率之差。

|

(2) |

式中, locb为补充前交叉口数据缺失率; loca为补充后交叉口数据缺失率。

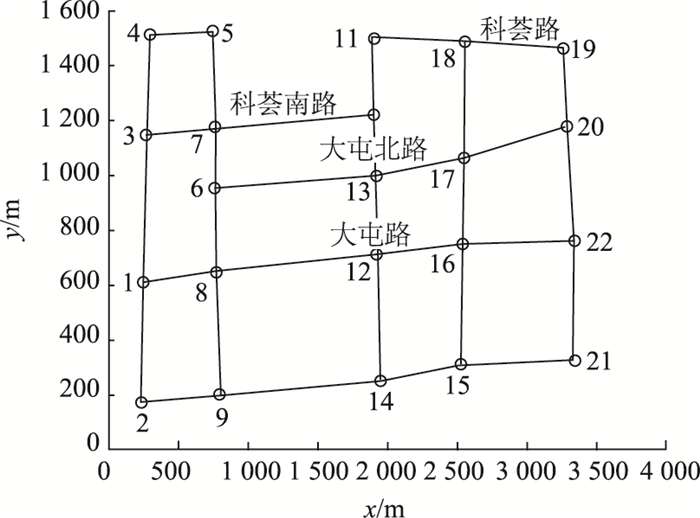

4.4 仿真 4.4.1 仿真数据本研究采用文献[19]的雾霾情况下路网模型进行仿真, 仿真的路网模型数据与文献[19]相同。即仿真区域为北京市奥林匹克公园附近路段, 路网包含科荟路、科荟南路、大屯北路、大屯路。以该区域路网中主路为基础, 将路网图结构简化为图 5。采用MATLAB进行仿真, 仿真周期设为10 s, 共仿真180周期。

|

| 图 5 仿真路网 Fig. 5 Simulated road network |

| |

雾霾对路网影响程度仿真数据:根据文献[19], 根据能见度距离将雾霾分为轻度、中度和重度影响雾霾。仿真时, 将轻度影响雾霾的车道及交叉口能见度值设为1 000 m, 中度影响雾霾的值设为500 m, 重度影响雾霾的值设为150 m。

雾霾对路网影响区域仿真数据:根据文献[19], 将中度和重度影响雾霾覆盖的区域称为盲区。并根据数据缺失情况分为雾霾点盲区、雾霾局部盲区和雾霾全盲区。仿真时, 将交叉口12设为雾霾点盲区, 将交叉口12, 13, 16和17所围的区域设为雾霾局部盲区。假设路网内非雾霾盲区的车道及交叉口能见度值为1 000 m, 雾霾盲区的值为400 m。

将路网中所有车辆的5%作为浮动车。且为更接近实际情况, 令浮动车在路网中初始位置的分布随机。标记路网位置时, 令车道单元的单位长度为20 m, 令交叉口单元的单位长度为10 m。

4.4.2 仿真结果及分析(1) 雾霾对路网影响程度仿真结果及分析

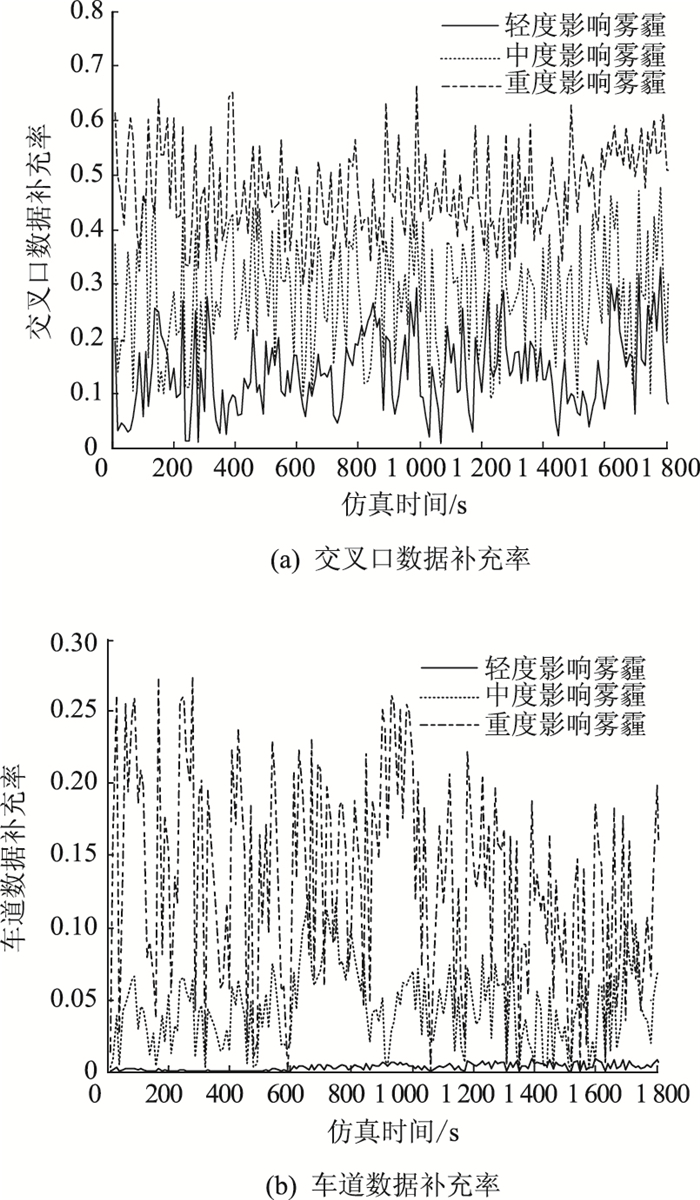

根据仿真数据, 雾霾对路网影响程度仿真结果如图 6所示。

|

| 图 6 雾霾对路网影响程度的交通流数据补充率仿真结果 Fig. 6 Simulation result of traffic flow data replenishment rate of influence degree of haze on road network |

| |

根据仿真结果, 说明本研究方法对轻度、中度和重度影响雾霾的交通流数据缺失均有补充。其中, 重度影响雾霾的交叉口和车道数据补充率的值最高, 轻度影响雾霾的交叉口和车道数据补充率的值最低。尤其是重度影响雾霾的交叉口数据补充率的值达到40%~60%左右。这说明本研究方法在重度影响雾霾的情况下, 效果更加突出。这是由于轻度和中度影响雾霾本身的交通流数据缺失率的值较低。

(2) 雾霾对路网影响区域仿真结果及分析

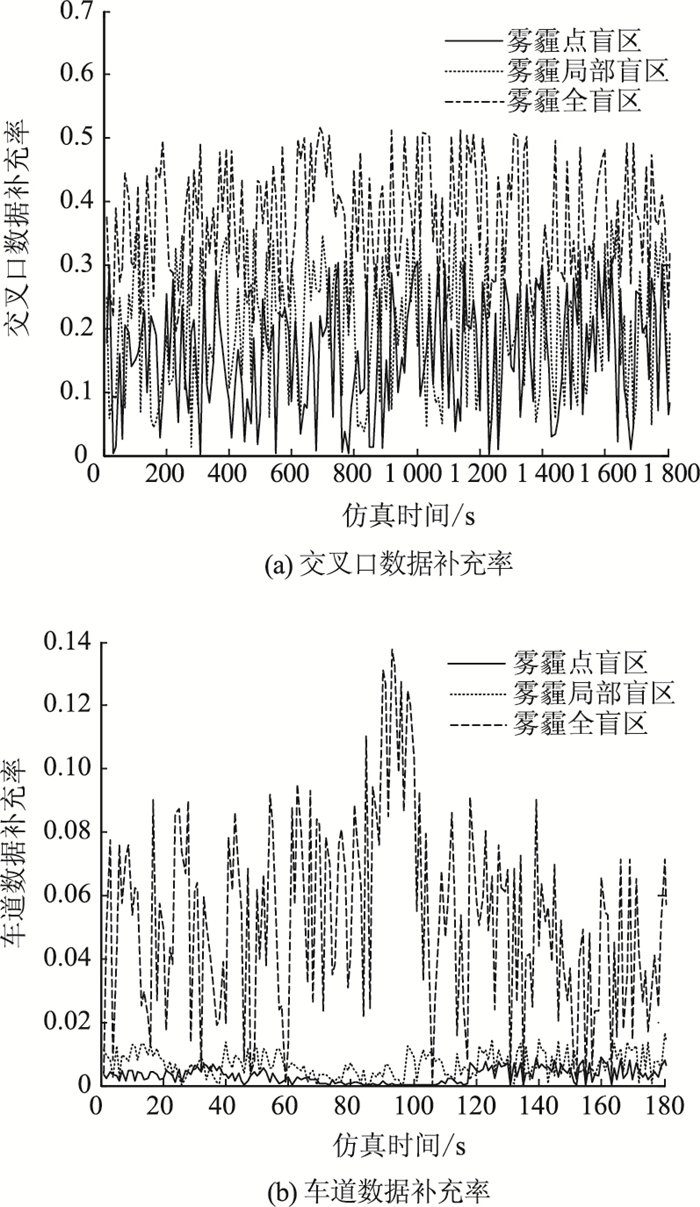

根据仿真数据, 雾霾对路网影响区域仿真结果如图 7所示。

|

| 图 7 雾霾对路网影响区域的交通流数据补充率仿真结果 Fig. 7 Simulation result of traffic flow data replenishment rate of influence area of haze on road network |

| |

根据仿真结果, 说明本研究方法对雾霾点盲区、局部盲区和全盲区的交通流数据缺失均有补充。其中, 雾霾全盲区的交叉口和车道数据补充率的值最高; 雾霾点盲区的交叉口和车道数据补充率的值最低。尤其是雾霾全盲区的交叉口数据补充率的值达到25%~50%左右。说明本研究方法在雾霾全盲区的情况下, 效果更加突出。这是由于雾霾点盲区和局部盲区本身的交通流数据缺失率的值较低, 同时浮动车所占的比例较低且所处的区域随机, 对雾霾点盲区和局部盲区的作用有限。

(3) 区块链技术补充交通流数据的原因分析

在传统的智能交通数据网络架构下, 通过整合城市交通视频、微波、雷达等检测设备采集的数据, 能够取得较完整的交通流数据。但受设备安装布局和分属管理机构的限制, 取得数据的路网覆盖率受客观环境的影响较大。尤其是在雾霾等低能见度的情况下, 一方面对城市交通视频监控设备的数据采集造成了一定的影响, 使部分数据缺失; 另一方面, 受传统的智能交通数据网络架构的限制, 其他数据采集系统均要独立运行, 不能在网络底层共享数据, 而在数据共享时也会失去判断和解决动态问题的时效。

而区块链技术的城市智能交通大数据平台架构打破了各组织机构的局限, 通过共享城市交通视频、微波、雷达等检测设备采集的数据和GPS数据, 借助浮动车在路网中的动态分布弥补设备安装布局的固定化限制, 并扩大了数据采集的路网覆盖率, 能够从根本上解决在雾霾等低能见度的情况下的数据缺失问题。

5 结论本研究以区块链技术为基础, 构建了城市智能交通大数据平台的新网络架构。利用区块链的去中心化、分布式计算、大数据共享和激励机制等优势, 解决了传统城市智能交通数据网络架构的各组织机构独立管理和传输数据, 进而妨碍数据共享的问题。为了更直观地反映区块链技术在城市智能交通大数据平台中如何应用及其应用效果, 文中列举了一个仿真案例, 即针对雾霾情况下路网交通流数据缺失问题, 运用区块链技术, 用GPS数据补充雾霾时城市交通监测缺失的交通流数据。案例仿真结果表明, 采用区块链技术实现城市智能交通的数据共享, 能够进一步解决传统网络架构下的数据缺失问题。

目前, 国内外对区块链技术的研究, 主要侧重于其理论概念的探讨及宏观构架的应用, 未深入到具体技术及方法的研究。本研究一方面从理论概念角度构建了区块链技术的城市智能交通大数据平台, 一方面从具体技术层面列举了一个具体仿真案例。在本研究研究的基础上, 我们未来的研究会更侧重于具体技术及方法的研究, 提出更多的区块链技术方法及应用案例, 以促进区块链技术在大数据领域的应用。

| [1] |

XI P Y, ZHANG Q, WANG H N, et al. Exploration of Block Chain Technology In Electric Power Transaction[C]// 2018 International Conference on Power System Technology. New York: IEEE, 2018: 729-733.

|

| [2] |

CUI G Y, SHI K, QIN Y C, et al. Application of Block Chain in Multi-level Demand Response Reliable Mechanism[C]//2017 3rd International Conference on Information Management. New York: IEEE, 2017: 337-341.

|

| [3] |

XU Y J, WU M M, LÜ Y, et al. Research on Application of Block Chain in Distributed Energy Transaction[C]//2017 IEEE 3rd Information Technology and Mechatronics Engineering Conference. New York: IEEE, 2017: 957-960.

|

| [4] |

MA T N, PENG L L, DU Y, et al. Competition Game Model for Local Multi-microgrid Market Based on Block Chain Technology and Its Solution Algorithm[J]. Electric Power Automation Equipment, 2018, 38(5): 191-203. |

| [5] |

王继业, 高灵超, 董爱强, 等. 基于区块链的数据安全共享网络体系研究[J]. 计算机研究与发展, 2017, 54(4): 742-749. WANG Ji-ye, GAO Ling-chao, DONG Ai-qiang, et al. Block Chain Based Data Security Sharing Network Architecture Research[J]. Journal of Computer Research and Development, 2017, 54(4): 742-749. |

| [6] |

ITO K, TAGO K, JIN Q. I-Blockchain: A Blockchain-empowered Individual-centric Framework for Privacy-preserved Use of Personal Health Data[C]// 2018 9th International Conference on Information Technology in Medicine and Education. New York: IEEE, 2018: 829-833.

|

| [7] |

NOVIKOV S P, KAZAKOV O D, KULAGINA N A, et al. Blockchain and Smart Contracts in a Decentralized Health Infrastructure[C]// 2018 IEEE International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies". New York: IEEE, 2018: 697-703.

|

| [8] |

SHRIER A A, CHANG A, DIAKUN-THIBAULT N, et al. Blockchain and Health IT: Algorithms, Privacy, and Data[C]// Use of Blockchain for Healthcare and Research Workshop. Gaithersburg: National Institute of Standards Technology, 2016: 1-14.

|

| [9] |

郭永珍. 区块链对互联网金融发展的重塑与挑战分析[J]. 商业经济研究, 2017, 2017, 2017(2): 169-171. GUO Yong-zhen. Analysis on Remodeling and Challenges of Block Chain to Internet Finance Development[J]. Research on Commercial Economics, 2017, 2017, 2017(2): 169-171. |

| [10] |

黄锐. 金融区块链技术的监管研究[J]. 学术论坛, 2016, 39(10): 53-59. HUANG Rui. Research on Supervision of Financial Block Chain Technology[J]. Academic Forum, 2016, 39(10): 53-59. |

| [11] |

ZHANG Z H, ZHAO L. A Design of Digital Rights Management Mechanism Based on Blockchain Technology[C]//International Conference on Blockchain. Switzerland: Springer Verlag, 2018: 32-46.

|

| [12] |

ZHAO C Q, LIU M Z, YANG Y H, Et al. Toward a Blockchain Based Image Network Copyright Transaction Protection Approach[C]// International Conference on Security with Intelligent Computing and Big-data Services. Switzerland: Springer Verlag, 2018: 17-28.

|

| [13] |

汪传雷, 万一荻, 秦琴, 等. 基于区块链的供应链物流信息生态圈模型[J]. 情报理论与实践, 2017, 40(7): 115-121. WANG Chuan-lei, WAN Yi-di, QIN Qin, et al. A Model of Logistics Information Ecosphere of Supply Chain Based on Block Chain[J]. Information Studies: Theory and Application, 2017, 40(7): 115-121. |

| [14] |

丁庆洋, 朱建明. 区块链视角下的B2C电商平台产品信息追溯和防伪模型[J]. 中国流通经济, 2017, 31(12): 41-49. DING Qing-yang, ZHU Jian-ming. The Product Information Traceability and Security Model of B2C E-Platform from the Perspective of Blockchain[J]. China Business and Market, 2017, 31(12): 41-49. |

| [15] |

陆尧, 文捷. 基于比特币技术的供应链管控与溯源方案[J]. 计算机工程, 2018, 44(12): 85-93, 101. LU Yao, WEN Jie. Scheme of Supply Chain Control and Traceability Based on Bitcoin Technology[J]. Computer Engineering, 2018, 44(12): 85-93, 101. |

| [16] |

邵奇峰, 金澈清, 张召, 等. 区块链技术:架构及进展[J]. 计算机学报, 2018, 41(5): 969-988. SHAO Qi-feng, JIN Che-qing, ZHANG Zhao, et al. Blockchain: Architecture and Research Progress[J]. Chinese Journal of Computers, 2018, 41(5): 969-988. |

| [17] |

何蒲, 于戈, 张岩峰, 等. 区块链技术与应用前瞻综述[J]. 计算机科学, 2017, 44(4): 1-7, 15. HE Pu, YU Ge, ZHANG Yan-feng, et al. Survey on Blockchain Technology and Its Application Prospect[J]. Computer Science, 2017, 44(4): 1-7, 15. |

| [18] |

袁勇, 王飞跃. 区块链技术发展现状与展望[J]. 自动化学报, 2016, 42(4): 481-494. YUAN Yong, WANG Fei-yue. Blockchain: The State of the Art and Future Trends[J]. Acta Automatica Sinica, 2016, 42(4): 481-494. |

| [19] |

龚䶮, 张杰, 蓝金辉. 雾霾情况下路网模型及雾霾对交通路网的影响[J]. 交通运输系统工程与信息, 2015, 15(5): 114-122. GONG Yan, ZHANG Jie, LAN Jin-hui. A Road Network Model in Haze and Haze Situation Influence on Traffic Networks[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2015, 15(5): 114-122. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36