扩展功能

文章信息

- 曾石发, 田源, 唐莎, 邓涛

- ZENG Shi-fa, TIAN Yuan, TANG Sha, DENG Tao

- 城市慢行隧道运营通风控制标准研究

- Study on Urban Pedestrian Tunnel Operation Ventilation Control Standards

- 公路交通科技, 2019, 36(12): 104-109

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(12): 104-109

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.12.013

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-09-05

2. 西南交通大学 土木工程学院, 四川 成都 610031;

3. 西南交通大学 交通隧道工程教育部重点实验室, 四川 成都 610031

2. School of Civil Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031, China;

3. Key Laboratory of Transportation Tunnel Engineering of Ministry of Education, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031, China

城市慢行隧道是一种满足绿色出行需求的仅供行人与非机动车通行的隧道类型,是顺应城市现代化发展的产物,在解决城市密集人口的出行问题以及推动城市旅游发展方面均具备良好的应用价值,故在我国城市建设发展过程中逐渐兴起。

与此同时,由于城市慢行隧道在交通特性、服务功能等方面与一般城市公路隧道较为不同,隧道内运营通风控制标准也与城市公路隧道有所区别,且我国还没有考虑行人安全性及舒适性的城市慢行隧道运营通风相关规范标准,虽然我国相关学者针对公路隧道运营通风控制标准方面取得了较多的研究成果[1-8],但由于慢行隧道内禁止机动车通行,隧道内不存在汽车尾气排放所带来的有害物质以及烟尘问题,其通风设计应更多考虑隧道内行人的安全性和舒适性问题,因此,有必要在满足城市慢行隧道安全性和舒适性的基础上,对其运营通风控制标准进行研究。

基于此,本研究以珠海某慢行隧道为工程依托,在调研分析的基础上从慢行隧道安全性和舒适性出发,对隧道内行人CO2释放量进行预测,并基于CO2稀释分析得到了考虑安全性的隧道通风换气控制标准,同时研究给出了基于隧道内新鲜风量补给和隧道湿热环境主观舒适性的通风换气控制标准,可为城市慢行隧道通风系统的合理设置提供参考依据,以保证隧道运营的安全性与舒适性。

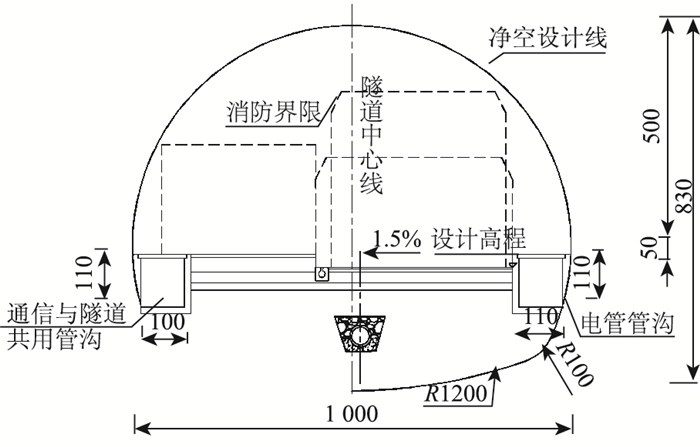

1 研究背景珠海某新建中长大慢行非机动车城市隧道是一种仅供行人与非机动车通行的隧道,该隧道被致力于打造成具有城市特色的旅游与日常通行通道。该隧道全长为1 220 m,高差4.195 m,不含机动车成分,由非机动车道和人行道组成,其中非机动车道宽4.5 m,人行道宽3.5 m,最大净空高度为5.5 m,隧道横断面如图 1所示。

|

| 图 1 城市慢行隧道横断面图(单位:cm) Fig. 1 Cross-section of urban pedestrian tunnel (unit: cm) |

| |

板樟山城市慢行隧道内各特征年人行交通量预测结果如表 1所示。

| 项目 | 特征年 | |||

| 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2041年 | |

| 人行交通量/[人/(h·m)] | 1 368 | 1 983 | 2 356 | 2 758 |

珠海市属亚热带海洋气候,气温年平均日较差很小,夏季时长达半年,无冬季天气,终年气温在0 ℃以上,且因受海洋环境严重影响,隧道内空气湿度长年处于较高水平,年平均相对湿度为79%。相对于地表开阔地带,慢行隧道由于属于半封闭环境,高湿度的空气在无风条件下会使行人产生极大的不适感,因此,基于安全性和舒适性制定合理的城市慢行隧道运营通风控制标准是目前的重点研究方向。

2 慢行隧道通风安全性控制标准城市慢行隧道内以通行非机动车和行人为主,此类隧道的常见空气污染物为高浓度的CO2,故其通风安全性控制标准主要考虑慢行隧道内CO2浓度的控制,目的在于保证行人的健康安全。

2.1 隧道内行人CO2释放量预测CO2在常温常压下是无色无味的气体,在慢行隧道内其主要来源是人体新陈代谢呼出的气体。人体呼出的气体中二氧化碳含量可达4%,每个成人每小时呼出的二氧化碳达20~30 L,儿童约为成人的一半左右[9]。根据美国劳伦斯伯克利实验室相关试验研究表明,室内CO2浓度从0.06%时升高至0.1%后,受试人员的9个决策表现量表中有6个呈显著性下降[10]。因此,一旦慢性隧道内行人过多、通风不良使得CO2浓度处于较高水平,行人则极易感到疲倦与烦躁,且有助于细菌的滋生及空气中负离子的减少,故确保隧道空间内CO2的浓度水平至关重要。

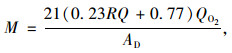

人体代谢率M与O2吸入量之间的经验公式满足如下关系[11]:

|

(1) |

式中,M为单位人体表面积新陈代谢率,met(1 met=58.2 W/m2),正常人步行条件下的代谢率为2 met;QO2为人体耗氧率;RQ为呼吸商,是呼吸作用释放的CO2和O2的分子比,一般轻体力劳动下取值为0.83;AD为人体表面积。

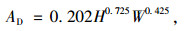

适用于中国人体质的人体表面积AD计算经验公式如式(2)所示[11],其与人员身高H及其体重W有关。

|

(2) |

式中,H为人员身高;W为人员体重。

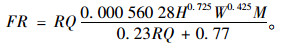

联立式(1)和式(2)可得人体CO2释放速率FR计算公式,如式(3)所示。

|

(3) |

根据上述城市慢行隧道人行交通量,推导出隧道高峰时刻人员滞留量计算公式并进行求解,如式(4)所示,可得各特征年慢行隧道内高峰小时下人员的滞留量,如表 2所示。参考《城市道路工程设计规范》(CJJ 37—2012)中对人行地道中步行速度的推荐取值[12],取慢行隧道内行人的步行速度为1 m/s。对于非机动车,取其平均行驶速度为4 m/s。

|

(4) |

| 项目 | 特征年 | |||

| 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2041年 | |

| 人员数量/人 | 2 145 | 3 109 | 3 693 | 4 323 |

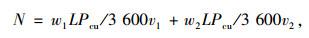

式中,N为高峰时刻隧道内滞留人员数量;L为隧道长度;w1为人行道宽度;w2为非机动车道宽度;Pcu为隧道内高峰小时人员交通量;v1为人步行速度;v2为非机动车行驶速度。

由于慢行隧道内人员组成缺乏基础数据,故参考我国地铁换乘站组织客流观测试验的统计数据进行参数设定[13],人员组成如表 3所示。

| 人员类型 | 中青年男性 | 中青年女性 | 老人 | 儿童 |

| 比例/% | 47 | 46 | 4 | 3 |

根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2015年)》[14]显示2012年我国18岁及以上成年男性平均身高167.1 cm,女性155.8 cm,男性平均体重为66.2 kg,女性为57.3 kg。考虑由于隧道内行人中老人与儿童所占比例较低,现取年青男性与女性作为分析对象并假定二者比例为1:1结合式(3)进行隧道内CO2释放速率的计算,计算可得一名成年男性和女性的CO2释放速率分别为0.008 344 L/s和0.007 459 L/s。进而可预测得到板樟山慢行隧道内各特征年高峰小时内CO2释放速率,如表 4所示。

| 项目 | 特征年 | |||

| 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2041年 | |

| CO2释放速率/(m3·s-1) | 0.016 9 | 0.024 6 | 0.029 2 | 0.034 2 |

2.2 基于CO2稀释的隧道通风换气控制标准

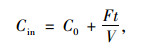

在忽略隧道内外自然气流交换的情况下,慢行隧道内的CO2浓度在一定时间内可以视为按照线性规律增长,具体表征为:

|

(5) |

式中,Cin为隧道内某时刻(未通风)的CO2浓度;C0为大气环境中的CO2浓度,取0.03%;F为隧道高峰时刻CO2释放速率;t为隧道内保持未通风状态的持续时间;V为隧道内空气体积。

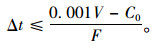

依据2.1节中对CO2的危害性分析可知,当CO2浓度高于0.1%时,大部分人的决策能力会有明显的下降,并会感觉到明显的不舒适性,故慢行隧道内CO2浓度不宜超过该限值。基于此,可推导出隧道内保持不通风状态的最大允许持续时间,并称其为允许通风间隔时间,用Δt表示,具体表征为:

|

(6) |

依据上述所得各特征年慢行隧道内CO2释放速率并结合式(6)计算可得各特征年下的最大允许通风时间间隔Δt,进而可知慢行隧道内通风换气的参考频率,如表 5所示。

| 项目 | 特征年 | |||

| 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2041年 | |

| 通风时间间隔/s | 2 147.94 | 1 481.79 | 1 247.19 | 1 065.40 |

| 参考换气频率/(次·h-1) | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.4 |

3 慢行隧道通风舒适性控制标准

城市慢行隧道内通风舒适性控制标准主要考虑以下两点:一是要更换隧道内滞留空气,减小隧道内长期不流动空气所携带的异味感,二是要使隧道内行人有适当的吹风感以增强湿热环境条件下的主观舒适性。

3.1 基于新鲜风量补充的隧道通风换气控制标准对一般地下空间如公路隧道、城市地下道路、地铁区间、地下商业街等的通风换气控制标准进行调研并总结[15-18],如表 6所示。

| 地下结构 | 换气目标对象 | 换气标准 |

| 一般公路隧道 | 稀释和排除汽车尾气 | ≥3次/h |

| 纵向式通风风速不应低于1.5 m/s | ||

| 城市地下道路 | 稀释和排除汽车尾气 | 3~5次/h |

| 纵向式通风风速不应低于2.5 m/s | ||

| 地下车站 | 稀释异味为乘客提供新鲜风量 | 开式运行系统(30 m3/(人·h)) |

| 闭式运行系统(12.6 m3/(人·h)) | ||

| 地下区间隧道 | 稀释异味为乘客提供新鲜风量 | 12.6 m3/(人·h) |

| 地下车站内设备管理用房 | 稀释异味为工作人员提供新鲜风量 | 4~6次/h |

| 地下商场 | 稀释异味为游客提供新鲜风量 | 国内商场(结合人员密度确定) |

| 日本部分城市地下街(30~35 m2) |

由表 6可以看出,一般地下结构的通风换气标准制定的对象及目的可以分为两类:一类是交通隧道类型,其包含机动车成分,所对应的通风换气目的为稀释汽车排放的尾气等;另一类是地下商场、地下车站等,其服务对象主要为游客和行人,所对应的通风换气目的为稀释异味并提供新鲜风量。

城市慢行隧道为非机动车隧道,所对应的通风换气应以行人需求为主要目的,因此宜按照第二类地下结构进行通风换气设计以满足行人的舒适性需求。地下车站、区间以及国内商场的换气标准制定基准均与人员数量有关,但是前两者并未考虑人员密度。因此,考虑城市慢行隧道属于人员密集的地下建筑结构,参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50376—2012)中商场类通风标准[18],如表 7所示,进而依据隧道内行人密度来确定新鲜空气的补给量。

| 建筑对象 | 人员密度(人/m2) | ||

| PF≤0.4 | 0.4≤PF≤1.0 | PF≥1.0 | |

| 商场/(m3·(h·人)) | 17 | 15 | 14 |

依据所研究城市慢行隧道内各特征年的人行交通量预测结果计算可知,除远期2041年隧道内人员密度为0.45大于0.4外,其余特征年下人员密度均小于0.4。因此,除2041年对应的人员需风量标准应为15 m3/(h·人)外,其余年份每人需风量应考虑为17 m3/(h·人)。

综合分析可知,慢行隧道内通风控制目标对象以及人员构成均与商场类似,故参照地下商场通风控制标准确定城市慢行隧道的通风换气舒适性控制标准是合理的,各特征年下慢行隧道的通风控制标准如表 8所示。

| 项目 | 特征年 | |||

| 2021年 | 2025年 | 2030年 | 2041年 | |

| 通风新鲜风量/(m3·h-1) | 36 465 | 52 853 | 62 781 | 64 845 |

| 参考换气频率/(次·h-1) | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |

3.2 基于湿热环境舒适性的隧道通风换气控制标准

高湿度环境会抑制人体皮肤表面水分的蒸发速率,增大皮肤表面湿度,进而使行人产生不适感。同时,湿度过高也会造成人体上呼吸道粘膜表面的对流和蒸发冷却作用降低,黏膜表面得不到充分冷却而使人感到吸入的空气不舒适[19]。而板樟山慢行隧道常年处于高湿度环境,因此有必要确定隧道内湿热环境下的通风风速控制标准,最大限度地提高行人的主观舒适性。

空气流动也是影响人体热感觉的非常重要因素之一,不同风速作用下人体所表现的热感觉会有所差异,在较高温度与湿度环境下,提高风速可以降低人体热感觉,且环境温度越高,吹风感越小。相关研究显示,环境温度在28 ℃以上水平,且相对湿度高于50%时,人体舒适性通风风速水平均在1 m/s以上。日本学者Kubo[20]通过实际测试研究了人体在偏热环境下可接受的温度和相应风速上限水平,其结论具有较高的参考价值。因此,根据Kubo的研究成果,得到不同温湿度环境条件下的人体舒适性通风风速控制标准,如表 9所示。

| 温度/℃ | 湿度/%rh | 舒适性风速/(m·s-1) |

| 26 | 50 | 0.53 |

| 80 | 0.58 | |

| 28 | 30 | 0.66 |

| 50 | 0.87 | |

| 80 | 1.02 | |

| 30 | 30 | 1.06 |

| 50 | 1.07 | |

| 80 | 1.25 |

结合表 9中可分夏季和春秋季两种模式分别确定适用于慢行隧道的舒适性通风风速标准为0.6~1.0 m/s和1.0~1.25 m/s。

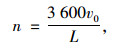

依据上述隧道内舒适性通风风速通过式(7)可计算得出隧道等效换气频率n,进而可知慢行隧道内满足行人在湿热环境下的舒适性需求的等效换气频率,如表 10所示。

|

(7) |

| 温度 | 舒适性通风风速/(m·s-1) | 等效换气频率/(次·h-1) |

| ≥30 ℃ | 1~1.25 | 3~3.7 |

| < 30 ℃ | 0.6~1.0 | 1.8~3 |

式中,L为隧道长度;v0为舒适性通风风速。

综上所述,城市慢行隧道运营通风设计应同时满足安全性与舒适性标准,并考虑隧道远期交通量及其需求,慢行隧道内等效换气频率不应低于3.7次/h。在考虑预留一定富余量的情况下可按换气频率为4次/h进行板樟山城市慢行隧道运营通风设计,对应的隧道换气风速为1.36 m/s,需风量为57.77 m3/s。

4 结论本研究以珠海某慢行隧道为工程依托,在调研分析的基础上从慢行隧道安全性和舒适性出发,研究确定了基于隧道内CO2稀释、新鲜风量补给和隧道湿热环境主观舒适性的通风换气控制标准,得出以下结论:

(1) 城市慢行隧道通风设计安全标准以稀释CO2为主,隧道内其浓度不宜超过0.1%。

(2) 在湿热环境下慢行隧道的舒适性通风风速控制标准为温度低于30 ℃时为0.6~1.0 m/s,反之则为1.0~1.25 m/s,同时慢行隧道应结合隧道内行人密度来确定新鲜空气的补给量,以充分满足行人的舒适性需求。

(3) 在考虑预留一定富余量的情况下,确定为慢行隧道运营通风可按换气频率为4次/h进行,对应的隧道换气风速为1.36 m/s,需风量为57.77 m3/s。

| [1] |

杨超, 王志伟. 公路隧道通风技术现状及发展趋势[J]. 地下空间与工程学报, 2011, 7(4): 819-824. YANG Chao, WANG Zhi-wei. Current Status and Development Trend of Ventilation Technology for Highway Tunnel[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2011, 7(4): 819-824. |

| [2] |

何佳银.高海拔低等级公路隧道洞内环境控制技术研究[D].成都: 西南交通大学, 2018. HE Jia-yin. Study on Environment Control Technology of High Altitude and Low Grade Highway Tunnel[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2018. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10613-1018709151.htm |

| [3] |

郑友成.纵向通风隧道内污染物浓度分布及控制策略研究[D].重庆: 重庆交通大学, 2017. ZHENG You-cheng. Study on Concentration Distribution and Control Strategy of Pollutant in Longitudinal Ventilation Tunnel [D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2017. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y3225626 |

| [4] |

严涛.高海拔单洞双向特长公路隧道通风关键技术研究[D].成都: 西南交通大学, 2016. YAN Tao. Key Technology of Ventilation in High Altitude Single-hole Bidirectional Extra-long Highway Tunnel[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10613-1017022314.htm |

| [5] |

于丽.终南山特长公路隧道火灾模式下通风设计和控制技术研究[D].成都: 西南交通大学, 2009. YU Li. Researche on Ventilation Design and Control Technology of Zhongnanshan Super-long Highway Tunnel in Fire[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10613-2009217481.htm |

| [6] |

夏丰勇.基于温度效应的公路隧道运营通风模式优化[D].西安: 长安大学, 2015. XIA Feng-yong. Optimization of Highway Tunnel Operation Ventilation Modes Based on Temperature Effect[D]. Xi'an: Chang'an University, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10710-1016790786.htm |

| [7] |

周仁强, 李玉文, 王明年, 等. 雅康高速公路二郎山隧道通风舒适性标准探讨[J]. 公路隧道, 2013(4): 14-16. ZHOU Ren-qiang, LI Yu-wen, WANG Ming-nian, et al. Discussion on Ventilation Comfort Standard of Erlangshan Tunnel on Yakang Expressway[J]. Highway Tunnel, 2013(4): 14-16. |

| [8] |

邓欣. 城市隧道内污染物控制标准和通风设计研究[J]. 公路交通技术, 2012(5): 106-111. DENG Xin. Research on Control Standards and Ventilation Design of Pollutants in Urban Tunnels[J]. Technology of Highway and Transport, 2012(5): 106-111. |

| [9] |

叶丽萍.地下商业街空气品质评价及CO2分布数值模拟[D].合肥: 安徽理工大学, 2012. YE Li-ping. Air Quality Evaluation of Underground Business Street and Carbon Dioxide Distribution Numerical Simulation[D]. Hefei: Anhui University of Science and Technology, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10361-1012421303.htm |

| [10] |

SATISH U, MENDELL M J, SHEKHAR K, et al. Is CO2 an Indoor Pollutant? Direct Effects of Low-to-moderate CO2 Concentrations on Human Decision-Making Performance[J]. Environmental Health Perspectives, 2012, 120(12): 1671-1677. |

| [11] |

齐美薇, 李晓锋, 黄河. 示踪气体法利用人体作为CO2释放源测量宿舍换气次数的方法探究[J]. 建筑科学, 2013, 29(6): 52-57, 78. QI Mei-wei, LI Xiao-feng, HUANG He. Discussion on Measuring Ventilation Rates of Dorms through Tracer Gas Method with Human Body as CO2 Release Source[J]. Building Science, 2013, 29(6): 52-57, 78. |

| [12] |

CJJ 37—2012, 城市道路工程设计规范[S]. CJJ 37—2012, Code for Design of Urban Road Engineering[S]. |

| [13] |

屈建荣.单洞双向交通公路隧道火灾人员疏散救援研究[D].西安: 长安大学, 2015. QU Jian-rong. Study on Human Evacuation and Rescue in Single Highway Tunnel for Subtended Traffic with Fire [D]. Xi'an: Chang'an University, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10710-1015803144.htm |

| [14] |

国家卫生健康委员会.中国居民营养与慢性病状况报告(2015)[R].北京: 国家卫生健康委员会, 2015. National Health Commission. Report on Nutrition and Chronic Disease Status of Chinese Residents (2015) [R]. Beijing: National Health Commission, 2015. |

| [15] |

JTG/TD070/2-02—2014, 公路隧道通风设计细则[S]. JTG/TD070/2-02—2014, Guidelines for Design of Ventilation of Highway Tunnels[S]. |

| [16] |

CJJ 221—2015, 城市地下道路工程设计规范[S]. CJJ 221—2015, Code for Design of Urban Underground Road Engineering[S]. |

| [17] |

GB50157—2013, 地铁设计规范[S]. GB50157—2013, Code for Design of Metro[S]. |

| [18] |

GB50376—2012, 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S]. GB50376—2012, Design Code of Heating Ventilation and Air Conditioning of Civil Buildings[S]. |

| [19] |

谈美兰.夏季相对湿度和风速对人体热感觉的影响研究[D].重庆: 重庆大学, 2012. TAN Mei-lan. Effects of Air Humidity and Velocity on Human Thermal Sensation in Summer[D]. Chongqing: Chongqing University, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10611-1013008015.htm |

| [20] |

KUBO H, ISODA N, ENOMOTO-KOSHIMIZU H. Cooling Effect of Preferred Air Velocity in Muggy Conditions[J]. Building and Environment, 1997, 32(3): 211-218. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36