扩展功能

文章信息

- 常琨, 王选仓

- CHANG Kun, WANG Xuan-cang

- SBS改性沥青RTFOT老化黏附性量化评价方法研究

- Study on Quantitative Evaluation Method of Adhesion of SBS Modified Asphalt RTFOT Aging

- 公路交通科技, 2019, 36(12): 29-36

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(12): 29-36

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.12.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-11-10

2. 北京交科公路勘察设计研究院有限公司, 北京 100191

2. Beijing Jiaoke Highway Consultants Ltd., Beijing 100191, China

我国规范规定的沥青与集料黏附性评价试验是水煮法和水浸法,优点是试验简单、容易操作、试验结果直观,主要缺点是主观性太强,沥青膜的剥落程度靠试验人员定性判断,只能较为粗略地得出黏附性等级,不能实现对沥青膜剥落的量化评价[1-3]。目前国内外众多专家和学者对沥青与集料黏附性这一问题进行了研究,且取得了一些成果。

聂忆华等提出以水煮试验前后的质量损失百分比作为评价指标,研究了水煮前后质量损失百分比和传统黏附性等级的相关性[4];李剑飞等通过试验验证了水煮前后质量变化率能够进一步细化粗集料与沥青的黏附性等级[5];韩森认为集料颗粒表面纹理构造、空隙率以及集料所裹覆的沥青膜厚度等因素均会对沥青与集料间的黏附性产生影响[6];马峰等通过在沥青中掺加不同含量的天然沥青制备天然改性沥青,采用光电比色法对天然改性沥青和集料间的黏附性进行测试,并将测试结果与水煮法试验结果进行对比,建立了光电比色法和水煮法之间的联系[7];王金凤等基于表面能理论的躺滴法求出接触角和黏附功,对西北地区的3种沥青和7种集料的黏附性进行了研究,并与水煮法试验结果对比,利用躺滴法评价集料黏附性具有操作简单、误差小、可以定量评价等优点[8];美国SHRP计划提出依据吊片法和吸附法计算沥青与集料的表面自由能,以此作为黏附性评价指标,但是由于计算较为繁琐,没有考虑到沥青在集料表面的剥落过程,之后在此基础上,有学者提出利用毛细管法可以估计集料的表面能,相对更加简单快捷[9];Bhasin等根据表面自由能理论,量化评价了沥青与集料的黏附性,并发现在有水的条件下,沥青从集料表面剥落时的能量减少,表明黏附能量与集料的种类有很大的关系[10];Howson等在研究沥青与集料界面的黏附性能时采用了微热量计法,并对比了该方法和其他方法,试验结果表明当用于估算沥青与集料界面的黏附性能时,微热量计法是正确合理的[11];Tarefder R A构建了神经网络(NN)模型来量化沥青的黏附性,该模型进一步用于评估5种不同百分比的石灰对沥青黏附性的影响,结果表明石灰百分比的增加对于降低SBS改性沥青样品中的水损害是非常有效的[12]。

综上所述,目前国内外对不同老化程度的沥青与集料黏附性量化评价研究的相对较少,我国规范规定的评价方法是水煮法和水浸法,但是人为主观因素较大,不能实现量化评价,如何量化评价改性沥青老化对黏附性的影响是研究的重点。本研究通过延时RTFOT试验模拟沥青的老化,利用光电比色法和表面自由能理论对不用老化程度的SBS改性沥青与集料黏附性进行量化分析,对于老化沥青黏附性量化评价这一问题提供了一定的理论和试验依据。

1 原材料性质及沥青老化试验 1.1 原材料技术指标本研究所选用的基质沥青为壳牌A-70#,技术指标如表 1所示;改性剂为3411星型SBS,技术指标如表 2所示。为了改善改性沥青的稳定性,加入了0.15%的稳定剂。

| 针入度/(0.1 mm) | 软化点/℃ | 10 ℃延度/mm | 旋转薄膜烘箱(RTFOT) | ||

| 质量变化/% | 残留针入度比/% | 残留延度/mm | |||

| 64 | 48.6 | 237 | 0.184 | 69 | 63 |

| 比重 | 硬度(shoreA) | 挥发物含量/% | 丁二烯/苯乙烯 | 灰份含量/% | 25%甲苯溶液黏度/(MPa·s-1) |

| 0.94 | 80 | 0.25 | 70/30 | 0.1 | 20 000 |

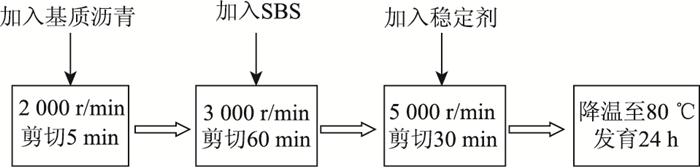

1.2 制备工艺

利用高速剪切设备制备SBS掺量为5%的改性沥青,制备温度控制在160~180 ℃,制备工艺如图 1所示。

|

| 图 1 SBS改性沥青制备过程 Fig. 1 Preparation process of SBS modified asphalt |

| |

1.3 沥青老化试验方法

众多研究表明,影响沥青老化的最主要原因是温度和氧气浓度,即沥青老化过程主要发生的是热氧老化,沥青中的活性基团发生氧化反应改变了沥青的分子结构,从而导致沥青各项性能劣化。SBS改性沥青老化过程中SBS分子链会产生降解,以热降解和氧化降解为主,SBS受热后聚苯乙烯段较为稳定,聚丁二烯段受热后会产生不规则断链。另外聚丁二烯段含有的不饱和C=C双键,容易与氧气发生反应从而氧化降解,从而使得SBS改性效果大大降低。

规范采用RTFOT试验模拟沥青的短期老化,因为该试验能够将沥青膜的厚度控制在5~10 μm,能够模拟沥青混合料拌和的实际状态。根据长安大学栗培龙、Florida大学等人的研究,采用延时RTFOT试验能够模拟沥青在不同使用年限的老化,并且试验周期较短,试验结果再现性好,室内老化360 min大致相当于实际使用6~9 a的效果[13]。本研究延时RTFOT试验采用上海某仪器有限公司的SYD-0610型旋转薄膜烘箱,为了模拟SBS改性沥青的在使用期内的性能变化,将老化时间设置为0,85,180,270,360 min,共制备了5种不同老化时间的改性沥青样品,用于SBS改性沥青老化后黏附性量化试验研究。

2 黏附性量化试验方法虽然水煮法试验比较简便,但是只能粗略评价出黏附性等级,不能得出沥青膜的剥落率等指标,并且水煮法试验结果受人为因素影响较大,因此本研究使用光电比色法和表面自由能理论分别评价SBS改性沥青老化对集料黏附性的影响。

2.1 光电比色法(1) 基本原理

光电比色法是利用Lambert-Beer定律,基于物质对不用波长的光具有选择性吸收的特点而建立的分析方法,表征的是吸收强度和溶液浓度及厚度间的关系[14-15]。计算公式如下:

|

(1) |

式中,A为吸光度;T为透过率;I0、It分别为入射光强度和透射光强度。

由此可知,吸光度和透过率之间可以根据公式进行转换,两者都能够表示入射光被吸收的程度。当有一束单色光透过有色溶液时,吸光度符合下列计算公式:

|

(2) |

式中,K为溶液的吸光系数;C为溶液浓度;L为溶液厚度。

吸光系数K为常数,根据K值可以估计反应的灵敏度。由式(2)可知,当K和L不变时,A与C成正比,即吸光度随着溶液浓度的变化而变化。

根据上述基本原理设计的光电比色法,在道路领域已经得到了应用。马峰、程锐、崔宇超等人通过试验证明了使用光电比色法评价沥青与集料黏附性是准确可靠的,但是并没有考虑到沥青老化因素对黏附性的影响[7, 14-15]。本研究考虑到当裹覆沥青的集料浸泡在一定浓度的酚藏花红水溶液中,若沥青膜从集料表面剥落,裸露的集料会使溶液浓度改变,由Lambert-Beer定律可知,对于特定的波长,溶液浓度与光的吸收效应之间存在明显的定量关系,即将试验得出的吸光度与标准曲线对比,进而得到溶液的起始浓度和残留浓度,可以计算出吸附量和剥落率等指标[16]。

(2) 试验过程

使用上海某公司所生产的UV752型紫外可见分光光度计,试验过程如下:

① 称取200 g干净集料,粒径介于2.36~4.75 mm,在160 ℃的条件下保温4~6 h。

② 在已保温好的集料中加入4.5 g RTFOT老化后的SBS改性沥青,搅拌均匀,各取100 g拌和物放入锥形瓶,室温放置24 h。另外需要称取两份100 g的集料放入锥形瓶中。

③ 在锥形瓶中加入200 mL一定浓度的酚藏花红水溶液,在60 ℃恒温水浴条件下保温2 h。

④ 摇晃锥形瓶使溶液均匀,每个瓶中各取5 mL溶液冷却至室温,使用分光光度计在波长510 nm处测定吸光值,代入标准曲线可得到相应的浓度值。

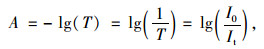

所建立的标准曲线如图 2所示,吸光度A与溶液浓度C的关系式为A=61.271 43×C+0.001 14,相关系数R2为0.997 5,相关性较好。

|

| 图 2 标准浓度曲线 Fig. 2 Standard concentration curve |

| |

2.2 表面自由能

(1) 基本原理

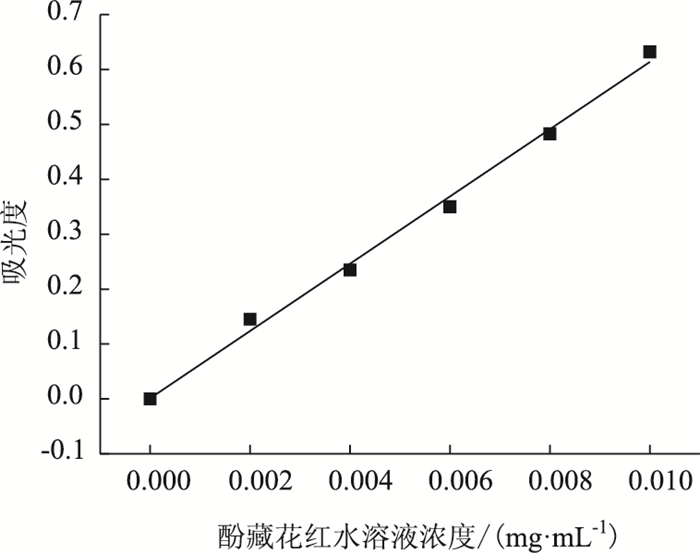

表面自由能理论起源于表面物理化学领域,在道路工程中也已经得到了应用,应用表面自由能理论能够在微观层面解释沥青路面开裂、剥落等病害的产生,并且可以对沥青的表面自由能进行表征,应用表面自由能理论可以对沥青与集料的黏附性进行评价。根据Owens、Wendet等人的研究,对于固体-液体界面,表面自由能的表达式如下[17]:

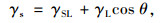

|

(3) |

式中,γSL,γS,γL分别为固体-液体界面、固体、液体的表面自由能;γSd,γSp分别为固体表面能中色散分量和极性分量;γLd,γLp分别为液体表面能中色散分量和极性分量。

根据Young's方程,可以得到如下关系:

|

(4) |

式中,θ为固体和液体间的接触角。

根据以上可知,根据色散分量和极性分量可以计算表面自由能:

|

(5) |

(2) 试验过程

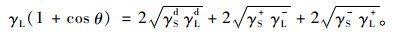

接触角试验仪器采用中国科学院某研究所的全自动接触角仪。试验过程中关键的一步就是沥青样品的制备,首先取清洗干净并烘干的载玻片,同时将SBS改性沥青加热至熔融状态,取适量沥青滴于载玻片上,使用洁净的刮刀将沥青均匀涂在载玻片上,为了使沥青表面保持光滑平整,可将载玻片放置于烘箱中适当加热,加热完成后取出冷却至室温,放置在干燥器中,24 h后可以进行试验,制得的沥青样品如图 3所示。本研究表面自由能测试所用3种测试液体为蒸馏水、甘油、甲酰胺,原因是它们与沥青不相溶、稳定性较好,并且表面自由能的差别较大。

|

| 图 3 表面能试验沥青样品 Fig. 3 Asphalt samples for surface energy test |

| |

3 黏附性试验结果及分析 3.1 光电比色法量化结果分析

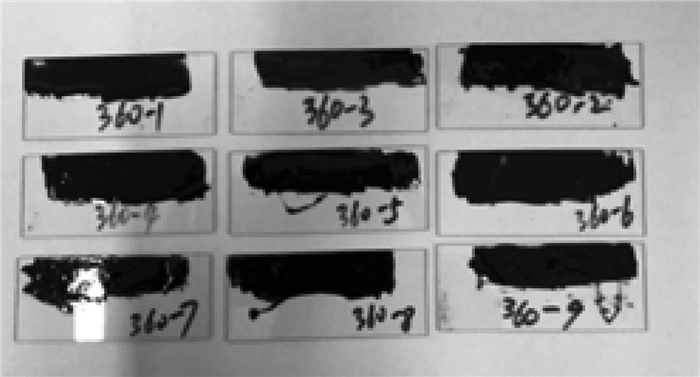

以黏附率作为评价指标,按照以下公式对光电比色法的不同RTFOT老化时间SBS改性沥青与石灰岩、玄武岩、闪长岩的黏附性进行分析,从而实现量化评价:

|

(6) |

式中,A1为未裹覆沥青的集料吸附量;C0为溶液起始浓度;C1为未裹覆沥青的集料吸附后的溶液浓度;m1为未裹覆沥青的集料质量;V为溶液的体积。

|

(7) |

式中,A2为裹覆沥青后的集料吸附量;C2为裹覆沥青后的集料吸附后溶液浓度;m2为裹覆沥青后的集料质量。

|

(8) |

式中S为剥落率。

或者也可以用黏附率D评价沥青与集料的黏附性:

|

(9) |

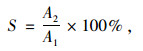

使用光电比色法按照上述分析能够定量评价不同RTFOT老化状态SBS改性沥青与石灰岩、玄武岩、闪长岩的黏附性,表 3仅给出了SBS改性沥青RTFOT老化与石灰岩的黏附性试验结果,玄武岩和闪长岩的黏附性计算过程与之相同,因此不再赘述。为了使试验结果可加直观,以及更加方便地研究SBS改性沥青的老化程度对集料黏附性的影响,将不同老化时间的改性沥青与不同种类集料的黏附率绘制成折线图,如图 4所示。

| 集料类型 | 石灰岩 | ||||

| SBS改性沥青老化时间/(min) | 0 | 85 | 180 | 270 | 360 |

| 酚藏花红水溶液起始浓度/(mg·mL-1) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| 原集料吸附后的溶液浓度/(mg·mL-1) | 0.003 69 | 0.003 69 | 0.003 69 | 0.003 69 | 0.003 69 |

| 拌和沥青的集料吸附后浓度/(mg·mL-1) | 0.009 49 | 0.009 12 | 0.009 1 | 0.008 81 | 0.008 53 |

| 集料质量/g | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 未拌和沥青的集料吸附量/(mg·g-1) | 0.012 62 | 0.012 62 | 0.012 62 | 0.012 62 | 0.012 62 |

| 拌和沥青后的集料吸附量/(mg·g-1) | 0.001 02 | 0.001 76 | 0.001 8 | 0.002 38 | 0.002 94 |

| 剥落率S/% | 8.1 | 14.0 | 14.3 | 18.9 | 23.3 |

| 黏附率D/% | 91.9 | 86.0 | 85.7 | 81.1 | 76.7 |

|

| 图 4 黏附率变化规律 Fig. 4 Variation of adhesion rate |

| |

由图 4可知,对于原样SBS改性沥青,与石灰岩、玄武岩和闪长岩的黏附率分别为91.9%,89.8%,85.5%,3种集料的黏附性强弱依次为:石灰岩>玄武岩>闪长岩。随着SBS改性沥青老化时间延长,沥青与3种集料的黏附率呈现相同的变化规律,即随着老化时间延长,黏附率逐渐降低,这与沥青老化的宏观表现是相符合的,因此使用光电比色法能够对SBS改性沥青老化后集料的黏附性进行量化评价,在一定程度上克服了水煮法的局限。

3.2 表面能试验量化结果分析接触角试验结果如表 4所示,接触角测试结果的变异系数在0.19%~0.54%之间,满足试验要求。随着老化时间延长,SBS改性沥青与测试液体间的接触角变大,这说明老化使得SBS改性沥青的疏水性增加。

| 沥青老化时间/min | 蒸馏水 | 丙三醇 | 甲酰胺 | |||||

| 平均值/(°) | 变异系数/% | 平均值/(°) | 变异系数/% | 平均值/(°) | 变异系数/% | |||

| 0 | 99.75 | 0.54 | 89.55 | 0.19 | 83.68 | 0.30 | ||

| 85 | 102.14 | 0.26 | 90.82 | 0.22 | 84.26 | 0.34 | ||

| 180 | 102.59 | 0.22 | 91.42 | 0.25 | 85.32 | 0.21 | ||

| 270 | 105.12 | 0.29 | 96.73 | 0.23 | 86.49 | 0.33 | ||

| 360 | 105.45 | 0.28 | 97.83 | 0.21 | 87.32 | 0.23 | ||

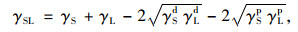

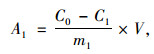

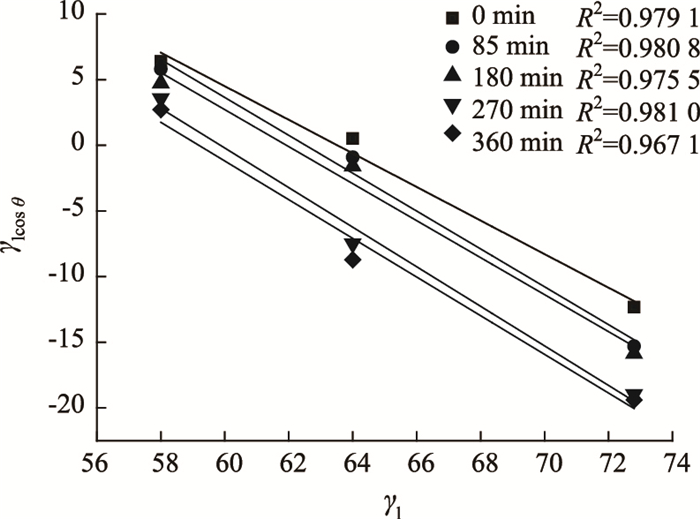

为了检测接触角测试结果的有效性,根据接触角试验结果,对3种测试液体的表面能γl和γlcos θ进行拟合,拟合结果如图 5所示。不同测试液体的γl和γlcos θ线性拟合度较高,相关系数R2介于0.967 1~0.981 0之间,表明试验结果有效。

|

| 图 5 γl和γlcos θ拟合关系 Fig. 5 Fitting relationship between γl and γl cos θ |

| |

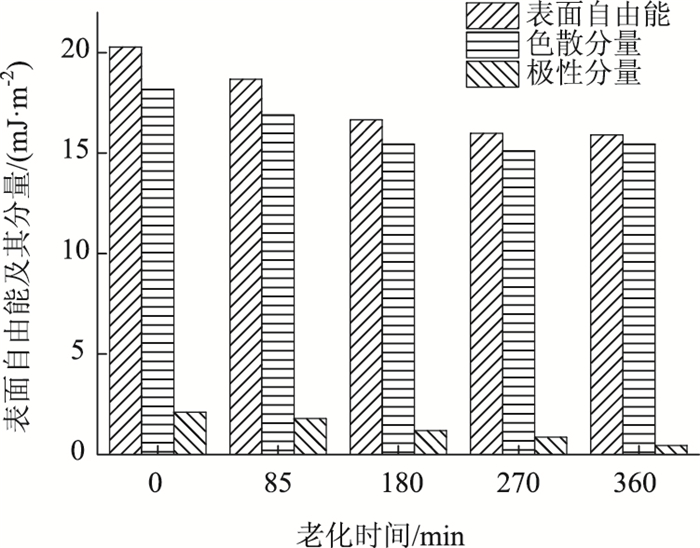

根据测试液体的表面能参数以及表 4接触角试验结果,通过计算能够得到SBS改性沥青在不同老化时间的表面能分量,进而求出表面自由能。SBS改性沥青表面自由能及其分量随RTFOT老化时间的变化情况如图 6所示。

|

| 图 6 RTFOT老化对表面自由能及分量的影响 Fig. 6 Influence of RTFOT aging on surface free energy and components |

| |

由图 6可知,随着老化程度加深,SBS改性沥青的表面自由能、色散分量、极性分量均不断减小。和SBS改性沥青原样相比,经过360 min RTFOT老化后,表面自由能下降了21.5%,色散分量下降了14.5%,极性分量下降了78.2%,由此可见,改性沥青老化后下降幅度最大的是极性分量。沥青在老化过程中主要发生了氧化反应,使得沥青质的含量逐渐上升,Jada等人的研究也证明了这一点,随着沥青质含量的增加,表面自由能会逐渐变小[18]。另外在老化过程中SBS改性剂会出现降解,导致改性效果下降,也会老化后的SBS改性沥青表面自由能下降。

从图 6可以看出SBS改性沥青的表面自由能及其分量随着老化时间逐渐下降,且在老化的初期下降幅度比后期大,即从表面能角度考虑,SBS改性沥青的老化主要发生在85~180 min内。因此为了减少老化对SBS改性沥青表面能的影响,应该重点控制沥青的施工过程,尽可能减小沥青出现老化。

综上所述,采用光电比色法和表面自由能理论均能够实现黏附性的量化评价,且试验结果相一致,这也说明了本研究的两种黏附性量化评价方法是准确合理的。随着SBS改性沥青老化时间的延长,黏附率和表面能等指标逐渐下降,这也说明了老化使得沥青与集料的黏附性逐渐下降。

4 混合料老化后水稳定性评价根据光电比色法和表面自由能理论的黏附性试验结果可知,沥青与集料的黏附性随着老化时间延长而变差。沥青在拌和、运输、摊铺及施工过程中,由于温度较高,沥青容易出现短期老化和热老化;另外在长期使用过程中,由于荷载和环境因素的耦合作用,也会造成沥青路面发生老化,使得沥青变脆变硬,降低沥青与集料的黏附性,造成沥青路面出现各种病害。沥青与集料的黏附性与沥青混合料的性能有直接影响,黏附性不足会对水稳定性产生极大的不利影响[19-20]。为了研究SBS改性沥青混合料老化后水稳定性的变化,按照规范要求采用烘箱加热法模拟沥青混合料的短期老化和长期老化:将沥青混合料拌和好均匀摊铺于搪瓷盘中,厚度约21~22 kg/m2,之后将拌和好的混合料置于135 ℃烘箱中,连续加热4 h,并且每小时均匀翻拌一次,即制成短期老化试件;将短期老化成型后的试件进行冷却并脱模,放置于85 ℃的烘箱中连续加热120 h,即得长期老化的沥青混合料试件。

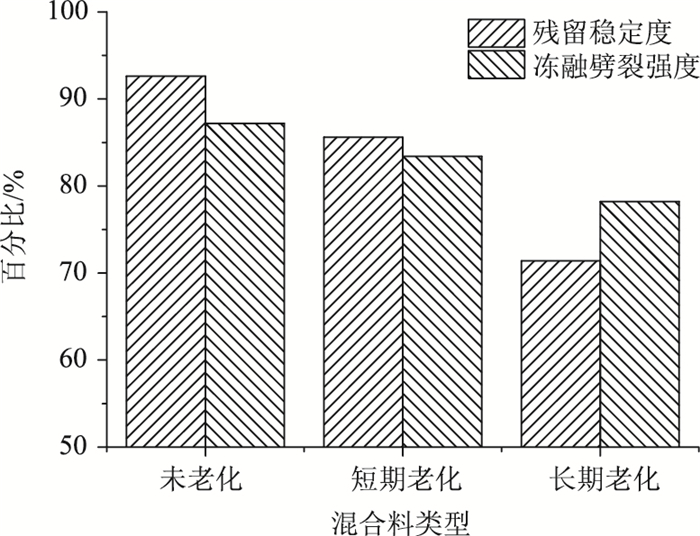

本研究通过浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验评价SBS改性沥青混合料老化后的水稳定性,试验结果见图 7。

|

| 图 7 水稳定性试验结果 Fig. 7 Water stability test result |

| |

根据图 7可知,未老化的SBS改性沥青混合料残留稳定度为92.6%,经过老化作用后残留稳定度逐渐下降,短期老化后下降为85.6%,长期老化后进一步下降至71.4%。这是因为随着老化时间延长,水分更容易浸入到沥青与集料界面,使得沥青与集料之间的接触角减小,混合料的空隙会发生膨胀,沥青膜从集料表面脱落,甚至出现集料部分裸露,导致混合料的强度和整体性下降。未老化的SBS改性沥青混合料冻融劈裂强度比为87.2%,短期老化和长期老化后分别下降为83.4%和79.2%。这是因为沥青老化使得化学组分发生变化,沥青会变脆变硬,降低与集料的黏附性,特别是在饱水、冻融循环以及水浴条件下,加剧了水与集料之间的作用,从而对冻融劈裂强度比产生很大的影响。

由此可见,随着沥青混合料老化程度的加深,残留稳定度和冻融劈裂强度比逐渐下降,表明老化导致水稳定性越来越差,而沥青与集料的黏附性与混合料的水稳定性有直接关系,黏附性试验结果和混合料水稳定性试验结果相一致,这也再一次验证了采用光电比色法和表面自由能理论量化评价沥青与集料的黏附性是准确有效的。

5 结论(1) 本研究使用光电比色法和表面自由能理论能够对不同RTFOT老化时间的SBS改性沥青黏附性进行量化评价,改善了传统水煮法试验的局限。

(2) 通过基于光电比色法的黏附性试验可知,随着SBS改性沥青老化时间延长,沥青与3种集料的黏附率均逐渐降低,3种集料的黏附性强弱如下:石灰岩>玄武岩>闪长岩。

(3) 通过基于表面自由能的黏附性试验可知,随着老化时间延长,SBS改性沥青与测试液体间的接触角变大,表面自由能、色散分量、极性分量均逐渐下降,且在老化的初期下降幅度比后期大。

(4) 采用光电比色法和表面自由能理论的黏附性试验结果一致,表明这两种方法作为黏附性量化评价方法是合理有效的;SBS改性沥青混合料老化后的水稳定性变化规律也再次证实了上述结论。

| [1] |

李善强, 叶宏宇, 方杨, 等. 沥青与集料黏附性评价方法[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2018, 38(5): 32-39. LI Shan-qiang, YE Hong-yu, FANG Yang, et al. Evaluation Method of Asphalt and Aggregate Adhesion Durability[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2018, 38(5): 32-39. |

| [2] |

张苛, 张争奇. 沥青与集料黏附性的定量评价[J]. 合肥工业大学学报:自然科学版, 2015, 38(6): 810-815. ZHANG Ke, ZHANG Zheng-qi. Quantitative Evaluation of the Adhesion between Asphalt and Aggregate[J]. Journal of Hefei University of Technology: Natural Science Edition, 2015, 38(6): 810-815. |

| [3] |

向浩, 朱洪洲, 钟伟明. 沥青混合料水稳定性评价方法综述[J]. 中外公路, 2016, 36(6): 278-283. XIANG Hao, ZHU Hong-zhou, ZHONG Wei-ming. Summary of Water Stability Evaluation Methods for Asphalt Mixtures[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2016, 36(6): 278-283. |

| [4] |

聂忆华, 戴旭, 班钰镇, 等. 沥青老化对集料粘附性能影响规律及评价方法研究[J]. 公路工程, 2010, 35(6): 34-37. NIE Yi-hua, DAI Xu, BAN Yu-zhen, et al. Research on Influence Regularities and Evaluating Indicators of Adhesion Property between Aging Asphalt and Aggregate[J]. Highway Engineering, 2010, 35(6): 34-37. |

| [5] |

李剑飞, 盛晓军, 刘黎萍, 等. 水煮法定量研究初探[J]. 公路工程, 2009, 34(5): 112-115, 129. LI Jian-fei, SHENG Xiao-jun, LIU Li-ping, et al. Research on Water Boiling Method with Quantitative Consideration[J]. Highway Engineering, 2009, 34(5): 112-115, 129. |

| [6] |

韩森, 刘亚敏, 徐鸥明, 等. 材料特性对沥青-集料界面粘附性的影响[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2010, 30(3): 6-9, 70. HAN Sen, LIU Ya-min, XU Ou-ming, et al. Influence of Material Characteristics on Adhesion at Interface between Asphalt and Aggregate[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2010, 30(3): 6-9, 70. |

| [7] |

马峰, 富志鹏, 傅珍, 等. 基于光电比色法的天然沥青改性沥青与集料黏附性研究[J]. 郑州大学学报:工学版, 2015, 36(3): 77-81. MA Feng, FU Zhi-peng, FU Zhen, et al. Adhesion Between Asphalt Modified with Natural Asphalt and Aggregate Based on Photoelectric Colorimetric Method[J]. Journal of Zhengzhou University: Engineering Science Edition, 2015, 36(3): 77-81. |

| [8] |

王金凤, 李晓民, 张国宏, 等. 基于接触角方法沥青与石料粘附特性及路用性能研究[J]. 硅酸盐通报, 2016, 35(8): 2389-2395. WANG Jin-feng, LI Xiao-min, ZHANG Guo-hong, et al. Adhesion Properties of Asphalt-stone and Road Performance Based on Contact Angle Method[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2016, 35(8): 2389-2395. |

| [9] |

BHASIN A, LITTLE D N. Application of Micro Calorimeter to Characterize Adhesion between Asphalt Binders and Ggregates[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2009, 21(6): 230-243. |

| [10] |

BHASIN A. Development of Method to Quantify Bitumen-aggregate Adhesion and Loss of Adhesion due to Water[D]. College Station: Texas A&M University, 2006.

|

| [11] |

HOWSON J, MASAD E, BHASIN A, et al. Comprehensive Analysis of Surface Free Energy of Asphalts and Aggregates and the Effects of Changes in pH[J]. Construction & Building Materials, 2011, 25(5): 2554-2564. |

| [12] |

TAREFDE R A, AHSAN S. Neural Network Modelling of Asphalt Adhesion Determined by AFM[J]. Journal of Microscopy, 2014, 254(1): 31-41. |

| [13] |

栗培龙, 马莉霞, 冯振刚, 等. 基于Arrhenius方程的老化沥青流变特性[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2017, 37(5): 1-7, 14. LI Pei-long, MA Li-xia, FENG Zhen-gang, et al. Rheological Properties of Aged Asphalt Based on Arrhenius Equation[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2017, 37(5): 1-7, 14. |

| [14] |

程锐. 沥青与集料黏附性检测方法的比较[J]. 公路, 2016, 61(4): 212-215. CHENG Rui. Comparison of Adhesion Testing Methods between Asphalt and Aggregate[J]. Highway, 2016, 61(4): 212-215. |

| [15] |

崔宇超, 马翔, 孙孝语. 水热耦合作用下沥青-集料界面黏附性研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2018, 15(3): 614-620. CUI Yu-chao, MA Xiang, SUN Xiao-yu. Effects of Hydro-thermal Coupling on Adhesion between Asphalt and Aggregate[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2018, 15(3): 614-620. |

| [16] |

赵晖. 浅议沥青与集料的粘附性[J]. 北方交通, 2008(11): 24-26. ZHAO Hui. Simple Talking about Adhesive of Asphalt to Aggregate[J]. Northern Communications, 2008(11): 24-26. |

| [17] |

OWENS D K, WENDT R. Estimation of the Surface Free Energy of Polymers[J]. Journal of Applied Polymer Science, 1969, 13(8): 1741-1747. |

| [18] |

JADA A, SALOU M. Effects of the Asphaltene and Resin Contents of the Bitumens on the Water-bitumen Interface Properties[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2002, 33: 185-193. |

| [19] |

马翔, 倪富健, 陈荣生, 等. 排水性沥青混合料低温性能评价[J]. 公路交通科技, 2009, 26(6): 8-12. MA Xiang, NI Fu-jian, CHEN Rong-sheng, et al. Evaluation of Low-temperature Performance of Porous Asphalt Mixture[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(6): 8-12. |

| [20] |

LÓPEZ-MONTERO T, MIRÓ R. Differences in Cracking Resistance of Asphalt Mixtures due to Ageing and Moisture Damage[J]. Construction and Building Materials, 2016, 112: 299-306. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36