扩展功能

文章信息

- 李秀君, 王晨, 毕伟林, 拾方治

- LI Xiu-jun, WANG Chen, BI Wei-lin, SHI Fang-zhi

- 多级嵌挤型水性环氧树脂微表处的路用耐久性研究

- Study on Road Durability of Multilevel Built-in Waterborne Epoxy Micro-surfacing

- 公路交通科技, 2019, 36(11): 17-23

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(11): 17-23

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.11.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-11-29

2. 嘉兴市高新交通技术测评研究院, 浙江 嘉兴 314000

2. Jiaxing Hi-tech Communications Evaluation Institute, Jiaxing Zhejiang 314000, China

微表处作为一种常用的公路沥青路面快速预防性养护技术,可以有效地改善路面的使用性能,对防治路面松散、提高路面摩擦和填补车辙有良好的效果,并具有常温施工速度快,对交通影响较小,能耗低等技术优势[1-4]。近年来在我国的公路养护工程中得到了大范围的推广和应用,但是在工程应用中普遍存在高温稳定性低,层间黏结性不够的问题,导致路面具有耐久性不足、抗剥落和抗车辙性能差,容易飞散等缺陷。针对集料满足规范要求而微表处级配不合理,乳化沥青满足要求而实际黏结强度和抗高温稳定不足等问题,微表处集料的级配和乳化沥青胶结料的抗温度变形性能是主要影响因素。研究表明,乳化沥青胶结料颗粒细度、矿料级配是影响微表处混合料性能的关键因素[5-8]。同时,水性环氧树脂体系(Waterborne Epoxy Resin,简称WER)作为一种新型乳化沥青热固添加剂,其优异的高温稳定性和黏结强度在公路建设养护工程应用中不断得到重视,如郭鹏通过1 h湿轮磨耗试验、轮辙变形试验,对水性环氧树脂乳化沥青微表处路用性能的影响进行了研究,得到了其性能随着影响因素的变化规律[9];张庆等通过方差分析法研究了水性环氧树脂与SBR胶乳之间的配伍性[10];王佳炜等通过砂浆块抗折试验、荧光显微镜分析,对水性环氧一乳化沥青的黏结强度与微观结构进行研究,并得出最佳掺配比例[11];冯亚军等根据水性环氧的特性,对马歇尔试件击实方法和养生条件进行了研究,为水性环氧乳化沥青混合料配合比设计研究提供了依据[12]。本研究基于分析水性环氧的掺量与混合固化时间对乳化沥青胶结料粒度的影响,研究水性环氧树脂添加的掺量和固化养生时间,基于多级嵌挤密实级配设计理论(Multilevel Dense Built-in Gradation,简称MDBG)和贝雷法[13],对现行规范中微表处集料级配进行优化设计,并通过室内试验分析了嵌挤热固型水性环氧微表处的路用耐久性。

1 试验原材料及性能指标 1.1 水性环氧树脂与固化剂本研究采用的水性环氧树脂是环氧树脂在化学增溶剂和物理机械作用下以微粒分散在以水为连续相的分散介质配得的稳定分散体系,基于改性环氧树脂相反转法,通过加入合成的反应型长链乳化剂,制备得到的水乳型水性环氧树脂。对应固化剂制备工艺为:氮气保护下将乙烯多胺溶液投入到装有回流装置、温度计及搅拌器的反应器中,搅拌速度40~60 r/min,保持乙烯多胺与液体环氧树脂以相应的摩尔比投料,在特定反应温度下混合进行扩链反应,合成乙烯多胺加成物溶液,再滴加封端剂进行封端,待反应完毕后滴加成盐剂水溶液,最后加水稀释到一定质量份数,其技术指标如表 1所示。

| 试验项目 | 外观常温状态 | 固含量/% | pH | 细度/μm | 环氧值/[mol·100 g)-1] | 胺值/[mol·100 g)-1] |

| 水性环氧(A组分) | 奶白色乳状液 | 50 | 7~8 | ≤40 | ≥0.20 | — |

| 固化剂(B组分) | 灰色 | 50 | 9~10 | ≤40 | — | ≥0.21 |

基于沥青路面常见环境条件,参考《路面防滑涂料》(JT/T 712—2008)[14]中的防滑涂料通用理化性能试验,进行4个代表性比例试验(2:1,1.5:1,1:1,1:1.5),最终采用水性环氧树脂:固化剂=1.5:1(质量比),采用电动机搅拌90 s,转速1 100 r/min混合均匀后使用。

1.2 SBR改性乳化沥青研究采用东海A-70基质沥青,SBR改性乳化沥青乳化剂为慢裂快凝型,乳化温度135 ℃,SBR胶乳用量为3.6%,满足《微表处和稀浆封层技术指南》[15]的要求,各项性能指标室内试验结果见表 2。

| 试验项目 | 筛上剩余(1.18 mm)/% | 电荷 | 破乳速度 | 蒸发残留物 | 贮存稳定性/% | |||||

| 固含量/% | 针入度均值(25 ℃)/(0.1mm) | 延度(5 ℃)/cm | 软化点/℃ | 1 d | 5 d | |||||

| 评定标准 | ≤0.1 | 阳离子 | 慢裂型 | ≥60% | 45~150 | ≥20 | ≥53 | ≤1 | ≤5 | |

| 试验结果 | 0.06 | 阳离子 | 慢裂型 | 61.5% | 65.5 | ≥130 | 56.3 | 0.27 | 4.2 | |

| 试验方法 | T0652 | T0653 | T0658 | T0651 | T0604 | T0605 | T0606 | T0655 | ||

1.3 集料

研究采用的粗细集料均为石灰岩,填料为矿粉,干燥、疏松无结团,参考《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)[16]的要求,集料的各种性能指标测试结果见表 3。

| 集料名称 | 试验项目 | 试验结果 | 评定标准 | 试验方法 |

| 粗集料(5~10 mm) | 石料压碎值/% | 15.7 | ≤26 | T0316 |

| 洛杉矶磨耗值/% | 16.4 | ≤28 | T0317 | |

| 坚固性/% | 2.3 | ≤12 | T0314 | |

| 针片状含量/% | 7.1 | ≤15 | T0312 | |

| 细集料(0~5 mm) | 坚固性/% | 3.4 | ≤12 | T0340 |

| 砂当量/% | 72.8 | ≥65 | T0334 |

2 水性环氧乳化沥青共混物激光粒度分析

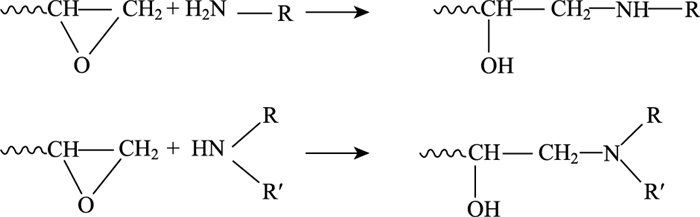

环氧基团和乙烯多胺的固化反应主要集中于环氧基与伯胺和仲胺基团的反应[17],其机理示意如图 1所示。

|

| 图 1 水性环氧固化机理 Fig. 1 WER curing mechanism |

| |

水性环氧树脂固化反应伴随着共混乳液的颗粒变化,通过粒度分析可动态观测混合乳液固化反应过程,据此分析适宜的拌和时间和养生时间。另一方面乳液的颗粒细度也决定了其与集料黏结的好坏,从而影响混合料的黏结性能,所以固结成团的胶结料乳液不宜再用于微表处。胶结料的粒度,尤其是乳化沥青的粒度反映了其颗粒的细致程度,与集料的黏结性能具有明显的正比关系,即乳化沥青颗粒越细,混合料的黏结性能越好,因此有必要研究胶结料的粒度以保证混合料的黏结性能。而且,适宜的固化养生时间是水性环氧树脂发挥自身改性作用的前提,如果乳化沥青在与集料拌和之前,水性环氧树脂还没有开始固化,则水性环氧树脂的性能无法发挥;相反,如果在拌和之前水性环氧树脂已经粘聚固化成大颗粒团聚物,就可能会阻碍乳化沥青与集料的黏结。所以,通过观测激光粒度的颗粒大小变化特征来研究水性环氧树脂的固化养生时间,以保证在水性环氧树脂固化的同时,乳化沥青在和集料拌和的过程中破乳。总而言之,适宜的固化养生时间可以保证形成该比例下具有最佳性能的混合料。

2.1 试验方法将SBR改性乳化沥青、水性环氧树脂和固化剂在25 ℃条件下按照7个掺配比例(占乳化沥青质量的0%,3%,5%,7%,10%,15%以及100%水性环氧树脂固化剂共混乳液WER)进行电动搅拌共混,采用LS-POP(9)激光粒度分析仪测定共混后6档不同粒径(D10,D25,D50,D75,D90,D97,其中D10代表累积含量为10%的颗粒粒径,其余以此类推)的累积含量并计算平均粒度DZ,测定15 min~4 h固化时间内共混物的粒度分布情况,每个掺量分别进行3组平行试验测定。

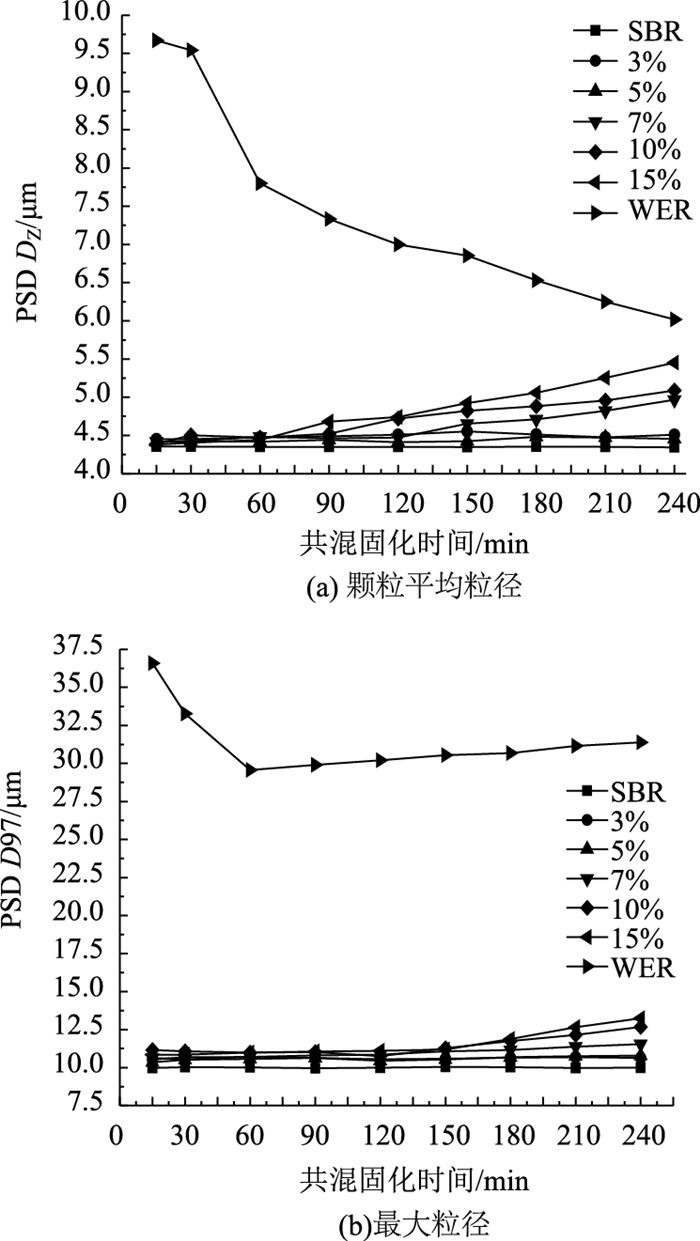

2.2 试验结果与讨论测定后发现,共混物粒度变化集中于DZ和D97,其粒度变化如图 2所示。

|

| 图 2 不同水性环氧掺量乳化沥青共混物粒度检测结果 Fig. 2 Test result of emulsified asphalt mixture with different WER contents |

| |

由图 2分析得出:随着共混固化时间的增加,水性环氧WER的平均粒径DZ不断缩小,最大粒径D97在固化约60 min时达到最小拐点而后不断增加,存在两个阶段:水性环氧树脂的固化伴随着中间档粒径颗粒的产生,而后不断积累粘聚形成大颗粒团聚物。与乳化沥青进行共混后,乳液固化时平均粒度DZ不断变大且受水性环氧树脂掺量影响明显,3%~5%水性环氧掺量时共混乳液的粒度变化不明显,同时将水性环氧树脂掺入乳化沥青中一定程度延缓了水性环氧的固化但呈现相似的趋势,随着水性环氧掺量的提升,共混乳液的颗粒平均粒径DZ和最大粒径D97变化拐点时间也有所提前。而且,乳化沥青中的水性环氧树脂固化剂共混乳液在60 min以后才聚集形成大分子,说明在60 min之后才具有了一定的固化作用,所以掺入水性环氧树脂的乳化沥青共混乳液的养生时间不宜小于60 min。

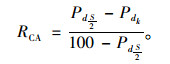

3 多级嵌挤矿料的级配设计 3.1 MDBG设计理论和贝雷法的设计与讨论基于粒子干涉理论,矿料级配要达到最大密实度,前一级颗粒之间的空隙应由次一级颗粒填充,剩余空隙再由更次一级颗粒填充,但填充的颗粒粒径不得大于其间隙的距离,否则大小颗粒之间势必发生干涉现象[13]。通过计算规范中MS-Ⅲ型微表处的矿料级配控制筛孔为:2.36,0.6 mm和0.075 mm,采用粗集料比RCA、细集料粗比RFAc和细集料细比RFAf共3个判断指标评价级配合理程度。

对大于2.36 mm的粗集料以RCA进行评价,该值是粒径为2.36~4.75 mm的集料含量与粒径为4.75~9.5 mm集料含量的比值。

|

(1) |

细集料中0.6~2.36 mm、0.075~0.6 mm的部分通过RFAc和RFAf进行评价:

|

(2) |

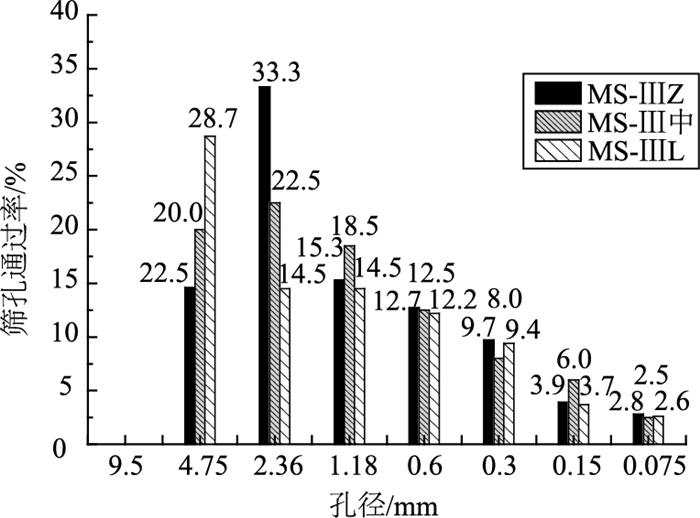

根据上述公式,同时参考欧盟间断级配中值和美国俄亥俄州间断级配中值[8],本研究设计3种不同的微表处矿料级配:MS-ⅢL,MS-Ⅲ中和MS-ⅢZ,其矿料级配粗集料比RCA、细集料粗比RFAc和细集料细比RFAf计算结果和级配图见表 4、表 5和图 3。

| 级配类型 | 各筛孔孔径(mm)通过率/% | |||||||

| 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |

| MS-ⅢL | 100.0 | 71.3 | 56.8 | 42.4 | 30.2 | 20.8 | 17.1 | 14.5 |

| MS-Ⅲ中 | 100.0 | 80.0 | 57.5 | 39.0 | 26.5 | 18.5 | 12.5 | 10.0 |

| MS-ⅢZ | 100.0 | 85.4 | 52.1 | 36.8 | 24.1 | 14.4 | 10.5 | 7.7 |

| EU中 | 100.0 | 68.8 | 46.2 | 34.8 | 23.7 | 16.0 | — | 6.8 |

| OH中 | 100.0 | 92.5 | 65.0 | 52.5 | 35.0 | 19.0 | — | 10.0 |

| 级配类型 | 粗集料比RCA | 细集料粗比RFAc | 细集料细比RFAf |

| MS-ⅢL | 0.51 | 0.53 | 0.48 |

| MS-Ⅲ中 | 1.13 | 0.46 | 0.38 |

| MS-ⅢZ | 2.28 | 0.46 | 0.32 |

| EU中 | 0.72 | 0.52 | 0.29 |

| OH中 | 3.67 | 0.54 | 0.29 |

|

| 图 3 三种MS-Ⅲ级配微表处各档筛孔筛上通过率 Fig. 3 Residual rates of 3 MS-Ⅲ gradated micro-surfacing |

| |

由上述图表可以看出,无论连续型级配还是间断型级配,贝雷法设计参数主要是粗集料比RCA不同,RCA值从0.5~3.7均有不同分布且差异较大,RFAc值集中在0.5±0.1之间,RFAf值分布在0.3~0.5之间,说明RCA受级配自身特点影响最明显,RCA较小的级配呈现4.75 mm档集料多,2.36 mm档少的特点,而RCA较大则刚好相反。微表处中2.36~4.75 mm和4.75~9.5 mm两档集料的比例直接决定了级配的矿料空隙以及细集料的填充效果,宏观上决定级配类型,其余部分较细集料对粗集料空隙进行填充。

3.2 级配密度试验参考《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)[16]的试验方法,测定3种MS-Ⅲ型级配自然堆积密度、振实堆积密度,并计算粗细集料矿料间隙率VCA,结果如表 6所示。

| 级配编号 | 自然堆积密度/(t·m-3) | 振实堆积密度/(t·m-3) | 击实间隙率VCA/% |

| MS-ⅢL | 1.804 | 2.139 | 26.06 |

| MS-Ⅲ中 | 1.782 | 2.058 | 28.12 |

| MS-ⅢZ | 1.753 | 1.994 | 29.42 |

可以看出,前述3种级配虽然均满足规范中MS-Ⅲ矿料级配的要求,但MS-ⅢL型级配无论自然堆积密度还是振实堆积密度均大于其他两个级配,矿料间隙率VCA最低,MS-Ⅲ中型级配密度和VCA居中,MS-ⅢZ型密度最低,但VCA最大。对于微表处MS-Ⅲ型级配而言,集料的最大粒径不超过10 mm,当用于路面表处时,粗集料处于“顶天立地”的位置,粗集料与细集料的填充同样适用于多级嵌挤理论,并且填充作用对级配的密度与矿料间隙率影响更为明显,如若级配设计不当则势必造成粗集料在车辆荷载作用下被碾压松散滑移;当用于车辙填补时,满足多级嵌挤级配的微表处混合料粗集料之间则可形成较强的骨架作用,相较于普通级配微表处的路用耐久性通过混合料试验进行分析。

4 路用耐久性能分析 4.1 耐磨耗性能试验微表处耐磨耗性能可通过1 h湿轮磨耗试验来评价[15],参考规范分别进行3种不同级配,不同水性环氧树脂掺量(质量比)和油石比的湿轮磨耗试验,试验结果如表 7所示。

| 水性环氧树脂掺量/% | 油石比 | ||||||||||

| 6.5% | 7.5% | 8.5% | |||||||||

| MS-ⅢL | MS-Ⅲ中 | MS-ⅢZ | MS-ⅢL | MS-Ⅲ中 | MS-ⅢZ | MS-ⅢL | MS-Ⅲ中 | MS-ⅢZ | |||

| 0 | 674.5 | 722.2 | 784.1 | 421.1 | 501.8 | 757.3 | 401.1 | 464.2 | 493.6 | ||

| 3 | 624.1 | 683.3 | 857.3 | 177.4 | 374.0 | 547.2 | 197.3 | 276.5 | 531.2 | ||

| 5 | 646.3 | 700.8 | 821.2 | 170.2 | 330.4 | 509.6 | 151.4 | 300.9 | 422.6 | ||

| 7 | 633.1 | 712.2 | 805.1 | 143.1 | 300.3 | 449.6 | 167.4 | 288.9 | 382.6 | ||

| 10 | 574.3 | 702.3 | 843.4 | 148.2 | 314.1 | 487.1 | 184.3 | 314.2 | 357.1 | ||

由表 7可知:(1)微表处混合料的耐磨耗性能与集料级配、所用油石比和水性环氧树脂掺量有关,水性环氧树脂的掺入可以显著减少混合料的1 h湿轮磨耗值。同时,在相同油石比和水性环氧树脂掺量的情况下,MS-ⅢL级配1 h湿轮磨耗值最低,耐磨耗性能最优,MS-Ⅲ中居中,MS-ⅢZ最差。(2)MS-ⅢZ耐磨性偏差且掺入水性环氧树脂的改性效果不明显,其级配中2.36~4.75 mm粒径的集料较多,缺少对应的骨架粗集料因而缺乏相互嵌挤的填充作用,在外力作用下容易剥落;减小级配的RCA值所得的MS-Ⅲ中和MS-ⅢL级配抗剥落性能较好。(3)当油石比为6.5%时乳液中有效沥青少,集料与沥青裹覆不充分,属于“黏结不完全型”剥落,掺入水性环氧树脂也并不能减少此类磨耗损失。提高混合料油石比,3个级配混合料的耐磨耗性均增强,同时水性环氧树脂亦可发挥自身材料性能优势进一步提升混合料耐磨耗能力。

4.2 抗水损性能试验分析混合料的抗水损性能可通过6 d湿轮磨耗试验评价[15],基于1 h湿轮磨耗的试验结果,采用7.5%油石比进行不同级配和水性环氧树脂掺量6 d湿轮磨耗分析试验,结果如图 4所示。

|

| 图 4 不同级配水性环氧微表处6d湿轮磨耗试验结果 Fig. 4 Result of 6 h wet wheel abrasion test of waterborne epoxy micro-surfacing with different gradations |

| |

可以得出:(1)水性环氧树脂的掺入可减少混合料的6 d湿轮磨耗值,适量水性环氧树脂掺入可以改善混合料的抗水损能力,最佳水性环氧树脂掺量为5.0%~7.0%。由于水性环氧树脂固化之后具有一定的憎水性,掺入过量的环氧树脂虽然在本身强度方面满足要求,但是高掺量的水性环氧树脂会阻碍乳化沥青与集料的黏结作用,降低乳化沥青与集料的黏附性,所以掺入过量水性环氧树脂反而会导致混合料6 d湿轮磨耗值增加,而且增加造价。(2)在相同水性环氧树脂掺量条件下,满足规范要求的3种级配的混合料抗水损害能力也具有较大差异,MS-ⅢL级配混合料抗水损能力最优,MS-Ⅲ中级配居中,MS-ⅢZ级配最差。

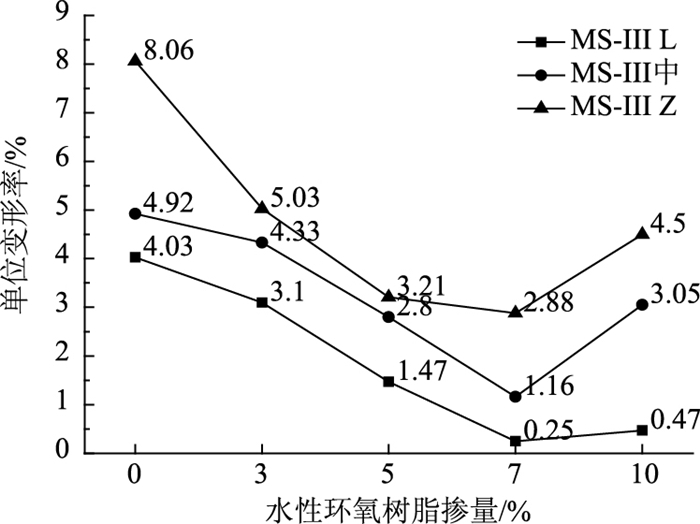

4.3 抗车辙变形试验当微表处用填补车辙时需要具有较好的抗车辙变形性能,通过微表处混合料轮辙变形试验[15]评价3个级配混合料的抗车辙能力,测定方法参考JTG E20—2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》[18]。每个水性环氧树脂掺量平行试验3组,测量试样的车辙深度和变形后宽度计算单位宽度变形率(PLD),试验结果如图 5所示。

|

| 图 5 不同级配的水性环氧微表处轮辙变形试验结果 Fig. 5 Result of rutting deformation test of waterborne epoxy micro-surfacing with different gradations |

| |

根据试验结果可以得出:(1)掺入水性环氧树脂可显著减小混合料的车辙单位宽度变形率,固化后的环氧树脂增强了混合料抵抗车辙变形的性能,3种级配的PLD均随着水性环氧树脂掺量提高呈现出相似的规律;(2)3种级配的混合料中MS-ⅢL级配抗变形能力最好,MS-Ⅲ中其次,MS-ⅢZ最差,级配对微表处混合料抗车辙性能有显著性影响,RCA值较大的级配2.36~4.75 mm粒径的集料较多,在竖向车轮荷载作用下,集料之间缺乏机械嵌挤作用而易产生偏移,通过减小RCA值,调整级配后形成新的骨架结构,同时加入较细细集料形成嵌挤结构可显著提高混合料抵抗竖向变形的能力;(3)水性环氧树脂掺配量存在拐点,当水性环氧树脂掺入量达到10.0%时,混合料PLD值均有不同程度的回升,这与混合料的磨耗试验结果有一定相似,高掺量的水性环氧树脂可能阻碍乳化沥青与集料的黏结性导致混合料强度的降低。

5 结论(1) 通过激光粒度分析表明:水性环氧树脂固化存在两个阶段:大颗粒向中档颗粒的转化和中档颗粒的粘附聚积;随着水性环氧树脂掺量的增加,共混乳液的粒径变化时间点提前,平均粒径不断增大;3.0%~5.0%的水性环氧掺量对共混物粒径影响不明显;掺入水性环氧树脂的乳化沥青共混乳液的养生时间不宜小于60 min。

(2) 微表处混合料的耐磨耗性和抗车辙变形能力受级配、油石比和水性环氧树脂掺量的影响。粗集料比RCA可用于优化现行规范的微表处集料级配,在级配设计时粗集料比RCA应控制在0.5~1.0之间,此时混合料的耐磨耗性能、抗水损害性能和抗车辙变形性能均较好,试验结果证明多级嵌挤级配理论适用于微表处级配设计。

(3) 水性环氧树脂可作为添加剂在微表处中使用,发挥自身热固性和黏结性,增强混合料的耐水损磨耗性能和抗车辙变形能力。适宜的集料级配、乳液油石比以及固化养生时间是水性环氧树脂发挥自身改性作用的前提。在MS-ⅢZ型级配中掺入水性环氧树脂对混合料耐久性的提升效果较为明显,MS-Ⅲ多级嵌挤型水性环氧树脂微表处中水性环氧树脂的最佳掺量为5.0%~7.0%。

| [1] |

陈俊, 彭彬, 黄晓明. 微表处路面使用状况调查与分析[J]. 公路交通科技, 2007, 24(12): 34-37. CHEN Jun, PENG Bin, HUANG Xiao-ming. Investigation and Analysis of Work State of Micro-surfacing[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2007, 24(12): 34-37. |

| [2] |

陈筑苏. 微表处技术和预防性养护在公路养护工程中的应用[J]. 公路, 2012(6): 260-262. CHEN Zhu-su. Application of Micro-surfacing Technology and Preventive Maintenance in Highway Maintenance Project[J]. Highway, 2012(6): 260-262. |

| [3] |

孙晓立, 张肖宁. 高性能微表处的室内试验研究[J]. 同济大学学报, 2012, 40(6): 867-870. SUN Xiao-li, ZHANG Xiao-ning. Experimental Study on High Performance Micro-surfacing[J]. Journal of Tongji University, 2012, 40(6): 867-870. |

| [4] |

暴兴才. 水性环氧树脂掺量对微表处混合料技术性能的影响[J]. 公路工程, 2015, 40(5): 161-164, 213. BAO Xing-cai. The Influence of Waterborne Expoxy Content on Technical Performance of Micro-surfacing Mixture[J]. Highway Engineering, 2015, 40(5): 161-164, 213. |

| [5] |

李栓.微表处混合料设计分析及级配优化研究[D].西安: 长安大学, 2008. LI Shuan. Research on Design of Micro-surfacing Mixture and Gradation Optimization[D]. Xi'an: Chang'an University, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11941-2009066461.htm |

| [6] |

贺华.改性乳化沥青及微表处性能研究[D].西安: 长安大学, 2006. HE Hua. Study on Properties of Modified Emulsified Asphalt and Micro-surfacing[D]. Xi'an: Chang'an University, 2006. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11941-2006163233.htm |

| [7] |

张争奇, 姚晓光, 罗要飞. 间断级配纤维微表处路用性能[J]. 北京工业大学学报, 2015, 41(6): 890-898. ZHANG Zheng-qi, YAO Xiao-guang, LUO Yao-fei. Pavement Performance of Gap-graded Fiber Micro-surfacing[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2015, 41(6): 890-898. |

| [8] |

姚晓光, 张争奇, 罗要飞, 等. 间断级配纤维微表处性能及指标研究[J]. 中南大学学报, 2016, 47(9): 3264-3272. YAO Xiao-guang, ZHANG Zheng-qi, LUO Yao-fei, et al. Research on Performance and Indicator of Gap-graded Fiber Micro-surfacing[J]. Journal of Central South University, 2016, 47(9): 3264-3272. |

| [9] |

张庆, 郝培文, 白正宇. 水性环氧树脂改性乳化沥青制备及其黏附性研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(9): 9-14. ZHANG Qing, HAO Pei-wen, BAI Zheng-yu. Research on Preparation and Adhesion of Emulsified Asphalt Modified with Waterborne Epoxy Resin[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(9): 9-14. |

| [10] |

张庆, 郝培文, 白正宇. 水性环氧树脂与SBR复合改性乳化沥青性能研究[J]. 新型建筑材料, 2015, 42(3): 43-46. ZHANG Qing, HAO Pei-wen, BAI Zheng-yu. Properties of Asphalt Emulsion Modified with Waterborne Epoxy Resin and SBR Composite[J]. New Building Materials, 2015, 42(3): 43-46. |

| [11] |

王佳炜.水性环氧-乳化沥青结构形成及性能影响因素研究[D].重庆: 重庆交通大学, 2015. WANG Jia-wei. Influencing Factors of Structure Formation and Properties of Waterborne Epoxy-emulsified Asphalt[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10618-1015329045.htm |

| [12] |

季节, 刘禄厚, 索智, 等. 水性环氧树脂改性乳化沥青微表处性能[J]. 长安大学学报, 2017, 37(5): 23-30. JI Jie, LIU Lu-hou, SUO Zhi, et al. Performances of Micro-surfacing with Waterborne Epoxy Resin Modified Emulsified Asphalt[J]. Journal of Chang'an University, 2017, 37(5): 23-30. |

| [13] |

陈忠达, 袁万杰, 高春海. 多级嵌挤密实级配设计方法研究[J]. 中国公路学报, 2006, 19(1): 32-37. CHEN Zhong-da, YUAN Wan-jie, GAO Chun-hai. Research on Design Method of Multilevel Dense Built-in Gradation[J]. China Journal of Highway and Transport, 2006, 19(1): 32-37. |

| [14] |

JT/T 712-2008, 路面防滑涂料[S]. JT/T 712-2008, Pavement Antiskid Paint[S]. |

| [15] |

JTG/T F40-02-2005, 微表处和稀浆封层技术指南[S]. JTG/T F40-02-2005, Technical Guidelines For Micro-Surfacing and Slurry Seal[S]. |

| [16] |

JTG E42-2005, 公路工程集料试验规程[S]. JTG E42-2005, Test Methods of Aggregate for Highway Engineering[S]. |

| [17] |

康惠花, 马尚权, 钱瑞. 水性环氧树脂固化剂的研究进展[J]. 山东化工, 2017, 46(22): 31-33. KANG Hui-hua, MA Shang-quan, QIAN Rui. Research Progress of Waterborne Epoxy Resin Curing Agent[J]. Shandong Chemical Industry, 2017, 46(22): 31-33. |

| [18] |

JTG E20-2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. JTG E20-2011, Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous Mixtures for Highway Engineering[S]. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36