扩展功能

文章信息

- 孙爽, 张铁志, 周群华

- SUN Shuang, ZHANG Tie-zhi, ZHOU Qun-hua

- 基于离散元法的荷载作用下排水沥青路面细观分析

- Mesoscopic Analysis on Porous Asphalt Pavement under Load Based on Discrete Element Method

- 公路交通科技, 2019, 36(11): 8-16

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(11): 8-16

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.11.002

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-10-23

2. 辽宁科技大学, 辽宁 鞍山 114051;

3. 中交公路规划设计院有限公司, 北京 100088

2. University of Science and Technology Liaoning, Anshan Liaoning 114051, China;

3. CCCC Highway Consultants Co., Ltd., Beijing 100088, China

梧州至柳州高速公路位于广西壮族自治区,所在地属亚热带季风气候,夏季炎热多雨,沥青路面在高温环境下容易产生车辙、推移、拥包等病害。降落到路面上的雨水如果没有及时排出,容易导致沥青混合料剥离脱落,造成沥青路面水损害。开级配抗滑磨耗层(OGFC)是一种铺设在路面结构上面层的功能型路面,由于其自身结构的特殊性,具有排除路表雨水、雨季抗滑、抗车辙及吸收噪音的功能。当前对排水性沥青路面的研究多限于从宏观角度测试其力学性能,但OGFC沥青混合料的细观为空隙结构,保证了多孔沥青路面所具有的优良特殊性能。因此,应用统一的力学参数描述沥青混合料的宏观力学性能,必然会与实际产生出入,致使荷载作用下路面结构反应预测的不精准,不利于深入理解、准确把握沥青混合料细观结构的受力特征[1]和阐明排水沥青路面在荷载长期作用下的破坏机理。因此,本研究模拟程序中的细观参数由OGFC-13沥青混合料三轴剪切试验标定获取,在此基础上采用颗粒流离散元分析软件PFC2D对排水沥青路面进行数值模拟,研究其在荷载作用下的路面细观响应,并提出在细观结构下的破坏机理。

1 试验材料性能 1.1 集料性能本试验中,填料选用矿粉,细集料选用机制砂,粗集料选用天然碎石。为了保证矿质混合料级配的准确性,降低由于矿质混合料级配导致的试验误差,依据筛分法将各个粒径对应的集料分别筛出使用。各集料技术性能见表 1~表 3,均满足规范要求。

| 性能指标 | 粒径/mm | |||

| 13.2~16 | 9.5~13.2 | 4.75~9.5 | 2.36~4.75 | |

| 石料压碎值/% | 18.500 | 21.7 | 25.0 | 27.3 |

| 洛杉矶磨耗损失/% | 13.700 | 22 | 15.1 | 18.6 |

| 表观相对密度 | 2.700 | 2.745 | 2.695 | 2.800 |

| 吸水率/% | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 1.48 |

| 针片状颗粒含量/% | 10.2 | 9.8 | 11.3 | 7.3 |

| < 0.075 mm含量/% | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |

| 软石含量/% | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 性能指标 | 粒径/mm | |

| 1.18~2.36 | 0.6~1.18 | |

| 表观相对密度 | 2.801 | 2.678 |

| 砂当量/% | 72 | 68 |

| 棱角性/s | 31 | 32 |

| 性能指标 | 粒径/mm | |||

| 0.3~0.6 | 0.15~0.3 | 0.075~0.15 | < 0.007 5 | |

| 表观相对密度 | 2.750 | 2.774 | 2.801 | 2.730 |

| 外观 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 亲水系数 | 0.866 2 | 0.654 7 | 0.552 4 | 0.571 9 |

| 塑性指数 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |

1.2 结合料性能指标

本试验选用国产A-50号基质沥青。为提高沥青黏结度,对基质沥青进行改性处理,设备为室内小型高速剪切乳化仪。高黏度改性沥青制备流程如图 1所示[2]。

|

| 图 1 高黏度改性沥青制备流程 Fig. 1 Preparation process of high viscosity modified asphalt |

| |

(1) 改性剂溶胀

为降低加工工艺,提高改性质量,可将聚合物预先溶胀:将沥青放入烘箱中加热至160 ℃,按88(沥青):12(高黏改性剂)的比例称取高黏改性剂,均匀倒入加热好的基质沥青中。高黏改性剂初始加入沥青时,一般并不会与沥青产生化学反应[3],改性剂吸收沥青中轻质组分就会发生溶胀。为了保证改性剂充分膨胀,以600 r/min的速率在160 ℃恒温下低速剪切改性剂15 min。

(2) 高速剪切

高速剪切2~3 h,为打破沥青原胶体结构,使基质沥青中多个组分重新分配,温度设为183 ℃,设备转速为4 000~5 000 r/min。

(3) 恒温发育

为使改性沥青得到充分开发,提高改性质量,将设备转速设定为600 r/min,恒温发育30 min,检测相关指标见表 4。

| 性能指标 | 试验结果 | 指标参数 | 试验方法 |

| 软化点(环球法)/℃ | 86 | ≮80 | T0606 |

| 延度(50 mm/min,15 ℃)/cm | 28.8 | ≮15 | T0605 |

| 针入度(25 ℃, 5 s,100 g)/(0.1 mm) | 48 | ≮40 | T0604 |

| 老化试验(RTFOT)质量变化/% | 0.4 | ≯±0.6 | T0610 |

2 沥青混合料配合比设计 2.1 矿料级配设计

本试验中OGFC-13沥青混合料级配中矿料级配的取值选用规范中规定上下限的中值。

2.2 沥青用量初试沥青用量由希望的沥青膜厚度确定[4], 其表达式为:

|

(1) |

式中, Pb为初试沥青用量;h为沥青膜厚度; A为集料的总表面积,其表达式为:

|

(2) |

式中a,b,c,d,e,f,g分别为4.75, 2.36, 1.18, 0.6, 0.3, 0.15, 0.075 mm筛孔的通过百分率。

由相关实践经验确定希望的沥青膜厚度采用13 μm,通过公式计算,沥青用量为4.6%。

2.3 验证初试级配和沥青用量下混合料的空隙率采用2.1节确定的矿料级配和2.2节得到的初试沥青用量,成型马歇尔试件。测定OGFC混合料试件的毛体积密度(体积法),计算试件空隙率,依据马歇尔试验测定稳定度,具体结果见表 5。

| 编号 | 沥青膜厚度/μm | 表面积/ (m2·kg-1) | 沥青用量/% | 毛体积相对密度 | 最大理论相对密度 | 空隙率/% | 稳定度/kN | ||

| 1 | 13 | 0.355 | 4.6 | 2.041 | 2.532 | 19.155 | 19.03(均值) | 11.45 | 11.32(均值) |

| 2 | 2.054 | 18.641 | 10.98 | ||||||

| 3 | 2.044 | 19.036 | 12.32 | ||||||

| 4 | 2.038 | 19.273 | 10.52 | ||||||

2.4 OGFC混合料路用性能检验

根据设计配合比的级配组成,用4.6%沥青用量配制混合料。按照技术规程,分别进行析漏试验、飞散试验、冻融劈裂试验和车辙试验。各项试验指标均符合要求,结果见表 6。

| 试验项目 | 试验结果 | 指标参数 | 试验方法 |

| 析漏损失/% | 0.09 | < 0.3 | T0732 |

| 肯特堡飞散损失/% | 4.7 | < 20 | T0733 |

| 动稳定度/(次·mm) | 5 652 | ≮3 000 | T0719 |

| 冻融劈裂强度比 | 87.21 | ≮80 | T0729 |

3 沥青混合料抗剪强度试验

沥青混合料在使用过程中表现出黏弹性的特性,这就意味着沥青混合料的物理力学性能受温度及荷载的影响较大,尤其是在夏季炎热气候环境或荷载长时间反复作用下,沥青路面容易产生车辙、推移等塑性变形。沥青混合料的高温稳定性取决于其抗剪强度,抗剪强度与沥青提供的黏结力和矿质集料由嵌挤作用提供的内摩擦角呈正相关。常规的室内车辙试验不能获取沥青混合料黏聚力c和内摩擦角φ的具体数值。利用沥青混合料三轴试验测定c和φ,标定模拟参数。

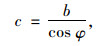

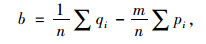

沥青混合料的黏聚力c和内摩擦角φ的计算式为:

|

(4) |

式中,φ为内摩擦角;c为黏结力;m的计算式为:

|

(5) |

式中,n为试验中围压级数;pi为各级莫尔圆圆心的横坐标;qi为各级莫尔圆的半径。

b的计算式为:

|

(6) |

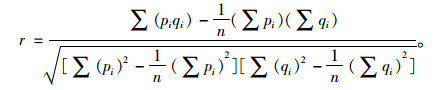

相关系数r的计算式为:

|

(7) |

r的取值应大于0.99。

试验所得OGFC-13沥青混合料的黏聚力c=44.8,内摩擦角φ=10°,可用于之后的离散元参数标定。

4 离散元模拟离散元法是一种模拟颗粒类材料力学行为的数值方法,对于沥青混合料而言,用大粒径颗粒表示粗集料,小粒径颗粒表示沥青胶浆。定义颗粒间接触表示黏结。施加荷载,通过细观分析量化内部应力[5]。考虑沥青混合料的非线性特征更适合于对沥青混合料的研究。

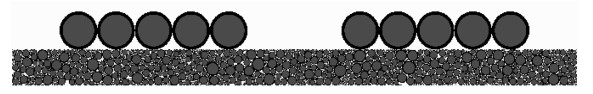

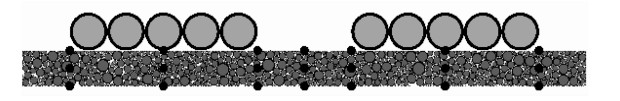

4.1 建立路面结构的离散元模型为了提高计算效率,建立二维路面离散元结构模型[6]。依据随机抽样原理的细观建模方法,参照已知目标级配,生成不同粒径大小的集料位置,模拟内部细观结构[7]。构建0.64m×0.04m模型,规定将粒径小于2.36mm的细集料与沥青胶结料的混合物作为均质胶浆处理[8], 如图 2所示,小于1e-3部分为胶浆,其余为集料。离散元微观参数结合三轴试验及参考文献[9-13]确定。通过约束墙体模拟路面压实过程,由于颗粒流离散元分析软件PFC2D对墙体的控制依靠速度完成,因此要建立应力监控程序[14],即伺服机制。伺服结束后重新赋值黏结,施加荷载。

|

| 图 2 路面离散元模型 Fig. 2 Pavement discrete element model |

| |

加载模型如图 3所示。以双圆荷载模拟轮胎,相互连接的圆盘表示轮胎,宽度为21.3cm,两部分间距为10.65cm[15-16],接触压力取0.7MPa。

|

| 图 3 静荷载加载模型 Fig. 3 Static loading model |

| |

4.2 离散元模拟分析

(1) 受力分析

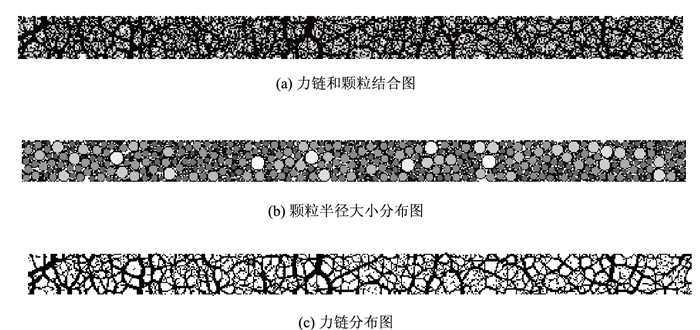

力链的形成是由于颗粒物质间的相互接触,各力链的形状、强度不同。宏观混合料的力学性能由细观力链在载荷作用下的动态响应决定。

力颗粒本身性质决定链的特点,如图 4力链的初始分布状态所示,力链的粗细表现了颗粒间接触力的大小,体现了颗粒大小与力链的关系。本次模拟为OGFC开级配沥青混合料,粗集料之间紧密相连,细集料仅占20%左右,形成较多空隙,模型呈现骨架空隙结构特征。强力链由粗集料的接触构成,起到承受体系自重、抵抗外部荷载的作用。弱力链由细集料的接触形成,在混合料中与强链相互交错分布,起到对强链的支撑作用[17]。

|

| 图 4 力链初始状态分布图 Fig. 4 Distribution diagrams of initial state of force chain |

| |

力链与颗粒本身状态相关,施加荷载后,颗粒间相互挤密,颗粒位置发生改变,力链更新,逐步形成更为稳定的力链,力链的方向与外部荷载的方向大致相同。这种改变可以看作是一个整体通过变形达到抵抗外力的目的。可以明显看出,表面层强力链分布较多,但面层颗粒位移较大,一是因为颗粒直接承受外荷载,二是因为荷载作用下产生了速度。将表面层颗粒分为1组(如图 5所示),记录该组速度[18](该组颗粒为181个)。

|

| 图 5 记录速度颗粒分组 Fig. 5 Log velocity particle grouping |

| |

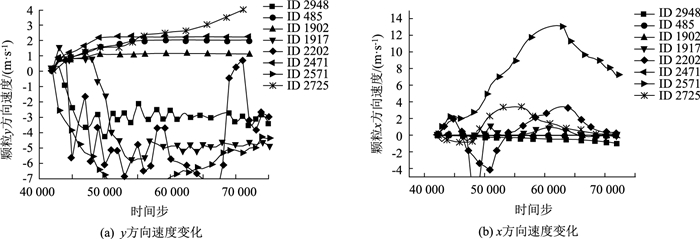

选取的较大颗粒的速度变化曲线如图 6所示。

|

| 图 6 表层较大颗粒速度变化曲线 Fig. 6 Velocity curves of large particles on surface |

| |

静荷载作用下力链状态分布如图 7所示。因力链中颗粒发生运动,产生线速度,颗粒移动,力链断裂。而两轮中间部分因受到两侧荷载挤压,颗粒有向上运动的趋势,使得空隙变大,颗粒体积分数相对减小,颗粒松散,不能形成强力链,若颗粒不接触,则不会形成力链。

|

| 图 7 静荷载作用下力链状态分布图 Fig. 7 Distribution of force chain under static load |

| |

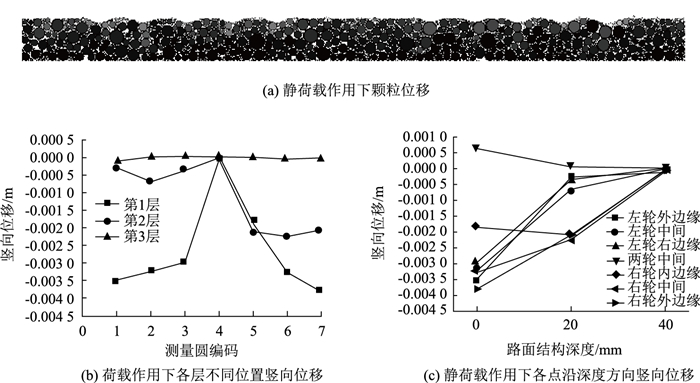

(2) 位移分析

在荷载作用下,路面结构发生变形。上面层的表层、中层、底层7个位置的竖向位移分别位于左侧车轮的外侧、中心、内侧、两车轮轮距中心,右侧车轮的内侧、中心、外侧。追踪这些位置的颗粒信息,测量圆布设如图 8所示,分别为第1列至第7列测量圆。

|

| 图 8 测量圆布设 Fig. 8 Layout of measuring circles |

| |

在静荷载加载下,模型达到平衡颗粒位移如图 9(a)所示,各层的竖向位移曲线如图 9(b)所示。可以看出,表层位移曲线变形明显,随着路面深度加深,位移变形衰减。静荷载作用下各点沿深度方向竖向位移曲线如图 9(c)所示,随着深度的增大,颗粒受力减小,位移变小。

|

| 图 9 各点位移变化 Fig. 9 Displacement changes of points |

| |

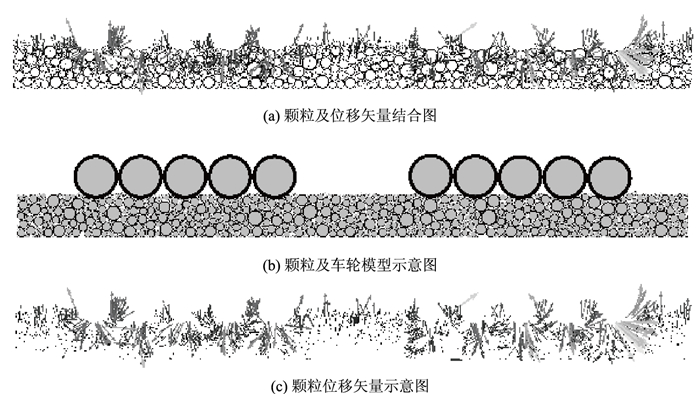

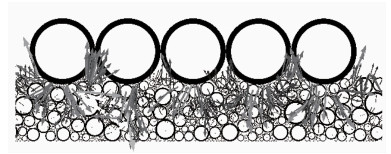

PFC自带绘制颗粒位移矢量图,如图 10所示,其中所示箭头大小、方向、疏密程度分别表示颗粒位移的大小、方向、状态。表层有密集的大箭头向上,结合颗粒(如图 11局部放大图)可以发现,该箭头多表示为表层细小颗粒位移,此时荷载下颗粒向下运动,将小颗粒挤出路面,颗粒间距变大,黏结破坏,总体受到向上的不平衡力,颗粒向外逃逸,与宏观的OGFC沥青混合料颗粒易飞散相吻合。紧沿轮胎处颗粒因直接受到沿轮胎径向的作用力,向下运动,长久荷载作用下,小颗粒向下运动,填充空隙,影响排水效果。两轮之间整体呈现向上运动趋势,但因受到的不平衡力微小,位移较小。

|

| 图 10 荷载作用后的颗粒位移矢量图 Fig. 10 Vector displacement of particles after loading |

| |

|

| 图 11 局部表层颗粒位移矢量放大图 Fig. 11 Large scale displacement vector of surface layer |

| |

(3) 破坏机理分析

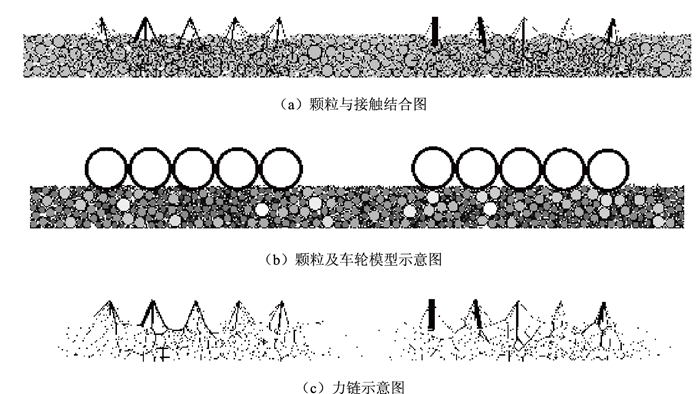

PFC模拟沥青混合料受力分析时采用平行黏结模型[19],图 12为模型初始黏结状态,图 13为模型静荷载作用下的黏结状态。

|

|

| 图 12 初始黏结状态 Fig. 12 Initial bonding state |

| |

|

| 图 13 静荷载作用下的黏结状态 Fig. 13 Bonding state under static load |

| |

由图 13可知,黏结发生破坏,依据图例可分为3种:

(1) 无黏结。查看颗粒间距,若大于黏结半径,视为不存在黏结。沥青混合料中沥青胶结性差,与车辆重复荷载下极易产生的剥落表现相同。

(2) 无黏结(拉伸破坏)。垂直荷载作用下颗粒发生侧向位移产生拉应力,当拉应力大于沥青混合料抗拉强度时,沥青混合料发生拉伸破坏。

(3) 无黏结(剪切破坏)。单轴双轮是我国规范规定的标准轴载,加载时以双圆荷载模拟轮胎,与路面发生剪切破坏若不能及时修复而破坏更为明显的表现相同。

5 结论(1) 对模拟得到的OGFC沥青混合料路面受力进行分析表明,颗粒间通过接触构成力链,对于表面摩擦力大、颗粒体积份数高、受力相互挤压变形的颗粒易形成强力链。保持颗粒整体体系的稳定,对于表面光滑、

堆积松散的颗粒形成的力链较弱。由离散元模型荷载状态下平衡过程可以看出,在抵抗外界荷载时,先是弱力链在强力链周围起到支撑作用,强力链断裂后,弱力链及时参与新的强力链的构造,可以看做是力链整体抵抗外界荷载。

(2) 对模拟得到的OGFC沥青混合料路面的位移和变形分析表明,随着车辆的作用,颗粒会通过空隙进入表层内部,经过车辆的再次压实,会降低混合料空隙率,减弱路面排水能力。

(3) 对荷载作用下OGFC沥青混合料黏结破坏的分析表明,由于粗集料的嵌挤作用,提供了一定数量的强力链,宏观上表现为剪切强度高和高温稳定性好。由于表层粗集料沥青提供的黏聚力较弱,在荷载作用下被赋予一定的速度,颗粒产生位移,颗粒间接触消失,力链破坏,最终导致颗粒散失,与OGFC沥青混合料路面多发生集料剥落的现象相同。

(4) 为改善其路面性能,应从以下几个方面着手:①进一步改善沥青高黏弹性能,以提高颗粒之间的黏结力。②优化矿料级配,适当提高细集料用量,以保证颗粒之间受力后力链的稳定性。③对沥青混合料进行适当搅拌,保障矿质集料的均匀性,获得不均匀分布的强力链、弱力链,更好地支撑自重,抵抗外荷载的作用。

| [1] |

陈俊, 黄晓明. 沥青路面多尺度结构的荷载响应分析[J]. 建筑材料学报, 2012, 15(1): 116-121. CHEN Jun, HUANG Xiao-ming. Numerical Analysis on Multi-scale Structure of Asphalt Concrete Pavement[J]. Journal of Building Materials, 2012, 15(1): 116-121. |

| [2] |

黄志义, 胡晓宇, 王金昌, 等. 高黏沥青中高温感温性评价方法的适用性[J]. 浙江大学学报:工学版, 2015, 49(8): 1448-1454, 1486. HUANG Zhi-yi, HU Xiao-yu, WANG Jin-chang, et al. Applicability of Middle and High-temperature Susceptibility Evaluation Method for High-viscosity Asphalt[J]. Journal of Zhejiang University:Engineering Science Edition, 2015, 49(8): 1448-1454, 1486. |

| [3] |

黄彬, 马丽萍, 许文娟. 改性沥青的研究进展[J]. 材料导报, 2010, 24(1): 137-141. HUANG Bin, MA Li-ping, XU Wen-juan. Research Development of Modified Asphalt[J]. Materials Review, 2010, 24(1): 137-141. |

| [4] |

尹剑辉. 透水沥青混合料的设计与施工[J]. 公路工程, 2008, 33(2): 126-130. YIN Jian-hui. Design and Construction of Draining Asphalt Mixtures[J]. Highway Engineering, 2008, 33(2): 126-130. |

| [5] |

陈俊, 张东, 黄晓明.离散元颗粒流软件(PFC)在道路工程中的应用[M].北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2015. CHEN Jun, ZHANG Dong, HUANG Xiao-ming. Application of Discrete Element Particle Flow Code in Road Engineering[M]. Beijing: China Communications Press Co., Ltd., 2015. |

| [6] |

陈俊, 陈景雅, 刘云, 等. 不同形式荷载下沥青混凝土路面结构力学响应的对比分析[J]. 公路, 2013(8): 138-144. CHEN Jun, CHEN Jing-ya, LIU Yun, et al. Comparative Analysis of Mechanical Response of Asphalt Concrete Pavement to Different Loads[J]. Highway, 2013(8): 138-144. |

| [7] |

陈渊召, 李振霞. 基于离散元法的橡胶颗粒沥青混合料细观结构分析[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2013, 45(4): 116-121. CHEN Yuan-zhao, LI Zhen-xia. Meso-structure of Crumb Rubber Asphalt Mixture Based on Discrete Element Method[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2013, 45(4): 116-121. |

| [8] |

王江洋, 钱振东, 汪林兵. 沥青混合料裂纹发展过程的颗粒流模拟[J]. 公路交通科技, 2015, 32(3): 7-13. WANG Jiang-yang, QIAN Zhen-dong, WANG Lin-bing. Particle Flow Simulation of Crack Development in Asphalt Mixture[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(3): 7-13. |

| [9] |

杨军, 焦丽亚, 王克利, 等. 基于离散元方法的沥青混合料虚拟三轴剪切试验三维模拟[J]. 东南大学学报:自然科学版, 2014, 44(5): 1057-1061. YANG Jun, JIAO Li-ya, WANG Ke-li, et al. Three Dimensional Simulation of Virtual Triaxial Shear Test for Asphalt Mixture Based on Discrete Element Method[J]. Journal of Southeast University:Natural Science Edition, 2014, 44(5): 1057-1061. |

| [10] |

张垚.基于PFC3D的沥青混合料虚拟试验研究[D].南京: 东南大学, 2015. ZHANG Yao. Research on Virtual Tests of Asphalt Mixture Based on PFC3D[D]. Nanjing: Southeast University, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10286-1016755392.htm |

| [11] |

郭红兵, GUO Hong-bing, |

| [12] |

张德育, 黄晓明, 高英. 沥青混合料三维离散元虚拟单轴蠕变试验[J]. 华南理工大学学报:自然科学版, 2012, 40(7): 15-20. ZHANG De-yu, HUANG Xiao-ming, GAO Ying. Three-dimension Virtual Uniaxial Creep Test of Asphalt Mixture by Using Discrete Element Method[J]. Journal of South China University of Technology:Natural Science Edition, 2012, 40(7): 15-20. |

| [13] |

杨军, 张旭, 朱浩然. 沥青混合料三轴剪切试验的离散元模拟研究[J]. 建筑材料学报, 2012, 15(1): 64-68. YANG Jun, ZHANG Xu, ZHU Hao-ran. Discrete Element Simulation on Tri-axial Shear Test of Asphalt Mixtures[J]. Journal of Building Materials, 2012, 15(1): 64-68. |

| [14] |

石崇, 徐卫亚. 颗粒流数值模拟技巧与实践[M]. 京: 中国建筑工业出版社, 2015. SHI Chong, XU Wei-ya. Techniques and Practice of Numerical Simulation of Particle Flow[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2015. |

| [15] |

常明丰.多孔沥青路面微观力学特性与空隙衰变行为研究[D].西安: 长安大学, 2009. CHANG Ming-feng. Study on Micromechanical Characteristic and Void Reduction Behavior of Porous Asphalt Pavement[D]. Xi'an: Chang'an University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11941-2009210148.htm |

| [16] |

裴建中. 沥青路面细观结构特性与衰变行为[M]. 北京: 科学出版社, 2010. PEI Jian-zhong. Meso Structure Characteristics and Decay Behavior of Asphalt Pavement[M]. Beijing: Science Press, 2010. |

| [17] |

苏娟.离散元方法在沙波纹研究中的应用[D].太原: 太原理工大学, 2012. SU Juan. Application of DEM in Sand Ripple Research[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10112-1012381330.htm |

| [18] |

周长红. 沥青混合料性能分析的PFC实践[M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2015. ZHOU Chang-hong. PFC Practice of Asphalt Mixture Performance Analysis[M]. Dalian: Dalian University of Technology Press, 2015. |

| [19] |

车法, CHE Fa, |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36