扩展功能

文章信息

- 王啟鹏, 周卫琪, 景鹏

- WANG Qi-peng, ZHOU Wei-qi, JING Peng

- 基于区间D-S证据理论的干线公交信号优先方案评价模型

- An Arterial Transit Signal Priority Scheme Evaluation Model Based on Interval D-S Evidence Theory

- 公路交通科技, 2019, 36(10): 114-120, 151

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(10): 114-120, 151

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.10.015

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-06-06

2. 江苏大学 汽车工程研究院, 江苏 镇江 212013

2. Automotive Engineering Research Institute, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu 212013, China

随着公交优先策略的实施,公交信号优先已经广泛地出现在交通管理和控制中,尤其是国内外很多城市运营的BRT。在确定公交信号优先方案时,需要考虑不同城市的道路条件、交通流、优化条件和目标等实际因素,导致公交信号优先评价方案变得多样化。由于公交信号优先评价系统的复杂性、多样性和影响的广泛性,为了给各地区在不同时间、地点选定更切合实际的公交信号优先方案,就要对众多方案进行准确的评价,从中选定最优方案,最大程度地减少公交车延误,真正做到让公交出行更便捷。因此,拥有有效的公交信号优先评价模型,辅助交通工程师在日常公交信号优先方案选择中做出最佳的决策,是非常必要和重要的。

目前,国内外学者多侧重于公交信号优先方案的理论和关键技术研究,如李大铭等提出了城市主干道公交车信号优先模型,采用层次分析法对控制策略进行探讨和分析,使车辆的延时得到整体降低[1];刘婧等考虑相邻交叉口通行能力的影响,以总交叉口人均延误为目标,提出以公交优先度作为判别是否优先以及优先程度的决策依据,建立有限的主动优先控制模型[2];谢璐等提出一种干线公交信号优先方案的多属性群决策评价模型[3];马旭辉等根据公交优先的需求设计了动态相位组合方法[4];常玉林等针对公交流量较小的交叉口,从另一个不同的方面提出了间歇式公交专用进口道的优化[5];别一鸣等在交叉口控制方面,通过约束每个相位饱和度,在没有拥堵的情况下,分别设置前两种公交优先,并在实施的相位饱和度不超过设定值的情况下,为公交车提供信号优先[6];崔梁等以多个交叉口组成的干线路段为研究对象,提出一种基于干线协调的公交信号优先控制方法,以实现交叉口所有车辆整体效益的最优[7];林丽、冯辉基于Ring-barrier双环相位控制理念,提出了一种适合于公交运行的相序与相位结构, 并建立了干线公交协调控制的优化模型[8];Peter G.Furth通过对比无条件优先、有条件优先、绝对优先3种公交优先信号的延误情况,得出了有条件优先情况下的延误最小[9];汪林建立了一套基于预测的公交信号优先干线联动控制方法[10]。这些研究对公交信号优先方案的理论和关键技术进行了深入分析。

上述是现阶段对公交信号优先方面的一些研究,而对于评估公交信号优先方案优劣的研究较少,尤其是对干线公交优先信号的评价。如夏雪通过对公交现状发展的综合分析,从宏观、中观和微观3个层面出发,提出了公交评价指标体系和方法[11],为后续做相关的研究提供了理论依据和基础,但目前从微观层面对干线公交优先行驶的案例进行评价很少。Richardson提出了基于车辆平均延误和延误变化度的公交信号优先方案实施效果评估模型[12];Lin等提出实现交通流密度高并且公交流率很大的条件下均衡公交车头时距的公交信号优先方法[13];谢璐等针对现有研究较少涉及评估公交优先方案优劣的缺陷,提出一种交叉口公交信号优先的复合物元评价模型[14];Francois Dion等建立了单交叉口主动公交信号优先的控制模型,通过模型判断何时结束当前相位并开启下一相位[15];Michael Eichler提出了一种间歇式公交车道信号配时优化的评价模型[16],这些研究对公交信号优先方案的微观评价进行深入分析,为公交信号优先方案评价模型提供了理论依据。

针对现有研究的不足, 笔者结合干线公交优先行驶的评价要求, 从效率、成本和环境保护3个方面构建了干线公交信号优先评价指标, 并通过使用区间D-S证据理论来辅助判断其优缺点。D-S证据理论是结合个人主观的经验与相关事实、数据进行逻辑推理,然后排除自相矛盾无用的信息,最后确定最优方案。它与传统的信息处理算法相比,最大特点是通过证据表达的不确定性,然后通过不确定性进行相关的推理,从不准确和不完整的信息中获得最有可能的结论[17-18]。最后,通过案例的展示来证明本文模型和算法的有效性。

1 构建干线公交信号优先方案的评价指标综合考虑社会车辆和公交车辆两者的利益,本文主要从交通效率,运营成本和节能减排这3个方面中的8个评价指标综合评价,相关指标如表 1所示。

| 成本型 | A1 | 社会车辆平均延误时间 |

| A2 | 公交车平均延误时间 | |

| A3 | 公交运营成本 | |

| A4 | 公交出行时间 | |

| A5 | 人均碳排放量 | |

| 效益型 | A6 | 公交平均车速 |

| A7 | 公交周转客流量 | |

| A8 | 公交通行能力 |

2 干线公交信号优先方案的D-S证据理论评价模型

在干线协调公交信号优先评价模型中,针对多属性群决策理论不能处理语言值类型的评价指标这一问题,本研究给出一种干线公交信号优先评价理论与决策方法,即基于区间D-S证据理论的干线公交信号优先评价模型。

利用个体的经验与所能收集到的相关事实和数据进行证据推理,找出最优方案,这种方法便称为“证据推理决策”。将证据理论和多属性决策相结合,会使得决策更具科学性。该理论将基本事件空间推向识别框架的幂集。在识别框架的基础上,根据基本概率分配函数,通过概率分配获得每个命题的基本概率,用于模拟实际决策过程中专家判断的主观性和研究对象的不确定性,是解决不确定性评价问题的一种非常重要和有效的途径。

在实际的公交信号优先评价和决策中,由于交通环境的不确定性和决策者认知能力的局限性,大多数项目评价和决策都是不确定的多属性决策,传统的评价方法无法处理这类情况。因此,本研究试图利用区间D-S证据理论解决干线公交信号优先评价过程中的不确定性问题[19]。

主要工作包括:首先,通过区间集合给出了决策体系中不同属性的所有基本评价方法,然后使用语言短语组对具有类似特征的属性进行相关的转化,并建立基于D-S证据理论的干线公交信号优先评价决策模型;最后,根据评价结果确定最优方案。

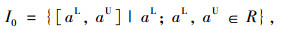

2.1 区间D-S证据理论的基本概念定义1[20]:设a=[aL, aU]为有界闭区间,如果aL, aU∈R,则称a=[aL, aU]为区间数,如果aL, aU∈[0, 1],则称a=[aL, aU]为区间值。

实数集R上的全体区间数记为I0,[0, 1]上的全体区间值记为I[0, 1], 即:

|

(1) |

|

(2) |

特别地,记I0+={[aL, aU]|, 0≤aL≤aU; aL, aU∈R}。当aL=aU时,a退化为实数,此时记a=[aL, aU]=aL。

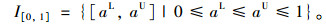

定义2[14]:对任意两个区间数a=[aL, aU]∈I0+和b=[bL, bU]∈I0+,则区间数a和b的可能度P(a, b)为:

|

(3) |

如果P(a, b)=1/2,则称区间数a和b相等,排序位置一致;如果P(a, b) < 1/2,则称区间数a小于区间数b。

在干线公交信号优先方案评价问题中,属性的特征更是多样化。当属性为定量属性时,由于较难获取精确属性值,决策者往往只能给出大致范围,即区间数。当属性是定性属性时,它通常以语言值的形式给出,该语言值一般取自一组预定义的语言短语,即S={st|t=1, 2, …, T},其中st表示S中的第t个语言值。如果T为奇数时,则表示共有多少个语言短语集。给定一个语言值S,则有一个映射函数f和与之对应的区间集合S′,满足

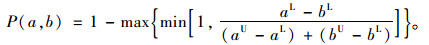

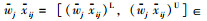

设A={Ai|i=1, 2, …, I}为干线公交信号优先的候补方案,其中Ai表示第i个候补方案,I为候补方案的总量。X={Xj|j=1, 2, …, J}为方案的特定属性集合,其中Xj表示第j个属性,J为属性的总量。W={Wj|j=1, 2, …J}为特定属性的权重集合,其中Wj表示属性Xj所占的比例大小,使得

本文根据D-S证据理论,给出干线公交信号优先方案评价模型。

第1步:根据决策者提供的数据和收集的信息获得区间数决策矩阵D=[xij]I×J;根据在干线公路收集到的信息求得决策矩阵。

第2步:采用区间数的规范化方法,对各属性值与对应权重值之积进行规范化处理,得到矩阵D=

由于干线公交信号优先方案评价受到多个属性共同决策的影响,通常情况下,这些属性之间的量纲是不完全相同的,并且他们的评判类型也不同,前文提到的效用型和成本型属性就是如此。所以,需要对属性值进行统一的规划范处理。采用0-1变换方法进行属性行规范化,0-1变换方法是对原始数据进行线性变换,使属性值都在[0, 1]范围内。

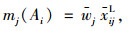

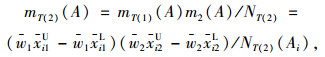

第3步:对方案Ai(i=1, 2, …, I),根据D-S证据理论,可得到其J个属性值的基本概率分配函数:

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

式中,属性值xij决定mj(Ai)的概率分配,xij表示对方案Ai的影响大小;mj(A)是受权重xij变化的未分配影响程度。对提供的方案A进行J个属性的概率分配。

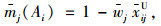

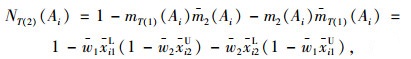

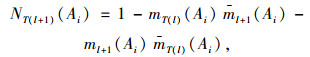

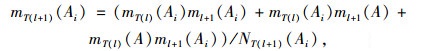

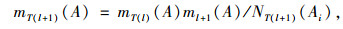

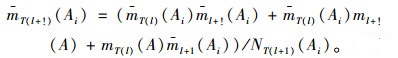

第4步:对基本概率分配函数进行合成,得到第Ai方案的区间型评价指标。根据D-S证据理论的不确定性推理方法,令:

|

将前2个属性值合成:

|

(7) |

|

(8) |

|

(9) |

|

(10) |

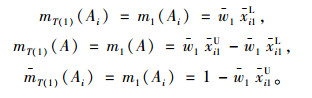

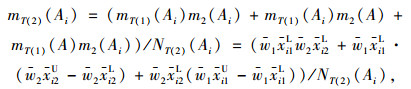

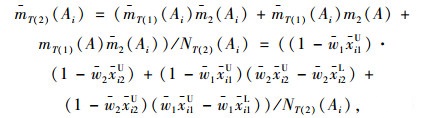

迭代,并对前l+1(l≥2)个属性值进行合成:

|

(11) |

|

(12) |

|

(13) |

|

(14) |

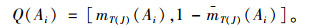

对所有J个属性进行合成,得到区间型评价指标:

|

第5步:对所有方案的区间型评价指标进行相应的排序,将区间型评价指标值最大所对应的方案作为本文的最优方案。

3 算例分析设X城市为了进一步方便居民的公交出行,需要在某一区域各主干道实施干线公交信号优先方案。交通管理部门已经初步选出3个备选方案(A1, A2, A3),这3个备选方案各具有不同的属性优势。因此,交通管理部门应该对上述3个方案进行综合的分析评价。

3.1 指标评价体系的量化描述与干线公交信号优先评价指标相同,从社会车辆和公交车的平均延误时间、公交运营成本、公交出行时间、人均碳排放量、公交平均车速、公交周转客流量、公交通行能力8个方面进行综合考虑,每一方面具有若干不同考量指标(即因素属性),如表 2所示。

| 一级准则 | 二级准则 | 特征 |

| 服务水平 | 社会车辆平均延误时间 | 定性 |

| 公交车平均延误时间 | 定性 | |

| 公交出行时间 | 定性 | |

| 公交平均车速 | 定量 | |

| 公交通行能力 | 定性 | |

| 公交周转客流量 | 定量 | |

| 运营成本 | 公交运营成本 | 定量 |

| 环境保护 | 人均碳排放量 | 定性 |

用“高→低”9个等级来评价这8个指标,如表 3所示。

| 属性评价等级 | |

| 语言变量 | 区间数 |

| 非常非常低 | [0.00~0.15] |

| 非常低 | [0.15~0.25] |

| 低 | [0.25~0.35] |

| 较低 | [0.35~0.45] |

| 中 | [0.45~0.55] |

| 较高 | [0.55~0.65] |

| 高 | [0.65~0.75] |

| 非常高 | [0.75~0.85] |

| 非常非常高 | [0.85~1.00] |

根据表 2和表 3,对3个评价方案给予评价,方案Ai数据详见表 4、表 5。

| 一级准则 | 二级准则 | 方案A1特征 | 方案A2特征 | 方案A3特征 |

| 服务 水平 |

社会车辆平 均延误时间 |

较高 | 高 | 中 |

| 公交车平均 延误时间 |

较高 | 中 | 高 | |

| 公交出行时间 | 中 | 中 | 较高 | |

| 公交平均车速 | [70, 90] | [70, 90] | [80, 100] | |

| 公交通行能力 | 较低 | 较高 | 低 | |

| 公交周转客流量 | [1 800, 2 500] | [2 000, 2 800] | [1 600, 2 000] | |

| 运营成本 | 公交运营成本 | [2 600, 3 000] | [2 800, 3 000] | [2 900, 3 200] |

| 环境保护 | 人均碳排放量 | 中 | 低 | 较高 |

| 一级准则 | 二级准则 | 权重 |

| 服务水平 | 社会车辆平均延误时间 | 1.5 |

| 公交车平均延误时间 | 1.5 | |

| 公交出行时间 | 1 | |

| 公交平均车速 | 0.5 | |

| 公交通行能力 | 0.5 | |

| 公交周转客流量 | 1 | |

| 运营成本 | 公交运营成本 | 1.5 |

| 环境保护 | 人均碳排放量 | 0.5 |

3.2 方案评价

根据D-S证据理论的多属性决策方法,X城市干线公交信号优先评价如下:

第1步:根据评价者提供的知识和收集的信息获得区间数决策矩阵D如表 6所示。

| 方案 | 社会车辆平均 延误时间 |

公交车平均 延误时间 |

公交出行 时间 |

公交平均 车速 |

公交通行 能力 |

公交周转 客流量 |

公交运营 成本 |

人均 碳排放量 |

| A1 | [0.55~0.65] | [0.55~0.65] | [0.45~0.55] | [70, 90] | [0.35~0.45] | [1 800, 2 500] | [2 600, 3 00] | [0.45~0.55] |

| A2 | [0.65~0.75] | [0.45~0.55] | [0.45~0.55] | [70, 90] | [0.55~0.65] | [2 000, 2 800] | [2 800, 3 000] | [0.25~0.35] |

| A3 | [0.45~0.55] | [0.65~0.75] | [0.55~0.65] | [80, 100] | [0.25~0.35] | [1 600, 2 000] | [2 900, 3 200] | [0.55~0.65] |

第2步:在区间数的规范化方法基础上,对各属性值与之对应的权重乘积进行规范化,从而得到规范化的矩阵,如表 7所示。

| 方案 | 社会车辆平均 延误时间 |

公交车平均 延误时间 |

公交出行 时间 |

公交平均 车速 |

公交通行 能力 |

公交周转客 流量 |

公交运营 成本 |

人均碳排 放量 |

| A1 | [0.10~0.12] | [0.10~0.12] | [0.06~0.07] | [0~0.04] | [0.02~0.03] | [0.02~0.09] | [0.06~0.19] | [0.03~0.03] |

| A2 | [0.12~0.14] | [0.08~0.10] | [0.06~0.07] | [0~0.04] | [0.03~0.04] | [0.04~0.13] | [0.06~0.13] | [0.02~0.02] |

| A3 | [0.08~0.10] | [0.12~0.14] | [0.07~0.08] | [0.02~0.06] | [0.02~0.02] | [0~0.04] | [0~0.09] | [0.03~0.04] |

第3步:该方案,通过D-S证据理论,得到3个属性值(根据前面的指标可分为3个属性)的基本概率分配函数,详见表 8~表 10。

| mj(Ai) | 社会车辆平均 延误时间 |

公交车平均 延误时间 |

公交出行 时间 |

公交平均 车速 |

公交通行 能力 |

公交周转 客流量 |

公交运营 成本 |

人均 碳排放量 |

| A1 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |

| A2 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |

| A3 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 |

| mj(Ai) | 社会车辆平均 延误时间 |

公交车平均 延误时间 |

公交出行 时间 |

公交平均 车速 |

公交通行 能力 |

公交周转 客流量 |

公交运营 成本 |

人均 碳排放量 |

| A1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0 |

| A2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0 |

| A3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |

| mj(Ai) | 社会车辆平均 延误时间 |

公交车平均 延误时间 |

公交出行 时间 |

公交平均 车速 |

公交通行 能力 |

公交周转 客流量 |

公交运营 成本 |

人均 碳排放量 |

| A1 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.81 | 0.97 |

| A2 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.98 |

| A3 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.96 |

第4步:对J基本概率分配函数进行合成,得到第方案的区间型评价指标,如表 11所示。

| Ai | A1 | A2 | A3 |

| Q(Ai) | 9.31×10-10 | 8.12×10-10 | 2.76×10-10 |

第5步:可以从表 11得到3个干线公交信号优先方案的区间型评价指标的结果,即在A1,A2,A3共3个方案中方案A1最优。

3.3 方案分析在实际干线协调公交信号优先评价和决策中,由于评价信息的不确定性,决策者认知能力的局限性等因素,大部分方案评价和决策属于不确定性多属性决策。因此,本研究将区间数与证据理论相结合,为干线公交信号优先评价提供一种新颖、科学的方法。由上可知,基于区间D-S证据理论的干线协调公交信号优先评价模型,在方案选择上可以帮助决策者排除不确定性和多属性产生的干扰,使决策变得更合理。

4 结论与展望本文以干线协调的公交信号优先的评价为研究对象,针对关联矩阵、模糊综合等传统评价方法的不足,采用区间D-S证据理论,构建了评价模型,主要工作包括干线协调公交信号优先的评价指标、指标标准化、评价模型计算等,结合算例证明了模型的正确性,为公交信号优先评价提供了新的理论和方法,可以有效避免公交信号优先评价过程中的单决策者的片面性、指标间的矛盾性、指标属性的模糊不确定性,为公交信号优先的推广应用提供了技术支持。

本研究构建了全面的评价指标体系,从8个方面综合评价,结合典型算例分析结果合理性。首先,通过区间集合给出了决策体系中不同属性的所有基本评价方法,然后使用语言短语组对具有类似特征的属性进行相关的转化,并建立基于D-S证据理论的干线公交信号优先评价决策模型;最后,根据评价结果确定最优方案。

在公交信号优先评价模型中,受实际道路条件约束和决策者认识的偏差性,公交信号优化评价涉及的指标属性种类多样化,如:灰色、区间型、模糊、随机性等,本研究采用的评价模型仅能解决部分问题,后续工作可以进一步优化评价模型,使其更具有普适应。另外,可以考虑指标权重的不确定性、不完全性,使评价模型更接近实际情况,使其能得到进一步推广应用。

| [1] |

李大铭, 赵新良, 孙琦. 公交车及其它路权优先车辆信号优先模型研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2011, 11(2): 119-123. LI Da-ming, ZHAO Xin-liang, SUN Qi. Signal Priority Model for Buses and Other Priority Vehicles[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2011, 11(2): 119-123. |

| [2] |

刘婧, 韩印, 姚佼, 等. 考虑相邻交叉口的公交优先信号模型与仿真[J]. 计算机仿真, 2015, 32(4): 138-143. LIU Jing, HAN Yin, YAO Jiao, et al. Control Model and Simulation for Transit Signal Priority Based on Capacity of Neighboring Intersections[J]. Computer Simulation, 2015, 32(4): 138-143. |

| [3] |

谢璐, 魏明, 孙博. 基于多属性群决策理论的干线公交信号优先方案评价模型[J]. 公路与汽运, 2015(5): 43-46. XIE Lu, WEI Ming, SUN Bo. Evaluation Model of Trunk Bus Signal Priority Scheme Based on Multi-attribute Group Decision Theory[J]. Highways & Automotive Applications, 2015(5): 43-46. |

| [4] |

马旭辉, 刘小明, 张金金. 考虑公交优先的过饱和交叉口交通信号控制[J]. 吉林大学学报:工学版, 2015, 45(3): 748-754. MA Xu-hui, LIU Xiao-ming, ZHANG Jin-jin. Oversaturated Intersection Traffic Signal Control Method Considering Bus Priority[J]. Journal of Jilin University:Engineering and Technology Edition, 2015, 45(3): 748-754. |

| [5] |

常玉林, 董艳涛, 张鹏. 间歇式公交专用进口道的优化控制系统研究[J]. 科学技术与工程, 2015, 15(31): 96-100. CHANG Yu-lin, DONG Yan-tao, ZHANG Peng. Study on Optimal Control System of Intermittent Bus-only Approach[J]. Science Technology and Engineering, 2015, 15(31): 96-100. |

| [6] |

别一鸣, 王殿海, 魏强, 等. 考虑饱和度约束的单点主被动优先公交优先策略[J]. 吉林大学学报, 2011, 41(5): 1222-1227. BIE Yi-ming, WANG Dian-hai, WEI Qiang, et al. Conditional Active and Passive Bus Signal Priority Strategies Considering Saturation Degree Restriction at an Isolated Junction[J]. Journal of Jilin University, 2011, 41(5): 1222-1227. |

| [7] |

崔梁, 李康, 孙玮玮. 基于干线协调的公交信号优先方法研究[J]. 盐城工学院学报:自然科学版, 2018, 31(3): 57-61. CUI Liang, LI Kang, SUN Wei-wei. Research on Bus Signal Priority Method Based on Trunk Line Coordination[J]. Journal of Yancheng Institute of Technology:Natural Science Edition, 2018, 31(3): 57-61. |

| [8] |

林丽, 冯辉. 基于Ring-barrier相位的干线公交协调控制[J]. 公路交通科技, 2018, 35(5): 132-138. LIN Li, FENG Hui. Coordination Control for Traffic on Arterial Based on Ring-barrier Phase[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2018, 35(5): 132-138. |

| [9] |

FURTH P G, MULLER T H J. Conditional Bus Priority at Signalized Intersections:Better Service Quality with Less Traffic Disruption[J]. Transportation Research Record, 2000, 1731: 20-23. |

| [10] |

汪林. 基于预测的快速公交信号优先设计及效果仿真[J]. 公路交通科技, 2017(6): 129-135. WANG Lin. Predictive-signal Priority Design for Bus Rapid Transit Based on Prediction Method and Effect Simulation[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017(6): 129-135. |

| [11] |

夏雪.城市公共交通系统评价指标体系研究[D].南京: 东南大学, 2008. XIA Xue. Research on Evaluation Index System of Urban Public Transport System[D].Nanjing: Southeast University, 2008. |

| [12] |

RICHARDSON A J, OGDEN K W. Evaluation of Active Bus-priority Signals[J]. Transportation Research Record, 1979, 718: 5-1. |

| [13] |

LIN G S, LIANG P, SCHONFELD P, et al. Adaptive Control of Transit Operations[R]. City of College Park: University of Maryland, 1995: 6-10.

|

| [14] |

谢璐, 魏明, 孙博, 等. 基于复合物元法的交叉口公交信号优先评价模型[J]. 道路交通与安全, 2015(5): 24-26. XIE Lu, WEI Ming, SUN Bo, et al. A New Model of Evaluating Bus Signal Priority Plans Based on the Composite Element Method[J]. Road Traffic and Safety, 2015(5): 24-26. |

| [15] |

DION F, HELLINGA B. A Rule-based Real-time Traffic Responsive Signal Control System with Transit Priority:Application to an Isolated Intersection[J]. Transportation Research Part B:Methodological, 2002, 36(4): 325-343. |

| [16] |

EICHLER M, DAGANZO C F. Bus Lanes with Intermittent Priority:Strategy Formulae and an Evaluation[J]. Transportation Research Part B:Methodological, 2006, 40(9): 731-744. |

| [17] |

余思奇, 景博, 黄以锋. 基于D-S证据理论的测试性综合评估方法[J]. 计算机应用研究, 2014, 31(7): 2071-2073. YU Si-qi, JING Bo, HUANG Yi-feng. Comprehensive Testability Evaluation Method Based on D-S Evidence Theory[J]. Application Research of Computers, 2014, 31(7): 2071-2073. |

| [18] |

韩立岩, 周芳. 基于D-S证据理论的知识融合及其应用[J]. 北京航空航天大学学报, 2006, 32(1): 65-68. HAN Li-yan, ZHOU Fang. Knowledge Fusion Based on D-S Evidence Theory and Its Application[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2006, 32(1): 65-68. |

| [19] |

时洪会, 蒋文保. D-S证据理论综述[J]. 信息化建设, 2015(11): 331. SHI Hong-hui, JIANG Wen-bao. Summary of D-S Evidence Theory[J]. Informatization Construction, 2015(11): 331. |

| [20] |

胡宝清. 模糊理论基础[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2010. HU Bao-qing. Fuzzy Theoretical Basis[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2010. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36