扩展功能

文章信息

- 袁进科, 裴向军, 程强, 张国厅, 陈杰

- YUAN Jin-ke, PEI Xiang-jun, CHENG Qiang, ZHANG Guo-ting, CHEN Jie

- 川藏高速公路沿线温度变化规律与斜坡温度场-变形分析

- Analysis on Temperature Variation Regularity and Slope Temperature Field-deformation along Sichuan-Tibet Expressway

- 公路交通科技, 2019, 36(10): 33-42, 58

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(10): 33-42, 58

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.10.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-06-08

2. 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院, 四川 成都 610041

2. Highway Planning, Survey and Design Research Institute, Sichuan Provincial Communication Department, Chengdu Sichuan 610041, China

我国四川藏区地处青藏高原东缘,具有极特殊的地质环境:构造环境复杂、深切峡谷的地形地貌、高海拔高寒山区、岩体结构破碎、地质灾害频发。该区域山峰海拔高度多处于1 500 m以上,大部分在3 000 m以上,处于高海拔甚至超高海拔区[1]。在高寒高海拔条件下,该区域处于季节冻融带,夏季温度能达到30 ℃,冬季温度会下降至-30 ℃,温差可达60 ℃[2]。强烈的温差变化使得边坡岩体具有明显的温度效应,加剧了边坡岩体的损伤变形,引发了崩塌、滑坡等地质灾害。随着我国西部大开发战略和四川省西部综合交通枢纽规划的实施,当前拟建的川藏公路、川藏铁路交通线大部分路段需要穿越海拔2 000 m以上的高寒山区,将面临越来越多的边坡冻融灾害问题。

针对边坡的温度效应引发的地质灾害,众多学者结合温度场监测数据和模拟试验方法进行了相应研究。朱林楠等[3]经过长期的观测后提出了青藏高原公路路基温度场计算方法,提出了不同类型边界与年平均气温间的增温关系。汪水银[4]对多年冻土地区填方路基温度与变形进行分析,指出了不同深度温度随时间的变化关系。马巍等[5]通过对青藏高原不同结构路基温度场和路基变形的检测,认为目前青藏高原不同结构路基的变形以高温冻土的压缩变形为主。喻文兵等[6]根据青藏高原多年冻土区的气候特征,利用室内模型试验预测了路基在修筑后的温度场发展变化情况。樊凯等[7]利用有限元数值模拟方法分析了路面结构应力场与温度场的变化。强晟等[8]采用基于符合单元法原理和不稳定温度场的隐式解法,提出了针对不连续岩体温度场的复合单元法。Hall等[9-10]针对加拿大北部岩石进行研究,并强调指出寒冷地区岩石受温差效应的风化损伤是各种化学和力学机制耦合作用的结果。Neaupane等[11-12]提出了考虑水体相变的冻融岩体THM耦合的动量、质量及能量控制方程的形式。刘泉声等[13]考虑相变时的潜热,对边坡裂隙岩体水-冰相变及低温温度场-渗流场-应力场耦合效应进行了研究。谭贤君等[14]对低温冻融下岩体温度-渗流-应力-损伤(THMD)耦合模型及其在寒区隧道中的应用进行了研究,指出冻融循环对隧道衬砌受力影响较大。

当前虽然对边坡冻融灾害进行了一些研究,但主要集中在边坡裂隙岩体的冻融微观机理方面,而区域性的温度场变化规律研究还比较薄弱,气温和地温之间的关系研究还基本是空白。对于大温差强冻融区的斜坡温度场、变形与应力场之间的耦合作用研究比较欠缺。针对这些问题,以拟建的川藏高速公路沿线某路段作为研究目标,通过对沿线气温和地温数据的收集分析,获得气温和地温之间的联系。在此基础上,借助热-力-变形模型,展开斜坡在不同温度场作用下的力学特性研究,研究边坡在不同温度作用下的温度场、应力场的分布规律,揭示斜坡的变形机理,从而为高海拔高寒地区的地质灾害防治提供参考依据。

1 温度变化规律研究研究区以四川藏区拟建的川藏高速公路沿线区域为基础,通过川西高原地区17个气象台站的资料(见表 1),对研究区的温度变化规律进行统计分析。研究区为亚热带气候区,呈现高原气候和大陆型气候特征,属高原寒温带、亚热带大陆性季风气候。气候特征总体表现为:日照时间长、无霜期短、气温具有年变化小而日变化大的特点。

| 站名 | 海拔/m | 年平均气温/℃ | 年最低气温/℃ |

| 马尔康 | 2 664.4 | 8.6 | -18 |

| 德格 | 3 201.2 | 6.4 | -21 |

| 甘孜 | 3 393.5 | 5.6 | -24 |

| 康定 | 2 615.7 | 7.1 | -15 |

| 巴塘 | 2 589.2 | 12.5 | -11 |

| 石渠 | 4 200.0 | -1.6 | -30 |

| 阿坝 | 3 275.1 | 3.3 | -21 |

| 小金 | 2 369.0 | 12.0 | -15 |

| 道孚 | 3 449.0 | 4.5 | -24 |

| 红原 | 3 491.4 | 1.1 | -25 |

| 炉霍 | 3 250.0 | 6.1 | -22 |

| 色达 | 3 893.9 | -0.1 | -28 |

| 汶川 | 1 326.0 | 18.1 | -10 |

| 理县 | 1 888.0 | 15.5 | -12 |

| 泸定 | 1 330.0 | 17.1 | -9 |

| 理塘 | 3 948.9 | 3.0 | -28 |

| 雅江 | 2 569.0 | 12.1 | -14 |

1.1 年平均气温变化规律

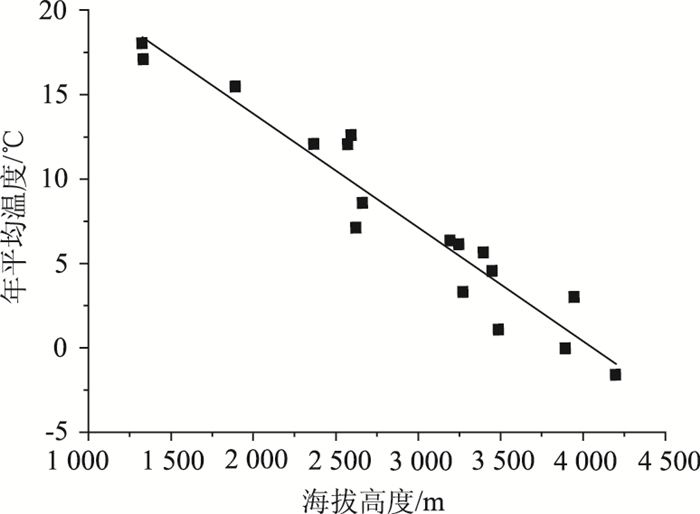

根据研究区的气象监测数据,获得年平均气温随海拔的变化规律(图 1)。可以大致看出,在川西高原地区,年平均温度与海拔的线性关系好,相关性系数达到0.921 61。年平均气温随海拔高度的增加而降低,海拔每上升100 m,年平均气温约下降0.579~0.613 ℃。

|

| 图 1 年平均温度与海拔的线性关系 Fig. 1 Linear relationship between average annual temperature and elevation |

| |

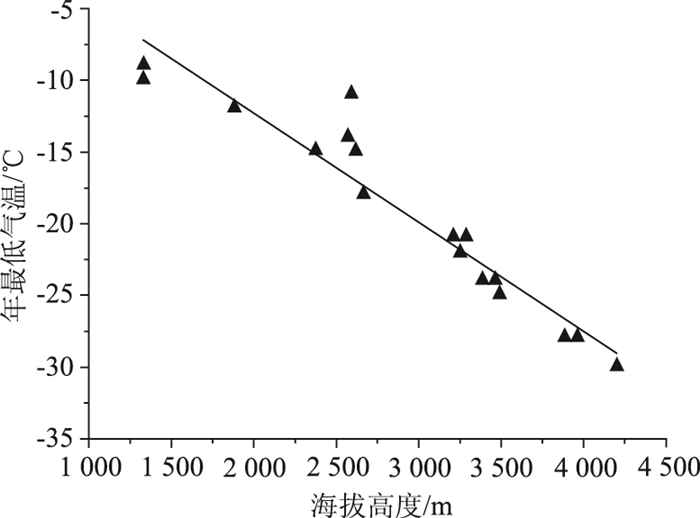

1.2 年最低气温变化规律

根据研究区的气象监测数据,获得了年最低气温随海拔的变化规律(图 2)。可以看出,年最低气温与海拔的线性相关性系数达到0.906 91,印证了影响川西高原地区温度的主控因素为海拔高度。

|

| 图 2 年最低温度与海拔的线性关系 Fig. 2 Linear relationship between annual minimum temperature and elevation |

| |

2 斜坡浅表层岩体温度场研究

选取甘孜自治州某特大桥和阿坝自治州某隧道作为斜坡浅表层岩体温度场的现场监测试验点。通过对试验点斜坡岩体浅表层温度进行实时动态监测,设定监测数据的采集频率为每30 min采集1次。了解地表岩体在极端气候下,由岩体表面至岩体内部的温度随埋深的变化规律,探讨高海拔高寒地区岩体温度场的变化过程。

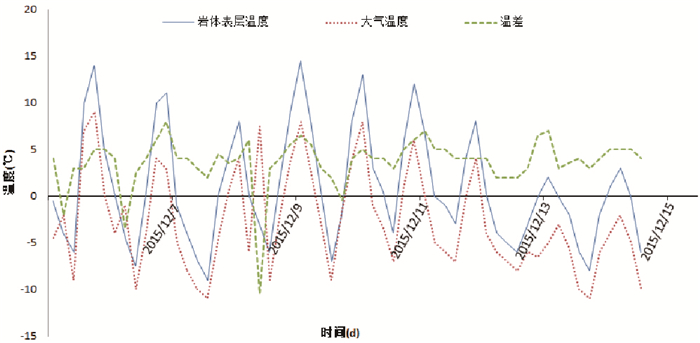

2.1 温度变化对比分析岩体表面温度与监测点周围环境温度密切关联。选取特大桥2015年12月7日至15日(图 3)与隧道2014年12月7日至15日(图 4)的温度监测数据,通过1周的温度监测数据对两者的变化规律进行对比分析。

|

| 图 3 某特大桥处2015年12月7日-15日温度变化曲线 Fig. 3 Temperature curves of a grand bridge on December 7-15, 2015 |

| |

|

| 图 4 某隧道处2015年12月7-15日温度变化曲线 Fig. 4 Temperature curves of a tunnel on December 7-15, 2015 |

| |

由图 3和图 4可知,两个监测点的大气温度和岩体表面温度动态过程基本趋于一致,岩体和大气的温度峰值基本同步。同时大气温度与岩体温度均出现周期性变化,温度变化周期为24 h。在一周期内,大气温度变幅最大可达24.1 ℃,岩石表面温度变幅最大可达21.2 ℃。这说明日夜大温差变化使得边坡表层岩体处于变化剧烈的温差环境中,也说明斜坡浅表层岩体受到冻融与冻胀作用明显。所监测特大桥处大气平均温度为2.1 ℃,表层岩体平均温度为6.2 ℃,所监测隧道处大气平均温度为-3.9 ℃,表层岩体平均温度为0.3 ℃,据此也可看出海拔对岩体浅表层温度分布仍起控制性作用。

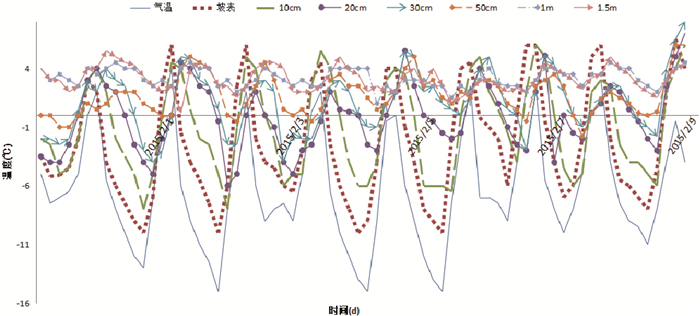

2.2 地温场规律分析由于斜坡浅表层岩体温度变化与大气温度变化相关,对于两者之间的变化,张明礼[4]、孙志忠等[15]指出年平均温度越低,融化深度越小;温度年均差越小,融化深度越小,说明斜坡浅表层地温场与大气温度相关。结合前文所述两个监测点,选取2015年2月1日至9日的温度监测数据。特大桥处监测点埋深分别为5,30,80 cm(图 5);隧道处监测点埋深分别为10,50 cm,1 m(图 6)。通过1周时间的温度监测数据,分别对两个监测点的钻孔内温度随深度变化规律进行分析。

|

| 图 5 某特大桥处2015年2月1-9日地温场曲线 Fig. 5 Geothermal field curves of a grand bridge on February 1-9, 2015 |

| |

|

| 图 6 某隧道处2015年2月1-9日地温场曲线 Fig. 6 Geothermal field curves of a tunnel on February 1-9, 2015 |

| |

可以看出,特大桥处在0~5 cm范围内岩体温度规律性较好;5~30 cm范围内规律性差,波动较大;30~80 cm范围内规律性较好。隧道出口处在0~10 cm范围内岩体温度规律性较好;10~50 cm范围内波动性较大,50 cm~1 m范围内规律性较好。同时监测数据表明,浅表层岩体受外界传递热量影响较大,钻孔内各深度温度仍然呈现周期性变化,温度变化的周期为24 h。在1个周期内,特大桥段最大温差可达19.5 ℃,隧道段为21.5 ℃。同时特大桥处岩体表面与5 cm处在该监测期间3次处于0 ℃以下,说明0~5 cm处范围内岩体会遭受冻融循环作用;而所监测隧道附近山体处岩石表面、10 cm处岩体在监测期内经历9次冻融循环,50 cm处岩体经历6次冻融循环,说明该隧道斜坡岩体遭受到强烈的冻融作用影响。

以前文所述两监测点的地温场研究为基础,可知在川西高原地区的斜坡浅表层在一定深度范围内,岩体由于受到大气温度的影响,处于变化剧烈的温差环境中,说明斜坡浅表层岩体受到冻结与融化作用明显。在高寒地区大温差、强冻融作用影响下,岩体的损伤变形加剧,在多因素耦合作用下会使高寒低温地区的斜坡变形失稳,从而诱发滑坡、崩塌等地质灾害。

3 典型工点热、力耦合作用研究针对四川藏区川西高原区域高寒、强冻融、大温差的环境,以拟建的川藏高速公路某服务区斜坡为典型工点,研究斜坡在低温冻融环境下浅表层岩体温度场-应力场的损伤耦合研究。该斜坡距离所监测桥址直线距离约25 km,因此均处于相同的温度场影响范围内。且该斜坡地形地貌、地层岩性与所监测隧道所在山体相似,因此两者岩体受温度影响的差异性不大。选取康定服务区斜坡,以实际气温变化为依据,结合FLAC3D有限元分析软件模拟分析斜坡不同的温度场作用下,斜坡内部温度场、应力应变场以及冻胀变形等特征,研究斜坡在热、力耦合作用下的损伤破坏机制。

3.1 工程概况某服务区斜坡紧靠该服务区匝道路基。研究区域具高原气候特征,气候干燥,日照充分,昼夜温差大,年平均气温7.1 ℃。对该斜坡的现场调查表明,斜坡为岩质陡坡,高约200 m,宽约180 m,平均坡度在50°以上,局部地段近乎直立。岩性以花岗岩为主,夹少量石英岩。岩体受地质构造作用、冻融作用的影响严重,坡表位置的岩体较为破碎,由于降雨以及冻融剥蚀的影响,易使斜坡变形失稳,威胁拟建服务区路基的安全。

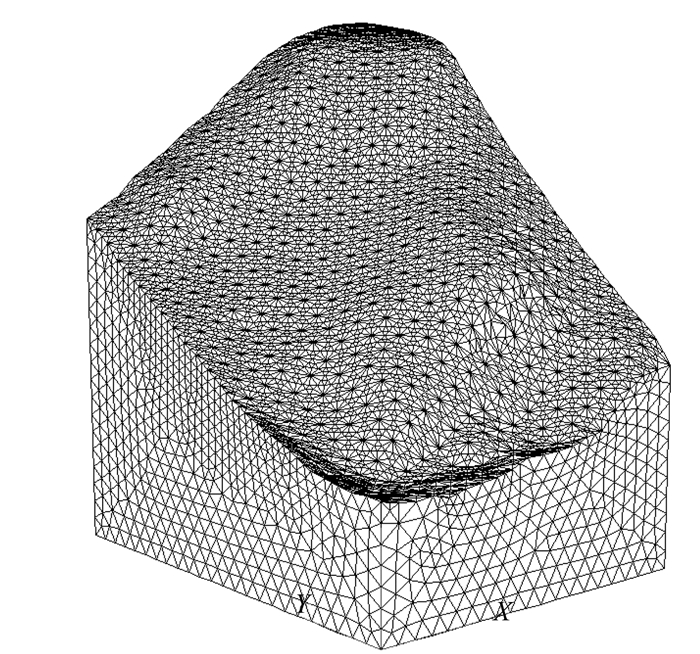

3.2 有限元计算模型根据现场调查及室内分析,建立斜坡的三维有限元计算模型(图 7)。FLAC3D中的网格共划分为167 726个单元、31 285个节点。考虑到模型尺寸对结果有一定的影响,对坡角到左侧边界距离、坡顶到右侧边界距离、底部计算边界长度都作了相应延伸,建立的斜坡模型长357 m,宽280 m,高300 m。斜坡地层岩性主要由花岗岩组成,岩性单元,岩石较为破碎。斜坡岩层片理倾角较缓,地形坡度大,大部分地下水沿节理裂隙顺层向深部径流排泄,斜坡地下水的动储量有限,静储量不大,富水性较弱。

|

| 图 7 有限元计算模型 Fig. 7 Finite element calculation model |

| |

3.3 计算参数

模型力学边界条件为下部固定边界,左右两侧水平固定边界,上部自由边界。采用摩尔-库伦准则,初始应力场按自重应力场考虑。4个面均绝热,即不会与外界发生热交换。该斜坡地层岩性主要为花岗岩,花岗岩的基本力学参数随温度的变化主要受水的作用影响,并且冻胀率也和水的作用相关,干燥岩石的抗剪强度及冻胀率随温度变化小[16]。岩体的热传导系数及比热容在高温时发生变化,而在25 ℃及以下的低温状态时参数的差异性很小[17-18]。该斜坡的富水性较弱,因此受到水的作用影响小。基于以上情况,确定两种工况下都采用相同的岩体热力学参数,见表 2。

| 岩石名称 | 变形模量/ GPa |

内摩擦角/ (°) |

黏聚力/ MPa |

重度/ (×103 kg·m-3) |

导热系数/ [W·(m·℃)-1] |

冻胀率/ (℃-1) |

比热容/ [J·(kg·℃)-1] |

| 花岗岩 | 6 | 50 | 5 | 2 750 | 1.8 | 3e-5 | 1 200 |

3.4 计算过程

某服务区斜坡所处区域属于高原气候,具有季节性冻融特征,全年冬春季节基本位于0 ℃以下,月平均最低温度达-18.7 ℃,处于冻结状态。夏秋季节温度较高,月平均最高气温达16.3 ℃,处于融化状态。因此根据季节性温度变化,冻结与融化的模拟计算时间分别为30,90,180 d,表示冻结或融化发生180 d后,即经历了一个完整的冻结或融化过程。根据月平均最低和最高温度,近似取-20 ℃和20 ℃作为冻结和融化的模拟计算温度。对于冻胀过程的模拟,首先应该选定合理的计算范围,建立岩质斜坡模型,采用摩尔-库伦准则进行重力场分析,施加初始地应力和边界约束。在FLAC3D软件中编制Fish程序,计算得到斜坡的初始温度场,计算经过一定时间(如1个月后)斜坡的后期温度场,并与初始温度场比较。数值模拟计算取值时长为两种不同工况持续的实际时长。

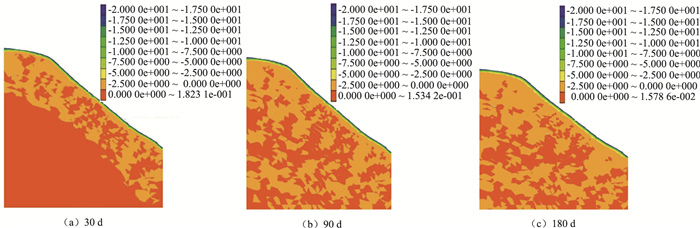

3.5 计算结果分析 3.5.1 -20 ℃温度环境(1) 温度场特征

图 8为-20 ℃内斜坡冻结30,90,180 d后内部温度场的分布情况,斜坡浅表层温度场随着外界气温的降低而变化。由于斜坡属于高陡岩质斜坡,外界温度影响斜坡的范围有限,冻结仅发生在坡表较浅的范围内,深部岩层受外界气温的变化影响很小,温度场几乎不会发生较大改变。从图 8可以看出,在-20 ℃温度下冻结30 d后,斜坡的-20~0 ℃温度场分布范围约1.4 m,即在-20 ℃低温下的冻结深度为1.4 m,而在1.4 m以下的范围内受到的影响很小。在冻结90 d后,斜坡的-20~0 ℃温度场分布范围约2.2 m,即90 d后的冻结深度为2.2 m。在冻结90 d后的冻结速率明显加快,冻结时间达到180 d时,-20 ℃低温下斜坡的冻结深度约3.0 m,在冻结速率明显加快的同时冻结深度也在加深。对于高寒地区的岩质斜坡,低温对斜坡的影响范围有限,冻结仅发生在坡表浅表层范围内,深部岩层受低温的影响很小。

|

| 图 8 不同时间温度场分布(单位:℃) Fig. 8 Distribution of temperature field at different time (unit:℃) |

| |

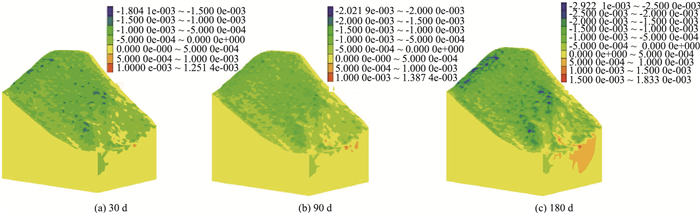

(2) 位移场特征

不同时步下,计算所得斜坡位移情况如图 9所示。可以看出,不同冻结时间内的斜坡水平和垂直位移最大值均位于斜坡浅表层陡坡段部位,而斜坡浅表层以下的位移场并没有明显变化。冻结30 d时斜坡水平位移最大值约1.133 mm,表现为向斜坡内侧位移。垂直位移最大值约1.419 mm,表现为向下位移;而在冻结90 d后水平位移值达到1.888 mm,垂直位移也达到2.649 mm;在冻结达到180 d后水平位移值达到2.867 mm,垂直位移达到4.945 mm,相对冻结30 d斜坡水平位移增大1倍,垂直位移增大3倍。从斜坡的位移场分布看出,斜坡的位移场最大值分布在浅表层陡坡段部位及陡崖部位,这些部位也是斜坡危岩体的发育区域,而对于不同冻结时间下斜坡深部位移场的分布并没有太大变化,位移值基本在1 mm以下,说明斜坡浅表层陡坡段部位是容易变形破坏的区域。

|

| 图 9 不同时间位移场分布(单位: m) Fig. 9 Distribution of displacement field at different time (unit: m) |

| |

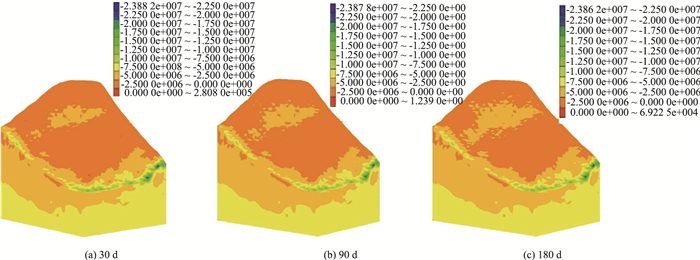

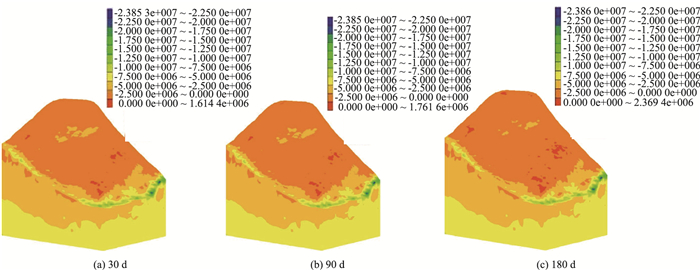

(3) 应力场特征

不同时步下,计算所得斜坡应力场情况如图 10所示。不同冻结时间下斜坡的最大主应力均表现为压应力,应力值基本在2.5 MPa左右,在坡脚部位出现应力集中,应力值约23 MPa。说明浅表层陡坡段部位的岩体在冻结90 d后开始发生变形,变形量逐渐增大,而深部则没有发生变化。

|

| 图 10 不同时间应力场分布(单位: Pa) Fig. 10 Distribution of stress field and strain rates at different time(unit: Pa) |

| |

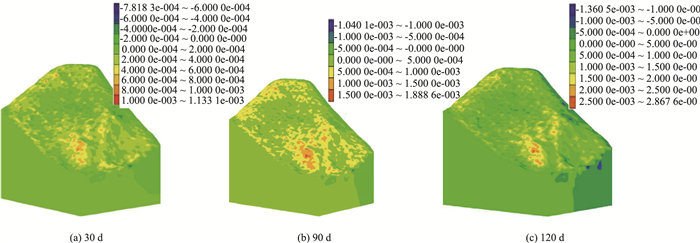

3.5.2 20 ℃温度环境

(1) 温度场变化

从图 11看出,在20 ℃时,外界温度对斜坡岩体的影响范围跟-20 ℃时类似,影响范围在坡表的1~3 m范围内,并且随着计算时间的增加,斜坡的温度场分布特征并无太大变化,影响范围为坡表较浅的范围,在3 m范围内随着深度的增加,温度逐渐降低,而斜坡深度的温度以0 ℃为主。

|

| 图 11 不同时间温度场分布(单位:℃) Fig. 11 Distribution of temperature field at different time (unit:℃) |

| |

(2) 位移场变化

斜坡位移情况如图 12所示。随着计算时间的增加,斜坡的水平位移和垂直位移均逐渐增大,并且最大值主要集中在斜坡浅表层陡坡段部位。在30 d时斜坡的水平位移最大值为1.804 mm,在180 d时达到2.922 mm,表现为向坡体外侧的位移。同时斜坡的垂直位移最大值在180 d时达到1.0 mm,表现为向下位移。从斜坡的位移场分布看出,在20 ℃条件下,斜坡的位移场最大值也分布在浅表层陡坡段部位。

|

| 图 12 不同时间位移场分布(单位: m) Fig. 12 Distribution of displacement field at different time(unit: m) |

| |

(3) 应力场变化

不同时步下,计算所得斜坡应力场情况如图 13所示。在20 ℃时斜坡的最大主应力主要表现为压应力,应力值基本在2.5 MPa左右。但在斜坡浅表层陡坡段部位产生了拉应力,在30 d时的拉应力值为1.6 MPa,在180 d时达到2.3 MPa。经过分析说明,斜坡浅表层陡坡段部位的岩体在20 ℃条件下存在拉应力集中现象,在拉剪应力作用下易变形破坏。

|

| 图 13 不同时间应力场分布(单位: Pa) Fig. 13 Distribution of stress field at different time (unit: Pa) |

| |

3.6 分析

通过在-20 ℃和20 ℃下的温度场模拟研究得出,外界温度对斜坡岩体的影响范围主要分布在斜坡浅表层部位,且发生在浅表层3 m深度的范围内,深部岩层受低温的影响很小。从位移场特征分析得出,在-20 ℃下时的水平位移主要表现为向斜坡内侧位移,而在20 ℃下时表现为斜坡外侧位移,位移场的方向不同主要由岩体的热胀冷缩效应引起。而在-20 ℃时的位移值较大,说明斜坡岩体在冻结时的变形损伤严重。从应力场分析得出,在-20 ℃时应力表现为压应力,而在20 ℃时斜坡局部位置产生了拉应力,且随着计算时间增加其应力值逐渐增大。通过热、力耦合效应的模拟分析得出,所研究的服务区路基斜坡在冻融作用下的变形失稳区域分布在浅表层陡坡段部位及陡崖部位,这些部位也是斜坡危岩体发育区域。随着季节性冻融循环的不断进行,这种影响将会持续作用在斜坡浅表层区域,最终在长期冻融循环的作用下,斜坡将会发生失稳破坏。

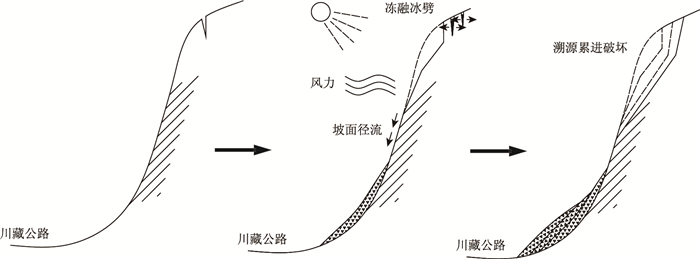

4 高寒地区斜坡变形破坏失稳机理川藏公路大量斜坡地处高寒山区,受冻融风化影响严重,经历一定时间后岩体质量逐渐降低,最后失稳,宏观表现为斜坡的剥皮式破坏失稳。灾害的发生是其所处环境内部和外部因素综合作用的结果,不同环境及其相互作用的形式和程度差异,致使灾害具有不同的规律和发生机制。山地灾害一经发生,极易借助自然生态系统之间相互依存、相互制约的关系,产生连锁效应,由一种山地灾害引发出一系列山地灾害,从一个地域空间扩散到另一个更广阔的地域空间,这种呈链式有序结构的大灾传承效应称为山地灾害链效应[19]。

根据对川藏公路高寒高海拔高陡斜坡地质灾害的调查,通过研究分析,可以把地质灾害的形成演化过程划分为以下几个阶段(图 14)。

|

| 图 14 斜坡渐进破坏形成演化 Fig. 14 Evolutionary of slope progressive failure |

| |

(1) 地质建造阶段

研究区位于喜马拉雅地震带上,新构造运动强烈,地震活动频繁。受青藏高原在新构造运动中的强烈抬升影响,河流快速下切,形成了原始的高山深切割河谷地貌。在河谷形成演化过程中,伴随河流下蚀作用和侧蚀作用,河谷加深加宽。随着长期的强卸荷作用和外应力作用,谷坡浅表层岩体蠕变、松弛、承载能力降低,地震的频繁活动导致深切河谷两岸高陡斜坡岩体结构面发育、岩体破碎,在斜坡浅表层形成了局部变形带。在强卸荷和风化作用影响下,坡表浅表层变形体沿不利结构面扩展、变形引起岩体继续松弛,形成复杂斜坡体。

(2) 后期改造阶段

首先,川西高原地区斜坡地处高海拔高寒地区,受到强烈的变温作用影响,且岩体地下水发育、节理裂隙发育,裂隙中的水经历了多年季节反复的水-冰相变过程,导致受到冻融作用的岩体极易发生破坏。在冻融循环过程中,岩体中的孔隙水随着温度降低而冻结发生水-冰相变,产生9%的体积膨胀,产生冻胀力,造成岩体内部微裂隙扩展而导致岩体劣化[20]。其次,地质建造阶段强烈地改变了地球表面的形状,形成了大面积的山地,加强了河流冲刷作用和效率,有效地增加了各种风化。岩体在自重作用、风化作用、坡表水流改造作用下,加剧了坡表岩体的变形。

(3) 灾变循环阶段

高寒高海拔区域的高陡斜坡稳定性受内因及外因的影响。内因是变形体在长期累积过程中会发生累进性破坏,外因是水动力、风载、冻胀效应、地震等作用,不同外动力因素对高陡斜坡启动物质粒径及规模均有所不同,进入沟道垮塌的松散物质的粒径和规模也不一样。在后期改造作用影响过程中斜坡坡面冲沟溯源侵蚀及下切作用,导致溯源区及两侧岩土体失稳,引起坡面流、滑塌等山地灾害。这种地质灾害发生、发展过程缓慢,持续累进逐步形成。当坡表的变形体经过一段时间的剥落、垮塌后,在水流、重力作用下沿坡面带走,新暴露的坡表岩体在新的改造作用下重复经历变形失稳过程,山地地质灾害就会有规律地发生,最终坡面流、滑塌等山地灾害的发生进入循环阶段。

5 结论通过对川西高原地区的17个气象台站温度数据的收集与分析,和对温度与海拔、经度、纬度等因素进行回归分析表明,影响温度的最显著因素是海拔高度。在纬度与经度相同的情况下,年平均气温随海拔高度的增加而降低,海拔每上升100 m,年平均气温约下降0.579~0.613 ℃。而年最低温度也同样受到海拔的影响最显著。

通过对川西高原地区某特大桥和某隧道处的斜坡浅表层温度进行实时动态监测表明,大气温度和岩体表面温度动态过程基本趋于一致,均出现周期性变化,温度变化周期为24 h,说明大温差效应使得边坡表层岩体也处于变化剧烈的温差环境中。川西高原地区的斜坡浅表层岩体受到冻结与融化作用明显,所监测特大桥处岩体浅表层5 cm处范围内岩体遭受冻融循环作用,而所监测隧道处50 cm处岩体受到明显的冻融作用。

通过对典型工点的热、力耦合作用研究表明,外界温度对斜坡岩体的影响范围主要分布在斜坡浅表层部位,深部岩层受低温的影响很小。而在低温时斜坡的变形位移值较大,并且产生压应力,说明斜坡岩体在冻结时的变形损伤严重。随着季节性冻融循环的不断进行,这种影响将会持续作用在斜坡浅表层区域,最终在长期冻融循环的作用下,斜坡将会发生失稳破坏。

| [1] |

姚令侃, 邱燕玲, 魏永幸. 青藏高原东缘进藏高等级道路面临的挑战[J]. 西南交通大学学报, 2012, 47(5): 719-734. YAO Ling-kan, QIU Yan-ling, WEI Yong-xing. Challenges in Construction of Railway and Highway from Sichuan to Tibet through Eastern Margin of Tibetan Plateau[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2012, 47(5): 719-734. |

| [2] |

杜军, 路红亚, 建军. 1961-2010年西藏极端气温事件的时空变化[J]. 地理学报, 2013, 68(9): 1269-1280. DU Jun, LU Hong-ya, JIAN Jun. Variations of Extreme Air Temperature Events over Tibet from 1961 to 2010[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(9): 1269-128. |

| [3] |

朱林楠, 吴紫汪, 刘永智, 等. 多年冻土退化对214国道路基稳定性的影响[J]. 公路, 1995(4): 4-7. ZHU Lin-nan, WU Zi-wang, LIU Yong-zhi, et al. Effect of Permafrost Degradation on Roadbed along 214th National Highway[J]. Highway, 1995(4): 4-7. |

| [4] |

汪水银. 多年冻土地区填方路基温度场分布特征[J]. 公路交通科技, 2018, 35(3): 28-35. WANG Shui-yin. Temperature Field Distribution Characteristics of Filled Roadbed in Permafrost Region[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2018, 35(3): 28-35. |

| [5] |

马巍, 程国栋, 吴青柏. 解决青藏铁路建设中冻土工程问题的思路与思考[J]. 科技导报, 2005, 23(1): 23-28. MA Wei, CHENG Guo-dong, WU Qing-bai. Thoughts on Solving Frozen Soil Engineering Problems in the Construction of Qinghai-Tibet Railroad[J]. Science and Review Technology, 2005, 23(1): 23-28. |

| [6] |

喻文兵, 赖远明, 牛富俊, 等. 多年冻土区铁路通风路基室内模型试验的温度场特征[J]. 冰川冻土, 2002, 24(5): 601-607. YU Wen-bing, LAI Yuan-ming, NIU Fu-jun, et al. Temperature Field Features in the Laboratory Experiment of the Ventilated Railway Embankment in Permafrost Regions[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2002, 24(5): 601-607. |

| [7] |

樊凯, 俞祁浩, 李金平, 等. 典型冻土路基变形调控措施应用效能分析[J]. 公路交通科技, 2017, 34(10): 34-41. FAN Kai, YU Qi-hao, LI Jin-ping, et al. Analysis on Applied Efficiency of Deformation Control Measures for Typical Permafrost Subgrade[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(10): 34-41. |

| [8] |

强晟, 赵燕, 张杨. 不连续岩体温度场的复合单元模型初步研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(10): 2094-2100. QIANG Cheng, ZHAO Yan, ZHANG Yang. Preliminary Research on Composite Element Model of Temperature Field for Discontinuous Rock Masses[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27(10): 2094-2100. |

| [9] |

HALL K. Evidence for Freeze-thaw Events and Their Implications for Rock Weathering in Northern Canada[J]. Earth Surface Processes and Landforms, 2004, 29(1): 43-57. |

| [10] |

HALL K. Evidence for Freeze-thaw Events and Their Implications for Rock Weathering in Northern Canada:Ⅱ. The Temperature at Which Water Freezes in Rock[J]. Earth Surface Processes and Landforms, 2007, 32(2): 242-259. |

| [11] |

NEAUPANE K M, YAMABE T, YOSHINAKA R. Simulation of a Fully Coupled Thermo-hydro-mechanical System in Freezing and Thawing Rock[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1999, 36(5): 563-580. |

| [12] |

NEAUPANE K M, YAMABE T. A Fully Coupled Thermo-hydro-mechanical Nonlinear Model for a Frozen Medium[J]. Computers and Geotechnics, 2001, 28(8): 613-637. |

| [13] |

刘泉声, 黄诗冰, 康永水, 等. 低温冻结岩体单裂隙冻胀力与数值计算研究[J]. 岩土工程学报, 2015, 37(9): 1572-1580. LIU Quan-sheng, HUANG Shi-bing, KANG Yong-shui, et al. Numerical and Theoretical Studies on Frost Heaving Pressure in a Single Fracture of Frozen Rock Mass under Low Temperature[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2015, 37(9): 1572-1580. |

| [14] |

谭贤君, 陈卫忠, 伍国军, 等. 低温冻融条件下岩体温度-渗流-应力-损伤(THMD)耦合模型研究及其在寒区隧道中的应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(2): 239-250. TAN Xian-jun, CHEN Wei-zhong, WU Guo-jun, et al. Study of thermo-hydro-mechanical-damage (THMD) Coupled Model in the Condition of Freeze-thaw Cycles and its Application to Cold Region Tunnels[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(2): 239-250. |

| [15] |

孙志忠, 马巍, 温智, 等. 青藏铁路多年冻土区普通路基地温监测及其预测分析[J]. 铁道学报, 2010, 32(3): 71-76. SUN Zhi-zhong, MA Wei, WEN Zhi, et al. Experimental and Numerical Analyses on Traditional Embankment of Qinghai-Tibet Railway[J]. Journal of the China Railway Society, 2010, 32(3): 71-76. |

| [16] |

裴向军, 蒙明辉, 袁进科, 等. 干燥及饱水状态下裂隙岩石冻融特征研究[J]. 岩土力学, 2017, 38(7): 1999-2006. PEI Xiang-jun, MENG Ming-hui, YUAN Jin-ke, et al. Freezing-thawing Characteristics of Fractured Rockmass under Dry and Saturated Conditions[J]. Rock and Soil Mechanics, 2017, 38(7): 1999-2006. |

| [17] |

陈振鸣, 武旭, 王宏伟, 等. 高温条件下花岗岩导热特性研究[J]. 科学技术与工程, 2016, 16(24): 193-197. CHEN Zhen-ming, WU Xu, WANG Hong-wei, et al. Research of Thermal Conductive Characters of Granite under High Temperature[J]. Science Technology and Engineering, 2016, 16(24): 193-197. |

| [18] |

唐明明, 王芝银, 孙毅力, 等. 低温条件下花岗岩力学特性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(4): 787-794. TANG Ming-ming, WANG Zhi-yin, SUN Yi-li, et al. Experimental Study of Mechanical Properties of Granite under Low Temperature[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2010, 29(4): 787-794. |

| [19] |

崔云, 孔纪名, 田述军, 等. 强降雨在山地灾害链成灾演化中的关键控制作用[J]. 山地学报, 2011, 29(1): 87-94. CUI Yun, KONG Ji-ming, TIAN Shu-jun, et al. The Critical Role for Heavy Rainfall in the Evolution of the Mountain Hazards Chains[J]. Journal of Mountain Science, 2011, 29(1): 87-94. |

| [20] |

DAVIDSON G P, NYE J F. A Photo Elastic Study of Ice Pressure in Rock Cracks[J]. Cold Regions Science and Technology, 1985, 11(2): 141-153. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36