扩展功能

文章信息

- 陈岳峰, 徐剑, 陈礼彪, 曾俊铖, 肖光书

- CHEN Yue-feng, XU Jian, CHEN Li-biao, ZENG Jun-cheng, XIAO Guang-shu

- 福建高速公路沥青路面排水体系数值分析

- Numerical Analysis of Asphalt Pavement Drainage System in Fujian Expressways

- 公路交通科技, 2019, 36(10): 25-32

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(10): 25-32

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.10.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-07-19

2. 交通运输部公路科学研究院, 北京 100088;

3. 福建路桥建设有限公司, 福建 福州 350002

2. Research Institute of Highway, Ministry of Transport, Beijing 100088, China;

3. Fujian Road and Bridge Construction Co., Ltd., Fuzhou Fujian 350002, China

受季风环流和地形的影响,福建形成暖热湿润的亚热带季风气候,雨量充沛,年平均降雨量1 400~2 600 mm,是中国雨量最丰富的省份之一。充沛的降雨量给沥青路面高速公路带来巨大挑战。

一方面,路表面排水不畅,造成表面积水,构成雨天行车安全隐患,甚至影响路面使用寿命[1-2]。特别是设计纵坡+1%~-1%的超高缓和段,产生较长横向排水不畅路段,容易引起车辆轮胎打滑、失稳,造成交通事故,甚至导致稳定性降低、路面易破坏等一系列问题。这种情况在福建雨季、水系发达、山区的问题尤其突出,不仅一般路基段,一些隧道出口、桥梁桥面铺装上也容易出现这些积水路段[3]。另一方面,雨水进入结构内部,聚集在沥青路面结构层内部,容易导致沥青混凝土和水稳基层的动水冲刷而形成坑槽、唧浆等水损坏[4],这也导致了半刚性沥青路面早期损坏和耐久性问题非常突出[4-5]。

福建省对这些问题非常重视,为了降低高速公路受雨水的影响,在长期实践和研究基础上进行不断的技术创新,形成了较为完善的排水体系,取得非常好的效果。

(1) 采用移动路脊法或多路拱法改善超高缓和段路面排水

福建省自1999年福泉高速公路开始采用移动路脊法设计解决双车道的超高缓和段排水能力不足问题[6-7], 目前在福建省得到全面推广[1, 8]。处理的路段包括纵坡度小等于2%的路基段、纵坡度小于1%的桥梁段, 处理长度为超高缓和段内路拱横坡度-1%~1%长度范围。移动路脊法仅在表面层实施, 按照正常坡度摊铺完成后,采用铣刨措施工使其高程由单向横坡变为中间有路拱的双向横坡,最终实现以移动路脊做为路拱拱顶线,路脊左右两侧横坡为-1%和-1%,以改善路面排水条件。

四车道或以上车道的超高缓和段排水改善主要采取多路拱法,处理长度为超高缓和段内路拱横坡度-2%~2%长度范围。在每条行车道分界线处分别设置路拱线,四机联合摊铺一次碾压成型。设置多路拱,有效减少横坡“0”区的范围,有利于路面排水。该方法可应用于已运营高速易积水段落改造。

(2) 设置15~18 cm级配碎石GRH-25作为透水层,改善沥青路面结构内部的排水

自2006年开始,福建省开始推广组合式基层新型结构的沥青路面,其中在ATB-25和水稳碎石之间设置了15~18 cm级配碎石[5, 9],同时考虑到半刚性材料可能会开裂,因此在半刚性材料顶面设置了一层稀浆封层。级配碎石无结合料,有效空隙率可达15%[10],因此具有很好的透水性能;当路表水进入路表后会聚集在级配碎石中,聚集的水会沿着级配碎石底部排出路面结构,从而保持沥青路面结构内部的干燥环境。

(3) 采用硬路肩散排方式加强路表排水;同时设置横向排水管,加强级配碎石横向排水

为了加快路表排水,减少路面积水,采用硬路肩散排水方式;同时在级配碎石底部和水稳底部设置横向排水管或横向排水通道,将汇集在路侧的自由水横向排出结构内部。

(4) 加强中央分隔带排水

中央分隔带排水采用缝隙式纵向排水沟,加集水井、集水坑。

(5) 采用4.5 cmAC-16C沥青混凝土代替4 cmAC-13,降低路表面水膜

为了减少雨天沥青路面水膜,2010年之后高速公路沥青路面、桥面铺装以及隧道进出口均采用4.5 cmAC-16C沥青混凝土代替4 cmAC-13,此措施极大降低雨天路表面水膜,雨天行车安全有所提高。

福建省自采用综合排水体系以来,沥青路面雨天行车安全极大提高,同时沥青路面水损坏也明显下降,但是这些都是基于现场实践,没有一个理论支撑,为了全面评价福建省综合排水体系,采用数值建模方法对排水体系排水性能进行模拟分析。

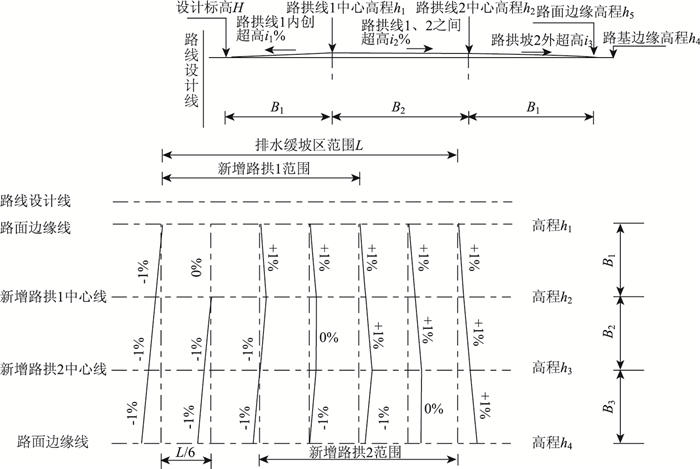

1 模拟用排水体系及基本参数选择某一高速公路移动路脊法设计的超高缓和坡段,路段示意图如图 1,其中L=69.334 m,B1=4.5 m, B2=3.75 m, B3=6.75 m。同时选择一段长度L=69.334 m, 未采取移动路脊法的超高缓和坡段,作为路表排水能力的对比路段。为了评价排水设施的排水能力和沥青路面结构内部的排水情况,按照超高段单一2%横坡进行考虑,同时向中央分隔带排水。

|

| 图 1 移动路脊法超高缓和段排水设计示意图 Fig. 1 Schematic diagram of drainage design of ultra-high alleviation section by movable road ridge method (B1:路拱线1与路面边缘的距离;B2:路拱线1与路拱线2的间距;B3:路拱线2与路面外侧边缘的间距;L:超高缓和段的长度) |

| |

福建典型沥青路面结构和路面边部排水典型参数见图 2,横向排水管每10 m设一处。为了评价不同结构排水性能差异,选择4.5 cmAC-16+5.5 cmAC-20C+8 cmATB-25+48 cm水稳碎石的半刚性沥青路面作为对比沥青路面结构,此时路面边部不设置碎石透水层和横向排水通道。

|

| 图 2 典型路面结构及路堤段路面边部排水(单位:cm) Fig. 2 Drainage of typical pavement structure and pavement edge of road embankment section(unit:cm) |

| |

超高段及超高缓和段的中央分隔带相关参数见图 3。

|

| 图 3 超高路段及缓和段中央分隔带典型剖面图(单位:cm) Fig. 3 Typical profile of medial strip of super-elevation section and mitigation section(unit:cm) |

| |

沥青路面各材料参数见表 1和表 2,计算时将沥青混凝土3层假定为1层,水稳碎石材料假定为一层。

| 层位 | 混合料类型 | 厚度/cm | 相对密度 | 动态模量/MPa | 泊松比 | |

| 组合式基层结构 | 传统半刚性基层结构 | |||||

| 1 | AC-16C | 4 | 4 | 2.63 | 4 000 | 0.35 |

| 2 | AC-20C | 6 | 6 | 2.50 | 4 000 | 0.35 |

| 3 | ATB-25 | 10 | 8 | 2.43 | 4 000 | 0.35 |

| 4 | 级配碎石基层 | 16 | 0 | 2.10 | 300 | 0.25 |

| 5 | 水稳碎石材料 | 30 | 48 | 2.00 | 6 000 | 0.25 |

| 5 | 路基土(黏性土) | 150 | 150 | 1.68 | 40 | 0.4 |

2 荷载、降雨和地下水位条件

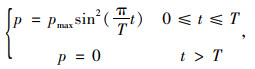

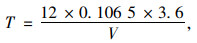

荷载采用半正弦的矩形移动荷载,仅考虑垂直方向荷载。矩形尺寸为16 cm×24 cm,荷载作用面积为384 cm2,两矩形荷载中心距离为24 cm,接地压强p随时间变化:

|

(1) |

式中,pmax为轮载峰值,取0.7 MPa;T为动态荷载的有效作用时间,与车速成反比,可以按式(2)计算:

|

(2) |

式中,V为动态车辆的行驶速度,80 km/h。

|

| 图 4 动荷载时程变化曲线 Fig. 4 Dynamic load time history curve |

| |

模拟的周期为一年,为减少计算量,假定荷载每天仅作用一次。

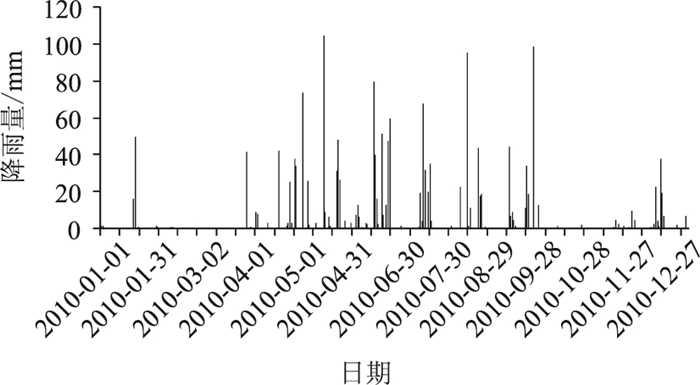

选择福建某一地区2017年实际降雨量数据,仅考虑降雨量不小于0.4 mm的降雨条件。模拟的周期为一年,即按图 5强度降雨作用365 d。

|

| 图 5 计算用365 d的降雨强度 Fig. 5 Rainfall intensities over 365 d for calculation |

| |

分析时以地下水位距路基土顶面75 cm作为起始点。

3 计算软件和基本模型基本假定和模型参考了文献[12-19]。假定路面结构层材料为多孔介质材料,渗流状态符合达西渗流定律;利用MODFLOW-SURFACT软件的三维有限差分方法模拟降雨入渗的渗流场,同时进行地下水径流模型进行数值模拟,可以模拟路面结构材料饱和,去饱和以及再饱和过程。使用MODFLOW软件包进行三维地下水流动建模,并用作边界条件。同时采用基于Biot动态固结理论的Lagrange有限差分法对动态移动荷载、动水场作用下的多孔路面结构的动态流固耦合分析。模拟周期为1 a,以观察不同时刻的路面结构内部和表面的水状态。计算时不考虑蒸发作用。

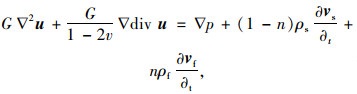

三维饱和弹性多孔介质的动力平衡方程:

|

(3) |

式中,u为介质的位移向量;vs为介质的速度向量;vf为流体的速度向量;G为介质的剪切模量;v为泊松比;p为孔压;n为多孔介质的孔隙率;ρs为介质密度;ρf为流体密度。

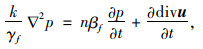

渗流连续微分方程:

|

(4) |

式中,K为渗透系数;βf为流体压缩系数;γf为流体的容重。

水在多孔介质中流动会对固体骨架产生冲刷力,在多孔介质力学中用渗透力表示,它是一种体力。流线上某点的渗透力为:

|

(5) |

式中,i为该点处的水力梯度, 即单位渗流长度上的水头损失;j为流线上某点的渗透力。

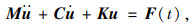

动力控制方程:

|

(6) |

式中,u为节点位移;

阻尼矩阵按Rayleigh线性组合模型:

|

(7) |

式中,α、β为与结构固有频率和阻尼比有关的常数, 目前较常见的取值形式:

|

(8) |

|

(9) |

式中,ω、ξ为结构基本圆频率和相应的阻尼比。

路面结构的本构模型:沥青路面结构的本构模型采用线弹性层状轴对称体系。层间接触为完全连续。

人工边界:通过设置人工边界消除这种误差,计算中使用了Lysmer和Kuhlemeyer提出的黏性边界处理方法,边界处法向和切向的应力表达式分别为

|

(10) |

|

(11) |

式中,ρ为材料密度;Cp,Cs分别为p波和s波速度;νn,νs分别为边界节点的法向和切向速度。

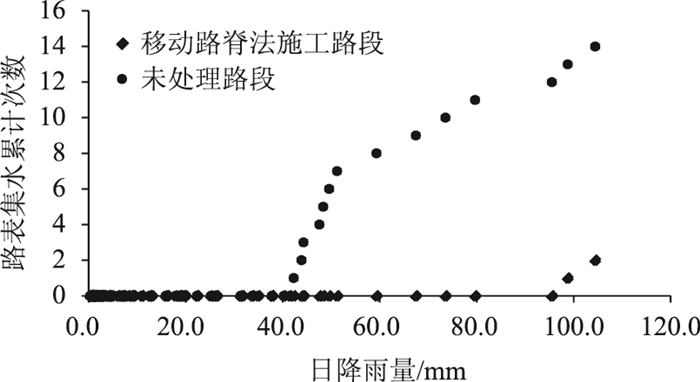

4 模拟分析结果 4.1 超高缓和段路表集水状况模拟分析结果计算时按路面水深达到1 mm以上,且面积覆盖一个车道的一个或以上轮迹带,则记为路表集水一次;非以上情况时记为无集水。图 6为不同路段的路表面集水次数模拟结果,可见当降雨量达到42 mm以上时,未做处理的超高缓和段就会存在路表集水的情况,该地区每年降雨量达到42 mm以上天数为14 d,因此每年路表集水可达14 d。当采取移动路脊法之后,只有降雨量达到98 mm以上时才会出现路表集水的情况;该地区每年降雨量达到98 mm以上天数为2 d,因此每年路表集水可达2 d。可见,采用移动路脊法设计后,超高缓和段的路表集水次数显著降低,可减少85.7%。

|

| 图 6 路表面集水状况模拟结果 Fig. 6 Simulation result of road surface catchment |

| |

4.2 路面结构内部层底集水深度和孔隙动水压力模拟分析结果

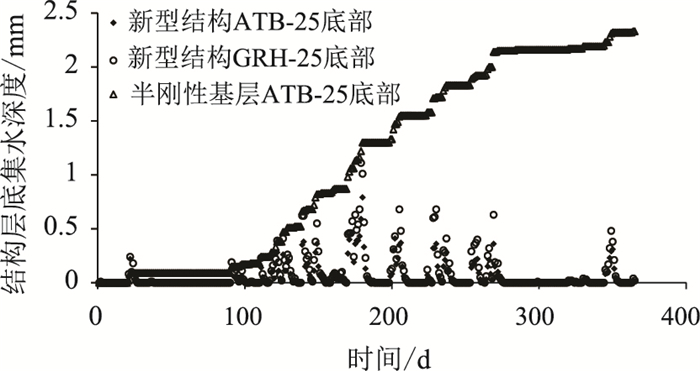

假定层底集水深度不大于0.5 mm时为无自由水,达到2 mm以上为中度集水。图 7为不同结构的结构层底路表集水状况计算结果。对于组合式基层结构,由于级配碎石具有一定的排水性能,能够实现路面结构层底部动态水平衡,365 d中ATB-25层底无自由水天数可达359 d,且无中度集水情况;而半刚性结构由于半刚性不透水,ATB-25层底无自由水天数为128 d,中度集水天数为100 d,而且随着时间延长集水深度变深。可见设置级配碎石层后,沥青层底无自由水天数可增加180%,避免了沥青层底出现中度集水。

|

| 图 7 结构层底集水状况模拟结果 Fig. 7 Simulation result of catchment at bottom of structure layer |

| |

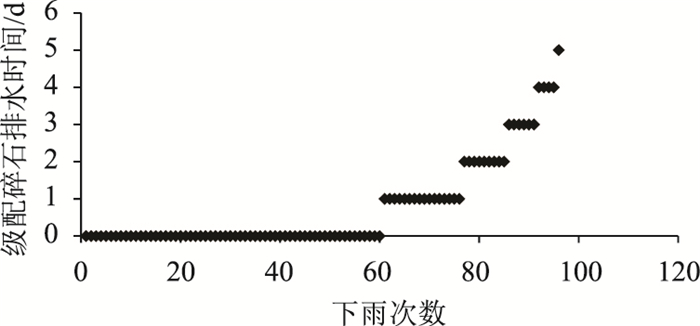

图 8为级配碎石完全排出自由水的时间,可见其排水时间为0~5 d,排水时间取决于降雨的大小和持续的时间,当降雨量较大、持续时间长时,级配碎石排水时间会延长,平均为0.8 d。

|

| 图 8 GRH-25自由水排出时间模拟结果 Fig. 8 Simulation result of free water drainage time from GRH-25 |

| |

根据1993年版AASHO设计指南,结构排水质量分为5个等级。按照以上计算结果,福建省组合式基层典型结构的排水能力属于“好”或“一般”的等级;而半刚性基层结构的排水能力属于“很差”的等级。

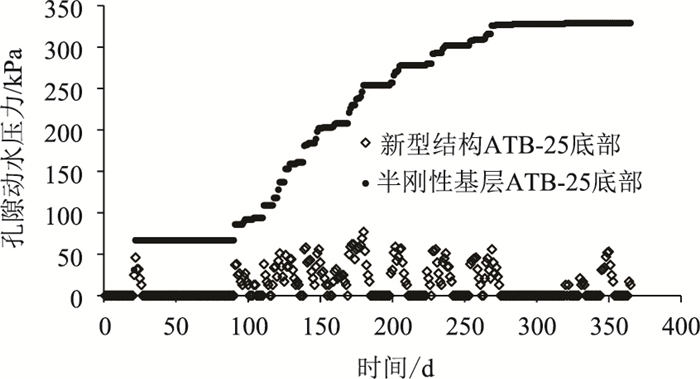

沥青层层底孔隙动水压力计算结果见图 9。可以看出,组合式基层结构沥青层层底孔隙动水压力计算结果普遍低于半刚性基层沥青层层底孔隙动水压力,其中组合式基层结构沥青层层底孔隙动水压力最大值为77 kPa,而半刚性基层沥青层层底孔隙动水压力最大值为329 kPa,组合式基层结构沥青层层底底孔隙动水压力降低了76.6%。这说明设置级配碎石基层大空隙率也有利于消散结构内部的孔隙动水压力。

|

| 图 9 沥青路面层底孔隙动水压力模拟结果 Fig. 9 Simulation result of pore hydrodynamic pressure at bottom of asphalt pavement |

| |

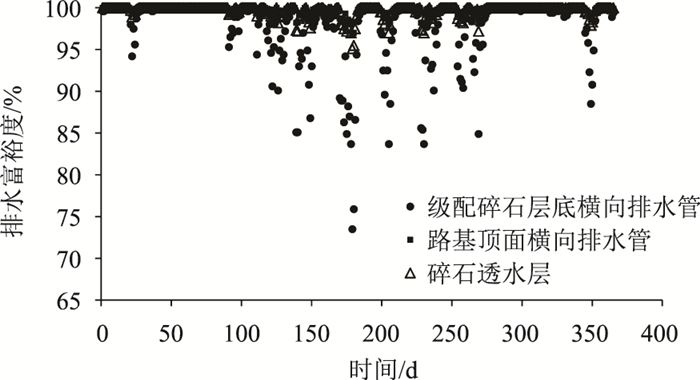

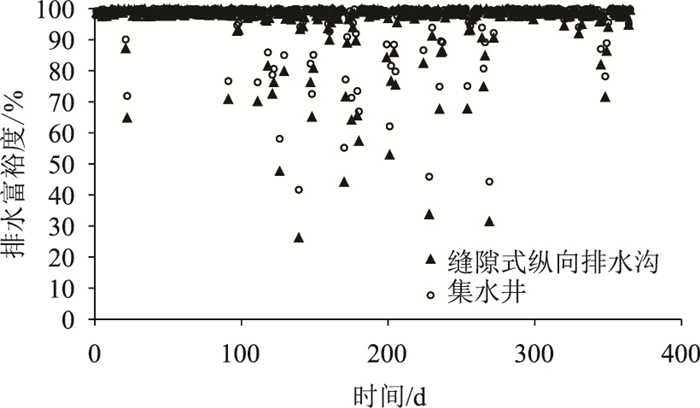

4.3 路面边部排水和中央分隔带排水设施排水能力模拟分析结果

定义1减去自由水流出横截面积与排水设施的截面面积之比为排水设施的排水富裕度,以评价排水设施排水能力。图 10和图 11为不同排水设施的排水富裕度模拟结果。可见排水设施中路基顶面横向排水管排水富裕度最高,最小富裕度达96.7%,这可能是路基顶面排水量非常小。其次是碎石透水层的排水富裕度,最小富裕度为95.1%,这主要是由于碎石透水层的渗透能力是级配碎石的10倍,而且排水截面面积还比级配碎石的相应大一些。级配碎石横向排水管的排水富裕度也比较高,最小富裕度为73.5%,说明其排水能力富裕度较高;根据现场观察,级配碎石层底横向排水管的管径是足够的,关键是保持其长期排水通畅、无阻塞。而集水井排水和缝隙式纵向排水沟的排水富裕度最低分别为26.9%和41.3%,说明这两项排水设施的排水能力也是有一定富裕度的。

|

| 图 10 横向排水管、碎石透水层的排水富裕度模拟结果 Fig. 10 Simulation result of drainage richness of transverse drainage pipe and gravel permeable layer |

| |

|

| 图 11 排水沟和集水井的排水富裕度模拟结果 Fig. 11 Simulation result of drainage richness of drainage ditch and catchment well |

| |

5 结论

福建省高速公路沥青路面排水体系较传统的排水体系,排水能力有了极大的提高。

(1) 采用移动路脊法设计后,超高缓和段的路表雨天集水次数显著降低,可减少85.7%,雨天行车安全性大大提高。

(2) 组合式基层沥青路面结构设置了级配碎石层,具有很好排水能力,自由水完全排出时间为0~5 d,年平均为0.8 d,其排水等级属于“好”或“一般”;而半刚性基层结构的排水等级属于“很差”。

(3) 组合式基层沥青路面结构设置了级配碎石层,具有很好孔隙动水压力消散作用,与半刚性基层沥青路面结构相比较,组合式基层沥青路面结构中沥青层底无自由水天数可增加180%,全年沥青层底无中度集水,同时沥青层层底孔隙动水压力相应降低了73.5%。

(4) 目前排水设施排水能力均有一定富裕,路基顶面横向排水管、碎石透水层、级配碎石层底横向排水管、集水井和纵向排水沟的排水最小富裕度分别为96.7%,95.1%,73.5%,41.3%和26.9%。

| [1] |

黄凯. 浅谈移动路脊法的设计及工程应用[J]. 福建建筑, 2014, 196(10): 51-53. HUANG Kai. Brief Introduction of the Design and Engineering Application of Movable Road Ridge[J]. Fujian Architecture and Construction, 2014, 196(10): 51-53. |

| [2] |

张海忠, 麻辉东. 公路超高设计应用探讨[J]. 公路交通技术, 2011, 6(3): 1-4. ZHANG Hai-zhong, MA Hui-dong. Probe into Ultra-high Design and Application in Highways[J]. Technology of Highway and Transport, 2011, 6(3): 1-4. |

| [3] |

吴堂林. 超高缓和段设计与路面排水[J]. 广东公路交通, 2001, 69(3): 25-26. WU Tang-lin. Design of Ultra-high Detente Section and Pavement Drainage[J]. Guangdong Highway Communications, 2001, 69(3): 25-26. |

| [4] |

沈金安, 李福普, 陈景. 高速公路沥青路面早期损坏分析与防治对策[M]. 北京: 人民交通出版社, 2004. SHEN Jin-an, LI Fu-pu, CHEN Jing. Analysis and Preventive Techniques of Premature Damage of Asphalt Pavement in Expressway[M]. Beijing: China Communications Press, 2004. |

| [5] |

李福普, 严二虎. 沥青稳定碎石与级配碎石结构设计与施工技术应用指南[M]. 北京: 人民交通出版社, 2009. LI Fu-pu, YAN Er-hu. Guidelines for Design and Construction of Asphalt Stabilized Crushed Stone and Graded Crushed Stone Structures[M]. Beijing: China Communications Press, 2009. |

| [6] |

牛立峰. 缓和曲线段超高移动路脊法施工技术研究[J]. 铁道建筑技术, 2012(增1): 155-159, 181. NIU Li-feng. Research on Construction Technology of Super-high Movable Road Ridge Method in Detente Curve Section[J]. Railway Construction Technology, 2012(S1): 155-159, 181. |

| [7] |

林国霖. 斜脊式路拱在超高渐变段路面排水中的应用[J]. 华东公路, 2000(1): 44-45. LIN Guo-lin. Application of Inclined Ridge Road Arch in Drainage of Ultra-high Gradient Section[J]. East China Highway, 2000(1): 44-45. |

| [8] |

周万虎, 李大维. 基于路面排水的高速公路超高过渡段设计探讨[J]. 华东公路, 2013(4): 23-25. ZHOU Wan-hu, LI Da-wei. Discussion on Design of Super-high Gradient Section of Expressway Based on Pavement Drainage[J]. East China Highway, 2013(4): 23-25. |

| [9] |

曾俊铖. 高温条件下沥青路面结构剪应变分析[J]. 公路交通科技, 2018, 35(6): 30-36. ZENG Jun-cheng. Analysis on Shear Strain in Asphalt Pavement Structural at High Temperature[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2018, 35(6): 30-36. |

| [10] |

严二虎, 沈金安, 李福普. 沥青路面级配碎石基层的设计与施工工艺[J]. 公路交通科技, 2004, 21(3): 9-13. YAN Er-hu, SHEN Jin-an, LI Fu-pu. Material Composition Design and Construction Process of Unbound Graded Aggregate Base of Asphalt Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2004, 21(3): 9-13. |

| [11] |

JTG/T D33-2012, 公路排水设计规范[S]. JTG/T D33-2012, Specifications for Drainage Design of Highway[S]. |

| [12] |

CARRERA A, DAWSON A Pavement Response to Rainfall Changes[R].Nottingham: University of Slovenia, 2010.

|

| [13] |

廖原.动荷载作用下沥青混凝土路面动水脉冲压力的研究[D].重庆: 重庆交通大学, 2016. LIAO Yuan. Study on Damage of Asphalt Concrete Pavement under Action of Hydrodynamic Water Pressure[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2016. |

| [14] |

周长红, 陈静云, 王哲人, 等. 沥青路面动水压力计算及其影响因素分析[J]. 中南大学学报:自然科学版, 2008, 39(5): 1100-1104. ZHOU Chang-hong, CHEN Jing-yun, WANG Zhe-ren, et al. Dynamic Numerical Method of Pore Water Pressure and Its Influence Parameters for Asphalt Pavement[J]. Journal of Central South University:Science and Technology Edition, 2008, 39(5): 1100-1104. |

| [15] |

陈云鹤, 钱国超, 李志刚. 路表排水泄水口设计合理性的验核方法[J]. 公路交通科技, 2001, 19(5): 28-31. CHEN Yun-he, QIAN Guo-chao, LI Zhi-gang. Method for Verifying the Reasonableness of Pavement Surface Drainage Design[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2001, 19(5): 28-31. |

| [16] |

陈云鹤, 钱国超, 李志刚. 漫流排水时公路路面及边坡的水流速度计算[J]. 公路交通科技, 2003, 20(5): 20-23. CHEN Yun-he, QIAN Guo-chao, LI Zhi-gang. Calculations of Free Water Drainage Current Velocities over Pavement and Slope[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2003, 20(5): 20-23. |

| [17] |

董泽蛟, 曹丽萍, 谭忆秋, 等. 表面排水条件对饱水沥青路面动力响应的影响分析[J]. 公路交通科技, 2008, 25(1): 10-15. DONG Ze-jiao, CAO Li-ping, TAN Yi-qiu, et al. Influence of Surface Drainage Conditions on Dynamic Response of Saturated Asphalt Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2008, 25(1): 10-15. |

| [18] |

DAWSON A, BOOTHROYD P, JIE M, et al. Two-dimensional Numerical Simulation of Groundwater Contamination in the Highway Environment[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2009, 10(4): 265-276. |

| [19] |

DAWSON A. Water in Road Structures:Movement, Drainage & Effects[M]. Heidelberg: Springer, 2008: 438-441.

|

| [20] |

AASHTO. AASHTO Guide for Design of Pavement Structures[M]. Washington, D. C.: American Association of State Highway and Transportation

|

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36