扩展功能

文章信息

- 仰建岗, 姚玉权, 孙晨

- YANG Jian-gang, YAO Yu-quan, SUN Chen

- 不同工况对就地热再生沥青混合料性能的影响

- Influence of Different Working Conditions on Hot In-place Recycled Asphalt Mixture Performance

- 公路交通科技, 2019, 36(10): 14-24

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(10): 14-24

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.10.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-04-29

2. 长安大学 公路学院, 陕西 西安 710064

2. School of Highway, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China

就地热再生技术可以对沥青路面一定深度内的路面病害进行处置,具有施工速度快、交通影响较小、100%利用原路面废旧沥青混合料的优点[1-2]。但是,就地热再生开放性的施工环境,使得再生沥青混合料性能受碾压温度、混合料级配、再生剂用量、沥青含量、施工工艺等工况的影响,而施工过程中,碾压温度、混合料级配、再生剂用量受原路面质量及施工环境影响较大,很容易引起再生沥青混合料施工性能与设计性能的偏差。因此,协调就地热再生施工过程中的各工况条件,控制就地热再生沥青混合料的施工质量较新沥青混合料更难。

目前,针对就地热再生碾压温度、级配设计、再生剂用量方面已经一定的研究成果。武鹤等[3]针对AC-16型沥青混合料的就地热再生配合比进行设计,分析了混合料中再生剂的掺配比例,并采用马歇尔设计方法确定了再生混合料的配合比,同时验证了再生混合料的路用性能。程培峰等[4]针对旧沥青老化程度和再生剂种类,对热再生基质沥青混合料的最佳拌和温度与压实温度进行了研究。寇洪源[5]针对不同掺量的就地热再生沥青混合料配合比进行设计,并讨论了对应的路用性能,提出了就地热再生技术合理的施工工艺。马登成等[6]分析了原路面材料级配及沥青老化程度,对沥青路面就地热再生材料级配进行了优化设计,并验证了再生沥青混合料的路用性能。盛燕萍等[7]分析了废旧沥青混合料中集料的性能,并通过不同掺量的性能试验确定了再生沥青混合料的合理再生剂与级配。徐静等[8]采用再生剂对RAP掺量为90%(与施工比例一致)的再生沥青混合料进行再生,研究了再生剂对就地热再生沥青混合料性能的影响及添加的必要性。胡宗文等[9]研究了SBS改性SMA沥青混合料的就地热再生性能,确定了再生剂的添加量及再生沥青混合料的配合比例。综上所述,现有的研究成果仅局限于单因素对就地热再生沥青混合料的影响,同时,在级配设计方面尚未考虑到实际施工过程中再生沥青混合料合成级配波动的问题,而从现场施工角度考虑就地热再生沥青混合料级配与质量控制方面的研究更少。

基于以上原因,本研究选择施工过程中影响再生沥青混合料质量的碾压温度、合成级配、再生剂用量因素,采用分形理论定量描述施工过程中再生沥青混合料级配的波动,通过正交试验、极差分析与方差分析,研究3种影响因素对再生沥青混合料马歇尔指标的影响程度,并采用多元非线性回归分析3种因素与马歇尔指标之间的变化规律,建立回归模型。最后,基于回归模型,定量分析固定再生剂用量情况下的碾压温度、合成级配(分形维数)与马歇尔指标之间的变化关系,提出实际施工中的级配及施工质量控制方法。

1 原材料性质 1.1 废旧沥青混合料预处理废旧沥青混合料来源于江西省泉南高速石吉段,采用加热耙松的方式对上面层废旧沥青混合料取样,并通过离心分析法对废旧沥青混合料进行试验测试,分别测定废旧沥青混合料中的沥青含量与级配,具体试验结果见表 1。

| 筛孔/ mm |

通过率/% | |||

| 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | |

| 19 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 16 | 99.2 | 98.6 | 99.6 | 99.5 |

| 13.2 | 91.7 | 91.5 | 93.9 | 89.6 |

| 9.5 | 77.3 | 77.5 | 78.4 | 76.1 |

| 4.75 | 50.8 | 48.7 | 57.0 | 46.9 |

| 2.36 | 37.5 | 36.8 | 41.4 | 34.4 |

| 1.18 | 30.1 | 29.9 | 32.8 | 27.8 |

| 0.6 | 22.8 | 22.6 | 24.5 | 21.1 |

| 0.3 | 15.2 | 15.1 | 16.3 | 14.1 |

| 0.15 | 11.9 | 11.9 | 12.8 | 11.0 |

| 0.075 | 8.0 | 8.1 | 8.7 | 7.3 |

| 沥青含量/% | 4.90 | 4.94 | 5.00 | 4.86 |

由表 1可知,4.75 mm与2.36 mm筛孔的通过率有较大的差异性。根据贝雷法级配设计理念,4.75 mm与2.36 mm是控制AC-16型沥青混合料的关键筛孔,因此,为避免废旧沥青混合料级配变异对再生沥青混合料性能带来的误差,需要对废旧沥青混合料进行预处理。

废旧沥青混合料预处理流程:首先,将废旧沥青混合料置于80 ℃烘箱加热保温2 h。其次,采用沥青混合料拌和机对加热后的废旧沥青混合料预拌270 s,使得结团的废旧沥青混合料初步分散。最后,采用标准筛对冷却后的废旧沥青混合料进行分档,分档规格为0~2.36,2.36~4.75,4.75~9.5,9.5~13.2,13.2~16.0 mm。

将预处理后的各档废旧沥青混合料分别抽提,得到各档废旧沥青混合料的级配与沥青含量, 见表 2。

| 筛孔/mm | 0~2.36 mm | 2.36~4.75 mm | 4.75~9.5 mm | 9.5~13.2 mm | 13.2~16 mm | |||||||||

| 第1组 | 第2组 | 第1组 | 第2组 | 第1组 | 第2组 | 第1组 | 第2组 | 第1组 | 第2组 | |||||

| 19 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||

| 16 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||

| 13.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 54.1 | 54.3 | ||||

| 9.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 39.1 | 39.2 | 16.0 | 15.8 | ||||

| 4.75 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 31.8 | 31.6 | 18.8 | 18.7 | 15.1 | 14.9 | ||||

| 2.36 | 99.8 | 99.6 | 54.5 | 54.7 | 21.1 | 31.2 | 17.4 | 17.3 | 14.2 | 14.3 | ||||

| 1.18 | 62.4 | 62.1 | 41.3 | 41.2 | 19.7 | 19.8 | 15.6 | 15.4 | 12.7 | 12.6 | ||||

| 0.6 | 35.0 | 34.9 | 32.1 | 32.3 | 17.0 | 16.9 | 12.5 | 12.6 | 10.4 | 1.1 | ||||

| 0.3 | 27.5 | 27.8 | 25.2 | 25.1 | 14.3 | 14.5 | 10.2 | 10.3 | 8.5 | 8.4 | ||||

| 0.15 | 23.4 | 23.2 | 20.5 | 20.5 | 12.3 | 12.4 | 8.6 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | ||||

| 0.075 | 19.4 | 19.7 | 17.0 | 16.9 | 10.5 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 5.8 | ||||

| 沥青含量/% | 8.21 | 8.23 | 6.52 | 6.49 | 4.49 | 4.47 | 2.84 | 2.85 | 2.35 | 2.33 | ||||

由表 2可知,预处理分档后的废旧沥青混合料各档级配与沥青含量较为稳定,为级配设计提供了可靠的材料依托。

1.2 新集料性质对需用的各档新集料的性能进行检测。为保证再生沥青混合料级配设计的准确性,新集料采用逐级分档的形式进行预处理,试验结果见表 3~表 4。

| 规格/mm | 石料压碎值/% | 表观相对密度 | 吸水率/ % |

针片状含量/% | 对沥青的黏附性 |

| 0.075~0.15 | — | 2.742 | — | — | — |

| 0.15~0.3 | — | 2.676 | — | — | — |

| 0.3~0.6 | — | 2.637 | — | — | — |

| 0.6~1.18 | — | 2.690 | — | — | — |

| 1.18~2.36 | — | 2.774 | — | — | — |

| 2.36~4.75 | — | 2.864 | 0.98 | — | — |

| 4.75~9.5 | — | 2.930 | 0.91 | — | — |

| 9.5~13.2 | 12.5 | 2.758 | 0.47 | 13.4 | — |

| 13.2~16 | — | 2.758 | 0.48 | 8.7 | 5级 |

| 16~19 | — | 2.825 | 0.59 | 3.5 | 5级 |

| 技术要求 | ≤26 | ≥2.6 | ≤2.0 | >9.5 mm集料≤12 < 9.5 mm集料≤18 |

≥4级 |

| 试验方法 | T0316 | T0304 | T0304 | T0312 | T0616 |

| 试验项目 | 技术要求 | 试验结果 | 试验方法 | |

| 表观相对密度 | 2.755 | ≥2.5 | T0352 | |

| 粒度范围 | <0.6 mm/% | 100.0 | 100.0 | T0351 |

| <0.3 mm/% | 99.7 | 95.0~100.0 | ||

| <0.15 mm/% | 95.9 | 90.0~100.0 | ||

| <0.075 mm/% | 86.5 | 80.0~100.0 | ||

| 外观 | 无团粒结块 | 无团粒结块 | — | |

| 加热安定性 | 无明显变色 | 实测记录 | T0355 | |

(1) 粗、细集料

本研究中,新添加的粗集料为辉绿岩,细集料为石灰岩。其中,细集料石灰岩的原始分档为0~3 mm,粗集料辉绿岩的原始分档为3~6,6~11,11~16,16~20 mm,将水洗烘干后的各档材料采用逐级筛分的方法按照筛孔分档,其各筛孔材料的性能检测结果见表 3。

由表 3可知,新集料的基本性能满足规范要求[10],可以用于再生沥青混合料设计。

(2) 填料

对所用矿粉进行试验,得到矿粉的相关性能指标测定结果,见表 4。

由表 4可知,矿粉的各项技术指标满足规范要求[10],可以用于再生沥青混合料设计。

1.3 新沥青与回收沥青基本性能回收的老化沥青与SBS改性沥青基本性能试验结果见表 5。

| 试验项目 | SBS改性沥青 | 老化沥青试验结果 | 试验方法 | ||

| 技术要求 | 试验结果 | ||||

| 针入度(100 g, 25 ℃, 5 s)/(0.1 mm) | 40~60 | 58 | 31 | T0604 | |

| 软化点TR&B/℃ | ≥70 | 75 | 68 | T0606 | |

| 延度(5 ℃, 5 cm/min)/cm | ≥25 | 30 | 13 | T0605 | |

| TFOT后 | 延度(5 ℃, 5 cm/min)/cm | ≥15 | 17 | — | T0605 |

| 针入度比 | ≥65 | 83.5 | — | T0604 | |

| 质量变化 | ±1.0 | -0.013 | — | T0610 | |

由表 5可知,老化沥青的针入度测定结果大于20(0.1 mm),说明废旧沥青混合料可以作为再生原材料。SBS改性沥青的基本性能满足规范要求,可以用于再生沥青混合料设计。

1.4 再生剂性能本研究所用再生剂型号为RA-102型,具体的性能指标见表 6。

| 物理形态 | 25 ℃密度/(g·cm-3) | 20 ℃黏度/(Pa·s) |

| 淡黄色液体 | 0.815 | 0.6~0.8 |

2 试验设计与试验方法 2.1 试验设计

采用正交试验设计方法[11],选取碾压温度(A)、再生沥青混合料级配(B)、再生剂用量(C)3种影响因素。在考虑因素水平合理性的基础上,设计因素水平,具体见表 7。将影响因素A的水平分别计为A1,A2,A3,因素B和C的计法同理。本研究设计3因素3水平正交试验,故选择L9(34)正交试验表,同时建立对应的9组方案进行试验,试验方案见表 8。

| 试验方案 | 因素水平 | 具体参数 | |||||

| A | B | C | A/℃ | B | C/% | ||

| 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 粗 | 0 | |

| 2 | 1 | 2 | 2 | 110 | 中 | 2 | |

| 3 | 1 | 3 | 3 | 110 | 细 | 4 | |

| 4 | 2 | 1 | 2 | 130 | 粗 | 2 | |

| 5 | 2 | 2 | 3 | 130 | 中 | 4 | |

| 6 | 2 | 3 | 1 | 130 | 细 | 0 | |

| 7 | 3 | 1 | 3 | 150 | 粗 | 4 | |

| 8 | 3 | 2 | 1 | 150 | 中 | 0 | |

| 9 | 3 | 3 | 2 | 150 | 细 | 2 | |

2.2 级配设计

为综合研究不同级配条件下再生沥青混合料性能的变化规律,以实际工程应用为依据,测算4 cm AC-13型路面结构改成6 cmAC-16型路面结构时新沥青混合料的用量,得出新沥青混合料的掺配比例约为30%。因此,设计的AC-16型再生沥青混合料级配采用70%RAP料与30%新料合成,而再生沥青混合料是由新、旧集料与SBS改性沥青及再生剂拌和而成。

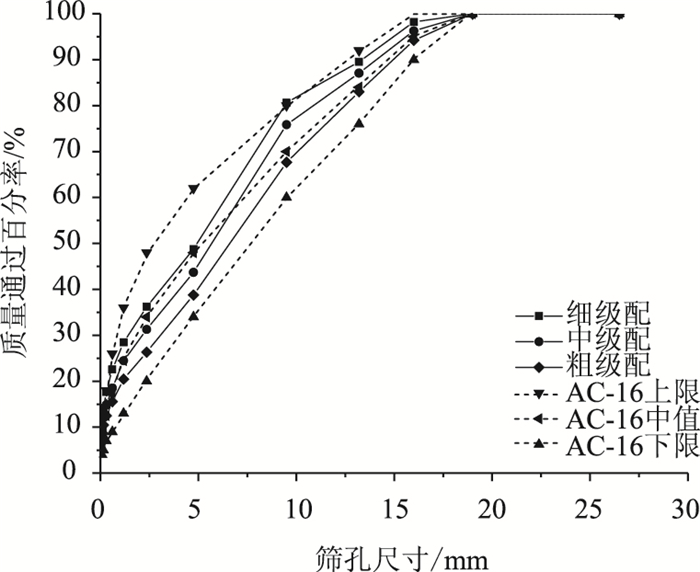

贝雷法级配设计理念中指出,沥青混合料公称最大粒径0.22倍是级配控制的第1关键筛孔,可知AC-16型再生沥青混合料的关键筛孔为2.36 mm和4.75 mm[14-16]。在保证旧料级配与掺配比例不变的情况下,通过调整新料级配设计再生沥青混合料的粗、中、细级配。为保证研究具有实际应用价值,采用实际施工的再生沥青混合料级配作为设计中型级配,并以关键筛孔为依据,分别调整±5%作为设计的粗、细级配,基本覆盖了施工中级配波动区间。合成级配曲线如图 1所示。

|

| 图 1 AC-16型再生沥青混合料设计级配 Fig. 1 Design gradation of AC-16 recycled asphalt mixture |

| |

由图 1可知,3种级配条件下再生沥青混合料的0.075 mm颗粒含量均高于规范要求,同时0.15 mm颗粒含量趋近设计要求上限。基于分形理论[17-19],以分形维数D定量表示3条级配曲线,得到粗级配、中级配、细级配的分形维数D分别为2.540,2.568,2.593,而粗、中级配及中、细级配之间的分形维数差值为0.028和0.025,3种级配分布较为均匀。

采用抽提试验测得70%废旧沥青混合料中沥青含量为5.0%,为方便进行性能分析,将设计的3种再生沥青混合料采用相同的沥青含量进行试验。其中,再生沥青混合料沥青含量设计为4.7%,新料沥青含量按照细、中、粗级配分别设计为4.1%,3.8%,3.5%,新沥青根据不同试验方案定量添加。

2.3 试验方法(1) 沥青混合料试件制作方法(击实法):根据试验规程[20],首先将废旧沥青混合料与再生剂进行预拌,同时拌和新沥青混合料;其次将含有再生剂的废旧沥青混合料与新沥青混合料进行复拌并添加定量新沥青,使其达到设计要求的沥青含量;最后采用标准击实法按照要求温度制作再生沥青混合料试件。

(2) 压实沥青混合料密度试验(表干法):根据试验规程,将标准击实再生沥青混合料试件分别测定毛体积密度、空隙率等指标。

(3) 沥青混合料马歇尔稳定度试验:根据试验规程,采用马歇尔稳定度仪分别测定每种方案的马歇尔稳定度与浸水马歇尔稳定度,并计算残留稳定度。

(4) 沥青混合料冻融劈裂试验:根据试验规程,采用冻融劈裂试验分别测定冻融后与未冻融的标准马歇尔试件劈裂强度,计算劈裂抗拉强度及冻融劈裂抗拉强度比。

3 试验结果分析根据设计方案制作试件,分别测定各方案下的空隙率、稳定度、浸水48 h稳定度、冻融劈裂抗拉强度、未冻融劈裂抗拉强度,并计算试件的残留稳定度及冻融劈裂抗拉强度比,测算结果见表 9。

| 试验方案 | 试验指标 | ||||||

| 空隙率/% | 稳定度/ kN |

浸水稳定度/ kN |

残留稳定度/ % |

冻融劈裂抗拉强度/MPa | 对照劈裂抗拉强度/MPa | 冻融劈裂抗拉强度比/% | |

| 1 | 6.13 | 11.31 | 10.03 | 88.68 | 0.99 | 1.48 | 66.89 |

| 2 | 4.50 | 9.55 | 10.01 | 104.82 | 1.00 | 1.10 | 90.91 |

| 3 | 3.71 | 10.51 | 11.45 | 108.94 | 1.14 | 1.30 | 87.69 |

| 4 | 4.62 | 12.72 | 9.40 | 73.90 | 1.15 | 1.37 | 83.94 |

| 5 | 3.28 | 11.90 | 10.36 | 87.06 | 1.21 | 1.22 | 99.18 |

| 6 | 3.08 | 13.36 | 14.65 | 109.66 | 1.63 | 1.65 | 98.79 |

| 7 | 3.32 | 10.28 | 11.73 | 114.11 | 1.16 | 1.37 | 84.67 |

| 8 | 2.84 | 13.92 | 14.33 | 102.95 | 1.50 | 1.81 | 82.87 |

| 9 | 1.97 | 16.03 | 16.34 | 101.93 | 1.52 | 1.72 | 88.37 |

3.1 极差分析

采用极差分析法对试验数据进行处理,具体结果见表 10~表 16。各表中Kij(i=1, 2, …,7; j=1, 2, …,7)为第i评价指标j水平下对应的试验结果平均值。因素极差越大,说明该因素的影响越大,反之影响越小。

| 因素 | A | B | C |

| K11/% | 4.780 | 4.690 | 4.017 |

| K12/% | 3.661 | 3.540 | 3.700 |

| K13/% | 2.712 | 2.923 | 3.436 |

| 极差/% | 2.07 | 1.77 | 0.58 |

| 优先顺序 | A>B>C | ||

| 优先水平 | A3 | B3 | C3 |

| 最优组合 | 150 ℃ | 细级配 | 4‰ |

| 因素 | A | B | C |

| K21/kN | 10.46 | 11.44 | 12.86 |

| K22/kN | 12.66 | 11.79 | 12.77 |

| K23/kN | 13.41 | 13.30 | 10.90 |

| 极差/kN | 2.95 | 1.86 | 1.97 |

| 优先顺序 | A>C>B | ||

| 优先水平 | A3 | B3 | C1 |

| 最优组合 | 150 ℃ | 细级配 | 0‰ |

| 因素 | A | B | C |

| K31/kN | 10.50 | 10.39 | 13.00 |

| K32/kN | 11.47 | 11.57 | 11.92 |

| K33/kN | 14.13 | 14.15 | 11.18 |

| 极差/kN | 3.64 | 3.76 | 1.82 |

| 优先顺序 | B>A>C | ||

| 优先水平 | A3 | B3 | C1 |

| 最优组合 | 150 ℃ | 细级配 | 0‰ |

| 因素 | A | B | C |

| K41/% | 100.81 | 92.23 | 100.43 |

| K42/% | 90.20 | 98.27 | 93.55 |

| K43/% | 106.33 | 106.84 | 103.37 |

| 极差/% | 16.12 | 14.62 | 9.82 |

| 优先顺序 | A>B>C | ||

| 优先水平 | A3 | B3 | C3 |

| 最优组合 | 150 ℃ | 细级配 | 4‰ |

| 因素 | A | B | C |

| K51/MPa | 1.04 | 1.10 | 1.37 |

| K52/MPa | 1.33 | 1.24 | 1.22 |

| K53/MPa | 1.39 | 1.43 | 1.17 |

| 极差/MPa | 0.35 | 0.33 | 0.20 |

| 优先顺序 | A>B>C | ||

| 优先水平 | A3 | B3 | C1 |

| 最优组合 | 150 ℃ | 细级配 | 0‰ |

| 因素 | A | B | C |

| K61/MPa | 1.29 | 1.41 | 1.65 |

| K62/MPa | 1.41 | 1.38 | 1.40 |

| K63/MPa | 1.63 | 1.56 | 1.30 |

| 极差/MPa | 0.34 | 0.18 | 0.35 |

| 优先顺序 | C>A>B | ||

| 优先水平 | A3 | B3 | C1 |

| 最优组合 | 150 ℃ | 细级配 | 0‰ |

| 因素 | A | B | C |

| K71/% | 81.83 | 78.50 | 82.85 |

| K72/% | 93.97 | 90.99 | 87.74 |

| K73/% | 85.31 | 91.62 | 90.51 |

| 极差/% | 12.14 | 13.12 | 7.66 |

| 优先顺序 | B>A>C | ||

| 优先水平 | A2 | B3 | C3 |

| 最优组合 | 130℃ | 细级配 | 4‰ |

对于影响因素A,随着碾压温度的提高,再生沥青混合料的空隙率、稳定度、浸水稳定度、冻融劈裂抗拉强度、劈裂抗拉强度指标均随之提高,而残留稳定度先降低后增加,冻融劈裂抗拉强度比先增加后降低。可见,碾压温度的提高对再生沥青混合料性能有明显的促进作用,虽然残留稳定度、冻融劈裂抗拉强度比出现一定的波动,但是再生沥青混合料性能总体趋势是好的,说明提高碾压温度对再生沥青混合料性能有促进作用。

对于影响因素B,随着合成级配由粗级配(骨架密实型)向细级配(悬浮密实型)的变化,再生沥青混合料的空隙率、稳定度、浸水稳定度、残留稳定度、冻融劈裂抗拉强度、劈裂抗拉强度、冻融劈裂抗拉强度比指标均得到提高,变化趋势一致。可见,细级配(悬浮密实型)再生沥青混合料性能较优。

对于影响因素C,随着再生剂用量的提高,再生沥青混合料的空隙率、冻融劈裂抗拉强度逐渐提高,残留稳定度先降低后增加,而稳定度、浸水稳定度、冻融劈裂抗拉强度、劈裂抗拉强度均随之降低。

根据极差分析结果发现,提高就地热再生碾压温度,设计细级配(悬浮密实型)可以有效提高再生沥青混合料的性能,而再生剂用量变化对不同马歇尔指标的影响趋势不同。

3.2 方差分析为分析碾压温度、合成级配、再生剂对再生沥青混合料马歇尔指标的影响程度,采用方差分析计算各马歇尔指标下3种因素的F值,判断因素的影响显著性。各因素的显著性水平采用F0.01(n1, n2), F0.05(n1, n2)及F0.1(n1, n2)进行评价,n1和n2分别为影响因素和误差的自由度。本研究影响因素和误差的自由度均为2,查询F分布表可知F0.01(2,2)=99.01,F0.05(2,2) =19.0,F0.1(2,2)=9.0。A因素的F值记为FA,一般认为,FA>F0.01(2,2)时表示因素水平变化对试验结果影响极其显著,记为“+++”;F0.01(2,2)>FA >F0.05(2,2)时表示因素水平变化对试验结果影响显著,记为“++”;F0.05(2,2)>FA>F0.1(2,2)表示因素水平变化对试验结果有一定影响,记为“+”;FA < F0.1(2,2)表示因素水平变化对试验结果影响不显著。采用SPSS软件计算各马歇尔指标的方差,结果见表 17。

| 方差来源 | 偏差平方和 | 自由度 | F值 | 显著性 | R2 | |

| 空隙率 | 温度 | 6.442 | 2 | 166.886 | +++ | 0.987 |

| 级配 | 4.840 | 2 | 125.383 | +++ | ||

| 再生剂 | 0.506 | 2 | 13.119 | + | ||

| 误差 | 0.039 | 2 | — | — | ||

| 稳定度 | 温度 | 14.139 | 2 | 2.246 | 不显著 | 0.253 |

| 级配 | 5.877 | 2 | 0.934 | 不显著 | ||

| 再生剂 | 7.374 | 2 | 1.171 | 不显著 | ||

| 误差 | 6.295 | 2 | — | — | ||

| 浸水稳定度 | 温度 | 21.266 | 2 | 48.063 | ++ | 0.964 |

| 级配 | 22.186 | 2 | 50.143 | ++ | ||

| 再生剂 | 5.048 | 2 | 11.409 | + | ||

| 误差 | 0.442 | 2 | — | — | ||

| 残留稳定度 | 温度 | 402.897 | 2 | 0.807 | 不显著 | 0.449 |

| 级配 | 323.499 | 2 | 0.648 | 不显著 | ||

| 再生剂 | 152.410 | 2 | 0.305 | 不显著 | ||

| 误差 | 498.958 | 2 | — | — | ||

| 冻融劈裂抗拉强度 | 温度 | 0.209 | 2 | 191.653 | +++ | 0.990 |

| 级配 | 0.165 | 2 | 151.490 | +++ | ||

| 再生剂 | 0.067 | 2 | 61.245 | ++ | ||

| 误差 | 0.001 | 2 | — | — | ||

| 劈裂抗拉强度 | 温度 | 0.178 | 2 | 7.194 | 不显著 | 0.781 |

| 级配 | 0.056 | 2 | 2.250 | 不显著 | ||

| 再生剂 | 0.195 | 2 | 7.863 | 不显著 | ||

| 误差 | 0.025 | 2 | — | — | ||

| 冻融劈裂抗拉强度比 | 温度 | 234.555 | 2 | 2.665 | 不显著 | 0.525 |

| 级配 | 328.361 | 2 | 3.731 | 不显著 | ||

| 再生剂 | 90.330 | 2 | 1.026 | 不显著 | ||

| 误差 | 88.003 | 2 | — | — | ||

由表 17可知,稳定度、残留稳定度、劈裂抗拉强度、冻融劈裂抗拉强度的R2<0.95,说明模型的拟合效果较差,其计算得到的F值无比较价值。从空隙率、浸水稳定度、残留稳定度、冻融劈裂抗拉强度指标分析得到碾压温度及再生沥青混合料级配是影响马歇尔指标的主要因素,再生剂用量次之。

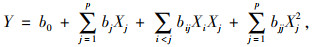

4 结果讨论就地热再生施工过程中,再生剂的添加量是相对固定的,而新料的添加量将会因为原路面破损状况不同而出现差异性,从而导致再生沥青混合料级配的变化。同时,受大气温度及路面施工环境的影响,再生沥青混合料的碾压温度是波动的。因此,为研究不同因素变化对再生沥青混合料马歇尔指标的影响规律,定量分析不同再生沥青混合料级配与碾压温度对再生沥青混合料性能的影响,采用二次回归方程建立马歇尔指标与3种因素之间的回归模型[21]。二次回归方程如式(1)所示。

|

(1) |

式中,b0为常数项系数;bj为一次项系数;bij为交叉项系数;bjj为平方项系数;Xi为因素i的参数数值;Xj为因素j的参数数值。

采用二次回归方程中的线性模型、交叉模型、纯二次模型分别对各马歇尔指标进行回归建模,以拟合优度R2评价模型的可靠性,选择出最优模型。在建模过程中,采用对数函数对碾压温度进行预处理。模型中的粗、中、细级配采用分形维数D表示,采用MATLAB得到各马歇尔指标下3种模型的拟合优度R2,见表 18。

| 模型 | 空隙率 | 稳定度 | 浸水稳定度 | 残留稳定度 | 冻融劈裂抗拉强度 | 劈裂抗拉强度 | 冻融劈裂抗拉强度比 |

| 线性模型 | 0.989 | 0.721 | 0.924 | 0.266 | 0.937 | 0.851 | 0.511 |

| 交叉模型 | 0.995 | 0.908 | 0.988 | 0.769 | 0.950 | 0.981 | 0.942 |

| 纯二次模型 | 0.997 | 0.813 | 0.991 | 0.629 | 0.994 | 0.945 | 0.777 |

由表 18可知,残留稳定度的拟合效果较差。在保持模型具有良好的拟合效果同时避免过拟合的基础上,交叉模型的回归效果较好。因此,采用交叉模型分析空隙率、稳定度、浸水稳定度、冻融劈裂抗拉强度及劈裂抗拉强度随3种影响因素之间的变化规律。各指标的交叉回归模型如下:

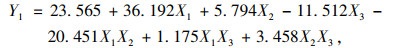

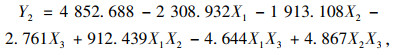

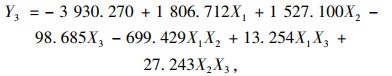

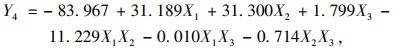

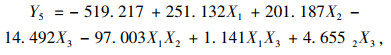

由表 18可知,残留稳定度的拟合效果较差。在保持模型具有良好的拟合效果同时避免过拟合的基础上,交叉模型的回归效果较好。因此,采用交叉模型分析空隙率、稳定度、浸水稳定度、冻融劈裂抗拉强度及劈裂抗拉强度随3种影响因素之间的变化规律。各指标的交叉回归模型如式(2)~(6)所示:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

式(2)~(6)中,Y1为空隙率;Y2为稳定度;Y3为浸水稳定度;Y4为冻融劈裂抗拉强度;Y5为劈裂抗拉强度;X1为采用对数预处理后的碾压温度;X2为级配的分形维数D;X3为再生剂用量。

实际施工中测算再生剂的用量为2%,控制再生剂用量为2%。采用交叉回归模型研究不同再生沥青混合料级配与碾压温度对空隙率、稳定度、浸水稳定度、冻融劈裂抗拉强度及劈裂抗拉强度的作用规律。具体变化规律如图 2所示。

|

| 图 2 马歇尔指标随混合料级配与碾压温度的变化规律 Fig. 2 Rules of Marshall indecators varying with mixture gradation and rolling temperature |

| |

图 2结果表明:

(1) 随着分形维数的增加及碾压温度的提高,再生沥青混合料的空隙率均逐渐降低,两种因素对空隙率的变化速率影响基本一致。

(2) 再生沥青混合料马歇尔稳定度的变化图像呈“马鞍形”。当碾压温度在110~123 ℃时,马歇尔稳定度随分形维数的增加而降低;而碾压温度在123~150 ℃区间时,马歇尔稳定度随分形维数的增加而提高。

(3) 随着分形维数的增加及碾压温度的提高,再生沥青混合料的浸水马歇尔稳定度均提高。碾压温度较低时,再生沥青混合料浸水马歇尔稳定度的提高速率较碾压温度较低时高。

(4) 随着分形维数的增加及碾压温度的提高,再生沥青混合料冻融劈裂抗拉强度均提高,同时两种因素对冻融劈裂抗拉强度的影响速率基本一致。

(5) 随着分形维数的增加及碾压温度的提高,再生沥青混合料的劈裂抗拉强度总体增大。碾压温度较低时,劈裂抗拉强度增加的速率较碾压温度较高时大;碾压温度在140~150 ℃时,再生沥青混合料的劈裂抗拉强度基本不随分形维数的变化而改变。

综上所述,在2%再生剂用量下,提高碾压温度可以有效地改善不同分形维数的再生沥青混合料的马歇尔性能。碾压温度在110~123 ℃时,再生沥青混合料的马歇尔稳定度较低,总体性能较差;而碾压温度在123~150 ℃时,再生沥青混合料的空隙率、稳定度、冻融劈裂抗拉强度等指标均随着分形维数的增加而提高。总体来说,在控制碾压温度的情况下,适当提高再生沥青混合料分形维数使级配偏细(悬浮密实型),可使其获得更优的性能。

5 结论本研究分析了就地热再生沥青混合料性能影响的工况组成,研究了不同工况条件中的碾压温度、混合料级配、再生剂用量对就地热再生沥青混合料性能的影响。首先,从控制材料级配变异性的角度对废旧沥青混合料预处理,测定了原材料的各项指标。其次,设计了正交试验,研究了3种因素变化对马歇尔指标的影响。然后,采用极差与方差分析了因素的影响显著性。最后,采用分形理论、回归分析法得出各因素与马歇尔指标之间的回归模型,并研究了2%再生剂用量下各因素与马歇尔指标的影响规律。结论如下:

(1) 分档筛分的方法可以有效降低废旧沥青混合料级配的变异性,使废旧沥青混合料取样更均匀。

(2) 碾压温度、级配对再生沥青混合料的性能影响极其显著,再生剂的影响程度较碾压温度与级配的影响程度略低。

(3) 再生剂用量为2%时,在110~123 ℃碾压温度下,再生沥青混合料的稳定度随分形维数的增加而降低,在123 ~150 ℃碾压温度时,影响效果则反之。

(4) 提高碾压温度可以有效地改善再生沥青混合料性能,而碾压温度高于123 ℃时,提高再生沥青混合料设计分形维数将改善其性能。可见就地热再生级配设计过程中可采用细级配(悬浮密实型)设计再生沥青混合料。

(5) 综合运用正交试验及回归分析法建立了3种因素与马歇尔指标之间的交叉回归模型,为实际施工中的施工质量动态控制提供决策依据。

| [1] |

于玲, 张筱薇, 包龙生, 等. 基于层次分析法的就地热再生沥青路面路用性能后评估[J]. 沈阳建筑大学学报:自然科学版, 2017, 33(4): 654-660. YU Ling, ZHANG Xiao-wei, BAO Long-sheng, et al. The Asphalt Post Evaluation of Pavement Performance Index of Hot In-place Recycling Technology Based on the Analytic Hierarchy Process[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University:Natural Science Edition, 2017, 33(4): 654-660. |

| [2] |

齐小飞, 邹晓翎, 阮鹿鸣, 等. 高RAP掺量下热再生混合料水稳定性影响因素研究[J]. 中外公路, 2018, 38(2): 248-252. QI Xiao-fei, ZOU Xiao-ling, RUAN Lu-ming, et al. Study on Influencing Factors of Moisture Stability of Hot Recycled Mixtures with High RAP Content[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2018, 38(2): 248-252. |

| [3] |

武鹤, 孙凌, 魏建军, 等. 就地热再生沥青混合料配合比设计研究[J]. 公路, 2014, 59(10): 223-226. WU He, SUN Ling, WEI Jian-jun, et al. Mix Design and Study of Hot-in-place Recycling of Asphalt Mixture[J]. Highway, 2014, 59(10): 223-226. |

| [4] |

程培峰, 寇洪源. 就地热再生基质沥青混合料拌和温度与压实温度的研究[J]. 公路工程, 2018, 43(1): 270-275. CHENG Pei-feng, KOU Hong-yuan. Research on Mixing Temperature and Compaction Temperature of Matrix Asphalt Mixture Using Hot In-place Recycling Technology[J]. Highway Engineering, 2018, 43(1): 270-275. |

| [5] |

寇洪源.就地热再生沥青混合料温度参数与性能的研究[D].哈尔滨: 东北林业大学, 2018. KOU Hong-yuan. Study on Temperature Parameters and Properties of Asphalt Mixture Using Hot In-place Recycling Technology[D]. Harbin: Northeast Forestry University, 2018. |

| [6] |

马登成, 任化杰, 马尉倘. 沥青路面就地热再生混合料级配优化设计[J]. 公路交通科技, 2014, 31(8): 1-6, 12. MA Deng-cheng, REN Hua-jie, MA Wei-tang. Optimization Design of Gradation of Mixture for Asphalt Pavement Using Hot In-place Recycling Technology[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2014, 31(8): 1-6, 12. |

| [7] |

盛燕萍, 李海滨, 孟建党. 就地热再生技术在沥青路面养护工程中的应用[J]. 广西大学学报:自然科学版, 2012, 37(1): 134-140. SHENG Yan-ping, LI Hai-bin, MENG Jian-dang. Application of Hot In-place Recycling Technology in Asphalt Pavement Maintenance[J]. Journal of Guangxi University:Natural Science Edition, 2012, 37(1): 134-140. |

| [8] |

徐静, 刘加平, 洪锦祥. 再生剂对就地热再生沥青混合料的性能影响[J]. 公路, 2013(8): 290-293. XU Jing, LIU Jia-ping, HONG Jin-xiang. Effect of Rejuvenators on Properties of Hot-in-place Recycled Asphalt Mixtures[J]. Highway, 2013(8): 290-293. |

| [9] |

胡宗文, 孙宏伟, 马士杰. SBS改性沥青SMA混合料的就地热再生性能[J]. 公路交通科技, 2012, 29(12): 29-34, 47. HU Zong-wen, SUN Hong-wei, MA Shi-jie. Hot In-place Recycling Performance of SBS Modified SMA Mixture[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(12): 29-34, 47. |

| [10] |

JTG F40-2017, 公路沥青路面施工技术规范[S]. JTG F40-2017, Technical Specifications for Construction of Highway Asphalt Pavements[S]. |

| [11] |

李林萍, 胡帮艳, 张飞, 等. 多因素对沥青混合料空隙率影响的正交试验分析[J]. 重庆交通大学学报:自然科学版, 2016, 35(4): 47-51. LI Lin-ping, HU Bang-yan, ZHANG Fei, et al. Orthogonal Experiment Analysis of Multiple Factors Influence on Asphalt Mixture Voids[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science Edition, 2016, 35(4): 47-51. |

| [12] |

宋宽彬, 陈建新, 范文忠, 等. 基于正交试验的水发泡温拌沥青混合料体积性能研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(10): 19-24. SONG Kuan-bin, CHEN Jian-xin, FAN Wen-zhong, et al. Volumetric Property of Water Foamed Warm-mix Asphalt Mixture Based on Orthogonal Experiment[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(10): 19-24. |

| [13] |

TIAN P, ZHAN G F, NAI L. The Initial Selection Method Study of SMA Asphalt Mixture Gradation Curve Based on Orthogonal Experiment[J]. Advanced Materials Research, 2015, 1089: 277-281. |

| [14] |

郝培文, 徐金枝, 周怀治. 应用贝雷法进行级配组成设计的关键技术[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2004, 24(6): 1-6. HAO Pei-wen, XU Jin-zhi, ZHOU Huai-zhi. Key Technologies of Aggregate Blending by Bailey Method[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2004, 24(6): 1-6. |

| [15] |

GRAZIANI A, FERROTTI G, PASQUINI E, et al. An Application to the European Practice of the Bailey Method for HMA Aggregate Grading Design[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 53: 990-999. |

| [16] |

彭波, 袁万杰, 李晓华, 等. 贝雷法在SMA-16型集料级配设计中的应用[J]. 公路交通科技, 2005, 22(10): 23-26. PENG Bo, YUAN Wan-jie, LI Xiao-hua, et al. Bailey Method for Aggregate Grading Design of SMA-16[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005, 22(10): 23-26. |

| [17] |

TANG N, WU S P, SUN C J. Research of AC-20 Grading of Conductive Asphalt Concrete Based on Fractal Theory[J]. Key Engineering Materials, 2012, 509: 162-167. |

| [18] |

赵战利, 张争奇, 薛建设, 等. 基于分形理论的沥青混合料抗滑级配评价[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2008, 28(3): 6-10. ZHAO Zhan-li, ZHANG Zheng-qi, XUE Jian-she, et al. Evaluation of Skid Resistance Gradations of Asphalt Mixture Based on Fractal Theory[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2008, 28(3): 6-10. |

| [19] |

HUANG J B, YU X. Relationship of High-temperature Performance and Aggregate Gradation of Asphalt Mixtures Based on Fractal Theory[J]. Applied Mechanics & Materials, 2012, 204-208: 3795-3798. |

| [20] |

JTGE20-2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. JTGE20-2011, Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous Mixtures for Highway Engineering[S]. |

| [21] |

张浩, 徐远迪, 刘秀玉, 等. 基于正交设计与多元非线性回归分析Cu-Ce/TiO2的光-湿性能[J]. 复合材料学报, 2017, 34(9): 2093-2098. ZHANG Hao, XU Yuan-di, LIU Xiu-yu, et al. Analysis of Cu-Ce/TiO2 Photocatalytic-moisture Performance Based on Orthogonal Design and Multivariate Nonlinear Regression[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2017, 34(9): 2093-2098. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36