扩展功能

文章信息

- 戢晓峰, 刘丁硕, 陈方

- JI Xiao-feng, LIU Ding-shuo, CHEN Fang

- 连片特困地区交通运输扶贫效应的空间计量分析

- Spatial Econometric Analysis on Transport Poverty Alleviation Effect in Contiguous Destitute Areas

- 公路交通科技, 2019, 36(9): 150-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(9): 150-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.09.020

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-03-21

2. 昆明理工大学 云南综合交通发展与区域物流管理智库, 云南 昆明 650504

2. Kunming University of Science and Technology, Yunnan Integrated Transport Development and Regional Logistics Management Think Tank, Kunming Yunnan 650504, China

《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》强调,贫困地区重大基础设施建设工程的重点内容是交通骨干通道工程。当前,国家扶贫战略的基础是交通运输扶贫,而连片特殊困难地区是全国脱贫攻坚的重点区域。因此,测度交通运输扶贫效应,能够为交通运输扶贫规划提供依据。

近年来,交通运输与贫困的关系日益受到关注,如王永明[1]等运用空间计量方法与地理加权回归定量测度了乡村贫困空间差异的影响因素并获取了空间异质性及空间依赖性格局;李怡[2]、田园[3]等对贫困地区的致贫因素进行研究,进一步剖析了区域性贫困成因;谯博文[4]等构建了交通优势度评价模型,并与贫困要素进行耦合分析;王武林[5]等通过SEM模型探讨了公路交通优势度对经济增长的影响;张光南[6]等建立生产函数与收敛方程分析框架,实证分析了交通基础设施对区域经济差距的影响;王伯礼[7]等分析了公路交通基础设施建设对经济增长的贡献,发现交通基础设施建设对区域经济增长起着直接驱动作用;于江霞[8]等引入空间计量经济学,分析了公路交通设施的空间相关性和收敛性;罗能生[9]等通过空间相关性分析及空间计量模型研究了交通基础设施建设对城乡收入公平的改善影响情况;向爱兵[10]、李庆华[11]等基于贫困理论和交通扶贫现实背景,分别定性分析了贫困地区交通扶贫政策效果及交通发展战略。但已有研究多从交通供给层面分析交通基础设施对贫困地区经济发展的影响,运输需求层面的研究较少,且多为定性分析。基于此,本研究从交通供给和运输需求两个层面,引入空间计量经济学模型确定影响交通运输扶贫效应的关键因素,测度连片特困地区的交通运输扶贫效应。

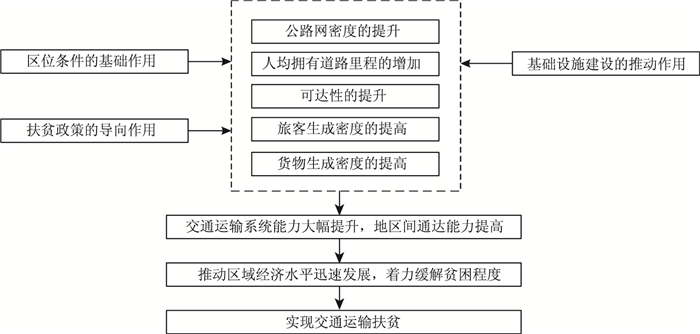

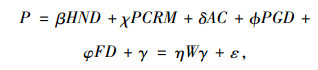

1 交通运输扶贫效应的内涵分析及测度方法 1.1 交通运输扶贫效应的内涵分析交通运输部印发的《“十三五”交通扶贫规划》,明确指出加快基础设施建设仍是交通扶贫的首要任务,提升运输服务水平是交通扶贫的落脚点。因此,交通运输扶贫效应分析是在空间层面度量交通运输系统的各要素对贫困程度的影响,通过公路网密度、人均拥有道路里程、可达性、旅客生成密度、货物生成密度等指标揭示交通运输系统的扶贫效果。交通运输扶贫效应的机理模型如图 1所示。

|

| 图 1 交通运输扶贫效应的机理模型 Fig. 1 Model of transport poverty alleviation effect mechanism |

| |

1.2 交通运输扶贫效应的测度方法

为进一步测度交通运输扶贫效应,本研究提出了交通供需水平的测度指标体系,由于空间贫困受多种因素影响,运用主成分分析测算贫困程度。

1.2.1 区域交通运输系统供需水平测度为进一步量化交通运输各要素对空间贫困的改善程度,将交通运输系统划分为交通供给和运输需求两个子系统。其中,交通供给能力主要甄选公路网密度、人均拥有道路里程、可达性等3个指标对路网规模及路网通达程度进行评估;交通需求能力主要选取旅客生成密度、货物生成密度2个指标进行评估,以上指标均以区域经济发展水平为基准,更为精准反映交通运输系统对区域经济的影响。具体指标如表 1所示。

| 区域交通运输系统 | 指标 | 单位 | 指标内涵 |

| 交通供给 | 公路网密度(HND) | km/km2 | 单位面积拥有的公路里程 |

| 人均拥有道路里程(PCRM) | km/人 | 单位面积个人拥有的道路里程 | |

| 可达性(AC) | h | 各贫困县间的最短时间 | |

| 交通需求 | 旅客生成密度(PGD) | 万人/万元 | 单位国民收入平均旅客数 |

| 货物生成密度(FD) | 万吨/万元 | 单位国民收入平均货物数 |

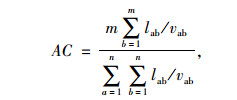

为精准测度各贫困县间的最短出行时间,构建时间距离可达性模型,公式为:

|

(1) |

式中,AC为贫困县的可达性系数,单位为h,其值越小表明节点可达性越好;m为研究区域内的贫困县数量;lab为贫困县a至贫困县b的公路里程;vab为贫困县a至贫困县b的平均行车速度。

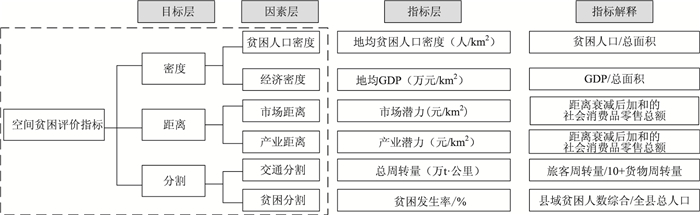

1.2.2 空间贫困程度测度(1) 提出空间贫困评价指标体系

世界银行发布的《重塑世界经济地理》在新经济地理框架下提出了“3D”分析框架:密度、距离、分割。鉴于研究区域贫困程度的空间异质性,本研究基于新经济地理学的3D理论,从密度、距离、分割3个维度[12-13]构建空间贫困的评价指标体系,如图 2所示。

|

| 图 2 空间贫困评价指标体系 Fig. 2 Spatial poverty evaluation index system |

| |

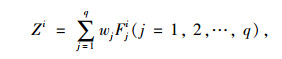

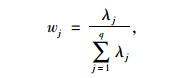

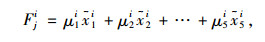

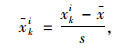

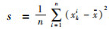

(2) 基于主成分分析的贫困测度模型构建

构建主成分分析的贫困测度模型,计算贫困综合得分:

|

(2) |

式中,Zi为第i个研究单元的贫困综合得分;wj为第j个主成分的权重;Fji为第i个研究单元中第j个主成分得分,j=1, 2, …, q,q为主成分总数。贫困综合得分表征了该贫困县贫困水平的程度,数值大小与贫困程度成反比。

|

(3) |

|

(4) |

式中,λj为第j个主成分对应的特征值,μki为第i个研究单元的第k个指标的主成分系数,k=1, 2, …, m,m为指标总数。

|

(5) |

式中,xij为第i个研究单元的第j个指标量化值;x为样本均值,

基于交通供需水平的测度指标体系及空间贫困的测算结果,引入空间计量经济学模型。首先,对空间贫困程度进行基本的相关性检验,然后将空间贫困程度作为因变量,与交通运输系统变量进行拟合测算;最后,获得交通运输供需水平与空间贫困的相互作用机制。

(1) 空间相关性检验。

空间相关分析是空间计量的前提,一般分为全局自相关和局部自相关两类,当空间相关检验显著时方可进行空间计量分析[14-15]。本研究选用Moran's I指数衡量空间贫困程度在空间上的整体分布特征和空间集聚格局,计算公式如下:

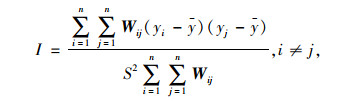

|

(6) |

式中,yi和yj分别为研究单元i和j的观测值;

(2) 普通最小二乘法(OLS)估计模型构建。

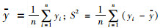

当研究单元的空间相关性不显著时,运用OLS估计模型直接研究空间贫困程度与交通供需水平各指标的相互作用关系,见式(7):

|

(7) |

式中,α为回归截距; β, χ, δ, ϕ, φ为解释变量系数,由最小二乘法进行估计;ε为服从正态分布的随机误差项,其余变量意义同前。

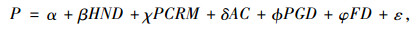

(3) 空间滞后模型(SLM)构建。

SLM模型考虑了观测变量的空间相关性,且探讨各变量在某一地区是否有扩散现象并解释变量的溢出效应,建立空间贫困程度与交通供需水平的空间滞后模型如式(8)所示:

|

(8) |

式中,ρ为空间自相关系数;W为空间权重矩阵;γ为服从正态分布的随机误差项,其余变量意义同前。

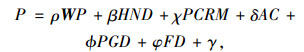

(4) 空间误差模型(SEM)构建。

SEM模型包含一个空间误差项,并检查忽略变量的影响,当残差之间存在空间自相关时,SEM更为有效。建立空间贫困程度与交通供需水平的空间滞后模型如式(9)所示:

|

(9) |

式中,η为误差项的自相关系数,其他变量含义同前,空间滞后模型和空间误差模型中的解释变量系数采用极大似然方法进行估计。

模型精度依靠Anselin[16]等提出的判别准则:如果通过空间相关性检验,表明LMLAG较LMERR在数学统计上更加显著,且R-LMLAG显著但R-LMERR不显著,则可以判断适合的模型是SLM;反之,则可判断SEM是恰当的模型。

2 实证分析 2.1 研究区域与数据来源 2.1.1 研究区域滇西边境山区作为全国扶贫攻坚规划的重点区域,是边境县最多的片区。滇西边境山区贫困程度深、覆盖面广,基础设施薄弱问题突出[17-18]。同时,滇西边境山区与缅甸、老挝、越南三国接壤,扶贫对维系地区经济社会稳定的作用重大。因此,本研究选取滇西边境山区56个贫困县为例,运用空间计量模型探究交通运输的扶贫效应。

2.1.2 数据来源研究数据主要由滇西边境山区56个贫困县的经济发展、交通运输、社会保障、基础地理4方面数据构成。其中,经济发展相关数据来源于《中国区域经济统计年鉴》;交通运输相关数据来源于《中国城市统计年鉴》及各县(区)的《国民经济与社会发展统计公报》;基础地理数据来源于人民交通出版社出版的《中国公路交通地图册(2017版)》。具体指标变量的描述性统计,如表 2所示。

| 变量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 样本数 |

| 公路网密度 | 0.070 | 0.740 | 0.440 | 0.161 | 56 |

| 人均拥有道路里程 | 0.004 | 0.271 | 0.046 | 0.047 | 56 |

| 可达性 | 0.000 | 10.553 | 2.897 | 2.352 | 56 |

| 旅客生成密度 | 0.001 | 0.314 | 0.036 | 0.063 | 56 |

| 货物生成密度 | 0.000 | 3.015 | 0.107 | 0.415 | 56 |

| 贫困综合得分 | -1.573 | 4.611 | 0.000 | 1.243 | 56 |

2.2 空间贫困程度 2.2.1 空间贫困程度测度结果

利用Spss软件对贫困指标进行主成分分析,提取了第1主成分和第2主成分(累计贡献率达73.48%),并计算贫困综合得分,各主成分的得分系数如表 3所示,贫困综合得分概况如表 4所示。

| 指标变量 | 第1主成分 | 第2主成分 |

| 贫困人口密度 | -0.197 | 0.523 |

| 经济密度 | 0.285 | 0.147 |

| 市场距离 | 0.276 | 0.264 |

| 产业距离 | 0.293 | 0.250 |

| 交通分割 | 0.115 | 0.127 |

| 贫困分割 | 0.191 | -0.521 |

| 贫困县名称 | 贫困综合得分 | 贫困县名称 | 贫困综合得分 | 贫困县名称 | 贫困综合得分 |

| 临翔区 | 4.611 | 弥渡县 | 0.000 | 永仁县 | -0.609 |

| 隆阳区 | 3.787 | 剑川县 | -0.021 | 金平县 | -0.637 |

| 昌宁县 | 3.612 | 景谷县 | -0.107 | 墨江县 | -0.715 |

| 宾川县 | 2.407 | 施甸县 | -0.128 | 永平县 | -0.770 |

| 祥云县 | 1.310 | 福贡县 | -0.139 | 沧源县 | -0.790 |

| 云龙县 | 1.249 | 玉龙县 | -0.154 | 宁蒗县 | -0.795 |

| 云县 | 0.985 | 大姚县 | -0.257 | 红河县 | -0.859 |

| 芒市 | 0.938 | 牟定县 | -0.329 | 孟连县 | -0.922 |

| 陇川县 | 0.846 | 龙陵县 | -0.333 | 镇沅县 | -0.934 |

| 巍山县 | 0.835 | 元阳县 | -0.350 | 镇康县 | -0.985 |

| 洱源县 | 0.830 | 姚安县 | -0.350 | 双江县 | -1.000 |

| 石屏县 | 0.693 | 鹤庆县 | -0.424 | 绿春县 | -1.055 |

| 南涧县 | 0.579 | 景东县 | -0.427 | 江城县 | -1.074 |

| 盈江县 | 0.495 | 南华县 | -0.432 | 双柏县 | -1.141 |

| 梁河县 | 0.321 | 泸水县 | -0.439 | 勐腊县 | -1.282 |

| 兰坪县 | 0.221 | 宁洱县 | -0.550 | 西盟县 | -1.331 |

| 凤庆县 | 0.170 | 永胜县 | -0.551 | 贡山县 | -1.556 |

| 勐海县 | 0.139 | 澜沧县 | -0.555 | 耿马县 | -1.573 |

| 漾濞县 | 0.099 | 永德县 | -0.556 |

2.2.2 空间自相关检验

(1) 全局空间自相关分析

根据式(6)计算滇西边境山区空间贫困程度的Moran's I值,为0.927。表明滇西边境山区县域贫困程度在空间分布上具有较强的正空间相关性,因此,应引入合适的空间计量模型进行分析。

(2) 局域空间相关性分析

进一步采用LISA指标对滇西边境山区县域贫困程度进行深入分析。将研究区域县域贫困程度分为3种空间相关模式:高-高(HH)、低-低(LL)及不显著,依次代表某县域与邻近县域贫困程度的高值与高值聚集、低值与低值聚集和不显著相关,如表 5所示。

| 贫困县名称 | 空间相关模式 | 贫困县名称 | 空间相关模式 | 贫困县名称 | 空间相关模式 |

| 临翔区 | 不显著 | 弥渡县 | 不显著 | 永仁县 | 不显著 |

| 隆阳区 | 不显著 | 剑川县 | 低-低(LL) | 金平县 | 高-高(HH) |

| 昌宁县 | 不显著 | 景谷县 | 高-高(HH) | 墨江县 | 高-高(HH) |

| 宾川县 | 低-低(LL) | 施甸县 | 不显著 | 永平县 | 低-低(LL) |

| 祥云县 | 不显著 | 福贡县 | 低-低(LL) | 沧源县 | 高-高(HH) |

| 云龙县 | 低-低(LL) | 玉龙县 | 低-低(LL) | 宁蒗县 | 低-低(LL) |

| 云县 | 不显著 | 大姚县 | 低-低(LL) | 红河县 | 高-高(HH) |

| 芒市 | 不显著 | 牟定县 | 不显著 | 孟连县 | 高-高(HH) |

| 陇川县 | 不显著 | 龙陵县 | 不显著 | 镇沅县 | 高-高(HH) |

| 巍山县 | 不显著 | 元阳县 | 高-高(HH) | 镇康县 | 不显著 |

| 洱源县 | 低-低(LL) | 姚安县 | 不显著 | 双江县 | 高-高(HH) |

| 石屏县 | 不显著 | 鹤庆县 | 低-低(LL) | 绿春县 | 高-高(HH) |

| 南涧县 | 不显著 | 景东县 | 不显著 | 江城县 | 高-高(HH) |

| 盈江县 | 不显著 | 南华县 | 不显著 | 双柏县 | 不显著 |

| 梁河县 | 不显著 | 泸水县 | 低-低(LL) | 勐腊县 | 不显著 |

| 兰坪县 | 低-低(LL) | 宁洱县 | 高-高(HH) | 西盟县 | 高-高(HH) |

| 凤庆县 | 不显著 | 永胜县 | 低-低(LL) | 贡山县 | 不显著 |

| 勐海县 | 不显著 | 澜沧县 | 高-高(HH) | 耿马县 | 高-高(HH) |

| 漾濞县 | 不显著 | 永德县 | 不显著 |

根据全局Moran'I和局部LISA分析结果可知,研究区域县域贫困程度的空间非均衡分布特征非常明显,空间贫困程度为高-高(HH)空间相关模式的县域为15个,集中分布红河、普洱、临沧等地,空间贫困程度为低-低(LL)空间相关模式的县域为13个,集中分布保山、丽江、大理、楚雄等地,贫困程度不显著相关的县域为28个。空间贫困程度总体呈现出由南至北从高到低的梯度特征,存在显著的空间集聚现象。

2.3 交通运输扶贫效应 2.3.1 交通运输系统各因素相关性分析数据经标准化处理后,运用SPSS软件对研究区域贫困程度与交通运输系统各因素进行了相关性分析。结果表明,贫困程度与公路网密度、人均拥有道路里程、可达性、旅客生成密度、货物生成密度的相关性系数分别为0.156,0.105,0.412,0.112,0.130,均在10%水平上显著,如表 6所示。因此,揭示了研究区域贫困程度与交通运输系统各因素间具有显著的相互影响作用。整体来看,县域贫困程度与可达性相关性最高,公路网密度次之,表明县域间的通达能力及骨干路网覆盖程度对交通扶贫效应的发挥起着关键性作用。

| 区域交通运输系统 | 变量 | 贫困程度综合得分 | 交通运输供给系统 | 交通运输需求系统 | |||||

| 公路网密度 | 人均拥有道路里程 | 可达性 | 旅客生成密度 | 货物生成密度 | |||||

| 交通运输供给系统 | 贫困程度综合得分 | 相关性 | 1.000 | 0.156 | 0.105 | 0.412 | 0.112 | 0.130 | |

| 显著性 | 0.000 | 0.025 | 0.044 | 0.002 | 0.041 | 0.082 | |||

| 公路网密度 | 相关性 | 0.156 | 1.000 | 0.114 | 0.116 | 0.045 | 0.141 | ||

| 显著性 | 0.025 | 0.000 | 0.040 | 0.040 | 0.074 | 0.030 | |||

| 人均拥有道路里程 | 相关性 | 0.105 | 0.114 | 1.000 | 0.083 | 0.084 | 0.185 | ||

| 显著性 | 0.044 | 0.040 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.173 | |||

| 可达性 | 相关性 | 0.412 | 0.116 | 0.083 | 1.000 | 0.161 | 0.084 | ||

| 显著性 | 0.002 | 0.040 | 0.054 | 0.000 | 0.023 | 0.059 | |||

| 交通运输需求系统 | 旅客生成密度 | 相关性 | 0.112 | 0.045 | 0.844 | 0.161 | 1.000 | 0.191 | |

| 显著性 | 0.041 | 0.074 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.158 | |||

| 货物生成密度 | 相关性 | 0.130 | 0.141 | 0.185 | 0.084 | 0.191 | 1.000 | ||

| 显著性 | 0.082 | 0.030 | 0.173 | 0.054 | 0.158 | 0.000 | |||

具体来看,交通运输供给系统各因素与交通运输需求系统各因素间紧密相关,且相互影响。其中,公路网密度与旅客生成密度、货物生成密度的相关性系数分别为0.045,0.141,在10%水平上显著;表明公路网密度与交通运输需求系统各因素具有显著的正向相互影响作用。进一步地,揭示了骨干路网覆盖程度的提升有助于运输需求的满足。可达性与旅客生成密度的相关性系数最高,达0.161,说明提高县域间通达能力有助于提升旅客出行便捷性,进而影响旅客运输需求的大幅增加。

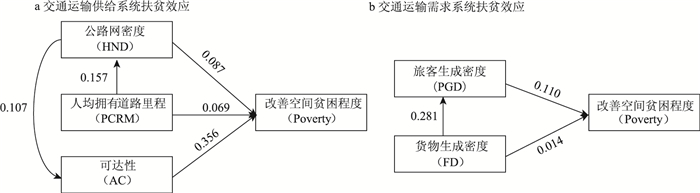

2.3.2 交通运输子系统扶贫效应分析为进一步探索交通运输子系统的扶贫效应,利用结构方程模型,运用AMOS软件,采用最大似然估计法进行参数估计。交通运输子系统扶贫效应的结构方程模型观测变量参数计算结果如表 7所示。

| 区域交通运输系统扶贫效应 | 路径 | Estimate | S.E. | C.R. | P值 |

| 交通运输供给系统→空间贫困程度 | PCRM→HND | 0.157 | 0.184 | 0.853 | ** |

| HND→AC | 0.107 | 0.124 | 0.862 | ** | |

| HND→Poverty | 0.087 | 0.103 | 0.842 | ** | |

| PCRM→Poverty | 0.069 | 0.141 | 0.492 | * | |

| AC→Poverty | 0.356 | 0.110 | 3.223 | *** | |

| 交通运输需求系统→空间贫困程度 | FD→PGD | 0.281 | 0.195 | 1.444 | ** |

| PGD→Poverty | 0.110 | 0.136 | 0.808 | ** | |

| FD→Poverty | 0.014 | 0.199 | 0.069 | * | |

| 注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001 | |||||

模型的拟合度通过RMESA,GFI,NFI,CFI,IFI,AGFI等6个特征指标与标准值进行比较,交通运输子系统扶贫效应的结构方程模型可接受,其最终路径关系如图 3所示。

|

| 图 3 交通运输子系统扶贫效应结果路径 Fig. 3 Path of poverty alleviation effect of transport subsystem |

| |

由图 3可知,在交通运输供给层面,公路网密度与人均道路里程数、可达性均存在显著的正效应,相关性系数分别达0.157, 0.107;可达性是提升扶贫效应的重要驱动因素,其相关性系数最高,达0.356;表明应继续加大资金投入建设公路基础设施,提高公路网覆盖密度,有利于提升县域间可达性,进一步发挥扶贫效应。在交通运输需求层面,旅客生成密度与货物生成密度的相关性系数达0.281,在1%水平上显著;旅客生成密度、货物生成密度均能在一定程度上发挥扶贫效应,其相关性系数分别达0.110,0.014,揭示了旅客的频繁往来及货物的高效运输有利于加快当地经济发展。

2.3.3 空间计量模型估计结果及结果分析将标准化后的各指标根据式(7)进行OLS估计,之后引入空间效应,根据式(8)、式(9)分别建立SLM和SEM模型,利用极大似然法对参数进行估计,并对比3种模型的估计结果。

(1) OLS、SLM、SEM模型估计结果

首先,进行普通最小二乘法的估计,其次利用极大似然估计(ML)的参数估计,结果如表 8所示。最后通过Moran指数检验、两个拉格朗日乘数来判断空间计量模型SLM和SEM的形式,见表 9。显然,LMERR,LMLAG,R-LMLAG均通过1%水平的显著性检验,R-LMERR未通过显著性检验。继而比较SLM和SEM模型的Log L,LR,AIC和SC值,详见表 8。综上,SLM模型相对更为精准。

| 解释变量 | OLS模型 | SLM模型 | SEM模型 |

| HND | 0.967** | 0.980** | 1.008** |

| PCRM | 0.495* | 0.517* | 0.535* |

| AC | 3.612** | 3.703** | 3.627*** |

| PGD | 0.024 | 0.011 | 0.034 |

| FD | 1.052* | 1.051* | 1.045* |

| R2 | 0.190 | 0.190 | 0.191 |

| Radj2 | 0.109 | — | — |

| Log L | 16.801 | 16.811 | 16.810 |

| LR | — | 0.020* | 0.019* |

| AIC | -21.602 | -19.622 | -21.620 |

| SC | -9.450 | -5.444 | -9.469 |

| 注:***,**,*分别表示变量在1%,5%和10%水平下显著。 | |||

| 空间相关性检验 | MI/DF | 统计值 | P值 |

| Moran指数(error) | 0.011 | — | — |

| LMLAG | 1 | 0.016 | 0.090 |

| R-LMLAG | 1 | 0.005 | 0.095 |

| LMERR | 1 | 0.013 | 0.091 |

| R-LMERR | 1 | 0.002 | 0.097 |

(2) OLS、SLM、SEM模型结果分析

由表 8可知,OLS估计的区域空间贫困程度与交通供需水平指标的函数拟合优度达到10.9%,模型整体上通过了1%水平的显著性检验。公路网密度与货物生成密度对空间贫困程度的改善有显著的正效应,但其余变量未通过显著性检验,说明忽视空间自相关性直接采用OLS法建立模型进行分析存在一定问题。因此,引入SLM模型与SEM模型。

根据拟合程度最优的SLM模型估计结果显示,公路网密度、人均拥有道路里程、可达性、货物生成密度的回归系数分别为0.980,0.517,3.703,1.051,皆在10%水平显著;表明在交通供给层面,公路网密度、人均拥有道路里程、可达性对扶贫效应的发挥具有显著正效应,即公路网密度每增长1%能够促进经济发展0.980%,人均拥有道路里程每增长1%促进经济发展0.517%,可达性每增长1%能够促进经济发展3.703%;可见,提升公路网密度、人均拥有道路里程、可达性对于提升扶贫效应起到重要的驱动作用,提高骨干路网的覆盖程度,促进人均拥有道路里程数增加,进而有利于提高县域间通达能力,对改善贫困起着关键性作用;在运输需求层面,货物生成密度每增长1%能够促进经济发展1.051%,表明货物的高效运输对当地经济发展起着显著的驱动作用。旅客生成密度的回归系数为0.011,虽未通过显著性检验,但其与贫困程度存在一定影响。相对而言,交通供给系统对扶贫效应的提升效果更为显著。

综上所述,为有效提升扶贫效应,应增强对重大交通项目的投资。着力突破交通基础设施瓶颈,应提高骨干路网铺设密度,以改善县域间通达能力,进一步提升可达性。与此同时,应注重提高货物生成密度与旅客生成密度,有效满足运输需求,进一步提升扶贫效应。

3 结论基于滇西边境山区56个贫困县的空间截面数据,提出交通供需水平的测度指标体系,建立基于主成分分析的贫困测度模型,引入空间计量经济学模型测度交通运输系统的扶贫效应,主要结论有:

(1) 滇西边境山区空间贫困程度具有较强的正空间相关性;其空间贫困程度的Moran's I值为0.927;研究区域贫困程度空间分布表现出相似值之间的空间集群,即具有邻近效应。

(2) 滇西边境山区县域贫困程度存在明显的空间非均衡分布特征,空间贫困程度为高-高(HH)空间相关模式的县域为15个,集中分布于红河、普洱、临沧等地,空间贫困程度为低-低(LL)空间相关模式的县域为13个,集中分布保山、丽江、大理、楚雄等地,其余县域贫困程度不显著相关。

(3) 通过相关性分析发现,县域间的通达能力及骨干路网覆盖程度对交通扶贫效应的发挥起着关键性作用;交通运输供给系统各因素与交通运输需求系统各因素间紧密相关,且相互影响,骨干路网覆盖程度的提升有助于运输需求的满足。

(4) 结构方程模型估计结果显示,交通运输供给系统的公路网密度与人均道路里程数、可达性均存在显著的正效应,应继续加大资金投入建设公路基础设施,进而提升县域间可达性,有效发挥扶贫效应;运输需求系统的旅客生成密度、货物生成密度均能在一定程度上提升扶贫效应,说明旅客的频繁往来及货物的高效运输有利于加快当地经济发展。

(5) 由拟合最优的SLM模型估计结果显示,交通供给层面的公路网密度是提升扶贫效应的重要驱动因素,即公路网密度每增长1%能够改善贫困程度4.855%;运输需求层面的货物生成密度每增长1%能够改善贫困程度2.225%。相对而言,交通供给系统对扶贫效应的提升效果更显著,应提高骨干路网铺设密度,进而提升可达性,有效满足运输需求,进一步提升扶贫效应。

| [1] |

王永明, 王美霞, 吴殿廷, 等. 贵州省乡村贫困空间格局与形成机制分析[J]. 地理科学, 2017, 37(2): 217-227. WANG Yong-ming, WANG Mei-xia, WU Dian-ting, et al. Spatial Patterns and Determinants of Rural Poverty:A Case of Guizhou Province, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(2): 217-227. |

| [2] |

李怡, 刘正佳, 李裕瑞. 边境贫困县建设用地变化特征与驱动因素:以广西龙州为例[J]. 自然资源学报, 2018, 33(8): 1291-1303. LI Yi, LIU Zheng-jia, LI Yu-rui. Spatio-temporal Features and Driving Forces of Construction Land Change in Typical Poverty-stricken Border Counties:A Case Study of Longzhou County in the Guangxi Zhuang Autonomous Region[J]. Journal of Natural Resources, 2018, 33(8): 1291-1303. |

| [3] |

田园, 蒋轩, 王铮. 中国集中连片特困区贫困成因的地理学分析[J]. 中国农业大学学报:社会科学版, 2018, 35(5): 32-43. TIAN Yuan, JIANG Xuan, WANG Zheng. A Geographical Analysis of the Poverty Causes in China's Contiguous Destitute Areas[J]. Journal of China Agricultural University:Social Sciences Edition, 2018, 35(5): 32-43. |

| [4] |

谯博文, 王艳慧, 段福洲. 连片特困区交通优势度评价及其与贫困关系研究:以武陵山片区及其周边四省为例[J]. 资源开发与市场, 2014, 30(8): 924-928. QIAO Bo-wen, WANG Yan-hui, DUAN Fu-zhou. Assessment on Transport Superiority and Relation with Poverty in Contiguous Poor Areas:A Case Study of Wuling Mountain Area and Its Surrounding Four Provinces[J]. Resource Development & Market, 2014, 30(8): 924-928. |

| [5] |

王武林, 杨文越, 曹小曙. 中国集中连片特困地区公路交通优势度及其对经济增长的影响[J]. 地理科学进展, 2015, 34(6): 665-675. WANG Wu-lin, YANG Wen-yue, CAO Xiao-shu. Road Transport Superiority Degree and Impact on Economic Growth in the Concentrated Contiguous Severe Poverty Areas in China[J]. Progress in Geography, 2015, 34(6): 665-675. |

| [6] |

张光南, 张海辉, 杨全发. 中国"交通扶贫"与地区经济差距:来自1989-2008年省级面板数据的研究[J]. 财经研究, 2011(8): 26-35. ZHANG Guang-nan, ZHANG Hai-hui, YANG Quan-fa. The Project of Poverty Alleviation through Transport Construction and Regional Economic Disparities in China:Evidence from Provincial Panel Data from 1989 to 2008[J]. Journal of Finance and Economics, 2011(8): 26-35. |

| [7] |

王伯礼, 张小雷. 新疆公路交通基础设施建设对经济增长的贡献分析[J]. 地理学报, 2010, 65(12): 1522-1533. WANG Bo-li, ZHANG Xiao-lei. The Contribution of Highway Traffic Infrastructure Construction to Economic Growth in Xinjiang Based on I-O and ESDA[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(12): 1522-1533. |

| [8] |

于江霞, 海猛, 韩少华. 公路交通与经济发展空间相关性及收敛性分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2015, 15(4): 31-37. YU Jiang-xia, HAI Meng, HAN Shao-hua. Spatial Correlation and Convergence between Highway and Economic Development in China[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2015, 15(4): 31-37. |

| [9] |

罗能生, 彭郁. 交通基础设施建设有助于改善城乡收入公平吗?——基于省级空间面板数据的实证检验[J]. 产业经济研究, 2016(4): 100-110. LUO Neng-sheng, PENG Yu. Transport Infrastructure Construction and Urban-rural Income Equality:An Empirical Test Based on Provincial Panel Data[J]. Industrial Economics Research, 2016(4): 100-110. |

| [10] |

向爱兵, 李名良. 贫困地区交通发展问题及交通扶贫政策效果分析[J]. 综合运输, 2016(11): 21-24. XIANG Ai-bing, LI Ming-liang. The New Directions of Research on Poverty Alleviation through Transportation under a New Situation[J]. China Transportation review, 2016(11): 21-24. |

| [11] |

李庆华, 孙宇. 精准扶贫背景下的西藏生态交通发展战略研究[J]. 西藏大学学报:社会科学版, 2018, 33(4): 140-144. LI Qing-hua, SUN Yu. On the Development Strategy of Tibet's Eco-traffic in the Context of Targeted Poverty Alleviation[J]. Journal of Tibet University, 2018, 33(4): 140-144. |

| [12] |

戢晓峰, 刘丁硕. 基于3D理论与SEM的县域交通可达性与空间贫困的耦合机制[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(7): 1467-1477. JI Xiao-feng, LIU Ding-shuo. Coupling Mechanism of County Traffic Accessibility and Spatial Poverty Based on 3D Theory and SEM:A Case Study in Mountains Border Regions of Western Yunnan[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2018, 27(7): 1467-1477. |

| [13] |

戢晓峰, 连晨希, 陈方. 基于L-3D方法的云南省物流经济空间格局研究[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 141-147. JI Xiao-feng, LIAN Chen-xi, CHEN Fang. Research of Logistics Economic Spatial Pattern of Yunnan Province Based on L-3D Methods[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 141-147. |

| [14] |

殷江滨, 黄晓燕, 洪国志, 等. 交通通达性对中国城市增长趋同影响的空间计量分析[J]. 地理学报, 2016, 71(10): 1767-1783. YIN Jiang-bin, HUANG Xiao-yan, HONG Guo-zhi, et al. The Effect of Transport Accessibility on Urban Growth Convergence in China:A Spatial Econometric Analysis[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(10): 1767-1783. |

| [15] |

曹小曙, 郭建忠, 马卫. 陆路交通基础设施对农业产出的空间溢出效应[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(4): 1-7. CAO Xiao-shu, GUO Jian-zhong, MA Wei. Spatial Spillover Effects of Land Transport Infrastructure on Agricultural Output across China[J]. Areal Research and Development, 2018, 37(4): 1-7. |

| [16] |

ANSELIN L, FLORAX R J G M, REY S J. Advances in Spatial Econometrics:Methodology, Tools and Applications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 2004.

|

| [17] |

戢晓峰, 普永明. 连片特困地区公路运输空间运行特征[J]. 公路交通科技, 2018, 35(7): 142-150. JI Xiao-feng, PU Yong-ming. Spatial Operation Characteristics of Highway Transport in Concentrated Destitute Areas[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2018, 35(7): 142-150. |

| [18] |

戢晓峰, 李武, 郝京京, 等. 连片特困地区可达性与贫困程度的空间耦合模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2017, 17(4): 33-39. JI Xiao-feng, LI Wu, HAO Jing-jing, et al. Spatial Coupling Model between Accessibility and Poverty Intensity in Poverty Contiguous Destitute Areas[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2017, 17(4): 33-39. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36