扩展功能

文章信息

- 高阳, 陈小妮

- GAO Yang, CHEN Xiao-ni

- 国内与东欧高速公路隧道机电设计方案对比研究

- Comparative Study on Electromechanical Design Scheme for Expressway Tunnels between China and Eastern Europe

- 公路交通科技, 2019, 36(8): 108-114, 132

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(8): 108-114, 132

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.08.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-05-09

黑山南北高速公路Smokovac至Matesevo段为黑山国家第一条高速公路,全长41 km,设计车速100 km/h,全线设置16座隧道,其中三车道隧道3座,两车道隧道13座,隧道最长为3 039 m。目前正处在机电工程筹备开工阶段,全线预计于2019年通车。

本条高速为中国企业首次在东欧地区承担隧道机电工程,从多个角度对东欧高速公路隧道机电设计进行了深入研究。同时由于黑山南北高速隧道机电设计有黑山、塞尔维亚等东欧地区工程师参与,设计审批由黑山和东欧地区专家组成的国家审批委员会(SRP)完成,因此黑山南北高速隧道机电设计代表了整个东欧隧道机电设计水平,具备参考意义。

因此,本研究以黑山南北高速为例,对国内和东欧隧道机电设计方案进行对比、研究,有助于更多人员掌握东欧标准体系下的隧道机电设计技术,更有助于中国企业在东欧地区开辟隧道机电建设市场。

1 设计规范对比国内隧道机电设计主要参考行业规范是D70/2《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》(以下简称D70),以及照明、通风设计细则。

黑山没有隧道机电专用设计规范,参考规范以业主招标要求为准,主要包括德国技术标准《公路隧道的设备和操作法规》[1]2006年版(以下简称RABT)和奥地利规范《隧道通风设备设计基本原则》[2](以下简称RVS),隧道照明参照欧洲通用照明规范,例如CR:14380:2003 《Lighting applications- Tunnel lighting》和CIE 88:2004《公路隧道和地道照明指南》等。

泛欧公路还需遵守欧洲议会和理事会2004年4月29日公布的2004/54/EC《关于泛欧公路网(TERN)中隧道最低安全要求的指令》,本指令规定了隧道机电设施最低配置要求。

2 设计规模对比国内高速公路根据隧道长度、交通量等参数确定隧道等级,再根据隧道等级确定机电设施设置规模[3-5];东欧高速公路根据隧道长度、交通量等参数确定机电设施设置规模[6-9]。

根据规范对设计规模进行综合对比,结果如表 1所示。

| 序号 | 机电设备 | 国内 | 东欧 |

| 1 | 机械通风 | 1 km长度以上隧道必须设置机械通风进行排烟。 机械通风通过公式进行初步判定。 |

泛欧公路最低要求为所有长度超过1 000 m,且每车道交通量超过2 000辆的隧道均应安装机械通风系统; RVS:规定隧道长度大于500 m,交通量较大时设置机械通风进行排烟; RABT:设置机械通风隧道长度为大于400 m |

| 2 | 消火栓 | 500 m及以上B级隧道宜(A级隧道为应)设置消火栓和水成膜 | 长度为400 m的隧道必须配备消火栓 |

| 3 | 照明 | 100 m以下和100~200 m的非光学长隧道不设置照明 | 一般隧道必须设置电光照明 |

| 4 | 应急照明 | 长度500 m以上隧道设置 | 长度400 m以上隧道设置 |

| 5 | 交通监控设施 | 根据隧道等级配置 | 对于小于300 m的短隧道和非光学长隧道不配置,其余均配置。 |

| 6 | 自动火灾报警 | 根据隧道等级B级以上配置 | 火灾报警装置在隧道长度大于400 m或设置机械通风的隧道均需设置。 |

| 7 | 手动报警按钮 | 根据隧道等级B级以上配置 | 在长度大于400 m的隧道,在隧道内每个紧急呼叫站的手动火警警报系统必须设有按钮报警。 |

| 8 | 视频监控 | 根据隧道等级B级以上配置 | 长度400 m以上隧道设置 |

| 9 | 无线电 | 未作要求 | 长度400 m以上隧道设置 |

| 10 | 交通广播 | 未作要求 | 长度400 m以上隧道设置 |

| 11 | 扬声器 | 根据隧道等级B级以上配置 | 设置视频监控的隧道需设置 |

| 12 | 疏散逃生标志 | 500 m以上隧道设置,宜采用电光照明 | 400 m以上采用电光照明,400 m以下隧道可为无源 |

| 13 | 紧急电话 | 根据隧道等级B级以上配置 | 长度400 m以上隧道设置或设置机械通风的隧道 |

| 14 | UPS | 一级特别重要负荷配置 | 应急照明、照明通风控制、SCADA系统需配置。 |

| 15 | 供电 | 双电源,可为两路外电,一路外电+柴油机,重要负荷配置UPS。 | 两路外电,重要负荷配置柴油发电机和UPS。 |

3 设计参数取值

(1) 交通量

东欧隧道通风计算选择第10年交通量,但一般开通第1年计算所需新风量为最大值,随着年限增加所需新风量并不再增加,主要原因是当地机动车数量基本保持稳定,同时机动车有害气体排放量逐年降低。

国内隧道通风计算选择第10年交通量,机动车有害气体排放量排放以2000年为单位,按照2%递减,最大年限不超过30 a。

另外东欧规范中针对柴油车比例如果没有相关数据,一般可以选择20%,而国内需要依照工可数据,并没有给出参考值。

(2) 洞外亮度计算方法

国内一般在前期根据天空面积百分比、洞口朝向或洞外环境等确定设计亮度,例如天空面积百分比为0,洞外环境为亮环境时,车速为100 km/h时,洞外亮度为3 500 cd/m2。

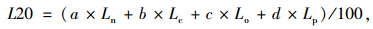

东欧是根据计算公式进行计算,公式如下:

|

式中,Ln为天窗;a为区域中天空百分比;Lc为公路亮度;b为区域中道路百分比;Lo为环境百分比;c为区域中环境百分比;Lp为入口段起始区亮度;d为区域中洞口百分比。

黑山南北高速16座隧道,一般L20均在3 500~4 500 cd/m2之间。

4 设计方案对比 4.1 通风设施国内与东欧100 km/h高速公路隧道通风设计进行对比,结果如表 2所示。

| 序号 | 设计对比 | 具体内容 | 国内 | 东欧 |

| 1 | 设计指标 | 能见度 | 采用显示性较好灯具时根据车速确定0.005~0.012 m-1,养护维修为0.003 m-1,超过0.012 m-1时关闭隧道。 | RABT:根据透过率选择0.005~0.007 m-1,养护维修为0.001 m-1,超过0.012 m-1时关闭隧道。 RVS: 0.007 m-1。 |

| 2 | CO | 100~150 cm3/m3,养护维修为30 cm3/m3。 | RABT:根据能见度确定CO浓度,30~100 ppm*。 RVS:不超过100 cm3/m3。 |

|

| 3 | NOX | 二氧化氮为20 min内取1 cm3/m3,养护维修为0.12 cm3/m3[10]。 | 氮氧化物浓度需低于15 cm3/m3 | |

| 4 | 换气 | 纵向通风速度不小于1.5 m/s,换气频率每小时3次。 | 纵向流量的最小速度为1 m/s,半横向通风必须至少每小时提供4次空气交换。 | |

| 5 | 火灾 | 热释放率5 km以上30 MW,以下20 MW[11]。 | 根据交通量选择热释放率30, 50 MW和100 MW,黑山南北高速选择50 MW, | |

| 6 | 设计风速 | 不超过10 m/s | 不超过10 m/s | |

| 7 | 设置方案 | 通风方式 | 5 km以上采用轴流通风 | 3 km以上采用轴流通风 |

| 8 | 布设方案 | 在隧道洞口布设,3 km隧道洞内宜增加布设。 | 隧道全线布设分机和通风设备,应该在各种火灾报警区设置射流风机。 | |

| 9 | 设备参数 | 风机防火 | 250 ℃的温度稳定性为60 min | 400 ℃的温度稳定性为90 min |

| 10 | 寿命 | 20 a | 20 a | |

| 11 | 风机可逆 | 推荐单向,也可选择可逆 | 可逆风机 | |

| 12 | 安装方式 | 预埋钢板和拱架 | 后期采用化学或机械锚栓固定 | |

| 13 | 通风控制 | 环境检测 | 纵向通风隧道每一通风分段CO(1套)、能见度(2套)、风速风向(1套)、NO2(2套)等检测器。 | CO、能见度按照600 m间距设置、风速风向按照间距400间距设置,未设置NO2检测器。 |

| 14 | 正反转 | 具备 | 具备 | |

| 15 | 控制方式 | 手动、远程、自动 | 手动、远程、自动[12] |

4.2 照明设施

国内与东欧100 km/h高速公路隧道照明设计进行对比,结果见表 3。

| 序号 | 设计对比 | 具体内容 | 国内 | 东欧 |

| 1 | 设计指标 | 入口段 | 长度:根据停车视距计算,168 m左右。 亮度:包括两段,按照K(0.035~0.045插值)值、0.5K值递减 |

长度:155 m左右。 亮度:根据长度、墙面反射等确定隧道权重,通过权重、停车视距查表。 |

| 2 | 过渡段 | 长度:108,111,167m左右; 亮度:按照入口段亮度0.15,0.05,0.02递减 |

长度:256 m左右。 亮度:入口段亮度平滑递减至基本段亮度。 |

|

| 3 | 出口段 | 3,5倍的基本段亮度 | 可不设置,设置的隧道亮度为5倍基本段亮度 | |

| 4 | 基本段 | 亮度:根据车速、交通量确定,根据交通量在3.5~6.5 cd/m2之间插值。 纵向均匀度:0.5~0.6 总均匀度:0.3~0.4 |

设计亮度:通过权重、停车视距查表,一般大于4 cd/m2。 纵向均匀度:0.6 总均匀度:0.4 |

|

| 5 | 应急照明 | 亮度:不低于中间段亮度10%,且不低于0.2 cd/m2。 500 m以下隧道不设置。 |

亮度:不低于10 lx。 400 m以下隧道不设置。 |

|

| 6 | 人行横洞照明 | 亮度:≥1.0 cd/m2 | 照度:≥15 lx | |

| 7 | 车行横洞照明 | 亮度:≥1.0 cd/m2 | 亮度:≥2.0 cd/m2 | |

| 8 | 紧急停车带 | 亮度:4.0 cd/m2 | 所在区域主洞设计亮度3倍。 | |

| 9 | 引道照明 | 长度:约180 m 亮度:2.0 cd/m2 |

长度:约195 m 亮度:2.0 cd/m2 |

|

| 10 | 设备要求 | 寿命 | LED为5万×104 h | LED为10×104 h |

| 11 | 色温 | 4 000~5 500 K | 4 000 K | |

| 12 | 显色性 | 一般不低于65 | 高于70 | |

| 13 | 防护等级 | IP65 | IP66 | |

| 14 | 频闪 | 低于2.5 Hz,高于15 Hz | 低于2.5 Hz,高于13 Hz | |

| 15 | 减光 | 在隧道行车时间超过135 s时,前30 s为设计亮度,第2段可以按照80%减光; | 在超过2 500 m的隧道中,在500 m后降低到夜间照明的水平;然而,它一定不能低于1 cd/m2(维护值)。 | |

| 16 | 眩光抑制 | 未作要求 | TI阈值不得超过15% | |

| 17 | 照明控制 | 控制分级 | 根据洞外亮度、交通量分级控制 | 根据洞外亮度、交通量分为6级控制 |

| 18 | 控制方案 | 无级调光较多,部分做单灯控制[13-15]。 | 无级调光且单灯控制,一般采用DALI总线方式。 | |

| 19 | 亮度检测器 | 距离在洞口停车视距处 | 距离在洞口停车视距处 |

4.3 消防设施

国内与东欧100 km/h高速公路隧道消防设计进行对比,结果见表 4。

| 序号 | 设计对比 | 具体内容 | 国内 | 东欧 |

| 1 | 设计原则 | 推荐常高压,可采用稳高压 | 一般为稳高压 | |

| 2 | 消火栓 | 间距 | 双车道50 m | 为150 m |

| 3 | 压力 | 0.5 MPa | 0.6~1.2 MPa | |

| 4 | 栓口 | DN65双口栓 | 一个DN80,两个DN50的三口栓 | |

| 5 | 水袋 | 30 m | 120 m | |

| 6 | 水量 | 5 L/s | 7 L/s | |

| 7 | 水管 | 无缝或者镀锌钢管 | 球墨铸铁 | |

| 8 | 水管 | 洞口环形连接 | 洞口环形连接 | |

| 9 | 电伴热 | 国内在洞口加强设置,洞内减弱设置。 | 东欧仅在洞口前200 m设置。 | |

| 10 | 水成膜 | 与消火栓同步设置 | 未要求 | |

| 11 | 灭火器 | 间距 | 双车道50 m | 除在消火栓壁龛、紧急电话壁龛均按照间距150 m两侧设置外,停车带、变电站、电力壁龛均设置,具备灭火器取出通知功能 |

| 12 | 重量 | 5~8 kg | 6,9 kg | |

| 13 | 数量 | 2~3具 | 各一 | |

| 14 | 水池 | 容量 | 根据隧道长度、火灾延续时间确定,分为108,188,288 m3共3类。 | 供水量20 L/s,持续供水60 min,需要72 m3蓄水池水池考虑备用容量。 |

| 15 | 补水 | 48 h蓄水 | 24 h蓄水 | |

| 16 | 液位 | 配置液位装置 | 配置液位装置 | |

| 17 | 水泵房 | 水泵 | 工作泵一主一备 | 工作泵一主一备 |

| 18 | 排水 | 排水泵未作要求 | 要求设置排水泵 | |

| 19 | 泵房 | 地下式与地上式均有 | 地下式 | |

| 20 | 防火门 | 人行推拉门、车行卷帘门 | 推拉门,设置逃生门,车行横洞可电动开门 |

4.4 监控、通信设施

国内与东欧100 km/h高速公路隧道监控、通信设计进行对比,结果见表 5。

| 序号 | 设计对比 | 具体内容 | 国内 | 东欧 |

| 1 | 交通信息装置 | 可变信息标志 | 可变限速标志在入口前50~200 m,可在特长、长隧道内部设置。 | 洞口100~200 m,洞内间距300 m设置。 |

| 2 | 情报板 | 紧急停车带侧壁中部 | 紧急停车带侧壁中部 | |

| 3 | 信号灯 | 入口联络通道前20~50 m | 在隧道洞口设置 | |

| 4 | 车道指示标志 | 入口、出口和车行横洞设置 | 洞内间距80~200 m | |

| 5 | 栏杆 | 未作要求 | 在隧道洞口设置 | |

| 6 | 视频监控 | 隧道口100~400 m,隧道内间距150 m。 | 入口旋转,洞内固定,间隔在75~150 m之间 | |

| 7 | 视频事件检测 | 一般固定摄像机带视频事件检测 | 一般固定摄像机带视频事件检测 | |

| 8 | 车检器 | 隧道洞口200~300 m | 隧道洞口附近设置,中间设置间距800~1 000 m | |

| 9 | LED诱导灯 | 未强制要求,一般设置 | 一般隧道均设置 | |

| 10 | 紧急呼叫设施 | 紧急电话 | 设置间距不大于200 m | 设置间隔应小于150 m |

| 11 | 无线电 | 未作要求 | 隧道入口周围的150 m范围内 | |

| 12 | 交通广播 | 未作要求 | 至少一个VHF无线电信道接收 | |

| 13 | 扬声器 | 隧道内每隔50 m,以及入口、出口、横洞侧。 | 隧道外扬声器的功率为30 W,隧道内扬声器的功率为20 W。放大器的功率为100 W,隧道内扬声器的间距为150 m | |

| 14 | 火灾报警 | 自动火灾报奖 | 点型火焰、线性感温、图像型 | 1.一般采用光线光栅火灾探测电缆。 2.变电站和电气壁龛采用点型火灾探测器。 |

| 15 | 手动报警按钮 | 不大于50 m。 | 设置在紧急电话壁龛内,间距150 m | |

| 16 | 交通安全设施 | 疏散逃生标志 | 500 m以上隧道,间距50 m | 一侧非电光标志间距25 m,另一侧电光和非电光交错设置间距25 m。 |

| 17 | 横洞标志 | 要求设置 | 要求设置 | |

| 18 | 紧急停车带标志 | 要求设置 | 要求设置 | |

| 19 | 紧急电话标志 | 要求设置 | 要求设置 | |

| 20 | 消防设施标志 | 要求设置 | 要求设置 |

4.5 配电设施

国内与东欧100 km/h高速公路隧道供配电设计进行对比,结果见表 6。

| 序号 | 设计对比 | 具体内容 | 国内 | 东欧 |

| 1 | 变电站 | 高压侧 | 高压母线设置母联,低压备用时高压母线不设置母联 | 高压母线设置母联 |

| 2 | 低压侧 | 部分重要隧道低压备用 | 变压器低压备用 | |

| 3 | 发电机 | 没有一级负荷不设置 | 全部设置 | |

| 4 | 配电设施 | 电力电缆 | 隧道内采用耐火或阻燃电缆 | 隧道内采用低烟无卤电缆 |

| 5 | 支架 | 热镀锌 | 洞口采用不锈钢,其余采用热镀锌 |

5 结论

通过对国内和东欧高速公路隧道机电设计方案综合对比结果进行对比、研究,可以分析出如下结论:

(1) 设计理念

国内与东欧隧道机电设计理念基本类似,均根据隧道重要性设置照明、通风、消防、监控、火灾等各类机电设施,以及疏散、指示等各类安全设施标志。

(2) 设计规模

东欧隧道机电设计规模较国内大,设计方案趋于保守。东欧隧道一般以400 m为界限,超过400 m各类设施配置更为齐全;国内根据隧道等级配置各类设施,一般在B级以上才需配置各类设施。

(3) 设计规范

国内设计规范更为系统,设计方案较为统一,而东欧没有统一设计规范,不同规范之间差别较大,在业主允许情况下可以有选择参考,设计方案有所差别。

(4) 设计参数

① 国内交通量参数计算更为细致,东欧交通量计算较为简单。

② 东欧洞外亮度根据CIE要求进行计算,与洞口实际情况结合更为紧密,而国内洞外亮度取值较为单一,照明设计个性化不强。

③ 与环境相关的隧道通风设计参数选择东欧比国内更为严苛。

④ 东欧隧道通风火灾释放量取值较大,造成火灾排烟风机设置规模偏大。

(5) 设计方案

① 东欧隧道设置国内一般不作要求的机电设施,比如洞口栏杆、无线电和交通广播等。

② 东欧隧道与消防、救援、疏散和逃生相关的设计冗余考虑较多,比如除疏散标志外还设置有疏散标线,洞内消火栓除考虑互为备用外还为消防车补水使用,灭火器设置范围较广,水池补水时间24 h低于国内的48 h,提高了隧道运营可靠性。

③ 东欧隧道供配电采用有两路外电加柴油发电机,排烟风机设置数量较多,摄像机设置间距过密,大幅提高了建设和运营成本,但实际应用意义不大。

④ 东欧隧道部分设计方案更加科学、人性化,值得国内借鉴。例如隧道照明采用平滑过渡方案,相比较国内采用的断崖过渡方案,更有利于驾驶员的视觉适应;车行横洞门设置有人行专用门,更有利于人员逃生;灭火器设置自动检测装置,可联动触发火灾报警措施,并便于及时补充灭火器。

⑤ 国内与东欧隧道部分设计习惯不一致。比如东欧照明控制采用DALI总线方式,接线较为复杂,国内一般采用485控制方式较多,接线简单;国内采用预埋钢板和拱架,后期安装风机,东欧主要采用后期通过化学或机械锚栓固定风机;东欧隧道消防电伴热仅在洞口200 m设置,较国内全隧道设置方案更为节能,但在极低气温下消防管道存在冻住的可能[16-17]。

(6) 设备选型

① 东欧与火灾相关设备的参数要求更高,例如排烟风机火灾性能要求更为严格,电缆、桥架等耐火性要求更高[18]。

② 东欧部分设备参数取值过于保守,但实际应用意义不大,例如部分消防管道压力超过工作压力,只是单纯提高造价,无实际意义。

③ 东欧部分设备较国内更为先进,例如LED照明灯具比国内通用灯具指标更为先进。

④ 东欧部分设备选型与国内差别较大,例如消防管道一般选择球墨铸铁,而国内一般选择无缝钢管;预留预埋采用波纹管,而国内一般选择焊接钢管;另外部分重要设备要求采用不锈钢,国内一般采用镀锌钢。

随着黑山南北高速项目工程建设的推动,对国内与东欧二者隧道机电技术之间差异的认识会越来越深,这有利于中国企业“走出去”,在东欧地区争取更多市场份额,也将为“一带一路”做出更大贡献。

| [1] |

Road and Transportation Research Association. Regulations for the Equipment and Operation of Road Tunnels[M]. Berlin: Road and Transportation Research Association Publishing Company, 2006.

|

| [2] |

Austria Research Association for Roads, Rail And Transport. Tunnel Equipment Ventilation Basic Principles[M]. [S. l.]: Austria Research Association for Roads, Rail And Transport, 2008.

|

| [3] |

JTG D70/2-2014, 公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施[S]. JTG D70/2-2014, Specifications for Design of Highway Tunnels-Section 2 Traffic Engineering and Affiliated Facilities[S]. |

| [4] |

TG/T D70/2-01-2014, 公路隧道照明设计细则[S]. JTG/T D70/2-01-2014, Guidelines for Design of Lighting of Highway Tunnels[S]. |

| [5] |

JTG/T D70/2-02-2014, 公路隧道通风设计细则[S]. JTG/T D70/2-02-2014, Guidelines for Design of Ventilation of Highway Tunnels[S]. |

| [6] |

PIARC World Road Association. Road Tunnels: Vehicle Emission and Air Demand for Ventilation[R]. Paris: PIARC World Road Association, 2004.

|

| [7] |

European Parliament and European Council. On Minimum Safety Requirements for Tunnels in the Trans-European Road Network: Directive 2004/54/EC of European Parliament and of the Council[R].Luxembourg: European Parliament and European Council, 2004.

|

| [8] |

CEN.CR: 14380: 2003, Lighting Applications-Tunnel Lighting[S].

|

| [9] |

International Commission on Illumination (CIE). Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses (TC-4.6), Draft(2004b)[R]. Vienna: CIE, 2004.

|

| [10] |

王亚琼, 谢永利, 张素磊, 等. 氮氧化物对隧道需风量影响研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(10): 89-94. WANG Ya-qiong, XIE Yong-li, ZHANG Su-lei, et al. Study on Effect of Nitrogen Oxides on Tunnel Required Ventilation[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(10): 89-94. |

| [11] |

易赛莉. 公路隧道火灾烟气特性数值模拟分析[J]. 公路交通科技, 2010, 27(1): 89-94. YI Sai-li. Analysis on Characteristics of Fire Smoke in Highway Tunnel by CFD Simulation[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(1): 89-94. |

| [12] |

杨秀军, 石志刚, 汤召志, 等. 基于性能化分析的港珠澳大桥沉管隧道通风系统设计[J]. 公路交通科技, 2017, 34(增1): 84-90, 94. YANG Xiu-jun, SHI Zhi-gang, TANG Zhao-zhi, et al. Design of Ventilation System of HZMB Immersed Tunnel Based on Performance Analysis[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(S1): 84-90, 94. |

| [13] |

王少飞, 邓欣, 吴小丽. 公路隧道照明控制技术综述[J]. 公路交通技术, 2010(2): 132-138. WANG Shao-fei, DENG Xin, WU Xiao-li. Overview of Lighting Control Techniques in Expressway Tunnels[J]. Technology of Highway and Transport, 2010(2): 132-138. |

| [14] |

张利东, 秦莉, 蒋海涛, 等. 隧道照明智能监控软件系统的设计与实现[J]. 公路交通科技, 2017, 34(10): 92-99, 107. ZHANG Li-dong, QIN Li, JIANG Hai-tao, et al. Design and Implementation of Intelligent Monitoring Software System for Tunnel Lighting[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(10): 92-99, 107. |

| [15] |

韩直, 方建勤, 洪伟鹏. 公路隧道节能技术[M]. 北京: 人民交通出版社, 2010: 286-296. HAN Zhi, FANG Jian-qin, HONG Wei-peng. Highway Tunnel Energy Saving Technology[M]. Beijing: China Communications Press, 2010: 286-296. |

| [16] |

孙庆翔, 秦刚, 丁国锋. 高速公路隧道灾害事件检测新方法及应用研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(11): 94-99. SUN Qing-xiang, QIN Gang, DING Guo-feng. A New Detection Method and Application for Expressway Tunnel Accidents and Disasters[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(11): 94-99. |

| [17] |

王华牢, 刘学增, 马小君. 长大公路隧道火灾安全疏散研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(11): 83-87. WANG Hua-lao, LIU Xue-zeng, MA Xiao-jun. Research on Safe Evacuation in Long Road Tunnel during Fir[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Developmen, 2010, 27(11): 83-87. |

| [18] |

戴国平. 英法海峡隧道火灾事故剖析及其启示[J]. 铁道建筑, 2001, 6(3): 6-9. DAI Guo-ping. Analysis on Fire Accident in Anglo-French Strait Chunnel and Its Enlightenment[J]. Railway Engineering, 2001, 6(3): 6-9. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36