扩展功能

文章信息

- 刘汉勇, 李龙, 李贺东

- LIU Han-yong, LI Long, LI He-dong

- 钢-超高延性混凝土组合桥面结构力学性能分析及疲劳试验

- Mechanical Behavior Analysis and Fatigue Test on Composite Bridge Deck Structure with Steel and Ultra High Ductility Concrete

- 公路交通科技, 2019, 36(8): 59-66

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(8): 59-66

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.08.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-11-16

2. 山东省建筑科学研究院, 山东 济南 250031;

3. 浙江理工大学 建筑工程学院, 浙江 杭州 310058

2. Shandong Provincial Academy of Building Research, Jinan Shandong 250031, China;

3. School of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang 310058, China

随着科技进步和经济发展,我国桥梁建设逐渐向大跨径、轻柔化发展,大跨径悬索桥、斜拉桥多采用正交异性板和沥青混合料铺装作为桥面系,据统计,我国正交异性钢桥面铺装已超过400万m2[1-2]。随着桥梁服役时间的增长,加之交通量迅速增长和重载及超载车辆增加等因素,导致钢桥面铺装破损和正交异性板疲劳开裂现象频繁发生。近年来,国内外学者和工程技术人员针对铺装材料性能和正交异性板疲劳开裂等问题开展了大量研究工作[3-8],一定程度上降低了钢箱梁桥面系病害发生频率,但难以根本解决此类病害。

近年来,许多学者和工程技术人员开始考虑采用刚性铺装替代现有的沥青混凝土铺装,以此来达到提高钢桥面板整体刚度,降低其应力水平,抑制其疲劳开裂的目的。目前出现的刚性铺装材料包括高韧性轻骨料混凝土[9]、钢纤维混凝土[10-11]、超高性能混凝土[12-14]等,有关研究表明[15-18],采用刚性铺装后,钢桥面板中各关键受力部位的应力可降低20%~40%之多。

目前已有一些大跨径钢桥使用刚性铺装的工程案例,从实际工程中的表现来看,钢纤维混凝土作为钢桥面铺装并不成功,加筋超高性能混凝土等其他材料作为钢桥面铺装目前表现出积极的应用前景,但尚缺乏长期的实践检验(加筋超高性能混凝土铺装按100年使用寿命设计)。因此,总的来说当前大跨径钢桥桥面铺装的首选方案仍为沥青混凝土铺装。

刚性铺装由于具有能够显著降低钢桥面板应力水平的优点,对降低钢箱梁疲劳开裂风险十分有益,将刚性铺装方案作为一种大跨径钢箱梁桥钢桥面加固方案,用于既有存在病害的钢箱梁承载力恢复甚至提高,延长正交异性钢桥面体系的使用寿命是非常有意义的。另外,随着刚性铺装的逐渐成熟,未来也有潜力作为新建钢桥桥面铺装方案使用。

我国早期修建的大跨径钢桥有多座已出现了严重的钢桥面板疲劳开裂现象,如虎门大桥、军山大桥等,未来这些大桥不可避免地要面临钢桥面板的维修加固,一方面要对原有的裂纹进行处理,另一方面也要恢复至设计承载能力。基于现实工程需求,本研究重点针对超高延性混凝土(Ultra High Ductility Concrete,UHDC)作为钢桥面铺装的系列技术开展研究,提出了UHDC与钢桥面板组成的组合桥面结构,并针对该铺装结构方案开展了仿真分析及疲劳试验,对钢-超高延性混凝土组合桥面结构的受力特点和服役性能进行了系统研究。

1 钢-UHDC组合桥面概述 1.1 铺装材料UHDC是一种由水泥、粉煤灰、硅粉、石英砂、PVA纤维和外加剂(减水剂、增稠剂、膨胀剂和消泡剂)加水配制而成的水泥基复合材料,是根据钢桥面铺装的受力特点,以工程水泥基复合材料(Engineered Cementitious Composites, ECC)为基础设计而成的一种适用于钢桥面铺装的新型材料。其立方体抗压强度可达到60 MPa,弹性模量可达到30 GPa,抗拉强度可达到7 MPa,极限拉应变可达到30 000 με。UHDC材料在具有一定强度的前提下,还具有超高的延性、优异的裂缝控制能力以及裂缝自愈合能力,与钢桥面协调变形能力强,且施工工艺简单,常规洒水养护即可,其自身特点使其非常适合作为组合桥面的混凝土层使用。

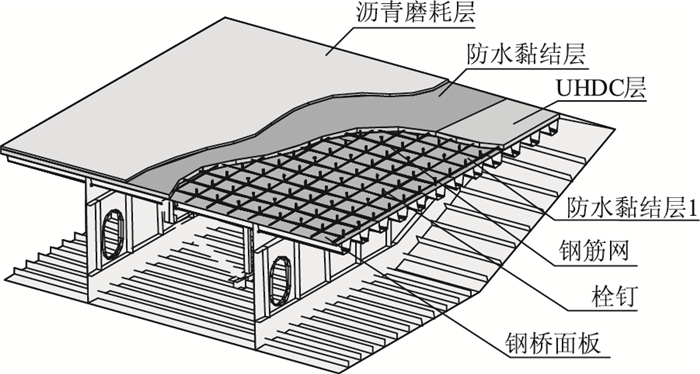

1.2 铺装结构本研究提出的组合桥面铺装结构方案,如图 1所示。组合桥面铺装主要由钢桥面板、5 cm厚配筋UHDC层和3 cm厚沥青磨耗层组成,钢桥面板上表面焊接栓钉,并设置防水黏结层,UHDC层与钢桥面板间通过栓钉相连。UHDC层上表面采取表面粗糙处理,并设置防水黏结层,确保与其上的沥青磨耗层之间形成可靠连接。通过采用组合桥面铺装对原钢箱梁进行加固,理论上可显著提高钢桥面板的刚度,降低原钢箱梁受力关键部位的应力水平,从而延缓或避免疲劳裂缝的产生和扩展,延长原桥面系的使用寿命。

|

| 图 1 组合桥面铺装体系方案 Fig. 1 Scheme of composite deck pavement system |

| |

1.3 铺装结构特点

本研究提出的钢-UHDC组合桥面铺装与传统超高性能混凝土组合桥面铺装相比具有如下特点:

(1) 鉴于钢桥面铺装层很薄,约在5 cm左右,铺装结构层承载力有限。本研究所用铺装材料UHDC具备超高延性、优异的裂缝控制能力及裂缝自愈合能力,与钢桥面板协调变形能力强,以材料本身的超高变形能力抵御铺装层开裂风险。且材料本身密度略低于传统沥青铺装密度,传统沥青铺装更换为本铺装方案不会显著增加钢箱梁整体自重。

(2) 传统超高性能混凝土铺装结构层采取超密配筋抵抗开裂,纵横向配筋率均不低于3%。钢-UHDC组合桥面由于铺装材料本身具备极强的控裂能力,铺装层中纵横向分别采用2%的配筋率即可满足结构抗裂要求,可显著节约钢筋用量。

(3) 传统超高性能混凝土铺装结构混凝土层浇注完成后需高温蒸汽养护,而钢-UHDC组合桥面铺装混凝土层浇注后采取常规洒水养护即可。

2 钢-UHDC组合桥面力学性能分析以虎门大桥悬索桥为背景开展分析,该桥桥面板厚12 mm,下设槽形闭口肋,肋高262 mm,肋上口宽324.1 mm,肋下部宽207.7 mm,肋间距295.9 mm,肋厚8 mm,横隔板间距4 m,横隔板厚8 mm,吊索处横隔板厚10 mm,横隔板加劲肋厚10 mm。取该悬索桥标准段两吊索之间部分,建立有限元模型进行分析。为对比不同铺装体系的受力性能,共分析了3种方案,分别为:

(1) 钢箱梁模型(无铺装);

(2) 钢箱梁+8 cm厚沥青铺装模型;

(3) 钢箱梁+5 cm厚UHDC层+3 cm厚沥青铺装模型。

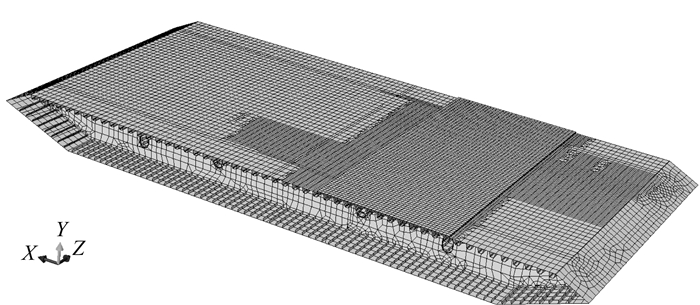

2.1 有限元模型钢箱梁几何模型横向共52个U形加劲肋,纵向为3跨(两横隔板之间为1跨),模型两端各挑出2 m,全长16 m,宽35.6 m。

模型钢结构部分由钢板焊接而成,选择4节点四边形壳单元S4R进行模拟,桥面铺装层采用8节点实体单元C3D8R模拟。

图 2为模型网格划分情况。采用自由网格划分技术,对几何模型进行网格划分,并在U肋与横隔板相交处进行了局部网格加密,为观察铺装材料的应力情况,铺装层也进行网格加密处理。

|

| 图 2 有限元模型 Fig. 2 Finite element model |

| |

2.2 材料参数

分析用到的主要材料参数为:

钢:弹性模量Es=2.06×105 MPa,泊松比ν=0.3;沥青混凝土:弹性模量Ea=1 000 MPa,泊松比ν=0.25;UHDC:弹性模量Ec=30 000 MPa,泊松比ν=0.2。

2.3 荷载及边界条件边界条件:为模拟吊索对钢箱梁的约束情况,4个吊点处3个方向线位移分别为Ux=Uy=Uz=0;Uy=Uz=0;Uy=0;Uy=0。

荷载:根据对分析结果的要求施加不同荷载。

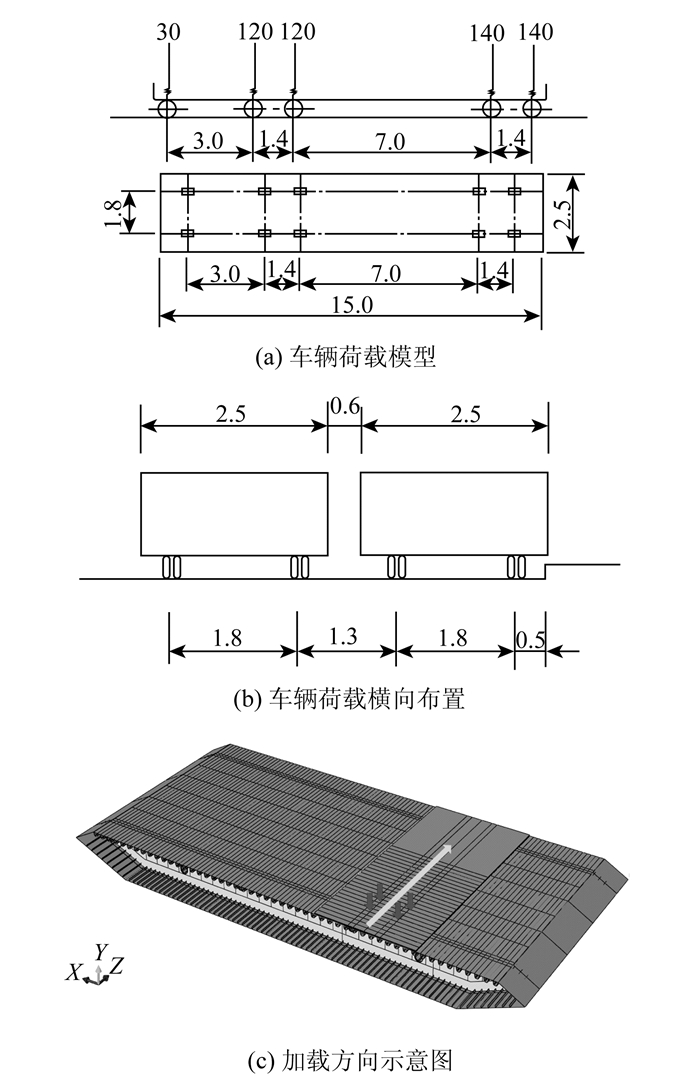

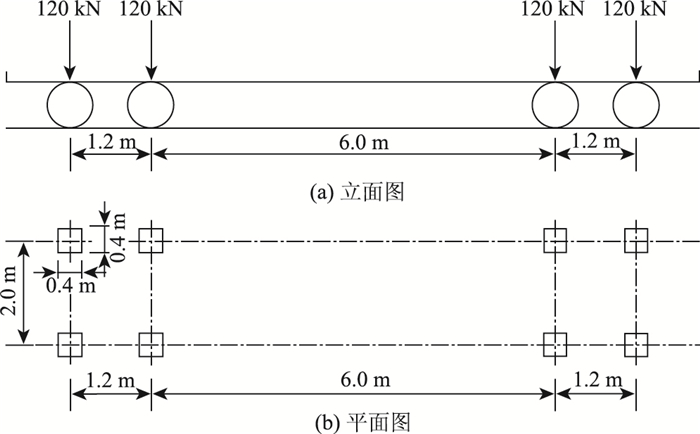

(1) 分析铺装层最大竖向变形、铺装层最大拉应力时

采用《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2015)[19]中的车辆荷载进行加载,该车为5轴式车辆,总重为550 kN,如图 3(a)所示。由于前3轴与后两轴相距较远,考虑到钢桥面在车轮荷载作用下的局部作用效应非常明显,仅取后两轴进行加载。同时,横向考虑两辆车同时加载,车辆荷载的横向布置见图 3(b)。轮载作用面积取200 mm(长度)×600 mm(宽度),将桥面板上方的铺装层切割成若干份200 mm×600 mm的实体块,通过在不同荷载步对不同的实体块上表面施加压力荷载,模拟轮载在桥面板上方的移动加载。每个实体块施加的压力值为70 kN/(0.2 m×0.6 m)=583.3 kN/m2。加载区域长度为6 m,考虑到结构对称性,有限元分析中仅进行了半个加载区长度范围内的轮载受力分析,加载情况如图 3(c)所示。

|

| 图 3 荷载模型及加载方向示意图(单位:mm) Fig. 3 Load model and schematic diagram of loading direction (unit:mm) |

| |

温度荷载按照系统升温为25 ℃、系统降温为-20 ℃考虑,温度梯度效应按日照温差15 ℃考虑。混凝土的温度线膨胀系数取α=1×10-5 ℃,钢的温度线膨胀系数取α=1.2×10-5 ℃。混凝土收缩转化为温度梯度作用施加到模型上。根据JTG D60—2015,模型中汽车荷载制动力的值为330 kN。

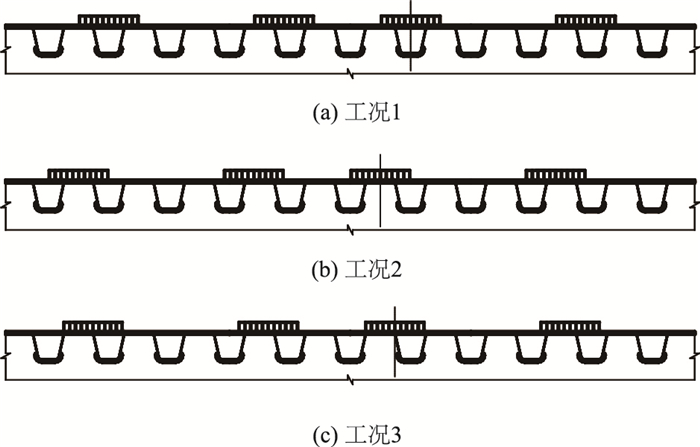

横桥向考虑了3种荷载工况,见图 4。

|

| 图 4 加载工况 Fig. 4 Loading cases |

| |

(2) 分析正交异性钢桥面板应力时

重点关注采用组合桥面铺装后对正交异性板动载应力水平的降低作用,属于抗疲劳设计范畴,故采用Eurocode 3[20]中的疲劳车进行加载,如图 5所示。由于前两轴与后两轴相距较远,取其中任意前后两轴进行加载,将桥面板上方的铺装层切割成若干份400 mm×400 mm的实体块,通过在不同荷载步对不同的实体块上表面施加压力荷载,模拟轮载在桥面板上方的移动加载。每个实体块施加的压力值为60 kN/(0.4 m×0.4 m)=375 kN/m2。加载区域长度亦为6 m,加载情况见图 3(c)。

|

| 图 5 荷载模型 Fig. 5 Loading model |

| |

横桥向考虑了5种荷载工况,见图 6。

|

| 图 6 加载工况 Fig. 6 Loading cases |

| |

2.4 分析结果

为便于比较分析,首先对几个结构部位的称呼进行约定:假定从试验构件沿荷载行进方向依次是跨1至跨3,如图 7所示。

|

| 图 7 控制截面及构件名称约定(单位:cm) Fig. 7 Appointed control sections and components(unit:cm) |

| |

考察当轮载作用在如图 7所示的A-A,B-B,C-C,D-D,E-E截面时,钢箱梁各个部位的应力及变形情况。

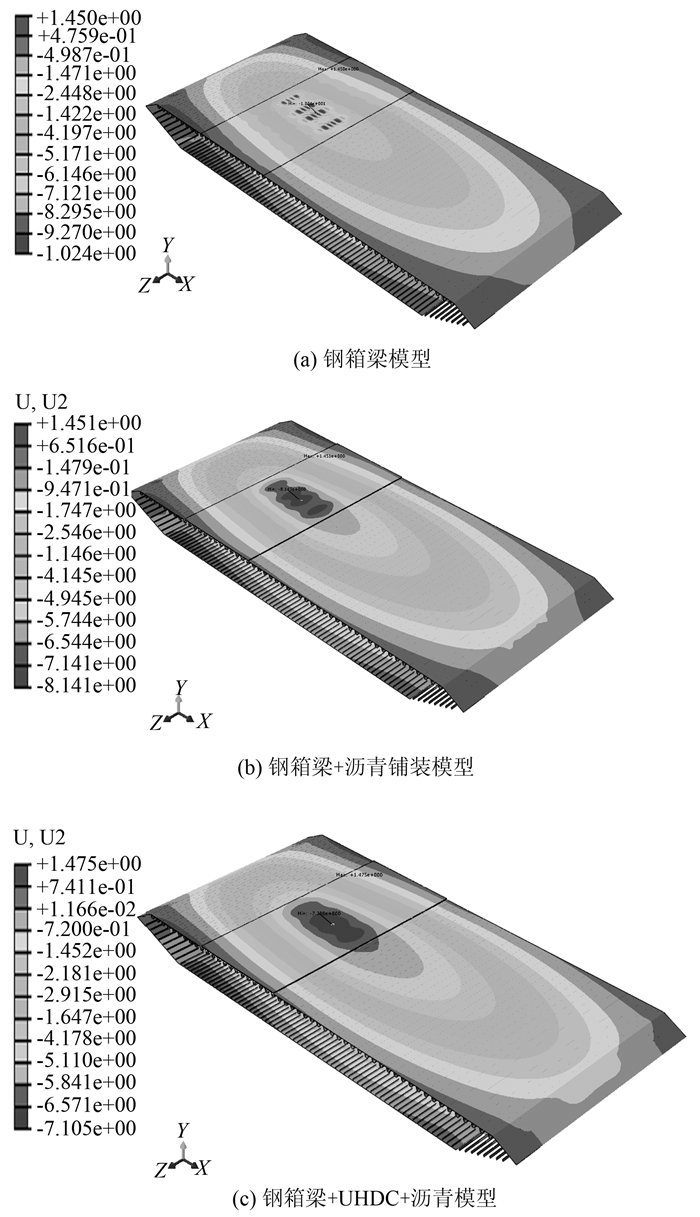

2.4.1 铺装层最大竖向变形JTG D60—2015车辆荷载作用下,3种模型铺装层最大竖向变形结果见表 1。该结果为图 4所示荷载工况1作用于E-E截面的铺装层表面最大竖向变形计算结果(工况1为最不利工况)。可以看出,当荷载作用于中跨跨中位置(E-E截面)时,组合桥面的铺装层表面最大竖向变形较钢箱梁(无铺装)模型降低了近30%,降低幅度显著高于沥青铺装方案。可见,采用组合桥面铺装后,正交异性钢桥面板的刚度显著提升。图 8给出的是轮载作用于E-E截面处3种模型方案铺装层最大表面竖向变形云图,从图 8也可以看出,采用组合桥面铺装后,铺装层表面变形表现出明显的整体变形效果,说明正交异性钢桥面板的刚度得到明显提升。

| 截面位置 | 模型方案 | 最大竖向变形/mm |

|

| E-E | 钢箱梁 | 10.240 | — |

| 钢箱梁+沥青 | 8.143 | 20.5 | |

| 钢箱梁+UHDC+沥青 | 7.305 | 28.7 |

|

| 图 8 轮载作用在E-E截面处铺装层最大竖向变形(单位:MPa) Fig. 8 Maximum vertical deflections of pavement at E-E section under wheel loads(unit:MPa) |

| |

2.4.2 组合桥面模型铺装层最大拉应力

JTG D60—2015车辆荷载、温度、收缩、车辆荷载制动力共同作用下,荷载工况1作用下组合桥面铺装层第一主应力取得最大值,为5.402 MPa,小于该材料的抗拉初裂强度6.6 MPa,静载下并无开裂风险。同时,考虑到UHDC具备的裂缝控制及裂缝自愈合能力,静载下铺装层具备足够的安全储备。

2.4.3 正交异性钢桥面板应力根据正交异性钢桥面板常出现疲劳裂纹的情况,选取图 9所示的a,b,c,d点作为应力计算控制点进行分析。根据分析结果,疲劳车模型在工况5作用下各控制点处的应力均较大,因此以下仅对工况5的分析结果进行比较。

|

| 图 9 应力计算控制点示意图 Fig. 9 Schematic diagram of stress calculation and control points |

| |

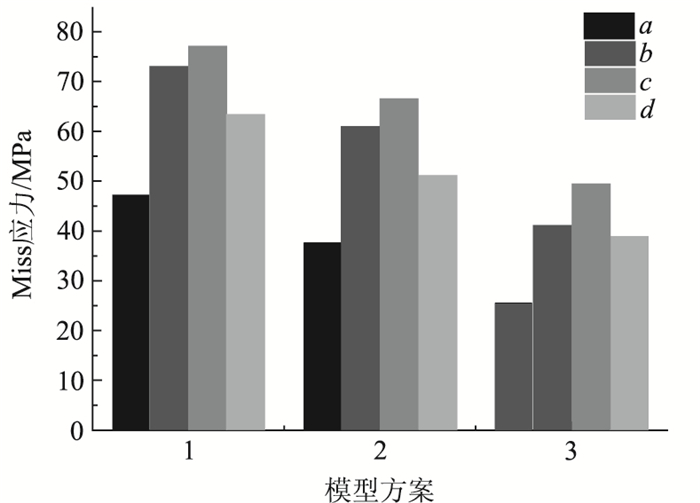

表 2给出了相应的分析结果,从表 2数据可以看出,UHDC组合桥面各应力控制点处的最大Mises应力较钢箱梁(无铺装)模型降低了约25%~45%,降低幅度显著高于沥青铺装方案。

| 截面 | 位置 | 模型方案 | 最大Mises应力/MPa |

|

| B-B (边跨跨中) | a | 钢箱梁 | 39.420 | |

| 钢箱梁+沥青 | 37.212 | 5.6 | ||

| 钢箱梁+UHDC+沥青 | 29.171 | 26.0 | ||

| d | 钢箱梁 | 63.359 | ||

| 钢箱梁+沥青 | 51.165 | 19.2 | ||

| 钢箱梁+UHDC+沥青 | 38.461 | 39.3 | ||

| D-D (中间横隔板) | a | 钢箱梁 | 47.21 | |

| 钢箱梁+沥青 | 37.41 | 20.8 | ||

| 钢箱梁+UHDC+沥青 | 25.32 | 46.4 | ||

| b | 钢箱梁 | 73.20 | ||

| 钢箱梁+沥青 | 61.057 | 16.6 | ||

| 钢箱梁+UHDC+沥青 | 40.912 | 44.1 | ||

| c | 钢箱梁 | 77.358 | ||

| 钢箱梁+沥青 | 66.444 | 14.1 | ||

| 钢箱梁+UHDC+沥青 | 49.544 | 36.0 |

3种模型a,b,c,d点的Mises应力分析结果如图 10所示,其中,a,b,c点位于D-D截面处,d点位于B-B截面处,横坐标的1,2,3依次代表 3种模型方案。从图 10可以明显看出,模型方案3(UHDC组合桥面)各应力控制点处的应力较其他方案显著降低,因此,从应力分析结果来看,UHDC组合桥面方案在降低钢桥面板应力方面明显优于沥青铺装方案。

|

| 图 10 3种模型方案应力降低幅度比较 Fig. 10 Comparison of stress reductions of 3 models |

| |

3 钢-UHDC组合桥面铺装结构疲劳试验 3.1 试验试件

根据1.2节的组合桥面铺装结构方案,设计了足尺钢箱梁子结构,钢箱梁子结构横向包含3个U型加劲肋,纵向包含两横隔板之间的部分,并在钢桥面上焊接栓钉、铺设钢筋网、浇注超高延性混凝土层,制作了疲劳试验件。其中,钢桥面板之上设置规格为Φ13 mm×40 mm的剪力钉,剪力钉横桥向间距为310 mm,纵桥向间距为250 mm;超高延性混凝土层厚度为5 cm,铺装层中配置C8@50mm钢筋网,钢筋等级为HRB400。

3.2 试验概况采用100 t电液伺服疲劳试验加载系统进行加载,在试件加载点施加正弦波荷载,加载频率为4 Hz。

在整个疲劳试验过程中,各级疲劳荷载及其对应的铺装层与钢桥面板的应力幅见表 3,在表 3所示疲劳荷载作用下,试件总共进行了400万次疲劳试验。在前200万次疲劳试验过程中,每隔10万次停机进行一次静载试验,静载试验最大荷载为160 kN;在后200万次疲劳试验过程中,每隔100万次停机进行一次静载试验,静载试验最大荷载为500 kN。试验过程中采集相应测点的挠度和应变。

| 疲劳荷载/kN | 10~160 | 80~300 | 100~500 |

| 铺装层应力幅/MPa | 0.2~2.2 | 1.2~4.4 | 1.5~7.3 |

| 钢桥面板应力幅/MPa | 3.6~54 | 29~108 | 36~180 |

| 循环次数/万次 | 200 | 100 | 100 |

在经历400万次疲劳试验后,试验试件铺装层和钢桥面板未发现任何裂纹,也未出现任何破坏迹象,遂终止了疲劳试验。

3.3 试验结果与分析试验试件在疲劳试验前后及疲劳试验中间停机进行静载试验所得到的荷载-挠度试验曲线。随着疲劳循环次数的增加,各试验曲线几乎重合,试验试件弯曲刚度随疲劳循环次数的增加未出现明显衰减迹象。

疲劳试验前后及中间静载试验结果显示试验试件抗弯刚度并未出现衰减。从整个试验过程及试验结果来看,组合桥面铺装结构表现出良好的服役性能,在规范规定的疲劳车荷载及高于疲劳车荷载的疲劳荷载作用下,铺装层和钢桥面板均不会出现开裂,可有效延长钢桥面铺装结构使用寿命。

4 结论本研究针对一种组合桥面加固钢箱梁的技术开展了仿真分析和试验研究,取得主要结论如下:

(1) 提出了钢-UHDC组合桥面铺装方案:主要由钢桥面板、配筋UHDC层和沥青磨耗层组成,UHDC层与钢桥面板间通过栓钉连接,钢板及UHDC层表面均设置防水黏结层。该方案具备铺装材料控裂能力强、配筋率低、自重轻、常规养护等优势,是对当前钢桥面铺装方面的一种有益补充,尤其推荐用于钢箱梁开裂后的加固补强。

(2) 对钢-UHDC组合桥面铺装进行了仿真分析。分析结果表明:采用组合桥面铺装体系,可使正交异性钢桥面板关键受力部位的应力水平降低25%~45%,延缓或避免钢桥面板疲劳开裂,同时铺装层也具备足够的安全储备,不存在开裂风险。

(3) 对钢-UHDC组合桥面铺装进行了足尺模型疲劳试验研究。疲劳试验结果表明:在规范规定的疲劳车荷载及高于疲劳车荷载的疲劳荷载作用下,累计经历400万次疲劳试验后,组合桥面铺装结构铺装层和钢桥面板均未出现破坏迹象。

通过系统研究,表明钢-超高延性混凝土组合桥面具备良好的服役性能,可有效延长钢桥面铺装结构使用寿命。本研究成果为既有存在病害的钢桥钢箱梁承载力的恢复甚至提高,乃至新建钢桥的桥面铺装提供了一种有益的选择方案。

| [1] |

郝增恒, 阳君, 李林波. 大跨径钢桥铺装组合结构疲劳性能研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(3): 98-102. HAO Zeng-heng, YANG Jun, LI Lin-bo. Study on Fatigue Performance of Combinational Deck Paving Structure of Long-span Steel Bridge[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(3): 98-102. |

| [2] |

胡光伟.大跨径钢桥面铺装体系力学分析与优化设计[D].南京: 东南大学, 2005. HU Guang-wei. Mechanical Analysis and Structural Optimum Design for Deck Paving of Long-span Steel Bridge[D]. Nanjing: Southeast University, 2005. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10286-2007065653.htm |

| [3] |

XIAO Z G, YAMADA K, YA S, et al. Stress Analyses and Fatigue Evaluation of Rib-to-deck Joints in Steel Orthotropic Decks[J]. International Journal of Fatigue, 2008, 30(8): 1387-1397. |

| [4] |

李兴海, 黄卫, 钱振东, 等. 基于Overlay Tester的钢桥面铺装力学特征的数值分析[J]. 公路交通科技, 2013, 30(10): 33-38. LI Xing-hai, HUANG Wei, QIAN Zhen-dong, et al. Numerical Analysis on Mechanical Characteristics of Steel Deck Pavement Based on Overlay Tester[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(10): 33-38. |

| [5] |

SUGIOKA K, TABATA A, TAKADA Y, YAMAMURA K. Investigation and Reinforcement for Fatigue Crack Damages on an Orthotropic Steel Deck Bridge[C]//Proceedings of 8th Pacific Structural Steel Conference-Steel Structures in Natural Hazards. Wairakei, New Zealand: [s. n.], 2007. https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/tc/g/pdf/23/23-3-4tabata.pdf

|

| [6] |

徐勋倩. 大跨径钢桥面铺装结构精英蚂蚁寻优策略[J]. 公路交通科技, 2009, 26(1): 1-5, 15. XU Xun-qian. Super Excellent Ant Colony Optimization Strategy for Long-span Steel Bridges Deck Pavement Design[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(1): 1-5, 15. |

| [7] |

周怡斌.公路大桥正交异性钢桥面板裂缝成因研究及局部疲劳分析[D].北京: 清华大学, 2010. ZHOU Yi-bin. Crack Cause Study and Local Fatigue Analysis of Orthotropic Steel Decks on Highway Bridges[D]. Beijing: Tsinghua University, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10003-1011280562.htm |

| [8] |

黄卫, 钱振东, 程刚. 环氧沥青混凝土在大跨径钢桥面铺装中的应用[J]. 东南大学学报:自然科学版, 2002, 32(5): 783-787. HUANG Wei, QIAN Zhen-dong, CHENG Gang. Application of Epoxy Asphalt Concrete to Pavement of Long-span Steel Bridge Deck[J]. Journal of Southeast University, 2002, 32(5): 783-787. |

| [9] |

曹玉贵.高强轻质混凝土钢桥面铺装结构层的参数分析[D].武汉: 武汉理工大学, 2009. CAO Yu-gui. Analysis on Structural Parameters of High Strength Lightweight Concrete Steel Bridge Deck Pavement[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10497-2009103248.htm |

| [10] |

KODAMAL T, KAGATA M. Effect of Reducing Strains by SFRC Pavement on Ohira Viaduct[C]//Proceeding of the 2nd International Orthotropic Bridge Conference. Sacramento, USA: [s. n.], 2008. https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/tc/g/pdf/25/4-3.pdf

|

| [11] |

郑元勋, 杨培冰, 康海贵. 冻融环境下混凝土结构耐久性研究综述[J]. 郑州大学学报:工学版, 2016, 37(5): 27-32. ZHENG Yuan-xun, YANG Pei-bing, KANG Hai-gui. The Overview of Concrete Structure Durability under the Freeze-thaw Condition[J]. Journal of Zhengzhou University:Engineering Science Edition, 2016, 37(5): 27-32. |

| [12] |

李嘉, 冯啸天, 邵旭东, 等. 正交异性钢桥面-RPC薄层组合铺装体系研究[J]. 湖南大学学报:自然科学版, 2012, 39(12): 7-12. LI Jia, FENG Xiao-tian, SHAO Xu-dong, et al. Research on Composite Paving System with Orthotropic Steel Bridge Deck and Thin RPC Layer[J]. Journal of Hunan University:Natural Science Edition, 2012, 39(12): 7-12. |

| [13] |

辜杰凯.超薄沥青混凝土与RPC组合钢桥面铺装试验研究[D].长沙: 湖南大学, 2012. GU Jie-kai. Experiment Research of Ultra Thin Asphalt Concrete and RPC Composite Deck Pavement[J]. Changsha: Hunan University, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-1012481276.htm |

| [14] |

刘梦麟, 邵旭东, 张哲, 等. 正交异性钢板-超薄RPC组合桥面板结构的抗弯疲劳性能试验[J]. 公路交通科技, 2012, 29(10): 46-53. LIU Meng-lin, SHAO Xu-dong, ZHANG Zhe, et al. Experiment on Flexural Fatigue Performance of Composite Deck System Composed of Orthotropic Steel Deck and Ultra-thin RPC Layer[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(10): 46-53. |

| [15] |

WALTER R, OLESEN J F, STANG H, et al. Analysis of an Orthotropic Deck Stiffened with a Cement-based Overlay[J]. Journal of Bridge Engineering, ASCE, 2007, 12(3): 350-363. |

| [16] |

KOLSTEIN M H, WARDENIER J. Stress Reduction due to Surfacing on Orthotropic Steel Decks[C]//Proceedings of the 10th Nordic Steel Construction Conference. Kautokeino, Norway: [s. n.], 2004.

|

| [17] |

DE JONG F B P. Renovation Techniques for Fatigue Cracked Orthotropic Steel Bridge Decks[D]. Delft: Delft University of Technology, 2007. https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:239bdb2c-b59f-40d2-91b7-367139dbad13?collection=research

|

| [18] |

李雪连, 陈宇亮, 周志刚, 等. 正交异性钢桥面新型复合铺装结构研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(1): 17-21. LI Xue-lian, CHEN Yu-liang, ZHOU Zhi-gang, et al. New Composite Pavement Structure on Orthotropic Steel Bridge Deck[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(1): 17-21. |

| [19] |

JTG D60-2015, 公路桥涵设计通用规范[S]. JTG D60-2015, General Specifications for Design of Highway Bridges and Culverts[S]. |

| [20] |

BS EN 1993-2: 2006, Eurocode 3-Design of Steel Structures-Part 2: Steel Bridges[S].

|

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36