扩展功能

文章信息

- 王明

- WANG Ming

- 混合料试件中沥青微尺度力学性能原位判别方法研究

- Study on In-situ Determination Method of Micro-mechanical Performance of Asphalt in Mixture Samples

- 公路交通科技, 2019, 36(8): 9-16, 22

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(8): 9-16, 22

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.08.002

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-06-07

沥青路面在使用一段时间后,受光、热、氧等环境因素影响,沥青微尺度力学性质显著发生变化,从而造成宏观尺度上沥青的老化硬化现象,近而影响沥青路面的使用性能[1-2]。RAP料中老化沥青的性能直接影响再生混合料的综合路用性能,老化沥青的性能评价,是进行再生技术的前提。目前的做法是借助有机溶剂抽提回收沥青,再进行针入度、黏度等指标测试。由于抽提沥青中难以彻底排除三氯乙烯、矿粉等成分的残留,导致试验结果不能真实反映旧料中沥青的性能,尤其是对改性沥青无法做出合理评价。因此,寻找一种无需抽提就能直接判断RAP料中沥青老化程度的方法, 具有重要的科学意义和实用价值。

拥有纳米级分辨率的原子力显微镜等现代显微观测设备的出现,为RAP料中老化沥青性能的判别提供了新的研究思路[3]。已有研究表明[4-5],原子力显微镜可观测到沥青纳米级微观形貌,沥青老化程度不同,微观形貌有很大差异,其微观力学指标(如弹性模量、黏附力等)也不同。这方面国内外已均有相关研究,如DAS[4]等人利用新一代原子力显微镜的AFM-QNM模块,对沥青的纳米尺度的弹性模量和黏附性能进行测试分析,证实了老化使得沥青的纳米弹性模量增大、黏附性能降低的特性。FISCHER[6]利用AFM-QNM技术进行沥青显微结构多种相态在纳米尺度力学性能的研究。该研究第一次考虑了不同加载频率下沥青相态的不同力学性能,并且进一步证实了沥青在纳米尺度存在不同的相态,每种相态也同时具有不同的力学特性;临近“蜂形”结构的相态属于刚度较大、黏结性差的相态,而填充相属于较软、黏结性好的相态等。

目前,有关AFM技术的研究主要是针对单一的沥青材料[7-10],尚未见有针对沥青混合料的相关报道。因此,本研究尝试采用原子力显微技术原位测试混合料试件中沥青的力学性能,探究其微尺度力学性质的演变规律,初步建立老化沥青微尺度性质和混合料宏观路用性能的相关关系,践行沥青老化性能原位判别的想法,为AFM技术在混合料研究领域的应用提供基础的技术支持。

1 混合料试件制备及宏观性能测试 1.1 混合料试件的制备 1.1.1 试验材料本研究沥青采用中海70#基质沥青,其基本性能指标见表 1,符合相应规范[11]的技术要求。集料和矿粉均为石灰岩,采用高等级公路普遍应用的AC-13级配,设计目标空隙率为4%,油石比为4.9%,成型方式选用马歇尔击实成型方法,双面击实各75次。

| 测试指标 | 试验结果 | 规范要求 | |

| 针入度(25 ℃,100 g,5 s)/(0.1 mm) | 67.8 | 60~80 | |

| 软化点(环球法)/℃ | 49.0 | 44~54 | |

| 延度(15 ℃,5 cm·min-1)/cm | >100 | ≥100 | |

| 针入度指数PI | -1.03 | -1.5~1.0 | |

| TFOT老化后 | 质量损失/% | 0.2 | ≤±0.8 |

| 残留针入度比/% | 70 | ≥61 | |

| 残留延度(15 ℃)/cm | 18.0 | ≥15 | |

1.1.2 试件制备方法

虞将苗等[12]人对沥青混合料老化模拟试验方法进行研究,认为沥青混合料长期老化(LTOA)法与沥青长期老化(PAV)法中沥青老化程度基本一致,混合料短期老化(STOA)法中沥青老化程度稍大于沥青短期老化(RTFO)法。因此,经过RTFO法老化的沥青成型的混合料试件的性能可在一定程度上模拟STOA法沥青混合料性能,PAV法老化的沥青成型的混合料性能可在一定程度上模拟LTOA法沥青混合料性能。长安大学耿九光[13]通过研究实验室老化和现场自然老化的对应关系,认为PAV老化10 h相当于现场老化3 a,PAV老化20 h相当于现场老化6 a,PAV老化40 h相当于现场老化12 a。鉴于此,本文采用先老化沥青,再成型沥青混合料试件的方法,来模拟沥青混合料的老化试验分别设定4种不同的老化水平,原样沥青、短期老化沥青(RTFO)、长期老化(PAV)20 h以及PAV老化40 h,其中,RTFO老化试验条件是163 ℃,85 min;PAV老化试验条件是100 ℃,20 h和40 h,PAV老化样品是经过RTFO老化试验的沥青样品。为方便后续表达,4种老化水平分别用J-0(原样)、J-1(RTFO短期老化)、J-2(PAV-20 h长期老化)、J-3(PAV-40 h长期老化)来表述。

1.2 沥青老化对混合料宏观性能的影响表 2是不同老化状态的沥青混合料的体积指标测试结果。研究采用冻融劈裂试验、60 ℃车辙试验和-10,15 ℃劈裂强度试验,对不同老化状态沥青的混合料抗水损坏性能、高温性能、低温性能以及抗劈裂性能进行评价。表 3是不同老化状态的沥青混合料路用性能指标测试结果。

| 老化水平 | 油石比/% | 空隙率VV/% | 矿料间隙率VMA/% | 沥青饱和度VFA/% | 马歇尔稳定度/kN | 流值/mm |

| J-0 | 4.9 | 4.0 | 15.3 | 73.8 | 10.1 | 3.2 |

| J-1 | 4.9 | 4.1 | 15.8 | 73.4 | 10.9 | 3.9 |

| J-2 | 4.9 | 4.4 | 16.1 | 72.7 | 12.8 | 6.4 |

| J-3 | 4.9 | 4.5 | 16.5 | 72.1 | 13.7 | 7.8 |

| 老化水平 | -10 ℃劈裂强度RT/MPa | 冻融劈裂强度比TSR/% | 动稳定度/(次·mm-1) | 15 ℃劈裂强度RT/MPa |

| J-0 | 2.81 | 75.98 | 3 936 | 2.09 |

| J-1 | 2.72 | 73.62 | 4 563 | 1.92 |

| J-2 | 2.21 | 68.43 | 6 854 | 1.64 |

| J-3 | 2.09 | 66.71 | 7 932 | 1.41 |

由表 2体积指标测试结果可知,随着沥青老化程度的加深,轻质组分的挥发和转化导致混合料试件空隙率、矿料间隙率逐渐增大,饱和度降低,马歇尔稳定度提升,流值增大。

同时,由表 3混合料路用性能测试结果可知,随着沥青老化程度的加深,混合料的-10 ℃劈裂强度、15 ℃劈裂强度和冻融劈裂强度比逐渐降低,动稳定度逐渐增大,混合料的低温性能、抗拉性能和抗水损坏性能逐渐变差,而高温性能好转,这与常规认识一致。这是因为,随着沥青老化程度的加深,沥青胶结料与矿料的黏附性变差,界面强度急剧降低,水分子极易破坏沥青与集料的界面[14],另一方面,沥青老化导致沥青变硬,抗变形能力提高。与短期老化相比,长期老化对混合料性能的衰减幅度更大,混合料长期老化性能是影响路面耐久性的关键原因之一,沥青的老化状态与沥青混合料的性能衰变直接相关。因此,混合料试件中沥青膜性能的判别有助于混合料综合路用性能的预估。

2 原子力显微技术及样本制备 2.1 AFM-QNM技术简介德国Bruker公司基于峰值力轻敲模式(Peak Force Tapping)研发了PF-QNM(Peak Force-Quantitative Nano Mechanical)专利技术[15-16],可以在获得样品形貌的同时获得材料定量的纳米力学性质,并以图像的形式将结果呈现出来。AFM-QNM技术[16]的工作原理见图 1。其中,图 1(a)是一个轻敲循环中,探针与样品相互作用的过程示意图,AFM系统通过校准扫描器的设置,可将力-时间变化的曲线转化为力-距离曲线;图 1(b)是探针与样品相互作用产生力的具体过程,在此不再赘述,详见文献[6]和文献[17]。

|

| 图 1 AFM-QNM工作原理[8] Fig. 1 Working principle of AFM-QNM technology |

| |

在AFM-QNM获得的4个力学指标中,黏附力是探针即将离开样品(退针过程)中针尖与样品之间最小的作用力,主要来源于探针原子与样品原子之间的范德华力、静电力以及毛细管力,反映的是探针与样品之间的黏附性质[16];最大变形量是样品与原子之间作用力分别为峰值力和零时变形量的差值,在一定程度反映了样品的软硬情况,与模量直接相关,模量较大的相态变形量一般较小;耗散能是通过计算积分加载曲线和卸载曲线之间的面积而求得,反映每个轻敲循环过程中,能量的耗散情况,与黏附力直接相关,黏附力越大,耗散能越大。因此,本文主要选定模量和黏附力两个性能指标进行量化研究分析。

AFM测试的扫描参数[15],主要有振幅阈值、扫描速率以及积分增益,成像参数的选择对样品成像质量有很大的影响。该部分内容将另文叙述。本研究测试采用探针是RTESPA型号,弹性常数5 N/m,校正方法采用Sader法(QNM测试),频率75 Hz,扫描范围5 μm×5 μm;分辨率512×512,扫描速率1 Hz。为保证观测结果的可重复性,每种条件至少观测5个区域,离线分析软件采用AFM附带的专业软件Nano scope Analysis。

2.2 沥青混合料显微样本制备显微样本的制备是量化表征材料微纳米尺度结构以及相态力学特性的基础,样本制备的好坏,直接关系到AFM图像的质量。与其他显微观测技术一样,AFM技术对样本平整度要求较高。样本制备的好坏是原子力测试试验能否成功的重要前提。本研究中混合料的样本制备方法主要采用冷冻保存,低温切割的方法,以保证切割试样的平整度。经显微测试,该方法制备的样本纵向平整度在200 nm以内,优于砂纸打磨的试验样本(另,打磨过程产生热量软化沥青,导致打磨样本难以选择测试微区),完全满足显微测试需求。主要试验步骤如下:

(1) 混合料试件在-20 ℃温度条件下,冷冻至少24 h;

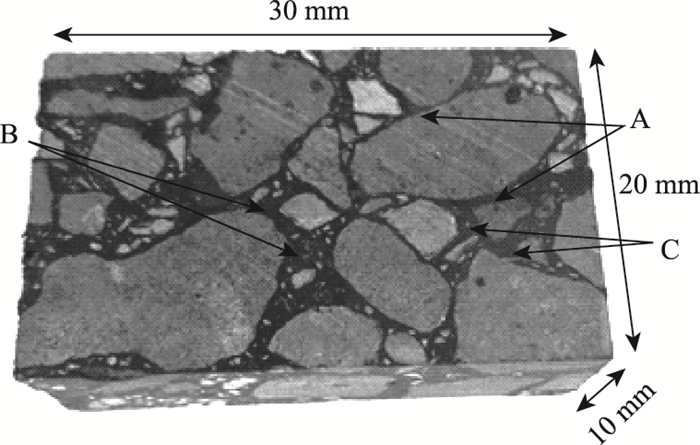

(2) 切去混合料试件表层部分,约1 cm厚度,获得较为洁净的表面;

(3) 将混合料试件切割成若干30 mm×20 mm×10 mm(或20 mm×20 mm×10 mm)试块,切割尺寸不宜过大,影响样品台移动的灵活性(切割过程尽量保证在15 min内完成,室温尽量低于15 ℃,防止试件温度回升过快);

(4) 将切割好的AFM试样,用低温(5 ℃)清水清洗,除去表面的污物;

(5) 用吸水纸将试样表面的水分吸干(图 2),将试样放在洁净的容器中,以待观测。

|

| 图 2 AFM显微观测样本 Fig. 2 Samples for AFM microscopic observation 备注:图中A, B, C代表不同的测试选择区域 |

| |

3 沥青微尺度力学性质测试及分析 3.1 沥青膜微尺度力学性能量化表征

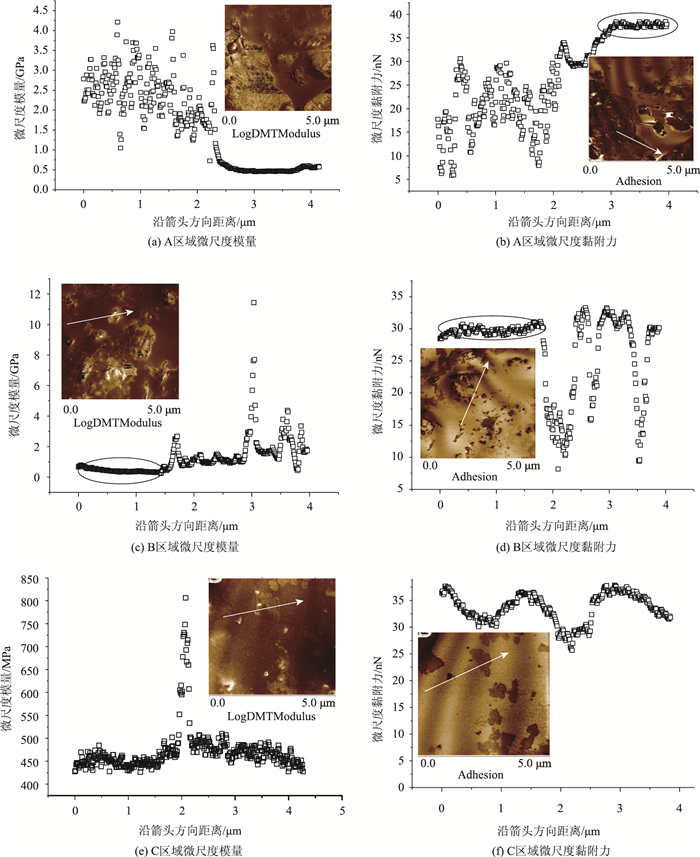

图 3是利用AFM-QNM技术对同一试件样本3个不同观测区域(命名为A区,B区和C区)进行扫描测试获取的力学图像。其中,A区是沥青胶浆与集料界面区域,B区和C区主要集中在胶浆区域(图 2)。该图是利用AFM附带的Nanoscope Analysis专业分析软件提取力学图像中局部区域像素点的力学信息绘制而成。在图 3中分别针对A区、B区、C区扫描图像中的局部微区微尺度性质进行量化,即分别提取模量和黏附力图像中延箭头方向的各像素点的力曲线信息,将图像中局部区域的力学性质进行量化,量化结果见图 3(a)~(f),不同区域力学性质汇总结果,见表 5。

|

| 图 3 混合料中胶浆区域微尺度力学性能 Fig. 3 Micro-scale mechanical property of mastic area in mixture |

| |

| 老化水平 | 微尺度模量EDMT/MPa | 平均模量Eave/MPa | 变异系数k/% | 微尺度黏附力Fadh/nN | 平均黏附力Fave/nN | 变异系数k/% |

| J-0 | 486 | 413±41 | 5.3 | 31.22 | 33.1±0.76 | 2.4 |

| 398 | 31.7 | |||||

| 393 | 33.4 | |||||

| 424 | 32.7 | |||||

| 364 | 32.2 | |||||

| J-1 | 501 | 493±47 | 9.6 | 30 | 32.4±1.08 | 3.4 |

| 445 | 31.7 | |||||

| 512 | 32.4 | |||||

| 439 | 33.3 | |||||

| 568 | 31.9 | |||||

| J-2 | 623 | 625±19 | 3.1 | 28.9 | 27.9±2.4 | 9.6 |

| 618 | 23.1 | |||||

| 631 | 24.9 | |||||

| 656 | 22.6 | |||||

| 597 | 26.5 | |||||

| J-3 | 823 | 754±46 | 6.1 | 16.3 | 20.4±2.03 | 10.6 |

| 786 | 18.2 | |||||

| 712 | 20.4 | |||||

| 699 | 21.6 | |||||

| 750 | 23.9 | |||||

| 注:表格中加粗的数据,视为无效数据。 | ||||||

由图 3和表 4微尺度力学性能量化结果可知,在A区域,沥青与矿质集料界面区域,矿质集料区域的模量集中在1.5~3.2 GPa之间,黏附力集中在5~31 nN之间;沥青胶浆区域模量集中在430~520 MPa之间,黏附力集中在33~37 nN之间,与图像中颜色表征的力学性质大小趋势是一致的。在B区域,集料区域的模量大部分集中在1.0~3.0 GPa之间,黏附力集中在10~33 nN之间;沥青胶浆模量集中在420~530 MPa之间,黏附力集中在28~32 nN之间。在C区域(基本接近沥青单组分区域),沥青组分区域模量大部分集中在440~500 MPa之间,黏附力集中在27~36 nN之间。

| 选定的AFM扫描区域 | 微尺度模量/GPa | 微尺度黏附力/nN | |||

| 沥青 | 矿质集料 | 沥青 | 矿质集料 | ||

| A区域 | 0.43~0.52 | 1.5~3.2 | 33~37 | 5~31 | |

| B区域 | 0.42~0.53 | 1.0~3.0 | 28~32 | 10~33 | |

| C区域 | 0.44~0.5 | — | 27~36 | — | |

综合混合料3个区域量化结果可知,在混合料胶浆区域,矿质集料微尺度模量集中在1.0~3.0 GPa,黏附力集中在5~33 nN;沥青组分模量集中在420~500 MPa,黏附力集中在27~36 nN;在3个不同的扫描区域中,由于集料被沥青膜包裹,模量会出现较小异常数值,而黏附力出现较大数值。此外,即使在单组分沥青区域,微尺度力学性质也有可能出现较大波动,这是因为沥青与矿质集料在界面上会发生物理化学反应,而导致距离矿质集料较近区域沥青的性质发生较大的变化。而且,沥青组分微尺度模量相比宏观尺度的模量偏大,这主要是受到测量尺度和测量频率的影响,测量尺度(几何限制)可以显著影响材料的力学性质。

需要强调的是AFM技术的QNM功能模块对于模量的定量测试与探针有关,而探针的选择与测试对象直接相关,一般高频率的测量会导致测试结果大于样品实际模量。本研究重点是沥青组分的微尺度模量,因此依据沥青宏观模量的大小而选择探针类型,这种类型的探针尽管可以定性判别沥青胶浆组分与集料模量的大小,但是对于高模量集料的模量测试量化结果显然是不准确的。

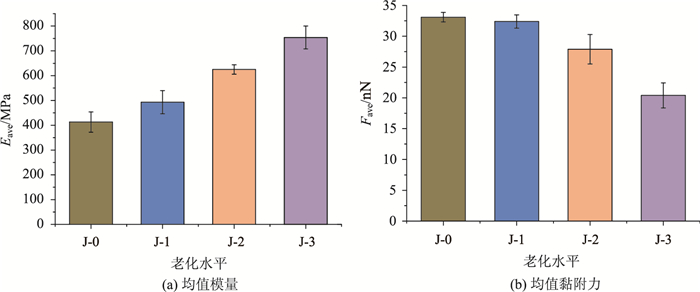

3.2 混合料中老化沥青微尺度力学性质分析在微尺度力学性能测试中,每个老化等级选取平行样本3个,每个样本扫描测试区域5个。为了尽量避免矿质集料组分[18]对测试结果的影响,本研究的测试区域集中在远离集料边界区域的沥青胶浆组分区域(如图 3中的C区,测试选区集中在图 2中标注C区域)。表 5和图 4是混合料中不同老化状态(总计4种老化水平)沥青AFM-QNM微尺度力学性能量化表征和误差分析结果。

|

| 图 4 沥青老化水平与AFM-QNM力学性能指标之间关系 Fig. 4 Relationship between aging level and mechanical property of asphalt obtained by AFM-QNM technology |

| |

由表 5和图 4可知,随着沥青胶结料老化程度的加深,混合料中沥青组分微尺度模量增大,微尺度黏附力逐渐减小,且测试误差均在可接受的范围内。这一研究结果及老化演变规律说明了用AFM-QNM技术不但可以识别材料相沥青纳观老化状态[19],也可以在混合料中原位识别沥青的老化状态,混合料中沥青微尺度力学性质的老化演变规律与宏观尺度沥青力学性能变化趋势是一致的。

需要说明的是对于矿料的力学性能量化数据未做深入探讨,这是因为本研究目的是识别沥青的微尺度力学性质,而非矿料(矿粉、集料等);另外AFM-QNM技术中探针的选取与研究对象直接相关,本研究的探针是基于多次尝试针对沥青材料而优选的,若要分析矿料的力学性能需要更换研究所用探针。

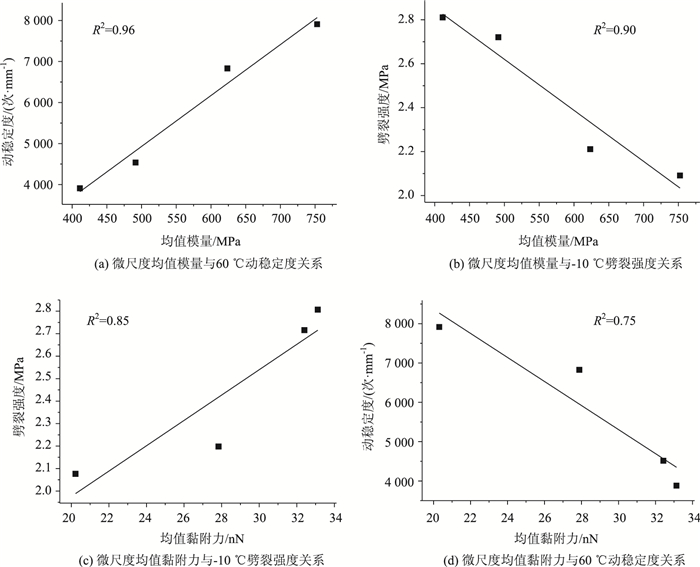

4 沥青微尺度力学性能与混合料宏观性能的关系为进一步探讨沥青微尺度力学性能与混合料宏观性能之间的关系,本研究将沥青微尺度模量、黏附力与混合料低温劈裂强度、高温动稳定度进行了对比。图 5是混合料中老化沥青微尺度性能指标与混合料宏观尺度性能之间的相关关系图。其中,图 5(a)和图 5(b)是微尺度均值模量Eave与老化沥青混合料的-10 ℃劈裂强度及60 ℃动稳定度之间的相关关系,图 5(c)和图 5(d)是微尺度均值黏附力Fave与老化沥青混合料的-10 ℃劈裂强度及60 ℃动稳定度之间的相关关系。

|

| 图 5 微尺度力学性质与混合料宏观尺度性能相关关系 Fig. 5 Relationship between micro-scale mechanical property and macro-scale performance of mixtures |

| |

由图 5可知,AFM-QNM测试的性能指标与老化沥青混合料宏观尺度性能存在较好的线性相关性。相对而言,微尺度均值模量与混合料宏观尺度相关性优于黏附力,R2达到0.90和0.96。在后续的研究中,将增加试验量进一步探讨其相关规律,以期获取混合料试件中沥青微尺度性能与沥青宏观指标、混合料路用性能的量化关系。该研究主要服务于RAP料中老化沥青性能的判别,若该方法可行,那么对旧路面进行现场取芯,然后制备显微试样进行测试,直接可判别沥青的性能,简化现行抽提、回收的复杂流程。

5 结论首先分析了沥青老化对于混合料宏观尺度路用性能的影响,简单介绍了适合于混合料的显微样本制备方法,然后利用AFM-QNM技术测试分析了混合料中老化沥青的微尺度力学性能,阐述了沥青微尺度性能演变规律,最后对沥青混合料中老化沥青微尺度性能和相应混合料宏观尺度性能的相关性进行了探索性研究,初步实现了在混合料中原位测试沥青性能的想法,为RAP料中沥青老化程度的原位判别提供了基础。主要结论如下:

(1) 随着沥青老化程度的加深,混合料的低温性能、抗拉性能和抗水损坏性能逐渐变差,尤其是长期老化两种水平的混合料性能,已经无法满足规范的要求。因此,沥青膜的老化对于混合料性能影响较为显著。

(2) 由微尺度力学性能量化结果可知,在混合料胶浆区域,矿质集料微尺度模量集中在1.0~3.0 GPa,黏附力集中在5~33 nN;沥青(胶浆)模量集中在420~500 MPa,黏附力集中在27~36 nN;在3个不同的扫描区域中,由于集料被沥青膜包裹,模量会出现较小异常数值,而黏附力出现较大数值。

(3) 随着沥青老化程度的加深,老化沥青微尺度模量升高,微尺度黏附力降低,这与沥青混合料宏观性能的演变规律一致。二者呈线性相关,相对而言,微尺度均值模量与混合料宏观性能相关性优于微尺度均值黏附力。

(4) 本研究仅是对AFM-QNM技术在混合料试件中直接识别老化沥青性能的可行性进行初步尝试,定量化的结果仅针对有限的研究样本,所得结论有待在后续的研究中进行验证。

| [1] |

余剑英, 庞凌, 吴少鹏. 沥青材料老化与防老化[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2012. YU Jian-ying, PANG Ling, WU Shao-peng. Aging and Anti-aging of Asphalt Materials[M]. Wuhan: Wuhan University of Technology Press, 2012. |

| [2] |

刘奔.全气候老化沥青混合料中老化沥青的性能研究[D].苏州: 苏州科技大学, 2016. LIU Ben. Study on Properties of Aged Asphalt in All-weather Aged Mixture[D].Suzhou: Suzhou University of Science and Technology, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10332-1016182019.htm |

| [3] |

TAREFDER R, FAISAL H. Nanoindentation Characteri-zation of Asphalt Concrete Aging[J]. Journal of Nano Mechanics and Micromechanics, 2014, 4(1): A4013003. |

| [4] |

DAS P K, KRINGOS N, BIRGISSON B. Microscale Investigation of Thin Film Surface Ageing of Bitumen[J]. Journal of Microscopy, 2014, 254(2): 95-107. |

| [5] |

刘奔, 沈菊男, 石鹏程. 老化沥青纳米尺度微观特性及其官能团性能[J]. 公路交通科技, 2016, 33(2): 6-13. LIU Ben, SHEN Ju-nan, SHI Peng-cheng. Nano-scale Microscopic Characteristics and Functional Groups of Aged Asphalt[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(2): 6-13. |

| [6] |

FISCHER H, STADLER H, ERINA N. Quantitative Temperature-depending Mapping of Mechanical Properties of Bitumen at the Nanoscale Using the AFM Operated with Peak Force TappingTM Mode[J]. Journal of Microscopy, 2013, 250(3): 210-217. |

| [7] |

ALLEN R G, LITTLE D N, BHASIN A. Structural Characterization of Micromechanical Properties in Asphalt Using Atomic Force Microscopy[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2012, 24(10): 1317-1327. |

| [8] |

WU S P, PANG L, MO L T, et al. Influence of Aging on the Evolution of Structure, Morphology and Rheology of Base and SBS Modified Bitumen[J]. Construction and Building Materials, 2009, 23(2): 1005-1010. |

| [9] |

POULIKAKOS L D, SANTOS S D, BUENO M, et al. Influence of Short and Long Term Aging on Chemical, Microstructural and Macro-mechanical Properties of Recycled Asphalt Mixtures[J]. Construction and Building Materials, 2014, 51(4): 414-423. |

| [10] |

LU X H, LANGTON M, OLOFSSON P, et al. Wax Morphology in Bitumen[J]. Journal of Materials Science, 2005, 40(8): 1893-1900. |

| [11] |

JTG E20-2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. JTG E20-2011, Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous Mixtures for Highway Engineering[S]. |

| [12] |

虞将苗, 邹桂莲, 胡学斌, 等. 沥青混合料老化模拟试验方法与验证研究[J]. 公路交通科技, 2005, 22(10): 14-17. YU Jiang-miao, ZOU Gui-lian, HU Xue-bin, et al. Asphalt-aggregate Mixtures Aging Simulation Test Study Method[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005, 22(10): 14-17. |

| [13] |

耿九光.沥青老化机理及再生技术研究[D].西安: 长安大学, 2009. GENG Jiu-guang. Research of Aging Mechanism of Asphalt and Regeneration Technology[D]. Xi'an: Chang'an University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-11941-2009176742.htm |

| [14] |

孔维川.集料特性对沥青-集料界面性能影响研究[D].西安: 长安大学, 2012. KONG Wei-chuan. Study on Influence of Aggregate Property on Asphalt-aggregate Interface Performance[D].Xi'an: Chang'an University, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10710-1013017492.htm |

| [15] |

DONG Z, LIU Z, PENG W, et al. Nanostructure Characterization of Asphalt-aggregate Interface through Molecular Dynamics Simulation and Atomic Force Microscopy[J]. Fuel, 2017, 189: 155-163. |

| [16] |

YOUNG T J, MONCLUS M A, BURNETT T L, et al. The Use of the Peak ForceTM Quantitative Nanomechanical Mapping AFM-based Method for High-resolution Young's Modulus Measurement of Polymers[J]. Measurement Science and Technology, 2011, 22(12): 125703. |

| [17] |

DOKUKIN M E, SOKOLOV I. Quantitative Mapping of the Elastic Modulus of Soft Materials with HarmoniX and PeakForce QNM AFM Modes[J]. Langmuir, 2012, 28(46): 16060-16071. |

| [18] |

周卫峰.沥青与集料界面粘附性研究[D].西安: 长安大学, 2002. ZHOU Wei-feng. Study on Adhesion of Asphalt and Aggregate Interface[D].Xi'an: Chang'an University, 2002. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11941-2003114919.htm |

| [19] |

王明, 刘黎萍, 罗东. 纳米尺度沥青微观结构特征演化分析[J]. 中国公路学报, 2017, 30(1): 10-16. WANG Ming, LIU Li-ping, LUO Dong. Analysis of Nanoscale Evolution Features of Microstructure of Asphalt[J]. China Journal of Highway and Transport, 2017, 30(1): 10-16. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36