扩展功能

文章信息

- 毛寅睿, 陈雨人, 刘洋东

- MAO Yin-rui, CHEN Yu-ren, LIU Yang-dong

- 基于车载激光点云的道路标线提取方法研究

- Study on Road Marking Extraction Method Based on Mobile LIDAR Point Cloud

- 公路交通科技, 2019, 36(7): 127-135

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(7): 127-135

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.07.016

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-08-31

移动车载激光扫描系统是近年来快速发展并得到广泛应用的测量手段,该系统以汽车作为测量平台,搭载了GNSS、惯性导航系统IMU传感器、激光扫描仪,可以直接获取物体目标物的三维坐标、反射强度等信息,为道路环境信息提取及道路三维重建提供了新的途径[1]。然而,由于点云数据量巨大、包含目标(对象)复杂,仍然需要大量的人工处理步骤以实现道路标线等目标的快速提取,已有研究所提出的自动化目标提取算法在实用性上仍存在缺陷[2-3]。

道路标线是道路环境空间的重要信息,道路的边实线及虚线等线状标线为道路三维重建提供了基本的参考线形资料。激光点云中的道路标线点有着较为明显的特点:反射强度高、分布在道路界限内、高程与路面相同、与行车轨迹之间存在一定的位置关系等,这些特点使得道路标线的快速提取成为可能[4]。目前,国内外研究大多基于道路标线点反射强度较高这一特点建立统计分析模型,以得到相对稳健的强度阈值,进而进行标线点分类。如Weng等[5]通过激光点云的回波强度和标线形状对道路标线进行识别。孔栋等[6]利用基于反射强度的局部均值变点统计及最大期望聚类法提取标线。Yang[7]考虑了反射强度会受反射距离及夹角的影响,按激光点与扫描仪的距离及夹角分区域计算范围强度阈值,保证了阈值的稳健性。李明辉等[8]通过将点云数据转化为二维图像,利用反射强度信息和点云空间分布信息生成点云强度特征图像提取标线。但现有研究存在以下3类问题,常常导致分类效果不佳:(1)标线点提取所依赖的参考信息较为单一,现有方法常常仅通过反射强度进行标线点分类,而路牌、护栏、车辆金属表面等目标也具有较高的反射强度,进而导致标线点提取效果不够理想,可能会掺杂一部分非标线点;(2)标线点判别模型的评价指标大部分研究采用预测准确率,而误判率(False Positive Rate,FPR)和提取率(True Positive Rate,TPR)也非常重要,误判率指非标线点被判别为标线点的概率,提取率指标线点被判别为标线点的概率,目前已有研究中关于如何平衡这两个指标并未深入讨论;(3)目前大部分标线提取方法都是在扫描所得的标线点清晰完整的基础上进行标线提取操作,而实际扫描过程中经常遇到标线点不清晰甚至大面积缺失的情况(如标线被树木或车辆等遮挡或部分擦除等特殊情况)[9]。

针对以上问题,本研究在现有研究基础上提出了一种新的道路标线提取方法。该方法包含两部分内容:(1)对标线点判别模型部分,基于反射强度指标建立Logistic回归模型进行标线点分类,对比传统的分位数法,该模型能够保证足够高的提取率,同时让误判率接近或等于0。(2)对标线迭代提取算法部分,算法利用了行车轨迹及道路先验知识,建立了标线点搜索区域,并根据道路点与非道路点之间的高程差异筛除其他高反射强度的非标线点(如护栏、车辆等目标点)。该算法考虑了标线点大面积缺失情况下如何利用行车轨迹推算这部分标线,最后采用空间直线拟合方法对标线点进行分段拟合。本研究采用了AutoCAD作为基本图形平台进行开发,具有较好的可视化效果及交互性。

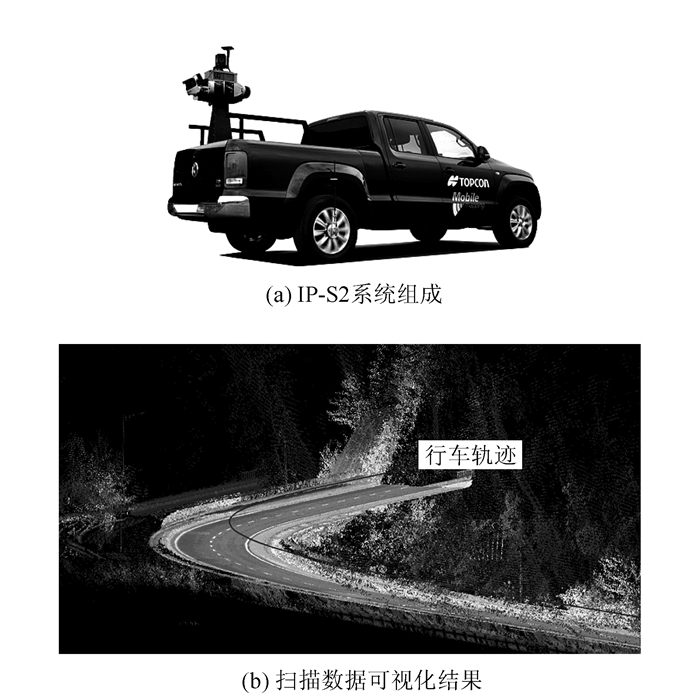

1 车载激光扫描系统及试验数据 1.1 系统配置使用Topcon公司生产的IP-S2车载激光扫描系统,图 1(a)是车载激光扫描系统的主要元件。在采集点云三维坐标的同时,可得到反射强度、扫描角度、测距信息。对于行车轨迹,平均0.5 s获得1个位置测点,行车速度大致为60 km/h,相邻两个测点之间平均间隔7 m。在数据采集过程中,保证车辆始终在同一条车道行驶,这样采集到的行车轨迹与实际道路线形较为接近。图 1(b)是AutoCAD软件下激光点云数据的可视化结果。

|

| 图 1 车载激光扫描系统及数据可视化 Fig. 1 Mobile LIDAR system and data visualization |

| |

1.2 数据预处理

数据预处理主要包括行车轨迹和激光点云两部分数据。

1.2.1 行驶轨迹预处理行车轨迹受仪器系统误差、被测目标影响产生的误差、偶然因素或不可预测因素影响产生的误差等,需要进行轨迹修正。车辆由于交通拥堵或信号灯影响在某些路段停靠时间较长,而这些路段得到的行车轨迹存在数据冗余及偶然误差,应将其剔除。对于行车轨迹,平均0.5 s获得1个位置测点,行车速度大致为60 km/h,相邻两个测点之间平均间隔大致为7 m。

(1) 去除冗余。当某个行车轨迹点pi与前一个轨迹点pi-1距离超过一定阈值Δd(试验后发现0.1 m较为合适),应移除该点。

(2) 平滑去噪。由于偶然误差的存在,行车轨迹点存在异常,本研究借鉴了Douglas-Peucker曲线平滑算法进行滤波。在去除冗余的基础上,依次取pi-1, pi, pi+13个轨迹点,如果距离、连线的距离大于某一阈值,则认为pi是异常轨迹点,应剔除。本研究试验道路以城市快速路及高速公路为主,平曲线半径一般不小于100 m,结合行车轨迹点的间距(7 m),设定距离阈值为0.25 m。

1.2.2 点云分块索引及搜索点云数据量庞大,必须建立一定的数据结构对点云数据进行管理,常见的数据结构有八叉树、KD树、分块索引。AutoCAD中的点云对象AcDbPointCloudEx根据点云数据量建立分块索引,采用边长为19 m的正方体为索引单元,处于该正方体内的所有点通过此索引单元统一管理。在索引某块圆柱体区域的点云时,先判定目标区域和各索引单元空间的位置关系(相交、相离、包含)。如果是相交关系,则需要遍历此索引单元中的所有点与目标区域的位置关系;如果是相离关系,则直接跳过该索引单元;如果是包含关系,则将索引单元内所有点返回。为获取目标区域的所有点云,首先判断目标区域与各个索引单元的位置关系,然后再对相关索引单元进行遍历,以判别每个点与目标区域的位置关系。分块索引及相应的搜索算法可以极大地提高点云访问效率。

1.3 试验数据本研究选取了2015年6月4日(当日天气晴朗)下午IP-S2车载激光扫描系统于上三(上虞-三门)高速公路所扫描的激光点云进行标线点判别模型的标定和标线点提取方法的验证。将用于标线点判别模型标定的数据集记为数据集1,用于标线点提取算法验证的数据集记为数据集2,如表 1所示。数据集1中的标线点和非标线点均由人工手动分类以作为因变量(以数字1代表路面标线点,数字0代表路面非标线点),自变量只包含反射强度。

| 试验数据 | 路段长度/m | 数据点数 | 变量 | |

| 标线点 | 非标线点 | |||

| 数据集1 | 1 109 | 7 211 | 105 028 | 是否标线点(因变量,1-是,0-否),三维坐标(x,y,z),反射强度 |

| 数据集2 | 9 600 | 1 600 091 | 三维坐标(x,y,z),反射强度 | |

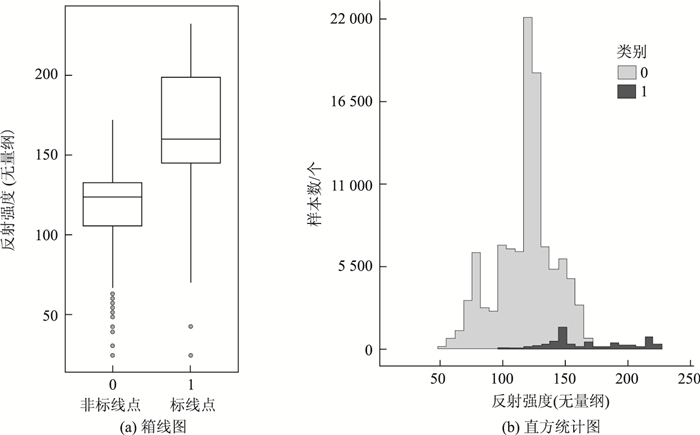

对数据集1的反射强度进行描述性统计,并绘制箱线图和直方图,以了解标线点和非标线点的反射强度分布情况,结果如图 2所示,可以看出标线点相较于非标线点具有更高的反射强度。

|

| 图 2 数据集统计图 Fig. 2 Data set statistics graphs |

| |

2 道路标线提取方法研究

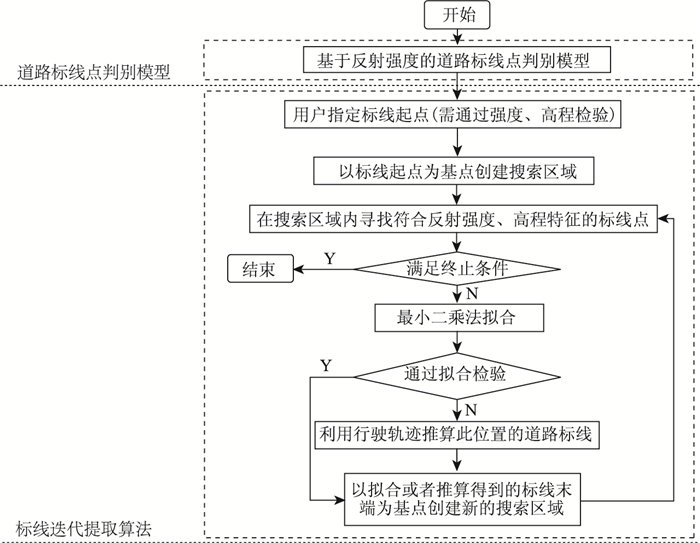

首先,基于反射强度指标建立Logistic回归模型进行标线点分类,对比传统的分位数法。该模型能够平衡提取率与误判率,在保留足够的提取率的同时,使误判率尽可能接近零。然后,基于行车轨迹筛除大量无关点,因道路点与周围点存在明显的高程差异,据此能排除高反射强度的非标线点(如护栏、车辆等目标点)。最后,对搜索区域内的候选标线点进行最小二乘法拟合,如果不满足拟合要求,则采用行车轨迹推算该位置处的标线。该方法的具体流程见图 3。

|

| 图 3 道路标线提取流程 Fig. 3 Flowchart of road marking line extraction |

| |

2.1 基于反射强度的道路标线点判别模型

首先基于数据集1的因变量和反射强度自变量建立Logistic回归模型,并与分位数法判别的结果进行对比分析,最终选取Logistic回归模型作为道路标线点判别模型。

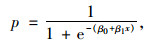

2.1.1 标线点判别方法(1) Logistic回归模型

通过反射强度判别标线点及非标线点可看作是因变量为分类变量(离散变量)的二分类问题,Logistic回归模型就是适用于这类问题的一种应用广泛的方法[10]。从相关描述性统计可知,标线点的反射强度普遍高于非标线点,因此本研究以反射强度为自变量x建立Logistic回归模型。设扫描点被判别为道路标线点的概率为p(即因变量等于1的概率),则Logistic回归模型的标线点判别概率为:

|

(1) |

式中β0与β1为Logistic回归模型的待定参数,需要通过后续计算求得。

(2) 分位数法

标线点的反射强度普遍高于非标线点,以X代表反射强度变量,定义标线点占总样本量的百分比为θ。分位数法认为,将样本按照反射强度从大到小排序后,标线点应是样本中反射强度位于θ前的点[11]。求出反射强度的θ分位数Iθ,并将其作为判别标线点的反射强度阈值,若样本反射强度大于Iθ即判别为标线点,反之则判别为非标线点,记P为判别概率函数,其中Iθ满足式(2):

|

(2) |

本研究通过以下指标评价模型优劣:

(1) 准确率(accuracy)和AUC(Area under the Curve of ROC)。其中准确率1=(TP+TN)/(P+N),P(Positive)为正样本数,即标线点数;N(Negative)为负样本数,即非标线点数;TP(True Positive)代表被模型判别为正的正样本数;TN(True Negative)代表被模型预测为负的负样本数。准确率指模型判别正确的数目除以样本总数。AUC是指ROC(Receiver Operating Characteristic)曲线下方的面积,是机器学习中衡量二分类模型可靠性和准确性最常用也最为稳健的的指标。ROC曲线横坐标是误判率,纵坐标是提取率。当数据中正例和负例数量较不均衡时,应主要采用AUC而非准确率来衡量模型性能。AUC越大则表明模型正确率越高,AUC大于0.5便可认为模型有预测价值。注意在本研究中AUC只适用于Logistic回归模型,分位数法由于不能像Logistic回归模型输出标线点判别概率阈值,因而无法作出ROC曲线并计算AUC值。

(2) 提取率(True Positive Rate,TPR)、误判率(False Positive Rate,FPR)。前者反映了标线点被预测为标线点的可能性,后者反映了非标线点被预测为标线点的可能性。判别模型的性能对于最终的预测有很大影响。以Logistic回归模型为例,标线点概率阈值选择过高,则误判率会极低,但同时提取率也很可能不够高,因为很多标线点很可能会被判别为非标线点;若标线点概率阈值选择过低,则虽然能使得提取率较高,但同时很多非标线点很可能会被判别为标线点,从而导致高误判率。因此标线点概率阈值的选取原则应保证一定提取率,同时使标线点误判率尽量低,使得能够提取出足够的标线点(且不混入非标线点)进行后续的最小二乘法拟合,从而保证标线拟合效果。

2.1.2 模型标定与对比采用R语言进行Logistic回归模型的建立与参数标定。将数据集分为训练集(80%)和测试集(20%),用R语言完成5折交叉验证(5-fold-cross-validation)的Logistic回归分析[12-13],得到模型参数β0=-13.668,β1=0.078 2。为检查模型可靠性,绘制了ROC曲线,如图 4所示。本研究Logistic回归模型计算得到的AUC为0.891 5,交叉验证得到的预测准确率为0.951 2,可靠性较高[14]。

|

| 图 4 ROC曲线 Fig. 4 ROC curve |

| |

标线点概率阈值的选取对标线点判别有很大影响。多次试验后发现,判别模型应保证至少40%的提取率以保证最小二乘法的样本数量,且误判率应尽量低。为此通过研究提取率和误判率两个指标随不同标线点概率阈值p0的变化趋势(表 2),确定最佳标线点概率阈值。可以看出,随着p0的增大,提取率TPR和误判率FPR的值都不断下降,当FPR为0时,最大的TP在p0=0.50时取到,此时的提取率为0.41。因此,取概率阈值p0=0.5。

| FP | … | 5 715 | 3 735 | 2 030 | 754 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |

| FPR | … | 0.054 4 | 0.035 | 0.019 | 0.007 | 0.000 5 | 5.71E-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |

| TP | … | 3 790 | 3 658 | 3 575 | 3 454 | 3 273 | 3 108 | 2 932 | 2 794 | 2 701 | 2 580 | … |

| TPR | … | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | … |

| p0 | … | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | … |

采用p0=0.5时的Logistic回归模型得到的混淆矩阵表如表 3所示。可以看出,此时提取数为2 932,且误判数为0,误判率为0。

| 预测点 | Logistic模型 | 分位数 | |||

| 实际标线点 | 实际非标线点 | 实际标线点 | 实际非标线点 | ||

| 预测标线点 | 2 932 | 0 | 3 658 | 3 734 | |

| 预测非标线点 | 4 279 | 105 028 | 3 553 | 101 294 | |

用分位数法算得θ=0.068 7,分位数Iθ=160,准确率为93.51%。从混淆矩阵对比表(表4)可以看出,分位数法的提取率较高,但误判率远大于Logistic回归模型,因此Logistic回归模型相比分位数法更具可靠性,故选择Logistic回归模型为标线点判别模型。

2.2 标线迭代式提取算法反射强度是标线点识别的一个重要指标,但仍需加入更多判别条件以排除高反射强度的非标线点(如路牌、护栏、车辆金属等)。另外,需要解决实际扫描过程中经常遇到标线点不清晰甚至大面积缺失的情况(如标线被树木或车辆等物体遮挡或者部分擦除等特殊情况)。基于以上问题,本节以标线点判别模型为基础,利用行车轨迹和标线之间的位置关系及道路的先验知识,设计一种定步长迭代式的标线提取算法。

2.2.1 行车轨迹与道路线形的关系行车轨迹与道路标线的布置方向十分接近[15],由道路上任意一点A剖切一个与行车轨迹线垂直的剖切面∂,剖切面∂与行车轨迹线交点记作I,A与I可以被近似认为位于同一道路横断面上。行车轨迹线可以看作由GPS测点组成的空间多段线,计算距离I最近的两GPS测点Tt和Tt+1可以得到该剖切面对应位置处的道路切向方向向量S=(XTt+1-XTt, YTt+1-YTt, ZTt+1-ZTt)/|Tt+1Tt|,其中XTt, YTt, ZTt为Tt时刻测点的空间坐标; XTt+1, YTt+1, ZTt+1为Tt+1时刻的测点空间坐标。

2.2.2 搜索区域的建立标线点搜索算法通过迭代式地建立搜索区域,预先筛除无关点,从而提高搜索效率及准确率。记圆柱体搜索区域的底面圆心点为C,搜索区域的具体建立过程如下:(1)初始圆柱体搜索区域的底面圆心C为用户在AutoCAD中选择的标线起点O,后续搜索区域的底面圆心C为上一段标线线段的末端端点;(2)按照前述方法,计算搜索区域位置处的道路切线方向向量S;(3)以S作为搜索区域的中心轴方向向量,以用户指定的基点作为搜索区域的底面圆心,创建一个底面半径r为0.2 m,高h为0.5 m的圆柱体区域。

2.2.3 筛除高反射强度的非标线点除道路标线点外,在创建的搜索区域内存在许多高反射强度的非标线点(如车辆外壳及护栏等设施)。根据道路设计标准,其纵坡一般小于8%[16],道路标线的高程变化也相对缓慢,据此可以筛除行驶的车辆、路侧护栏等反射强度较高而高程较大的点。记圆柱体搜索区域中心轴的xy平面投影线段长度为hx,标线起始点为点O。设试验路段最大纵坡为imax,如果将搜索区域内点Pi的反射强度代入逻辑回归模型中得到的预测概率大于0.5,且高程hP与基点高程h0之间的高程差符合|hPi-h0| < hx×imax的判别条件,则可将其判别为标线点,记标线点集合为{Q1, Q2, Q3, …, Qn}。

|

| 图 5 搜索区域的建立 Fig. 5 Establishment of search area |

| |

|

| 图 6 搜索区域 Fig. 6 Search area |

| |

2.2.4 标线拟合算法

将搜索区域内判别出的标线点{Q1, Q2, Q3, …, Qn}进行空间直线的最小二乘法拟合[17],搜索区域内的候选标线点数目n不应过小(试验发现以3作为数目阈值较合适),且拟合直线应该通过误差检验,即标线点与拟合直线Lf的最大误差Δd小于阈值D(试验发现此阈值取标线宽度的2/3比较合适,边实线宽度一般是20 cm,虚线宽度一般是15 cm)。将圆柱体底面圆心C视为标线起点,截取0.5 m,将其视作该位置的标线段。

道路年久失修、扫描角度等问题常导致部分区域存在标线点缺失或极不清晰的现象,此时拟合线段缺乏可靠性,如图 8所示,标线缺失的情况下拟合误差很大。如果搜索区域判别出的候选标线点的样本量不足或者拟合结果无法通过误差检验,则将圆柱体中心轴线视为该位置处的标线线段补充到标线中。

|

| 图 7 最小二乘法分段拟合直线 Fig. 7 Segmental line fitting using least squares |

| |

|

| 图 8 道路标线点缺失 Fig. 8 Missing of road marking points |

| |

2.2.5 标线提取迭代过程

标线迭代式提取算法是一个迭代循环的过程,上述几节详细描述了迭代循环的每个步骤,整体循环过程如下:

|

| 图 9 迭代搜索过程 Fig. 9 Process of iteration search |

| |

(1) 建立搜索区域并初步筛选出一系列候选标线点{Q1, Q2, Q3, …, Qn}。

(2) 对选取出的候选点{Q1, Q2, Q3, …, Qn}进行最小二乘法拟合。若拟合点数目足够且拟合结果通过误差检验,则将搜索圆柱体底面圆心C作为起点,截取0.5 m的拟合直线,得到该位置处的标线线段;若拟合点数目不足或拟合结果未通过误差检验,则将搜索圆柱体轴线作为该位置处的标线线段。

(3) 以标线线段的末端端点作为(1)中的起点,重复迭代过程。

(4) 重复以上过程,直至该位置离最近一个行车轨迹测点的距离大于给定阈值,或者拟合结果无法通过误差检验,此时无法通过拟合或行车轨迹创建新的标线线段(本研究轨迹测点间距大致是7 m,故该阈值取7 m), 标线提取程序结束。标线由若干段0.5 m长度的线段连接而成,对于工程实际问题,这样的精度已经足够,对于小半径弯道可以采用更小的搜索区域长度。

|

| 图 10 道路标线提取结果 Fig. 10 Road marking extraction result |

| |

3 试验结果与分析

试验选取了上三高速公路部分路段(9 600 m),具体试验数据描述见1.3节。图 11即为本研究算法得到的标线,底图是反射强度图,黑色条纹线是依据本研究方法提取得到的CAD标线,对照标线位置可看出标线提取基本准确。

|

| 图 11 排除路面范围内的车辆点 Fig. 11 Excluding vehicle points in road range |

| |

图 11所示的路面上的汽车表面反射强度也较高,但通过高程特征可以避免受这类点的影响。对于图 12所示的标线点稀疏甚至大面积缺失的情况,本研究算法参照行车轨迹推算出了这部分缺失标线。

|

| 图 12 标线点被擦除 Fig. 12 Wiped road marking points |

| |

为了验证本研究所用提取算法的可靠性,多次参照激光扫描点云手动提取了道路标线,并与本研究算法得到的标线进行了对比。采用逐桩坐标(间距取1 m)对比的方式对两种方法提取的道路标线进行了对比分析[18-19], 发现两者的平均最大桩点误差为0.021 m,均方差为0.008 02 m。结果表明,这样的误差完全符合工程实践需要,可以作为道路三维重建的基础数据使用。

4 结论道路标线是道路环境三维重建的重要信息,本研究利用点云反射强度、行车轨迹及道路的先验知识,提出了一种基于车载激光点云对道路标线进行快速提取的算法,该算法能准确、快速地从车载激光点云中获取道路标线CAD轮廓线。对于标线不清晰甚至较大面积缺失的情况,也提出了一种根据行车轨迹推算这部分标线的方法。本研究算法主要服务于道路三维重建,目前主要是提取虚线、实线这样的线状标线,而对于其他标线形状,如箭头、文字等暂时还未研究。本研究的研究成果可以直接应用于道路三维建模、安全评价、资产管理等工作[20]。

| [1] |

潘明夷, 才家华, 龙星宇. 基于激光雷达的三维车载扫描仪系统研究[J]. 科技资讯, 2017, 15(19): 17-20. PAN Ming-yi, CAI Jia-hua, LONG Xing-yu. Research on Three-dimensional Vehicle Scanning System Based on LADAR[J]. Science & Technology Information, 2017, 15(19): 17-20. |

| [2] |

唐云龙.基于车载激光点云数据的典型地物分类与提取[D].北京: 北京工业大学, 2015. TANG Yun-long. Classification and Extraction of Typical Object Based on Mobile LIDAR Point Cloud Data[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10005-1016701254.htm |

| [3] |

胡志杰, 石鹏飞, 李广伟, 等.车载点云数据自动分类提取与应用研究[C]//第11次江苏科技论坛智慧城市与大数据应用分论坛论文集.南京: 现代测绘, 2015. HU Zhi-jie, SHI Peng-fei, LI Guang-wei, et al. Automatic Classification, Extraction and Application of Mobile LIDAR Point Cloud Data[C]//The 11th Jiangsu Science Forum of Intelligent City and Big Data. Nanjing: Modern Surveying and Mapping, 2015. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-XDCH201511001002.htm |

| [4] |

KIM H, LIU B, MYUNG H. Road-feature Extraction Using Point Cloud and 3D LiDAR Sensor for Vehicle Localization[C]//International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence. Jeju, South Korea: IEEE, 2017: 891-892. https://www.researchgate.net/publication/319035437_Road-feature_extraction_using_point_cloud_and_3D_LiDAR_sensor_for_vehicle_localization

|

| [5] |

WENG S, LI J, CHEN Y, et al. Road Traffic Sign Detection and Classification from Mobile LiDAR Point Clouds[C]//ISPRS International Conference on Computer Vision in Remote Sensing. International Society for Optics and Photonics. Xiamen: SPIE, 2016.

|

| [6] |

孔栋, 孙亮, 王建强, 等. 一种用于激光雷达识别车道标线算法[J]. 科学技术与工程, 2017, 17(16): 87-92. KONG Dong, SUN Liang, WANG Jian-qiang, et al. Lane Markings Identification Algorithm for Laser Radar[J]. Science Technology and Engineering, 2017, 17(16): 87-92. |

| [7] |

YANG B, FANG L, LI Q, et al. Automated Extraction of Road Markings from Mobile Lidar Point Clouds[J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2012, 78(4): 331-338. |

| [8] |

李明辉, 田雪冬, 胡维强. 基于车载三维激光扫描的道路线提取研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2014(4): 118-121, 124. LI Ming-hui, TIAN Xue-dong, HU Wei-qiang. The Auto-extraction Technology of Road Mark Based on Laser Scanning Point Clouds[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2014(4): 118-121, 124. |

| [9] |

GONZALEZ-JORGE H, RIVEIRO B, ARMESTO J, et al. Evaluation of Road Signs Using Radiometric and Geometric Data from Terrestrial LiDAR[J]. Optica Applicata, 2013, 43(3): 421-433. |

| [10] |

VENKATESAN R, GIBBS S. Logistic Regression[M]. New York: Social Science Electronic Publishing, 2017.

|

| [11] |

KOENKER R, HALLOCK K F. Quantile Regression[J]. Journal of Economic Perspectives, 2001, 15(4): 143-156. |

| [12] |

MENARD S. Applied Logistic Regression Analysis[M]. Thousand Oaks: Sage Publication, 2002.

|

| [13] |

RODRIGUEZ J D, PEREZ A, LOZANO J A. Sensitivity Analysis of K-fold Cross Validation in Prediction Error Estimation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2010, 32(3): 569-575. |

| [14] |

HANLEY J A, MCNEIL B J. The Meaning and Use of the Area under a Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve[J]. Radiology, 1982, 143(1): 29-36. |

| [15] |

田冬军, 宋霞.车载GPS在道路线形恢复技术中的应用研究[R].武汉: 武汉理工大学, 2008. TIAN Dong-jun, SONG Xia. Research on Application of On-board GPS in Road Alignment Recovery Technology[R]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2008. http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/200807-96 |

| [16] |

肖志礼. 浅谈道路的纵坡设计[J]. 黑龙江科技信息, 2011(23): 297-297. XIAO Zhi-li. Discussion on Design of Road Longitudinal Slope[J]. Heilongjiang Science and Technology Information, 2011(23): 297-297. |

| [17] |

韩庆瑶, 肖强, 乐英. 空间离散点最小二乘法分段直线拟合的研究[J]. 工业仪表与自动化装置, 2012(4): 107-109. HAN Qing-yao, XIAO Qiang, YUE Ying. Study of Space Discrete Point's Piecewise Linear Fitting on Least Square Method[J]. Industrial Instrumentation & Automation, 2012(4): 107-109. |

| [18] |

GUAN H, LI J, YU Y, et al. Using Mobile Laser Scanning Data for Automated Extraction of Road Markings[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2014, 87: 93-107. |

| [19] |

HATA A, WOLF D. Road Marking Detection Using LIDAR Reflective Intensity Data and Its Application to Vehicle Localization[C]//2014 IEEE 17th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). Qingdao: IEEE, 2014: 584-589.

|

| [20] |

王国飞, 陈春明, 李建平, 等.车载激光雷达在高速公路扩建勘测中的应用[C]//中国地质学会2013年学术年会.北京: 中国地质学会, 2013. WANG Guo-fei, CHEN Chun-ming, LI Jian-ping, et al. Application of Mobile LIDAR in Expressway Expansion Survey[C]//2013 Annual Meeting of China Geological Society. Beijing: China Geological Society, 2013. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDJ201310002004.htm |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36