扩展功能

文章信息

- 杨珍珍

- YANG Zhen-zhen

- 基于拥堵传播规律的交通事件信息发布方法

- A Method for Disseminating Traffic Incident Information Based on Rule of Congestion Propagation

- 公路交通科技, 2019, 36(5): 121-129, 137

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(5): 121-129, 137

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.05.017

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-02-08

2. 北京掌行通信息技术有限公司, 北京 100085

2. Beijing Palmgo Information and Technology Co., Ltd., Beijing 100085, China

随着国民经济的快速发展,人们生活水平日益提升,汽车保有量不断增加,交通拥堵成为各大城市面临的难题。交通事件又给有限的道路基础设施带来更大压力,给社会造成巨大的经济损失。为了缓解交通拥堵,降低交通事件的影响,世界各国除了加强完善道路基础设施建设和法律法规外,还致力于利用先进的信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术以及自动控制理论等,全方位、智能化、实时、准确、高效地对交通进行管理和控制。其中最常见的手段是通过交通广播、可变信息板、互联网、车载智能终端、手机等对交通事件信息进行发布,诱导人们及时绕开事件现场,以减少交通事件现场的交通需求,避免二次事故的发生,使损失最小化[1-2]。如何检测交通事件及其影响范围,并将交通事件信息有效地发布给出行者是研究的热点问题。

目前,国内外对交通事件的研究包括交通事件对交通流的影响[3-6]、交通事件检测[7-12]、交通事件持续时间的预测[13-14]、交通事件影响范围的确定[15-24]、信息发布系统[25-30]等多个方面。

其中,交通事件对交通流的影响方面,SCHÖNHOF等研究了拥堵交通状态的经验特征及其对交通建模的启示[3]。BAYKAL-GURSOY等提出了描述交通事件影响下的交通流运行情况的M/M/C排队模型[4]。张敖木翰等利用卡尔曼滤波算法预测交通需求,利用元胞传输模型模拟交通事件发生后未来路网的交通运行状态[5]。何雅琴等基于水波原理研究城市突发事件对交通的影响程度[6]。交通事件检测方面,PETTY等利用浮动车数量变化探测交通事件[7];余柳等提出基于CUSUM理论的自动检测算法[8];张存保等提出基于速度阈值的检测算法,3个周期内的速度均低于预设速度阈值时判断发生交通事件[9];颜安使用模糊判别算法检测道路交通事件[10];牛爽提出预测偏差分析的检测模型[11]。这些方法从本质上可以分为两大类,一类以浮动车数量为研究对象,由于浮动车数据只能反映浮动车的采样数量,并不能代表整个路段交通量的变化情况,因此这类方法受路段浮动车数量波动变化影响明显。另一类以速度为研究对象,考虑了速度的波动性对事件检测的影响,但多是从道路本身的速度或加速度变化趋势出发,涉及的速度阈值受道路等级、道路类型等影响较大。2015年,YANG等提出利用交通事件上下游路段速度变化幅度的差异检测交通事件[12],该方法在实时运行过程中不依赖历史数据,不需要流量、密度等其他交通状态参数,能够有效提升系统运行效率和实施可行性,因此本研究将采用该方法检测交通事件发生的位置。

交通事件持续时间预测方面,HOJAT等统计分析不同类型交通事件的持续时间分布,构建了高速公路交通事件持续时间的风险模型[13]。LI等构建竞争风险混合模型对交通事件持续时间进行预测[14]。交通事件影响范围方面,SHEU和CHOU运用排队论对交通事件的影响范围进行预测估计[15]。KIM运用贝叶斯决策树的方法研究高速公路交通事件的影响范围[16]。郑黎黎等考虑参数的模糊特性、事件发生期间的交通流量以及通行能力的模糊关系,建立了交通事件排队长度模糊预测模型和延误模糊预测模型[17]。林瑜等基于决策树提出了城市快速路交通事件影响范围等级预测方法[18]。陆建等提出利用冲击波理论计算拥挤波的波速及影响长度,判断得出的影响长度是否超出事发点到当前上游出入口匝道的长度,确定突发事件的影响范围[19]。余贵珍等运用交通波理论,分析从事故开始到事故影响消除过程中交通波的聚积和消散过程,计算各阶段的交通波速度,绘制交通事故时空演化图,确定事故在各阶段的影响时间范围和空间范围[20]。PAN等对交通事件数据和交通流数据的特征进行分类,建立了交通事件时空影响范围的预测模型[21]。丁宏飞等提出基于流体力学的理论,分析交通事件发生点上游交通流的黏性耗散变化,建立了涵盖时间域和空间域的城市快速路交通事件影响范围模型[22]。肖恢翚等利用改进的元胞传输模型,研究了快速路交通事件影响范围[23]。王亚世提出了基于混沌时间序列的高速公路交通事件影响范围估计方法[24]。目前,基于决策树的交通事件影响范围预测依据很多因素,如根据是否有大型车辆、是否需要拖挂车、救护车、消防车等,将事件分等级,这些因素通常很难在短时间内具体明确和快速获取,事件发布的时效性受到影响。交通事件影响空间范围等级预测方法预测的范围为最大影响范围,并不能实时反映交通事件影响下交通流的时空变化趋势。另外,现有的利用交通流波动理论确定事件影响范围的方法,没有考虑交通事件信息发布的扩展范围,不能保证收到信息的出行者有足够的时间和出口选择绕行路径。

交通信息发布系统方面,张孜等设计了基于WebGIS的ITS共用信息平台信息发布系统[25]。杨珍珍等提出基于小波变换和模糊聚类分析的交通事件信息发布系统[26]。刘楠在交通信息需求分析和系统结构研究的基础上,采用B/S三层分布式结构,构建整个城市交通信息发布系统架构[27]。傅宇辉对城市智能交通信息发布系统的关键技术进行研究[28]。AL-YASEEN将社交网络收集的交通信息发送给系统订阅驱动程序,为用户提供智能导航[29]。在实际应用系统中,常见的信息发布方式包括基于用户位置的扇形搜索方法和基于用户位置的路径搜索方法。基于用户位置的扇形搜索方法按照事件发生的经纬度标记到路网上,当车辆实时上传位置后,以车辆为圆心,与行驶方向成一定夹角的扇形区域为搜索范围,如果交通信息的标记位置在其搜索范围内,则对该车辆进行播报。该方法没有考虑事件的实际影响范围,车辆接收到信息时可能已经失去最佳的绕行机会;而且该方法没有考虑路网拓扑结构,车辆会接收到对面道路上的不相关事件信息。此外,基于用户位置的扇形搜索方法需要系统不断搜索前方是否发生事件,是一种漫无目的地搜索,浪费大量计算资源。另一种方法是基于用户位置的路径搜索方法,该方法基于用户位置搜索前方道路是否发生了异常交通事件。该方法密切关注了车辆行驶路线,与扇形搜索法相比,目标更明确。但是路径搜索方法仍然是基于位置点来搜索事件信息,服务器对每辆车都要搜索一次,而且每次搜索都不能保证前方发生交通事件,产生大量无效搜索,浪费系统计算资源,效率低。

为了解决现有交通事件信息发布中遇到的上述难题,本研究提出一种基于拥堵传播规律的交通事件信息发布方法。该方法利用交通事件上下游路段的速度变化差异,快速检测交通事件;以交通事件为起点,沿着事件产生的拥堵传播方向搜索事件信息的发布范围,解决无效搜索问题,提高信息发布的效率;根据交通事件的累计持续时间和交通事件潜在的传播距离,计算交通事件信息发布的扩展范围,保证扩展范围中至少有两个出口,使出行者有充裕的时间和出口选择绕行路径,达到路径引导的效果。

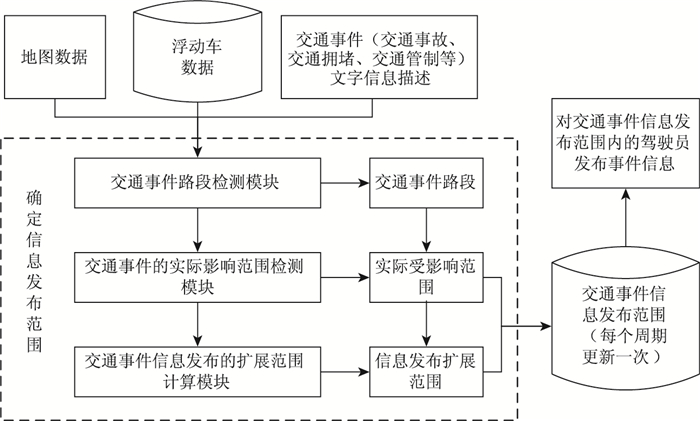

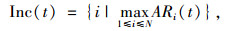

1 基于拥堵传播规律的交通事件信息发布方法基于拥堵传播规律的交通事件信息发布方法包括检测交通事件路段;检测交通事件的实际影响范围;确定交通事件信息发布的扩展范围;交通事件信息的发布范围由交通事件实际影响范围和交通事件信息发布的扩展范围共同组成,且交通事件信息发布范围每个周期更新一次;对交通事件信息发布范围内的驾驶员发布事件信息。

基于拥堵传播规律的交通事件信息发布方法的具体实施步骤如下:

第1步,交通事件路段检测:根据地图的拓扑结构、实时浮动车数据、交通事件信息文字描述(包括交通事故、交通拥堵、交通管制等),结合上下游路段的速度变化差异,确定交通事件路段。

第2步,交通事件的实际影响范围检测:根据路段的拥堵状态确定事件的实际影响范围。

第3步,交通事件信息发布的扩展范围确定:根据交通事件的累计持续时间设定交通事件信息发布的扩展范围,扩展范围中至少包含两个出口,保证出行者有足够的时间和出口选择绕行路径。

第4步,交通事件信息发布范围确定:交通事件信息发布范围由实际受影响范围和信息发布的扩展范围共同组成,且每个周期更新一次。

第5步,对交通事件信息发布范围内的驾驶员发布事件信息。

具体实现流程如图 1所示。

|

| 图 1 基于拥堵传播规律的交通事件信息发布方法 Fig. 1 Traffic incident information dissemination method based on congestion propagation rule |

| |

1.1 交通事件路段检测方法

交通事件路段检测方法是利用交通事件上下游路段的速度变化差异对交通事件进行检测[12]。交通事件发生后,交通事件路段形成交通瓶颈。交通事件路段的速度会在短期内首先降低,上游路段的速度也会在随后降低。当瓶颈路段的交通状态变为拥堵时,拥堵波不断向上游传播。由于交通事件的影响,上游车辆不能顺利通过瓶颈路段,导致下游路段车辆数减少,速度反而处于较高水平[30]。因此,本研究基于交通事件发生时上下游路段的交通流时空变化规律,确定具体的交通事件路段。

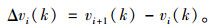

定义vi (k)为路段i在T·k时刻的速度,其中,T为离散时间步长,k为正整数。用Δvi (k)表示路段i与其下游路段(i+1)在T·k时刻的速度差,计算公式如下:

|

(1) |

由于速度大小会影响人们对速度降幅的感受,例如,5 km/h和15 km/h的速度差是10 km/h,速度降低幅度为(15-5)/15=67%;60 km/h和70 km/h的速度差也是10 km/h,速度降低幅度为(70-60)/70=14%。同样是降低了10 km,但降低幅度差异很大。为了消除这种差异,定义相对速度差Ri (k),具体计算公式为:

|

(2) |

为了避免相对速度差波动造成的影响,定义相对速度差累积值(AR)。用ARi (t)表示路段i在观测时间t的相对速度差累积值,具体计算公式为:

|

(3) |

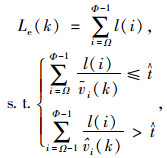

交通事件发生路段是AR最大值对应的路段,则在观测时刻t,交通事件路段的计算公式为:

|

(4) |

式中,N为分析区域内的路段个数。

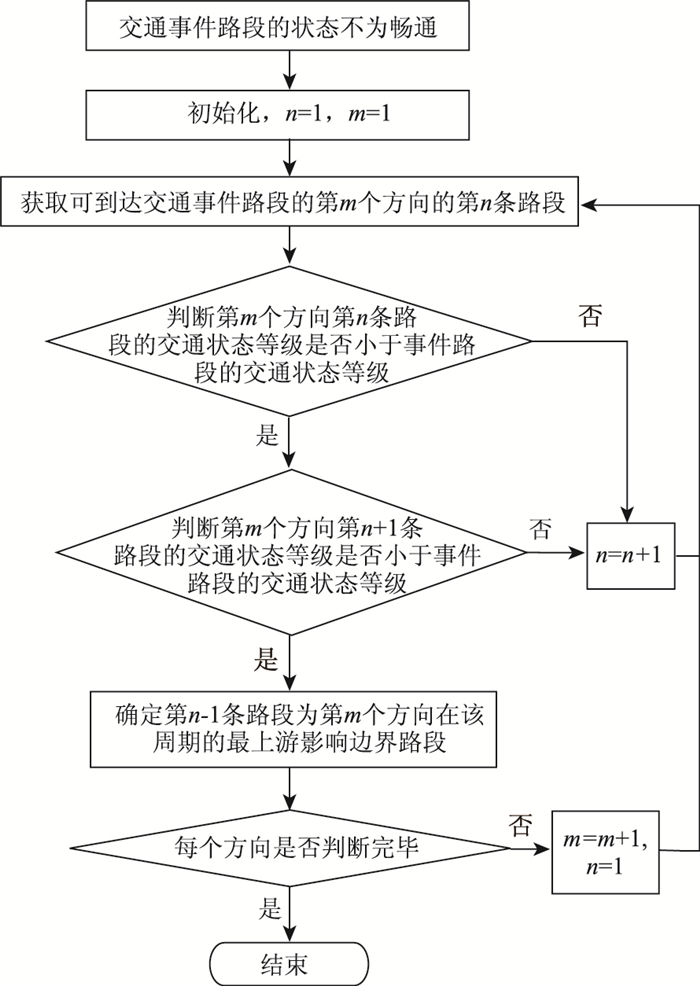

1.2 交通事件实际影响范围检测方法交通事件的实际影响范围本质是交通拥堵的影响范围。交通事件实际影响范围检测方法流程如图 2所示,其中,m表示可以通往交通事件路段的不同方向,n表示以交通事件路段为中心的上游路段。具体实现步骤如下:

|

| 图 2 交通事件实际影响范围检测方法流程图 Fig. 2 Flowchart of method for detecting actual influencing range of traffic accident |

| |

第1步:判断交通事件路段速度是否为畅通,如果是,则本流程结束;否则,继续执行以下步骤。

第2步:初始化m=1,n=1。

第3步:获取可到达交通事件路段的第m个方向上游第n条路段。

第4步:判断第m个方向第n条路段的交通状态,如果交通状态大于或等于交通事件路段的交通状态,则n=n+1,执行第3步;如果交通状态小于交通事件路段的交通状态,则判断第m个方向第n+1条路段的交通状态,如果该路段的交通状态不小于事件路段的交通状态,则n=n+1,执行第3步;否则,确定第n-1条路段为第m个方向在该周期的最上游影响边界路段。

第5步:检测每个方向是否判断完毕,如果不是,则m=m+1,n=1;如果是,则本周期交通事件实际影响范围检测结束。

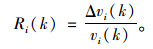

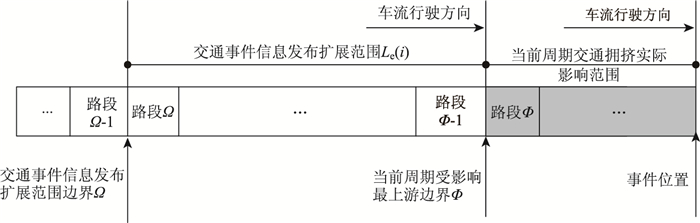

1.3 交通事件信息发布扩展范围确定方法定义l (i)为路段i的长度,Φ为交通事件实际影响范围的最上游路段标号,Ω为交通事件信息发布的扩展范围最上游影响边界路段标号,路段标号从上游到下游依次增大,如图 3所示。

|

| 图 3 交通信息发布扩展范围示意图 Fig. 3 Schematic diagram of extended traffic information dissemination range |

| |

Le (k)为T·k时刻交通事件信息发布的扩展范围,是多条路段的长度之和,计算公式如下:

|

(5) |

式中,

为了使驾驶员能够选择绕行路径,保证交通事件信息发布的扩展范围内至少有两个出口。如果出口少于两个,则向上游延伸,直至扩展范围中有两个出口为止,并确定当前周期交通事件信息发布的扩展范围为上游两出口处。

2 实证分析 2.1 交通事件路段检测以2012年10月25日晚高峰G6京藏高速出京方向小营桥故障车的交通事件为例进行分析。事件影响下交通状态和速度时空变化趋势如图 4所示,其中,颜色由深到浅依次表示拥堵、缓慢、畅通和数据缺失(-1),表格中的数值为速度(km/h)。横轴第一行表示路段编号,从左到右依次为车辆行驶方向。纵轴第一列表示时间,从上到下依次为时间增加方向,其中,时间周期为5 min,一天24 h被划分为288个周期,0 :00~0 :05为第1个周期,第175个周期为14 :30~14 :35,第205个周期为17 :00~17 :05,即分析时间段是14 :30~17 :05。从图 4可以看出,交通事件发生后,编号为“101023862_ 1”的路段首先发生拥堵,且拥堵不断向上游传播;其下游路段速度依然保持在较高水平,路况整体处于畅通状态。

|

| 图 4 交通事件影响下交通状态和速度时空图 Fig. 4 Space-time diagram of traffic state and speed under influence of traffic accident |

| |

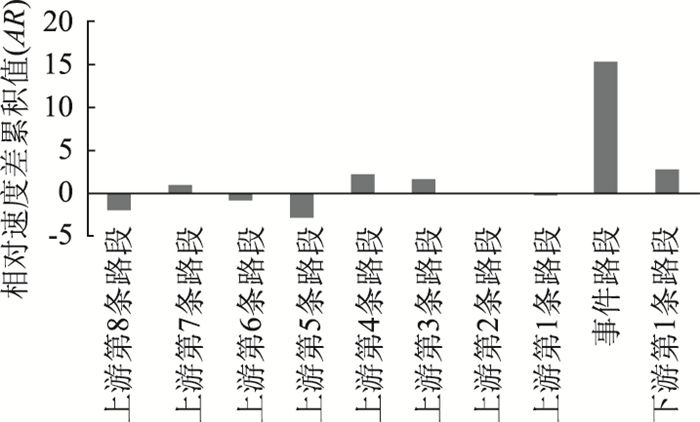

利用交通事件上下游路段的速度变化差异对交通事件路段检测,路段的相对速度差累积值(AR)计算结果如表 1所示。可以看出,编号为“101023862_ 1”的路段AR=15.474,值最大,且明显大于其他路段(如图 5所示),判定该路段为交通事件路段。

| 路段编号 | 相对速度差累积值(AR) | 位置确定 |

| 101023118_1 | -1.995 | 上游第8条路段 |

| 101023156_1 | 0.964 | 上游第7条路段 |

| 101023160_1 | -0.903 | 上游第6条路段 |

| 101023159_1 | -2.931 | 上游第5条路段 |

| 101023166_1 | 2.177 | 上游第4条路段 |

| 101028597_1 | 1.584 | 上游第3条路段 |

| 101023728_1 | -0.050 | 上游第2条路段 |

| 101023732_1 | -0.327 | 上游第1条路段 |

| 101023862_1 | 15.474 | 事件路段 |

| 101024749_1 | 2.745 | 下游第1条路段 |

|

| 图 5 路段的相对速度差累积值 Fig. 5 Accumulation of link relative speed difference |

| |

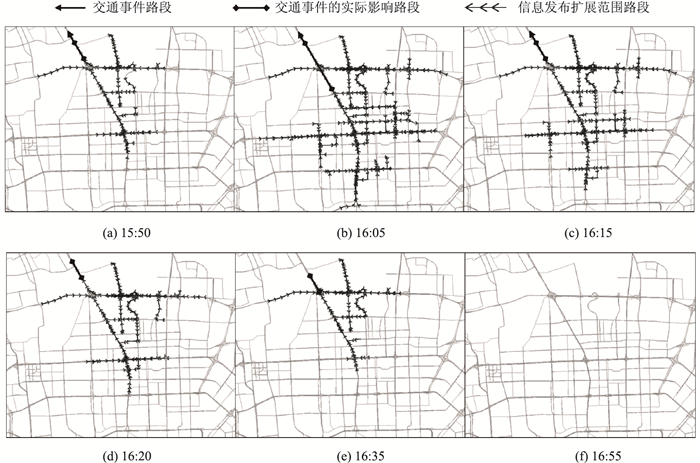

2.2 交通事件信息发布范围

交通事件信息发布范围如图 6所示。交通事件信息发布范围随着事件实际影响范围的变化而变化。当实际影响范围扩大时,交通事件信息发布范围不断增加;当交通事件路段清理完毕,实际影响范围消散时,交通事件信息发布范围不断减少;当交通完全恢复,信息发布也结束。交通事件信息发布范围的演化过程符合交通拥堵的传播与消散的规律[30]。

|

| 图 6 交通事件信息发布范围时变图 Fig. 6 Time-varying diagram of traffic incident information dissemination range |

| |

2.3 方案对比

定义搜索效率表示交通事件信息的发布效率,用α表示搜索次数,β表示有效的信息接收次数,γ表示搜索效率,则γ的计算公式如下:

|

(6) |

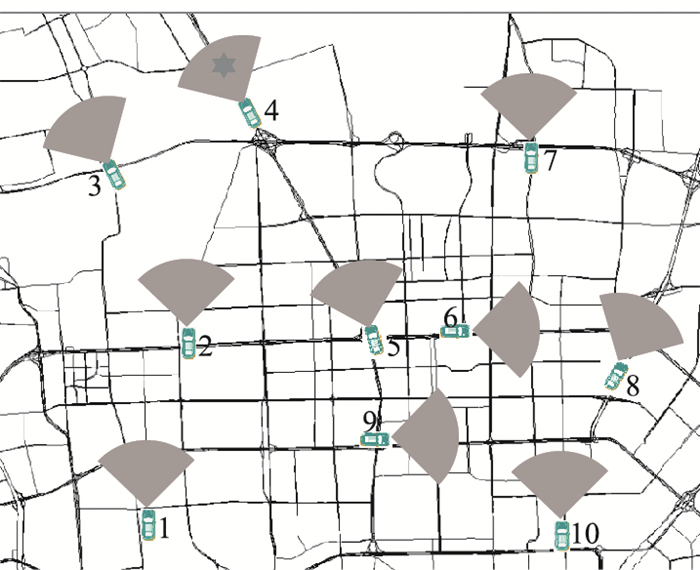

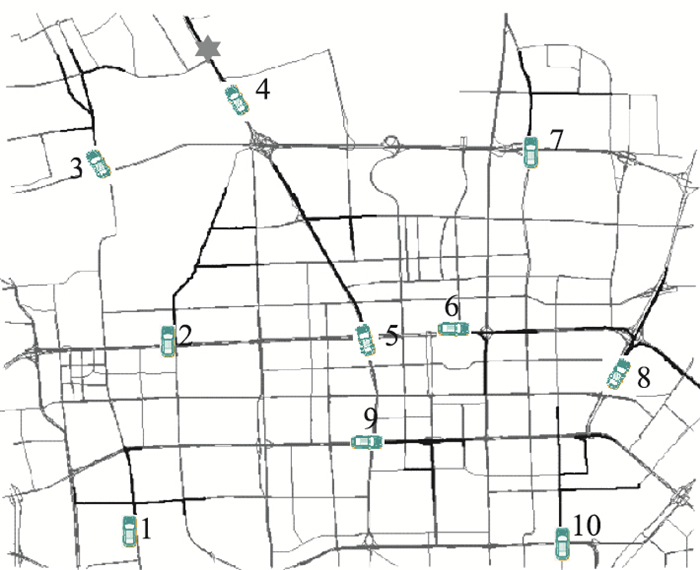

基于用户位置的扇形区域搜索方法以车辆为圆心、行驶方向一定夹角的扇形区域为搜索范围,因此该方法的最大搜索次数为车辆数。图 7中共10辆车,1起交通事件,基于用户位置的扇形区域搜索方法需要搜索10次,只有4号车接收到交通事件信息,即有效接收次数1次,搜索效率γ=1/10×100%=10%。

|

| 图 7 基于用户位置的扇形区域搜索方法 Fig. 7 Sector search method based on user location |

| |

基于用户位置的路径搜索方法,以车辆为起点,搜索前方道路是否发生了异常交通事件。该方法同样是基于位置点来搜索事件信息,服务器对每辆车都要搜索一次,因此最大搜索次数为车辆数。图 8中共10辆车,1起交通事件,基于用户位置的路径搜索方法需要搜索10次,只有4号车接收到交通事件信息,即有效接收次数1次,搜索效率γ=1/10×100%=10%,与扇形搜索方法相同。

|

| 图 8 基于用户位置的路径搜索方法 Fig. 8 Path search method based on user location |

| |

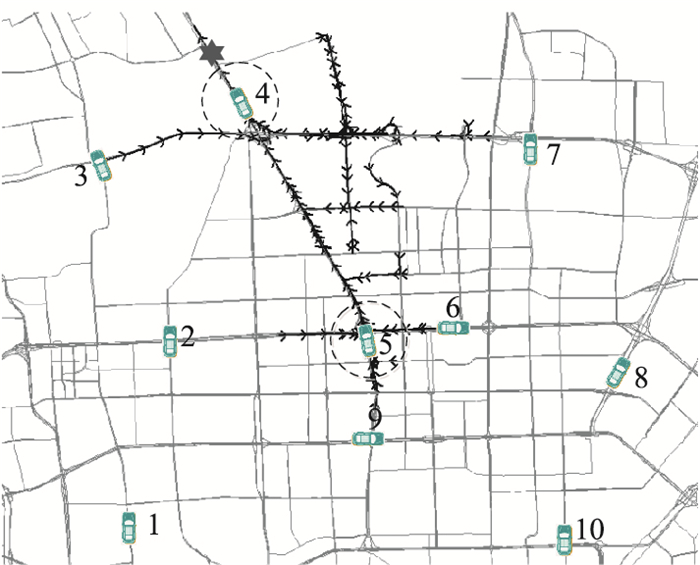

基于拥堵传播规律的信息发布方法,以交通事件为起点,沿着事件产生的拥堵传播方向搜索信息发布范围,因此最大搜索次数为交通事件个数。图 9中共10辆车,1起交通事件,基于拥堵传播规律的信息发布方法只需要搜索1次,4号车和5号车同时接收到交通事件信息,即有效接收次数2次,搜索效率γ=2/1×100%=200%。

|

| 图 9 基于拥堵传播规律的信息发布方法 Fig. 9 Method for disseminating traffic incident information based one congestion propagation rule |

| |

通过上述对比分析发现,基于用户位置的扇形区域搜索方法和基于用户位置的路径搜索方法的搜索效率均为10%,而基于拥堵传播规律的信息发布方法的搜索效率为200%,对比结果如表 2所示,说明基于拥堵传播规律的信息发布方法能够避免大量无效搜索,有效提高搜索效率,减少系统计算资源,提高信息发布效率。

| 车辆数 | 事件数 | 搜索次数 | 有效接收次数 | 搜索效率/% | |

| 基于用户位置的扇形区域搜索方法 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |

| 基于用户位置的路径搜索方法 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |

| 基于拥堵传播规律的信息发布方法 | 10 | 1 | 1 | 2 | 200 |

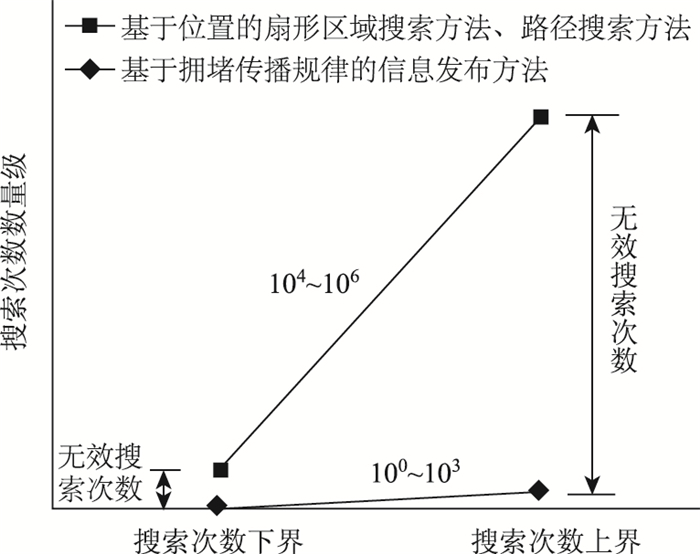

当一个城市每天在道路上行驶的车辆数的数量级为104~106,交通事件的数量级为100~103,则基于用户位置的扇形区域搜索的方法和基于路径的搜索方法搜索次数数量级为104~106,基于拥堵传播规律的信息发布方法的搜索次数数量级为100~103,数量级之间的差值属于无效搜索次数(如图 10所示),基于拥堵传播规律的信息发布方法能够大幅减少无效搜索次数。例如,当一个城市有10万辆车在路上,发生交通事件1 000次,那么基于位置的扇形区域搜索方法和路径搜索方法的搜索次数为10万次,基于拥堵传播规律的信息发布方法的搜索次数为1 000次,能够减少无效搜索9.9万次。

|

| 图 10 不同方法的搜索次数对比 Fig. 10 Comparison of search numbers of different methods |

| |

进一步说明基于拥堵传播规律的信息发布方法能够有效减少系统的无效搜索,节省计算资源,提高信息发布效率。

3 结论本研究提出了一种基于拥堵传播规律的交通事件信息发布方法,该方法利用上下游路段的交通流时空变化规律检测交通事件路段;根据路段的拥堵状态确定事件的实际影响范围;根据交通事件的累计持续时间计算交通事件上游的信息发布扩展范围,且扩展范围中至少有两个出口,保证出行者有充裕的时间和出口选择绕行路径,避开交通事件影响区域,防止二次事故的发生,达到路径引导的效果。

基于用户位置的扇形区域搜索方法和路径搜索方法的最大搜索次数均为车辆数,而基于拥堵传播规律的信息发布方法最大搜索次数为交通事件个数,实际中,车辆数远远大于交通事件个数。因此,基于拥堵传播规律的信息发布方法能够有效解决基于用户位置的扇形搜索方法和路径搜索方法的缺点,大幅减少系统无效搜索次数,节省计算资源,提高信息发布效率。

| [1] |

任小聪, 向红艳, 陈坚. 交通事故信息对路径选择行为的影响建模与分析[J]. 公路交通科技, 2016, 33(7): 103-107, 113. REN Xiao-cong, XIANG Hong-yan, CHEN Jian. Modeling and Analysis of Influence of Traffic Accident Information on Route Choice Behavior[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(7): 103-107, 113. |

| [2] |

杨珍珍, 干宏程. 面向交通事件管理的交通事件信息发布方式研究[J]. 道路交通与安全, 2010, 10(4): 41-44. YANG Zhen-zhen, GAN Hong-cheng. Traffic Incident Information Dissemination Based on Traffic Incident Management[J]. Road Traffic & Safety, 2010, 10(4): 41-44. |

| [3] |

SCHÖNHOF M, HELBING D. Empirical Features of Congested Traffic States and Their Implications for Traffic Modeling[J]. Transportation Science, 2007, 41(2): 135-166. |

| [4] |

BAYKAL-GVRSOY M, XIAO W, OZBAY K. Modeling Traffic Flow Interrupted by Incidents[J]. European Journal of Operational Research, 2009, 195(1): 127-138. |

| [5] |

张敖木翰, 张平, 曹剑东. 基于需求预测与CTM的高速公路交通事件影响范围预测[J]. 交通运输研究, 2015, 1(1): 48-53. ZHANG Ao-mu-han, ZHANG Ping, CAO Jian-dong. Prediction of Incident Influence Scope on Expressway Based on Demand Forecasting and CTM[J]. Transport Research, 2015, 1(1): 48-53. |

| [6] |

何雅琴, 容煜伦, 柳祖鹏, 等. 基于水波原理的城市突发事件交通影响程度研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2017, 17(5): 151-156, 172. HE Ya-qin, RONG Yu-lun, LIU Zu-peng, et al. Traffic Influence Degree of Urban Traffic Emergency Based on Water Wave Principle[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2017, 17(5): 151-156, 172. |

| [7] |

PETTY K F, SKABARDONIS A, VARAIYA P P. Incident Detection with Probe Vehicles: Performance, Infrastructure Requirements and Feasibility[C]//8th IFAC/IFIP/IFORS Symposium on Transportation Systems 1997. Kidlington: Elsevier, 1997: 125-130.

|

| [8] |

余柳, 于雷, 戚懿, 等. 基于浮动车数据的城市快速路交通事件检测算法研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2008, 8(4): 36-41. YU Liu, YU Lei, QI Yi, et al. Traffic Incident Detection Algorithm for Urban Expressways Based on Probe Vehicle Data[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2008, 8(4): 36-41. |

| [9] |

张存保, 杨晓光, 严新平. 基于浮动车的高速公路交通事件自动判别方法研究[J]. 武汉理工大学学报:交通科学与工程版, 2006, 30(6): 973-975, 983. ZHANG Cun-bao, YANG Xiao-guang, YAN Xin-ping. An Automatic Incident Detection Methodology for Freeway Using Floating Cars[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science & Engineering, 2006, 30(6): 973-975, 983. |

| [10] |

颜安.基于GPS浮动车的城市道路交通事件检测技术研究[D].西安: 长安大学, 2010. YAN An. Study on Urban Road Traffic Incident Detection Technology Based on GPS Equipped Floating Car[D]. Xi'an: Chang'an University, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11941-2010220240.htm |

| [11] |

牛爽.基于浮动车的城市道路交通异常事件检测的研究[D].北京: 北京交通大学, 2008. NIU Shuang. Urban Road Traffic Abnormal Incident Detection Based on Floating Car[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10004-2008079563.htm |

| [12] |

YANG Z Z, GAO L, GAO Z Y, et al. AR and ESE Method for Traffic Incident Analysis on Urban Arterials[C]//15th COTA International Conference of Transportation Professionals. Reston, United States: American Society of Civil Engineers, 2015: 352-362.

|

| [13] |

HOJATI A T, FERREIRA L, WASHINGTON S, et al. Modelling Total Duration of Traffic Incidents Including Incident Detection and Recovery Time[J]. Accident Analysis & Prevention, 2014, 71: 296-305. |

| [14] |

LI R M, PEREIRA F C, BEN-AKIVA M E. Competing Risk Mixture Model and Text Analysis for Sequential Incident Duration Prediction[J]. Transportation Research Part C:Emerging Technologies, 2015, 54: 74-85. |

| [15] |

SHEU J B, CHOU Y H, CHEN H C. Stochastic Modeling and Real-time Prediction of Incident Effects on Surface Street Traffic Congestion[J]. Applied Mathematical Modelling, 2004, 28(5): 445-468. |

| [16] |

KIM W, NATARAJAN S, CHANG G L. Empirical Analysis and Modeling of Freeway Incident Duration[C]//11th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. New York: IEEE, 2008: 453-457.

|

| [17] |

郑黎黎, 丁同强, 范海燕, 等. 高速公路交通事件影响范围的模糊预测[J]. 数学的实践与认识, 2009, 39(1): 72-77. ZHENG Li-li, DING Tong-qiang, FAN Hai-yan, et al. Fuzzy Forecast of Incident Incidence on Freeway[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2009, 39(1): 72-77. |

| [18] |

林瑜, 沈峰, 潘振兴, 等.一种城市快速路交通事件影响空间范围等级预测方法: 中国, 201110225774.0[P]. 2011-12-21. LIN Yu, SHEN Feng, PAN Zhen-xing, et al. A Spatial Range Prediction Method for Traffic Incidents in Urban Expressway: China, 201110225774.0[P]. 2011-12-21. |

| [19] |

陆建, 孙祥龙, 肖恢翚, 等.一种高速公路突发交通事件影响范围的确定方法: 中国, 201110358727.3[P]. 2012-06-13. LU Jian, SUN Xiang-long, XIAO Hui-hui, et al. A Method for Determining Impact Range of Traffic Incident on Expressway: China, 201110358727.3[P]. 2012-06-13. |

| [20] |

余贵珍, 王云鹏, 刘玉敏, 等.基于交通波理论的高速公路事故的交通影响范围确定方法: 中国, 201110231292.6[P]. 2012-04-18. YU Gui-zhen, WANG Yun-peng, LIU Yu-min, et al. The Method for Determining Impact of Traffic Incident in Expressway Based on Traffic Wave Theory: China, 201110231292.6[P]. 2012-04-18. |

| [21] |

PAN B, DEMIRYUREK U, GUPTA C, et al. Forecasting Spatiotemporal Impact of Traffic Incidents for Next-generation Navigation Systems[J]. Knowledge and Information Systems, 2015, 45(1): 75-104. |

| [22] |

丁宏飞, 刘博, 秦政, 等. 城市快速路交通事件影响范围研究[J]. 中国安全科学学报, 2016, 26(10): 151-156. DING Hong-fei, LIU Bo, QIN Zheng, et al. Estimating Influence Area of Traffic Incident in Urban Expressway[J]. China Safety Science Journal, 2016, 26(10): 151-156. |

| [23] |

肖恢翚, 陆建, 邱红桐, 等. 城市快速路交通事件影响范围预测模型[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2016, 48(9): 54-59. XIAO Hui-hui, LU Jian, QIU Hong-tong, et al. The Range Forecast Model of Traffic Incidents Impact on Urban Expressway[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2016, 48(9): 54-59. |

| [24] |

王亚世.基于混沌时间序列的高速公路交通事件影响范围估计[D].长春: 吉林大学, 2017. WANG Ya-shi. Spatio-temporal Impact Estimation of Expressway Traffic Incidents Based on Chaotic Time Series[D]. Changchun: Jilin University, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1017156299.htm |

| [25] |

张孜, 徐建闽. 基于WebGIS的ITS共用信息平台信息发布系统设计[J]. 公路交通科技, 2005, 22(7): 105-109. ZHANG Zi, XU Jian-min. Design of ITS Common Information Platform Information Distribution System Based on WebGIS[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005, 22(7): 105-109. |

| [26] |

杨珍珍, 干宏程. 基于小波变换和模糊聚类分析的交通事件信息发布系统的设计[J]. 计算机时代, 2010(10): 53-55. YANG Zhen-zhen, GAN Hong-cheng. Design of Traffic Incident Information Dissemination System Based on Wavelet Transform and Fuzzy Cluster Analysis[J]. Computer Era, 2010(10): 53-55. |

| [27] |

刘楠.城市交通信息发布系统的研究与应用[D].北京: 北京工业大学, 2006. LIU Nan. Research and Application of Urban Traffic Information Dissemination System[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2006. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y890098 |

| [28] |

傅宇辉.城市智能交通信息发布系统的关键技术研究[D].上海: 上海交通大学, 2008. FU Yu-hui. Research on Key Technology of Urban Intelligent Traffic Information Release System[D]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10248-2008053323.htm |

| [29] |

AL-YASEEN D. Crowdnav: Information Dissemination System for Traffic Enhancement[D]. Kingston: Queen's University, 2012.

|

| [30] |

杨珍珍, 干宏程. 面向大型社会活动的快速路网控制策略仿真评价方法[J]. 计算机应用研究, 2010, 27(12): 4473-4475. YANG Zhen-zhen, GAN Hong-cheng. Large Social Event Oriented Freeway Network Control Strategy Simulation Evaluation Approach[J]. Application Research of Computers, 2010, 27(12): 4473-4475. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36