扩展功能

文章信息

- 杨光, 王旭东

- YANG Guang, WANG Xu-dong

- 高模量沥青混凝土在半刚性基层长寿命沥青路面中应用的合理性研究

- Study on Rationality of Application of High Modulus Asphalt Concrete in Long-life Semi-rigid Base Asphalt Pavement

- 公路交通科技, 2019, 36(5): 20-26, 56

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(5): 20-26, 56

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.05.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-02-05

2. 交通运输部公路科学研究院, 北京 100088

2. Research Institute of Highway, Ministry of Transport, Beijing 100088, China

随着筑路技术的不断革新与发展,长寿命沥青路面逐渐成为各国沥青路面研究的热点,如何有效地延长沥青路面的结构性及功能性寿命已成为当代路面研究的重要目标。Nunn通过对英国不同使用年限厚沥青路面的调查统计,发现很多厚沥青路面的损坏仅存在于沥青层顶部一定深度范围内,路面的结构没有发生破坏,因此使用长寿命柔性路面来形容这种路面[1]。根据美国沥青路面联盟(APA)的定义,长寿命路面是指设计使用年限50 a的沥青路面,在设计使用年限内无结构性的修复和重建,仅需根据表面层损坏情况进行周期性的修复[2]。这一概念的提出并没有限定路面结构形式,国内外实践经验证明,如果设计合理、施工得当,每种结构都可以实现长寿命的技术目标,半刚性基层沥青路面也不例外[3-5]。然而,由于每种类型结构的受力特点、服役特性的不同,其实现长寿命目标的技术对策也不尽相同。

欧美国家基于柔性基层的设计原理提出了柔性基层长寿命沥青路面的典型结构,根据沥青面层使用功能的不同分为4层:表面层为使用功能层,中面层为使用高模量沥青混凝土的抗车辙结构层,也是路面结构的主要承重层,下面层为一定厚度沥青含量较高的抗疲劳层,第4层为稳定的路基。2006年,沙庆林院士提出了“重载交通半刚性基层长寿命沥青路面”的4层典型结构[6]。第1层为2层铺筑的沥青混凝土结构,厚度为12 cm左右;第2层为高强度、严格控制级配的半刚性材料基层,厚度为36~40 cm;第3层为具有一定强度、稳定的半刚性材料底基层,厚度为36~40 cm;第4层为稳定的路基。

上述两种典型结构均按结构功能设计原理综合考虑了路面抗车辙和抗疲劳问题。从抗车辙角度来看,柔性基层结构在厚沥青面层中使用了高模量沥青混凝土,而半刚性基层结构在减薄了沥青面层厚度的同时,下面层也推荐使用高模量沥青混凝土;从抗疲劳角度来看,柔性基层结构专门设置了抗疲劳结构层,半刚性基层结构中基层作为结构的主要承重层也是抗疲劳层,需考虑其抗疲劳性能。然而,对于半刚性基层沥青路面结构的设计理论还需要进一步完善,其中有两个问题需要进一步研究:一是不仅是半刚性基层需要考虑抗疲劳的要求,沥青面层是否也存在疲劳问题;二是沥青面层抗疲劳与抗车辙的协调问题,即需要同时满足抗车辙和抗疲劳的技术要求。高模量沥青混凝土作为长寿命沥青路面面层的重要组成部分,是结构和材料设计的一个重点。

20世纪70年代末,法国研究人员首先发明使用了高模量沥青混凝土,一般是采用针入度较低的低标号沥青生产的沥青混凝土,法国和英国学者先后证明了这种材料具有优异的抗车辙能力和抗疲劳能力[7]。然而,美国研究认为,沥青混凝土的抗疲劳能力与其劲度模量有直接关系,劲度模量越大,抗疲劳性能越小。因此,欧美国家柔性基层长寿命沥青路面典型结构中,将高模量沥青混凝土作为主要的抗车辙结构层材料,而不是抗疲劳层材料。相关研究表明,高模量沥青路面比普通沥青路面耐疲劳性能更好[8]。那么,高模量沥青混凝土是否具有良好的抗疲劳性能?特别是在半刚性基层沥青路面结构中,高模量沥青混凝土材料使用的合理性需要论证。

另一方面,沥青混凝土的抗疲劳性能是路面材料研究中的热点问题,从20世纪60年代初,英国Pell首次系统阐述了沥青混凝土的疲劳问题[9]。20世纪80年代,美国的Monismith建立了材料劲度模量、应力(应变)水平与材料疲劳寿命的关系模型[10]。21世纪初,美国MEPGD设计方法构建了沥青混凝土的疲劳方程[11],沥青混凝土的疲劳性能研究不断深入。一般来说,由于控制模式的不同,对于沥青混凝土疲劳性能的评价也不同。通常情况下,当采用应力控制模式时,材料的劲度模量越大,疲劳寿命越好;而采用应变控制模式时,材料的劲度模量越小,疲劳寿命越好。同样,在不同温度条件下,沥青混合料的抗疲劳性能也存在较大差异,需要通过室内试验近一步分析。

本研究首先针对长寿命半刚性基层沥青路面的典型结构进行结构力学分析,阐述沥青面层与半刚性基层层间结合状态的变化及下面层模量差异对沥青面层内部应力状态的影响,进而通过应力控制和应变控制的四点弯曲疲劳试验,采用累积耗散能指标分析阐明下面层沥青混凝土使用高模量沥青混凝土对改善沥青面层抗疲劳的合理性。

1 典型结构力学分析沥青面层与半刚性基层之间的层间结合状态一直是沥青路面力学分析的关键参数。如按照经典弹性层状连续体系的力学模型分析计算,即较薄的沥青面层与强度较高的半刚性基层处于完全连续状态,沥青面层底部以受压为主,不存在拉应力,因此沥青面层不存在疲劳问题;同时,沥青面层内部的剪应力较小,抗车辙问题并不突出。然而,由于沥青混凝土与半刚性材料的物理性质和本构模型存在较大差异,两种材料的结构层之间实际上不可能处于完全连续状态,大多数处于半滑动或滑动状态。沥青面层的受力状态发生了变化,沥青面层底部出现了显著的拉应力,沥青面层内部存在较大的剪应力。研究表明,层间结合状态的优劣是影响沥青路面路用性能的关键因素[12]。

首先根据弹性层状体系理论模型,采用我国现行设计规范所规定的双圆均布荷载形式(荷载当量圆半径r=10.65 cm,;轮胎接地压强p=0.7 MPa),选用BISAR程序计算单侧荷载圆中心下沥青面层内部的应力应变状态。相关的材料模量取值见表 1。

| 结构层 | 厚度/cm | 弹性模量/MPa | 泊松比 |

| 表面层 | 4 | 1 200 | 0.25 |

| 下面层 | 8 | 2 200 | 0.25 |

| 基层 | 38 | 1 700 | 0.25 |

| 底基层 | 38 | 6 00 | 0.25 |

| 土基 | — | 50 | 0.35 |

力学分析分两个步骤进行:第1步分析层间结合状态对路面结构力学状态的影响。将半刚性基层上的12 cm沥青面层当作同一种材料,将12 cm沥青面层按实际工程情况分为上面层与下面层,它们之间处于完全连续状态。然后分别计算半刚性基层与沥青面层在不同层间状态下,沥青面层内部不同深度位置的最大应力(拉为正)、最大应变(拉为正)及最大剪应力。第2步分析下面层沥青模量对力学状态的影响。将12 cm沥青面层分为2层,上面层4 cm,下面层8 cm,通过改变下面层的模量分别计算不同层间状态(层间滑移系数α=0为完全连续,α=1为完全滑动)下,沥青面层内部不同深度位置的最大应力(拉为正)、最大应变(拉为正)及最大剪应力。

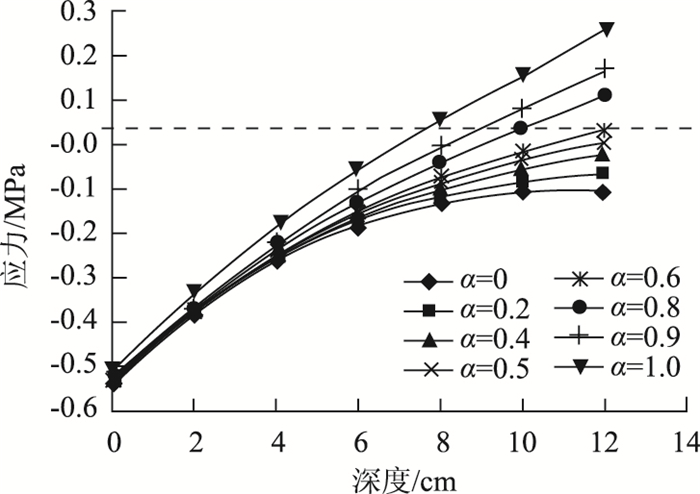

1.1 层间结合状态的影响图 1、图 2为不同黏结状态下不同深度的最大应力和最大应变。

|

| 图 1 不同层间状态下不同深度的最大应力 Fig. 1 Maximum stress at different depths with different interlayer conditions |

| |

|

| 图 2 不同层间状态下不同深度的最大应变 Fig. 2 Maximum strain at different depths with different interlayer conditions |

| |

(1) 从应力曲线看,随着深度的增加,沥青面层内部的压应力逐渐减小,趋近零后逐渐转变为拉应力。随着沥青面层与半刚性基层之间的接触状态趋于滑动,这种变化趋势愈发明显。当α=0.5时,两者结合处于半连续半滑动状态,沥青面层底部(h=12 cm)出现了微小的拉应力。随着α越来越大于0.5,即趋向于滑动,沥青面层底部拉应力逐渐增加,沥青层内部出现拉应力的位置逐渐提升。当α=1时,在沥青层内部约7 cm处就已出现拉应力,而沥青层底部的拉应力达到了约0.25 MPa。

(2) 应变曲线与应力曲线有类似的规律。但有两点需要注意,一是尽管沥青面层与半刚性基层处于完全连续状态,即α=0,沥青面层还处于受压状态,但在沥青面层内部约5 cm处就已出现了拉应变。那么此时沥青面层是否存在弯拉疲劳问题值得研究。二是沥青面层底部拉应变水平十分显著,例如,当α=0.5时,拉应变达到约100 με,当α=0.9时,拉应变约为200 με,这种应变水平远大于Monismith所提出的70 με的标准[13], 这就意味着沥青面层将会过早产生疲劳损伤。

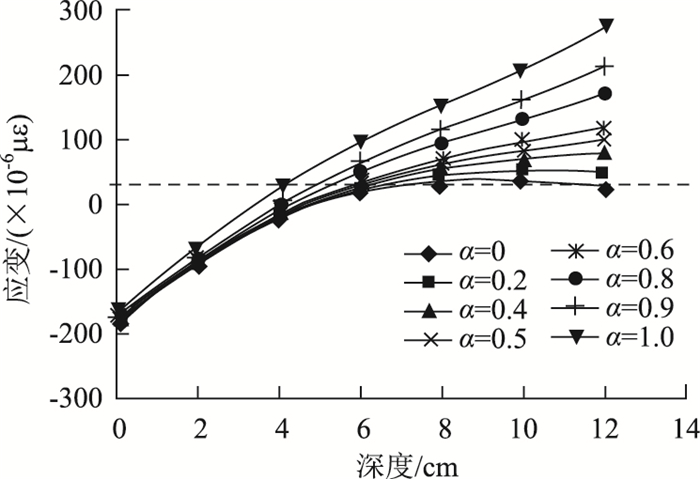

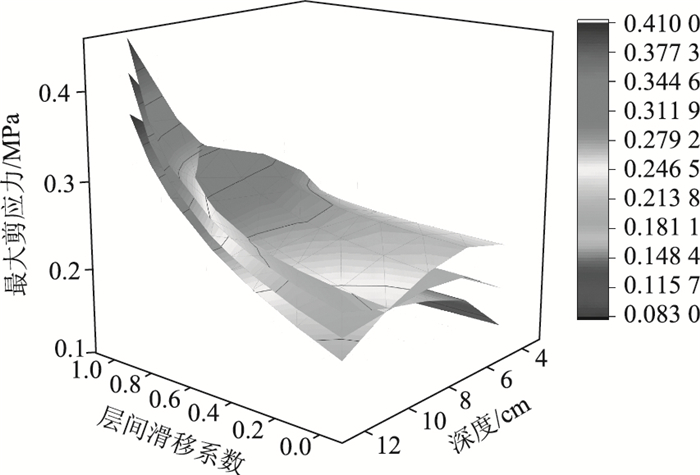

图 3为沥青面层内部不同深度位置的最大剪应力水平变化规律。可以看出,当沥青面层与半刚性基层之间处于连续或近似连续状态,在6~8 cm左右位置时,剪应力最大;但随着层间状态逐渐趋于滑动,沥青面层底部剪应力逐渐增加,当α达到0.5~0.6时,其剪应力已达到最大。这说明当层间结合状态接近于滑动时,沥青面层内部的最大剪应力位于底部。

|

| 图 3 不同黏结状态下不同深度的最大剪应力 Fig. 3 Maximum shear stress at different depths with different interlayer conditions |

| |

一般来说,沥青面层内部剪应力大,说明对该位置的沥青混合料抗车辙、抗剪切的能力要求高。但有一点值得注意,在连续、近似连续状态下,沥青面层中部的剪应力明显大于底部,而该位置的最大应力为压应力且数值明显大于底部。因此,在实际工程中,在这种状态下是沥青面层中部还是底部需要更高的抗剪能力,还需要进一步研究。但对于这种结构,提高沥青面层下部的抗剪能力是必要的。张涓等[14]进行了马歇尔试验、车辙试验和三轴重复荷载蠕变试验,结果表明高模量沥青混合料具有良好的高温抗剪切性能。

通过以上分析可以得出两个结论:

(1) 对于薄面层的半刚性基层沥青路面,当沥青面层与半刚性基层不能处于完全连续状态时,沥青面层底部将会产生明显的拉应力和拉应变,沥青面层存在弯拉疲劳损伤的风险。

(2) 这种结构沥青面层的下部存在较大的剪应力,应对混合料的抗剪强度和抗车辙能力提出更高的要求。

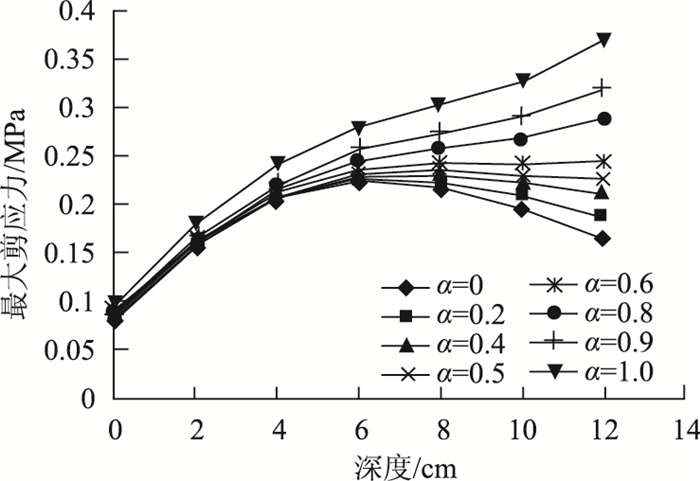

1.2 下面层模量的影响将12 cm沥青面层分为上下两层(4 cm+8 cm),下面层模量分为1 200,2 200,3 200 MPa共3级,同时改变下面层与基层的层间结合状态。图 4为沥青面层随着不同深度在不同层间结合状态的应力和应变分布。

|

| 图 4 不同模量下面层最大应力和应变分布 Fig. 4 Maximum and stress strain distributions in lower layer with different moduli |

| |

可以看出,由于上下两层沥青面层的模量不同,尽管上下两层处于完全连续状态,应变曲线处于连续状态,应力曲线在层间结合位置(即4 cm位置)出现间断跳跃。这说明所谓的层间结合连续状态是有条件的。按照古德曼模型的原理,所谓层间连续是应变连续,但由于模量的差异,导致应力状态并不连续。

同时,由于下面层模量的增加,导致沥青面层底部的拉应变减小,拉应力增加。但沥青混合料的模量增加是否有利于改善混合料的疲劳性能, 还需进一步试验验证。

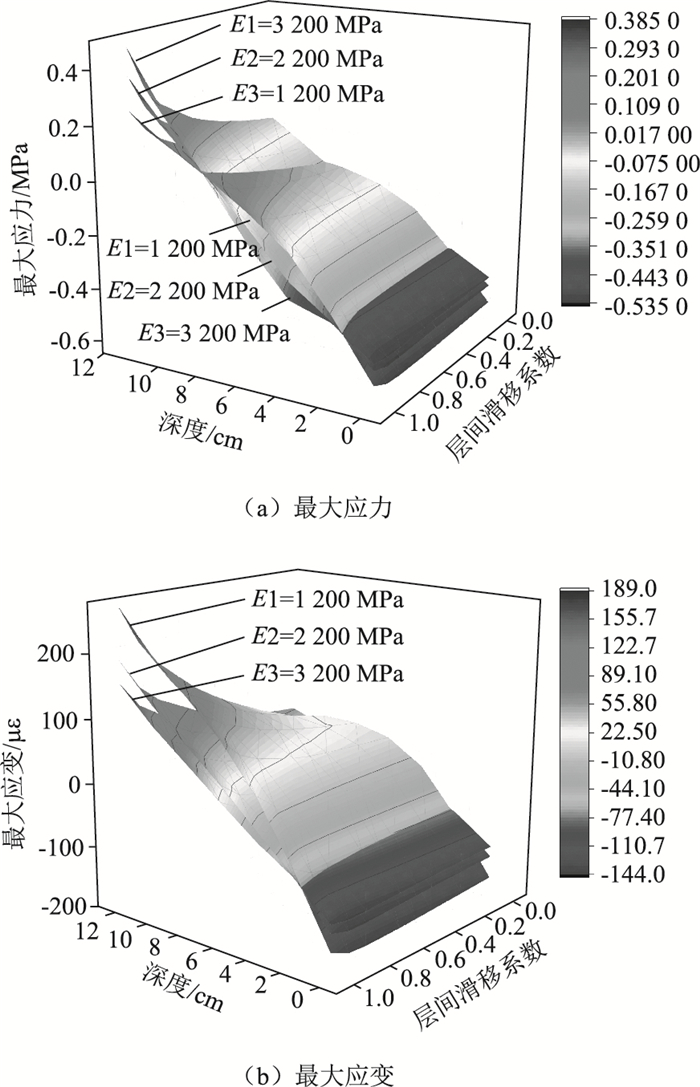

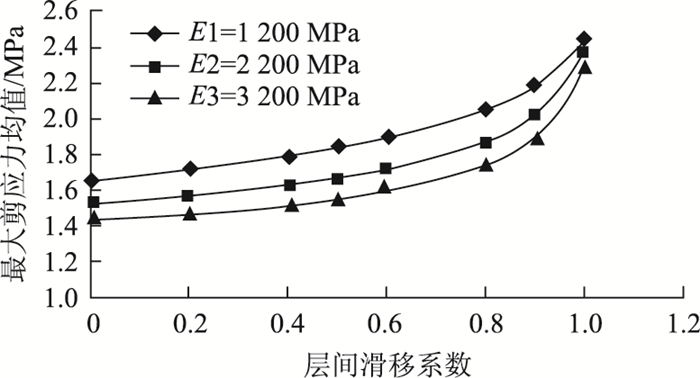

陆学元等[15]计算了高模量沥青混合料应用于3层路面结构的剪应变最大值。结果表明,在使用高模量沥青混合料后,剪应变最大值明显降低。本研究从剪应力水平角度进行分析,随着下面层模量的增加,沥青面层底部的剪应力略有增加,但曲线形状有明显差异,见图 5。如果分析剪应力曲线与厚度所包络的面积,可分析下面层的最大剪应力整体状态。图 6为不同下面层沥青混合料模量的最大剪应力包络面积均值(简称最大剪应力均值)τ-max的变化曲线。可以看出,随着模量的增加,在相同界面状态下,最大剪应力均值有所减小。

|

| 图 5 不同模量下面层最大剪应力分布 Fig. 5 Maximum shear stress distribution in lower layer with different moduli |

| |

|

| 图 6 不同模量下面层最大剪应力均值 Fig. 6 Mean of maximum shear stress in bottom layer with different moduli |

| |

因此,提高沥青混合料模量总体上有利改善沥青下面层的抗剪能力。

|

(1) |

式中,τmax为最大剪应力均值;h1为下面层起始深度;h2为下面层终止深度;f(x)为最大剪应力函数。

2 抗疲劳性能分析为了评价高模量沥青混凝土的抗疲劳性能,需要选择一种与其力学性质差异较大的材料进行对比。改性沥青混凝土目前使用较为普遍,同时具有很好的延展性和较低的温度敏感性,可以作为研究高模量沥青混凝土疲劳性能的参照。

2.1 原材料结合工程实际,疲劳试验所用材料选自内蒙古某半刚性基层长寿命沥青路面试验路,该试验路下面层使用低标号硬质沥青作为高模量沥青混凝土,上面层使用SBS改性沥青混凝土作为表面功能层,混凝土分别为SAC16-SBS和SAC25-20#。根据室内配合比试验和试验段试铺,最终确定的沥青和混合料基本指标如下(表 2)。

| 技术指标 | SBS改性沥青 | 20#硬质沥青 | |||

| 技术要求 | 检测结果 | 技术要求 | 检测结果 | ||

| 25 ℃针入度/(0.1 mm) | 40~60 | 45.9 | 20~30 | 21 | |

| 软化点/℃ | >65 | 74 | >56 | 68 | |

| 10 ℃延度/mm | ≥20 | 27.7 | 实测记录 | 6.8 | |

2.2 疲劳试验方法及破坏标准

沥青混合料的疲劳试验方法有很多,从室外足尺大型环道试验到室内小尺寸试验都有相关的研究。对于室内小尺寸疲劳试验,试件尺寸和加载方式也有很大差异,拉压、弯曲、劈裂等不同加载模式下的疲劳试验也十分多样。不同试验方法对于混合料疲劳性能的评价有很大影响,试验方法直接影响了混合料的疲劳寿命。美国SHRP计划针对室内几种常用疲劳试验进行了分析和比较,最终确定了用四点弯曲疲劳试验方法作为评价混合料疲劳性能的主要方法,本研究也采用这种试验方法。

沥青混凝土采用轮碾成型的方法,然后用高精度双面切割锯切割成尺寸为(6.4×5.1×38) cm的梁式试件。试验设备采用澳大利亚IPC公司生产的UTM-100试验机,试验频率为10 Hz,温度为5 ℃和20℃。试验加载模式选用应力和应变控制两种,调整应力和应变水平使其疲劳寿命在103~107次之间,便于比较分析。

| 筛孔/mm | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |

| 通过率/% | SBS改性沥青 | — | 99.8 | 94.9 | 86.5 | 60.7 | 32.5 | 25.7 | 20.5 | 14.8 | 10.9 | 8.3 | 6.6 |

| 20#硬质沥青 | 100 | 80.2 | — | 62.6 | 49.8 | 30 | 21.8 | 17.2 | 11.7 | 10 | 7.5 | 5.6 | |

| 参数 | SBS改性沥青 | 20#硬质沥青 |

| 油石比 | 4.9 | 4.3 |

| 允许偏差 | ±0.2 | ±0.2 |

目前对于疲劳破坏标准,由于疲劳试验方法的不同,疲劳破坏形态存在差异,主要分为两大类:一类是服务寿命,以材料损伤到某一程度作为疲劳破坏的标准;另一类是断裂寿命,以材料破坏作为疲劳破坏的标准。通常对于常应力控制模式下的疲劳试验,试件在重复荷载作用下会产生断裂,以断裂时对应的作用次数作为材料的疲劳寿命;而对于常应变控制模式下的疲劳试验,试件通常很难发生断裂,这时通常以劲度模量衰减到初始劲度的某个百分比作为材料的疲劳寿命。

美国ASTM提出了一种新的疲劳破坏标准[16],以应变控制下的NM曲线峰值作为疲劳寿命的量度,相比以50%劲度模量对应的荷载作用次数作为疲劳寿命有更明确的含义,同时可以将两种不同的控制模式进行有效的统一。

|

(2) |

式中,NM为归一化模量×次数;Si为周期i时对应的劲度模量;Ni为荷载作用次数i;S0为初始劲度模量,取第50周期的劲度模量;N0为初始劲度模量对应的周期数。

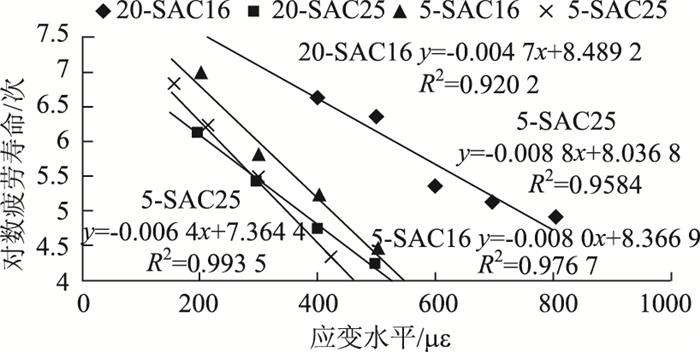

2.3 试验结果分析图 7为SAC16和SAC25两种沥青混合料按应力控制模式下得到的疲劳曲线。

|

| 图 7 应力控制模式疲劳试验结果 Fig. 7 Fatigue test result under stress control mode |

| |

可以看出,在20 ℃时,SAC16和SAC25的疲劳曲线明显交叉,在应力水平较大时,SAC25的疲劳寿命大于SAC16;在5 ℃时,SAC25的疲劳曲线基本位于SAC16的上方,说明在相同应力水平下,SAC25的疲劳寿命好于SAC16。

当采用应变控制模式时,这两种混合料的疲劳规律出现了变化,如图 8所示。

|

| 图 8 应变控制模式疲劳试验结果 Fig. 8 Fatigue test result under strain control mode |

| |

可以看出,在20 ℃和5 ℃时,SAC16的疲劳曲线均位于SAC25上方,说明在相同温度、相同应变水平下,SAC16的疲劳寿命明显好于SAC25。由试验数据的初步分析看到,应力控制和应变控制两种模式下,对于SAC16和SAC25的疲劳性能得到两种不同结果。

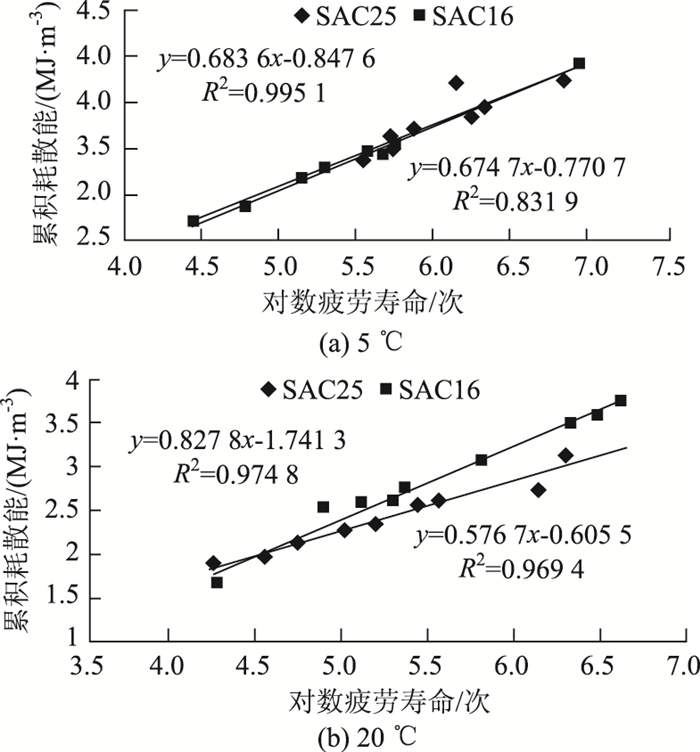

累积耗散能指标[17]的提出,实际上是将采用应力控制模式与应变控制模式获得的疲劳特性有机地组合在一起,即实现应力控制和应变控制模式的等效。具体方法是计算在疲劳试验过程中得到的每个荷载周期作用下的应力-应变滞回曲线面积,用这个面积表征每个荷载周期作用下材料的耗散能,连续累加各个荷载周期作用下滞回曲线的面积,即相当于该荷载作用下材料在疲劳试验过程中的累积耗散能。研究表明累积耗散能与疲劳寿命具有很好的相关性[18]。

用这种方法进一步分析SAC25和SAC16两种材料的疲劳规律,得到以下两类曲线,见图 9。

|

| 图 9 两种混合料的累积耗散能 Fig. 9 Accumulated dissipated energy of 2 mixtures |

| |

可以看出,这两种混合料在20 ℃和5 ℃条件下有明显不同的疲劳规律。

(1) 在5 ℃时,两种材料疲劳曲线基本重合。在较低温度条件下,尽管这两种材料采用的沥青不同、矿料级配不同,但由于沥青逐渐硬化,导致这两种材料的疲劳性能趋向一致。

(2) 在20 ℃时,两种材料的疲劳曲线明显不同。SAC25材料的疲劳曲线基本位于SAC16的下方,说明当材料产生相同的疲劳损伤时,即相同的累计耗散能时,SAC25的疲劳寿命大于SAC16混合料,即当采用累计耗散能指标分析时,将应力控制和应变控制得到的两种材料疲劳性能归一化,最终结论为采用20#硬质沥青的SAC25的疲劳寿命优于采用SBS改性沥青的SAC16。

3 结论通过对半刚性基层长寿命沥青路面典型结构进行力学分析,发现层间不连续状态会导致沥青面层出现疲劳问题和面层抗车辙、抗疲劳的协调问题。提高下面层模量可总体改善路面抗剪能力。对高模量沥青混凝土在不同温度和不同控制模式下进行四点弯曲疲劳试验,与上面层改性沥青沥青混凝土进行对比,采用累积耗散能指标分析表明高模量沥青混凝土具有更好的抗疲劳性能。因此,下面层采用高模量沥青混凝土可改善半刚性基层长寿命沥青路面面层的抗疲劳和抗车辙性能,具有一定的合理性。

| [1] |

NUNN M. Long-life Flexible Roads[C]//8th International Conference on Asphalt Pavements. Seattle: [s.n.], 1997.

|

| [2] |

Asphalt Pavement Alliance. Perpetual Pavements: A Synthesis[R].[S.l.]: Asphalt Pavement Alliance, 2002.

|

| [3] |

曾峰, 王旭东. 半刚性基层长寿命沥青路面的实践检验[J]. 公路, 2016(12): 1-7. ZENG Feng, WANG Xu-dong. Practice and Performance Evaluation of Long-life Semi-rigid Asphalt Pavement[J]. Highway, 2016(12): 1-7. |

| [4] |

薛忠军, 王春明, 张伟, 等. 半刚性基层长寿命路面结构和材料设计研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(10): 37-42, 56. XUE Zhong-jun, WANG Chun-ming, ZHANG Wei, et al. Research on Pavement Structure and Material Design of Semi-rigid Base Long-life Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(10): 37-42, 56. |

| [5] |

付军, 雷力, 刘洁. 西班牙长寿命半刚性基层沥青路面设计指南[J]. 中外公路, 2018, 38(4): 64-68. FU Jun, LEI Li, LIU Jie. A Guide for the Design of Semi-Rigid Base Asphalt Pavement in Spain[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2018, 38(4): 64-68. |

| [6] |

沙庆林. 重载交通长寿命半刚性路面设计与施工[M]. 北京: 人民交通出版社, 2011. SHA Qing-lin. Design and Construction of Long Life Semi-rigid Pavement for Heavy Traffic with Heavy Wheel-load[M]. Beijing: China Communications Press, 2011. |

| [7] |

CORTE J F. Development and Uses of Hard Grade Asphalt and of High Modulus Asphalt Mixes in France[J]. Transportation Research Circular, 2003, 503: 12-31. |

| [8] |

徐建平, 赵毅, 梁乃兴, 等. 基于疲劳累积损伤的高模量沥青路面使用寿命预估[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2018, 38(2): 26-33. XU Jian-ping, ZHAO Yi, LIANG Nai-xing, et al. Life Prediction of High Modulus Asphalt Pavement Based on Fatigue Cumulative Damage[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2018, 38(2): 26-33. |

| [9] |

PELL P S. Fatigue Characteristics of Bitumen and Bituminous Mixes[C]//Proceedings of International Conference on the Structural Design of Asphalt Pavements. Ann Arbor: University of Michigan, 1963: 310-323.

|

| [10] |

MONISMITH C L, EPPS J A, FINN F N. Improved Asphalt Mix Design[C]//Proceedings of Association of Asphalt Paving Technologists.[S. l.]: Association of Asphalt Paving Technologists, 1985.

|

| [11] |

ARA Inc. Guide for Mechanistic-empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures[R]. Albuquerque: ARA Inc, 2004.

|

| [12] |

朱洪洲, 朱真景. 沥青路面层间结合状态对路面受力状态的影响综述[J]. 中外公路, 2018, 38(4): 69-75. ZHU Hong-zhou, ZHU Zhen-jing. Review of Influence of Interlayer Combination State on Pavement Stress State of Asphalt Pavement[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2018, 38(4): 69-75. |

| [13] |

MONISMITH C C, MCLEAN D. Structural Design Considerations[J]. Road, 1976, 1(1): 12-31. |

| [14] |

张涓. 高模量沥青混合料抗剪性能试验研究[J]. 湖南工程学院学报:自然科学版, 2018, 28(2): 90-94. ZHANG Juan. Experimental Study on Shearing Property of High Modulus Asphalt Mixture[J]. Journal of Hunan Institute of Engineering:Natural Science Edition, 2018, 28(2): 90-94. |

| [15] |

陆学元, 孙艳娜, 李立寒. 高模量沥青路面内剪切应变水平研究[J]. 上海公路, 2018(3): 81-83, 92, 6. LU Xue-yuan, SUN Yan-na, LI Li-han. Research on Shear Strain Level in High Modulus Asphalt Pavement[J]. Shanghai Highways, 2018(3): 81-83, 92, 6. |

| [16] |

ASTM D7460-10, Standard Test Method for Determining Fatigue Failure of Compacted Asphalt Concrete Subjected to Repeated Flexural Bending[S].

|

| [17] |

VAN DIJK W, VISSER W. Energy Approach to Fatigue for Pavement Design[C]//Proceedings of Association of Asphalt Paving Technologists.[S. l.]: Association of Asphalt Paving Technologists, 1977.

|

| [18] |

季节, 许鹰, 索智, 等. 基于耗散能法分析热拌及温拌再生SMA沥青混合料的疲劳特性[J]. 北京工业大学学报, 2014, 40(12): 1837-1843. JI Jie, XU Ying, SUO Zhi, et al. Evaluation on Fatigue Properties of Hot and Warm Recycled SMA Mixture Based on Energy Dissipation Method[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2014, 40(12): 1837-1843. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36