扩展功能

文章信息

- 都雪静, 王艺群, 陈占丽, 周华晨

- DU Xue-jing, WANG Yi-qun, CHEN Zhan-li, ZHOU Hua-chen

- 聚丙烯复合材料发动机罩盖行人头部保护优化设计

- Optimal Design of Pedestrian Head Protection for Polypropylene Composite Material Engine Hood

- 公路交通科技, 2019, 36(4): 151-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(4): 151-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.04.021

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-08-23

随着汽车保有量的逐年增加,道路交通事故数虽同比有所下降,但全球每年有127万人死于交通事故,行人死亡数中欧洲占23%,美国占11%,日本占30%,其中超过60%的行人死于头部伤害[1]。已有研究表明[2], 行人的死亡比例远远超过受伤比例。头部伤害是造成行人死亡的重要原因,头部伤害往往造成行人的脑震荡、颅脑出血等严重创伤,因此,开展对行人在交通事故中的头部防护研究很有必要。

学者对行人头部保护做了大量的研究。目前,常见的行人头部保护试验方法有“打点式”试验法和行人假人碰撞试验法。郭正辉等[3]通过计算机仿真建立了一系列头部冲击器模型。冯成建等[4]研究了头部损伤风险以及动力学响应特性。张金换等[5]总结了有限元建模过程中对仿真结果影响显著的敏感参数。张国胜等[6]通过建立车身的有限元模型,分析了试制样车刚度,进行了模态试验研究和有限元分析的对比,为车身结构优化找到了一种切实可行的分析方法。Kim等[7]选择碳纤维增强复合材料和混杂玻璃纤维增强复合材料进行了汽车发动机罩盖的优化设计。Shoaeefard等[8]通过改变发动机罩盖内板的结构使行人头部获得更大的缓冲空间,降低了行人头部的损伤值。Ikeda等[9]建立了一种新型的波形截面铝合金罩,通过有限元方法分析出该波形发动机罩盖刚度分布均匀,结果表明该发动机罩盖有利于行人防护和实现轻量化效果。Meng等开发的6YO-PS-FE模型,模拟了一系列儿童车对行人的碰撞(CPC),并且预测了行人的常见伤害[10]。Ahmed等[11]采用ABAQUSS/EXPLICE、复合材料层合板和夹层复合板模拟碰撞,以减少行人伤害。Shojaeefard等[12]提出了一种新的有限元模型,并对其进行了仿真分析。根据EEVCWG17规范要求,设计了5种不同的头形冲击器。现有研究大多是对发动机罩面进行结构形状优化和材料替换,但缺少聚丙烯复合材料发动机罩盖的研究。

针对上述问题,本研究利用有限元法,根据欧洲车辆安全促进委员会(EEVC)的试验法规[13],对某车型发动机罩盖的行人头部保护安全性进行评估;设计DOE试验对影响行人头部损伤的影响因素进行分析,并对发动机罩盖局部结构进行优化改进,从而提高发动机罩盖对行人头部的保护性能。

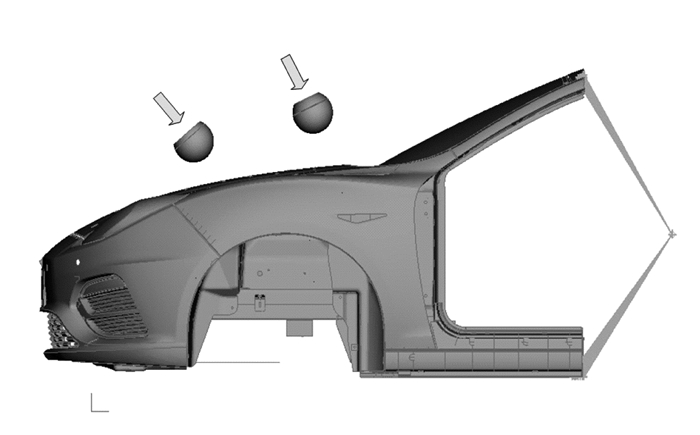

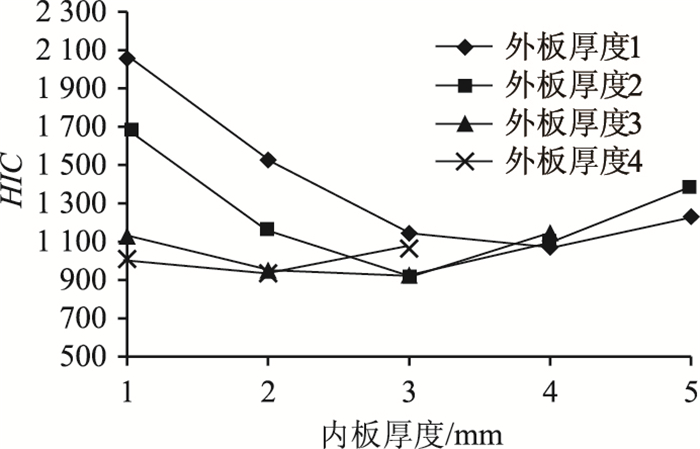

1 行人头部与车辆碰撞的有限元模型 1.1 模型的建立与验证头模冲击器撞击汽车前端有限元模型所需要的材料参数与几何数据来自国内某汽车研究院。因本研究内容是发动机罩盖与头型冲击器的碰撞,碰撞时车辆底盘变形很小,所以将车辆的底盘包括悬架、车轮、转向机构等去掉。考虑到模型的计算精度与计算时间,在网格处理上对螺纹、倒角进行简化处理,处理后的车体模型和头部冲击器模型如图 1所示。图 1的模型中使用Many Nodes功能建立刚性连接,连接中心移动到整车质心处,在该处添加质量点来模拟截去的部分,切割的车辆前端模型以车辆正常行车状态进行固定,该模型的详细参数见表 1。

|

| 图 1 车体模型和头部冲击器模型 Fig. 1 Models of vehicle and head impactors |

| |

| 参数 | 节点 | 单元 | 三角形比例/% | 质量/kg |

| 数量 | 977 015 | 1 038 761 | 2.17 | 1 895 |

本研究采用ARUP公司的商业模型[14]。儿童和成人的头部冲击器有限元模型包括:合成皮肤、底座、球体、传感器安装块模型等。合成皮肤的特性比较复杂,用黏弹性材料来模拟,球体、底座在碰撞过程中不易变形,设置成刚性,在球体的中心位置放置三轴加速计。儿童头部冲击器和成人头部冲击器的详细参数见表 2。

| 类型 | 质量/kg | 皮肤厚度/mm | 外球直径/mm |

| 儿童 | 3.5±0.07 | 14±0.5 | 165±1 |

| 成人 | 4.8±0.1 | 14±0.5 | 165±1 |

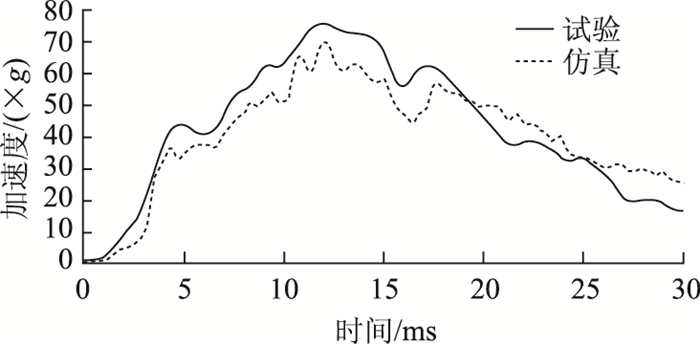

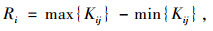

为了验证模型的精度和可靠性,进行了头型冲击器撞击发动机罩盖的碰撞仿真试验。仿真计算得到的加速度曲线如图 2所示。可以看出,仿真试验结果与真实试验结果基本一致,HIC值误差在8%以内,证明所建的车体模型和头部冲击器模型是可靠的,可以用于汽车行人碰撞保护的开发。

|

| 图 2 仿真试验与真实验证的头部加速度曲线 Fig. 2 Head acceleration curves of simulation test and real verification |

| |

1.2 测试区域的划分

按照EEVC的法规,测试车辆被划分为4个独立区域:发动机罩盖前缘区域(大腿、骨盆撞击区)、发动机罩盖区域(儿童头部撞击区)、保险杠区域(腿部撞击区)、前风挡玻璃区域(成人头部撞击区)。车辆的前部结构外表面形成的几何轨迹称为包络线(Warp around Distance,WAD),儿童头部测试区域是由侧基准线、WAD1000和WAD1700围成的区域,成人头部测试区域是侧基准线、WAD1700和WAD2100围成的区域。

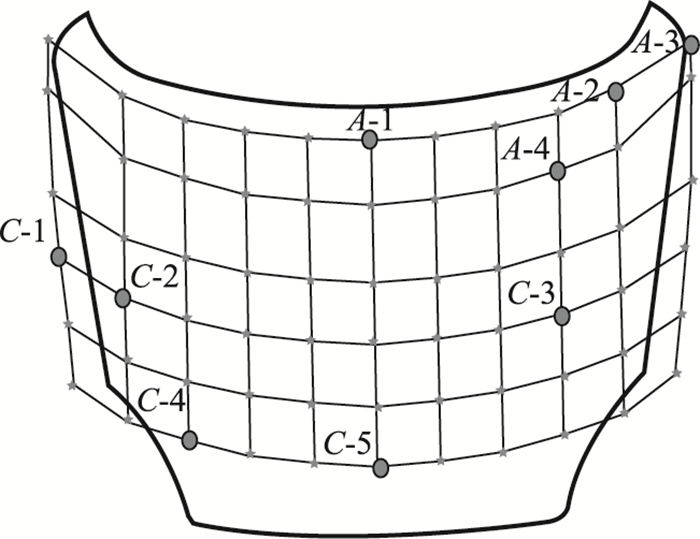

选出9个危险碰撞点的位置,如图 3所示。这9个碰撞点下面对应的部件是:通风盖板A-1,铰链区域A-2,A-3,悬架硬点A-4,分封线处C-1,C-2,蓄电池硬点C-3,发动机罩支架C-4,锁扣C-5。

|

| 图 3 发动机罩盖危险碰撞点 Fig. 3 Dangerous collision points of engine hood |

| |

1.3 复合材料与钢制发动机罩盖的选择

发动机罩盖材料选用长玻纤增强PP复合材料[15],该材料具有密度低、强度高、耐腐蚀、易着色、可再生等优势。复合材料及低碳钢材料的具体参数见表 3。

| 发动机罩盖材料 | 密度/(kg·m-3) | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa |

| B180H1 | 7 850 | 210.0 | 0.30 | 230 | 315.3 |

| PP+50%LGF | 1 310 | 12.8 | 0.49 | 122 | 134.5 |

| PP+30%LGF | 1 120 | 8.6 | 0.47 | 108 | 122.1 |

1.4 发动机罩盖静态刚度分析

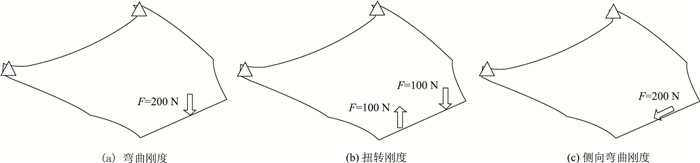

发动机罩盖作为整车开闭键,在满足行人头部保护的同时需满足设计结构的刚度。发动机罩盖的弯曲刚度、扭转刚度、侧向弯曲刚度的加载方式如图 4所示[16]。

|

| 图 4 发动机罩盖静态刚度 Fig. 4 Static stiffness of engine hood |

| |

图 4(a)为发动机罩盖弯曲刚度。在铰链与车身连接的节点处建立全约束,约束减震胶块沿前舱盖开启方向的平动自由度,在锁扣安装处施加开启方向200 N的力。

图 4(b)为发动机罩盖扭转刚度。在铰链与车身连接的节点处建立全约束,在锁扣安装处约束前舱盖开启方向的平动自由度,在减震胶块处施加开启方向大小相等、方向相反的力,使这两个力的力矩为240 N·m,力臂为两个加载点的距离。

图 4(c)为发动机罩盖侧向弯曲刚度。在铰链与车身连接的节点处建立全约束,约束前舱盖锁钩开启方向的平动自由度,在加锁扣安装处施加侧向200 N的力。

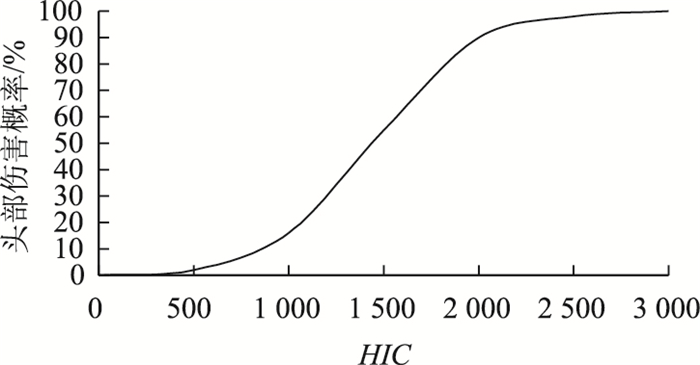

2 行人头部损伤影响因素分析 2.1 发动机罩盖与行人头部碰撞损伤分析目前针对行人头部保护,EEVC WG17提出用头部伤害标准(Head Injury Criterion, HIC)值来评价头部的损伤程度。1971年Versace提出了以HIC值作为头部损伤评价标准,为目前使用最广泛的头部损伤评价指标,HIC=1 000为头部合成加速度耐受度阈值。图 5给出了HIC值与造成行人头部伤害概率。可以看出, 当HIC值低于1 000时,头部伤害概率上升趋势较小;当HIC值高于1 000时,头部伤害概率急速上升;当HIC值超过2 500时,头部伤害概率接近100%。

|

| 图 5 HIC值与行人头部伤害概率间关系 Fig. 5 Relationship between HIC value and pedestrian head injury probability |

| |

HIC值的计算公式:

|

(1) |

式中,t1为起始时间;t2为结束时间;t2-t1为HIC达到最大值时的时间间隔,试验过程中为保证精度,要求最大持续时间不超过15 ms;a(t)为碰撞过程中头部质心的合成加速度,用重力加速度的倍数表示。

从式(1)可知,影响HIC值大小的因素有最大加速度值和持续时间。对复合材料发动机罩盖及钢制发动机罩盖对行人保护性进行仿真评估时,严格按照EC法规规定的试验条件进行。测试时,儿童头部冲击器沿与水平线呈(50±2)°的方向,以35 km/h的速度撞击发动机罩盖外表面;成人头部冲击器沿与水平线呈65°的方向,以35 km/h的速度撞击发动机罩盖外表面。

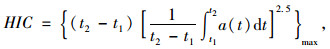

2.2 材料厚度对HIC值的影响在研究发动机罩盖的内外板厚度对HIC值的影响的试验过程中,改变内外板材料的厚度得到HIC值的变化曲线,见图 6。可以看出,在内板厚度一定时,随着外板厚度的增大,HIC值出现先减小后增大的趋势,即内外板的厚度存在一个合理的组合使得HIC值最小。在内板厚度为3 mm、外板厚度分别为2 mm和3 mm时,HIC值最小。因此选择2 mm和3 mm、3 mm和3 mm作为两个水平。

|

| 图 6 内板厚度对HIC值的影响 Fig. 6 Influence of inner plate thickness on HIC value |

| |

2.3 不同材料配比对HIC值的影响

表 4是不同玻纤含量的力学性能。可以看出,不同含量玻纤材料的屈服极限和剪切模量差别很大。

| 玻纤含量/% | 密度/(kg·m-3) | 屈服点/MPa | 剪切模量/GPa |

| 20 | 1 040 | 105 | 4 300 |

| 30 | 1 120 | 108 | 5 500 |

| 35 | 1 180 | 110 | 6 500 |

| 40 | 1 220 | 120 | 7 200 |

| 50 | 1 320 | 122 | 9 500 |

为了探究内板材料长玻纤增强纤维(LGF)含量对HIC值的影响,在试验中其他变量保持不变,改变LGF的填充比例来观察HIC值的变化,结果见表 5。

| 玻纤含量/% | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |

| 成人HIC | 963.7 | 757.8 | 766.5 | 779.9 | 788.4 |

| 儿童HIC | 1 212.5 | 993.2 | 1 024.3 | 1 041.8 | 1 050.5 |

当其他参数不变时,随着发动机罩盖玻纤含量的增加,成人及儿童头部HIC值呈现上升的趋势,材料刚度越大,造成的头部损伤也越大。当材料的玻纤含量为20%时,头部HIC突然增大;当材料刚度太小时,头部容易撞击接触到发动机罩下面的硬点,从而造成较大的损伤。玻纤含量在30%~50%时,HIC值变化不大,因此,选择30%和50%的两种玻纤含量作为两个水平。

2.4 发动机罩盖下总布置空间对HIC值的影响变形空间的设计作为行人保护的首要任务,与前舱总布置直接相关[17]。考虑到总布置问题是发动机罩与前舱硬点之间安全距离的关系,发动机罩与发动机舱部件之间需要有变形空间,但是空间增大将导致发动机罩的线条进一步提高,从而影响驾驶员的视野、车辆的动力特性及CO的排放量。因此,合理的变形空间显得尤为重要。由EC法规要求,儿童头部和成人头部分别要求83,100 mm的总布置空间,此空间并非硬性要求,应结合离地尺寸、热平衡及运动干涉等因素综合考虑。图 7为发动机罩盖与前舱部件之间的距离示意图。

|

| 图 7 发动机罩盖与前舱部件之间的距离 Fig. 7 Distance between engine hood and front cabin component |

| |

改变发动机罩与前舱部件之间的距离来观察头部HIC值的变化,结果见表 6。当间距d处在40~50 mm时,HIC值比较大;当间距d达到60 mm或70 mm时,成人与儿童的HIC值明显降低;当间距d为80 mm时,HIC值没有明显的变化,说明发动机罩与前舱部件之间的距离过大,因此,选取间距60 mm和70 mm两个距离作为两个水平。

| 间距/mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

| 成人HIC | 2 023 | 1 813 | 1 635 | 1 632 | 1 638 |

| 儿童HIC | 1 876 | 1 438 | 1 056 | 1 055 | 1 053 |

由以上分析知,针对材料而言,影响HIC值的主要因素有材料厚度、材料配比和发动机罩盖下总布置空间距离3个因素。因此,采用3因素2水平的正交试验进行分析,因素水平表见表 7。

| 因素 | 水平 | ||

| 水平1 | 水平2 | ||

| A | 材料厚度/mm | 3,2 | 3,3 |

| B | 玻纤含量/% | 30 | 50 |

| C | 距离/mm | 60 | 70 |

2.5 仿真试验DOE优化

正交试验设计法是使用正交表来科学安排试验并进行数据分析的一种方法[18],其优点是能在众多试验条件下选出代表性强的少数试验方案,并依据这些方案选出最优解。如综合考虑每个因素不同水平下的影响情况,需进行8组试验,每个试验包含9个试验点,因此需要进行72次仿真分析。如果采取3因素2水平的正交试验,只需要进行4组试验,共计36次仿真分析。正交试验相比统计分析法效率高,可以快速地进行分析,去除每组的重复数,大大减少了工作量。依循正交试验表 8,按照3因素2水平的正交试验设计法,选用L4(23)正交表。

试验有9个碰撞危险点,有4个点位于成人碰撞区域,5个点位于儿童碰撞区域。危险点处HIC值见表 9。

| 组号 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 |

| 1 | 863 | 1 793 | 852 | 862 | 425 | 895 | 986 | 965 | 1 027 |

| 2 | 762 | 2 013 | 769 | 917 | 360 | 754 | 1052 | 865 | 1 125 |

| 3 | 937 | 1 634 | 841 | 794 | 492 | 685 | 896 | 897 | 892 |

| 4 | 788 | 1 854 | 754 | 741 | 391 | 640 | 754 | 902 | 976 |

采用极差分析方法对正交试验结果进行分析。每个因素两个水平的平均值的极差Ri为:

|

(2) |

式中Kij为第j列的因素取水平i。

一般来说,极差越大,说明这个因素水平对HIC值的影响越大。首先,分别计算出A,B,C 3个因素在两个水平下的指标之和;然后再分别计算出各自的算数平均值,记为K1,K2,K3,最后得出各自的极差,计算结果见表 10。平均值越小,表示头部损伤值越小,则各点处得到的最优方案,见表 11。

| 危险点 | 影响因素 | ||||||||||

| A | B | C | |||||||||

| KA1 | KA2 | RA | KB1 | KB2 | RB | KC1 | KC2 | RC | |||

| A-1 | 813 | 863 | 50 | 900 | 775 | 125 | 826 | 850 | 24 | ||

| A-2 | 1 903 | 1 744 | 159 | 1 714 | 1 934 | 220 | 1 823 | 1 824 | 1 | ||

| A-3 | 810 | 798 | 12 | 847 | 762 | 85 | 803 | 805 | 2 | ||

| A-4 | 890 | 768 | 122 | 828 | 829 | 1 | 802 | 856 | 54 | ||

| C-1 | 393 | 442 | 49 | 459 | 376 | 83 | 408 | 426 | 18 | ||

| C-2 | 825 | 663 | 162 | 790 | 697 | 93 | 768 | 720 | 48 | ||

| C-3 | 1 019 | 825 | 194 | 941 | 903 | 38 | 870 | 974 | 104 | ||

| C-4 | 915 | 900 | 15 | 931 | 884 | 47 | 934 | 881 | 53 | ||

| C-5 | 1 076 | 934 | 142 | 960 | 1 050 | 90 | 1 002 | 1 009 | 7 | ||

| 危险点 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 |

| 最优方案 | A1B2C1 | A2B1C1 | A2B2C1 | A2B1C1 | A1B2C1 | A2B2C2 | A2B2C1 | A2B2C2 | A2B1C1 |

| 最大影响因素 | A | B | B | A | B | A | A | C | A |

由表 11中的数据可以得出以下结论:

(1) 针对成人头部冲击模型:因素A的最佳水平为水平2;因素B出现的次数相同,但是水平2出现较大值,因此最佳水平为水平1;因素C的最佳水平为水平1。

(2) 针对儿童头部冲击模型:因素A的最佳水平为水平2;因素B的最佳水平为水平2;因素C的最佳水平为水平1。

综合考虑,对于成人以及儿童碰撞点因素A的最佳水平为水平2;因素C的最佳水平为水平1;但是因素B的水平两者不一样,也就是对于成人及儿童碰撞区域,材料的配比需要进一步分析。

3 保护性能评估与结构局部优化 3.1 发动机罩盖的行人保护性能评估依据复合材料发动机罩材料配比不同对行人保护的影响,对选择的9个碰撞危险点进行仿真分析,结果见表 12。从表 12中知,原模型中有4个点的HIC值超过了1 000;而采用复合材料之后,除了A-3点,其他的碰撞点的HIC值均有不同程度的降低。

| 碰撞点 | B180H1 | PP+50%LGF | PP+30%LGF |

| A-1 | 832 | 788 | 757 |

| A-2 | 2265 | 1 813 | 1703 |

| A-3 | 794 | 903 | 803 |

| A-4 | 1300 | 895 | 865 |

| C-1 | 706 | 645 | 604 |

| C-2 | 1 072 | 675 | 598 |

| C-3 | 856 | 1 060 | 968 |

| C-4 | 826 | 765 | 745 |

| C-5 | 1 263 | 1 050 | 993 |

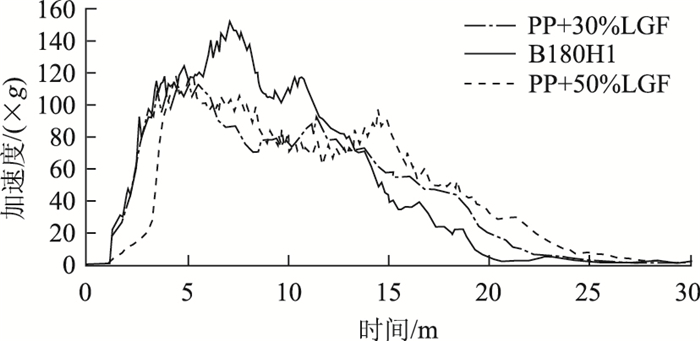

碰撞点C-2处的加速度值和HIC值如图 8所示。钢制发动机罩盖的HIC=1 072,t1~t2=2~13.0 ms;而PP+50%LGF发动机罩的HIC=675,t1~t2 =2~15.5 ms;PP+30%LGF发动机罩的HIC=598,t1~t2 = 2~12 ms。从加速度-时间曲线(图 8)可看出,碰撞点C-2是采用复合材料之后改进效果最好的点。钢制发动机罩盖因为材料的强度高,头部冲击器与发动机罩盖发生第一次碰撞时的加速度峰值高于复合材料发动机罩盖,PP+30%LGF发动机罩盖峰值大小与PP+50%LGF发动机罩盖较接近,但是PP+50%LGF发动机罩盖第二次碰撞峰值时间较晚,PP+50%LGF发动机罩盖的HIC比PP+30%LGF发动机罩盖大得多。

|

| 图 8 复合材料与低碳钢发动机罩加速度曲线对比图 Fig. 8 Acceleration curves of composite materials and low carbon steel engine hood |

| |

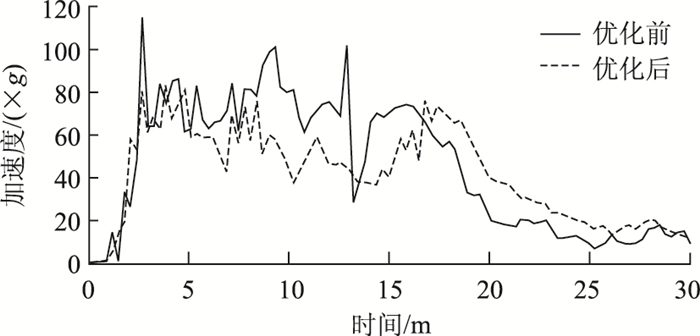

3.2 发动机罩盖边缘吸能结构

对于发动机罩铰链边缘C-2点区域,垂直的翼子板结构刚度较大,头型冲击器与翼子板尖角处的碰撞最为激烈,优化铰链结构使其远离碰撞区域,并弱化翼子板侧边垂直尖角的结构,在遭受头型冲击器的撞击后能迅速压溃,起到吸能的作用。

翼子板结构加入吸能装置和不加吸能装置的头型冲击器碰撞仿真结果见图 9。加入吸能装置后,加速度峰值降低,HIC值降低。

|

| 图 9 优化前后加速度比较 Fig. 9 Comparison of accelerations before and after optimization |

| |

3.3 静态刚度响应分析

静态刚度分析主要考察了弯曲刚度、扭转刚度、侧向弯曲刚度,分析结果见表 13。复合材料发动机罩盖的刚度与钢制发动机罩盖的刚度相当,最大变形量为10.855 mm。一阶固有模态大于20 Hz,符合要求。长玻纤增强聚丙烯复合材料的轻量化效果很显著,PP+30%LGF材料发动机罩盖的质量为11.933 kg,是钢制发动机罩盖的质量48.5%,减重效果最明显。

| 模型 | 弯曲刚度 | 侧向刚度 | 扭转刚度 | 模态/Hz | |||||

| 刚度/(N·mm-1) | 变形量/mm | 刚度/(N·mm-1) | 变形量/mm | 刚度/[N·m·(°)-1] | 变形量/mm | ||||

| 原模型 | 307.2 | 0.651 | 59.2 | 3.378 | 143.4 | 8.166 | 46.1 | ||

| PP-LGF30 | 238.1 | 0.843 | 53.76 | 3.724 | 105.3 | 10.855 | 50.3 | ||

| PP-LGF50 | 263.4 | 0.734 | 54.8 | 3.658 | 112.7 | 9.35 | 48.2 | ||

4 结论

本研究按照EC行人保护法规,利用CAE软件建立碰撞有限元模型,提出了一种长玻纤增强聚丙烯复合材料发动机罩盖,建立了碰撞模型进行行人头部碰撞损伤安全分析。通过DOE试验,得到了最佳的行人保护效果组合方案。对铰链区域翼子板进行改进结构,起到压溃吸能的作用。结果表明,局部优化方案具有良好的缓冲吸能作用,可以进一步降低行人损伤值。

对比原发动机罩盖的静态刚度,优化设计的复合材料发动机罩盖的扭转刚度得到增加,弯曲刚度和侧向弯曲刚度变化在10%范围内。对比复合材料和钢制发动机罩盖的质量,结果表明,长玻纤增强聚丙烯复合材料轻量化的效果较为显著,其中,PP+30%LGF材料发动机罩的质量仅为11.933 kg,为钢制发动机罩盖质量的48.5%,减重效果最明显。

| [1] |

TOROYAN T. Global Status Report on Road Safety[J]. Injury Prevention, 2009, 15(4): 286. |

| [2] |

刘地, 李幼德, 赵航, 等. 行人头部伤害与头部碰撞试验方法的相关性分析[J]. 公路交通科技, 2004, 21(1): 98-105. LIU Di, LI You-de, ZHAO Hang, et al. Relativity Analysis of Pedestrian Head Injuries and the Headform to Bonnet Top Test Method[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2004, 21(1): 98-105. |

| [3] |

郭正辉, 朱西产. 基于行人保护儿童头型有限元模型的开发[J]. 上海汽车, 2013, 20(2): 17-21. GUO Zheng-hui, ZHU Xi-chan. Development of Finite Element Model for Children Headform Based on Pedestrian Protection[J]. Shanghai Auto, 2013, 20(2): 17-21. |

| [4] |

冯成建, 王富平, 徐臣, 等. 基于车人碰撞事故重建的行人头部动力学响应[J]. 医用生物力学, 2013, 28(2): 164-170. FENG Cheng-jian, WANG Fu-ping, XU Chen, et al. Head Dynamic Response Based on Reconstruction of Vehicle-pedestrian Accidents with the Video[J]. Journal of Medical Biomechanics, 2013, 28(2): 164-170. |

| [5] |

张金换, 刘卫国, 李景涛, 等. 行人头型冲击器试验有限元建模及敏感参数分析[J]. 清华大学学报:自然科学版, 2014, 54(3): 294-298, 313. ZHANG Jin-huan, LIU Wei-guo, LI Jing-tao, et al. Pedestrian Headform Impact Test FE Modeling and Analysis of Parameter Sensitivity[J]. Journal of Tsinghua University:Natural Science Edition, 2014, 54(3): 294-298, 313. |

| [6] |

张国胜, 周超, 崔海涛, 等. 轿车车身结构轻量化[J]. 公路交通科技, 2012, 29(1): 154-158. ZHANG Guo-sheng, ZHOU Chao, CUI Hai-tao, et al. Lightweight of Car-body Structure[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(1): 154-158. |

| [7] |

KIM D H, JUNG K H, KIM D J, et al. Improving Pedestrian Safety via the Optimization of Composite Hood Structures for Automobiles Based on the Equivalent Static Load Method[J]. Composite Structures, 2017, 176: 780-789. |

| [8] |

SHOJAEEFARD M H, NAJIBI A, RAHMATI AHMADABADI M. Pedestrian Safety Investigation of the New Inner Structure of the Hood to Mitigate the Impact Injury of the Head[J]. Thin-Walled Structures, 2014, 77: 77-85. |

| [9] |

IKEDA K, ISHITOBI H. Development of Aluminum Hood Structure for Pedestrian Protection[R].[S. l.]: SAE, 2003: 537-542.

|

| [10] |

YIN S, LI J, XU J. Exploring the Mechanisms of Vehicle Front-end Shape on Pedestrian Head Injuries Caused by Ground Impact[J]. Accident Analysis & Prevention, 2017, 106: 285-296. |

| [11] |

AHMED A, WEI L. Introducing CFRP as an Alternative Material for Engine Hood to Achieve Better Pedestrian Safety Using Finite Element Modeling[J]. Thin-Walled Structures, 2016, 99: 97-108. |

| [12] |

SHOJAEEFARD M H, NAJIBI A, RAHMATI AHMADABADI M. Pedestrian Safety Investigation of the New Inner Structure of the Hood to Mitigate the Impact Injury of the Head[J]. Thin-Walled Structures, 2014, 77: 77-85. |

| [13] |

毕腾飞, 谷阳阳. 行人保护头型冲击器有限元模型研发[J]. 汽车工程师, 2012(7): 32-35. BI Teng-fie, GU Yang-yang. Research on Headform Impactor FEM in Pedestrian Protection[J]. Auto Engineer, 2012(7): 32-35. |

| [14] |

叶辉, 胡平, 胡兴军. 行人保护头型冲击器有限元建模方法研究[J]. 汽车技术, 2011(6): 1-6. YE Hui, HU Ping, HU Xing-jun. Research on the FE Modeling Method of Headform Impactor in Pedestrian Protection Simulation[J]. Automobile Technology, 2011(6): 1-6. |

| [15] |

蒋艳云, 蓝先, 李坚, 等. 长玻纤增强PP材料在发动机装饰罩盖上的应用研究[J]. 汽车零部件, 2017(1): 30-33. JIANG Yan-yun, LAN Xian, LI Jian, et al. Application Research of Long Glass Fiber Reinforced Polypropylene Material in Engine Cover[J]. Automotive Parts, 2017(1): 30-33. |

| [16] |

赵桂范, 崔东, 邓作梁. 夹层材料式发动机罩行人保护功效[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2011, 43(1): 125-129. ZHAO Gui-fan, CUI Dong, DENG Zuo-liang. The Pedestrian Protection Efficacy of Sandwich Material Engine Hood[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2011, 43(1): 125-129. |

| [17] |

EEVC WG17. Improved Test Methodsto Evaluate Pedestrian Protection Afforded by Passenger[EB/OL].(2014-10-10)[2-17-06-06]. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2006/wp29grsp/ps-187r1e.pdf.

|

| [18] |

于泉, 王萌, 邓小惠. 基于正交试验法的单个信号交叉口仿真参数标定[J]. 公路交通科技, 2012, 29(增1): 57-63. YU Quan, WANG Meng, DENG Xiao-hui. Simulation Parameter Calibration of Single Signalized Intersection Based on Orthogonal Experiment Method[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(S1): 57-63. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36