扩展功能

文章信息

- 高伟, 李秀凤, 崔巍

- GAO Wei, LI Xiu-feng, CUI Wei

- 基于多板协同受力的前嫩公路水泥混凝土路面应力有限元分析

- Finite Element Analysis on Stress in Cement Concrete Pavement of Qiannen Highway Based on Multi-slab Co-stress

- 公路交通科技, 2019, 36(4): 1-7, 14

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(4): 1-7, 14

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.04.001

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-10-12

2. 黑龙江职业学院, 黑龙江 哈尔滨 150080

2. Heilongjiang Polytechnic, Harbin Heilongjiang 150080, China

水泥混凝土路面是公路路面的主要类型之一,具有稳定耐久、承载能力强、夜间视线好、环保,以及无车辙、推移或拥包病害等优点,20世纪90年代在我国得到了快速发展[1]。但在黑龙江省以深季冻区为主的高纬度、低海拔环境条件下,水泥混凝土路面较早地出现了纵横向开裂、断角、错台等病害,同时平整度、舒适性衰减严重,正常使用时间不足设计基准期的50%。结构性病害长期存在,给维修养护带来极大困难,而且严重影响路面的使用功能和使用寿命,已成为制约水泥混凝土路面在高等级公路上发展应用的技术难点[2-3]。

目前国内连续配筋混凝土路面和预应力混凝土路面仍处在试验应用的过程中,现阶段修筑的水泥混凝土路面以“有限尺寸板”的素混凝土路面(即“有接缝水泥混凝土路面”)最为普遍。对“有接缝水泥混凝土路面”的应力分析,一般是以弹性地基上的小挠度薄板为模式,路面结构一般被模型化为弹性地基板或弹性多层体系[4-6]。由于建模的复杂性和验算工作量的限制,对多板协同受力(板块间荷载传递状态下应力)的分析,主要基于单板或者4板块的协同作用,但实际路况下的水泥混凝土路面板存在着4边约束、3边约束、2边约束等不同的情况,板块的温度翘曲和承受的车辆荷载,将会通过接缝向相邻的板块施加力学作用,对应的应力分析,需要构建6~9块板的有限元分析模型[7-8]。

国外20世纪30年代就开始了对水泥混凝土路面多板协同受力的研究[1]。1936年L.W.Teller等人在Arlington试验路上通过测量应变和挠度等,对板块之间的荷载传递进行评定。1966年B.E.Colley等人测定了不同条件下百万次循环荷载作用后板块间的荷载传递能力,以评估水泥混凝土路面多板协同受力的耐久性。20世纪40年代,美国在马里兰州修筑了编号为U.S.301的水泥混凝土路面试验段,采用直径19.05 mm的传力杆连接路面板。1958—1960年美国修筑的AASHO试验路是世界上第一个现代意义上的足尺试验路,提出了著名的AASHTO路面结构设计指南,对应的试验观测和理论研究表明,在一般情况下,水泥混凝土路面板长度超过4.6~6.1 m时须采用传力杆;同时指出在重交通道路水泥混凝土路面上,省略传力杆可能导致错误的后果。根据AASHTO提出的理念,路面板之间的荷载传递(多板协同受力)对现时服务能力指数(PSI)的影响极为显著,加强板块之间的荷载传递能力能够显著增加混凝土路面的使用寿命,其效果甚至比单纯增加板厚更为经济有效。

在此依托黑龙江省“前嫩公路嫩江支线”一级公路水泥混凝土路面,应用华盛顿大学和缅因州大学开发的“有接缝水泥混凝土路面(JPCP)三维有限元分析程序EverFE”[9-10],对设置传力杆与拉杆的嫩江支线一级公路水泥混凝土路面进行多板协同受力情况下的应力验算分析。

1 有限元分析验算参数 1.1 依托工程概况“前嫩公路嫩江支线”一级公路位于黑龙江省嫩江县东南部,所在区域为平原微丘区,属中温带半湿润大陆性季风气候,年平均气温0.5 ℃,多年极端最高气温40.0 ℃,多年极端最低气温-47.3 ℃,多年最大日降雨量105.5 mm,多年平均年降水量479.3 mm,最大冻深2.52 m。

该段公路的路面设计型式为一级公路双向四车道水泥混凝土路面,设计基准期内单车道标准轴载累计作用次数为1 514.72×104,设计弯拉强度为5.0 MPa;采用矩形板块构造,面层板块的横向分布形式为(4.5+5.5+5.5+4.5)m,板块长度5.5 m。

路面结构为“水泥混凝土板26 cm+6%水泥稳定砂砾基层20 cm+5%水泥稳定砂砾底基层20 cm+天然砂砾垫层20 cm/ (30 cm中潮湿路段)”。

水泥混凝土路面的纵缝结构采用设置拉杆的平缝形式,拉杆采用ϕ16 mm的螺纹钢筋,长度80 cm,设置间距60 cm;横向缩缝采用设传力杆的预切假缝形式,传力杆为直径ϕ32 mm, ϕ28 mm的光面圆钢,其滑动端30 cm涂防锈漆后再涂沥青;传力杆的长度为50 cm,间距30, 40 cm。

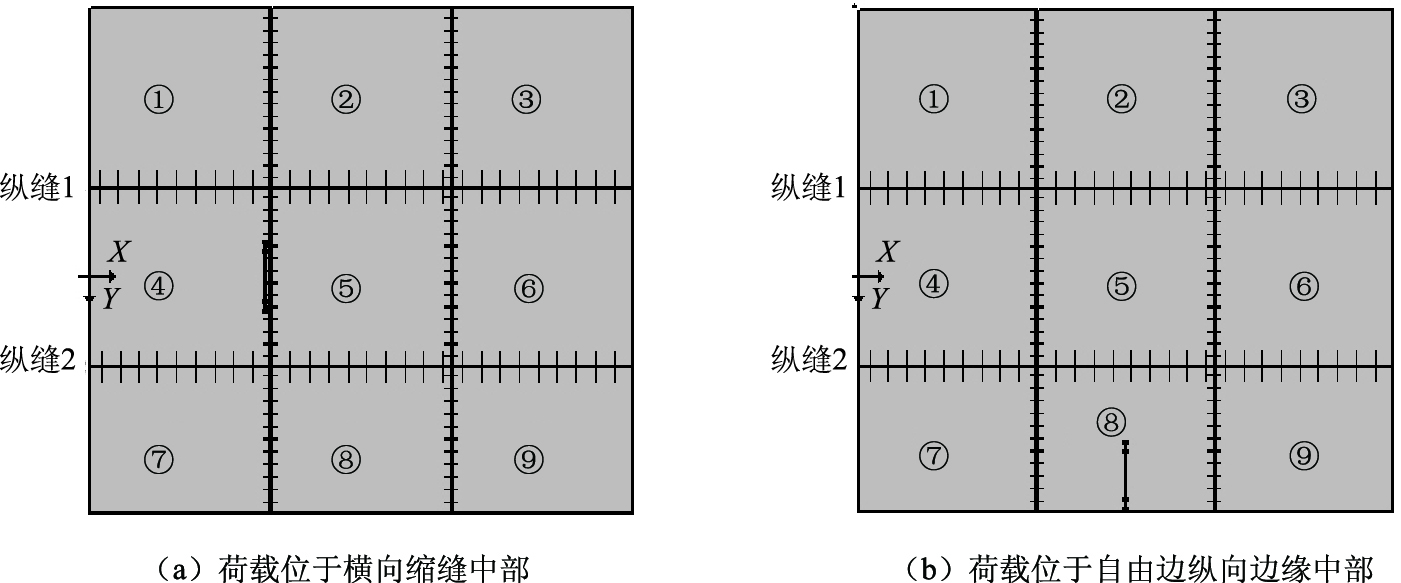

1.2 有限元分析验算参数 1.2.1 荷载作用位置依据《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40—2011的规定,以“100 kN单轴-双轮组荷载”为设计轴载,取路面右半幅9块板为应力验算分析对象,荷载作用位置包括横向缩缝中部、自由边纵向边缘中部。加载位置及板块编号如图 1所示。

|

| 图 1 “单轴-双轮组荷载”加载位置与板块编号 Fig. 1 "Single-axle double-wheel load" loading position and slab number |

| |

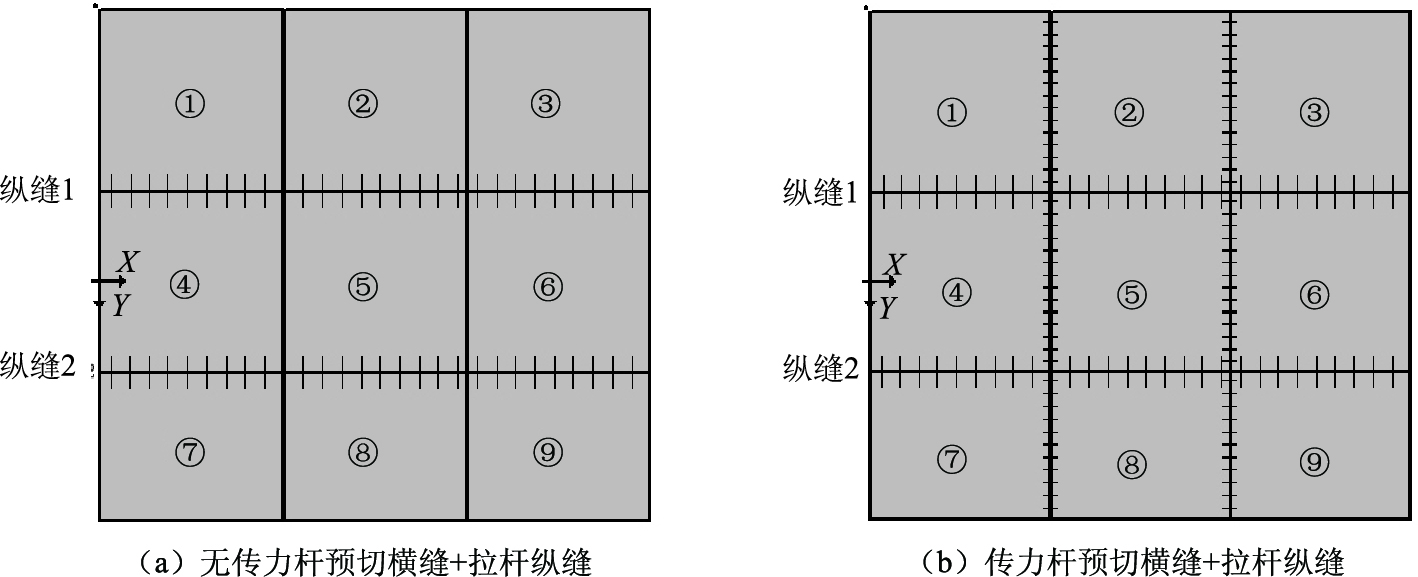

1.2.2 板块接缝形式

水泥混凝土路面板的接缝包括纵缝、横缝。根据路面设计结构,纵缝为设拉杆的平缝,横缝分为“无传力杆预切缩缝”和“有传力杆预切缩缝”两种(如图 2所示)。

|

| 图 2 路面接缝形式 Fig. 2 Pavement joint forms |

| |

1.2.3 验算参数

根据嫩江支线一级公路水泥混凝土路面的结构与材料组成,路面应力有限元分析的主要参数如表 1所示。

| 混凝土材料参数 | 面层板尺寸/cm | 基层 | 底基层 | 地基反应模量/ (MPa·mm-1) |

缩缝宽度/ mm |

||||||||||

| 弯拉模量/MPa | 泊松比 | 横向宽度 | 纵向长度 | 厚度 | 厚度/cm | 泊松比 | 回弹模量/ MPa | 厚度/cm | 泊松比 | 回弹模量/ MPa | |||||

| 31 000 | 0.15 | 450/550 | 550 | 26 | 20 | 0.25 | 1 300 | 20 | 0.25 | 1 200 | 0.028/0.017 | 2.0 | |||

1.2.4 接缝杆件组合

由于采用9块板的有限元分析模型,板块间的协同受力受纵缝拉杆和横缝传力杆的影响较大[11-15]。接缝杆件的组合及对应编号如表 2所示。

| 编号 | 路面板尺寸(长×宽) | 横缝传力杆 | 纵缝拉杆 | |||||

| 直径/ mm | 长度/ mm | 间距/ mm | 直径/ mm | 长度/ mm | 间距/ mm | |||

| 1 | ①~⑥号板: 5.5 m×5.5 m ⑦~⑨号板: 5.5 m×4.5 m |

— | ||||||

| 2 | 32 | 500 | 300 | 16 | 800 | 600 | ||

| 3 | 32 | 400 | ||||||

| 4 | 28 | 300 | ||||||

| 5 | 28 | 400 | ||||||

| 6 | 25 | 300 | ||||||

| 7 | 25 | 400 | ||||||

1.2.5 水泥混凝土面层的最大温度梯度

路面温度梯度的现场测试采用QQL系列便携式智能巡回检测仪,基本误差小于±0.2%F ·S,与pt100型铂电阻传感器配合。在昼夜温差较大的5月中旬,每30 min读取路表面和板底预埋pt100传感器的温度,测试结果如表 3所示。

| 读数时间 | 传感器编号 | 温度梯度/ (℃·m-1) |

||||||||||

| 路面板底面/℃ | 路面板表面/℃ | |||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||

| 12:30 | 19.2 | 19.8 | 17.6 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 39.4 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 80.1 | |

| 13:00 | 19.4 | 19.6 | 17.7 | 19.0 | 19.6 | 19.5 | 40.4 | 40.6 | 40.2 | 40.1 | 81.7 | |

| 13:30 | 19.9 | 19.9 | 18.0 | 19.5 | 19.4 | 20.0 | 39.9 | 40.5 | 39.9 | 40.6 | 79.9 | |

| 14:00 | 20.3 | 20.0 | 18.3 | 19.6 | 18.8 | 20.7 | 39.7 | 40.6 | 39.7 | 40.4 | 78.8 | |

| 14:30 | 20.8 | 21.1 | 18.8 | 20.0 | 20.0 | 21.1 | 35.4 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 59.4 | |

| 15:20 | 21.5 | 21.7 | 19.5 | 20.6 | 20.7 | 22.0 | 34.1 | 34.1 | 35.0 | 34.6 | 51.7 | |

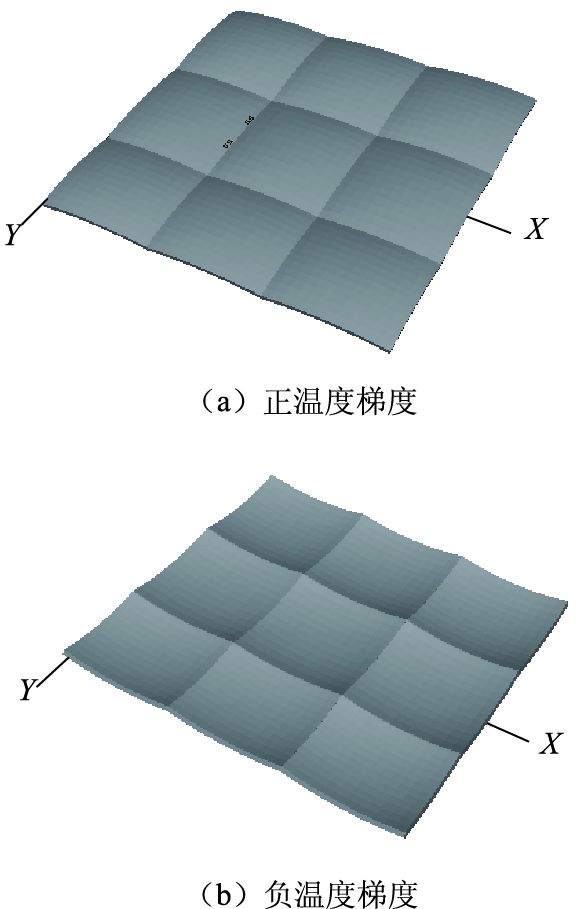

根据《公路水泥混凝土路面设计规范》和路线所处自然区划(Ⅰ2区),参考现场温度梯度测试结果,该段公路水泥混凝土面层最大温度梯度取85 ℃/m,包括正温度梯度和负温度梯度。多板协同受力情况下,对应的路面温度翘曲变形如图 3所示。

|

| 图 3 水泥混凝土路面板温度翘曲变形示意图 Fig. 3 Schematic diagrams of temperature warping deformations of cement concrete pavement slabs |

| |

2 路面应力有限元分析 2.1 最大温度梯度下的路面应力

对应以上验算参数,采用三维有限元分析程序EverFE对“前嫩公路嫩江支线”一级公路水泥混凝土路面进行有限元应力验算。表 4为横缝边缘中部加载时的路面弯拉应力有限元验算结果,表 5为自由边纵向边缘中部加载时的路面弯拉应力有限元验算结果。

| 加载位置 | ④号板块,横缝边缘中部 | ||||||||||||||||||

| 温度梯度/(℃·m-1) | +85 | -85 | |||||||||||||||||

| 地基反应模量/ (MPa·mm-1) | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |

| 最大弯拉应力(MPa)/所在板块 | 3.26/ ④ |

3.21/ ④ |

3.14/ ④ |

2.62/ ④ |

3.14/ ④ |

3.14/ ④ |

2.99/ ④ |

3.14/ ④ |

2.99/ ④ |

3.14/ ④ |

2.99/ ④ |

3.14/ ④ |

2.99/ ④ |

2.28/ ④ |

2.09/ ④ |

2.39/ ⑤ |

2.36/ ⑤ |

2.35/ ⑤ |

|

| 最小弯拉应力(MPa)/所在板块 | -3.32/ ④ |

-3.25/ ④ |

-3.18/ ④ |

-3.01/ ④ |

-3.17/ ④ |

-3.17/ ④ |

-3.00/ ④ |

-3.18/ ④ |

-3.00/ ④ |

-3.18/ ④ |

-3.00/ ④ |

-3.18/ ④ |

-2.99/ ④ |

-2.28/ ④ |

-2.09/ ④ |

-2.39/ ⑤ |

-2.36/ ⑤ |

-2.35/ ⑤ |

|

| 接缝杆件组合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 加载位置 | ⑧号板块,自由边纵向边缘中部 | |||||||||||||||||||

| 温度梯度/(℃·m-1) | +85 | -85 | ||||||||||||||||||

| 地基反应模量/ (MPa·mm-1) | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.017 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ||

| 最大弯拉应力(MPa)/所在板块 | 4.73 /⑧ |

4.58 /⑧ |

4.77 /⑧ |

4.64 /⑧ |

4.76 /⑧ |

4.76 /⑧ |

4.64 /⑧ |

4.75 /⑧ |

4.61 /⑧ |

4.75 /⑧ |

4.61 /⑧ |

4.75 /⑧ |

4.60 /⑧ |

1.86/ ④, ⑥ |

1.69/ ④, ⑥ |

1.92/ ⑤ |

1.88/ ⑤ |

1.87 /⑤ |

||

| 最小弯拉应力(MPa)/所在板块 | -4.90 /⑧ |

-4.65 /⑧ |

-4.93 /⑧ |

-4.70 /⑧ |

-4.92 /⑧ |

-4.92 /⑧ |

-4.70 /⑧ |

-4.92 /⑧ |

-4.67 /⑧ |

-4.92 /⑧ |

-4.67 /⑧ |

-4.91 /⑧ |

-4.67 /⑧ |

-1.86/ ④, ⑥ |

-1.69/ ④, ⑥ |

-1.92 /⑤ |

-1.88 /⑤ |

-1.87 /⑤ |

||

| 接缝杆件组合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||

根据有限元应力验算结果,横缝设置传力杆后,由于板块之间的协同受力作用增强,横缝边缘中部加载时面层板的最大弯拉应力下降;自由边纵向边缘中部加载情况下,面层板的最大弯拉应力有一定增长,增加幅度在1.3%以内。

我国的《公路水泥混凝土路面设计规范》、美国波特兰水泥协会(PCA)、日本建设技术协会等,对水泥混凝土路面传力杆规格尺寸和布设间距的要求不尽相同。根据表 4、表 5,当传力杆的直径和其他条件不变,传力杆的间距由30 cm增加到40 cm,横缝边缘中部加载时的最大荷载应力无明显变化;自由边纵向边缘中部加载情况下,面层板的最大弯拉应力稍有降低。

当传力杆直径减小,由32 mm减至28 mm,25 mm时,板块之间的协同受力效应相应减弱。横缝边缘中部加载时,面层板的最大弯拉应力稍有增加,但变化量较小;自由边纵向边缘中部加载情况下,面层板的最大弯拉应力稍有降低。

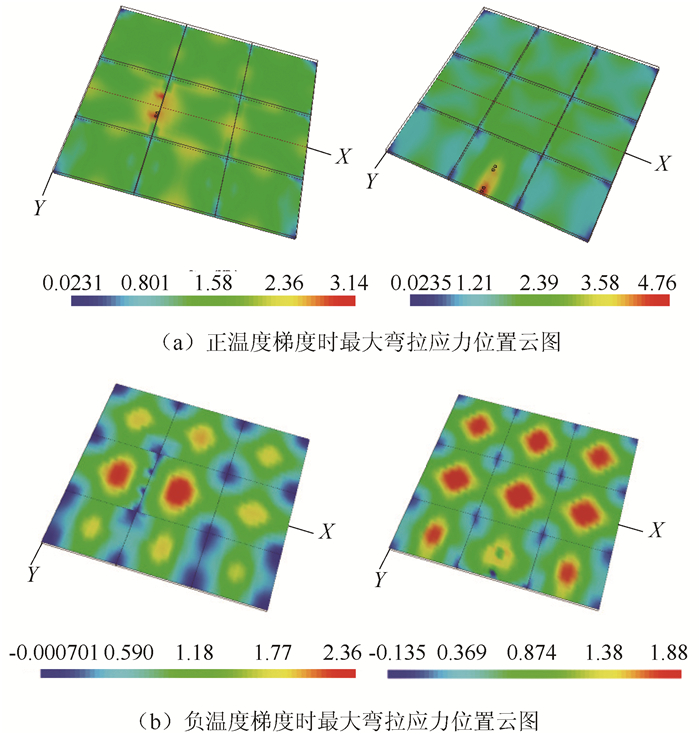

与正温度梯度相比较,在负温度梯度情况下,面层板的最大弯拉应力发生在水泥混凝土面层板的表面,但小于正温度梯度情况下的最大弯拉应力。另外,负温度梯度下面层板的最大弯拉应力出现位置与正温度梯度时的情况不完全相同,即不完全发生在车轮荷载作用板块的加载位置,也会出现在面层板的中部范围,而且此时的最大弯拉应力还有可能同时出现在多块面层板上(图 4)。

|

| 图 4 最大弯拉应力发生位置云图(单位:MPa) Fig. 4 Nephograms of positions of maximum flexural tensile stresses(unit:MPa) |

| |

这种迹象与板块之间协同受力作用的强弱有关,协同受力作用越强,表现就越明显。为此,对应负温度梯度情况,将标准轴载作用位置调整为板中,对1和5接缝杆件组合情况下的面层板弯拉应力进行验算。对应的验算结果如表 6所示。

| 接缝杆件组合 | 最大弯拉应力/MPa | 最小弯拉应力/MPa | |||||||||||

| ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ||

| 1 | 1.84 | 1.89 | 1.88 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | -1.87 | -1.89 | -1.88 | -1.64 | -1.63 | -1.64 | |

| (1.97) | (1.88) | (1.88) | (1.32) | (1.65) | (1.64) | (-1.97) | (-1.88) | (-1.88) | (-1.31) | (-1.65) | (-1.64) | ||

| 5 | 1.84 | 1.90 | 1.88 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | -1.87 | -1.90 | -1.88 | -1.67 | -1.71 | -1.67 | |

| (1.97) | (1.90) | (1.88) | (1.32) | (1.75) | (1.66) | (-1.97) | (-1.90) | (-1.88) | (-1.30) | (-1.75) | (-1.66) | ||

| 注:温度梯度:-85 ℃/m;加载位置:④号板中部(括号内为⑦号板中部);地基反应模量0.028 MPa/mm | |||||||||||||

由表 6可知,在负温度梯度下,板中加载时面层板的最大弯拉应力小于横缝边缘中部、自由边纵向边缘中部加载的最大弯拉应力。对于不同的接缝杆件组合(1、5),内侧车道(④号板加载)和外侧车道(⑦号板加载)的最大应力没有显著差别,说明在板中加载时,多板协同受力作用的强弱,对面层板最大弯拉应力的影响较小。

2.2 零温度梯度下的路面应力无论沥青混合料路面还是水泥混凝土路面,基础强度的不同都会导致面层最大弯拉应力的改变[16-19]。由表 4、表 5可知,适当降低基层刚度能够减小面层板的最大弯拉应力,而且正、负温度梯度情况下均呈现相同的趋势,这一验算结果有别于沥青路面,而且不同于目前对于路面荷载应力影响因素的一般认知。综合分析,初步判断这一现象与温度梯度导致的面层板翘曲变形有关。为此,将温度梯度设置为零进行弯拉应力验算,验算结果如表 7所示。

| 接缝杆件组合 | 荷载位置 | 地基反应模量/(MPa·mm-1) | 最大弯拉应力/MPa | |||||

| 板块编号 | ||||||||

| ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |||

| 1 | 横缝边缘中部/④号板 | 0.028 | 1.11 | 0.39 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.01 |

| 1 | 0.017 | 1.18 | 0.45 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | |

| 2 | 0.028 | 0.98 | 0.44 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | |

| 2 | 0.017 | 1.04 | 0.52 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | |

| 2 | 自由边纵向边缘中部/⑧号板 | 0.028 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 1.87 | 0.12 |

| 0.017 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 2.05 | 0.18 | ||

由表 7可知,在零温度梯度条件下,基层刚度的降低会导致面层板最大弯拉应力的增大,而且此规律不受板块协同受力强弱的影响。其原因在于零温度梯度情况下,水泥混凝土面层板是一块平板,而其他的温度梯度均会使面层板发生翘曲变形,导致面层板与基层接触状态的改变。相对高刚度基层,较低的基层刚度可以在一定程度上适应面层板的翘曲变形,对缓解荷载应力相对有利。

在实际环境中,水泥混凝土路面的非零温度梯度属于常态,零温度梯度可以认为是实际路域环境条件下产生的一种特殊情况。基于这一特点,对半刚性基层的使用以及水泥稳定粒料基层中的水泥掺量,尚有进一步探讨的必要。由此而言,柔性基层、在面层板和基层之间设置一定厚度的沥青混合料中间层,对防止基层冲刷与板底脱空、缓冲,以及减小面层板的弯拉应力有利。

3 结论根据以上多板协同受力条件下的水泥混凝土路面有限元应力分析,对比不同加载位置、不同接缝状态时,面层板最大应力出现的位置、变化趋势,结论如下。

(1) 水泥混凝土面层板的最大弯拉应力与多板协同受力作用的强弱有关。

(2) 横缝设置传力杆后,板块之间的协同受力作用增强。横缝中部加载时,最大弯拉应力下降;纵向自由边中部加载时,最大弯拉应力有小幅度增长,验算条件下其增长幅度约1.3%以下。

(3) 传力杆由ϕ32 mm改为ϕ28 mm,ϕ25 mm时,协同受力效应依次减弱。横缝中部加载时,最大弯拉应力稍有增加;纵向自由边中部加载时,最大弯拉应力稍有降低。

(4) 负温度梯度下的最大弯拉应力位于面层板的表面,小于正温度梯度的最大弯拉应力。同时其位置与正温度梯度时不尽相同,在加载位置、面层板的中部都可能出现,且可能同时出现在多块面层板上;协同受力作用越强,其表现愈明显。

(5) 板中加载时,多板协同受力作用强弱对面层板最大弯拉应力的影响较小。

(6) 零温度梯度条件下,基层刚度的下降会导致面层板最大弯拉应力的增大,此规律不受多板协同受力强弱的影响。

(7) 非零温度梯度条件下,基层刚度的适当下降能减小面层板的最大弯拉应力,而且正、负温度梯度均相同。

| [1] |

邓学钧, 陈荣生. 刚性路面设计[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005. DENG Xue-jun, CHEN Rong-sheng. Rigid Pavement Design[M]. Beijing: China Communications Press, 2005. |

| [2] |

孟维平.哈大高速公路水泥混凝土路面纵向开裂研究[D].西安: 长安大学, 2012. MENG Wei-ping. Study on Longitude Crack of Cement Concrete Pavements in Harbin-daqing Expressway[D]. Xi'an: Chang'an University, 2012. |

| [3] |

高伟. 黑龙江省公路水泥混凝土路面疲劳开裂形态分析[J]. 公路, 2010(6): 128-131. GAO Wei. Analyse of Fatigue Crack Shape of Cement Concrete Pavement of Highway in Heilongjiang Province[J]. Highway, 2010(6): 128-131. |

| [4] |

董城, 郑祖恩, 李志勇, 等. 基于路基路面协调变形的水泥混凝土路面设计研究[J]. 公路工程, 2012, 37(5): 130-134. DONG Cheng, ZHENG Zu-en, LI Zhi-yong, et al. Study on Cement Concrete Pavement Design Based on the Coordinate Deformation[J]. Highway Engineering, 2012, 37(5): 130-134. |

| [5] |

王汉杰, 郭红兵. 小板块水泥混凝土路面荷载应力有限元分析[J]. 西安文理学院学报:自然科学版, 2012, 15(3): 1-5. WANG Han-jie, GUO Hong-bing. Finite Element Analysis of Vehicles-load Stress for Small Slab Cement Concrete Pavement[J]. Journal of Xi'an University of Arts & Science:Natural Science Edition, 2012, 15(3): 1-5. |

| [6] |

李思李, 田波, 牛开民. 水泥混凝土路面临界荷位研究[J]. 公路交通科技, 2012, 29(7): 1-8. LI Si-li, TIAN Bo, NIU Kai-min. Research on Critical Loading Position of Cement Concrete Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(7): 1-8. |

| [7] |

杨斌. 接缝具有传荷能力的混凝土路面有限元分析方法[J]. 公路交通科技, 2002, 19(5): 1-4. YANG Bin. The Finite Element Analytical Method of Concrete Pavement with Load Transfer Efficiency at Joints[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2002, 19(5): 1-4. |

| [8] |

王磊. 水泥混凝土路面应力分析模型[J]. 山西建筑, 2013, 39(7): 160-162. WANG Lei. On Model for Stress Analysis of Cement-concrete Roadbed[J]. Shanxi Architecture, 2013, 39(7): 160-162. |

| [9] |

DAVIDS B. EverFE Theory Manual[R]. Orono: University of Maine, 2003.

|

| [10] |

DAVIDS W, WANG Z, TURKIYYAH G, et al. Three-dimensional Finite Element Analysis of Jointed Plain Concrete Pavement with EverFE2.2[J]. Transportation Research Record, 2003, 1853: 92-99. |

| [11] |

杨三强, 武文秀, 刘娜, 等. 特重荷载下水泥混凝土路面承载能力有限元仿真分析[J]. 河北大学学报:自然科学版, 2017, 37(6): 561-566. YANG San-qiang, WU Wen-xiu, LIU Na, et al. Ansys Simulation Analysis of Cement Concrete Pavement Bearing Capacity under Extra Heavy Load[J]. Journal of Hebei University:Natural Science Edition, 2017, 37(6): 561-566. |

| [12] |

蔡燕霞, 臧芝树, 付欣. 设置层间功能层的刚性基层水泥混凝土路面动态响应灰关联分析[J]. 公路交通科技, 2012, 29(11): 35-39. CAI Yan-xia, ZANG Zhi-shu, FU Xin. Grey Incidence Analysis of Dynamic Response of Cement Concrete Pavement Based on Rigid Base with Function Layer[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(11): 35-39. |

| [13] |

王旭. 承受特重矿用车辆作用的水泥混凝土路面应力分析[J]. 北方交通, 2017(3): 114-118. WANG Xu. Stress Analysis of Cement Concrete Pavement with Heavy Mine Vehicle[J]. Northern Communications, 2017(3): 114-118. |

| [14] |

姚尧, 谈至明, 朱唐亮, 等. 水泥混凝土路面传力杆应力分析力学模型[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2018, 46(2): 195-200. YAO Yao, TAN Zhi-ming, ZHU Tang-liang, et al. Mechanics Analysis Model of Dowel Bar in Concrete Pavement[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2018, 46(2): 195-200. |

| [15] |

彭鹏, 田波, 权磊, 等. 传力杆位置探测与传荷能力影响分析[J]. 公路交通科技, 2015, 32(8): 39-44. PENG Peng, TIAN Bo, QUAN Lei, et al. Dowel Bar Position Detection and Effect on Load Transfer[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(8): 39-44. |

| [16] |

张云龙, 刘寒冰. 连续配筋混凝土路面温度应力的有限元分析[J]. 公路交通科技, 2011, 28(1): 1-6, 24. ZHANG Yun-long, LIU Han-bing. Finite Element Analysis of Thermal Stress for Continuously Reinforced Concrete Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(1): 1-6, 24. |

| [17] |

谈至明, 姚祖康, 田波. 水泥混凝土路面的荷载应力分析[J]. 公路, 2002(8): 15-18. TAN Zhi-ming, YAO Zu-kang, TIAN Bo. Analysis of Loading Stresses in Cement Concrete Pavements[J]. Highway, 2002(8): 15-18. |

| [18] |

李金凤, 田波, 牛开民. 基层开裂状态下水泥混凝土路面结构应力试验分析[J]. 公路交通科技, 2012, 29(9): 19-23. LI Jin-feng, TIAN Bo, NIU Kai-min. Experimental Analysis of Stress of Cement Concrete Pavement with Base Cracking[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(9): 19-23. |

| [19] |

梁旭, 于伟. 刚性路面柔性联接层有限元分析[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2013, 33(3): 1-6. LIANG Xu, YU Wei. Finite Element Analysis of Rigid Pavement Flexible Context Layer[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2013, 33(3): 1-6. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36