扩展功能

文章信息

- 张玲, 郝京京, 戢晓峰

- ZHANG Ling, HAO Jing-jing, JI Xiao-feng

- 考虑边界效应的运输联系网络建模及其复杂特性

- Study on Modelling and Complex Characteristics of Transport Linkage Network Considering Boundary Effect

- 公路交通科技, 2019, 36(2): 151-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(2): 151-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.02.020

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-07-18

2. 昆明理工大学 交通工程学院, 云南 昆明 650504;

3. 云南省现代物流工程研究中心, 云南 昆明 650504

2. School of Traffic Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming Yunnan 650504, China;

3. Yunnan Engineering Research Center of Modern Logistics, Kunming Yunnan 650504, China

运输联系特征能够为区域交通规划和交通管理决策提供基础依据,一直是经济地理学与区域交通规划研究的核心内容。现有文献中,运输联系的特征提取多是基于传统等级体系和规模属性的视角,应用城市属性、空间距离等数据,通过修正的引力模型来实现。如戢晓峰等[1-2]基于修正的重力模型,分析了云南省旅客运输和货物运输的空间联系特征;曹小曙等[3]以丝绸之路经济带为例,应用人口、时间距离等数据,集成加权距离和重力模型测度了城市的空间联系格局。近年来,“流空间”分析范式的空间运输联系研究也在持续深入,如Ma等[4]运用航空客流的面板数据,利用社会网络分析方法研究了国家和全球尺度下我国主要城市的空间联系格局;Wang等[5]基于航空客流数据,运用复杂网络理论探索了我国航空运输网络的网络结构和节点中心性;罗震东等[6]基于日常公路客流数据,分析了省域范围内城市间的客运联系及空间结构特征。

自20世纪以来,城市化逐渐成为全球发展的主要潮流,交通运输作为克服时空阻隔的重要手段,其时空压缩效应、城市重构效应等导致运输联系在时空尺度上不断进行动态演化[7],运输联系网络中的边界概念逐渐模糊,由此学者逐渐关注到运输联系网络中边界效应的存在。如戴特奇等[8]在区域客运空间联系研究中关注到城市群的边界问题,认为城市群的边界是一个渐变的过程,并对省际边界效应在铁路客流中的影响进行了探索;王璐等[9]关注到外部交通对贫困山区可达性的影响,认为不考虑研究区域与外部交通联系的可达性测算方法会强化研究区域中心城市的可达性。虽然大多数学者关注到真实世界中网络的边界效应,但是缺乏更为详细的理论探讨和案例研究。显然,现有运输联系网络研究以客运居多,且较少考虑运输联系的动态演变特性,而如何描述和刻画符合实际的运输交流行为,是影响运输联系特征提取结果的关键。基于此,本研究聚焦于运输联系在拓扑空间下的动态演变行为,提出网络建模方法,并借鉴复杂网络理论方法,通过观测考虑边界效应的网络结构特征,验证边界效应在空间运输联系特征刻画中的不可忽视性。

1 运输联系及其边界效应 1.1 运输联系运输联系是指在社会、经济、自然要素综合作用下,区域间通过交通基础设施进行运输交流所产生的相互联系和作用,一般表现为节点间的相互作用,其产生条件主要包括互补性、干扰机会、可运输性[10-13]。其中,运输联系网络本质上是一种空间网络,属于复杂网络中的一种特殊的网络,与大多数以物质实体为体现形成的交通运输网络不同,是一种虚体网络,是以节点间的关联作用关系体现的虚拟结构或逻辑结构。

1.2 运输联系的边界效应一般认为,边界效应是指行政边界引起的跨区域经济行为的差异化现象,按边界效应对区域经济发展的作用划分为屏蔽效应和中介效应[14]。目前,边界效应存在的证据广泛存在于经济地理、城市地理、政治地理等领域,随着交通地理学者对运输联系的深入研究,边界效应的存在也被发现。当前,我国大部分地区正处于快速城市化阶段,这一进程中交通技术的变革及基础设施的建设与完善,使得长距离的跨界流动成为可能[15-16]。由此,区域间、城市间的客货交流日趋频繁,行政边界的屏蔽效应逐渐减弱。所谓运输联系的边界效应,指的是交通基础设施建设与完善带来的运输交流机会的变化,改变了客货流的行为路径,影响了节点间的相互作用强度和方向。主要体现在地理空间距离对节点间相互作用的阻隔减弱,增加了跨界运输交流的可能性,致使客货运输距离逐渐增加,跨城流动等跨越行政边界的客货交流活动日益明显[17]。映射在拓扑空间下,则具体表现为网络边界的扩张、空间的集聚与扩散、网络连接关系的复杂化。

2 运输联系网络建模运输联系网络是在拓扑空间下由一个节点集和这些节点之间成对连接关系的集合构成的图。拓扑空间下的网络表达的目的在于用网络方式对真实世界进行抽象和模拟。这种方式所需要解决的基本问题是,如何依据需要解决的实际问题的不同,对现实世界中的物体进行合理的抽象化表达。而节点作为研究对象单元的抽象表达,其抽象方式的不同会从本质上影响所构建网络的规模和形态,并最终决定网络拓扑结构特征的提取结果。当前,在运输联系特征研究中,由于存在研究区域外部边界难以明确的问题,大多研究在评价区域运输联系网络特征时,将研究区域抽象为一个封闭的“孤岛”进行研究,对研究区域与外部的运输联系缺乏系统考虑,难以全面、准确反映区域的运输联系实际。考虑边界效应的运输联系网络建模,关键是要从运输联系的本质出发,通过明确客货流在网络空间上的行为路径,针对特定的现象与空间,选择合适的网络空间尺度。

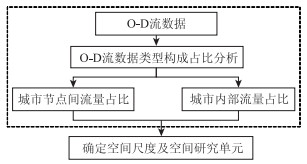

2.1 网络空间尺度的确定空间尺度是人文地理、交通运输地理、交通社会学等众多领域的基本研究问题,是指选取的地理单元,包括全球尺度、区域尺度、地方及以下尺度等。当前,对运输联系网络的研究按空间尺度差异,大致分为国家尺度和区域尺度下,以运输流吸引、产生点所在地级行政区为节点的网络链接与关系的研究。学者发现,选择不同地理单元,尺度会使得研究结果产生较大差异[8, 17]。本研究认为,基于O-D流数据,通过辨识城市节点间流量占比和城市内部流量占比情况,可以有效辨识区域客货运输交流所依赖的网络空间尺度,即明确客货运输交流的边界范围及网络的节点,进而确定研究对象的空间尺度,具体流程如图 1所示。

|

| 图 1 区域运输联系网络空间尺度的确定 Fig. 1 Determination of space scale in regional transport linkage network |

| |

节点是研究对象最小单元的抽象化表达,节点集的定义应当具有完备性和一致性。就区域运输联系而言,包含城际运输联系和城市内部运输联系。在城市内部运输联系中,运输流的产生点和吸引点分布在同一个城市,一般最小研究单元为县域节点;而在城际运输联系中,运输流的产生点和吸引点分布于两个不同的城市,一般最小研究单元为城市节点。因此,图 1中的O-D流数据类型构成占比,主要分为城市节点间流量占比和城市内部流量占比。其中,城市节点间流量占比指城市节点间运输交流量总和与研究对象运输交流总量的比值,用来表征城际运输联系;城市内部流量占比指县域节点间运输交流量总和与研究对象运输交流总量的比值,用来表征城市内部运输联系。通过辨识上述占比,可以确定符合研究兴趣或目标的空间尺度,了解所构建网络在实际客货运输中的代表性和典型性。

2.2 网络建模方法在构建运输联系网络模型之前,做如下假设:

(1) 不考虑运输交流的方向性,即运输联系网络为一个无向图。

(2) 将运输联系网络抽象为无权网络和加权网络。无权网络表示交通基础设施供给网络,加权网络表示运输需求网络。

(3) 视运输流吸引点和产生点所在城市(或县域)为网络节点。

(4) 网络的边是客货流的行为路径在空间上的一种表征,将其称之为空间联系线,表示两两节点间是否存在运输交流关系。

(5) 网络边上的权值为空间联系线上承载的运输交流总量。

根据上述假设,基于超网络理论[18],将区域运输联系网络抽象为无向网络图G= (V, E, K)。其中,V为节点的集合,表示为V={vi:i=1, 2,…, n},n=

节点度及度分布、节点强度及强度分布指标可用来测度网络无标度特性,若表现出无标度特性,则一定程度上说明网络对随机攻击有较强的鲁棒性,但是却对蓄意攻击具有较强的脆弱性。

3.1.1 节点度及度分布(1) 节点度。指与该节点有连接关系边的总数,节点度ki表征了该节点的可运输性。ki越大,表示节点vi在整个区域运输系统中的可运输能力越高,即:

|

(1) |

式中,ki为节点vi的度值;aij为邻接矩阵的矩阵元,当节点vi和节点vj存在联系时,则aij=1,反之则aij=0。ki越大,表示节点vi在整个区域运输系统中的可运输能力越高。

(2) 平均度。指网络中所有节点度ki的平均值,记为 < k>。

(3) 度分布。指网络中度为k的节点个数nk占网络节点总数n的比值,即概率分布函数。现实世界中,为了规避网络规模较小所引起的误差,常用累计概率分布P(k)来刻画,表示度小于等于k的节点的概率分布,即:

|

(2) |

|

(3) |

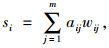

(1) 节点强度。指与该节点有连接关系边的权重之和,节点强度si表征了该节点的运输需求状况。si越大表示vi在网络中的运输需求量越大,即:

|

(4) |

式中,si为节点vi的点强度;wij为边eij的权值,表示从节点vi流向节点vj的运输量与从节点vj流向节点vi的运输量之和。si越大表示节点vi在网络中的运输需求量越大。

(2) 强度分布。指网络中节点强度为s的节点个数ns占网络节点总数n的比值,即概率分布函数p (s)。用累计概率分布P(s)来刻画网络中节点的强度分布情况,表示强度小于等于s的节点的概率分布。

|

(5) |

|

(6) |

平均路径长度和聚集系数可以用来测度网络的小世界特性,若网络表现出典型的小世界特征,则反映区域运输联系网络具有较强的层次结构性及蓄意攻击下的抗毁性,有利于旅客和货物资源的流动。

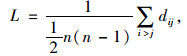

(1) 平均路径长度。指网络中任意两节点间距离的平均值,平均路径长度L表征了区域的运输成本(无单位)。L越小说明运转的中转次数较少,越符合运输成本最小的原则,即:

|

(7) |

式中,L为网络的平均路径长度;dij为节点vi和节点vj间的距离,表示连接这两个节点的最短路径上的边数。L越小说明运转的中转次数较少,越符合运输成本最小的原则。

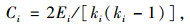

(2) 聚集系数。指所有与节点vi相邻节点之间实际存在的边数Ei与总的可能的边数之比,聚集系数Ci表征了网络中相邻节点之间的空间关联关系,Ci越大,表示节点vi与周围节点间的联系越紧密,易形成区域集聚,即:

|

(8) |

式中,Ci为节点vi的聚集系数;Ei为与节点vi有相邻连接关系的边的数量。Ci越大,表示节点vi与周围节点间的联系越紧密,易形成区域集聚。

整个网络的聚集系数指网络中所有节点聚集系数的均值,用来反映网络节点的局部特征,记为C。

4 实例分析 4.1 数据来源及网络构建选取云南省货物运输为案例分析对象,数据主要来源于云南省交通运输业经济统计专项调查平台(2015年),该平台输出的货流数据是基于节点间实际的货流调查而获得的,其最小统计单元为县域节点。空间统计分析后的O-D数据类型主要分为:(1)输入城市的货流数据,即进入城市的货运量数据,这些城市包括云南省16个城市及省外其他城市。(2)城市输出的货流数据,即云南省16个城市向省内其他城市及省外城市输出的货运量。(3)城市内部货流数据,即云南省16个城市中每个城市内部县域节点间货运量的总和。

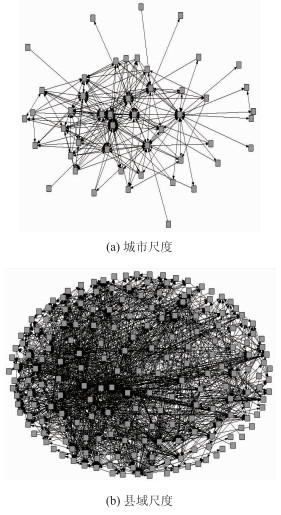

首先,按照图 1对专调平台输出的O-D流数据的构成进行类型识别,发现城市节点间及城市内部县域节点间O-D流数据的占比均在50%左右。因此,确定网络空间尺度类型为城市及县域双重尺度。其次,根据表 1、表 2中2011—2015年云南省货物运输方式占比的统计结果,公路运输在云南省货物运输中占据显著的主导地位,2015年货运量占比高达89.72%,货物周转量占比高达73.86%。显然,选取公路货物运输联系网络,对云南省实际货物运输交流特征的反映具有较好的代表性。最后,依据建立的网络建模方法,完成货物运输联系网络的构建,如图 2所示。其中,城市尺度网络包含48个节点和424条边;县域尺度网络包含199个节点和2 412条边。

| 货运方式 | 年份 | ||||

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |

| 铁路 | 17.66 | 15.55 | 10.71 | 10.4 | 9.78 |

| 航空 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| 公路 | 81.14 | 83.25 | 88.57 | 88.77 | 89.72 |

| 水运 | 0.6 | 0.66 | 0.43 | 0.48 | 0.50 |

| 管道 | 0.6 | 0.53 | 0.28 | 0.34 | 0 |

| 注:数据来源于历年《云南统计年鉴》。 | |||||

| 货运方式 | 年份 | ||||

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |

| 铁路 | 34.55 | 32.6 | 27.99 | 22.17 | 25.09 |

| 航空 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

| 公路 | 57.68 | 60.31 | 66.21 | 56.96 | 73.86 |

| 水运 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.95 |

| 管道 | 6.91 | 6.24 | 5.01 | 20.03 | 0 |

| 注:数据来源于历年《云南统计年鉴》。 | |||||

|

| 图 2 不同空间尺度下研究区域的货运联系网络 Fig. 2 Freight transport linkage networks of study area at different space scales |

| |

4.2 复杂特性提取 4.2.1 无标度特性分析

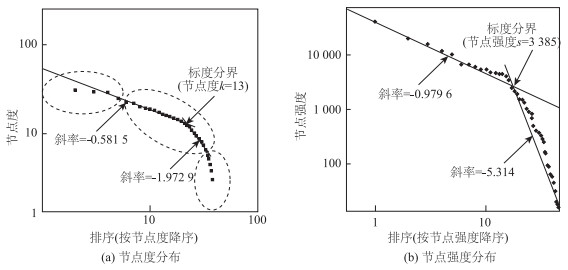

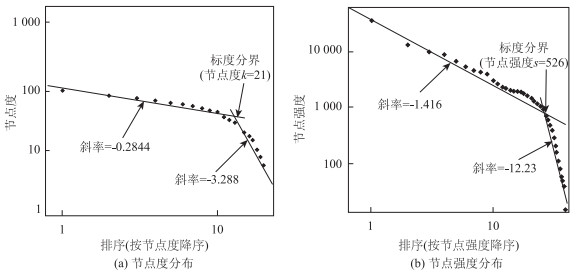

利用Matlab对度分布函数分别采用幂次关系和指数关系进行拟合,发现城市尺度的节点度分布呈现指数分布(P (k)=1.142e-0.114k),拟合优度R2=0.970 9;点强度分布服从幂律分布(P (s)=4.299s-0.366),拟合优度R2=0.785 3;县域尺度的节点度和点强度分布均服从幂律分布(P (k)=4.885k-1.23,P (s)=7.665s-0.496),对应的拟合优度分别为R2=0.990 4和R2=0.896 4。为更精准地获取两种尺度下网络的度分布特征,进一步对其进行双对数坐标下的函数拟合,结果如图 3、图 4所示。

|

| 图 3 城市尺度节点度及点强度分布 Fig. 3 Distributions of nodal degree and nodal strength at city scale |

| |

|

| 图 4 县域尺度节点度及点强度分布 Fig. 4 Distributions of nodal degree and nodal strength at county scale |

| |

图 3显示,城市尺度网络的节点度分布呈现分段特征:第一段度分布近乎水平分布;中间形成对数线性分布,且此区间范围内节点的度分布近似为双幂律分布;最后一段则呈现近乎垂直的“拖尾”分布。同时,点强度分布整体服从双幂律分布,形成双标度区间。这表明城市尺度运输联系网络处于从简单随机结构向复杂有序结构的转化期,局部尺度具有无标度网络结构的特征,但是更大范围的网络结构还有待形成。图 4显示,县域尺度网络的节点度和点强度分布均呈现双幂律分布特征,形成双标度区间。这表明县域尺度运输联系网络具有显著的无标度特性。

4.2.2 小世界特征分析运用式(7)计算出城市尺度网络和县域尺度网络的平均路径长度,运用式(8)计算出城市尺度网络和县域尺度网络的聚集系数,并对同等规模随机网络的平均路径长度和聚集系数进行测算,用以对比分析,进而判断网络是否具有小世界特征,结果如表 3所示。

| 特征网络指标 | 城市尺度 | 县域尺度 | |||

| 实际网络 | 随机网络 | 实际网络 | 随机网络 | ||

| 节点数/个 | 48 | — | 199 | — | |

| 平均度 | 8.833 | — | 12.121 | — | |

| 平均路径长度 | 2.027 | 1.777 | 2.447 | 2.122 | |

| 聚类系数 | 0.736 | 0.184 | 0.525 | 0.061 | |

依据小世界的判断准则[19],发现城市尺度和县域尺度货运空间联系网络均呈现明显的小世界特性。虽然城市尺度和县域尺度下的网络均表现出小世界特征,但与县域尺度网络相比,城市尺度网络表现出相对较小的平均路径长度和较大的聚类系数,在一定程度上说明城市尺度网络货运交流运行效率明显要优于县域尺度。

4.3 考虑边界效应的运输联系网络结构特征分析运输联系网络的复杂特性分析基于统计物理学的视角揭示了网络的空间拓扑结构特征,但忽视了真实网络的地理空间性,忽视了地理空间的边界效应。为了验证边界效应在运输联系网络特征刻画中的不可忽视性,基于传统网络构建方法构建了不考虑跨界交流的封闭运输联系网络(以下称为传统网络)。并对网络的各项统计指标进行测算,与本研究所提出的考虑边界效应的运输联系网络(以下称为实际网络)的测算结果进行对比分析。重点从跨界运输联系在实际网络中的分布和边界效应对运输联系网络小世界特征测度结果的影响两个方面来分析和考量。

4.3.1 跨界运输联系在实际网络中的分布特征在不考虑跨界交流的情况下,城市尺度和县域尺度下云南省货物运输联系网络的节点个数分别为16个和129个,边的条数分别为176条和1 984条。表 4描述了跨界运输联系在实际网络中的分布情况。

| 实际网络 | 传统网络 | 跨界运输联系 | |||||||||

| 最短路径长度 | 路径数量/条 | 在实际网络路径总数中的份额/% | 最短路径长度 | 路径数量/条 | 在实际网络路径总数中的份额/% | 最短路径长度 | 路径数量/条 | 在实际网络路径总数中的份额/% | |||

| 城市尺度 | 1 | 424 | 18.8 | 1 | 176 | 7.8 | 1 | 248 | 11.0 | ||

| 2 | 1 360 | 60.3 | 2 | 64 | 2.8 | 2 | 1 296 | 57.5 | |||

| 3 | 460 | 20.4 | — | — | — | 3 | 460 | 20.4 | |||

| 4 | 12 | 0.5 | — | — | — | 4 | 12 | 0.5 | |||

| L=2.027,C=0.736 | L=1.267,C=0.794 | — | |||||||||

| 县域尺度 | 1 | 2 412 | 6.2 | 1 | 1 984 | 5.1 | 1 | 428 | 1.1 | ||

| 2 | 19 432 | 50.3 | 2 | 13 826 | 35.9 | 2 | 7 512 | 14.4 | |||

| 3 | 14 048 | 36.4 | 3 | 4 865 | 12.6 | 3 | 12 202 | 23.8 | |||

| 4 | 2 538 | 6.6 | — | — | — | 4 | 2 538 | 6.6 | |||

| 5 | 182 | 0.5 | — | — | — | 5 | 182 | 0.5 | |||

| 6 | 2 | 0 | — | — | — | 6 | 2 | 0 | |||

| L=2.447,C=0.525 | L=1.991,C=0.554 | — | |||||||||

由表 4可以看出,城市尺度的实际网络中跨界运输联系的城市对占比高达89.4%,县域尺度的实际网络中跨界运输联系的城市对占比也达到了46.4%,表明在云南省货物运输交流中,运输联系的边界效应带来的跨界货物交流已经占据了相当重要的地位。从最短路径长度值的分布情况看,若不考虑跨界运输联系的存在,城市尺度和县域尺度的传统网络更倾向于呈现出更短的平均路径长度和更大的聚类系数,影响对研究对象实际特征的判断。

4.3.2 边界效应对运输联系网络小世界特征测度结果的影响构建同等规模下不考虑边界交流的随机网络模型,得到与传统网络具有相同节点数及相同平均度数的随机网络的平均路径长度和聚类系数,如表 5所示。

| 特征网络指标 | 城市尺度 | 县域尺度 | |||

| 传统网络 | 随机网络 | 传统网络 | 随机网络 | ||

| 节点数/个 | 16 | — | 129 | — | |

| 平均度 | 11 | — | 15.746 | — | |

| 平均路径长度 | 1.267 | 1.156 | 1.991 | 1.763 | |

| 聚类系数 | 0.794 | 0.687 5 | 0.554 | 0.122 | |

从平均路径长度变化看,传统网络的平均路径长度呈下降趋势,表明跨界运输交流降低了实际网络的整体运营效率。同时,从小世界的测度指标来看,传统网络在县域尺度仍保持小世界特征。然而,城市尺度下传统网络的平均路径长度(L=1.276)略高于同等规模随机网络的平均路径长度(L=1.156),但其聚类系数(C=0.794)与同等规模随机网络的聚类系数相差不大(C=0.685),不符合小世界网络的评判标准,小世界特征不明显。这表明区域内有无跨界交流将会直接影响运输网络的空间结构特征,即运输联系网络存在明显的边界效应,在网络结构特征刻画中边界效应存在不可忽视性。

5 结论通过考虑边界效应,基于图论的思想确定了区域运输联系网络的建模方法流程。同时,以云南省货物运输为案例,运用复杂网络理论实现了区域运输联系网络拓扑结构特征及复杂特性的提取。结果表明:(1)运输联系受城市网络和县域网络综合作用的影响,在整体大尺度上的“无标度”网络结构有待形成。(2)城市尺度和县域尺度的运输联系网络均表现出典型的小世界特征,但城市尺度网络的运行效率明显优于县域尺度。(3)区域内有无跨界交流将会直接影响运输网络的空间结构特征,在网络结构特征刻画中边界效应存在不可忽视性。

| [1] |

戢晓峰, 欧思嘉. 区域旅客运输空间联系特征提取方法研究:以云南省为例[J]. 交通运输系统工程与信息, 2015, 15(4): 38-44. JI Xiao-feng, OU Si-jia. Extraction Methods for Regional Passenger Transportation Spatial Linkage Feature:The Case of Yunnan Province[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2015, 15(4): 38-44. |

| [2] |

戢晓峰, 郝京京. 基于多源数据的货物空间运输联系特征及形成机制[J]. 公路交通科技, 2016, 33(7): 153-158. JI Xiao-feng, HAO Jing-jing. Study on Freight Spatial Transport Connection Characteristics and Its Formation Mechanism Based on Multi-source Data[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(7): 153-158. |

| [3] |

曹小曙, 李涛, 杨文越, 等. 基于陆路交通的丝绸之路经济带可达性与城市空间联系[J]. 地理科学进展, 2015, 34(6): 657-664. CAO Xiao-shu, LI Tao, YANG Wen-yue, et al. Accessibility and Urban Spatial Connections of Cities in the Silk Road Economic Belt Based on Land Transportation[J]. Progress in Geography, 2015, 34(6): 657-664. |

| [4] |

MA X, TIMBERLAKE M F. Identifying China's Leading World City:A Network Approach[J]. Geo Journal, 2008, 71(1): 19-35. |

| [5] |

WANG J E, MO H H, WANG F H, et al. Exploring the Network Structure and Nodal Centrality of China's Air Transport Network:A Complex Network Approach[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(4): 712-721. |

| [6] |

罗震东, 何鹤鸣, 韦江绿. 基于公路客流趋势的省域城市间关系与结构研究[J]. 地理科学, 2012, 32(10): 1193-1199. LUO Zheng-dong, HE He-ming, WEI Jiang-lu. Intercity Relationship and Structure of Anhui Province from the Perspective of Passenger Flow of Coach Travel[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(10): 1193-1199. |

| [7] |

LIU Y, KANG C G, GAO S, et al. Understanding Intra-Urban Trip Patterns from Taxi Trajectory Data[J]. Journal of Geographical Systems, 2012, 14(4): 463-483. |

| [8] |

戴特奇, 金凤君, 王姣娥. 空间相互作用与城市关联网络演进:以我国20世纪90年代城际铁路客流为例[J]. 地理科学进展, 2005, 24(2): 80-89. DAI Te-qi, JIN Feng-jun, WANG Jiao-e. Spatial Interaction and Network Structure Evolvement of Cities in Term of China's Railway Passenger Flow in 1990s[J]. Progress in Geography, 2005, 24(2): 80-89. |

| [9] |

王璐, 黄晓燕, 曹小曙, 等. 贫困山区不同层级可达性及其经济效应:以秦巴山区为例[J]. 经济地理, 2016, 36(1): 156-164. WANG Lu, HUANG Xiao-yan, CAO Xiao-shu, et al. The Accessibility of Different Scales and Its Impacts on Economy Development in Poverty-stricken Mountainous Areas:A Case Study in Qinba Mountain Areas[J]. Economic Geography, 2016, 36(1): 156-164. |

| [10] |

张文尝, 金凤君. 空间运输联系:理论研究·实证分析·预测方法[M]. 北京: 中国铁道出版社, 1992. ZHANG Wen-chang, JIN Feng-jun. Spatial Transport Linkage:Theoretical Research, Empirical Analysis and Forecasting Methods[M]. Beijing: China Railway Press, 1992. |

| [11] |

金凤君. 运输联系与经济联系共存发展研究[J]. 经济地理, 1993, 13(1): 76-80. JIN Feng-jun. Research on Coexistence and Development of Transport Linkage and Economic Linkage[J]. Economic Geography, 1993, 13(1): 76-80. |

| [12] |

曹小曙, 阎小培. 珠江三角洲城际间运输联系的特征分析[J]. 人文地理, 2003, 18(1): 87-89. CAO Xiao-shu, YAN Xiao-pei. Features of Transport Connection in the Pearl River Delta[J]. Human Geography, 2003, 18(1): 87-89. |

| [13] |

戢晓峰, 吴寄石. 城市群公路客运网络空间结构特征提取方法[J]. 公路交通科技, 2017, 34(10): 128-134. JI Xiao-feng, WU Ji-shi. A Method for Extracting Characteristics of Highway Passenger Transport Network Spatial Structure in Urban Agglomeration[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(10): 128-134. |

| [14] |

王成龙, 刘慧, 张梦天. 行政边界对城市群城市用地空间扩张的影响:基于京津冀城市群的实证研究[J]. 地理研究, 2016, 35(1): 173-183. WANG Cheng-long, LIU Hui, ZHANG Meng-tian. The Influence of Administrative Boundary on the Spatial Expansion of Urban Land:A Case Study of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration[J]. Geographical Research, 2016, 35(1): 173-183. |

| [15] |

ALLEN J, BROWNE M, CHERRETT T. Investigating Relationships Between Road Freight Transport, Facility Location, Logistics Management and Urban Form[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 24(4): 45-57. |

| [16] |

RIETVELD P. Barrier Effects of Borders:Implications for Border-crossing Infrastructures[J]. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 2012, 12(2): 150-166. |

| [17] |

金凤君. 基础设施与经济社会空间组织[M]. 北京: 科学出版社, 2012. JING Feng-jun. Infrastructure and Socio-economic Spatial Organization[M]. Beijing: Science Press, 2012. |

| [18] |

WU Z X, LAM W H K. Network Equilibrium for Congested Multi-mode Networks with Elastic Demand[J]. Journal of Advanced Transportation, 2003, 37(3): 295-318. |

| [19] |

高自友, 吴建军, 毛保华, 等. 交通运输网络复杂性及其相关问题的研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2005, 5(2): 79-84. GAO Zi-you, WU Jian-jun, MAO Bao-hua, et al. Study on the Complexity of Traffic Networks and Related Problems[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2005, 5(2): 79-84. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36