扩展功能

文章信息

- 林上顺, 陈国栋, 庄一舟, 黄福云, 徐亮

- LIN Shang-shun, CHEN Guo-dong, ZHUANG Yi-zhou, HUANG Fu-yun, XU Liang

- RPC微型桩动力响应特性振动台试验研究

- Study on Dynamic Response Features of Micro RPC Pile Based on Shaking Table Test

- 公路交通科技, 2019, 36(2): 36-42

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(2): 36-42

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.02.006

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-08-31

2. 福州大学 土木工程学院, 福建 福州 350108;

3. 浙江工业大学 建筑工程学院, 浙江 杭州 310023

2. School of Civil Engineering, Fuzhou University, Fuzhou Fujian 350108, China;

3. School of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang University of Technology, Hangzhou Zhejiang 310023, China

无伸缩缝桥梁构造简单、施工方便,相对于传统的有缝桥来说,由于取消了伸缩装置或伸缩缝,使得行车舒适、平顺、噪音小,减轻了车辆对周边环境的影响,并大大减小了后期养护维修费用以及维修过程中引起交通中断造成的经济与社会影响,具有可持续与耐久性以及环境友好等特点。同时,无缝化后整体性提高,增强了防止洪水和海啸冲击能力,地震作用下也不易出现常见的落梁现象,具有较强的防震减灾能力。因此,是一种值得大力推广的桥型。

无伸缩缝桥梁包括整体式桥台无伸缩缝桥梁(简介整体桥)、半整体式无伸缩缝桥梁(简称半整体桥)和延伸桥面板桥。目前,整体桥在国外得到广泛应用,由于其整体性较好,因此这种桥型具有较好的抗震性能。半整体桥和延伸桥面板桥的抗震性能相对较差,地震作用会对桥台纵桥向结构和横桥向防落梁限位结构造成损害[1-7]。

为解决上述问题,陈宝春、庄一舟[8]等提出了在台后搭板下的台后填料中设置带扩孔的微型混凝土桩(简称为“微型桩”),通过微型桩与台后填料之间的相互作用,可耗散部分地震能量,缓解地震作用对桥台构造的损害;同时微型桩实现了对桥梁台后搭板的竖向支承,可缓解搭板的下沉。

关于微型桩的研究目前已较为广泛,但主要集中于静力荷载作用下的试验研究或有限元分析,缺少动力作用下的试验研究。众所周知,强地震等偶然荷载作用对桥梁桩基的破坏作用是巨大的,因此研究地震荷载作用下,微型桩的动力响应特性具有重要意义。庄一舟和陈云[9]对微型桩—土相互作用进行了试验研究。程来秀[10]、庄一舟和王胜智[11]等通过试验研究了扩孔对混凝土微型桩受力性能的影响,深入分析了微型桩基的耗能机理,提出了适用于微型桩的p-y曲线,不过,普通混凝土微型桩的耗能效果并不佳。

活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete, RPC)是一种新型超高性能混凝土材料,与普通混凝土相比,具有超高抗压强度、高耐久性及高韧性等特点,适合作为微型桩的材料[12]。

为探讨RPC微型桩的动力特性和桩-土相互作用机理,本研究开展了RPC微桩动力响应特性振动台试验,为今后对微型桩-土体系的抗震研究以及微型桩在桥梁工程的运用和推广打下基础。

1 试验设计 1.1 模型桩设计与制作因微型桩的背景为半整体式桥台桥梁搭板下的支承桩,其实际构造的最大尺寸为直径0.1~0.3 m、埋深为2~5 m左右。为使分析更加方便和真实,研究中采用足尺试验进行分析,即试验模型与真实情况相同,相似比为1: 1,保证应力水平比为1[13]。

研究方案采用较为常见且方便设计和取用的RPC材料。根据钢箱的深度条件,初步设计微型桩直径为0.1 m,长为2.2 m,其中埋深为1.8 m、桩体伸出土面的尺寸为0.4 m。RPC微桩材料特性等参数见表 1。

| 形状 | 材料 | 截面直径尺寸/mm | 初取弹性模量/(×104 MPa) | 惯性矩/(×10-5 m4) | 相对桩长/m | 抗弯刚度/(kN·m-2) |

| 圆形 | RPC | 100 | 4.41 | 0.49 | 3.48 | 216.7 |

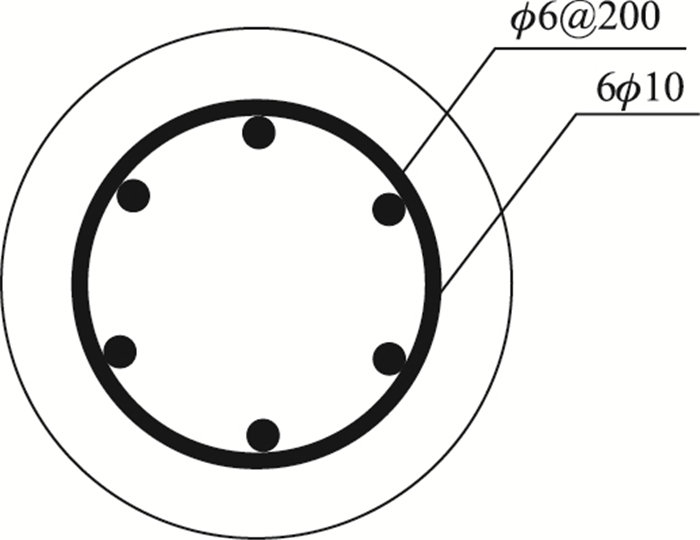

RP C微型桩由钢纤维、粉煤灰等材料经搅拌制成,桩内配制6ϕ10的主筋,配筋率为6%,满足0.65%的最小配筋率。箍筋为ϕ6的普通光圆钢筋,配筋如图 1所示。RPC的立方体抗压强度为141.68 MPa。

|

| 图 1 试桩断面配筋图 Fig. 1 Reinforcement diagram of test pile section |

| |

依据实际情况下的搭板尺寸和微型桩的布置情况对桩顶惯性质量块进行设计。假设实际搭板长度为3 m,搭板厚为0.2 m,远台端单位宽的搭板下布置3根微型桩,不考虑土对搭板的支承作用,混凝土的重度按2.2 t/m3计算,得到每根微型桩顶部所承受的惯性质量为220 kg。该惯性质量块通过配重铁砖和配重钢块经焊接制成,并固定于桩顶。

1.2 土箱及土参数土箱选择长2 m、宽2 m、高2.1 m的钢箱。此钢箱用5块厚度为10 mm的钢板通过螺栓拼装而成。考虑到试验过程中需要多次换桩,为方便放砂,则在砂箱的底部3个面开有方孔,装砂时用环氧树脂和纱布将外缝封上[14-18]。

在砂箱内设置两种不同的边界,通过将钢条焊接在箱底形成防滑格室,在砂体运动时能起到阻止底部砂与箱底的相对运动;砂箱的四周通过粘贴10 cm厚的聚乙烯泡沫板设置柔性边界;微型桩底部通过焊接在箱底的角钢固定,进而使微型桩的边界条件尽可能接近真实情况。

参照国内外已有的试验经验[19],选择细砂作为试验土,试验前对其进行晒干、筛分等处理,使之具备较好的均匀性。细砂的物理力学参数见表 2。

| 含水量 /% |

密度/ (g·cm-3) |

孔隙比 | 内聚力/ kPa |

内摩擦角/ (°) |

| 2.2 | 1.98 | 0.675 | 4 | 32 |

2 试验过程 2.1 测点布置

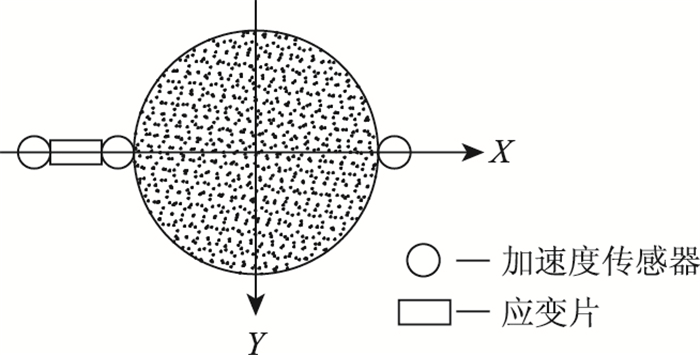

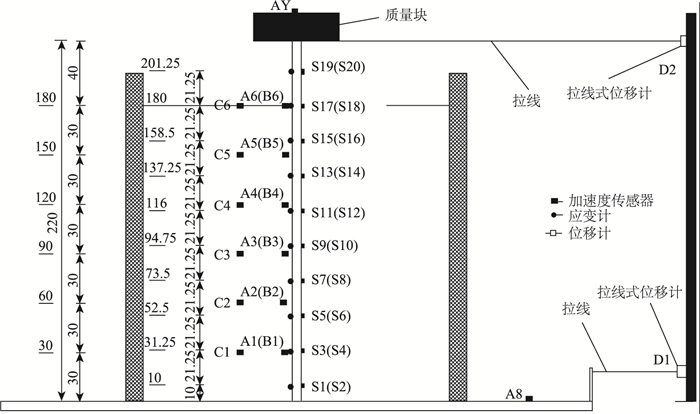

对于不同形状的微型桩,应变片的布置位置有所不同,每根桩沿桩身高度等间距布置20个应变片,其中最底下的应变片离桩底距离为10 cm,每对应变片之间的距离为21.25 cm。应变片从桩底开始往上编号,分别为S1~S10,如图 2和图 3所示。

|

| 图 2 传感器的布置截面示意图 Fig. 2 Schematic diagram of sensor arrangement section |

| |

|

| 图 3 加速度传感器布置正视图(单位:cm) Fig. 3 Front view of acceleration sensor arrangement (unit: cm) |

| |

本次试验中RPC微型桩,只在X方向的桩身和等高度的砂中分别布置了6个加速度传感器。具体布置见图 3,最底下的加速度传感器距箱底为30 cm,并且每两个加速度传感器之间的距离也为30 cm。另外,在桩顶质量块下表面和振动台台面分别布置相同型号的拉线式位移计。

2.2 试验加载装置和加载制度试验研究依托福州大学地震模拟振动台3台阵系统。台面输入主要以正弦波为主,在充分研究正弦波的基础上进行EI-Centro波、Kobe波以及人工波等地震波的研究。人工波是由地方地震工程研究院合成的人工波。试验桩没有进行缩尺,且配重块按实际桩头质量设计,因此不需要对地震波进行时间压缩。

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010[20]中对我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定,查得所属地的抗震设防烈度为7度、设计基本加速度为0.15g。

表 3为加载工况,其中,工况1~工况5对应于频率分别为1,2,4,8,16 Hz白噪声/正弦波作用;工况6~工况8分别对应于幅值0.15g的原始地震波EI-Centro波和Kobe波以及人工波。

| 工况编号 | 输入波形 | 幅值/(×g) | 频率/Hz |

| 工况1~工况5 | 白噪声/正弦波 | 0.15 | 1,2,4,8,16 |

| 工况6~工况8 | 地震波(EI-Centro波、Kobe波、人工波) | 0.15 | — |

2.3 试验结果分析 2.3.1 基本动力特性

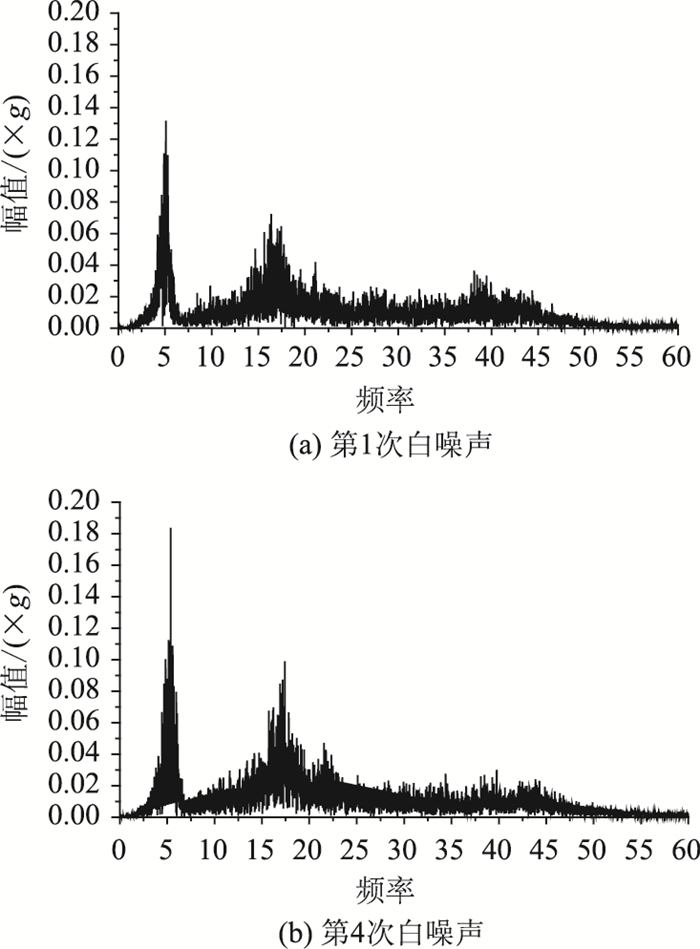

图 4为白噪声时RPC微型桩-土相互作用频谱分析。从图 4(a)中可以发现,RPC微型桩体系在5 Hz和16 Hz附近的桩顶幅频峰值明显区别于其他频率成份,说明5 Hz附近存在体系的第一阶固有频率,16 Hz附近存在体系的第二阶固有频率。另外,比较图 4(a)和图 4(b)可知,经过多次白噪声后,固有频率有所增大,这是由于振动台作用下,砂土的密实程度有所增加,同时桩-土相互作用不断增强。

|

| 图 4 白噪声作用下的频谱 Fig. 4 Spectrum under action of white noise |

| |

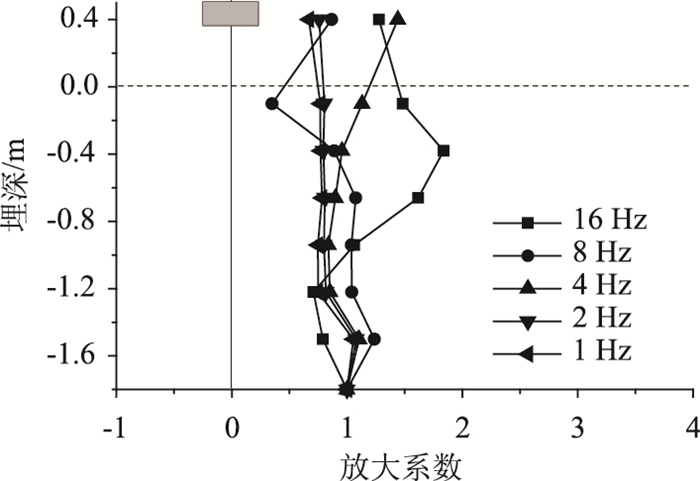

2.3.2 加速度响应

图 5为在工况1至工况5正弦波作用下,RPC微型桩桩身各点加速度峰值的放大系数。由图 5可知,在1,2,4 Hz作用下,放大系数随高度呈一阶曲线变化,越接近土表面,放大系数越大,而8,16 Hz作用下,放大系数呈多阶曲线变化,这与2,3,1节中提到的第一阶固有频率在5 Hz左右相吻合。

|

| 图 5 不同频率作用下加速度放大系数 Fig. 5 Acceleration amplification factors at different frequencies |

| |

通过图 5,还可发现桩身的放大系数最大值小于2,放大效果相对较小,这是由于桩身在正弦波作用下受到土体的约束作用,放大效果不明显。

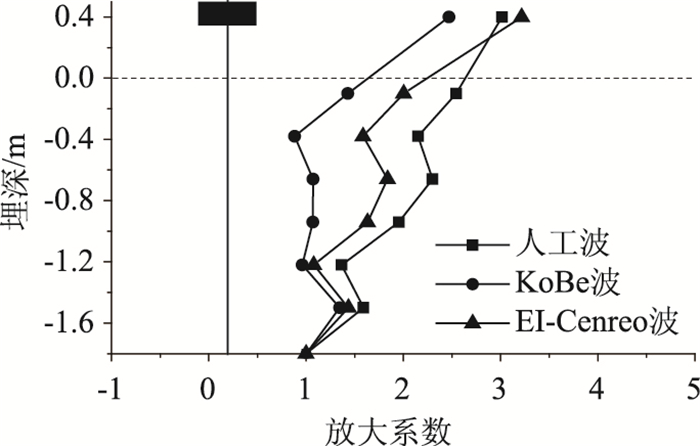

图 6为在工况6、工况7和工况8(幅值0.15g的EI-Centro波、Kobe波、人工波)作用下,RPC微型桩桩身各点加速度峰值的放大系数。

|

| 图 6 不同地震波作用下的加速度放大系数 Fig. 6 Acceleration amplification factors under different seismic waves |

| |

通过比较图 5和图 6可得,在地震波作用下,桩身的加速度放大现象较为显著,其中人工波作用下的加速度放大效果最显著,其次为EI-Centro波,最小为Kobe波。这是因为人工波的作用频率最接近微型桩的固有频率,所以产生了较大响应。

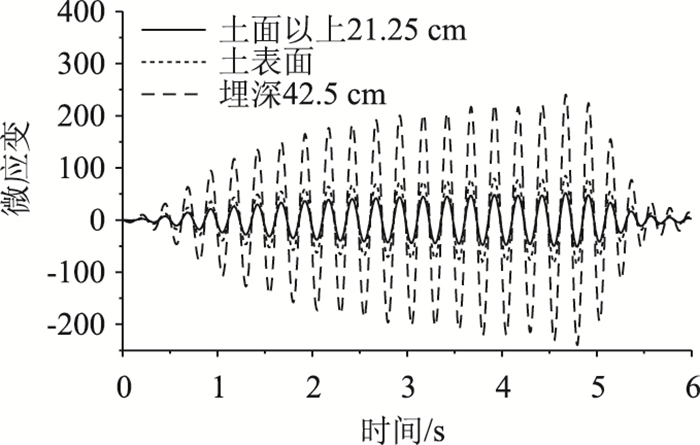

2.3.3 应变响应选取土表面以上21.25 cm(两倍桩径)、土面和埋深42.5 cm(约4倍桩径)3个特征测点进行分析,分析桩身应变时程在工况3(4 Hz频率,0.15g幅值的正弦波)作用下的表现规律。

图 7所示的是正弦波作用下的微型桩身应变时程反应,其反应规律可以被描述为:微型桩身的3个测点应变值大小规律相同,从大到小依次为埋深约4倍桩径处、土表面和土面以上约两倍桩径处。RPC微型桩在埋深42.5 cm处和土面以上21.25 cm处的应变值相差明显。

|

| 图 7 RPC桩的应变时程 Fig. 7 Strain time history of RPC pile |

| |

试验结果显示微型桩的最大应变分布在埋深约为4倍桩径的测点附近,这与文献[21]中所描述的结论基本相符。

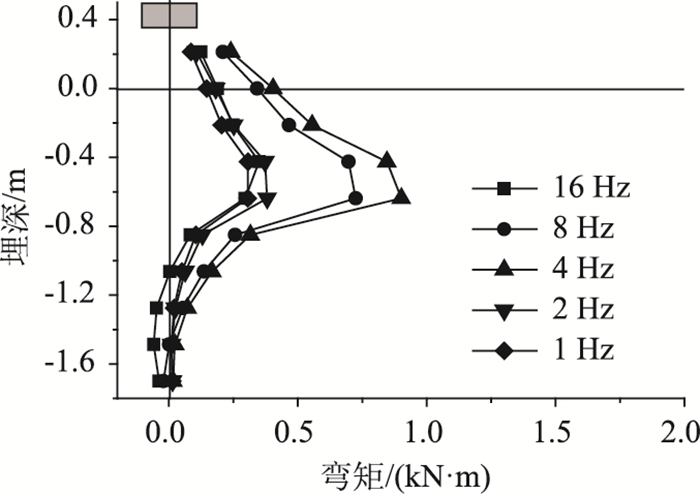

2.3.4 桩身弯矩(1) 频率对桩身弯矩的影响

为研究频率对桩身弯矩的影响,微型桩分别在工况1~工况5作用下,分析结果如图 8所示。弯矩反应程度从大到小排序为:4,8,2,16,1 Hz。由图 8可知,最大弯矩值出现在埋深0.6 m(约6倍桩径)处位置,其中4 Hz频率下弯矩最大,达到1 kN·m,8 Hz频率作用下弯矩次之,为0.75 kN·m,可以得出固有频率存在于4 Hz和8 Hz之间,与前文提及的5 Hz固有频率相吻合。

|

| 图 8 不同频率作用下桩身弯矩图 Fig. 8 Bending moments of pile at different frequencies |

| |

(2) 地震波对桩身弯矩的影响

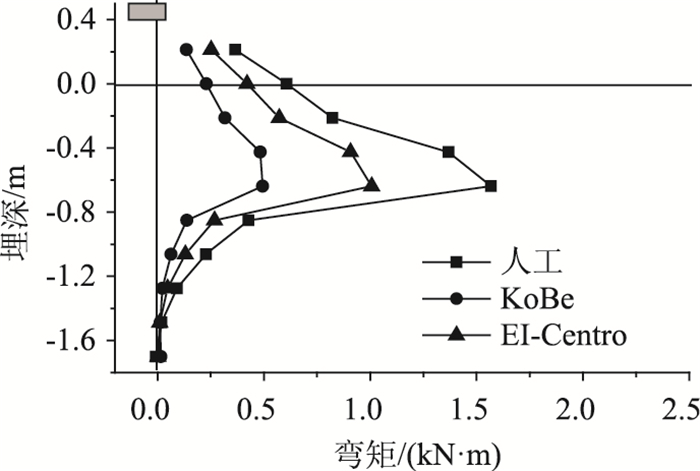

在工况6~工况8作用下,RPC微型桩的试验结果如图 9所示。

|

| 图 9 不同地震波作用下桩身弯矩图 Fig. 9 Bending moments of pile under different seismic waves |

| |

从图 9可知,在0.15g幅值的3种不同地震波作用下,人工波作用下的桩身弯矩反应最大,为1.6 kN·m;EI-Centro波作用时的弯矩次之,为1.0 kN·m左右;Kobe波作用下的弯矩最小,为0.5 kN·m。这说明地震波类别对微型桩的桩身弯矩影响非常显著。

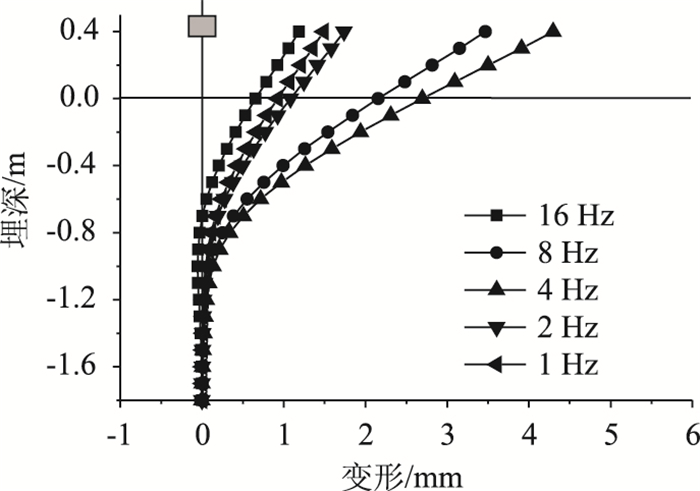

2.3.5 桩身变形(1) 频率对桩身变形的影响

图 10为RPC微型桩在工况1~工况5作用下的桩身变形情况。由图可知,各荷载作用下的桩身变形差异性较大。微型桩在0.15g幅值的动载作用下,桩顶变形水平为1~6 mm。其中,在5种不同频率的正弦波作用下,桩身变形从大到小依次为4,8,2,1,16 Hz,说明4 Hz和8 Hz之间存在体系的固有频率。

|

| 图 10 不同频率作用下桩身变形图 Fig. 10 Deformations of pile at different frequencies |

| |

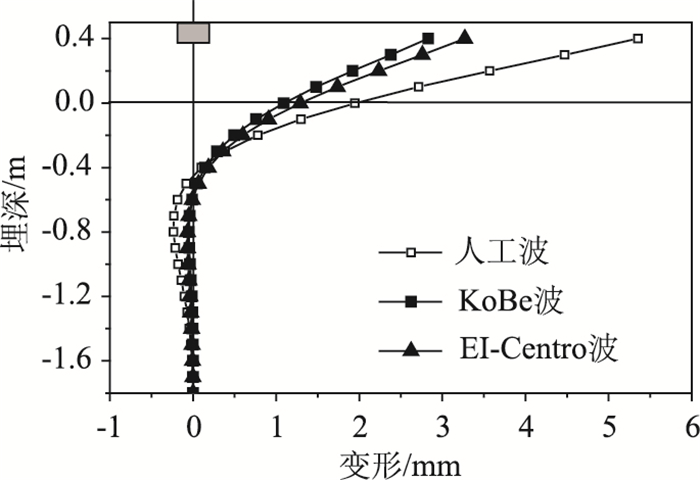

(2) 地震波对桩身变形的影响

图 11所示为RPC微型桩在工况6~工况8作用下的桩身变形情况。当受3种地震波荷载作用时,人工波作用下的变形反应最大,Kobe波最弱,这主要是因为各地震波的频率成份差别较大。从地震波傅里叶转换谱中可知,人工波的频率成份最丰富,EI-Centro波次之,Kobe波的频率成份最为贫瘠。此外,相比受正弦波荷载作用时,地震波作用下的反向变形较为明显,这主要是因为正弦波所含频率单一,而地震波所含频率丰富,频率较为丰富的地震波包含微型桩基高阶阵型对应的频率成份。

|

| 图 11 不同地震波作用下桩身变形图 Fig. 11 Deformations of pile under different seismic waves |

| |

3 结论

(1) 通过对白噪声作用下的频谱分析图进行分析,发现RPC微型桩在5 Hz和16 Hz附近存在固有频率,在多次白噪声作用下,砂土的密实程度有所增加,微型桩的固有频率也有所增大。

(2) 通过对加速度响应图进行分析,发现人工波作用下的加速度放大效果最显著,其次为EI-Centro波,最小为Kobe波,这是因为人工波的作用频率最接近微型桩的固有频率。

(3) 在4 Hz频率、0.15g幅值的正弦波作用下,RPC微型桩在埋深42.5 cm(约4倍桩径)处和土面以上21.25 cm(两倍桩径)处的应变值相差明显。最大应变分布在约4倍桩径的埋深位置。

(4) 在1,2,4,8,16 Hz这5种频率作用下,最大弯矩值均出现在埋深0.6 m位置,弯矩从大到小排序为:4,8,2,16,1 Hz,可以得出固有频率存在于4 Hz和8 Hz之间。而桩身变形从大到小依次为4,8,2,1,16 Hz,同样可得出基频取值在4 Hz和8 Hz之间,这与弯矩得出的基频范围相吻合。

(5) 在EI-Centro波、Kobe波和人工波作用下的弯矩和变形反应来看,人工波作用下的反应最大,EI-Centro波作用次之,Kobe波最弱,这是由于各地震波的频率成份的丰富度不同。正弦波所含频率单一,而地震波所含频率丰富,这使得地震波作用下的反向变形更为明显。

在实际工程设计中, 根据微型桩在地震波作用下的内力分布规律, 在最大弯矩截面附近一定范围内的桩身受力钢筋应加强, 而桩底附近的受力钢筋数量可适当减少;根据微型桩在地震波作用下的变形分布规律, 其桩顶变形量较大, 当埋深超过一定值(约4倍桩径)时, 其桩身变形量非常有限, 因此应采取适当措施对桩顶进行水平约束。

| [1] |

BRISEGHELLAB, 薛俊青, 兰成, 等. 整体式桥台桥梁极限长度[J]. 建筑科学与工程学报, 2014, 31(1): 104-110. BRISEGHELLA B, XUE Jun-qing, LAN Cheng, et al. Maximum Length of Integral Abutment Bridges[J]. Journal of Architecture and Civil Engineering, 2014, 31(1): 104-110. |

| [2] |

ULGEN D, SAGLAM S, OZKAN M Y. Dynamic Response of a Flexible Rectangular Underground Structure in Sand:Centrifuge Modeling[J]. Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, 13(9): 1-20. |

| [3] |

LOU Meng-lin, WANG Wen-jian. Study on Soil-pile-structure-TMD Interaction System by Shaking Table Model Test[J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2004, 3(1): 131-141. |

| [4] |

GU Q, BARBATO M, CONTE J, et al. OpenSees-SNOPT Framework for Finite-element-based Optimization of Structural and Geotechnical Systems[J]. Journal of Structural Engineering, 2012, 6: 822-834. |

| [5] |

BASHA H A. Infiltration Models for Semi-infinite Soil Profiles[J]. Water Resources Research, 2011, 47(8): 192-198. |

| [6] |

CHAU K T, SHEN C Y, GUO X. Nonlinear Seismic Soil-pile-structure Interactions:Shaking Table Tests and FEM Analyses[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2009, 29(2): 300-310. |

| [7] |

陈宝春, 陈国栋, 苏家战, 等. 采用UHPC-RC阶梯桩的整体桥试设计[J]. 建筑科学与工程学报, 2018, 35(1): 1-8. CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-zhan, et al. Trial-design Study on Integral Abutment Bridge by Using UHPC-RC Stagewise Piles[J]. Journal of Architecture and Civil Engineering, 2018, 35(1): 1-8. |

| [8] |

付毳, 庄一舟, 陈宝春. 微型桩支撑引板的无缝桥试设计研究[J]. 建筑科学与工程学报, 2017, 34(4): 96-104. FU Cui, ZHUANG Yi-zhou, CHEN Bao-chun. Trial-design Study on Jointless Bridge with Approach Slab Supported by Micro-piles[J]. Journal of Architecture and Civil Engineering, 2017, 34(4): 96-104. |

| [9] |

庄一舟, 陈云, 黄福云, 等. 频率对微型桩-土动力相互作用影响的试验研究[J]. 世界桥梁, 2016, 44(5): 21-25. ZHUANG Yi-zhou, CHEN Yun, HUANG Fu-yun, et al. Experimental Study of Influence of Frequency on Micropile-soil Interaction[J]. World Bridges, 2016, 44(5): 21-25. |

| [10] |

程来秀, 程俊峰, 王静杰, 等. 扩孔微型桩-土动力相互作用p-y曲线试验研究[J]. 水利与建筑工程学报, 2018, 16(1): 156-163. CHENG Lai-xiu, CHENG Jun-feng, WANG Jing-jie, et al. Experimental Study on p-y Curve of Dynamic Interaction between Micro-pile with Predrilled Oversize Hole and Soil[J]. Journal of Water Resources and Architectural Engineering, 2018, 16(1): 156-163. |

| [11] |

庄一舟, 王胜智, 樊争辉, 等. 扩孔微型桩侧向受荷性能试验研究[J]. 公路, 2015(8): 54-58. ZHUANG Yi-zhou, WANG Sheng-zhi, FAN Zheng-hui, et al. Test and Research on Mechanical Properties of Laterally Loaded Micro-pile with Predrilled Oversize Hole[J]. Highway, 2015(8): 54-58. |

| [12] |

陈彬.预应力RPC梁抗剪性能研究[D].长沙: 湖南大学, 2007. CHEN Bin. Study on Shear Behavior of Prestressed RPC Beam[D]. Changsha: Hunan University, 2007. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-2007160913.htm |

| [13] |

刘自由, 林杭, 江学良. 桩顶竖向荷载作用下桩土响应的数值分析[J]. 中南大学学报:自然科学版, 2011, 42(2): 508-513. LIU Zi-you, LIN Hang, JIANG Xun-liang. Numerical Analysis of Pile Soil Interaction under Pile Head Vertical Load[J]. Journal of Central South University:Science and Technology Edition, 2011, 42(2): 508-513. |

| [14] |

陈国兴, 庄海洋, 杜修力, 等. 土-地铁车站结构动力相互作用大型振动[J]. 地震工程与工程震动, 2007, 27(2): 171-176. CHEN Guo-xing, ZHUANG Hai-yang, DU Xiu-li, et al. A Comparison between Large-size Shaking Table Test Results and Numerical Simulation of a Subway Station Structure[J]. Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2007, 27(2): 171-176. |

| [15] |

魏春莉.桩-土-桥梁结构地震动力相互作用振动台模拟试验研究[D].重庆: 重庆交通大学, 2008. WEI Chun-li. Shaking Table Simulation Study on Seismic Interaction of Pile, Soil and Bridge Structure[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10618-2008071390.htm |

| [16] |

雷超.桩-土-结构相互作用体系的振动台试验研究[D].合肥: 合肥工业大学, 2007. LEI Chao. Shaking Table Test Study on Pile, Soil and Structure Interaction System[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2007. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10359-2007102025.htm |

| [17] |

吕西林, 陈跃庆, 陈波, 等. 结构-地基动力相互作用体系振动台模型试验研究[J]. 地震工程与工程振动, 2000, 20(4): 20-29. LÜ Xi-lin, CHEN Yue-qing, CHEN Bo, et al. Shaking Table Testing of Dynamic Soil-structure Interaction System[J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2000, 20(4): 20-29. |

| [18] |

陈仁朋, 任宇, 陈云敏. 刚性单桩竖向循环加载模型试验研究[J]. 岩土工程学报, 2011, 33(12): 1926-1933. CHEN Ren-peng, REN Yu, CHEN Yun-min. Experimental Investigation on a Single Stiff Pile Subjected to Long-term Axial Cyclic Loading[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2011, 33(12): 1926-1933. |

| [19] |

凌贤长, 王东升, 王志强, 等. 液化场地桩-土-桥梁结构动力相互作用大型振动台模型试验研究[J]. 土木工程学报, 2004, 37(11): 67-72. LIN Xian-chang, WANG Dong-sheng, WANG Zhi-qiang, et al. Large Scale Shaking Table Model Test of Dynamic Soil-pile-bridge Structure Interaction in Ground of Liquefaction[J]. China Civil Engineering Journal, 2004, 37(11): 67-72. |

| [20] |

GB 50011-2010.建筑抗震设计规范[S]. GB 50011-2010. Code for Seismic Design of Buildings[S]. |

| [21] |

ALLOTEY N, NAGGAR M H E. A Numerical Study into Lateral Cyclic Nonlinear Soil-pile Response[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2008, 45(45): 1268-1281. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36