扩展功能

文章信息

- 张海顺, 王玉银

- ZHANG Hai-shun, WANG Yu-yin

- 自锚式悬索桥先斜拉后悬索的体系转换模拟

- Simulation of System Transformation from Temporary Cable-stayed Bridge to Self-anchored Suspension Bridge

- 公路交通科技, 2019, 36(1): 78-86

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(1): 78-86

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.01.011

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-08-21

2. 哈尔滨工业大学, 黑龙江 哈尔滨 150090

2. Harbin Institute of Technology, Harbin Heilongjiang 150090, China

当前国内外已建成多座大跨度自锚式悬索桥,其中最大主跨为406 m的郑州桃花峪黄河大桥,著名的大跨度自锚式悬索桥如表 1所示[1-3]。在自锚式悬索桥整个建造过程中,结构体系转换环节仍是最为关键复杂和风险最大的阶段[4-6]。索鞍顶升法、顶落梁法和吊索张拉法是目前自锚式悬索桥常规的体系转换方法[7-8]。

| 桥名 | 桥跨布置/m | 矢跨比 | 国家及年份 | 桥梁概况 | 体系转换方法 |

| 此花大桥 | 120+300+120 | 1/6 | 日本1990 | 双塔三跨、空间缆索体系 | 索鞍顶升法 |

| 长沙三汊矶湘江大桥 | 70+132+328+132+70 | 1/5.0 | 中国2005 | 双塔三跨、平面缆索体系 | 顶落梁法 |

| 佛山平胜大桥 | 40x6+30+350+30x2 | 1/12.5 | 中国2006 | 独塔单跨、平面四缆索面 | 张拉吊索法 |

| 杭州江东大桥 | 83+260+83 | 1/4.5 | 中国2008 | 双塔单跨、空间缆索体系 | 张拉吊索法 |

| 广州猎德大桥 | 47+167+219+47 | 1/12.5 | 中国2009 | 独塔双跨、空缆缆索体系 | 张拉吊索法 |

| 桃花峪黄河大桥 | 160+406+160 | 1/5.8 | 中国2013 | 双塔三跨、平面缆索体系 | 张拉吊索法 |

1 工程概况和体系转换总体方案

自锚式悬索桥一般采用“先梁后缆”施工方法,主梁通常使用临时支墩法或支架法施工[9-10]。中国桃花峪黄河大桥、佛山平胜大桥等大跨度桥梁均采用此法[11-12]。

600 m主跨的鹅公岩轨道专用桥建成后将超过目前世界上最大跨度的406 m桃花峪黄河大桥,成为新的之最。因该桥跨越通航流域,不允许在河道上搭设临时支撑架设中跨钢箱梁,导致不能采用常规方法施工中跨钢箱梁。为此首次应用“先斜拉,后悬索”体系转换方案,即先利用斜拉扣挂法安装主梁,形成斜拉桥,然后再进行安装主缆和张拉吊索,拆除斜拉索和临时钢塔,最后形成自锚式悬索桥。

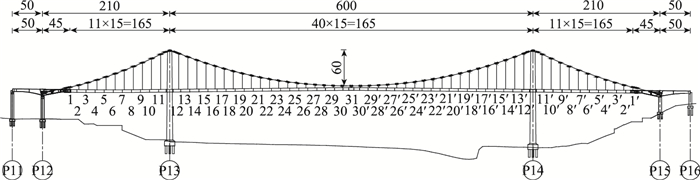

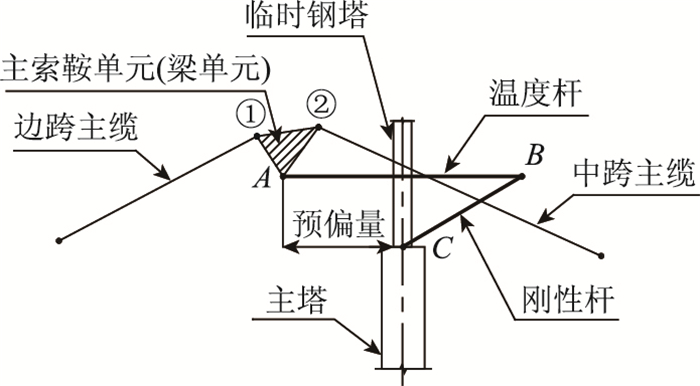

主桥的跨度为(50+210+600+210+50)m。主梁采用钢—混凝土混合梁结构形式。主缆的垂跨比为1: 10,两主缆横向距离为19.5 m,吊索纵向距离为15 m,主缆及吊索分别采用1 860 MPa和1 770 MPa高强度锌铝合金镀层平行钢丝,主桥的桥跨结构如图 1所示。全桥吊索共计61对,东西主塔两侧各16对斜拉索。全部吊索张拉完毕后临时斜拉桥和自锚式悬索桥共存的状态如图 2所示。

|

| 图 1 全桥结构布置图(单位:m) Fig. 1 Structure layout of bridge(unit:m) |

| |

|

| 图 2 缆索共存体系示意图 Fig. 2 Schematic diagram of cable coexist system |

| |

2 体系转换需要解决的关键点

跨度从400 m到600 m的改变,其结构体系力学特性将出现质的变化[13-14]。从主梁的拼装到主缆架设,鞍座的滑移与顶推,吊索张拉及相互干扰,斜拉索和吊索索力变化对主梁的影响,整个施工过程都将出现显著的几何非线性特征,这给施工过程的结构定位和结构体系的模拟计算增加巨大的难度[15-16]。当前桥梁界没有“先斜拉,后悬索”的施工方案先例可以参考,大量的技术难题需要多方研究和商榷。经过梳理需解决如下几个关键点。

2.1 临时斜拉桥成桥的目标线形临时斜拉桥成桥目标线形,也是体系转换的初始状态。根据无应力状态法控制原理,临时斜拉桥是悬索桥成桥的中间过程,只要斜拉桥各节段初始安装时处于无应力状态,斜拉桥线形不影响悬索桥成桥线形及内力。为便于斜拉桥安装过程监控,采用悬索桥成桥主梁线形作为临时斜拉桥的成桥目标线形。

2.2 斜拉—悬索体系转换的目标线形二期桥面恒载加载前的悬索桥主梁和主缆线形是斜拉—悬索体系转换的目标线形。根据悬索桥最终成桥的主缆线形和主梁线形,按照静力等效原则进行倒拆,拆除二期恒载后,得到体系转换目标线形。

2.3 比选获得推荐吊索张拉方案自锚式悬索桥体系转换有很多可行方案,虽然均可达到成桥目标状态,但其过程中的结构受力、工期和经济性不同[17-18]。所以确定最佳的体系转换方案尤为重要。

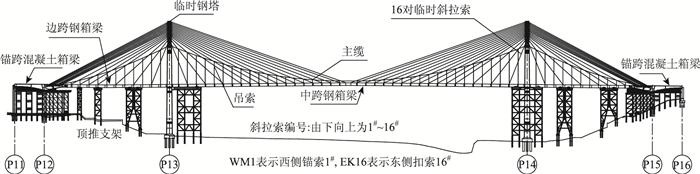

对于本工程的体系转换过程进行有限元数值模拟分析,分析比选多种可行方案,最后选取较优的两种代表性方案:方案1是斜拉桥成桥后直接安装主缆、张拉吊索、进行体系转换;方案2是斜拉桥成桥后通过调整全桥若干对临时斜拉索索力,使主梁线形提高约至体系转换目标线形,再进行斜拉桥-悬索桥的体系转换。图 3为两个方案西侧边跨中跨的吊索接长杆长度比较。表 2详细说明两方案在各自施工详情中的参数比对。依据图 3和表 2综合比较两方案,方案2明显优于方案1。优选方案2为体系转换推荐方案,可以大幅度降低体系转换施工的难度,减少设备数量,降低施工组织的难度。

|

| 图 3 两方案吊索接长杆长度对比 Fig. 3 Comparison of assistant hanger length of suspender cable in 2 schemes |

| |

| 参数 | 方案1 | 方案2 |

| 张拉配套设备套数 | 32 | 20 |

| 单根吊索最大张拉次数 | 4 | 3 |

| 全部吊索张拉总次数 | 218 | 158 |

| 主索鞍顶推次数 | 12 | 9 |

| 接长杆最大长度/m | 3.2 | 2.1 |

| 斜拉索是否需要补张拉 | 否 | 是 |

方案2的过程如下:斜拉桥成桥后调整主梁线形,从主塔向跨中依次张拉8对能一张到位的吊索;然后中跨和边跨继一侧一根对称张拉,直至全部吊索张拉到位。

方案2可以理解为张拉吊索法和顶落梁法的结合,调整主梁线形目的和顶落梁法一样,均是降低主缆和主梁的高差。方案2的详细步骤如表 3所示。

| 工序 | 操作内容 | 工序 | 操作内容 | 工序 | 操作内容 | ||

| 0 | 临时斜拉桥成桥, 主索鞍预偏(507, 665) mm | 25 | 张拉19#到位 | 41 | 张拉4#、27#到3 500 kN | ||

| 26 | 张拉11#、20#到位 | 42 | 张拉5#到位 | ||||

| 1-11 | 依次补张拉16#→6#对斜拉索 | 27 | 顶推5(47, 58) mm | 43 | 张拉26#到位 | ||

| 12 | 架设空缆 | 28 | 张拉10#、21#到位 | 44 | 张拉25#到位 | ||

| 13 | 安装索夹 | 29 | 张拉9#到位、22#到3 500 kN | 45 | 张拉3#、28#到位 | ||

| 14 | 顶推1(132, 170) mm | 30 | 张拉8#到位、23#到3 500 kN | 46 | 张拉4#到位 | ||

| 15 | 张拉12#到位 | 31 | 张拉22#到位 | 47 | 张拉27#到位 | ||

| 16 | 张拉13#到位 | 32 | 张拉7#到位、24#到3 500 kN | 48 | 张拉2#、29#到位 | ||

| 17 | 张拉14#到位 | 33 | 顶推6(51, 76) mm | 49 | 张拉1#、30#到位 | ||

| 18 | 顶推2(71, 78) mm | 34 | 张拉23#到位 | 50 | 张拉31#到位 | ||

| 19 | 张拉15#到位 | 35 | 张拉6#到3 000 kN, 25#到3 500 kN | 51 | 顶推8(14, 20) mm | ||

| 20 | 张拉16#到位 | 36 | 张拉5#到3 000 kN, 26#到3 500 kN | 52-67 | 逐步拆除16#→1#斜拉索 | ||

| 21 | 顶推3(91, 52) mm | 37 | 张拉6#到位 | 68 | 顶推9(10, 37) mm | ||

| 22 | 张拉17#到位 | 38 | 张拉25#到3 500 kN | 69 | 拆除临时钢塔 | ||

| 23 | 张拉18#到位 | 39 | 张拉24#到位 | 70 | 铺二期, 拆支架, 成桥 | ||

| 24 | 顶推4(61, 92) mm | 40 | 顶推7(30, 72) mm | — | — |

2.4 斜拉索的调索工作

斜拉索的调索工作以全桥16#→6#斜拉索的顺序依次补张拉,具体补张拉的荷载参照体系转换目标线形的各对斜拉索的无应力状态控制法决定。表 4显示为部分代表性的斜拉索在架梁施工过程中的初张索力和最大索力、临时斜拉桥的成桥索力、补张拉调索后索力、斜拉索拆除前的残余索力以及斜拉索的极限索力和安全系数(要求≥2.5)。

| 斜拉索编号 | WM1 | WM6 | WM16 | WK7 | WK15 |

| 初张索力 | 4 664 | 4 343 | 4 721 | 4 336 | 5 560 |

| 最大索力 | 4 967 | 5 064 | 5 919 | 5 817 | 6 594 |

| 成桥索力 | 3 901 | 3 577 | 5 545 | 4 090 | 5 061 |

| 调索索力 | — | 4 824 | 5 869 | 5 757 | 6 464 |

| 拆除索力 | 3 566 | 3 787 | 3 976 | 4 012 | 4 024 |

| 极限索力 | 15 489 | 13 561 | 15 489 | 15 489 | 18 188 |

| 安全系数 | 3.11 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | 2.76 |

| 斜拉索编号 | EM5 | EM8 | EM14 | EK9 | EK13 |

| 初张索力 | 4 373 | 5 198 | 5 788 | 4 601 | 4 823 |

| 最大索力 | 4 923 | 5 862 | 6 686 | 6 309 | 6 423 |

| 成桥索力 | 3 361 | 4 807 | 5 177 | 4 249 | 3 957 |

| 调索索力 | — | 5 762 | 6 386 | 5 709 | 5 923 |

| 拆除索力 | 3 211 | 3 567 | 3 776 | 3 257 | 3 987 |

| 极限索力 | 13 561 | 15 489 | 17 031 | 16 260 | 18 188 |

| 安全系数 | 2.75 | 2.64 | 2.55 | 2.57 | 2.83 |

从表 4中可以看出,在正式体系转换的过程之前,对16#→6#对斜拉索进行补张拉,使这些斜拉索的索力提高,但并不超过架梁过程中的最大索力,保证了结构的安全性。当全部吊索均张拉至成桥的无应力索长后,斜拉索还有残余索力拉承着主梁,与其他自锚式悬索桥的主梁在张拉吊索前是支撑在支架或临时墩上的,而在逐步张拉吊索的过程中,主梁会逐步脱离支架或临时墩的现象不同。

2.5 斜拉索的拆除时机和拆除顺序斜拉索拆卸时机及拆卸顺序主要可以分为两种情况:第1种情况是吊索张拉由主塔向两侧逐对、对称安装张拉吊索,吊索安装推进到某对斜拉索位置时,拆除该斜拉索;如此逐步推进直至体系转换完成。第2种情况是从主塔开始,向两侧逐对、对称安装张拉吊索,逐步推进直至吊索全部安装张拉到位后,再从上向下逐对拆除斜拉索。

从施工组织方面比较两个情况:第1种情况中吊索安装与斜拉索拆除同步穿插进行,需要同步组织这两个作业的交叉施工,相互干扰大、施工组织复杂;而第2种情况中吊索安装张拉全部完成后,再进行斜拉索拆除工作,不存在交叉作业的问题,施工组织简单。从施工安全性方面进行比较:第1种情况中斜拉索由下而上拆除,最后拆除临时钢塔顶部的16#斜拉索,一旦拆除过程中的不平衡索力较大,可能导致临时钢塔倒塌,施工风险极大;相反在第2种情况中斜拉索自上向下拆除,最后拆除临时钢塔底部的1#索,施工安全、可靠。所以斜拉索拆除工作,应在吊索张拉全部完成后进行,斜拉索拆除顺序应自上而下。

3 有限元数值模拟过程 3.1 单元和约束采用ANSYS建立体系转换的计算模型,空间Beam188梁单元模拟主塔、主梁和临时钢塔,仅受拉的Link180杆单元模拟主缆、吊索和斜拉索,Surf154表面效应单元模拟二期恒载。

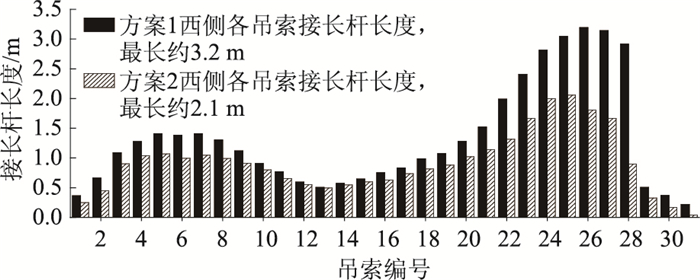

顶推主索鞍利用温度杆单元降温收缩来模拟,如图 4所示。主索鞍单元由A,①,②三点间梁单元组成,①点为主索鞍与边跨主缆的接触点,②点为主索鞍与中跨主缆的接触点,A点为主索鞍的中心,C点为桥塔顶中心,A,C两点水平距离为主索鞍的预偏量。在主跨侧建立一虚拟B节点A,B连线的梁单元设为温度杆,B,C连线的梁单元设为刚性杆。当主索鞍需要顶推时,可用温度杆降温法实现,其温度杆和刚性杆的E≈1×1 012 MPa。当主索鞍与主塔临时锁定时,因温度杆和刚性杆的E大于其他单元很多倍,可视为刚性连接,主索鞍顶推和临时锁定的有效模拟,实现了主索鞍的顶推操作。需要说明的是,在体系转换过程中,利用重启动和坐标更新命令实现包括图中①,②节点在内的所有激活单元节点的位置实时调整的工作。

|

| 图 4 主索鞍模拟示意图 Fig. 4 Simulation diagram of main cable saddle |

| |

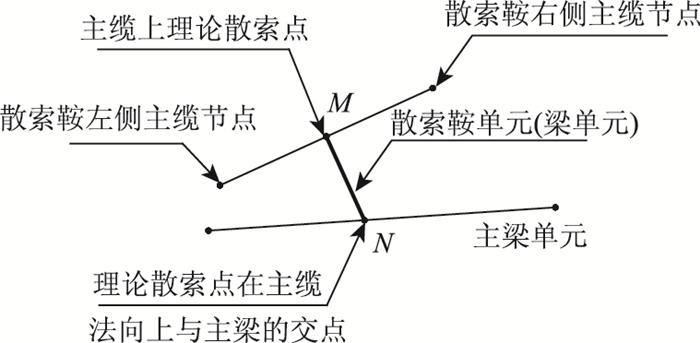

散索鞍单元模拟要满足理论散索点沿主缆切向可动,法向与主梁耦合。在主缆的理论散索点M和该处法向方向与主梁的交点N间建立一个梁单元作为散索鞍单元,如图 5所示,其截面属性设置为抗压强度足够大,抗弯刚度足够小。这样就可以保证散索鞍不会在单元轴向方向发生移动,又能在主缆切向可动。

|

| 图 5 散索鞍模拟示意图 Fig. 5 Simulation diagram of splay cable saddle |

| |

主梁临时支架采用仅受压杆模拟,桥塔塔底为固定端,桥墩对主梁仅考虑竖向支撑和横向限位约束。有限元模型如图 6所示。

|

| 图 6 体系转换模拟模型 Fig. 6 Simulation model of system transformation |

| |

3.2 有限元初始张拉耦合模型分析

有限元建模分析需首先建立全部单元,以本模型为例,需建立主塔和主梁、主缆、吊索、斜拉索和支架主墩等单元,然后根据施工方案依次对单元激活或钝化处理进行数值仿真分析。有限元分析模型是由临时斜拉桥模型和主缆空缆模型为基础进行后续体系转换计算,但斜拉桥与悬索桥是两种独立结构,临时斜拉桥是斜拉扣挂法正装施工成桥,而悬索桥的主缆空缆模型是由悬索桥成桥状态倒拆获得。单一模型无法完成上述两种独立结构的模拟分析,所以需要分别建立模型进行正装和倒拆分析。困难在于最后需要两个独立结构耦合在一起,形成斜拉-悬索耦合模型,进行后续体系转换的分析研究。

无应力状态控制法中无应力索长的灵活应用可以解决此困难。步骤为:分别建模完成斜拉桥正装和悬索桥倒拆工作,获取斜拉索、主缆和吊索的无应力索长。将斜拉索、主缆、吊索、桥塔、主梁等构件重新建立一个新的模型,并将各个无应力索长赋予相应的索单元上,重新进行计算即可获得斜拉-悬索耦合模型。

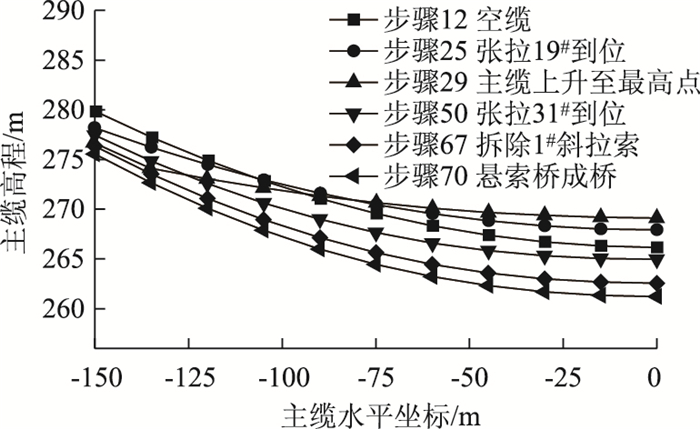

4 推荐方案实施结果 4.1 跨中主缆线形变化曲线体系转换数值模拟结果中,主缆在体系转换过程中线形变化局部放大曲线(以中跨1/4至1/2范围跨度进行说明)如图 7所示。初始空缆状态下,依次张拉12#~19#吊索时,跨中主缆节点逐渐上升,张拉22#吊索时跨中主缆节点上升至最高点。然后继续体系转换直至完成、拆除斜拉索,跨中主缆节点逐渐下降。步骤70全桥微调后主缆下降至成桥线形。总体来说,主缆跨中线形在体系转换过程中是先上升后下降的过程。

|

| 图 7 主缆的线形变化曲线放大图 Fig. 7 Amplified curves of geometric shape change of main cable |

| |

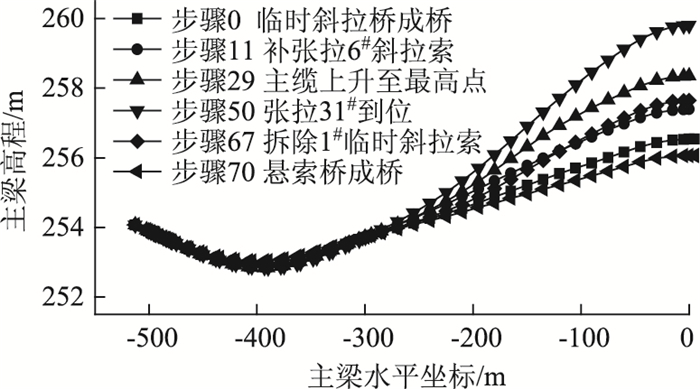

4.2 主梁线形变化曲线

主梁在体系转换过程中线形变化曲线如图 8所示, 以西侧半幅主梁线形曲线显示为例。当步骤1至11依次逐对补张拉16#→6#斜拉索后,使主梁线形接近于步骤67拆除斜拉索后的体系转换目标线形,随后步骤50当所有吊索均张拉到位,主梁抬升至最高点。步骤67逐步拆除临时斜拉索后,主梁线形达到体系转换的目标线形。步骤70全桥微调后,主梁达到悬索桥成桥的主梁最终线形。

|

| 图 8 主梁的线形变化曲线 Fig. 8 Curves of geometric shape change of main girder |

| |

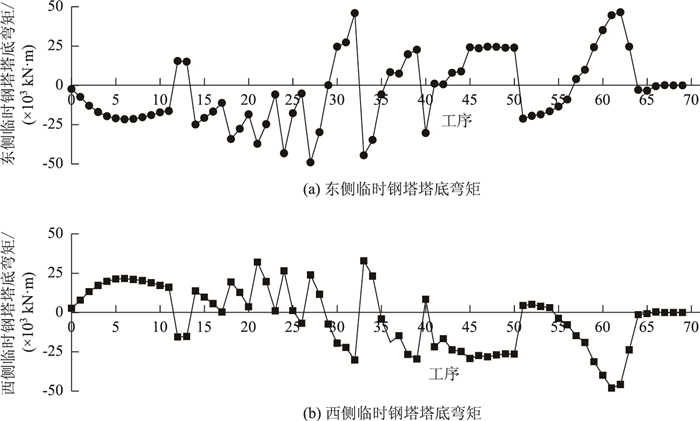

4.3 临时钢塔塔底弯矩变化

临时钢塔底部与主塔顶部上横梁处固接,为了保证临时钢塔底部连接节点受力安全,根据计算要求单根临时钢塔塔底弯矩小于50 000 kN·m控制值。临时钢塔塔底弯矩主要受与之塔身连接的两侧16对临时斜拉索的影响,在体系转换过程中由于吊索索力的逐步施加,临时钢塔两侧的斜拉索索力水平分力差异增大,使临时钢塔塔身倾斜,塔底弯矩较大。体系转换推荐方案过程中两岸临时钢塔塔底弯矩变化如图 9所示。以西侧具体说明,从图 9中可以看出临时斜拉桥成桥时,通过架梁过程中调整斜拉索索力使其塔身竖直,塔底弯矩为零。当对16#→6#斜拉索补张拉时,塔底弯矩正向增大。安装主缆和张拉中跨吊索时塔底弯矩负向增大,反之张拉边跨吊索时塔底弯矩正向增大,顶推主索鞍也可使塔底弯矩正向增大。拆除斜拉索时塔底弯矩先负向增大后再正向增大至零。整个体系转换过程中临时钢塔塔底弯矩满足要求,当塔底弯矩接近控制值时可顶推主索鞍来降低塔底弯矩值。

|

| 图 9 临时钢塔塔底弯矩变化图 Fig. 9 Curve of bending moment of temporary steel pylon bottom |

| |

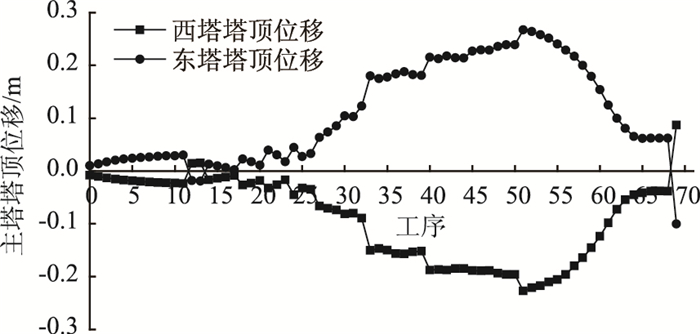

4.4 主塔塔顶位移变化

主塔塔顶位移变化图如图 10所示。主塔塔顶不仅受两侧主缆的影响,同时也受临时钢塔的影响。以西侧主塔具体说明,从图 10中可以看出斜拉索调索阶段,主塔塔顶负向倾斜;安装主缆和张拉中跨吊索,主塔塔顶正向倾斜;反之张拉边跨吊索主塔塔顶负向倾斜;顶推主索鞍时塔顶同样负向倾斜;拆除斜拉索主塔塔身由负向最大向正向倾斜,施加二期恒载主塔塔身正向倾斜至竖直状态。

|

| 图 10 主塔塔顶位移变化图 Fig. 10 Curves of displacement of main pylon top |

| |

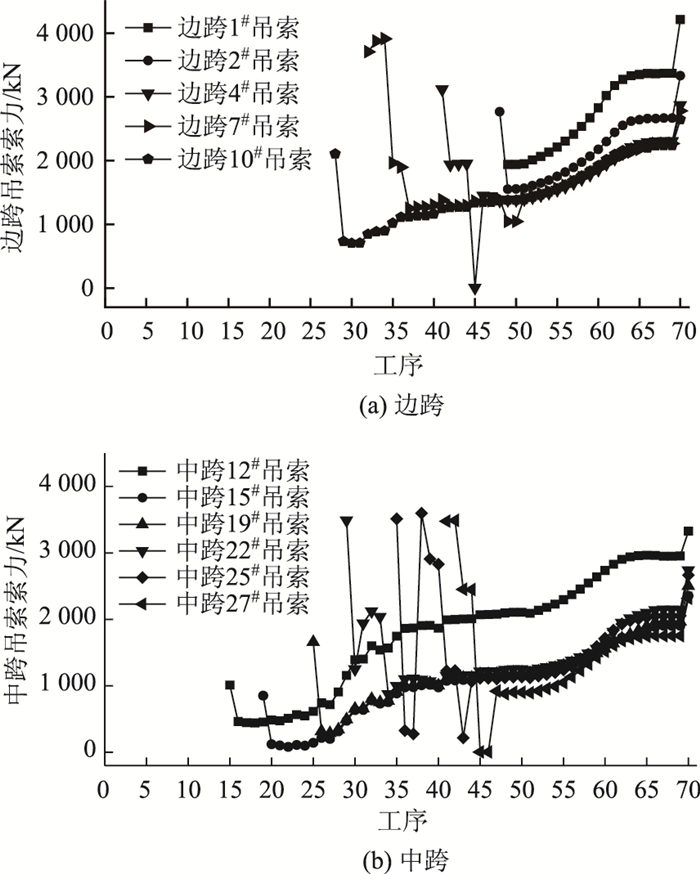

4.5 吊索索力变化情况

图 11显示部分边跨和中跨吊索索力变化图。除最后张拉的边、中跨1#,2#,30#,31#吊索之外,其余吊索大部分都历经6类工况,使其索力产生变化:(1)张拉自身吊索而索力增加;(2)张拉相邻吊索而索力减少;(3)张拉若干条非相邻吊索而索力累加;(4)顶推9次主索鞍使边跨索力均有所增加、中跨索力均有所减少;(5)拆除16对临时斜拉索而使加劲钢箱梁上的吊索索力逐步增加;(6)施加二期桥面恒载而使全桥吊索索力增加较多。

|

| 图 11 部分吊索索力变化图(西侧) Fig. 11 Curves of forces partial stay cables(west) |

| |

值得注意的是,在本“先斜拉后悬索”的体系转换中,对某种吊索而言,非相邻吊索的张拉并不都是像其他主梁搭在支架上的自锚式悬索桥一样索力增大,相反某些吊索张拉对非相邻吊索的影响是减少。这种情况以25#吊索为例,工序41张拉27#吊索,将25#吊索由原来的2 800 kN下降至1 200 kN,原因是其间的26#索力已松弛,理解为张拉27#吊索会越过已松弛的26#吊索,直接将25#吊索作为相邻吊索将其索力骤降。

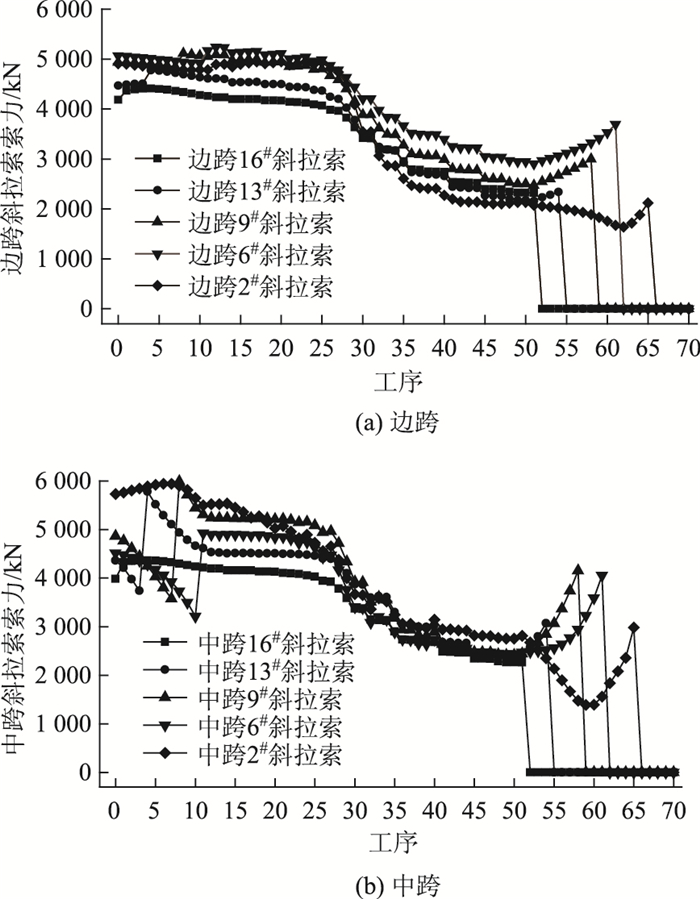

4.6 斜拉索索力变化情况图 12显示了边跨和中跨的5对斜拉索变化索力。结合两图索力变化进行分析,斜拉索最初由于补张拉索力上升,其中边跨斜拉索补张拉对其他斜拉索的影响较小,而中跨斜拉索补张拉则会降低相邻若干对斜拉索的索力。体系转换前期的吊索一张到位所需索力较小,主缆刚度和主梁位移均提升较少,斜拉索索力未有较大变化。随着体系转换逐步进行,主缆刚度和主梁位移提升较多,斜拉索索力逐步减少。当拆除某对斜拉索时,其他未拆除的斜拉索索力均会提高。

|

| 图 12 五对斜拉索索力变化图(西侧) Fig. 12 Curves of forces of 5 pairs of stay cable (west) |

| |

5 结论

采用“先斜拉,后悬索”的体系转换施工方法,是自锚式悬索桥的首次应用。通过大量可行方案比选,获得了吊索张拉最佳方案、主索鞍和散索鞍的模拟、拆卸斜拉索的时机和顺序等问题,得到以下结论:

(1)“先斜拉,后悬索”的体系转换方案可解决无支架条件下的大跨度自锚式悬索桥的施工问题。

(2) 体系转换推荐方案利用斜拉索调整主梁线形,优化了体系转换过程,减少施工操作难度。

(3) 通过无应力状态控制法,实现了斜拉桥和悬索桥两种独立的缆索支撑体系的耦合共存。

(4) 完成的体系转换过程中,吊索索力变化几乎都经历了6个过程,体现了明显的相干性。

2018年5月5日,鹅公岩轨道专用桥主跨顺利合龙。截至同年8月,主梁线形调整已完成,首根主缆基准索股完成架设,标志着主缆架设进入全面施工阶段。

| [1] |

万田保. 张家界大峡谷异型玻璃悬索桥设计关键技术[J]. 桥梁建设, 2017, 47(1): 6-11. WANG Tian-bao. Key Techniques of Design of Special Shape Glass Floor Suspension Bridge over Zhangjiajie Grand Canyon[J]. Bridge Construction, 2017, 47(1): 6-11. |

| [2] |

张海顺, 王玉银. 鹅公岩轨道专用桥加劲梁施工体系转换方案比选[J]. 桥梁建设, 2008, 48(1): 112-117. ZHANG Hai-shun, WANG Yu-yin. Comparison and Selection of System Transfer Scheme for Construction of Stiffening Girder of Egongyan Rail Transit Special Use Bridge[J]. Bridge Construction, 2008, 48(1): 112-117. |

| [3] |

李建慧, 李爱群, 袁辉辉, 等. 独柱塔空间缆索自锚式悬索桥缆索线形计算方法[J]. 公路交通科技, 2009, 26(10): 66-70, 75. LI Jian-hui, LI Ai-qun, YUAN Hui-hui, et al. Calculation Method of Spatial Cable Curve for Single-pylon Self-anchored Suspension Bridge[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(10): 66-70, 75. |

| [4] |

张文明, 葛耀君. 三塔双主跨悬索桥动力特性精细化分析[J]. 中国公路学报, 2014, 27(2): 70-76. ZHANG Wen-ming, GE Yao-jun. Refinement Analysis of Dynamic Characteristics of Suspension Bridge with Triple Towers and Double Main Spans[J]. China Journal of Highway and Transport, 2014, 27(2): 70-76. |

| [5] |

丁志威, 梁司彪, 曾令煌. 泓口大桥自锚式悬索桥主桥设计[J]. 桥梁建设, 2013, 43(1): 65-70. DING Zhi-wei, LIANG Si-biao, ZENG Ling-huang. Design of Main Bridge of Self-anchored Suspension Bridge of Hongkou Bridge[J]. Bridge Construction, 2013, 43(1): 65-70. |

| [6] |

杨孟刚, 陈政清. 自锚式悬索桥施工过程模拟分析[J]. 湖南大学学报:自然科学版, 2006, 33(2): 26-30. YANG Meng-gang, CHEN Zheng-qing. An Analysis of Construction Stages Simulation for Self-anchored Suspension Bridges[J]. Journal of Hunan University:Natural Science Edition, 2006, 33(2): 26-30. |

| [7] |

檀永刚, 张哲, 严伟飞. 自锚式悬索桥施工控制中的力学特性[J]. 公路交通科技, 2006, 23(6): 92-95. TAN Yong-gang, ZHANG Zhe, YAN Wei-fei. Mechanical Properties of Self-anchored Suspension Bridges in Construction Control[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(6): 92-95. |

| [8] |

陈国红, 宋晓莉. 桃花峪黄河大桥吊杆-主梁锚固区受力分析[J]. 桥梁建设, 2014, 44(3): 44-50. CHEN Guo-hong, SONG Xiao-li. Force Condition Analysis of Suspender and Main Girder Anchorage Zones of Taohuayu Huanghe River Bridge[J]. Bridge Construction, 2014, 44(3): 44-50. |

| [9] |

胡建华, 沈锐利, 张贵明, 等. 佛山平胜大桥全桥模型试验研究[J]. 土木工程学报, 2007, 40(5): 17-25. HU Jian-hua, SHEN Rui-li, ZHANG Gui-ming, et al. A Total Bridge Model Study of the Pingsheng Bridge in Foshan[J]. China Civil Engineering Journal, 2007, 40(5): 17-25. |

| [10] |

乔朋, 狄谨. 混凝土自锚式悬索桥吊索张拉优化研究[J]. 世界桥梁, 2014, 42(2): 42-46. QIAO Peng, DI Jin. Study of Hanger Cable Tensioning Optimization for Self-anchored Concrete Suspension Bridge[J]. World Bridges, 2014, 42(2): 42-46. |

| [11] |

孙永明, 张连振, 李忠龙. 自锚式悬索桥吊索目标索力影响参数分析[J]. 桥梁建设, 2015, 45(4): 69-74. SUN Yong-ming, ZHANG Lian-zhen, LI Zhong-long. Analysis of Parameters Influencing Suspender Target Cable Forces of Self-anchored Suspension Bridge[J]. Bridge Construction, 2015, 45(4): 69-74. |

| [12] |

牛登辉, 周志祥, 吴海军, 等. 自锚式悬索桥体系转换过程的无应力状态控制法[J]. 重庆交通大学学报:自然科学版, 2014, 33(1): 21-24. NIU Deng-hui, ZHOU Zhi-xiang, WU Hai-jun, et al. Control Method of Stress-free Status in Transition Process of Structural System for Self-anchored Suspension Bridge[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science Edition, 2014, 33(1): 21-24. |

| [13] |

罗喜恒, 肖汝诚, 项海帆. 空间缆索悬索桥的主缆线形分析[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2004, 32(10): 1349-1354. LUO Xi-heng, XIAO Ru-cheng, XIANG Hai-fan. Cable Shape Analysis of Suspension Bridge with Spatial Cables[J]. Journal of Tongji University:Natural Sciences Edition, 2004, 32(10): 1349-1354. |

| [14] |

周绪红, 武隽, 狄谨. 大跨度自锚式悬索桥受力分析[J]. 土木工程学报, 2006, 39(2): 42-45. ZHOU Xu-hong, WU Jun, DI Jin. Mechanical Analysis for Long Span Self-anchored Suspension Bridges[J]. China Civil Engineering Journal, 2006, 39(2): 42-45. |

| [15] |

袁明, 王同民, 黄晓航. 大跨自锚式悬索桥吊索张拉与体系转换技术研究[J]. 世界桥梁, 2015, 43(3): 15-19. YUAN Ming, WANG Tong-min, HUANG Xiao-hang. Study of Hanger Tensioning and System Transformation Techniques for Long-span Self-anchored Suspension Bridge[J]. World Bridges, 2015, 43(3): 15-19. |

| [16] |

李建慧, 李爱群, 袁辉辉, 等. 空间缆索悬索桥主鞍座结构设计与分析[J]. 公路交通科技, 2009, 26(8): 73-76, 88. LI Jian-hui, LI Ai-qun, YUAN Hui-hui, et al. Design and Analysis of Main Saddle Structure for Self-anchored Suspension Bridge with Spatial Cables[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(8): 73-76, 88. |

| [17] |

张玉平, 董创文. 江东大桥双塔单跨空间主缆自锚式悬索桥的施工控制[J]. 公路交通科技, 2010, 27(7): 76-82. ZHANG Yu-ping, DONG Chuang-wen. Construction Control of Self-anchored Suspension Bridge with Two Pylons and Single Span Spatial Cables in Jiangdong Bridge[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(7): 76-82. |

| [18] |

张哲, 韩立中, 万其柏. 自锚式斜拉-悬吊协作体系桥的设计研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(6): 46-51, 71. ZHANG Zhe, HAN Li-zhong, WAN Qi-bai. Research on Design of Self-anchored Cable-stayed Suspension Bridge[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(6): 46-51, 71. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36