扩展功能

文章信息

- 刘凯, 戴冬凌, 张明伟, 王芳, 孙志彬

- LIU Kai, DAI Dong-ling, ZHANG Ming-wei, WANG Fang, SUN Zhi-bin

- 含黏土封层泥岩路堤含水率变化规律及预估模型

- Variation Rule and Prediction Model of Moisture Content of Mudstone Embankment Containing Clay Seal Coat

- 公路交通科技, 2019, 36(1): 46-54

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(1): 46-54

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.01.007

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-01-30

2. 安徽建筑大学 土木工程学院, 安徽 合肥 230601

2. School of Civil Engineering, Anhui Jianzhu University, Hefei Anhui 230601, China

泥岩是软岩的一种,具有遇水易软化、崩解、压实度对含水率敏感等特性[1]。尤其在雨季,持续降雨引起泥岩路堤短时间内吸收大量水分,对在建泥岩路堤稳定性危害极大[2],但是在泥岩发育的路段不得不考虑将泥岩作为填料修筑路堤。尤其在降雨丰沛地区,减少降雨入渗量,对保证泥岩路基修筑质量至关重要[3]。

目前,有关泥岩与水关系的研究很多,并取得丰富的研究成果。柴肇云、Bernardo Caicedo等对泥岩吸水膨胀性和微观特征进行了研究[4-5];杨建林等关注泥岩吸水性及水对泥岩力学特征的影响[6];王来贵、郭卫卫等对改性泥岩力学性能进行研究[7-8];付宏渊[9]等通过试验分析了雨水下渗过程中相关因素对炭质泥岩路堤边坡稳定性的影响。但相关泥岩路堤等道路构筑物建设中,调整封层厚度从而减少降雨下渗量,降低雨水渗透造成损害的研究较少。

为了研究细粒土封水层降低降雨对于路堤的侵害程度的能力, 本研究采用了数值分析方法, 定性研究了粉土封层和黏土封层的阻渗效果, 然后通过现场试验定量研究了不同因素对于路堤含水率的影响, 并提出了含水率预估模型。据此反算泥岩路堤雨后翻挖拥有最佳施工含水率的土体层位,进一步科学指导泥岩路堤设计与施工。

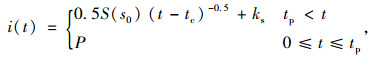

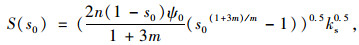

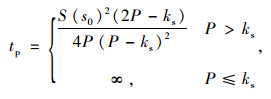

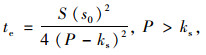

1 封水机理在相同降雨强度、相同路堤段、相同降雨历时条件下,降雨入渗量与路堤表层土体的降雨入渗速率有关。J. Rigby和A. Porporato[10]将降雨入渗模型分为瞬态降雨入渗模型(IEM)和持续降雨入渗模型(FDEM),路堤现场降雨为持续降雨过程,本研究选取持续降雨入渗模型(FDEM),分析路堤铺设封层与否降雨入渗速率的变化。降雨入渗速率i (t)表示为:

|

(1) |

式中,S (s0)为土体吸水率,由式(2)求出。

|

(2) |

式中,t为持续降雨时间;tp和te分别为从降雨开始至路堤表层产生积水的实际时间与理论时间,tc(h)为tp和te的差值,即:tc=tp-te。其中tp和te可分别由式(3)~ (4)求出。

|

(3) |

|

(4) |

式中, P为降雨强度; ks为饱和渗透系数; s0为初始含水率; s0为非饱和土水势; n为孔隙率; m为土质保水性参数。具体参数参考文献[10-11]及室内试验结果,如表 1所示。

| 项目 | 泥岩 | 低液限粉土 | 低液限黏土 |

| ks/(mm·h-1) | 0.647 5 | 0.270 0 | 0.120 4 |

| s0/% | 8.6 | 10.1 | 11.1 |

| ψ0/mm | -550 | -500 | -480 |

| n/% | 35 | 30 | 28 |

| m | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

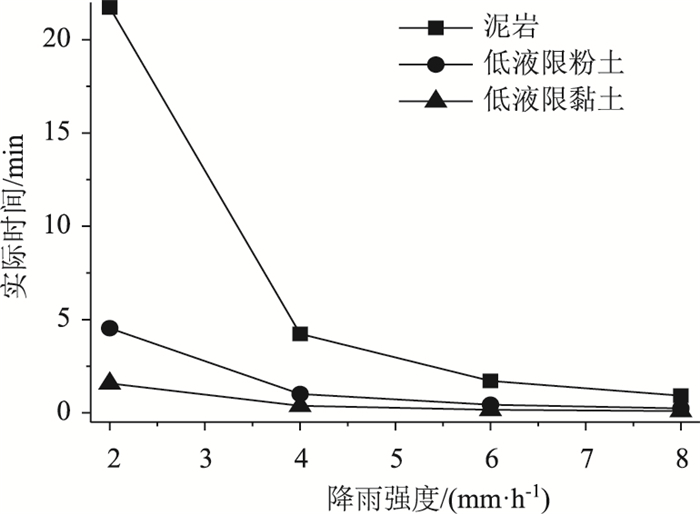

细粒土细粒含量高,渗透系数小[12],封水层一般优先采用细粒土,其中高液限粉土及高液限黏土具有高天然含水率、高液限、失水开裂等特点[13-14],不宜选作路堤填土。因此,选取的粉土及黏土应首选低液限。因此,选择泥岩、低液限粉土、低液限黏土作为路堤覆盖层土质的研究对象,根据FDEM计算在相同降雨强度、相同压实条件下,从降水开始至路堤覆盖层表面积水出现的时间,如图 1所示。

|

| 图 1 降雨强度与路堤覆盖层表面产生积水所需时间的关系 Fig. 1 Relation between rainfall intensity and ponding time of embankment cover |

| |

由图 1可知,(1)路堤覆盖层表面积水出现的时间随着降雨强度的提高而降低,变化趋势呈现出随着降雨强度的提高而变得平缓。在路堤覆盖层表面积水出现之前,单位降雨时间内,降雨入渗量随着降雨强度的增加而增加,从而导致相同土质的封层在降雨强度高的情况下路堤表层土体先产生积水。

(2) 随着降雨强度的增加,不同土体从降雨开始至产生积水所需时间的差值虽有所减小,但路堤表层土体为低液限细粒土时tp为泥岩土体的0.09~0.26倍。由于低液限土的土体密实度高,阻渗性能较好[15],路堤表层铺设低液限土时,降雨将更多形成积水而被阻隔在路堤之外,并且低液限黏土层的阻渗效果更好。

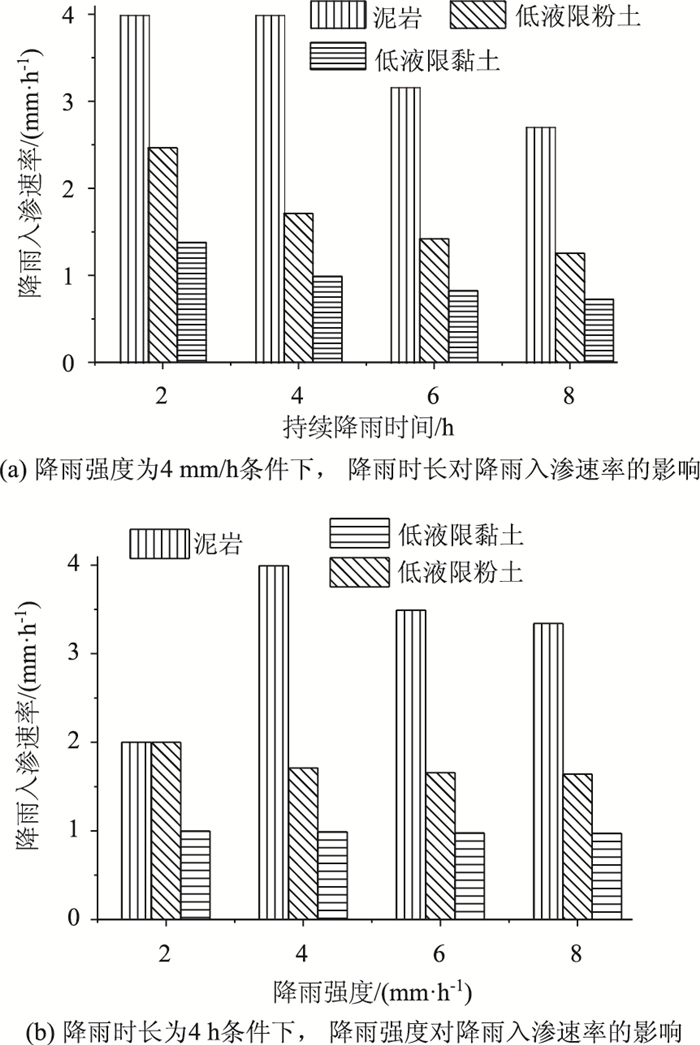

由FDEM计算出路堤覆盖层土体的土质分别为泥岩、低液限粉土、低液限黏土时,在不同降水强度和不同降雨时长下,路堤表层土体的降雨入渗速率,如图 2所示。

|

| 图 2 降雨时间及降雨强度对降雨入渗速率的影响 Fig. 2 Influence of rainfall time and rainfall intensity on rainfall infiltration rate |

| |

由图 2可知,(1)在相同降雨强度、相同降雨时间的条件下,泥岩、低液限粉土、低液限黏土的降雨入渗速率逐渐降低。

(2) 由图 2(a)知,路堤表层降雨入渗速率随降雨时间的增长而降低。土体的接近饱和度随着降雨时长的增加而逐渐增大,从而导致降雨入渗速率呈现下降趋势。

(3) 由图 2(b)知,相同降雨时间(4 h)条件下,低液限细粒土的降雨入渗速率随降雨强度增强逐渐降低,泥岩的降雨入渗速率随降雨强度增强呈现先增长后降低的趋势。泥岩土体孔隙率和空隙率都较大,土体入渗能力较大,土体容纳水分下渗的限度较大。在强度为2 mm/h的4 h降雨下,泥岩水分下渗容量大于降水强度,导致降雨入渗速率与降雨强度相等。随着降雨强度增大,单位降雨时间内入渗量逐渐加大,土体的饱和速度较降雨强度较低时提升,入渗能力下降较快,导致降雨强度大于泥岩水分下渗容量。随着降雨强度的提升,土体雨水下渗速率呈现出降低的趋势。并且由图 2(b)可知,泥岩的下降速率大于其他两种低液限土。有以上分析可知,降雨强度的提升造成泥岩的降雨入渗速率出现先增大后降低的趋势。

粉土具有黏粒含量少,级配不良,难以压实,遇水后强度降低显著的特点[16],施工难度较大,综合阻渗效果及施工难易程度选取铺设低液限黏土作为封层。

2 试验路段概况及试验方案为了更好地验证上述理论计算结果和观点,选取试验路段铺设低液限黏土作为封层,测定雨后泥岩路堤土体含水率。

2.1 试验路简介在安徽省马鞍山至巢湖高速公路选择部分路段为现场试验路,其路段简介见表 2。

| 试验路段标号及桩号 | 风化程度及风化系数kf |

| A:K34+100-K34+200 | 强风化泥岩为主0.1-0.4 |

| B:K34+400-K34+500 | 弱风化泥岩为主0.4-0.7 |

| C:K35+000-K35+100 | 微风化泥岩为主0.7-0.9 |

为了验证黏土封层对于降雨入渗的阻挡效果,按照试验路段的地质条件,在降雨来临前铺设压实度为92%~93%一定厚度的低液限黏土作为封层。为了得到有代表性的降雨作为试验的降水条件(降雨为非可控因素),对试验路段的天气情况进行了半年的调研和检测,选取在2012年11月底12月初时间段内一次降水时长为11 h的降雨作为现场试验的降水条件,并进行了现场试验检测,本次降雨总量为17.2 mm(中等降雨强度)。

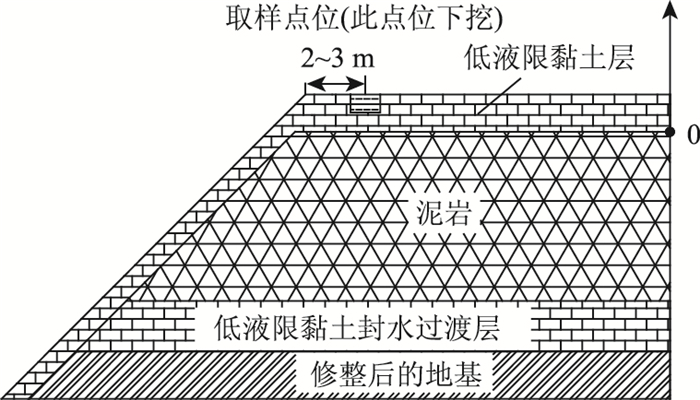

2.2 试验方案现场泥岩路堤及其黏土封层的施工方法为分层填筑法,即按规定每铺设3层泥岩,再铺筑一层黏土封层。泥岩与低液限黏土的松铺系数范围为1.2~1.3,松铺层厚0.40 m,在满足压实度要求下碾压后层厚范围为0.30~0.33 m。如图 3所示,以路堤泥岩层上表面为原点(“0”点)平面,泥岩层的纵坐标小于“0”,即为路堤原点以下的土层,黏土封层的纵坐标大于“0”,即为路堤原点以上的土层。降雨开始前后,沿路基对称轴,路堤左右两边距离路堤边缘2~3 m对称处作为含水率测试取样点。由于研究对各因素对于路堤泥岩层的影响,故现场取样层位为“0”点平面以及其下层的-0.3, -0.6, -0.9, -1.2 m层位。测试不同深度土体的含水率,在每个取样点同样深度处取样3次,平均值作为测试结果(平行误差小于10%)。

|

| 图 3 泥岩路堤示意图 Fig. 3 Schematic diagram of mudstone embankment |

| |

为检验黏土封层阻渗效果,现场试验研究主要包含以下几个方面:(1)泥岩最佳含水率;(2)铺设黏土封层对路堤含水率影响;(3)降雨后晾晒时间对路堤含水率影响;(4)泥岩风化程度对路堤含水率影响;(5)黏土封层厚度对路堤含水率影响。

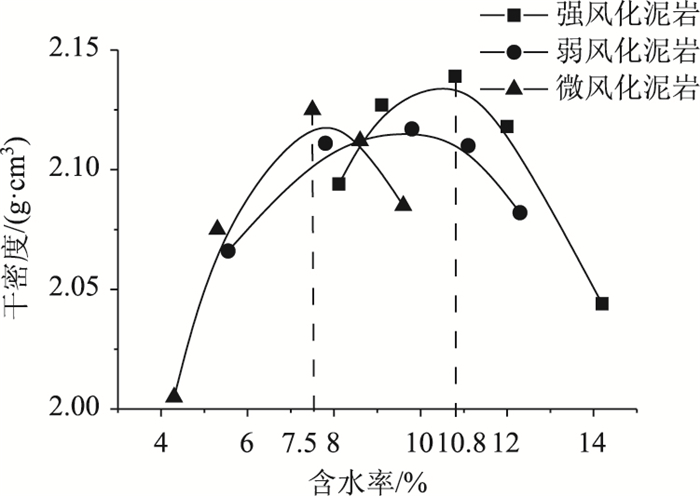

3 试验结果 3.1 泥岩最佳含水率对3种风化程度的泥岩取样并测定干密度以及含水率,得到泥岩干密度对含水率的影响情况,如图 4所示。

|

| 图 4 干密度对含水率的影响 Fig. 4 Influence of dry density on moisture content |

| |

由图 4可知,强风化泥岩、弱风化泥岩、微风化泥岩的最佳含水率分别为:10.8%,9.2%,7.5%。

在大规模路堤填筑过程中,泥岩的来源较复杂,难以按照风化程度进行准确划分种类,因此进行泥岩填料的击实试验。试验段A,B,C选取混合泥岩试样进行击实试验,得到干密度对含水率的影响,以绘制干密度与含水率关系曲线,3个试验段混合泥岩最佳含水率分别为:9.8%,8.9%,8.1%,由此确定混合泥岩最佳含水率在7.5%~10.8%之间。

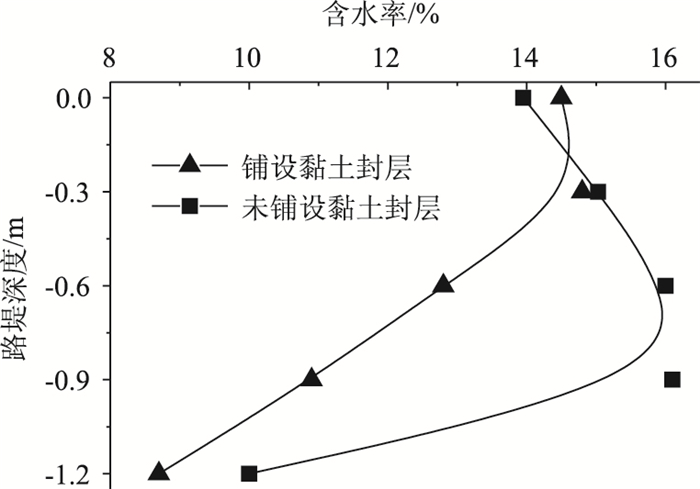

3.2 黏土封层对泥岩路堤含水率影响为了研究黏土封层对于路堤含水率的影响,在试验段B对泥岩路堤开挖、取样并检测晾晒两天后的路堤土体含水率,对比铺设黏土封层(厚度为20 cm)与未铺设黏土封层泥岩路堤土体的含水率,结果如图 5所示。

|

| 图 5 取样深度对含水率的影响 Fig. 5 Influence of sampling depth on water moisture |

| |

由图 5可知,在黏土封层的阻渗作用下,路堤黏土封层下部的大部分泥岩层(-0.2~1.2 m)层位)含水率小于未铺设黏土封层路堤的泥岩层土体含水率,黏土封层的铺设在降雨的条件下,能够有效的降低雨水下渗对于路堤泥岩层的含水率的影响。

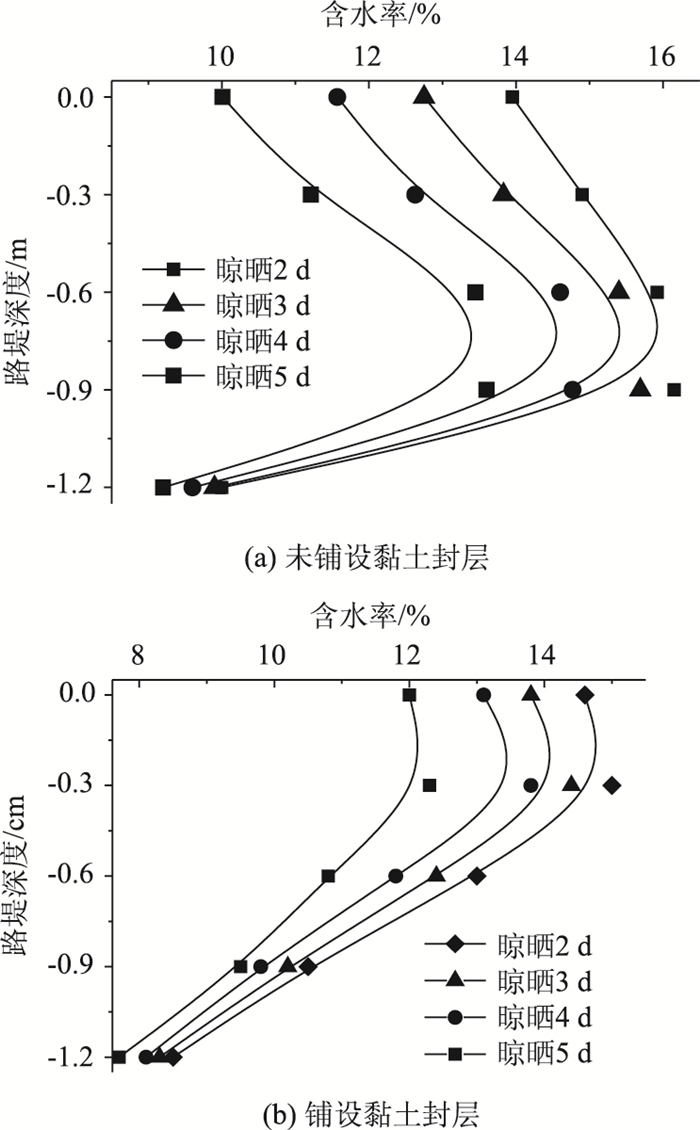

3.3 降雨后晾晒时间对泥岩路堤含水率影响为了研究降雨后晾晒时间对于泥岩路堤含水率的影响,在降雨后2~5 d中逐日对铺设黏土封层与未铺设黏土封层的泥岩路堤进行含水率测试。在测试期间,对路堤开挖在规定深度取样,并取样测试之后将取样土体回填压实并标记,第2天沿着道路中线方向,在距离原有取样标记点3~4 m的位置选取取样点。取样测试结果如图 6所示。

|

| 图 6 晾晒时间对含水率的影响 Fig. 6 Influence of drying time on water moisture |

| |

由图 6可知,含水率的变化趋势都是随着路堤深度增大呈现出一个峰值,即先增大后减小的趋势。

由图 6(a)所示,未铺设黏土封层条件下,含水率的峰值出现在-0.9 m的层位,随着路堤深度的增大,层位至-0.9 m层位土体含水率呈现一个增长的趋势,而在-0.9 m层位到-1.2 m层位呈现下降的趋势。由于泥岩土体的孔隙率较大,渗透性较强,雨水入渗的影响深度较大,同时雨后受到晾晒作用较大影响的深度较大。由图 6(a)可以得到,晾晒最大影响深度和雨水最大影响深度基本相同,与3层泥岩碾压后的厚度(0.9 m左右)相同;

由图 6(b)可知,含水率峰值出现在-0.3 m层位处。铺设黏土封层条件下晾晒天数对路堤泥岩层含水率的影响程度明显小于未铺设黏土层的条件下路堤泥岩层含水率。

比较图 6(a)和图 6(b)可知,晾晒最大影响深度和雨水最大影响深度小于未铺设黏土封层时的情况。黏土封层不仅起到降低雨水入渗的作用,同时可以降低晾晒作用对路堤含水率的影响。

雨后路堤在晾晒过程中,蒸发作用和重力势、基质势势能等多因素造成含水率的变化[15]。因此,此处对于晾晒时间的研究综合考虑了蒸发、势能等因素对路堤土体含水率的综合影响。

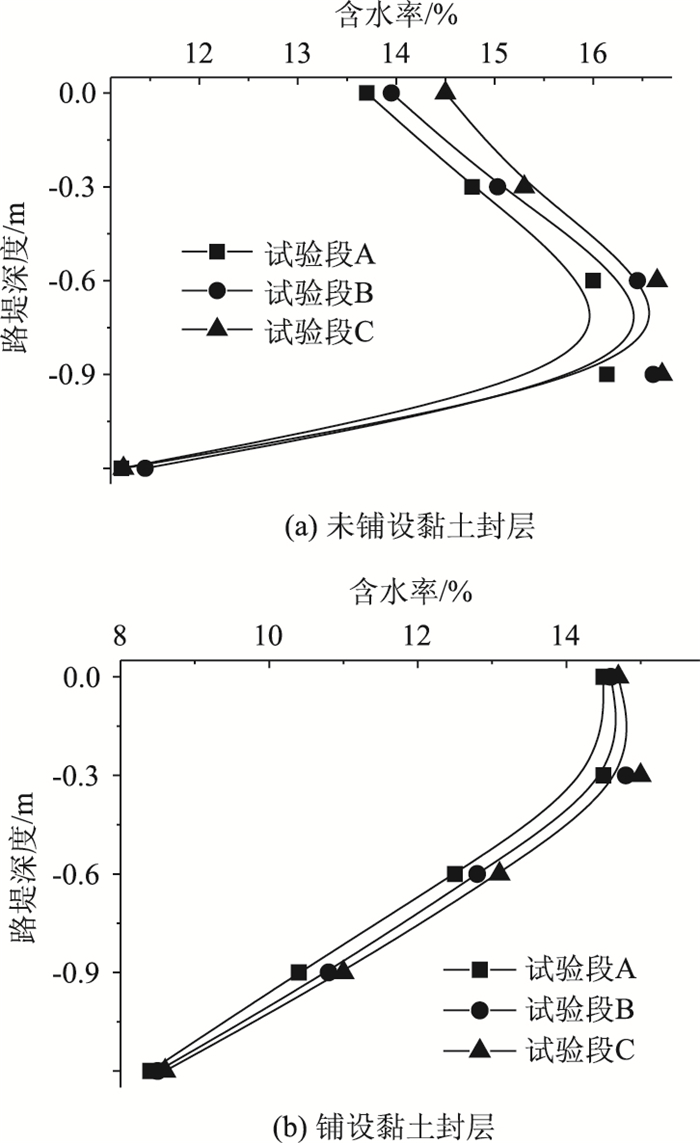

3.4 泥岩风化程度对路堤含水率影响为了研究泥岩风化程度对于路堤泥岩层含水率的影响,在选择泥岩风化程度不同的试验段A,B,C,雨后晾晒泥岩路堤两天后,在沿道路中线两侧的铺设黏土封层和未铺设黏土封层的路堤处,分别取样测量路堤泥岩层含水率,结果如图 7所示。

|

| 图 7 含水率和风化程度的关系 Fig. 7 Relation between water moisture and weathering degree |

| |

由图 7(a)可知,相同的取样深度条件下,试验段A,B,C未铺设黏土封层部分测量得到含水率依次减少。这是因为泥岩风化有利于泥岩颗粒粒径减小而致密,机械压实作用较于风化程度小的泥岩更大。所以试验路段A(强风化泥岩为主)的路堤密实性较好,雨水不易下渗,而试验路段C(微风化泥岩为主)的检测结果表明其含水率在各深度处均最大。

由图 7(b)可知,含水率试验段A,B,C路堤土体含水率在黏土封层的阻渗作用下,各深度的含水率差别较小,风化程度对于泥岩路堤较小。这说明路堤表层的密实性随着黏土封层的铺设得到提升。

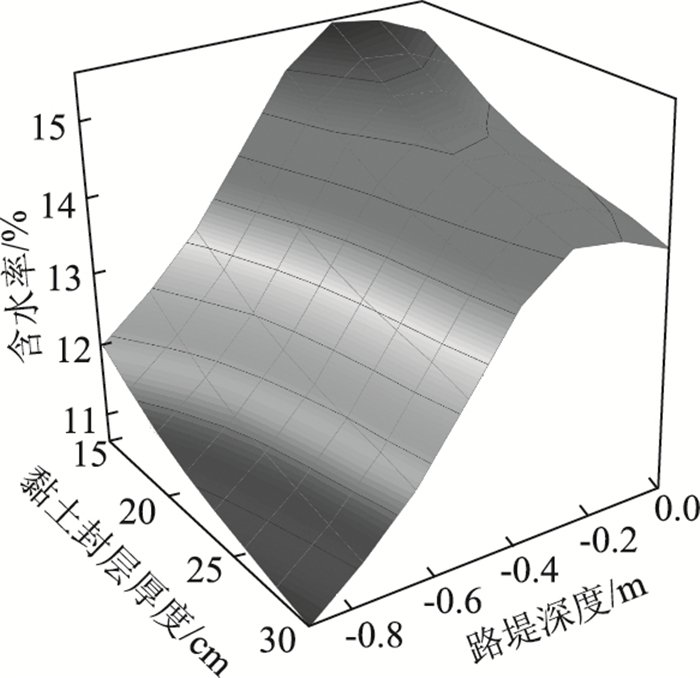

3.5 黏土封层厚度及路堤深度对路堤含水率的影响在试验段B选取4个相邻路段(长度均为20 m)铺设黏土封层,黏土封层厚度分别为15,20,25,30 cm,雨后晾晒泥岩路堤两天,黏土封层厚度和路堤深度对含水率影响如图 8所示。

|

| 图 8 黏土封层厚度及路堤深度对含水率的影响 Fig. 8 Influences of clay seal layer thickness and embankment depth on moisture content |

| |

(1) 在各个厚度黏土封层的阻渗作用下,路堤含水率随着路堤深度的变化呈现出一个峰值,在-0.2 m层位附近。在0~-0.2 m的深度变化范围内,路堤深度的增大导致路堤土体含水率的增大,但是在-0.2~-0.9 m的范围内,路堤深度的增大导致路堤土体含水率的减小。结果表明在黏土封层的阻渗作用下,降雨及晾晒对路堤黏土层的影响深度约为0.2 m。

(2) 比较不同厚度黏土封层下的不同路堤深度检测结果,同一深度的含水率随着黏土封层的厚度的增加而降低。但在黏土封层厚为20 cm时,路堤含水率出现一个极值点。黏土封层厚度范围在15~20 cm时,含水率随黏土封层厚度的变化率明显大于黏土封层厚度大于20 cm的情况。兼顾阻渗效果与工程成本两个方面,黏土封层的最佳铺设厚度应为20 cm左右。

4 路堤含水率多因素影响分析 4.1 路堤含水率多因素影响程度分析根据灰关联分析方法对黏土封层厚度、路堤深度、晾晒时间T以及泥岩风化系数与路堤含水率ω进行灰关联分析。强风化泥岩风化系数值取0.3,弱风化泥岩风化系数值取0.6。关联度计算结果见表 3,各影响因素对路堤含水率的影响程度排序如下。

| W/% | 14.7 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 14.9 | 15.3 | 14.3 | 14.6 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.1 | 14.4 | 12.3 | 12.8 | 12.6 |

| d/cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| h/m | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |

| t/d | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |

| k | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |

| 注:W为土壤含水率,d为黏土层厚度,h为路堤深度,t为降雨后晾晒时间,k为泥岩风化程度。 | |||||||||||||||||

黏土封层厚度(0.77)>路堤深度(0.73)>晾晒时间(0.62)>泥岩风化程度(0.59)。

通过计算结果可知,黏土封层的厚度对路堤含水率的影响最大。这说明黏土封层的铺设对雨水下渗起到较好阻挡效果,同时,黏土封层减少了晾晒对路堤含水率的影响,说明黏土封层对路堤含水率起到了决定性作用。

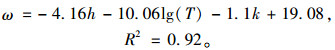

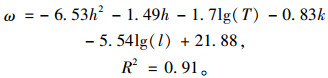

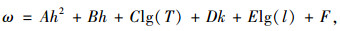

4.2 路堤含水率多影响因素预估分析通过MATLAB对上述影响因素进行回归分析得到路堤含水率预估模型。由以上分析结果可知,降雨及晾晒等因素对-0.9 m以下土层含水率影响较小。故路堤含水率的回归预估模型仅考虑路堤-0.9 m以上土层。路堤含水率预估模型具体如下。

(1) 未铺设黏土封层条件下

|

(5) |

(2) 铺设黏土封层条件下

|

(6) |

式中,h为路堤深度,T为降雨时间,t为降雨后晾晒时间,k为泥岩风化程度。

土体土质与降雨均匀性受到现场试验局限性的影响,因此现场试验数据具有一定离散性,综合来看,预估回归模型为:

|

(7) |

式中,A,B,C,D,E,F均为待定系数。其中,未铺设黏土封层的条件下,式(7)中系数A,E为0。

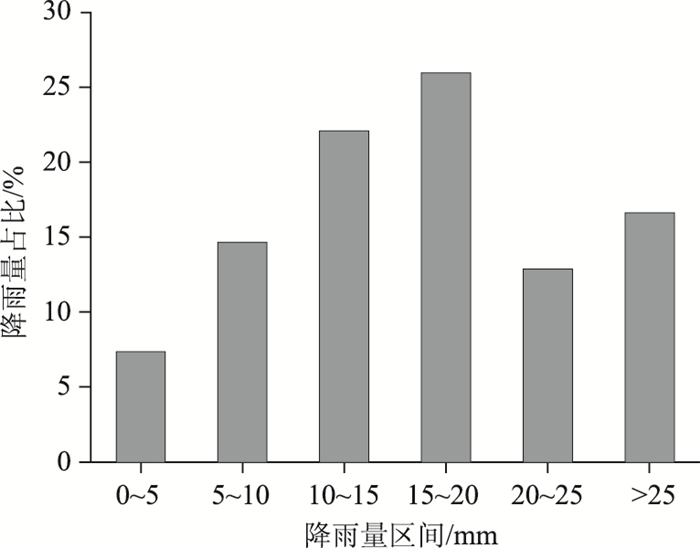

5 工程实例及现场验证 5.1 安徽省降雨量统计为了得到安徽省的气候条件以指导施工,经过调研得到2011-2015年安徽省9-12月份的单次降雨强度频率的数据,如图 9所示。

|

| 图 9 单次降雨量区间分布图 Fig. 9 Single rainfall range distribution |

| |

由图 9可知,安徽省9~12月份单次降雨强度为中雨[17]占总次数的61.11%。本次现场试验阶段所遇到的降雨(降雨量为17.2 mm)为中雨,故建议泥岩路堤表层铺设黏土封层的厚度为20 cm。

综上所述,根据安徽省当地的地质条件和气候条件,为了提高泥岩路堤修建的质量,提出如下的施工指导:以低液限黏土作为封层,厚度取值范围在20 cm左右,在泥岩路堤修筑过程中按照压实度要求铺设在路堤表面,以保证路堤泥岩层免收雨水渗透的损害。根据现场的降雨量和路堤泥岩层的最佳含水率,由含水率预估公式得出所需翻挖晾晒泥岩层所处的路堤深度,从而提高施工质量和效率。

5.2 工程实例与验证马鞍山至巢湖K35+500-K35+700路段,泥岩填料为混合泥岩且以弱风化泥岩为主,其具体参数见表 4。在某次降雨前铺设黏土封层,其压实度为92.4%,厚度为20 cm。降雨历时为7 h,总降雨量为16.1 mm。

| 液限范围 | 塑限范围 | 最佳含水率 |

| 26.8~33.2 | 14~18.3 | 9.6 |

降雨后对试验段泥岩路堤翻挖以保证工程进度和质量。为了得到最佳施工效果,应在最佳施工含水率,即最佳施工含水率=最佳含水率+1.5%左右,进行碾压[18]。这是由于施工中的蒸发和压实度对最大干密度的折减作用,故本路段的最佳施工含水率为11.1%。取黏土封层厚度为20 cm(l=20 cm),风化程度为弱风化程度(k=0.3),雨后晾晒时长(T=1 d),由式(6)得到相应最佳施工含水率状态下的泥岩路堤深度为-0.274 m。为了提高压实度以保证工程质量,对该层位进行复压并恢复路堤施工。

为了验证预估公式的准确性,在降雨过后1 d进行现场试验,计算所得的最佳翻挖深度(-0.274 m)处泥岩层的含水率。

由表 5可知,预估公式的计算值(11.1%)略大于最佳翻挖深度泥岩层土体含水率的检测结果,但是误差在可接受范围内。由于不同单次降雨的降雨强度和降雨后路堤现场蒸发强度的不同,导致检测结果与计算结果有一定的误差。

| 测点编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 含水率/% | 10.05 | 10.83 | 10.10 | 10.21 | 9.45 |

| 平均值/% | 10.13 | ||||

6 结论

(1) 采用持续降雨入渗模型,定性比较泥岩、低液限粉土和低液限黏土的阻渗性能,比较得出:采用低液限黏土作为封层,可以有效降低路堤表层降雨入渗速率,阻渗效果最好。

(2) 黏土封层的铺设削弱了晾晒以及泥岩风化程度对路堤含水率的影响,同时降低降雨对黏土封层下层土体含水率的影响。安徽省9—12月份泥岩路堤修筑时,黏土封层铺设的厚度以20 cm为宜。

(3) 泥岩路堤现场试验研究了路堤含水率与路堤深度、晾晒时间、风化程度、黏土封层厚度的关系,通过灰关联分析法计算得出黏土封层厚度对路堤含水率的影响最大,黏土封层的铺设能较好地降低雨水下渗对于泥岩路堤的影响。通过非线性回归分析,提出各因素与路堤含水率之间的预估模型和雨后翻挖晾晒深度的确定方法。经现场实例验证,路堤含水率的预估值与检测值基本一致。

| [1] |

苏天明, 张艳鸽. 红层泥质岩崩解破坏现象与机理[J]. 公路交通科技, 2014, 31(2): 9-13. SU Tian-ming, ZHANG Yan-ge. Phenomenon and Mechanism of Red Bed Mudstone Disintegration[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2014, 31(2): 9-13. |

| [2] |

邓华锋, 周美玲, 李建林, 等. 水-岩作用下红层软岩力学特性劣化规律研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2016, 35(增2): 3481-3491. DENG Hua-feng, ZHOU Mei-ling, LI Jian-lin, et al. Mechanical Properties Deteriorating Change Rule Research of Red-layer Soft Rock under Water-rock Interaction[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2016, 35(S2): 3481-3491. |

| [3] |

张莎莎, 杨晓华, 王明皎, 等. 泥质软岩土石混合料弃渣路用性能研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(2): 55-59. ZHANG Sha-sha, YANG Xiao-hua, WANG Ming-jiao, et al. Study on Road Performance of Argillaceous Soft Rock Earth Mixture Spoil[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(2): 55-59. |

| [4] |

柴肇云, 张亚涛, 张学尧. 泥岩耐崩解型与矿物组成相关性的试验研究[J]. 煤炭学报, 2015, 40(5): 1188-1193. CHAI Zhao-yun, ZHANG Ya-tao, ZHANG Xue-yao. Experimental Investigations on Correlation with Slake Durability and Mineral Composition of Mudstone[J]. Journal of China Coal Society, 2015, 40(5): 1188-1193. |

| [5] |

CAICEDO B, ESPITIA J M, VALLEJO L. Hydro-mechanical Behaviour of Unsaturated Argillaceous Rocks[M]. Anon. Numerical Modelling of Liquefaction Tests of Partially Saturated Sands in CSSLB. Cham: Springer International Publishing, 2017: 3-13.

|

| [6] |

杨建林, 王来贵, 李喜林, 等. 粉砂质泥岩遇水损伤规律及化学改性研究[J]. 硅酸盐通报, 2016, 35(6): 1883-1890. YANG Jian-lin, WANG Lai-gui, LI Xi-lin, et al. Damage-law of Silty-mudstone in Water and Chemical Modification[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2016, 35(6): 1883-1890. |

| [7] |

杨建林, 王来贵, 李喜林, 等. 露天矿泥岩路基双重改性研究[J]. 岩土工程学报, 2015, 37(8): 1469-1477. YANG Jian-lin, WANG Lai-gui, LI Xi-lin, et al. Double Modification for Mudstone Roadbed of Open Pit Mines[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2015, 37(8): 1469-1477. |

| [8] |

柴肇云, 郭卫卫, 康天合, 等. 有机硅材料改性泥岩物性变化规律研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(1): 168-175. CHAI Zhao-yun, GUO Wei-wei, KANG Tian-he, et al. Change Rules of Physical Property of Argillaceous Rock for Organic Silicon Material Modified[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(1): 168-175. |

| [9] |

付宏渊, 邱祥, 李光裕, 等. 降雨入渗条件下炭质泥岩路堤动态稳定性[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2017, 37(1): 33-42. FU Hong-yuan, QIU Xiang, LI Guang-yu, et al. Dynamic Stability of Carbonaceous Mudstone Embankment under Rainfall Infiltration[J]. Journal of Chang'an University:Nature Science Edition, 2017, 37(1): 33-42. |

| [10] |

RIGBY J R, PORPORATO A. Simplified Stochastic Soil-moisture Models:A Look at Infiltration[J]. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 2006, 10(6): 861-871. |

| [11] |

陈开圣, 胡鑫. 高液限红粘土变形特性研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(3): 49-55. CHEN Kai-sheng, HU Xin. Study of Deformation Characteristic for High Liquid Limit Red Clay[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(3): 49-55. |

| [12] |

杨进兵, 陈兴长, 汪惠, 等. 泥石流堆积物中细颗粒含量与渗透系数关系试验研究[J]. 岩土力学, 2016, 37(11): 1-7. YANG Jin-bing, CHEN Xing-zhang, WANG Hui, et al. An Experimental Study of Relationship between Fine Grain Content and Permeability Coefficient of Debris Flow Deposits[J]. Rock and Soil Mechanics, 2016, 37(11): 1-7. |

| [13] |

洪宝宁, 化君晖, 刘鑫, 等. 高液限土路堤填筑的双指标控制方法研究[J]. 岩土力学, 2016, 37(增1): 255-262. HONG Bao-ning, HUA Jun-hui, LIU Xing, et al. Research on Quality Control Method with Two Indices for Embankment Filled with High Liquid Limit Soil[J]. Rock and Soil Mechanics, 2016, 37(S1): 255-262. |

| [14] |

张国炳, 余概宁. 高液限土的改良技术研究[J]. 公路交通科技, 2005, 22(11): 71-74. ZHANG Guo-bing, YU Gai-ning. Study on Study on Improvement of High Liquid Limit Soil[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005, 22(11): 71-74. |

| [15] |

朱青青, 苗强强, 陈正汉, 等. 考虑基质势影响的非饱和土水分运移规律测试系统研制[J]. 岩土工程学报, 2016, 38(增2): 240-244. ZHU Qing-qing, MIAO Qiang-qiang, CHEN Zheng-han, et al. Development of Test System for Unsaturated Soil Water Movement Law Considering Influence of Matrix Potential[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2016, 38(S2): 240-244. |

| [16] |

董金梅, 朱华, 边疆, 等. 高分子材料改性粉土力学特性试验研究及机制探讨[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 32(增2): 4326-4333. DONG Jin-mei, ZHU Hua, BIAN Jiang, et al. Experimental Research on Mechanics Characteristics and Mechanism of Silty Soil Modified by Polymer Material[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 32(S2): 4326-4333. |

| [17] |

王改玲, 王青杵, 石生新. 晋北黄土区降雨特征及其对坡地土壤侵蚀的影响[J]. 水土保持学报, 2013, 27(1): 1-5. WANG Gai-ling, WANG Qing-chu, SHI Sheng-xin. Rainfall Characters and Its Effect on Loess Slopeland Erosion in Northern Shanxi Province[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2013, 27(1): 1-5. |

| [18] |

谈云志, 孔令伟, 郭爱国, 等. 红黏土路基填筑压实度控制指标探讨[J]. 岩土力学, 2010, 31(3): 851-855. TAN Yun-zhi, KONG Ling-wei, GUO Ai-guo, et al. Discussion on the compaction degree index of subgrade filled with laterite[J]. Rock and Soil Mechanics, 2010, 31(3): 851-855. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36