扩展功能

文章信息

- 冯新军, 解明卫, 陈安迪

- FENG Xin-jun, XIE Ming-wei, CHEN An-di

- TS高黏度改性沥青的制备和OGFC混合料的路用性能

- Preparation of TS High Viscosity Modified Asphalt and Pavement Performance of OGFC Mixture

- 公路交通科技, 2019, 36(1): 8-15

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2019, 36(1): 8-15

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2019.01.002

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-05-04

2. 长沙理工大学 交通运输工程学院, 湖南 长沙 410114

2. School of Traffic and Transportation Engineering, Changsha University of Science & Technology, Changsha Hunan 410114, China

近年来,随着海绵城市概念的提出,开级配磨耗层(OGFC)再次成为我国公路行业的热点。OGFC是一种具有相互连通空隙的开级配沥青混合料路面,具有排水、降噪、抗滑等性能。然而,由于OGFC路面空隙率达到18%~25%,使其受到水、空气、阳光侵蚀的可能增大,导致路面的耐久性降低。

对于骨架空隙结构的OGFC路面来说,结构整体的稳定性主要依靠沥青的黏结能力来维持[1-2],应选用高黏度改性沥青作为OGFC混合料的胶结料。我国对OGFC路面研究起步较晚,关于高黏度改性剂的研究进展也不多。现阶段国内使用较多的是日本生产的TPS,进口产品较高的价格极大地限制了OGFC路面的推广应用,且常常出现沥青混合料脱层、松散等耐久性不足的问题[3]。因此,开发技术性能优良的国产高黏度改性沥青来代替国外进口改性沥青,对我国OGFC路面发展有着重要的工程应用价值。

本研究通过将特立尼达湖沥青(TLA)和SBS改性剂掺入到基准沥青中制得TLA+SBS(TS)复合改性沥青[4-6],采用黏度试验、三大指标试验和黏韧性试验,分析各组成成分对TS复合改性沥青技术性能的影响,确定TS高黏度改性沥青中的最佳掺配比例,然后按最佳掺配比例制备TS高黏度改性沥青并评价其技术性能,最后设计TS高黏度改性沥青OGFC-13混合料并评价其路用性能[7-9]。

1 试验 1.1 材料基质沥青采用江阴α-70# A级石油沥青,SBS采用某石油化工厂生产的道改2#(星型)SBS改性剂,嵌段比为30/70。TLA由广东某沥青有限公司提供,增容剂采用芳烃油,稳定剂由某国贸有限公司提供。粗细集料均采用玄武岩,填料采用石灰岩矿粉。

沥青混合料的级配采用OGFC-13,按《公路沥青路面施工技术规范》(以下简称《规范》)(JTG F40—2004)[10]规定的OGFC混合料配合比设计方法对TS高黏度改性沥青混合料、6%道改2#(星型)SBS改性沥青混合料和某国产高黏度改性沥青混合料进行配合比设计,确定3种改性沥青混合料的最佳沥青用量分别为4.53%,4.69%,4.69%。

1.2 试验方法参考SBS改性沥青制备工艺[11-12]、TLA改性沥青制备工艺[13-14]及TLA+SBS复合改性沥青制备工艺[4-6],确定TS复合改性沥青的制备工艺如下:(1)将基质沥青加热到160 ℃,然后将芳烃油增容剂和SBS改性剂添加到基质沥青中,采用玻璃棒搅拌15 min;(2)将沥青混合物的温度升高至180 ℃,开启高速剪切乳化机,在4 000 r/min的剪切速度下对沥青混合物进行剪切1 h,然后放入175 ℃烘箱中发育1 h;(3)取出沥青混合物加热到180 ℃,加入稳定剂后在4 000 r/min的剪切速度下剪切30 min;(4)将加热至170 ℃的TLA加入沥青混合物中,采用玻璃棒搅拌30 min,然后放入175 ℃烘箱中发育2 h,即制得TS复合改性沥青。

选取TLA掺量(A)、SBS掺量(B)、芳烃油掺量(C)共3个影响因素,参考道路工程中TLA改性沥青和SBS改性沥青通常采用的TLA掺量、SBS掺量及芳烃油掺量[11-14],每个因素选取4个水平,采用正交试验设计方法对TS复合改性沥青进行试验设计。然后按正交试验设计方案对TS复合改性沥青分别进行60 ℃真空毛细管黏度试验、三大指标试验和黏韧试验。采用极差分析方法分析各影响因素对TS复合改性沥青技术性能的影响,确定TS复合改性沥青的最佳掺配比例。按照最佳掺配比例制备TS高黏度改性沥青,采用常规技术性能试验、动态剪切流变(DSR)试验、弯曲梁流变(BBR)试验、回转薄膜烘箱(RTFOT)试验、离析试验等测试其技术性能,并与6%SBS改性沥青及掺8%国产高黏度改性剂的改性沥青的技术性能进行对比研究。

采用车辙试验评价OGFC-13混合料的高温稳定性,采用小梁低温弯曲试验评价OGFC-13混合料的低温抗裂性,采用浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验评价OGFC-13混合料的水稳定性,采用渗水试验评价OGFC-13混合料的排水性。

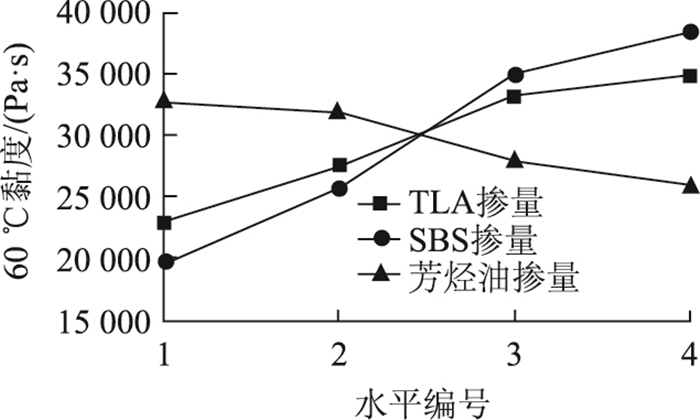

2 试验结果及讨论 2.1 TS复合改性沥青正交试验按正交试验方案设计16种组合制备TS复合改性沥青, 并分别进行60 ℃真空毛细管黏度试验、三大指标试验和黏韧性试验。采用极差分析法对试验结果进行极差分析,极差分析结果见图 1~图 6。根据极差分析结果,确定满足60 ℃黏度、25 ℃针入度、15 ℃延度、软化点、25 ℃黏韧性和韧性要求的范围,并比较各因素对考核指标的影响。

|

| 图 1 60 ℃黏度随不同影响因素水平的变化规律 Fig. 1 Rules of 60 ℃ viscosity varying with different influencing factors' levels |

| |

从图 1可以看出:

(1) 随着SBS掺量的增加,TS复合改性沥青的60 ℃黏度逐渐增大,当SBS掺量为3%~5%时,黏度提高较快,而当SBS掺量超过5%后,黏度增加趋势变缓。这是因为SBS微粒对油分的吸附、溶胀作用改变了沥青的胶体结构,使沥青体系的凝胶性增强,黏度增大。当SBS掺量达到5%时,SBS微粒之间的距离减小并形成网络结构,黏度显著增大,但继续增大SBS掺量导致多余的SBS微粒不能较好地吸附油分发生溶胀作用,黏度增长变缓[15-16]。

(2) 随着TLA掺量的增加,TS复合改性沥青的60 ℃黏度逐渐增大,当TLA掺量为20%~40%时,黏度提高较快,而当TLA掺量超过40%后,黏度增加缓慢。这是因为TLA分子量很大,在高温及小分子包围作用下造成大胶束破裂,暴露出许多活性点,并被小分子包围和填充,进一步形成了以TLA为中心的网状结构,使沥青体系更加稳定,同时TLA中含有较多的灰分,共同提高了体系的刚性和黏度。当TLA掺量超过40%时,由于以TLA为中心的网状结构已经形成,多余的TLA缺少小分子的包围和填充,使得黏度增长缓慢[14, 17]。

(2) 随着芳烃油掺量的增加,TS复合改性沥青的60 ℃黏度逐渐下降,当芳烃油掺量为0%~2%时,黏度下降缓慢,而当芳烃油掺量超过2%以后,黏度下降较快。这是因为芳烃油的加入增加了沥青体系中的轻组分,对沥青体系起稀释作用,造成黏度下降,同时芳烃油可以促进SBS溶胀,使SBS在沥青中均匀分散,有利于SBS网络结构形成。当芳烃油掺量超过2%时,由于SBS网络结构已经形成,多余的芳烃油以对沥青体系起稀释作用为主,故黏度下降加快[18]。

(3) 影响TS复合改性沥青60 ℃黏度的各因素主次顺序为B>A>C,使60 ℃黏度最大的最优组合为A4B4C1,满足《规范》对60 ℃黏度要求(≥20 000 Pa·s)的取值范围:A为20%~50%,B为3.08%~6%,C为0%~6%。

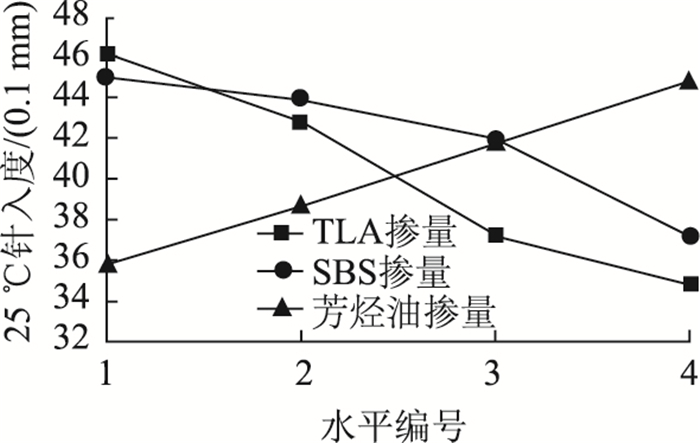

从图 2可以看出:

|

| 图 2 25 ℃针入度随不同影响因素水平的变化规律 Fig. 2 Rules of 25 ℃ penetration varying with varying with different influencing factors' levels |

| |

(1) 随着SBS掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃针入度逐渐减小,当SBS掺量为3%~5%时,针入度下降较慢,而当SBS掺量超过5%以后,针入度下降趋势加快。这是因为SBS微粒对油分的吸附、溶胀作用使沥青体系的凝胶性增强,针入度减小。当SBS掺量达到5%时,溶胀的SBS微粒之间形成了三维网状结构,继续增大SBS掺量导致多余的SBS微粒不能较好地溶胀,使得针入度下降加快。

(2) 随着TLA掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃针入度逐渐减小,当TLA掺量为20%~40%时,针入度下降较快,而当TLA掺量超过40%以后,针入度下降较慢。这是因为TLA具有半聚合作用,在高温及小分子包围作用下暴露出许多活性点,并很快与小分子结合形成半聚物,使沥青体系更加稳定,同时TLA中含有较多的灰分,共同提高了体系的刚性,降低了针入度。当TLA掺量超过40%时,多余的TLA缺少小分子与其结合形成半聚物,使得针入度下降速度减慢。

(3) 随着芳烃油掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃针入度呈直线上升趋势,这是因为芳烃油富含芳香分和胶质,对沥青体系起稀释作用。

(4) 影响TS复合改性沥青25 ℃针入度各因素的主次顺序为A>C>B,满足规范对25 ℃针入度要求(≥40(0.1 mm))的取值范围:A为20%~35.1%,B为3%~5.4%,C为2.9%~6%。

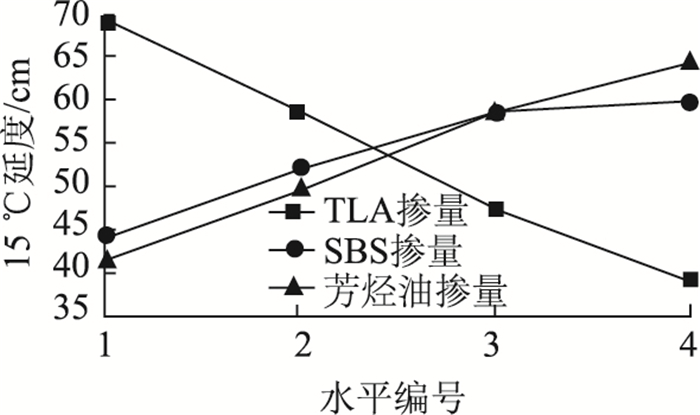

从图 3可以看出:

|

| 图 3 15 ℃延度平均值随不同影响因素水平的变化规律 Fig. 3 Rules of 15 ℃ average ductility varying with varying with different influencing factors' levels |

| |

(1) 随着SBS掺量的增加,TS复合改性沥青的15 ℃延度逐渐增大,当SBS掺量为3%~5%时,延度增加较快,而当SBS掺量超过5%以后,延度增加趋势变缓。这是因为吸附油分并发生溶胀的SBS微粒在低温下有很好的柔韧性,使沥青体系的低温变形能力增强。当SBS掺量达到5%时,SBS微粒之间形成了三维网状结构,继续增大SBS掺量导致多余的SBS微粒不能较好地溶胀,对沥青体系的低温变形能力贡献较小,使得延度增长缓慢。

(2) 随着TLA掺量的增加,TS复合改性沥青的15 ℃延度呈直线下降,这是因为TLA中含有较多的灰分,在拉伸过程中易产生应力集中导致试件断裂。

(3) 随着芳烃油掺量的增加,TS复合改性沥青的15 ℃延度呈直线上升,这是因为芳烃油富含芳香分和胶质,提高了沥青体系的低温塑性。

(4) 影响TS复合改性沥青15 ℃延度各因素的主次顺序为:A>C>B,使延度最大的最优组合为A1B4C4,满足规范对15 ℃延度要求(≥50 cm)的取值范围:A为20%~37.8%,B为3.8%~6%,C为2.1%~6%。

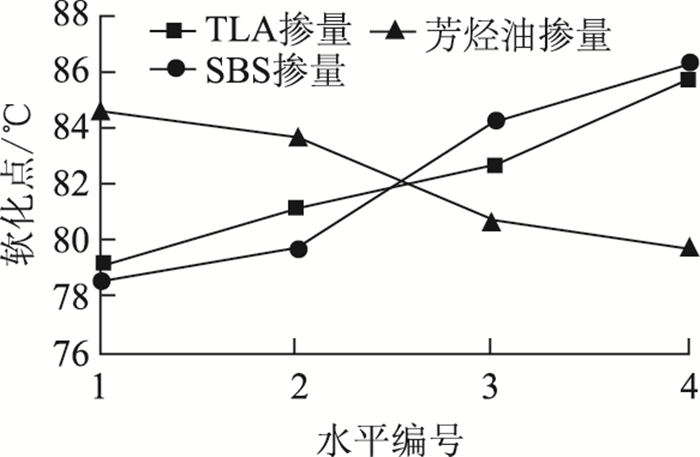

从图 4可以看出:

|

| 图 4 软化点平均值随不同影响因素水平的变化规律 Fig. 4 Rules of softening point varying with varying with different influencing factors' levels |

| |

(1) 随着SBS掺量的增加,TS复合改性沥青的软化点逐渐增大,当SBS掺量小于3%或大于5%时,软化点上升较慢,而当SBS掺量为4%~5%时,软化点提高较快。这是因为SBS微粒对油分的吸附、溶胀作用增强了沥青体系的凝胶性,提高了高温稳定性。当SBS掺量为4%~5%时,SBS微粒之间的距离减小并形成网络结构,软化点显著增大,但继续增大SBS掺量导致多余的SBS微粒不能较好地吸附油分发生溶胀作用,软化点增长变缓。

(2) 随着TLA掺量的增加,TS复合改性沥青的软化点一直呈增大趋势,这是因为TLA具有半聚合作用,在高温及小分子包围作用下暴露出许多活性点,并很快与小分子结合形成半聚物,使沥青体系更加稳定,同时TLA中含有较多的灰分,共同提高了体系的高温稳定性。

(3) 随着芳烃油掺量的增加,TS复合改性沥青的软化点逐渐下降,当芳烃油掺量为0%~2%时,软化点下降缓慢,而当芳烃油掺量超过2%后,软化点下降较快。这是因为芳烃油对沥青体系起稀释作用,降低了软化点;同时芳烃油可以促进SBS溶胀,有利于SBS网络结构形成。当芳烃油掺量超过2%时,多余的芳烃油以对沥青体系起稀释作用为主,故软化点下降加快。

(4) 影响TS复合改性沥青软化点各因素主次顺序为:B>A>C,使软化点最大的最优组合为A4B4C1,满足规范对软化点要求(≥80 ℃)的取值范围:A为24.4%~50%,B为4.6%~6%,C为0%~4.4%。

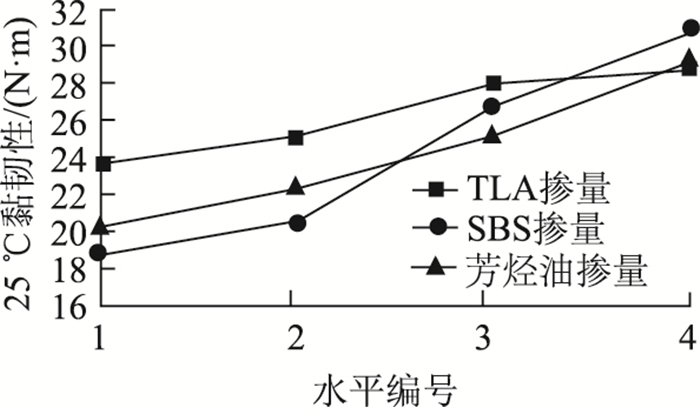

从图 5可以看出:

|

| 图 5 25 ℃黏韧性随不同影响因素水平的变化规律 Fig. 5 Rules of 25 ℃ tenacity varying with varying with different influencing factors' levels |

| |

(1) 随着SBS掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃黏韧性逐渐增大,当SBS掺量小于4%时,黏韧性增加缓慢,而当SBS掺量超过4%以后,黏韧性增大趋势加快。这是因为SBS掺量小于4%时,SBS微粒之间尚未形成网络结构,沥青体系黏韧性增加较小。当SBS掺量超过4%时,SBS微粒之间的距离逐渐减小并形成网络结构,黏韧性增加迅速。

(2) 随着TLA掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃黏韧性逐渐增大,这是因为TLA具有半聚合作用,与小分子结合形成半聚物,提高了沥青体系黏聚力,增大了黏韧性。

(3) 随着芳烃油掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃黏韧性呈直线上升,这是因为芳烃油的加入促进了SBS微粒溶胀和分散,提高了沥青体系的黏韧性。

(4) 影响TS复合改性沥青的黏韧性各因素主次顺序为:B>C>A,使黏韧性最大的最优组合为A4B4C1,满足规范对黏韧性要求(≥20 N·m)的取值范围:A为20%~50%,B为38%~6%,C为0%~6%。

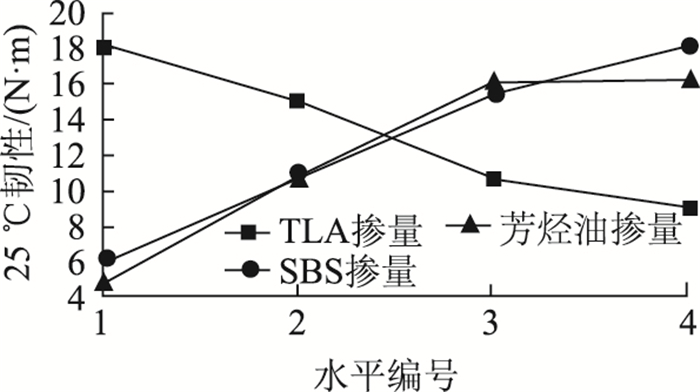

从图 6可以看出:

|

| 图 6 25 ℃韧性随不同影响因素水平的变化规律 Fig. 6 Rules of 25 ℃ toughness varying with varying with different influencing factors' levels |

| |

(1) 随着SBS掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃韧性呈直线上升,这是因为吸附油分并发生溶胀的SBS微粒有很好的柔韧性,增强了沥青体系的韧性。

(2) 随着TLA掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃韧性一直呈下降趋势,这是因为TLA中含有较多的灰分,使沥青体系脆性增加,韧性下降。

(3) 随着芳烃油掺量的增加,TS复合改性沥青的25 ℃韧性逐渐增大,当芳烃油掺量为0%~4%时,韧性增加很快,而当芳烃油掺量超过4%以后,韧性增加缓慢。这是因为芳烃油可以促进SBS溶胀,有利于SBS网络结构形成,提高了沥青体系的韧性。当芳烃油掺量超过4%时,多余的芳烃油以对沥青体系起稀释作用为主,故韧性增加缓慢。

(4) 影响TS复合改性沥青的韧性各因素主次顺序为:B>C>A,使韧性最大的最优组合为A1B4C4,满足规范对韧性要求(≥15 N·m)的取值范围:A为20%~30.1%,B为4.9%~6%,C为3.6%~6%。

综合以上分析,满足《规范》中对60 ℃黏度、25 ℃针入度、15 ℃延度、软化点、25 ℃黏韧性、25 ℃韧性要求的取值范围为:A为24.4%~30.1%,B为4.9%~5.4%,C为3.6%~4.4%。综合考虑SBS掺量、TLA掺量和芳烃油掺量对各项技术指标的影响规律和影响主次顺序,最终确定TS高黏度改性沥青的最佳掺配比例为:TLA掺量为25%,SBS掺量为5%,芳烃油掺量为4%。

2.2 TS高黏度改性沥青技术性能试验对根据最佳掺配比例制成的TS高黏度改性沥青、6%SBS改性沥青和某国产高黏度改性沥青进行三大指标、60 ℃绝对黏度、黏韧性和韧性、布氏黏度、DSR试验、BBR试验、离析和老化试验,试验结果如表 1所示。

| 评价指标 | TS高黏度改性沥青 | 6% SBS改性沥青 | 国产高黏度改性沥青 |

| 60 ℃绝对黏度/(Pa·s) | 31 210 | 21 069 | 40 280 |

| 25 ℃针入度/(0.1 mm) | 41.5 | 45.1 | 43.3 |

| 15 ℃延度/cm | 70.1 | 77.0 | 74.0 |

| 软化点/℃ | 82.3 | 75 | 85.7 |

| 135 ℃布氏黏度/(Pa·s) | 2.92 | 3.364 | 3.952 |

| 25 ℃黏韧性/(N·m) | 27.42 | 21.1 | 25.40 |

| 25 ℃韧性/(N·m) | 21.30 | 21.90 | 21.20 |

| G*/sin δ/kPa | 24.36 | 14.31 | 26.96 |

| 蠕变劲度/MPa | 268 | 162 | 255 |

| 蠕变速率 | 0.279 | 0.351 | 0.322 |

| 离析软化点差/℃ | 1.7 | 2.8 | 2.4 |

| 针入度比/% | 83.6 | 75.4 | 75.8 |

| 软化点增量/℃ | 2.5 | 6 | 3.6 |

| 黏度变化系数 | 0.002 9 | 0.004 8 | 0.005 3 |

从表 1可以看出:

(1) 3种高黏度改性沥青均符合规范中对高黏度改性沥青各项指标的技术要求。

(2) 通过DSR测得沥青胶结料的复数剪切模量G*和相位角δ。计算得出的抗车辙因子G*/sin δ数值越大,混合料高温抗车辙性能越好,抵抗永久变形的能力越强。3种改性沥青的抗车辙因子大小排序为:国产高黏度改性沥青>TS高黏度改性沥青>6%SBS改性沥青。且TS高黏度改性沥青的抗车辙因子远大于6%SBS改性沥青,但略小于国产高黏度改性沥青,这说明TS高黏度改性沥青的高温抗车辙性能远高于6%SBS改性沥青,但略低于国产高黏度改性沥青。

(3) 沥青路面的低温开裂一般是发生在路面使用一段时间后,为使试验时沥青的状态和实际使用状况下相符,试验采用的试样是经短期老化后的沥青残留物。由表 1可知,TS高黏度改性沥青的蠕变劲度明显大于6%SBS改性沥青的蠕变劲度,这是因为TS高黏度改性沥青中TLA灰分的存在,低温时较脆容易断裂。国产高黏度改性沥青的蠕变劲度略小于TS高黏度改性沥青。3种高黏度改性沥青的蠕变速率大小排序为:6%SBS改性沥青>国产高黏度改性沥青>TS高黏度改性沥青。综合以上分析,3种高黏度改性沥青的低温性能优劣排序为:6%SBS改性沥青>国产高黏度改性沥青>TS高黏度改性沥青。

(4) TS高黏度改性沥青的布氏黏度和离析软化点差均小于6%SBS改性沥青和国产高黏度改性沥青,而TS高黏度改性沥青短期老化后的残留针入度比均大于6%SBS改性沥青和国产高黏度改性沥青,表明TS高黏度改性沥青具有更优的施工和易性、热储存稳定性和抗老化性。

2.3 TS高黏度改性沥青OGFC-13混合料路用性能试验对TS高黏度改性沥青OGFC-13混合料、6%SBS改性沥青OGFC-13混合料和国产高黏度改性沥青OGFC-13混合料分别进行车辙试验、低温弯曲试验和渗水试验[19],试验结果如表 2所示。

| 评价指标 | TS高黏度改性沥青混合料 | 6%SBS改性沥青混合料 | 国产高黏度改性沥青混合料 |

| 动稳定度/(次·mm-1) | 7 981 | 4 857 | 7 547 |

| 破坏应变/με | 2 680.5 | 2 945.3 | 2 890.5 |

| 残留稳定度/% | 93.2 | 90.9 | 94.6 |

| 残留强度比/% | 92 | 89.4 | 93.1 |

| 渗水系数/(mL·min-1) | 436 | 413 | 390 |

从表 2可以看出:

(1) 3种高黏度改性沥青OGFC-13混合料的60 ℃动稳定度均满足规范要求,其大小排序为:TS高黏度改性沥青混合料>国产高黏度改性沥青混合料>6%SBS改性沥青混合料,且TS高黏度改性沥青混合料的动稳定度较6% SBS改性沥青混合料提升了39.1%,较国产高黏度改性沥青混合料提升了5.4%,说明TS高黏度改性沥青混合料比国产高黏度改性沥青混合料和6%SBS改性沥青混合料具有更优的高温稳定性。

(2) 3种高黏度改性沥青OGFC-13混合料的破坏应变大小排序为:6%SBS改性沥青混合料>国产高黏度改性沥青混合料>TS高黏度改性沥青混合料,说明TS高黏度改性沥青混合料比国产高黏度改性沥青混合料和6%SBS改性沥青混合料的低温抗裂性略差,但仍满足《规范》中对冬冷区和冬温区的破坏应变要求。

(3) 国产高黏度改性沥青混合料和TS高黏度改性沥青混合料的残留稳定度及残留强度比均比较接近,且明显大于6%SBS改性沥青混合料,表明TS高黏度改性沥青与国产高黏度改性沥青混合料均具有优良的水稳定性,明显优于6%SBS改性沥青混合料。

(4) 3种高黏度改性沥青OGFC-13混合料的渗水系数大小排序为:TS高黏度改性沥青混合料>6%SBS改性沥青混合料>国产高黏度改性沥青混合料,表明TS高黏度改性沥青OGFC-13混合料具有更优的排水性。

3 结论(1) 采用正交试验设计方法对TS复合改性沥青中进行正交试验设计,以60 ℃绝对黏度、针入度、软化点、延度、黏韧性、韧性作为考核指标,采用极差分析方法确定了TS高黏度改性沥青的最佳掺配比例为:TLA掺量为25%,SBS掺量为5%,芳烃油掺量为4%。

(2) 与6% SBS改性沥青和国产高黏度改性沥青相比,TS高黏度改性沥青具有更好的抗老化性、施工和易性和热储存稳定性,但在低温性能方面略微不足,TS高黏度改性沥青的高温抗车辙性能远高于6%SBS改性沥青,但略低于国产高黏度改性沥青。

(3) 与6%SBS改性沥青OGFC-13混合料和国产高黏度改性沥青OGFC-13混合料相比,TS高黏度改性沥青OGFC-13混合料具有更好的高温稳定性和排水性,但在低温抗裂性方面略微不足,可应用于我国南方湿热地区的沥青路面工程中。

| [1] |

罗敏, 荣建国, 谢轶琼. 国产TPS高粘改性沥青性能研究[J]. 华东公路, 2016(1): 59-63. LUO Min, RONG Jian-guo, XIE Yi-qiong. Study on Performance of Domestic TPS High Viscosity Modified Asphalt[J]. East China Highway, 2016(1): 59-63. |

| [2] |

李永波.国产TPS在排水沥青路面中的应用研究[D].西安: 长安大学, 2013. LI Yong-bo. Research on Application of Domestic TPS in Drainage Asphalt Pavement[D]. Xi'an: Chang'an University, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10710-1014023651.htm |

| [3] |

冯韬. 浅析OGFC开级配排水路面及其运用前景[J]. 城市道桥与防洪, 2012(5): 62-63, 66, 8. FENG Tao. Elementary Analysis on Open Graded Friction Course (OGFC) Drainage Pavement and Its Application Prospect[J]. Urban Roads Bridges & Flood Control, 2012(5): 62-63, 66, 8. |

| [4] |

王晓梅, 李芳伟, 王丽艳. 湖沥青加SBS改性沥青混合料路用性能试验研究[J]. 安全与环境工程, 2010, 17(6): 122-124. WANG Xiao-mei, LI Fang-wei, WANG Li-yan. Experimental Research on the Road Performance of TLA Added with SBS-modified Asphalt Mixture[J]. Safety and Environmental Engineering, 2010, 17(6): 122-124. |

| [5] |

杨昆, 刘栋. 天然湖沥青+SBS复合改性沥青混合料性能研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(7): 28-32. YANG Kun, LIU Dong. Research on Performance of Trinidad Lake Asphalt Added with SBS-modified Asphalt Mixture[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(7): 28-32. |

| [6] |

王伟. TLA/SBS复合改性沥青胶结料的抗老化性能[J]. 交通科学与工程, 2013, 29(4): 13-16. WANG Wei. The Anti-aging Properties of TLA/SBS Modified Asphalt Binder[J]. Journal of Transport Science and Engineering, 2013, 29(4): 13-16. |

| [7] |

李立寒, 耿韩, 孙艳娜, 等. 高粘度沥青性能评价指标与标准的试验[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2010, 38(8): 1155-1160. LI Li-han, GENG Han, SUN Yan-na, et al. Viscosity Evaluating Indicators and Criteria of High-viscosity Modified Asphalt[J]. Journal of Tongji University; Natural Science Edition, 2010, 38(8): 1155-1160. |

| [8] |

王慧, 刘黎萍, 朱琨琨, 等. 排水性面层高粘度改性沥青的选择[J]. 公路工程, 2010, 35(5): 124-127. WANG Hui, LIU Li-ping, ZHU Kun-kun, et al. High Viscosity Modified Asphalt Option of Drainage Layer[J]. Highway Engineering, 2010, 35(5): 124-127. |

| [9] |

徐世国, 何唯平. 排水沥青混合料高粘改性沥青研究[J]. 公路, 2016(3): 166-170. XU Shi-guo, HE Wei-ping. Research on the High-viscosity Modified Asphalt of Porous Asphalt Mixture[J]. Highway, 2016(3): 166-170. |

| [10] |

JTG F40-2004, 公路沥青路面施工技术规范[S]. JTG F40-2004, Technical Specifications for Construction of Highway Asphalt Pavements[S]. |

| [11] |

牛冬瑜, 韩森, 陈凯, 等. 加工工艺关键参数对SBS改性沥青性能影响[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2014, 34(3): 7-16. NIU Dong-yu, HAN Sen, CHEN Kai, et al. Study on Influences of Key Process Parameters on SBS Modified Asphalt[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2014, 34(3): 7-16. |

| [12] |

邓国香, 程健. SBS改性沥青储存稳定性研究[J]. 石油沥青, 2016, 30(1): 47-50. DENG Guo-xiang, CHENG Jian. Research on Storage Stability of SBS Modified Asphalt[J]. Petroleum Asphalt, 2016, 30(1): 47-50. |

| [13] |

郭寅川, 赵宾, 申爱琴, 等. 基于正交设计法的橡胶沥青性能试验研究[J]. 公路交通科技, 2017, 34(2): 7-14. GUO Yin-chuan, ZHAO Bin, SHEN Ai-qin, et al. Experimental Study on Performance of Rubber Asphalt Based on Orthogonal Design Method[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(2): 7-14. |

| [14] |

梁星敏, 黄康旭, 朱林. TLA掺量对湖沥青改性沥青高、低温性能的影响[J]. 材料科学与工程学报, 2016, 34(4): 614-618. LIANG Xing-min, HUANG Kang-xu, ZHU Lin. Influence of TLA Dosage on High Temperature and Low Temperature Properties of Lake Asphalt Modified Asphalt[J]. Journal of Materials Science and Engineering, 2016, 34(4): 614-618. |

| [15] |

李炜光, 荣慧, 周巧英, 等. SBS改性沥青质量评价方法研究[J]. 公路, 2011(5): 137-141. LI Wei-guang, RONG Hui, ZHOU Qiao-ying, et al. Research on Quality Evaluation Method of SBS Modified Asphalt[J]. Highway, 2011(5): 137-141. |

| [16] |

杨光, 申爱琴, 陈志国, 等. 季冻区橡胶粉/SBS复合改性沥青工厂化参数分析与性能评价[J]. 公路交通科技, 2015, 32(12): 29-37. YANG Guang, SHEN Ai-qin, CHEN Zhi-guo, et al. Analysis of Industrialized Parameters and Evaluation of Performance of Crumb Rubber/SBS Composite Modified Asphalt in Seasonal Freezing Region[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(12): 29-37. |

| [17] |

张恒龙, 余剑英, 李启刚, 等. TLA改性沥青的性能与改性机理研究[J]. 公路, 2010(3): 121-125. ZHANG Heng-long, YU Jian-ying, LI Qi-gang, et al. A Study on Properties and Mechanism of TLA Modified Asphalt[J]. Highway, 2010(3): 121-125. |

| [18] |

冯新军, 折广兵, 朱自强. 增容剂和稳定剂对SBS改性沥青技术性能的影响研究[J]. 公路, 2015(3): 159-163. FENG Xin-jun, SHE Guang-bing, ZHU Zi-qiang. Research on Impact of Compatilizer and Stabilizer on Technical Performance of SBS Modified Asphalt[J]. 公路, 2015(3): 159-163. |

| [19] |

张厚泉, 王振, 柯名强, 等. 不同改性沥青的OGFC混合料路用性能指标研究[J]. 华东公路, 2014(4): 43-46. ZHANG Hou-quan, WANG Zhen, KE Ming-qiang, et al. Study on Road Performance Indexes of OGFC Mixture with Different Modified Asphalts[J]. East China Highway, 2014(4): 43-46. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36