扩展功能

文章信息

- 刘凯, 李豫姣, 李春发, 武洋

- LIU Kai, LI Yu-jiao, LI Chun-fa, WU Yang

- 基于系统动力学的网约车准入条件政策仿真研究

- Simulation Study on Policy of Entry Conditions of Ride-hailing Based on System Dynamics

- 公路交通科技, 2018, 35(12): 132-140

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(12): 132-140

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.12.019

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-08-17

2. 淮北师范大学 数学科学学院, 安徽 淮北 235000

2. School of Mathematical Science, Huaibei Normal University, Huaibei Anhui 235000, China

网约车的出现打破了因司机与乘客之间信息不对称和空载率高而造成的打车困境,满足广大消费群体的用车需求,对传统出租车行业造成一定的冲击,也出现一些安全隐患,其监管问题引起各地政府重视。截止到2016年12月30日,全国已有42个城市正式出台网约车管理细则,100多个城市已向社会公开征求管理意见,大多针对户籍、车牌、车辆排量和轴距等方面设置了较高的门槛。随着各地相继发布网约车管理实施细则和司机的从业资格规定,最具争议的条例在于限制司机的户籍。北京市和上海市分别要求“京人京车”和“沪人沪车”,即要求网约车司机必须有本地户籍,车辆必须有本市牌照,同时也对网约车的排量、轴距等进行限制。目前除北京市和上海市,天津市也对司机户籍做出了限制。而广州市要求网约车司机具有本地户籍或者居住证,对于司机的限制相比京沪津三地比较宽松。针对这些大城市政府对网约车司机的户籍和车籍进行限制的问题,究其原因,本研究认为主要有以下3方面:(1)一线城市人口数量庞大,政府认为限制网约车司机户籍可防止城市人口大规模增长;(2)在于保护本地低端劳动力的就业机会,减少外来中低端劳动力的人口流动,避免增加一、二线城市的压力;(3)由于大型城市道路承载能力有限,要求本地车辆,提高网约车车辆门槛,减少外籍人士购车,政府认为可缓解交通拥堵。

针对网约车的增长是否会加重城市拥堵的问题,北京交通大学课题组发布《基于滴滴大数据的北京道路交通运行状况分析报告》,否认了这一观点。该报告利用大数据技术对北京市道路交通的出行数据进行了统计分析,得出滴滴订单的增长并未减缓北京市道路的通行速度,网约车不是加重北京市城市拥堵的直接原因的结论。

目前对于网约车是否会造成城市交通拥堵的问题已争论很久,但仍无法达成共识。部分人认为如果放宽对网约车的从业限制,将会吸引大量外来务工人员,从而加重城市人口密集和交通拥堵等问题,不利于城市的发展[1]。但也有人认为网约车的加入可以减少私家车上路数量。梁涛[2]以太原市为例,认为网约车的出现可以减少私家车出行,并根据数据推算,网约车的使用每天大约可减少11万辆私车上路。

目前网约车问题已经成为交通领域的研究热点,针对网约车的研究可分为以下几个方面:(1)网约车出现后,针对其自身的特点、性质以及对社会造成的影响等方面的研究:如Horpedahl J[3]从经济学角度比较了不同类型的网约车特点。Li H R[4]对不同国家的地区进行了比较分析。还有一些学者从共享经济和就业角度分析网约车对社会效益的影响,Baptista P[5]从环境污染角度阐述了网约车的拼车可以减少碳排放;Chihiro[6]从共享经济和GDP角度讨论了网约车的优点。Posen H A[7]和Martin C J[8]从共享经济角度提倡政府发展网约车;(2)针对网约车的使用对出租车行业影响方面的研究;杨浩雄[9]用Bertrand博弈理论研究了网约车与出租车的竞争关系;Harding S[10]等研究了出租车APP的应用对出租车的影响;Zhang Y[11]将出租车和网约车对比,并通过问卷的形式分析了用户的偏好。Donald N[12]引入车辆行驶里程(VMT)讨论了网约车和出租车两者的盈利问题。(3)针对政府如何监管以及制定政策方面的研究:Ávalos M[13]针对网约车存在的法律问题为政府提供决策参考;Rayle L[14]对网约车一些优点和出现的问题进行分析,提出了建议。Hu J[15]阐述了中国网约车将存在的一些潜在的社会压力和政策压力。以上研究对网约车问题和影响都有重要意义,但仍存在可进一步研究的问题:(1)当前社会条件下,不限制网约车的使用是否会加重城市拥堵;(2)针对限制网约车户籍的政策,政策实施后是否会改善交通拥堵状况;(3)根据文献[1]的描述,限制外来户籍网约车司机,是否会影响外来人口数量的增长。

针对以上问题,本研究将从网约车政策着手,利用系统动力学方法构建网约车政策仿真模型,在考虑网约车与出租车博弈的情况下,将两者博弈后的纳什均衡定价、需求和收益公式代入系统动力学模型中,建立变量之间的逻辑表达关系,运用实际案例进行仿真,比较准入政策实施前后城市机动车出行量、城市污染排放量、外来人口数量变化的趋势,根据仿真结果,提出了可参考的政策建议。

1 网约车与出租车Bertrand博弈模型网约车与出租车均为消费者提供出行用车服务,可视为提供的服务同质;自网约车出现以来,价格一直是网约车与出租车的关键竞争点,由于网约车平台对司机和乘客的高额补贴,网约车用户数量在网约车出现后急剧增长;且网约车的出现对传统出租车行业造成了一定的冲击,两者并没有串谋,因此本研究采用Bertrand博弈理论研究网约车与出租车的竞争关系。

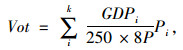

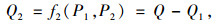

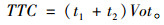

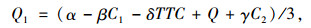

1.1 模型参数假设假设打车市场中只有网约车和出租车2种打车方式,出行消费者总人数为Q;出租车的消费者数量为Q2;α为网约车的出行偏好系数;β为网约车价格P1对网约车的消费者数量Q1的影响系数;γ为出租车价格P2对网约车的消费者数量Q1的影响系数;δ为TTC对网约车的消费者数量Q1的影响系数。C1为网约车完成每次行程的平均成本;C2为出租车完成每次行程的平均成本;I1为网约车行业总收入;I2为出租车行业总收入;t1为等车时间;t2为乘车时间;根据文献[11]中描述,消费者出行的时间成本也是消费者出行方式的重要参考因素。出行时间成本(Trip Time Cost,TTC)是由出行者的等候时间成本、乘坐交通工具的时间成本以及城市单位时间价值成本3部分组成。城市单位时间价值成本(Vot)早在20世纪70年代,英国交通部门就已经给出了计算公式,如式(1)所示:

|

(1) |

式中,GDPi为i城市人均国民生产总值;Pi为i地区的人口总数;k为影响区的分区数;P为影响区的总人口数;250为一年的工作日总天数;8为每天工作按照8 h计算;根据天津市2016年统计年鉴相关数据,可计算出天津市单位时间价值Vot为8.94元/h。

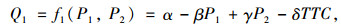

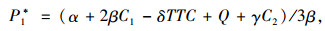

1.2 模型建立价格是网约车和出租车竞争的关键点。网约车出现之后平台为鼓励司机和乘客的加入,给予了高额补贴,降低了网约车每单运费,对出租车造成了一定的冲击。但新政实施以来,网约车平台为提高利润,给予网约车司机和乘客的打车补贴也逐渐减少。因此,不考虑网约车的服务水平和补贴的情况下,网约车的消费者数量与网约车价格成反比,与出租车价格P2成正比,与出行成本成反比,参考文献[9]中的公式,可得到网约车和出租车的消费者数量表达式:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

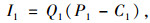

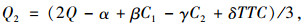

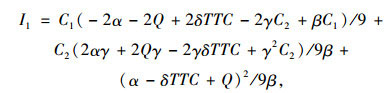

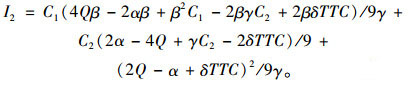

网约车的收益由每单平均成本、消费者数量和网约车价格3部分构成,出租车的收益与网约车收益表达式类似,如式(5)、式(6)所示:

|

(5) |

|

(6) |

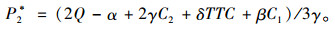

网约车平台以满足自身利益最大化为目标,出租车也最大限度地争取自身利益,两者取得价格博弈的纳什均衡点为各自博弈的最优策略,可以使得利益最大,从而有:

|

(7) |

|

(8) |

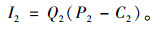

求解出两者的纳什均衡价格为:

|

(9) |

|

(10) |

代入消费者数量表达式和收益表达式中,可求解下列结果:

|

(11) |

|

(12) |

|

(13) |

|

(14) |

结论1:网约车的价格与网约车和出租车的每次行程的平均成本都成正比关系,与出行偏好成正比,与出行时间成本成反比。出租车的价格与网约车和出租车的每次行程的平均成本都成正比关系,与出行偏好成反比,与出行时间成本成正比。

结论2:网约车的乘客数量与网约车出行偏好和出租车的每次行程的平均成本都成正比关系,与出行时间成本和网约车每次行程的平均成本成反比。出租车的乘客数量与网约车的每次行程的平均成本和出行时间成本都成正比关系,与出行偏好和出租车每次行程的平均成本成反比。

结论3:网约车收益函数分别为网约车和出租车的每次行程的平均成本的凹函数。

证明:对网约车收益函数分别关于网约车的平均成本和出租车的平均成本二次求导,可得:

∂2I1/∂C12=2β/9>0,∂2I1/∂C22=2γ2/9β>0,结论3可以得以证明。

结论4:出租车的收益函数分别为网约车和出租车的每次行程的平均成本的凹函数。

证明:对出租车的收益函数分别关于网约车的平均成本和出租车的平均成本二次求导,可得:∂2I2/∂C12=2β2/9γ>0,∂2I2/∂C22=2γ/9>0,结论4得以证明。

结论5:网约车的收益函数和出租车的收益函数分别为出行偏好和出行时间成本的凹函数。

证明:对网约车的收益函数和出租车的收益函数分别关于出行偏好和出行时间成本二次求导,可得:

|

|

结论5得以证明。

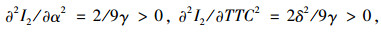

2 网约车准入政策的系统动力学模型城市交通拥堵一直是政府比较重视的问题,其治理的政策也是复杂多变的[16-17]。目前各地针对于网约车问题制定的一些政策主要目的也是为了缓解交通拥堵的现象,但是一线城市主要干道在高峰期时段仍比较拥堵,城市机动车出行量仍比较大。因此,需借助网约车政策模型,系统地分析城市交通拥堵的成因,仿真政策实施后城市交通运行状况的变化,并将政策实施前后情景进行对比,分析网约车政策的实施对城市机动车出行量的影响。本研究选取目前最具争议的网约车准入政策作为研究对象,得到了网约车准入政策系统动力学模型。

2.1 系统边界的确定系统动力学模型的建立首先需要确定系统边界和系统结构要素。明确系统中的外生变量和内生变量是确定系统边界的关键一步[18]。本研究选取网约车准入条件限制政策作为关键结构要素,根据文献[19]中的描述,各地网约车准入政策显著的特征是对车辆和司机作出了限制。司机限制中最具争议且对网约车数量影响较大的是司机是否为本地户籍、是否拥有本地驾照以及车辆归属地等,本研究着重分析司机户籍对网约车数量的影响。因此将准入条件政策分为车辆要求和司机要求两部分,分别对这两部分的政策进行分析,建立系统结构要素中关键要素之间的关系。其中,车辆要求会影响网约车每单的平均价格和平均成本等,对网约车司机户籍进行限制将可能会影响城市外来流动人口和网约车数量,具体如图 1所示。

|

| 图 1 网约车准入政策的结构图 Fig. 1 Structure of ride-hailing access policy |

| |

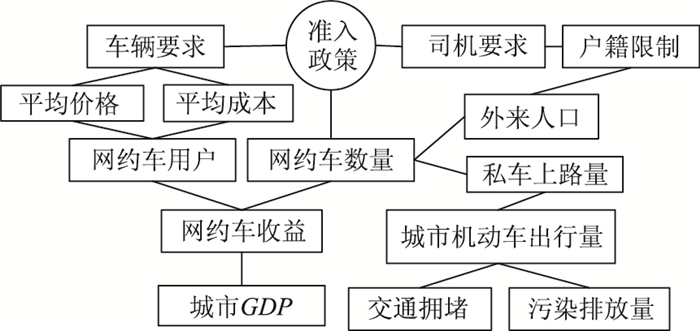

2.2 系统因果关系分析

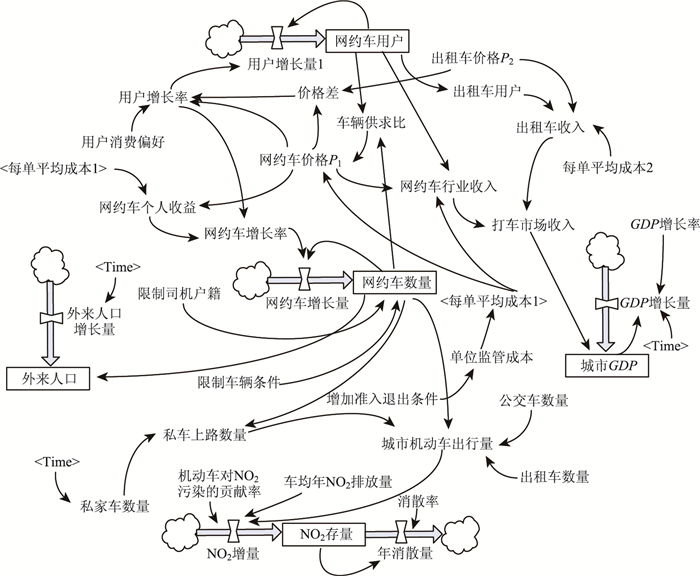

利用1.3节所得的结论,分析系统要素间的结构关系,可得因果关系图。本研究主要研究网约车的出现是否加重城市交通拥堵的问题,不考虑公交地铁的改变,仅考虑网约车和出租车的变化对城市交通出行等的影响,通过研究网约车准入政策的实施对网约车数量等影响着手,分析网约车对出租车、城市交通出行、外来人口等的影响,得出网约车系统要素之间的因果关系图,如图 2所示。

|

| 图 2 网约车准入政策的因果关系图 Fig. 2 Causal relationship diagram of ride-hailing access policy |

| |

2.3 系统模型的建立

根据图 2中的因果关系图,利用第二部分中的博弈方程和得出的结论建立状态变量、速率变量、辅助变量以及常量之间的逻辑关系,用系统动力学软件Vensim绘制并分析网约车准入政策的存量流量图,如图 3所示。

|

| 图 3 网约车准入政策的存量流量图 Fig. 3 Stock flow chart of ride-hailing access policy |

| |

如图 3所示,网约车价格、出租车价格、网约车用户、网约车行业收入、出租车收入等变量参照博弈模型表达式建立变量之间的逻辑关系,但由于部分变量之间的单位不一致或不能直接建立逻辑方程,本研究借助辅助变量来转换这些变量的逻辑关系。如根据博弈模型,网约车用户数量主要是受网约车价格和出租车价格两部分影响,本研究添加用户增长率、价格差、用户消费偏好等辅助变量来描述网约车价格和出租车价格对网约车用户数量的影响。

3 模型仿真与实证分析—以天津市为例近年来,天津市城市化进程不断加快,私家车数量日益增多,城市交通出行拥堵严重,城市污染也日益加剧。天津市作为四大直辖市之一,紧邻北京市,天津市对网约车的监管与北京类似,都对户籍车籍等方面作出限制,最大的网约车平台滴滴打车公司在天津市注册,而且天津市相关部门及在2017年3月2日已经给滴滴公司颁发了《网络预约出租车汽车经营许可证》,因此以天津市为例研究网约车的政策问题更具有参考价值。

3.1 基于天津数据的模型参数估计仿真模型首先需要对系统存量流量图中的状态变量、常量和表函数进行参数设置。网约车是近几年才陆续出现的,若采用年代久远的数据,本研究无法说明网约车对私家车数量以及外来人口等变量的影响,只能选用近几年的数据。

本研究根据2010-2016年天津市国民经济和社会发展统计公报、天津市统计年鉴以及其他相关文献数据资料,运营公交车增量相对于私家车的数量单位来说变动较小,且文献[18]认为公交车保有量相对较小增长率不大,没有考虑公交车的增长率,因此本研究不考虑公交车增长率。根据数据资料,自2010以来,出租车数量变动较小,2013-2016年出租车的运营数量持续为31 940辆,本研究假设未来几年出租车增长率仍较小,不考虑其增长率,变量具体参数值如表 1所示。

| 参数或初值 | 取值 |

| 私家车数量/万辆 | (2010, 85.30), (2011, 106.80), (2012, 129.14), (2013, 157.46), (2014, 163.75), (2015, 165.51), (2016, 165.41) |

| GDP增长率/% | (2010, 17.4), (2011, 10), (2012, 13.8), (2013, 12.5), (2014, 10), (2015, 9.3), (2016, 9.0) |

| 城市GDP/亿元 | 9 108.83 |

| 公交车量/辆 | 12 699 |

| 外来人口/万人 | (2010, 300.44), (2011, 344.84), (2012, 392.79), (2013, 440.91), (2014, 476.18), (2015, 500.35), (2016, 507.54) |

| 出租车数量/辆 | 31 940 |

| NO2消散率 | 0.2 |

| 机动车对NO2贡献率 | 0.5 |

| 数据来源:天津市统计年鉴和文献[20] | |

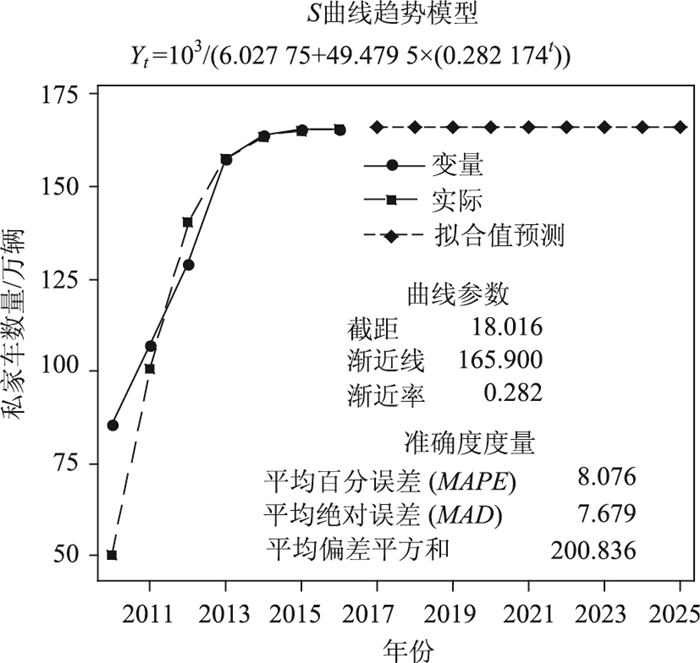

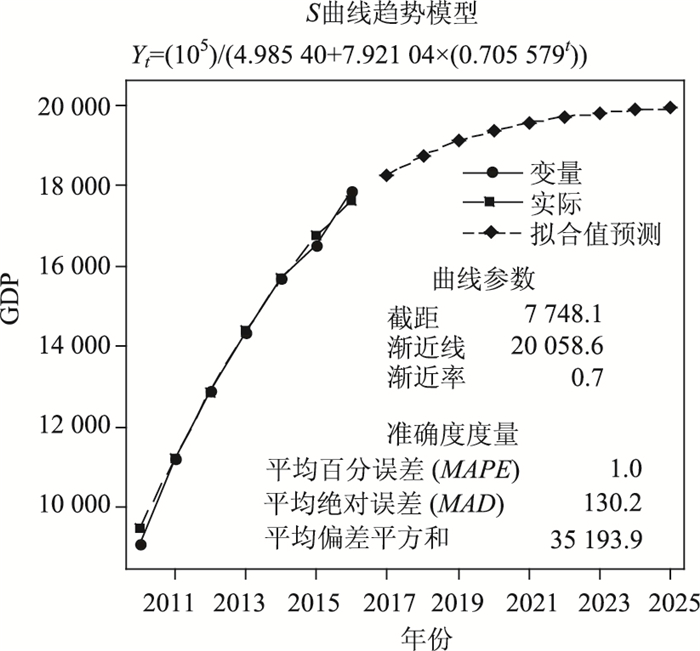

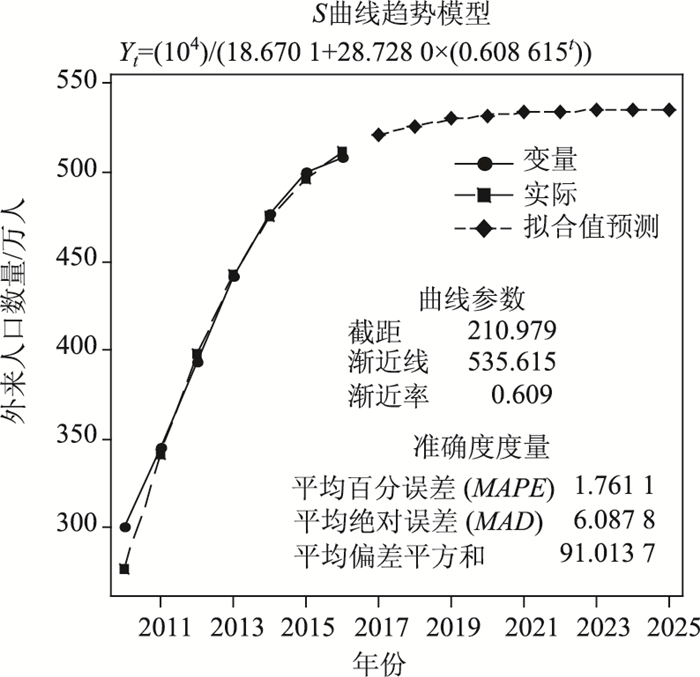

天津市网约车政策颁布的时间是2016年,在系统存量流量图中,设置模型初始时间为2016年,结束时间为2025年,仿真步长为1,时间单位为年。由于外来人口、城市GDP、私家车数量等变量数据需借助表函数,模型运行数据相对较少,需要对数据进行拟合预测。经过变换不同的模型进行拟合比较,发现时间序列拟合偏差较小,因此本研究借助Minitab软件对2010-2016年私家车和GDP数据进行时间序列和数据拟合分析,得出未来几年私家车数量、城市GDP值和外来人口,代入系统动力学模型中进行仿真,如图 4~图 6所示,其中,横坐标表示年份,纵坐标单位详见表 1。

|

| 图 4 天津市私家车数量拟合预测 Fig. 4 Fitting forecast of number of private cars in Tianjin |

| |

|

| 图 5 天津市GDP值拟合预测 Fig. 5 Fitting forecast of Tianjin GDP values |

| |

|

| 图 6 天津市外来人口数量拟合预测 Fig. 6 Fitting forecast of Tianjin migrant population |

| |

3.2 模型仿真运行及政策优化

本部分利用Vensim的政策仿真的功能,研究现行的网约车限制户籍车籍等准入条件政策的实施对天津市城市交通和外来流动人口的影响,对缓解天津市城市道路交通的拥堵以及外来流动人口的大量增长等问题是否会产生积极的作用。

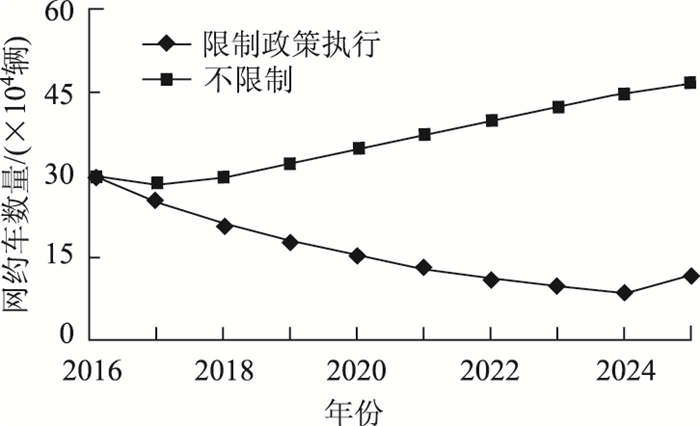

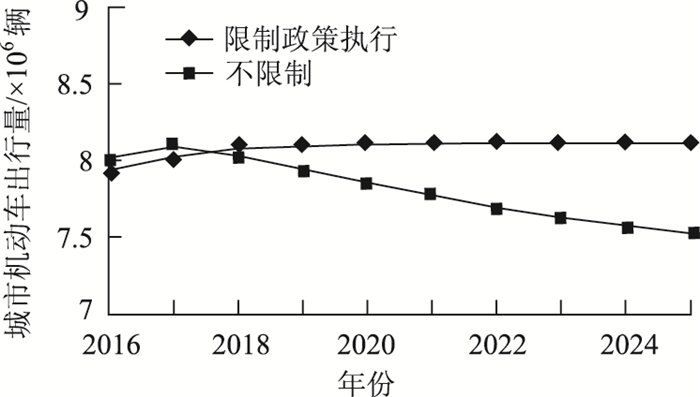

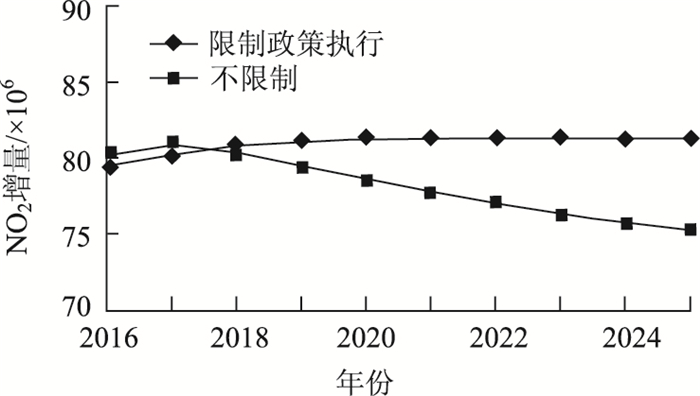

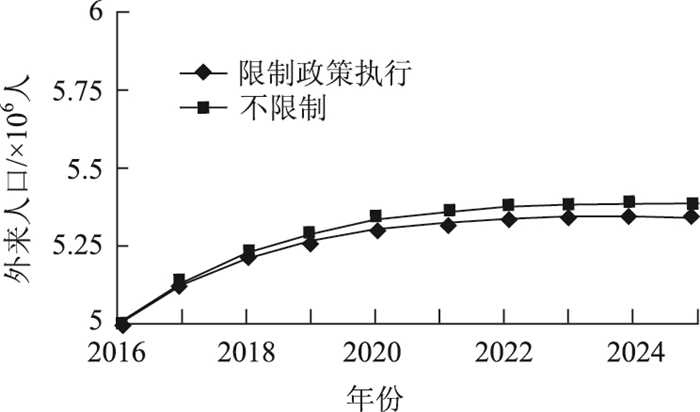

根据图 1,本研究在模型仿真时将准入条件政策具体归类为两个方面:限制车辆条件和限制司机户籍。将这两方面政策同时考虑到政策仿真中,共同作用后与限制政策实施前进行对比,结果如图 7~图 11所示,其中,横坐标表示年份,纵坐标单位详见表 1,M表示百万。

|

| 图 7 限制前后网约车数量对比 Fig. 7 Comparison of numbers of ride-hailing before and after restriction |

| |

|

| 图 8 网约车对购买新车意愿的影响 Fig. 8 Effect of ride-hailing on willingness to buy a new car |

| |

|

| 图 9 限制前后城市机动车出行量对比 Fig. 9 Comparison of urban motor vehicle traffic volumes before and after restriction |

| |

|

| 图 10 限制前后NO2排放对比 Fig. 10 Comparison of NO2 emissions before and after restriction |

| |

|

| 图 11 限制前后外来人口对比 Fig. 11 Comparison of migrant populations before and after restriction |

| |

理想情况下,限制网约车司机户籍和车辆准入条件后,由于司机绝大多数为兼职、外籍人士占有较大比例且部分车辆现有情况不能满足准入条件而相继退出网约车行业,造成网约车数量减少,但由于平台仍然存在,并不会下降到0,而是迅速下降,并逐渐趋于稳定,如图 7所示。

网约车数量的减少会导致平台剩余车辆不能满足大多数用户的需求,用户也随之减少,理论上减少的用户会选择公交地铁等公共交通的方式出行,城市道路上机动车出行量也会减少,城市交通拥堵得以缓解。但是,天津市部分地铁线路仍处于施工阶段,公交线路仍在完善,现行的城市公共交通系统不能满足天津市居民的出行需求。如果网约车数量长期的不断减少而公共交通出行方式长期不能满足居民的出行需求时,人们会选择自行驾车出行,或者选择搭乘黑车上路以满足个人的出行需求。

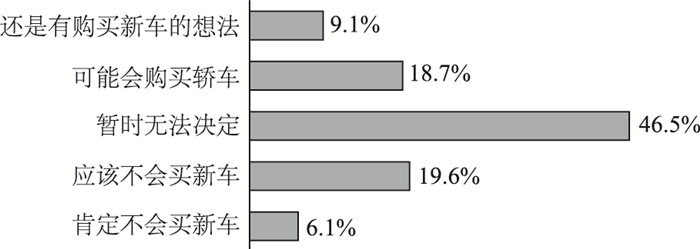

上海某市场咨询公司发布了《中国网络约租车服务用户研究报告》,报告显示网约车出现后,日均上路车辆数量减少28.3万,乘客私家车周出行天数减少0.7天。网约车的使用从一定程度上对未来私车的购买起到了抑制的作用,仅9.1%有购车意愿用户不受专车影响会继续购买新车,如图 8所示。

由图 8可知,原网约车用户也可能会购买第二辆车来满足出行需求。由此将会造成城市机动车出行量增加,由于天津市交通部门设置限号和摇号政策,因此城市机动车出行量会逐渐增加并趋于稳定,并不会大幅度持续增长。若不限制网约车,城市机动车出行量会随着时间的增加先增后减并逐渐趋于稳定。出现这种情况的原因是,短时间内网约车数量增加,导致城市机动车出行总量增加。但随着时间的发展,网约车数量增加使城市居民出行更加便利,越来越多的人会选择搭乘网约车放弃自行驾车出行,从而会减少新车购买量和私车上路数量,城市机动车出行量会逐渐减少并趋于稳定,如图 9所示。

机动车排出的污染气体有多种,参考文献[20],本研究选取NO2排放量表示机动车对环境的污染程度。图 10的仿真结果表明,限制政策执行后,短时间内,NO2排放量的确有所下降,但足够多的人选择私车上路后,限制政策的作用逐渐减弱。

目前我国对于高新技术人才和知识青年等的就业已经基本打破户籍和地域的限制,各地引进高质量技术人才并不会对本地居民的就业产生冲击,但网约车所需人才对于技术和文化程度的准入条件相对要求较低,一二线城市外来务工人员较多,政府为保护本地人口就业机会,提出限制网约车户籍和车籍政策,希望能减少城市过量的中低端劳动力的涌入,促使外地网约车司机在本地就业[1]。本研究将政策限制前后的外来人口进行仿真对比,得出结果如图 11所示。结果表明,天津市限制网约车户籍后,外来人口的数量会受到影响,但是政策效果并不十分显著。天津市经济发展迅速,且与北京相邻,吸引了周边各省份优秀人才的流入,限制网约车户籍,只是对中低端劳动力有一定的影响,对于绝大多数天津的外来务工人员影响并不显著,这部分外来人口不会因为网约车的原因流动,因此限制天津市网约车的司机户籍对外来人口的影响并不显著。

4 结论本研究针对网约车准入条件政策问题的特殊性,首先运用Bertrand博弈理论分析了出租车和网约车价格竞争的问题,并研究了网约车与出租车的最优定价策略。在此基础上,本研究选取网约车的准入条件政策作为研究,构建了网约车准入条件的政策仿真模型,并利用情境仿真比较政策实施前后的仿真结果,分析政策因素对网约车以及城市交通的影响,得出以下结论:

(1) 通过限制网约车司机的户籍和车籍可减少网约车司机数量,随着网约车数量的减少,平台剩余车辆不足以满足用户的需求,导致网约车用户的减少,部分用户将会私车出行或购买新车,车上路数量上升导致城市机动车出行量上升,城市污染排放量上升,不利于城市污染的治理。

(2) 大中型城市就业机会较多,吸引众多外来人口融入,限制户籍使得外来网约车司机数量减少,但对一、二线城市的外来人口数量影响并不显著,外来人口数量并不会因为不能驾驶网约车而逐渐减少。

网约车的加入可以整合打车的闲置资源,提高占用道路资源较多的私家车的有效利用率,降低空驶率,减少私车上路数量,对缓解交通拥堵具有积极作用,各地市应根据实际情况制定政策,不能盲目跟风。政府应与平台合作,统计有效数据,完善规范网约车的监管,鼓励网约车的发展,及时满足临时性随机性的用户需求,有效地解决打车难问题。有效引导网约车平台的发展,借助合理手段,积极调动网约车司机的积极性,提高司机素质,避免超载、拒载的发生,降低安全事故隐患,对于网约车价格,应适当考虑市场竞争,但又避免过分加价的出现。在规范网约车发展的同时,带动出租车行业的改革与发展,发挥两者的优势,满足不同消费层次的需求,提高打车资源的利用率,鼓励用户拼车、搭载顺风车出行,改善城市道路交通出行状况。本研究结果为政府合理的规划网约车提供价值参考。

| [1] |

沈蓉. 网约车"双限"意义浅析[J]. 中国科技论坛, 2016(11): 1. SHEN Rong. A Brief Analysis on Meaning of "Double Limit" of Online Car-hailing[J]. Forum on Science and Technology in China, 2016(11): 1. |

| [2] |

梁涛. 软件打车模式普及的经济学分析[J]. 山西财经大学学报, 2016(增1): 47-48. LIANG Tao. Economic Analysis of Popularization of Software Taxi Mode[J]. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 2016(S1): 47-48. |

| [3] |

HORPEDAHL J. Ideology Uber Alles? Economics Bloggers on Uber, Lyft, and Other Transportation Network Companies[J]. Econ Journal Watch, 2015, 12(3): 360-374. |

| [4] |

LI H R. Taxi Positioning in the New Age of Internet and Industrial Development Research[J]. Procedia Engineering, 2016, 137: 811-816. |

| [5] |

BAPTISTA P, MELO S, ROLIM C. Energy, Environmental and Mobility Impacts of Car-sharing Systems:Empirical Results from Lisbon, Portugal[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014, 111(3): 28-37. |

| [6] |

WATANABE C, NAVEED K, NEITTAANMÄKI P. Co-evolution of Three Mega-trends Nurtures Un-captured GDP:Uber's Ride-sharing Revolution[J]. Technology in Society, 2016, 46(8): 164-185. |

| [7] |

POSEN H A. Ridesharing in the Sharing Economy:Should Regulators Impose Uber Regulations on Uber?[J]. Iowa Law Review, 2015, 101(1): 405-433. |

| [8] |

MARTIN C J. The Sharing Economy:A Pathway to Sustainability or a Nightmarish Form of Neoliberal Capitalism?[J]. Ecological Economics, 2016, 121: 149-159. |

| [9] |

杨浩雄, 魏彬. 网络约车与出租车的竞争博弈研究:以平台补贴为背景[J]. 北京社会科学, 2016(5): 68-76. YANG Hao-xiong, WEI Bin. On the Competition Game between Online Tailored Taxi and Traditional Taxi under Platform's Subsidy Policy[J]. Social Sciences of Beijing, 2016(5): 68-76. |

| [10] |

HARDING S, KANDLIKAR M, GULATI S. Taxi Apps, Regulation, and the Market for Taxi Journeys[J]. Transportation Research Part A:Policy & Practice, 2016, 88: 15-25. |

| [11] |

ZHANG Y, GUO H, LI C, et al. Which One is More Attractive to Traveler, Taxi or Tailored Taxi? An Empirical Study in China[J]. Procedia Engineering, 2016, 137: 867-875. |

| [12] |

ANDERSON D N. "Not Just a Taxi"? For-profit Ridesharing, Driver Strategies, and VMT[J]. Transportation, 2014, 41(5): 1099-1117. |

| [13] |

ÁVALOS M, SOFÍA P. Baby, You Can('t) Drive My Car:The Case of Über in Mexico[J]. Economía Informa, 2015, 390: 104-112. |

| [14] |

RAYLE L, DAI D, CHAN N, et al. Just a Better Taxi? A Survey-based Comparison of Taxis, Transit, and Ridesourcing Services in San Francisco[J]. Transport Policy, 2015, 45: 168-178. |

| [15] |

HU J. China's Premium Chauffeured Car Market Has Potential[J]. Chinas Foreign Trade, 2016(2): 46-47. |

| [16] |

杨扬, 杨小佳. 基于系统动力学的城市货车限行问题研究[J]. 公路交通科技, 2017, 34(5): 150-158. YANG Yang, YANG Xiao-jia. Study on Travel Restriction of Urban Freight Vehicles Based on System Dynamics[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(5): 150-158. |

| [17] |

张毅, 张丽, 万丽娟, 等. 基于机动车政策的城市交通可持续发展建模研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(6): 142-147. ZHANG Yi, ZHANG Li, WAN Li-juan, et al. Modelling of Sustainable Development of Urban Traffic Based on Vehicle Policy[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(6): 142-147. |

| [18] |

马永红, 王展昭, 李欢, 等. 网络结构采纳者偏好与创新扩散:基于采纳者决策过程的创新扩散系统动力学模型仿真分析[J]. 运筹与管理, 2016, 25(3): 106-116. MA Yong-hong, WANG Zhan-zhao, LI Huan, et al. Network Structure, Adopters Preference and Innovation Diffusion:A Simulation Analysis of the S-D Model of Innovation Diffusion Based on the Decision Making Process of Adopters[J]. Operations Research and Management Science, 2016, 25(3): 106-116. |

| [19] |

甄艺凯. 网约车管制新政研究[J]. 中国工业经济, 2017(8): 81-99. ZHEN Yi-kai. Research on New Policy of Ride-hailing Regulations[J]. China Industrial Economics, 2017(8): 81-99. |

| [20] |

杨浩雄, 李金丹, 张浩, 等. 基于系统动力学的城市交通拥治理问题研究[J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(8): 2135-2143. YANG Hao-xiong, LI Jin-dan, ZHANG Hao, et al. Research on the Governance of Urban Traffic Jam Based on System Dynamics[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2014, 34(8): 2135-2143. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35