扩展功能

文章信息

- 刘浩学, 李华强

- LIU Hao-xue, LI Hua-qiang

- 中国多式联运节能减排效应测算研究

- Study on Energy Saving and Emission Reduction Effects of Multimodal Transport in China

- 公路交通科技, 2018, 35(11): 153-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(11): 153-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.11.020

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-08-31

交通运输从大规模的基础设施建设进入到完善网络衔接、加快结构优化和实现一体化发展的新阶段,多式联运成为推动交通运输和物流业持续发展,提升经济活力和竞争力的重要手段[1]。无论是理论研究还是现实的案例对比,都验证了发展多式联运可以将不同运输方式的优势结合起来,达到节能增效效果的同时,也对社会、经济的发展带来了巨大的效益。

国外对多式联运的研究始于20世纪70年代,通过不同的研究角度,对发展多式联运所产生的社会、经济等方面效益做出了评价,指出多式联运对于社会经济发展具有重要的贡献[2]。Hanssen等通过研究证明多式联运的运输成本优于公路运输[3],Forkenbrock等通过定量计算,得出铁路多式联运单位货运周转的运输成本仅为公路的28%[4]。与之类似,Sahin等学者以运输距离作为变量,对各种运输方式进行分析比较,当运输距离超过200 km时,多式联运带来的经济效益将超过公路运输,而随着运输距离的增加,两种运输方式所带来的经济效益的差距将会不断扩大[5]。Mostert等通过比较公路运输和多式联运的经济效益和对环境保护所做出的贡献,认为多式联运具有更高经济效益的同时,碳排放量也大大降低[6]。Janic等学者对欧洲的多式联运研究发现,公铁联运的单位运输成本与运量规模的变化呈现出反比关系,运量规模增加,单位运输成本则呈现出下降的趋势,而公路运输的单位运输成本基本保持不变[7]。Liao C H等学者对1998年至2008年近10年间台湾地区集装箱运输所产生的二氧化碳排放量进行了计算,并对未来的发展趋势进行预测[8]。该研究团队还对公路运输及多式联运的二氧化碳排放量分别进行了计算和比较[9]。Dai Y等通过对比公路运输、铁路运输、内陆水运和沿海水运等运输方式的碳排放,研究了多式联运对于环境的影响[10]。滕岚结合运输时间及运输成本对多式联运的影响,通过建立考虑碳成本的多式联运路径选择模型,对其构成进行分析及核算[11]。金玲琴在多式联运中融入碳排放量因素,构建以碳排放量及运输运作成本最小化为目标的双目标模型,对多式联运的碳排放总量进行定量的分析[12]。Kris Vanherle等学者通过对陆地运输与沿海短途运输在外部成本(包括环境、噪音等)和二氧化碳排放量两个方面的比较分析,指出陆地运输结合沿海短途运输具有巨大的潜力和优势[13]。通过研究可见,发展多式联运无论是在提高运输效率方面还是在增加经济社会效益方面都更有竞争力。

相较于国外多式联运的快速发展,我国多式联运发展还处在初级阶段,对多式联运降本增效测算的研究更是停留在理论研究,缺乏具有代表性的现实研究,而发展多式联运对我国经济社会所产生的贡献研究也相对较少,针对我国实际情况的测算方法还有待进一步完善。同时,交通运输行业作为第2大碳排放行业,其碳排放量超过世界碳排放总量的1/5,且发展中国家及经济转型国家的交通碳排放增长率更高[14]。因此,对我国多式联运节能减排效应的研究刻不容缓。

1 测算思路多式联运相较于公路运输,虽然在集货时间方面略显劣势,但因为具有较大的运能、较高的作业效率、较少的废气排放、较低的成本等优势,成为了一种优先发展的运输方式,特别是在中远距离的运输过程中,竞争优势更加明显,因此促进多式联运的快速发展不仅能够缓解公路交通的压力,优化运输结构,还能够进一步提升运输过程经济效益与环保效益。由此可见,多式联运的固有优势使之已成为实现经济社会可持续发展的重要手段,故本研究针对我国铁水联运的运行情况,对发展铁水联运在运输经济方面对运输行业降本增效、节能减排等产生的影响和贡献进行定量测算。

通过比较欧美国家发展多式联运的实践经验,可以明显地发现多式联运在经济成本、运输效率及节能减排方面所带来的效益要优于公路运输,因此,根据我国铁水联运的发展情况,结合理论研究,对发展铁水联运带来的经济效益和社会贡献进行测算,一方面通过分析同等条件下各运输方式的单位能耗及碳排放量,得出铁水联运与公路运输的对比情况;另一方面是对我国未来铁水联运发展前景的预期,对未来铁水联运的贡献进行定量的分析。

根据国内各运输模式的理论及实践分析,对我国各运输方式单位能耗及碳排放量进行确定。而铁水联运的运量则需要根据我国铁水联运发展情况,运用灰色预测的方法得到,进而对铁水联运的贡献值进行测算,对铁水联运发展前景的预期将是对社会效益测算的关键所在。

2 测算指标分析(1) 碳排放量指标测算

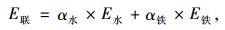

铁水联运是依靠铁路和船舶将货物运送至目的地的一种运输模式,货物经由铁路运至港口码头,再经船舶运至目的地港口,或是货物经船舶运至港口码头,再经由铁路运至最终目的地。因此,铁水联运运输方式的碳排放计算公式为:

|

(1) |

式中,E联为铁水联运每公里运输消耗能源所产生的碳排放量;α水、α铁分别为水路运输里程和铁路运输里程在铁水联运总里程中各自的占比;E水、E铁分别为水路运输和铁路运输每公里运输的碳排放量。

我国的铁路段主要是依靠机车牵引进行运输,而在铁路运输的牵引作业中,有蒸汽机车、内燃机车、电力机车牵引3种形式,分别采用原煤、燃油、电力作为能源。但3种燃料的统计口径并不相同,因此无论依靠哪种能源,最终都折合成为标准煤统一单位。

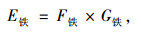

铁路运输中每标箱单位里程二氧化碳排放量的计算公式为:

|

(2) |

式中,E铁为铁路运输每千米所产生的二氧化碳排放量; F铁为每标准集装箱每千米运输所消耗的燃料量; G铁为燃烧燃料产生的二氧化碳排放量。同理可知水路运输二氧化碳排放量的计算公式:

|

(3) |

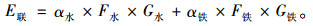

式中,F水为每标准集装箱每千米运输所消耗的燃料,G水为消耗燃料所产生的二氧化碳排放量。由此可以得出铁水联运和公路运输所产生的碳排放量为:

|

(4) |

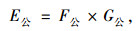

而单纯依靠公路运输所产生的碳排放量计算公式如下所示:

|

(5) |

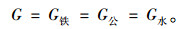

式中,E公为公路每千米运输的碳排放量;F公为公路运输中消耗每升燃油所产生的二氧化碳;G公为每标箱每千米运输所消耗的燃油量而各种运输方式所使用的燃料能量单位并不相同,因此统一计量为标准煤,则

|

(6) |

最后,用单位里程的排放量与运输距离相乘的结果即总的碳排放量。而铁水联运的运距与公路运输的运距并没有较大的区别,因此,决定两种运输方式碳排放量区别的主要影响因素就是各种运输方式的能耗量,即F值的大小。

(2) 铁水联运运量预测

我国集装箱铁水联运在2011年后进入了快速发展的时期,特别是集装箱铁水联运示范线路的设立,极大地推进了铁水联运的发展。而在此之前,铁水联运的配套设施不完善,主管部门不同,缺乏统一的组织协调机制,阻碍集装箱铁水联运的发展,造成统计数据的不完善。而灰色系统理论可以用来解决部分信息已知、部分信息未知的小样本、贫信息系统问题[15],灰色预测模型就是灰色系统理论的重要内容之一,因此选取灰色预测来对未来我国铁水联运的运量进行预测。

利用预测模型得出结果后,还要对残差分布进行预测结果的精度检验。

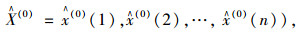

设X(0)={x(0)(1),x(0)(2),…,x(0)(n)}为原始序列,然后通过GM(1, 1)模型,对原始序列进行模拟,得到的模拟值表示为:

|

(7) |

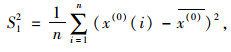

那么我们可以求出原始序列的方差

|

(8) |

式中

|

(9) |

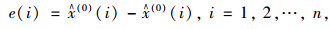

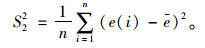

设残差序列E=(e(1),e(2),…,e(n)),其方差为S22。

|

(10) |

|

(11) |

|

(12) |

那么我们将后验差比值记为C,有:

|

(13) |

将小误差概率记作P,则有:

|

(14) |

从C和P的表达式分析,当S1越大时,则C越小,说明模拟序列和原序列很接近,预测结果的精度也就越准确;同理,S2越大,则C越大,则预测结果将会出现较大偏差。所以C越小,预测结果越好;而最小误差频率P值越大,则说明残差的分布较为均匀,没有出现很大的波动,预测结果也就更加可信。结合后验差比值和小误差概率分析,我们可以根据精度对比图来得出预测结果的精确度,精度对比图如表 1所示[16]。

| 模型精度等级 | 后验差比值C | 小误差频率p |

| 一级(好) | C≤0.35 | p≥0.95 |

| 二级(良好) | 0.35 < C≤0.5 | 0.8 ≤p < 0.95 |

| 三级(合格) | 0.5 < C≤0.65 | 0.7 ≤p < 0.8 |

| 四级(不合格) | 0.65 < C | p < 0.7 |

3 节能降耗效应实证研究

选取广州市至哈尔滨市之间货物运输的不同方式进行对比,如表 2所示。

| 起止地 | 运输方式 | 各段运输距离/km | 总运距/km |

| 广州-哈尔滨 | 水-铁 | 2 760-800 | 3 560 |

| 公路 | — | 3 390 |

可以看出,两市之间的货物运输通过铁水联运,总运距达到了3 560 km,其中水运段为2760 km,铁路段运距为800 km;而公路运输的总运距则为3 390 km,较小于铁水联运,且全程都是公路运输。

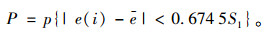

而由于我国铁路能耗统计资料中将客、货运的能耗指标统计合二为一,无法区分客、货运的能耗,因此常用的方式是将客、货运的运量按照一定的系数进行换算,按照目前的换算方法,客运周转量与货运周转量之间的换算系数为1,即1人· km等于1 t· km[17],则可求出我国铁路客货运在换算周转量中所消耗的能源量的比重,进而分别得到客运和货运的能耗总量,结果如图 1所示。

|

| 图 1 铁路客货运能耗 Fig. 1 Energy consumption of railway passenger and freight transport |

| |

同时,根据2017年交通运输行业发展统计公报及铁路统计公报可以得出不同运输方式的综合能耗,能源消耗情况如表 3所示。

| 运输方式 | 公路运输 | 铁路运输 | 水路运输 |

| 综合能耗(千克标准煤/百吨公里) | 1.8 | 0.40 | 0.24 |

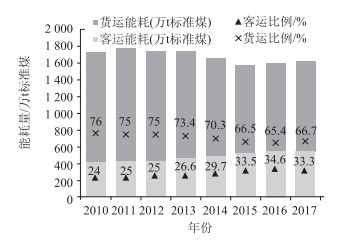

每千克标准煤燃烧将产生2.62 kg的二氧化碳排放,由此可以计算,

|

(15) |

最终可以得到,由广州市到哈尔滨市的运输过程中,相较于公路运输,通过铁水联运在单位运输距离可降低碳排放量84.3%,节能减排效果明显,通过发展铁水联运可有效降低运输过程中所产生的碳排放量。

而国家通过大力发展铁水联运,将会产生更大的社会效益。我国自2011年以来,集装箱铁水联运就开始快速发展,铁水联运运量开始逐年增加,具体数值如表 4所示。

| 年份/年 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| 运量/万TEU | 166.01 | 196.15 | 166.81 | 210.41 | 236.15 | 274.60 | 347.90 |

| 数据来源:交通运输部水利科学研究院。 | |||||||

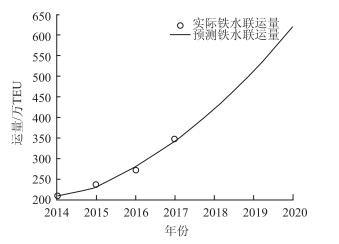

因此通过运用灰色模型进行预测,得到的我国集装箱铁水联运量预测量和趋势图如表 5、图 2所示。

| 年份/年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 运量/万TEU | 210.41 | 230.48 | 281.12 | 342.87 | 418.20 | 510.08 | 622.14 |

|

| 图 2 我国铁水联运运量灰色模型预测图 Fig. 2 Grey model prediction curve of railway-waterway intermodal transport volume in China |

| |

而对预测精度进行检验,方差比C=0.094 2,小误差概率P=1,通过图 1的精度对比表可知,模型预测精度较好,数据可信。

同时,根据国家统计局数据可知,我国不同运输方式的平均运距如表 6所示。

| 年份 | 铁路 | 公路 | 水运 |

| 2016 | 714.08 | 182.81 | 1 525.12 |

| 2015 | 707.39 | 183.99 | 1 495.72 |

| 2014 | 721.94 | 182.59 | 1 550.68 |

| 2013 | 735.42 | 181.16 | 1 419.04 |

| 2012 | 747.55 | 186.72 | 1 781.27 |

| 注:数据来源为国家统计局 | |||

由此可看出,不同运输方式的平均运距在近些年的变化波动并不大,特别是公路运输。因此选择2012年至2016年平均运距的平均值作为未来几年不同运输方式的参考运距,则未来铁路运输、公路运输及水路运输的平均运距分别为725.28 km、183.45 km和1 554.37 km,以此对铁水联运的实际贡献水平作出准确的量化评价,同时按照惯例,采用每标准箱货物重量为10 t[18]。结合灰色预测的结果可知,到2020年,我国铁水联运的货运周转量将达到1 418.26亿t·km。

通过对货运周转量的预测和前文的社会贡献分析可知,通过发展铁水联运,到2020年,相较于传统的公路运输能够在减少能耗254.06万t标准煤,减少碳排放461.97万t,运输成本降低46.07%,有力助推了多式联运业务的发展。

4 结论结合国内外多式联运发展分析的基础上,提出需要进一步深入研究开展多式联运所产生的效益问题,以我国铁水联运发展为具体案例,通过对比单位运量下各种运输模式的能耗量,以此为基础对铁水联运和公路运输这两种运输方式的节能减排效果进行了比较,对铁水联运的整个系统收益进行综合分析,得出其优越性。

在分析铁水联运运量时,采用了灰色系统预测模型并检验,提高了预测的精确度,结合公路运输和铁水联运的对比结果,根据我国铁水联运的现状及未来预期,利用铁水联运运输量的历史相关数据,对未来几年我国铁水联运的发展及运量进行预测,进而对我国发展铁水联运碳的经济效益进行测算,到2020年,铁水联运能够减少能耗254.06万t标准煤,减少碳排放461.97万t,运输成本降低46.07%,证明发展多式联运的必要性和优势,契合我国大力发展多式联运的政策方针,对促进我国交通运输行业的转型升级有重要的价值和意义。

| [1] |

范振宇, 杜江涛, 林坦. 加快发展多式联运:美国的经验启示[J]. 综合运输, 2015, 37(4): 53-58. FAN Zhen-yu, DU Jiang-tao, LIN Tan. Multi-modal Transport Development from United States and Englightment for China[J]. Integrated Transport, 2015, 37(4): 53-58. |

| [2] |

张文静.发展多式联运对我国经济社会的贡献研究[D].北京: 对外经济贸易大学, 2017. ZHANG Wen-jing. On Economic & Social Contributions of Multimodal Transport Development in China[D]. Beijing: University of International Business and Economics, 2017. |

| [3] |

HANSSEN T E S, MATHISEN T A. Factors Facilitating Intermodal Transport of Perishable Goods:Transport Purchasers Viewpoint[J]. European Transport, 2011(49): 75-89. |

| [4] |

FORKENBROCK D J. Comparison of External Costs of Rail and Truck Freight Transportation[J]. Transportation Research Part A:Policy and Practice, 2001, 35(4): 321-337. |

| [5] |

SAHIN B, YILMAZ H, UST Y, et al. An Approach for Economic Analysis of Intermodal Transportation[J]. The Scientific World Journal, 2014(4): 1-10. |

| [6] |

MOSTERT M, CARIS A, LIMBOURG S. Road and Intermodal Transport Performance:The Impact of Operational Costs and Air Pollution External Costs[J]. Research in Transportation Business & Management, 2017, 23: 75-85. |

| [7] |

JANIC M. Modelling the Full Costs of an Intermodal and Road Freight Transport Network[J]. Transportation Research Part D:Transport and Environment, 2007, 12(1): 33-34. |

| [8] |

LIAO C H, TSENG P H, LU C S. Comparing Carbon Dioxide Emissions of Trucking and Intermodal Container Transport in Taiwan[J]. Transportation Research Part D:Transport and Environment, 2009, 14(7): 493-496. |

| [9] |

LIAO C H, LU C S, TSENG P H. Carbon Dioxide Emissions and Inland Container Transport in Taiwan[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(4): 722-728. |

| [10] |

DAI Y, ZHANG Z Y, ZHAO Q H. The Combination of Mega Intermodal Freight Trains (MIFTs) and Mega Intermodal Hub (MIH) for Intermodal Transport[C]//Proceedings of the 12th International Conference of Transportation Professionals (CICTP 2012).Beijing: [s.n.], 2012: 2037-2048.

|

| [11] |

滕岚.考虑碳成本的集装箱多式联运路径选择研究[D].北京: 北京交通大学, 2014. TENG Lan. Research on Container Multimodal Transport Routes Selection Considering Carbon Cost[D].Beijing: Beijing Jiaotong University, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10004-1014369367.htm |

| [12] |

金玲琴.碳税机制下的多式联运路径选择优化模型与算法研究[D].沈阳: 东北大学, 2012. JIN Ling-qin. Study on Model and Algorithm of Intermodal Transport Path Optimization on Carbon Tax Mechanism[D].Shenyang: Northeastern University, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10145-1014194590.htm |

| [13] |

KRIS V, EEF D. Road Versus Short Sea Shipping: Comparing Emissions and External Costs[C]//2010 Annual Conference of the International Association of Maritime Economists. Lisbon[s.n.], 2009, 5: 51-67.

|

| [14] |

严筱.低碳交通背景下中国新能源汽车的市场扩散研究[D].北京: 中国地质大学, 2016. YAN Xiao. Research on Market Diffusion of New Energy Vehicles in China under Background of Low-carbon Transportation[D].Beijing: China University of Geosciences, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10491-1016312037.htm |

| [15] |

赵艳丽. 基于显著性理论的电力建设工程投资灰色预测[J]. 南方能源建设, 2014, 1(1): 97-100. ZHAO Yan-li. Study on Grey Forecast Method for Power Construction Engineering Investment Based on the Cost-Significant Theory[J]. Energy Construction, 2014, 1(1): 97-100. |

| [16] |

梁钦.基于灰色预测模型的老龄人口预测[D].哈尔滨工业大学 LIANG Qin. Prediction of Aged Population Based on Grey Prediction Model[D].Harbin: Harbin Institute of Technology, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10213-1017864755.htm |

| [17] |

周新军. 铁路货运节能减排现状与对策研究[J]. 铁路节能环保与安全卫生, 2017, 7(4): 183-187. ZHOU Xin-jun. Study on the Present Situation of Energy Conservation and Emissions Reduction of Railway Freight Transportation and Its Countermeasures[J]. Railway Energy Saving & Environmental Protection & Occupational Safety and Health, 2017, 7(4): 183-187. |

| [18] |

孙人杰.基于低碳经济的集装箱海铁联运效益研究[D].大连: 大连海事大学, 2012. SUN Ren-jie. Research of Benefits in Container Sea-rail Transport Based on Low-carbon Economy[D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10151-1012345417.htm |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35