扩展功能

文章信息

- 徐星, 吴群琪

- XU Xing, WU Qun-qi

- 基于经济增长可持续性的交通基础设施投资地区结构优化模型

- A Model for Optimizing Regional Structure of Transport Infrastructure Investment Based on Sustainability of Economic Growth

- 公路交通科技, 2018, 35(11): 144-152

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(11): 144-152

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.11.019

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-05-05

2. 长安大学 综合运输经济管理研究中心, 陕西 西安 710064

2. Comprehensive Transport Economic Management Center, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China

我国目前正处在产业结构调整、人口红利逐渐消退的经济发展新阶段,如何保持长期经济增长的可持续性是当前社会经济发展的首要问题。众所周知,促成我国经济近30 a快速发展的重要因素之一是丰富而廉价的劳动力供给。但是,随着劳动力无限供给时代的结束,在总量上,我国适龄劳动人口规模正在下降,人口抚养比不断上升,劳动力成本逐步提高;在结构上,低端劳动力无法实现自由就业,而高端劳动力却相对短缺[1]。因此,在新阶段,保持我国长期经济增长可持续性的关键是提升整个社会的劳动力供给质量[2]。

Galor等[3]首次分析并提出:社会收入分配的不平等会限制穷人拥有受教育的机会,降低其对物质资本和人力资本的投资,进而影响整个社会的劳动力供给质量、阻碍经济的发展。结合我国实际,相关研究认为我国社会收入水平的差异主要体现在城乡收入差距上[4]。城乡收入差距严重制约了农村低收入居民接受教育及提高自身劳动力的供给质量,进而影响到整个社会的劳动力供给质量。进一步,城乡收入差距决定于城乡之间资源约束的不同,其中公共资源配置的差异是主要因素[5]。Demurger、刘生龙等[6-7]的研究证明了基础设施的配置程度与区域收入水平存在正相关关系,其中交通基础设施配置的效果最为明显。随后,黄乾等[8]利用1991—2007年省际数据,采用空间计量方法实证研究了交通基础设施对城乡收入差距的影响,结果表明交通基础设施的发展显著降低了城乡收入差距水平,罗能生等也得到了类似的结论[9]。

交通基础设施是经济发展和区域开发的基础条件和先行成本,对区域经济发展有重要影响[10-11]。高水平的交通基础设施能够从整体上提高区域的可达性,使得居民能够通过更加便捷的途径接受市场、学校、医疗等社会服务,这将会极大地改善区域整体的福利水平和缓解社会的不公正现象[12]。

传统的交通基础设施投资是以产出效益为核心目标的,因此侧重于向发达地区进行交通基础设施投资[13]。例如,《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中指出:成本-收益分析(CBA)是通过比较项目的全部成本和效益,选取最优的产出收益的方案;基于经济增长可持续性的交通基础设施投资,以劳动力供给质量提升最大为立足点,注重利用交通基础设施的区域收入调节作用,缓解区域收入的差异,投资资金侧重向低收入的农村地区投入更多的资金,提升低收入农村地区居民的收入水平,促进农村地区居民进行人力资本投资,改善劳动力供给质量,从而推动整个社会经济的长期可持续增长。

本研究以社会劳动力供给质量提升最大为立足点,运用宏观经济学经济增长理论与方法和人力资本理论的相关人力资本积累模型,提出以社会人力资本积累程度作为社会劳动力供给质量的代理变量,引入刘易斯二元经济模型刻画城市和农村地区的生产函数,建立以社会人力资本积累最大为优化目标、交通基础设施投资总额一定的交通基础设施投资地区结构优化模型,并进行仿真分析。

1 文献综述交通基础设施投资与经济增长一直是经济增长理论和运输经济学界的一个研究热点。首先,Keynes[14]认为交通投资具有先导作用,不仅能够直接增加总产出,而且能够通过乘数效应数倍地增加产出,并创造就业和增加收入。其次,以Romer等[15]为代表的新增长理论学者认为,交通基础设施投资的外部性会促进企业研发、人力资本积累,能够推动经济长期的增长。第三,Krugman等认为[16],交通基础设施投资可以降低区域的交易成本,产生集聚效应,进而促进区域分工专业化,推动经济长期的增长。

另外,交通基础设施投资还会影响一国或地区的社会福利、居民实际收入水平、生活质量。以Rodan等为代表的发展经济学家认为,包括交通在内的基础设施是经济发展的一种社会先行资本,大规模的基础设施投资对于社会摆脱贫困、实现经济发展具有重要的作用[17]。国内学者孙强等[18]认为,交通基础设施投资可以缓解落后区域的交通运输约束,提高落后和边远地区的可达性,加快当地经济的发展,削弱地区经济发展和收入水平的差异。在我国经济发展的新阶段,交通基础设施投资的“福利效应”对于我国保持经济增长可持续性更具有现实意义。

然而,交通基础设施投资的资金是有限的,针对我国地域广阔、区域经济发展不均衡的现状,如何科学合理地分配宝贵的资金、提高投资效率、以交通基础设施投资的地区结构优化促进经济长期可持续增长是亟待研究和解决的问题。

目前,已有的交通基础设施投资的地区优化研究主要分为3类:(1)以经济效益最大化为目标。这类研究是以经济学中资源有效利用为基点,分析并计算交通基础设施投资的最大化效益。如王利彬等[19]通过改进传统投入-产出法,引入产业关联理论,提出了交通运输投资对经济拉动作用的计算模型。郑士源等[20]利用新古典经济增长理论中的跨期增长模型,建立了考虑家庭效用和社会效用的交通基础设施投资最优化模型。(2)以地区经济发展的公平性、均衡性为目标。如Litman[21]提出了横向和纵向的公平性,且在纵向公平性中提出交通资源要给予低收入地区更多的补偿,国内学者王庆云也持类似观点[11]。Morisugi[22]以费用-效益模型为评价基础,引入了公平性等社会影响的相关指标来评价交通基础设施投资对区域的影响。杨朗等[23]基于Wilson熵分布建立了道路项目投资地区公平性的评价模型。(3)综合考虑最大化经济效益及地区经济的公平性。如孙强[18]利用宏观经济学增长理论和信息熵理论建立了多阶段交通基础设施投资的地区结构优化模型。于海松[24]以地区交通投资的经济效益最大化为目标,并以经济分布形态的协调进化为约束,构建了交通基础设施的地区投资结构优化模型。

以上的交通基础设施投资地区结构优化模型各有特点和侧重,然而这些模型或单纯引入公平性的指标进行定性评价,或仍然以经济总产出作为优化目标,仅仅增加了地区公平性、经济分布形态的协调进化作为约束条件。因此,尽管考虑到了区域资源配置的公平性、协调性因素,交通基础设施投资的地区结构优化思路仍没有摆脱以经济总产出为最大的框架,这对于如何促进社会劳动力质量的提升缺乏解释力。本研究的地区结构优化模型则是以社会人力资本积累最大作为优化目标,以期使得模型的交通投资地区优化结果推进我国公共资源配置的供给侧改革,提升社会劳动力供给质量,促进经济社会的长期可持续增长。

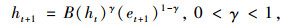

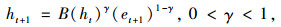

2 理论分析本研究借鉴Su的研究成果[25]建立一个人力资本积累模型,认为人力资本积累主要取决于两个因素,即父母的人力资本水平ht、父母对子女教育的投入et+1。结合我国教育体制的实际,未成年人教育的主要费用由父母来承担,因此,本模型并未考虑人均公共资源配置。进一步,假设人力资本积累遵循规模收益不变的C-D生产函数,则:

|

(1) |

式中,t为父母一代的时期; t+1为子女一代的当期;B为技术参数;ht为父母的人力资本水平;γ,1-γ分别为ht,et+1的人力资本积累弹性。

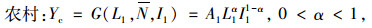

考虑城乡二元经济结构在生产函数上的差异,如果假设社会为传统生产部门和现代生产部门共同构成的二元经济,其中传统生产部门使用单纯的劳动力投入,而现代部门使用具有一定人力资本的熟练劳动力,则有下列公式。

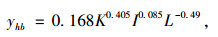

|

(2) |

式中,Yc为农村地区的收入水平;G和A1为技术参数;L1为农村居民的劳动力投入量;I1为交通基础设施在农村地区的投入;N为农村地区土地存量一定;α,1-α为劳动力投入、交通基础设施投资的产出弹性。

|

(3) |

式中,Yu为城市地区的收入水平;A2为技术参数;K为私人资本投资;h为城市居民的人力资本均值;L2为城市居民的劳动力投入量;I2为交通基础设施在城市地区的投入;β,δ,1-β-δ为私人资本投资、城市居民的劳动力投入、交通基础设施在城市的投入的产出弹性。

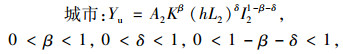

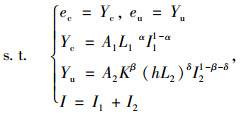

根据郭庆旺等对于人力资本积累的相关研究[26],家庭对于子女的人力资本投入是由家庭收入水平决定的。假定家庭对子女的人力资本投入即为家庭的收入水平:e=Y。另外,hc为农村家庭父母的人力资本水平,hu为城市家庭父母的人力资本水平。由此可得以人力资本积累最大为目标、考虑了社会总投资约束的优化模型为:

|

(4) |

|

(5) |

式中,H为社会人力资本积累总量;B为人力资本模型的技术参数;hc为农村地区父母的人力资本水平;hu为城市地区父母的人力资本水平;ec为农村地区父母对子女的人力资本投资;eu为城市地区父母对子女的人力资本投资;γ,1-γ分别为父母人力资本水平、父母对子女人力资本投资的弹性系数;Yc为农村地区的收入水平;Yu为城市地区的收入水平;I为社会交通基础设施总投资额;I1为农村地区的交通基础设施投资额度;I2为城市地区的交通基础设施投资额度。

整个社会的人力资本最优函数是含有约束条件的最优化问题,含有约束条件的最优化问题可以通过拉格朗日乘数法进行求解。然而,由于目标函数存在较多的未知因变量,所以无法直接求出解析解。因此,在下一部分将通过经验数据对相关变量进行数值模拟,减少目标函数的未知因变量个数,试图求出在社会人力资本积累最大时,农村、城市的交通基础设施投资额度、比例。

3 数值模拟由于本研究的理论模型未知因变量较多,无法直接得到解析解,故而拟利用相关的研究成果、经验数据对模型的相关参数进行估算,然后再进行最优化的求解。另外,由于国家统计年鉴缺少对于农村地区交通基础设施投资等重要数据的统计,以京津冀地区为例,该区域近些年经济发展较快,但地区发展较不均衡,北京、天津两地与河北人均GDP存在较大的差距。所以,可以作为本研究仿真的样本区域。

鉴于样本是京津冀地区的省份层面数据,所以产业包括了传统和现代两个产业部门。从生产函数分析,应将式(5)中的传统产业生产函数Yc=A1L1αI11-α和现代产业生产函数Yu=A2Kβ(hL2)δI21-β-δ都统一用Yu=A2Kβ(hL2)δI21-β-δ进行描述,这样才能客观反映省份层面的产业结构。

因此,本研究通过利用2006—2015年京津冀地区的相关经济数据、交通基础设施固定资产投资数据及人力资本数据,采用现代产业的生产函数作为北京、天津和河北的生产函数,仿真预测三地生产函数的系数,进而求得当期的生产函数。下一步,考虑当期的区域交通基础设施投资总额的约束,以促进整个区域人力资本积累最大为目标,求出交通基础设施投资在三地的优化投资比例。鉴于求解难度,本研究只分析交通基础设施投资在北京和河北两地的优化投资比例。

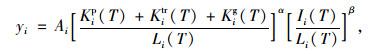

3.1 参数估算 3.1.1 生产函数的参数估算以上理论部分的家庭收入水平是由家庭的生产函数决定的,而家庭生产函数是包含私人资本投入、劳动力投入和交通基础设施投资等生产要素的C-D生产函数,为了估算生产函数的系数,本研究采用Canning[27]和郑士源等[20]的C-D生产函数的密度形式进行估计,即将人均交通基础设施投资作为生产要素放在生产函数中:

|

(6) |

式中,Ai为地区i广义的技术进步系数; yi为地区i人均GDP;

数据来源方面,借鉴高峰[28]对交通运输基础设施资本的分析思路,对于《中国统计年鉴》中的北京和河北地区分行业固定资产投资数据重新归类为非公共资本投资、交通基础设施资本投资、其他基础设施资本投资,并将投资数据折算成2006年价格,人口数据为北京和河北的常驻人口,见表 1、表 2。

| 年份 | 非公共投资(2006年价格)/亿元 | 交通投资(2006年价格)/亿元 | 其他公共投资(2006年价格)/亿元 | GDP(2006年价格)/亿元 | 常住人口/万人 |

| 2006 | 2 259.19 | 409.23 | 627.94 | 8 117.7 | 1 601 |

| 2007 | 2 585.72 | 521.40 | 692.87 | 7 610.4 | 1 676 |

| 2008 | 2 262.20 | 555.13 | 624.99 | 7 874.1 | 1 771 |

| 2009 | 2 833.73 | 615.68 | 841.22 | 7 812.6 | 1 860 |

| 2010 | 3 454.76 | 629.59 | 817.90 | 8 225.7 | 1 962 |

| 2011 | 3 503.30 | 434.03 | 848.16 | 8 762.2 | 2 019 |

| 2012 | 3 616.70 | 589.68 | 969.30 | 8 950.5 | 2 069 |

| 2013 | 4 084.46 | 553.49 | 1 123.62 | 9 203.6 | 2 115 |

| 2014 | 4 035.21 | 650.54 | 1 140.12 | 9 240.3 | 2 152 |

| 2015 | 4 588.72 | 620.68 | 1 257.17 | 9 326.2 | 2 171 |

| 注:数据来源为《中国统计年鉴》。 | |||||

| 年份 | 非公共投资(2006年价格)/亿元 | 交通投资(2006年价格)/亿元 | 其他公共投资(2006年价格)/亿元 | GDP(2006年价格)/亿元 | 常住人口/万人 |

| 2006 | 3 847.73 | 548.86 | 1 073.64 | 11 467.58 | 6 898 |

| 2007 | 4 860.30 | 651.96 | 1 120.39 | 10 637.80 | 6 943 |

| 2008 | 6 023.26 | 548.47 | 1 222.00 | 11 369.30 | 6 989 |

| 2009 | 8 220.54 | 934.72 | 2 021.15 | 11 125.50 | 7 034 |

| 2010 | 9 604.70 | 1 336.2 | 2 308.13 | 11 733.10 | 7 194 |

| 2011 | 10 497.70 | 1 193.16 | 1 954.80 | 12 672.30 | 7 241 |

| 2012 | 12 830.60 | 1 281.10 | 2 207.00 | 12 533.50 | 7 288 |

| 2013 | 14 884.48 | 1 764.60 | 2 623.80 | 12 397.90 | 7 333 |

| 2014 | 17 132.85 | 1 696.70 | 3 288.40 | 12 041.50 | 7 384 |

| 2015 | 19 101.12 | 1 758.00 | 4 060.00 | 11 422.40 | 7 425 |

| 注:数据来源为《中国统计年鉴》。 | |||||

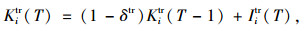

进一步,采用永续盘存法对生产函数中的存量资本进行估算。如果以交通基础设施资本存量Kitr的计算为例,计算公式为:

|

(7) |

式中,Kitr(T)和Iitr(T)分别为T期的交通基础设施存量和投资;δtr为交通基础设施的折旧率。张军等对我国省际物质资本存量进行了估计[29],结合以上研究2006年的数据,估算当年非公共资本存量Kip、交通基础设施资本存量Kitr和其他基础设施资本存量Kig。对于固定资产折旧率的确定,各研究不太一致。综合相关研究,选取非公共资本存量折旧率δp=0.05,其他公共资本存量折旧率δg=0.05,这与何刚等的分析结果相同[30];交通基础设施存量折旧率δtr=0.1,这接近于刘秉镰等[31]的分析结果。具体2006—2015年的北京和河北的存量资本数据见表 3、表 4。

| 非公共资本存量(2006年价格) | 交通基础设施资本存量(2006年价格) | 其它基础设施资本存量(2006年价格) | |

| 2006 | 8 489.31 | 1 528.35 | 3 584.00 |

| 2007 | 10 650.56 | 1 896.92 | 4 097.67 |

| 2008 | 12 380.24 | 2 262.35 | 4 517.78 |

| 2009 | 14 594.95 | 2 651.80 | 5 133.12 |

| 2010 | 17 319.97 | 3 016.21 | 5 694.35 |

| 2011 | 19 957.27 | 3 148.62 | 6 257.79 |

| 2012 | 22 576.10 | 3 423.44 | 6 914.20 |

| 2013 | 25 531.76 | 3 634.58 | 7 692.11 |

| 2014 | 28 290.38 | 3 921.67 | 8 447.63 |

| 2015 | 31 464.58 | 4 150.18 | 9 282.42 |

| 非公共资本存量(2006年价格) | 交通基础设施资本存量(2006年价格) | 其它基础设施资本存量(2006年价格) | |

| 2006 | 14 800.17 | 2 705.76 | 5 360.53 |

| 2007 | 18 920.46 | 3 087.14 | 6 212.90 |

| 2008 | 23 997.69 | 3 326.90 | 7 124.25 |

| 2009 | 31 018.35 | 3 928.93 | 8 789.19 |

| 2010 | 39 072.13 | 4 872.24 | 10 657.86 |

| 2011 | 47 616.22 | 5 578.17 | 12 079.76 |

| 2012 | 58 066.02 | 6 301.46 | 13 682.78 |

| 2013 | 70 047.20 | 7 435.91 | 15 622.44 |

| 2014 | 83 677.69 | 8 389.02 | 18 129.72 |

| 2015 | 98 594.92 | 9 308.12 | 21 283.23 |

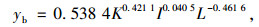

将表 1~表 4中的数据代入式(6)的自然对数形式,得到北京和河北两个地区的生产函数系数,如表 5所示。

| 地区1(北京) | 回归系数 | 标准误差 | t检验 | 显著度 |

| ln Ai | 0.538 4 | 0.079 5 | 103.388 6 | 0.000 0 |

| α | 0.421 1 | 0.004 2 | 2.225 3 | 0.061 4 |

| β | 0.040 5 | 0.010 | 2.498 3 | 0.041 1 |

| 地区2(河北) | 回归系数 | 标准误差 | t检验 | 显著度 |

| ln Ai | 0.168 | 0.326 4 | 23.057 | 0.000 0 |

| α | 0.405 | 0.044 7 | 1.657 4 | 0.014 0 |

| β | 0.085 | 0.0554 | 0.310 4 | 0.007 6 |

所以,北京地区的C-D生产函数密度形式为:

|

(8) |

式中,K为资本投入;I为交通基础设施投资;L为劳动力投入。河北地区的C-D生产函数密度形式为:

|

(9) |

式中K,I,L的含义同上。

3.1.2 人力资本函数及其它参数的估算由理论部分可知,人力资本的C-D生产函数可表示为:

|

(10) |

式中,B为技术参数;ht为父母的人力资本水平;γ,1-γ分别为ht,et+1的人力资本积累弹性。

人力资本积累函数中的参数γ反映了家庭内部人力资本的代际转化率,已有研究给出的估算值在0.2~0.4之间[32],选取中间值0.3作为基准设定,那么父母对子女人力资本投入的弹性值为0.7。本研究将技术参数值B设定为1。

如果用平均受教育年限度量人力资本,依据《中国人口年鉴》(2007—2016)的北京和河北两地的居民教育年限数据得出,北京市10 a间平均教育年限hb=10.58 a,河北省10 a间平均教育年限hhb=8.04 a。

根据表 3、表 4的数据,以2015年北京、河北地区的物质资本存量(非公共资本存量、交通基础设施存量、其他公共资本存量之和)估算北京、河北地区生产函数的资本投入值Kb=44 897.18亿元,Khb=129 186.3亿元。

由于交通基础设施投资是未来年的额度,所以根据《北京市2016年国民经济和社会发展统计公报》和《河北省2016年国民经济和社会发展统计公报》,北京市年末总人口Lb为2 172.9万人,河北省年末总人口Lhb为7 470.05万人[33]。

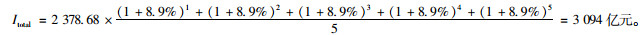

以2015年北京和河北的交通基础设施投资的总额作为两个地区的交通基础设施投资总量的基数,根据《2016年交通运输行业发展统计公报》,全国的交通行业固定资产投资增长率为8.9%[34]。因此,考虑未来5 a每年北京、河北两地的平均投资总额为:

|

(11) |

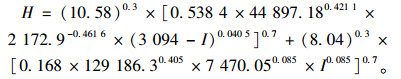

如果以在河北省的交通基础设施投资额度作为自变量I,两地(北京和河北)的交通基础设施投资总额为3 094亿元,那么将上文的参数值代入式(4)~(5),并利用拉格朗日乘数法可得含有约束条件的目标函数表达式:

|

(12) |

化简该式可得:

|

(13) |

为使北京和河北地区社会总人力资本积累最大的必要条件为

在求得使北京、河北两地总人力资本积累最大的河北省交通基础设施投资额度为2 986亿元之后,可知北京的交通基础设施投资为108亿元。考虑到北京与河北省人口规模的差异,进一步求得两地的人均交通基础设施投资额

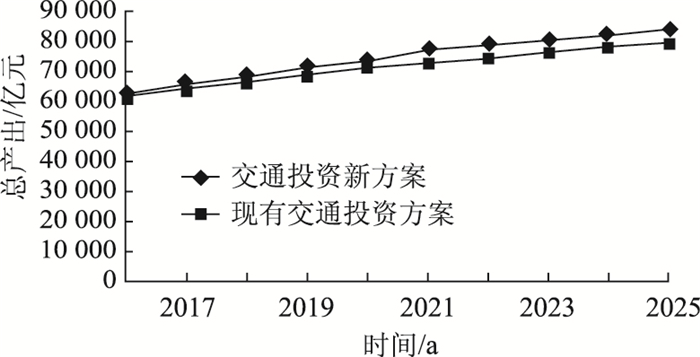

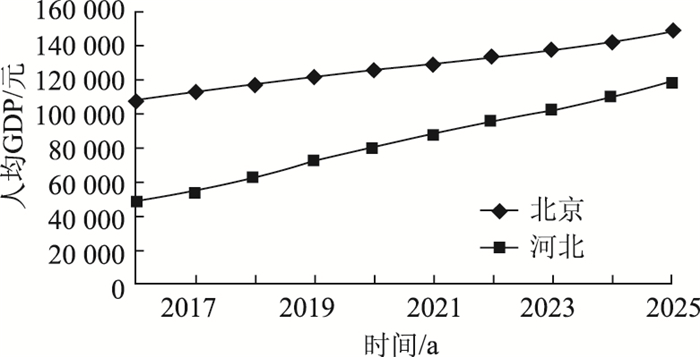

如果按照求得的最优投资比例,可预测北京和河北整个社会2016—2025年的经济总产出。作为对比,以传统投资比例对两地2016—2025年的经济总产出也作了预测,对比图见图 1。另外,以最优投资比例也预测了2016—2025年北京和河北的人均GDP,见图 2。

|

| 图 1 北京、河北(2016—2020)GDP预测图 Fig. 1 Predicted GDP of Beijing and Hebei(2016—2020) |

| |

|

| 图 2 北京、河北(2016—2020)人均GDP预测图 Fig. 2 Predicted GDP per capita of Beijing and Hebei(2016—2020) |

| |

从图 1可知,在未来10 a(2016—2025),如果以北京、河北两地社会总人力资本积累最大为目标进行交通基础设施投资地区结构优化,将更大比例的交通基础设施投资倾斜于居民收入水平较低、经济发展较为落后的河北省,提升河北省的人均交通基础设施投资额度,则北京和河北整个社会GDP的增长率显著高于以现有交通基础设施投资方案为基础的整个社会GDP的增长率。

从图 2可知,在未来10 a(2016—2025),以社会总人力资本积累最大为目标的交通投资方案可提升河北省人均GDP的水平,缩小河北与北京人均GDP的差距,促进北京、河北整个社会的人均GDP水平的提高,即劳动力供给质量的提高。

因此,通过数值模拟,本研究构建的交通基础设施投资地区结构优化模型较好地解释了利用交通基础设施投资促进社会劳动力供给质量提升,推动经济社会的长期可持续增长机制。

4 结论本研究以社会劳动力供给质量提升最大为立足点,运用宏观经济学经济增长理论和人力资本理论的相关模型,提出了以社会人力资本积累程度作为社会劳动力供给质量的代理变量,建立了社会人力资本积累最大的交通基础设施投资的地区结构优化模型。结合相关研究和经验数据,以京津冀地区的北京和河北两地为分析区域,进行了数值模拟。数值模拟结果显示,以社会人力资本积累最大为目标的交通投资地区结构优化策略侧重于向低收入的河北省投入更多的交通基础设施投资资金(这与目前以北京为中心的传统投资策略不同),这种新的交通投资策略有利于北京、河北整个区域社会保持更高的经济增长率。

| [1] |

钞小静. 城乡收入差距、劳动力质量与中国经济增长[J]. 经济研究, 2014(6): 30-43. CHAO Xiao-jing. Urban-rural Income Disparity, Labor Quality and Economic Growth in China[J]. Economic Research Journal, 2014(6): 30-43. |

| [2] |

蔡昉. 中国的人口红利还能持续多久[J]. 经济学动态, 2011(6): 3-7. CAI Fang. How Long Does Demographic Dividend Persist in China[J]. Journal of Economic Perspective, 2011(6): 3-7. |

| [3] |

GALOR O, ZEIRA J. Income Distribution and Macroeconomics[J]. Review of Economic Studies, 1993, 60(1): 35-52. |

| [4] |

林毅夫, 蔡昉, 李周. 中国经济转型时期的地区差距分析[J]. 经济研究, 1998(6): 3-10. LIN Yi-fu, CAI Fang, LI Zhou. Analysis of Regional Disparity in Transform Period of China[J]. Economic Research Journal, 1998(6): 3-10. |

| [5] |

厉以宁. 论城乡二元体制改革[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版, 2008, 45(2): 5-11. LI Yi-ning. The Reform of the Rural-urban Dualism[J]. Journal of Peking University:Philosophy and Social Sciences Edition, 2008, 45(2): 5-11. |

| [6] |

DEMURGER S. Infrastructure Development and Economic Growth:An Explanation for Regional Disparities in China?[J]. Journal of Comparative Economics, 2001, 29(1): 95-117. |

| [7] |

刘生龙, 胡鞍钢. 交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角[J]. 中国工业经济, 2010(4): 14-23. LIU Sheng-long, HU An-gang. Transport Infrastructure and Economic Growth:Perspective from China's Regional Disparities[J]. China Industrial Economics, 2010(4): 14-23. |

| [8] |

黄乾, 余玲铮, 魏下海. 交通基础设施能缩小城乡收入差距吗:基于中国数据的经验分析[J]. 河北大学学报:哲学社会科学版, 2013, 38(4): 44-52. HUANG Qian, YU Ling-zheng, WEI Xia-hai. Can Transport Infrastructure Decline Urban-rural Income Gap:Empirical Evidence from China[J]. Journal of Hebei University:Philosophy and Social Science Edition, 2013, 38(4): 44-52. |

| [9] |

罗能生, 彭郁. 交通基础设施建设有助于改善城乡收入公平吗?:基于省级空间面板数据的实证检验[J]. 产业经济研究, 2016(4): 100-110. LUO Neng-sheng, PENG Yu. Transport Infrastructure Construction and Urban-rural Income Equality:An Empirical Test Based on Provincial Panel Data[J]. Industrial Economics Research, 2016(4): 100-110. |

| [10] |

张培刚, 张建华. 发展经济学[M]. 2版. 北京: 北京大学出版社, 2009: 25-30. ZHANG Pei-gang, ZHANG Jian-hua. Development Economics[M]. 2nd ed. Beijing: Peking University Press, 2009: 25-30. |

| [11] |

王庆云. 交通运输与经济发展的内在联系[J]. 综合运输, 2003(7): 4-7. WANG Qing-yun. Internal Connect between Transport and Economic Development[J]. China Transportation Review, 2003(7): 4-7. |

| [12] |

LAKSHMANAN T R. The Broader Economic Consequences of Transport Infrastructure Investments[J]. Journal of Transport Geography, 2010, 19(1): 1-12. |

| [13] |

李家伟, 刘秉镰. 中国区域交通基础设施发展的制度与政策研究[J]. 物流技术, 2008, 27(3): 1-5. LI Jia-wei, LIU Bing-lian. Study on Systems and Policies of Developing China Regional Traffic Infrastructure[J]. Logistics Technology, 2008, 27(3): 1-5. |

| [14] |

凯恩斯JM. 就业利息和货币通论[M]. 北京: 商务印书馆, 2005: 80-85. KEYNES J M. The General Theory of Employment, Interest, and Money[M]. Beijing: Commercial Press, 2005: 80-85. |

| [15] |

巴罗R, 马丁X. 经济增长[M]. 2版. 上海: 格致出版社, 2010: 85-92. BARRO R, MARTIN X. Economic Growth[M]. 2nd ed. Shanghai: Truth & Wisdom Press, 2010: 85-92. |

| [16] |

藤田昌久, 克鲁格曼P, 维纳布尔斯A J. 空间经济学:城市、区域与国际贸易[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 45-55. FUJITA K, KRUGMAN P, VENABLES A J. Spatial Economics:Urban, Regional and International Trade[M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2011: 45-55. |

| [17] |

李平. 基础设施与经济发展的文献综述[J]. 世界经济, 2011, 35(5): 25-35. LI Ping. Summary of Infrastructure and Economic Development[J]. Journal of World Economy, 2011, 35(5): 25-35. |

| [18] |

孙强, 王庆云, 高咏玲. 交通基础设施投资的地区结构优化模型[J]. 北京交通大学学报:社会科学版, 2012, 11(4): 12-21. SUN Qiang, WANG Qing-yun, GAO Yong-ling. An Optimized Model of Regional Allocation of Transport Infrastructure Investment[J]. Journal of Beijing Jiaotong University:Social Science Edition, 2012, 11(4): 12-21. |

| [19] |

王利彬, 吴群琪. 运输业投资对经济拉动作用的计算方法[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2006, 26(3): 72-75. WANG Li-bin, WU Qun-qi. Contribution Measuring Method of Transportation Development to National Economy Growth[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2006, 26(3): 72-75. |

| [20] |

郑士源, 王浣尘. 交通基础设施最优投资比例的研究[J]. 武汉理工大学学报:交通科学与工程版, 2009, 33(1): 61-63. ZHENG Shi-yuan, WANG Huan-chen. Research on the Optimal Ratio of Transportation Infrastructure Investment[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science & Engineering Edition, 2009, 33(1): 61-63. |

| [21] |

LITMAN T. Evaluating Transportation Equity[J]. World Transport Policy & Practices, 2002, 8(2): 42-49. |

| [22] |

MORISUGI H. Evaluation Methodologies for Transport Projects in Japan[J]. Transport Policy, 2000, 7(1): 35-40. |

| [23] |

杨朗, 石京, 陆化普. 道路设施项目投资公平性的评价方法[J]. 清华大学学报:自然科学版, 2005, 45(9): 1162-1165. YANG Lang, SHI Jing, LU Hua-pu. Equity Evaluation of Road Projects Investment[J]. Journal of Tsinghua University:Science and Technology Edition, 2005, 45(9): 1162-1165. |

| [24] |

于海松, 蒲云, 刘海旭, 等. 经济分布形态下的地区交通投资结构优化[J]. 上海交通大学学报, 2015, 49(4): 450-456. YU Hai-song, PU Yun, LIU Hai-xu, et al. Regional Transportation Investment Structure Optimization under Economic Distribution Pattern[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2015, 49(4): 450-456. |

| [25] |

SU Xue-juan. The Allocation of Public Funds in a Hierarchical Educational System[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2004, 28(12): 2485-2510. |

| [26] |

郭庆旺, 贾俊雪. 公共教育政策、经济增长与人力资本溢价[J]. 经济研究, 2009(10): 22-35. GUO Qing-wang, JIA Jun-xue. Public Education Policy, Economic Growth and Human Capital Premium[J]. Economic Research Journal, 2009(10): 22-35. |

| [27] |

CANNING D. The Contribution of Infrastructure to Aggregate Output[R]. Washington, D. C.: World Bank, 1999.

|

| [28] |

高峰. 交通基础设施投资与经济增长[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2005. GAO Feng. Transport Infrastructure Investment and Economic Growth[M]. Beijing: China Financial and Economic Publishing House, 2005. |

| [29] |

张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J]. 经济研究, 2004(10): 35-44. ZHANG Jun, WU Gui-ying, ZHANG Ji-peng, et al. Estimation of China Provincial Capital Stock (1952-2000)[J]. Economic Research Journal, 2004(10): 35-44. |

| [30] |

何刚, 陈文静. 公共资本和私人资本的生产效率及其区域差异:基于分位数回归模型的研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2008(9): 42-51. HE Gang, CHEN Wen-jing. The Productive Efficiency and Regional Disparities of Public Capital and Private Capital[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2008(9): 42-51. |

| [31] |

刘秉镰, 刘勇. 对我国公路水运交通省际资本存量(1952-2004)的估算[J]. 北京交通大学学报:社会科学版, 2007, 6(3): 44-48. LIU Bing-lian, LIU Yong. Estimation in China Cumulative Amount of Highway and Waterway Capital (1952-2004)[J]. Journal of Beijing Jiaotong University:Social Sciences Edition, 2007, 6(3): 44-48. |

| [32] |

DE LA CROIX D, MICHEL P M. A Theory of Economic Growth:Dynamics and Policy in Overlapping Generations[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

|

| [33] |

国家统计局.北京市2016年国民经济和社会发展统计公报[M].北京: 中国统计出版社, 2016. National Bureau of Statistics. 2016 Statistics Bulletin of National Economic and Social Development of Beijing City[J]. Beijing: China Statistics Press, 2016. |

| [34] |

交通运输部.2016年交通运输行业发展统计公报[J].北京: 人民交通出版社, 2016. Ministry of Transport. Statistics Bulletin on Transportation Industry Development in 2016[J]. Beijing: China Communications Press, 2016. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35