扩展功能

文章信息

- 郑佐雄, 王勇, 雷建明

- ZHENG Zuo-xiong, WANG Yong, LEI Jian-ming

- 基于层次分析的综合待行区全感应控制策略研究

- Study on Full-actuated Control Strategy of Comprehensive Stay Line Area Based on Hierarchy Analysis

- 公路交通科技, 2018, 35(11): 92-99

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(11): 92-99

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.11.012

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-06-01

2. 昆明理工大学 交通工程学院, 云南 昆明 650500;

3. 玉溪市公安局科技信息化支队, 云南 玉溪 653100

2. School of Transportation Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming Yunnan 650500, China;

3. Informatization Detachment of Yuxi Public Security Bureau, Yuxi Yunnan 653100, China

综合待行区控制是在平交路口进口道设置双停车线,并形成主、预信号协调联动,以周期为单位动态调整进口道车道功能,使得机动车在待行区域被重新组织,进而有效地提高平交路口的通行效率,缓解交通拥堵。

江金胜等在多相位平面十字交叉口设置综合待行区,利用元胞自动机对车通过性指标进行建模,发现在流量需求较大的交叉口使用双停车线控制可以明显改善通行效率[1]。自1991年首次提出预信号思想后,英联邦运输局在解决公交优先等主要交通问题的过程中广泛使用了主、预信号协调控制法[2]。Vigas等对设置主、预停车线的平交路口在面对解决公交优先问题时的机动车运行机理、交通组织及待行区尺寸等问题进行了定量研究[3]。直行待行区及左转待行区由于控制逻辑相对简单及其对高峰时期交通流量变化的改善效果良好等优势,现阶段已拥有了较多研究成果[4-7]。Goldblatt等提出了连续流交叉口的概念,利用在主停车线上游的预信号配合相位差的设置,对左转机动车进行提前分流,有效地避免了其与直行机动车流在交叉口处的冲突[8]。Zhao等研究了在路段上设置预信号对下游交叉口的影响,并分析了其对交通运行指标的优化效果[9]。马万经等提出了双停车线进口道主、预信号配时协调控制模型及其设计构思[10],并利用仿真软件验证了特定平交路口的公交优先固定周期及固定相位顺序的感应控制策略所具备的实用性[11]。何必胜等通过VISSIM仿真平台中的可视化逻辑控制模块VisVAP,对平交路口公交优先预信号的感应控制策略进行了动态的仿真模拟及数据分析[12]。陈东静等借助交通仿真软件分析了可变进口道的运行机理及其配时模型,证明了通过预信号实现车道功能的动态调整有利于解决左转及直行车流量存在明显不均匀变化所导致的交通阻塞现象[13]。徐红领等则对预信号在可变车道控制方面的应用进行了研究,分别详细分析了其应用方法、车道设置的条件等内容,并建立了车道功能变换关系模型[14]。

本研究提出了基于层次分析的综合待行区全感应控制策略,并应用VISSIM软件进行仿真实现,减少了工程实施成本,提高了交通控制方案设计的效率,同时对相关参数进行评价,体现了对综合待行区实施感应控制的优越性。

1 综合待行区全感应控制 1.1 机动车运行过程分析(1) 机动车跟驰行为

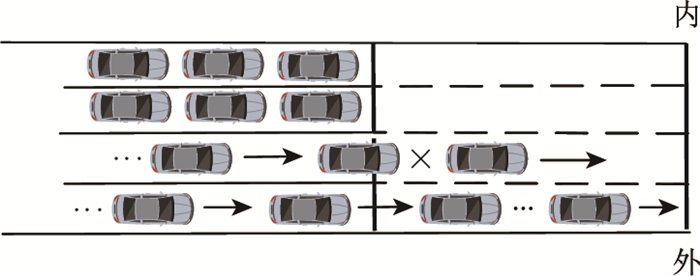

如图 1所示,在预停车线前有左转和直行机动车队,在外侧两车道进入预信号绿灯相位时,其排队车辆陆续驶入待行区,此时主信号相位为红灯,车辆于主停车线前形成二次停车。当满足以下任一条件时,外侧行驶的机动车后车将继续跟随前车行驶,而非转向驶入内侧车道。

|

| 图 1 机动车跟驰行为 Fig. 1 Vehicle following behavior |

| |

① 车辆前段尚未超出预信号停车线;

② 外侧机动车道还存在足够的纵向空间容纳驶入机动车;

③ 内侧机动车道不存在足够的车辆偏转空间供外侧机动车道车辆进行换道时。

(2) 机动车换道行为

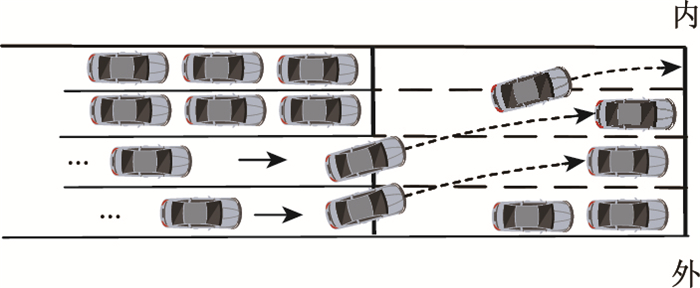

如图 2所示,当内侧机动车道存在足够的纵向空间及偏转空间时,进入综合待行区的机动车辆便会伺机从外侧机动车道转向驶入内侧机动车道,并获得在车道纵向上的优先通过权。

|

| 图 2 机动车换道行为 Fig. 2 Vehicle lane changing behavior |

| |

1.2 感应控制方法

根据检测器设置的位置和控制方式的差异,感应信号控制可分为半感应控制和全感应控制[15]。感应控制根据功能分类可分为有“抢”、“要”相位感应,跳转相位感应,相序优化感应及有效绿灯时间感应等控制类型,但上述感应控制类型的基础则均是基于周期、有效绿灯及相位相序等经典控制模型的方案优化。

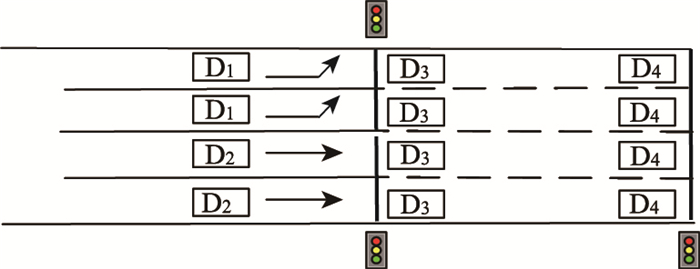

1.3 检测器位置设置选择环形线圈检测器来实现感应控制策略。如图 3所示,为综合待行区检测器安装位置示意图,其包括左转检测组(D1)、直行检测组(D2)、预信号检测组(D3)、及主信号检测组(D4),根据其所检测指标的差异及实现的具体功能,上述检测器可分为3类:(1)相位切换检测器(2)车辆空驶检测器(3)车辆排队检测器。

|

| 图 3 综合待行区检测器的设置 Fig. 3 Detector setting at comprehensive stay line area |

| |

为实现感应控制,使得综合待行区主、预信号协调放行,保证各流向机动车顺利通过交叉口,达到优化相位相序的目的,D1,D2应该同时具备车辆排队检测器和车辆空驶检测器两种功能;为了在候驶区域被充分利用,即确保主信号相位绿灯起亮之前的车道利用率最大化,D3应设置为相位切换检测器;为了确保候驶区内的机动车在主信号单相位有效绿灯时间内全部顺利驶入交叉口,以及各主相位之间的协调启亮,D4应同时具备相位切换检测器及车辆空驶检测器的功能。

1.4 基于层次分析的感应控制策略在对综合待行区实施全感应控制策略的过程中,主要目的是优化相位相序及绿灯时间,由于平交路口的几何特性,各主停车线信号灯之间的相位及相序延用传统控制逻辑设计,而相比于传统的平交路口,综合待行区的感应控制需充分考虑单进口道主、预信号之间的控制逻辑,因此为实现综合待行区全感应控制策略,应具体分为如下两个逻辑层次进行描述:

层次1各进口道之间(主信号各相位之间)

(1) 如果在前相位绿灯时间已超过最小阈值且没有机动车连续驶入,而在后相位有车排队,则由前相位向后相位跳转。

(2) 若本相位已超过绿灯时间的最大阈值却仍有机动车持续到达,此时若后相位检测器未被占用(即无驻车现象),则在后相位主停车线上游驻车现象发生前,持续本相位的绿灯启亮。

(3) 若本相位已超过绿灯时间的最大阈值,后相位各主停车线上游无驻车现象,则跳过后相位,执行有驻车现象或连续驶入的相位。

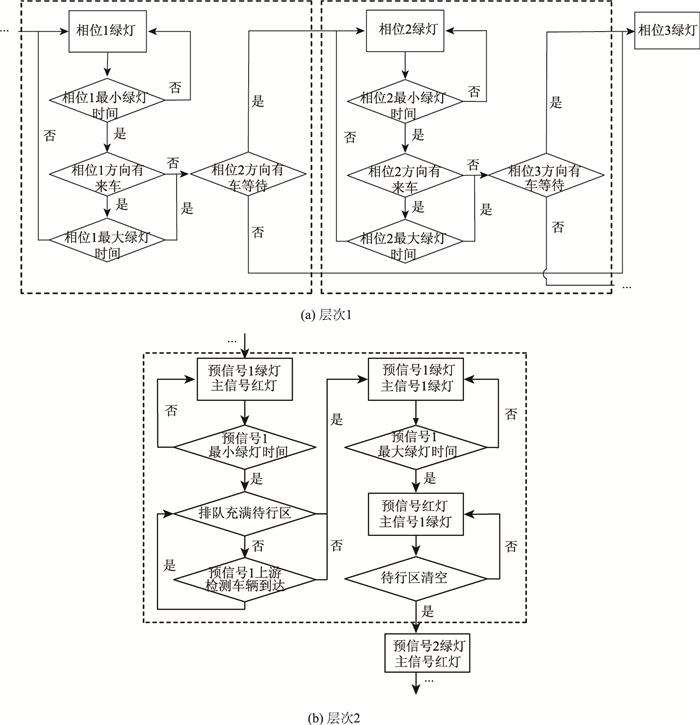

图 4(a)是层次1的逻辑控制流程图,虚线框内的部分表示一个主信号相位之间的转换单元,主信号相位的整个控制过程可看作M个上述转换单元的循环(M为每周期相位数)。

|

| 图 4 控制逻辑流程图 Fig. 4 Flowchart of control logic |

| |

层次2某特定进口道前后停车线之间(主、预信号各相位之间)

此过程可以简化看作单向绿波协调控制过程,主要研究单进口综合待行区设置后两停车线之间预相位绿灯启亮交替规则,该层次可概括为下述感应控制逻辑。

(1) 初始相位设置成预信号绿灯、主信号红灯启亮的协调相位时,简化表示为[预绿,主红],若预信号绿灯已超过其最小阈值且待行区可容纳空间已充满机动车,主信号相位则被切换为绿灯,协调相位切换为[预绿,主绿], 主信号进入本相位对应的单进口道协调控制。

(2) 当待行区可容纳空间未充满机动车,且没有被检测到上游有机动车持续通过,则允许主信号相位直接被切换为[预绿,主绿]。

(3) 当协调相位被切换为[预绿,主绿]后,如果预信号绿灯时间已超过最大阈值,则进入[预红,主绿]的协调相位。

(4) 当协调相位被切换至[预红,主绿]后,若检测器无法检测到驻车,则说明机动车已被清空,协调相位被切换为[预红,主红],该进口道协调控制周期结束,主信号后相位对应的进口道协调控制重复上述流程。

图 4(b)表示当预信号仅存在两股机动车流交替放行时,层次2对应的控制逻辑流程图。

其中虚线框内部分代表单个协调控制单元,由于该过程仅发生在某特定进口道内,且每个协调控制单元都与单个主信号相位的绿灯时间相对应,随着主信号本相位及后相位之间的切换而切换,因此主、预信号协调感应控制过程可看作N个上述协调控制单元配合检测器而进行的自动循环(N为每周期预信号绿灯相位个数)。

由于上述两个逻辑层次是通过主信号相位的切换相互关联的,因此可配合检测器位置设置、感应信号控制参数设置等得出平交路口设置综合待行区后的全感应控制策略。

1.5 感应信号控制参数无论是选择半感应控制策略还是选择全感应控制策略,均需要对以下参数进行说明:

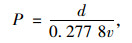

(1) 最小绿灯时间

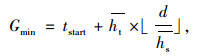

感应信号控制过程中,每个信号周期内的每个相位均应设有一个最小绿灯时间,通常最小绿灯时间的设置均应包括初始绿灯时间和一个单位的绿灯延长时间,其计算公式如下:

|

(1) |

式中,Gmin为最小绿灯时间; tstart为车辆启动时间; d为检测器与停车线之间的距离。其中

(2) 最大绿灯时间

最大绿灯时间的设定应基于定时信号控制的设置方法,以F-B法为例,其表达式为:

|

(2) |

式中,σ为扩展系数(σ=1.25~1.5);C0为最佳周期时间;yi为i相位的关键车道组流率比;Y为所有相位关键车道组流率比之和。

(3) 检测器位置及预设时间间隔

对于车辆空驶检测器、车辆排队检测器而言,检测器到停车线的通行时间可作为延长绿灯时间、车道空闲状态与车道拥挤状态的依据,即预设时间间隔。其计算公式如下:

|

(3) |

式中,P为检测器到停车线的通行时间;v为进口道车辆的平均行驶速度。

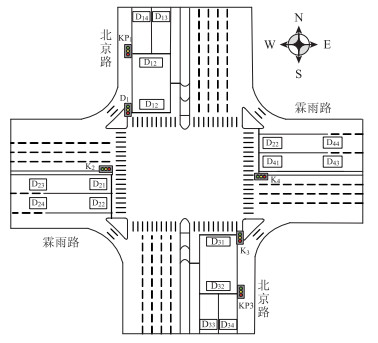

2 仿真试验 2.1 路网描述以昆明市北京路-霖雨路为例,利用VISSIM对其进行全感应控制策略的试验及仿真运行。根据实地勘查数据,该平交路口的道路现状与车流量现状均符合设置综合待行区的要求,与上下游平交路口的距离较远并且各进口道均不设置展宽,主、预停车线间的车辆行为较为简单。不考虑右转及掉头机动车,南北向(北京路)进口各包含2条直行车道及2条左转车道,东西向(霖雨路)进口各包含3条左转及1条右转车道。

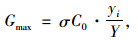

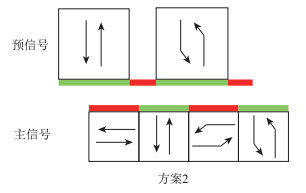

2.2 全感应控制方案设计(1) 协调方案设置

根据主信号相序的不同,为充分利用相位时间,使用图 5所示的主、预信号协调方案为基准信控方案。

|

| 图 5 主、预信号协调相位图方案 Fig. 5 Scheme of main and pre-signal coordination phases |

| |

(2) 感应控制流程设置

实际案例中,对南北方向设置综合待行区,各进口道直行、左转机动车均设置专用相位。由图 5信号方案的相位顺序,存在如表 1中所示的6种主、预信号绿灯组合相位。

(3)车辆检测器设置

案例交叉口全感应式信号控制的检测器设置如图 6所示(此处示意的仅为检测器组位置及功能,与实际仿真建模所设置的检测器数量无关)。图中Dij(i=1, 2, 3, …, n; j=1, 2, 3, …, n)表示第i个方向进口道的第j个检测器组,Ki(i=1, 2, 3, …, n)表示设置在第i个方向主停车线上的信号灯组。

|

| 图 6 全感应控制检测器设置示意图 Fig. 6 Setting of full-actuated control detectors |

| |

2.3 基于VISVAP的仿真试验

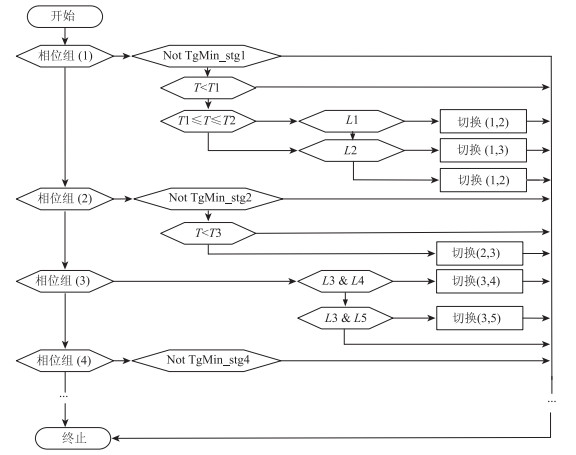

利用VAP将相位流程进行仿真编程[16],生成了如图 7所示的感应控制策略逻辑框架图(VISVAP主程序流程图),表 2是其中所涉及的控制函数及其含义:

| 控制函数 | 含义 |

| 时距(Dij) | Dij检测到的车头时距,以表示Dij上方的无车辆排队的空闲状态 |

| 占有(Dij) | Dij检测到的车辆连续通过时间,以表示Dij上方有车辆排队的拥挤状态 |

| 占据(Dij) | Dij检测到在某一时刻有车辆在其上方停留,用来表示相位转换时机 |

| 切换(pi, pj) | 从相位pi到相位pj的转换过程 |

|

| 图 7 VISVAP逻辑流程图 Fig. 7 Flowchart of VISVAP logic |

| |

如图 7中所示为部分VISVAP的感应控制程序逻辑流程图,图中各条件判断语句的含义为:

(1) 相位组Stage(i)(i=1, 2, 3):对应表 1的第i相位组。

(2) 时间条件Not TgMin_stgi(i=1, 2):未达到第i相位组主信号最小绿灯时间;T1:预信号直行相位最小绿灯时间;T2:东西左转相位最大绿灯时间;T3:预信号直行相位最大绿灯时间。

(3) 逻辑条件Li(i=1, 2, 3, 4, 5)为逻辑条件语句。

L1:占据(D12)或占据(D32), 表示检测器组D12,D32检测到至少有一组上方有车辆排队等待,即至少南、北其中一个进口道的待行区空间被机动车占满,此时检测器组D12,D32要求南北方向主信号切换至直行绿灯。

L2:(占有(D14)>5.0) & (占有(D34)>5.0), 表示检测器组D14,D34上方均有机动车连续驶过时间超过设定阈值(5 s),且南、北进口道直行预信号停车线上游无后续车辆到达,D14,D34要求控制器控制预信号直行红灯提前启亮。

L3:(时距(D11) >3.5) & (时距(D31)>3.5),检测器组D11,D31车头时距均超过设定阈值(3.5 s),表示南、北进口道综合待行区排队机动车均已驶出,D11,D31要求控制器控制南北方向主信号红灯启亮。

L4:占据(D22)或占据(D42),表示检测器组D22,D42至少有一组上方有车辆排队等待,东西方向直行进口道之一有驻车,D22,D42要求切换至东西方向直行、南北方向左转预信号。

L5:时距(D24)>3.5) & 时距(D44)>3.5), 检测器组D24, D44车头时距均超过设定阈值(3.5 s),东西方向直行进口道无车辆到达,直接跳过东西直行相位。

由于篇幅限制,本节只列出相位组1至相位组3的感应控制流程的VISVAP逻辑表达及相关语句含义,相位组4至相位组6同理。

3 运行结果评价利用VISSIM仿真对比固定配时控制方案以及本研究提出的全感应控制方案的控制效果。根据现场踏勘调查,对应VISSIM软件运行中仿真秒,将昆明市北京路与霖雨路交叉口某上午1 h时间区间(10:30-11:30)的现状车流量(表 3)输入仿真软件,并分别输入现状信号配时方案及两种不同的预信号配时方案,每种方案仿真15次,每次仿真5 000仿真秒,采集400~4 000仿真秒的主要评价参数[17-18]进行分析,并将交叉口车均延误、平均停车次数的评价结果列于表 4。

| 时段 | 流向 | 各进口小时交通量/(pcu·h-1) | |||

| 东 | 西 | 南 | 北 | ||

| 10:30—10:40 | 左转 | 89 | 94 | 421 | 392 |

| 直行 | 365 | 432 | 683 | 711 | |

| 右转 | 211 | 178 | 240 | 215 | |

| 10:40—10:50 | 左转 | 92 | 103 | 378 | 364 |

| 直行 | 333 | 364 | 652 | 640 | |

| 右转 | 102 | 76 | 321 | 196 | |

| 10:50—11:00 | 左转 | 121 | 98 | 322 | 384 |

| 直行 | 343 | 302 | 596 | 634 | |

| 右转 | 111 | 102 | 202 | 238 | |

| 11:00—11:10 | 左转 | 107 | 87 | 389 | 411 |

| 直行 | 382 | 297 | 712 | 804 | |

| 右转 | 211 | 243 | 284 | 216 | |

| 11:10—11:20 | 左转 | 92 | 121 | 438 | 387 |

| 直行 | 418 | 423 | 786 | 821 | |

| 右转 | 248 | 267 | 335 | 368 | |

| 11:20—11:30 | 左转 | 117 | 105 | 520 | 465 |

| 直行 | 512 | 493 | 826 | 908 | |

| 右转 | 322 | 298 | 368 | 417 | |

| 仿真秒 | 信控 方案 |

车均 延误/s |

车均延误 优化率/% |

车均停车 次数 |

停车次数 优化率/% |

| 400~1 000 (10:30—10:40) |

固定配时 | 62.5 | — | 1.15 | — |

| 全感应 | 38.3 | 38.72 | 0.83 | 27.83 | |

| 1 000~1 600 (10:40—10:50) |

固定配时 | 53.7 | — | 1.38 | — |

| 全感应 | 35.2 | 34.45 | 0.91 | 34.06 | |

| 1 600~2 200 (10:50—11:00) |

固定配时 | 67.2 | — | 1.23 | — |

| 全感应 | 37.7 | 43.90 | 0.75 | 39.02 | |

| 2 200~2 800 (11:00—11:10) |

固定配时 | 58.4 | — | 1.18 | — |

| 全感应 | 40.2 | 31.16 | 0.82 | 30.51 | |

| 2 800~3 400 (11:10—11:20) |

固定配时 | 72.1 | — | 1.41 | — |

| 全感应 | 37.9 | 47.43 | 0.88 | 37.59 | |

| 3 400~4 000 (11:20—11:30) |

固定配时 | 75.1 | — | 1.39 | — |

| 全感应 | 41.4 | 44.87 | 0.83 | 40.29 |

仿真结果显示:

(1) 各仿真时段内,全感应控制策略的车辆延误仿真结果均小于固定配时的仿真结果,其中固定配时的最大车均延误时间为75.1 s,最小车均延误时间为53.7 s;全感应控制策略的最大车均延误时间为41.1 s,最小车均延误时间为35.2 s;全感应控制相对于固定控制车均延误时间的最大优化率为47.43%,最小优化率为31.16%。

(2) 各仿真时段内,全感应控制策略的车均停车次数仿真结果均小于固定配时的仿真结果,其中固定配时的最大车均停车次数为1.41次,最小车均停车次数为1.15次;全感应控制策略的最大车均停车次数为0.91次,最小车均停车次数为0.75次;全感应控制相对于固定控制车均停车次数的最大优化率为40.29%,最小优化率为27.83%。

上述分析结果表明,当平交路口的车流量在某时间区间内存在明显波动时,为其进口道设置综合待行区,并使用本研究提出的全感应信号控制策略,可明显改善平交路口整体的交通运行状况。

4 结论随着信息化及车辆检测技术的发展,交叉口感应控制策略的实施可较大程度地改善传统固定配时信号控制效果。本研究通过研究综合待行区车辆运行特点以及主、预信号协调方案设计,详细考虑了同一进口道的预信号与主信号之间的控制逻辑,提出了一种基于层次分析概念的综合待行区全感应控制策略,借助交通仿真软件VISSIM和其内置的VISVAP感应控制模块,对典型交叉口进行仿真,验证了本研究所提出的感应控制方案的有效性。结果显示,感应控制策略的实施可降低交叉口的车均延误时间和平均停车次数,对时段内流量波动较大的设置综合待行区的进口道具有较明显的控制效果。

| [1] |

江金胜, 董力耘. 信号灯交叉口处综合待行区的建模与模拟[J]. 上海大学学报:自然科学版, 2012, 18(6): 606-611. JIANG Jin-sheng, DONG Li-yun. Modeling and Simulation of Versatile Waiting-area at Isolated Signalized Intersection[J]. Journal of Shanghai University:Natural Science Edition, 2012, 18(6): 606-611. |

| [2] |

WU Jian-ping, HOUNSELL N. Bus Priority Using Pre-signals[J]. Transportation Research Part A:Policy and Practice, 1998, 32(8): 563-583. |

| [3] |

VIGAS J, LU B. The Intermittent Bus Lane Signals Setting Within an Area[J]. Transportation Research, Part C:Emerging Technologies, 2004, 12(6): 453-469. |

| [4] |

李颖宏, 郑增强, 郭伟伟, 等. 交叉口直行待行区设置研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(7): 120-126, 148. LI Ying-hong, ZHENG Zeng-qiang, GUO Wei-wei, et al. Research on Setting of Waiting Area for Through Vehicles at Intersection[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(7): 120-126, 148. |

| [5] |

王浩, 包林基, 云美萍. 交叉口直行待行区的车辆延迟启动策略分析[J]. 公路交通科技, 2016, 33(4): 108-112. WANG Hao, BAO Lin-ji, YUN Mei-ping. Analysis of Delayed Starting Strategy for Through Vehicles at Intersection Waiting-zone[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(4): 108-112. |

| [6] |

季彦婕, 邓卫, 王炜. 信号交叉口左转机动车等待区设置方法研究[J]. 公路交通科技, 2006, 23(3): 135-138. JI Yan-jie, DENG Wei, WANG Wei. Study on the Layout of Left-turn Vehicles Waiting Area at Signallized Intersections[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(3): 135-138. |

| [7] |

王殿海, 李丽丽, 陈永恒. 机动车左弯待转区设置的临界条件[J]. 公路交通科技, 2009, 26(11): 132-135. WANG Dian-hai, LI Li-li, CHEN Yong-heng. Critical Condition for Setting Left-turn Waiting Area[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(11): 132-135. |

| [8] |

GOLLEDBLATT R, MIER F, FRIEDMAN J. Continuous Flow Intersection[J]. ITE Journal, 2006, 64(7): 35-42. |

| [9] |

ZHAO Jian-li, WU Jian-ping. Application of Microscopic Simulation Technology in a Pre-signal Control Method at a Complex Intersection[C]//Proceedings of the International Conference on Technology Management and Innovation. Wuhan: ASME Press, 2010: 612.

|

| [10] |

马万经, 谢涵洲. 双停车线进口道主、预信号配时协调控制模型[J]. 吉林大学学报:工学版, 2013, 43(3): 633-639. MA Wan-jing, XIE Han-zhou. Integrated Control of Main-signal and Pre-signal on Approach of Intersection with Double Stop Line[J]. Journal of Jilin University:Engineering and Technology Edition, 2013, 43(3): 633-639. |

| [11] |

马万经, 杨晓光. 单点公交优先感应控制策略效益分析与仿真验证[J]. 系统仿真学报, 2008, 20(12): 3309-3313. MA Wan-jing, YANG Xiao-guang. Efficiency Analysis of Transit Signal Priority Strategies on Isolated Intersection[J]. Journal of System Simulation, 2008, 20(12): 3309-3313. |

| [12] |

何必胜, 宋瑞, 何世伟, 等. 交叉口公交优先预信号感应控制策略仿真实现[J]. 系统仿真学报, 2011, 23(9): 1909-1914, 1944. HE Bi-sheng, SONG Rui, HE Shi-wei, et al. Simulation of Transit Priority Based Pre-signal Actuated Control in Intersection[J]. Journal of System Simulation, 2011, 23(9): 1909-1914, 1944. |

| [13] |

陈东静, 李林波, 朱锐, 等. 信号交叉口可变车道主预信号配时协调关系研究[J]. 重庆交通大学学报:自然科学版, 2013, 32(2): 252-257. CHEN Dong-jing, LI Lin-bo, ZHU Rui, et al. Coordinate Relationship between Main Signals and Pre-Signals of the Variable Lane at Signalized Intersection[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science Editin, 2013, 32(2): 252-257. |

| [14] |

徐红领.信号交叉口可变车道预信号关系的研究[D].北京: 北京工业大学, 2014. XU Hong-ling. Relationship of Variable Lane Pre-signals at Signalized Intersections[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2014. |

| [15] |

徐建闽. 交通管理与控制[M]. 北京: 人民交通出版社, 2007. XU Jian-min. Traffic Management and Control[M]. Beijing: China Communications Press, 2007. |

| [16] |

PTV-Planung Transport Verkehr AG. VISSIM 7.0 User Manual[R/CD]. Carlsruhe, Germany: PTV, 2014.

|

| [17] |

成卫, 别一鸣, 刘志远. 基于机动车延误的Hook-turn交叉口信号控制方案优化方法[J]. 中国公路学报, 2015, 28(3): 94-101. CHENG Wei, BIE Yi-ming, LIU Zhi-yuan. Signal Control Scheme Optimization Method for Intersection with Hook-turn Based on Motor Vehicle Delay[J]. China Journal of Highway and Transport, 2015, 28(3): 94-101. |

| [18] |

王文博, 周继彪, 陈红, 等. 基于VISSIM仿真的事故路段通行能力估算方法[J]. 公路交通科技, 2015, 32(12): 120-127. WANG Wen-bo, ZHOU Ji-biao, CHEN Hong, et al. A Simulation Method for Capacity in Traffic Accident Section Based on VISSIM[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(12): 120-127. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35