扩展功能

文章信息

- 李喜, 王选仓, 叶宏宇, 王鑫, 胡贵华

- LI Xi, WANG Xuan-cang, YE Hong-yu, WANG Xin, HU Gui-hua

- 基于实际工况的沥青路面合理改性匹配关系研究

- Study on Matching Relationship of Asphalt Pavement Rational Modification Based on Actual Working Conditions

- 公路交通科技, 2018, 35(11): 26-35

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(11): 26-35

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.11.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-08-08

2. 湖南省交通建设质量安全监督管理局, 湖南 长沙 410116

2. Hunan Provincial Quality and Safety Supervision Bureau of Transport Construction, Changsha Hunan 410116, China

改性沥青以其良好的路用性能在公路建设中使用越来越多,然而路面改性方案的确定及改性沥青的选择,缺乏相关的标准与规范,往往依据工程经验进行[1]。道路全线通常采取单一改性措施,这样会增加工程费用并使得特殊路段指标不能满足要求。例如道路纵坡、弯道等处因受力条件较差,往往过早出现车辙等病害,影响整条道路使用性能,但设计时并没有对这些路段进行特殊考虑,导致改性效果达不到要求或造成材料浪费。为了使改性沥青充分发挥作用,有效改善线形不良路段的车辙病害,开展沥青路面改性研究十分必要且迫切[2-3]。

国外改性沥青研究起步较早,但在欧洲、美国等发达国家,道路交通车流量大,小客车在高速公路上所占的比例较高[4],公路交通管制控制有效,重载超载现象很少,即使在道路条件不良的路段,也不会出现过早的早期破坏[5],因此对于长陡坡、小半径等特殊路段的研究很少。近些年,国内开展了关于改性沥青匹配关系的研究,吴浩[6]分析了陡长路段车辆的行驶特性,提出了细集料填充、粗骨料骨架的沥青混合料优化设计。王家主[7]分析了长大纵坡沥青路面车辙病害的成因,提出了骨架密实型沥青混合料的设计方法。杨军等[8]以黏弹性理论为基础,证实中面层最容易产生车辙。曹阳[9]分析了不同车速、坡度与不同半径陡坡、急弯路段路面的力学响应,得到了纵坡、半径对路面弯沉、剪应力、拉应变的影响。然而,国内相关研究对特殊路段并没有形成系统的设计方法,往往只是几种结构或材料的对比选用[10-11],具有一定的局限性。因此,有必要对特殊路段受力进行研究,并提出针对沥青路面特殊路段的设计方法,以便指导路面设计与施工,减少路面病害,提高路面整体寿命[12-13]。

针对目前面临的现状,本研究从沥青路面结构受力状态的角度出发,提出路面工作状况分级,并分析其与材料抗剪强度的关系,建立沥青路面合理改性匹配关系,为提出不同路段科学、合理的改性方案奠定基础。

1 湖南省路面结构及面层改性效果调查分析 1.1 湖南省沥青路面结构及面层改性使用调查分析 1.1.1 湖南省路面结构分析为建立湖南省公路典型新结构有限元模型,对湖南省道路结构进行调查分析得:

(1) 湖南省沥青路面上面层大多采用SMA-13和细粒式沥青混凝土AC-13,几乎所有高速公路中面层均采用中粒式沥青混凝土AC-20,下面层均采用AC-25,极少采用沥青碎石。

(2) 近年来湖南省修建的高速公路沥青路面结构多为SMA-13(AC-13)+AC-20+AC-25+水稳碎石基层。

(3) 湖南省高速公路路面结构厚度一般在70~75 cm之间,沥青面层厚度一般为15~18 cm,多数采用(4+5+6) cm,(4+6+7) cm,(4+6+8) cm的组合形式,基层厚度组合一般为(18+18+20) cm。

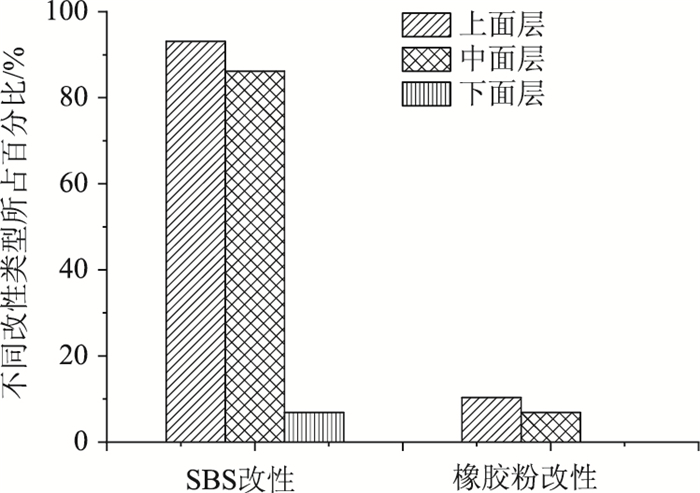

1.1.2 路面面层改性使用调查调查统计湖南省29条高速公路的改性状况,如图 1所示。

|

| 图 1 湖南省改性沥青使用情况 Fig. 1 Application of modified asphalt in Hunan Province |

| |

通过对湖南省面层改性材料的调查数据可得,SBS改性沥青在混合料中的掺量集中在3%~5%之间,这是因为随着SBS掺量增加,对沥青性能的改善效果趋于稳定,若继续增大掺量,不但起不到改善性能的目的,而且造成材料浪费,增加工程造价。工程应用中SBS的掺量以4%,4.5%,5%居多,相同种类的混合料在一定范围内随着SBS掺量的增加动稳定度增大。

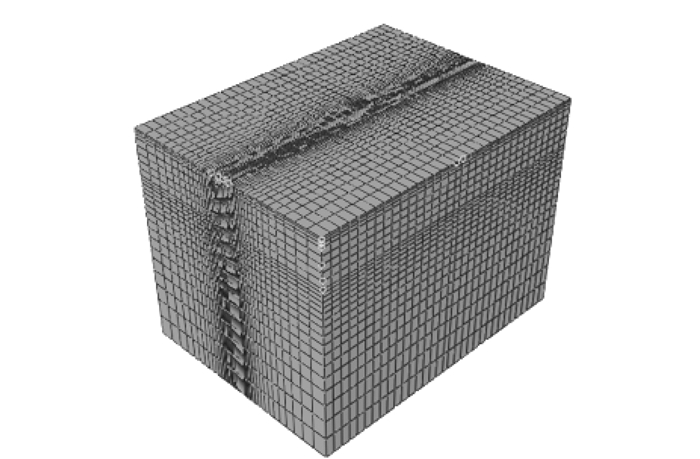

2 基于改性需求的路面工作状况分级 2.1 计算模型的建立通过确定的湖南省高速公路沥青路面结构建立有限元模型。选取路面结构及相关参数(表 1)。有限元模型以空间直角坐标系为基准,尺寸为5 m×6 m×5 m。应力分析时采用BZZ-100标准轴载[12-13],将双圆均布荷载作用面积等效为矩形,尺寸为19.2 cm×18.6 cm,双轮中心距离为31.4 cm。对路面横向两端限制横向水平位移,对路面纵向限制纵向水平位移[14-16];路基底面设为固定端,计算单元类型采用8节点等参立方体单元C3D8R[17],建立的有限元如图 2所示。

| 路面结构层 | 材料类型 | 厚度/cm | 20 ℃回弹模量/Pa | 泊松比 |

| 上面层 | SMA-13 | 4 | 1.4×109 | 0.25 |

| 中面层 | AC-20 | 6 | 1.2×109 | 0.25 |

| 下面层 | AC-25 | 8 | 1.0×109 | 0.25 |

| 上基层 | 5%水泥稳定碎石 | 18 | 1.5×109 | 0.2 |

| 下基层 | 5%水泥稳定碎石 | 18 | 1.5×109 | 0.2 |

| 底基层 | 4%水泥稳定碎石 | 20 | 1.3×109 | 0.2 |

| 土基 | — | — | 4.0×106 | 0.35 |

|

| 图 2 有限元模型 Fig. 2 Finite element mode |

| |

2.2 沥青路面受力分析

通过建立的有限元模型,计算不同纵坡、转弯半径、轴载下路面面层的剪应力如下。

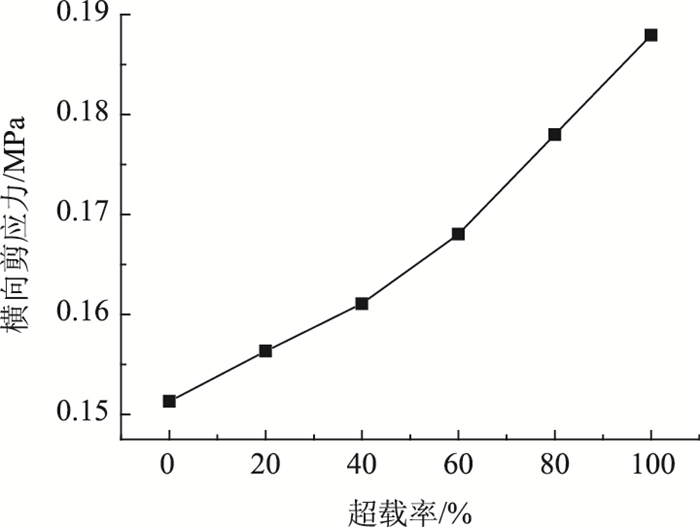

(1) 轴重的影响

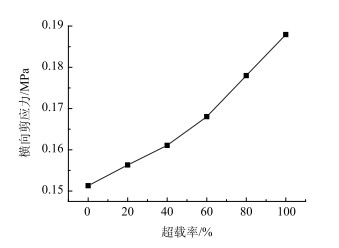

近年来,我国高速公路行车荷载呈现出轴数多、轴载重、轮压高等特点,车辆超载、超限现象普遍存在。本研究计算了路面结构在轴载100~200 kN间6种情况下的最大剪应力,如图 3所示。

|

| 图 3 最大剪应力随轴重变化趋势 Fig. 3 Maximum shear stress varying with axle load |

| |

可以看出,面层最大剪应力随着轴重的增大而增大,轴重由标准轴载100 kN增大到200 kN时,剪应力增加约24.2%,且当超载率较小时,面层最大剪应力增大幅度较小。随着超载率的增大,面层最大剪应力增加显著。

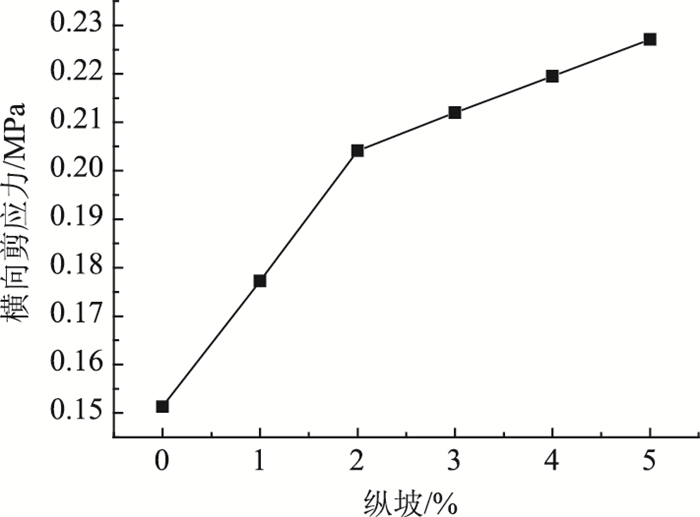

(2) 道路线形的影响

车辆在纵坡、弯道路段行驶,较多的荷载分配到水平行车方向[14],导致剪应力增大。不同纵坡下最大剪应力变化曲线如图 4所示。

|

| 图 4 不同纵坡下最大剪应力变化曲线 Fig. 4 Curve of maximum shear stress varying with longitudinal slope |

| |

从图 4可以看出,纵坡在2%以下时对剪应力影响很小,但当坡度达到2%时,剪应力增大到0.2 MPa,且此后以3.8%的速度随坡度的增大直线增长,纵坡达到5%时,剪应力达到0.23 MPa。这是因为车辆在上坡行驶过程中,为了克服阻力,司机一般采取动力上坡的方式。当车辆慢速行驶时,轮胎与路面之间的水平荷载增大,故应提高纵坡路段沥青路面中面层的抗剪强度。

车辆在转弯时,受到半径方向的向心力,水平荷载增大,受到的剪应力增大。图 5表明,当平曲线半径小于550 m时,随着半径的减小,面层最大横向剪应力呈直线增长,半径每减小100 m,横向剪应力增大21.6%。半径大于650 m时,半径对横向剪应力影响已很小,可酌情考虑。当半径为极限半径250 m时,横向剪应力达到0.6 MPa以上,因此,应严格限制平曲线半径,尽量避免极限半径的出现。

|

| 图 5 不同转弯半径面层剪应力变化曲线 Fig. 5 Curve of surface shear stress varying with turning radius |

| |

(3) 温度的影响

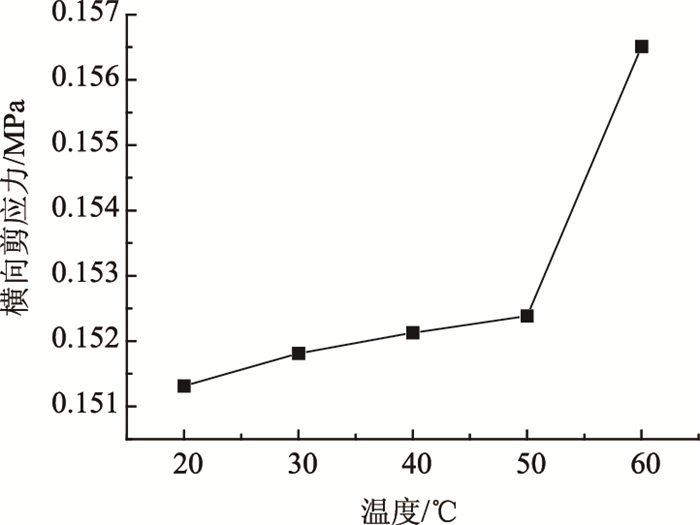

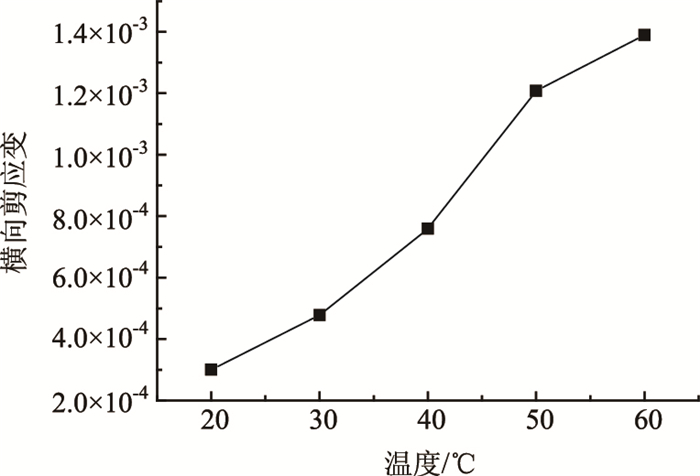

沥青混合料具有典型的黏弹性特性,其力学性能指标与温度密切相关。低温时,回弹模量较大,而随着温度的升高,塑性变形显著增大,抗变形能力降低。分别计算20~60 ℃情况下路面的剪应力、剪应变,如图 6、图 7所示。

|

| 图 6 面层最大横向剪应力随温度变化曲线 Fig. 6 Curve of maximum transverse shear in surface varying with temperature |

| |

|

| 图 7 面层最大剪应变随温度变化曲线 Fig. 7 Curve of maximum shear strain in surface varying with temperature |

| |

由图 6、图 7看出,温度升高,面层最大横向剪应力增加幅度较小,但横向剪应变明显增大,60 ℃剪应变约为20 ℃剪应变的4.6倍。对比剪应力与剪应变的变化发现,剪应变的增长幅度明显大于剪应力,这是因为温度升高,沥青混合料模量减小,抵抗变形的能力下降,相同的应力水平下,变形增大。由此可见,温度不仅对剪应力有影响,而且会使沥青混合料的力学特性发生改变,导致面层抗剪能力急剧衰减,从而加速车辙的产生。

2.3 单因素沥青路面工作状况分级通过路面受力,将沥青路面力学状态影响因素归纳为行车荷载及道路线形。考虑到工程实用性[18-19],需将上述因素转化为便于实际工程应用的评价指标,对沥青路面工作状态进行分级评定。

(1) 交通荷载分级

行车荷载对沥青路面工作状态的影响可用交通荷载分级对评价指标进行分级评定。随着我国经济快速发展,目前我国新建高速公路交通荷载一般为重交通及以上,考虑工程实用性,将行车荷载对工况的影响以交通等级为评级指标分为两级,即重载交通及普通交通,分级标准如表 2所示。

| 工况分级 | 交通等级 | 累计货车交通量/次 |

| 1级(重载交通) | 特重交通、极重交通、重交通 | ≥5.0×106 |

| 2级(普通交通) | 轻交通、中等交通 | <5.0×106 |

(2) 道路线形

道路线形包括纵坡及平曲线两个部分,为便于实际工程应用,本研究将道路线行的影响以纵坡度、坡长、平曲线半径为评价指标进行分级评定,按道路线形分为特殊路段及一般路段,分级指标如表 3所示。

| 道路线形工况分级 | 线形条件 |

| 特殊路段 | 纵坡>2.0%且坡长>1 km或平曲线半径<450 m |

| 一般路段 | 其他 |

(3) 温度

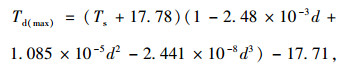

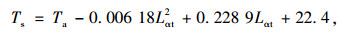

通过2.2节分析表明,温度对沥青路面面层工作状态的影响较为显著,但分析时采用的温度为路面面层平均温度,路面温度主要受太阳辐射和气温的影响,为方便工程应用,应建立路面温度与气温的相关关系,本研究采用SHPR回归模型计算不同气温条件下沥青路面的温度,公式为[15-16]:

|

(1) |

|

(2) |

式中,Td(max)为路面内某深度最高温度;Ts为路表最高温度;d为距离路表深度;Ta为最高气温;Lαt为纬度。

湖南省大部分地区处于北纬28°,根据式(1)~(2)计算不同气温下沥青路面温度,如表 4所示。

| 深度/mm | 气温/℃ | |||

| 10 | 20 | 30 | 40 | |

| 0 | 35.96 | 45.96 | 55.96 | 65.96 |

| 40 | 31.48 | 40.65 | 49.81 | 58.98 |

| 100 | 27.15 | 35.52 | 43.88 | 52.24 |

| 180 | 23.21 | 30.84 | 38.47 | 46.10 |

| 平均 | 26.00 | 38.00 | 47.00 | 56.00 |

通过计算不同温度下路面的受力,发现应力与应变在路面温度为50 ℃发生转折,对照图 6路面面层结构平均温度为50 ℃时,气温约为30 ℃,因此以30 ℃为界将温度分为两级。

2.4 基于改性需求的路面工作状况综合分级通过对面层力学响应的分析,发现纵坡和超载率对面层结构应力影响显著,综合考虑上述影响因素,对路面结构实际工作状况分级[18-19],见表 5。

| 路面和线形 | 气候分区Ⅰ区 | 气候分区Ⅱ区 | ||||

| 1级荷载 | 2级荷载 | 1级荷载 | 2级荷载 | |||

| 半刚性基层沥青路面 | 一般路段 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |

| 特殊路段 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ||

| 桥面、复合式路面 | 一般路段 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |

| 特殊路段 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | ||

研究发现,压应力与剪应力随深度增加而较小,因此在相同条件下,桥面比半刚性基层路面受力更不利,故在工况分级时提高一个等级。

不同工况对应的剪应力范围见表 6。

| 工况 | 剪应力区间/MPa |

| Ⅰ | >0.6 |

| Ⅱ | (0.4,0.6) |

| Ⅲ | <0.4 |

如表 6所示,沥青路面工作状态分为3级,Ⅰ级工况条件较差,Ⅱ级工况次之,Ⅲ级工况相对较好。对于Ⅰ级工况可采用性能较好的改性沥青混合料,也可考虑对多级面层结构进行改性;对于Ⅱ级工况,可适当降低对沥青混合料的性能要求,比如使用普通沥青混合料或减小面层改性厚度,Ⅲ级工况只要满足路用性能即可;Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ级工况条件可位于同一道路,即不同路段采取不同的改性设计方案。基于路面改性需求的沥青路面工作状态分级的确定,能有效指导沥青路面面层改性材料设计,为合理改性匹配关系奠定基础。

3 基于灰色模型的面层材料合理改性效果排序与分级 3.1 面层材料合理改性效果评价指标及标准基于改性沥青混合料的调查,综合考虑湖南省气候条件、改性沥青经济性,提出面层材料合理改性效果评价指标为高温稳定性、低温抗裂性、抗水损坏性及改性沥青价格。

(1) 高温稳定性评价

高温稳定性采用动稳定度评价,本研究调查了不同改性沥青混合料进行室内试验研究,并结合规范要求,提出高温稳定性评价标准及分级,见表 7。

| 评价标准 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |

| 指标值/ (次·mm-1) |

(5 000, +∞) | (4 000, 5 000] | (3 000, 4 000] | (1 000, 3 000] | (0, 1 000] |

| 注:Ⅰ级工况指标值应满足优;Ⅱ级工况应达到良以上;Ⅲ级工况应达到中以上。 | |||||

(2) 低温抗裂性评价

采用低温弯曲破坏应变评价混合料的低温抗裂性,结合室内试验、相关调查及规范要求,得到低温抗裂性评价标准及分级,见表 8。

| 评价标准 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |

| 指标值/με | (3 500, +∞) | (3 000, 3 500] | (2 500, 3 000] | (2 000, 2 500] | (0,2 000] |

| 注:Ⅰ级工况指标值应满足优;Ⅱ级工况应达到良以上;Ⅲ级工况应达到中以上。 | |||||

(3) 抗水损坏性评价

采用马歇尔残留稳定度作为评价指标,结合室内试验及规范要求,提出抗水损坏性评价标准及分级,见表 9。

| 评价标准 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |

| 马歇尔残留稳定度/% | (90, 100] | (85, 90] | (80, 85] | (75, 80] | (0, 75] |

| 注:Ⅰ级工况指标值应满足优;Ⅱ级工况应达到良以上;Ⅲ级工况应达到中以上。 | |||||

(4) 改性沥青经济性评价

根据我国目前的价格调查,石油沥青的价格平均取3 000元/t,本研究通过对不同改性的AC-16价格系统调查,确定了改性沥青经济性评价分级, 见表 10。

| 评价标准 | 优 | 良 | 中 | 次 | 差 |

| 改性沥青费用/(元·t-1) | (0, 150] | (150, 180] | (180, 200] | (200, 220] | (220, +∞) |

3.2 面层改性效果排序与分级

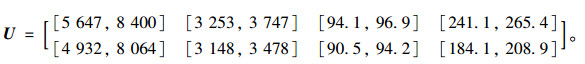

建立灰色关联决策模型[20-22],评价不同面层材料决策效果并排序,以各上面层为例,指标值见表 11,标准化后的上面层指标值见表 12。

| 结构 | 评价指标 | |||

| 高温稳定性 | 低温抗裂性 | 抗水损坏性 | 改性沥青费用 | |

| (SBS) SMA-13 |

[5 647, 8 400] | [3 253, 3 747] | [94.1, 96.9] | [241.1, 265.4] |

| (SBS) AC-13 |

[4 932, 8 046] | [3 148, 3 478] | [90.5, 94.2] | [184.1, 208.9] |

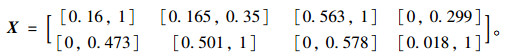

| 结构 | 评价指标 | |||

| 高温稳定性 | 低温抗裂性 | 抗水损坏性 | 改性沥青费用 | |

| (SBS) SMA-13 |

[0.160, 1] | [0.165, 0.350] | [0.563, 1] | [0, 0.299] |

| (SBS) AC-13 |

[0, 0.473] | [0.501, 1] | [0, 0.578] | [0.680, 1] |

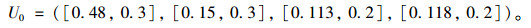

(1) 建立灰色区间决策矩阵U:

|

(2) 对其标准化后得矩阵X:

|

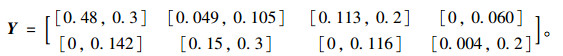

(3) 将标准化后上面层指标值乘以相应权重,得到矩阵Y:

|

|

(5) 计算对于最优参考数据各方案标准化后加权数指标值的关联系数:

|

进而得出方案1和方案2与参考数列的关联度r1=0.796, r2=0.672。因此可得,相对于不同上面层的优劣排序为:(SBS)SMA-13>(SBS)AC-13。

同理,根据灰色模型计算不同上、中面层改性沥青混合料进行效果排序,结果见表 13。

| 上面层材料 | (SBS) SMA-13 |

(SBS) AC-13 |

(SBS) AC-16 |

(橡胶粉) AC-13 |

| 关联度 | 0.796 | 0.672 | 0.648 | 0.629 |

| 中面层材料 | (SBS) AC-20 |

(橡胶粉) AC-20 |

(岩沥) AC-20 |

(湖沥青) AC-20 |

| 关联度 | 0.706 | 0.694 | 0.620 | 0.637 |

基于表 13对不同材料关联度的比较,对常用改性沥青混合料进行改性效果分级,将上面层材料分为3级,中面层材料分为两级,见表 14。

| 效果分级 | 1 | 2 | 3 |

| 上面层改性沥青混合料 | (SBS)SMA-13 (SBS)AC-13 |

(SBS)AC-16 | (橡胶粉) AC-13 |

| 中面层改性沥青混合料 | (SBS)AC-20 (橡胶粉)AC-20 |

(湖沥青)AC-20 (岩沥青)AC-20 |

— |

4 基于工况组合分级的沥青路面改性匹配关系

通过对不同道路线形条件下的路面受力进行计算,得到了不同纵坡、半径条件下的路面剪应力大小,并提出了基于路面改性需求的路面工作状况分级。通过建立灰色模型对改性效果进行分析,得到了面层材料改性效果排序及分级。综合以上分析,提出基于工况组合的沥青路面合理改性匹配关系,如表 15所示。

| 面层组合 | 工况等级 | ||

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |

| 方案1 | (SBS)AC-13 (SBS)AC-20 |

(SBS)SMA-13 (SBS)AC-20 (岩沥青)AC-25 |

(SBS)AC-13 AC-16 AC-25 |

| 方案2 | (SBS)SMA-13 AC-20 |

(SBS)AC-13 (SBS)AC-16 AC-25 |

(橡胶粉)SMA-13 AC-16 AC-25 |

| 方案3 | — | (SBS)AC-13 (橡胶粉)AC-20 AC-25 |

(SBS)AC-16 AC-20 AC-25 |

| 方案4 | — | (SBS)AC-16 (岩沥青)AC-20 AC-25 |

(SBS)SMA-13 AC-20 ATB-30 |

| 方案5 | — | (SBS)SMA-13 AC-20 ATB-30 |

(岩沥青)AC-13 AC-16 AC-25 |

| 方案6 | — | (SBS)AC-16 (SBS)AC-20 |

(SBS)AC-16 AC-20 |

对表 15分析得:

(1)Ⅰ级工况中桥面、特殊路段采用两层SBS改性,一般路段及Ⅱ级工况中桥面均采用单层SBS改性。

(2)Ⅱ级工况中,路面处于夏季炎热、降雨大的地区时,特殊路段采用3层改性,一般路段采用两层改性,处于其他气候条件的特殊路段采用两层SBS或岩沥青改性,一般路段采用单层SBS改性。

(3)Ⅲ级工况采用单层SBS、岩沥青或橡胶沥青改性。

5 应用实例湖南永吉高速公路全长84.492 km。全线采用双向四车道高速公路标准,设计速度80 km/h,荷载等级为公路-Ⅰ级。路面结构见表 16。全线AC-13细粒式沥青混凝土上面层采用SBS改性。

| 路段 | 一般路面 |

| 上面层 | 4 cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C |

| 中面层 | 5 cm中粒式沥青混凝土AC-20C |

| 下面层 | 7 cm粗粒式沥青混凝土AC-25 |

| 下封层(防水层) | 1 cm SBS改性沥青 |

| 上基层 | 19 cm水泥稳定碎石 |

| 下基层 | 19 cm水泥稳定碎石 |

| 底基层 | 20 cm水泥稳定碎石(15 cm级配碎石) |

根据提出的基于工况分级的沥青路面合理改性匹配关系,提出永吉高速公路合理改性方案,如表 17所示。

| 推荐方案 | 工况条件 | 结构层 | 路面材料 |

| 方案1 | Ⅰ级工况纵坡大于3%桥面 | 上面层 | 4 cm AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土(6%) |

| 下面层 | 6 cm AC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土(6%) | ||

| 方案2 | Ⅱ级工况4%~6%纵坡与小半径组合 | 上面层 | 4 cm AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土(5%) |

| 中面层 | 5 cm AC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土(6%) | ||

| 下面层 | 7 cm AC-25C粗粒式沥青混凝土 | ||

| 方案3 | Ⅱ级工况小于4%纵坡与小半径组合 | 上面层 | 4 cm AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土(5%) |

| 中面层 | 5 cm AC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土(5%) | ||

| 下面层 | 7 cm AC-25C粗粒式沥青混凝土 | ||

| 方案4 | Ⅱ级工况桥面 | 上面层 | 4 cm AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土(5%) |

| 下面层 | 6 cm AC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土(6%) | ||

| 方案5 | Ⅲ级工况纵坡在2%~4%且非小半径曲线路段 | 上面层 | 4 cm AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土(4%) |

| 中面层 | 5 cm AC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土(5%) | ||

| 下面层 | 7 cm AC-25C粗粒式沥青混凝土 |

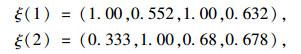

根据工况分级,分别对永吉高速公路全线纵坡及平曲线半径进行统计,发现永吉高速公路线形条件较差,全线纵坡大于2%的路段共有34段,大多数路段平曲线半径均小于1 000 m。为了路段划分的合理性及更能被工程人员所接受,将平曲线划分指标减至400 m,半径小于400 m的路段共有12段。基于全路段改性效果最佳和工程费用最低的原则,对改性路段基于实际施工条件进行调整:小于1 km的路段采用相邻路段改性效果较好的改性方案;桥面长度大于100 m则保留该桥面结构方案,小于100 m的则采用邻近较长路段改性效果较好的路面改性方案。

综上所述,对永吉高速公路各路段进行改性,如图 8所示。

|

| 图 8 各路段改性方案 Fig. 8 Modification schemes for various road sections |

| |

图 8中,上部横线为调整前路面改性方案,下部为调整后合理改性方案。可以看出,对于不同路段,采用了不同的改性方案,保证了全段寿命的均衡,同时又兼顾施工便利性与经济性。

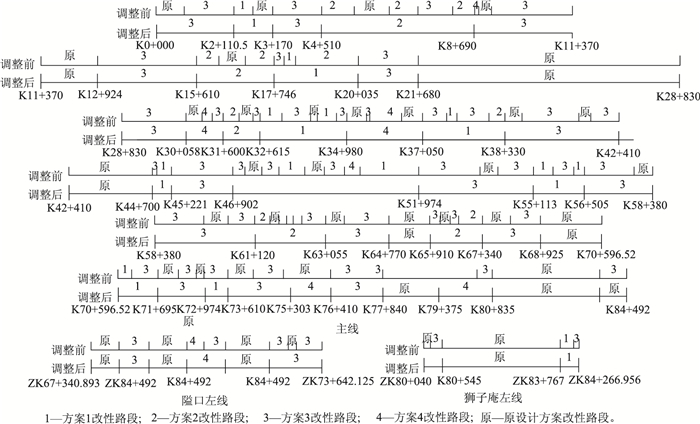

以路段K1+690~K2+580为例计算改进后沥青层永久变形。该路段纵坡为4%,根据分层总和法,沥青层的永久变形为:

|

(3) |

式中, Δh为总变形量;hi为第i层的厚度;(σav)i为第i层的应力值;(Smix.p)i为第i层的沥青混合料劲度模量。

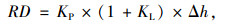

由于三轴试验加载条件与现场实际受力存在一定的差异,本研究引入一个修正系数KP;此外,车辙产生伴随轮迹两侧的隆起,隆起部分的高度WL一般为减薄处的高度Wb的一半。因此,车辙预估模型为:

|

(4) |

式中,RD为车辙深度;KP为荷载修正系数,当车辆轮胎内压P=0.7 MPa时KP取1;KL为隆起系数,取0.5。

利用式(4)对一般路段和纵坡路段车辙进行计算,结果表明,改性后车辙深度由原来的7.24 mm减小至2.31 mm,与一般路段车辙2.36 mm接近。这证明了合理改性对于减少路面病害和保证全线寿命均衡具有重要意义。

6 结论(1) 通过调查分析湖南省多条高速公路沥青路面结构,建立了有限元模型,计算了轴重、道路线性、温度等因素作用下道路剪应力的分布规律,并提出了基于改性需求的路面工作状态分级。

(2) 系统调查分析及实测了路面改性使用情况及效果。综合考虑湖南省气候条件和改性沥青经济性,提出了面层材料合理改性效果评价指标:高温稳定性、低温抗裂性、抗水损坏性、改性沥青价格,并提出了对应的评价标准及分级。

(3) 建立了灰色区间关联决策模型,得到了不同沥青混合料的改性效果排序与分级。

(4) 综合考虑路面实际工作状态与改性效果分级,提出了基于工况组合分级的沥青路面改性匹配关系,通过依托工程验证,实施效果良好。

| [1] |

王选仓, 侯荣国. 长寿命路面结构设计[J]. 交通运输工程学报, 2007, 7(6): 46-49. WANG Xuan-cang, HOU Guo-rong. Structure Design of Long-life Pavement[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2007, 7(6): 46-49. |

| [2] |

何敏, 曹东伟, 张海燕, 等. 改性生物沥青常规性能研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(2): 8-12. HE Min, CAO Dong-wei, ZHANG Hai-yan, et al. Study on Regular Performance of Modified Bio-asphalt[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(2): 8-12. |

| [3] |

贺海, 王朝辉, 刘志胜, 等. 新型无机阻燃改性沥青的制备与路用性能研究[J]. 公路交通科技, 2014, 31(7): 45-52. HE Hai, WANG Chao-hui, LIU Zhi-sheng, et al. Study on Preparation Road Performance of New Inorganic Fire-retardant Modified Asphalt[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2014, 31(7): 45-52. |

| [4] |

WANG Xuan-cang, SU Zi-yuan, XU Ai-min, et al. Shear Fatigue between Asphalt Pavement Layers and Its Application in Design[J]. Construction and Building Materials, 2017, 135: 297-305. |

| [5] |

PARK D Y, BUCH N, CHATTI K, et al. Development of Effective Layer Temperature Prediction Model and Temperature Correction Using FWD Deflection[J]. Transportation Research Record, 2001, 1764: 97-111. |

| [6] |

吴浩, 裴建中, 张久鹏. 长大纵坡路段沥青路面车辙规律及影响因素[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2009, 29(6): 28-31. WU Hao, PEI Jian-zhong, ZHANG Jiu-peng. Rutting Law and Its Influence Factors for Asphalt Pavement in Long and Steep Longitudinal Slope Section[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2009, 29(6): 28-31. |

| [7] |

王家主.长大纵坡沥青路面材料组成设计与性能研究[D].武汉: 武汉理工大学, 2006. WANG Jia-zhu. Design of Material Composition and Investigation of Performance of Asphalt Pavement on Longitudinal Slope[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2006. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10497-2006061350.htm |

| [8] |

杨军, 李炜农, 陈志伟, 等. 长大纵坡沥青路面有限元分析[J]. 交通运输工程学报, 2010, 10(6): 20-24, 31. YANG Jun, LI Wei-nong, CHEN Zhi-wei, et al. Finite Element Analysis of Asphalt Pavement on Long-steep Longitudinal Slope[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2010, 10(6): 20-24, 31. |

| [9] |

曹阳.陡坡急弯路段沥青路面力学响应及其设计方法的研究[D].重庆: 重庆交通大学, 2010. CAO Yang. Mechanical Response and Design Method of Asphalt Pavement on Steep Slope and Sharp Turning Section[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10618-2010160804.htm |

| [10] |

ERES Division of ARA Inc. Guide for Mechanistic-empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures[R].Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2004.

|

| [11] |

曹高尚, 徐真真, 王选仓. 橡胶颗粒沥青混合料路用性能室内试验研究[J]. 武汉大学学报:工学版, 2014, 34(2): 230-233. CAO Gao-shang, XU Zhen-zhen, WANH Xuan-cang, et al. Laboratory Experimental Research on Road Performance of Rubber Particles Asphalt Mixture[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2014, 34(2): 38-44. |

| [12] |

曾永旺, 苏子元, 孙晓文, 等. 基于实际工况的桥面板处理方法与效果[J]. 筑路机械与施工机械化, 2017, 34(3): 76-81. ZENG Yong-wang, SU Zi-yuan, SUN Xiao-wen, et al. Treatment of Bridge Deck Based on Actual Working Conditions and Effect[J]. Road Machinery & Construction Mechanization, 2017, 34(3): 76-81. |

| [13] |

马晓宁, 王选仓, 朱金鹏. 新疆地区沥青路面基面层间处治研究[J]. 武汉大学学报:工学版, 2016, 49(3): 407-410, 416. MA Xiao-ning, WANG Xuan-cang, ZHU Jin-peng. Study of Inter-laminar Treatment between Surface Layer and Base Layer for Asphalt Pavement in Xinjiang Region[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2016, 49(3): 407-410, 416. |

| [14] |

彭勇, 孙立军, 石永久, 等. 沥青混合料抗剪强度的影响因素[J]. 东南大学学报:自然科学版, 2007, 37(2): 330-333. PENG Yong, SONG Li-jun, SHI Yong-jiu, et al. Influence Factors of Shear Resistance of Asphalt Mixture[J]. Journal of Southeast University:Natural Science Edition, 2007, 37(2): 330-333. |

| [15] |

阮鹿鸣, 邹晓翎, 杜宇兵, 等. 季节性变化下面-基结合状态对路面性能的影响[J]. 中外公路, 2018, 38(3): 51-56. RUAN Lu-ming, ZHOU Xiao-ling, DU Yu-bing, et al. Effect of Surface-base Bonding State on Pavement Performance under Seasonal Variation[J]. Journal of China and Foreign Highway, 2018, 38(3): 51-56. |

| [16] |

MONTANELLI E F, SRL I. Fiber/Polymeric Compound for High Modulus Polymer Modified Asphalt (PMA)[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013, 104(3): 39-48. |

| [17] |

郭彤, 杨毅, 夏诚东, 等. 基于拉压模量同步测试的岩沥青改性沥青混合料疲劳损伤特性[J]. 公路交通科技, 2018, 35(6): 14-21. GUO Tong, YANG Yi, XIA Cheng-dong, et al. Fatigue Damage Characteristics of Rock Asphalt Modified Asphalt Mixtures Based on Tension and Compression Moduli Synchronous Test[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2018, 35(6): 14-21. |

| [18] |

WANG Xuan-cang, SU Zi-yuan, XU Ai-min, et al. Shear Fatigue between Asphalt Pavement Layers and Its Application in Design[J]. Construction and Building Materials, 2017, 135: 297-305. |

| [19] |

胡贵华, 孙晓文, 王选仓. 基于AHP-熵值法的桥面层间综合工况分级研究[J]. 筑路机械与施工机械化, 2016, 33(6): 50-55. HU Gui-hua, SUN Xiao-wen, WANG Xuan-cang. Research on Working Condition Grading of Deck Interlayer Based on AHP-Entropy Method[J]. Road Machinery & Construction Mechanization, 2016, 33(6): 50-55. |

| [20] |

孙可朝. 基于规划求解的组合预测模型在道路客运量预测中的应用[J]. 公路交通科技, 2017, 34(12): 103-107, 114. SUN Ke-chao. Application of Combination Forecasting Model Based on Planning Solving in Road Passenger Transport Volume[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(12): 103-107, 114. |

| [21] |

吴栋, 田小革, 董凡荣. 基于灰色理论的沥青路面使用性能预测模型[J]. 中外公路, 2017, 37(5): 77-80. WU Dong, TIAN Xiao-ge, DONG Fan-rong. Prediction Model of Asphalt Pavement Performance Based on Grey Theory[J]. Journal of China and Foreign Highway, 2017, 37(5): 77-80. |

| [22] |

张琛, 汪海年, 王宠惠. 基于组合模型的沥青路面车辙预测[J]. 北京工业大学学报, 2016, 42(8): 1208-1214. ZHANG Chen, WANG Hai-nian, WANG Chong-hui. Prediction of Rutting of Asphalt Pavement Based on Combined Model[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2016, 42(8): 1208-1214. |

| [23] |

杨琦, 杨云峰, 冯忠祥, 等. 基于灰色理论和马尔科夫模型的城市公交客运量预测方法[J]. 中国公路学报, 2013, 26(6): 169-175. YANG Qi, YANG Yun-feng, FENG Zhong-xiang, et al. Prediction Method for Passenger Volume of City Public Transit Based on Grey Theory and Markov Model[J]. China Journal of Highway and Transport, 2013, 26(6): 169-175. |

| [24] |

陈淑燕, 陈家胜. 一种改进的灰色模型在交通量预测中的应用[J]. 公路交通科技, 2004, 21(2): 80-83. CHEN Shu-yan, CHEN Jia-sheng. Application of a Novel Grey Model to Traffic Flow Prediction[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2004, 21(2): 80-83. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35